|

�{�{�����@������ �֘A�j���E�����e�N�X�g�Ɖ��E�]�� |

|

�@�ځ@���@�@ �@1�@ �@2�@ �@3�@ �@4�@ �@5�@ �@6�@ �@7�@ �@8�@ �@9�@�@ �@�ǁ@���@ �@���@�L�@�@ �@�ȁ@��@�@�@ �@�`�L�W�@

| �m�����`�L�W�n | �O �� �� �� �M �L�@�@���@�� | �@�@�@�@�@Next�@ |

|

�@�]�ˊ��̋{�{�����`�L�͊���������Ă��邪�A��A�̕����`�L�Q�̒��ł��{���͍ő����̕����`�L�ł���B �@�{�������`�L�����ɁA�s���@�ܑ�V��l�A�O�����ϓ����f�މ��\���A���ۏ\�������N�Č܌��\����A�������A�������L�V�t�Ƃ���Ƃ��납��A����͕��������@��ܑ�A�f�މ��O�����ρk������E�ق�����l�ɂ�鋝�ۏ\��N�i1727�j�̏q��Ƃ������ƂɂȂ�B���������āA���݂܂ł̂Ƃ��땐���P�Ɠ`�L�Ƃ��Ă͍ő����̂��̂ł���B �@�{���͒}�O�ɂ������V���̓`���ł��邪�A���ɕ����`�L�Ƃ��āA���n�̕����`�L������B���̂������m�̂��̂́w�����`�x�Ɓw��V�L�x�ł���B�w�����`�x�͖L�c�����̑��e�����Ƃɑ��q�̐����i���Ô����j�����������̂ŁA���̐�������ܔN�i1755�j�Ƃ���̂������ʗႾ���A���͂���ɂ͖�肪����B�����A�w��V�L�x�͐����̎q�E�L�c�i�p�ɂ���ł���A���i�ܔN�i1776�j�̏�����������A�w�O�����ϕM�L�x���������I��̕����ł���B �@���̂悤�Ɍ��݂܂ł̂Ƃ���A�]�ˎ���̕����`�L�ł܂Ƃ܂����`�Ԃ̂��̂́A�{���w�O�����ϕM�L�x�̂悤�Ȓ}�O�n�`�L�ƁA�w�����`�x�w��V�L�x�̂悤�Ȕ��n�`�L������B���̂����w�����`�x�̌��^���Ȃ��������̋L�^�ҁE�L�c�����i���Öm��j�́A�����̕��ł���A�{���̒��҂Ɠ�������̐l�ł���A���̂��Ƃ��炵�āA�`���`���̃|�W�V�����Ƃ��Ă͓������ł���Ɣ��f������B�܂蕐��������Ŕ��\�N�قǂ��������������ɁA������B�̔��ƒ}�O�œ�̓`�L���������݂����̂ł���B �@���āA��X�����ܓǂ݉������Ƃ��邱�̕����`�L�������A�u�O�����ϕM�L�v�Ƃ����^�C�g���ŌĂԂ̂́A����ɁA��L�u�f�މ��O�����ρv���M�L�������̂Ƃ������ƂŁA�ʏ̂ɉ߂��Ȃ��B�����`�L�`���^�C�g���ɋ����Ă݂�A�������́u���@��c���B���M���B�ҁv�Ƃ����薼�̕����ł���B����䂦�A���̑薼�ŌĂ��ׂ������Ȃ̂ł���B �@�������Ȃ�����́A�{���́u�lj��v�Ɓu���L�v�Ƃ����t�^�������܂ށB�{���̒��҂ɂ��A���̈���i�{���j�͐�t�̗��R�i�`���j���L���āA��N���Ȃ��炵�߂Ƃ��A��l�̉��A���ԗE���Ǝ�͂����߂��̂ŁA������������B�i�{���́j�lj��ɁA�����E�ĔC�E�g�c�A�O�t�̌o���������A�Ō�Ɏ����̎����L���A�Ƃ������ƂȂ̂ł���B �@�܂�A���҂̑��`��q�����l�̉��̋��߂ɉ����Ė{���͏����ꂽ�A�Ƃ����{���̐���������q�ׂ�ƂƂ��ɁA���̕��^�����Ƃ��āu�lj��v�Ɓu���L�v���{���ɏ��������Ƃ��L���Ă���B �@�悤����ɁA�{���̃e�N�X�g���e�́A�ȉ��̎O���\���ł���B �@�@�@�@�@�E�u���@��c���B���M���`���v�@�c�@�{�{�����̓`�L �@�@�@�@�@�E�u�lj��v�@�c�@��V����c�E�O�c�E�l�c�̗�` �@�@�@�@�@�E�u���L�v�@�c�@�����ܑ�E���җ��ԕ��ς̎��` �@�䂦�ɁA�{���͕����`�L�݂̂ɂ��炸�A�Ƃ��������ł���B���̂����A�u�lj��v�́A��c�E�O�c�E�l�c�̕��@�n��������A�u���@��c���B���M���`���lj��v�̗��L�Ƃ݂Ȃ�����B�u���L�v�́A���@����ł��闧�ԕ��ς̎��g�̋L���ł��邩��A�lj��̒lj��ł���B�{�т��镐���`�L�Ǝ��M�����͓����ł͂Ȃ��A��N�̑��₾�Ƃ��Ă��A�u�lj��v�Ɓu���L�v���܂߂��S�̂��A�u������v�Ȃ镶���Ȃ̂ł���B �@���������^�C�g���ɂ���u�`���v�Ƃ́A���`�n���̂��Ƃł���B������ɁA���̃P�[�X�ł́A���`���ꂽ�����`���A�`���̂��Ƃł���B�u���@��c���B���M���`���v�Ƃ����\��́A�������c�E�����Ɋւ��錾���`���̈Ӗ��ł���B��q�̂��Ƃ��A�����`�L�����ɁA�s���@�ܑ�V��l�A�O�����ϓ����f�މ��\���A���ۏ\�������N�Č܌��\����A�������A�������L�V�t�Ƃ����āA���������Ƃ��Ă͊������Ă���B���������āA�u���@��c���B���M���`���v�Ƃ����\����������̓��e�́A���`�n���ł͂Ȃ��A�����̓`�L�݂̂ł���B�����{�тƂ��āA�u�lj��v�Ɓu���L�v�̓����Ǖ₳��Ă���Ƃ����̍قŁA���̒lj��������܂߂đ��`�n���̌`�����Ȃ��B �@�Ƃ����킯�ŁA�����`�L�u���@��c���B���M���`���v���A�{���̖{�̂��Ȃ��đ唼���߂���̂́A��c�ȉ��̑��`�n�����܂ވȏ�A�{�����u���@��c���B���M���`���v�ƌĂ�ł��܂��̂́\�\���Ƃ͂��Ȃ����\�\�������Ƃ͌����Ȃ��B�ނ���A���̒}�O�ɂ����镐�������@���A�{�����Łu��V���v�Ə̂���Ă��邱�Ƃ��炵�āA����́u�}�O��V���`�L�W�v�Ƃł��ĂԂׂ����̂ł���B �@���̂悤�Ɍܑ㗧�ԕ��ς܂ł̓`�L���܂ނƂ������Ƃł́A���Ƃ��Ƃ��̎O�����̂���薼�͂Ȃ������̂����A�}�O��V���ł́A����̂��āu��V���`�L�v�ƌĂԂ��Ƃ��������B �@���Ƃ��Β}�O��V���ł�����n�̑�˓����Ȃǂ́A���̕����ً̕^�ɂ����āA�u��V���`�L�v�Ƃ����薼���L���Ă���i�����锟�@���e���i���N�j�B�܂�A���Ԋމ��i���ρj���u��V���`�L�v�Ƃ������̏�������������킵���Ƃ����킯�ł���B���������ɁA�\�����I����̒}�O�ł́u��V���`�L�v�Ƃ������Ŏʖ{�����ʂ��Ă������Ƃ��m���B �@������ɁA����͗��Ԗ剺���痬�o������ɕt�������ł���A���Ƃ�艼��ʏ̂Ɖ]���ׂ����̂ł���B�����n�̒}�O�����ł����A��܂������̂͂Ȃ���������A���������薼���t���悤�ɂȂ����̂ł���B �@�����ł́A�{�̂̕����`�L�ɂ��Ă��A�u���@��c���B���M���`���v�̖����ĂԂ̂ɒ������ĕs�ւ������悤�ŁA���Ƃ��A�}�O�ł́A��V�����@����̒O�H�M�p�i�{���̒��ҁE���ԕ��ς̑���q�j�Ȃǂ́w���@��t�`�L�x�i�V����N�E1782�j�̉����ɁA������u���@�ܑ㗧�ԕ��ϒ����Ƃ���̐�t�B�L����v�i���������j�ƋL���Ă���B�u���@��c���B���M���`���v�ł͂Ȃ��u��t�`�L�v�Ɨ����ČĂԂ킯�ł���B �@���邢�́A��ɂ́u���B���M�`���v�Ƃ������̗������A�܂���X���Q�Ƃ����O��t���{�ɂ́A���̕\���O��Ɂu���B�`���L�v�Ƃ���A�܂�����ɂ́u���B�`�L�v�Ƃ���B �@���̎O��t���{�́A�}�O��V���̎���ɕs�ē��Ȏ҂��ʂ������̂炵���A���̕��@��b����L���Ă���B���̂悤�Ɋ̐S�̕��@��b���m��ʂ悤�ł́A���ʎ҂͖�O�����Ɣ�������킯�����A���̂悤�Ȗ�O���o��̎ʖ{���A�u���B�`���L�v��u���B�`�L�v�Ƃ������薼��C�ӂɕt���Ă���̂ł���B �@�悤����ɁA�㐢�̐l�Ԃ́u���@��c���B���M���`���v�Ƃ����薼���������ĕs�ւ������Ă����悤�ŁA���ꂱ�ꗪ�̂��L���Ă���킯�ł���B�������Ȃ���A���������A���җ��ԕ��ώ��g���t�����薼�ł͂Ȃ��ȏ�A�u��t�`�L�v�A�u���B���M�`���v�u���B�`���L�v�u���B�`�L�v���X�A��l������ɗ��L���������^�C�g�����A�̗p����킯�ɂ͂����Ȃ��B�����̗��L�́A�ǂ���s�K�����p�ł���B �@�������A�{�̂̕����`�L�ɉ����āA�ܑ㗧�ԕ��ς܂ł̕��@��`���܂ޕ������Ƃ���ƁA��q�̒}�O��V�������̎���̂悤�Ɂu��V���`�L�v�ƌĂԂ̂��K�ł���B�����ŁA��X�����ł��A���̖����낤�Ƃ����Ă��Ȃ��ł͂Ȃ��������A�Ƃ͂����A�u��V���`�L�v�������̒ʏ̂ł����āA�����������ł͎��m�̂��̂Ƃ͉]���ʌď̂ł���B�}�O��V���Ŏg�p���Ⴊ����Ƃ����āA�����ɂȂ��Ă����h��������̂��A�S�������̊ς������Č��ꂵ���B �@����䂦�A�^�C�g���̎����I�idifferential�j�ȎЉ�I�@�\�������Ă��āA�P�ɍ�����h�����߂Ƃ������R�����ŁA��X�́u�O�����ϕM�L�v�Ƃ����ʏ̂����Ȃ��i�s�{�ӂȂ�����j���������Ă���Ƃ����킯�ł���B�܂�A�u�O�����ς��L���������v�Ƃ����Ӗ��ŁA�������ȗ����܂��܂�����u�O�����ϕM�L�v�Ƃ����ʏ̂ŌĂԂ悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă��āA����ŁA��X������ɕ���Ă���ɂ����Ȃ��B����ȊO�ɂƂ��ɈӖ��͂Ȃ��B �@����������A�������₵���܊��̕������A�����̉�X���u�ܗ֏��v�Ƃ����ʏ̂ŌĂ�ł��܂��Ă���̂ƁA��������s���ł���B�u�ܗ֏��v�Ƃ����͕̂������������������ł͂Ȃ��B�������Ȃ���A���������A�㐢���̂܂ɂ��o���Ă��܂����ʏ̂ɂ���ČĂԂ̂��A����Ӗ��ŕ������Ȃ̂ł���B �@�]�ˎ���܂ł́A���̕����̌܊��̕��@���{�́A�u�܊��̏��v�u�����܊��v�Ƃ��A���邢�́u�n���Ε���̌܊��v�u���@�������v�Ƃ��A���܂��܂Ȗ��O�ŌĂ�Ă����B�u�ܗ֏��v�u�ܗϏ��v�Ƃ��������������B�������āA���̕����̒��삪�u�ܗ֏��v�Ɖ]���Ēʗp�����ʓI�ʏ̂ɂȂ����̂́A�����Ȍ�ł���B �@���ԕ��ς��������{���ɂ��Ă��A��L�̂悤�ɖ{������ƌ��܂����薼�͂Ȃ������B������u�O�����ϕM�L�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂́A�������ł���B�u�ܗ֏��v�Ƃ����ʏ̂����ʉ�����̂ƁA�����͑卷�Ȃ��B���������āA�����A��X���A�����̌܊��̕��@���Ɂu�ܗ֏��v�Ƃ����ʏ̂��g���Ƃ���A���ԕ��ς��L�����{�����܂��A�u�O�����ϕM�L�v�ł��A�܂��悩�낤�B�Ƃ�����ŁA���͍̂l���悤�ł���B �@�Ƃ����킯�ŁA�u�O�����ϕM�L�v�Ƃ���������X���p������킯�����A���́u�O���v���{���M�L�ҁE���ԕ��ς̖{�����k�����ȁl�ł���ɂ��Ă��A������킴�킴�����ɓ����K�v���Ȃ��Ƃ���A�����́A�u���ϕM�L�v�Ƃł�����𗪂��Čď̂̊ȕւ��v�肽���Ƃ͎v���̂ł���B����䂦�A�ꉞ��X�̌����v���W�F�N�g�Ɍ����Ă̂��Ƃł͂��邪�A�{�����u���ϕM�L�v�Ɨ��̂��Ă���Ƃ����킯����B |

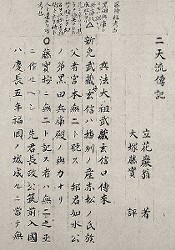

�O��t���{�@�`�� �u���@��c���B���M���B�ҁv��

*�y�O�����ϕM�L�z���L

�s������A��t�m�җR���L�V�e�A��N��i�J���V���������A������V�B�˔V���V�B�lj��j�A�����A�ĔC�A�g�c�O�t�m���������V�A��k�V���w�l�j�����m�������X�t  ���������@�����锟���V�� �u��V���B�L�v��

*�y�����锟�z

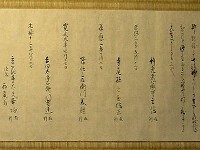

�s�i���͎q�̖�И҂��n�A�i�����j�߂Â炩�Ȃ鏑�����ɂ��҂āA�\�Ɏ�����̎u�̌����ӂ��J����o�A��������ɁA��V���B�L�Ɩ��t���炵�ʁA���Ԋމ����̒��q�̏��Ȃ�B����ƂəB������V���̎n�c�V�ƌ��M�̈ꐢ���̌��s��瑂�肵�āA�g�c���A�̎��ɋy�Ԃ܂ŁA���Ƃ˂�����ɂ��ׂ₩�ɘA�ȂƏ���˒u�ꂵ���A�������������߂ł�����t�i�����j *�y���@��t�`�L�z �s���@�ܑ㗧�ԕ��Ϗ����L��t�B�L�B���q�A�o�����s�g�V�B���獦�Y���������B�@�������X����������B�̋L������A�ȕ֘��㐶���ߖ�t  �O��t���{�\���O�� �u���B�B�ҋL�v  �O��t���{������ �u���B�B�L�v |

���ԕ��Ϗ��p�ږؓ��� �V�ƕ����猺�M�ܑ�V��q ���Ԏl�Y�O墀���l���ϓ����f�܉� |

�@���āA���̖{�����������u���@�ܑ�V��l�v����u�O�����ϓ����f�މ��v�Ƃ́A�����Ȃ�l���Ȃ̂��B����͖{�������́u���L�v�Ƃ������Ȍ��y�����ɂ���Ēm���B �@�O�����ς́A���ƕ������c�ƉƐb�A���Ԑꑾ�v���ςƂ������m�ŁA�}�O�ɓ`�d�������������@�E��V���𑊓`�����҂ł���B �@�{���ɂ́A�u�O�����ϓ����f�܉��v�ƋL��������B�܂��A���������ʖ{���������ł͂Ȃ��A���Ϗ��p�̌ږؓ��i�t���ٓ��ꑠ�j�ɍ������ꂽ��������A�����ɂ́A�u�V�ƕ����猺�M�ܑ�V��q�A���Ԏl�Y�O墀���l���ϓ����f�܉��v�Ƃ���B �@���́u�O���v�u�O墀�v�k������l�͗��Ԏ��̖{���ł���B�u�O�����ρv�͓������A�u�f�܉��v�͉����A�܂��u�܉��v�Ƃ������B�u���ρv�Ƃ������ɂ��ĉ]���A�������u�O�����ρv�ł́u�ق�����v�Ɠǂނ��A���Ԑꑾ�v�̖����ς�恂ł���A����́u�݂˂Ђ�v�Ɠǂݕ����Ă���B �@�{���ɂ��A�u�\���A���ۏ\�������N�Č܌��\����c�v�̋L�������邩��A��������t�Z���Đ��N�́A�����\��N�i1671�j�Ƃ������ƂɂȂ낤�B���ϟf�N�́A�j���ɂ���ĕ��N�Ɖ�����N�̘Z�N�̑��Ⴊ���邪�A���܂���Ɍ�҂��̂�A�{�����M��\���N�]���������ƂɂȂ�B �@���������āA���ԕ��ς́A����������œ�\�Z�N�o���Đ��܂ꂽ�҂ł���B�����ƒ��ډ�����l���ł͂Ȃ��A�{���̕�������͊ԐړI�`���ł���A���łɓ`���̈�ɂ���B�܂�A�u�Ƃ��ւ�v�u�Ƃ���v�Ƃ����[���̂��镨��Ȃ̂ł���B���Ҏ��g���A�@���䕷�A����͂��̂悤�ɕ������A�����ċL�����Ă��邱�Ƃ������A�Ƃ������ƂȂ̂ŁA���b���e�͎������ǂ����A�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B �@�Ƃ��낪���ԂɃi�C�[���ȋ��҂̐₦�邱�Ƃ͂Ȃ��A���܂��Ɂu�O�����ϕM�L�v�ᔻ�Ɉ��p���āA���g�̕��������f�b�`������]�`��Ƃ��������₽�Ȃ��B�����������ׂ́A�j���ᔻ�ǂ���ł͂Ȃ��A����Ȃ镐������̍Đ��Y�ł����āA�u�����v�Ɩ{���I�ɍ��ق͂Ȃ��B �@�������A����ɂ�������炸�A�{���̓`�L�����Ƃ��Ă̈Ӌ`�́A���̐����̑������邱�Ƃ��炵�āA�w��V�L�x���̑��̌㔭���`�L�ނɏ���A�h���@���e�[�W������ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B���������āA�{���̎戵���͂���Ӗ��ł͓���̂����A��������m�ŁA�e�N�X�g�Ƃ̋��������o�I�ɂƂ��ēǂޕK�v������B |

|

�y�}�O��V���`�n�z  �}�O��V���`�n�@�Έ�Ɩ{���V��  ���@��c���B���M���B�� �`���@�O��t���{ |

�@���߂ĉ]���A�{���̍\���́A����������\���i�ɂ킽���ď������{�ѕ����i���@��c���B���M���`���j�ƁA���́u��c�v�ɔ�������c�ȉ��l�c�܂ŁA�O�l�̎��Ղ����^�����u�lj��v�ƁA�܂�����ɑ���������ܑ�Ƃ��Ă̒��ҁE���ԕ��ώ��g�̗��`���������u���L�v�A�ȏ�O�̕�������Ȃ���̂ł���B �@�i�Ȃ��A�{�������ɁA���q�蕶�k�V�ƕ������M��V���m��@�L�O���q�ԍ����R�A�{�{�ɐD�����l�̎ʂ������^���Ă��邪�A���^���͂��Ȃ��L�̂�����̂ŁA�����炭�㐢�ʖ{�̎����ɓY�t���ꂽ���̂Ǝv����j �@�{�ѕ����̕����`�L�u���@��c���B���M���`���v�̖����ɁA���҂��ĔC�E�g�c�̗��t���畷�����b���ƋL���B�Ƃ��ɎĔC����́A��N�̍��A���ŕ�����������������ŁA���ɂ����镐�����b�����ɂ����l�ł���B�����A�����v���Ė{���Ɋ��҂���ƁA�����炭����������H�炤�ł��낤�B���Ƃ��A�ܗ֏��n�V���`���ɁA����������ĘZ�\��ȏ�̏����Ɉ�x�������Ȃ������Ƃ��鎎���̎��ւɂ��ẮA���җ��ԕ��ώ��g���A����`�����قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��A�ƒQ���Ă���n���ł���B �@�����炭�����̕������������A���邢�͓��債�����A���Â�ɂ��Ă��ӔN���ɋ���������m��͂��̎ĔC����ɂ��Ă��A�قƂ�Ǖ����ɂ��Ēm��Ȃ��Ƃ����̂��A�{���ɂ���Ēm�����Ԃł���B�����͌Ǎ��ĉ�Ȑl�������̂ŁA���ł͎��ӂɂ͂�����o����C���Ȃ������悤�ł���B����ŁA���q�蕶�̋L��������e�́A�{���ɂ͂����Č�������Ȃ��B �@��������ƁA�����`�L�Ƃ��ĉ������邩�Ƃ����ƁA���Ƃ��A���炩�ɕ����`����臂ɂ�����́A�L�n�앺�q�Ƃ̎d����A�ޗ����ł̊◬�i�����Y�j�Ƃ̌���������ł���B�܂��A�Ƃ��ɒ}�O�n�̌���`���Ƃ��āA���܂��ܒf�ГI�Ȉ�b�����W����Ă���݂̂ł���B �@���������\�����炵�āA�{�ѕ����`�L�����͓`�����E���ꐫ�������̂ɑ��A�u�lj��v�̎O�c�l�c�A����сu���L�v�Ɋւ��ẮA���ԕ��ώ��g�����ڐڂ����l���������͎��g�̂��Ƃł���䂦�A���j�����Ƃ��ċ����[�����̂�����B �@���Ȃ킿�A�ЂƂɂ́A�}�O��V���`�n�̎��Ԃ��،�����M�d�Ȏj���ł���A�܂��Ƃ��ɋg�c�Ɩ{�ܗ֏���V���t�^�̑��`�ؕ��ƍ��킹�ǂނ��ƂŁA�ܗ֏��`���̌o�܂��m���̂ł��邩��A���������ʂł͕��������̏d�v�j���ł���B �@����ɂ��܂ЂƂ́A���ς��{���������������̏\�����I���߂́A���m�̖�����G�g�X�ƒm���ŋM�d�Ȏj���ł���_�ł���B�����̐���ƁA���̗��ԕ��ς̐���ł́A���łɕ��m�̑��ݗl�����A���������ėϗ����v�z���قȂ�B���������Ė{���̕������ɂ́A���������㐢�̃|�W�V��������́A��̐������Ӗ��ł̃v���W�F�N�V�����iprojection�j������B����́A�����������ɔ�}�Ȓ���I���݂ł����������A���h��c�ւ̃I�}�[�W���Ƃ��������ł͂Ȃ��B �@���������{���̖{���I�X�������Ă��āA�{�ѕ��������ǂ߂A���҂̊S�̏��݂��t�ɔ��Ƃ���Ă���A��i���N�i1710�j�̓��t��L����R�{�풩�q�E�c��w����̕����w�t�B�x���A�ׂ̓瓇�˂Ō��ꂽ�Ƃ��������ƕt�������Ă݂�A�����炭�́A���m�̐������A���m�̑��ݗ��R�Ɋւ�����̔��Ȋ��A���l�T���X�Ƃ��Ă̎��������z�肵����̂ł���B �@���������āA����Ȏ��㐫���l�����Ă݂�A���ԕ��ς̂���������������͏o��ׂ����ďo���Ɖ]����ł��낤�B�{���ɂ݂��邢�����̈�b�ɂ����āA�����͈��|�I�ɋ������A�M�����Ȃ��قNj����B���̐_�b�I�ȋ����́A�̕����ڗ��Ƃ������J�Ԃ̉����I�����Ƃ͈قȂ�A���g�̑��ݗ��R��襘H�ɂ����������̕��m�������܂��@�\���������ł��낤�B �@���̂��Ƃ��炷��A�����`�L�̋@�\�͋ߑ�ł��ς�Ȃ������Ƃ�������B��������̌��A���̈��|�I�ȋ����́A�l�X���܂��Ȃ������ł��낤���B����l�́A�_�b�I���E�𑒂苎�����̂ł͂Ȃ��A�ނ���ȑO�ɂ��܂��ĉp�Y�`����~�]���铮���ł���B���ꂪ�������������Ȃ�������ǂ܂�Ă��闝�R�ł���B �@������������ɂ܂ŘA������@�\��L���镐���`���̑c�^�́A�܂��ɖ{���A�w�O�����ϕM�L�x�ɂ���Ɛ\���Ă悩�낤�B�ŋ����s�̋���ׂ��l���Ƃ��Ă̕������A�{���̈�b�f�Ђ̒��Ő����Ă���B����͌���`�����ʂ̉ߒ���ʉ߂����C���[�W�ł���A�q�[���[���鑶�݂̂����̐�����͏o�������̂ł���B���������āA���Ȃقǖ}�f�ȋߑ�̕���������ǂނ��́A�͂邩�Ɏh���I�ł���Ƃ͌�����B �@�����Ė{����ǂނɂ́A�悤����ɁA�����`����`���Ƃ��ēǂރ|�W�V�������J�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ��X�̂����ł̌����ۑ�̈�ł���B |

|

�@�����ŁA���җ��ԕ��ς̂��Ƃ���NjL���Ă��������B���ς́A�Ȃ��Ȃ������[���l���ł��邩�炾�B �@���ς̕��́A���ԕ����q��d��ŁA�}�O�����̍��c�ƉƘV�ł���B���������c�Ƃ͑�喼�A�ƘV�Ƃ͂������ԏd��͒m�s�ꖜ�Η]�ő喼���ł���B�d��̕��̑�܂ł́A�V�Q�ŁA�債���Ɗi�ł͂Ȃ������B�d������ȗ��̕��㖼�Ƃ��������c�ƒ��ŁA���̏d��̑�ɁA���c���V�E���V�̂��Ƃŋ}���ɓ��p�������o�������̂ł���B �@�����Ȃ�A�������c�Ƃ̍s�����͂̒����ɂ����āA�}�ɐ���オ�����d��Ƃ��Đ��܂ꂽ�̂ł���A���̕��e�̈А����o�b�N�ɂł���A�܂��Ƃɂ��V��������̂ł���B �@���ς͗��ԏd��̎l�j�Ƃ��Đ��܂�A�{�����L�ɂ��A�\��̂Ƃ����c�j���Ɏd���A�ȗ��N���ŋΎd�����B�Ⴂ���A���c�ƒ��Ɠ�̉Ԗ[���V�i�̖��{�q�ɓ��������A�̂����ė������Ď��ƂA�����B���̂Ƃ���������������A�{�炵�ĉłɏo���������Y�Ŏ��S�����B�䂦�ɁA���ς͐��U�Ɛg�ōȑт��Ȃ������Ƃ������������邪�A����͌��ł���B�Ɛg�������̂́A��x�ȑт��ė��ʂ�����̂��Ƃł���B�Ȃ͂Ȃ��Ƃ��������������A���邢�͓����̂��Ƃ䂦�A�j�F�̐l���������A����͒m��Ȃ��B �@���ϓ�\��̏t�A�g�c���A�k���˂�l�ɓ��債���B�g�c���A�́A�������������V�偨�ĔC����Ɨ��ꗈ���������������@�́A�}�O�ɂ����闬�h�̎l�㑊�`�҂ł���B���ς͂��̌�\�O�N�A�Ύd�̂��������鐡�ɂ�ɂ��@�C�s�ɓw�߁A���Ɉꗬ���`���������B �@���̈ꗬ���`�Ɋւ��ẮA���ς͋g�c���A�̗��k�Ƃ��Ă����A���͓����O�c�E�ĔC����k���Ƃ��E�悵�̂�l���������ł����āA�g�c���A���a���Ōm�Â��܂܂Ȃ�ʏ�ԂɂȂ������߁A�����d�B���ɋ����ĔC������ς͑��`���Ă���B���������ċg�c���A����͎��ۂ͍ē`�ł���B���̂悤�ɑ��`�͂��ϑ��ł��邪�A���̂�����A���ς͎ĔC��g�c������ʂȔz����ւ��đ��`���ς��Ȃ��ɂ������炸�ł���B �@����Ƃ����̂��A���e�̗��ԏd�킪�Ȃ��Ȃ��̎��͐����ƂŁA�ĔC��g�c���㉇�����҂ł���������A���̉��`����������Ȃ��ŁA���ς͕��e�̗͂�傢�Ɋ��p���āA�B��̑��`�҂��錠�����A�Ƃ��������肪���Ԃ̂悤���B����͕��ώ��g���{���ŏ����Ă���Ƃ���ł���B �@���d��̉Ɠ��k�������Z�d�h�̖��Η]�͌����܂ł��Ȃ��A���Z�d���k�������Ɓl�̎O��ɔ䂵�āA���ԕ��ς́A�ܕS�A���邢�͎l�S�v���X���ĕS�U�Ƃ������x���̒m�s���ł���������A���ꂱ���C�Ԃɐl�������̂ł���B���g�͑�g��莩�R�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ��낪�A���̕��ς��O�\���̂Ƃ��A�Ȃ�Ɖ������Y�ɏ�����ꂽ�̂ł���B����Ƃ����̂��A����͂������B���c���V���j���ɉƓ������ĉB�������̂����\���N�A�Z�\��̂Ƃ��ł���B�Ƃ��낪���̂��B���͔��\�Ŏ�������܂ŁA�����Ɣː��Ɍ����o���A���q�̕s�a�Η��炵���B�܂�����́A���̍א�O�ցE�������q�̊Ԃł����������ƂŁA�퍑���ȗ��喼�Ƃł͂Ƃ��ɒ��������Ƃł͂Ȃ��B�e�ɍF�Ƃ��Ő�Ε��]����ȂǁA���m�͂��Ȃ��������̂��B �@����ł����܂�́A�B���h�Ɠ���h�̌��͍R���������āA�B���̌��V������ŁA������̖@�v���ςނƁA�j���͈�C�ɉB���h���l������̋��ɏo���A�Ƃ����̂����̌o�܂ł���B�Ƃ��ɕ��ώ��Z�̏d���́A�B�����V�̑��ߒ��̑��߂ł���������A���ς͂���ɘA�������̂ł���B �@���̗��ԏd���i1655�`1708�j�́A�d���j�ŕ��ς̌Z�A�c���̍����獕�c���V�Ɏl�\���N�Ԏd�������߂ł������B�܂����c�ƒ����\���镶���l�ŁA�w���c�ƕ��x�w�}�O�������y�L�x�̕Ҏ[���Ƃ̐ӔC�҂̗���ɂ������m���l�ł��������B �@���������̎��Z�A���͗��Ԏ��R�Ƃ����������ʂ肪�悢��������Ȃ��B�����Ƃ����ɐS��������l�Ȃ�A�痘�x�̒��̓��𑍍��I�E�̌n�I�ɂ܂Ƃ߂��w����^�x�i���\�O�N�E1690�j�Ƃ���������m���Ă��邾�낤���A���̕Ҏ҂Ƃ��ė��Ԏ��R�̖����L�����Ă���͂��ł���B �@�������āA���R�͒��l�Ƃ��ē������o�������݂ŁA��V���̎����I�ȑc�Ɩڂ����҂����A��i��N�i1705�j���R�͒���ϑ��O�l�Ɂw����^�x�̏��ʂ������A��V�������𑊓`�����B���ς́A�Z���R�̌O���������l�A�Ƃ�����̕����m���Ă���B���ς̒��l�Ƃ��Ă̌��т́A�����w����^�x�₵�Č㐢�ɓ`�������Ƃł���B�w����^�x�ɂ͉~�o���{�̑��ɁA�J�ُ��ʖ{�i�����s�����ّ��j�ƌ�������̂����邪�A���́u�J�فv�͗��ԕ��ς̍��ł���B �@��i�ܔN�i1708�j�A���ς͌��E��̌Ǔ��ɗ��Y�B���N�A�Z�̎��R�͗H���A�喽��тт����c�ƉƐb�ɈÎE���ꂽ�A���邢�͐ؕ��𖽂���ꂽ�Ƃ������B �@�����Ŗ��炩�ɒ}�O��V���͐�ł̊�@�ɂ������B���ϗ��Y��A����[�����A�t���g�c���A�́A���̑�������Ɉꗬ���`���āA�}�O��V���̓�����ۑS�����̂ł���B�����A���ς͗��Y�̓��ɂ���A���̂܂܌Ǔ��ɏI�邩�Ɛ�]�������B�������j��������ł��A�Ȃ��͖Ƃ���Ȃ������B �@������ɍ��c�p���̑�ɂȂ��āA�����ܔN�i1715�j�A�悤�₭�͖Ƃ���A������A�҂����B���N�̗��Y�ł������B �@���̌�́A�O�Z�E�����q�呝���̏��̂ł���u���S�ؑ��i���E�����s����j�ɏ���������ŏZ�B�Z���͐����A�A���g�͊f�މ��Ə̂��āA���l�Ƃ��ĉB���̂����������A����ł���͂蕟���鉺����ʂ��Ă����킪����A���������@�������Ă����炵���B �@���ێ��N�i1722�j�A���ς͗��n�̎k�ɁA�O�l�̖���I�B����l�i���ϒ헧�Ԍ��E�q��d�Z�̎q�A���j�E�E���A��j�E��́j�ƁA������l�͋ˎR�앺�q�O�p�ł���B �@�ł́A�����嗬���h�̂Ȃ��ŁA���̗��ԕ��ς̓����̃|�W�V�����́A�����Ȃ�Ƃ���ɂ��邩�B�����ӔN��㎞�ォ�甭���������h�̔h���W�J�𗪐}�Ŏ�����A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ƂȂ�B |

�����鉺�͌^�@�����{��  ���������}  �~�o���{�@����^

*�y����^�z�����i��`��P���j |

|

�� �V�ƕ����猺�M �\�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���������V��M�����Y��\���q�@�@�@�����c�����q��S�v�\�����c�~���� �@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@�@�@���ĔC�O���q����鄨�g�c���Y�E�q����A���}�O��V�� �@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ԍn �@���@�@�@�@�@�@�@���R�{�����q�叟�G�@�����Ԑꑾ�v���������Ԍ��E�q��E���@�@�@�@�@�@�@�����ԕ����q�呝�� �@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�����p���q���Ё@�@���@�@�@�@�@�@�@�����Ԗ핺�q���������Ԗ핺�q��ф����Ԗ핺�q�폃�����Ԕh �@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�����R���E�q�吳���@���@�@�@�@�@�@�@���ˎR�앺�q�O�p���O�H�ܕ��q�M�p�\���z���V�� �@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@������n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���Z�E�q��M�s �@���@�@�@�@�@�@�@��ꠓ��r��@�@�@�@�@�����쐣���q�����\�������Y���q����v�������F�V�i�����@�@�Ԍ��r���L�v�� �@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�����q�i�q�\���ÕF���q�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ˍ쑾�v�d�J�\��ˏ�����������˔h �@�� �@���������n���M�s�������������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���V�ƕُ��M�������㕽�����Y�����㕽�����������㕽������������h�����n �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���������ܘY�k�R�\���c�\���q�������h �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ꏕ�@���@�@�@�@�@�@�����㔪�Y�E�q�吳�V�������E�q�吳�ہ\����叕������h���V�n �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�����������q��\�\���c��������I�\ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���������E�q�叟�s�\�g�c�@�ᐳ�O�\�R���F���q�吴�G�\�R�������q�����\�R���V�\�Y�������R���h �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ƕ����@���\�L�c���l�Y���� |

|

�@�}�O��V���́A�������V��M���̌n���ł���A�O�c�ĔC���邪�}�O���c�ƂɎd������������_�@�ɂ��Ĕ��������̂����A���̗��h�́A�̂��ɔ��Ŕh���W�J�����������n���n���Ƃ͕ʂ́A�����̕���ł���B�������A�����ܗ֏����ʖ{�ɋL�ڂ���Ă���B��̖��A���Ȃ킿�������V��̓�����`���ۑS�����Ƃ����_�ŁA�܂��ƂɈ����߂����b�ɂȂ�B �@�w�O�����ϕM�L�x�����m��˂Ε�����ʂ��Ƃ����A���̌㗧�ԕ��ς́A������l�A���R�ɉE�q��Ƃ����҂ɑO�O�ғ��l�Ɉꗬ���`�����B���ς̑��`��q�͂��̎l�l�ł���B���ꂼ��ɁA�܊��̏��i�ܗ֏��j����t���ꗬ�`���A������l�݂̂����`�����Ƃ������������@���A�㐢�ɓ`�����̂ł���B �@�ނ��A����ɂ́A�g�c���A�̉��E��������̗�������ޑ���n�̎҂炩��ًc�\���Ă����낤�B��f�n���}�Ɏ������Ƃ��A�g�c���A�̑��`�҂́A���ԕ��ς����ł͂Ȃ��B����������āA���ԕ��ς͗B�ꑊ�`�҂��咣�����̂ł���B �@�}�O��V���́A���Ԍn�E����n�Ƃ��ɁA�A�ȂƂ��Ė����܂œ��������������B�������A�����[�����Ƃɂ́A�\�����I����A���ς̑���q�E�O�H�ܕ��q�M�p���A�̂����č��c�Ƃ��o�z���ĘQ�l�A�̂��ɉz��ɏZ��ŁA���̕��@���V�����̒n�ɓ`�����B����ɂ��A��B�Ƃ͉����z��œ�V�����@�����N���āA���̓����������ɂ܂ŋy�Ԃ̂ł���B �@�����炭�A�{���ɏq�ׂ��Ă���悤�ɁA���ԕ��ς̏�M�Ɩz�����Ȃ���A�������V����o�R���邱�̒}�O�̎k�n�ꔼ�͎c��Ȃ������ł��낤�B�������ɁA���̗��h�����͗��ԕ��ςƂ������݂��d�v�Ȍ��ߓ_�Ƃ��Ă���B �@�����ė��ԕ��ςƂ����l�́A�����i�J�ٖ{����^�j�ƁA�{���i�O�����ϕM�L�j���㐢�Ɏc�����B���ꂾ���ł��A���{�����j�ɂ����邩�Ȃ胆�j�[�N�ȑ��݂ł͂���܂����Ǝv���̂ł���B |

*�y�}�O��V�����Ԕh�`�n�}�z ���V�ƕ����猺�M�\�������V��M���� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���ĔC����\�g�c���A�\���ԕ����� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�����ԗE�� ���� ���� �@�b �@�����Ԏ�� ���� �����Ԏ�с\�\�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�b �@���ˎR�앺�q�O�p���O�H�M�p�@�@�b �@�b�@�@�@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�b �@�����R�ɉE�q��@���ю��Y�E�q��b �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�����Ԏ폃�\���Ԏ햼�c�c����� �@�b �@�����ԑ����\�g�c�o�N �g�c�Ɩ{ |

|

�@���āA��X�̂����ł̕��ϕM�L�lj��ł́A�w�O�����ϕM�L�x�̑S�́A���Ȃ킿�u���@��c���B���M���`���v�y�сu�lj��v�u���L�v�S���̌�����ƁA����ɓlj��������邽�߂ɕ]����t���B�{���S���̌�����͏]�����݂����A��X�̂����ł̎��݂������čŏ��Ƃ���B���̂ݒm���āA�����ɒf�Ђ������p����Ă��Ȃ��{���Ɋւ��A������őS����ǂ݂����Ƃ̊�]����������A����ɉ������̂ł���B �@�܂��]���ɂ��ẮA�{�T�C�g���_�̗�ɘR�ꂸ�A����Ȃ��̂ƂȂ�ł��낤�B�Ƃ����̂��A�{���w���ϕM�L�x�݂̂Ȃ炸�A���n�`�L�A�܂�w�����`�x�w��V�L�x���Q�Ƃ��A�}�O�n�`�L�Ɣ��n�`�L�����f���āA����Ίԃe�N�X�g�I�iinter-textual�j�ȓlj������s���邪���߂ł���B���̂悤�ɂ��ĉ�X�́A�����`���̔���������������邱�Ƃ��ł���ł��낤�B �@�܂��{���ɂ́A������c�������V��ȉ��A���ԕ��ς܂ł̗��`���L���Ă���B����ɂ��Ă��A�Ƃ��ɎO�c�ĔC�����l�c�g�c���A�ȂǁA�]�����y����邱�Ƃ̂Ȃ������l���ɂ��Č�����i�߁A���̕��ʂ̃|�X�g���������̗̖���J���B��w�̂���Ȃ�T�������҂���Ƃ���ł���B �@����ɁA���ԕ��ψȌ�A���̗��h���ǂ̂悤�Ȗ��^�����ǂ������A������e�[�}�ɂ����_����{���u���ψȌ�v�Ƒ肵�ĕt�����A�������w�̂��߂̗����W�Ƃ��ׂ��p�ӂ����̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B �@�Ȃ��A�{���w���ϕM�L�x�̎ʖ{�ɂ͈قȂ郔�@�[�W�����������āA��{�Ƃ��đS�ʓI�Ɉˋ����������̎ʖ{�͑��݂��Ȃ��B��r�I���e���悢�͎̂O��t���{�i�����s�����}���ّ��j�ł��낤���A�������A����ɂ���L�����Ȃ��Ȃ��B����䂦���ʖ{�ٖ̈{�Ԃ̑�����ƍ����āA�E���뎚���̕�������B���������Ĉȉ��ɒ���̂́A��X�̍Z�����o���e�N�X�g�ł���B �@�܂��A�ǎ҂̕X���͂��邽�߁A��X�̒e�N�X�g�ł́A�����ɂ͂Ȃ����s����_�������Ă��邱�ƁA���邢�͌h���L�q�@�ŁA�����ł͖������s���o���Ă�����荎����镔�����A��X�̃e�N�X�g�ł͖������Ă��邱�Ɠ��X�A�������O�̂��ߕ��L���Ă����B |