|

宮本武蔵 資料篇 関連史料・文献テクストと解題・評注 |

|

目 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 先祖附 伝記集

| [武蔵伝記集] | 武 公 伝 解 題 | Next |

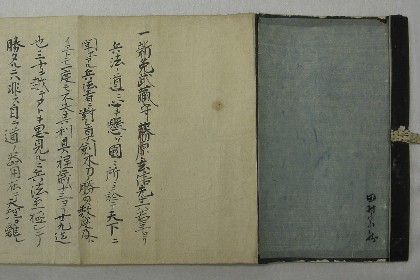

武公伝 写本  武公伝 開巻冒頭 |

本書『武公伝』〔ぶこうでん〕は、宮本武蔵の伝記である。「武公」とは武蔵のことだが、むろん「武公」は尊称である。先師を尊敬して「武公」という。これは、本サイト「宮本武蔵伝記集」に収めた筑前系の『丹治峯均筆記』に、「武州」とあるのと同じ仕儀である。 『武公伝』は、十八世紀半ばから後期にかけて書かれた武蔵の伝記である。今日、武蔵伝記といえば、『二天記』が最もよく知られているが、『武公伝』はその種本となったものである。したがって『二天記』より史料的価値ははるかに高い。 従来、武蔵伝記といえば、あたかも『二天記』しか知らないという事態が長く続いた。それは明治末の宮本武蔵遺蹟顕彰会編『宮本武蔵』(明治四十二年)に起因するものである。その後、この顕彰会本武蔵伝の影響が支配的になり、今日でさえ『二天記』の方は知っていても『武公伝』は読んだこともない、というのが大方のありさまであろう。しかも、『武公伝』の存在を知らず、『二天記』が最古の武蔵伝記だという妄説が、近年までまかり通っていたのである。 しかし、『二天記』に先行する本書『武公伝』があった。『二天記』は『武公伝』の後継伝記であり、それゆえ本来、『武公伝』以上の情報をもたない。あるいは、『二天記』のみを見ていては分からない情報も『武公伝』には多い。たとえば、『二天記』にはなく『武公伝』にのみある記事は多い。『二天記』作者が削除してしまったからである。また、『武公伝』にはなく『二天記』にのみある記事は、それ自体新しい記事である。『二天記』しか知らないようでは、その新旧区別さえつかないのである。 それゆえまた、『二天記』を知るためには、『武公伝』を知らねばならない。『武公伝』を知らずして『二天記』を読む、そして理由もなく『二天記』の記事を信奉する、という状態は今でも続いている。 その一因には、『武公伝』の研究がこれまで出なかった、ということもある。『武公伝』に言及した論説は無数にある。『武公伝』が『二天記』の種本だということは、今日ではだれしも云うところである。しかし、まさに怠惰というべきだが、これまで何一つとして、『武公伝』を厳密に読解したまともな研究は出なかったのである。中には、『武公伝』をほんとうに読んだのか、と疑うような『武公伝』解説もある。かくして、さまざまな妄説が『武公伝』に関しても横行しているのが現状である。 それゆえ、ここでは、そうした従来の状況を打開するために、『武公伝』を読解するというまさにファンダメンタルな試みを行った。むろん、こうした『武公伝』研究は従来存在せず、我々の作業は先達なしに進むことになったのである。それはこの「武蔵伝記集」においてすでに出た筑前系伝記『丹治峯均筆記』の研究においても同様であったが、ここに『武公伝』研究を加えることで、両者相まって武蔵伝記研究は飛躍的に進展したというべきであろう。その成果は、ここに公開する『武公伝』読解研究において示されている。 |

|

肥後系伝記二書『武公伝』『二天記』に関して、武蔵本著者一般の認識は、およそ近年まで、明治末の上記顕彰会本『宮本武蔵』の影響下にあった。かくて顕彰会本の所説が、多くの著者によって反復再生産されてきたというのが従来の状況である。 そこで、近代の認識を規定したこの書物の筆者(池辺義象)の云うところを、改めて検分してみよう。まず、筆者は自身が参照した「二天記」を三本挙げる。最初は筆者の所謂豊田家本、これは『二天記』というタイトルで残っている書物の一写本、つまり数ある異本のうちの一つである。 ところが、池辺義象は、『二天記』は旧名が「武公伝」で、肥後八代の豊田正剛・正脩・景英、この豊田家三代の手を経て成ったという。このあたりから池辺の混同が始まっている。 『二天記』は、孫の豊田景英が安永五年(1776)に新たに書き下した一書であって、正剛・正脩ら先代はこれに関与していない。また、『二天記』は、旧名「武公伝」というタイトルを変えただけの、『武公伝』と同内容の書物などではない。『二天記』は『武公伝』とはまったく別の書物である。それゆえ、池辺の説は明白な謬説だが、これは、本来別の書物であった『武公伝』と『二天記』を混同したため生じた誤謬である。 次に「二天記異本」とある。これはそのままではどの文書をを指すのか不明である。豊田家本より疎雑で、他の剣客のことも記している、序なし、というのがその特徴である。こうした特徴をもつ『二天記』異本があるというのだが、実際にはそれに該当するものはない。 しかるに、本書顕彰会本『宮本武蔵』を見ると、『武公伝』にあって『二天記』にはない記事を拾って、それに「二天記異本」と注記している。その記事は池辺のいう「二天記異本」にあるというわけである。そうすると、ここでいう「二天記異本」とは、『二天記』の一異本ではなく、ほかならぬ『武公伝』を指すもののようである。 つまり、『武公伝』は、どういうわけか、ここでは「二天記異本」と呼ばれているのである。池辺義象の頭の中では、「旧名武公伝」というその名を負った『武公伝』が、この「二天記異本」だという認識はない。「二天記異本」は、その『武公伝』とは別の書物だと誤認されたのである。言い換えれば、池辺は『武公伝』をそれとは知らずに読んでいたことになる。 第三は「二天記別本」とある。これは、弘化二年(1845)の宮本貞章の序ありというから、、小倉宮本家が所持していたもので、宮本貞章が写したものであろう。これにより、小倉宮本家系譜を編纂した宮本貞章が『二天記』を見ていたことが知れる。言い換えれば、宮本貞章は『二天記』の内容を知った上で、宮本家の系図系譜を作成している、ということである。 以上のようにして、顕彰会本の筆者・池辺義象の認識内容が大よそ判明する。池辺は、「武公伝」は『二天記』の旧名だとする。つまり、「武公伝=二天記」という認識なのである。 これは、「武公伝」とあったのを「二天記」と改名したという、『二天記』凡例記事に付属した豊田景英の一文を見て書いたのである。かくして、「武公伝」は『二天記』の旧名だとする以上、肝腎の『武公伝』そのものは、そのタイトルを剥奪されてしまったらしい。しかも、池辺は『武公伝』をそれとは知らずに、「二天記異本」として読んでいたのである。 ともあれ、『武公伝』という名の独立した文書は、この段階で存在しなくなった。『二天記』を正典とする池辺にとっては、『武公伝』(二天記異本)は粗雑な内容の外典でしかない。これは、未完成の草稿として終った『武公伝』をみれば、そのように思うのも当然であろう。しかし、池辺が「おそらくは後人の編んだものか」とするのは、認識の倒錯があったというべきである。つまり、池辺の頭の中では、その成立順序は、 『二天記』(正典) → 『武公伝』(外典、「二天記異本」) という逆立ちした図式が生れてしまった。『武公伝』は『二天記』から生れた異本、後人の編んだ「不完全な二天記」でしかないのである。これでは順序は逆である。 「武公伝」とあったのを「二天記」と改名したという豊田景英の注記からスタートして、『武公伝』と『二天記』を混同し、池辺義象が行き着いたのは、まさにこうした倒錯した謬説であった。 かくして、この顕彰会本『宮本武蔵』が出て以来、肥後系武蔵伝記『武公伝』『二天記』に対するこのような誤った認識が流布し一般化してしまった。そのため、『武公伝』はまともな位置づけを与えられない幽霊文書になってしまったのである。むろん、『武公伝』が『二天記』の種本だったという認識さえなかったのである。 そうした誤った認識は、近年まで延々と受け継がれた。明治末の顕彰会本『宮本武蔵』の記事をほぼそのまま転記したような解説本が再生産されてきたのである。この百年に及ぶ謬説伝承の歴史は、いまや幕引きとしなければならない。 |

宮本武蔵遺跡顕彰会編『宮本武蔵』 明治42年刊

*【顕彰会本宮本武蔵】 《本書編述にあたりて、余が渉猟せし書目の重なるもの左のごとし。 二天記[寫本]

舊名武公傳、肥後八代の人豊田又四郎正剛(號卜川)その子彦兵衛正脩、その子左近右衛門景英、三代の手を經て成れるものなり。こは武藏の自話及びその逸事等を門人間に語り傳へたるもの、又は武藏の自記諸文書等より抄出して、編を成したるものなり。豊田氏は松井氏の臣にて兵法を熊本の士道家平藏に學びその奥義を極め五代の間松井家の師範を勤めたり。卜川は寛延二年に歿したる人なり。これを二天記と改稱したるは、景英の時にして同時に宇野惟貞の序を添へたるなり。

二天記異本[寫本]

前記豊田家本より疎雜なり。他の劔客の事をも記せり。序なし。恐くは後人編せしものか。

二天記別本[寫本]

弘化二年靜山宮本貞章の序あり。小倉に傳はるものなり。

右三書、内容各聊異同あり。豊田家本を以て尤も正しとすべし。》 |

|

*【二天記凡例】

《一 此書ハ豫め先師一生の事を録す。家父卜川正剛、若年の頃、老健成りし直弟の人々の物語ニ、先師徒然の折節、自然打話有し事也。或ハ先師自筆の文書等抄出する也。 一 先師勝負のことは、数十度のことなれば、世説に謂ふ所、或は相手の違ひ、或は別人の勝負、或は其手技乃違ひ、區説多し。最も洩たること多し。 一 先師直弟老健にて、正剛に對し物語有し人々ハ、熊府ノ士道家角左衛門[後ニ徹水ト號ス]、正剛剣術の師・平藏の父なり。或ハ代城の士山本源五左衛門[後に土水ト号す]、中西孫之允、田中左太夫等の噺なり。是等は先師に從て、各大形相傳も有し門弟なり。殊に中西ハ、先師病中ニ松井寄之主より付置れし人なり。 一 岩流勝負の事は、長岡興長主其事を取計ひ在りし故、于今精く聞傳る處なり。又正徳二年の春、豊州小倉之商人村屋勘八郎ト云者、八代に來る。正剛遇之、岩流嶋乃事を問ふ。勘八郎委しく其事を語る。勘八郎親族に、小林太郎左衛門と云者、長州下ノ關の問屋なり。則先師其時宿せし処なり。彼家に老人あり、其者先師舟渡りの時之梢人也。勘八郎度々出會し其噺を聞に、毎囘一言も不違と(云)。故に此度委く知れりと語る。 一 此書の文體は、其人々の噺を直に書留置し覺書の儘にて、文言を不改書するなり。猶五輪の書等の中より少々書き加へ、一書と為す者也。 宝暦五乙亥年二月 橋八水[正脩]著

此書武公傳と有しを二天記と改て、宇野惟貞に序を乞ふて全書と爲す者也。 豊田景英校 》  凡 例(二天記冒頭所収) 「宝暦五乙亥年二月 橋八水正脩著」 |

では、『武公伝』に関する我々の所見とはいかなるものか、それを以下に開示して行くことにする。 まず最初に、『武公伝』の成立事情について教える資料はあるのか。一般に提示されるのは、『二天記』冒頭所収の「凡例」である。 凡例とは、その書物の編述の意図や経緯あるいは文書内規など、読者に必要な情報をあたえるために、書物冒頭におく案内文書。例言ともいう。したがって、『二天記』冒頭にこれがおかれているのだから、本来はここに記されている内容が『二天記』の凡例であるはずである。 ところが、『二天記』の内容をみればわかるように、この凡例は『二天記』に対応するものではない。別の文書の凡例である。というのも、何やら聞書が主体の書物らしいのだが、『二天記』はまったくそういう内容形式の書物ではない。 この凡例に続いて豊田景英が註記して、この書は「武公伝」とあったのを「二天記」と改めて、云々と書いている。そうすると、これは本来、『武公伝』という名の書物の凡例だったのである。それを『二天記』の著者が自著の冒頭に引用して配置したということらしい。したがって、話はややこしいが、『二天記』冒頭所収の「凡例」は、『武公伝』の凡例なのである。書かれているところを見れば、

(1) これは先師一生の事を録す、つまり武蔵の伝記である。

すると、これが本書『武公伝』の凡例だとして、本書にこの凡例がすえられているかというと、そうではない。『武公伝』には凡例はないのである。たぶん『二天記』作者が自著へ拉致してしまったらしい。(2) 著者の「父」卜川正剛が、武蔵直弟子の人々から聞いた話を書きとめ、あるいは武蔵が書いた文書等を抄出した。 (3) 著者は、本書を書くにあたって、父の遺した聞書を収録し、そして自身は五輪の書等の中から少々書き加えるなどして増補した。 変じゃないか。別の書物から凡例を持ち去って、自著の冒頭にすえるとは。――それが大方の反応であろうが、『二天記』の著者は、『武公伝』に対し、後に述べるようなある特殊な関係と事情があって、そんなことができたのである。この付記を書いた豊田景英は、『二天記』は『武公伝』という書物とつながっていると、そのシームレスな連続性ばかりか、同一性をも暗に示唆している。 ところが、『武公伝』の凡例であるはずのこの文書をみれば、これは『二天記』にそぐわないばかりか、『武公伝』の内容にも相応しない。『武公伝』を読めば知れるごとく、この凡例が案内するような聞書らしきものも含むが、むしろそれ以外の形式の記事も少なくない。この齟齬をいかにみるか。 そこで書誌学的問題になるが、この『武公伝』の成立時期、あるいは作者については、どうか。かつて世に横行した、『二天記』は最古の武蔵伝記だ、という妄説は別にして、『武公伝』の存在が認識されるようになった近年でさえも、 「成立は、宝暦五年(1755)。著者は、豊田正脩」 ということを、あたかも既定の事実であるかのように書く者がある。これは如何にといえば、『二天記』冒頭の「凡例」記事を鵜呑みにしたものである。すなわち、その「凡例」には、 「宝暦五[乙亥]年二月 橋八水[正脩]著」 とある。つまり、「宝暦五年二月」という時期と、「橋八水」という著者名が記されている。この「橋八水」は橋津正脩なる者のことで、橋津姓を漢流に「橋」と一字で書いたのである。細川越中守忠利が書状等に「細越中」と署名するのと同じ仕儀である。橋津正脩は、宝暦五年より二十年近く前の元文二年(1737)に、豊田から橋津へ改姓した。そして死ぬまで橋津姓であり、その子の景英の代になって、橋津から豊田へ復姓した。 したがって、『武公伝』の著者を「豊田正脩」と記すのは、宝暦五年という時点を前提にするかぎりにおいて、厳密に云えば誤りである。正脩の子・豊田景英が書いた豊田氏先祖附でさえ、「亡父橋津彦兵衛正脩は」と記しているのである。 こういうごく基本的な知識すらもたず、「著者は豊田正脩」と書いてしまう珍解説は論外だとしても、我々の研究レベルでは、むしろ、「八水」という正脩の号が、ここに記されていることが問題である。 豊田氏先祖附によれば、正脩は明和元年(1764)隠居し、名を「八水」と改めたとある。もちろん、宝暦五年(1755)当時、正脩は三十二歳で現役である。したがって当時の慣例からして、この時期に「八水」と自署することはありえない。 かくして、「宝暦五年」という年と、「橋八水」という著者名は、両立不可能な事項である。すなわち、時期が宝暦五年だとすれば、「八水」と記すことはありえず、また、「橋八水」と記したとすれば、時期は明和元年でなければならない。ここで、「明和元年」とするのは、正脩が隠居した同じ年に死去しているからである。それゆえ、正脩自身が「八水」号を記すのは、明和元年に限られる。 こうした問題点が、「宝暦五[乙亥]年二月 橋八水[正脩]著」なる部分にあることは、従来看過されてきた。しかし、これにより、「宝暦五[乙亥]年二月 橋八水[正脩]著」なる期日記名は、橋津正脩本人が書いたものではないと知れる。かくして、『武公伝』が宝暦五年成立の書で、橋津正脩によって書かれた、ということは、事実認定を留保すべき事項となる。 |

|

とすれば、この期日記名はだれの記入か、ということになる。申すまでもなく、それは『二天記』作者の豊田景英である。この「凡例」が本来は『武公伝』の凡例であったとすれば、それを引用して『二天記』冒頭に据えたとき、景英がその文章に手を加えたのである。 それは、「八水」号だけの追加かもしれない。つまり、「宝暦五年二月」はもとのままで、記名部分だけを変えたのかもしれない。しかし、そういう範囲限定には何の確証もない。『二天記』に引用収録された凡例本文に景英の手が入っていないという保証もないのである。 この凡例に関するかぎり、宝暦五年二月という時点に『武公伝』が書かれていたのであろうが、『武公伝』の内容をみれば、それ以後も依然として書き続けられていたとみなしうる。たしかに『二天記』奥書には、正脩は『武公伝』を完成させずに、病死してしまったとある。これによって『武公伝』が宝暦五年二月に「成立」したとはなしえないのである。宝暦五年以後も『武公伝』は書き続けられ、その結果、この凡例に対応する内容にはとどまらない文書になった。 しかも、我々の研究プロジェクトで明らかにされたように、『武公伝』の記事そのものに、豊田景英が書いたと思われる記事が含まれている。明らかに宝暦五年よりも二十年以上も後の記事もある。正脩は明和元年に死んでいるから、むろんその記事の筆者は子の景英である。 ようするに、『二天記』の作者が『武公伝』の記事も書いていたのである。こうした重要な事実は、『武公伝』を読めば直ちに知れるはずのことであるが、従来指摘されたことがなかった。我々の研究プロジェクト以前には、これが看過されてきたのである。つまりは、『武公伝』をまともに読んだ武蔵研究がこれまで出なかったのである。 『二天記』の作者が『武公伝』の記事も書いていた。――この事実は、『武公伝』の成立と作者に関する今日の通説を覆すものである。豊田景英が『武公伝』の記事も書いていた。景英は、『二天記』奥書に自身が記しているように、『武公伝』を校訂した。しかしそれはいわゆる校訂にはとどまらなかった。増補改訂を行ったのである。この増補改訂の跡は、『武公伝』の諸処に見出される。 したがって、我々が読みうる『武公伝』は、景英が手を入れたものであり、またそれ以外の『武公伝』のヴァージョンはない。言い換えれば、景英が改訂増補する以前の、厳密な意味で正脩の著述に帰すべき『武公伝』は、正脩が死去した明和元年(1764)以後は存在しないのである。 しかも、景英は『武公伝』に手を入れていたが、おそらく途中でそれでは収拾がつかないのを知って、新たに別の書物を書き下ろした。それが『二天記』である。『武公伝』と『二天記』の内容とスタイルがあれほど違うのもそのためである。 『二天記』の景英の奥書や、冒頭の「宇貞」(宇野惟貞)による序に記すところでは、『二天記』の成立は「安永[丙申]仲冬日」、つまり安永五年(1776)、景英三十七歳のときである。 しかるに、『武公伝』の記事の中には、村上八郎右衛門の法名命日を記すものがある。村上八郎右衛門は、豊田景英の師匠であったらしく、「村上八郎右衛門正之先生」と記しているが、この「先生」は安永五年(1776)七月二十九日卒である。 そうすると、景英は、この安永五年七月以後もまだ『武公伝』に手を入れていたのである。この村上八郎右衛門の法名命日記事が『武公伝』最終記事であったとは必ずしも言えないが、すくなくとも、景英が『武公伝』を改訂するのを諦めて、『二天記』を起草したのはそれ以後である。そしてこの年の十一月に『二天記』の序と奥書が書かれる。 したがって、『二天記』執筆時期を推定すれば、おそらくそれは、安永五年の秋から冬にかけてのそのあたり、ということになろう。 さて、『武公伝』の成立時期および著者に関し、我々の研究から導かれる書誌学的結論を要約すれば、以下のごとし。 |

*【二天記奥書】

《此書、本祖父ト川甫所艸、而雜在故書篋中。蓋以説二天師之事者、当時已紛然、無由取眞。是以得故老證話、則筆之、備其忽忘。已至父八水甫、以上去先師之世愈遠、夫人區説不分眞偽、不辨溢美、附会復滋多、於是採輯祖父所録、讀之、其信而明無有、若此者、因以爲、學此流者、不知先師之事、固不可也。況於聽誤以爲眞者乎。是以抄書其所録、加之以自所傳聞。書未成、會不幸病歿矣。景英傷其事不卒、且先師之跡茅塞焉。故謹校之。如其文猶未脱藁、唯取明事実耳。恐致毫釐過千里、是以不敢改之。幸我同志之人垂裁焉。 安永[丙申]仲冬日 豊田景英子俊書 》  村上八郎右衛門記事

《 合志郡妻越村在宅

安永[丙申]年龝七月廿九日卒 村上八郎右衛門源正之先生 舎兄村上平内正勝云 兵法四代爲師範 法名 兵法二天一流五代 法誠院新満義得居士 》 |

|

(1)『武公伝』は未完成の書 橋津正脩は『武公伝』を書いていたが、それは正脩の死によって未完成に終った。その子・豊田景英が『二天記』奥書に、《書未だ成らず、不幸に會ひ病歿せり》と書くゆえんである。正脩の仕事は未完成に終ったのだから、これを何年成立と特定することはできない。正脩没年は明和元年(1764)であるが、その段階でも『武公伝』は完成していなかった。とすれば、上記「凡例」の宝暦五年(1755)二月という期日をもって、その成立時期とすることはできない。 (2)『二天記』作者も『武公伝』を書いた 豊田景英の手元に遺された父正脩の『武公伝』は、そのままのかたちでは残らなかった。景英が改訂と増補の手を入れたからである。したがって、今日我々が読みうる『武公伝』は、橋津正脩単独の著作ではない。『武公伝』の著者には、『二天記』作者の豊田景英も含めなければならない。 (3)「豊田氏三世」による三層の重層構造 もとより『武公伝』の執筆は、橋津正脩が父橋津卜川(豊田正剛)の遺した手稿を発見し、それを編集することからはじまった。したがって、豊田正剛の手稿原型に近いと思われる記事も多い。また、橋津正脩が独自に書き下ろした記事もある。そして、さらに豊田景英が書いた記事もある。したがって『武公伝』は、事実上、正剛・正脩・景英のいわゆる「豊田氏三世」の合作とみなすべきである。ただし、これは、明確に分類しうる3種の記事群があるということではなく、むしろ、テクスト構造として3層の重層性をもつということである。したがって、それぞれの記事文言について、それがどの層に属するものか、見極めつつ読解する必要がある。 (4)『武公伝』と『二天記』の関係 以上のように、『武公伝』そのものは未完成原稿であり、正脩の段階でも、景英の段階でも、明確な成立時期を有する独立した書物としては存在しなかった。景英は、父正脩の死後、『武公伝』を改訂し増補していたが、安永五年(1776)秋ごろそれを断念し、新たに別の書物を書き下ろした。それが同年十一月の著者奥書をもつ『二天記』である。 |

二天記 景英奥書 |

――以上ご覧の通りで、我々の所見は、従来の武蔵研究においてかつて明言されたことのない内容のものである。これらの所見は、『武公伝』および『二天記』の読解と史料批判からもたらされた産物である。 近代の武蔵伝記研究史を回顧すれば、まず最初に、明治末の顕彰会本『宮本武蔵』の段階で、『武公伝』と『二天記』の混同が生じた。『武公伝』は「二天記異本」と呼ばれ、しかも後人の編とみなされた。『二天記』よりも後に成立した、疎雑で不完全な異本だ、という倒錯した認識が生じたのである。そのため、『武公伝』は幽霊文書か、あるいはまともな処遇を受けない外典の座に堕ちた。 この顕彰会本の影響を蒙って、かつて、『二天記』は宝暦五年(1755)成立だという奇怪な説が蔓延していたことがあった。これは『二天記』を『武公伝』と混同したもので、むろん『二天記』の「宇貞」序文も景英奥書も看過していたのである。これが、『二天記』は安永五年(1776)成立、と訂正され、それが周知のものになったのは、比較的最近のことなのである。 これは、『二天記』の序文や奥書を読めば知れることなのだが、それでもその前提条件として、『武公伝』という書物の存在が認知され、『二天記』とは別の独立した資料として位置づけされることが必要であった。この段階でようやく『武公伝』と『二天記』の弁別が可能になった。そして『武公伝』は『二天記』よりも古い文書であり、『二天記』作者が種本にした資料であることが認知されるようになった。 ところがこの弁別と同時に、件の「宝暦五年」は『二天記』の成立年ではなく、『武公伝』の成立年だとする訂正新説が、さまざまな武蔵関係書の口舌に合唱され、通説化してしまった。これが第2の錯誤であった。 橋津正脩の仕事について、『二天記』作者の豊田景英があれほど明確に、《書未成、會不幸病歿矣》(書未だ成らず、不幸に會ひ病歿せり)と書いているのに、それをまったく看過して、「宝暦五年成立」と書いてしまうのは、研究者の苦笑を誘うものでしかなかった。 我々の『武公伝』研究が明らかにしたように、『武公伝』は未完成の書物であり、最終的には、豊田景英の段階で改訂増補が断念された、ある意味では不幸な書物である。以上の武蔵伝記研究史のプロセスは謬説の歴史であったとはいえ、それゆえにこそ、『武公伝』というテクストを徹底分析する作業が開始されなければならない。その内在的解析により、『武公伝』なる史料のステイタスもはじめて確定しうるであろう。――これが、我々の研究プロジェクトにおける『武公伝』研究のポジションであった。 |

|

さて、ここでの解説の任務として、『武公伝』『二天記』という武蔵伝記を後世に残した、豊田正剛、息子の正脩、孫の景英のことについて述べないわけにはいかないだろう。彼らがどういう人々で、どのように生きたか、それを認識しておくことは、『武公伝』『二天記』が生れた背景を知ることである。ここでは少しばかり解説をしておくべきだろう。 それというのも、上掲顕彰会本『宮本武蔵』の誤った記事を反復する例が、近年でさえ跡を絶たないからである。たとえば上記の記事にあるように、豊田氏は代々松井家の師範を勤めた、とあるのを転記する例は、いまだに多い。この松井家というのは、明治になって先祖松井康之の家名に復したもので、武蔵当時は、長岡佐渡興長をはじめ、むろん長岡姓である。顕彰会本が松井家と記すのは、筆者が明治人だからである。 それよりも、豊田家が代々松井家の「師範」をつとめたというのは、明らかな誤りである。なぜなら、豊田正剛とその息子の正脩は師範役ではなかった。三代目の景英になって、はじめて兵法稽古所「教衛場」の師範役になったのである。これは八代に設置された学校の教師であって、むろん主家長岡家の師範役ではない。しかも、その学校「教衛場」では、柳生流や寺見流をはじめ諸流派が学ばれていた。景英は他の兵法諸流派に交じって、村上派二天一流を教えたというにすぎない。ようするに、豊田家が長岡家の師範役をつとめたという事実はない。 近年の者らの謬説は、この顕彰会本『宮本武蔵』の記事を、相も変らず転記または孫引きしているだけの、百年続いた怠惰の所為である。とはいえ、これらにしても我々の武蔵伝記研究以前には知られていなかった諸事項だから、近年の解説者の知らぬのもまた当然である。それゆえ諸方啓蒙の必要があるのが現状である。 本サイトではすでに[坐談武蔵]の「肥後系武蔵伝記のバックヤード」において、『武公伝』『二天記』の成立背景が、従来の武蔵研究にはないレベルで詳しく語られている。それはかつてない領野の開拓であり、実際、これにより視界が大いに開けた。また本稿では、その成果を追うかたちで、別に豊田氏先祖附の読解研究を参考資料として添付するので、さらに委しく知りたい方は、これらのページを参照していただくとよい。 『二天記』作者の豊田景英は、その奥書で、祖父・正剛と父・正脩の仕事について述べている。また、宇野惟貞による『二天記』の序文には、――豊田氏三世(の者たち)は、能く其技を学んで諸人を導いた。いま、子俊(豊田景英)は父祖の記す所を校訂し、人に示そうとしている。また善く志を継ぎ、事を述ぶる者である、云々と記している。この「豊田氏三世」が、正剛・正脩・景英の三代を指すことは申すまでもなかろう。では、彼らはいかなる人々であったか。 この豊田家は肥後(現・熊本県)の武家であり、その主家は、八代城を預かる長岡(松井)氏である。この長岡氏は、肥後熊本城主・細川氏の筆頭家老をつとめる家筋で、その知行三万石、大名並の家格である。したがって自分家臣も多い。豊田家もその一つで、長岡家の家臣である。 このことに関して言えば、豊田家は、長岡氏の家臣であって、熊本城主細川氏の直臣ではない。言い換えれば、長岡氏は細川家臣、豊田氏は長岡家臣だから、細川氏からすれば豊田氏のような家は「陪臣」である。つまり家臣の家臣である。 たとえば、寺尾求馬助は知行三百石であり、細川家臣であるから直接知行を給される。しかるに、豊田正剛は知行百五十石、これは長岡家臣だから、主家長岡氏から知行を給される。むろん屋敷は八代城下にあり、自身八代生れの八代育ちである。肥後の武家と一口に云っても、このように立場の相違がある。 さて、豊田氏先祖附は、『二天記』作者の豊田景英が書いて提出したものだが、それによれば、右掲のような豊田氏略系図を提示できるであろう。これを参照しつつ、豊田氏代々を追ってみよう。 豊田氏が長岡家臣になったのは、豊田甚之允高久の代である。高久の父、豊田甲斐正信までは、戦国時代九州に大きな勢力をもった大友氏に代々仕えた家であった。遥かな先祖は、頼朝に仕えた豊田次郎景俊、となると大庭氏の枝族である。景俊の子・但馬守景次の代に、大友氏九州下向に随ってやって来た。景英の先祖附によれば、それが始まりである。 戦国末期というか秀吉の時代、豊田甲斐正信の代に主家・大友氏の滅亡に遭遇し、豊田家は浪人する。それから数十年浪居したままであったようだが、甚之允高久が細川忠興に召抱えられた。しかし、致仕して浪人。寛永元年(1624)になって、高久を召抱えたのが長岡興長。これで、豊田氏は長岡家に仕えるようになった。給料は五人扶持十三石。無足の軽輩である。高久は、興長の死後、寄之、直之の代まで仕えた。 甚之允高久の跡を継いだ専右衛門高達は養子である。福島家の浪人・岡田権左衛門正継の末子で、初名は岡田四郎次郎。こちらは、織田信雄の家老で尾張星崎城主だった岡田氏の末裔である。父岡田権左衛門は、慶長九年(1604)安芸の福島正則に仕えるようになったが、元和五年(1619)、福島正則改易のおり浪人した。その後、九州の久留米城主・有馬豊氏に召抱えられたが、寛永十五年(1638)の有馬陣(島原役)で戦死してしまった。 岡田権左衛門の嫡子が岡田庄五郎で、岡田を頼藤と改氏して肥後の長岡興長に仕えるようになった。これが頼藤杢之助具定、老母と弟二人を連れて、筑後から肥後へやってきた。次弟が岡田右衛門、末弟が四郎次郎。四郎次郎は、豊田甚之允の養子になって、豊田専右衛門高達。この人が豊田正剛の父である。 高達の兄・頼藤杢之助は、長岡興長の児小姓に召抱えられて、以後、正保二年(1645)元服して、知行百五十石で御台所頭役。慶安三年(1650)加増五十石で都合二百石。興長の寵臣だったのである。寛文元年(1661)、興長が死んだおり、杢之助は殉死した。 他方、豊田家の養子になった高達は、長岡興長から、おまえは馬術に励めと云われて、依助流馬術を学ぶ。この馬術の師匠が尾池藤左衛門で、これが足利将軍の遺児・足利道鑑の息子という次第である。高達は優秀な武士であったらしく、その後、御納戸役、御勘定根取役と歴任して、財務畑で出頭してくる。延宝七年(1679)、奉行役の掘口庄右衛門と出入という事件を起こしたとき、高達は勘定頭であった。事件後、高達はむしろ出世し、貞享三年(1686)には、ついに知行百石を与えられて、扶持米取りの身分を脱し、熊本詰奉行役・長柄頭を兼帯、同年十一月熊本へ引越す。 この高達は柘植流鉄砲術の師範でもあった。長岡家中はむろん、細川直臣にも門弟が多かったようである。高達が八代へ戻るのは、元禄四年(1691)崇芳院(寄之室、直之母)御附きとなって、八代へ転勤となったときである。 |

*【顕彰会本宮本武蔵】 《豊田氏は松井氏の臣にて、兵法を熊本の士道家平藏に學び、その奥義を極め、五代の間松井家の師範を勤めたり》 [坐談武蔵] 肥後系武蔵伝記のバックヤード → Enter

*【二天記序】

《豐田氏三世能學其技而淑諸人。今子俊校父祖所記、欲以示人。亦善繼志述事者也。因爲叙》  肥後細川領

*【豊田氏略系図】

○豊田次郎景俊―但馬守景次─┐ ┌───────────┘ └──(16代略)──┐ ┌──────────┘ └豊田甲斐正信─甚之允高久┐ ┌────────────┘ │岡田四郎次郎 橋津卜川 ├専右衛門高達┬又四郎正剛─┐ │ │ │ └信房 └源右衛門正敬│ 頼藤浅右衛門 │ ┌─────────────┘ │ 橋津八水 └彦兵衛正脩┬某 │ │復姓豊田 ├専右衛門景英 │ └仙九郎 高野平右衛門  長岡興長 |

|

*【長岡(松井)家略系図】

○康之┬興之 │ └興長=寄之┬直之┐ │ │ └正之│ ┌──────────┘ ├寿之┬豊之┬営之┬徴之→ │ │ │ │ └祐之├直峯└庸之└誠之 │ └弘之

*【豊田氏先祖附】 正剛

《祖父豊田又四郎正剛は、右豊田専右衛門嫡子ニて、初名杢平と申候。貞享三年五月直之公御側被召出、同年十一月勤方被為叶御意候旨ニて、御小袖被為拝領、同四年七月寿之公御部屋え被成御附、元禄元年三月額を直候節、寿之公御前え被召出、御小柚被為拝領、同年十二月執前髪候様被仰付、寿之公於御前長御上下被為拝領、御中小姓被召加、同二年閨正月直之公御側被召返、同三年七月御納戸方・御書方御書物支配御取次役、御側御番等も被仰付、同五年三月直之公御参府の節御供被仰付、同六月於江戸御帷子被為拝領候。然処同十月上旬より直之公御大病ニ付、御遺書御調被遊候得共、御直被遊候所御座候ニ付、執筆被仰付、同十二月御遺骸の御供仕罷下申候。同七年三月家督無相違被為拝領、御馬乗組被召加、同九年七月御目付役被仰付、同十年六月騎馬早打ニて宇土え被差越御用相勤申候。同十二年六月名を又四郎と改候様ニ被仰付、同十三年十二月寿之公熊本御出府御留守中、桂光院様御部屋出火ニ付、騎馬早打ニて熊本え罷出言上仕候。同十五年十二月御目付役被指除、式台御番被仰付、同十六年正月騎馬早打ニて宇土え御使者被仰付、宝永二年六月御作事奉行被仰付、正徳元年十二月御役料現米七石被為拝領、其比壱人役ニて相勤申候。同四年二月御奉行役被仰付、同五年十月宣紀公御光駕の節、御目見被仰付白銀弐枚被為拝領候。享保十一年六月為御加増五拾石被為拝領、同十二年閏正月御用人被仰付、同十三年十月豊之公武蔵流兵法御稽古被遊候付、御指南申上候様被仰付、九曜御紋付御上下被為拝領候。同十七年十月癰腫〔ようしゅ・腫れ物〕相煩候節、鶴田桑庵・野田玄悦両人を熊本より被召寄、後藤宇大夫をも被差添人参等被為拝領、段々御懇ニ被仰付候処、同十二月御役儀被差除隠居被仰付候。其後名を橋津卜川と改申候。延享二年二月寿之公御卒去被遊候節、為御遺物御硯の台被為拝領、今以所持仕候。寛延二年八月病死仕候》

*【豊田氏先祖附】 正脩

《亡父橋津彦兵衛[正脩]は、豊田又四郎子ニて、初名豊田助三郎と申候。豊之公御代享保八年十一月御中小姓被召出、御切米八石三人扶持被為拝領、同十五年八月別禄弐拾石御役料現米五石被為拝領、御小姓頭役被仰付、同十七年十二月父又四郎隠居被仰付、家督無相違御知行百五拾石被為拝領、御者頭列ニて御式台御番被仰付、元文二年二月名字橋津と改申候。同十月寿之公御部屋御小姓頭被仰付、同三年十一月宗孝公御光駕の節御目見被仰付候。右御光駕の以前浜御茶屋御腰懸出来ニ付支配被仰付、数日出精相勤候由ニて、従豊之公為御褒美金子百疋被為拝領、従寿之公於御前御小袖被為拝領候。同年十一月座配持懸ニて御作事奉行被仰付、同五年二月又々寿之公御附被仰付、同七月御作事奉行帰役被仰付、寛保二年四月御役儀被差除、御馬乗組被召加、同年七月上原儀兵衛組足軽松田弥之助殺害ニ付、御穿鑿奉行被仰付、右儀兵衛同役ニて数日相勤申候。寛延元年正月奉公人支配被仰付、宝暦元年三月御町奉行役被仰付、名を平左衛門、後彦兵衛と改申候》 |

このころのことだが、豊田高達の息子・正剛は、十五歳のとき長岡直之に召出され児小姓、十七歳のとき元服、中小姓組に配属された。翌年(元禄二年)閨正月、直之の側に召返され再度直之の近習になった。以後、直之の側に仕え、元禄五年(1692)直之が江戸で病死したときも側にいて、遺書を書くのを手伝うまでしていたのである。 『武公伝』によれば、長岡直之は寺尾孫之允門弟に数えられているから、若い頃、寺尾孫之允に学んだようである。また、直之は兵法書注解を書いたらしく、直之近習であった豊田正剛は、直之が書いた著書を写させてもらっている。 『武公伝』の記事では、豊田正剛は道家平蔵の門弟であったという。道家平蔵は寺尾求馬助の弟子である。先祖附によれば、道家平蔵は元禄四年(1691)家督相続して二百石、以後正徳二年(1712)病死するまで、諸役を勤めた。豊田正剛が道家平蔵に学んだとすれば、直之に召出された後の十代からであろう。この頃は、正剛は熊本に居たようだから、道家平蔵に学ぶことができたであろう。なお、道家平蔵の父・角左衛門は、武蔵に直接学んだ人であり、彼が言い伝えたという話が『武公伝』にいくつか収録されている。 直之の死後、正剛は寿之に仕えた。元禄七年(1694)三月、高達は病気で隠居して、二十三歳の正剛は家督知行百石を相続した。正剛は、御馬乗組に配属された。翌年、高達は病死した。その後正剛は諸役を勤め、作事奉行をしていたころ、宝永三年(1706)三十五歳の正剛に嫡男が生まれた。これが正脩である。 宝永四年(1707)正剛三十六歳のとき書いた「二天一流兵法書序鈔」という注釈書がある。正剛で興味深いのはその文才であり、武蔵流兵法伝書の研究者であったことだ。言い換えれば、正剛はもっとも早期の武蔵研究者であった。 あるいは、正剛に収集熱があり、『武公伝』によれば、豊田家に、五輪書序、武公奥書、寺尾孫之允ヘの相伝書、自誓書、あるいは武蔵の書画作品などがあるという。これらは、正剛の蒐集によるものであろう。 これまでの武蔵研究では、豊田正剛が『武公伝』のもとになる聞書を遺した、とは述べているが、それ以外のことは知らず書けずという有様であった。豊田正剛が遺したのは聞書だけだと思っていると、それは大きな間違いである。 豊田正剛は早期に現れた武蔵研究者であり、彼は自覚的に武蔵関連の文物を収集していた。言い換えれば、正剛の聞書は、武蔵に関する情報収集の一端であったと思われる。正剛は、筑前系武蔵伝記『丹治峯均筆記』の著者・立花峯均(1671〜1745)と同じ世代である。おそらくこの世代に、武蔵研究に向わせる共通の時代背景があったのである。 ただし、それだけではなく、武蔵死後半世紀もたった元禄の頃には、肥後の武蔵流兵法は師範役から遠ざけられて久しく、柳生流はじめ他流派に対し明らかに劣勢であった。そのような冬の時代に、豊田正剛のこうした仕事があったことは、ある意味で解るような気がするのである。 正徳二年(1712)春、正剛四十一歳のとき、小倉の商人で村屋勘八郎という者が八代に来て、正剛はこの者から興味深い話を聞いた。それは巌流島決闘の話で、それまで正剛が知っていた肥後の伝説とは違って、微に入り細に入る詳しい話であった。 正剛は晩年聞書をまとめるとき、それを収録した。これが後に『武公伝』に取込まれて一連の物語となり、さらにそれが改訂され『二天記』に収録されることによって、今日でさえ支配的な巌流島決闘伝説になったのである。 正徳四年(1714)、四十七歳の長岡寿之が隠居した。嫡子・豊之(1704〜71)が十一歳で家督相続。隠居の寿之はその後三十年以上も存命であった。享保八年(1723)正剛の嫡子・正脩は十八歳で、中小姓に召出され、切米八石三人扶持。正剛はすでに五十二歳。跡継息子の正脩も出仕するようになったのである。享保十一年(1726)正剛五十五歳の年、五十石を加増されて、都合知行百五十石になった。翌年正剛は御用人になり、これが正剛の奉公履歴の到達点である。 享保十三年(1728)正剛は五十七歳、主人の豊之が武蔵流兵法を稽古したいというので、豊田正剛は指南を命じられ、そのさい九曜御紋付御上下を拝領したという。「武蔵流兵法」と、ここにあるのが気になる人もあろう。肥後なら「二天一流」ではないかと。しかし、それは現代の先入見からする勘違いである。肥後でも武蔵の流儀は、一般には「武蔵流兵法」である。「二天一流」もしくは「二天流」というのは流派内部での呼称である。 先祖附に、豊田正剛が豊之に武蔵流兵法を教えたとあることから、正剛が豊之の師範役になったと錯覚する者があるが、それは誤りである。先祖附には正剛が師範役になったという記事はない。師範役は公的な役儀だから、それがあれば、師役を拝命した、役料はいくら、などと先祖附に記すものである。正剛のこのケースは、豊之に武蔵流を指南するという栄誉にあずかり、紋付上下を頂戴した、というにすぎない。 これは、継続的な師範役ではなく、豊田正剛が武蔵研究者であり、武蔵流兵法に詳しい正剛が、一種の文化伝承者として、若殿らにこれを教えたというのが実態であろう。 享保十七年(1732)正剛六十一歳、腫物を煩い隠居、号は卜川。これにより、嫡子・正脩二十七歳、父の家督知行百五十石を相続した。元文二年(1737)、苗字を橋津と改める。これは、正剛弟の正敬も橋津姓に変えているから、正脩家だけのことではない。おそらく、隠居卜川(正剛)の意向であろうが、このあたりの経緯は不明である。これ以後三十年ばかり、明和三年(1766)孫の景英が復姓するまで、豊田氏は橋津姓を名のることになる。「豊田氏三世」とはいうものの、その間の長期にわたって橋津姓であった。 正脩は家督相続後諸役を勤め、主家の隠居である冬山(寿之)の側勤めもしている。元文七年(1742)正脩三十五歳のこの年、作事奉行の正脩に次男が生まれた。長男がいたが病弱のため、次男がのちに嫡子となった。これが豊田景英である。 延享二年(1745)、隠居の冬山(寿之)が死去、享年七十八歳である。七十四歳の橋津卜川(正剛)は、冬山遺物として硯台を拝領。正剛は十五歳で直之に召出されて、翌年の貞享四年(1687)、正剛十六歳で直之嫡子・寿之の御部屋附となって以来、この主従は五十八年の長い関係であった。 寛延元年(1748)正脩は奉公人支配に任命される。その翌年、寛延二年(1749)、父の正剛が病死した。享年七十八歳。正脩が四十四歳のときである。のちに正脩は、父の遺品の本箱から、聞書を発掘した。それを読んで、武蔵伝記を書こうと思い立った。 宝暦五年(1755)正脩は五十歳。この年の二月の日付をもつ文書、すなわち、『二天記』冒頭所収の「凡例」がある。この文書について言うべきは上記の通りである。署名は「橋八水」とあり、これが橋津八水であり、その八水号の時期については疑義があるのも、既述のごとくである。 |

|

宝暦七年(1757)、八代に学校が設置された。これは、熊本城主の細川重賢が実施した、いわゆる宝暦の改革の一環であり、熊本にはすでに学校「時習館」が開設されていた。八代城を預かる長岡豊之は、重賢の政策をうけて、文学稽古所の「伝習堂」と兵法稽古所の「教衛場」を八代城内二ノ丸に設置した。 この学校開設のことは、従来の武蔵研究において注目されたことがない。ところが、『武公伝』とくに『二天記』という武蔵伝記が書かれるについては、この学校の存在は看過できない歴史的条件である。 というのも、学校という施設ができて、兵法諸流派はそこに教室を開くことになる。熊本の時習館開設当初の例で言えば、剣術流派だけも、柳生流・新陰流・四天流・寺見流・雲弘流など、居合では伯耆流・関口流もあり、武蔵流はその一つにすぎない。 それまで流派内部の言語であり伝説だったものが、公共の空間に持出されるとき、物語のスタイルが変わる。『二天記』は『武公伝』という材料があったから書けたのだが、明らかにスタイルの異なるこの二つのテクストの間には、学校という新しい社会装置の介在があったのである。制度としての学校の誕生が、『武公伝』『二天記』の間にあるということは、考慮されてしかるべきである。 正脩は、父正剛が拓いたコースをたどって諸役を歴任し、自身も順調に出世した。明和元年(1764)正脩は五十九歳、隠居して橋津八水と改める。家督を継いだのは二男の甚之允正通、つまり景英である。景英は二十五歳になっていた。 リタイア前の正脩の仕事は御家譜方、主家の歴史を書く仕事である。そして正脩は同時に武蔵流始祖の伝記を書いていたのである。 隠居した正脩は、老病を保養し、それでも折々は、教衛場での武蔵流兵法稽古の見締、つまり監督に出るようにと求められたという。リタイアしても、老後の仕事に、若い連中の兵法稽古の監督でもやってくれということである。これで、隠居の正脩が教衛場で教えたことが知れるが、それは師範役ということではない。武蔵流師範役は、前後の経緯からして、村上八郎右衛門であろう。 『武公伝』によれば正脩は、八代の長岡家臣・堤次兵衛永衛から、武蔵流の五法を相伝されたものらしい。また、寺尾孫之允の弟子を列挙するなかに、堤次兵衛の名があることから、堤次兵衛は寺尾孫之允から一流相伝をうけたということになる。正脩の世代では、寺尾孫之允門弟から相伝というのは、年齢が合わないようだが、堤次兵衛は九十一歳まで生きた長寿の人だったので、正脩が若い頃、堤次兵衛に学んだということは十分ありうるのである。 ところで問題は、正脩が、隠居後半年もたたぬ間に死んでしまったことである。正脩の隠居が明和元年(1764)五月、死去が同年十月である。享年七十八歳。もし八水が正脩の隠居号だとすれば、正脩が「橋津八水」を名のった期間は、隠居から死去までの半年ほどに限られることになる。そこで例の八水号問題が生じることになる。 さて、知行百五十石の家督を相続した景英は二十五歳、馬廻組に配属され、式台御番をつとめた。式台御番はどちらかというと役目を離れた閑職で、その後、景英は、武蔵流兵法稽古見締、つまり隠居した父八水(正脩)が委嘱された任務を自身も担うことになった。これは八代の教衛場で武蔵流兵法指南の助手をしたということである。 明和三年(1766)二十七歳の景英は、願い出て名を豊田専右衛門と改めた。豊田氏への復姓である。父正脩以来ここまで、ほぼ30年ほど橋津姓を名のってきたが、再び豊田姓に戻った。そして明和七年(1770)先祖附を書いて提出した。 その後、安永三年(1774)、三十五歳の景英は、二天一流の師範・村上八郎右衛門の代見を命じられ、稽古料として、毎年金子百疋を支給されるようになった。この金子百疋は、教衛場師範代としての役料である。つまり景英は、このときはじめて役料の付く師範代になった。 ここで景英は、「二天一流」と書いている。これはそれまでの「武蔵流」という呼称と異なる。この「二天一流」は村上八郎右衛門の流儀、すなわち八郎右衛門の父・村上平内正雄以下の村上派の呼称である。言い換えれば、このときまでに、景英は、師匠・村上八郎右衛門から一流相伝をうけていたものらしい。 安永五年(1776)、景英三十七歳の年、七月に村上八右衛門が死去した。『武公伝』に、村上八右衛門の命日法名が記録されているが、それは景英が書いたものである。そして、我々の推測では、この秋、景英は『武公伝』を改訂増補することを断念し、新たに別の武蔵伝記を書き下ろした。それは十一月に完成し『二天記』と名づけられた。 この書物は、『武公伝』とはスタイルが異なっている。たとえば、武蔵はもはや「武公」とは呼ばれない。「武公」は『丹治峯均筆記』の「武州」と同じく、流派内部の先師尊称である。『二天記』においてはじめて、武蔵は「武蔵」と呼ばれる。だが、これは小倉碑文の「武蔵」と同じではない。小倉碑文では、孝子が親のことを呼ぶ形式だから、身内からする呼称「武蔵」である。これに対し、『二天記』の「武蔵」は、我々が呼ぶところの「武蔵」と同じ地平にある。言い換えれば、景英は、ここではじめて「武蔵」と呼ぶスタンスを開発したのである。 景英は、八代の教衛場で、村上八右衛門の師範代を勤め、柳生流や新陰流ほか他の諸流派に交じって、村上派二天一流兵法を教えていた。そこでの講義の中で、武蔵を「武蔵」と呼ぶスタンスが生れた。このスタンスは、公衆に語る平面に立ったものであり、ニュートラルでオープンな地平に武蔵を措置するものである。 『武公伝』の物語の平面は、あくまでも武蔵流内部の閉じられた空間にある。景英は『武公伝』を改訂増補しているうちにその制約と限界に思い至り、ついに新たなスタイルをもつ『二天記』を書き下ろさざるをえなかった。これを要するに、『二天記』という書物は、学校で教えるという新たな状況のなかで生れたのである。 さて、その後、安永九年(1780)、四十一歳の豊田景英は、二天一流の師範役を命じられた。村上八右衛門の後任としては空白があるが、その間、師範代という役どころだったのだろう。公務は相変わらず式台御番で、兵法師範に精を出せという処遇であった。 当時、「宮本武蔵」はすでに演劇や読本で世間に有名になっており、それに対し『二天記』はいわば武蔵の「実像」を示そうとしたものである。この武蔵伝記を書き上げたことが、豊田景英の二天一流師範役任命にも作用するところがあったはずである。 豊田景英と同じ世代の二天一流村上派の人々には、村上平内正雄の孫の平内正則や、村上八郎右衛門の子の大右衛門がいて、熊本の学校・時習館で兵法師範をしていた。また、村上八郎右衛門の弟子には野田一渓がいて、これから野田派が派生する。しかし、八代の豊田景英の伝系の跡は明らかではない。その代りに、豊田景英は『二天記』という書物を遺し、後世の武蔵像に大きな影響をもたらしたのである。 |

教衛場と伝習堂の位置 八代城二ノ丸

*【豊田氏先祖附】 正脩

《寛延元年正月奉公人支配被仰付、宝暦元年三月御町奉行役被仰付、名を平左衛門、後彦兵衛と改申候。同四年十一月当太守様御光駕の節御目見被仰付、同九年六月御役儀御断申上候処、願の通被仰付、御者頭列ニて御式台御番被仰付、同年十一月御家譜調方被仰付、同十一年八月御家譜方退役被仰付、明和元年五月隠居奉願候処、願の通被仰付、此間御役儀品々被仰付候処、出精相勤被遊御満足候旨ニて御紋付御帷子被為拝領、老病保養仕、折々教衛場武蔵流兵法稽古見締ニ罷出候様被仰渡、名を八水と改、同年十月病死仕候》

*【豊田氏先祖附】 景英

《私〔豊田専右衛門〕儀、橋津彦兵衛二男ニて御座候。兄病身御座候付、先年私を彦兵衛家督奉願候。弟橋津千九郎儀は、宝暦十三年八月豊之公御側御中小姓被召出、明和元年八月高野源之進末期養子ニ仕候。私儀同年五月父彦兵衛家督無相違被為拝領、御馬廻組被召加、御式台御番被仰付、其後武蔵流兵法稽古見締をも被仰付、其比は橋津甚之允と申候処、同三年十二月奉願豊田専右衛門と改申候。同四年四月御近習被仰付、同年八月永御蔵御目付被仰付、同六年十二月御式台御番被仰付、武蔵流兵法出精仕候様被仰渡候》 《私儀、御馬廻組ニて御式台御番相勤居申候処、安永元年正月御台所頭被仰付候、同二年九月御台所頭御断奉願候処被差免、御式台御番被仰候。同三年四月二天一流の師範村上八郎右衛門代見ニ被仰付、同年十二月為稽古料毎歳金子百疋被為拝領候。同四年九月奉願名を守衛と改申候、同九年五月二天一流の師役被仰付、御式台御番相勤居申候》(天明元年提出、豊田守衛名)

*【村上派系統図】

○新免武蔵玄信―寺尾求馬助信行┐ ┌──────────────┘ └新免弁助信盛―村上平内正雄┐ ┌─────────────┘ ├村上平内正勝―村上平内正則 │ └八郎右衛門正之┬村上大右衛門 │ └野田一渓種信 |

|

以上、『武公伝』を生み出した豊田家の人々や背景状況などについて概略を述べた。ほとんどの読者にとって、これら一連の事柄は未知の情報であろうと思う。それも当然で、豊田家三代については従来まことに貧困な情報しかなく、我々のこの武蔵研究プロジェクトではじめて明らかにされたという経緯がある。 かくしてその背景や状況の概略が示されたので、『武公伝』を読む準備ができたものと思う。『武公伝』という伝記資料については、十八世紀中後期という時代性もさりながら、その記述環境のローカリティを看過できない。つまり、『武公伝』を読むにあたっては、それが九州肥後で書かれたこと、もっと特定して云えば、それが熊本ではなく八代で書かれたという、その地域特性を念頭におくべきである。 『武公伝』のテクストに関していえば、その原本は存在せず、参照しえたのは牧堂文庫旧蔵の二巻本の写本のみである(現在は熊本県立図書館蔵)。これは田村秀之による文政二年(1819)の書写であり、また、不完全な写本であるらしく諸処に問題が残るものである。 ただし、現段階では、散佚をまぬがれた唯一の現存写本である。この点で、世間にそれこそ無数にある『二天記』写本とは異なる。その意味で、この肥後系武蔵伝記として、他にはない史料的価値をもつ。少なくとも、これを厳密に読むことによって、肥後系伝記の形成過程を垣間見ることも可能となるのである。 ここでは、当該テクストに現代語訳を付し、また評註を加え、読解研究の現段階を提示しておく。また、目次においては、『武公伝』の記事項目を一覧できるようにして、それぞれの項目に直接アクセスできるようにした。さらに、『武公伝』とはべつに、豊田氏先祖附を資料として掲載し、読者の便宜をはかるために、同じく現代語訳と評註を付したので、読者の参考とされたい。 |