|

�{�{�����@�T�C�g�� Real and/or Virtual Sites Guide |

|

�@�K���S�{�{���@ �@�ԏ����@ �@����鉺�@ �� �@�ēc���@ �@���Ώ鉺�@ �@�������@ �@��B�{�{���@�@ �@�T�C�g�� �ڎ��@

| ���n�O��K�C�h | �P�@�H�@��@���@1 �@�i���Ɍ��P�H�s�j | �@Back�@ �@Next�@ |

�����W�n�ƕP�H  �w�O��ʂ�ƕP�H��  �P�H��V��t �ʖ��u�����v�Ƃ����� |

�@�d�B�P�H�ł���B���}�����Ă��킩��悤�ɁA���낢��ȈӖ��Ŕd�B�̋{�{�����W�n�T�K�̒��S�ƂȂ�ꏊ�ł���B����䂦�A�����K�C�h�u�b�N�ɂ́A�L���ȕP�H����͂��߁A���������Ƃ����X�|�b�g���Љ��Ă���B �@�Ƃ��낪�A���������g�앐�����̂��肫����̕����X�|�b�g�ł͂Ȃ��A�P�H�ɂ����ƃf�B�[�v�ȃX�|�b�g�͂Ȃ��̂��A�Ƃ����₢�������}�j�A����܂��N����̂ł���B�����ŁA�]�V�Ȃ����āA���́u�P�H�鉺�v�̃y�[�W�₷�邱�ƂɂȂ����̂ł���B �@�P�H��̂���P�H�́A��ォ�琼�֖�Skm�A�ߐ��͏鉺�����`������A�d�B�̒��S�ƂȂ������ł���B �@������킸�ƒm�ꂽ�P�H��������B���JR�P�H�w����k�ֈ�km���炸������A�w�O�̑�ʂ������čs���悢�B �@�Ԃɂ̂��čs���l�����Ȃ�A�P�H�ߕӂ܂ōs���A�P�H��͂�����Ƃ����ē������H�ɂ₽�炠�邩��A����𗊂�ɍs����B�J�[�i�r������A�ނ��Ȃ��B���ԏ�͏�̑O�ɂ��Ȃ�傫�Ȓ��ԏꂪ���邩��A�����֎Ԃ�u���āA�x�[�̑��傩�����B �@�P�H��͓��{�̏�s���z�̑�\�ł���A�����E������Y�ł���B�ǂ��ł��Љ�Ă��邩��A���̃T�C�g�ł͏ȗ������Ă��炨���B�@�@Link�@ �@�����O�̂��ߒ��ӂ��Ă����A�P�H��œ��ꌔ���Ƃ����Ă��u�D�É��v�Ƃ����뉀���w�ƃZ�b�g�ɂȂ��Ă���B���̒뉀�͍L���ꖜ�قǂ���A���h�Ȃ��̂����A���������l�N�̐V���뉀�A�y�؉������������̎s���̂���́u��i�v�ł���A�{���̕P�H��Ƃ͊W�Ȃ��Ǝv���Ă悢�B������A�P�H�邾���������l�͕S�~�������ꌔ�����ƁB �@���Ȃ݂ɉ]���A�n���P�H�̐l�����́A���ł��P�H��̂��Ƃ��u���v�ƌĂԁB�]�ˎ���ː����̌Ăѕ����܂������Ă���̂ł���B���������āA�d�B�P�H�ŁA�u�P�H��́c�v�Ȃǂƌ��̂́A���O���ł���B�u���́c�v�Ɖ]���̂��������B �@�P�H��͂ق�Ƃ��ɋ���ȏ�s�ł���B����ȋ�������̂͒r�c�P���B�փ����̉��܂ŁA�d���E���O�E�W�H�E�����ȂǏ����v��\�����āA�u�������R�v�ƌ���ꂽ�B �@����̗��R�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��A�L�b�G���̑���ւ̑R����Ƃ����헪�I�Ӗ��Â����������B�P�H��͒z��ɂ͎��Ԃ����������B�����̎O�\��̍��܂ŁA�܂����X�z�钆���������낤�B���݂̓V��̎p���o������̂͌c���\�l�N�i1609�j�A��̑S�e����������̂͌��a�l�N�i1618�j���B �@�ł��邩�炵�āA�f���s�u�ȂǂŁA�Ⴋ�������P�H����ő���a���ɂ��������V�[���A�P�H��V��t�̎��ʂ��w�i�Ƀf���Ƃ���̂́A����l���܂������Ă���킯���B�܂�A���̑s��ȕP�H��̓V��͂܂����݂��Ă��Ȃ����炾�B �@����ɂ��Ă��A����Ӗ��ł́A�P�H��ƕ����͎��Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���҂Ƃ��ɁA������E�l�̎��オ�߂���������A�܂莩�g�����p���ɉ������i�K�ŁA����I�ɏo�������V���{���b�N�ȌR���I���݂�����ł���B���A���Ȗ\�͂͂��łɏ��ł��A���w�����ꂽ�\�͂Ƃ��Ă������݂��Ȃ�����ł���B |

�P�H��@�V��t���� |

�r�c�P���� |

�P�H��S�̖͌^ |

|

�@�P�H��̓V��t�́A���͂̃V���{���b�N�ȑ��`���ł����āA�ӂ���͗�������҂��Ȃ������ł������B�����ŁA���̓V��t���߂����Ă��낢��`�����������邱�ƂƂȂ�B �@���͂��̕P�H������݂����r�c�P���Ɋւ�����̂ł���B���Ƃ��A�����W�R�u�d�z����v�i���N���j���u�����S����v����̎悵���Ƃ����u���l�A�P�H������̎��v�ɁA���������b������\�\�B |

�P�H��V��t�@��i |

�@�P���������̂�Â�ɁA�ƒ��̎҂��W�߁A�u���̏��5�d�ځA�ŏ�K�ɁA��Ȗ�ȉ��Ƃ���B����ł��悢�A���Ă���҂͂Ȃ����v�ƌ����B�Ƃ��낪�A�����������҂��Ȃ��B����ƁA�\���ɂȂ�᎘���A�u�������ĎQ��܂��傤�v�ƌ����B�P���́A�u�ł́A���邵���������Ă�낤�v�ƒ����������B����͘b�̕����ŁA�������Ɍ���������̘̒X�C�ɓ_���ė����A�Ƃ����Ӗ��ł���B���ꂪ�u���邵�v�A�؋��ƂȂ�B �@�������āA���̎᎘���V��t�֓o��B

�s���̂��ނ炢�A���₤����������A�V��ɂ�����Č���A�Ƃ��̂���\�����Ȃ鏗�炤�A�\��ЂƂւ������A���Ƃڂ��A������l��ӂ��A���̂��ނ炢�����āA�u�Ȃ���n�ȂɂƂĂ��T�ւ����邼�v�ƁT�Ћ��Ӂt

�@���̏��_�A�N�̂���\�����̏����A�\��P�𒅂č����Ă������Ƃ����̂��A���łɉ����ł���B�ޏ������Ă����̂ł���B�u���܂��́A�ǂ����Ă����֗����́v�Ƃ̖₢�B�@�᎘�͂܂�ŕ|�����̒m�炸�̈����̂悤�ŁA�u���͎�l�̋��ŁA�����܂œo���Ă��܂����B���̉�����ɓ����Ă��������v�Ɨ��ށB����Ə��́A�u�喽�Ƃ���A�����Ă����悤�v�ƁA���Ă��ꂽ�̂ł���B �@���̏��������́A���������C�m�Z���g�Ȏ᎘������A��Q���������������̂ł���B�᎘�͂��ꂵ���v���ċA�邪�A�O�d�ڂ܂ŗ���ƁA���̉��������B �@����ł͉��̂�������܂Ȃ��̂ŁA�᎘�͂܂���K�ɓo���āA���ɂ��̂B�u�ǂ����Ă������Ȃ��悤�ɉ��Ƃ����Ă��������v�Ƃ����ƁA���͘X�C�����ւ��A���Ă��ꂽ�B���̂����A�u�ʂ̂��邵�i�؋��j�ɂ��Ȃ����v�ƁA��̋��̈���������Ă��ꂽ�̂ł���B���̋�������̕����ł���B �@�᎘�͂�낱��ŋA��B �@�P���̂Ƃ���֖߂��āA�̉�����������ƁA�P���͕s�v�c�Ɏv���āA���Ă����ŁA���̉������Ă݂悤�Ƃ���B�Ƃ��낪�A���̗�͂ǂ����Ă������Ȃ��B������Ɏ᎘�������ƁA�����������̂ł���B�᎘�͏��_�̊i�ʂ̉�����ւ��Ă���킯���B �@�����ŋP���́A��̕����ɉ����āA�u���ɕs�v�c�͂Ȃ����v�Ɩ₤�B�᎘�͏��ɂ�������������o���B�P�����������ɂƂ��Č���ƁA��������C�ɓ���Ă��������ł���B�s�v�c�Ɏv���āA��C���J���Č���ƁA��Γ�����Ă������̂ɁA����Ȃ��̂ł���B�����炭����ɋ��������炵���A�P���͂��̕s�v�c���m�F�������Ȃ��āu�����s���Č��悤�v�ƌ����o�����B |

|

�@�����܂ł��b�̑O���ł���B�܂�A�P���͎᎘�̍s�������ꂩ�甽������B

�s���Ă�����P���u�����ɍs�Č���v�ƂāA���U��l�V��ɂ�����ʃw�o�A�Ƃ����т���ɂāA�Ȃɕ������ւ��B���炭����āA�����̍���������t

�@�P�����V��ɓo��ƁA�ꂢ�̓������ŁA��������Ȃ��B�����͂��Ȃ������̂ł���B���炭���āA���̑���Ɏp�����킵���̂��A�u�����̍����v�A�Ӗڂ̔��i�@�t�A�����炭�䉾�O�̈�l�ł��낤�B�@�u�ǂ����ė����v�Ƃ��̍����ɋP�����₤�ƁA�u��l�ł����т����Ǝv���܂��āA����Ă܂���܂����v�Ɠ����A�u�Ղ̒ܙ��̊W���Ƃ�Ȃ��̂ł��v�ƌ����B�����͋P���Ԃ߂̂��߂Ɉ�Ȍ�낤�Ƃ������A�̐t�̋Ղ̒܂���ꂽ���̊W�����Ȃ��A�Ƃ�����ʂł���B �@�P���́u������悱���B���ꂪ�J���Ă�낤�v�ƁA����͐e�ł���B

�s�u����ւ悱���A�����ĂƂ点��v�ƂāA�܂�����ɂƂ�ꂯ��A��ɂƂ���Ă͂Ȃꂸ�A�u����������A������ꂯ��v�ƂāA���ɂĂӂ݂���Ƃ����ւA�����Ƃ������B���Ă��̍����́A���̂������قǂȂ�S�_�ƂȂ��A�u���͂��̂���̎�Ȃ�A�������낻���ɂ��Ă��Ƃ܂���o�A���U�����������낳��v�Ƃ��Ђ���A�P�����܂��܂�������ꂯ���ցA�܂͂����͂Ȃ�A�قǂȂ���������ɂ���B�V��̌d�߂��Ƃ����͂ꂵ���A�����̌���̊ԂɂėL���Ɩ�t

�@�������āA���́u�ܙ��v�������Ƃ��Ă̋ʎ蔠�ɂ��炸�A�܂����������̐g�̂̈ꕔ�A����������A�u�W�F�N�g�Ȑg�̂̈ꕔ�A���@�M�i�Ƃ��ċP���ɂƂ�߂��̂ł���B�@���̏u�ԁA���̍����͐g�̂�����������S�_�̎p�����킵�A�u����͂��̏�̎�ł���v�Ɛ錾����B���̐錾�̑���́A�P�H������݂������E�r�c�P���Ȃ̂ł���B���̋S�_�͂܂������n��_�A�u�����a���ɂ��đ��Ȃ��Ȃ�A���������A�g�̂������ĎE���Ă��v�Ƃ̂��܂��̂ł���B �@���������P���́u���܂��܂�������v�A���낢��ɍ~�Q�̌��t���q�ׂĎ͂��Ă��炤�B����ƁA�i�S�_�͎p�������j�葫�ɂƂ�߂����ܙ�������A�قǂȂ��邪�������\�\�Ǝv���ƁA�P���́A�V��ŏ�K�ɂ����͂��Ȃ̂ɁA�����̌���̊Ԃɍ����Ă����B �@����͈ȏ�ł���B����̔����\�����炷��A�᎘�ƋP���̔����ƍ��ق͌����ł��邵�A���_�ƋS�_�̊Ԃɍ����Ƃ�����O�����ݒ肳��Ă���B���E���Ƃ������^���ƒܙ��̋@�\�̑Η��\�������炩�ł���B �@������A�����u�d�z����v�ɂ���P���̕P�H����߂���d��杁i���O�A�r�c�P���ς̎��j�������[�����A������́A�P���̕a�������̂��߉b�R�̈�苗����Ăꂽ���A�P�H��̒n��_���o�����āA������苗����R��E���Ă��܂��A�Ƃ����V���v���Șb�ł���B �@�����������b�́A�O���̎x�z�҂ɑ���n��_�̈З͂Ƒ�������邪�A����͌����܂ł��Ȃ��A��x�z�҂Ƃ��Ă̗̖��̊Ԃɔ����������b�ŁA���b���x���ł́u�t�P�v���������Ƃ������Ƃł���B �@�r�c���͔d���Ō\���]�����A����ɂ͔[�܂炸�A�G�g���n��������ɓ��葝���āA�\���Ε���ςݏグ���B�P���̎���܂ł́A�喼�͗̍��x�z������ɂł����B�������P���̌��n�Ŕd�B�̑��X�͓��łƂȂ����B���ꂪ�P���́u�ŏo���v�ŁA�P�H�錚�ݎ����ƂȂ����̂ł���B �@�P���̍��͉ߍ��ŕ��ق܂ʼnېł����Ƃ����b������B�P�H��̐Ί_�ɂ͕��Ί��̗ނ܂ŋl�ߍ��܂�Ă���B�������ďZ���̉��l���A���������P�H��V���M��_�`���̔��������Ƃ͌����悤���A��������A���̓`�����㐢�܂��܂��ψِi������Ƃ��������A����͂Ƃ��ɒr�c���Ɍ��������Ƃł͂Ȃ������ł���B �@�P�H��V���M��_�`���́A�{���̏��Ƃ͂��ꂩ���˂Ɏw�����Ă���B����͊O���̗̎�ł͂Ȃ��A���_�Ɖ������n��_�A����䂦�s��ȕP�H��V��t�̈Ӗ��́A�x�z�҂̐������͂̃V���{������A�y�����h���Ă�܂ʒn��_���ւ��J��_�̎ЂւƊ����D�ق���Ă��܂��킯�ł���B |

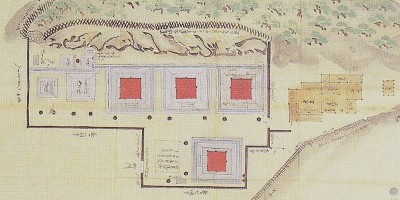

�P�H��V���k�f�ʐ} �ؑ��d���w  �P�H��V��f�ʐ} �i�O��5�K���E����7�K���j

*�y�d�z����z

�s�r�c�O���q��a�A���Â�Ђ��łɑ厖�ɂ���Ԏ��A��R��肠���������₤���A�V��ɂĂ��낢��̂��Ƃ��A��������Ȃ���T�Ƃ��A�����߂̖锼�̂���A�Ƃ�������Ȃ鏗�A���������₤�����āA�˂�̂��ʂ������A�������ɂނ��āA�u���ƂĂ��₤�ɂ��������ӂ��A�ƂĂ����Ȃ�ʎ��Ȃ�A�͂₭��ߋ��ցv�Ƃ��ӂāA�얀�̂���ւ�����A���������ɂ�~�āA�������A���������Ƃ�肽�Ƃ��m�ɂāA�u�Ȃɕ��Ȃ�Ώ��l�̂������ɂāA���ꂪ���ɂނ��Ă��Ƃ����킷�v�ƁA���낢�����ǂ�������ρA���̎����̏��A�ɂ킩������������̋S�_�ƂȂ�Ă݂�����A������肻�Ȃ錕���ʂ����āA���łɂ���Ƃ����w�o�A���̋S�_���Ђ���n�A�u���n�����ɂ�����Ȃ�����Ȃ�v�ƂāA�������������낵�A���������₤�ɂ������ӂƖ�B�r�c�̉Ƃ̎������A�����莘�t�i���O�A�r�c�P���ς̎��j |

|

�@�ł͂����łЂƂA�P�H��̋{�{�����`���Ƃ���Ă�����̂��B����͗d���ގU�̘b�ŁA���łɂ��������@�[�W���������邪�A���������͈ȉ��̂悤�̂Ȃ��̂ł���\�\�B �s�؉��ƒ肪���ł���������̂��ƁA�P�H�ɗ���������{�{�����́A���O���B���đ��y��������Ă����B���̍��A��ɗd�����o��Ƃ����\���L�܂��Ă����A���������C�Ŗ�̏o�Ԃ��߂Ă������Ƃ��ƘV�̎��ɓ���A���������|�҂ł��邱�Ƃ��m��ꂽ�B �@�؉��Ƃ̋q���ɂƂ肽�Ă�ꂽ�����ɁA�d���ގ��̖����������B�����������A���ЂƂ������ēV��t�ɓo��A�O�K�̊K�i�ɂ��������������A�����܂������������~��A�n�k�̂悤�ȉ��ƐU�����������B���������̑����Ɏ��������ƁA�ӂ�͂܂����̐Â����ɖ߂����B�l�K�ł��܂��������Ƃ����������A�\�킸�V���o��A�������܂ŔԂ����Ă����Ƃ���A�������P������u�䂱���͓���̎��_�A�Y�����_�Ȃ�B���̕������悢�Q�肵���߁A�d���͋���đގU������B����ĖJ���ɂ��̕���炷�v�ƌ����Ďp���������B�����̑O�ɂ͔��̔��ɓ��������`�O�̖������c����Ă����Ƃ����t �@���̘b�́A�P�H��̈ē��T�C�g�Ȃ�A���������f�ڂ��Ă�����̂ŁA������݂�ƁA���������b���P�̂Łu�`���v�Ƃ��Ă������Ƃ������ƂɂȂ�B �@����������́u�`���v�Ƃ��������A�ق�Ƃ��́A�����̎��^�����w�{�{�����x�i����p�E���k�E�����\�Z�N�j��A��������~���ɂ����u�k�̒��̘b�Ȃ̂ł���B�\�㐢�I�����̋��a�N�Ԋ��s�́w㉖{�p�E�L�x�i�{�T�C�g�����юQ�Ɓj�́A�������Â��A�܂����^�ɂȂ������̂����A�������Șb�͂܂��o�Ă��Ȃ��B�����҂��Ђ˂�o�����n��l�^���u�`���v���Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��Ă͂����Ȃ��B����͍L��S���҂ɒ��ӂ��Ă����������Ƃł���B �@����ǂ��A�Y���_����荞���������^������u�k���ߑ�̑n��ł���Ƃ��Ă��A���ꂾ����ے肷�ׂ����Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�u�g�앐���v�ȑO�́A����u�v���g�앐���v�̎p��m���Ă������Ƃ́A�ނ��땐���}�j�A�ɂƂ��Ă����炭�����[�����Ƃł��낤�B�Ƃ��ɂ��ꂪ�A�P�H�邠�邢�͂��̏鉺��ɂ��Ă���ȏ�́A�����ō̂�グ��������Ȃ��͂��ł���B |

*�y㉖{�p�E�L�z

����~��k�Ђ炪�E�����l��A�\���B�����ɋ��a3�N�i1803�j�̓��t����B�V���N�ԁA���X�؊ޗ����P�H�ɗ��āA���E�����k���̂����l����i���f���͖؉��ƒ�j�Ɉ������߂��A���p�t�͖��ƂȂ�B�P�H�鉺�ɗ�������g�����Y�E�q�傪�ޗ��ƃg���u���A�g���͊ޗ���ł��������B���̋��J�����ޗ��́A�P�H�������A�}�O�����鉺�ŁA�g�����œ����ɂ��ĎE���B���āA�g���̎��q���{�{���O�l�A���̋{�{���E�q��̗{�q�ɂȂ��Ă������A�����̓G�����ɏo��c�Ƃ����ݒ�B�{�T�C�g�����тőS��������œǂ߂�B���@ �@㉖{�p�E�L�@ |

|

�@���āA�u�k�̋{�{�����A�ǂ̃��@�[�W�����ł��悢�̂����A�g�앐���̒��O�A���邢�͓������ɉ��ڂƂ��Ă��������́A���Ƃ����ɓ��˒����@�[�W�����i�w�u�k�S�W�x��܊��@���a�l�N�j�Ȃǂ��������낤���B �@���̘b�ɂ��A�d�B�ԏ����o�g�̋g�����Y���q���A�������R��O�����Ŗ������錕�q�Ə������Ė��s�A����ւ̏̍����������B���ƂȂ��������悤�Șb�ł���B�Ƃ�������ւ��g�����ł���Ƃ���ȂǁA�Ȃ��Ȃ�����������Ă���B �@����ŁA�g������ցA�������{���ł�Ŗї��Ƃ֎d�����āA���p��������B���q����l�����āA��j�����V���A�̂��̋{�{�����ł���B�ǂ����ċg�����{�{�ɂȂ������Ƃ����ƁA���V���͕��̋��F�E�{�{�����q��̗{�q�ɂȂ�������ł���B�Ƃ���ǂ����ŕ������悤�Șb�ł���B �@�{�{�����q��͉��������̉Ɨ��ŁA���Z�ł��邩��A���N�����i���V���j�͔��֘A��čs����A�����ŏC�s���ē����q�Ƃ��Ė���������B �@�Ƃ��낪�A���̊ԂɁA�����g������ւ͍��X�؊ݖ��ɈÎE����Ă��܂��̂ł���B���X�؊ݖ�������ւ��E�����Ƃ����ݒ�Ɏ���Ђ˂��Ă��܂킸�ɁA�܂��b�����B �@����ւ��ݖ��ɎE���ꂽ�͓̂S�C�ɂ��œ����ł���B�ǂ����Ă��ݖ��͖���ւ��E�����������B�Ƃ����̂��A�b�͈ȑO�ɑk�邪�A���X�؊ݖ��͕P�H��储�����̌��p�w���ł������B�ї��Ɏd�����ɂ�������ւ͗L�n����̓����̋A��ɁA�̋��P�H�֗������A�����ł���o�܂������āA���X�؊ݖ��Ƒΐ킵�đł��������Ă��܂��B�����ŁA��������ݖ��́A���ҏC�s�֏o��Ƃ����Ĕ��܂ōs���āA����ւ��œ����ɂ����̂ł���B �@�Ƃ����킯�ŁA�b�͈����߂��āA�{�{�����͐e�̋w�Ƃ��č��X�؊ݖ���T�������Ƃ����̂��A���̘b�̍��i�Ȃ̂ł���B |

�P�H��V��t�@�Y����_ |

�@�Ƃ��낪�A���̋{�{�������A�e�̋w��T�����߂ɕP�H�֗��āA���y��������Ƃ����A����܂��Ƃ�ł��Ȃ��b�ɂȂ�B�ǂ����đ��y������A�Ƃ����ƁA���X�؊ݖ������ҏC�s����P�H�A���Ă���܂ő҂��Ă��悤�A���̂��߂Ɏ����̐��̂��āA���y�ɐg������Ƃ����킯�ł���B���łɕ����͓��̌��q�Ƃ��ėL���Ȃ̂ł��������B �@����ŕ����́A�V��t�̌�Ԃ��߂鑫�y�g�ɓ������B�V��t�͏G�g�����������̂ŁA���l���������点�Ȃ��Ȃ����߂Ɍ�����Ԃ�����킯�ł���B�Ƃ��낪���̐���ɂ͋C���̈����\�������āA���y�ǂ��͋���ēV��t�̌�Ԃ��߂�����Ȃ��B���������������͕|���炸�A�V��t�́u�h���v�����Ă���B �@�����������Ă��邤���ɁA�g������������̐��̂͂����Ƀo���Ă��܂��B�������u�k�́A�ʓ|�ȋؗ��Ăɂ͂��Ȃ��Ƃ������_�ł���B��ʂɌf�ڂ���Ă����P�H��d���ގU�̘b�́A����Ƃ�������͂��܂�̂ł���B �@�P�H��V��t�ɗd�����o��Ƃ����̂ŁA�؉��ƉƐb�̗E�҂���l�ގ��ɏo�����A�ǂ�����s������đ���ɂȂ�Ȃ��B�����ŁA�����ɗd���ގ��̖�������Ă���B �@�������V��t��o��B����ƁA�Ή���U���ȂNj��|�̕s�v�c��������B�����͂���ɋ\���ꂸ�A���܂킸�ŏ�K�܂œo��B�Y�����_���K������B�������ق͐����Ȃ��B�����ŁA�����͖閾���܂Ŗ��邱�Ƃɂ����B���炭�E�g�E�g�Ƃ��āA����ƁA�o���B |

|

���u�p�Y�A�ڊo�߂�B�p�Y�ڊo�߂�v �@�Ƃ������]�����Ƃ����B�n�b�ƐS�Â��ĕ���������J���Č���ƁA���R�ƑO���ꂽ��́A�\��P�ɔ�̌сA�ڂ��ڂ����ɔ����ρA��Ȃ������������֒�������A��̒��₩�Ȃ�[�̂�����w����J������A������Y���т₩�Ȃ�����B ���u���Ă��������A��������ȁv �ƖT��ɒu�������@�̈꓁�����A���֎���|��������Ƃ������A�g��Ⴢ���o���ē������Ɣ\�킸�B ���u�����ɉp�Y�A�䂱���͓��V��̎��_���J����Y���k�������ׁl�Ȃ�B�ߍ����V��֑�Ȃ鈫�����܂����Ȃ��A�a���l�̏o�����ւ����邽�߂܂��܂������Ȃ��A�䂪�͂����Ă͂����ގU���ނ邱�Ɣ\�͂��B�p�Y����֎Q�肽��ɂ��A�ő����̈������ގU�Ȃ���B���̓��͂��̖J���Ƃ��ē��֎�点��B����ɐl�Ɍ����邱�ƂȂ���v �@�������Ǝv���ΕP�̎p�͑~���������Ƃ��ɑ�����܂����B�����搶�A�z�b�ƈꑧ�f���Ă݂�ƁA����Ȃ��h�k�Ȃl�̈ꖲ�A�g�̂т�����芾���Ă���܂��B�l�ӂ̗l�q�����ƁA�O�ɔ��̔�������B |

|

�@���́u�p�Y�A�ڊo�߂�B�p�Y�ڊo�߂�v�Ƃ������������[���B�܂��ɁA�ڊo�߂�Ɛ_�̌Ă�鐺�ł���B���サ���ߑ㏬���ł͏o�Ă��Ȃ����t�ł���B �@�Ƃ���ŁA�Y���_�̃v���[���g�A���̔��ɓ����Ă����̂́A���`�O�k�����̂悵�Ђ�l�̒Z���ł���B �@���`�O�k�]�`�O�Ƃ��l�͊��q���㖖�̓��H�A�z�������q�i���E�x�R�����Îs�j�̏Z�l�B���B�ܘY�������@�Ɏt�������Ƃ���A�V���O��Ƃ��Ĉ��c���g���A�ܘY���@�A���`�O�Ƌ������邻�̈�҂ł���B���̓`���ŋ��`�O�̖����o�Ă���̂́A���ꂪ����ł��m���Ă���قǂ̖����Ƃ����ȊO�̈Ӗ��ł͂Ȃ��B �@�̂���u���Ɖ������͌������Ƃ��Ȃ��v�ƌ�����قǍݖ��i�͊F���ł���B�{����Ƃɂ��ɂߕ��̍앗�ŁA���ɂ͖{����Ƃ��`�O�炵���p�Ɍ��������`�O�Ɂu�o���v���������̂�����Ƃ̂��ƁB�v����ɁA�u���Ɖ����͌������Ƃ��Ȃ��v�Ƃ����ی��̕��������̕����d��杂ɂ���A�Ƃ����قǂ̂��Ƃ͒m���Ă����Ă悢�̂ł���B �@���āA���`�O�����_�����������͂悢���A���̂��߂������͐ޓ��̋^�������������A�Ƃ����V�̓W�J������B�������V��t�ɓo������ɁA���̖������钆�������������ł���B���҂������ɈႢ�Ȃ��Ƒ{�����Ă���ƁA�Ă̒�A�����������Ă�������A�u���͂���͂��̖�Y���_�����������v�Ɛ\���J�������Ă��N���M���Ȃ��B�������ĕ����́A�����ۗ��̂܂܁A�ƘV�J�X��ɗa���̐g�ƂȂ�A��֏�ԁB����ł��A���������Ȃ��A����������Ԃ̂܂܁A�e�̋w�̍��X�؊ݖ����A���Ă���̂�҂��Ƃɂ����B �@�₪�Đ��N�����āA���̂������X�؊ݖ����߂��Ă���B�������ĕ����́A����Ŋݖ��Ƒΐ킳�����邱�ƂɂȂ����B�܂�u�k�{�{�����ł́A�����Ɗݖ��̌����́A�֖�C���̊ޗ����ł͂Ȃ��A���ƁA�܂��P�H�ōs����̂ł���B�ޗ����ȑO�ɕ����Ɗݖ��͑ΐ킵�Ă����\�\����͂��Ȃ�}�j�A�b�N�Șb��ł��낤�B �@���̌��F�����́A�����ɖ������݂̌��^�������āA�����������s�m��A�����Ŋݖ��Ƒΐ킳���āA������Ύ��ɁA�����Ă��Ǖ��A�Ƃ������������Ƃ����Y�Ȃ̂ł���B����͌Ñ�̍ٔ��Ɏ��Ă���B�������A�����Ȃ��Ă��A�����͂ǂ������킯���A���X�؊ݖ����e�̋w���ƌ���Ȃ��̂ł���B �@�u�k�̍��X�؊ݖ��͈��l�Ƃ����ݒ�Ȃ̂ŁA�ݖ��͍������u����B�܂�A��R���̐U����Ƃ����A��������яo�镐����g���B�d���ݏ�ł��邱�Ƃ�閧�ɂ��Ďg���Ƃ����ڋ��Ȏ�ł���B�Ȃ��Ȃ�ݖ��͈��҂�����B �@���҂̑ΐ�́A�ł����������̌��ʁA�U���̕����������̓��������߂��B�Ƃ��낪�A���ꂪ�f�����Č����̊�ɂ������Ȃ��B�����̔����Ɍ������B�ݖ��A�u�����������v�B �@�F�͐U���ɋC�Â����A�ƂȂ�ƁA�ݖ����������Ƃ݂��B�����͂����ڋ��Ȃ�ƍR�c���āA�͂��߂āu�e�̋w�v�Ƃ܂Ō����Ĕ�������B���A����܂��������ĊF�̎��ɂ��������Ȃ��B����ǂ��납�A�������������ɕ������T�S�ɋy�ԂƂ݂āA�a�l�̖؉��ዷ��́A�������������ƍ��߂����B�Ƃ�ł��Ȃ��W�J�ł���B �@�����ŕ����͕�͂̉Ɛb�������a���āA���̏���o���A��̍��֔�э��ށB�Ƃ���ŁA����͍u�k�̂��ƁA�܂��ɂ��傤�ǂ悢�Ƃ��A���̏�ɁA�����̖����������ԉƘV�E�؉����Ă���₩��߂��Ă���̂ł���B�����ŁA����ƍ��X�؊ݖ��̐U�����g���������肪�\�I����A�ݖ��͒Ǖ��A�����═���ɂ͒Ǔ����������A���̂܂ܕ��C�ƂȂ����B �@�������āA�b�͂܂��܂������B�ݖ����P�H�𗣂ꂽ����A�����͏������߂����āA���̐e�̋w��T�����邱�ƂɂȂ邩��ł���B�u�k�{�{�����̖{�҂͊ݖ��i�ޗ��j���ł̌���ŏI�邪�A���̑O�i�ɁA���̕P�H�ł̑ΐ����������̂ł���B �@������ɂ����A���̍u�k�̘b�́A��ʂ��ǂ�ǂ�]�ς��閯�b�I�\��������Ă���B�P�H��V��̌Y���_�̈ꌏ�����ł��A���̂��B�����g��������Ƃ���n�܂�A���̘I��Ɖ����ގ��ւƓW�J���邪�A���_���~�ς��ĖJ���̑�������Ƃ����Ƃ���́A�Ñ�̃X�T�m���^�_�b�ƘA������B �@�������A���b�̏n���x�͐A�����ČÂ��b�ł͂Ȃ����Ƃ������B����͕P�H��`���ł͂Ȃ��A�ߑ�ɂȂ��ė��z�����u�k�Ȃ̂ł���B�悤����ɁA���́u�����`���v�Ƃ���Ă�����͍̂ŋ߂̍��o�ŁA���̘b�������u�k�ł����m�炸�A�����P�H��ɂ܂��̂���̓`���̂��Ƃ��݂Ȃ��Ă���킯�ł���B�P�H��֘A�T�C�g�͒����̕K�v�����낤�B |

����@���`�O��@�����u��t�]�v

�����t����B�����̍�ŁA�u��t���v�Ƃ��B�\�Ɂu�V���\�O �\�� �]�{���햁��V�i�ԉ��j�v�A���Ɂu������t���E�q��сv�Ƃ���B��t���E�q��͏G�g�̋ߏK�A���`�O���������Ă����̂Ŏz�l�ɗ��j�ɖ����c�����B���`�O�Ƃ��ꂽ���ɂ͂��ꂼ�ꍆ���t�����A���Ƃ��u���t�]�v�Ƃ������̓��i�����s���j�����ّ��j�̗R���́A�א�O�ւ����̓����r�́u��g�]�̂��ǂ́T���ɗ��Č�������Ƃ͌����ʋ`�O�̑����v����u���t�]�v�ƌĂ��Ƃ����B

�ъG�@�ݖ���G��

�y�U���z

��͂��ꎩ�̂ł��\���ɕ���ƂȂ�B�U���́A�_�̐c������т��āA���̒��ɕ����t���̍����d������B���̕����́A�_��U�艺�낷�ƌJ��o�����B��������U���̖��������B��������яo���ė\�����ʈꌂ��������B���̍ŏ��̈ꌂ���K�E�̈ꌂ�ƂȂ�B���x���u���ɍ����o�����ꂵ�ēG��|�����b�����邪�A�d������̂͒��ŁB�������̂���[�̊W�ƂȂ���̂ƁA�W���J���č�����яo�����̂�����B���R�̕�R���U��ł��L���ł���B  �����F�N�M�@�d���Y���Ƌ{�{���O�l |

|

�@���̌Y���i�������ׁE���ǂƂ��j�_�́u�Y����_�v�Ƃ��̂����A���Ƃ��̕P�H�邪�����P�R�̒n��_�ł���B���̐_���M��_�ŁA�P�R�ɏ��z���ȂǂƂ����\���ɑ��т��Ă���킯�����A�M��_�͌㐢��v������ɉk�ꂸ�A�����ł��Y���_�͔��_�Ɨd���ɕ��Ă���̂ł���B �@�w�b�q��b�x���E�����`���ł́A�P�H��ɂ́u���T�J�x�v�Ƃ����d���������ԏZ��ł���A�V��t�ɋ��āA�����l�̓��邱�Ƃ������Ă��邪�A�N�Ɉ�x�������݂̂��Ζʂ��A���̐l�͋���ċ߂Â��Ȃ��B���ƑΖʂ���Ƃ��A�d���͂��̎p�������B����͘V�k�̎p�Ɍ�����Ƃ����B������̕��́A����ȑO�̒n��_�̌`�Ԃ����A�_�̐������͎����d���ɗ뗎���Ă���B�������_�Ɛ_��i���j�Ƃ������J�W�̍\���͕ۑS����Ă���B �@�P�H��̌Y���_�̗R���ɂ͂��낢������������悤�ł���B�O�ؓ~���u�d�B���Y���ЋL�v�i����3�N�j�ɁA������l���Ă��邪�A���łɂ��̎����܂łɑ����̐����������ƒm���B �s�����@��ߎd���Y���̑O�Ɖ]�l�������ւĔd�B���ɏ��ɉ���A�u�[�����Ɍ�a�P�A�������ɓD�~�A�Ō_���A���N���ւāA���ɂƂ��ւ镐�m���_���A�ޒn�։z�B����{�v��i�~�A�\�N���o�đ��ʂ�B�����O�{�ӂɗ쐩����A���ď��Y���ЂƂ܂�B�_��̎��Ɍ����t �@���̂ق��A�Ëg�̗��̐ԏ����S������̎��A���Âɏ�����A���̖������Y���B�R���̕��m���T�o���ĎE�����B���̗삪�R�������P�R�̏�ɋ������A�M�邱�Ƃ��������̂ŁA�������Ђ��J�����B���邢�͏���������琭���k�E���l�����Y���̗���J�����Ƃ������B�Ƃ��낪����������Y���Ƃ������̋L�^�͂Ȃ��B �@���邢�́A�P�R�̂��˂����Y���Ƃ܂�B�P�R�̂��悵�ς͘Z�S�N�̔��ρA���ÎR�����Y�ςƌ_��Ƃ����B�܂��A�P�H��k���̍L��ЂɊW���āA�r�c�P���̏镁�������������܁A��s���������v�Ƃ����҂��A�L���R�ЉƏ��Y���ƌ�̏����̂��������őŎ������B���̗��M�肠��A����ď��Y���Ђ��J�����B�������A�w�d���Ӂx�͏���������̂��������Ⴄ���@�[�W�����̗ޘb���̘^���Ă���B �@����ɂ܂��A�ނ�����c�����q�Ƃ������m���A�����̏��钷�҂Ɏ~�h�����B��̈��B���Ɏ����u�Ζ����i��v�̗l�q�ƌ��������A���҂̖������̔��j�ɗ��炵�铦���āA���ɏ���o��o�R�ɂ��̒j���������ĕv�w�ƂȂ����B���̋���Ƃ����P�R�A�j�̋���Ƃ����j�R�Ƃ����B���̏����������ׂ̎Ђ��J��Ƃ���B����͔d�����y�L���̐_�b�̃��x���̐��b�ł���B �@�u�d�z�{�����s�v�ɂ����A���m�V�c�̌�@�s�`�̎��ɂāA���̌䏗�x�P�N�A�d���ւ܂悢�����A���̖{�قɌ���̌�A��e���ƂĎO�i�吭�{���Y���e����P�R�ɂ܂���m�����{���n�����m��i�����n�A������O�ؓ~���u�d�B���Y���ЋL�v�͎��Ƃ��ׂ��Ƃ����B�ËL�ɑ����Y���e���𖼂Â��J��R����Ƃ���B �@���̕x�P�̋����R������P�R�Ƃ����Ƃ̐������邪�A������ɂ��ẮA����������ɂ́u�x�P�v�u�P�R�v�u�Y���_�v�̐ڍ��ƍ����������Ă����̂ł���B �@�������āA�ԁu�V�畨���v�̑f�ނ͐����̂����A������͋��ԗ��̋[�ÓI�̍ق̓`���A�Ƃ͂������̓��_���ȏ����ł���B���������ɒ�R���鐫���Ƃ������_�j�Y���̃p�^�[���ŁA�|�X�g���_���Ȍ���ł͒����������b�`�ԁB�����������A�ܑ�ڍⓌ�ʎO�Y���o�̕����f��Ől�X�̒m��@���A�P�H��d��杂͂�����́u�V�畨��v�ŗL���A�Ƃ�����ɂȂ����B �@�Ƃ������A�̐��b�Q���݂�A�P�R�E�j�R�̐_�b���x������A�P����������杁A�d���ϓ`�����X�֕ω������킯�ŁA�n���s�������A���ꂪ�P�H��{�{�����d���ގU���b�ւƂȂ���̂ł���B |

*�y�d���Ӂz

���Y���V�� �s�c�R�n�{�Ёk�Ɂl��d�䓕�����T�������i���鏬�я��Y���E�E�k���Ƃ݂��l�Ɖ]�җL�B�k�����ꂩ���t��B�V���N���n�{�ЏC���̂��ߚ��������i���B���߉��P�H�R�������c��召�����Z�玘�����\���v�Ə��Y���Ƒo�Z��ŁA���_���Ȃ��A�\���v�������A���Y����B���Y�������̑�����т��Ĕ����Ƃ����A��k����l�����ɐ[��������ނ�̂��c���Ɏ������B�\���v�͏h���ɟd��Đؕ����B���Y���͑��������ɑ���B�e�w�����ɏ��Ɖ]�]�B���㏬�Y���D�����ςƉ���A�l���Ȃ�܂��B�P���r�c�P���P�H�R�ɏ�s��z�������썰�z�k���l�p�j���B�ʗ͎��݂ɂ��Đl���s���B�̎n�����V�����������A���Y�����j���ՔV�B�����Șҏ�铂ɉ����Đl�Ɉ��Ɖ]�]�B���������A铁k�A�̂�����͂��l�A�q��k��̂˂́l����B���R���ɂ��n�{�Ђ��P����茚�ʂӁB���D���L�V�t�i�L��Ёj �ԁu�V�畨��v�@�@Link�@  �u�V�畨��v�@���|�f��1995�N �Ⓦ�ʎO�Y�ē剉 |

**********************************************************

�P�H��Ƒ��ʎR  ���ʎR笊莛�{���@�P�H�s����  ���ʎR笊莛�@�S�ǂ��s�� |

�@�P�H��V��t�ɂ��ĉ��k���肠���Ă���ƁA�u�Ȃv�Ǝv���l�����肻���Ȃ̂ŁA�����ŁA�{�{�����̑�܂��߂Șb���ЂƂB �@����͎R�c���N�g�w���{�����j�x�i�吳�\�ܔN�j�Ɏ��^���Ă�����b�ŁA���t�����̎p���������P�b�ł���B �@�\�\����҂������ɁA�u�ǂ�����Ε��@�C�Ƃŏ�B�ł��܂��傤���v�Ɛu�˂��B����ƁA�����͏�̂ւ���w���āA�u����������ēn���Ă݂Ȃ����v�Ƃ������B���̂悤�ɂ���ƁA�����́u������ԁi��E�����j���炢�̍����̏��ŁA���̏�̂ւ�̕��ł��n��邩�v�Ɩ₤�B�u����́A������Ɠ�����ł��ˁv�Ɠ�����ƁA�u������A�O�ځi��\cm�j�̕�������A�n��邩�ˁv�Ƃ����B�u����Ȃ�n��܂��v�Ɠ�����B���̂Ƃ������͂��ȂÂ��āA�u���n�P�H�̓V��̏ォ��A���ʎR�̏�֎O�ڕ��̋����|������A�����n��邩�v�Ɩ₤�B�u����́A�ƂĂ��n���Ƃ͌����܂��ʁv�Ƃ����ƁA�����́A����Ƃ��ȂÂ��āA �u���������B���@������Ɠ����ŁA��̂ւ��n��̂͗e�Ղ����A�Z�ڂ̍����ƂȂ�A���O�ڂ̔ł���ƈ��S�ł��āA�V��Ƒ��ʎR�̍����ƂȂ�ΊԊu���ꗢ�i�lkm�j���邩��A�O�ڕ��̋��ł͐S���ƂȂ��A���݊O���̂�����鉰�a���o�Ă���B���ꂪ�C�Ƃ̑���ʂƂ���ł���B�n�߂͂��₷���A���Ԃ͊낤���A������߂���A�����낤�����Ƃ͂Ȃ��B���̎n�E���E�I�̖{�S����������ƐÂ߂�Ƃ��́A���̊낤�������Ȃ��B������A���C��b�B���āA��̂ւ��ł悭���K����A�����ꗢ�A�����S��i�O�S���j�����Ă��A�|��邱�ƂȂ��A�O�ڕ��̋����݊O�����Ƃ͂Ȃ��v �ƌ�����B���ꂪ�����̋����ł���B�ӂ��A��̂ւ�͓��ނȂƂ����̂���ʂȂ̂�����A��̂ւ�ŗ��K����Ƃ��������̋������͂������낢�B �@�Ƃ��낪�����b�ł��A���ꂪ��̂ւ�ł͂Ȃ��~�����Ƃ�����̂�����B������͓퐳�ʂ��u����V�l�v�̖��Łw������x�ɘA�ڂ����u�b�u�{�{�����v�i�����l�\�O�`�l�N�j�ł���B��̂ւ�Ȃ�ꐡ�A�~���Ȃ�4�����炢�͂���B�������퐳�ʂ̍u�b�ł́A���ꂪ�P�H�̏��l�ԕlj��̑��q�E���ӂɕ������������Ƃ����킯�ŁA�b�͋�̓I�f�B�e�[��������Ă���B�����b�ł��Ⴄ�̂����A�ǂ��炪���������A�ȂǂƖ₤�͓̂`���ɂ����Ă̓i���Z���X�ł���B�`���͂ǂ�ǂ��ω�������̂ł���B �@���āA���̋{�{��������杂̏ꏊ���P�H�ł��������Ƃ́A�퐳�ʂ��u�P�H�̐ԕlj��v�ƌ��R�c���N�g���u���n�P�H�v�ƋL�����Ƃ��疾�炩�ł���B�b�ɏo�Ă��鑝�ʁk�܂����l�R�́A�P�H��̖k���ɂ���A�L��E���ʂ̘A�R�̈�ł���B�����S��̘b������̂́A���̎R���W���O�S���قǂł��邱�Ƃɂ��B�ꗢ�Ƃ����������������B���������āA���̘b���P�H���悭�m��҂̓`���ł��邱�Ƃ��킩��B

�@�퍑���ɂ͕������Ђ̗�ɂ��ꂸ�A笊莛���������̍L���_�ЂƂƂ��Ɉ�тɐ��͂��Đ킳�����Ă����B�V�����N�i1573�j�O�̕ʏ������ɍU�߂��S�R�Ď��A�ʏ�����łڂ�����A������ċ������̂��L�b�G�g�B�������m���Ă���̂́A�Č���̑��ʎR笊莛�ł���B |

**********************************************************

�O��R���q���~�̈ʒu �d�B�P�H�鉺�G�} |

�@�R�c���N�g�w���{�����j�x�̘b���o�����łɁA����Ɋ֘A���āA�}�j�A�b�N�Ȕ��n�T�����ЂƂB�{�T�C�g�Ȃ�ł͂́A�}�j�A�����̗]�����Ǝv���Ă��炦��낵���B �@���́m�T�C�g�сn����̃y�[�W�ŁA�����ɕ����Č���ɖ����c�����O��R���q�̘b�����Ă������B���̂Ƃ��A�q�ׂ��Ă���̂́A�O��R���q�̎q���͂��̌���{���ƉƐb�Ƃ��āA�O��R���q���P�����đ����������ƁA�������{���Ƃ͂�������P�H������A��a�S�R�A���B�����ֈڕ�����A�����̑�ɍĂѕP�H�֊҂��Ă��邪�A���������]�ςɂ�������炸�A�O��R���q�̎q������Ƃɏ]���ĕP�H�֖߂��Ă��邱�ƁA�O��R���q�̉��~�́A�P�H��̓��̃]�[���ɂ������\�\���������b�ɂȂ��Ă����B �@�O��R���q�̉��~�͕P�H��̓��̃]�[���ɂ������A�Ƃ������Ƃ����A����͎q���̎O��R���q�̉��~�̂��Ƃł���B�q���Ƃ͂����O��R���q�̉��~���킩��A����͂悢�A��c�̉��~�Ƃ͂����債�Ĉ�����ꏊ�ł͂���܂��A�T���@���A�Ƃ̗v�]�������āA��X�̎����́A�{����������i�\�����I����j�̉��~����������u�d�B�P�H���}�v�i���\���N�ʖ{�j�ł���B �@���̊G�}�ɁA�O��R���q��O����q�Ȃǂ̖����L����p������B�ꏊ���}�b�s���O���Ă݂�ƁA�P�H��̓��̃]�[���ŁA�����Ɠ��肵�Č����A�O��R���q���~�̌��ݒn�́A�~�S�w�@�Ƃ����J�g���b�N�n���������Z�i�P�H�s�{���j�̂�����ł���B�O��R���q���~���n�́A�w�Z�̐�����܂ދ�悾����A�T�K����ɂ͕�����₷���͂����B �@�Ƃ�����A����ȒT���́A�܂��ƂɃf�B�[�v�ȋ��E�ɂ�������̂ŁA���̂��������܂ł�낤�Ƃ������Ƃ̂Ȃ��A�قƂ�ǃo�J�������ł���A����䂦�ɂ����A�����}�j�A�����̏��ƂȂ낤�B |

�O��R���q���~�̈ʒu �d�B�P�H�鉺�G�}�@���� |

�O��R���q���~�̈ʒu�� ����s�X�n�Ƀ}�b�s���O |

�P�H��V��t���猩�� �O��R���q���~���n�@�~�S�w�@ |

**********************************************************

|

�@�{�{�����͉�l�Ƃ��Ă��m����B�G��`�����̂ł���B�P�H����ӂŁA�����X�|�b�g�Ƃ����ƁA�������`�����G�悪�������i����j�Ƃ�����̏ꏊ�ł���B�ǂ���̊G�����݂ł͖Y����āA�b��ɂ��̂ڂ�Ȃ��B�����ʼn�X�̃}�j�A�b�N�ȁA�����X�|�b�g�T�K�́A����������ďЉ��̂ł���B �@�����̊G�悪�������Ƃ�����́A�P�H��̓���ɂ����d�����y���i�P�H�s�y�Ж{���j�A�ˏ�����k�����ĂЂ傤���l�_�ЂƂ��������A���{�͈ɘa��_�A���Ȃ킿�喤�M�k���قȂނ��l�_�A�卑�喽�ł���B�Ñ�̔d�����{���������Ƃ���ł���B �@�����ɓ`������̊G�n���������B�u����v�Ƃ����̂ł͂Ȃ��u�������v�Ƃ����̂́A���a��\�N�����O���[��̕ČR��P�ɂ��ЂŁA���ꂪ�D���ɋA���Ă��܂�������ł���B���ꂪ��O�͓W����ɂ��o�i���ꂽ�L���ȊG�ł���A�Ƃ��Ɋޗ����ō��X�؏����Y�Ƒΐ킷��O�ɕ�[�����Ƃ����`���̗R�����ł������B �@���������̊G�n���A������ȑO����m���Ă����̂͊m���ł���B�܂�A�������}�ɂ��u�����}�{�{�����M�����v�i���ێO�N�j�̋L��������B����͂��Ȃ葁���ɕ������u�d�z�K���{�{�W�V�Y�v�Ƃ������̂ŁA���̕����T�C�g�ł����ڂ���Ă���L�^�����A����ɂ��A

�s���̐��M�A�d�B�P�H��{�y�А_�O�ɁA�͒ÌҖ�V�G�n�L��B�����{�V���s���@�̏d��A�������掩�]�̒B���V�G�L��B���̊O�A���ɉ�}�����c��t�i�����E�����M�d�B�P�H��{�y�А_�O�L�͒ÌҖ�V�G�n�B�����{�V���s���@�d�����掩�]�L�B���V�G�B���O�c������}���j

�ƋL���Ă���B���Ȃ킿�A���̑y�Ђ̐_�O�ɑ]�䕨�ꂩ���ނ��Ƃ����A�u�͒ÌҖ�V�G�n�v���������B����͉͒ÎO�Y�S�ׂƖ���ܘY�i�v�̑��o�̐}�̂��Ƃł���B�܂����̋L���ɋ���A�����ЂƂ́A�����y�Ђ̕s���@�̏d��Ƃ���Ă����B���̊G�A�u�������掩�]�L�B���V�G�v�B���������g�̉�Ɏ���^����ꂽ�G�ł���Ƃ����B�@�������}�����ɂ��A���̓�_���y�Ђɂ������Ƃ������ƂɂȂ�B���̂�����҂́A�편����ĉ�X�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ���i�ł���B�B���}�͕��������Ȃ葽���`�������ŁA������i�ɂ��B���}�͐��_���݂���B����䂦���̕������掩�^�B���}�������Ȃ���̂��A�����[���Ƃ���ł��邪�A�c�O�Ȃ�������ł��Ȃ��̂ł���B �@�O�҂́A��O�܂ł͑��݂��ČR�ŏĎ��������o�}�G�n�́A��������l�ɂ��͂〈�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�����̉Éi��N�i1849�j�A���������Ƃ�����Ƃ������͎ʂ�����̎ʐ^�������āA���������ɁA��͕U���@�B�̕��_���_�}�Ɏ����`�@�ƒm���B �@���̂��Ƃ���A�����쑊�o�}�G�n��Ԕh�X�^�C���Ƃ��āA�����I��@�ł͂Ȃ��A�Ƒ��f����Q�Ď҂����邪�A����Ș_�@�͌��ł���B�@�B�̊G���i���A���_���_�}���̕`�@���������Ȃ��킯���Ȃ��B���ɂ��Ⴄ�`�@�̍�i������B���������A�Ԕh�̐����͕�������̂��Ƃł���B �@���_���_�}���̕`�@�͏@�B�ɋA��������̂ł͂Ȃ��B�������������̂ł͂Ȃ������B������A���������������`�@�̉��`���Ȃ������ƌ��_�Â��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ނ���A�����ɂ����̌n���̉�@���������ƌ��������悢�B �@�d�����y�Ђ́A�P�H������̌����i�n�����ԏ�j�̓��ɂ���B�X�ǂ̘e�ɒ��������邩��A�������A�v���[�`�ł���B�����������̊G�n�͂Ȃ��B �@���Ă�����̕�����̏ꏊ�́A�P�H��̐��ɂ����i�����i�P�H�s�i�����O�j�ł���B��f�u�P�H����Ӄ}�b�v�v�Q�ƁB �@���̎��͊��q���n���̌Â��T�@�̎��ł���B�����ɕ�����Ƃ��ē`���n��u���R�E���}�������B���G���������̂�̊|���ɂ����Ƃ����b�ł���B �@�������A���̉������J�Ƃ������ƂŁA�����ł͈ē��ł��Ȃ��B�Ƃ肠�����A���݂݂̂��m�点�A�Ƃ������Ƃɂ��Ă����B |

�P�H����Ӄ}�b�v  �d�����y�Ё@�P�H�s�y�Ж{��  ���������@������G�n�͎� |

| �����̗{�q�E�{�{�O�ؔV����T������ |

���ʎR�A�N�Z�X�}�b�v  ���ʎR�K�C�h�}�b�v |

�@�����ŕP�H�邩�痣��āA���������֍s���Ă݂悤�B�Ђ���Ƃ���ƁA���Ȃ艓���܂ŊW���邩������Ȃ��B �@�܂��́A�����K�C�h�u�b�N�Ȃ�ǂ�ɂ������Ă����āA�����ă}�j�A�b�N�ȃX�|�b�g�ł͂Ȃ��i�I�j���A���ʎR�~�����i�P�H�s���ʁj�ł���B�u���債�Ⴔ��E���傤���v�Ƒ����œǂށB�����ɂ́A�O���x�P�H��傾�����{���Ƃ̕_��������A���̂Ȃ��ɁA�����m�̒ʂ�A�����̗{�q�E�{�{�O�ؔV���̕悪����B �@�܂��A�����ւ̍s�����́AJR�P�H�w����s�c�o�X�u���ʃ��[�v�E�F�C�v�s�Ŗ�O�Z���A�I�_�ʼn��Ԃł���B�R�z�����ԓ��̋���ȋ����̌����ɁA���[�v�E�F�C�̏��ꂪ����B �@�Ԃōs���Ȃ�A�P�H��̐^��O�̓��Ȃ�ɘZkm�قǍs���ƁA�u�����v�k�悱�����l�Ƃ�����[�̌����_�܂ŏo��B���̘e�ɂ��鋴�𐼂֓n���Ă����E�܁A�R�z�����ԓ��̋����̉��A��O�ɁA���Ȃ�傫�Ȓ��ԏꂪ����B�����֒��Ԃł���B �@�o�X�ŗ��Ă����Ɨp�Ԃŗ��Ă��A���̎R�ւ̓o��́A���[�v�E�F�C�ŏオ��Ƃ����̂������ł���B������������[�������Z���܂ŁA�\�ܕ��Ԋu�ʼn^�]���Ă���B�^�]�̏I�肪�����̂ŁA���ӁB�x���ƁA�R��������č~��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���@Link�@ �@���[�v�E�F�C�̎R��w�ō~��āA���ꂩ������B�O�Z���قǕ����ƁA����a�k�܂ɂł�l�Ƃ����d���Ȍ����̑O�ɏo��B�e�ɏ��{�̂��钃�X�����邩���x�݂ł���B��������A���萼���S�������B��u���E��s�O�����E�H���̏d���O���A������u�O�V���v�O��̎�O���ɁA�{���ƕ_��������B  ���ʎR�~�����@�{���ƕ_�� |

�O�V���O�� |

����a |

�{���ƕ_��

*�y�{���Ɨ��n�}�z ���{������������������ �@�@�@�@�@�b�@�@�b �@�@�@�@�@�b�@�@�������\������������ �@�@�@�@�@�b�@�@�b �@�@�@�@�@�b�@�@�����`�\���� �@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@������������������ |

�@����������ɂ��Ă��A�~�����͑����L������A�����ɓ�a����l�́A�R��}�C�N���o�X���^�s����Ă���̂ŁA����𗘗p����Ƃ悢�B�ꎞ�ԂɎO�{�͂���B �@���������\���ԎD���̓����ɂ��ẮA�d�������������邻�̌��ǂ�����܂߂āA�~�����g�o�ɏ���B���@Link�@ �@�O�ؔV���̕���{���ƕ_���ɂ���B�_����O�ɂ́A�u�P�H���E�{���Ƃ̕揊�v�̈ē��Ŕ��o�Ă���B���ň͂�ꂽ�����ɂ́A�{�������A�����A�����A�����A�����̗쉮�ܓ�������ł���B �@���̌ܐl���P�H��傾�����킯�ł͂Ȃ��B���̖{���Ƃ́A�����i1575�`1631�j�̑�ɕP�H���ɕ�����ꂽ�喼�Ƃł���B���̒����́A����l�V���̈�A�ƍN�֓������̎��A�\���ŏ㑍�命����^�����A���ŌK�����ɂȂ����B�����͐����̎q�����A��ɑ�a�S�R���ŏI�n�����B���������āA���̌ܐl�̂����A�P�H��傾�����̂́A�����A�����A�����̎O�l�ł���B �@����ɁA�����̐Ղ��p�����]��̐����̕悪�Ȃ��B�{���Ƃ́A�����Ȍ�A�����������������������i�����j�Ǝ��悷��B�����͉Ɠシ���ɑ�a�S�R�Ɉڕ�����̂����A�{���Ƒ�X�������A�����̕悪�����Ă��悳�����Ȃ̂ɁA���ꂪ�Ȃ��B�{�l�̈�u�ɂ��A���������߂���a�S�R�ɑ���ꂽ�Ƃ������A��͍���R�ɂ���B�����͔M�S�Ȑ^���@��k�ł������炵���A�ƓȑO�ɔd�����c���̍����n�E���S���c���̑����������\�Z������i�������A��a�S�R�ֈڂ��ď\�N��ɂ������֞��������Ă���B���ʎR�~�����͓V��@�B������A�����̕�͂����ɂȂ��킯�ł���B �@�܂��A�����͗c���䂦�P�H���ɂȂ�Ȃ��������A��ɐ�������A�Ɠ��p���ő�a�S�R���ɂȂ����l�ŁA�����̋`��������A�����̑�ɂ����ɗ쉮��݂����̂ł���B |

�{���ƕ_����O |

�{���ƕ_���z�u�}�@�i�E�}�͒����敔���g��}�j |

�� �P  �{������  �{���ƒ��m�s���� ���S�@�{�{�O��V��  �����ƎO�ؔV����]�̕� |

�@�_���̔z�u���݂�ƁA�\�����I�O���̊��i����A�����̑�ɖ{���Ƃ��P�H�������đ�a�S�R�ֈڂ����܂ɁA�{�������A�����A�����܂ł̗�_�ƒ����̕�����ɕ��ׂĐ݉c���Ă����悤�ŁA���̌�A���I��̒�����ɕP�H���ɕ��A�����ۂɁA�܂������̕��O�ɑ��݂��A����ɒ������������āA��i�N�Ԃɖ{���Ƃ��ĂтɕP�H�������āA�z�㑺��ֈڂ�Ƃ��ɁA�����̕�����݂��Ă��������̂炵���B �@������A�����̒��q�����������i1596�`1626�j�̕�ɂ͕������Ȃ��B�ƓȑO�Ɏ��̂ŁA�������������炵���B�����̍��e�ɂ����́A�����̎q�̍K���ł���B�c���ő����������A�������n�̑��ł���A��������P�i1597�`1666�j�̎Y�q������A��㏫�R�G���̊O���A�Ƃ����킯�ŁA�a���ɂ��������A���݂������̂ł��낤�B �@�����́A���w��A����ƍN�̑����ŁA�L�b�G���̍Ȃł�������P���łɂ��炢�������B�����͂܂��Ɠ𒉍��ɏ����Ă��Ȃ��������A���R�G���͂��̒�����P�̍���ɁA���ϗ��Ƃ��ď\���Ƃ����r�����Ȃ����^�������B�����͉Ɠ����ȑO�Ȃ���A���̑喼�ȏ�̒m�s�āA��P�ƂƂ��ɕP�H��ɏZ�̂ł���B �@���̒����̕�̔w��ɁA�O�ؔV����O�l�̕悪����B�Ƃ����̂��A�����͒����̎��ɏ}�������҂�̕悾����ł���B �@���̖{���ƕ_���́A�ӂ���͓��j��������ʌ��J�����Ă��Ȃ��B����ł��������͈͂͌����Ă��āA�ߔN�͎O�ؔV���̕�̑��܂ł͍s���Ȃ��悤�ɂ��Ă���B������A�O�ؔV���̕�ƑΖʂ������l�́A�~�����ɖ⍇�킹�āA��Q��\���ޓ��̎葱�����Ƃ�K�v�����邩������Ȃ��B���̓_�A���ӂ��Ă��������B �@���āA�����ɕ悪����{�{�O�ؔV���́A�����̍ŏ��̗{�q�̂悤�ł���B���̎O�ؔV�������̗{�q�A�O�ؔV��������ŁA���̌�ɖ��ňɐD��{�q�ɂ����A�Ƃ��������ł���B �@���̎O�ؔV���̏o���ɂ��ẮA�r�����m�Șb���㐢�`�����ꂽ���A��Ɍ���悤�ɁA�O�ؔV���́A��������珟���̉Ɛb�E����u�����̑��q�ł���B����ƍN���L�b�Ƃ�ŖS�����߂��c�����̑��w�ł́A�����͐��쏟���ɑ����ĎQ�킵������A���̉��������ĎO�ؔV����{�q�ɂ����̂ł��낤�B �@���̌�A�����͗{�q�̎O�ؔV�����A�P�H���E�{�������ɏo�d�������B����l�V���̈�l�E�{�������̒��j���A���̒����ł���B�����Ɩ{�������̉��́A�����炭���ڂɂ͑��w�ȗ��̂��Ƃł��낤�B����ŁA���w��̏��喼�z�]�ɂ���Ė{���������A�K������P�H���։h�]�ɂȂ����Ƃ��A���킸�����ȁA�P�H�߂��̏o�g�ł��邱�̗L���ȕ��@�҂��A�g�߂Ɉ������炵���B�ނ��͉Ɛb�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�q���Ƃ��Ăł��낤�B �@���̉��ŁA�����͗{�q�̎O�ؔV�����A�����̒��q�E�����k�����Ƃ��l�̙Z�����Ƃ��Ďd���������B��ɎO�ؔV���̒m�s�͎��S�ł���i�{���ƒ��m�s�����j�B�������āA�����́A�{�q�E�O�ؔV���ɂ��P�H�{���ƒ��ɋ{�{�Ƃ�n�݂����̂ł���B �@������ɁA���̒����́A���i�O�N�i1626�j�܌������A�a�����Ă��܂��B�s�N�O�\��B�܂��Ⴉ�����B���̒��������̌�A�Ɛb��l���}�������B���̈�l���O�ؔV���ł������B �@�ނ�̕�͍��������̕�̘e�ɂ����āA��������B���������}���̃P�[�X�ł͉Ɛb�̕����N�_���ɐ݂��邱�Ƃ�����킯�ł���B�O�ؔV���̕�ɂ́u�������A�{�{�O�ؔV���v�Ƃ����āA���́u�����v���A�{���ƒ��q�u�����Y�v�̖��������������ł���B�����̌䋟�������Ƃ����̂́A�܂�}�������Ƃ������Ƃł���B �@�O�ؔV�����}�������̂́A�����̒����ɕ�Ƃ������Ƃł���B����͒P�Ȃ��N���ڂł͂Ȃ��A�N�����˂Ή��������Ă��Ȃ��Ƃ����O���̐���ɂ����̂ł��낤�B�����������m�̓������͓������������̂ł͂Ȃ��B�ނ��땐�m�̌Â����ł������B��������m�Ɠ������͐��m�ɂ��Â����炠��K���ł����āA�Ƃ��ɓ��{�����̂��Ƃł͂Ȃ��B�������A�O���Ə}���̃��G�]���ƂȂ�ƁA����͓�����{�I�Ȃ��̂ł���B �@���ʎR�̖{���ƕ_���ɁA�����̏}���҂̕悪����Ƃ������Ƃ́A�{���Ƃł����̎��������낻���Ɉ��킸�A�ނ���N�b�W�̖͔͂���u���Ɓv�Ƃ��Č㐢�܂ł��ƋL�O���ē`�����悤�ł���B �@�Ƃ���ŁA���̏}�������ɂ��ẮA�ȏ�̂悤�Ȉ�ʓI�ȉ���ɏI��Ȃ��̂��A�{�T�C�g�̈ē��ł���B�ȉ��́A���������Ƃ��Ȃ���������Ƃ����l���������̍u�b�ł���B |

|

�@���͏]���̕��������ɂ͖�肪�����āA���̏}�������ɂ��ẮA������₵���Ȑ���������Ă��Ȃ������B�Ƃ�킯�A���̎����̕���ł���̐t�̖{���ƒ��̎����͎��p�Ƃ������ׂ��Ƃ���ŁA�ߔN�ł͂����������Č��������҂����Ȃ��Ƃ����n���ł������B�����Ƃ���������Ȃ��܂܁A�������E�\����������ł��̈ꌏ������Ă����̂ł���B �@�{���ƌn���ɂ͉ƒ��̂��̂��܂߂đ������݂��邪�A����͌���ΐ��j�Ȃ̂ŁA�����̎��L���ɂ����āA���̎����ɍۂ��}���҂����������Ƃ͋L���Ȃ��B�������A��j�݂̂�����L�����Ƃ����ƁA�K�����������ł͂Ȃ��B���Ƃ��A��X�ƘV���߂������ƕ����̂悤�Ȗ{���ƒ��̎j���ɂ��̋L��������B����䂦�A�����ŁA���������{���ƒ��̎j���ɂ́A���̌��������ɋL�^����Ă��邩�A������Č����Ă݂�B �@�ȉ��ɋ�����̂́A���Â���\�����I�O���̕����������͂��̎ʂ��ł���B�\�����I����̓V�a�N�ԁA�{���Ƃ͒����̑�ɓ�x�ڂ̕P�H���ƂȂ��ĕ��A���邪�A��������������ƁA�z�㑺��ֈڕ����ꂽ�B�����̕����ɂ́A���̏\�����I�����̕�i�N�Ԃ�����܂ł̋L�^�����邩��A�ꉞ�A���̂�����̋L�^�ƌ��Ă悢�B �@�����[���̂́A����珔�����̋L�����A�}�������Ɋւ����j������荞��ł��邱�Ƃł���B���̎������炷��ƁA���\����̕P�H�̒��ɂ����đ��݂��Ă����`������荞���̂ł��낤�B������_���ӂ������̂́A���̂悤�Ɏ����ɂ����Ċu����̂Ȃ������ł��邪�A�����L���ɂ͑��Ⴊ���邱�Ƃ��B�����ɁA���̎����Ɋւ���`���́A����Δ�����Ԃ̎p������B����ɒ��ڂ��āA�ȉ��Ɍ��Ă������Ƃɂ���B�܂��A�u�{���v�C�L�v�ɂ��A

�s�������㒉�����A�����㑍�B��d�G���N�B����`�V���A���d�B�A�V�m���E���B���i�O�N�܌������A�d�B�P�H�V���鑲�V�����B�O�E��B��@���A���@�a�O�P�t���R�@�i�ٖ{�u���v�u���v�j�Y�勏�m�B�������ʎR�j���A�_�����c�B�Ɛl�Ɍ��ɖ؍��q��A�{�{�O�ؔV���A���l�}���X�B�O�ؔV���Ɨ��A�{�c�o���q�A�����X�B�_�O�j�E�O�l�V�_�L���t

�@�Ƃ����킯�ŁA����������ŏ��ʎR�ɑ����āA�_�i��j�����Ă��B�����āA���́u�Ɛl�v�Ɍ��ɖ؍��q��Ƌ{�{�O�ؔV���̓�l���}�����A����ɁA�O�ؔV���̉Ɨ��ł���{�c�o���q�����������B�����̕_�O�ɂ��̎O�l�̕悪����Ƃ������Ƃł���B�@�O�ؔV���̉Ɨ��ł���{�c�o���q�̂��Ƃ́A�㐢�̕s�҂��ȓ`���ȊO�ɂ͂킩��Ȃ��B�����ɏ}�������l�O�ؔV����������āA�Ǖ�������̂ł��낤�B���������āA�{�c�͒����ɏ}�������Ƃ��������A�O�ؔV���ɏ}�������̂ł���B �@�܂��A�O�ؔV���ƂƂ��ɖ����������Ă���̂́A�u�䌴�ɖ؍��q��v�Ƃ����҂ł���B����́A�������ɂ݂���Ɍ��s���q��̂��Ƃ��B����ƎO�ؔV���Ɠ��������S�Ύ��ł���B��l�Ƃ������̒������������҂ł��낤�B  �{���ƕ_���Ð}�@�@�����̕_�͂܂��Ȃ��̂Œ�����̊G�}�� �����̕�̔w��ɋ{�{�O�ؔV����}���҂̕�̋L�ڂ��� �@���āu�{���v�C�L�v�̋L���͔�r�I�Â����������̂������̂ł���B�����ł́A��L�̂悤�ɁA�����Ȍ��ɏ}���̎��ւ݂̂��q�ׂ��Ă���B�ł́A�������̎j���ł���A�ǂ��L�q���Ă��邩�B���{���\�����I�����̒��q�Ǝv����u�{���ƌn�v�̒������̋L�����݂�ƁA��͂肱�̏}���̈ꌏ��������Ă���B �@���̌n�����݂�ƁA�}���҂̓�l�̖��́A�Ɍ��ɖ؍��q��Ƌ{�{�E���q�ł���B�܂�A�����ł͎O�ؔV���ƋL�����A�u�E���q�v�Ȃ̂ł���B���̂悤�ɎO�ؔV�����E���q�Ɩ��̂����Ƃ����T�́A�O��̎j���ɂ͂܂���������Ȃ��B���������āA����͉��Ƃ������Ȃ��̂����A�{�{�u�E���q�v�Ə������{���ƒ��̎j��������A�Ƃ������Ƃɒ��ӂ����N���Ă����B �@�����[���̂́A�u�{���ƌn�v�ɂ��A�{�{�u�E���q�v�́A�����a���̂���A�̂����ĉƂ𗣂�A孋����ĉB�����Ă����A�Ƃ���Ƃ���ł���B����́u��Ɓv�ƋL�����A�u�Ɓv�ƋL������A�{���Ƃ�v�d���āA�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�{�{�Ƃ𗣂��孋����Ă����Ƃ������Ƃ炵���B�L�������̂܂ܓǂ߂A�e�̕����Ƃ̊Ԃɉ�����肪���������̂悤�Șb�ł���B �@�������āA�{�{�u�E���q�v�́A���������̕���āA�i�P�H�ցj�����A��}�������Ƃ����̂ł���B��̂��̂قǘb�̔��Ђꂪ�����̂����A�\�����I�����ɂ͖{���ƒ��ł́A�����������ƂɂȂ��Ă����炵���B �@���̘b���A�O�ؔV���ł͂Ȃ��u�E���q�v�ƋL�����������o���Ƃ������Ƃ��|�C���g�ł���B�v����ɁA�E���q�͌̂����ĕP�H�𗣂��孋����Ă������A��N������m���āA�P�H�A��Ǖ�������Ƃ����̂́A�b�Ƃ��Ă͖ʔ������A���ꂩ�ʐl�̐��b�f�ƍ��G�����\��������B �@�Ƃ���ŁA���́u�{���ƌn�v�ɂ́A�}���̓��Ə}���҂̍s�N���L���B���ꂪ�A�܌��\�O���B���������̏������ł���B�s�N�͈䌴����\��A�{�{����\�O�A�����ċ{�{�̉Ɨ��E�{�c�u�p�v���q���O�\��ł���B�����̋L���́A��o�̋{�{�Ƃ̋L�^�ƈ�v����B�����炭�掏���������̂ł��낤�B �@�������낢�̂́A���ꂪ�u�{���ƌn�v�A��ƁE�{���Ƃ̌n���ł���ɂ�������炸�A�����ł͂��̂ق��ɁA���̏}���ғ�l�̎����܂ŋL�^����悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���B��l�̒����Ɏ������������Ƃ��Ȃ������Ƃ������Ȃ��̂ɁA�ł���B���̕����́A�{���Ƃ���x�ڂ̕P�H��厞��ɏ����ꂽ���̂ł���A�O��̖{���Ə�厞����߂���P�H�̖�j����荞�炵���B �@���̎����ɂ��Ă��A�Ɍ��́s�܂łƂ����������Ƃ̂��Ȃ����āA���݂���Ƃ��ɂ䂭�����ꂵ���t��A�{�{�́s�����킸���A�_��̂悻�ɂւ��T�肵�A��ɂ������A�Ƃ��ɂ䂭�݂��t�́A�Ǖ�������}���҂̂��̂Ƃ��đ傩���Ó��Ȃ��̂����A�{�{�̑��́A�s���c�R���̗��ɗU��ĒJ�̍g�t���������肯��t�ƂȂ�ƁA����͎����������l�����낤 �@��������R�ŁA�����܂ł��Ȃ����Ƃ����A�}���̎��͌܌��A�G�߂͉Ăł���B�ɂ�������炸�A���̉̂́A�u���ӂ��O���̎R�̂��݂��t�͗��c�̐�̋тȂ肯��v�Ƃ����\���@�t���̏H�̍g�t�ł���B�G�߂�����Ȃ��̂ł���B�������A�{�̂́u���c�v�́u��v�ł����āu�R�v�ł͂Ȃ��B �@���̂�����A���������m��ȂƂ��낪����A�J�ԓ`�������Y���������̔n�r��������Ă���B�{���Ƃ��P�H�𗯎�ɂ��Ă����A���ꂱ�ꔼ���I�̊ԂɁA���n�d�B�P�H�ł́A�O�ؔV����̏}�������ɂ��āA���ꂱ��`���̊J�Ԃ��������悤�ł���B �@�����ЂƂA�����ŋ����Ă�����O�̎j���́A�O�҂�����́A�{���Ƃ��P�H����z�㑺��ֈڕ����ꂽ������̂��̂ŁA�n�}�⏔�L�^���܂Ƃ߂ĕҏW�����u�{���Ɗo���v�ł���B�ʖ{�͌�L�E���������Ă��܂�P�{�Ƃ͌����Ȃ����A����ɂ��}���̈ꌏ���L�^���邩��A�����Ƃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B �@���̕����̋L�����傩���͑O�f�u�{���ƌn�v�Ɠ����ł���B���������������ӂ��ׂ��L��������B �@�ЂƂ́A�Ɍ��ɖ؍��q����A�Ɍ��u���V���v�ƋL���Ƃ���ł���B���́u���V���v���Ɍ��ɖ؍��q��̏����ł��������ۂ��A�m���߂悤�͂Ȃ��B�����A��̕����ɏo��u�⌴���V���v�Ȃǂٖ̈��̌��^�ɂȂ������̏��o������ł���B �@�O�ؔV���ɂ��Ă��A�u�{���ƌn�v�ł́A�s�L�̗��ƁA孋����B�t�Ƃ������Ƃ���A�{���ł́A�̂����ĘQ�l�A�ƋL���B�{�{�Ƃ𗣂��孋��A�Ƃ����̂��A����ǂ́i�{���Ƃ������āj�Q�l�A�Ƃ����킯������A�b�����i��ł���̂ł���B �@�����ЂƂ́A�O�f�u�{���ƌn�v�ł́A�s�N�L��������Ă������A�����ł͂���ɖ@�����L���B�O�ؔV���̗șB���u��Ȃǂ�����ł���B��̂��̂قǙڂ����Ȃ�悤�ł���B �@�������A�����Ƃ������[�������L���́A�Ȃ�ƁA�O�ؔV���̉Ɨ��E�{�c�u�p�v���q�ɂ������̋傪�������Ƃ���Ƃ���ł���B �@�O�ɂ��u�{���ƌn�v�ɂ��ďq�ׂ��悤�ɁA����͖{���ƌn�����̒����̋L���ł���B�n���ɂ́A�����ɂ��āA�G���̒����i��P�j���łɂ����Ƃ����ȊO�ɂ�������L�����Ȃ��B�ɂ�������炸�A���̏}�����������������L�����肩�A��̂��̂ɂȂ�ƁA�}���҂̎������L�^����悤�ɂȂ����B���̂��������A�O�ؔV���̉Ɨ��E�{�c�p���q�̎����܂Ŏ��^����悤�ɂȂ����̂ł���B �@�Ƃ���ŁA���̊o���ł͋{�c�̎����́A�u���^���i�A�A�����^���i�A�T���g�e�n�A�v�n�[�b�m�i�T�P�j�v�Ƃ����āA�u�b�v�́u�N�v�̌�ʂł��낤�B���́u���^���i�v�́A�u���ɂƂނȁv�A���ɂƂ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�悤����ɁA���̉̂́A���ɂ����Ȃ��A���ɂ����Ȃ��A����ǂ��A�v���A�[����N�̏���������A����ɕ�ɂ́A��͂莀�ȂȂ���c�Ƃ����Y��̂ł���B �@���̂悤�Ɉ��̋Y��̂Ȃ̂����A�{���ƒ��ɂ́A���͋{�c�̂��̎����́u�{�́v�Ƃł��]���ׂ����̂��������悤�ł���B�]�ˌ���̊��{�ŁA�����s�Ȃǂ��߂����ݔ�O����q�i1737�`1815�j�́w���܁x�ɂ��A�u�����������̎��v�i���V�܁j�ɗގ��̉̂�����B�������́A�ƍN����{�������ɕ������ꂽ�����ł���B���̎q���́A��X�u�������v���P�����Ė{���ƒ��ɉƘV�Ƃ��đ��������B �@���́w���܁x�ɂ��A�������̎����́A�s���ɂƂ��ȁA���玀�ɂƂ��ȁA���ɂƂ��ȁA�䉶�ɐ����N���v�ւt�Ƃ������̂ł������B �@���̎����ɂ��āA�Ғ��҂̍��ݒ��q�́A�������������l�̔ᔻ��ܔ������ڂ��鏊���ʔ����A�ƋL���Ă���B�E�҂ȕ��m�͎��ʂ̂Ƃ��v��Ȃ��̂����R�A�Ƃ����ʔO���������Ƃ���A���C�����̍����E���������A�u���ɂ����Ȃ��A���ɂ����Ȃ��v�ƌJ��Ԃ��A�������������낢�A�Ƃ����킯�ł���B �@�������A���̉̂��悭����A�䉶�ɂȂ����N���v���A���ɂ����Ȃ��A�Ƃ����Ă���킯�ŁA�]���Ȃ�A�u����ւ����N�ɐ旧���Ď��ʂ͎̂c�O���A���ɂ����Ȃ��v�Ƃ����̂��A�������̎����̋�ł���B������A����Ɂu���ɂ����Ȃ��v�Ƃ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B �@���{�̍��ݒ��q�̕����ɁA���̎������E���Ă���Ƃ��������ƁA����͖{���ƒ��݂̂Ȃ炸�A���Ԃł͗L���Ȏ����������炵���B�������Ă݂�ƁA�������̎�����{�̎�肵���A��L�̋{�c�p���q�̉̂Ƃ����悤�Ȃ��̂���������킯�ł���B �@�Ƃ��낪�A�������낢���ƂɁA�����u���ɂƂނȁv�̉̂ł����Ă��A�{�c�̂��͈̂Ӗ����t�]���Ă���B������́A�܂��́A�u���ɂ����Ȃ��v�̂ł���B�������A�u����Ȃ���v�ł���B���ɂ����Ȃ����A�[����N�̏���v���A����ɕ�ɂ́A��͂莀�ȂȂ���c�Ƃ����킯�ł���B �@�������A�}���ɋɂ܂镐�m���̖{���A�^��͂����������̂������ƁA���Ղɒf���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����͌l�S����ǂ݂�����ߑ�l�̊��z�ł���B�ނ���A�����[���̂́A�����ɂ͏}���ɑ���N���e�B�V�Y�������邱�Ƃ��B�����A�ԕ�Q�l�̋`���ȗ��A���b�ւ̐��h�����Ԃł͑傫���Ȃ��Ă����B���łɋH�ɂȂ����}���ɑ���^�����߂��A�ނ��됢�Ԃł͑傫���B�������A����Ȑ��Ԃ̕����ɑ���ᔻ�������ɂ���B �@������}���ҁE�{�c�o���q�ɋA�����Ƃ���ƁA����͒��X�肾��̝����ł���B�ނ��ȃX�^���X�́A���`���d��̂����O�̕��Ƃ̐��E�ł͔��N���ɂ����B�����炭�A�P�H�̒��l�Љ�̊Ԃ��甭�����������̋Y��̂ł��낤�B�{���ƒ��Ɂu�{�́v�Ƃ����ׂ��������́u���ɂƂނȁv�̎����������`�����Ă����̂�����A����͊������́u�{�́v��m������ł́A���炩�ȝ����ł���B �@���������āA�}���̎����Ȃ瑼�ɂ�����������肻���Ȃ̂ɁA���Ȃ��̂��������Y��̂��A�{���ƉƘV�E�����Ƃ̕����Ɏ��^����Ă���̂��A�����[���Ƃ���Ȃ̂ł���B���̊o���̕M�҂́A�P�H�̖�j�ɂ��������̋{�c�p���q��Ƃ����������A����͖ʔ����Ǝv���āA�̂Ă��ɏE���Ď��^�����̂ł���B����͈��̖����w�I�X�^���X�ł����āA�����炭�M�҂͏_��Ȏv�z�̂ł��邻��Ȃ�̒m���l�ł��낤���A����䂦��������Ɣ�^�Ƃ��Ďc�����̂ł���B �@���āA�ȏ��ʂ�A�{���ƒ��̎j���������̂ŁA�����ŁA���̏}�������Ɋւ���L���̑�������Ă����B |

�O�ؔV�����d �u�������@�{�{�O�ؔV���v�̍���  �{���v�C�L  �{���ƕ_���}���ҕ� ����O���O�ؔV���A�E���{�c�o���q

*�y�{���ƌn�z

�s�����\�O���A�Ɛb�Ɍ��ɖ؍��q��}���B��\��B�����]�A�u�l���ݎ�������v�B���A�u�����Ƃ��U�ӂɂ�T�m�C�v�B���A�u�܂łƂ����������Ƃ̂��Ȃ����āA���݂���Ƃ��ɂ䂭�����ꂵ���v ���{�{�E���q�A��\�O�B�L�̗��ƁA孋����B�|�A�����������V�|�A���d�}���B�����]�A�u�����킸���A�_��̂悻�ɂւ��T�肵�A��ɂ������A�Ƃ��ɂ䂭�݂��v�B���A�u���c�R���̗��ɗU��ĒJ�̍g�t���������肯��v�B���{�{�Ɛl�{�c�p���q�A�E���q��������E�B�ΎO�\��t  �P�H�鉺�G�}

*�y�{���Ɗo���z

�s�����\�O���A�����Ɛb�}���B�Ɍ����V���A��\��B�@���E�o���S��B���u�l���ݎ�������v���u���]�F�T�\�t�j�c���������v�B�u�}�f�g�v�V���m�����e�A�N�������j�s�]�E���V�L�v �{�{�O�ؔV���A�̗L�Q�l�A�������A���A�}���B��\�O�B�șB���u��B���u�����n�Y���A�_��m���\�j�w�_�X���e�A���j�V�A���o���A���j�s���v���u���c�R�A���m���j�T�\�n���e�A�J�m�g�t�����]�`���P���v�B�@�{�{�Ɛl�{�c�p���q�Aਉ���A���Q�B�O�\��Bਐb�ӓ��ޖ�B���u���^���i�A�A�����^���i�A�T���g�e�n�A�v�n�[�b�i�N�H�j�m�i�T�P�j�v�t

*�y���܁z

�s���c�ƌ���{�̍����ƌĂ�A�_�N�̌��A���ɂĝɓx�������������銁�����A�����鎞�A熐��̉̂ƂāA�l�̙邪�A���������̐l���A���b�̐S���r������Ƀn�A�l�̔ᔻ�ܔ������ڂ��鏊�A�ʔ�����oূɋL���ʁB �@�@���ɂƂ��ȁA���玀�ɂƂ��ȁA���ɂƂ��� �@�@�@�䉶�ɐ����N���v�ւ@�t�i���V�܁j  �{���ƕ_���@�O�ؔV����]�� �����{�c�o���q�A�E���O�ؔV�� |

| �@ | �{���v�C�L | �{���ƌn | �{���Ɗo�� |

| �Ɍ��̖� | �Ɍ��ɖ؍��q�� | �Ɍ��ɖ؍��q�� | �Ɍ����V�� |

| �{�{�̖� | �{�{�O�ؔV�� | �{�{�E���q | �{�{�O�ؔV�� |

| �{�{�Ɨ��̖� | �{�c�o���q | �{�c�p���q | �{�c�p���q |

| �{�{�̓��� | �\�\�\ |

�L�̗��ƁA孋����B�|�A�� ���������V�|�A���d�}�� |

�̗L�Q�l�A�������A ���A�}�� |

| �}���̓� | �\�\�\ | �܌��\�O�� | �܌��\�O�� |

| �}���҂̍s�N | �\�\�\ | �i�L�ڂ���j | �i�L�ڂ���j |

| �}���҂̖@�� | �\�\�\ | �\�\�\ | �i�L�ڂ���j |

| �Ɍ��̎��� | �\�\�\ | �i�L�ڂ���j | �i�L�ڂ���j |

| �{�{�̎��� | �\�\�\ | �i�L�ڂ���j | �i�L�ڂ���j |

| �{�c�̎��� | �\�\�\ | �\�\�\ | �i�L�ڂ���j |

| ��j�̎捞�x�� | �� | �� | �� |

|

�@�ȏ�̂悤�ɁA���̎O�����ł͏��ʂ��قȂ�B�����͒��q�̎���͂����Ċu����͂Ȃ�����A�}�������Ɋւ���L�^�̎O�̈قȂ郔�@�[�W�����ƌ��Ă悢�B�u�{���v�C�L�v���Ì^��ۂƂ����͈̂ꉞ�����邱�Ƃ����A����ɂ��Ă��A����͎��㍷�ł͂Ȃ��A���Ă̂Ƃ���A��j�`���̎�荞�݂̓x�����قȂ�̂ł���B���̓x�����A�u�{���ƌn�v���u�o���v�̕����傫���B �@���Ƃ��A�u�{���ƌn�v���O�ؔV�����u�E���q�v�Ƃ���Ƃ����A�u�o���v���Ɍ��ɖ؍��q����u���V���v�Ƃ���Ƃ���A���Ⴊ����̂����A�܂��`�����ł܂��Ă��Ȃ��i�K�̂��̂ł���B���邢�͂܂��A�O�ؔV���i�E���q�j�̏}���O�̓����Ƃ��āA�Ƃ𗣂��孋����Ă����i�{���ƌn�j�Ƃ��A�Q�l���Ă����i�o���j�ȂǁA���b�Ɉ��̃h���}��������������̂��m�F�ł���B������A���҂Ƀj���A���X�̑��Ⴊ����A�܂����b���Œ肵�Ă��Ȃ������i�K�������Ă���B �@�����A�{�{�O�ؔV���i�E���q�j�ƈɌ��ɖ؍��q��i���V���j�A���̗��l�̎������قړ����Ŏ��^���Ă��邱�ƂȂǂ��炷��ƁA���̎����Ɋւ��ẮA�J�ԓ`���ł͑傩���ł܂��Ă������̂̂悤�ł���B �@����ɑ��A�{�c�u�p���q�v�̎����́A�����Ƃ���j�̓x���������A�܂������Ƃ��Ă��㔭�I�ȋL���ł���B�u�{���ƌn�v�ɂ��̎��^���Ȃ��̂́A�܂����ꂪ�������Ă��Ȃ���������ł���B�܂��A�Ɍ��ɖ؍��q��ƎO�ؔV���̎������������A���ŁA�{�c�̎������������Ƃ��������ł���B����䂦�A���̋L���̗L���ɂ���āA�L�^�̐�ƌオ�m���B �@�������A����ɂ��Ă��A���\����Ƃ�������ꂽ���Ԃɂ�������ł��낤�B�ԕ䎖���̐�쒷��̗L���Ȏ����ɂ��Ă��A����̋L�^�̒��Ŕ����������̂ł���B����A�����̓����҂Ɏ�����v�����鐢�Ԃ̎��߂��������B��j�̐��Y�@�\�̈�́A���̎��v�ɉ����邱�Ƃł���B �@���āA�{���ƒ��̎j���������I����Ƃ���ŁA���ӂ����N���Ă������Ƃ�����B����́A�O�ؔV���ƂƂ��ɒ����ɏ}�����҂̖��̂��Ƃł���B����͂܂��A�{���ƒ��ł́A�u�Ɍ��ɖ؍��q���v�ł������B���ꂪ�A��j�ł́A�u�Ɍ����V���v�ƂȂ��Ă����炵���B�����܂ł́A��L�����Œm���B �@�������A���̌�A�\�����I�����o�߂��邤���ɁA���Ԃł́A�u�Ɍ��v���u�⌴�v�ɕς����悤�ł���B�܂�A�u���͂�v���u���͂͂�v�ɓ]�a���āA�u�⌴�v�����o�����炵���B����́A��̓`���ψقł���B �@�Ƃ��낪�����A�O�ؔV���ƂƂ��ɏ}�������҂̖��́u�⌴���V���v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B����́A��f�����Ŋm�F������悤�ɁA���\���̕P�H�ɂ͂܂��Ȃ��������ł���B�����́A�u�Ɍ��ɖ؍��q��v�ł���B�������A�J�ԁA�u�Ɍ����V���v�Ƃ��������������Ă����B�������A�ω��������܂łł���B�܂�́A�u�⌴���V���v�Ƃ������́A���\�̍��͂܂����݂��Ȃ������̂ł���B |

|

�@�Ƃ���ŁA�������{�q�ɂ����O�ؔV���͂ǂ������o���̎҂��B����ɂ��āA���炩�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂��A���܂��ɁA�O�ؔV���́A���{�̔n�q�������Ƃ��A����̐V�Ə@�т̑��������Ƃ��A����Ȍ㐢����������`�Ɉˋ����������A���܂��Ɏ��ł��Ă��Ȃ�����ł���B �@�O�ؔV���̏o���Ɋւ��ẮA�L�^�͖{���ƒ��ɂȂ�����A�e���̋L�^����������̂����ł���B���́A���O���R�ɎO�ؔV���̂��Ƃ��������j�������݂���B�Ȃ��P�H�ׂ̗̉��R���A�Ƃ����ƁA�������������߂����b�ɂȂ邪�A���R�r�c�ƒ����O�ؔV���̉��������̂ł���B �@���łɍ��͐̂̂��ƂɂȂ邪�A�ȒJ�Ⴉ�狳�����ꂽ�̂́A���O���R�ɂ́w�g�����̔�^�x�Ƃ����ꏑ�������āi�w�g���Q���W���x�����j�A�����ɎO�ؔV���̉�����o�����R���������^����Ă���Ƃ̂��Ƃł������B �@�Ȃ�قǂ������ɁA�w�g�����̔�^�x�ɂ͂��̋{�{�ƕ������������B���S�l�̔ˎm���W�҂̏o���o�������ɕ��ׂė��L���Ă���̂����A���̂Ȃ��Ɂu�{�{��c�v�Ƃ��āA��L����u���V���Ƃ��̎q���A���q����Y�����q��Ɠ�j�����n�̎��т��L���A���q�a�����āA��j���u���V���̉ƓƖ����k�������Ƃ��q�ׁA����ɎO�j�Ƃ��āu�{�{�O�ؔV���v�A�O�ؔV���̒�u�{�{��Y��v�v�A�����ċ�Y��v�̎q�u�{�{�����q�v�̋{�{�Ƃ̎O�����L���Ă���B �s�{�{�����q�@�m��V��s�A�Z�\��U�ܐl�}���A�l�\�l�B�\�܍ΔV���Z���V���ʐ\��B���߂���s�ɔ��n

�Ƃ���A���̋{�{�����q���O�ؔV���̌n������O���R�ւ����炵�����̂炵���B�r�c�ƕ��ɔː��j���i���R��w�t���}���ّ��j���ɂ���A���\��N�i1696�j�̋{�{�����q���㕶���́A�w�g�����̔�^�x�Ƃقړ������e�ł���B�w���̔�^�x�̋L���͋{�{�����q�̎l�\�l�A��V��s�܂łł��邩��勝��N�i1685�j�̋L���A����ɑ����\����̕��́A������\��N��̌��\��N�i1696�j�\�܍A���������y���ł���B�Z�\��U�ܐl�}������m�s����S�\�֕�\���������Ă���B������N�\���\�����\��ΔV���A���]�ˎ��n�l�֔폢�o�A���\�ꌎ�\�����X�\��A���U�Z�\��U�ܐl�}���퉺��B�V�a�O�N�A��V��s��t��t �@���Ȃ킿�A���̂��Ƃ��炷��A�w�g�����̔�^�x�̋L���̕����\��N�������A���̌��\����ŁA�{�{�����q�͓�\�����O�\�N�ȏ���r�c�ƉƐb�ł��������Ƃ��m���킯���B �@�{�{�����q���オ���\��N��o�ł���Ƃ���A�������R�˂́A�r�c�P���̑\���E�j�������ł�������i1672�`1714�j�ł���B�j���́A�{�������Ɛ�P�̑��ł�����B�܂�A�{�������Ɛ�P�̖��E���P���r�c�����i1609�`1682�j�̍ȂƂȂ�A���̐��q���j���ł��邩�炾�B �@�������A�r�c�j���̖����A�P�H���E�{�������ɉł��Ă���B���̍��A�P�H�{���ƂƉ��R�r�c�ƂƂ͈��ʊW�ɂ������B���q�̂��Ƃ��A���̖{�������̑�ɁA�P�H�ŎO�ؔV�����߂���`�������ꂱ��o���Ă����悤�����A�܂��ɂ��̍��A�O�ؔV���̉����A�����O���R�ɋ����̂ł���B �@�Ƃ��낪�A�P�H�̓`���ɎO�ؔV���̉����֗^�����C�z�͂Ȃ��B�ނ���A�ނƂ͖v���ɁA���̂悤�ȕP�H�ł̓`���������������̂ł���B �@���āA���̋{�{�����q�������炵���L�^�ɂ��A�O�ؔV���̑O������Ă݂�A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B �@��c�͈ɐ������쌴���i���E�O�d���l���s�s�j�A�����q�̑c���E����u���V���̑�ɁA������������ĘQ�X�̐g�̐��쏟���i1564�`1651�j�Ǝ]��ŏo��������ŁA�ނɎd���ĕ��ҕ�s�Z�S�B����u���V���ɒ��j�Y�����q�傠��A���������j�a�����ē�j��n���Ղ��k���A��Ɏu���V���𖼂̂����B �@�����ĎO�j���O�ؔV���ŁA�{�{�����̗{�q�ɂȂ����B �@�P�H�Ŗ{�������ɏ}�������{�{�O�ؔV���ɒ킪����A�w�g�����̔�^�x�ɂ��A������Y��v�Ƃ����B���\����͂�����u��Y���Y�v�Ƃ��邪�A���Âꂪ���������A�����������B���������̂��肩�����炷��A�u��Y���Y�v�ł͜~�����B�w�g�����̔�^�x�́u��Y��v�v�̕����`���I�ɂ͖ނ��炵���B���\���セ�̂��̂��ʂ��ł��邩��A��ʂ̉\��������B �@�Ƃ�����A�����܂ł̋L�^�ł����A�������{�q�ɂ����O�ؔV���́A����ƉƐb�E����u���V���̎O�j���Ƃ������Ƃł���B�܂��ɁA���̋{�{�����q���A�s�{�{�O�ؔV���B����u���V���O�j�ɂāA�����ߛ��͔����ɂČ����t�ƋL���Ă���̂ł���B �@�������A�O�ؔV���̒m�s���S�́A�{���ƒ��̋L�^�ƈ�v���邵�A���������i�O�N�܌������ɑ����������ƁA�����\�O���A��\�O�Ō䋟�i�}���j�������ƂȂǁA������{���ƒ��̋L�^�ƍו��܂ň�v����B�܂��A�{�{�Ƃ̉Ɩ䂪��j�b��ŁA���ꂪ�{���Ƃ֖̑�Ղ������̂��Ƃ������ƁA����͑��ł͓����Ȃ��M�d�ȏ��ł���B���������A��̈ɐD�̋{�{�Ƃ��Ɩ�͋�j�b��Ȃ̂ł���B �@�������A�O�ؔV���`���ɂ���悤�ȁA�����������������A�O�ؔV�����{���Ƃ�v�d���ĘQ�l���Ă����A�ȂǂƂ����b�́A�{�{�����q�̕����ɂ͂Ȃ��B����ɂ���Ĕ�������̂́A�O�ؔV���Q�l���́A��ɍJ�ԓ`�������Y�������b�ł����āA�����ł͂Ȃ����Ƃł���B �@�O�ؔV���̏o���Ɋւ��āA���̏����q�̕����ȏ�̎j���͂Ȃ��B���������āA�������Ƃ��āA�O�ؔV���Ɋւ���㐢�̓`���������ł���Ƃ����킯�ł���B |

*�y�g�����̔�^�z

�s�{�{�O�ؔV���@�m����u���V���O�j�ɂāA�����ߛ��͔����ɂČ����n�@�{�{���U�Ɛ\�җ{�q�Ɏd�A�������V�����A�{�������l�֔�o�A���S�Δ퉺�A��ߏK�ɔ폢�o��B��j�b���t��ւƌ�ӂɂāA�t�Ҍ�A����Ə���B���@�l�k�����l���i�O�N�܌������䑲���V���A���\�O���A��\�O�ɂČ䋟�d��t �s�{�{��Y��v�@�m�O�ؔV����ɂČ����n�@�������@�l�������ɔ폢�d��B�Z�O�ؔV���}���d�A���q�������ɕt�A��Y��v�ɐՎ�������A�����l��t�A�����O�ؔV���ɔ됬��B�V���@�l�k��P�l�d�B���]�˂䉺���퐬�A���Z��l�䋟�퐬�A�O�ؔV�������Z��䋟�d��B�V���@�l���Z��l��ӂɂāA�����䗷�قɂČ�ڌ���t��B�b���l�k�����l���A�ԓ��ɔ�t��B���L�l�k�����l���A���i�\��N�㌎�a���B���Z�{�{���V���Ɛ\�A�Վ��퉺�A���L�l�ɔ����A�Ⴋ���a���d��t  �{�{�����q����� �r�c�ƕ��ɔː��j��

*�y�O�ؔV���n���z�@�i�g�����̔�^�ɂ��j

�@ ������u���V���� �@�������������� ���������ƒ� �@���Y�����q�� �@�b �@����n�@����u���V�� �@�b �@���{�{�O�ؔV���@�����{�q �}�� �@�b �@���Z�Ֆڋ{�{ �@����Y��v���ٔV�� ��a�S�R �@�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@�@�������q ���R�r�c�ƒ� |

|

*�y�O��V���n���z�i���쎏�ɂ��j

�@ ���V�ƈɉ��@�ф� �@���������������� �@���F�E�q��ф����O��V����� �@�b�@�@�@�@�@�@�b �@�������q��с@���s�Y�E�q�� �@�b �@�����v�@�@ �@�b �@�������q

*�y���쎏�z

�s�c���̔����N�Ȃ�B�{�{���U�����̊O��������ȂāA�̙��p���悭���B�̂��ȂĔd�B�P�H���{�����Z���̒��E������㒉���Ɏd�ցA���������o�f�����ď������ƂȂ�B�\���S�B�������ċ{�{�O��V����ਂƍ����B���i�O�N���Ќ܌������A�����O�\��ɂ��đ����B������̌����Ɋ����������}�����B�N��\�O�B熐��̉� �@�@���c�R�݂˂̗��ɂ����͂�� �@�@�@�@�J�̍g�t�������U���� ���b�{�c�S���q�A��l�O��V����������đ��܁T�}�����B�N�O�\�O�B熐��̉� �@�@���ɂƂނȂ��玀�ɂƂނȁ@���ƂĂ� �@�@�@�@�v�ւΐ[���N�����Ȃ��� ��͔d�B�����R�������쉮���ɂ���B���U���̙��p�A��ਂ��ΐ썶��沐��֙B�ցA�v���B�҂��邱�Ƌ{�{�������Ƃ̞��Ɉς��t�i�g��S���ې�㑺���j  ���쎏

*�y�}�O�V�Ǝ��n�}�z �@ ���F�쉺��瑥�������� �@�������������������� �@���R��ΉE�q�� �@�� �@���V�ƒe�����q�呥�턟�� �@���@�@�@�@�@�i�@�сj�@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���퉮�ܘY���q��@�@�@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���^�@�F���@�@�@�@�@�@�� �@������������������������ �@���F���q ���@���A��v�d ���� �@�� �@�������q��M���e�V��ѐ� �@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@���s�Y�E�q��ю큨  �}�O�V�ƉƗݑ㓃 ���⎛�@���������q�s�O�ޖ� |

�@�Ƃ���A�����܂ł��āA����̓`���ɘ_�y���Ȃ��킯�ɂ͂����܂��B���Ȃ킿�A��́w���쎏�x�i�g��S���ې�㑺���j���L�ڂ���r�����m�ȋL���̂��Ƃł���B �@���ꂪ�����V�Ɖƌn���ɂ��A�V�Ə@�т̎q�ɐV�ƉF�E�q��т���A�܂����̎q�i�܂�@�т̑��j�ɎO��V����ׂ�����A���ꂪ�{�������ɏ}�������Ƃ����l�����Ƃ���̂ł���B �@�L�����e�͂������B�\�\�O��V����ׂ͓����̔����N�ŁA�u�{�{���������v�̊O���ł������̂ŁA�̌��p�ɂ�����Ă����B���̂��ߔd�B�P�H���E�{�����Z��i�����j�̒��q�E������㒉���Ɏd���A����������o�p����ď������ƂȂ�A�\���S�B�������āA�{�{�O��V����ׂƍ����B���i�O�N�܌������A�����͎O�\��ɂ��ĖS���Ȃ����B��ׂ͒����̒����̌����Ɋ����āA�����}�������B���N��\�O�B �@�����̂悤�ɁA�����Ɍ�肪���邪�A����́w���쎏�x���\�㐢�I�̒���ł��邩�炾�A���łɁA�}����������S���\�N�ł���B�{������������d�オ�����͕̂����\��N�i1815�j�A��q�̖{���ƒ��̏��������ꐢ�I�ȏ����̍앨�ł���B���̓`���̐������������Ɗ����l����K�v������B �@���ꂪ�\������`���̑��w������Ă������Ƃ́A�u�����̔����N�ŁA�{�{���������̊O���v�Ƃ���������ɖ��炩�ł���B���҂̐��ؕ��n�́A�����N�ԁA�ÎR�����ƂɎd������܂ŁA������������R�w�҂ł���B�������A�w���|���`�x�����Ă���B���̂����A�����炭�P�H�ɂ��������āA�{�c�o���q�̎������܂ޓ`���������̂Ǝv����B���������āA�O�ؔV���̖���S�����̐V�ƎO��V����ׂȂ�l���̉��\�ȊO�́A���ؕ��n�̕������b�ł���A�܂��z��������B �@�w���쎏�x���E�������̎O��V���`���́A�{�{�����͍�B�{�{�����܂ꂾ�Ƃ����A����ȊO�ɂȂ����[�J���ȓ`���̕��Y���ł���B���������։�c�����������łɁA�O�ؔV�����V�Ǝ��ɂ��Ă��܂����̂ł���B�������A���ꂪ����`���ł͂Ȃ��A�����V�ƌn�}�̓��ɏꏊ��^���Ă��܂��Ƃ��낪�A����܂��O�̂������d�Ƃł���B �@�����Ƃ��A���n�}���A���̎O��V�����������ٗ�ɒ����A�ɂ��₩�ŋK�i�O��̗l���ł���B�w���쎏�x�̌��{�͌������Ȃ��B�������疾���ɂ����ĕҎ҂̉��M�����Ȃ肠��B���������Đ����̎悵���V�ƌn�}�ɓ������炠�������ǂ����A���̑̍قł͂�����^�킵���B �@���쑤�̐V�Ǝ��n�}���m��Ȃ��̂́A�V�Ə@�т���B��������̓����ł���B�Ƃ��ɏ@�т̒��j�E�F���q���F�E�q��тƂ������ɂ��Ă��܂��A�m�s�O��Ƃ͋���������`���ł���B�}�O�V�Ǝ��n���́A��B����̐V�ƉƂɂ��ẮA�d�B�����S�̉F�쎁�ƌ��������Ȃ��A�قƂ�nj�`���炯�̈��R�Ƃ���悤�ȓ��e�����A�}�O�ڏZ�Ȍ�̓����ɂ��ẮA�������ɁA���쑤�j���̒m��Ȃ����Ƃ��L�^���Ă���B �@����i�@�сj�̒��q�E�F���q�́A�c���ܔN�ɕ��ƂƂ��ɒ}�O�֗��āA���c�����Ɏd���āA�ј\�O�S�B���f��́A��̓��̂����O�S�^����A�{�m�O�S�ƍ��킹�āA�s���Z�S�ł���B �@���̌�A�F���q�͕�������Ǝ�S���@���ֈڂ����B�܂�A���c�����̈▽�ɂ��A��k���V�͓�l�̒�A�����Ɍܖ��i�H���j�A�����Ɏl���Η]�i���@���j�m���āA��̕��Ƃ�ݗ������̂����a��N�i1623�j�B���̂Ƃ��A�F���q�͍����ɕ�������āA���@���ֈڂ����炵���B�������F���q�́A��N�A�̂����č��c�Ƃ�v�d���āA���֍s���A�א�z����̉Ɛb�ƂȂ����A���̎q���͍������ɂ���A�Ƃ�������A�F���q�̌n���̐V�Ǝ��͔��ɂ������炵���̂ł���B�������A���̂�����͔�㑤�̗��t�����Ƃ��Ă��Ȃ��̂ŁA�m���ł͂Ȃ��B �@�}�O�V�Ǝ��́A��̎����q��M�̌n���ł���B�Z�̉F���q��恂������m��Ȃ��B�}�O�V�Ǝ������ɂ́A�f�N�f�n���܂߂ĈȌ�̉F���q���ւ͕s���ł��邵�A�F���q�̎q�ƂȂ�ƈ�w�s���ł���B�������A������Ƃ����āA�F���q�̎q�������̗{�q�E�O�ؔV���ɂȂ�킯���Ȃ��B �@�����̗{�q�ɂȂ����u�݂��v�V���Ȃ�A���쏟���Ɛb�E����u���V���̑��q�A�O�ؔV���̂��Ƃł���B���łɌ����悤�ɁA����͎O�ؔV���̉��E�{�{�����q��������ƋL�^���c���Ă���B�O�ؔV���́A����̐V�Ǝ��Ƃ͉��̊W���Ȃ��l���ł���B���������A�܂��ɂ��̎O�ؔV���̉����A���̔��O���R�̒r�c�ƒ��ɂ����Ƃ́A����ł͂܂������m��Ȃ������炵���B �@��f�w�g�����̔�^�x���A�O�ؔV���̉��ɂ��勝��N�i1685�j�̋L���A���������Ă�����S�O�\�N��̂��́w���쎏�x�̋L�����A����ƐM�ߐ��𑈂��킯�ɂ͂����Ȃ��B��B�Y�̂��̎O��V���`���́A��ʂɁw���쎏�x�̕����֘A�L�����ǂ�قǂ̕ό`��ւ��������ł��邩�A���̈�[���������̗�ł�����B����������A�O�ؔV������c���������Ɠ����悤�ɁA��������c���������̂��A����̓`���Ȃ̂ł���B �@�J��Ԃ��A����̎j���́A��B�������@�т̑��q�̂��ƂɂȂ�ƁA�قƂ�lj����m��Ȃ��B���̑��ɂȂ�ƁA�b�͂܂������̋�z�ł���B�}�O�̐V�Ǝ���m��Ȃ�����r�����m�Ȗϐ����\�����Ď��~�߂������Ȃ�����܂��ł���B�悤����ɁA�V�ƎO��V���ג�Ȃ�l���͎��݂��Ȃ������B�V�Ə@�т̑��͕����̗{�q�ɂȂ�Ȃ������B���ꂪ�����ł���B �@�Ƃ͂����A���܂��Ɂw���쎏�x�̋L���Ɉˋ����āA�O��V���`�������Ă�����̉��Ƒ������Ƃ��B�w�g�����̔�^�x�Ƃ����̂���m���Ă������������m��Ȃ��A�Ƃ����̂������̕����{���҂Ȃ̂ł���B�ӑĂƂ����ق�����܂��B |

|

�@�����ЂƂA�O�ؔV���`����������A�}�O�́w�O�����ϕM�L�x�����̕����`�L���L�����b������ł��낤�B���̏��͋��۔N�Ԃ̒���ŁA�ނ��w���쎏�x����\�N�قǑO�̂��̂ł���B���҂̗��ԕ��ς́A�}�O�����̍��c�Ɛb�ŁA�}�O��V���̈ꗬ���`���l�ł���B�܂����\�\�l�N�Ə\�Z�N�ɂ͔d�B���ŎĔC���邩�畺�@�̑厖���w�҂ł���B���������āA�{���̓`���́A��f�̖{���ƒ��̏������ƁA�قړ�����̓`���ł���B �@�{���́A�O�ؔV���ɂ��āA�`���A�s����V���n���m�{�m�n�ǃi���t�Ƃ���B�O�ؔV�����n�ǁA�n�q�������Ƃ����̂�����A����͘b���ŏ�����Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���̂ł���B �@�Ƃ�����A�ȉ����̋L�������Ă݂悤�B�\�\�������A���鎞�A���X������|�n�Œʂ����B���X���́A�����X�������ŕ�����A����������֍s���C�����̊X���ł���B��肩��͓`�@���A�������ʂ�A���̒��S�E���틴�Ɏ���v�H�ł���B�����̘b�ł́A�������A�����������ŏ�|�n����Ƃ��A���X���o�R�Ő��{���ʂ��������Ƃ����ݒ�炵���B �@�������Đ��{��郁i���܂�j����A�\�l�A�܍̏��N�����������n�̌����������B�����͔n�ォ�炶������Ə��N�̖ʍ������ĉ]���A�u�����A���܂��B���ꂪ�{�q�ɂ��āA�ǂ����悢��l�֏o�d�����Ă�낤�B�{�q�ɂȂ��v�B���N�͔n�q�����A�����͂��̎q�̊�ʂ��������āA�{�q�ɂ��Ďd�������Ă�낤�A���m�ɂ��Ă�낤�A�Ƃ����킯���B �@�����������]���ƁA���������N�́A�u���͂��肪�������Ƃł����A�V�����e������A���̂悤�ɔn�q�����Đe��{���Ă��܂��B���Ȃ��̗{�q�ɂȂ��Ă��܂��ƁA���e�������ɍ����Ă��܂��܂��傤�B���̘b�͌�Ƃ��������v�ƒf���B�e�F�s�ȏ��N�Ȃ̂ł���B�����͂�����ĉ]���A�u�Ƃɂ����A�܂��́A���܂��̉ƂɘA��čs���v�ƁB �@���{�̏��N�̉Ƃɍs���ƁA�����͗��e�ɗ{�q�̘b�������������A���������ɍ���Ȃ��悤�ɁA�e�ɋ���^���A�ߏ��̎҂ɂ��V�e�̂��Ƃ�����ɗ���ł������B�����͂��̂悤�ɂ��Đe�����瑢��V����Ⴂ�����A�{�q�ɂ��Ă��炭���炵���B���ꂩ��A�d�B�P�H�̏��u�{���������㒉�����v�֏o�d�������B����V���͒����a�k�������A�{�������l�̐S�Ɋ����A����ɗ��g�o�������Ƃ����B �@�ނ��A�w���ϕM�L�x�Ɂu�d�B�P�H�̏��{�������v�Ƃ���̂͌��ł���B�P�H���͕��e�̖{�������i1575�`1631�j�ł���B�����i1696�`26�j�͒����̒��q�ł��������A�{�������̍ݐ����A�Ɠ����͂Ȃ��A�u�P�H���v�ɂȂ������Ƃ͂Ȃ��B���̂����������`�����a�`�ł���B �@�Ƃ��낪���ɁA�w���ϕM�L�x�́A����V���͎�������ĉɂ�\�������A�܂�A�{���Ƃ�v�d���āA�P�H������]�˂։������A�Ƃ����B�ƁA���̂����A�{���������a������B�����͂��̂�����ɋ��āA�����̎����ƁA�u�ߓ����ɑ���V�����A�i�]�˂���j�����֗��邾�낤�B���U�̕ʂ�ɂȂ낤�B�����̕ʂ�ɋ������Ă�낤�v�ƁB�������āA�����̗\���ʂ�A���炭���đ���V��������ė����B�����͉x�тɊ���������ɋ��������B����V���͕����̔u�����]���Ē��Ղ��A�u���ꂩ�炷���ɕP�H�֍s������ł��v�ƕ����ɍ������B�u�����Ƃ��̊o��ł���v�ƕ����̈��A�k�����l���������B����V���͂��ꂩ��P�H�֍s���ĒǕ��k�}���l�����Ƃ����B �@�w���ϕM�L�x�̋L���͈ȏ�ł���A������L�ۂ݂ɂ��������]�`���������A���Ƃ̐^�����]���A���ɁA����V���Ȃ�ʎO�ؔV���̕��́A�{���Ƃ�v�d�������Ƃ͂Ȃ��B�O�ؔV������́A��̋�Y��v���Ɠ������A�O�ؔV�����P�����Ă���B��Y��v�͂��̌�{���Ɠ]���ƂƂ��ɑ�a�S�R�ֈڏZ���Ă���B�{�{�Ƃ͂��̂悤�ɖ{���ƉƐb�Ƃ��đ������Ă��邩��A�s�q�׃A�c�e�ɐ\���t�Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł���B �@���łɌ����悤�ɁA���\���ɂ��łɁA�d�B�P�H�ł́A�O�ؔV���ɂ��ē���̓`�����������Ă������Ƃ��m�F�ł���B�w���ϕM�L�x�͂��̓`������荞�̂ł���B�{���͒}�O�̕���������A�������Č���ƁA���۔N�Ԃ܂łɁA���̓`���͂��Ȃ藬�z���Ă����̂ł���B �@���ɁA����V�����i�]�˂���H�j�P�H�삯����Ƃ����b�B���������́A��l�����������A�O�ؔV���͂��̏������ɏ}�������B���̋{�{�����q�ɂ��A�s���@�l�k�����l���i�O�N�܌������䑲���V���A���\�O���A��\�O�ɂČ䋟�d��t�i�g�����̔�^�j�Ƃ������Ƃł���B �@�����̒ʐM��ʎ�����l����A�������]�P�H����]�˂܂ŒB����̂ɉ��������邩�B�O�ؔV�����������ɏ}�������Ƃ���A�ނ��]����č]�˂�����A�����ĕP�H�ɕ����߂�ɂȂǂ��肦�Ȃ��B���������Ă܂��A�����������P�H�ɋ��Ȃ���A�����͎O�ؔV���̏}��������I�ɒm��ق��Ȃ��A�����������̕ʂ�ɋ�������Ȃǂ��肦�Ȃ��̂ł���B �@�悤����ɁA���Ƃ��Ǝ����́A�{�������̉Ɛb�E�{�{�O�ؔV�����A��������A���̏������ɕP�H�ŏ}�������A�Ƃ������Ƃ݂̂ł���B�`���̓h���}�e�B�b�N�Ȏd���Ă��D�ށB���̏}�������͍J�ԗL���ł������炵���A���̂悤�ɐ��Ԃœ`�������`���邤���ɁA�O�ؔV���͖{���Ƃ�v�d���P�H�����������A�����̎����ċ}篕P�H�삯���A�}�������Ƃ�����b�����������̂ł���B�������A��q�̂��Ƃ��A��j�ɂ͎O�ؔV����Ɍ��̎����܂ŋL�ڂ��A����ɂ͋{�c�̎����܂ōڂ���悤�ɂȂ����̂ł���B �@���\����܂łɁA����Ȃ������̎O�ؔV���`�����A�d�B�P�H�ł͔������Ă����B�w�O�����ϕM�L�x�̒��ҁE���ԕ��ς͂�����Ă����ł��낤�B�����A�������������ɂ��āc�]�X�̘b�́A����ɔ��Ђꂪ�������������ł���B������́A�}�O���[�J���ȓ`���̔��W�`�ł���B |

���X��

*�y�O�����ϕM�L�z

�s����V���n���m�{�m�n�ǃi���B���B�A�����A��X�������|�n�j�e��ʁB���m�{�m郃j�e�A�\�l�܃m���A�n�m����A�i�~�s�B���B�n�ト���A�c�N�^�_�g�ޓ��K�c���������e�A�u�����A��{�e�q�j�V�e�A�\�僑�o�B�{�n�����v�g�L�P���o�A�ޓ��\�l�A�u�n�z�N��w���A�V�m�e�����e���B�^�@���n�q���V�e�{�w���B��g�m�{�q�j���e�n�A�_�e��V�j�y�u�x�V�B��ƃA���v�g�\�X�B���B���ʃq�A�u�摴���K�ƃj�A�s�P�v�g�e�A�މƃj�����A�_�e���E�m�|��\���P�A�c����V���V�l�j���q���A�^���A���m�҃j�����j���u�A�ޓ������q�A�b�N�{�u�e�A�d�B�P�H�m���A�{���������㒉�����w���o�T���B�����a�A��S�j���q�A�i�X���g�Z���B�R�����A�q�׃A�c�e�ɐ\���A�]�˃w�����B�����a�A�s�K�j�V�e�����V�ʃt�B���B�n������j���e�A���������A�u�ߓ�����V���҃��x�V�B���U�m�ʁA��y���v�g��B�J�N�e�b�N�A���e����V�����҃X�B���B�A�x�j�s���A�r���V�ʃt�B����V���A�u�����]�V�e�ՃL�A�R���������j�P�H�����z��ʐ\�B�X�B���B�A�ރm�o��V�R�A���A�A���B����V���A�P�H�j�����A�Ǖ��Z�V�g�C�w���B�ɁX�X�t |

�O�ؔV���y�юq���W�n  ��a�S�R��@�����E �ޗnj���a�S�R�s �@�@�@�@�L�b�G�g�\�G��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� �@����ƍN�\�G���\��P �@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���\���P �@�{�������\�����\�����@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�j�� �@�@�@ �r�c�P��������������  ���R��ƌ�y���@���R�s  �r�c�������@�ь����p�ّ�

*�y�{�{�����q����z

�s��A���A������a���S�R�j�������B�\�ܔV�N�A�Z�ٔV���ʐ\��B���߂���s�k�Ɂl��L��B������N�Џ\���\����A���]�{�A��\��ΔV���A�c�a�l�k�����l�]�폢�o�A���\�ꌎ�\���A���\���B���A�U�Z�E��U�ܐl�}���퉺�A�䎮�i�j���l�A�䋟��g�҂𑊋Ό�t�i�r�c�ƕ��Ɂj  �r�c�������L �y�P�H�{�{�Ɓz ���a7�N�i1621�j�H�`���i16�N�i1639�j �{�{�O�ؔV���i1606�`1626�j �{�{��Y��v�i�H�`1642�j �y���{�{�Ɓz ���i4�N�i1627�j�`���i9�N�i1632�j �{�{�ɐD�i1612�`1678�j |

�@�Ƃ���ŁA���̌�A�P�H�̋{�{�Ƃ͂ǂ��Ȃ������A�Ƃ����b�ł���B �@�����q�̕���Y��v���{�������̎������ɏo�d���Ă������A�Z�O�ؔV���̏}���ɂ�����A���̉Ɠ��k�������A�����O�ؔV�����P���A�������̖{�������Ɏd���A�������ĕP�H�̋{�{�O�ؔV���Ƃ͑��������̂ł���B �@��P���P�H����]�˂A�邳���A�{�������͔ޏ��𑗂�Ƃǂ����̂����A�Z�̋{�{�Ƃ��k������Y��v�́A���̈�s�ɋ��A�����̗��قŐ�P���ڌ������������ƋL���B �@���̌�A���������A����ˏ���ˎ�ł�������j�������P�H���ƂȂ�B��Y��v�́A�����̑�ɂ͔ԓ��k����l���߂��Ƃ����B���̌�A���������N�̏��ŁA���i�\�ܔN�i1638�j�Ɏ��B�}���͐��O����̂�������J�O���q�B�剮�����l������Đ����̕�̑��ɑ���B �@�������A�����̒j�q���Â���c���䂦�A�����̏]��E�������}篏��ɐ������B�����i�\�Z�N�i1639�j�{���Ƃ͑�a�S�R�֓]���ƂȂ�B���̂����A��Y��v���A��a�S�R�ֈڂ�̂ł���B�������Ċ��i�\��N�i1642�j���n�ŕa���B �@�{�{�����q�́A��Y��v�̓�j�Ƃ��Ă��̑�a�S�R�Ő��܂ꂽ�B �@�@�@�s���A������a���S�R�ɂČ����t �@���̑�a�S�R���܂�̋{�{�����q���A�����ɂ��Ĕ��O�r�c�ƉƐb�ɂȂ������B�܂��A����Y��v�̎���A���j�ٔV�����Ɠ��k�����B�����ɂ܂��u�{�{�ٔV���v���o�ꂷ��B�u�{�{�ٔV���v�͕����̗c���ł͂Ȃ��A�{�q�E�O�ؔV���̉��̖��ł���B �@���������̒��j�E�ٔV�����a���������߁A���̋{�{�O�ؔV���Ƃ͖{���Ƃ��u�Q�l�v�A�܂�{���Ƃ���ɂ��o���ꂽ�B����͏����q���\�܍̏��N�ŁA�����炭�㌩�Ȃ��䂦�̂��Ƃł��낤�B���m�͊ȒP�Ɏ��Ƃ������̂ł���B �@���N�ɂ��ĘQ�l�̐g�̏����q�́A��s�ޗǂɏZ�݁A���̌�A�]�˂֏o���炵���A������N�i1662�j��\��̂Ƃ��A�]�˂Ŕ��O���R�ˎ�E�r�c�����ɏ����o����A�Ɛb�ƂȂ�̂ł���B �@�������āA�{�������E�{�{�O�ؔV���̈����́A�����Ɍ�������̂ł���B�܂�A�r�c�����̍ȁE���P�͖{�������Ɛ�P�̊Ԃ̖��ł���A�d�B�P�H�Ő��܂ꂽ�l�ł���B���P�ƂƂ��ɍ]�˂ɋ��������A���P�͂��łɌ��a��N�i1623�j�Z�ɂ��āA�G���̗{���ƂȂ��Ēr�c�����ƍ���A���i�ܔN�i1628�j�A�\��̏��P�͓�\�̒���ˎ�r�c�����։ł����̂ł���B �@�r�c�����i1609�`1682�j�͒r�c�����̒��j�Ƃ��ĉ��R��ɐ��܂ꂽ���A�Z���Ԃ����P�H���ł��������Ƃ�����B���Ȃ킿�A���a��N�i1616�j�A�P�H�ˎ�E�r�c�����̎��ɔ����A�������̈�̎l�\���p�����A�c���𗝗R�Ƃ��āA���N�������˓O�\�̒�����ɓ]���ƂȂ�B���̌�P�H�ɓ��������̂��A�{�������ł��������Ƃ͐\���܂ł��Ȃ��B �@�r�c�����͂��̌�A���i��N�i1632�j�ɁA�]��E�r�c�����Ƃ̍��ւ��ʼn��R�֕��A�A�O�\�ꖜ��̒m����B��\�l�̂Ƃ��ł���B�Ȍ㊰���\��N�i1672�j�ɉƓ��j���ɏ���܂Ŏl�\�N�ԁA���R���ł������B�w�b�q��b�x�i����j�u�V���Y�ǂ́A���s�ɏ\�O�o���������T���v�́u�V���Y�v�Ƃ͒r�c�����̂��ƂŁA���s�ɂ��̐��T�������čs�����قNJw��D���Ƃ����G�s�\�[�h�ł���B�ˍZ�ՒJ�k�������Ɂl�w�Z�ɌF��R�����ق������Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���B �@�]�k�ɂȂ邪�w�ØV���b�x�ɁA�r�c�V���Y�����A����Ƃ����R�ɁA��Ƃ͕��c��X�u������v�ł��邩��A�ǂ������ɂ����͕�����̏̍��������Ă������������Ɗ肢����ꂽ���A�ǂ����Ă�������Ȃ������Ƃ���B���̘b�̎��͕ʂɂ��Ă��A����͌��I���݂Ƃ��Ă̑喼�E���̃P�[�X�ł����āA�u�V�ƕ����猺�M�v�̂悤�Ɏ��̂Ƃ��ĕ�����̐E����p������͌����ď��Ȃ��Ȃ������B�����畐�����g���u������v�𖼂̂�͂����Ȃ��A����͒�q��������c�Ƒ���ŌĂ��̂��Ƃ���̂́A�����Ⴂ���͂Ȃ͂��������Ƃł���B �@�Ƃ�����A�r�c�������{�{�����q���]�˂Ŕ��������̂͊�����N�i1662�j�A�����\�l�A���P�l�\�O�̔N�ł���B�{�{�����q�́A���P�̕��E�{�������ɏ}�������{�{�O�ؔV���̒�̓�j�A���̉��ł������B�O�ؔV���̏}���͊��i�O�N�i1626�j�̂��Ƃ�����A�����O�\�Z�N�Ԃ��̈��������ł���B�����͋{�{�����q�����R�֘A��A�����B�d�B�P�H�����̋{�{�Ƃ́A�߂��菄���ė����O���R�ōċ����ꂽ�̂ł���B �@�������āA�{�{���𖼂̂�ȏ�A���̋{�{�����q�������̗{�q�E�O�ؔV���̉Ƃ̌p���҂ł���B�����q�͎O�ؔV���̉������A�����Z�O�ؔV���̉Ɠ��k���A�����O�ؔV�����P�����āA�����̗{�q�E�O�ؔV���̉Ƃ��p����������ł���B �@�܂�A�{�{�������O�ؔV������Y��v���ٔV���������q�Ƃ��������̌n�����A�P�H�E��a�S�R�A�����ĉ��R�ɂƁA�ꏊ��ւ����������̂ł���B���������āA�{�{�����̋{�{�Ƃ́A��B���q�̋{�{�ɐD�ƂƁA�r�c�����ɂ���Ĕ��@���ꂽ���̎O�ؔV���n���̉��R�{�{�����q�Ƃ̓���c�����Ƃ��ׂ��ł���B �@�Ȃ��A�ׂ������Ƃ������A�{�{�����q���]�˂Œr�c�����ɋ������̂́A�u������N�\���\�����\��ΔV���v�Ƃ������A����ɂ͋^�₪����B �@�w�r�c�������L�x�ɂ��A�������N������\�Z���A�����͍]�˂֓����B���̓��A�u�Ӄj���V�ۂ֎Q�v�Ƃ���B���́u���V�ہv�͓V���@�E��P�̂��Ƃł���B�����͍]�˂֒��������X�Ƃ̐�P�ɉ�ɍs���Ă���̂ł���B��P�͊����Z�N���A�s�N���\�ł���B���̂Ƃ��͐�P�������o�A����ł���B �@�b��߂��A��������N�A�������Ɍ����͍]�˂ɂ������A���������̔N�͉��R�A��N�ŁA�����O���ɍ]�˂��o���A�����\�����ɂ͉��R�A�����Ă���B���������Č����́A�\���ɍ]�˂ɂ͂��Ȃ��킯�ł���A���̏\���Ƃ������t�ɂ͋^�`������B �@����͂Ƃ�����A�{�{�O�ؔV���}���ɍۂ��A����{�������͎O�ؔV���̉Ɠ��S�Ɩ����A���Y��v�Ɏk�����߂��A�Ƃ����L����M����A���Ȃ��Ƃ��u�{�{�Ɓv�́A�܂��P�H�ɔ��������̂ł���B���ꂪ���̋{�{�ɐD�́u�{�{�Ɓv�ɐ旧���̂ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B �@�������Ă݂�ƁA���i����̈ꎞ���A�d�B�ɂ͕P�H�Ɩ��A��̋{�{�������������������ƂɂȂ�B���̂��Ƃ́A�]����������Ȃ��������Ƃł���B �@�ނ���t�ɁA�O�ؔV��������ŁA�����͕P�H�̖{���Ƃɗ{�q���d�����������Ɏ��s�����̂ŁA���ňɐD���d���������Ƃ����A�܂��Ƃ��₩�ȉ��������z���Ă���B�������A���}���Ɠ]���ƂƂ��ɕ�������B�����Ă��A�P�H�̋{�{�Ƃ͑������Ă����̂ł���B�܂��A�������ɐD�����}���Ƃ֎d���������̂ł͂Ȃ��A�����͋t�ŁA���}���ƉƐb�̈ɐD��{�q�ɂ����̂ł���B���Â�ɂ��Ă��A��B�̎O��V���`�����܂߂āA�����̗{�q�ɂ��ẮA�T���������x�z�I�ł���B |

| �����ƃf�B�[�v�Ɂc�@���c���� |

|

�@�����}�j�A���N�̗v�]�i�~�]�j�́A���킸�ƒm�ꂽ���ƁA�u�����ƃf�B�[�v�Ɂv�ł���B����ɉ����邱�́m�T�C�g�сn�ł��邩��A����]�ʂ�����ƃf�B�[�v�ȕ����֘A�X�|�b�g�ɂ��ē����悤�B �@����́A���c���ցi�l�V�������j�̂��Ƃł���B�����}�j�A���N�Ȃ������v����܂����A�w�����`�x��w��V�L�x�Ƃ��������n�`�L�Ɂu���c�l�V���v�Ƃ������ŏo�Ă��邱�̐l���̂��Ƃ��A�����T�����Ă݂����B�����}�j�A�ł����A���c�l�V�����d�B�P�H������Ɖ��̊W������̂��A�Ǝ���X����ł��낤���炾�B �@�w�����`�x�ɂ��A���c�l�V���͍א�O�ցi�����j����ܐl�}���ɏ\�ܐ�����A�ߎ�̎t�͂ł������B�א�O�ւ͗H�ւ̑��q�ŁA���l�Ƃ��Ă��m����B�O�ւ̑��q�E�����̂Ƃ��A�����͔ӔN���F�{�ɋq���Ƃ��đ؍݂��A���n�ŋq���������Ƃ͒m���Ă���B �@�l�V���̕ߎ�̎t�͂Ƃ����̂́A�ߊl�p���א�Ǝm�ɋ����Ă����Ƃ������ƂŁA�ߎ�͖_�p�A���邢�͐V�Ɩ���̏\��p�Ƃ��W����p�ł���B�ܐl�}���\�ܐƂ����������炷��ƁA���g�̎m�ł���B�t�͂Ƃ����Ă��u�|�ҁv�Ȃ̂ŁA�s�������ł͂Ȃ�����A����Ȍy���g���Ȃ̂ł���B �@���̉��c���A�����i�����j����ł������Ă݂����Ȃ��āA�肢���o�����B�����͑���ɂȂ낤�ƁA�ė����A���Ďd���ƂȂ������A�l�V���͈���ɖؓ���ł��o�����Ƃ��ł��Ȃ������B�����œ��ӂ̕ߎ�p�ł����������B�����͕߂܂�ǂ��납�A�u���������Ă���ꏊ�́A��ԁi�Z�ځj�ȓ��ɑ��ݓ��ꂽ��A���̕����ɂ��悤�v�Ȃ�āA�i�������Ƃ������B�����ĕߎ�����킷�ǂ��납�A�����Ă��鎩����߂܂��Ă݂�A���ꂾ���ł͂Ȃ��A1�Ԉȓ��ɋ߂Â����牖�c�̏����ɂ��Ă��Ƃ����̂�����A�ߎ�p�̖��l�E���c�l�V���͑傢�ɓ{���āA���Ă������A�ǂ����Ă��A1�Ԉȓ��ɓ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����ŁA�l�V���A�͂Ȃ͂����̂��āA�����̖��ƂȂ����A�Ƃ�������B �@���c�l�V���͕ߎ�̏�肾�����̂ŁA�����͒�q�ɂ�������K�킹���Ƃ����B�������n���͑��V��̒�ŁA�㐢�A��㕐�����̑c�Ƃ����悤�ɂȂ������A���n���͑��q�̍������q�ɂ��̕ߎ�p���������B���̂��߁A���Ƃ���v��ꂪ���ȕ������ɂ��A�ߎ�_�p���������B����͉��c�l�V���̗]�����\�\�Ƃ����̂��w�����`�x�̘b�ł���B�w�����`�x����{�Ƃ���w��V�L�x�ɂ��A�r�F�͂���Ă��邪�A�����L��������B������ɂ��Ă��A�������̖_�p�Ƃ������̂������āA��������c���̂��Ƃ��Ƃ����킯���B �@���̘b�́A���n�`�L�̂��Ƃ�����A�����ӔN�̔�㎞��̂��ƂƂ���̂���ʂ̐������A����͏����l��������Ȃ��B���c���ւ́A�c�����N�i1648�j�Ɏ��\�]�şf�Ƃ�������A�����������`���͔N���B�Ƃ���ƁA����͂܂��ɍ���ғ��m�̘V�l�ΐ�B�����ӔN�̔�㎞��A���̂Ƃ����c�������̒�q�ɂȂ����Ƃ���̂́A������Ƙb�ɖ����������A�Ƃ����Ƃ���ł���B�ނ���א�O�ւɎd�����Ƃ���_�ɗ��ӂ���A����͖L�O���q�ȑO�̘b�ɂȂ�B�O�ւ��B�����ĉƓ𒉗��ɏ���̂͌��a�ܔN�i1619�j�ŁA�����͍א쎁�͂܂��L�O���q�ɂ����B �@�����A�}�O�n�́w�O�����ϕM�L�x�͕����Ƃ��̒�q�E���c�u�l�V��v�̈�b���������L���Ă���B���̂����A���n�`�L�ɂ��߂��̂��A�ߎ�p�̎���̘b�ł���B �@���ł̂��ƁA���c�l�V��̏��ŁA���������c�̎�������āA�u����ł͒j�̎�ɂ͑Ή��ł��Ȃ��B�����݂����ȗD������ɂ����Ή��ł��Ȃ����v�Ƃ����B�܂�A����ȃ`���`�Ȏ���ł͖��ɂ͗����Ȃ��ƌ����̂ł���B�ߎ�p�̖��l�E���c�́A���̌��ɕ��𗧂āA�u���܂Ő��\�l�̎�ɂ��̎�������������Ƃ����邪�A�������뜜�͂Ȃ������v�Ɠ�����B�����A�u����A����̎�Ɏ���������Ă݂�v�ƌ����B���c�́A�����ɕ����̘r�Ɏ�����͂߂ď������낷�B����Ƃ��̎��A�����͍��E�̎�ɗ͂����A�u�����v�Ƃ����ē����ɔP����ƁA����͊J���āA�S�_���܂�Ă��܂����B�����͉��Ǝ����P�����Ă��܂����̂ł���B��͖͂ܘ_�̂��ƁA���@�B�l�䂦�A���悤�̎������R�ɂł����B�\�\�Ƃ����̂����̈�b�ł���B �@��������F�{�ł̘b�����A���c�������ɕ������Ƃ����b�ł͂Ȃ��B�w�O�����ϕM�L�x�ɂ͕ʂ̈�b������A���������c�́A���������ֈڏZ����ȑO����̒�q�̂悤�Ȃ̂��B |

*�y�����`�z

�s�d�c�_�V���n�O�������ܐl�}���j�\�ܐΎ����A�ߎ�m�t�i���B���k���l����Ō��e���x��j���i�����A����j�i���x�V�g�e�����P���h���A�_�V������ؓ��ŏo���J�i���Y�B�ߎ胂�A�������V�^���E��ԃ������j�A���������^���o�����m���^���x�V�g�A���P���o�A�_�V����j�{�e�ƃ��i�Z�h���A��ԃ������j�ꐡ�������i���Y�B�_�V���A���r���̃V�e�A�����m���g�i�����B�ߎ胂���i���V�̃j�A�����m��q�j�����k�K�l�n�Z�����V�g��B�������n�m�j�������q�m���A�D�a���A��A�������q�n���i���́A���n�������������V�g��B��V�ꗬ�j�ߎ�_�i�h�݃g�]�n�A�d�c�_�V���K�P���i���t *�y��V�L�z �s�d�c�_�V���g�]�ҁA�_�ߎ�m����B�����������ܐl�}���\�ܐΎ����A���m�j�w��X�B�������A���U������jਃV�x�R�����t�B���U���`�j�Z���e�ȃe���X�B�_�V���n�Z�ڔ����m�_�����`�e�����t�B���U�A�_�V���K�_���U�o�T���g�X�������}�w�e���J�Z�Y�A���U�o�X�ヒ�Ńc�B���U�]�A�ᖳ��j�e���x�V�B��ԃm���j�����~�����o�A�_�V����ਏ��g�B�_�V�����_�{�e�A�_���̃e�e�߃j�J�R���B���U�ԃm�O�����A�����c�L�^�z�X�B�˃e�ԃm���j���s�\�B�˔V�_�V���`���V�e�A���������A���g�����R�g����t�B���U�����g�i�X�B�_�V���_�ߎ�m���i�����ȃe�A��풆�j�����K�n�V���B���j���U���m�_�g�]�n�d�c���m����t  �F�{��

*�y�O�����ϕM�L�z

�s���B�A������A���c�_�V�及�j�e�A��������ʃq�A�R���j�e�n�j�q�m��j�n�s����i���B�����i�h�m���T�V�L��j�n����m��g�m�ʃt�B���c�A�������A�B�������\�l�m��j�����V��w���A������L���i�V�g���B���B�A�T�A���o�A�\�K��j�����V�����g�m�ʃt�B�_�V��A�����j���B�V�r�j�n���A�����R���X�B�����A���B�A���E�m��j�̓����A�g�k�G�C�l�g�C�R�e�ꓯ�j�q�W�ʃw�o�A����J�L�A�J�q�����^���B��̓n�ܘ_�A���@�B�l���w�A�P�l�m�������R�i���t |

��V�ꗬ��c�h�n�} �u���O���z����� �@���c���c�_�V�������v �����ɕ��ׂċL��

*�y�O�����ϕM�L�z

�s�������j���c�_�V���g�]�҃A���B�d���A��U�҃i�h�A�߁X�C�^�V�^���Җ�B�א�z����a�j�L���A���j�Z���X�B���B�A�����A��パ�����A�_�V��K��w���h�Z�����B�����m���j�A�����l�J�A�����a�J�A�z���a�J�g�\���m���@�Җ�B�ߎd�m�m�j�A�ő����m�ҎO�l�L�V�g�J���B�z����a�A�O�l�m�y�j�A���@�V�����o�A�V�ƕ������g�]�ҁA���c�_�V��K�ƃj���h�X�g�C�w���B�������n���^�����g��q�B�O�l���t�������A��@���������A�������\��g����ܕ��A��q�퐬�B��Ӄm�@�N�A�_�V��K��G��L���V�j��B���z�A���@���]�d�x�|�A�\�ニ�B�z���a�핷���A��i�A�ރm����B���X���z�A���@��������w�g��B�O�l�x�r�e���c�K��j�����A�ē�����Y�B�i�����j���B�A�O���V�T�����R�����A�r�V��t�c�g�N�A�K���A���j�ō����B���B�A�����e�A�g�m�c���j�e�A�^�����j�A�O�ԃn�P�m�L�e�A�m�c�P�j�|���A����^���B�Q�j�V�e�h���B�c�����l�\�l�A�u�r�V��n����j�e�I�҃^���B���X���l�i�h�K�����\�l���i�V�v�g�e���ރX�B���B�A��\�n�A�u�N�l�j�e���ō��e��������w�B�����s�y�����v�g�L�P�����A���N�f���\�e�A�O�l�ꓯ�j�ޏo�X�B���j�o��V�e�A�E�V��A�����X�B�z���a�A�핷���A�u�����j�n���V���m�J�B�s�R�i���B�e�p�A���g���~�Y�V�e�n�m����V�v�g��B�R���n�A���B�V�N��パ�퉺�V�������O�m���g�]�w���t |

�@���̘b�͂������B�\�\�����i���B�j�̖��ɉ��c�l�V��Ƃ����҂���B�d���E��U�ҁi�ߕ߁E�ď�Ҕr���j�Ȃǂ����X����Ă̂����҂ł���B�א�z����i�����j�ɏ��������A���ɏZ�����Ă����B����������Ƃ����։������A�l�V���w�h�������B �@�א�z����́A���̍��̌����ɁA�u�����l���A�����a���A�z���a���v�Ƃ�����قǂ̕��@�҂������B�ߎd�̎��ɁA�ő����̎҂��O�l�������Ƃ��ŁA�z���炪���̎O�l�ɁA�u���@�V�����o�A�V�ƕ�����Ƃ����҂��A���c�l�V��̉Ƃɔ��܂��Ă���Ƃ����B���̕��ǂ��́A�m���Ă��邩�v�Ɛq�˂��B�O�l�͌��t�𑵂��A�u�k�z����́l��@�����f���āA���ꂩ��\�グ�悤�Ǝv���Ă���܂����Ƃ���A���q�˂ɂȂ�܂����B��ӂ̔@���A�����͉��c�̉Ƃɋ��邻���ł��B��X���s���āA���@�����]�������̂ł����v�Ɛ\�グ��B�z����͂�����āA�u����͌��\�Ȃ��Ƃ��B���X�ɍs���ĕ��@�������Ȃ����v�B �@�O�l�͉x��ʼn��c��܂ōs���A�ē�����B�l�V��͌y�y�̉Ɛb�A�O�l�͏o�����̌��b�䂦�A���c�͐r�������āA�u�ǂ�Ȃ��Ƃ������āA���z���ɂȂ����̂ł������܂����v�Ɛq�˂�B�u���B���M�a��w�h������Ă���ƕ����āA���ߕt���ɂȂ肽���ĎQ�����v�Ɠ������B���c�͑��X�ɕ����ւ��̎|��m�点��B���~�֎O�l��ʂ��A�قǂȂ�����������đΖʂ����B�������O�l�ɉ]���ɂ́A�u���ɂ������ɂȂ肽���Ƃ���A�ʂ̌�p�ł͂���܂��܂��B�䂪���@�������ɂȂ�ꂽ���Ƃ̂��Ƃł��傤�B���]�ݒʂ�ɂ��܂��傤�v�B�Ƃ��낪�A�O�l�͂������܂��āu���̒ʂ�ł��v�Ƃ��蓚���āA���̊O�ɉ����ԓ�����ł��Ȃ��A���̂����Ɍ�ĉ��c�̉Ƃ�ޏo�����B �@���c�̉Ƃ̖�O�ŁA�O�l�͖ڂƖڂ������킹�A�u�����A�r�r���Ă��܂����Ȃ��B���l�ɈЈ�����āA���@���]���ƌ����o���Ȃ������B�������̂Ȃ����Ƃ����A�A���Ď�N�֕��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ǂ����悤���v�Ɖ]���B��l���]���A�u���ꂱ��ⓚ���Ă����悤���Ȃ��B�߂��ĕ��@���]���ƌ������v�B�O�l�͖�O����߂��āA�܂����c���ďo���A�u�������͏��߂ĕ��B�Ɍ�ڂɂ��������̂ŁA���@�䏊�]���Ƃ���\�o���Ȃ��������A������ɂȂ肽���Ƃ̎|�A�\���`���Ă��炢�����v�B���c�͂��̎|����ɓ`�����B �@�����͑����o�Ă��āA�u�������ɂ͋y�Ȃ��̂ŁA���X�ɂ��������Ȃ����v�Ɖ]���āA�����̖ؓ���p�ӂ��Ă��āA���̊��ꂽ���ɑ呾���̐��������A�Ђ�Ђ�Ƒ��������E�ɉ������߂��肵�đ҂��Ă���B �@�܂��A�O�l�̂����ň�ԍI�҂̐r�V��Ƃ����҂��A��֍~�藧�B��������֍~�藧���A��������i�ɍ\���A�Â��ȈʂŌ�����B�r�V����ؓ���O�ɍ\���A�������ė���B�����͏�i����܂������ɓ��ɑō��ށB���ɓ����������ƌ��������A����̊ԍۂőł����߂��B�r�V��͑ł��������K���������B��x�ڂɂ́A�����͏�i���L���傫���\���A�u�����̑Łv�ʼn����瑫���悤�ɑłB�r�V��̑̂��ؓ��̏���z���āA���ɕԂ�B����ƁA���B�͓O����ނ����B�����ŁA�r�V�傪�ӂ��ƋN�オ��A�܂������ɑō��ށB�����͓���g�����đ̓��肷��B�r�V��͎O�ԁi�܁E�܂��j�͂Ԃ����ŁA�����ɓ|��A�C�₵�����A�悤�₭�ɂ��đh��B �@�c���l���\���ɂ́A�u�r�V��͍���ōI�҂ł��B��X���l�Ȃǂ��A�Ȃ܂��������ׂ��K�v������܂���v�Ǝ��ށB�������]���ɂ́A�u�ǂȂ��ł��ō����Ă������Ȃ����B�����������ɋy�т܂���v�Ƃ̂��Ƃ����A�����f���\���āA�O�l�ꓯ�ɉ��c�̉Ƃ�ޏo�����B �@�����ɓo�邵�āA�ȏ゠�������Ƃ���������B�z����͂�����āA�u����Ȃ͂��͂Ȃ����낤�B�s�R�ł���B�Ƃ������A�����Ŏ����Ă݂Ȃ��̂ŁA�킩���ȁv�Ƃ̋��ł���B����́A�������V�N�ɔ��։����������O�̂��Ƃ��Ƃ����B�\�\���b�Ƃ��Ă͒��܂�Ȃ��͂Ȃ������A���ꂪ�w�O�����ϕM�L�x�̋L���B �@����Ō���ƁA������㎞����O�ɁA���c�͕����̖��ɂȂ��Ă���A�����͔��֍s���Ɖ��c�̉Ƃɔ��܂����B�א쒉���́A�������q���Ƃ��Č}����O�ɁA���߂̎ҎO�����A���c�̉Ƃ֍s�����āA�r���������������Ƃ�����\�\�Ƃ����킯�ł���B���������Ԃ�ɂ��A�`���̂��Ƃ�����A��������n�`�L�̘b�Ɠ������A�͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ��B |

|

�@�Ƃɂ����A���c�l�V���͕����]�`�ɕK���o�ꂷ��\�\�����āA�����̖��ɂȂ������A�ǂ����͒m��ʂ��\�\�L���l�Ȃ̂ł���B���̍א�ƒ��̎m�ɁA���|�t�͂����Ă������c�l�V���A���ւ��������҂�����A�ނ͕����̖��ŁA�_�p�̖��l�������炵���B�ł́A���̉��c���ւ͉��҂��B �@�������A���c���ցA�l�V�������͉��҂��ƂȂ�ƁA�͂Ȃ͂����₵���B�}�O�n�́w�O�����ϕM�L�x���������c�l�V�傪���̕l�V���Ȃ�A�ނ͍א�Ƃɒ����̑�ɂ�������҂ł���B���������n�`�L2���̊Ԃł͋L�q���e�����Ȃ�Ⴄ���A�א�O�֒����̂Ƃ���������ꂽ�Ƃ���_�ł͈�v���Ă���B�����ł͂���ȏ�̏��͂Ȃ��B �@����������ŁA�\�����I���ɉ��c��������ċ�������c��k��M�̒i�K�Ő������ꂽ�ȏ�̏����킯�ł͂Ȃ��B���c���ւ́A�����̖��ƂȂ�A��x�j�傳�ꂽ���A�ƌ厩�����邱�Ƃ낪����A��������u�蔛�ꗬ�c�t�v�̏̍���^�����A�������̑c�A���c���̑c�ƂȂ����Ƃ���B�������̗��c�Ƃ́A�u�{�{����ցv�ł͂Ȃ����c���ւȂ̂ł���B �@����ŁA�����ł̖{��ɓ��邪�A���̉��c���ցA�l�V���������A�d�B�̎Y���Ƃ����b������B�w㔔���N�̐ց@����x�ɁA�s�d�c���V�@���͐����A�_�V�����i���A���V���j���B�V�ƕ��U�̖�ɓ���A���p��P�����B�c�����N�Z������v���B���N���\�P�B�O���S�r�c��虆�сk�c�S���l�ɑ���t�Ƃ���A�����Ė�c�^�ɂ��掏�u���c�����搶�Γ����v�i�V����N����j���L�ڂ��Ă���B���̋L���ɂ��A���c���d�B�̎Y�ŁA�א�O�ւɒO��Ŏd���A���̌�L�O�ցA���ւƓ]���ɏ]���A�����E�����܂ŎO��ɂ킽���čא�ƂɎd�����Ƃ����B �@���̋L���ɂ��A�c�����N�i1648�j��70�]�şf�Ƃ�������A����͓V���ܔN�i1577�j������ł���B�N��炷��A�O�㎞�ォ��A�܂�փ������ȑO����d���Ă����Ƃ����b�ɂ��A���������Ó����͂���B���̖��́A���c���d�B�Y�ł���Ƃ����_�ł���B �@���c���d�B�V�Y�Ƃ���Ƃ��납��A�ȒJ��́w���|���h�厖�T�x�ŁA�d�B���c���̐l�Ƃ��Ă��邪�A���c�����牖�c����T���Ƃ������@�͈����Ȃ��Ƃ��Ă��A�ǂ������킯�����̉��c�����u���p�S�{�ʓc�����c�v�Ƃ��Ă���i�w�l�ؕ��|�җ�`�x�����l�j�B����ɂ͍����͂Ȃ��B�������Ԉ���Ă���B���n�͍��p�S�{�ʓc���ł���A���c���Ƃ͌���Ȃ��B�Ƃ���A���̉��c���͂ǂ��Ȃ̂��B �@�d�B�ʼn��c�Ƃ����n���͂��낢�날�邪�A���Ƃ��A�����S���c���ł���B�����ɂ́A���c�\��������A���������q���E���A�V���N�ԁi��l�Z�N��j�ɓ�N�قNj������Ƃ�����A�Ƃ����L�����w�d���Ӂx�ɂ���B���̎����S���c�������c���̏o���ł��肤��\���͂��邪�A���c���ւ̎Y�n�Ƃ���ɂ͎ア�B������ɑ�����A�Ȃ�قǔd�B�ʼn��c���Ƃ����A�w�d���Ӂx�ɂ��L�������S�Òm�V���̉��c���ȊO�ɗL�͂Ȍ��͂Ȃ��B�����́u���������v�Ɠǂ݁A�����S�𓌐��ɕ����������̐����̂��Ƃł���B �@�{�T�C�g�ł��Ȃ��݂́w�d���Ӂx�����A���̋L�q�ɂ��A���̉��c���́A���̂����c�n�����悠��A����ĉ��c�Ɖ]���A�Ƃ���B���ꂪ�n���R���ł��邪�A���Ƃ��Â��n���ł���B����Ɂw�d���Ӂx�ɂ��A�����ɍ]�˒����̌����̂���i1736�`1741�N�j�\�\�Ƃ������畽��f���̎���\�\���N���o���āA�h�����\���A�����������̐l�X���삵�������B���̒����i���Ȃ̂Łj���ɕ��������Ƃ����B�Ȃ�قǁA���a�������Ƃ������ƂȂ��B����̌��\�������Đl�C�E�����Ă����炵���B���̌�A�����Ȃ��B�ɂ����ƁA�ƕ���f���͋L���B �@�������ɉ��c�̗��N�o�͌×����������A���̌����ȑO�ɂ����₷�邱�Ƃ��������炵���B���ؓ��E�V��F�e�́w�d���Î��W�x�ɁA�u�×L������B�����a�ߑS�v�Ƃ���B�Ƃ���A�����N�Ԃ͂��̕������������悤���B�V��F�e�͎��g���������N�i1736�j�ɉ��c�̉���ɗ����A���̎��Ì����āA���̐l�X�̎�������Ɏ��^���Ă���B������݂�ƁA���͋��s���琼�͎R�A�R�z�A�l����B�ɂ킽��A�h���\�������đ傢�ɓ�������炵���B �@������ɁA����f���Ɂu�ɂ����Ɓv�ƌ��킵�߂��A���̂悤�Ȓ��₪�܂��Ȃ��������悤�ł���B���̗��R�͖��炩�ł͂Ȃ����A���̉��c���̉���́A���������ɁA�����S���������l�̊̂���ōċ�����āA�u���c�����v�Ƃ��Č��݂Ɏ����Ă���B���c�̏W�����R���ɓ������ՐÂȒJ�����ɁA������翂т�����h���ꌬ����A��R���قƂ��������ʼnc�Ƃ��Ă���B�d�B�P�H����܂ŗ��āA�w�O�̃z�e���Ȃɔ��܂肽���Ȃ��Ƃ����l�ɂ́A���D�̏h�ł���B �@���c�Ƃ����n���R���ɂȂ����u���̂����v�Ƃ������Ƃ����A���炩�ɉ���N�o�Ɗւ��b�ŁA�c�ɗ�N���o���Ƃ������Ƃł���B���������Ă��́u���v�̎��̂́A���̗��ł���A�����̏�R���ٓ��Ŏ��ۂɗN���o���Ă���́A�ܓ�_���Y�f�E�i�g���E���������E�Y�_���f���Ƃ������Ƃł���B���c������Ƃ����āA�������N���o���Ă���킯�ł͂Ȃ��B �@���āA���c���ցA�l�V�������̏o�g�n�Ɣ�肵���邱�̉��c���́A��q�̋{�{�O�ؔV���̕悪���鏑�ʎR����A���O�쉈���̌�����km���艜�֓������Ƃ���ɂ���B���Ẳ��c���͈͍̔͂L���B�ǂ��Ƃ����ē���͂ł��Ȃ��B�������A���݂̉��c�Ƃ����W����������A�Ƃ肠�������c���֏o�g�n�̖ڈ��Ƃ��Ă����B���݂͕P�H�s���O�����c�ł���B |

���c���֊W�n�}

*�y���c�����搶�Γ����z

�s�d�c�����搶�Γ����@�@��@�c�@�^ �d�c�_���A���������搶�A�j���V�A�d�B�V�Y��Bਐl�ʋB�Y�r�A����������B���V�ƕ��U���M��V�ꗬ���ِ搶�_�_�V��A���{�����������o���p�ҋ{�{�����V�M�j�N�ߔ��V���A�b�V�B�V�A�����������B�i�����j���U�~�_�������搶�H�A��蓓�V�ꗬ�V���@�Aਖ{�����@�V�ܗ`�A�}�蔛���䓹嫝ӋZ�A�}�ʌ�������ҁA�������S�V���W�A����ਓ�A�������s���k��B��䢕t�����蔛�ꗬ�c�t�V�i�c���B��������AਓV�����o�c�����蔛�V�c�A����d�c���c��B�����搶�A�d�O�V�����O�㚠�A���H�\�A�����O���i���B��J����A��沑O�A�ڔ��A�d�������A�d�������B�����A������R�s�����A�q�R������B�Ȍc������q�ĘZ��������A������|�V���B���N���\�P�B�i�㗪�j�t�i�w㔔���N�̐ց@����x�����j *�y���|���h�厖�T�z �s���c���i�_�A����j �c���d�B���c���i�������Ɍ����p�S�{�ʓc�����c�j�̐l�A���c�������B�ʏ͕̂l�V���A�܂��l���Ƃ�����t *�y�l�ؕ��|�җ�`�z �s�l�V���͔d�B���p�S���c���i�������p�S���p���{�ʓc�����c�j�̏o�g�ŁA�ڂƕ@�̐悪���R�����ł���t *�y�d���Ӂz �s�d�c�\���m�d�c���n�@�̎�n���������q���E�B�V���\��N�ژ������A���\�l�N���ژ��䒅��t�i�����S�j �s�d�c���m���J�m�����d��粁n�@�����ɒ��̂����c�n��g���k�܂��l�L�A�����d�c�Ɖ]�B�����Ɍ���������킫�o�A�h�����\���A�����������̐l�X�삵�B�E�̒��ɂ킩������Ɖ]�B�ޏ��a�������Ɖ]���Ȃ��B���㍹���Ȃ��B�ɍƁt�i�����S�j *�y�d���Î��W�z �s�������C���N�H�����A����B�Òm�V�����c�L�Z��A���������O�ܓ��A�U����\�]�s���A���g�V���y�E�E��V���ɁA�ڛߎ��@���B���ߎ����A�������l�����A������V���a���L����A���s�w��B�R���s����A���l���Ď��M��B�����i���{�ҏ\�Ɓt �s�u���×�粁B�Z�������c�B�×L������B�����a�ߑS�B���y���ޒɁB�Nᓕ��L���B�m���×і��B�����䐢�B�B�Òm�R�J�L���c�B�_�����X�A���Z��B���̒m�V�A�ҁA�����a���ى��N�t  ���c����@������R���� ���@�@Link�@ |

�u���隬�ē�MAP  �u���R�i��R�j�@�P�H�s���O���{�u����  �u���隬��Ɠo�R��  �u����Ոē��}�@�ݒu�����O��  �u���R�ォ��̒���  �ԏ����̈�@�d���E���O�E����

���ԏ����������S���`�����`�넟������

�@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���u���� �@���������`�����������`�S�����[ �@�@�@�@�b�@�@�b�@�@�@�@�@�@ �b �@�@�@�@���@�@���㌎���@�@�@ �����p�@ �@�@�@�@���^�������������� �@�@�@�@�b �@�@�@�@������� �@�@�@�@�����G�\���G���L�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���L�G  ���[����̔d������} |

�@�����܂ŗ���ƁA������ɊO���Ȃ��X�|�b�g�������B����́A���킸�ƒm�ꂽ�A�퍑����ԏ����@�Ƃ̋���A�u���隬�ł���B �@�u���͌��݂ł́u���������v�ƌĂ�ł��邪�A�ȑO�͏����Ƃ��L���u�������v�A���������Ēu����́u���������傤�v�ƌĂԂׂ������A���ݒn���ď̂ɂ��������u���������v�ł��悩�낤�B�Ȃ��A�u�������v�́u�������v�A����͑O�q�̉��c�̒n���R���ɏo�Ă��钪�i�������j�Ɗ֘A������Ǝv����n���ł���B �@�u���隬�̏ꏊ�́A���ʎR�Ɖ��c�̒��Ԃ�����A�{�u�Ƃ����W�����瓌�ɐ܂������80�����ɓ���A�c��ڂ̒��̓����ܕS���قǐi�ނƁA���O��ɉ˂��鋴������A������z���������ɍ������āA�쉈���̓���i�ށB�₪�Č���������A�o�R���̂Ƃ���Ɂu�u������v�̔肪�����Ă���B�ʏ̂͏�R�A�u����̂������R��܂ŏ��ꎞ�Ԃł���B���Ԃ̂���l�͂ǂ����B�u����͓����ܓ�܂��E��k��O���Z���A�R��Ƃ��Ă͂��Ȃ��K�͂ł���B������ɔd����O�����E�̑�喼�̖{���Ƃ͂����A�ߐ��̏鉺���Ɣ�ׂ�A�����ԂK�͂Ȗ~�n�ł���B�����퍑�喼�̏�ƒ��̗��n������������ł��낤�B�R�ォ��͏��ʎR���E��ɁA�d��������]�ł���B �@�{�{�����́A��B�̓`���ł́u�ԏ����t�v�u�ԏ������v�Ƃ���Ă��āA�����]�`�ɐԏ����ւ̌��y�������̂ŁA�ԏ����̂��Ƃ�m�肽���Ƃ����F����̗v�]�������āA���́m�T�C�g�сn�ł́A�����Őԏ����̃X�|�b�g���ē����Ă���̂����A�ԏ����̃y�[�W�ŒT�K�����n��́A�ԏ��~�S���͂��ߐԏ��������R���̒n�B����ɁA������̒u����͐ԏ�������E�����̕���ł���B �@���āA������Ëg�̗��i1441�N�j�A���R�����`���Ɗm������ԏ����S���`�����E�������̎����ŁA���S��͐펀���Đԏ������͖v�������B���̌�A�쒩�c�}�ɒD��ꂽ�_����ԏ�����b���D�҂������ɂ��A�ԏ������i1455�`96�j�̑�ɕ����������Ƃ́A���q�̒ʂ�ł���B���\2�N�i1458�j�̂��̒����ȗ��A�ԏ����͐��͂����A�d���ɐi�o���Ă����A�n�̎R�����Ƃ�������ɋy�B�ԏ������͉��m���N�i1467�j�R�������쒀���ĕP�H������C���A����ɕ������N�i1469�j���̒u�����V���ɒz�邵�A�Ȍケ�̒u�����{���Ƃ����B �@�����̑�͔d���E����E���O��3�����E����������ł���B���m�̗��ł͍א쏟���ɗ^���A�������i�ɔC����ꖋ�{�̗v�E�ɂ����B�Ƃ͂������̂̐퍑�ł���B�Ƃ�킯�d���̑Η��R���̍\�}�́A�ԏ��ΎR���ł������B�����ܔN�i1473�j�R���@�S�ƍא쏟�����f���Č���A�R�����Ƃ̍U�h�͑����A���O�ł͏��c�����R���ɗ^���Ĕw���A�܂��ԏ������A�n�֍U�ߓ����ĎR���̌R�ɔs�k������ƁA�ԏ������̃C�j�V�A�e�B�����Ȃ肪�����A�����\�ܔN�i1483�j�A�Y�㑥�@��ƘV�ɂ���ĒǕ����ꂽ�B������ɉY��E������ɂ��h�V�̐����ɂ����Ă��A�ԏ��O�͎R�����Ƃ̐킢�ɗɗ����肳�܁A����A�����͋��s����U�߉���A���������璷���i��l���Z�N�����j�̂���d���e�n�ŎR���R�Ɛ킢�A���ɂ͔d���ɂ����邻�̖{���E��{��i���ʎR����j����A�n�֓P�ނ����߂��B����ɂ��A�ԏ����͎��n�ƌ��͂��Ăщ����B �@�����ɂ͎q���Ȃ������B�ԏ��T�n���𗬂̐ԏ������̒j�q�𖹗{�q�ɓ���A�ԏ��@�Ƃ��k�����߂��B���ꂪ�ԏ��`���i1470�`1521�j�A���ڒu�����ł���B�����Ƃ��ԏ��Ɠ���́A���{�v�E�ɂ�������邱�Ƃ����������B��\��㏫�R�����`���i1511�`1550�j���T���ۂƌĂꂽ�c���̂���A�ނ̗{���e�ɂȂ����̂͋`���ł���B���݂��猩��A�R�Ԃ̏��~�n�ɂ����Ȃ����A���̓y�n�����̑������{�A�������{�ƒ������Ă����̂ł���B���j�͌���̓C���[�W�ł��Ȃ��̂ł���B �@����A�`���̑�ɂ́A���O�̉Y�㑥�@��O�̕ʏ������ȂǁA�ƘV��̐��͂����債�A�ԏ��Ƃ̌��͂͌`�[������ނ��Ă�������ł���B���Ƃɔ��O�̎���E�Y�㎁�̐��͂����債�āA�����鉺����̗l����悷��B�Ɛb���������������A��N�ƑΗ�����Ƃ����ŁA�Y�㑺�@�i���@���j�j�͋`���ƑΗ����A�i���\�ܔN�i1518�j���@���u���鉺�𗧑ނ��ƁA���N�`���͉Y��ꑰ�̉Y�㑺�����o�w�����āA�O�Ώ�ɉY�㑺�@���U�߁A�܂�����̉Y�㐨��|�����ׂ��������E���o���������B�������e�n�Őԏ����͔s�k���A���ǁA�`���͉B���o�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�Ɠ́A�Y�㑺���E�������E���i���������̑��q�E�����i�����j�ɏ���ꂽ���A�`���͉Y�㑺�@���ɕ߂����Ĕd���̎��Ï�ɗH����A��i���N�i1521�j�ÎE���ꂽ�B �@�O��ڒu�������ԏ������i1513�`65�j�A�`���̑��q�ł���B�͂��ߐ����A�����ɉ��������̂́A��ɏ��R�`���̕�恂��Ă̂��Ƃł���B�i���\���N�i1520�j���ʼnƓ����A���N���`�����Y�㑺�@�ɈÎE���ꂽ�B�����E���ꂽ�����́A�Y�㑺���ɗi�삳��ĒW�H�֓��ꂽ�B����i��N�i1522�j�N�A�A�n�̎R�������A�ԏ��Ɠ��`�ɏ悶�Ĕd���ɐN�U����ƁA���@�Ƙa�����Ă�����}�������A���N�ɂ͎R���R��A�n�֓P�ނ������B�����͔d���֖߂������������������Y�㎁�̘��S�ł������B�Y�㑺�@�v��́A���̎k�q�E�@�i�������ƑΗ����A�܂��o�_�̓�q���v���d���N�U���Ă���Ƃ����ŁA���Ԃ͕������ɂ߂��B �@�����������ɉ���������A�V�����N�i1538�j�Ɛb�̏����E���Η������A�D���ȓ�q���ɗ^���Ĕ��t�������������B�����͒u�����ޓ]���āA�א쎁�𗊂��ĒW�H�֓��ꂽ�B�u�����͂��т��я邩�瓦�S����������Ȃ��̂ł������B���̌����]�Ȑ܂��������A�V����N�i1540�j�������E�Ƙa�r���Ēu����ɋA�҂������A���d�̕ʏ����▾�Ύ��͂��łɓ����ł��Ȃ��Ɨ����͂ł������B�V���\��N�i1543�j���O�֏o�����ĉY�㎁�Ɛ키���A������P�ނ�]�V�Ȃ������B�ԏ��@�Ƃ̎����x�z�͂܂��܂���ނ��Ă����B �@�ԏ������͉i�\���N�i1558�j�ԏ����G�𗊂��ė����֓ق�邪�A������ȑO�ɉB���o�Ƃ��Ă���A����͎k�q�E�`�S�ƕs�a�A�Ǖ�����ė���֓������̂ł���B�퍑�̐��ł́A���c�M�������e��Ǖ������悤�ɁA������͕��q�̊Ԃł��������̂ł���B�����͌��ǁA�u���A�邱�ƂȂ��A����Ŗv�����B �@�l��ڒu�������ԏ��`�S�i1537�`1596�j�B�ԏ������̑��q�ł���B�������Ɗm������A���e��Ǖ������B���������ꂽ�����̐ԏ����G�ƓG���Ă������A�����������ʂƐ��G�Ƙa�r�����B��N�ɂ͑��q�̑��[�ƑΗ����A�ʏ������𗊂��Ĉꎞ�O�؏�ɔ������A�قǂȂ��a�����Ēu����ɕ��A�����Ƃ����B�`�S�͕��e�Ƃ����q�Ƃ��s�a�A����������̓h���X�e�B�b�N�Ȍl�I����ł͂Ȃ��A�����I�h���R���Ȃ̂ł���B �@�₪�āA������D�c�M�����������Ă���ƁA����ɏ͕ς����B�����̐ԏ����G��O�؏�̕ʏ������́A�����`���E�D�c�M���ɗ^�����B�ԏ��`�S�́A�������E�E�Y��@�i�̖����āA����̐ԏ�����O�̕ʏ����ƍ���ɋy�B����̐ԏ����G�͖ї��ɗ^���A�Y�㎁�͖ї����ƑΗ����ċ�������邩�����ł������B���T���N�i1570�j�Y��@�i���ԏ����G���E���ƁA�ԏ��`�S�́A����ǂ͉Y�㎁�ƘA�����ď������ƑΗ�����A�Ƃ����W�J�ƂȂ����B �@�ԏ����[�i1559�`98�H�j�͋`�S�̑��q�ł���A�ܑ�ڒu�����ł���B���[���Ɠ𑊑�������A�V�����N�i1573�j�D�c�M���́A�Y��@�i�ɔd����O�����E�̎����^�����B���̂Ƃ��ԏ����́A�ݑ�̗̈�𖼖ڏ�ɂ����Ă��������̂ł���B���ǂ��[�́A�V���l�N�i1576�j�Y��@�i�E�������E��ƂƂ��ɏ㗌���ĐD�c�M���ɉ�A���N�M���̑㊯�Ƃ��ĉH�ďG�g���d���ɐN�U�����A���[�͒u������J�邵�A�ȗ��G�g�R�ƍs�������ɂ����B |

|