|

�{�{�����@�T�C�g�� Real and/or Virtual Sites Guide |

|

�@�K���S�{�{���@ �� �@����鉺�@ �@�P�H�鉺�@ �@�ēc���@ �@���Ώ鉺�@ �@�������@ �@��B�{�{���@�@ �@�T�C�g�� �ڎ��@

| ���n�O��K�C�h | �ԕ�S�ԏ��� �@�i���Ɍ���S���ԏ��j | �@Back�@ �@Next�@ |

���q����R���������� �k��B�s���q�k��ԍ�  �א�Ɩ{�w�ܗ֏��x�n�V���`�� �V�ƕ��U�瓡�����M�ƋL�� |

�@�K���S�{�{������A�����Ȃ萼�֔�̂����A����ɂ͖���B�d���̕��������̒n������Ƃ������́m�T�C�g�сn�̎�|���炷��ƁA������͐�ɏ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��y�n�ł���B �@�܂��ŏ��ɁA�ԏ����̂��Ƃł���B�����͐ԏ��̖����A���邢�͂��̈ꑰ���Ƃ����b���A�����̓`�L�������Ă����B

�s�d���ԏ������V�ƕ��U���M��V���m��t�i���q�蕶�j

�@���������킯�ł��邩��A����̕����]�`�ɂ��A�������ԏ����ł��邱�Ƃ͋^�킸�A�����������ɏ����Ă���B�s�d���p�Y�A�ԏ����t�A�V�Ƃ̌���A���U���M�A��V�ƍ����t�i���O�j �s�V�ƕ��U�猺�M�n�d�B�m�Y�A�ԏ��m�����t�i�O�����ϕM�L�j �@�Ƃ��낪�A�{�T�C�g�̏��_���Ŏw�E����Ă���悤�ɁA�����������V�Ǝ����t�H�[�}���Ȗ��̂�Ƃ�������A�������ԏ����ł���Ƃ����̂́A�K�������������͂Ȃ��B �@�Ƃ����̂��A�V�Ǝ��́A���厛���F��c�Ƃ���ƌn�ł����āA���̌���ɂ����āA�����̐��͓������Ȃ̂ł���B���������āA�w�ܗ֏��x�n�V���`���ɁA�u�V�ƕ��U�瓡�����M�v�ƋL���킯�ł���B �@����ɑ��A�ԏ����͑��㌹���̗���ɑ�����B���͌����ł���B�Ƃ���A�������g���A�V�Ƃ𖼂̂蓡�������̂��Ă���ȏ�A������ԏ����Ƃ���̂͌��ł���B �@������ɁA�������`�͂ǂ��������ԏ����Ƃ���B����͂ǂ������킯�ł��낤���B �@���Ԃ�́A�����̗{�q�E�{�{�ɐD�������������q�̕���������i���q�蕶�j���A�u�d���ԏ������v�u�d���p�Y�A�ԏ����t�v�ƋL�������Ƃɂ��̂ł���B�����̓`�L�͂ǂ����������q�蕶���Q�Ƃ��Ă���B���̌��ʁA�������ԏ��̖������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��A���̂����A�����ǂ��납�A���̎����A�ԏ��̈ꑰ�ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B �@�Ƃ���ŁA���̋{�{�ɐD�́A�u�V�Ɓv�ɐD�ł͂Ȃ��B�����܂ŁA�u�{�{�v�Ȃ̂ł���B�ł́A�ɐD�͂ǂ̐��𖼂̂������Ƃ����ƁA���_�Г��D�ɋL���Ă���悤�Ɂu���原�v�A�܂茹���ł���B �@�ɐD���V�Ǝ��ł͂Ȃ��A�{�{���ł���ȏ�A����͍����x���Ȃ��B�{�{�Ƃ��ԏ����ł������Ƃ����킯������B�Ƃ��낪�A�������玟�ɖ�肪��������B����́A������N�i1653�j�̔��_�Г��D���O�A�����������N�̐��ێO�N�i1646�j�ɁA�ɐD����i�����ēc�̐_�{���̘k���ɂ́A

�s���L�B���q���}���E�ߑ����@�{�{�ɐD���b�����原�h���t

�ƋL���Ă��āA������́u�����原�v�Ƃ���悤�ɁA���炩�ɕ����Ɠ����������Ȃ̂ł���B��������ƁA���ێO�N�i1646�j�Ə�����N�i1653�j�܂ł̎��N�قǂ̊ԂɁA�ɐD�̋C���ς���āu�����v����u���v�ւƐ���ς����Ƃ������Ƃł���B�@����͗��R���͂����肵�Ȃ��B�{�{���𖼂̂�ȏ�A�V�Ǝ��Ɠ����u�����v�ł͋�������A�u�����v�ɂ��悤�Ƃ����u�����v�ł������̂��낤���B����ɂ��Ă��A���̒����������̎���s��ꂽ���Ƃɒ��ڂ���������Ȃ��B���̓_�͕ʘ_�ŏq�ׂ���ł��낤�B |

|

�@���ĕ����`�L�Ɋւ����́A�s�d���p�Y�A�ԏ����t�A�V�Ƃ̌���A���U���M�A��V�ƍ����t�Ə��q�蕶�ɋL���ꂽ�u�ԏ����v�ł��邪�A�ǂ�������Ȃ��炵���A���ł������]�`�ɂ͓ڒ����ȊԈ��������������̂ŁA�����͐��m�Ȓm���Ă����K�v������B �@���������������ǂ��ɗR�����邩�Ƃ����A���Ƃ��Δ��n�̕����`�L�w�����`�x�ɂ́A�s�V�ƕ��U�瓡�����M�搶�n�c�t�Ə����o���Ă��邪�A�s���M���A�d�B�ԏ��m�Ƒ���B�ԏ��n�M���i���̃j��j�n���ރV�e�{�{�g�]�t�B�W�V�������j�n�s��V�t�Ƃ����āA�������d�B����ł���Ƃ���܂ł͂悢���A�������u�d�B�ԏ��m�Ƒ��v�Ƃ���̂ł���B����ł́A�ԏ������E�ԏ����t�ǂ���ł͂Ȃ��A�������ԏ����ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B �@�܂�A�ԏ������E�ԏ����t�Ƃ����\���ł́A�d�B�ɑ����ԏ��ꓝ�ɑ�����ِ����Ƃ̈�Ƃ����ɂ����Ȃ����A�`���Q�[���̏�ŁA�b���[�܂��ĕ������u�ԏ������v�ł͂Ȃ��u�ԏ��v�ɂ��Ă��܂��B�����������̒P��������`�Y����B �@�㐢�́A���ԓI�ɉ������_�̐��b���Y�Ƃ��������ł͂Ȃ��A�n���d�B���牓����B�ł̐��b���Y������A���̐��m�����`�F�b�N���鐧������p���Ȃ��̂ł���B���q�蕶��w�O�����ϕM�L�x�Ȃ�܂����ł͂Ȃ����A����ɑ��āA���n�́w�����`�x�͂��łɌ�`�̘H����~�݂��Ă���B�������āA�{���u�ԏ������v�Ȃ̂ɁA�ǂ����āu�{�{�����v�Ə̂������A�Ƃ����������ɘb������āA��������A�u�ԏ��v�͋M��������A���̖���݂��Ăӂ���́u�{�{�v�Ƃ����ʏ̂�p�����Ƃ����u���߁v�����āA����𗝗R�ɂ��Ă��܂��킯�ł���B �@�����ɂ͕����̃t�H�[�}���Ȗ��̂�A�V�Ǝ��ɂ��Ă͉��̏����Ȃ��B���邢�́A�����Ɨ��������āA���́u�{�{�v���A�d�B���Ƃ̑����Ɠ��l�Ɉِ��̐ԏ��������낤�Ƃ��������n���Ȃ��B�d�B���牓����B�ł̐��b���Y�ł��邩��A�u�ԏ��v�͋M��������ӂ���́u�{�{�v�Ƃ����ʏ̂�p�����Ƃ������������Ă��܂��̂ł���B �@���������n�́w��V�L�x�́w�����`�x���p�������`�L�ł��邪�A����ɂȂ�ƁA�����ƕό`���i�ށB�s�V�ƕ��U�������M�A����A����V�c�m�c�q��e���m����A�d�������p�m���ԏ���Y���������������S�m���t��t�ȂǂƂ���̂́A�܂��ɂ���ł���B�u�������M�v�Ǝ��g�L���Ȃ���A���̈Ӗ��������炸�A�u�ԏ��v�Ƃ����ΐԏ��~�S�Ƃ������x�̒m�����炱���������̂����A�����J�ɂ��w�����`�x�ɂȂ���������t������B �@�܂�A�����͐ԏ��~�S�̖��t�����A�s�̗L�e�O�ʃm�����{�{�j�����B���������j�n�V�ƃg���Z���t�ƋL���̂ł���B�����ł́A�����̋{�{���́u�O�ʁv�̎������Ƃ���̂ł���B�O�ʂƂ����͕̂��n�̃��l�[�W���炷��Ε���̂��Ƃł���B�܂蕐���́A�{���u�ԏ��ُ��v���������A�u�̂����āv����̐��𖼂̂�u�{�{�ُ��v�ɐ���ւ����Ƃ����킯�ł���B���́u�̂����āv�Ƃ�����A���b�̃~�\�ŁA���������Ƃ��炵����������悤�Ȏd�|���ł��邪�A���Ƃ�肻��ȁu�́v�Ȃ��낤�͂����Ȃ��B����͐��b��̃��A�[�i���j�Ȃ̂ł���B �@�������������͏\�����I���ɂ͏o���オ���Ă����炵���A�\�㐢�I�ɂ́u�ԏ������v�Ƃ����������X�Ɠo�ꂷ��B���Ƃ��A�w��V�Η��x�ŗL���Ȋ쑽���M�߂Ɂw���I�G�l�x�i�������N���j����A����ɂ́A���뎁�����u�ԏ������ё��v�Ƃ������̂�͎ʂ������蕳�ȊG�����^����Ă���B |

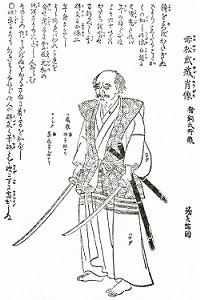

*�y�����`�z �s���M���A�d�B�ԏ��m�Ƒ���B�ԏ��n�M���i���̃j��j�n���ރV�e�{�{�g�]�t�B�W�V�������j�n�s��V�B�V���\��N�b�\�A�d�B�j�����t  �ԏ��~�S�@�{���S���` *�y��V�L�z �s�V�ƕ��U�������M�A���摺��V�c�m�c�q��e���m����A�d�������p�m���ԏ���Y���������������S�m���t��B�̗L�e�O�ʃm�����{�{�j�����B���������j�n�V�ƃg���Z���B�V���\��N�b�\�N��O���A�d�B�j�����t |

�ԏ������ё� �쑽���M�߁w���I�G�l�x���� |

�ԏ��������@��{�� �V�ێl�N |

���f�}���� �u�d�����䕨�@�ԏ��������v |

|

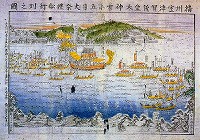

�@����́A�����̏ё���͂����`���ׂ��Ƌ������{�̉���ʂ������̂炵���B���̎�{��ɂ́A���߂̖͗l�͂������Ƃ��A�����͔��A�����̓n�i�_�Ƃ��F�w��܂ł��Ă���B�������͖嗬���������ł͂Ȃ��A���v�����������Ƃ݂��āA�������͂����`���ׂ��Ƃ������̎�̎�{�悪���낢�날�����̂ł���B���Ƃ��A��f�E���̉摜�u�ԏ��������v�͂��̈��ł���B �@����́A�s�d�����䕨�@�ԏ��������t�s�V�ێl�N�����s���t�Ƃ��邩��A���̍��]�˂Ŏʂ��ꂽ�Ƃ������Ƃł���B�u�d�����䕨�v�Ƃ́A�����ɂ��ܑ̂������������������A�]�˂ł͂���������������{�悪�o����Ă����炵���B �@���̉�ɂ́A���ɁA�s�V�Ɩ���V���V�q�A�V�ƕ����B�����ٔV���B�V���\��N�b�\�O���A�d���j���B���ۓ�N�܌��\����A��t��j���a���B�ΘZ�\��t�]�X�Ƃ��邩��A���Ƃ��Ƃ��̉摜���{�́A���̕����嗬���痬�o�������̂̂悤�ł���B �@�悤����ɁA�u�V�Ɩ���V���v�Ƃ��A�V���\��N�u�O���v����Ƃ��A�u��t��v�Ƃ��A�����������Ƃ��L���̂́A�ق��Ȃ�ʔ��n�̓����ł���B��q�́w�����`�x�w��V�L�x���݂�A���ꂪ�킩��B�������Ă݂�ƁA�u�ԏ������v�Ȃǂƌ����o�����̂́A���̕����嗬�Ȃ̂�������Ȃ��B �@�Ƃ�����A�u�ԏ������v�u�ԏ����t�v�ƋL�������q�蕶�����ꐢ�I���A���ɂ́u�ԏ������v���̕������o������̂ł���B����������̐����Ȏ����́u�ԏ��v���Ǝv�����w�Ҍ����̎Y���ł���B����ɔ䂷��A�J�Ԓʏ̂́u�{�{�����v�̕����܂��������̂͌����܂ł��Ȃ��B �@�Ƃ�����A���n�́w�����`�x����w��V�L�x�֎���ߒ��ŁA�����`�L�͂ǂ�ǂ�Y���Ă������̂����A���̕ό`�ߒ��́A���q�蕶�Ɓw�����`�x�A�w�����`�x�Ɓw��V�L�x��ΏƂ����Ă݂�킩��B�`�L�Ƃ������̂́A��̂��̂قǃf�B�e�[�������B����̂��ʗႾ���A�����ɁA�[�܂�����߂ɂ���āA�s���m�����T�ւƂ�������̂ł���B �@�ԏ����t�Ƃ����b�ɂ��Ă��A�w��V�L�x�̋L���͐ԏ��~�S�𑽏������������ʂł����āA���̌㐢�́u�����v���]�v�ȋL���₷��̂ł���B�����������Ƃ͌���ł����l�ŁA�����������ɃA�v���[�`������̂Ƃ͂�����Ȃ��B�����������قǁA�ǂ�ǂ�I�O��ɂȂ��Ă����A�Ƃ����̂͂悭���邱�Ƃł���B |

��f�u�ԏ��������v�@���� |

�ԏ����W�n�}  �~�S�����̑ۓ�隬 ���Ɍ��ԕ�S��S���ۓ� |

�@���āw��V�L�x�̖L�c�i�p�́A�c���╃�́w�����`�x�ɑ�����Ǖ₵�A�ԏ��~�S�Ƃ���������������o���݂̂Ȃ炸�A������u�d�������p�m���v�Ƃ���킯�����A�]�v�Ȃ��Ƃ����������ꂪ���������ԈႢ�Ȃ̂ł���B�~�S�̍����n�͍��p��ł͂Ȃ��A�ԕ�S�ԏ��ł���A����͔�����Ȃ̂ł���B �@�{���A���p���͊֔�����Ə��̂̑����ŁA���p�E�ԕ�E�����O�S�ɂ܂�����B���p�̏��Ƃ����A����͍��p���̂��Ƃł���B���p���͌㐢�A�ʏ��E�F��E�����̎O�ƂƂƂ��Ɂu�ԏ��l�V���v�̈�Ƃ���邪�A���Ƃ��Ƃ͐ԏ������Â������ŁA���p���ɏ��z�����p���𖼂̂��Ă����̂ł���B�ԏ��~�S���o�����Č�A�ԏ��ꓝ�ɑ����A�d���E����̏��S�ɐ�����̒m�����B�����獲�p�̏��Ƃ����A�Y�����㕺�ɏ����i�ȗ��A���p���Ȃ̂ł���B �@�ԏ������͗L���ŁA���m�̂悤�ɖ@�����u�~�S�v�A�ԏ��~�S�ł���B�w�����L�x�ɂ́s�d�����̏Z�l�A����V�c�펵��q��e���Z��̕c��A�]�O�ʋG�[�������ɁA�ԏ����Y�����~�S�ƂāA�|����Ė��o�̗E�m�L��B�������S舔@�Ƃ��āA�l�̉����ɗ����v�͂��肯��c�t�i���V�Z�j�Ƃ����āA���悻���́w�����L�x�̋L�����㐢�̃C���[�W�����E�����̂ł���B����Ӗ��ŁA�ԏ��~�S�͋ߐ��L���ɂȂ����l�ł���B�Ƃ����̂��A�ߐ������ɑ����L�ǂ݂����s���āA���̋L���������Ă��̐l�Ԃ̎��ɓ��蓪�ɓ����Ă����̂ł���B���̖���m��ʎ҂͂Ȃ��Ƃ����킯�ł���B �@�w��V�L�x�̐ԏ��~�S�֘A�L�����A���̃\�[�X�͖��炩�Ɂw�����L�x�ł���B�~�S���u�d�������p�m���v�Ƃ���̂́A�w�����L�x�ɉ~�S���s���p���ۓ�̎R�ɏ���\�āt�Ƃ����āA�����[�܂��āu�����v���Ă��܂�������ł���B�u���p���ۓ�̎R�v�ɍ\������Ƃ́A�ԏ��������̑ۓ��ł���A�~�S�͑哃�{�̐�|��Ă�������I�N�����̂ł���B �@�������āw��V�L�x�́u�d�������p�m���v���s���m�ł��邾���ł͂Ȃ��A���ł���̂͌����܂ł��Ȃ��̂����A���̂悤�Ȃ��Ƃ������ŋL���˂Ȃ�Ȃ��̂́A���́w��V�L�x������������ɐՂ�₽�Ȃ�����ł���B�w��V�L�x�́s�d�������p�m���ԏ���Y���������������S�t�Ƃ����L�����w�����L�x�ɗR�����A�����������ό`������`�ł���_�́A���炩�ɂ��Ă����K�v�����낤�B |

|

�@�ł́A�������ԏ����Ƃǂ������������������̂��A�ƂȂ�ƁA����͂Ȃ��Ȃ�����B�Ƃ����̂��A��́A�d�B�l�Ȃ炽���Ă��́A�ԏ��O�\�Z�ƁA���\���ƂƂ�����ƋɊW���Ă��邩�炾�B�d�B�l�Ȃ�u�ԏ����t�v�͂������ʂ̂��ƂŁA���Ƃ��猾���ׂ��قǂ̂��Ƃł͂Ȃ��B �@����͌����Ȃ�A�n���d���ł͐\���܂ł��Ȃ����Ƃł���Ȃ���A��B�Ƃ��������̒n�Ō��ꂽ�b������A���q�蕶�ȗ��A�킴�킴�u�ԏ����t�v�ƌ����o�����̂ł���B �@�Ƃ��Ɂw��V�L�x�ɁA�s�d�������p�m���ԏ���Y���������������S�m���t��B�̗L�e�O�ʃm�����{�{�j�����t�ȂǂƂ���̂́A���ꂾ���ł����ł���B��B����݂�ƁA�u�ԏ��~�S�̖��t�v�Ƃ����ƕc���܂Őԏ����Ǝv������ł��邪�A�ԏ��O�\�Z�ƁA���\���ƂƂ����鑽���̉Ƌ͂��ׂĕc�����Ⴄ�̂ł���B�̂����ĊO�ʂ̎����u�{�{�v�ɉ��߂��Ƃ����̂́A�����Ƃ��炵���s��o���ꂽ�u�k�b�ł���B �@�ԏ������̂��̂��A���p���̒n���F�쎁����h�����āA�ԏ����ɋ����āA�����Őԏ��𖼂̂�悤�ɂȂ����̂ł���B���̐ԏ������v�������ʂقǏ����ȑ��ł���̂ɋ����l���������A���ꂪ�����Ȃ̂ł���B �@�������V�Ǝ��`�q�ƂȂ��āA��B�̕掏�Ɏ���܂Ńt�H�[�}���Ȗ��̂�́u�V�Ɓv�Ȃ̂����A���ɂ���Βʏ̂Ƃ��āu�{�{�v�𖼂̂��Ă������Ƃ����̂́A�����炭�o�g�n���u�{�{�v�Ƃ������ł��������炾�낤�B���ꂪ���̐����Ȃ̂ł���B �@������̖��́A�ł͕����̏o�����ԏ����������Ƃ��āA�ǂ̉Ƌ��A�Ƃ������Ƃ��c�߂Ȃ��_�ł���B�������A�ԏ��������u�{�{�v���Ō������Ă����ʂł���B�ԏ����ƌn�}�ɂ���͂Ȃ��̂ł���B�Ƃ����̂��A�����̑�ɂȂ��ċ{�{�Ɩ��̂�悤�ɂȂ����ƁA�{�q�E�{�{�ɐD�̏،�������i���_�Г��D�j�킯������A����ȑO�ɋ{�{�����ԏ����������Ɍ�������Ȃ��Ƃ��Ă��A�s�v�c�͂Ȃ��B �@�����ŁA��X�̃}�j�A�b�N�ȒT���́A�\���ȉI������āA���̒��S�ɃA�v���[�`���čs�����Ƃɂ���킯�ł���B |

|

�@�ԏ����̌n���ɂ��A����V�c�̍c�q��e���̎q�t�[������������A�t�[�ܐ��̑��t�G���d���ɔz������A�������p���ɓy�������̂��n�܂�Ƃ���B�t�G�̎q�G�[�̑�ɂȂ��Ē��Ƃ���A�d����̗L���Ĕ�����ɋ������Ƃ����B�w�ԏ������x�ɂ��A�t�G�����p���ɔz������ċG�[�����܂�A�̂��G�[�͒��Ƃ������ď㗌���]�O�ʂɂȂ����Ƃ���B �@���ꂪ�����̌n���ł��邪�A�t�[�ܐ��̑��t�G���d���ɔz������c�Ƃ����̂́A�悭����N�����b�̋M�헬��杂̃p�^�[���ł���B�t�G�̔������ɉ~�S���o��̂����A�t�G�͊������N�i1243�j�ɏo�Ƃ����l�ŁA������~�S�͌����O�N�i1277�j�̐��܂�Ƃ���邩��A�t�G�㔪���Ƃ͂�����������������킯�ł���B �@�ԏ����̎n�c�Ƃ��đk�y������̂́A�����炭�A�t�G�l���̑��Ƃ���鑥�i�����肪���������ł���B���q���ɔd���ւ��낢���Ɛl���ڂ��Ă����̂ŁA���̒��̈�l�ł�������������Ȃ��Ƃ����������邪�A��͂肱��͕s���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�w�ԏ������x�͋G�[�̑�Őԏ����̂���悤�ɂȂ����Ƃ������A�ʂ̎j���́A�G�[�|�G���|���́|���i�|�Ɣ͂Ƒ����āA���̉Ɣ͂̂Ƃ��A�͂��߂Đԏ����𖼂̂�悤�ɂȂ����Ƃ���B�Ɣ͂̂Ƃ��A�͂��߂Đԏ����𖼂̂�悤�ɂȂ����Ƃ�������A���̑O�͉����Ƃ����ƁA���p���̒n���ł������F�쎁�炵���B�܂�A�F��͐ԏ��̎x���ł͂Ȃ��A�ԏ����F��̎x���Ȃ̂ł���B�x���̐ԏ����o�����Ă��܂����̂ŁA�{�����t�]�����̂ł���B�F��̒n���͍��p�S���ɂ���A�܂��ԏ��͍��p���̓암�́A�Ƃ����������p�S�ł͂Ȃ��ԕ�S�́A�ԏ����𖼂̂�Ƃ�����̂ł���B �@���p���̒n���ł������F�쎁����Ɨ����āA�ԏ��𖼂̂����Ɣ͂���v�́A�Α����o�āA�����Ɏ���B����R��@���́w�ԏ��L�x�i�V���\�Z�N�j�ɁA

�sূɐԏ��̏���\���A�l���͂��߂ĘZ�\��㑺��V�c�Ɛ\���B���̌�q��e�����O��A�E��b���[�̌�q�A���͒��@����b��[�Ɛ\���B�v��a�̌��c�Ȃ�B���O�g��G�[�̌�q�̎��A�d���̍����p���ԏ��J�Ƃ��ӏ��ɗ����ꋋ�ЂāA���q���Z���ӁB�����Čܑ�ڂi�Ɛ\���B���l�F��Ƃ�������m�s���A�F�������̌��c�Ȃ�B�����A�֓��ɉ��苋�ЂāA�k��a�̉��҂ƂȂ�āA���v�l�N�����l���A���p���n���E�𗊒��̌䉺����q�̂Ȃ�B����肵�ĉF��d���瑥�i�Ɛ\���B���̒��l����B���͉F��V��v���A�A���̒퓾���O�Y�A����Ȃ�B���͍��p���̓��A�������Ƃ��ӂ��悽��ɂ��A�������Ɩ����B���j�o�䕪�Ɛ\���͂��̏��Ȃ�B���i���l��ڂ����Y�Ɣ͂Ɛ\���B���̎q�����A�ԏ��Ɩ����A�ԏ������Y�Ɛ\���B�@���~�S�A���̎��A�d�����O����O�P������t

�Ƃ����āA�����ł́A�ԏ��̖��̂�͉~�S����A�Ƃ����ٓ`�ł���B���Â�ɂ����A�������ԏ��̑n�Ǝ҂Ȃ̂ł���B�n���͂�������k�y�I�ɍ\�������B

|

������V�c����e����

���������������������� ���t�[�����[���댓������ �����������������������@�@ ����[���蒉���t�G�������i �@���������������������@�@ �@���G�[���G�������������i������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �F�� �]���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���p ������ �������������������������������� ���Ɣ̈́��v�̈́��Α����������͎� ���ԏ����@�@���@�@���~�S�� ���@�@�����̈́��������@�@����� ���@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�� ���i�� �㌎ �@�@�@���@�@�����S ���@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�� ���i�\ �ԓ� ��c�@�� �@ ������ ���@�@�@�@�@���R�@�� ���L�i ���c �@�@�@���~������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �ʏ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���d�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���c

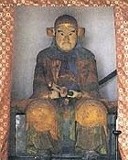

*�y�ԏ������z �s�l�c�Z�\��㑺��V�c�掵�V�c�q��e���V���q�A��������b�n��ʎt�[�A�����@���m�l�N�\��\�Z���n���o�������������A�������㌹���V�n��B�i�����j��[�k�x��ƁA���ԏ����V���c��B��[�q���O�ʑ�[���蒉�A���q�n�O�ʍ������t�G�B�R�t�G��z���d�B���p�V���A�����d�B����q�A�j�G�[�A�����L���Ɨ̔d�B�B�G�[����C�n�O�ʎ��n��B�n�z�c�ƔV�Ɩ��i�o�ԏ��A�n�������ƁA�ԏ������ƔV�n��B�n�ԏ����ਕ��ƁA��ਖx�쐳���A�c�ƔV�q���ਖ��ʖ����A�։i�y�O�ʁA������V�ȁA�F���a�V���Ɖ]�X�B�G�[�q�n�܈ʏ�ߍ]��G���A���q�n�܈ʏ�d���痊���A���q�n�l�ʏ�d���瑥�i�A���q�n�l�ʏ㍶�q�卲�Ɣ́A���q���l�ʉ����q��v�́A���q���܈ʏ�d����Δ́A�����j�ܘY�@�t�����A���j�l�ʔ����d���瑥���B�����q���A���j�ʏ��A���ʏ����V�c��B����ਓ����A�j�ԏ����S�B�n���ԏ����咘�����t |

|

�@���������͎c��B�ԏ������ǂ̂悤�ȗR���������A��L�̒m�������ł͂�͂薾�炩�ł͂Ȃ��B�ԏ��n�}�͂��������ߐ��ɓ����č쐻���ꂽ���̂ł���A��������n�}�͑���_�������A���i�K�ł͂ǂꂪ���������A���ߎ�͂Ȃ��B�Ƃ��ɉ~�S�ȑO�̋N�������ɂ͖�肪�����B �@�����ŁA�����j�w�̏�������āA���̂�������������ƂɂȂ�B�܂�A�K���S�{�{���̃y�[�W�Řb��ɏo���A�ꂢ�́w�����L�x�̘b�̑��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�ԏ��~�S�ȑO�A�Ƃ������ƂȂ�A�d���̈��}�̑�\�I�l���Ƃ��Ēm���Ă������c�@�O������B�����j�w�ŗL������쑑�̌����ł���B����͐ԏ������������̒J�ł͂Ȃ��A�����������̌��݂̑����s�̎s��ɂقڏd�Ȃ�n��ł���B��쑑�͑����p�܂Ŋ܂ނ̂ł���B �@���c�@�O�́u�����v�Ƃ����̂́A�����̌���ő����Ǘ�������N�v�̒����Ȃǂ��s�Ȃ��������̂��Ƃł���B���̖�쑑�������j�w�ŏd�v�Ȃ̂́A���̏��̊W�����G�ŁA���̂悤�ȕ��G�ȏ��̊W�������I�ȗ̒n�x�z�̎��Ԃ���������ł���B �@�܂�A��쑑�͓����c���̂ł��������A�i�m���N�i1299�j�ɋT�R��c���T�m���֕���ɋA�˂���T���Ɋ�i�A�ܐ��a��N�i1313�j�ɖ�쑑�u�ᖼ�v�̉ƐE�𓌎��Ɋ�i�A�������ē�T���́A�����̂��܂ނ��ƂɂȂ�B����ɖ�쑑�̗a���E�������Ă����͓̂������M�Ƃ��̎q���ł��邪�A���Ƃ��Γ����~�j�͉i�m�ܔN�i1297�j�����@�̗ߎ|��������Ė�쑑�a���E�����g����A����ɓ�����N�i1307�j�ɂ͌�F����c�̉@��ł��̐E���m�F���ꂽ�B���̂悤�ɗ̉ƐE�Ɨa���E�̌����̓�d���͂����y�n�����ŏ������Ă݂����̂́A���̉����ɂ͓���Ȃ������B�~�j�̎x�z�͈��}���s�ɂ���ėL�������ɂȂ�B �@��쑑�u�ᖼ�v�̗̎�ƂȂ��������͎x�z���������āA���c��N�i1309�j�~�j��a���E����Ǖ�����ƂƂ��Ɏ��m���q��a���ɔC�����āA�����̎��c�@�O�ɂ��a���̉��m�ɏ]�����Ƃ𐾂킹���B�Ƃ��낪�A���c�@�O�͐��a�O�N�i1314�j�㌎�l���A�u�ʖ��v�ɓ��������ċ����E�E�Q�E���ȂǘT�S�̌���������A�܂��Ɉ��}�̒��{�Ƃ��ēo�ꂷ��B �@�u�ᖼ�v�̎哌���Ɓu�ʖ��v�̎��T���́A���c���}�̒������J��Ԃ�����▋�{�ɑi�����B�����Ȃǂ͎��畐�����͂�h�����Ď��c�}�Ɛ�����B�����̖���S���̒��ɂ͎��Ǝg�ɖ������Ď��c�}�Ɛ퓬����҂��������B �@�������A���c�@�O�Ƃ͉��҂��A�Ƃ����Ƃ���ŁA���}�̓������킩��B���Ȃ킿�A�J���̎�`�גC�̎q���Ə̂���҂ŁA����Γy���̐�������L����̂ł���B���c�Ƃ����̂́A��쑑�Ɏ��c�Ƃ����n�����邩��A�����̏Z�l�ł��낤�B�J���̎�̎q���Ə̂���҂���쑑�u�ᖼ�v�̌����E�𑊑����Ă����̂ł���B �@������������Ȃ��̂́A���c�@�O�̈��}�������I�ȓk�}�ł͂Ȃ��A���łɏ\���ȕ����W�c�ł��邱�ƁA�ł���B�܂�A���̎��c�}�̍\���́A

�ia�j�@���c�ꑰ�c�@�O�Ƃ��̎q����[�A���̑��̑����Y�ƕF���Y�A�@�O�̒��v���ŗ��A�n�̌����A�����Y���n�ŏ��ʍ�{�̏Z�l�ł��镺�ɏ��Ȃ�

�@��T���u�ʖ��v�̎G���̕ł́A���ꂪ�U�����Ă������}�̊�Ԃ�ł���B���̂悤�ɁA���c�ꑰ�₻�̔튯�����ł͂Ȃ��A������n����Ɛl�܂Ŋ܂ނƂ���A����͋����I�Ȗ\�s�����ł͂Ȃ��B�n��̐����W���ϓ����Ă����̂ł���A�܂��ɂ��̒�����̂̎�������c�@�O�ł������炵���B�ib�j�@���c�Ƃ̔튯�c�E�n�O�Y�E�V���q��E�I�O�Y�������q�ܐl�E�ܘY���Y���q�E����Y�E��l�Y�E����O�Y�E�����q�тȂ� �ic�j�@�����̖�l�E�����c�Ό��[�i�R�m�ŗᖼ�̓��G���j�A���|�@���i�ʖ��̑O�����j�Ȃ� �id�j�@�ߗׂ̒n����Ɛl�═�m�����c��z�n���E�O�Ԕ��Y�p��e���A�����ےn���E��ԎO�Y�����A�ߔg�Y�n���E�C�V�������Y�A���K�ےn���E���h���O�Y�A��K�ۑ��̗K�ێ��Y�A�Y�㐾��Ȃ� �@���̈��}�I�N�����̉����\���́A�ߔg�Y�s��̗����Ƃ����o�ϊW�ł���B���c�@�O�𒆐S�Ƃ��鈫�}���u�ʖ��v�ɗ��������̂́A���������ߔg�Y�̌o�ό��͂��߂��镴���ł��낤�B�R�m�Ό��[�ƈ��|�@���͂��Â�����m�̑̂ł��邪�A�ߔg�Y�����_�Ƃ���؏�i���Z�Ǝҁj�ł������悤�ł���B���ƂɈ��|�@���͑O�����ł���������A��Ƃ��ꂽ���E�̉��������ň��}�̒��Ԃɐg�𓊂������̂ł��낤�B �@���ی��N�i1317�j�ɂȂ�Ǝ��Ԃ͂���Ɏϋl�܂��Ă����B��F���@�c�͊�i���珜�O���Ă����ʔ[�̒n�i�d�����E�ߔg�Y�E�����Y�j����i���A��쑑�u�ᖼ�v�̂��ׂĂ����߂ē����Ɋ�i�����B�����͐M�����d�����a���ɔC�����āA��쑑�u�ᖼ�v�S�̂̎x�z������ɋ�������B�d�����͎��c�����{�n�炵���B�Ƃ���A�@�O�͓����̂���Ǖ����ꂽ�̂ł���B�]���͓�T���́u�ʖ��v��N�������A�����́u�ᖼ�v�ɂ͎���o���Ȃ��������c�@�O�́A�����ɓ����ē����ƑS�ʓI�ɑΗ�����悤�ɂȂ����B �@�Ƃ��Ɍ������N�i1319�j�̓����ᖼ�ɗ������Ă̐퓬�́A���Ƃ̌R���Ƃ̍���ł���A���Ȃ范�������̂������炵���B���̌���A�����N�Ԃ܂Ŏ��c�}�̎��̐N�������������A����͐ԏ��~�S�������ɐi�o���Č�����̈��}�͑������Ă����̂ł���B �@���āA�d���̈��}�ɂ��ẮA���ꂪ���̐����͂̉^�����Ƃ݂Ȃ��āA�����������}���`�b�N�ɉ߂���_�����������̂́A���m�̒ʂ�ł���B���j�Ɏ��g�̐S��𓊉e���āA�Ώۂ��ނ�݂Ɏ^�����Ă��܂��̂́A���j�w�Ƃ͉]���������B �@���c�}�����[�J���ȕ������͂Ƃ��āA���q�����̒�����̉^���̈�[��S�����̂����A���ۖ��Ƃ��ẮA��q�̓ߔg�Y�̋��Z�E���Ƃ̗������߂��镴���ɕ��͂��s�g���ꂽ�Ƃ����̂����Ԃł���A���̓_�ł̓��}����`�I�Ȉ��}�ς���F��]�V�Ȃ���������ł��낤�B �@�������A�����������}�̏��Ƃ��A�������m�̔�������Ƃ������Ƃł́A��������F�����K�v�ł���B���Ƃɕ����W�c�Ƃ��Ă̕��m���n��̔e���������Ă����ߒ��́A���ꂪ����Ȃ鍇��ł̏����̏��Y�ł͂Ȃ��A�܂��ɍ��폟���������炷���́A���Ȃ킿�R����B������ɂ͏��Ƌ��Z�Ȃnjo�ϓI�ȗ͂�s���Ƃ������ƁA������ʼn߂��Ă͕��m�̔����_�������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B |

*�y�����L�z �s��]�N�A���������g�\�i�J���A�����n��j���}�I�N�m����A���m�䃈�����s��P���������B���]�A���̏㉪���Ɠ��j�������_�m������P���g���A�T�m�~�����i�����n�T���P���������B���������m�䃈���A�ڃj�]�����j����V���X�m���W�A�Y�X�m�C�����A�����R���Ǘ��V�q�}���N�A�ٗވٌ`�i���A���T�}�A�l�σj�كi���B�i�����j�x�Ńm��샂�ރm���Ѓj�����A��㭃m���m�҃e�݃����X�B���A�ǕߘT�Њ��c�����œ��D�惊�A����n�c�������A���w�V�g�����w�X�B�j�T�j�������ցA���փj�������w�^���J�@�V�B��ڃn�T�}�e�����V�B�i���g�����n�d�G�j���A���n�E�Ѓj�݃��J�m�ԁA�䉺�m���s�p�T���j�ȃi�V�B�䋳���Ö��C�^�c���j���ԃ��s�X�B�����m�㉺�ߔ��A�ޓ��ӃX���ԁA�����m�m�A�_���m���J���A�������֖ڃ��ǃe�{���i�����j�A�n�^�V�e���O�m�d���o�����B�����y�J���s�A���Ɛ����m�ߎ���t  ��쑑�@���E���Ɍ������s

*�y���c�}�̍U���z

���a3�N�i1314�j9���A�ʖ��̖�쑾�Y���q���r�̉��~�ɓ��� ���a4�N�i1315�j2���A�d���l�^�Ƃ����炢���s�� ���N8���A�E�Q�E���E���c ���N10���A���S�l�œ�T���̕ʖ��ɓ����A�����͂��ߖ������\�F���ĕ��A�E�Q�n���A�N�v���S�𗩒D�B����ɏ�s���\�����Ă����� �������N�i1319�j�A�����ᖼ�ɗ����A���Ƃ̌R���ƍ��� �×�3�N�i1328�j�A���������A�씞����A�_����Ǖ� ����2�N�i1335�j�A�ᖼ�N��  �ߔg�Y�Ə隬 ���Ɍ������s�ߔg�{��  ��쑑���� ���Ɍ������s��쒬 |

|

�@���_�������A�w�����L�x�Ɍ�����u���}�v�Ƃ��������W�c�A���̒�����ԏ������������Ă������̂̂悤�ł���B���́w�����L�x���A�u���������g�\�i�J���A�����n��j���}�I�N�m�����A���m�䃈�����s��P���������v�ƋL�����悤�ɁA�d���͈��}�̎x�z����̈�ŁA���q���{��Z�g���T��̒������܂܂Ȃ炸�A�����㉺�ߔ������}�ɗ^����Ƃ����\�\�s�����m�㉺�ߔ��A�ޓ��ӃX���ԁA�i�����j�n�^�V�e���O�m�d���o�����t�\�\�ԏ����N�������ɂ́A������l���ɓ����K�v������B�u���O�m�d���v�Ƃ͑哃�{�ߎ|����ԏ��~�S�̖I�N���܂ވ�A�̎����̂��Ƃł���B �@�w�����L�x�̂��̕����i���V�Z�@�ԏ������~�S���哃�{�ߎ|���j��ǂ�ł݂�悢�B

�s����A�d�����̏Z�l�A����V�c�掵��q�E��e���Z��̕c��A�]�O�ʋG�[�������ɁA�ԏ����Y�����~�S�ƂāA�|���Ė��o�̗E�m�L��B�������S舔@�Ƃ��āA�l�̉����i�����āj�ɗ����v�͂��肯��A�����₽����p�A�p����������āA�����������𒊁k�Łl��Ǝv����ɁA����O�N�A�哃�{�ɑ�㕕�āA�g��\�Ð��䅓���o����~�S���q�����t���S�A�ߎ|����ė����B�◗����ɁA�u�s���ɗg�`�����R���A���n�����G�A���L�����ҁA���܋X�ː��v�V�R�A��ՁB�ύ����\���ӏ��̉��ٔ�Y����B���X������Ƃ̖ʖځA���̏��]���鎖�Ȃ�A�~�S�s�Ήx�ŁA��k�Ál�������p���ۓ��̎R�ɏ���\�āA�^�͂̔y�𑊏����B���БQ�k���l�ߍ��ɐU�Ђ���A�����̕����y�W�āA�����������]�R�ɐ��ɂ����B���A�`�̐��߂ɌX��Ƃ������ɏ�āA�^�̒����ّ����ɂ��đ��ɋN�肵�ɈقȂ炸�B�ڂĐ���E�R�̗���ӏ��Ɋւ����A�R�z�E�R�A�̗��������ǂ��B����萼���̓��~�āA���X�̐��㗌���鎖���肯��t

�@�ԏ��~�S���K�N�ȑO�ɑ哃�{��ǐe���ɐڋ߂��Ă���A�Ƃ��ɉ~�S�O�j�̑��S�́A�{�ƍs�����Ƃ��ɂ��Ă����B���̑��S����ɐԏ��������`������l�������A���S���~�S�ɂ����炵���哃�{�ߎ|�ɂ��A�~�S�������������]�R�̌R�����d���ŖI�N���āA�͑傫�������Ă����\�\�Ƃ�����ʂ�����ł���B�@���O�E�����̓����̂Ƃ��~�S�͏o�������B��ǐe���̗ߎ|���āA�d�B�ԕ�S�ۓ��ŖI�N�A����V�c���Ƃ��Đ�������������A���܂����p���݂̂ł��������ߕs���A���������̔��t�ɗ^�����Ƃ����B�����̓���ɍۂ���������ÂɌ}����ƂƂ��ɁA��ؐ����𖩐�ɔj�����B�������{�����������A�~�S�����ɂ͔d�����E�A���q�͎��͐ےÎ��E�ƂȂ�A�ԏ����͗L�͎��ɂ̂����������B �@�ԏ��~�S�͎O�j���S�𒄎q�Ƃ��A�Ȍ�A���̑��S�̌n�����{�@�ƂƂȂ�B���S�̒��q�`���͔d���E���O�̎����p���A�������l�ɏA�C�A���ɁE��F�E�R����ƕ��Ԏl�E�̈�ƂȂ����B������N�̎R�������̗���͔�����E���蒆�ɂ��A�d���������ɐ��͂��g�債���B�`���̎���A�ԏ����x�z�̍ő�̈�����������B�ȗ��A�d���E���O�E����́A������d����̎O�����ԏ����{���̏��̂Ƃ����悤�ɂȂ�B |

�߉q�{�����L�@����Z�ژ^  ���S���~�S�ɑ哃�{�ߎ|��͂��� �����L�G��  �ԏ������̍� |

| �ԏ����{���n���ē� |

�q���}�s�H���} |

�@���āA�����}�j�A�Ȃ�A�s�ԏ����t�V�ƕ������M�t�Ƃ������t���ʼn߂ł��Ȃ��͂��B�Ƃ������ƂŁA�����ԏ����i���E�ԕ�S��S���ԏ��j�֍s���Ă݂悤�B �@�ԏ��ւ̍s�����́A�S���Ȃ�P�H����ł����R����ł�JR�R�z�{���ł���B���́u��S�v�k���݂�����l�w�܂ōs���āA�q���}�s�֏�芷���ł���B�����3�Z�N�S���Łu���Â��イ�����v�ƓǂށB���R���܂ł����ƍs���ƁA�ꂢ�́u�{�{�����v�w������A�����}�j�A��p�B�̊y�����S���ł���B �@�q���}�s�̏�S�w����A��ڂƓ�ڂ́A�u�ۓ��v�k�����Ȃ�l�w�ƁA�u�͖쌴�~�S�v�w���A����̊W�w�B�������芷���Ă����ł���B �@�Ԃōs���l�́A�R�z�����ԓ��́u���쐼�vIC���u���O�vIC������2���ɏo�āA��S���ʂ֍s���A����373���֓���悢�B��S����͂�����߂��B �@�����������c�ѓ��ōs���l�́A�u���p�vIC�ł���āA���������373���ŁA���쉈���ɂǂ�ǂ�悢�B�ǂ�����\�������邩��Ԉ��Ȃ��B |

�ԏ������n�ē��} |

���H�A�N�Z�X�}�b�v |

|

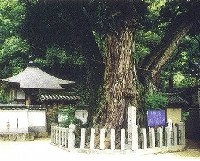

�@�ԏ��������n�̃K�C�h�́A�܂��A�ۓ��k�����Ȃ�l����ɂ��悤�B�ۓ�́A�q���}�s�ŗ����l�Ȃ�A�u�ۓ��v�w�ʼn��Ԃ���i����͓���O���j�B�Ԃŗ����l�Ȃ�A�����������̑ۓꋴ��n���āA�w�̕��֍s���B�R���ɏ��w�Z������B���̌����ĉE������ɁA�@�_��������B�~�S����A�Ɠ`�������700�N�̃r���N�V���̑�������т����̂��ڈ�ł���B �@�u�@�_���v�i��S���ۓ�j�́A�����l�N�i1337�j�A�ԏ��~�S���ۓ��̘[�Ɍ��������ԏ����̕�ł���B���q���ȗ��A���Ƃ͎�����n�����镗���������̂ł���B �@�J�R�͐ᑺ�F�~�B���̐l�͉z��̐l�A�\���œ��������̑嗤�֓n���ė��w�A�A�����Ă���͂��������ɏZ�������A�R��̐��T���ɂ����Ƃ�����A���q�͏G�̐����ɂ���Đԏ��~�S�̎����n���̊J�R�ƂȂ����B�Z�[�͑嗴���Ə̂����B �@�ᑺ�͒�a���N�i1345�j���s���m���̏Z���ɔC�����A���n�𗣂�邪�A��N�ŋ}���B�ԏ��~�S�͑T�t�Ǔ��̂��߁A���m���ɓ�����݂��A�����������嗴���Ƃ����B�ᑺ����܂��Ȃ��ω����N�i1350�j�A�~�S�����s�şf�B�揊�͌��m���̑嗴���ł���B �@���݁A���m���̋v���@�ɂ����⸈��~�S�̕悾�Ƃ���Ă���B�Ƃ����̂��A�嗴���p��ケ�̕�͕��u����Ă������A�x���S�ւ��������Č��m���v���@�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ����b�ł���B �@�~�S�ɂ́u���K�v�Ƃ�������������B�����̂��듌�����̏Z���ł����������m�܂ɂ��A���K�Ƃ������̓�����ɁA �@�@�@��巈�j�ɔg�S�@�N�c�H�|����[ �@�@�@�@�@�@�Ñ���崋��|�@���씜�F����q �Ƃ����āi�����a���^�l�j�A�Ñ�����崋�����|�Ƃ����̂��܂��ɂ��̔d���̐ԏ��Ȃ̂ł���B �@�b�����s�܂ōs���Ă��܂������A�Ƃɂ����ᑺ�F�~�͋��s���m���̏Z���ɕ�C�����قǂ̑T�m�ł���A���ꂪ�~�S�̏����ɂ���Ă��̓c�ɂɏZ�����̂ł���B���݂̖@�_���͐̓��̖ʉe�͂Ȃ��B�����Ă��錚���́A����܂ŋ����ʂĂ�C�����Ă��������A���a�\���N�Ɂu�Č��v�������̂ŁA������z�͌���قǂ̂��̂ł͂Ȃ��B �@�@�_�������ɂ͉~�S�̋��{���������Ă���B�܂��A�����قǏ��������A���̖�������́A�u�~�S���v������A���Ҏp�̉~�S�������u����Ă���B���̔w��̈����R�̓��̎R���A�~�S���ŏ��Ɋ��g�������ۓ��̂������ꏊ�ł���B �@���������āA�ۓ�ł́A�@�_���̋����ɂ���~�S�̋��{���A�~�S���Ɖ~�S���A����Ƀr���N�V���̑���i���w��V�R�L�O���j�ł���B |

�@�_���@�~�S���ƃr���N�V��   ���s���m���O��@�@�@�@�~�S��@�v���@  �@�_���@�~�S�� |

�ۓ�隬�Ƒۓ�W�� |

�~�S�@���{�� |

�~�S���@�~�S�� |

�q���}�s�@�ۓ�-�͖쌴�~�S  �͖쌴�������ю����ʂ�����  ��ю��@��S���͖쌴 ���ǂ̌������~�S��  ��ю��@�~�S��  �ԏ��~�S�����@��ю��~�S��  �ԏ����S�����@��ю��~�S�� |

�@���ɍs���̂́A�q���}�s�ň�w�́u�͖쌴�~�S�v�w�̋ߕӂł���B��Ԃ��ꎞ�ԂɈ�{�ł���B���Ԃ��悭���āA���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������Ղ莞�Ԃ̂���l�Ȃ�A�V�C�����悯��A��5�L���ł���A���쉈���ɕ��������Ă悢���낤�B �@�Ԃŗ����l�́A����n���č����֏o�Ă��炭����A�܂�����ɂ����鋷���ČÂ��͖쌴����n���đΊ݂֍s���ƁA�u�͖쌴�~�S�v�̉w�̋߂��ł���B���H�̍��˂��������������A�R���̍���ɓc�Ɏ��̕���̌�������������A���ꂪ�u��ю��v�i��S���͖쌴�j�ł���B�u�~�S�فv�Ƃ����Ŕ������Ă���B �@�~�S����A�ԏ������n�̔d�������ɔC����ꂽ�̂́A���j�͎��ł͂Ȃ��A�O�j���S�ł������B����͎O�j���S�����q�ƂȂ�Ƃ������Ƃł���B���̓_�ɂ��A�ԏ����͏����ɉЍ����c�����ƂɂȂ����B�Ȃ��͎��͔d�������ɂȂ�Ȃ������̂��B �@�~�S����ɁA���_���������{�ƒ���t���_�Ђ̐_��E��͎��ɏ���Ƃ���B�ԏ����̎��_�ƒ���̍Վ傽��ׂ��҂Ƃ́A�ԏ����̑��̂ł���B���������Đԏ����̏@�Ƃ́A�~�S�̈�u�ł͒��j�͎��Ȃ̂ł���B �@�Ƃ��낪�A�ԏ������n�̔d�������E��͎����p���ł��Ȃ������̂́A�ǂ���瑫�����R�̍��z�ɂ��炵���Ƃ�����������B

�s�Z��l�i�͎��E��́j�n�����@�i���������j�w�s���A������^�m�~���Z��l�n���g�\�A��O�i���S�j�̏��\��t�i���^�E����18�N12��11�����j

�@���������Ă݂�A�Z��l�i�͎��E��́j�������Ɂu�m�n�v�ƌ����Ē����ł͂Ȃ������̂ɁA�O�j�̑��S�������ł���������A�Ƃ������Ƃ����A��������̓�����������̑T�m�̉\�b�ɂ����Ȃ��B�@�n�ƎҁE�~�S�ɂƂ��āA���g���l���������̂�����ɑ������͊���̉ۑ�ł������͂��ł���B���j�͎���ԏ����̎��_�ƒ���̍Վ�Ƃ���Ƃ́A�ԏ��̃V���{���b�N�Ȓ��S����E���p�������߂邱�Ƃł���A�d�������Ƃ��������I�ȐE�͎��͂̂���҂��p�����ׂ��Ƃ������Ƃ������̂ł���B����͂���ΐ��������ł���A���q�����̗̈���A�킪�����̈���A�Ƃ������������́A�����炭�Ñ�I�Ȍ`�Ԃł���B �@���Ĕd�������ƂȂ����ԏ����S�́A������N�i1357�j�u��ю��v��n�������B�ԏ��R��щi�����ł���B�J�R�́A�ᑺ�F�~�̖@�k�A�哯�[���ł���B���̂���d���e�n�Őᑺ�F�~�̖@�k���J�R�Ƃ���T���V�݂����������炵���B �@���łɐԏ����̎����Ƃ��đۓ�̖@�_��������B�������ю��́A���i�ᑺ�F�~�̓����j�ȊO�̓������������邱�Ƃ��������A�Ǝ����ɒ�߂��i��ю���Z���X���E������N�\�ꌎ�j�悤�ɁA�����܂ł��@�_���̈꓃���Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪�A���S�����O�����E�������A�܂��`���̗{�e�ɂȂ�Ȃǖ��{�����ɂ����Ď������g�傷��ɂ�āA���̑��S�̕�ю����u�o���v���āA�₪�đ��S�̎q�E�`���̑�ɂ́A���i���オ���ď\���ɗ���܂łɂȂ����B �@��ю��J�R�̑哯�[���͒厡���N�i1368�j�A�֓��͊��q�̑T�����ֈڂ�A���̗��N�ޒn�Ŗv�����B���̈⍜�����ɂ���ĕ�ю��֖߂��Ă����B���̂�����A�R���w�̑�\�҂̈�l�A�`�����M�̎��Ɏ��̂悤�ɕ]����Ă���i��؏W�E����j�B �@�@�@�@���t�썜�ʎX��@��A�������R �@�@�@�@�@�@�@�K�k�Ó�x����@�����s�A��� �@�����ǂ߂A�悤����ɑ哯�t�̍����A�K�k�i�d���j�ł��낤�ƁA�Ó�i���q�j�ł��낤�ƁA�ǂ��ɂ��낤�ƁA���܂�Ȃ��ł͂Ȃ����B���Ȃ��i�ԏ����S�j���A���������i�~�S�j���s�݂́A���̌A����崂邾���ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ƃ��납�B�Ȃ��Ȃ��Ȃ��ĈӖ��[���ł���B �@���Č��݁A��ю������ɂ́u�~�S���v�Ƃ����A���`�[�v�Ȕ��ǂ̌���������A���ꂪ����ΐԏ��������قł���B�ٓ��ɂ͂�����u�ԏ��O�����v���W������Ă���B�ԏ��O�����Ƃ́A�ԏ��~�S�A���S�A����ɐᑺ�F�~�i���`�ł͕ʖ@�a���Ƃ����j�Ɗo����i���S�̖����P�j�̑��ł���B���̂ق��~�S�̏ё���A������l���̊G�n�A�ԏ����ƌn�}�ȂǁA�ԏ����䂩��̎������W������Ă���B �@���̂����A�ԏ����S�̖ؑ��Ɋւ��Ă����A���̂悤�ȗ��]������i���������^�j�\�\���m�������m�̗��̕��ɏĂ��ꂽ�����A��ю��a�i���S�j�Ɨ������a�i�`���j�̖ؑ����s���s���ɂȂ����B����ʼn����l�N�i1490�j�A�ԏ������������T�����āA�悤�₭�������̓����E�_�ɂ���̂������B�������N�i1492�j�����͂����d���։^�сA��ю��Ɉ��u�����B �@�������w���������^�x�̏�L�̋L���͕�ю��a�i���S�j�Ɨ������a�i�`���j��̖ؑ��Ƃ��邪�A�`�����̕��͊G���ł���B������̂��~�S���ł���\�������邪�A����́A�͂��߂����ю��ɂ������Ƃ���A�|�W�e�B���ȗ��R���Ȃ��B �@�Ƃ����킯�ŁA�~�S�Ƒ��S�̑����A��X�͌��邱�Ƃ��ł���̂ł���B��̖ؑ��͂̂��ɍʐF���{���ꂽ�炵�������˂Ă��邪�A���ꂪ�Ȃ���Ώd�����̎��������ł���B �@�G���͂ǂ����Ă����I�ȗl�������ꂽ���p�ɂȂ邪�A�����͊��q���ȗ����A���Ȏp�ł���̂��������낢�Ƃ���ł���B�~�S�����S���Ȃ��Ȃ��悢��e�ł���B����͈ꌩ�̉��l������B |

�ԏ������n�ē��}�i�Čf�j |

���݂��ԏ��������n |

|

�@�ԏ��������n�T�K�Ƃ������ƂŁA���ɂ������肽���̂́A��͂�u�ԏ��v�Ƃ����n���̑��ł���i��S���ԏ��j�B����́A��ю����炷��ƁA�Ί݂̏W���ł���B����̋���n���Ă����̂Ƃ���ł���B�����Ă������Ď��Ԃ͂�����Ȃ��B �@�ԏ��ɂ́u���_���v�Ƃ�����������B�@�|�͐^���@�ŁA�����ɃJ���̑��������B�ԏ���́i�~�S��j�j�������R�̘[�Ɍ����������_�����p������Ƃ������ł���B�ԏ��������⑫���`�F�E�א쏟����̕����������������Ă���B �@��������߂����ɁA�ԏ��~�S�̋��ق��������Ƃ����~�S���~��������B�ԏ��c�t���̂Ƃ���ł���B �@�w�d���Ӂx�ɁA�s�ԏ����j���S�m���~�Ո�i���L���A��O�j��ǃm��؍��L�V�B�새�����j�L��e���t�Ƃ���i�ԕ�S�@������̞��j�B�쐼�̌�e���Ƃ����̂́A��ю��̕��i�ᑺ�F�~�̓����j�ł��낤���A���̉~�S���~�Ղ͍��ł��킩�邪�A�����Ȃ��B����f���̂�����ǂ̑���Ȃ��B �@�Ƃ���ŁA�O�q�̏��_�����p�������Ƃ����u���_���v�̏ꏊ�́A�ԏ�����J�������������ז���ł���i��S���ז�j�B�����́u�������v�ƌĂꂽ�ꏊ�ŁA���_���̖��̓]�a�ł���B �@���_���Ɛԏ���͂̌��т��́A��͂�抍����u���_�����M����v�ŁA���_���a�ƌĂ��Ƃ��납�炭��B�Ƃ��ɂ���ȊO�̍����j���͂Ȃ��A�ǂ����Ē�͂������ɐ��_����n�����̂��s���ł���B �@��Ղ͎O�\�N�قǑO�ɑ�n�J���H���ōr�炳�ꂽ�܂܂ŁA���̂Ƃ��╨�l�����o���炵�����A���̌㔭�@�������s��ꂽ���ǂ����m��Ȃ��B�����ɂ������ܗ֓��͍ז�̕�n�Ɉڂ���āA����̂���ɂ����Ȃ��B �@���_�����̏�ɁA�u���������Ћ����v������B�����O�\��N�ɑ����̏��Ђ����J���āA�ԏ����̏W���̒��ɐ_�Ђ�n�����B���_���̂��̌Д����_�Ђ�����ł���B���������Ђ͐ԏ����̎��{�ł���B�~�S����ɁA���_���������{�ƒ���t���_�Ђ̐_��E�j�͎��ɏ���Ƃ��邪�A���̔��������{�ł���B �@�w�d���Ӂx�ԕ�S�̔�����̞��Ɂs�����R�m�[�j���m��փm���߃L��}�e�L�V�g��t�Ƃ���B���̋�֓����������̂��A���������Ћ��Ղł��낤�B����Ƃ݂���3�Ԏl���̐Αg������B �@�Ƃ���ŁA�����͔����R�̘[�ł���A������̑����ł���B�u�������v�͐ԏ��~�S�̋���ł���A�̂��ԏ����̖{���ł������B�����隬�͕W���l�S�l�\���̔����R�̔����ɓW�J���Ă���B�S���ܕS����������R��ŁA�ȗւ�y�ہE�x�Ȃǂ̈�\�������c����Ă���B�����̖��̗R���́A�z��H�����͂��߂�ƈꗬ�̔������R�̒���ɍ~�������A���̐����Ɉ��ݔ�����Ɩ��Â����Ƃ������Ƃł���B �@���̔�����̃n�C���C�g�́A�����O�N�i1336�j�A�����������V�c�`��ɔs��ċ�B�ɗ����̂т��Ƃ��A����������A�������̂��ߔd���ɐi�U���Ă����V�c�`��̌R���Z�����A�\���Ԕ�����ɓB�t���ɂ����A�Ƃ���������ł��낤�B���̊Ԃɑ������������͂�Ԃ��A�~�S�^�͂��Ė���̍���ɏ�������B �@�����đ����͋��s�ɓ�������V�c�i�k���j��i���A�������{��n�݂����B����V�c�͋g��֓���A�����ɓ�k���̑Η����n�܂����c�Ƃ����̂́A���{�j�̋��ȏ��ɂ������Ă���b�ł���B�~�S�͌��тɂ���Ĕd�����E�A���j�͎��ɂ͐ےÎ��E�ɔC����ꂽ�̂ł���B �@������͒����R��̈�T�^�Ƃ��āA�퍑�j�w��̏d�v��Ղł���B�����}�j�A���N�ɁA�����隬�܂œo��Ƃ͌���ʂ��A�o�����́u�ߋE���R�����v�Ƃ��Đ�������Ă���B���Ԃ������ĎR���������C�Ƌr�Ȃ�A�o���Ă݂����B�R�ォ��͐ԏ�������]�ł���B �@�ԏ��~�S�̍����n�A�����́A���d���A���O�ƍ�����ڂ���ԕ�S�̐���̒J�ɂ���B���̐ԏ����̖{���Ƃ��ẮA���ǂ낭�قǏ����ȓy�n�ł���B�������A���ꂪ�����̓s�s�̃X�P�[���Ȃ̂ł���B �@�������҂��ė����l�ɂ͋C�̓ł����A�ԏ����R���̎������͉����̎p���Ƃǂ߂邱�ƂȂ��A����Ă��Ɍ����݂��ڂ炵���A���_���邩������Ȃ��B�������A�������f�B�[�v�ȃX�|�b�g�������镐���}�j�A�Ȃ�A���s�ޗǂ̊ό����@�ɂ͂Ȃ��c�Ɏ��̕���𖡂킦��͂��ł���B �@�Ƃ�킯�A���݂̐ԏ������n�́A���̗l�q��600�N�O�̉~�S�����Ƒ債�ĕς��Ă��Ȃ��B���������Ӗ��ŁA�d�����狻�������̎��喼�̔��˂̒n�́A���Ċy���߂�X�|�b�g�ł��낤�B |

���_���@��S���ԏ�  �~�S���~��  ���������Ћ��Ռܗ֓��@��S���ז�

*�y�ԏ������L�z�i���N�Ԏʖ{�j �s�ԕ�S�������]�O�ʋG�[�A���㌹�������ɓ���B�������R�Ƃ��Ĕd�B���ÌS�ɉ���B�����X�����Ɍ����֍�����q�˖�ɁA�ԕ�S�ԏ��m���ɍ��R����B�������̒n�Ɏ~��B��ď��z�������ɋ��Z���B���ɒ��H�@�V�i��N�B�]�O�ʋG������𑊑��A�ۉ���N���G�[�ɑ����t�i�ԏ���������X�V�L�j  ������{�ۚ�  �����R����ԏ���]�� |

| ���̌�̐ԏ��� |

|

���ԏ��~�S��

��������������[���S]�@�@�@�@�@�@�@�@���`�[ ���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���͎������̈́����O�����O�����v���������`�� ���@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���@�@���t�������N���͐e�@�@�@�@�@�@������ ���@�@�� ���@�@���t�̈́��͍N������ �� ����̈́��������������呺�����償�͍s�����G ���@�@���@�@���@�@�� ���@�@���������@�@����S�����S ���@�@�@�@�@�� ���@�@�@�@�@���������ƒ� ���@�@���`�[�@�@�@�@�@�@ ���@�@�� �����S���`�������S�����N ���@�@���@�@�� ���@�@���@�@���S�������� �����̈́��@�@���@�@�@�@�@���`�����������`�S �@�@�@���@�@���`�넟�������@�@�� �@�@�@���@�@���@�@�@ �� ���^�������������� �@�@�@���@�@���S�V�@������ �@�@�@���@�@���@�@�@�@�@�����G�\���G���L�� �@�@�@���@�@�����Ʉ��ɍL���@�@�@�@�@�� �@�@�@���@�@���@�@�@ �� �@�@�@�@�@�@���L�G �@�@�@���@�@�����V�������@ �@�@�@���@�@�@�@�@�� �@�@�@�����̈́��������S���@ �@�@�@�� �@�@�@���`�S�����Ƅ����Ƅ����G�����������i �@�@�@�� �L�n �@�@�@�����̈́����S���S�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���S�脟�`�[���`�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �L��  �ԏ����W�n�} |

�@���āA���̌n�}�ɂ݂�悤�ɁA�ԏ��~�S�����̒����́A�O�j���S�̌n���֗���A���S�̎���E�`�����v����ƁA�`�q�E���S���p�����B���S�͓��R�A�`���̈�́A�d����̎O���𑊑��ł���Ǝv���Ă������A���R�`���́A�d���������グ�āA�T�n�̐ԏ�����̎����I�ȏ��̂Ƃ��悤�Ƃ����B�d�����͐ԏ��̖{���ł���B�����ԏ��@�Ƃ��甍�D����Ƃ����̂�����A����ɕ����������S�͋���������グ��B�����Ŗ��{�͖��S�Ǔ��R��g�D����B���܂ɂ��푈�Ƃ�����́A�������ǂ�ł�Ԃ��A�ԏ�����́u�����v�̃X�L�����_���Ŏ��Q�𖽂����A���S�͋��ɕ��A�����B �@�������ԏ����̖��͐��݂�����������B�����`�������R�̂Ƃ��ł���B�ԏ������̏��̂D���A������T�n�̐ԏ��呺�ɗ^����Ƃ����\������A���˂��ˋ`���̐ꐧ�ɋ��Ђ������Ă������S�͋@��𐧂����B���R�`�������@�ɏ����A���̍Œ��ɎE�Q�����B�Ëg���N�i1441�j�́A������u�Ëg�̗��v�ł���B

|

|

�@�����ŁA�ԏ������̑�̐ԏ��ċ��̈ꌏ���A�����ł̊S���Ȃ̂ł���B �@�ԏ��O�\�Z�Ƃ̂����A�Ό���������B����͌���V�c���ɑ����Č��̂������쒆�u����卑����̔h���ł���B�ɓ��瑥�i����ܑ�ڂ̒卑�����S�쒆��ɋ����Ė쒆�����̂��A���̖쒆�卑���番��q���ɁA���n�E���E���A����ɐΌ��E�M��̏���������B�Ό��E�M��͐Ό����̒n���ł���A���ƂɏM��͋{�{��ׂ̑��ł���B�Ό����{�{�����ӂɊW���鎁���ł���B �@�����ԏ������m��������Ëg�̗��ɌR�����������Ό��Y�����q���G�A���̎q���Y���q����͐ԏ������ɑ������B�Ƃ�����A�ԏ������̑�̐ԏ��ċ��̈ꌏ�ɁA���̐Ό����������ł���̂ł���B �@�Ëg���N�i1441�j�ԏ����S�͏��R�����`�����E���āA���g�̐ԏ����������ł�����ɓ������B�Ό����Y���q����_��D�҂ɂ���Đԏ��ċ��Ƃ����h���}�̗����҂ɂȂ����l�ł���B��k���������A�������m�ꂴ�邠����A�Ëg�O�N�i1443�j�����ɓ쒩�����N�����A���Ǝ���D���ċg��������B���͖߂������A�_���͒D��ꂽ�܂܂ł������B �@���̌��Ɋւ��Ă͏��X���������邪�A���܁A�ԏ����Ƒ�n�}�i�@�_�����j�ɂ��A�ԏ������̍��Ɂ\�\�N�����N�Ëg�̕ς���������A�ԏ��ꑰ���ł�ŁA�w�Ǔ��̔@���Ȃ��Ă��܂��ď��ł����B�����ɁA�ԏ��̉Ɛb�ŁA�Ό����Y���q��돕�Ƃ����҂��������B�O�����b���ʂƐe���������B�����ŁA���ʂɓV�c�֑t���Ă��炤���Ƃɂ����B��������̋{���E���Đ_���D���Ԃ��ċ֓��ɔ[�������Ƃ���A�ԏ����S�̑�߂������čĂѐԏ��̌���𗧂ĂĂ悢���B�肤��ۂ�A��͋������܂��A���Ƃ��܂������e�F�����B�돕�͑傢�Ɋ��ŁA�����ԏ��}�̊ԓ��O�Y�l�Y�댳�A�����ܘY�S���Ƒ��d���āA��l�Ƃ�������ɓ���֎d���A�r�����K���B�����Ă��ɒ��\���N�i1457�j�A�{�ɕN���ĎE���A�_���D���������B�h�q�̕��m�������ǂ������Ă��āA�����S���͖h�킵�Ď��B���̊ԂɐΌ��돕�Ɗԓ��댳�͓������āA�_��Ǝ��֓��ɔ[�߂��B��͑�x���āA�ԏ��̌���A���Y�����i�@�t�ہj�A���Ɏl�𗧂āA���ꔼ���������B���ɒ��\��N�i1458�j�����̂��Ƃł���B�����Ă��̌�A�d�B���O�����邱�Ƃ��ł����B���m���N�i1467�j�܌��\����A�������ĂѕP�H�̏���c��ł���ɋ����āA�܂���������߁A�������d����i�O���j�̋��̂����B�������N�i1469�j�A�u���R�̏��V�z���Ă���Ɉڂ����B�Ɛb�����ɐ���L�E��P�H��ɋ��炵�߂��A�]�X�B �@���ꂪ�w�ԏ��L�x�͂��߈�ʓI�Ȑ_���D�ҁE�ԏ��ƍċ�����̗v�|�ł��邪�A���͐Ό��炪�D�҂����_���Ƌ{�̎�́A������x�D���Ԃ���Ă���i�g�싌���L�j�B���N�A����ǂ͏��������q�L�E���v�����߂��炵�A���}�ɏ܋���^���ē��ݎ�点���i���@���L�j�B�������āA���\��N�����O�\���A�_�������ƂȂ����̂ł���B �@�P�H�◴��̂��Ƃ͓��Y�y�[�W�ňē������邪�A�����Œ��ӂ������̂́A�܂����ɁA�Ëg�̕ςŐԏ��������ł�ŁA���ꂪ�u�ċ��v�����K�v���������Ƃ������Ƃł���B�����đ��ɁA���̍ċ����ꂽ�ԏ����̋��S�_���ԏ������ł���A���������̒��S�̋��邪�A�P�H�邩���u�����ֈڂ����Ƃ������Ƃł���B �@�퍑���̏���i���������̂炵���A���Ƃ��ΉËg�̕ς̂Ƃ��ɂ́A�ԏ����S�͉~�S����̔�����ɋ��炸�A��R�i�؎R�j��������̏�ɂ��Ă���B���邢�͒�͂̎���Ɍ��݂����P�H��⏯�R��Ƃ�����Ԃ����������A����ɂ��ˋ����Ă��Ȃ��B����́A�h���퓬�̓_�ŏ�R�邪���ǂ��ꂽ���̂���������ł���B�����Đԏ������̎���ɂȂ��āA�u�����V�݂��Ă���ɋ������̂��A�����ƐV�����^�C�v�̗v�Q�ł���������ł���B �@���m�̗��Ȍ�̐��d���̒��S�́A�ԏ��@�Ƃ����������̒u����ł���B�u����Ƃ����̂́A���O�쒆����ɂ���R��ł���i���E�P�H�s���O���j�B�u����̐ԏ�������{���Ƃ��āA�����S�̒�����A�K���S�̗���邪�W�J����B�P�H��͎x��ƂȂ�Ɛb�̏������ɗa����ꂽ�B �@���̂悤�ɏ\�ܐ��I���̐퍑����O���A�u����E������E�����Ƃ���������I�ȎR��Ɉˋ�����悤�ɂȂ�̂����A���ꂪ�A������O�́A������E�؎R��E��{��E���R��Ƃ����ԏ�������̕z�u�Ƃ͈قȂ邱�Ƃ͐\���܂ł��Ȃ��B �@���̌�͐ԏ��Ɠ����ɉ����オ�����āA���O�̉Y�㎁������������A�܂��P�H�̏������A�O�̕ʏ������������Ă���B���ꂪ�d���̐퍑����ł���B |

�g��{���@�쒩���@�a  �������������� �����R���@������

*�y�ԏ����Ƒ�n�}�z

�s�N�����N���Ëg�R��ԏ����Ŏ��w�����@����B��䢐ԏ��V�Ɛb�L�Ό����Y���q��돕�ҁB�^�O�����b���ʑP�B�Ȑ��ߎ��ʑt�]�A��E����U�厧��_��Ȕ[�֓���A�R�������S�V��ߎ��ė��ԏ��V��B��ہA�鋖�B���Ɩ��e�V�B�돕��x�A�^���}�ԓ��O�Y�l�Y�댳�����ܘY�S�����d�A���d����A�r�����K�B�I�N�U��E�V�A�D�_�틎�B�h�q�V�m���ǔV�A�S���h�펀�V�B���ԉ돕�댳�ٖƎ��[�_����֓��B���x�A���ԏ��V�㎟�Y�����A�����l�A�����ꔼ���B�����A���\��N������A���㍎���d�B���O�B���m���N�܌��\����ĉc�P�H�鋏�V�A����������A�����d����V���́B�������ȉN�N�V�z�u���R��ڔV�B�߉Ɛb�����ɐ���L�E���P�H��t  �ԏ����W�n�}�i�Čf�j  �u���隬�i��R�j �P�H�s���O������ |

| �ԏ������ӈē��\�\��쑑 |

|

�@�ԏ���������܂ŗ����̂Ȃ�A�����͔d���̈��}�̌���A�L���Ȗ�쑑�̐^�܂ōs���Ă݂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��B���łɏq�ׂ��悤�ɂ������c�@�O�̍����n�A����������i�����s��쒬�X�j�܂ł͍s�����B �@�����̃A�N�Z�X�́A�S�����p�Ȃ�A�܂�JR�u�����w�v�܂ōs���B����͏�q�̂Ƃ���AJR�R�z���ł��V�����ł��悢�B�����đ����w����̓o�X�ŋ߂��܂ōs����B�͂��߂Ă̐l�͉w�O�Őq�˂�Ƃ悢�B�u�����̗��v�Ƃ����̂�����Z���̂����肪�ڈ�ɂȂ�B �@�Ԃ̃P�[�X�́A�R�z�����ԓ��́u���쐼�vIC�ʼn���āA����2�����֏o�Đ������������i�ށB�u�����w�v�̂���ʂ�߂��āA�₪�āu�d���Ȋw�����s�s�v�Ƃ��u�e�N�m�|���X�v�Ƃ������Ŕ��o�Ă�������44�����Ȃ����āA�����k�ɐi�߂A5km�قǂŖړI�n�ł���B�r���̖ڈ�́A����5���Ƃ̌����_�A�u�^�L�v�ł���B

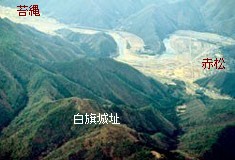

�@�s���Ă݂Ă��Ƃ��ɉ����Ȃ��B�����A���q�������̕ӂ肩��o�āA���ӂ̒n����Ɛl�܂őg�D���āA��쑑�̒������r�炵�܂����Ĉ��}�̖����A���̎��c�}�̍����n�B�ꌩ�̉��l�͂��낤�B���ꂪ�v���̂ق������ȑ��Ȃ̂́A�ԏ����Ɠ��l�ł���B���q���������k���ɂ����Ă̒������m�̋��_�͂���ȃX�P�[���ł���B �@�W���̔w��A����R�̓�[�ɖ���Ղ������āA���̏ꏊ�����c�}�̏�Ԃ̈�ł��������낤���A��������ΐς݂͌㐢�̂��̂ł���B �@�Ƃ���ŁA�C�ɂȂ�͔̂w��̊���R�̏隬�ł���B����R���͕ʖ����u�Z����v���邢�́u�����R��v�Ƃ����A���^�͊��q����ɉZ�����q��т��z�������̂ł���B�̂��ɐԏ��~�S�̎O�j���S�����̏�����A������̏o��ƂȂ����B �@��f�n�}���݂�킩��悤�ɁA�ԏ����̏�́A�����邩�瓌�ցA���̊���R��𒆌p�n�Ƃ��āA�K�ې쉈���̗���̖k�ɂ����R��܂ŁA�����Ȃ��Ă���B���̓����̒z����́A�����̏�Ԕz�u�헪�������ŋ����[���B �@����R�邪���j�ɓo�ꂷ��̂́A�����O�N�i1336�j�����������쒩���ɔs�k���Đ����ɗ����̂сA�V�c�`��̌R�������̋ߕӂɉ������Ƃ��ł���B�ԏ����S���ď邵��R�̍U����h���ł悭��������A���ɂ͂��̏邩��P�ނ��Ĕ�����ֈڂ�A�~�S�ƍ������ĐV�c�R�̐N�U��h�����B�����������e�������̂��A�ԏ����S�Ɋ����^�����̂ŁA���̏�̖����u����R��v�Ƃ�Ԃ悤�ɂȂ����A�Ƃ����b�ł���B�Ƃ�����A���̎R�����j�̈�u�ɓo�ꂵ�����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �@���̌�A���̏�͐ԏ��`��������Ƃ��A���Ő����E�`�S�Ƃ����ԏ��������_�Ƃ����̂ŁA�퍑�����ʂ��Đ����c�����邾�����悤���B�ŏI�I�ɂ͓V���ܔN�i1577�j�ɏG�g�̔d�������̂Ƃ����邵�A�ԏ��̏�Ƃ������j������̂ł���B �@���āA����R��Ղ֓o���Ă݂����Ƃ����l�́A�Z���́u�����̗��v����o���čs���i��f�n�}�Q�Ɓj�B���ԏ��������Ɍ��Ă��炭�����ƕ���_������B��������֍s���A�����Ε�������B���̕���_�����̂܂ܓo��Ί���R�ł���B����܂ł͓o�R�������Đ�������Ă���B�[���犴��R�隬�����钸��܂ŏ��ꎞ�Ԃł���B �@�R���̏隬����́A��쑑���S�������n����B�Â��R�z���̂�����܂ł悭������̂����A���߂Ă���ƁA���̊���R�̏邪��쑑�ɂƂ��ĉ��ł��������A�����͎���������̂ł���B |

��쑑�A�N�Z�X�}�b�v  ��쑑�@�ߗא}  ����Ձ@�����s��쒬�X  ����R��Ձ@�����s��쒬�X  �Z���̗����Ε� |

����R�隬�ȗ֑b�ΌQ |

����R����隬 |

����R�����쑑��]�� |

��쑑�@�ߗא}�@(�Čf)  �ω����@�����s��쒬���J  �ω��������̊G�n  �쌩�h�H�ˁ@����s���쒬  �`�����M���o�}�G�n�@�ʐ^ �����s�� �s�̂g�o�ɂ��̊G�n�̏Љ���� �̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B���@�@Link�@ |

�@�����܂ň��������Ă����āA���₨��A�ƈӊO�Ɏv���l�����邩������Ȃ����A���͂����ɁA�܂��Ƀf�B�[�v�ȕ����X�|�b�g������B�d�����}�̖�쑑�Ƌ{�{�����A����Șb�͂���܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��A�Ƃ����͓̂��R�ŁA�d������������̃T�C�g�Ȃ�ł͂̃}�j�A�b�N�Ȉē��Ɛ\���ׂ��B�ł́A������Љ�Ă݂悤�B �@��肭�ǂ��b�͔����ɂ���A�v����ɁA�������`�����Ƃ������o�}�G�n���������Ƃ����킯�ł���B�ǂ��ɁA�Ƃ����A�ÎR�z�������̊ω����i�����s��쒬���J�j������Ȃ̂ł���B �@������x�A��쑑�ߗא}�����Ă��������B�u�^�L�v�Ƃ����A����5���ƌ���44���̌����_�����邱�Ƃ́A��q�̒ʂ�ł��邪�A���̌����_�̕S�\���قǖk�ɁA�ׂ����ƌ�����Ă���Ƃ��낪����B�Ԃōs���l�Ȃ���������Ă��܂������Ȃقǂׂ̍����Ȃ̂����A���ꂪ�Â��R�z���A�܂�u�ÎR�z���v�ł���B�ߐ��Ȍ�̎R�z���́A�����Ɠ�̕���ʂ��Ă���B �@���̓��𐼂֓���A�r���A����̋���n��A��������ܕS���قǂ��̂܂܍s���ƁA�W���̓������ɂ��ړ��Ă��ω���������B���Ȃ�Âт������ł���B�����ɗ������ď������A�ԕ�`�m�̌Â��G�n�������˂����Ă���B �@���āA�b�͓�\�N�قǑO�̂��ƂɂȂ�B���̊ω����ɕ�����Ƃ����G�n���������B�c�ɂ̂��ƂƂāA��Z�̑m������悤�Ȏ��@�ł͂Ȃ��A����肵�����Ȃ��B���̓����A�ߗׂŎ��Ђɓ��݂ɓ��鎖�������������̂ŁA���̕�����Ƃ����G�n����Ȃ��Ƃ����킯�ŁA�厖���Ƃ��ē����̉Ƃɕۊǂ��邱�Ƃɂ����B �@�Ƃ��낪�A�^�̈������Ƃ�������̂ŁA���̓����̉Ƃ��Ύ��őS�Ă��Ă��܂����B�厖���Ƃ������肪�A�_�ƂȂ�Ƃ�����ł���B�����āA���̂Ƃ��A�킴�킴�Ƃ։^��ŕۊǂ����̐S�̂��̊G�n���Ď����Ă��܂����̂ł���B���ꂪ���a�\��N�i1984�j�̂��ƁB�ł��邩�炵�āA�c�O�Ȃ��ƂɁA�����͂��łɑ��݂��Ȃ��B �@���ď��a�l�\�N��ɂ́A�s�̍L����q�ȂǂŁA���̊G�n���ʐ^����ŏЉ�Ă����炵���B�Ƃ��낪�A���̍L���܂��ƂɃ��[�J���Ȃ��̂������̂ŁA�����ł�����X�̎���ɂ��̊G�n�͓����Ă��Ȃ������̂ł���B�������āA��X�͂��̊G�n�Ƃ��ɂ������Ă��܂����̂ł���B �@�������ŋ߂ɂȂ��āA�悤�₭��X�́A�����B�������m�N���̎ʐ^���c���Ă���Ƃ������Ƃ�m�����̂ł���B����ŁA�ʐ^�������Ă��������ƁA�������B�e�ړI�����������̂��߂ł͂Ȃ������̂ŁA�G�n�ɋL����Ă����͂��̋L�^�������B���Ă��Ȃ��B����ł��A�������ꖇ�ʐ^�����ł��c���Ă��邱�Ƃ͂��肪�������ƂȂ̂ŁA����̒����������ۑ������A�Ƃ�������ł���B �@�d�B�Ɏc�镐����Ƃ����G�n�́A���ɐ�O�L���ł������d���y�Ёi�P�H�s�{���E�m�T�C�g�сn�P�H�鉺�Q�Ɓj�̂��̂����邪�A�������ЂŏĎ������̂ł���B������͑]�䕨�ꂩ���ނ��Ƃ����u�͒ÌҖ�V�G�n�v�炵���B����ɑ��A���̖�쒬�̊ω����̑��o�G�n�̕��́A�ʐ^�ɂ�邩���肨���炭�쌩�h�H�̌̎��ɑ�ނ��������̂Ǝv����B���m�V�c�̑�A�����R�����R��E���ď������Ɠ��{���I�ɂ���B �@���̑��o�̌��c�́A�d�����y�L�ɂ��Η���Ŏ��炵���A����i����j�̒n���R���`���Ƃ��ē`����ꂽ���̂ł���B���̒n������Ɨאڂ��A���݂̌���5���̘H���ɂ������ÎR�z���Œ������Ă��邱�Ƃ��l����A���̊ω����ɖ쌩�h�H�̑��o�G�n�������ē��R�Ȃ̂����A���݂̂����Ă���ω����̊G�n�̑����͐ԕ�`�m�ł���B�������ԕ�͂�������߂��̂ł���B

�@�����������o�}�G�n�������ۂɕ`�������ǂ����A�s���ł���B������������������悤�ɂ��A��X�����̏��݂�m�����Ƃ��͂��łɒx���A�����͎����Ă��܂��Ă����̂ł���B�]�ˌ���̉�_�ɂ́A������i�Ɠ`�������ɂ͋ɍʐF�̔n�̐}���������Ƃ�����������B���Â�ɂ��Ă��A�d�B�ɂ��������`������̊G�n���������Ƃ������Ƃ́A���������ɂ����ċ����[�����Ƃł����āA�����ɂ��̏��݂Ɣ�݂̗������L�^���Ă��������B |

| ���łɎ��ӈē� |

|

�@�����܂ŗ��Ă��܂��Ă��邩��A���łɂ��̎��ӂ������Ă݂����Ƃ����l�̂��߂ɁA�ȒP�Ȉē������Ă��������B �@�����̒��͓��]���[�����荞�Ƃ���ɂ���A�̂͂����ɒ����h�����ߔg�Y�Ƃ��������������B����������Ď��c�}�̑������������̂͏�L�̒ʂ�ł���B�ߔg�́u�Ȃv�ƓǂށB����͖��a�E�ߔe�Ƃ��Ȃ������̌Ì�̂悤�ł���B �@�������|�̒�q�ɓߔg�����k�ȂE��������@1595�`1648�l����A�ї��R�E�x�Lj��E���i�ڌ܂ƂƂ��ɜ��|��l�V���Ə̂��ꂽ���̐l�́A�d�B�P�H�̐l�ł��邪�A���̐����炵�Đ�c�͂��̓ߔg�Y�Ɋւ����̂炵���B �@���̓ߔg�Y�ɏ邪�������悤�ŁA���݂͊w�Z��}���قȂǂ�����A���]�ɖʂ������ł���B��a�N�ԁi1350�N���j�ԏ��`�����z��A��ɋ`���̏����z�q�ʑ��̋���ƂȂ����B���̌�V�����N�i1579�j�ɏG�g�̔d�������̂������邷��܂ŁA�퍑����ɂ͌����̏�ł������悤���B �@���̓ߔg�Y��Ղ͌��݁A�u���������v�Ƃ������̂ɂȂ��Ă���A�����s���}���قׂ̗����j����������������B�����ɂ́A�ȒP�Ȃ���A��쑑�̗��j�W���R�[�i�[������B�܂�́A�قƂ�ǑS���B��Ƃ����Ă悢�������}�̎����قł�����B�䂦�Ƀ}�j�A�b�N�ȒT�K�҂ɂ͕K�{�|�C���g�ł���B�����ւ̃A�N�Z�X�͏����킩��ɂ������A�ߏ��܂ōs�����痧����邱�Ƃ����E�߂���B���@�@Link�@ |

�ߔg�Y���� �����̎R�͑哇�隬  ���j���������� �����s�ߔg��{�� |

�������Ӄ}�b�v  ���Í`����  ���Í`���Ӎq��ʐ^  ��ΐ_�Ё@�K�یS��Ò�����  ���܌���}

*�y�ΐ��R�z�@�@���Õ�  ��_���@�K�یS��Ò����� |

�@�C�݂܂ŗ��Ă��邩��A�����́A����������������L���āA����250���𓌂֍s���A���j��L���ȍ`���A�����ł���B�����ׂ̗͗K�یS�ɂȂ邪�A�ނ��둊������߂��̂ł���B �@���Â̖��̎R��ɂ����R���Ƃ����邪�������B���R��͐ԏ��~�S�̎���ɂ͂��łɂ������炵���B�����N�ԁA�������������s�Ŕs���B�֔s�����邪�A�ԏ��~�S�͐V�c�`��̒Ǔ��R��j�~����B��q�̊���R��Ɠ��l�A�d���Ɣ��O�̕��O��R��t���Ă�����͒��j�E�͎��Ɏ��R��̖h�q�������B �@�V�c�`��R�ɍU������͎��͔�����֑ދp�A�������~�S��������Œ�R���A�`��R���U�߂����˂�B���̂����ɋ�B�Ő��͂������������C�����������R�𗦂��ē��サ�Ă����B�����ŁA�`��͔�����̕�͂������ĕ��ɂɑނ��A�ԏ��~�S�͂��̎��Âő����ƍĉ�A�������Ė���̍���ւƌ����B���̌�͎��m�̒ʂ�A�������{�J�݂Ɏ���̂ł���B �@�ԏ����S�����R�E�����`�����E�����Ëg�̗��i�Ëg���N�E1441�j�ł́A�����ԏ��ꑰ�ł���ԏ����������S�Ǔ��R�ɎQ�����A��R����Ă��閞�S���U�߂��Ƃ��A���̎��Âɏ㗤�����B���̂ǂ������̂���A�ԏ����S�̒�E�`�낪���ہi�ԏ������A�����̕��j��A��Ė����ɍ~�Q���Ď��Q�A���ۂ͖����̎�Ŏ��Âɓ����āA����ɋ`��v�l�̎��ƎO���ƂɉB�g����B �@���m�̗��̌�A�ԏ����������̔d���E���O�E��������A���O�O�Ώ�̉Y�㑥�@�Ɏ��R�����点���B���̉Y�㎁���ԏ��Ɛb�ŁA�K�ې�Ɨѓc�삪�������邠����̉Y�㑑��{�n�Ƃ�����̂ł���B���̂�����̎��Â̗��j�͂���߂ăh���}�e�B�b�N�ł���B �@�Y�㎁�͎��Â����_�Ƃ��ď��Ƌ��Z�ő傢�ɉh�����B���̌��ʁA��Ɛԏ����ƑΗ�����قǐ��͑���A���@�̑��E�Y�㑺�@�̑�ɂ́A��N�ԏ��`�������Â̌������ŎE�Q����B���̌�ԏ������i�����j�����E�`�����E�������@���E�Q�������̂́A�Y�㎁��r���ł����A�Y�㎁�͂��̂̂������R������_�Ƃ���B �@�₪�Ēu����ɋ������ԏ��@�Ƃ����ނ���B�������ė����̐ԏ����G�E���G���q���������Ă���B�ԏ����G�͎��R��̉Y�㐭�@�ƑΗ����A�Y�㐭�@�͎q���@�̉łɕP�H��召���E���̏����}���A�������ƌ������悤�Ƃ������A���̍�����P�������ԏ����G���A���R��𗎂Ƃ��A���ɔp��ƂȂ����Ƃ����b�ł���B �@���Â���ΐ_���Ƃ����Â��_�Ђ�����B����͌Ñ�A���k��ΎЂ̕ʗ��_�삵���Ɏn�܂�B���q���ɂ́A���u�E�ѓc�ƂƂ��Ɏ��Â����s���ΐ_�Ђ̎З́i��~�Ƃ����j�ɂȂ����B�����A���̎��Â����ΐ_�Ђ̎З̂ł��������Ƃ́A���̒n�̏��Ƌ��Z�̉h�������炵���̂ł���B���݂̎Гa�͐D�L�����犰�i���゠����̌��z�B���������ĕ����̎���̌����ł���B �@���Â������Ƃ��h�����̂́A��͂�]�ˎ���B�Q�Ό��̓r���A�����喼�����������֒┑�����̂ŁA�D�{�w�������������B�l�������݂̎O�{���������Ƃ������B �@���Ấu�V�����˂̒n�v���Ƃ����b�����A����Ȃӂ��Ɍ��܂����͈̂䌴���߁w�D�F���j�x�̂����ł���B�u�{���V���̂͂��܂�A�]�B�̒��ȁA�d�B�̎��Â�莖�N��āA���܍��X�ɂȂ�ʁv�B���{�̗V���͒��ȂƎ��Âɂ͂��܂�A��������S���ɂЂ�܂����Ƃ����킯���B���\�̍��ɂ͂����Ȃ��Ă����̂�������Ȃ����A�w�D�F���j�x�����̐���s���̂��̂ɂ��Ă��܂����̂ŁA�ȗ������M�����u����v���������y�����̂ł���B �@���������̂���A���ẨԎ��Ƃ����V�����A���l����v���[���g���ꂽ��̏�����Ɍ��サ�āA�J���ɐ��������A����������Ɏ��ÂɌ܂̎������Ă��Ƃ����`��������A���������������͂��̈���Ƃ����B �@�s�Ԏ��ʂ�l���Ȃ��������ȁ@������ƂĂ����܂�������t�i�Ԏ��j �@���Ƃ��Ǝ��Â̗V���̒��͑�X�u���N�v�i�ނ났�݁j�ƌĂꂽ�B���������̗V��������B�{���͐_�ɕ�d���鏗���ł���B��ΐ_�ЂƂ����_�Ђ������āA����Ɖ����[���B�ޏ������͘a�̂║�����̑����|�ɏG�łĂ����Ƃ��������ł͂Ȃ��A���낻���Ɉ����Ȃ����݂ł������B���ʎR�̐����l�ƗV���Ƃ̌��������b���u��W���v�ɂ��邪�A�����ł͎��̗V���͕�����F�̉��g�Ȃ̂ł���B �@���̂�����̘b�́A��X�ɂ�����݂́w�d���Ӂx�ɂ������������Ă����āA�㐢�̐l�Ԃ͂���ȏ�̓`�����������Ȃ��̂ł���B �@�ߑ㕶�w�ł́A�w�d���Ӂx�̋L�����\�[�X�ɂ����J�菁��Y�̖����̏����w���e����x���A�����炭�����������N�̎p��`�����ŗǂ̂��̂ł��邾�낤�B���̕���̔w�i�́A�u����ɖ{���������퍑�ԏ����̐��E�ł���B�����������C����C���^�[�i�V���i���ȊC���ʂ̔w�i��������Ɖ����āA���̂����Ƃ���ۓI�ȁA�V��ɓW�J���錶�z�̃X�y�N�^�N���E�V�[�������o���Ă݂����̂ł���B���j�w�҂̉���Ȑ��������t�B�N�V�����̕����^������肤��Ƃ������ł���B���@�@Link�@ �@���N��`�������̂͂��̍�ƂȂ�ł͂̂��Ƃł���B������N�ɂ͂��܂��ܓ`���������āA���������A�@�R�Ǝ��Â̗V���̐��b������B�u�@�R��l�G�`�v�ɂ��A���i�̖@��Ŗ@�R���l���ɗ������r���A���Âɗ���������B���̂Ƃ��V�������M�𑆂��Ė@�R�Ɖ�̂ł���B �@�u�G�`�v���炳��ɓW�J������̓`���ł́A���̗V���͗F�N�Ƃ����Ď��͖ؑ]�`���̕v�l�ł������Ƃ��B�@�R�͔O���̌���������ē��x�����A���̂Ƃ��^�����Ƃ����̂�����B �@�s�����߂̐F�̂䂩��̗��ɂ��Ɂ@���ӂɂ͐g�����ɂ��݂�͂���t�i�@�R�j �@�@�R�͗F�N�̋��߂ɉ����Ď��g�ō��������������B�F�N�͂��̓����ɓ��̂�����A�@�R��l�̑��������������Ƃ����B���̗F�N�̕悪���Â���_���ɂ���B �@���̗F�N�Ƃ����͓̂`���̐l���ŁA�u�V�N�v�i��������j���炫�����ł��낤���A���Â�ɂ��Ă����j��̗L���l���A���Â̗V���Ɖ����������Ƃ����b�͑����B����ŁA�{�{���������Â̗V���̂��Ƃ֒ʂ����Ƃ����b������B |

��Α��V�������ǗY  �k�։�����{���b�� ��������V �ԕ�s������88-6 0791-42-5059 �����炮�� �ԕ�s��������6-2 0791-42-3545 |

�@���ꂩ��ߗׂɂ͂�����A�u���b���v�ŗL�����d�B�ԕ�������B�ԕ�ό��̃|�C���g�́A�ԕ��E��ΐ_�ЁE��ΗǗY��E�Ԋx���ł���B�����͗L���ł���A���ɂ͎������Ȃ��B�������T�C�g�������B������A��������Q�Ƃ��ꂽ���B���@�@Link�@ �@�u���b���v�̃q�[���[�E��ΗǗY�Ƌ{�{�����̋��ʓ_�͉����Ƃ����A����́A�ߐ������̏\�����I����A���҂Ƃ��ɉ���������ĉp�Y�ɂȂ������Ƃł���B�u���b���v�œG�����̒�^���ł������A���̂����������̋{�{�������A���̂܂ɂ��e�̓G�E���X�؊ޗ��Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂����B �@�u���b���v�̌��^�͎�������̒����������������A�������N�i1748�j�����́A���|�{���̐l�`��ڗ��u������{���b���v�i���ڒ|�c�o�_�E�O�D�����E���ؐ����j����^���������B���̋��s�͎l�����ɂ���ԑ哖��ƂȂ����B�����Łu������{���b���v�́A�������ɉ̕���Ɏ������A���̔N�̏\�����◒���A������2�N3���ɂ͋��s���_���ŏ㉉���ꂽ�B�]�˂ł����N�ɐX�c���A�܌��ɒ������E�s�����ƁA�O�������āu������{���b���v�����ڂɏo�����肳�܁A�������ĎO�s�̌���͂�����āu���b���v�̋����ƂȂ����Ƃ����B �@���ڂ��ׂ��́A���́u���b���v�̐����Ɠ������ɁA�������̉������A�̕�����ڗ��̏㉉�����������Ƃ��B���{�l����E�̕���u�w���ޗ����v�i������N�E1737�N�j�A���̌�A��c�꒹��E��ڗ��u�Ԕ��ޗ����k�͂Ȃ����������イ���܁l�v�i�����O�N�E1746�N�j�A���ꏕ����E�u���F��m���z���k�͂Ȃ��������������̂����߁l�v�i���i�O�N�E1774�N�j���X���Z������B �@�������ĕ����������́u���b���v�ƕ��s���ĘA�ȂƂ��đ����A�Ƃ��ɋߑ�ւƎ�n���ꂽ�̂ł���B �@�ԕ�ŐH��������Ȃ�A���˓��̂��܂����̂�H�ׂ����B�a�H�ł́u��������V�v�A������ƒl�����邪���ꂾ���̒l�ł�����i�v�\��j�B���ꂩ�牽�Ƃ����Ă��ԕ��O�̃C�^���A�����X�u�����炮���v�A������͒l�i�����[�Y�i�u���ł������߁B�\��͂Ƃ��ɕK�v�͂Ȃ����A�l�C�X�Ȃ̂ŁA�҂����Ԃ��o��ōs�����ƁB �@�ԕ�y�Y�͂������u�����i�����݁j�\���v�B��������̊Â��ɐԕ�̉��������������Ȃ��Ȃ���i�Ȗ��̒��َq�ł���B�X�͂��낢�날���āA���ꂼ�ꖡ���������B�ǂꂪ�������߂��A�ƂȂ�ƁA�I�[�\�h�b�N�X�ȂƂ���ł́A�u�����{���v�B�������A���c�V�܂̖��ɂ�����肽���l�ɂ́A�u�d�����v�ł���B |

�ԕ�隬   ��F��ΐ_�� ���F��ΗǗY���  ���ƕ�@�Ԋx�� �����{�� �ԕ�s�������w�O��56 0791-43-2555 �d���� �ԕ�s����222 0791-42-2300 |

�@PageTop�@ �@�T�C�g�іڎ��@ �@Back�@ �@Next�@