|

�{�{�����@�T�C�g�� Real and/or Virtual Sites Guide |

|

�@�K���S�{�{���@ �@�ԏ����@ �@����鉺�@ �@�P�H�鉺�@ �@�ēc���@ �� �@�������@ �@��B�{�{���@�@ �@�T�C�g�� �ڎ��@

| ���n�O��K�C�h | ���@�@��@�� �@�i���Ɍ����Ύs�j | �@Back�@ �@Next�@ |

���Ώ�@�F�E  �d�������Ώ�G�} ����2�N�i1645�j�쐻 |

�@������́A�������ꎞ�Z���̏鉺���ł���B �@�ǂ����ĕ��������ɂ����̂��Ƃ����ƁA���}�������i���^�j���M�B���{���疾�։h�]���Ă��āA���̒������������q���Ƃ��ď��������Ƃɂ��炵���B �@�q���Ȃ̂ł����ƏZ��ł����킯�ł͂Ȃ��낤���A���������ɉ��������������́A���Δˑn�����̌��a�`���i�̎���ł���B���̏���鉺�����`���A���̏��}�������̎���Ɍ��݊J�����ꂽ�̂ł���B�������Ė��̊J�����ւɕ����֗^�̂��܂��܂ȓ`�����̂���B �@�{�T�C�g�ɂ�����œ_�̐l���̈�l�A�{�{�ɐD�����N�������炭�����̏����ł������낤���A�ɐD�������Ɋ�ʂ������܂�ė{�q�ɂȂ����̂��A���̖��ł���B�{�q���g�Ƃ����ȏ�A����͉Ƃ̂��Ƃł���A�����̋{�{�Ƃ́A��ɕP�H�ŋ{�{�O�ؔV����{�q�ɂ����{�{�ƁA����ɑ����āA���̖��ŋ{�{�Ƃ��V�݂��ꂽ�̂ł���B���������Ă��鎞���A�P�H�Ɩ��ɓ�̋{�{�Ƃ��������Ă����̂ł���B�{�q���g�����������ɂ����{�{�����Ƃ̑n�݁A����͉��Ð씑�_�Г��D���L���A�����̑�ɂȂ��Ď����{�{�ɉ��߂��A�Ƃ����L���Ƃ���������B �@�₪�ď��}���Ƃ���B���q�֓]���ɂȂ�ƁA�����ƈɐD�̋{�{�Ƃ���N��笂��ċ�B�֍s���B���̏��}�������15�N�قǁA���̊Ԃ̂��鎞�����A���ƕ����̊W��������Ƃ������ƂɂȂ�B �@�����ł́A���̕����W�n���Љ��B�Ƃ͂����A�����̎��ւ��͂����肵�Ă���̂ł͂Ȃ��A���̂ǂ��ɏZ��ł������킩���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ɐD�����}���ƉƐb�ł���������A���Ɖ��~�̃G���A�ɋ{�{�Ƃ͂������A�Ƃ������Ƃ������i�K�ł͌����Ȃ��B �@���邢�͕����W�n�Ƃ����Ă��A�㐢�̕������E�����`���ɂ����̂ŁA���ꂪ�j���ł���Ƃ���m�͂Ȃ��B���̂Ă��ǂ̘b���Ƃ������Ƃ͏��m���ꂽ���B �@�������A��̓I�Ȏ��ւƏꏊ�����m�ȏ؋��������Ȃ��̂ɑ��A���Ƃ������S�͕̂����W�n�Ȃ̂ł���B���������āA���̕������Ղ͂��ꂪ�`���ł��낤�ƁA����ȓ`����L���钬�Ƃ��āA����ĊςĂ������Ƃɂ���̂ł���B |

���ΊC���勴 |

�����W�n�Ɩ��� |

|

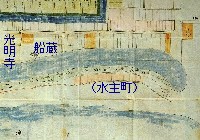

�@�܂��A���i���Ɍ����Ύs�j�Ƃ������͂ǂ��ɂ���̂��B �@�}�̂悤�ɁA���͑��ƕP�H�̒��Ԃɂ��钬�B�������ł͔d�����̓��[�A���ΊC���ɖʂ����`���ł���B �@���Ƃ����A�W�H���Ƃ̊Ԃ̊C���A��ŗL�������A�������낻���ɂ͂ł��Ȃ��B���̑��́A�����Ă��������ɂ����ău�����h�Ȃ̂ł���B �@���̖��֍s���ɂ͂ǂ����邩�A�S���ł́A�Ԃł́H �@�y�d�ԗ��p�̃P�[�X�z �@�d�Ԃɂ̂��čs���l�́A�V�����œ�����s���l�Ȃ�A�܂��u�����v�܂ōs���āA���������w���ׂ�JR�u�����v�w���Ԃł���B �@�Ƃ��낪�u�����v���Ђ���͂܂���܂�Ȃ��B�����ŁA������s���l�́A��O�́u�V�_�ˁv�ʼn���āA�����Ŏ��ɂ��邱���܂ɏ�芷���āA�u�����v�܂ōs���B�����ŁA�ݗ����i�i�q�_�ː��j�ɏ�芷������w���ǂ����ƂɂȂ�B �@������s���l�ŁA�u�P�H�v�܂ōs���������A�����܂ɏ�芷���āu�����v�܂ōs���Ă��������A�ڑ��������P�[�X������B �@���̂Ƃ��́A�u�P�H�v�w�ōݗ����i�i�q�_�ː��j�ɏ�芷����B�_�˕��ʍs���̍ݗ����u�V�����v�i�\�ܕ������ɑ����Ă���j�ŁA���́u���v�܂ōs���B�P�H�w����͎O�\���Ă��ǁA�u���Ð�v�u�����v�u���v�ƎO�w�ڂł���B �@���̂i�q�u���v�w�ō~�肽��A�����W�n�͂قڕ��s�������Ȃ̂ŁA�����ĉ���B����������̐l�́A�w�O�̃^�N�V�[�𗘗p����悩�낤�B�ߔN�͖��ł��A�����䂩��̒n��m���Ă���^�N�V�[�h���C�o�[���������B �@�y�Ԃōs���l�̏ꍇ�z �@����ǂ͎Ԃōs���l�̘b�ł���B���������ʃ}�b�v���猩�Ă������������B �@��r�I�߂��_�ˁE���̐l�́A��_�����E���_���Ɨ��āA�u�ʒ��v�����v�ʼn���āA����175���ōs���Ƃ������[�g���A���̌オ�킩��₷���Ă����B �@�����Ɖ�������s���l�́A������ł�������ł��A������ɂ��Ă��R�z�����ԓ��܂ōs�����ƁB �@�������āA������s���l�́A�u�O�E�����v�h�b�ʼn����B����ƁA����175�����ł���B������A��̖��Ε��ʂւ��̂܂ܓ�\�܃L���قǑ���A�C�ݕ��֏o�čs����B �@�ނ��A�O�i�b�s����A���ΊC���勴���ʂւ̃��[�g���Ƃ��āA�r���z�{���i�b�s����k�_�ː��֓���A������ɐ�J�i�b�s�����2�_���֍������āA�u�ʒ��v�����v�܂ōs���Ƃ������@������B �@������s���l�́A��L�Ɠ��l�ɎR�z�����ԓ��́u�O�E�����v�܂ōs���āA����175�����։���āA���܂ōs���B �@���邢�́A�s���������E���Ð�ƃZ�b�g�Ȃ�A�O�y�[�W�̈ē����Q�l�ɂ��Ă��������ĉ��Ð�o�C�p�X�o�R�A������A�u�ʒÁv�����v�ʼn���āA����175���Ŗ��܂ōs���B �@�ȏ�ǂ̃��[�g�ōs���Ă��A�|�C���g������175���ł���B����ŁA������āA����2�����Ƃ̌����_�i�a���E���ɂ������j�܂ōs���A��������܂��āA���̋��s�X�n�֓���B �@���Ύs�������W�n���ē� �@�܂��́A���Ƃ����Ă����Ώ��ł��낤�B���Ήw�̂����O�ɁA���Ώ���������邩��A����͂�����Ԉ��Ȃ��B �@���Ώ�̒z��́A���}�������̂Ƃ��ł���B�V��t�̂Ȃ���ԂƂ��Ă̏�ł���B���̏��}�������ȑO�́A���ΐ�̐��ɁA���̃L���V�^���喼�E���R�E�߂��z�邵���D���i�D��@�ӂȂ��j�邪���������A�����p�~���ĐV������݂����̂ł���B �@���Ώ�̓꒣��i��{�v��j�́A���}���������n�A�܂艜����̐e���A�{��������������Ƃ����B�����E�����ł�₱�������A�Ƃɂ����A�{�������͑��̐w�ŏ���ɖx�ߗ��ĂĂ��܂��āA������̏����ɍv�������Ƃ��������ƁA�L�b���ł��ƁA�{���͕P�H�A���}���͖��ƁA�����n���ۂŔd�B�̎����ł߂��Ƃ������Ƃ炵���B �@�z��͑�}���̓ˊэH���ł�����炵���A���N�Ŋ������Ă���B�������I���Ȃ��Ƃ͌����Ă���Ȃ��̂ŁA���s�̕�����̈ꕔ���ڒz������A�p��ɂ����ߗׂ̏邩�猚�ނ��^��ł����̂ł���B����_�Ђ���čޗ��ɂȂ����炵���B�����Ԃ\�Șb�����A�����g�̔e���҂̂��ƂŁA�D���Ȃ��Ƃ��ł����̂ł���B �@���݂̖�������́A���ΉY�Ƃ����ČÂ�����̌��̖����ł������B�`�{�l���C�䂩��̒n�ł���A�l���C�˂͂��Ƃ��Ƃ͖��Ώ�̂���u�ɂ��������A�z��̂��߂�����ړ]�����Ƃ����B������s���Ȏd�V�����A�ړ]���Ă��c���ꂽ�����܂��}�V�Ȃ̂ł���B�������ɏ邩�猩�閾�ΊC���́A���̖����ł��낤�B �@����ܔN�̍�_�W�H��k�Ђ́A���̖��̂����O�̊C���k���n�ł������B�����Q�����B���̌�C���H��������āA���݂͂��ꂢ�ȏ�ɂȂ��ĕ������Ă���B �@��͊C�ݒi�u�̏�ɒz�邳��A�����ɍ`���������A��̑O�ʂɍ`���ł�����鉺�������݂��ꂽ�B�����X���͂�����ʂ����B �@�Ƃ��낪�A���̖��̒�����i�s�s�v��j����������Ƃ����`��������̂ł���B�����v�㎵�\�N�قǂ��ď����ꂽ���۔N�Ԃ̕����i���L�j�Ɂs�{�{�����g�]�m�����L�V�g�]�t�Ƃ̋L��������A����͕���f���́w�d���Ӂx�ɂ����p����Ă���B �@�ւ��A��������������ȓs�s�v��܂ł����́A�Ƃ������ܔ��ɑ�����l�����낤���A���@�ƂƂ����̂͂����������Ƃ������̂ł���B�s�s�v��Ƃ����Ă��A����̒��Â���ł͂Ȃ��B���̓����͂܂���Ǔs�s�Ƃ����ׂ��ł���B�C�U�ƂȂ����Ƃ��̖h���z�肵���̂��A�鉺���̒�����ł���B�R���Ɠy�،��z�̃e�N�m���W�[�A�~���^���[�E�G���W�j�A�����O�ƃV���B���E�G���W�j�A�����O�͈�̂ł������B�w�ܗ֏��x�ɂ����̂��Ƃ͉M����B �@�������A�{���ɕ����������������Ƃ���������ǂ����A����ɂ͊m�͂Ȃ��B����ǂ��A���Ȃ葁���ɂ���Ȍ����`�����������킯�ł���B�Ƃ�����A������������������Ƃ����`���̂��钬�́A���������Ȃ��B�����v���ĕ����Ă݂�̈ꋻ�ł���B |

���ւ̌�ʃ}�b�v  ���A�N�Z�X�}�b�v  ���Έē��}  ���Β����}�@�w���L�x����  ���ۊ����Ώ鉺���} �� ��@��@�@�� �����~�@�@�� ���y���~ �� ���@�Ё@�@�� ���@�� �i�d������������쐻�j |

|

�@���āA������]�X�̘b�Ƃ͕ʂɁA�����������v�������Ƃ�������������A�s���ɂ͓����B����ǂ͕����̑������A�����\�\�Ƃ��肷��l�����낤���A��������͎��͂�����̕��������Ƃ��炵���A�Ƃ�������B �@����Ƃ����̂��A�����͉�ƂƂ��Ă̈�ʂ����邱�Ƃ��m���Ă���悤�ɁA����ȃA�[�e�B�X�g�����ɂ���A�����Ƃ����̂͂�����\�������肻���ł���B�����m�̂悤�ɐ��n��ɎR����Ƃ����̂����邪�A�����ȍ~���{�뉀�͂��Ƃ��ƎR���悩�甭�������A�[�g�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ����킯�ŁA�����v�Ƃ����`���̒낪���鎛�̈�́A�{�����i���Ύs��̊ۈ꒚�ځj�ł���B�ꏊ�͖��Ώ�̓��A��������Ă��āA�A�v���[�`����������A�_�ˑ�w�t�������w�Z�̓������́A���H�p�ɂ��邩��킩��₷���B �@�{�����͂��ƑD�����ɂ��������A��̈ړ]�ƂƂ��ɁA������ֈڂ��ꂽ�̂ł���B�w�d���Ӂx�́A���̘b�ƂƂ��ɁA���Ǝ��̂���l�ێR�Ɩ{�����̊Ԃ̐������J�ɗd�����o��Ƃ����b���̘^���Ă��邪�A�{�����ɕ�����̒낪����Ƃ͋L���Ă��Ȃ��B �@�`���ɂ��A���̎��̌ɗ����@�̒낪�������Ƃ����B��͂�����͎R���ŁA�z�R�������\���A���݂͓��R���̑����w�i�ɂ��Ă���B��͂肱������_�W�H��k�Ђ̂Ƃ��ɓy�������A���݂ł͂q�b�ŕ����̕��ŏ�����ς��Ă��܂������A��r�I�ۑ���Ԃ̂悢��ł���B �@��̌��w�́A�Βi���オ���Đ��ʌ����̌��ւɓ���A���w��\�����ނ��ƁB��������ƁA��̓��̌˂��J���Ă���邩��A������։���ē���B |

�{�����@���Ύs��̊�  �{�����t�ߐ} |

�{�����뉀�͎R�� |

�{�����뉀�Αg���\ |

�~��@�@���Ύs��ϒ� ���̖������Ă������ɒ낪����  �~��@�뉀 |

�@������̎��́A�~��@�i���Ύs��ϒ��j�ł���B�ꏊ�́A���Ήw����쐼�Ɉ�L���قǂ̂Ƃ���ɂ���B���ΐ�ɋ߂��B �@�~��@��́A�������Ȃ���r�̒뉀�ł���B�������A���݂͒r�͂�Ă��܂��āA�͎R���ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂��A�����g�ł���B�ꕔ�Ì^���Ƃǂ߂���̂́A�����炭��̌��^�͌���Ƃ͈Ⴄ���̂ŁA���̒�������̂܂܂Ƃ͂��ɂ������A�`���͓`���Ƃ��Ď���Ă��������B �@���̒�́A���H�ɖʂ����~��@�̖������Ă����e�ɂ���B�f��Ȃ��ɂ���ł����R�ɓ����悤�ɂȂ��Ă���B�Ԃōs������A���}�̉����@�̑O��ɒ��ԃX�y�[�X������B �@�~��@�Ƃ����ȏケ��͓����ŁA���͑P�y���Ƃ����A�������ォ��̌Ù��ł���B�P�y���̎���͌��݂ł͂��Ȃ菬�����Ȃ��Ă��邪�A�~��@�̂ق��ɂ��A�אڂ��ĉ����@�A�����@�Ȃǂ���A�܂�����Ɛ��̉��ɖ��ʌ���������B �@�ʔ����̂͂������A���́w��������x���Ί��䂩��̏ꏊ�ł��邱�Ƃ��B���������b�́w�d���Ӂx�̐̂��炠�����悤�ŁA�܂�A�����@�͂��̖��Γ����ِՂł���A���ʌ����ɂ������ẮA���������Z���~���Ƃ����B�����Ȃ��ẮA��������グ�����A���@�[�`�����Ȃ��̂ƃ��A���Ȃ��̂����������藐��č������Ă���Ƃ���́A�܂��Ƀ|�X�g���_���ȃX�|�b�g�ƌ����邾�낤�B �@����͂Ƃ������A���ΉY�����̖����ŁA�w�ȁw�������{�x�́A�������̖S�삪�o�āA�����@�̖@��̋��{�̗�ɕ����d���̕����ɁA�u�������Q�̐{���̉Y���o�łāA�l�q�~���̖��̉Y�ɂ݂������c�v�Ƃ���B�l�q�~���ƌ��Ɩ��̘A�z����u�~�����v�̖����������̂��낤�Ƃ͖ȒJ��̐������A����������������킯�ŁA���E�������E�{�{�����̎O���́A���W�ł͂Ȃ��̂ł���B |

�~��@�t�ߐ} |

�P�y���R�� |

���ʌ����@���Ύs��ϒ� |

�_�����뉀��\ 2004�N |

�@�Ƃ��낪���́A������̒�Ƃ����ꏊ���A��Z�Z�l�N�ꌎ�ɂ�����o���̂ł���B�o���Ƃ����̂́A���Ύs����ψ����̈�\�@��������ł���B �@�ꏊ�́A�_�����i���Ύs�l�ے��j�ŁA�{���Č��H���ɂ������Č@��Ԃ����Ƃ���A�뉀�̈�\���o���B���̈�\�͊�g�A�r�A������������ߐ������̂��̂ƌ����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��A�����ő����A�����̍앗�Ƌ��ʂ���A������̉\��������A�ƌ����o���҂����ꂽ�B �@�����������͍Q�Ă��ɁA�������r���Ă������蒲���������Ă��炢�������̂��B�Ƃ����̂��A�����ߏ��ɁA�O�q�̖{�����뉀������킯�ŁA�ߐ������l���Ɗm�F�ł���A�{�����뉀�Ɠ����̕�����̉\�������邩�炾�B �@�K�����������V�����̕������Ƃł���킯�ł͂Ȃ����A����ŁA���Ύs���̕�����Ȃ�뉀�͂���������邱�ƂɂȂ낤�B �@�������A���̉_�����́A��ɋL���悤�ɁA�ʂ̈Ӗ��ŏd�v�ȕ����W�X�|�b�g�Ȃ̂ł���B |

|

�@�ȏ��3�ӏ��̕������́w�d���Ӂx�ɂ��L�ڂ̂Ȃ��`���ɂ����̂����A�Ƃ���ŕ�����̒�Ƃ��������́A���͂��������B�����A�܂�����́A�ƌ���ꂻ�������A������͌���ł͂Ȃ��A���������ɋL�ڂ̂����ł���B �@�܂肻��́A���}���ƊW�����i�����b�A���}�����^���o���j�ɁA���������Ώ���́u���؉��~�v�̑������肪�����Ƃ����L�����݂���A���̎��؉��~�ł���B �@���؉��~�Ƃ����̂́A�ӂ��A����╚����ŏG�g��������悤�ȁA�R�ƕ�炵�̟T���Ƃ����X�̎��R����l�H�I�ɑ����Ă��܂��A������s���R���́A����߂��ґ�Ȑ���ł���B���}�����������������ɍ�点���炵���B�u�R���ȗցv�ƋL�����Ώ�G�}������B �@��f�����ɂ��A���ƌ䒃���A�z�R�A�A�A�A��A�����́u������v���{�{�����ɋ��t���A��N�Ŋ����������Ƃ����B������ˊэH���ŁA�삵�����̐l�����W�߁A�܂��̓��̎��@��������W�߁A�����܂Ŏ���̂��ĐA���W�߂��Ƃ����B �@�������L���Ă���Ƃ�����݂�ƁA��قǂ̍H���������炵���B���D���͕��D���ł��A����ȕ�����ɂ͑�ςȐl��ƃR�X�g��������B�R�����ЂƂ����Ă��܂��قǍL��Ȏ��؉��~�́A�s���R���̐���́A���ꂱ���ґ�̋ɂ݂ł��邪�A���̓y�ؑ������Ƃ��Ɏ��d�点�Ċ����������A�Ƃ����̂����̎��؉��~�̘b�̂悤�ł���B �@�A�[�e�B�X�g�����Ƃ������ʂ���͕������͑傢�ɉ\��������B����ɕ����́A���x���B�i1579�`1647�j�Ɠ����ゾ�������Ƃ�Y��Ă͂����Ȃ��B���B�͖��Ώ�꒣��̂Ƃ��쎖��s�Ƃ��ė��Ă����̂ł���B |

*�y�����b�z

�s���ΎO�m�۔V���j�����ɕt�A�k�V���֒����ׂ��̋ȗ֗L���B�Ƌ����Ȃ��Ō��Ȃ肵���j�V������؉��~����挚�L���A��V�����Ɣ퐬�䒃���o���A����~�䕗�C���f�̌���ӌ��\�疜��B�䒃���z�R��ȂƐA�ؖ��̕�����n�A�{�{�����j��t�A��N����䕁�����A�j�����B���䕁���̎���ƒ����l�����o�V��~���j��B�z�R�̐n���g�]��̏�����������D���������퐬��B�A�n���ΎO�ؗ��S�̍ݏ����@���j�����X�������A������j���A���֑D�j����B����n�E�ߗl�]�ˍ]��z�V�V�n���V�A���J��������A�����Ό�S�C���Ɍ�B���j�����l�n�A�������䓿�j�����V�ƕ�t  ���Ώ�{�� |

���Ώ���i����19�N���ʚ��ɂ��j �@��������吳�܂ł͂��̎��؉��~�i�R���ȗցj�̃G���A�͂��̂܂c���Ă����炵���B�吳�����̌����}�ʂł�����͂킩��B��a�̋����~�͗��㋣�Z��Œׂ���Ă��邪�A�R���ȗւ͂܂��c���Ă���B���̕��ʐ}�ł́A���؉��~�i�R���ȗցj�̖ʐς͖�ꖜ�ł���ƒm���B �@�ł́A���̖��Ώ�̎��؉��~�A���܂͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B�����́\�\���������������Ȃ��A����ǂ��납�A�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B�悤����ɁA���̎��؉��~�͉������㋣�Z���ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł���B���Ԃ�r�̂����������肪�O���E���h�ł���B �@�������ˎ勏�فi�����~�j�Ղ��싅��ɂȂ��Ă���B����ɂ��Č����A���Ώ�̎j�Ղ͂��܂�ɂ��e�G�Ɉ����Ă����̂ł���B���㋣�Z���싅�ꂪ�s���̃h�^���ɂ���K�v���Ȃ��A�x�O�Ɉړ]������悢�B����ɋ��ِՂ���؉��~������A�ό����̊��D�̋q���ł��邾�낤�ɁB |

���Ό������ʐ}�i�吳�����j |

���؉��~��  ���Ό������،����@���x�t�� |

���Ώ�����@���� |

|

�@�\�\�Ƃ����̂���X�̈ӌ��ł��������A��Z�Z�O�N�̕����u�[���ɂ��₩�����q�̂��߂ɁA���Ɍ��_�ѐ��Y���Ƃ����������A���Ɓu���Ώ镐���̒뉀�v�Ƃ������̂�V�����Ă��܂����̂ł���B �@�������u�[���ɂ��₩����肾�����̂ɁA���������̂����N�t�B����͂≽�Ƃ��A�������d���͂����łȂ��ẮA�Ƃ����킯�ŁA�u�[���͉߂��Ă����������Ԃ̔������I�[�v���������̂ł���B���������͂����������Ƃł͂Ȃ��B �@�܂����ɁA���́u�����̒뉀�v���A�܂����Ƃ��ꂪ���؉��~�̂������ꏊ�ł͂Ȃ��B������������A�ȑO�����r���ӂɑ吳���ɐ��������뉀���u���p�v���āA��L�u�����b�v�̋L�����e�ɉ����āA����炵�����̂��u�����v���Ă��܂����̂ł���A�v����ɋ[�������B �@�����A���������m��Ȋ��ɂ����Ă��A���R���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�܂�A�i1�j�吳���ɒ뉀�����Ƃ��A�ؒ�Ȃǂ����؉��~���玝�����炵���A�i2�j���؉��~�̒n���i�v��j�������r�뉀�Ɨގ����Ă���悤���A�Ƃ������A�܂��i�����낵���B���ȁj���̓�_�Ȃ̂ł���B �@���؉��~������Ȃ�A����Ȃ�̂��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���݂̗��㋣�Z����Ԃ��ĖȖ��ɔ��@���������A���̍l�Êw�I�����Ɋ�Â��ĉ\�Ȃ����蕜�������݂�̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B������ɁA����́u���Ώ镐���̒뉀�v�����A�ʂ̏ꏊ�ɑ���ꂽ�吳���̒뉀�𗬗p���āA������u�����̒뉀�v�ɂ��Ă��܂����킯�ŁA����͂܂������l���ւ���������Ȃ��B�����ɂ����������Ȋ��ł����āA��p�ψ��̏��N�͉����l���Ă����̂��A�����ɋꂵ�ނ悤�Ȏ��Ƃł���A�͂����茾���Ă��܂��A��������낵���Ƃ������؉��~�̕����Ƃ͂܂������W�̂Ȃ��b�Ȃ̂ł���B �@�����������؉��~�̕��͋C�́A���Ό����̍��̒r����x�����̐}���ق�����̃]�[���̟T���Ƃ����X�єɖԂ�Ɏc���Ă���A���ł���B������ɕ����V���u���Ώ镐���̒뉀�v�͋K�͎͂l���̈�A�����́u���؉��~�v��u�R���ȗցv�̌`�e�ɂ܂��������Ă��Ȃ��A�������炩��Ƃ����\�̂Ȃ���ł���B �@�ǂ������������Ă��Ȃ�A������Ƃ������Ƃ����ׂ��ł������B���ꂪ�����u�o�J�Ȃ��Ƃ��������v�Ƃ���A�Ԃ��p�������̂͊�Ɍ����Ă��邵�A�����������Ԃ������Ȑŋ��̖��ʌ�����������̂��\�\�Ƃ��������̐��������̂ł���A�ނ��d������������Ƃ��ẮA������u�����̒뉀�v�ȂǂƂ͔F�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@�Ƃ����킯�ŁA���]�v�Ȃ��Ƃ܂Ō����Ă��܂������A���̖��̕����W�n�́A�ȏ�̖��Ώ�A�{�����A�~��@�A�i��Z�Z�l�N��\���@�́j�_�����A����ɗ��㋣�Z��ł���B |

���Ώ镐���̒�i���؉��~�H�H�j |

| �����ƃf�B�[�v�ȕ����X�|�b�g�͂Ȃ��̂��H |

|

�@�ȏ�́A�����K�C�h�u�b�N�Ȃ�ǂ�ł��Љ�Ă���X�|�b�g�ł���B��X�̕����T�C�g�炵���R�����g���o���̂����A��͂�}�j�A�ɂƂ��Ă͕s�����c�낤�B �@�u���[��A���Ώ�Ɩ{�����A�~��@�A�����č��N��\���@�̉_���������B�Ȃ�قǁA���㋣�Z��Ƃ����͖̂ʔ����������A���ɂ����ƃf�B�[�v�ȕ����X�|�b�g�͂Ȃ��̂����H�v�Ƃ��������������Ă������ł���B �@�������c�O�Ȃ��ƂɁA���ɂ͂��܂�f�B�[�v�ȕ����X�|�b�g�͂Ȃ��B�����Z�N�i1666�j�̉������q�w�C�㕨��x�ɂ́A���ŕ��������z���V���������������Ƃ����b���o�Ă���B����͕��������\�N�قǂ̏����ŁA�������b�̐����������̂��敿�����A�����Ă��̃K�C�h�ŏЉ��Ă���̂ŁA���܂���Ƃ����C�����āA�}�j�A�̊��҂ɓ�����ꂻ���ɂȂ��B |

*�y�C�㕨��z

�s�{�{�����Ɖ]���@�҂���B�\�Z��薼����҂Ǝd���Ђ��Ȃ����A�Z�\�]�x�ɋy�ԂɁA�F������B��Ƃ��d�B���ɏZ���B�����l����A�ē��������āA�u���z���V���Ɛ\�҂Ȃ��A���y��Ԍ䌩���\�v�Ɖ]�B��������q���A�o�Č���ɁA�Z�ڂ䂽���̒j�́A�品�������A��ɂ��Ƃ�ʒ�q���l�܂ŁA����B�ތ��V������L�҂ɂāA���X���y�Ђ����ɁA��ɑ吨�ɂė���́A������q���́T�������鎖�����Ȃ��炸�c�t |

|

�@�����ł܂��́A�����͖��̂ǂ��ɏZ��ł����̂��A�Ƃ����₢�����낤�B����͂킩��Ȃ��A�Ƃ����̂���X�̓����Ȃ̂����A�����̏Z���́u�l�ێЉ��v�ɂ������Ƃ����`�����̂������B �@�l�ێR�̉��Ȃ炠�肤��A�Ƃ����̂���X�̏��������A���ꂪ�A�������������������Ƃ������ƂƁA�ǂ��W���邩�ƌ����A�鉺���}������킩��悤�ɁA�����Z�����x�ň͂��̊O�ɂ���_�ɒ��ڂł���B �@�܂�A���Ώ�y�т��̉Ɛb�c���~���H�����A�Ƃ���A���̍H�����̊O�ɕ������Z�����\���Ă����A�Ƃ����b�̐���s���ł���B�܂��A�����������Ƃ��炷��A�l�ې_�Ђ̉��Ƃ����ꏊ�́A�Ó��Ȑ��Ȃ̂ł���B �@�`�{�l���C���J�����l�ێЂ́A���Ƃ͖��Ώ��R�ɂ������˂��A�z��̂��߂����ֈڐ݂����̂ł���B���݂��`�{�_���Ƃ����B �@�u�l�ێЉ��v�œ��肵����̂́A���݂ł́A���Ύs�̐l�ێR�����̎R���ɂ���l�ے����̓y�n�ł���B�������A���̈ꌏ�́w�d���Ӂx�ɂ��L���͂Ȃ��A��X�̂��̏Љ�́A���������`��������A�Ƃ����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��B��������f�肵�Ă����B �@�����������}�j�A���N��́A�����Ɠ˂�����Ŗ₤�ė���̂ł���B�m�肽���̂́A�����͖��̂ǂ��ɏZ��ł������A�ł���B�`���ɂ��A����͏�q�̂悤�Ɂu�l�ێЉ��v���\�\�ł́A���ꂪ���݂̏ꏊ�ł͋�̓I�ɂǂ��Ȃ̂��A�ƁB �@�������ĕ����}�j�A���N�́A�����܂ł��������~�̌��n����ɂ�������āA�����v������̂����A����ɂ͂ق�Ƃ��͓����悤���Ȃ��B����͓`���ł����āA�����؋�������킯�ł͂Ȃ��B �@����ƕ����}�j�A���N�́A���ꂪ�`���Ȃ̂͏��m�̏�ŁA�u�l�ێЉ��̕������~�v�̈ʒu����肵�Ă��炢�����A�Ƃ̃}�j�A�b�N�ȗv���Ȃ̂ł���B�����Ȃ�ƁA��X�̌�����\��������Ȃ��d�V�ɗ�������̂ł���B �@�܂��A�u�l�ێЉ��v�Ƃ͂ǂ̂����肩�B�`�{�_�А��Q���͌��\�\��N�ɐ݂���ꂽ�Ƃ����b�����邪�A���i����c���̂���̑�v�ێ���厞��́u�d�B���Ώ�}�v���݂�ƁA�ނ��댻�݂̐��Q�������C���̃A�v���[�`�̂悤�ł���B���̐}���Ɓu�_�匠���v�v�̉Ƃ��Q�������ɂ���B����ƁA�u�l�ێЉ��v�Ƃ����̂́A���̂�����ɈႢ�Ȃ��B �@����ƁA�ꏊ����͂���������Ƃł͂Ȃ��B����Ƃ����̂��A�l�ێR�̉��̃]�[���͓����A���@�̗̈�ɂقڐ�̂���Ă��āA�c��ꏊ�͌����Ă��邩��ł���B �@��L�̐}�ł́A�x�̊O�Ɏ����~���͂ݏo���Ă��邪�A���ꂪ�����̖��Ύ���ɂ������Ƃ͂����Ȃ��B�喼�͓]���ƂƂ��ɁA���Ƃ̎��������������̂ł���B���}�������́A��c�`���̎��X��M�B���疾�Ɏ��������A���̒�����������ɂȂ��Ă��̈ꕔ�𗴖�ֈڂ��A�܂����g�̖L�O�ւ̓]���ƂƂ��ɁA���}���Ƃ̎��X�������čs�����B���}�������̎���A�l�ێЉ��ɂ����̎��X�����̎����̂��Ƃ����݂������Ƃł��낤�B �@�����[���̂́A�d�B���Ώ�}�ɂ��A�u�{�����v�i�{�����j�����݂̒����@�̏ꏊ�ɂ��邱�Ƃł���B����ƁA�������Ƃ����{�����뉀�́A���͌��݂̒����@�̎���ɂ������Ƃ������ƂɂȂ�B���������āA�����̖��Ίό��ē������������邱�ƂɂȂ肻�������A���݂̖{�����뉀�͕������̉\�����Ȃ��Ȃ�B�łȂ���A�{�����͈ړ]�ƂƂ��ɁA������̒�܂ł����čs�����Ƃ������ƂɂȂ�B �@�������������������i�߂�ƁA�l�ێЉ��ɂɕ������~������������ߗׂ̎��ɕ������`�����������A�Ƃ����t�̔��z���\�ł���B�l�ێЉ��ɕ������~������A���ꂪ���Ƃ̖{�����i�{�����j�Ɨאڂ��A���̕������~�̒낪�{�����뉀�ɉ������Ƃ������Ƃł���B����́A��q�̂悤�ɁA�����ׂ̉_�������܂��������`����L���邱�Ƃɂ���ė��t������B�悤����ɁA�l�ێЉ��̎��@�̕������`���́A�����ɕ������~���������Ƃ��������Ȃ̂ł���B �@�Ƃ���A��̓I�ɕ������~�̏ꏊ�����ł��邩�B���R�肪����͂Ȃ����A���ӔC�ȏꏊ���������A����ȊO�Ől�ێR�̉��Ƃ����ƁA�u�d�B���Ώ�}�v�̐_�匠���v�̉Ƃ��ڈ�ɂȂ�B�������������A�����w��ɎR���T���āA���~���ɒ뉀�����ɂ͂����Ă����̂Ƃ���ł���A�����̐��炵�āA������������܂��A�Ƃ����ꏊ�Ȃ̂ł���B �@��������ƁA���̔��n�i�l�ے��O�j�́A�`�{�_�А��Q���̒����̂��鐼�̂�����ł���B�����e�ɂ͖��̖����A�d���O�����̂ЂƂƒn�����Ŏ咣���Ă���u�T�̐��v������B�Ȃ�قǁA�ߏ��܂ōs���Ȃ�A�{�g�������Q�����߂�X�|�b�g�ł���B���̓��ɕK�{�̂��̖����N�o�A������u����ҁv�����ɉ��炩�̉������肻���Ȋ��ł���B �@�T�̐��̐Δ�ɂ́u�ꎵ���N�ȑO���N�o�v�Ƃ��邪�A����͎萅����i�̎����E���ێl�N���L���w�d���Ӂx�ɋ��������̂ŁA����������ł������ɂ͂܂��u�T�̐��v�̖��͂Ȃ��B�ނ�����~�͂�����S�N���O�̂��ƁA�����炭���̗�����A���Ƃ͎��͕������~�̈ꕔ��������������Ȃ��A�Ƃ͓�������ȉ����ł���B �@���̕����X�|�b�g�̌���́A���̎ʐ^�̒ʂ�A�����ɂ��t�@���b�N�Ȍ`����V���Ȋw�ق̓����ނ���̂��ԋ߂Ɍ�����A�ׂ��H�n�̐l�Ƃ̖��W���Ă���ꏊ�ŁA�ނ���ɂ́u�l�ێЉ��̕������~�v�Ƃ��鉽�̕W�����Ȃ����A����܂ł���������Ɠ��肵�������Ȃ��B���������킯�ŁA�����̓f�B�[�v�ȏꏊ�Ƃ܂ł͌����Ȃ����A���i�K�ł̓}�j�A�b�N�ȃX�|�b�g�Ȃ̂ł���B �@�������āA��X�̏����������Ō��J���Ă��܂����̂ŁA�u�l�ێЉ��̕������~�v�Ƃ����`���̏ꏊ����肷��W�����A�����ɐݒu����邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�ό������s�����������Ă���悤�ŁA�͂Ȃ͂��⊶�Ȃ��Ƃ����A�����}�j�A���N�̖₢�ɉ�����Ƃ���A�ȏ�̂悤�Ȃ��ƂȂ̂ł���B |

*�y���t�W�z

�V����翂̒��H�������� �@�@���̖����a������i�`�{�l���C�j   �l�ێR�`�{�_�Ё@���Ύs�l�ے�  �������~�`�����n BaseMap: �d�B���Ώ�}(���i�`�c��)  �������~�`�����n���Ӑ}  �`�{�_�А��Q���ƋT�̐�

*�y�d���Ӂz

�s�萅���@���Ⓓ�����ɗL��B�헤���ђˎ���t�B�萅���m��A�T�^�Δ��A���ێl�N�Ȉ�N�\�j����t |

|

�y�q�ߐ��ƕ������~�z �@���o��O�ܓx�A������q�ߐ�������ʂ�B���{�W�����̍��W�ł���B���������m�ɂ́A���ΓV���Ȋw�ق̏ꏊ�����o��O�ܓx�ł͂Ȃ��A��Z�Z��N�Ȍ�K�p���ꂽ���E���n�n�ł́A��L�������~���n�t�߂��q�ߐ����ʂ�B�f�o�r���������Ȃ猻�n�Ńe�X�g�Ȃ���Ƃ悢�B��X�͕����}�j�A�̌����̌��n���Q�[���ɂ����āA�u�������~�͌����ɓ��o135�x00.000���̈ʒu�ɂ����v�ƋK�肵�Ă���B

|

�������~�t�߁@���Ύs�l�ے�3 ���̘H�n�����肪�������~�� |

�`�{�_�А��Q�������� �T�̐������݂ɗ���l�X���Q��� |

**************************************************************

�����畟�ډ@�܂�  �J�����畟�ډ@�܂�  ���ډ@   ���ډ@�뉀 |

�@�Ƃ����킯�ŁA�f�o�r�ɂ��덷�\���ȓ��Ƃ���������ׂ��������ƁA�������~�`�����̂��̖̂{���I�Ȝ~�����A�Ƃ������ɂ̃A���o�����X�������ł��������́A����Ƀ}�j�A�b�N�ȕ����X�|�b�g�̒T���������̂ł���B �@�����ŁA�ʂ̃f�B�[�v�ȕ����X�|�b�g�Ƃ������Ƃł́A���ډ@�͂ǂ����낤�B����͖��ߕӂł�����Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��������`���̂��鎛�ł���B �@�ꏊ�͖��Ύs���ł͂Ȃ��B�_�˂̎s��i�_�ˎs���攥�J���J���j�ɂ���B�������_�ˎs�悾����Ƃ����Ă��A����͋ߔN�̂��ƂŁA�{���͖��ΌS���J���ł���B�_�ˎs�Ƃ����������A���̂悤�ɉ����~���؋�������Ďl�ꔪ�ꂵ�Ă���̂ł͂Ȃ��A���̐́u�_�ˎs������Ёv�ƌĂ�ĈА����悩�������A�ǂ�ǂ���ӌS�����s��ɕғ����鐨���]���āA���d���̖��ΌS�̑��X�܂Ŏ�荞��ł��܂������ʂł���ɂ����Ȃ��B����̍s�����̐������́A�`���I�ȍ��������Ă���킯�ł���B �@�Ƃ���ŁA���ډ@���f�B�[�v�ȃX�|�b�g�ɐ����Ă悢�̂́A���̃A�N�Z�X�̓���ɂ��̂ł���B���Ώ�����̖x�̐���k�シ������52���ŁA�^���������L���قǁA���J�k�͂����Ɂl���J��������܂ōs����B�R�̌����ɐ��_�j���[�^�E���̍��w�W���Z��ї����Ă���̂��݂���B����ł͓c�ɂ̕���̓u�`�ł���B �@�����܂ł͂���ł������B���͂�������ŁA���߂ė��K�̐l�͂����Ă��r���ɂ����B�����Ɉē��\����o�Ă���킯�ł͂Ȃ��B �@�������A�A�v���[�`�̎d���������A�܂��͒J�����M���������ɂł����̂ŁA���ꂪ�ڈ�ɂȂ�B�������疢�ܑ��ׂ̍����H�i��Z�Z�l�N���݁j�����炭�i�݁A�����܂�ĎR�Ԃ̒J�̓��ɓ���B��������͒P�ɍׂ������ł͂Ȃ��S�ׂ��������ǂ�킯�ł���B���̓r���ɂ͉���玑�ޒu��݂����Ȗ����Ȍ���������A�R�Ԃ̒J�̓��Ȃ̂Ɍ����Ă悢���Ƃ͂����Ȃ��B���ꂾ���ł����Q�Ă��܂��l�����邩������Ȃ��B �@�������A����ȐS���܂��čs���ׂ��ł���A�₪���@�ӎ��̑O��ʂ�߂��A����ł��܂��܂����₵���Ȃ����ׂ̍������i�߂A����̏����ȋ��̎�O�œ�ғ��ł���B����̓��͍r��c�̒��̍ד��ŁA�i�߂����ɂ��Ȃ��B�E��͂��̐�͉����s���~�܂�̂悤�ɂ݂���B �@�������đ��R�A�r���ɕ��āA�����Ԃ����Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł���i�Ƃ��ɎԂŗ����ꍇ�́j�B�Ƃ��낪�A���͂��̍���̍ד������������ł����āA�����i�����ד������Ƃ��H���ďオ���Ă����A���ډ@�Ȃ̂ł������B �@���@�̂������܂��͐����ł���B�u���ڗ��@�v�Ƃ���悤�ɁA����͓��n�ɒ��������@�ł���B�����͓V��@�@�ӎ������̈�Ōc���N�Ԃ̌��n���ɂ�����m�F�����邪�A���\�\��N�̔�b�R���y���@�����ƂƂ��ɗ��@�ƂȂ�A�����̔p�����߂��o�Ă��Ȃ��c�����Ƃ����B �@�{������ɕ������u����{���͋ߐ������̌��z�ŁA�{���͊��������������݂͊����ł���B���ꓰ�ƌɗ��͖��a�N�ԁi�\�����I�㔼�j�ƐV�����B���������ꓰ�ɂ���g�˓V���͂��Ȃ�Â��A�܂������ɂ��鈢��ɕ��ƊJ�R�����͋ߐ��̍�i�Ȃ���Ȃ��Ȃ������ꂽ�����ł���B �@���āA���̕��ډ@�̂��Ƃł���B�M�B��������������}�������͂������ΌS�̗̎�ƂȂ��āA�O�q�̂悤�ɖ��Ώ�����݂������ɋ������̂����A���̔��J�ɂ���V��@�̌Ù��E�@�ӎ��̎O�d���̉��C���s�����炵���B��������ƁA���}�������̔@�ӎ��Ƃ̂��̏����������Ă���A���ډ@�̒낪������Ƃ����̂��A���Ύs���̍��`���Ƃ������F�͂Ȃ�����ł���B �@�Ƃ��낪�A���Ύs������͂���Ă��邽�߂ɁA�������`���̂��������̎��@�ł��邱�Ƃ��Y����͂��߂Ă���킯�ł���B�����A�C�̗����������K�C�h�Ȃ�A�ꉞ���グ��X�|�b�g�Ȃ̂ŁA�����ł����債�ė͐����ׂ����̂ł͂Ȃ����A����ł������K�C�h�u�b�N�ɂ�����k�炷�Ⴊ�����Ȃ����̂ł���B�����̎Q�ςɂ͂�͂�\�K�v�ł���B�O�����ēd�b�����ēs���̂悢�����������Ă���s���Ƃ����B���@Tel 078-991-4818 �@���ډ@�̒�́A�Ƃ��Ɉ���ɓ��ƌɗ������Ԃ��̖k��A���R����荞�͎R���ł���B���E����̓�̌͑��g�݁A�H���E���R�����\���[�R�H�J�̖͌^�Ƃ݂���B���̑����[������͕S�قǂƑ傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A����͂���ӂꂽ���̂ɂ��������Ȃ����A����͂������肵������������������낢���ʂ��o�邩������Ȃ���ł���B �@�A��ɂ́A��͂��@�ӎ����ς邱�Ƃ����߂�B���̎��͖@����l���剻���N�i645�j�ɊJ�����Ƃ����Ù��B���q���̈���ɓ��A�������̎O�d���ƕ��ꓰ�ƁA�Ȃ��Ȃ��悢�������z���c���Ă���B��������d���w��̌������ł���B |

�@�ӎ�����ɓ� |

�@�ӎ��O�d�� |

���ډ@���甥�J�隬

*�y�d���Ӂz���ΌS�̒[�J�� �s�[�J��@�G�Z�\�ԉ��\�ԁ@���J���ݎ��J�� ���n�A�ߊ}�ܘY���q�坁�͍O���q���L�O��͌i�B���n�A��i�N���j�u�d�ԏ��A�Y��Jਃj���w�V���A���`��ᶃZ�V�l��B�͌i�͎O�ؕʏ��̖����g�i���V���m���j���`��ᶃV�����X�t  ���J�隬 �_�ˎs���攥�J�����J |

�@��q�̂悤�ɁA�����͑�K�̓j���[�^�E���J���ɕ�͂���āA���낤���Ďc�����J�ł���B �@����������A�鋫�̃C���[�W�����邪�A�������̏Z��n����͓k�������A����ΎU���R�[�X�ł���B����䂦�ɁA�f�B�[�v�ł���͂��̏ꏊ�́A�f�B�[�v�ł��Ȃ�ł��Ȃ��B�u���ɉ��������Ȃ��v�Ƃ́w�ܗ֏��x�̌��t�����A�܂��ɂ��̂悤�ɁA�ǂ�l�܂�̍ʼn������A�c��ȏZ��Q�Ɣw�����킹�Ȃ̂ł������B�܂��Ƃɖ�����͉������n�����A���͐_�˓s�S�ɒ�������n���S���_���̉w�u���_���v����ɐ���̏Z��n���āA�����ė��邱�Ƃ��ł���B �@���������킯�ŁA��X�͂������f�B�[�v�ȃX�|�b�g�ɉ�������S�O������Ȃ��̂����A����A���̂������܂��̈�ʂ��炵�āA�������}�j�A�b�N�ȕ����X�|�b�g�Ɏw�肵�Ă����Ƃ������Ƃł���B �@�������A���ꂪ���́u���J�v�k�͂����Ɂl�Ƃ����n����L���邱�ƂŁA�����ߊ}���̋��������J�i�[�J�j��ƈ�̃]�[���ł��邱�Ƃɂ��A�͂��߂Ă��̔��J���f�B�[�v�ȕ����]�[���ƂȂ�̂ł���B �@�Ȃ��A�ߊ}���̋��_�ł��邱�̔��J���A�}�j�A�b�N�ȕ����X�|�b�g�ł��邩�ɂ��ẮA�{�T�C�g�m�����сn�̏��_�����Q�Ƃ��Ă����������Ƃɂ��āA�����ł́A���J���E�ߊ}�͌i�̂��Ƃł���B���Ȃ킿�A�V���ܔN�i1577�j�G�g���d���ɓ���Ɛԏ��ꑰ�̑����͋A���������A���N�O�؏�̕ʏ��������G�g�ɔ�����|���A���̂Ƃ����J��̈ߊ}�͌i�͕ʏ������ɗ^���ĎO�؏���ď邵�āA�G�g�R�Ɛ�����B�V�����N�O�؏闎��ƂƂ��ɔ͌i�͐펀�����Ƃ����B �@�w�d���Ӂx���ΌS�̒[�J��̞��ɂ́A�s�[�J��@�G�Z�\�ԉ��\�ԁ@���J���ݎ��J���t�Ƃ����āA���̈ߊ}�L�O��͌i�̂��Ƃ��L���Ă���B �@�[�J�̈ߊ}���͖ł��A�͌i�̒�E�ߊ}�v�E�q��i������i���j�͂̂��ɍ��c��\�l�R�̈�l�Ƃ��Ē}�O�ŎO��̒��V�ɂȂ����Ƃ����B���i���N�i1631�j�f�A���N���\��A�Z�ƈ���Ĕ����I�������������킯�ł���B �@���J�隬�́A���J���J�����܂��Z�L���قlj��́A���J�����J�ɂ���B�O�̊ېՒn���������Ƃ�����������B�������A�ߊ}���ƕ��������̊W�����邩�Ƃ����ƁA����͔�����́w���쎏�x�̂����Ȃ̂ł���B |

| ���@�O�� �ĔC�O���q����� |

|

�@�����Řb�͑ւ�邪�A���͂����ЂƂA�Ƃ��Ă����̃X�|�b�g�����Ύs���ɂ���B����܂Ŗ��Ɋւ��镐���W�n�K�C�h�͂��܂��܂��������A���̂ǂ���m��Ȃ������A�f�B�[�v�ȏꏊ�Ȃ̂ł���B �@���Ȃ킿����́A�ĔC����i���Ƃ��E�悵�̂�j�̕�ł���B�ĔC����Ɖ]���Ă��A�܂��m��l�͏��Ȃ����A���@�O��A�܂�A�����̑���q�ɂ�����l���ł���B���̎ĔC�̕悪�A�d�B���Ɍ�������̂ł���B �@�ĔC�̕����̓I�ɋL�^���������j���Ƃ��ẮA�u�����锟�v������B����ɂ��A���i�N�ԂƂ�������A�ĔC�f��\�N��̂��Ƃ����A�}�O�����̍��c�Ɛb�ŁA�}�O��V������E��˓����i�����j���l����Ė��ɏƉ�A�ĔC�̖��I���E�@���E���n�̏����B�����Ă��̋L�^�ɁA��i���N�M�Љ[������\���A���ɑ����B���S�呠�J�_�����ɑ����A�@抂������@�Ŋx��笋��m�Ɖ]���\�\�Ƃ���B�ĔC�̑��n�Ɋւ���]�ˎ���̎����͑��ɂ����邪�A������A�_�����Ɩ��L�����j���͑��ɂ͂Ȃ��B���̈Ӗ��ŋM�d�ȋL�^�ł���B �@���āA�]���Ƃ���̂��́u�呠�J�_�����v�͖��Ɍ�������B�܂�A��q�̕������Ɋւ��Ęb��ɏo���_�����i���E���Ύs�l�ے��j������ł���B�����āA��˓����̋L�^�ɂ���ĔC����̕���c���Ă���B |

���L�@�����锟���V�� |

�_�����@���Ύs�l�ے� |

�_������n |

�ĔC�v�w�̕� |

|

�@��萳�ʂ̖@���́u�Ŋx��笋��m�v�A���w�ʂ�����ɁA�u�ĔC����笏d��v�ƔӔN�̖����L����Ă���A�܂��A���I���͔j���������Č����Ȃ����A�u��i���M�ДN�v�Ƃ܂ł͍������̂���B �@�ׂ̕�́A�u������u��o�v�Ɩ@�������܂�A���\�\�ܔN�\���\�����̖��I��������B�w�ʂɂ́A�u�ĔC���d��ȁA�匴����v�̖�������A�a�B�i��a���j�S�R�ɎY��A�d�B���ɉ��đ����Ƃ���B�܂�����Ȃ��A�ĔC�̍Ȃ̕��ł���B �@�������āA��̌����҂Ƃ��āA�ĔC�E�B�m�d���Ƒ匴���O�Y����̖�������B���̓�l�͌�q�̂悤�ɁA�ĔC�v�Ȃ��{�q�ɂ����҂ŁA���͋��{���Y���q�̑��q�����A�ĔC�v�Ȃɂ͑��ɂ�����B���ꂼ��A�ĔC�̉Ɩ��ƁA�Ȃ̎��ƁE�匴���̉Ɩ����k�����̂ł���B �@���̎ĔC�̕�́A������n���ł��������ڂ��ꂽ�炵���A�̌����Ƃ����l�̘b�Ƃ͍��͏ꏊ������Ă���B�ߔN�͖�����ɕ��ꍞ��ł����炵�����A���ŋ߁i��Z�Z��N�j�ɂȂ��ĕ���₷�����Ɉڐ݂���A������������āA�a���ɂ�����Ŕ����ĂĂ���B �@�܂��ɍs���s���ɂȂ肩�������A��Ȃ��Ƃ���ŋ~��ꂽ�̂ł���B���j�Ƃ����͍̂j�n��̂悤�Ƀ��X�L�[�ȂƂ��낪����B���̎ĔC�v�w�̕�́A���̕������Y�ł���B����A��ɓ`���čs���悤�ɂ��Ă��������������̂ł���B �@���āA�����܂����j�����ł���B���̕����j���ɂ͂Ȃ������A���̕��ɂ͂���B���̂�������m�F���Ă������߂ɂ��A�ȉ���ʂ�ĔC����̂��Ƃ����Ă����B |

�ĔC��w�ʑ��� �ĔC����笏d��@�� ��i���M�ДN |

|

�@����́A���ۏ\��N�i1727�j�́w�O�����ϕM�L�x�̎��L�ɁA���ҁE���ԕ��ρk�݂˂Ђ�l�������Ă��閾�ł̂��ƂɊ֘A����B �@���ԕ��ς͒}�O���c�Ƃ̉ƘV���ԏd��̑��q�ŁA���g�A���c�j���Ɏd�����Ɛb�ł���B���@�́A�l��E�g�c���A�k���˂�l�Ɋw�сA�ꗬ�𑊓`���ꂽ�҂ł���B�g�c���A�̂��Ƃ́A�m�T�C�g�сn�P�H�鉺�̃y�[�W�ŏq�ׂ��Ă���B �@���ς͋g�c���A�̂��ƂŏC�s�𑱂��Ă������A���̂������A���a�C�ɂȂ�A�N��ǂ��ċC�͂������āA���@�`�����ł��Ȃ��Ȃ����B�����Ŏ��A����A���̎t���E�ĔC�����ւ��̎����`�����B��q�̗��Ԃ����Ƃ����Ă���Ă���܂��A�Ƃ����킯���B �@���̎ĔC����́A���ςɂƂ��Ă͎t���̎t���ł���B�ĔC�͕����ӔN���ɂ������Ƃ��̒���q�E�������V��̒�q�ł���B�V�l�����A�܂��������ł���B���̎ĔC���A���̂Ƃ����ɏZ��ł����̂ł���B �@�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A�g�c���A���g�A�ĔC����ꗬ���`���������̂́A���ɂ����Ăł���B�g�c���]�ˌ䗯�狏�𖽂����č]�˂֍s���r���A���ɗ�����ĎĔC���瑊�`���ꂽ�B����͉��N�i1680�j�̂��Ƃ��Ƃ�������A���ԕ��ς����ŎĔC�ɉ��\�N�ȏ���O�ł���B���������A�ĔC�����ɋ��Z�������Ԃ͂قڎO�\�N�ɂ킽��B���������Ӗ��ŁA�ĔC�͖��ɉ��̐[���l���Ȃ̂ł���B �@���āA���ԕ��ς́A���\�\�l�N�i1701�j�Ɏ�N�Q�̂����ō]�ˉ����̓r���A���ŎĔC����ɘr�O�𗗂Ă���������Ƃ��������B����Ō��\�\�Z�N�i1703�j�g�c���A�́A�t���̎ĔC����ɁA���̗��ԕ��ςɕ��@�`�����Ăق����Ɛ\�����ꂽ�B�ĔC�͂���𗹏����A�����]�ˋΖ��ł��������ςɑ��A���œ`�����悤�ƌ����Ă悱�����B �@�i�]�k�ɂȂ邪�A���\�\�Z�N�̏t�ƂȂ�ƁA�O�N���g�Ǔ�����������ΗǗY�ȉ��ԕ�Q�m���ؕ��d�u�ƂȂ������ł���B���̑O��A���ς͍]�˂ɂ��āA�����莖���Ƒ��������̂ł���j �@���N�l���A��N������i�}�O�����A���j�̂Ƃ��A���ς͂���ɐ��s���A���ł̌�p�����ς܂��A��l����ɖ��֍s�������āA���̂Ƃ��͑�₩�珬�D�Œ��ږ��������B���̔N�͑�J�������ĉ͐삪�������A���͋��̉�������D���ʂꂸ�A���ɗ����䐀���ł������̂ŁA���̃`�����X�����A�����肵���̂ł���B�����炭���D�ŊC�H�s�����̂́A�r���̕��ɂ܂ł����肪�^���ŗ��H���j���ł��Ȃ������������낤�B �@���ď��D�Ŗ��֒��݂������ς́A�ĔC�̉Ƃ֍s���A��ӎ~�h���āA���̂Ƃ����ʓ`�����������킯�ł���B������A���ς͎l�c�g�c���A�̒�q�����A���̂悤�ɎO�c�ĔC���邩����`���̂��Ƃ���A�Ƃ��������ϑ��I�ȑ��`�҂Ȃ̂ł���B �@�ĔC�̉Ƃœ��ē`���̐��ʂ��Ƃ���ŁA�������̉���ˎ�j���̌���D���ʂ�\��̓��ł���B���ς͎ĔC�Ɍ������ĕl���瑆���o�������D�Ō���D�ɏ��ڂ������낤�B���ꂩ�璷��ɉ������鐏�s���I���āA�܌���\�����A�g�c���A����i���@���j�u��V���v��n����A�O�ӔV�厖���Ď����āA�ꗬ���A�����A�Ƃ�������ł���B �@�Ƃ���ŁA���ςɕ��@�`�������ĔC����͖��ɂ����B�ł́A�ĔC�̉Ƃ͖��̂ǂ��ɂ��������B �@�����}�j�A�Ȃ���m�̒ʂ�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A��笁k�ĔC�̍��l�̋���́A���́u���咬�̂͂���v�ŁA�C�ӂ���قNj߂��Ƃ���ɂ������Ƃ����B�ł́A���́u���咬�v�Ƃ͂ǂ��Ȃ̂��H�\�\���ꂪ�A�}�j�A�̊��Ґ����ɉ�������A�܂������f�B�[�v�Ȗ₢�ł��낤�B |

�y�}�O��V���n���z ��c�@�V�ƕ����猺�M �� 2�c�@�������V��M�� �� 3�c�@�ĔC�O���q����� �� 4�c�@�g�c���Y�E�q�囉�A �� 5�c�@���ԛ����v����

*�y�O�����ϕM�L�z �s�i�g�c���A�́j����A��{�m������j�e�A�]�ˌ䗯�狏��t�A���{���Q�J�P���w�����A�ĔC�o���ꗬ���B�A���B�R�����N�M�\�l��������i���B���e�m�ڗ��j�^�K�n�Y�A�ꗬ���A�Z�V���A�����}�f�����^�Z�����V��t �s�\�A��\��m�t�����g�c���A��l�g�i���A�\�O�N�V�����σ��f�A���\�\�Z�Nᡖ��܌��������A�ꗬ���B�Z���B�\������A�M�N�j�����V��G���j�Ύd�V�A���m�ɁA���閳��ӕ��p�C�s�X�g�C�w���A�s�ȃm�g�A�C�J�f�J���������A�Z�����B�R���A�q�g�w�j���A�K���@�A�d��K���V�^���m�`�i�~������ᢃ����B���A��l���S�l�V���A�\��l�i���f�B���m�҃i�V�t �s�ĔC�����F�m�u�[�N�A�x�X���ʁB���\�\�l�N�h���l���A���{�����䉺���m�߁A�ۏB���Ɍ䔑�D�A�����m��ɐ\��A�{�j���Ƀ�ᢑ��V�A���w���z�A�ĔC�ʘ��A�I���m�ÃZ�V�i���B�ĔC�ȁm�匴�y�E�q�喅�B���N���X�n�A�������n���Ѓj�e�A�v�w�x�r�j�^�w�Y�B���O�A���m���{���Y���q�A���l��j�P���q�A��j�ĔC�����Y�A�O�j�匴���O�Y�A���Y���q���퓙�A��ޒ��R�]���e���Z���B���锼���Ƀw�A���X�t �s�R�������O�A���A�a���o�A�N���ǃe���͐��w�B�����K�^�L���w�A�ĔC���w���A��������B�X�B��笃��O�X�N�\�K���@�ꗗ�A���V���w�A�_���V�A���j�e�B���L�|�A���\�\�Z�N�m�t�A���{�w�\�����B���l��������m���A���j�e��p�����d��A���w�m��ɐ\��A���߃n�A�����������D�j�e�A���j���w���݃X�B��笋���A���m���咬�m�n�d���j�e�A�C�Ӄ������߃V�B�m���N�Ńc�d�L���J�A�쐅���A��⋴�m���A��ʑD���K�^�N�A�����w�����䐀����n�@���X�ʒB�A�V�l�}�j�o�����A����~�h�V�A���ʙB���A���V�i���B�O�X�N�m�@�N�A�ꑰ�R�]�c�e�z���Z���B �@����D���m����ʑD�m�߁A���ڃ��B��������䋟���d��A�܌��������A���A������V���푊�n�A�O�P�V�厖���Ď��V�e�A�ꗬ���A�Z���t |

�u���咬�v�͂�����  �d�B���ΐ}�i�\�����I�㔼�j |

�@�������A���ꂪ�����}�j�A�ɂƂ��ē�Փx���ɓx�ɍ������ݒ�ł��邱�Ƃ͉]���܂ł��Ȃ��B�������ɁA����͕��������j�㖢���̂��Ƃł����āA��������o�����҂��Ȃ��̂ł���B�������A���܂܂��ɏ��N�����Ă��邱�̃y�[�W�ŁA�͂��߂ĎĔC����̖��̋�����Ƃ߂���̂ł���B �@�ł́A���咬�͂ǂ����Ƃ����ƁA���۔N�Ԃ̊G�}�ł݂�ƁA�������ɖ��Ζ��̉��[�����]�����钆��Ɂu�䐅�咬�v�Ƃ�����p������B���̃P�[�X�ł́u����v�̓ǂ݂́u��������v�ł͂Ȃ��u�����v�ł���A���������Ă���́u�������܂��v�ƌĂ̂��낤�B �@�u�䐅��v�Ƃ͔ˎ�̌���D�̐��v�����̂��Ƃł���B���]�̌䐅�咬�̑O���u��D�o��v�ł���B���]�̑Ί݂ɂ́A���̖����E�l�������ƕ��тɁu��D�{�v������B����������D�̑D����ł��낤�B �@���Δ˂ł͌���D�̐��v�������A���]�����������ɏZ�܂킹�āA�䐅�咬�Ƃ����̂ł���B�����Ƃ��A��̂��疾�ΉY�̐���͏��L�^�ɂ��邩��A�����͂��Ƃ��Ɛ���̑���������������Ȃ����B�Ƃ�����A�w�O�����ϕM�L�x�̂������́u���咬�v�́A�G�}�j���ŏꏊ����肵����̂ł���B �@���Ƃ��A���i�`�c������́u�d�B���Ώ�}�v�ɂ́A���Ζ��̐��Ɂu�D��v�̏Z�ދ�悪�����āA�����͂����ɐ��v�������Z�܂킹�Ă������̂ł��낤�B�������u�D�蒬�v�Ƃ������͂Ȃ��B�܂��A���}�ɂ͒���ɏ�L�u�䐅�咬�v�͂܂��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�c���Ȍ�A�����������ȑO�̏�Ԃ������u�d�B���ΐ}�v�ɂ́A���̏ꏊ�ɐ��咬�̏W���`�����m�F������B���������āA���̊ԂɈړ]�����������̂ł��낤�Ɛ���������B �@�w�O�����ϕM�L�x�́u���咬�v�Ƃ͒���̌䐅�咬�ł���Ƃ��āA����ł́u���咬�̂͂���v�Ƃ́A�ǂ��������Ƃ��B����͏鉺�����S����݂ĊO���̂��Ƃ��낤����A���咬�́u���v�̂͂���A�܂���]�̂����̕��A�呠�J���Ƃ̋��ɋ߂�������A�Ƃ����̂���X�̌��_�ł���B �@�����܂ŗ��āA�����炭�u���T�V�E�}�j�A�ȐS�v�́A�قږ����̑̂ł��낤�B�w�O�����ϕM�L�x���]���Ƃ���́s��笋���A���m���咬�m�n�d���j�e�A�C�Ӄ������߃V�t�Ƃ�����߂��߂��钷�N�̟T�ς����������Ƃł��낤�B�O�c�ĔC���邪�Z��ł����̂́A�������ɕl�ӂɋ߂��A�����C�ӂł���B |

|

�@���āA�����ł���ɂ�����A���́m�T�C�g�сn�Ȃ�ł͂̂��Ƃ����A�����}�j�A�����F���鏔�N�ɃT�[�r�X���Ă����A �\�\�ł́A���݂̖��̒��ŁA���̎ĔC��͂ǂ̂�����Ȃ̂��H �Ƃ������n�����ւ̉ł��낤�B��X�͂��̌��ɂ��Ă��A���łɔ��n���i�荞�݁A��������Ă���B �@�܂��A���咬�Ƃ����n���͌������Ȃ��B�������C�ݐ��͖��ߗ��Ă��āA�̂������Ȃ�O�֏o�Ă���B���݂̍���28���̃��C���������̊C�l�ł��������낤�B���悤�ɂ����ӂ͂��Ȃ�ϖe���Ă���B �@�����ŁA��X�͖��́u���咬�v�ɂ��A���݂̖��Ύs�����A�s����ق̖k�����ɂ����������̈ꕔ������Ƃ݂Ȃ��Ă���B���ۊG�}�ɂ��A���̂�����ɏ��т��������ƌ�����A�����炭�A�u�����̏��v�̊��g�I���삩��A���咬�͑������֖���ς������̂ł��낤�B������������ɏ��������݂���B �@���������āA���]�͂ǂ��܂ŗ��Ă������A�Ƃ������ɂ́A��X�̉ɕ�������悤�ɁA���Ղ���������B���Ȃ킿�A�u����V���n�v�Ƃ���������n�₻�̓����A�Z��⒓�ԏꂪ���݂��Ă��铌���ɍג����G���A������ł���B �@��������ƁA�u���咬�̂͂���v�Ƃ����̂��قڊm��ł���B���Ȃ킿�A����͌��݂��������i���Ύs������1���ځj�̐���������A���̃|�C���g�����ĔC���鋏��̂������ߕӂȂ̂ł���B���݂̒n���n�Ԃł́A�������꒚�ڔ��Ԓn������ł���B �@�������̏ꏊ�́A�s�����E�s����ق����ԑO�̓��H�i����28���j���A�����S���s����������A�\���H�̊p�́A�����n�`�������Ȃ����Ƃ���Ɍ����Ă���B����������̔w���̓��[�ł����āA���H���u�Ă����̃G���A�͂��Ă̑呠�J���ł���B �@�������āA�ĔC��n�����ւ̉́A�ȏ�ł���B���������A����Ȑl�������āA�ĔC���鋏��Ղ̔�����Ă����̂Ȃ�A��L�Ԓn�t�߂̏����̈�p�ɂł������Ȃ��邪�悢�\�\�Ƃ́A��X�̌��n��茤���Ɋ�Â���Ăł���B |

���Ύs�����ݐ}  �ĔC��n���} |

���n�t�߂̏����� ���H�E��͂��Ɠ��]���� ���Ύs�������꒚�ڔ��Ԓn�t�� |

����V���n�@���Ɠ��]�̈ꕔ ���Ύs�������ڏ\�O�Ԓn�t�� |

|

�@���āA�������Ƃ����̂��A�����{�݁i���Ύs���j�Ƃ��Ă͂��Ȃ肨�����낢�B���̌���͖ؑ��ŁA�璹�j���̉�����S���̂���a���̌����A���z�͖����l�\�l�N�ł���B���m����ӓ|�̔M���������Â��A�ނ���t�ɓ��I�푈��̍�����`���g�̎���̌��z�ӏ��ł���B���ꂪ�܂��ۑ�����Ă��邾���ł͂Ȃ��A���݂��Ȃ��A�n��̃R�~���j�e�B�z�[���Ƃ��Č����ł���Â��Ă���B���ꂪ���j�[�N�ȂƂ���ł���B �@���̒������̗����L�O�ɍu������J�Â����̂����A�u�t�ɂ��ꂪ�������\�\�����Ėڟ����Ȃ̂ł���B�u���̑�ڂ́u���y�ƐE�Ɓv�A���p�ȓ��y��E�ƂƂ���b�A���Θ_�ȂǂłƂ��ǂ����p�����L���ȍu���L�^�ł���B �@�������āA�w�O�����ϕM�L�x�A���ԕ��ρA�ĔC����A�����ğ������̏ꏊ�Ń����N���Ă��܂��̂ł���B������肩�A�܂��ɟ��u�������y���e�[�}�ɂ����Ƃ����̂ł��邩��A����͕����̍��̈�Ƃ����u���y�v�Ƃ��������Ă��܂��̂ł���B �@�\�\�Ƃ����킯�ŁA���ɂ͂��܂�f�B�[�v�ȕ����X�|�b�g�͂Ȃ��A�ƍŏ��Ɍ������̂́A�܂�����A�Ɛ\���ׂ��A���͂���قǂ̃}�j�A�b�N�ȃX�|�b�g�����݂���̂ł���B |

������ |

�Ėڟ��@��~���� ���ΐ搶���A����⎩�������D�ɂȂ낤�Ƃ� ���ɂ��v��Ȃ������ł��낤 |

*�y���y�ƐE�Ɓz�@�����������L�O�u�� �s���Ƃ������́A�C���������y�n�Ƃ͒m���Ă��܂������A��������鏊�Ƃ́A��铞������܂ł��m��܂���ł����B�ǂ����Ă����������ōu������J�����肩�A������Ƃ��̈ӂ�ɋꂵ���炢�ł���܂��B�Ƃ��낪���Č���Ɣ��ɑ傫�Ȍ����������āA�������ōu�������̂��Ɛl���狳�����Ďn�߂Ă����Ƃ����Ǝv���܂����B�Ȃ�قǂ���قǂ̌�������̒��ōu��������l���ǂ����炩�ĂȂ����������̎������ɂȂ����ł���܂��傤�B���������Đ������J���J���Ƃ��ď����͂��邪�A���������̌����ɑ��Ă��A���Ȃ����͗��Č���K�v������A�܂���X�͍u��������`��������Ƃł����������A�܃A������̂Ƃ��Ă��̒d��ɗ�������ł���t �s���͐E�Ƃ̐��������F�ɂ��Ă͂��߂Ɉꌾ���₵�A�J���̐����セ�̎Љ�ɋy�ڂ��e�����q�ׁA�Ō�ɐE�ƂƓ��y�̊W������A���̖��i�����y�I�E���Ƃ����悤�Ȉ��̕ϑ̂̂��鎖���䐁���ɋy��Ŏ��Ȃǂ̐E�Ƃ��ǂ̓_�܂ŐE�Ƃłǂ̓_�܂ł����y�ł��邩�����N�ɑ�̗�����߂�����ł���܂��B����ł��̍u�����I��܂��t�i�����l�\�l�N�������ɂ����ďq�j |

********************************************************

|

�@�Ƃ��낪�A�ĔC�̖��ł̎��ւɂ��ẮA�܂��������������B�����t�������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B �@�P�H�鉺�̃y�[�W�ŏq�ׂ��Ă���悤�ɁA�ĔC�͕P�H���E�{�������i�����j�ɏ��o����A���̌㐔�N�߂����A��������ĕP�H�{���Ƃ�v�d�����B���̂Ƃ��N��͂����炭�Z�\�O�ł��낤�B �@�P�H���������ĔC�́A���֖߂����B�߂����Ƃ����̂́A�P�H�o�d�ȑO�A���ɂ�������ł���B�܂�A�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A���N�i1680�j�l���A�Q�{�̓r���A���ŎĔC����ꗬ���`�����Ƃ���B�Ƃ���Γ����A�ĔC�͖��ɂ����̂ł���B���̌�A�ĔC�͖��̖{���Ƃ�v�d���āA�ߍ]�̑�Âɋ������������邪�A���ꂩ��܂����֖߂��āA�������ĕP�H�̖{�������i�����j�ɏ��o���ꂽ�Ƃ����킯�ł���B �@���̂悤�ɖ����ĔC�̋����n�ɂȂ��Ă����̂́A�w���ϕM�L�x�ɂ��A�Ȃ̖Â�{���ɂ��āA���̗{�������̕v�Ɩ��ň�Ƃ��c��ł�������ł���B�v�̖��́A���{���Y���q�A�w���ϕM�L�x�ɁA�s�����ዷ��a�Ɛb�A���{���Y���q�t�Ƃ���҂ł���B �@�ĔC���P�H���疾�A�����Ƃ��̖��Δˎ�́A�z�O��삩��]�����������ዷ�璼���i1656�`1721�j�ŁA���ꂪ���{���Y���q���d������l�ł���B�ዷ�璼���̎q�������q����i1679�`1744�j�ŁA���̒��������\�\�l�N�i1701�j�Ɉ��ނ��ĉƓ����A�ȗ��A���ێO�N�i1743�j�܂�40�N�ȏ�ɂ킽�薾�Ώ��ł������B �@�Ƃ�����A�ĔC�̗{���i�Ȃ̖Áj�̕v�E���{���Y���q�́A�����ዷ�璼���Ɏd���A���ɏZ��ł����킯�ł���B�������A�ނ������܂ň����ɂ���ė��ꂽ�̂ł͂Ȃ������悤�ł���B �@�Ƃ����̂��A�����炭���{���Y���q���ĔC�̗{���ƕv�w�ɂȂ����̂́A���ł͂Ȃ��A�����炭��a�S�R����ł���B�܂�A���{���Y���q�͎ĔC�Ɠ��l���{���o�_�琭���i1641�`1707�j�̉Ɛb�ł���A�����̖��Γ]���ɏ]���āA���֗������̂ł��낤�B�Ƃ��낪�A�O�ɏ����G�ꂽ�匴�ƉƓ�肪�����ɐ������B �@�܂�A�ĔC�̍Ȃ͑匴���ŁA���̎��ƁE�匴�y�E�q��Ƃ��A���̑�ɖ��k�q�ƂȂ�ɋy��ŁA�ĔC���匴�Ƒ����̂��߂ɉ^���������A���ꂪ�������Ȃ������̂ł���B�������āA�匴�Ƃ͔p��A�ĔC�͕������Ė��̖{���Ƃ��������B �@���̂̂��A���Ώ��E�{�������́A�����E�e�\�ȂǑf�s�������Ƃ������R�ŁA�V�a��N�i1682�j�������␣�S�ꖜ�ɉ��Ղ���Ă��܂��B���̖{���������Ռ�̖��Ώ�傪�A�����ዷ�璼���ł���B �@�����ł͂��̌�������̕s�i�s�ƉՐ��̕s���s�ׂ������܂炸�A���ǁA���\�Z�N�i1693�j�̒n�v���A�g�͏����ˎ�E���䍶�q��ђ��^�ɗa��ƂȂ����B����ł������̋��C�̐U�����͂����܂炸�A���\�\�ܔN�i1702�j����ǂ͎O�͉�����E����ĕ����V�֗a����ꂽ�Ƃ����B�����͉������ɗH���ꂽ�̂ł���B �@���̐��쒉�V�́A�O�N���̐ԕ䎖���̂����������Q�m��l��a�����Ă���B�g�@�̉��ŘV���ɂȂ�l�ł���B�����͉������Ɋċւ��ꂽ�܂܁A��i�l�N�i1707�j�Ɏ��B�Z�\���B��͉���̌��i���m������s���\�����j�ɂ���B �@�{�������́u�S���L�v�Ƃ��������ꂽ�����̒��j�ł���B�����炭�����́u���C�v�́A�Â����m�̖\�͓I�Ȍ��������ł����̂ł���B�ĔC����Z�����̌ケ�̖{�������ɐi��ł����Ƃ���A�����̏ő��ɕt�����������̂ł��낤�B����œ]���ɂ������Ė��܂ňڂ��Ă����̂ł���B �@�������A�匴�ƉƓ�肪������ɋy��ŁA�ĔC�͖{�����������������B�������Ēv�d�S�l���āA�ꎞ���𗣂�邪�A�����炭���̋��{���Y���q���A�V���̏����ዷ��ɂ�����āA���ōďA�E�������ƂŁA�ĔC�v�w���Ăі��ŕ�炷�悤�ɂȂ����̂ł��낤�B �@����Ȍ�́A�ĔC���P�H���E�{�������ɌܕS�Ŏd�����邱�Ƃ������āA�ĔC�͈ꎞ���𗣂�P�H�ɏZ�B��������炭�̊ԂŁA�ĔC�͕P�H�{���Ƃ�v�d���āA�܂����֕����߂����̂ł���B |

�P�H��

*�y�O�����ϕM�L�z

�s�v�����A�ĔC�d�B���j���k���l���X�B��叼���ዷ��a�m�����q�a�䕃�n�Ɛb�A���{���Y���q�A�ĔC���i���B�O���q�喳�k�q�A���n�ȃm���i���B���Y���q�q���吨�A���t  �ĔC����W�n

*�y�{���Ɨ��n�}�z �@���{�������� �@�@���\�\�\�� �@�@������������ �@�@�b�@�@�b �@�@�b�@�@�������\������������ �@�@�b�@�@�b �@�@�b�@�@�����`�\���� �@�@�b �@�@������������������  �����@���m������s�N���� |

|

*�y�O�����ϕM�L�z

*�y�ĔC����q���z ���{���쏕���{���p���q �@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@���ĔC�O���q�� �@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@���� �ĔC�� �@�@�@�@�@�@�@�b �@�匴���E�q�儨�y�E�q�儢 �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���y�E�q�� ���k�p�� �@�b �@���� �ĔC�{�� �@�@�@�@�����\�\���P���q �@���{���Y���q�@���ĔC�����Y �@�@�@�@�@�@�@�@���匴���O�Y  �ĔC�v�ȕ�@���ʔw�� �_������n

*�y�{���ƕʍ��ƌn���z

�s�����i���N�[���������������Η̒��m���B�q�����V�B����ӓ����t  ���Ώ�

*�y�{���ƕʍ��ƌn���z

�s����m�N���s�����n�A��a�S�R����E�{�����L�a�j�폢�o�A�H�\���l�S�B���ƒ��匴���E���受���d���B���q���c�e�A�Z���O�ȃm�ÁE�Y��\���������{���g�V�A�ޒn�j�A�z���Z�m�g�R���j�A���������a���B�{���g���Ńj�˃e�A�Ƀ����A���X�]�˃G��g�]�X�B �������N�ꑰ������m�^�����G���A�����]�˃G��g�]�X�t |

�@�w�O�����ϕM�L�x�̋L���ɂ��A���\�\�l�N�i1701�j�ɗ��ԕ��ς����̎ĔC��֍s���āA�ĔC����m�Â����Ă�������Ƃ��A����͐ےÕ��ɖ�����̓��A��ł��������A��q�̐��咬�̂͂���̎ĔC��ցA�ꑰ�̒j�������W���Ċ��҂��Ă��ꂽ�Ƃ����B �@���̂Ƃ����ς����}�����l�X�́A�ĔC�v�w�i�ĔC�Ȃ͗��N�����j�A���̂ق��Ɂu���m���{���Y���q�v�Ƃ��̎q�ǂ���̖�������B���Ȃ݂ɋ��{�̒j�q�͎O�l�A����Ɂu���Y���q����v�܂ŗ����Ƃ�������A�łɂ�������������̂ł���B �@�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�ĔC�Ȃ͗��N���Ə����Ă���B���̂Ƃ��́A���\�\�l�N�i1701�j�ł���B���N�Ƃ����ƁA���\�\�ܔN�i1702�j�ł���B����́A��Ɍ����_�����̕��̍����ƈ�v����B���Ȃ킿�A�ĔC�Ȃ̟f�N�́A�_�����̕��Ɓw�O�����ϕM�L�x�̋L�^�Ƃň�v����B �@���ԕ��ς́A���X�N�����ĖK���邩��A���̊ԂɎ��������ĔC�̍Ȃ̂��Ƃ���ې[���L���Ɏc��A�����Ɋ������ċL�����̂ł��낤�B �@�����������A��肾�����L����������B����͈�ɂ́A�ĔC�Ȃ̖��I�������\�\�ܔN�̏\���\�����������Ƃ������Ƃł���B������͍Ȃ̖��ł���B�@���͕ʂɂ��āA�����̑����͎c��Ȃ����ゾ���A���̕�ɂ͂��ꂪ�L���Ă���B�ĔC�̍Ȃ̖��́u��v�A�܂肨�₳��Ȃ̂ł������B �@�����A�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A���{���Y���q�̑��q�����̖����L�ڂ��Ă���B �@�@�@�@�@�@�i���j�j�@�@�P���q �@�@�@�@�@�@�i��j�j�@�@�ĔC�����Y �@�@�@�@�@�@�i�O�j�j�@�@�匴���O�Y ������݂�ɁA�P���q�͋��{���Y���q�̒��j�ŁA���{�Ƃ̎k�q�ł��낤���A��j�ƎO�j���A�u�ĔC�v�����Y�A�u�匴�v���O�Y�Ƃ����āA�u���{�v�ł͂Ȃ��B�܂�A���{��j�̌����Y�͎ĔC�̉Ƃ��k���A�O�j�̐��O�Y���ĔC�Ȃ̎��ƁE�匴�Ƃ��k���ł���Ƃ������Ƃł���B �@������_�����̕��Ŋm�F����ƁA�ĔC����̕�̌���҂Ƃ��āA�u�ĔC�E�B�m�d���v�Ɓu�匴���O�Y����v�̘A��������B��j�̂��́u�E�B�m�v�Ƃ����̂͒��������ł���B�ĔC�����Y�͌�ɂ��̖����̂����̂ł���B��������ӂ������̂́A���̗��l��恋L�ڂ́A���̕����j���ɂ͂Ȃ����ƂŁA�_�������݂̂��`������ł���B �@�@�@�@�@�@�@�ĔC�E�B�m�d�� �@�@�@�@�@�@�@�匴���O�Y���� �@�������A�������Ă݂�ƁA�ĔC�̔ӔN��恁u�d��v���A��l���ꂼ���恂��ė^���Ă���B����ŁA�����Y�Ɛ��O�Y�A���Y���q�̓�j�O�j���A�c����ł���ĔC�v�w�̗{�q�ɂȂ����Ƃ����T��B �@���邢�͂܂��A�匴���O�Y���c��E��̕�ɁA�u�F�q�v�ƋL���̂��A���S�������q�Ƃ��Ăł���B�{�q�͋[���̐e�q�W�����A�{�q�ɂȂ����ȏ�́A�������āA�c��̕�Ɂu�F�q�v�ƋL���̂ł���B �@���̌���҂̖�������ɁA�_�����̎ĔC��̌����������킩��B����͌�̎q�������Ă��̂łȂ��A���ł����l�̗{�q���A�ĔC�f��܂��Ȃ����Ă����̂ł���B�ĔC�͏�L�̂悤�ɕ�i���N�i1710�j���ł��邩��A���̂���ł���B�܂��A�ĔC�Ȃ̕��ɂ��Ă��A�v�̕�Ɠ����l���̂��̂ł��邩��A�����炭�v�w����Ƃ��ē����Ɍ��肵�����̂ł��낤�B �@�����Y�Ɛ��O�Y�͂��̑c���ꏊ���̎ĔC�E�匴�̗��Ɩ����p�����̂ł���B����������A�ĔC�͈ꑰ�̃S�b�h�E�t�@�[�U�[�Ƃ��āA�Ȃ̎��ƁE�匴�Ƃ��A�����Ď����̎ĔC�Ƃ������ƌ�k��݂��Ă����̂ł���B �@������ɁA���F�{�̎ĔC���ƁE�{���Ƃ̎q���́A�ĔC�Ɏq���͂Ȃ������Ƃ�����`���L���Ă���B�܂�A�{���ƕʍ��ƌn���ɂ́A�ĔC����Ɂu�q���Ȃ��v�Ƃ���L��������B�����炭�A�ĔC����͖��Ƃ̊W���r�₵���̂ł��낤���A�u�q���Ȃ��v�ƋL���Ƃ́A���̎����̐M�ߐ��̂Ȃ����M����Ƃ������̂ł���B �@����Ɋ����ĉ]���A�ĔC�W�����Ƃ��Ă̖{���ƕʍ��ƌn���̖{���Ɋւ������A�����ނˎĔC�ŔӔN�̏���Ȃ������悤�ŁA�����Ό�肪�I�悳��Ă���B �@���Ƃ��A�P�H�{���Ƃ�v�d�����ĔC�����֖߂��āA���{���Y���q��ɓ��������Ƃ��邪�A���̋��{���Y���q���u���������q�ƒ��v�ƋL���B����́A�ĔC�ӔN�Ȃ炢�����炸�A�P�H���疾�֗����A�����Ƃ��̂��Ƃ��Ƃ���A����́u�����ዷ��ƒ��v�ƋL���ׂ��ł���B�ዷ�璼�����B�����Ē��q�̒��킪�Ɠ������č����q�ɂȂ�̂́A�܂���̘b�ł���B������݂�ɁA�ʍ��ƌn���̖{���́A�ŔӔN�̏��������đk�s������X���ɂ���ƌ�����B �@�܂��A�ĔC���P�H���疾�֖߂��āA���{���Y���q��ɓ������āu���m���v�ɏZ�Ƃ��������肪���邪�A����͎ĔC���ŔӔN���{���Y���q��ɓ������A�܂����̑��n�����m���̋��{��ł��������Ƃ���A���̂悤�ɋL�������̂ł��낤�B�܂�A��������̌����߂�k�y�I�\���̈��Ȃ̂ł���B �@�ĔC�̏Z���ɂ��ẮA���\�\�l�N�Ɠ��\�Z�N�Ɏ��ۂɎĔC���K�₵���w���ϕM�L�x�̗��ԕ��ς̋L���ɕ�������B���Ȃ킿�A���ԕ��ς��K�ꂽ�ĔC��́A�u���咬�̂͂���v�ɂ������Ƃ�������A����͒��m���A�܂蒆�����Ƃ͕ʂ̏ꏊ�ł���B �@�����ĉ]���A�{���ƕʍ��ƌn���Ƃ����ĔC�֘A�����́A���ꂪ���^�����ĔC����∶�s��i���j�ʂ��ɂ͈����x�M�ߐ������邪�A�ƌn���̖{���ƂȂ�ƁA�����ŋL���Ă���A�M�ߐ��Ɍ�����L�����݂���B �@���Ƃ��A�w���ϕM�L�x�ő匴�ƉƓ�肩��ĔC���{���Ƃ�v�d�����Ƃ���ꌏ�ł́A�ʍ��ƌn���͂�����u�{����g��팸�v�A�܂�{���Ƃ��Ƙ\���팸���ꂽ���߂��A�ƋL���Ă���B���������̎��������A�O��̕������炵�āA�ĔC���e�������̂��ߔ��ֈꎞ�A�����Ƃ����������N�ȑO�ł���B�u�{����g��팸�v�Ƃ����̂������ł͂Ȃ����A���������ɗ�̋�Z�����̂��Ƃ��Ƃ���A����͊����\��N�{������������̂��ƂŁA���R����������Ȃ��B�܂����ꂪ�A�{�����������Γ]������Ղ��ꂽ���Ƃ��w���Ƃ���A����͓V�a��N�i1682�j�̂��ƂŁA�����Ǝ����������B�����Ȃ�ƁA�ʍ��ƌn�����L���u�{����g��팸�v�́A�ǂ��ɂ��Y�����鎖�����Ȃ��̂ł���B �@�Ƃ��낪���̔��ʂŁA�ʍ��ƌn�����L�����ɊW����L���ɂ́A�����ł��Ȃ����̂�����B���Ƃ��A�ĔC���Y��\���q�̖����a�S�R�֘A��ė��ė{���ɂ����A�Ƃ���������ł���B���̔�ォ�痈���{���́A�Z�ł̖Âɂ����邪�A��a�S�R�ɗ��ĊԂ��Ȃ����S�����Ƃ����B����́w���ϕM�L�x�ɂ݂͂��Ȃ��L���ŁA�ĔC�̌Z�ł̎��ƁE�Y��ƂƊW���Ȃ���Ώ����Ȃ��L���ł���B �@���̂悤�ɖ{���ƕʍ��ƌn���̖{���L���ɂ́A�M�ߐ��̃��x���ɂ��Ȃ蕝������B�����Ύނ�����ŁA���̎ĔC�W������ʂ舵���ׂ��ł���B |

|

�@���������킯�ŁA�{���ƕʍ��ƌn���̋L���ĔC�I���̒n�L���́A���ꂪ�ĔC�ŔӔN�̏���`������̂Ƃ��āA���ڂ����̂ł���B�ĔC�I���̒n�́A�u���m���v�Ƃ����ꏊ�B����́A�ĔC���̋��{���Y���q��������n��ł��낤�Ƃ́A��q�̒ʂ�ł���B �@���̒��m�����ǂ����Ƃ����ɁA��q�������̌��Ɋւ��ĒT�K�����A�~��@�̑P�y���△�ʌ����̂��閾�Ύs��ϒ����܂ވ�тł���B�ӂ������k�Ȃ��̂��傤�l���Ƃ����A�鉺�̒��ɑ���u�݁v�̒n��ł���B �@���̏鉺���́A�w�d���Ӂx�Ȃǒn���j���ɂ��A���}�������̑�́u�J���v�ł���B�l�H�I�ɑ��������ł���B����܂ł́A�������E���Α��E�呠�J���ȂNJC�ӂ̑��X���������ɂ����Ȃ��B�����֓˔@�Ƃ��ĐV��ƒ������݂����킯�ŁA�����̑��̒n���́A�鉺���̕Ӊ��Ɏc�邱�ƂɂȂ����B �@�������͎s�X�̊O�ŁA�邩�炷��Ɠ쐼�����A���S��̕��p�ł���B�����������Ȃ����̂́A�ߐ��Ȍ�̂��ƂŁA���Ƃ��ƌÂ�����_�Ђ������n��ł���B���}������ȑO�̂͂邩�̂���J�����y�n�ł���B���ΉY�Ƃ��Ēm���A���{���w�j�ɂ����邢��ΌŗL����L����]�[���B�w��������x���Ί��̖��Γ����̋��ق��������Ƃ��A���������`���̔�������ꏊ�ł���B �@���āA�s�s�\����̊ϓ_����݂�ɁA��s�ƉƐb�c�����n�͖x�̓��ɂ����āA�������͖x�̊O�ł���B���̖x�̊O�̒n��́A���l�̏Z�ދ��ł��邪�A����ƂƂ��ɁA������u���y���~�v���W�J���A���g�̉������m�����̋����n�ł�����B �@���������āA���{���Y���q�̉Ƃ��x�̓��ł͂Ȃ��A�������ɂ������Ƃ������Ƃ́A���Δ˓��ɂ����鋴�{�̃|�W�V�����𐄑������߂�B�܂�A���{�͖{���������Ղł��c���ꂽ���m�̈�l�A�Q�l���Ă����̂������ƂɏE��ꂽ�҂ŁA�V�Q�̕��ނɓ���B�����炭���\�̏���l�ł��������낤�B�Ƃ���A�x�̓��ɉ��~���Ȃ��킯�ŁA�������݂Ƃ������ƂɂȂ�B �@���̒��m���̎ĔC�̉Ƃ����A�{���ƕʍ��ƌn���ɂ��A���̓a�l�ł��鏼�����킪�A���т��јV��̎ĔC�ɉ�ɂ���Ă����炵���B�ĔC�́A�{���������A��a�S�R�E���Ύ����ʂ��Ďl�S�ŕ����A�܂��P�H���E�{���������ܕS�ŏ��������l���ł���B�ĔC���̋��{���Y���q�͏����ƒ��̎m�ł��邪�A�ĔC�͋q���ł��Ȃ�ł��Ȃ��B�������鉺�ɁA�{�{���������̖ʔ����L���l������Ƃ����āA�a�l���b���ɗV�тɂ����Ƃ����킯�ł��낤�B�����ł͓a�l�����������Ȃ��̂ł���B �@�������ĎĔC�I���n�͒������Ƃ݂Ȃ�����̂����A�s���|�C���g�œ���ł��鐅�咬�̃P�[�X�Ƃ͂������āA����͍L�����ďꏊ����肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�O�f�n�}�ł����A�������̑��y���~�̃]�[���̂ǂ����A�Ƃ����ȏ�̂��Ƃ͓���ł��Ȃ��̂ł���B �@�Ƃ��낪�A����ł͔[�����Ȃ��̂������}�j�A���N�̂��邳���Ƃ���ŁA�����̔��������ł��낤�ƁA����������̓I�Ȍ��n��������A�Ƃ����v���Ȃ̂ł���B���������āA�����̂Ȃ����i�K�ł́A�����ł��}�j�A�b�N�ȃQ�[���Ƃ��Ă��ĂȂ�A�Ƃ������ۏ����̉��ŁA�ĔC�I���n�����{���Y���q���̏ꏊ���i�荞��ł݂悤�B |

���ΎĔC�W�n�} �� ��@��@�� ���Ɖ��~�@�� ���y���~ �� ���@�Ё@�� ���@��  ���`�t�ߌ��� |

�d�B���Ώ�}�i17���I����j���� |

�ĔC�I���n�i���{��j���}  ���n���ӌ��� |

�@�����́A�O�f�u�d�B���ΐ}�v�ŁA��v�ێ�����̎s�X�}�ł���B�����ɒ��m���̂���̓I�ȏ����B���݂̑�ϒ��̖��ʌ����́u���ʎ��v�A�����@������́u����V�v�A�����ĕ������`���̉~��@������ɂ́u��t�v�Ƃ���B�������u���ʎ��v�̓��ɂ́u���ԁv�Ƃ����āA����͑��y���~�ł���A�܂����H�t���̋���炵�Ă݂�ƁA���݂̉~��@�̒�͓������݂��Ȃ������炵���\�\�Ƃ��������A���Ίό��ē��ɂƂ��Ė��f�ȏ��ł��낤���B �@�Ƃ���ŁA���̐}�̒��m���̃]�[���ɁA�u���J���v�̖��������A���̐����̒ʂ�̖k���ɁA�\������Z�l������̏����Ȉ�p������B���́u���ԁv�Ƃ��Ė����ŁA���y���~�ł���B���̖�����̈�p�́u���m������l�v�ƋL���Ă���B �@�����ŁA���̈�p�������������Ȍ���p�����ꂽ�Ɖ��肷��A���̏\������̈��悱�����A���{���Y���q��̂������ꏊ�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B�܂�A���m���̑��y���~�]�[���ɂ����āA���������قȂ���ʂȈ�p�A�܂薼����̈���ɒ��ڂ��A�����Ɂu����l�v�Ƃ��Ă̋��{���Y���q���Z��ł������̂Ƃ���̂ł���B �@�������āA���̂悤�Ȑ����̑Ó����͂��炭�[���Ƃ��āA������}�j�A���N�̌��n���Q�[���ւ̓��ʂ̉ł���B���݂̒����ł́A���x�����ƍޖؒ��̊Ԃ̓��A���ꂪ�������X���i����718���j�ɏo��܂ł̋�悪����ł���B �@�������A����������̒������̗l�q������Ă����Ƃ���ƁA����͂����A�e�ɂ͂Ȃ�Ȃ��b�ł���B�܂�A�O��Ƃ��ׂ�������Ȃ�����ł���B |

|

�@���āA���łȂ���A�b�����Ȃ�f�B�[�v�ɂȂ����Ƃ���ŁA�Ō�ɂ�����}�j�A�b�N�Șb����B �@��i���N�i1710�j�ĔC�͎��g�̎��̋߂����Ƃ�\�����Ă��A���̎��Ƃ̖{���쏕�ցA����̑��A���c�ƁE�{���ƂȂǂɎd�������Ƃ��̕�\�؏��A�ĔC��g�̏d�v���ނ��������B �@�{���ƕʍ��ƌn���ɂ́u���{���쏕�v�Ƃ���B���������Ƃ́A�Z�p���q���O�̑��q�E�p���q��ł��낤�B�p���q�͉���ܔN�i1677�j�B���A���N���A���q�E�ƔV������S�̉Ɠ𑊑����āA�p���q��B�����A�勝�l�N�i1687�j�u�s�Օs��ਊ��v�Ƃ������R�ŁA�m�s�����~�����D����Ă��܂����B�������A�����̉Ɛb�c�͂悭�������̂ŁA���\�O�N�i1690�j�p���q��̑��q�E�p���q���[���\�܍ɂȂ����Ƃ��A�e�p���q��̋��m��S��V�m�ɒ�����A�Ƙ\�������B�����Ă���܂ŎĔC���ł������̂��A���Ƃ̖{�����ɖ߂��̂������ꂽ�̂ł���B���������āA��i���N�����̖{���Ɠ���́A���̊p���q���[�ł���B��c�̖��ՁE�{���쏕�𖼂̂�A�N��͎O�\�l�ɂȂ��Ă���B �@��������ƁA�{���ƕʍ��ƌn���Ɂu���v�{���쏕�ƋL���̂́A�L�҂̌��ł��낤�B�㐢�̎q���̏��������瑼�ɂ���`�����Ȃ肠��B�ĔC����̉��́A�p���q��ł����āA�{���쏕�͉��̎q�ł���B�p���q��͓��������ŁA�B���̐g�ł���B���������āA�{���ƕʍ��ƌn���Ɂu���v�{���쏕�Ƃ��邪�A�����́A�u���̎q�v�{���쏕�ƒ������Ă����B �@�ĔC���邩��{���쏕�ւ̏��蕨�����A�ו��́u��r�v�ő��邱�Ƃɂ����B�������A����ł͐S�z�Ȃ̂ŁA�Ɨ�����l���̗A���ɕt�����悤�ł���B�u���������Y�v�Ƃ����̂����̐l���ł���B �@���ԂƂ�����͌����̈Ӗ��ł͂Ȃ��A���ԂƏ����āu���イ����v�Ɠǂނ��̂ɓ����B�����Β��ԁE�����Ƃ����āA���Ƃ̕���l�̎G���̂��Ƃł���B�ĔC�͂��̓����Y�ɂ��āA���Η����⑺�Ƃ������̏����̘��ŁA�悭������Ă���Ă���ƏЉ�Ă���B�����̑��q�����ƕ�����Ă����Ƃ������Ƃł���B �@���̒��⑺�́A��㏺�a��\��N�̐_�ˎs�ғ��ɂ�鋫�E�ύX�Ƃ��̌�̑�n�J���ŁA���ӌ���͂��͂�M�����������A�n���͎c���Ă���B��X�̌��n���ł́A�_�ˎs����ɐ�J������������ł���B���͐_�ˎs�̃G���A�ɓ����Ă��邪�A�͔̂d�B���ΌS���ł���B���⑺�͖��ΐ�̎x���E�ɐ�ɂ���A���Ώ邩�炷��Ɠ��k����1���قǂ̋����ł���B �@�����̑��̏����̑��q���A�ĔC��ɕ���ɏo�Ă����킯�ł���B�����Y�͎ĔC�̉ו��𑗂�͂����ڂŁA���܂ōs�����̂ł���B�傫�Ȑl���ړ����I�����Ă��łɂ��Ȃ莞�̂������A�d�B�̏����̑��q����B�܂ōs���Ƃ����@��͖ő��ɂ�����̂ł͂Ȃ��������낤�B �@���̏���ɂ��������Y�̗��́A��̓I�ȏ��͂Ȃ����A���ƌF�{�̓�̒n�_���Ȃ����p�n�Ƃ�������k�邳���l�Ƃ����n�����L����Ă���Ƃ��납��A���̃��[�g�𐄑��ł���B �@�������i�ߍ�j���ǂ����A���ꂪ�����������ł���B��X�͂����L��̒ߍ�Ƃ݂Ȃ��Ă���B�Ƃ���A������D�Ő��˓��C��i�݁A�L��̒ߍ�܂ōs���Ă����ŏ㗤���āA���ꂩ�痤�H���F�{�܂Ō��������̂ł��낤�B�Ȃ�قǂ���͍ŒZ���[�g�ł���B��肩��F�{�܂ł̑ʒ��A�܂肱�̋�Ԃ̗��H�A����͖{���쏕�̕��ŕ����Ă���A�Ƃ̎w��������ɂ���B �@���̖L��̒ߍ�́A���݂̑啪�s�ߍ�ł���B���܂͊C�ݕ��������Ă��H��n�тƂȂ��ĉ����̎p�͂Ȃ����A�ߍ�͑���̉͌����ł������B������D�ł����܂ŗ��ꂽ�̂ł��낤�B �@��B�̑��̍`�ł͂Ȃ��A�ǂ����ĖL��̒ߍ�ɏ㗤�������Ƃ����ƁA���͒ߍ�͌F�{�ˍא�Ƃ̗̒n�ł������B����ȂƂ���ɔ�n�������Ă����̂́A�Q�Ό��̂��߂̌���D�̊�n�Ƃ��Ăł���B�א�̓a�l�͂�������C�H���������̂ł���B �@�Q�Ό��̂��߂Ɏ��Ɨp�̍`�����Ƃ����̂́A�F�{�˂Ɍ���Ȃ������B���̑���͌�������́A���˂�P�n�˂ȂǏ��˂̗̂����n�������āA���ꂼ�ꗘ�p����Ă����悤�ł���B �@�����̂���������ʎ����m���āA�����́u���v����X�͖L��̒ߍ�Ɠ��肵���킯�����A����𒆌p�n�Ƃ���̂��ŒZ���[�g�Ƃ��������ł͂Ȃ��A���o�g�̎ĔC�ɂƂ��ĖL��ߍ�܂őD�ōs���Ƃ����̂��ʏ�̃R�[�X�ł������炵���B �@�ł́A��l�ĔC����ɑ����ꂽ�ו��������ē����Y���s���������A�F�{�̖{���쏕�̉ƁA����͂ǂ��ɂ��������B����ɂ��Ă����A�u�䏬���g��ԑg�e������|���A���~�����@��S�v�i��z���m�Ӂj�Ƃ����L�^�������āA���~�͋����ɂ������ƒm��邪�A���������ꂾ�����Ƌ�̓I�ȏꏊ�͂킩��Ȃ��B �@�Ƃ��낪�A�K�����\�����̉��~���G�}�i�F�{�����}���ّ��j�������āA�{���쏕�̉Ƃ̏ꏊ���m�F�ł���̂ł���B����ɂ��A�쏕�̉Ƃ͌F�{��̖k���́A�L�O�X���ɏo�铹�̋����ɂ����āA���������ԋ����̖k�[�A�������畐�Ɖ��~���͂��܂邠����̊p�ɂ���B |

*�y�ĔC�{���Ɨ��n�}�z ���{���쏕���ĔC�p���q���O�� �@�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@���ĔC�O���q���@�b �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���p���q��\�p���q���[ �@�@ �m�s�����@�@�{���쏕  ���⑺�̈ʒu  �����Y���̃R�[�X  �ߍ���`�G�n  �F�{�� |

�{���쏕���~�ʒu�} |

�{���쏕���~�t�ߐ} |

|

�@����͌��ݒn���ł́A�F�{�s�����ځB���̂�����́A�̂ƒ����قƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��̂ŁA�킩��₷���낤�Ƃ����̂ŁA�i�����Y�̂悤�ɖ�����F�{�֔��Łj��������łɌ��ݒn�������Ă����A�k�������������A����������̓�ŃN�����N����n�_������ł���B�ߗׂɂ͕������Ƃ������������Ɠ������Ō�������B���n�Ŋm�F����킩�邪�A���݂̓��H�́A�p�ɂ������{���쏕�̉��~���߂ɐ�Ԃ��`�ŕ~�݂���Ă���B �@�k�ׂ̋���������ɂ́A���s�鍑��w���㑍���E�؉��L���̕��Ƃ����ȊO�A�n���ł����m���Ă��Ȃ������̎�ҁE�؉����K�̔肪����B����Ȃ��ƂȂ�A��������ɕ����W��ՂƂ��āA�{���쏕����Ղ̔�����Ă�Ƃ���A���̌�������낵���낤�B�Ƃ����̂��A���ʂ���܂ł��Ȃ��A�����̓쑤���E���́A�����[�g���{���쏕���~�n���ɓ��荞��ł���͂������炾�B �@�Ƃ�����A�����̉��~���G�}�Ŗ{���쏕�̉Ƃ̏��݂��m�F�����̂����A��X��������������̂͋��R�ŁA��������㕽���̉��~��T�����Ă����Ƃ��ł���B������}�j�A�b�N�Șb�ɂȂ邪�A���㕽�����Y�́A��㕐�������@����h�̌��c�ł���B�Ƃ��낪���㕽���͏��s�e�\�𗝗R�ɁA���\�\�N�i1697�j�A��c�ȗ��̓�S�̒m�s�����グ��ꂽ�Ƃ����l�Ȃ̂ł���B���ꂩ�玀�ʂ܂Ŏl�\�N�ȏ�A�Q�����ĕ��@�w��A���q�̕��������Ɣ��Y�q�吳�V���瑺��h�������h�������B���̑��㕽�����Y�������T���Ă��āA���܂��ܖ{���쏕�̖����������̂ł���B �@�������āA���㕽�������������ɑ����܂ŋ������~�̏��݂��m�ꂽ�̂����A�����ɁA���̂��둺�㕽���̉��~�̋ߏ��ɖ{���쏕�������Ƃ������������������B�ĔC���邪�����Y����������i���N�܂ŁA�쏕�������ꏊ�ɋ����Ƃ����ۏ͂Ȃ����A���\�����A�����̊p�ɉ��~���������A���ʂ��ꂪ�B��̍ޗ��Ȃ̂ł���B �@���Ȃ݂ɂ����A���\�\�ܔN�i1703�j��̐ԕ䎖���̌�A�א�Ƃ͍]�ˉ��~�ɑ�Γ������ȉ�������Q�m�̐g����a�������B���N�t�ԕ�Q�m�����͐ؕ��ƂȂ邪�A�]�˂ɋ����א�Ɛb�͂��ꂼ��ؕ�����������B����a���ڂł���B�{���쏕�i�p���q�j�����̂Ƃ��]�ˋl�߂ŁA�Q�m�̈�l�Ԑ��v���v����������B�̂��A���ۏ\��N�i1727�j�{���쏕�́A�]�˂ŗ��S�ɂ�莩�E�����B�s���Ȏ��ł��邪�A�p���q��͎��E�������q��肳��ɎO�N�����������B�p���q��Ɗp���q�i�쏕�j�e�q���A���̉Ƃɂ͕s�K�Ȃ��Ƃ��A�������ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B �@���āA������͂邩�O�̕�i���N�i1710�j�A�d�B�����璷���������ĉׂ��^��ł��������Y�́A�{���쏕�̉��~�ɂ��ǂ蒅�������낤�B�ĔC�̏���́A���n�ژ^���L���ƂƂ��ɁA�����Y�ɂ��y�����Ă���Ă���A�F�{�������������Ƃ����Ȃ琔�����߂Ĉē����Ă���Ă���ƁA����͂܂��ׂ����C�̔z��悤�ł���B�ĔC�������Y�����킢�����Ă������Ƃ��M���镶�ʂł���B �@���̂Ƃ����\��̎ĔC�́A�����炭��\�㔼�Ŕ��𗣂�A���̌�̒������U�A�����҂Ƃ��Đ������̂����A���g���̂̍b�h���̑��ꎮ���̋��֑���͂��邱�Ƃɂ��A�������Ďn���������Ƃ������Ƃł��낤�B |

�{���쏕���~�t�ߌ��� |

�ĔC����ƕ揊�E�_����

*�y�}�O��V�����n���}�z

���V�ƕ����猺�M�\�������V��M���� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���ĔC�O���q������\�g�c���A�\�� ���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �b���Ԍn �����ԕ��������Ԍ��E�q��E�� �b�@�@�@�@�b �b�@�@�@�@�����Ԗ핺�q�����\�� �b�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�b �b�@�@�@�@���ˎR�앺�q�O�p�@�b �b�@�@�@�@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�b �b�@�@�@�@�����R�ɉE�q��@�@�b �b���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �b�����Ԗ핺�q��с\���Ԏ폃�� �b�b �b���O�H�ܕ��q�M�p���z���V�� �b �b����n �����쐣���q�����\�������v�\�� �@�@�@�@�@���\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�@�@�@�@����ˏd�J�\��˓�����

*�y���@�`�z

�s��笎t���j���j�I�����B��q�J�m�W�n�j�����t �s���ԑ���]�s�m���҃j��q�J�m��笎t�m���j�w�f�����B�\�����ގ��j�w�f�V�j�A�V�t�m��n�ܗσm���j�e�A��j�Q�w�X���l���L�g���w�e�A�|�����\�V�e�ԝW���e�L�P���B�N�v�V�N�i���o�A�����m�j���Y�������߃J�A�V�t�m捭�����Y���k���n�A�s���m������t  �_�����@���Ύs�l�ے�

*�y���L�z

�s�ĔC�O���q��A恃n�d��A��j��笃j���i�X�B��V�����p���P�X�B�^�m�N�A��㚠�F�{�j�����A���i���N�M�Љ[������\���A���j���X�B���S���U�J�_�����j���V�B�@抃V�e���@�Ŋx��笋��m�g�]�B���匴�����W���B��e���X�B�j�i�V�B�k��B���A���B���ΌS�㋴�{���Y���K�ȃg�i���B�������{���Y���q�m�\��S�n�^�A���������^���B����笋��m�m�O�\���i���t�i�����锟���V���j |

�@�����Y�����āA��i����F�{�̎��ƁE�{���Ƃ֑������ĔC����́A���̔N�A�[������\���Ɏ��������B �@���şf�����ĔC�̑��n�͂ǂ����B�\�\����ɂ��ẮA��L�̂��Ƃ��A�_�����ɕ�肪�c�邩��A���̑����@���@�������ł���B�܂���������q�̂悤�ɁA��˓����̋L�^�i���L�j�ɂ��A��i���N�M�Љ[������\���A���ɑ����A���S�呠�J�̉_�����ɑ����A�@抂������@�Ŋx��笋��m�Ƃ����A�Ƃ���B �@���̖@���́A�_�����̎ĔC���ɁA�u�Ŋx��笋��m�v�Ƃ���̂Ɉ�v����B�u���@�v�Ƃ����@���͕��ɂ͂Ȃ��B���������āA�ĔC�@���̉@���́A���̒}�O�̕����j���ɂ���Ēm���̂ł���B �@�]���̎j���ł����A�w�O�����ϕM�L�x��{���ƕʍ��ƌn���ɂ́A�ĔC���n�L�^�͂Ȃ��B�w�O�����ϕM�L�x�͎ĔC�o�ƌ�̓������A�u�Ŋw��笁v�Ƃ��Ă��邪�A����͗��ԕ��ς̋L���̌��ł���B�u�������v�Ƃ����ꉹ�͊o���Ă������A�������ԈႦ�ċL�����̂ł���B �@�{���ƕʍ��ƌn���ɂ́A�ĔC�̖@�����u��ӓ�笁v�ƋL�^���Ă���B�{���ƉƘV�̊��������A�u���얯���v�ɉ������肷�邱�̕����̂��Ƃ�����A����͖{���Ǝq���̌�`�ł��낤�B �@�������A�ĔC�̑��N�Ɋւ��ẮA�{���ƕʍ��ƌn���́A�u��i���N�[�����������v�Ɛ������`���Ă��邪�A�����A�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�u��i�O�N�����[���������A�a�e�ƃj���X�v�Ƃ��āA�N���ԈႦ�Ă���B����́A�_�����̕�肪�������Ă���ʂ�A��i���N�i1710�j���������B �@��L�̑�˓����́A�_�����̎ĔC�����������Ă��Ȃ��悤�����A�������}�O��V���̓`���҂ŁA���̎ĔC�̕�ɕ�Q�����҂��������B �@�z��̎j���A���Ȃ킿�A���ԕ��ς̑���q�E�O�H�ܕ��q�M�p�i1727�`91�j�ɂ��L���i���@�`�j�ɂ́A���ԕ��ς̉��ŁA���ς���ꗬ���`�������Ԗ핺�q�������A�]�ˎQ�Ή��҂̓r���A�u��q�J�̓�笎t�̎��v�ɕ�Q�����Ƃ���B���@���̋L�ڂ͂Ȃ����A����͉_�����̂��Ƃł���B �@�����ĒO�H�M�p���g���A������K��ĕ�Q�����悤�ŁA�V�t�i�ĔC����j�̕�͌ܗ֓��ł���A��Ɍw�ł�l������炵���A�|�����悭���Ă����ĉԂȂNJ����Ă���ƁB�������O�H�M�p�͂��̋L���������������łɘV��炵���A�N���o�Ă��̎��̖���Y��Ă��܂����A�V�t�̖@�����Y��Ă��܂����B����͕s���̎��肾�Ǝ��ӂ��Ă���B �@���Ȃ݂ɁA��q�̒O�H�M�p�́A�����`�L�w���@��t�`�L�x�̒��҂ł���B���̐�c�́A���c��\�l�R�̈�l�A�ˎR�O�g�i�����q�M�s 1554�`1625�j�ŁA���Ȃ����d���ɉ��̂Ȃ��l�ł͂Ȃ��B���̒O�H�M�p���̂����č��c�Ƃ��o�z���A�������Q��A�z��ɋ������āA���n�ŕ��@���������B����ɂ��A�z�㊗���S�E��D�S�ɒO�H�M�p�̖嗬���������A�����܂ő��������̂ł���B��X�����n�Œ������ē��������ɁA�O�H�M�p�����������t��`�i���@�`�j������A�����ɂ͎ĔC���邪�u��q�J�v�̑T���ɑ���ꂽ�Ƃ���B �@�������Ă݂�ƁA�}�O�������c�ƒ��̓�V���̑��`�҂̂����A���ԑ�����O�H�M�p�Ƃ������Ԍn�̎҂́A���Ή_�����ɕ�Q���Ă���B�ĔC���Z�݁A�����Ă��̕������d�B���́A�����}�O�����̎҂ɂƂ��āA���̐��n�������̂ł���B �@�O�H�M�p�͘V�t�i�ĔC����j�̕�͌ܗ֓��������Ə����Ă���B�����A����͒O�H�M�p�̋L���Ⴂ�B�_�����̕����݂�킩�邪�A�ܗ֓��ł͂Ȃ��B�������A�����炭�����A�ĔC�̕揊�ɂ͌ܗ֓��������Ă����̂ł��낤�B �@���̒O�H�M�p�́A��ɂȂ��ĎĔC�揊�̎��@����Y��Ă��܂��A�����c���Ȃ������B����ɑ��A�����}�O��V���̌n���ł��A����n�̑�˓����͈�x�����ɕ�Q���邱�Ƃ͂Ȃ��������A�m�l�ɗ���Ŗ��ɏƉ�A�ĔC�̑����A�@���A�����ĕ揊�̉_�����̖���m�����B���ۂɕ�Q�����҂͖Y��A��Q���Ȃ������҂������㐢�Ɏc�����킯�ŁA������A����Ƃ����Δ���Ȃ��Ƃł��� �@��˓����́A�ĔC��̏��݂𐳂����L�^���Ă����B�������A�u�j�i�V�B�k��v�ƋL���B�ĔC�����̌����Y��{�q�ɂ����Ƃ������͓��Ȃ������炵���B���̔��ʁA������̐l�Ƃ��āA�ĔC�̑\���ɂ����鋴�{���Y���q�̂��Ƃ��L�ڂ��Ă���B���̋��{���Y���q�͕����œ�S�A�����炭�c���̋��{���Y���q�̑�Ƃ͈���āA�o�������Ă����̂ł���B �@�ȏ��~�X�q�ׂĂ����ĔC�Ƃ����l���̂��ƁA���̕悪��������Ƃ́A�v���܂��Ƃɕs�v�c�ȋC������B���{���Y���q���d�������Ώ����Ƃ́A�����ېV�܂Ŗ����Ȃ������B����䂦�A�ĔC�̕���c�����̂ł��낤�B �@���̉_�����B�ĔC����͂��̑T���œ����Q�w���A�u�Ŋx��笁v�̓��������̂炵���B�����āA����͂����ɑ���ꂽ�̂ł���B���̉_�������A���ɂ�����ĔC�W�n�̈�Ƃ��ēo�^���Ă��������B |

| ���łɂǂ����������l�̂��߂̎��ӈē� |

�����t�F���[  ���̑� |

�@��X�̖��Έē��̓}�j�A�b�N�Ȃ��̂��܂߂āA�ȏ�̂悤�Ȃ��̂����A�����܂ŗ����̂�����A�ߏ��ɉ���������łɌ��Ă݂����A�Ƃ����l����͂肠�낤�B����܂Łu�{�{���v�u�ēc���v�̈ē��ł����������̂ŁA����������Ȃ��Ă͕s�����A�Ƃ������ƂŁA���̂���͂Ȃ������̂ɁA����ς�ό��K�C�h�݂����ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B �@��������ɂ���ĕ����ē��Ȃ̂ŁA�O�̂��߁u�ӂ��v�̊ό��ē����������l�́A�E�L�̃����N�����ʓI�ȃK�C�h�Ă��炢�����B �@���ĉ�X�̕��́A�܂��ЂƂ߂́A��͂�u�����t�F���[�v�ł���B���͖��Α�Ƃ������A����ȍ����������A���܂���Ȃ̂ł���B����ŁA�u�����t�F���[�v�ł͂Ȃ��u�����t�F���[�v�Ȃ̂ł���B �@���̂����t�F���[�͑Ί݂̒W�H���̊≮�`�܂ōs���Ă���B���v���ԓ�\���B�����̂悤�ɁA���E��݂̒苴���������Ă��A�܂��P�i�Q�ɂ�����Ă���Ƃ��낪�A�����炵���u�����v����Ȃ̂ł���B �@�Ƃ͂����A���̃t�F���[�ɏ��A���ΊC���勴�𑫌�����ς邱�Ƃ��ł���B���Ƃ܂��s��ȃX�P�[���A����ɔ�ׂ�Γ����̃��C���{�[�u���b�W�ȂA�܂�Ŏq�ǂ��̃I���`���ł���B���������킯�ŁA���ΊC���勴�ό��Ȃ�A����n������A���́u�����t�F���[�v�ł���B�����������B �@�t�F���[�����u���́A�̂Ō����A����̓˒[�A�l�䒃����������������B�ˎ�̊C�ݕʑ��ł���B���ꂪ���܂�u�����i����j�t�F���[�v����������̂ł���B |

���Ύs�ό������@�@Link�@

�����t�F���[�@�@Link�@ |

���̒I���X�X�@���� ���Ύs�{��1����  �ߗē��}�b�v  ���ΏĂ��i�ʎq�āj |

�@�Ȃ�A�{���̑����A����������Ă����Ƃ����l�ɂ́A���炵���]�[�������ɂ͂���B���Ήw���炽���t�F���[�֍s�����H�̂��傤�ǒ��Ԃ�����ɂ���A���̗L���ȁu���̒I�v�k�����ȁl���X�X�i���Ύs�{���j�ł���B�ȑO�͓������Ƃ������炵���B �@���ł́A���s�̋юs��A���̍���s�ꂪ�L�������A���̂��́u���̒I�v�������Ɣ䌨������l������قǂ̃X�|�b�g�B���X�X�ɂ́A���i�q��������Ȃ��āj�������ӂꂩ�����Ă���B�ƂĂ����C�̂��鏤�X����������ł���B�y�Y�ɑN���������A�邱�Ƃ̂ł���l�́A���Д����Ă݂�Ƃ悢���A�C�J�i�S�̂����ς�Ă����Ȃ��������B �@���̒I�̂����Ă����Ƃ����A����ł��܂�������̂��A�u�������v�A��ԗL���ȓX�B���ꂩ��u�悱���v�A���X�X���[�́u�悵���v ������B���̒I�̂����Ă����̓}�X�R�~�ŏЉ�ꂽ��{�ɏ����ꂽ�肵�Ă���̂ŁA���ΈȊO�̐l�ł��m���Ă���B�y�Y�b�̃l�^�ɂǂ����B �@���͖��̂����Ă��́A�u���ΏĂ��v�i���ʎq�Ă��j�Ƃ������̂ł���B�����ǂ��Ⴄ�̂��B���ΏĂ��́A�����ڂ͑�㕗�����Ă��Ɠ��������A���ƃ_�V�`�𑽂��g���Ă��āA��㕗�����Ă������_�炩���H�����t���t���ł���B����ɁA�����Ă��̓\�[�X�������ĐH�ׂ邪�A���ΏĂ��̖{���̐H�ו��́A���߂Ȃ��_�V�`�ɂ��ĐH�ׂ�B �@���̂����Ă��́A�X�ŐH�ׂ�Ɩ̔ɂ̂��ďo�Ă���B���ΏĂ��͂����Ă��̌��c�Ƃ������A����͂悭�m��Ȃ��B�����S���I�ɗL���ȑ�㕗�����Ă����\�[�X������Ƃ��납�炷��A�_�V�`�ɂ��ĐH�ׂ閾�̂����Ă��̐H�ו��͂�����Â����ł���B �@���̒I�ł͂Ȃ����A�����ߏ��̌����_�̊p�ɂ���u���ނ���v�i���Ύs�b�艮���j���L���Ȗ��ΏĂ��̓X�B���͂�����̕������D�݁A�Ƃ����l�������B�_�V�`�ɂ��ĐH�ׂ�̂͂��̓X�����c�Ƃ�������B�ŔɁu�ʎq�āv�ȂǂƏ����Ă��邩��A�ԈႦ���������A�Ȃ�قǁA���Łu�ʎq���v�Ƃ����̂́A�����Ă��̂��Ƃł������B �@�{���̖��ΏĂ��́A��������Ƃ����V���v���Ȃ��̂ł����āA���n�ɃJ�c�I�ƍ��z�_�V�Ȃǂ��g���ăR�N�Ǝ|�����o���Ă���B���̓_����㕗�����Ă��ƈႤ�Ƃ��낾�������A�ߔN�́A���ȊO�ɂ��l�M�E�V���E�K�E�V�J�X�Ȃǂ�����悤�ɂȂ����B���������Ȃ̂��A���ΏĂ��ɂ��ϑJ������̂ł���B �@���Ύs���ɂ�70���ȏ�̖��ΏĂ��̓X������Ƃ����A�e�X�u��`�v�̖��t���ŁA�������ʎq�Ăł��A���X�͂��ꂼ�ꎝ�������������B�]��̂��ǂ�Ɠ��l�A����͈��̕������Ȃ̂ł���B |

���̒I���X�X�@ �@Link�@  ������ ���Ύs�{��1-1-11 TEL 078-914-5103  ���ނ��@�@Link�@ ���Ύs�b�艮��5-23 TEL 078-911-8320 |

�@PageTop�@ �@�T�C�g�іڎ��@ �@Back�@ �@Next�@