|

�{�{�����@�T�C�g�� Real and/or Virtual Sites Guide |

|

�@�K���S�{�{���@ �@�ԏ����@ �@����鉺�@ �� �@�ēc���@ �@���Ώ鉺�@ �@�������@ �@��B�{�{���@�@ �@�T�C�g�� �ڎ��@

| ���n�O��K�C�h | �P�@�H�@��@���@2 �@�i���Ɍ��P�H�s�j | �@Back�@ �@Next�@ |

�P�H�鉺�̂Â��ł���B����ɒT�K�̓f�B�[�v�Ȃ��̂ƂȂ낤�B

| �ĔC����Ƌg�c���A |

|

�@�b�����낻��f�B�[�v�ɂȂ��Ă����̂ŁA���̂��łɂƌ����Ă͉������A�O�ɘb�ɏo�����{�{�O�ؔV���ƂɊ֘A���ďq�ׂĂ����������Ƃ�����B �@����́A��a�S�R����̋{�{�Ƃ̂��Ƃł���B���i�\�Z�N�i1639�j�P�H����{���������]�������̂�笂��āA��Y��v�̋{�{�O�ؔV���Ƃ��ڏZ�����킯�����A��Y��v�͊��i�\��N�i1642�j���n�ŕa�����āA�Ղ𒄒j�ٔV�����k�����B���ꂩ��ٔV�������S����܂ŁA�قڏ\�ܔN�ԁA�{�{�Ƃ͑�a�S�R�ɑ��������B �@�Ƃ���ŋ����[���̂́A�O�o���ĔC�O���q��������A��a�S�R�̖{�����L�����̉Ɛb�ł������Ƃ��������ł���B�{�������͕P�H��ň�����l�ŁA�d�B����{���ƈꑰ�ɉ��̐[������������m���Ă����ł��낤�B�������d�B�������ċ�B�ֈڂ�̂́A���i��N�i1632�j�ł���A���̂Ƃ������͏\��A�P�H��ɕ����Z�݂ł���B�����̑���q���Ƃ����ĔC���A��a�S�R�Ɍ}����ɂ��ẮA���Ƃ��ϋɓI�ł��������낤�B����͂ނ��A�ĔC���{�{�����̓������k���҂ł���A�����������������̔����E�{�������Ɖ��̐[���҂ł���������ł���B �@�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A�ĔC�͍��c�Ƃ������č]�˂ɂ������A����ƑO�サ�Ė{���Ƃ̉ƘV�E����ޖ^�̈����ŁA�����Ɏl�S�ŏ��o���ꂽ�̂����A���̑O�ɁA�{�{��Y��v�̒��q�E�ٔV�����A���n�ŋ{�{�Ƃ��ێ����Ă������Ԃ��������B�ٔV���͏��Ȃ��Ƃ��A���i�\��N�i1642�j���疾���N�i1656�j�܂ŁA�{�{�Ƃ̓���ł������B �@����ɑ��A�ĔC������a�S�R�֗��������炩�ł͂Ȃ����A�}�O��V������n�̑�˓������L�^���Ă���Ƃ���ɂ��A�ĔC�̍��c�ƒv�d�́A�����l�N�i1664�j�\�l���̂��Ƃ��Ƃ����i�����锟�@���L�j����A����Ƃ��̌�Ԃ��Ȃ��A�����炭�����ܔN������ɑ�a�S�R�̖{���ƂɎd���������̂Ɛ���������B �@�Ƃ���A��a�S�R�ŋ{�{�Ƃ����\���������N�i1656�j�Ȍ�̂��Ƃł���A�������ĔC�͂܂����n�ɂ͎p�����킵�Ă��Ȃ��B�����āA�ĔC����a�S�R�֗����̂������ܔN�i1665�j������Ƃ���A��N�قǂ̃^�C���E���O������A��a�S�R�̋{�{�ƂƁA�ĔC�̋������Ԃ͏d�Ȃ�Ȃ��B�ĔC�����邩�Ȃ�O�ɁA�{�{�Ƃ͑�a�S�R���玸���Ă����̂ł���B �@�{�������́A�{�{�O�ؔV���̉Ƃ�p���āA���ꂩ�炩�Ȃ肽���āA�����������������A������͕����O��ڂ̕��|�ҁA�ĔC������l�S�ŏ��������̂ł���B���Ƃ��A�{���ƒ��ɂ́A�������畺�@�𑊓`�����ΐ��ł�����A�����܂����������Ƃ��v���邩��A�����ŁA�V���̕��������@���������邱�ƂɂȂ����B �@�@�@�i�×��j�@�����@���@�ΐ��Ő���@���@��c���D�� �@�@�@�i�����j�@�����@���@�������V��M���@���@�ĔC�O���q����� �Ƃ����킯�ŁA�ƒ��ł��̗��h�����Ƃ����A�����ɂ��H�ȁA������ґ�Ȃ��Ƃ��A�{�������͎��݂��̂ł���B |

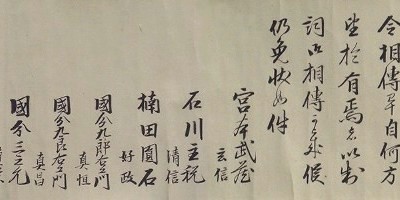

*�y�O�ؔV���n���z�i�g�����̔�^�j

�@ ������u���V���� �@�������������� ���������ƒ� �@���Y�����q�� �@�b �@����n�@����u���V�� �@�b �@���{�{�O�ؔV���@�����{�q �}�� �@�b �@���Z�Ֆڋ{�{ �@����Y��v���ٔV�� ��a�S�R �@�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@�@�������q ���R�r�c�ƒ�

*�y�O�����ϕM�L�z

�s�T�e�䚠���ރN���A�}���O�Y�E�q��\�j�n�A�u�]�˃w���R�T����n�S�A�ʃ��J�P�a�B�S�R�w����A�{�����L�a�ƘV�A����މ��^�w�m�l�j�i�����V�J���x�V�A�O�Y�E�q�僈�����Y�\�v�R�j�e�A�ꕕ���n�X�B���A�S�R�����z�A����ޖʘ��A�v�������{�w��z�X�B����A����ރ����A�u���L�a�]�\��A�l�S�Δ퉺�x�V�B���X�S�R�w��z�v�|�\�҃��B�ĔC�ԓ��j�A�l�S�j�e�n�䐿�\��L�|���\�X�B����ލē��j�A�u�l�S�j�e�n�L���\�g�A���L�a�w�\��A����ތ䐿���\�u�^���B�����j������σj�e�n�A���l�m��O�\���P���i�L�d����B��A�l�S�j�e���K�^�L��i���o�A����ތ�ɐ\�����O���V�v�|�A�����\�z�X�j�˃e�A�S�R�w�l�S�j�e�L�������t  �ĔC����W�n |

�ܗ֏��@���� |

�������Ə� |

|

�@�Ƃ���ŁA�ĔC����a�S�R�ɗ��ĘZ�N�قǂ��āA�{����������������B���̎���A��a�S�R�̂��Ƒ����A������u��Z�����v���������̂����A���̌���ĔC�͖{���ƂɎd���Ă���B �@��a�S�R�́u��Z�����v�Ƃ������Ƒ����́A���Ƃ��ƕP�H�ɂ��̈��������B�܂�A�P�H���{�������̎������O�̑[�u�ŁA�Ֆڂ̂��Ƃɂ��A�����̏]��i�f�������̎q�j�̐����������ĉƓ��������߂����Ɩ��{�Ɋ肢�グ�Ă����B�{���ƉƌP�ɁA�n�̏��~�莩�݂Ȃ�ʎ҂͓���ɂȂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���A�������q�����͗c���䂦�A���̎��i�������Ƃ������R�ł���B �@�������Đ����]��̐������Ɠ𑊑������̂����A�����������̏�͉Ɠ𒄗��ɖ߂��Ƃ����挈�߂��������B�������Ȃ���A��������������ƁA�������߂����ē��`���������B�܂�A�����̎q�E�����ɉƓ𑊑������߂悤�Ƃ����h�ƁA�P�H�łȂ��ꂽ�{���̖𗚍s���āA�Ɠ𒄗������ɕԂ��Ƃ�����h�Ƃ̑Η��ł���B �@���̂��Ƒ����̌����́A���������ɋ㖜�A�������j�����ɘZ���A�Ƃ����d�u�ł������B����́A�ƍN���߈ȗ��̕���A�{���Ƃ̕����ł���A���̎�̉���_�������{�̐����I�[�u�Ȃ̂ł���B�������Ă݂�ƁA�P�H���{�������̈�u�͗���ꂽ�Ƃ������Ƃł���B �@�w�O�����ϕM�L�x�̋L���ɂ��A�ĔC�́u��Z�����v�̌�A�����̐����i�������a�j�ł͂Ȃ��A�������j�̐����i�o�_��a�j�̕��Ɏd�����悤�ł���B�s�ĔC�V�n�A���L�a�폢���^���҃��w�A�o�_��a�����Γx�|��o�A���A�o�_��a�j�e�旈�A�l�S�j�e�Ύd�X�t�Ƃ���悤�ɁA�����Ɏd�������炻�̒��j�̐����̕��Ɏd���A�\���l�S�͂��̂܂܂ł���B �@���āA�������ĎĔC�͂��̖{���ƂɎd���đ�a�S�R�ɏ\���N�Z��ł����B�ĔC�͂��̌�A���̑�a�S�R����d�B���ֈڂ�B�Ƃ����̂��A��N�E�{���o�_�琭�������֓]���ɂȂ�������ł���B���̖��Ύ���A���N�i1680�j�ɑO�q�̂悤�ɋg�c���A�ֈꗬ���`���Ă���B �@������ɁA��q�̂悤�ɁA�ĔC�͂��̖{���Ƃ�v�d�����B���̗��R�́A�Ȃ̌Z��E�匴�y�E�q�傪�������āA���q���Ȃ����߉Ƃ𑶑������߂������ƘV�Ɋ肢�o�Ă������A����̂ɂ���Ă��܂��A����ɕ������Ď��E�����Ƃ����킯�ł���B �@�ĔC����Ƃ����l�́A���łɁA���א�ƁA�}�O���c�Ƃ��A�������C�ɓ���ʂƒv�d���Ă���A����ŎO�x�ڂ̘Q�l�ł���B�����܂ł��C���̂��鋌���̕��m�Ȃ̂ł���B |

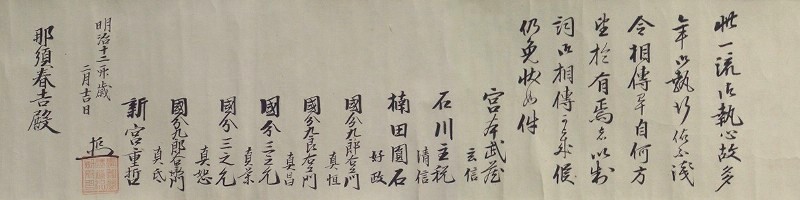

*�y�{���Ɨ��n�}�z �@���{�������� �@�@���\�\�\�� �@�@������������ �@�@�b�@�@�b �@�@�b�@�@�������\������������ �@�@�b�@�@�b �@�@�b�@�@�����`�\���� �@�@�b �@�@������������������

*�y�O�����ϕM�L�z

�s����A���L�a��ƓA�������a�w�E�O���A�o�_��a���Z���Ό䕪�m�A���B�ĔC�V�n�A���L�a�폢���^���҃��w�A�o�_��a�����Γx�|��o�A���A�o�_��a�j�e�旈�A�l�S�j�e�Ύd�X�B�A�V�A���L�a�n�����a��c�����w�A��l���B�o�_��a�n�A���L�a�䛉�q�m�R�B����A�O���q��O���k�R�W�E�g�l�A�匴���k�y�l�E�q��A�����X�B�Ɠm�V�O���q�僈����o���B����n�A�y�E�q��V��㔒v�X�x�L�G���k��l�i�V�B�䕈��m�҃j�e��ԁA�Ɠm�������j����t�퉺�x�V�B�V�Q�҃i�K���O�j�����e�ޖ��V���w�A�O�E�q�僈�����\�|�����B�X�B�i�����j�ȏ�O�x�}�f���w�h���A�����m���j��ƁB�ރm�R�j�e���k���l���J�Y�B�V�J���o�A�V�Q�ҕs�����\�k���l���E�j���k���Â���l�푶�g���w�^���B�s���g�������R���j�����g���\�l�i�V�g�e�A�Ƀm���\�o�A�g�ރL�A�]�B��Ãj�Q�l�j�e��L�t |

�P�H��

*�y�O�����ϕM�L�z

�s����A�{����������a�A�ܕS�j�e�폢�o�B�ƘV�������掝�i���t *�y���@�`�z �s�v�����d���j�s�A�P�H�m���A�{���������㒉�����m�ƘV�A�������j�����P���j�A���������e����m�������y�V���i���o�A��j�x�r�A�N��w�\�e���j�ܕS�j�e����P���B�P�H�j�������V���A�������������]�e�҃��V�җL�P���K�A�{������j�����҃j��Y�B�������A���P���g�]�������V�J���A���V�L�����s���A�^�U��l�B�����A����j���V�N�J�\�G�Z���B���������e���j�s�y���i���t  ��������̕P�H�����~�G�}

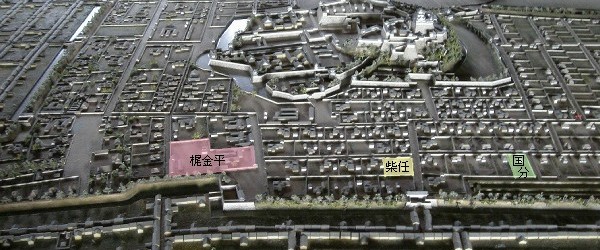

*�y�{�������W�}�z ������ƍN���i���ˁj���[�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�����d�\�j�� ���ˑ�O�� �@�b �@������ ���ˑ��� �@�b �@�b�@���}�������\�� �ÔH �@�b�@�@�@�@�@�@�@�b �@�b�@�@�@�@�@�@�@�������偨 �@�b�@�@�@�@�@�@�@�b �@���\�\�\�\�\�\���� ������R �@�b�@�@�@�@�@�@�@�b �@�������@�@�@�@�@�������� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�b �@�����Y�@�@�@�Ҏ����@�@�b �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@������ �헤�{���@�@ �@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b ���{���������@�@�@�@�@�@�b �@���\�\�\���@�@�@�@�@�@�b �@�������������@�@�@�@�@�� �@�b�@�@�b �@�b�@�@�������\������������ �@�b�@�@�b �@�b�@�@�����`�\���� �@�b�@�@�b �@�b�@�@���� �T�P ���}�������� �@�b �@������������������ |

�@�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A�匴�ƉƓ��Ŗ{���Ƃ��������ĔC�́A�ߍ]�̑�ÂŘQ�l���Ă����B�������A����ǂ́A�P�H�ŏ��������邱�ƂɂȂ����B�s�{���������a�A�ܕS�j�e�폢�o�t�Ƃ���Ƃ���ł���B�������A�w���ϕM�L�x�̋L�������ł́A���̖{���������オ����̂��Ƃ��A����䂦�ĔC���ǂ��Ŗ{���ƂɎd�������A�킩��Ȃ��B���������ꂪ�A���̂��Ƃ��Ƃ����ƁA��͂�w���ϕM�L�x�ɂ͂��̋L�����Ȃ��āA�s���ł���B �@�v����ɁA��X�̌����v���W�F�N�g�ȑO�ɂ́A�w���ϕM�L�x�Ɋւ��āA�܂������������i�߂���Ⴊ�Ȃ������̂ŁA�����A�w���ϕM�L�x�ɂ������́u�{����������a�v���s���B�����ł܂��A���̖{���������Ƃ͂��ꂩ�ɂ��āA�������ォ��A�v���[�`�����B �@�������炷��A�ĔC�����𗧑ނ����̂́A�O�q�̂悤�ɁA���N�i1680�j�Ȍ�̂��Ƃł���B���������āA���̈�Z���Z�N��Ɂu�{����������v�ł������喼��˂��~�߂�A�ĔC���d��������N���ꏊ����������B�ӗ��Ȃ��Ƃ����A�����́A���������菇���D��ŁA���̓����́u�{����������v����A�V�a��N�i1682�j�ɔd�B�P�H���ɂȂ����{�������i�����j������Ɠ��肵���̂ł���B �@���̌�A�z��ŒO�H�M�p���������w���@�`�x������Ɏ���A�d�B�P�H���E�{�������Ƃ�����̓I�ȋL�q�̂��邱�Ƃ�m�����B���ԕ��ς��w���ϕM�L�x�ŊȒP�ɏ����Ă��邱�Ƃ��A���̑���q�E�O�H�M�p�̒���ł́A��萳�m�ȏ����Ȃ��͂Ȃ��Ƃ����P�[�X�ł���B �@���Ȃ݂ɁA���̒O�H�M�p�́A���c�ƉƐb�ł����āA���Ɛ�c�����c��\�l�R�̋ˎR�O�g�i�����q�M�s�j�B�悤����ɁA�ˎR�O�g�͍��c�����q�u���v�̔��Z��E���Ɏd�����Ƃ�������A�ȗ����c�����ɂ����čő����Ɛb�̈�l�ł���B���ԕ��ςƂ͈���āA�O�H�M�p���d�B�P�H�Ə����Ƃ��A��c�R���̓y�n�Ƃ����v��������������̂ł���B �@�Ƃ���ŁA����̑��c�~�����`���ɋL��������悤�ɁA�ĔC�͗���̑��c���Ɗւ�肪�������炵���A����͂����炭���̕P�H�������ȗ��̂��Ƃł��낤�B�ĔC�ɂ��đO�o�̉~�����n�}�ɁA�s�{�c���������d�B����Q�l�d�����ݑ��t�Ƃ���Ƃ���ł���B���́u�{�c�v�������́A�P�H�̖{�������̂��Ƃł���B �@������ɑ����A�{���ƕʍ��ƌn�������p����ĔC�W�����ɁA�ĔC���P�H�̒������ォ��ܕS��^����ꂽ���s��̎ʂ�������B�����ɂ́A�勝�l�N�i1687�j�O������̓��t�Ɓu��������^������v�Ƃ�����������B���̐��̋L�������ď������Ǝv����ʍ��ƌn���{���ɂ́A�勝�l�N�Ɂu�d�B�P�H����v�{����������a�֏����o����]�X�Ƃ���B�Ƃ���A���̈��s��i���j�ʂ��̋L���͐������B�P�H���̖{���������ŁA�������A�勝�l�N�����̕P�H���Ƃ����A�{�������i�����j�ȊO�ɂ͂Ȃ�����ł���B �@�P�H�Ɩ{���Ƃ̂��ƂŌ����A���i�\�Z�N�ɖ{�������͑�a�S�R�֓]���A���̌�A�P�H���́A�����A�匴�A�����ƕϑJ���A�V�a��N�i1682�j�ɖ{����������������������A�Ȍ��i���N�܂œ�\�N�ȏ���ƂȂ�B�����ł����勝�l�N�����̕P�H����{����������a�́A���̒����̂��Ƃł���B���������āA�ĔC�͊m���ɕP�H�Ŗ{���ƉƐb�ł���������������Ƃ����킯�ł���B �@�ĔC�̒�q���g�c���A�����A�g�c���ĔC����ꗬ���`���������͖̂��ŁA���ꂪ���N�i1680�j�̂��Ƃ�����A�P�H�ɗ���O�́A�ǂ���疾�ɏZ��ł����炵���B�{�����ہE���{���Y���q�����Ŏd�����Ă�������A���ɋ��������炵���B�Ƃ���A�ĔC�͖�����P�H�֏��o���ꂽ�Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B �@�Ȃ��A�{�������i1666�`1704�j�͏��������i���˓���Ə��㗊�[�̎O�j�j�̑��q�����A�c���̍��A��a�S�R�̖{�������̗{�q�ƂȂ��ĐՂ��k�����l�ł���B�䂦�ɒ������i�����j�a�ł���B�����͂��̓����u�����v�ł��邪�A��̖��ɂ��������Ē����Ƃ��Ă����B������l�A��a������ŁA���������̖{�������i1598�`1637�j����������A����������邽�߂ł�����B �@�����́A�{���́A���엊�[�̑��ł���A�ƍN�̑\���ł���B�������A���������}�������̑��i���̎q�j�ŁA����䂦�{�������̊O�\���ł���Ƃ����b�́A�������ӌ����ł����Ό����K�Z�l�^�̈�ŁA�w�P�H��j�x�̋��{�����̌����L�ۂ݂ɂ��Ă��܂�����T�ł���B �@�������ɁA���}�������̍ȋT�P�͖{�������̖��ŁA�����̕��E�����̐����́A���}�������E�T�P�̖��ÔH�ł���A���j����̂����A��j�E�����̕��̕�͑����Ҏ��ł���B���������āA�����͏��}�������̖��̎q�ł͂Ȃ��B����䂦�{�������̑\���ł��Ȃ��B��w���߂ɂ��̓_�𒍈ӂ��Ă����B |

|

�@���āA�����Œ��ڂ��ׂ��́A�ĔC���P�H�{���ƂŌܕS�𐿂��Ă������Ƃł���B��a�S�R����́A�{�������Ɏl�S�Ŏd�����B����͓a�l�̓��y�ŏ�������҂Ƃ��ẮA���Ȃ荂�\�ł���B �@���Ȃ݂ɁA�{�{�����̃P�[�X�́A���א�Ƃ̎x�����͑��ĎO�S�ŁA�l���ƂƂ��Ēm�s�����Z�Ŏ��S�\�B����͕ʊi�Ƃ��Ă��A��O�Ɣ�������Ƃɂ����镺�@�t�͖����Ƃ̒m�s���͌ܕS�ł���B�ĔC�͂���Ɠ����ܕS�A�{���Ƃɂ�����ĔC�̑ҋ��������ɈٗႾ�������A�m���Ă����Ă悢�B �@�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A�ĔC�̏A�E�����������̂́A�{���ƉƘV�������ł������B�������́A���Ƃ��ƉƍN����{���Ƃ֕t����ꂽ�^�͂ŁA���������R���������āA��X�{���ƉƘV���߁A�����u�������v���k���ł����Ƃł���B �@�������Ƃ́A�͂��߁A���W�H�珟���̑�A�i�\��N�ɖ{�������ɕ������ꂽ�B���̎q�E���W�H�珟���́A�{���������琭���̑�܂Ŏd�����B�����͖{���Ƃ�����ܕS�A���̑��ɗ^�͋��Ƃ��Ė��{�����ܕS�̋��t���Ă����B���̏����܂ł́A�܂����Ƃ́A����Ƃ���{���Ƃ֕������ꂽ�Ƃ����W���c���Ă����炵���B�������P�H�{���ƂɊ֗^�������Ƃ����ƁA���̊������̑�ł���B �@���̏����̎q���A���������Y�ł���B���Y�́A���ܕS�̉ƘV�A�{���������璉���܂ŎO��ɂ킽���Ďd�����B�ĔC����͖{�������Ɏd������a�S�R����A���̉ƘV�E���������Y��m���Ă����͂��ł���B�Ƃ������Ƃ́A�������\�N�O����̒m�Ȃł���B �@��������ɁA���̊��������Y���A�ĔC�����ɂ��ĘS�l���Ă���ƕ����āA�ĔC�ɐ��������A�d�������������Ƃ������Ƃł��낤�B�ĔC�����i�Z�N�i1629�j����Ƃ���A�勝�l�N�i1687�j�{���ƍĎd���̂��̂Ƃ��A�ĔC�͂��łɌ\��ł���B �@�Ƃ���ŁA�ĔC�́A���̕P�H�łǂ��ɏZ��ł������B���ɂ͂���ȃ}�j�A�b�N�Ȏ��������̂ŁA����ǂ͂��̌���T�����Ă݂悤�B �@�������A�����̕P�H���~���}�����������邪�A���܂̂Ƃ���A��X�͎ĔC�̖����L���G�}�����Ă��Ȃ��B�Ƃ���A���[�ł��̒T���͓ڍ��Ƃ������ƂɂȂ邪�A�������A����Œ��߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B �@�肪����́A�ĔC�̉��~�������ɂ������Ƃ�����_�ł���B�ĔC�̒m�s�����ܕS�Ƃ�������A���~�̂������]�[���Ƃ��ẮA�Ó��ȂƂ���ł���B �@���̉����Ƃ����̂́A�ƘV�E�������̉��~�����肩��A�k�ւ̂т�ʂ�ł���B�ʂ�̒����͖�A��S���قǂł���B�����ɕБ��܌��A�����v�\���̉��~������ł���B |

*�y�������ƌn�}�z �����W�H�珟�����W�H�珟���� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���������Y�\�����\���C�c  ���������~�Ɖ������� |

�������Ӊ��~���@�i�k�͉E�����j |

�P�H�鉺���͌^�@�ĔC���~���n |

|

�@�����̓�[�A���������~�̑O�́A����s�̋���ł���B���������āA������k�̔���悪���������蓖���Ă݂�ׂ����~�ł���B �@�Ƃ��낪�K���Ȃ��ƂɁA���̉����̒ʂ�̗����̏Z�l�ɂ͂��܂�ϓ����Ȃ��B�܂�A�ʂ�̐����́A�삩�玛���A����A�I��A�O��A�܂��ʂ�̓����́A�Γc�A���A�����B���̎����͓����Ă��Ȃ��B�����āA�c��̈���A�����k�[�̓����A���ꂪ�Z�l���ς�\���̂�����ł���B �@�����ŁA���̋�悪�ĔC����ł͂Ȃ����A�Ɩڐ�������킯�ł���B�����́A�|�c��тƂ����҂Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�Ⴊ����B�����炭�A�Z�l�̕ς邱�̈��悪�A�ĔC�̏Z���������~�ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂���X�̐����ł���B �@�G�}�ł͍ג����悤�ɕ`���Ă��邪�A�n�}�ɃI�g���Ă݂�ƁA���ۂ̕~�n�͂قڐ����`�A�Ԍ���\��Ԃقǂ̌ܕS�؎�̓y�n�A���ꂪ�ĔC����̕P�H�̉��~�ł���B �@�����́A���ݒn�ł́A�~�S�w�@�Ƃ����w�Z�̕~�n���ł���i�P�H�s�{���j�B�����]���ƁA����A���ꂶ�Ⴀ�O��R���q�q���̒ʂ�����̉��~�ł͂Ȃ����A�ƋC�Â����ǎ҂����낤�B���̒ʂ�ł���B���̎��ۂ͕ʂɂ��āA���R���̎O��R���q�A�����ɕ����Ē�q�ɂȂ����Ƃ��������̓`��������B���̎O��R���q�̎q�����A�ĔC�̌������ɏZ��ł����킯�ł���B �@�܂��A�O��R���q��̎O����A����s����ׂ̗ɁA�����r�E�q�傪�Z�����Ă��邪�A����́A�{�{��������q�E�������V��̔����̎q���̎������ł��낤�B�������V��͎ĔC����̎t���ł���B�������Č���ƁA��a�S�R����ɂ́A���Ȃǂ����m��̑���Ȃ̂ŁA����܂��ĉ�Ƃ������Ƃł��낤�B  �P�H�鉺���͌^�@�ĔC���~���n |

���������~�t�ߌ���  �ĔC����}  �~�S�w�@�@�P�H�s�{�� ���H���肪�ĔC����n |

|

*�y�������`�n�}�z

�@ ���{�{�������M�\�ΐ��Ő��鄢 ���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� ����c���D���\������Y�E�q��^�P�� ���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� ��������Y�E�q��^���\���O�V��^�h��  �����@���m������s�N���� |

�@�������āA�ӊO�Ȕ���������킯�ŁA��������n�T���Q�[���̗]���ł���B�Ƃ��낪�A���łɏ\���f�B�[�v�Ȃ��������ĔC���~���ł͖��������ɁA�����ƃf�B�[�v�ȒT����v������̂������}�j�A���N�ł���B �@�v����ɁA�{���ƒ��Ȃ�A��́u�������v�̓`�����������͂��ŁA�P�H�ł��̑��`�҂̉��~�Ȃnj�����̂��A�Ƃ����킯�ł���B�ĔC���~��肾���ł��O�㖢���̂��ƂȂ̂ɁA�{���ƒ��̕������̑��`�҂ƂȂ�ƁA����͗ւ������������̂��Ƃł���B �@���́u�������v�́A���łɂ��́m�T�C�g�сn�̗���鉺�̃y�[�W�ŏq�ׂĂ���悤�ɁA��ɖ{���Ƃ��O�͉���ֈڂ��ĉƒ��œ`������āA�ޒn�ő������������嗬�ł���B�{�{�����̖�l�ɁA�{���ƒ����ΐ��Ő�������A���̐ΐ��ł���A��c���D����������Y�E�q��^�P��������Y�E�q��^���ȉ��̓�������������B �@�{���Ƃ́A��i���N�i1704�j�{�������������ĎO�j�̒��F���Ɠ����������A���F�c���̂��߁A�{���Ƃ͉z�㑺��ֈڕ��B�Ƃ��낪�A���F�͉z��֓������Ȃ��܂܁A��i�Z�N�i1709�j�ɏ\��Ŏ������Ă��܂����B���̂��߁A�{���Ƃ͖��k�f��̊�@�Ɋׂ����B�����A�{�������ȗ��̓��안��̉ƂƂ������ƂŁA�d���R��̕��ƁE�{�����p�̒��j�A�{�����ǂɐՖڂ��k�����A�{���Ƃ͌ܖ��̑喼�Ƃ��đ������邱�ƂɂȂ����B�Ȍ�A�{���Ƃ́A�z�㑺�ォ��A�O�͊��J�A�����É́A�Ό��l�c�ȂǁA�Z�\�N�ԂɊe�n��]�X�������A���a�Z�N�i1769�j�ɎO�͉���ɋ������āA���ꂩ��͖����ېV�܂œ��n�ɂ������B �@�{���ƒ��̕������́A���̗��]�̉ߒ��ł�����ꂸ�A�O�͂Ɏ���A�����܂œ��n�ő��������B���ɍČf����O�͕������`���́A�����\��N�̈ꗬ���`���ł���B  �O�͕������Ə�@�����\��N |

|

�@���āA���łɕP�H�{���ƒ��ɂ������ĔC����̉��~���肵���̂ł��邪�A���̓`���ɖ��̂��镐�������`�҂̂����A�ĔC�Ɠ�����̎҂͂��ꂩ�B���̖ڐ������A���̎҂̉��~�̒T�����ł��悤�Ƃ������̂ł���B �@����I�ɉ]���A�ĔC�́A�����ӔN�ɔ��F�{�ŁA�������̐l�����������l�ł���A��������q�E�������V��M������ꗬ���`���B�������琔���ĎO��ڂł���B����ɑ��A�������̕��́A�ΐ��Ő��邪���`�������������嗬�ł���B���������āA������͎l��ڂ̑��`�ҁA�܂�������Y�E�q�����A�ĔC�̓�����l�ł��낤�B �@������A�{���Ɛb���n���ɂ���Ċm�F����ƁA����������̋�Y�E�q��^�肪�A�{���������琭���̑�܂Ŏd���āA�S�ł���B���������āA�������P�H�Ŗ{���ƂɊ֗^�������A�������͂��̐^��̑�ł���B �@���ɁA���̎q�E��Y�E�q��^�����A�����A�����A�����A�����ƒ����ɘj���Ďd�����B����䂦�A�ĔC����a�S�R�Ŗ{�������Ɏd�����ԁA�^���������Ɠ���Ȃ̂ł���A�ނ��ĔC���^���Ƃ��̎��ォ��̒m�l�ł��낤�B�������^���́A�勝�O�N�ɉ����\�ŁA�s���S�\�B����ɁA���\�ܔN�܂ŋΎd�����B�܂�A�ĔC���P�H�Ŗ{���ƂɍĎd������悤�ɂȂ����Ƃ��A�����Ƃ̓���́A�ˑR�Ƃ��āA���̐^���ł������B �@�������A��L�̕��������`���̓`�n�ɁA��Y�E�q��^���̖����Ȃ��Ƃ�����݂�ƁA�^���͕��������@�ɂ͊ւ��Ȃ������悤�ł���B�������̑��`�҂ƂȂ����̂́A���q�̋�Y�E�q��^�P�ł���B�^�P�͓�c�����畐�����̑��`���������B �@������Y�E�q��^�P�́A�����r���B�Ɠ͌��\�ܔN������A�ĔC���P�H�ɂ������A�܂������Z�݂ł���B���̐l�́A���ێO�N�ɉB������܂ŁA�\��N�ɂ킽���ċΎd�����Ƃ�������A�����炭�A�ĔC�������̂͂܂��\��̎�N��������������Ȃ��B �@�������āA���̍i���݂ɂ���āA�P�H�鉺�G�}�ł��̍�����Y�E�q���T���A�Y��������̂��������B���Ȃ킿�A����ɁA�u������Y�E�q��v���邢�́u�����r���v�ƋL���̂��鉮�~������B�ƂȂ�ƁA����͊ԈႢ�Ȃ��A�������`���ɂ��̖������鍑����Y�E�q��̉��~�ł��낤�B |

*�y�����ƌn�}�z

�@ ��������Y�E�q��^��\�^���� ���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� ���^�P�\�^���\�^�h�\������  ����@������Y�E�q�剮�~ |

�������E�ĔC����E������Y�E�q��@���~���n�@�i�E�������k�j |

|

�@������Y�E�q��̉��~������������̒ʂ�́A���͎c���Ă��Ȃ��B���̈�т́A���݂́A�i�Ɩ@�j�P�H��ÃZ���^�[�i�������P�H�a�@�j�̍\���ł���B������Y�E�q��̉��~�́A���̕P�H��ÃZ���^�[�\������A�k���̓��H�ɖʂ�����p�ł���B �@�Ƃ���ŁA��q�̂悤�ɁA�����A�����Ƃ̓��傾�����̂́A��Y�E�q��^���ł���A�^���ƎĔC�́A��a�S�R�ȗ��̋��m�ł���B�r�����ɕς��Ă��A�����Ƃ̉��~�͓����Ă��炸�A����̓����ꏊ�ɂ������B����ƁA�ĔC���邪�����A����������Ƃ������ƂŁA��}�Ɏ����悤�ɁA���Ƃ͓�S�����炸�̋����́A��r�I�ߏ��ɏZ��ł����̂ł���B �@�^�����j�̐^�P�́A��ɕ������l��ƂȂ邪�A���̂���܂���N�ł���B�ĔC�V�l���A��N�̍����^�P�ɁA�����@�̎h����^�����ł��낤���Ƃ́A�\���܂ł��Ȃ��B �@�ĔC�́A�����ӔN�̕��@�A��V����`����ҁA�����A�{���ƒ��ɂ́A�ΐ��Ł\��c���̌n���ŁA�����������̓������������B���҂̕��@�͂��łɂ��Ȃ�قȂ������̂ɂȂ��Ă����ł��낤�B���ꂪ�����[���Ƃ���ł���B �@�ĔC�́A����̉~�����ɂ��֗^���Ă����B���c�����q��S�v�ɋ������B���ۘZ�N�i1721�j�́u�~�����n���}�v�ɂ́A���c�S�v���A�s�×��V���Ƌ���A�ĔC�d��j笃e�c���B�t�Ƃ���B�܂�A���c�S�v�͂��łɁA������q�E���c���O�Y���S�̕��@���A�O�Y�����������Ċw��ł����B���ꂪ�u�×��v�ł���B�����ĎĔC����u�����v�A���Ȃ킿�V�������������@���w�B �@�����炭�A���l�̂��Ƃ��A�{���ƒ��̕������ƎĔC�̊Ԃɂ��������̂ł��낤�B������Y�E�q��^�P�́A�u�×��v�Ƃ��Ă̐ΐ��ňȗ��̕��������p������ȑO�A�ĔC���P�H�ɏZ���Ƃɂ��A�u�����v�Ƃ��Ă̐V�������@���ĔC����w�Ǝv����B �@�����܂ł��Ȃ����A�ĔC�͈ȑO�A��a�S�R�Ŗ{���ƂɎd�������Ƃ�����B����������͖��\�N���̒����Ԃł���B���������āA���̂Ƃ��ɂ��A�{���ƒ��̕������̎҂Ɂu�����v���������͂�������A���̕P�H�ł͂��ꂪ��x�ڂɂȂ�B���̊ԁA�{���Ƃ́A���N�i1679�j�����Ɠ���A��a�S�R���畟���ֈڕ�����A������܂��Ȃ��A�V�a��N�i1682�j�ɔd�B�P�H�֕��A�����̂ł������B �@�������āA�ĔC�́A�P�H�ōĂі{���ƒ��̕������Ɋ֗^���邱�ƂɂȂ�A�����ŁA�����̕��@�́u�×��v�Ɓu�����v�̋����[���𗬂�������̂ł���B������Y�E�q��^�P�Ȍ�A�����Ƃ͑�X�Ɠ`�Ƃ��ĕ�������`������ƂƂȂ�B���̒[���ɁA���̎ĔC���邪�ւ�����Ƃ���A����͕����嗬�����ɂ����Ċʼn߂��ׂ��炴��G�s�\�[�h�ƂȂ낤�B |

������Y�E�q�剮�~�t�ߌ��� ���H�E�肪���n�t�� �P�H�s�{���@�P�H��ÃZ���^�[ |

|

*�y�O�����ϕM�L�z

�s����A�{����������a�A�ܕS�j�e�폢�o�B�ƘV�������掝�i���B�R�����A�������A���E�X�k�l�q�l�L�e�A�{���m��ƃ����q�ꓯ�j�����B�O���q��j�s���A���������m�ʁX�ꓯ�j�ɐ\�A�ގU�X�B�v�����A�ĔC�d�B���j�����X�t *�y���@�`�z �s����N�ɗL�e�A�������A���J�l�m槃X�����L�e�A���e�B���i�T�V�������B�R�����A�����n�{���ƃm���b�m�Ƌؐ����ȃe�A���q�Ɠ�㔃X�g�]���A����n��ؐ������́A�䃒���k���l���Z�V�����A��m���j�w�k���j�A�V�Q�m�g���A���]�����j�����~�������g�A���{���ƃ����ށA�������m���A���������q����m�ƒ��j�A����m�e�ޗL�V�j�A�s�e�����j�Z���Z�����]�}���P���o�c�t  �������i���Y�j���~�t�� ���e�Ɋ������i�����j

*�y�{���Ɛb���n���z�i�������j

�����Y�@�s�����l���A�ˊ��ƁB�勝�l�K�\�\�l���A�B���B���㗣�U�t �������@�s�����l���A�勝�O�Д����\����������S�A����A��E�V�B����A�ƓB���ܒC�Z���l���A�����B�����ܖ��O���\�����A�A�Q�B��E�V�A���ܕS�B�������C�㌎���������t |

�@�ĔC����͕P�H�{���ƂɎd�����āA�鉺�̉����̉��~�ɋ��Z���Ă����B������ɁA������Ԃ��Ȃ��A�ĔC�͖{���Ƃ�v�d����̂ł���B �@�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A���������{���Ƃq�ꏏ�ɗ��ނ����ƂɂȂ����B����ŁA�ĔC�Ɍ��炸�A�����������ꂵ���ʁX���F�A�{���Ƃ��������Ƃ����b�ł���B �@�Ƃ��낪���̘b�A�O�H�M�p�́w���@�`�x�ɂ��L��������A���̋L�q���e�ɐڂ���ɋy�сA�b�͂���������������тт����̂ƂȂ����B �@�܂�A��������槌��ɂ���ĉB����]�V�Ȃ����ꂽ���A�����͖{���Ƃ̌��b�̉ƋȂ̂ŁA���̎q���Ɠ��������B�������A�ĔC����́A��O�Ȑ��i�Ȃ̂ŁA�����𐄋����Ă��ꂽ������������Ȃ��ƂɂȂ��āA���̂܂ܖ{���Ƃɋ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƁA�����ɗ��ނ����Ƃ����̂ł���B �@���̂�����̋L�q���A���ҒO�H�M�p���������s��ؐ������́t�A�d�B�P�H�ȗ���c��X�d�������c�Ƃ��o�z�A�E�˂����l��������A�悯���Ɋ�������Ƃ���ł���B �@�������A����������͂ǂ��ł��������B�������A��X�̌����v���W�F�N�g�ȑO�ɂ́A�w�O�����ϕM�L�x�̂܂Ƃ��ȓlj��������Ȃ��������A�O�H�M�p�́w���@�`�x���m��Ȃ��Ƃ��������ł́A���̌��𖾂炩�ɂ���������͂Ȃ������B�w�P�H�s�j�x��w�P�H��j�x���̈�ʐ}���������Ă��Ȃ��悤�ł́A������ʂ̂����R�����B �@����͗v����ɁA�O�͉���܂ŏo�����āA�{���Ƃ̉Ɛb�n������ςނ��Ƃł���B�O�q�̋{�{�Ƃ�匴�Ƃ̂悤�Ȑ�Ƃ�ދ��̃P�[�X�́A�ƒ��̉Ɛb�n���͟k��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�������̉Ƃ͑�����������A�n���͂������̂ł���B �@�Ɛb���n���i���苽�y�ّ��j�ɂ��A���������Y�́A�����A�����A�����̎O��Ɏd���āA�勝�l�N�i1687�j�\�ɉB���B���������̌�̋L���ɁA�u���㗣�U�v�Ƃ���B �@���ܕS�̉ƘV�̉Ƃ��Ƃ����̂ɁA�u���U�v�Ƃ͉��₩�Șb�ł͂Ȃ��B�����̉B�������Ɨ��U���A��L�́w���ϕM�L�x��w���@�`�x�̋L���ɑ���������̂Ǝv����B �@����𑧎q�̊����������i�n�ߖ����j�̋L���Ō���A���������A�b�͋�̓I�ɂ킩��B�܂�A�����́A�ƓȑO�ɐ�ŋ߂Ă������A�勝�l�N�\�ɁA���������Y���B�����āA���ܕS�̉Ɠ��p�����B�������A���N�勝�ܔN�i1688�j�Z���l���ɁA�{���Ƃ𗧑ނ����̂ł���B �@���̂悤�ɁA���Y�̉B�����痧�ނ܂ŁA���N�Ƃ����Z���Ԃł��邩��A�����炭����́A�ƒ��̌��͍R���̏L��������B���Y�͎��r���ĉB���A����������ɗ��܂炸�A�����q�͖{���Ƃ�ދ����Ă��܂����̂ł���B�����炭�A�ĔC�𐢘b�������̊��������Y�́A���U��Ŏ��S�����̂ł��낤�B �@�������Ȃ���A���̈ꌏ�ɂ͂܂������������āA�������́A���ꂩ���\���N��̐����ܔN�i1715�j�ɋA�Q�A���̓��ܕS�̉ƘV�E�ɕ�������B����́A�{�����ǂ̑�A�����É͏��̎���ł���B�{���Ƃ́A��������A�z�㑺��ֈڂ���A���ǂ̑�ɂ��A�O�͊��J�A�����É͂Ɠ]�X�����̂������B �@�������āA�w�O�����ϕM�L�x��w���@�`�x���L�����A�������̈ꌏ�ɂ���ގĔC����̖{���Ƒދ��͎����ł������B���̘b�́A���ԕ��ς��A���ŎĔC�{�l���璼�ڕ������b�̂悤�ł���B���ς͂�����w���ϕM�L�x�ɏ����������ł͂Ȃ��A��l�Ɍ��`�����B����́w���@�`�x�̋L���ł킩��B �@�������A�w���ϕM�L�x��w���@�`�x�ł́A�ĔC���P�H�{���Ƃ�ދ������̂͂����A���ꂪ�킩��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�{���Ɛb���n���̊������̋L���ɂ���āA���ꂪ�m���B�܂�A�����q�̑ދ��́A�勝�ܔN�Z���ł���B�Ƃ���A����Ƃقړ����ɁA�ĔC���{���Ƃ�ދ������̂ł���B �@����ƁA�ĔC���邪�{�������Ɏd���Ă����̂́A�����Z���Ԃł���B�O�q�̂悤�ɁA�ĔC�̕P�H�{���Ǝd���́A�勝�l�N�i1687�j�O������ł���B�����āA�������̑ދ����勝�ܔN�Z���ł���B���������āA�ĔC���邪�P�H�{���ƂɎd���Ă����̂́A��N�ƎO�����Ƃ����Z���Ԃł������B �@�悤����ɁA�ܕS�̎d���ɂ�����Ă��A���̂悤�ɒZ���Ԃł������莫�߂Ă��܂��B���ꂪ�ĔC�Ƃ������m�ł������B��ʂ��l�Ԃł��邱�ƁA����͒O�H�M�p���A�s����n��ؐ������́t�Ə������䂦��ł���B �@�Ƃ�����A�ĔC�́A����œ��ڂ̖{���Ƒދ��ł���B�����āA���F�{�ȗ��A�l�x�ڂ̘Q�l�ł���B�悭�悭���]�����l�ł��邪�A���ꂪ�ĔC�̕��m�̓��ł������B �@�ĔC�͕P�H�������āA���֑J��A�����ɏZ��Ŗv�����B���̂�����́A�m�T�C�g�сn�̖��Ώ鉺�̃y�[�W�ŒT�������ł��낤�B |

**********************************************************

|

�@�b���ĔC����܂ōs�����̂ŁA��������łɁA���̒�q���g�c���Y�E�q����A�̂��Ƃ��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�g�c���A�k���˂�l�́A�}�O��V����l�c�ŁA�w�O�����ϕM�L�x�̋L�ҁE���ԕ��ς̎t���ł���B �@�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A�g�c���A�i1638�`1709�j�́A�}�O�̒����i�Ǝ�S���@���j�̎Y�A�����Ȃ����͂ŁA���o���ɂ������Ȃ��قǂł������B�\���̂Ƃ��A�]�˂ŘQ�l���̎ĔC����ɉ�t��̌_�������B�ȗ��A��\�ܔN�C�s�̌���ς�ŁA���ŎĔC����ꗬ���`�����̂ł���B���̊ԁA�ĔC�͕��������ł͂Ȃ��A�����ɗ��]���Ă��邩��A��������̂ɋ�J�������Ƃł��낤�B �@���̂悤�ɋ�B����̋g�c���A�ĔC���疾�ň���������Ƃ͂����A���̔d���̕P�H�Ɖ��̊W�����邩�H�\�\���b����������낤���A�����͂���A���������Ĉȉ���ǂ�ł��炦�킩��B �@���A�̕��́A���Y�E�q�嗘��A�����̗��Ő펀�B���̒��O�A�ܓ��O�Ɏ��A�͐��ꂽ�B�Ƃ���ŁA���̋g�c���A�̑c�����Z�Y���q�嗘���B���̗����̌Z���A���c��\�l�R�̈�l�A�g�c���A�Z�Y���v�����i1547�`1623�j�ł���B�}�O������́A�g�c�Ƃ͑�X�����˂ŏd�����Ȃ����B �@���A�̐���̖{�Ƃ́A�����ˉƘV�̋g�c���N�i1638�`1702�j�ł���B���̎q�E���N�́w�g�c�Ɠ`�^�x�i���ۏ\���N�j�̕M�҂ł���A�����ɂ��Ύ��A�Ɍ��p���K���������炵���B�o�܂͏Ȃ����A������g�c�Ɩ{�ܗ֏��i��B��w�����j�A�܂�w�ܗ֏��x�̏d�v�ȃ��@�[�W�������A���̖{�ƂɈ₳��Ă����̂ł���B���������킯�ŁA���̋g�c�Ƃ́A��������������҂����ɂƂ��Ċi�ʂ̈Ӌ`��L����̂ł���B �@���Ȃ݂ɁA�g�c���N�́w�g�c�Ɠ`�^�x�ɁA�u���A�͒����̖��t�Ȃ肵�́v�Ƃ����L���������āA��X���ŏ��͂��̃t���[�Y�݂̂��L�ۂ݂ɂ��āA���A���g�c����̎q���Ɗ��Ⴂ���Ă����̂����A�K���Ȃ��ƂɁA�g�c���ƌn�ɘA�Ȃ邠��ǎ҂��炻�̌����w�E���Ă��������āA���߂āw�g�c�Ɠ`�^�x���{�����A�g�c���A���A�g�c����̒�́A�Z�Y���q�嗘���̑��ƒ����ł����A�Ƃ����o�܂�����B�u���A�͒����̖��t�v�ƋL���Ƃ���́u���t�v�́A�w�g�c�Ɠ`�^�x�ł͒����̌Z��o���̎q���܂Ŋ܂ނ̂ł������B �@���āA�g�c���A�̐����͂ނ��A��B�͒}�O�Ǝ�S���@���i�̂��ɁA�����j�Ȃ̂����A���̖{���A���Ȃ킿��c�̒n�́A�d�B�P�H�Ȃ̂ł���B�\�\�ǂ����Ă����������ƂɂȂ�̂��B �@����𗝉����邽�߂ɂ́A�}�O�����̍��c�Ƃ����Ƃ��ƕP�H�ɔ����邱�Ƃ��v���N���˂Ȃ�Ȃ��B���c�Ƃ̎����I���N�́A���c�����q�i1546�`1604�j�ɂ���B �@�d�����c���͐ԏ������ł���B�܂�A�ԏ��~�S�����̒�E�~�������c�Ƃ��A���̎q�E�d�������c�Ƃ��A�ȉ���X���S���c��ɋ��������Ƃ����A��㎡���̑�ɖŖS�����B���̒�E�F���́A�������{���c�ƌn�}�y�єd���̓`���ɂ��A�������Z��E���̗P�q�ƂȂ��ĕP�H�ɂ����B �@�����Ƃ̖{��͌䒅��ł������B�����q�́u���v�E�E���́A�������E�̒��q�ŁA�P�H���a���苏��Ƃ����B�Ƃ��낪�A���E�̑O�ɁA�P�H���a�������҂��������炵���B���ꂪ����k�₵��l���c�A�g�c���A�̑]�c���ł���B �@����Z�Y���q�哹�c�k�݂��悵�l�́A���\�l�N�i1532�j�������E���䒅�k�����Ⴍ�l��ֈڂ������ƁA�P�H��̗��狏�����߂��B �@��L�̋�B�����E�g�c���N�ɂ��w�g�c�Ɠ`�^�x�ɂ́A�s���c�ߗ׃j�����V�e���E�m���L���A���j���G�j�გ�˃������m����́A�I�j���m�G�����g�����t�Ƃ����āA���㓹�c�̗E�����L���B����Z�Y���q�哹�c�܂ōs���������Ƃ���ŁA���c�ȑO�͂ǂ����Ƃ����ɁA�����͋�B�����ɂ͐�c�̂��Ƃ͕s���ł������B�\�����I�O���̋��۔N���ɁA�q���ł���g�c���N�E�h�N�k�܂��Ƃ��l���q���A�T���ɏ��o�����B �@���Ȃ݂ɁA���N�i1659�`1739�j�͌ܐ�̍��c�ƒ��V�A�q�̉h�N�i1685�`1761�j�͓��������V�œ��Ή���ēs������B���ۏ\��N�i1726�j�A�h�N�̒����˗������P�H�̐S�����̑m���E�s�_���A�u�d�z�m���L�v�������ċg�c�h�N�ɑ��t�����B �@���̐V���ɂ��A��������d�����㑺�ɍђn��L���A���̒�E���㓡�O�Y�����k�݂������l���A�u�������ɋ��Z���A���㑺�ɓ�S�т̍ђn��L�����B�����̎q������Z�Y���q�哹�c�ŁA�������ɕ��]���āA�V���N�����㑺�����Ƃ����Ƃ���ɋ����\���A���㑺�ɍђn�l�S�сB�\�\�������āA���c�̐���q���ɒm�ꂽ�B���㎁�̐����͏����S���㑺�ɗR������̂ł���B �@���㓹���͒u����̐ԏ��@�ƂɎd���Ă������A�����̎q�Z�Y���q�哹�c�ɂȂ��ď������Ɏd����悤�ɂȂ����Ƃ�������A����͒u���̐ԏ��@�Ƃ������A��Ƃ���芷�����Ƃ������Ƃ炵���B���c�͂̂��ɏo�Ƃ��đ����̂܂ܓ��c�k�ǂ������l�Ɩ�������B�䂦�ɔ��㓹�c�́u�ǂ������v�Ɠǂ�ł悢�B |

�@�@�y�}�O��V�����Ԍn�`���z �@ �@�@�@�@��c�@�V�ƕ����猺�M �@�@�@�@���@�������V��M�� �@�@�@�@�O��@�ĔC�O���q����� �@�@�@�@�l��@�g�c���Y�E�q�囉�A �@�@�@�@�ܑ�@���ԛ����v����  ��B�W�n�}

*�y�g�c�Ɠ`�^�z

�s�\�f���p�m���������g�]�w�h���A���A�n�����m���t�i���V�́A���X���A�����e���p���K�ւ�t

*�y�d�����c���n�}�z

�@ ���ԏ��~���������ʏ��� �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�����c�d���\�d���� �@�������������������������� �@���d�N���������d�償�d���� �@�������������������������� �@���d�̈́��d�������� �@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@���F�� �@�@�@�@�@�@�@�@ �����E���P�q

*�y�g�c�Ɨ��n�}�z ������������d �@�b �@�����㓡�O�Y�����\�Z�Y���q�����c�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���Z�Y���v�������^�� �@�b�@�@�@�@�@�@�b �@���^�O���v�@�@���d�����m�N�\���N�� �@�b�@�@�@�@�@�@�b�@�@�b�@�@�@�@�@�b �@���Z�Y�E�q��@�������������\���d�b �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@����E�q�嗘���@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@���Z�Y���q�嗘���\����\���A�@�@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�\�\�\�\�\�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����N�\�h�N

*�y�g�c�Ɠ`�^�z

��@�S���������\�\���m�j���Y�֗����`�L���j�o���� �@���㎁�� �@��@��������d �@�@�R���S�o���\�B����W�V���ђn �@�@�����F�l�Y�ہB�P�H���j���] �@��@���㓡�O�Y�����@���d�� �@�@�n�i�n�j�d��B�A�[�s�D���A �@�@���������������g�� �@�@����W����S�эђn �@�@��Ό��������A�����g �@�@�u���������\ �@��@����Z�Y���q�哹�c�@�����q �@�@�������j���] �@�@���㊞���\���A�V���N�� �@�@�ƃm�䓡�A����䌅�B���㑺�m�� �@�@�l�S�эђn |

�u���隬�i��R�j ���Ɍ��P�H�s���O������ |

�d���Ï�Ɣ���\ |

|

�@�g�c���̖{���u����v�́A�P�H��̖k�ɂ���n���ł���B�w�d���Ӂx�ɂ��A�����ɔ���\�Ƃ����\�����������B �@�P�H�����鏬���Ɛb�́A����ɋ��Z���Ă����Ƃ�������A�ߐ��̂悤�ɏ�̓�ł͂Ȃ��A�k���ɏZ��ł����̂ł���B���݂͗��������A�̂͂����炪�\�ł���B�Â��R�z���͂������ʂ��Ă����B �@�Ƃ���ŁA���㓹�c���P�H�����Ə���������a�������Ƃ������Ƃ����A����͓����P�R�Ɂu��v�ƌ�����قǂ̋K�͂̌R���{�݂����������ǂ����s���ł��邩��A�P�H���ƌ����邩�ǂ����͂��₵���B �@����́A���㓹�c�ȑO�́u�P�H���v�Ƃ����҂����ɂ��Ă����l�ŁA�G�g�ȑO�ɂ͏�ƌĂׂ�قǂ̌R���{�݂͂܂����݂��Ȃ������Ƃ݂Ă悢�B�������͌䒅�邪�{��ŁA�P�R�ɂ���̂͏o��Ƃ���邪�A��ƌ�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������͂��ł���B �@�w�d���Ӂx�͔��㓹�c�̎��ւ��L�^���Ă���B����́A��i��N�i1522�j�����A�P�H���l����\�̔���Z�Y���q�哹�c����ΐ_�ЂŁA�u�����m�F���v�������Ƃ����L���ł���B����͝�鯂������ŗՎ��̐��P���s�����Ƃ������Ƃ��B��ΐ_�Ёi���E�P�H�s����{�O���j�͔���R��[�ɂ���B �@���́w�d���Ӂx�ɂ����āA���㓹�c�́u�P�H���l�v�Ƃ���B����͏����Ƃ́A�P�H���ƘV�Ƃ��������A�P�H�S���d���Ƃ����悤�ȈӖ��ł���B�����āu����\�̔���Z�Y���q�哹�c�v�Ƃ���悤�ɁA�����n�\���͔���ɂ������B �@�܂蓹�c�͔���\��{���Ƃ��āA����������P�R��a�����Ă����B���̓����̕P�R�͌R���I�ɂ݂�Ώ�Ԃ��肦���A�ނ�����J�I�ȈӖ��������������R��������Ȃ��B�i�\�l�N�i1561�j�ɍ��c�����q�́u���v�����E�����A��N�������E�̋����ĕP�R�̏�Ԃ����C�����Ƃ��������肪�A�����I�ȋN�����B�������A����ɂ��Ă���q�̂悤�ɁA�����E���͎s�쓌�݂̍��{�R��i�Ȏ���j������Ƃ����̂ł���B �@�Ȃ��A���㓹�c���P�H���ł������Ƃ��鋴�{�������i�P�H��j�j�Ɉق��������������B

�s�w�P�H��j�x�����㓹�c���狏����������Ƃ����u�������E�ƒ��L�v�́A�����̌䒅��i���\�Z�N�V�z���̍����ƂȂ��Ă��鏑�ł����āA�S�����Ăɂ͂ł��Ȃ����e�ł���B���㓹�c�̎q���̉Ƃɂ������狏�����`�����Ȃ��̂�����A����͎��������ł������Ƃ��Ă悢�ł��낤�t�i�P�H�s�j��14���E���a63�N�j

�@����͔���������A�����O��Ă���B�P�H�邪�܂���ƌĂׂ�قǂ̂��̂łȂ������Ƃ���̂́A���������A����\�������n�Ƃ��锪�㓹�c���A������̕P�H�闯�狏�����������Ƃ�ے肷��͍̂����̂Ȃ����f�ł���B�w�d���Ӂx�̋L���悤�ɁA���㓹�c���u�P�H���l�v�ł��������Ƃ�ے肷��ޗ��͂Ȃ��B |

�P�H�Òn�}

*�y�d���Ӂz

�s��i��N�����A�P�H���l����\�m����Z�Y���q�哹�c�A�̒���m�Ѓj�e�����m�F���L���t�i���^�j  ��ΐ_�Ё@�P�H�s����{�O�� |

����R�ƕP�R�i�P�H��j  ����A�N�Z�X�}�b�v |

�@���āA���㓹�c�̎q�ɁA���c��\�l�R�̈�l�A�g�c���������B�����́A�����E���Ɏd���A���́u�q�v�����q�̖��Łu�g�c�v���𖼂̂�悤�ɂȂ����Ƃ�������ł���B�������Ȃ��u�g�c�v�Ȃ̂��A�q���ɂ͕s���Ȃ̂ŁA������S�����ɒ��ׂĂ�������炵���B �@�Ƃ��낪�A�s�g�c���A�V���N���}�f�d�z�ԏ��ƁA�ʏ��ƁA�p��ƁA����嫌��L�A�n�}���Ɩ��ڎҖ�t�Ƃ����Ԏ��ŁA���ɂǂ̋g�c����������Ȃ������悤�ł���B �@�g�c�����́A�����i���c�j�����q��笂��ē]�킵�A�������̐��͌\�]�Ƃ��A���E�Œm��ꂽ�l�ł���B�O�\�O�̎�������Ǝ{�Ƃ������̂�������炵���B����̐ԏ����ƍ��킵�Ă�������A�����q�����Ŏ{���ł���قǂ̖Ҏ҂͒��������ŁA�R���i���E�P�H�s�R�j�̐��̌S���ɒ����̎�˂�z�����Ƃ������A���łɍ]�ˎ��㒆���ɂ́A���ꂪ���ݕs���ɂȂ��Ă����悤�ł���B �@�g�c���A�̑c���E�Z�Y���q�嗘���́A���̋g�c����̔N�̗��ꂽ��ł���A����ɂ����u�P�H���l�A����\�m����Z�Y���q�哹�c�v�i�d���Ӂj�̎q�ɂ�����킯�ŁA��X�d������������́A�g�c���A��c�̒n�Ƃ��āA��L��ΐ_�Ђ̂��锪��R�����̔��n�Ƃ݂Ȃ��Ă���B���̑�ΐ_�Ђ́A���ۏ\��N�i1726�j�����̎q�����A��c�̎��_���Ƃ������ƂŁA��B�͒}�O�\�����S���K���̒n�֊��i���Ă��邩��A��X�̔��ɂ����炭�ԈႢ�͂Ȃ��B �@��������R�i�P�H�s����{�O���j�́A�P�H��̖k�����A���̂Ƃ���ɂ��鏬�R�ł���B �@����R�ւ̃A�N�Z�X�́A�P�H�w�k������o�X�Łu�����v�܂ōs���B�����P�H�����Ƃ����w�Z������B�����ʼn��Ԃ��āA�����ď\���Ƃ����Ƃ���ł���B�P�H�邩������Ă��悢�B���̂����́A��̐��̖x�A�D��쉈���̓�����A�v���[�`����30���قǂł���B �@�Ԃōs���l�́A����ʍs�������ď����A�N�Z�X����₱�������A�I��������w�L�����p�X����̓��֓���A��ΐ_�Ђ̎Q���֏������B �@��O�Ɍ�ԁi�����ԁj�������Ē��ւł���B�O�̋��ꏊ�֒��Ԃ���B�g�c���A��c�̒n�ɗ����̂�����A�_�Ђɂ��ΑK�������ĎQ�q����B���ʂ́A���̐_�Ђ��ڈ�̃��j�������g�ł���B �@����R�ɂ͂����o��邪�A�o���Ă��Ƃ��ɉ����Ȃ��B�R��͍s�ғ������邾���ł���B���̈ē��\�����Ȃ�����A�}�j�A�b�N�Ȋ�������������B�v����ɁA���̎R�ƕP�H��̊Ԃ̓y�n�A���ꂪ����������̕��Ƌ����n�������A�����ċg�c���A�̐�c�̖{���n�������Ƃ������Ƃł���B �@�ȏ�̂悤�ɁA�g�c���A�͂��̐�c���P�H�ɗR������B�����������q���g��M���ɁA���̌Z������͂��߁A�}�O���c�ƉƐb�ɂ͕P�H���ӂɗR������҂����Ȃ��Ȃ��B���c��\�l�R�ƌĂ�镐�������ɂ��Ă��A���̂قƂ�ǂ��P�H�ߕӂ������͔d���̎Y�ł���B �@���c���ɏ����A���c���͕P�H�Y�Ƃ��āA���c��\�l�R���A���̔d�B�Y�̎҂�������A�ȉ��̂��Ƃ��ł��낤�B |

| �@ | ���f�N | �m�s�� | �o���n | ���ݒn |

| �@�v�c�^�� | 1542�`1611 | 3000 �@ | �@���S�v�c�� | �@����s���_�g�� |

| �@�v��l���q | 1545�`1592 | 5000 �@ | �@�����S�v�쑺 | �@����s�V���� |

| �@�g�c�Z�Y���v | 1547�`1623 | 1200 �@ | �@�����S���㑺 | �@�P�H�s���� |

| �@�|�X�V�E�q�� | 1550�`1621 | 3000 �@ | �@�����S��쑺 | �@�P�H�s��� |

| �@�O��R���v | 1552�`1623 | 3600 �@ | �@�����S�O� | �@�P�H�s�蕿 |

| �@�ߊ}�v�E�q�� | 1552�`1631 | 3000 �@ | �@���ΌS���J�� | �@�_�ˎs���攥�J�� |

| �@����Y�E�q�� | 1554�`1634 | 16000 �@ | �@�����S������ | �@�P�H�s���l�� |

| �@�ˎR�����q | 1554�`1625 | 6000 �@ | �@�����S�P�H�� | �@�P�H�s�{�� |

| �@���͓`�E�q�� | 1554�`1593 | 5000 �@ | �@���X�S�W�� | �@�_�ˎs�k��W�͒� |

| �@�I�R�l�Y�E�q�� | 1555�`1631 | 15000 �@ | �@�����S�I�R�� | �@�P�H�s�蕿 |

| �@�ꗢ�����q | 1556�`1615 | 18000 �@ | �@�����S�Ȏ��� | �@�P�H�s������Ȏ� |

| �@�쑺���Y���q | 1560�`1597 | 3000 �@ | �@�����S�Ȏ��� | �@�i�ꗢ�����q��j |

| �@������� | 1559�`1643 | 3000 �@ | �@���ÌS����� | �@���Ð�s����� |

| �@�㓡�����q | 1560�`1615 | 16000 �@ | �@�_���S�R�c�� | �@�P�H�s�R�c�� |

| �@���c���� | 1565�`1621 | 2000 �@ | �@�����S�䒅�� | �@�P�H�s�䍑�쒬�䒅 |

| �@���Z�V�� | 1567�`1625 | 3000 �@ | �@�K���S�z���� | �@���̎s�V�{���D�n |

| �@�x���E�q�� | �@�H�@�`1636 | 5000 �@ | �@�i�d���Y�j | �@�i�{�����Ύ��j |

|

�@���c��\�l�R�̔ނ�͉Ɛb�Ƃ͂����A�喼���݂̖��Βm�s������ɂȂ����҂�����B�ꗢ�����q�␛�Z�V���Ƃ����L���ǂ��낪���邪�A�Ȃ��ł����j�[�N�ȑ��݂́A�㓡�����q�ł��낤�B�}�O�֓������đ�G���a����A�m�s�ꖜ�Z��B�������ˎ单�c�����ƕs�a�A����ɂ�荕�c�Ƃ������āA���ǏG���̑���ɓ���A���w�ɂ͖L�b���Ő킢�A��������̐퓬�Ő펀�����̂ł���B �@���̂Ƃ����傤�ǁA������̐��쏟���̌R���ɋq���ŋ{�{���������āA�O���ɏo���炵���B���������āA�㓡�����q�Ƌ{�{�����́A�������œG�����ɕʂ�Đ���Ă����Ƃ����킯�ł���B �@�{�{�����̏��N���͕s���ł��邪�A�c�����ɁA�����̔d�����܂�̎҂�ƂƂ��ɁA���c�Ƃ�笂��ċ�B�֍s�����Ɛ�����������̂�����B����Ƃ����̂��A���c�����q�͏G�g����d�������̉��܂Ƃ��āA�܂��́A�K���S���Ɉꖜ�̗̒n��^����ꂽ�A�Ƃ�������������B���̌�V���\��N�Ɏ����S��^�����A�s���l���B�V���\�ܔN�ɋ�B�L�O���Â֓]����܂ł̂��̊ԁA�����q�͎R����ł���ƂƂ��ɁA�K���S���ɗ̒n�������Ă����̂ł���B �@���̂悤�ɁA����ɕ������t�����A��B�֘A��čs���ꂽ�Ƃ��Ă��A������13�ŐV�����L�n�앺�q�Ƃ����҂Ɛ���ď������̂��d���ł���Ƃ���A���̍��܂łɂ͔d�B�֕����߂��Ă����̂ł���B���ꂩ��A�փ������̐܂ɂ́A�܂���B�֍s���A���c�@���̋�B�U���̌R�ɎQ�������悤�ł���B �@�������āA�����́u�����d���v�����A�炿�͋�B�ł͂Ȃ����A����Ɍ����ΖL�O���Âł͂Ȃ����A�Ƃ̐������\�ł���B����䂦�����̗c�����̓V���������c���͂��߂ɂ����Ă̏Ƃ��āA���c�Ƃ���B�Œn�������Â��ߒ��ŁA�d�B�l��������B�ֈڏZ���Ă����Ƃ����j�I�������l������K�v������B �@���c��\�l�R�قǏo�������҂ł͂Ȃ����A���c�ƉƐb�ɂ͑����d�B�l������B�����q���{�̐b������A�ŏ������q�ɓG�����҂�����B�����͂Ƃ��ɍ��c�Ƃɕ������ċ�B�֍s�����̂ł���B�Ȃ��ł��A�����q�̎�l�ł������������E�k�܂����Ɓl�̎q���E�́A��B�ō��c�ƂɎd���A�q���͍��c�ƉƐb�Ƃ��đ��������B����̂��������t�]���������B �@�v���ɁA���o�ς̍��x�������ɁA�P�H�ߕӂ̊C�ݕ��ɍH�ꂪ�o���āA������B���瑽���̐l�X���A�E���āA�ڏZ�����������B�Ȃ��ɂ́A�d���R���̐������l�X�����Ȃ��炸�A�����Ȃ�A�ނ�͒m��ʊԂɐ��S�N�Ԃ�ɐ�c�̓y�n�Ɋҗ����Ă����̂ł���B �@���Ęb�����ǂ��A���c��\�l�R���A�g�c�Z�Y���v�͌����Ę\���͑傫���Ȃ����A�q���͔ː��̏d���ƂȂ����B�g�c���A���T�n�Ȃ��炻�̈ꑰ�ɘA�Ȃ�҂ł���B�w�O�����ϕM�L�x�ɂ��A���A�ɂ͑��q�̒����q�傪����������A�{�q���Ƃ��ĉƓ𑊑��������B���̗{�q�̖����������E�q��A���̔������P�H�����̎҂ł���B���ʎR�̘[�ɔ����Ƃ����n�����c���Ă���B |

�P�H���Ӎ��c��\�l�R�o���n |

| ���c�ƑO�j��� |

�Ȏ��ւ̃A�v���[�`  ���{�R�隬�@�P�H�s������Ȏ�  �r�_�Ё@�Ȏ��隬��  ���c�E���_�@�P�H�s������Ȏ�  �E���_���ē��} |

�@���c��\�l�R�̘b�ɂȂ����Ƃ���ŁA�����}�j�A���N�́A�P�H��ȂǂƂ����N�ł��s���Ƃ���ł͂Ȃ��A�����ƃf�B�[�v�ȃX�|�b�g��v������킯�ŁA�����Ȃ�ƁA���c�����q�₻�́u���v�����E�����������Ƃ������{�R�隬�ւ��ē��A�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�ꏊ�́A�P�H�w���炷��ƁA��̊C�݂̕����ł���B�d�ԂȂ�A�P�H�w�O�����R�z�d���Ƃ������[�J�����S��������̂ŁA����ɂ̂�悢�B�����k�����܁l�Ƃ������}�̒�܂�w������A���̈�悪�u�Ȏ��v�k�߂��l�A�����ʼn��Ԃł���B�w����s�쉈���ɐ��֕����ƁA���ʂ̎R�����{�R�隬�i�P�H�s������Ȏ��j�ł���B �@�Ԃōs���l�́A����250���܂ŏo�āA�s��̋���n��A�R�z�d�ԁu�Ȏ��v�w�̑��ŁA�s�쓌�݂̓���k�シ��悢�B �@�隬�̎R�̊ԍۂŁA�E��ׂ̍��ΘH���~���ƁA�Ȏ��隬�̔肪�����r�_�����݂���B���̍r�_�Ђ���R��隬�܂œo�邱�Ƃ��ł���B�o��Δd���傪��]�A�V�C���悯��Ζׂ����̂ł���B �@�����́u�b�R�v�u���R�v�i������܁j�Ƃ������炵�����A���{�R���u���ӂ�܁v�ƓǂȂ���ł���B���{�R��͍Ȏ���Ƃ�����������A���ݎR�[�Ɍ����Ă������́u�Ȏ��隬�v�ƂȂ��Ă���B �@��̏��߂́A�w�����L�x�i�����E�l���O������V���t�Ȏ����O�Y���j�ɓo�ꂵ�Ă���Ȏ����O�Y���@������Ƃ���������炵���B���@�͐ԏ��~�S�ɗ^���Đ������A���{�Z�\�]�B�ɓG�Ȃ��Ƃ���ꂽ�قǂ̉��͂̎��傾�����Ƃ��B�̂��퍑����A���낢�날�������A�V�����N�i1573�j���c�����q�́u���v�����E���k���Ƃ����l������������Ƃ����B �@�P�H��Ƃ������̂�����������^�����Ȃ���A����ɋ���Ȃ������̂́A�P�H��͎�������ł͂Ȃ��ƍl����ꂽ�炵���B�悤����Ɍ��݂ł̓C���[�W���ɂ������A�����̕P�H��͓����ɐ삪���钆�B�̕��R�ŁA��ԂƂ��ē�������B������A�ԏ���͕͂P�H��̂ق��ɏ��R��i�P�H�s�䍑��j��z���ċ��_�Ƃ��A�ԏ������͒u����i�P�H�s���O���j��z���Ă���ɋ������̂ł���B�ǂ�����R��ł���B �@�����E�����P�H������������{�R������Ƃ����̂́A���Ă̒ʂ�A�s��ɖʂ����R��ŁA�䒅�鐼���̗v�ǂ��肦������ł���B �@�V�����N�i1580�j�O�؏邪�����āA�G�g�̔d�B��������������ƁA���������q�́A�P�H����G�g�ɖ����n���A���g�͐E�����������̍��{�R��ɋ������Ƃ����B���̘b�́A�n���P�H�̌ËL�ɂ́A��������B�\�\�O�؏���ח���������A�����q�͏G�g�ɁA�O�؏�͂悢�邾���A�ꏊ�������ŕ�翂ł���B����Ɉ��������A�䂪�P�R�̏�i�P�H��j�́A�C�ɖʂ���ʂ̕ւ��悢�B���̕P�H�̏�����̂ŁA����P�H�ւ��ڂ�Ȃ���A�ƁB �@������������肪���ۂɂ��������ǂ����͕ʂɂ��āA�G�g�͎O����P�H�ֈڂ��āA���������_�ɂ����B���̂Ƃ��A���z�����̂������q�A���̂Ƃ��͂܂����c�ł͂Ȃ������𖼂̂��Ă����B �@�G�g�͌��݂̕P�H��̌��^�ƂȂ�O�w�V��������z�����B�]���̎�_��y�ؓI�ɍ������Ă��܂������ł���B�̂��ɁA�����s��ɓW�J�����̂��r�c�P���ł���B�P���͋���ȏ���\�z���A�鉺�������A�����ĉ͐�̗���܂ŕς��Ă��܂����̂ł���B �@�Ƃ���ŁA�Ȏ��ł�����̃X�|�b�g�́A�����E���k���Ƃ����l�̕_���A�u���c�E���_�v�ł���B �@�E���̕_�����Ȏ��ɂ���̂́A���{�R���Ƃ��āA�������{������������A�Ƃ��������A�ߐ��ݑ�̕P�H���ɉ����������̂Ƃ݂���B�E���͖{���Ȃ�A�P�H��̂���P�R�ɕ_���������Ă��悳�����Ȑl���Ȃ̂ł���B �@���āA���܂��n���̐l�X�́A���̍��c�E���_���u��������v�ƌĂԁB����͒}�O�����̍��c�ƕ��c�̂��Ƃ��w���B�V���l�N�ɐ݂����_�����̂܂܂ł͂Ȃ����A�Z��n�̒��ɕ_���͎c���Ă���B �@�ꏊ�́A��L���R�z�d���Ƃ������S�̕P�H�w����O�߂̏����ȉw�A�u�Ȏ��v�k�߂��l�w�̓��A�����Ă������̂Ƃ���ł���B�l�ɕ����A�u��������v�̏ꏊ�������Ă����B �@�Ԃōs���ƂȂ�ƁA����250���̎s��ˋ��u�i�����v�̓��l����쉈���ɖk�サ�A�R�z�d�S�̓��̎�O�̓����E�܂��A200m�قǍs�����Ƃ���ŁA���܂��ē���n��A�܂������̎O���H���E�֓���A�����s���Ɓu�}�O����Q���v�Ƃ����E���_���̕W��������B����ɂ��Ă��A���̃A�N�Z�X�͓��������̂ŁA�v���ӂł���B |

|

�@�Ƃ���ŁA���̐E���̕�́A�]�˒����ɂ͏��ݕs���ɂȂ��Ă����炵���B�����q�́u���v�Ȃ̂ɁA�}�O�����̍��c�Ƃł́A�E���̕揊���d���̂ǂ��ɂ��邩�A���̓`����r�����Ă����̂ł���B �@���ꂪ�Ĕ������ꂽ�̂́A�Ȃ�ƓV�����ł���B�]�ˎ�����㔼�ɂȂ낤���Ƃ��������Ȃ̂ł���B���̂�����̂��Ƃ́A�܂���������炩�ɂ����҂����Ȃ��̂ŁA���̃y�[�W�̕��^�u���c�ƑO�j���_�v�ɂ�����q�ׂāA��ڂ����Ă������B�Q�l�ɂ��ꂽ���B������A��X�̕��������̗]�\�ł���B �@�ȉ��A���^�L���Əd�����邪�A�����v�邩�����Ńt�H���[���Ă݂�B �@�E���̕悪���@���ꂽ�̂́A�V���l�N�i1784�j�����ł���B�f����S�N�Ԃ�ɐE���̕悪�z�̖ڂ������̂ł���B����́w�d���Î��x�i�����s�����ّ��j�Ƃ��������ɏڂ����L���Ă���B�{���̕Ғ��ҁA�R�����h�́A�������c�ƉƐb�ł���A�d���ɏo�����Ă��Ă���A�����H����������l�Ƃ��āA���̌���ɂ����̂ł���B �@���̐E�����攭�@�̂��������́A���̑O�N�A�V���O�N�ɕP�H�̐S�����̓��_�Ƃ����Z�E���A�����֒m�点�����Ƃɂ��B �@���Ȃ킿�A�Ȏ����̎҂����{�R���̒˂��ƌ����`���Ă�����̂�����B�������s���Ē��ׂĂ݂��Ƃ���A�@���l�i�E���j�̕�̂悤���B�S�����ɂ���ʔv�̖@���N�����ƈ�v����B�s�c����쉮��ʔv��@���N���ƁA���ᖳ�����t�B���������āA����͐E�����̕悾�Ǝv���̂ŁA�����̎҂�P�H�֔h�����Ă���Ȃ����B�\�\����ȓ��e�̏�����A�P�H�̐S�����Z�E���A�������c�Ƃ̉ƘV�����ɏo�����̂ł���B �@����ƊԂ��Ȃ��A����̗��N�����A�������猩���̖�l���h������Ă����B�����āA���n�̗̎�E����Ƃ̏��F����ŁA�揊���n���A�����ɂ͉����̂��߂̍H���ɒ��肵�A���r�i���فj���@��o�����B �@�����Ĉ��������A�������̎w���̂��ƁA�E���̕揊�����A����쉮�����Ă��B���������H���ɂ́A���������H��H�ȂǐE�l������A��čs�����悤�ł���B�܂�A�ꑽ�������c�Ɛ�c�̕�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�E�l��͌��n�ٗp�̎҂Ƃ͂����A�����ł́A���̐l����h�����Ă����̂ł���B�_���͏\�ꌎ�ɂ͏v�H�����B �@�܂��ƘV�O����́A��t�����A���c��f���͂��߁A�v���e�A�쑺�S�[�A�Y�㐳���A�剹���ʁA�ї������A�S�E���A���ԑ����炪��O�̓������i�����������ł���B �@��������}�j�A���N�̒��ɂ́A���ԑ����̖������āA�I���Ǝv���l�����낤�B���ԑ����͎l��̍��c�ƒ��V�����A�}�O��V������A�����āA�g�c�o�N�Ɉꗬ���`���āA���̂Ƃ��g�c�Ɩ{�ܗ֏��Ɋւ�����l���ł���B���̗��ԑ������A�d�B�Ȏ��̐E���_�̈ꌏ�Ɋւ��ƘV�O�̘A���̒��Ɋ���o���B�V���O�N�̐S�������_�̏���̈����A�u���ԓ����v�v�Ƃ��������̎��ƁA���N�A�E���_�̓������i�����܂́u���ԕ����q�呝���v�̖��ł���B���ԑ����́A�l�\�l�ŌZ����Ɠ����������A���傤�ǂ��̍��ł���B �@�]�k�ɂȂ������A�������āA�f���S�N�A���c�����q�́u���v�E���i�@���j�̕悪���@����A�����ĉ�������Ă��̕_�����������̂����A�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ́A����܂ł́A���c�Ɛ�c�̈ʔv�����P�H�S�����̏Z�E�ł���A���̏��݂�m��Ȃ������̂ł���B �@�����q�̍��c�Ƃ͋�B�֍s���āA�}�O�����ł��ɑ�喼�ɂȂ����B�������A���̕����ł́A���X�ɂ��̋L���������`���������A���̓V�����܂ŁA�����q�́u���v�E���̕揊�̂��肩��������m��Ȃ������̂ł���B���̂��ƂɁA���ꂵ���������ւ����Ȃ����낤�B�@ |

���^�u���c�ƑO�j���_�v�@���@�@Enter�@

*�y�d�����z

�s�V���l�N�b�C�����A�d���������S�m���������̗��S�L�n�Ȏ����䓃��C��j�t�A�I�R�q�m�R�����h�A���i���q�����Ɖ]�n�ޒn�֔�z�A�ؗ����A�H�Ɍ����̂��Ƃ܂̂��A�_�����V�̕���A���n����̛��o�ɁA�Ñ���p�L���n���������A�S�o�ɏ����������A���ɋL���t

*�y�d�����z

�s�@���l��揊�V�`�A�]��K�A���x��q�\���l�j��t��ԁA��X�Z�A��Z���A��X�����f�S���\���A������m���s�\��B�R���A���x�茜�����A�ØV�̕���ɁA�c��鉺�ꗢ����A�Ȏ����Ɛ\�����ɁA���{�R������Ɛ\�B��Õ��̌ܗ����B�E�V�ꏊ�A�����Z�ԁA��k���ԔV���n�����R�y���A�s����g�ʁA�ّm�S�|��j�t�A��n���l�A���Ќ��s���]���\���A�ޒn�ɔ�z�A�ᖡ�d�A���V�Ґ\����A�]�Øҕ揊�ƂāA�����Z�ԁA��k���ԁA�䏜�n�j�L�V��R�\��B�E�ܗ��\�A�ӑې��A���m��s�\��j�t�A�ۂȂǏ��X�����\��w�o�A�ʎ�㉚��V�ʁA�����]�A�c����쉮��ʔv��@���N���ƁA���ᖳ������B���N�S�\��j�t�A�����W荑��������B�ܘ_�A��ʔv�̎ʂ��A����䗗��B������V�j�����n�S�A����n���l���l�A�䌩����o�A��ᖡ�V��l�j�A�d�x�v��t�i�S�������_����E�V���O�N�\���O���j  ���c�E���_��� �@�� ���_�S���@����T��� |

�䒅�隬��@�P�H�s�䍑�쒬�䒅

*�y�d�����z

�s�@�m�l�A�����l�A��揊�V�V�A�]��K���x��q�\���l�j��t�A�P���A�����C�N�������A�R�{��E�q��a��z�퐬��߂��A�䏑���Ȍ�q�\���l�j��t��j�t�A���X���q���A������m���s�\��B�R�|�A�c���䒘�w�A�V��v���q�����ܓ��j�A�}�O�l�䕔�����Ɛ\�B�����B�ّm�A�r�S�|��j�����j�t�A��n���l�A���Ќ��s���]���\���A�E�v���q���]��z�A�y�|���A�E�V�ꏊ�A��ރP�A�ᖡ�d�A�ΊW�o�\��B�E�ΊW�A�y�t���V���\�A�ʎ��G���ʔV�ʁA���\��B�ށA�ΊW�V���j�r��c�����B�c���@��쉮��ʔv�N���Ƒ��ᖳ�����t�i�S�������_����E�����ܔN�����\����j |

�@�Ȏ��̍��c�E���_�́A�n���̐l�X�Ɂu��������v�ƌĂ�Ă���B�Ƃ���ŁA�ʂ̏ꏊ�ɂ�����A�u��������v������B���ꂪ�A�䒅�̍��c�ƕ_���ł���B�����ɂ́A�����q�̑c���d���Ɛ���̕�Ɖ]������̂�����B �@�������āA�䒅�隬�i�P�H�s�䍑�쒬�䒅�j�ւ��s�����Ȃ�܂��B���ꂪ���c�����q�̎�Ƃł���A�������̈�т��x�z�����������̋��邾�����B�������A�����ɂ͊����q�́u�c���ƕ�v�Ƃ������l���J�������c�ƕ_�������邩��ł���B �@���́A���̌䒅�̍��c�ƕ_�����A�O�L�̍Ȏ��̐E����Ɠ������A�u�Ĕ����v���ꂽ��Ղł���B �@�Ƃ����̂��A�w�d���Î��x�ɂ��A�����N�ԁA��͂�S�����̓��_���A���̏��݂��֕āA�͂��߂ĕ��������̂ł���B�Ȏ��̐E����͓V���������A���̉������I���āA���ꂩ��\�N�قǂ����������ܔN�i1793�j�ɁA�S�����̓��_�����̔�������B �@����ȑO�ɕ������c�Ƃł́A�E���_���̉����H���̂��ƁA���_�Ɉ˗����āA�@�m�i�d���j�ƒ�����t�i�E���ȁE���Ύ��j�̕��T�������Ă������A�R�{��E�q����l��h�����Ă��Ă������B�������A���_���������s�����Ă��A�ˑR�Ƃ��ĕ�����Ȃ������B �@������ɁA���ꂪ�悤�₭�����ł����̂ł���B�܂�A�䒅�̖{�w�A�V��v���q�Ƃ����҂̉��~���ɁA�u�}�O�l�䕔���Ձv�ƌ����`�����Ă������̂��������B������������_���A����́A�Ǝv���āA�P�H����Ƃ̖����ɂ��b��ʂ�����ŁA���̓V��v���q�̉Ƃ֍s���Ċ|�������A�u�}�O�l�䕔���Ձv�̏ꏊ���@��Ԃ��Ă݂��̂ł���B �@���ׂĂ݂�ƁA�ΊW���o�Ă��āA����ɁA���̐ΊW�̉����犻�r����������B���ꂪ�܂��A�S�����ɂ��鍕�c�d���i�@�m�j�A������o�̈ʔv�N���ƈ�v�����B�܂�A���̓�l�͌䒅�ɑ����Ă����̂ł���B �@�ΊW�̖����ɂ��A�����Ƃ��s�V���\�ܒ���N�܌����O���A�����V��f���t�Ƃ����āA�V���\�ܔN�i15787�j�܌��ɁA���y�k���Â��l���炱�̌䒅�隬�i�V��f���j�ɉ����������̂炵���B �@�������āA�V���\�ܔN�����̎������S���\�N�A���̗��l�̕���A�S�������_�����@�����Ƃ����킯�ł���B �@�����āA�s���a��p���N�\�ꌎ�A�d�B�䒅�h�{�w�A�V��v���q��j�A���c�����d�����A�����Z��E��������������o��揊�A��Č��t�B�܂�A���_���揊�����ċ�N��̋��a��N�i1802�j�A���l�̕_�����Č����ꂽ�̂ł���B���ꂪ�A�䒅�ɂ��錻�݂̍��c�ƕ_���ł���B |

|

�@���āA���͂�������ł���B���c�����q�̐�c�ƂȂ�ƁA���ꂪ�悭�킩��Ȃ�����ł���B����Ȃ��́A�����肫���Ă���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���l�́A�ȉ���ǂ�ł݂邱�Ƃ��B �@���m�́w���c�ƕ��x�i�L���v���Ғ��E�勝�l�N�j�ɂ��A�{���͉F�������A�ߍ]�̍��X�؏G�`�̎q���E�@�����ߍ]���ɍ��S���c���i���E���ꌧ���l�s�ؔV�{���j�ɏZ��ō��c�����̂����Ƃ����B���ꂪ���c�����c�ł���B�d���́u���v�����i�����q�]�c���j�̑�A�̂����ċߍ]��ދ����A���O�����i���E���R�����˓��s���D�������j�Ɉڂ�Z�݁A�d���̑�ɂ͂���ɔd���ɗ���Ă����Ƃ����킯�ŁA���ꂪ��ʂɐM�����Ă��鍕�c���O�j�ł���B �@�Ƃ��낪�A�w�����d�C���ƕ��x�i������N�j�ł́A���c�Ƃ������グ����c�u�����v�̑��݂��p�����A�w���i���ƌn�}�`�x�i���i��\�N�j�Ɠ������A���@�܂ł̋ߍ]���c���ƁA�d���ȉ��d���̍��c���Ƃ̊Ԃ��Ȃ���Ȃ��Ƃ���B�܂�A���@���������d���Ƃ����w���c�ƕ��x�̍��c�ƑO�j�́A���F����Ă��Ȃ������̂ł���B���̂��Ƃ�m��l�͏��Ȃ��B �@�������A���F����Ȃ��Ă���������Ȃ����A�Ƃ����l�����낤���A����͌���l�̔��z�ł���B�w���c�ƕ��x�̌n���́A�q�ϐ����Ȃ���O���X���Ƌp�����ꂽ�̂ł���A�悤����ɁA�����A�L�����Ԃł͒ʗp���Ȃ������̂ł���B�Ƃ��낪�A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�����ʗp���Ȃ����������A���܂�ł��L�����y���Ă���B���j�̈��Y�ƈ����ׂ��B �@�����A�n���d���̎j���ɂ��A�����Ƙb������Ă���B���ꂪ�A��O�̍��c�ƑO�j�ŁA���Ԃ��ł͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ����Ƃ��낤�B �@���Ȃ킿�A�d�����̓`���ł́A���c���͏d���ȑO�ɑk��Ȃ����A���c�������O�o�R�Ŕd���֗����Ƃ����b���Ȃ��B�ނ���d���́A���O�ǂ��납�A�d�B���S���c���ɏZ���Ă����ƋL�^���Ă���B �@�����ł́w���c�ƕ��x���ނ�݂ɏd���A����Ɉˋ��������������ʂ��Ă��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��̂͂��������ِ������������Ƃ́A�m���Ă����������悢�B �@�����ŁA��L�́w�d���Î��x�̂��ƂɂȂ�B�}�O�����̍��c�ƉƐb�A�R�����h���d���ɗ��āA�����d���Ɏc���Ă����j�����̎悵�Ă���̂ł��邪�A���̒��ɋ����[���L��������B �@���Ƃ��A�u�d�B�Ï鋌�Ձv�Ƃ��������̔����i���{�����Y���q���U���j�ɁA�����q�F���ɂ��āA��c�͉F�������̌���A���c�������O�獂���̖��t�ŁA�����d�����̂����ē����i�d���j����S���c���ɏZ�݁A���q�E�����q�F���́A�P�H�̏��E���Z��E���̗P�q�ƂȂ�A�P�H�����A�Ƃ���B �@���́u�d�B�Ï鋌�Ձv�����́A���łɁw�d���Ӂx�Ɉ��p����Ă������̂Ƃقړ����ł���B���̋L���ɂ��A���c���́A���c�͋ߍ]���X�؎��ŁA���c�����̖��t�Ƃ��������`�����������炵���B�d���͔d�����S���c���Z�B���̍��c���́A�P�H�ߕӂ̑��ł͂Ȃ��A�\�������ꂽ�A�O�g�����ɋ߂����ł���B���c�d���͂��̍��c���ɏZ��ł����B�����ɍ��c��Ƃ����R�邪�����āA����ɋ������炵���B �@�����āA���ڂ��ׂ��́A�����q�́A���c�����d���́u���v�ł͂Ȃ��A�u���q�v�ł���B�����q�́A�P�H��召�����Z��E���̗P�q�ɂȂ��āA�E���̉Ƃ��k���B�u�P�q�v�ɂ͐���قȂ��`�����邪�A�����ł͋`���̑��q�A�`�q�̈Ӗ��ł���B�悤����ɁA�w���c�ƕ��x�̐��ƈقȂ�A�����q�͐E���̎��q�ł͂Ȃ������̂ł���B �@�܂��w�d���Î��x�����^�����u�S�������L�v�i�����j�ɂ��A���������q�́A�P�H����ł͂Ȃ��A�d�����S���c���̎Y���Ƃ����B���c�d���̎q�����炻�������b�ɂȂ�B �@�����āA���́u�S�������L�v�ɂ��A�s�F���n�A���Z��̗P�q��t�Ƃ���B�S�����́A������c�ƑO�j�ɂ�����鎛�@�ŁA�d���A�E���A�����ĐE���ȁE���Ύ��̈ʔv������Ă����B�����������ɁA���̂悤�Ȍ����`�����������̂ł���B�ƂȂ�A����͑a���Ɉ����Ȃ����ł���B �@�ȏ�A�d���̓`���ɂ��A�����q�͐E���̎k�q�����A���q�ł͂Ȃ��A�P�q�ł���B�����q�͏d���̎q�ł���B���������āA�d�����E�����F���Ƃ����ʐ��̃��j�A�ȎO��k�n�Ƃ͈قȂ�A��d�̐e�q�W�������ɓ���B�܂�A �@�@�@�@�i�����j���c�d�����F���@�^�@�i�`���j�����E�����F�� �Ƃ����킯�ŁA�����q�͐E���̎k�q�����A���q�ł͂Ȃ��A�`�q�ł���B�����q�̎����͏d���ł���A�E���͊����q�̋`���ł���B �@�ƂȂ�ƁA�b�͏]����ʂɗ��ʂ��Ă���b�Ƃ͑�Ⴂ�ł���B�����ŁA�䒅�̍��c�ƕ_���Ȃ̂����A�����ɂ��̕�����������������悤�ł���B |

*�y�}�O���c�n�}�z

�����X�؏G�`�\[�l��]�\���c�@���� �@������������������������������ �@�������\�@�M�\�����\���@�� �@�������������������������� �@�������\�d���\�E���\�F��

*�y�����d�C���ƕ��z

�s���i�n���A���@���d���܂ő��Ԓ���ƋL����B���̒效�A���@���q�E�ߑ�v�����A���q���d���Ƃ��A�����̂���ċߍ]�������A���O���W�v�S�����Ɉڂ�Z���Ƃ��ӁB���O��̔N������Đ��l�ӂ�ɁA�㐔�Ȃ𑫂���Ɏ�����B���Ă��炭�p���ɜn�Ӂt

*�y�����d�C���ƕ��ɂ�鍕�c�n�}�z

�@ �����c�@���\�@�M�\�����\���@ ���� �@ �@�d���\�����\�F��  ���S���c��

*�y�d�����z

�s�V�����N�̔�n�A���������q�F���A����B��c�n�F�������̌���A���c�������O�獂�������t�ɂāA�����d���A�̗L�āA�c������S���c���ɏZ�B���q�����q�F���n�A�P�H�̏��A���Z��E���̗P�q�Ɛ��A�P�H�����t�i�d�B�Ï��p�Ք����@���{����j *�y�d���Î��z �s���������q�S���m����F���B�������c�B�������Ĕ@���Ƃ��Ӂn�A�d�������S���c���̎Y�Ȃ�B�����̖��Ɋ�āA��A���c���ɉ��āA�c��ɑ�㔂��ċ����m�c��n�P�H��n�B�i�����j�G�g���ɜ䂶�āA���A�P�R�Ɉڂ��B�����N�A�V����N�h�߁A���P�H�̏��z���B�������c�F���A�����Ȏ������{�R�m���R���n�̏�֑ނ��B�F���n���Z��̗P�q���Ɖ]�X�t�i�S�����p�L�����j

*�y�d���`���̍��c�ƑO�j�z

�@ �@�@ ���S���c���Z �@�����c������d���\�F�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���P�q �@�@�������Z��E���������q�F�� �@�@�@�@�P�H��� |

�䒅���c�ƕ_�� ���c�d���ƒ�����o�̕�

*�y�d�����z

�s�����A�S�����A�I�R�q�ɕ����̐܂���A�����ɐ̂��\�B�ւɁA��������Ȃ�ƂāA���ʓ��`�̑���ɂāA�O��B����P��@�m�勏�m�A���_�@��T��A�����@�a�@�������勏�m�̌�ʔv�A���ڋ��ɓ��l�̐_��L�m�O���ɍ���ʔv�̐��ځA�ϕ~�L�V�n�B�i�����j���O�c�̌�ʔv�n�A���@�����̌������q�̐_��ɂāA�������A�c���Ɉ��u���ʂЂ���R�A�O�X���\�����ƁA�Z�E���_�A������B�̂ɋI�R�q���A����ʔv�`�����A���ߋ��������ꌩ�������A�Z�E�̕���ɂ����ӎ��Ȃ��t

*�y�d�����z

�s�R�ꋤ�A���܂��}�O���ɂāA���_�@��T��̌䎖�A�N�m�l���Ȃ��A�����ɉE�V���ʂ��Ղ肵�����������B�I�R�q�A�p�ɍ�����l�ɐq���ނ�ɁA���l�̞H�A���T��̌��ʃn�A����̗����@�Ɉ��u���ʂӂ悵�B���@�ɂăn���Z��E�����̌䎺�Ƃ��ӂ悵�B�R�ꋤ�A�Z�B���̌䎺�n������o�̌�ʔv�A�S�������n�{�˂̑咷���ɂ����u�Ȃ��u�ꂽ��B���s���̗����@�̃~�ɁA���_�@��T��̌�ʔv���A�Z�B�����ʂƓ��~���u���ʂӎ��A�s�R�t  ���c�ƕ揊�W�n�} |

�@�d���͉B�����č��@�m�A�i�\���N�i1564�j���A�\���B�@���͑P�ޏ@�m��T���B���y�i���Â��E���P�H�s�ʏ����j�̐S�����ɑ���ꂽ�B���̌�A�S�����͓��n����ړ]���A����ɒr�c���d���̒m�̎���A�P�H�����肪�����āA�c���\�O�N�ɍ�c���i�������j�Ɉڂ�B���̉ߒ��ŁA�V���\�ܔN�Ɍ䒅�ɗ��l�̕悪�������ꂽ�̂ł���B���ꂪ���̊Ԃɂ��s���ɂȂ�A�Ĕ������ꂽ�̂��A��q�̂悤�ɏ\�����I���I��̊����N�ԁA�Ƃ����킯�ł���B �@�Ƃ���ŁA�䒅�̍��c�ƕ_���̖����҂́A���c�����q�́u�c���v�d���A�����āu���v�E���i�@���j�̓����E������o���Ƃ������Ƃł���B���ꂪ���������v�w��̂��Ƃ��A������ł���B�����������Ƃ����A����ł͂����ɂ���̂Ȃ��Ƃł���B �@�Ƃ����̂��A�E���̓����ł���A���̒�����o�̕�́A�E���̕�ƑɂȂ��Ă��̖T�ɂ���͂����낤�B���ꂪ�A�����ł͂Ȃ��A���c�����q�́u�c���v�d���ƕ���ő����Ă���B �@�ł́A�䒅�̍��c�ƕ_���ł́A�Ȃ��E���̎��ł��鏗���̕悪�A�d���ƕv�w��̂悤�ɘA�����Ă���̂��B�������āA���̏��������c�����q�F���̐��ꂾ�Ƃ��āA���̂����肪�A���c�����q�F���̎����͂��ꂩ�A�Ƃ������̋}���ł���B �@��L�w�d���Î��x�ɂ��A�S�����ł͊e��ʔv���J���Ă����悤�����A���̒��ɍ��c�����Ƃ��������`���̈ʔv���������B�s���ʓ��`�̑���ɂāA�O��B����P��@�m�勏�m�A���_�@��T��A�����@�a�@�������勏�m�̌�ʔv�A���ڋ��ɓ��l�̐_��L�t�B����́A�d���i�@�m�j�A���_�@��T��A�����čF���i�@���j�̈ʔv�ł���B �@�����ŁA�d�v�Ȃ��Ƃ́A�@�m�i�d���j�Ə@��T��́A�s�@�����䕃��́A�������A�c���Ɉ��u�����Ђ��t�Ƃ��������`�������������Ƃ��B�Ƃ���A��l�͍F���̎�����ł���A�����ɂƂ��đc����ɂ�����B�F���i�@���j�̎q�A���c�����i�K�ł́A���������F�����������Ƃ������Ƃł���B�w�d���Î��x�̕Ғ��ҁE�R�����h�́A�S�����œ��_���炻�̘b���A�����ɂ��̈ʔv���ߋ������m�F���Ă���B �@��������ƁA���̏@��T�����A�����q�F���̐���ł���B�ʔv�̖����́A�v�N�L�ڂȂ��㌎�ܓ��Ƃ���B�����A������o�̖����́A�S�����̈ʔv�ł͏\�ꌎ��\�����ł���B�@�����قȂ邾���ł͂Ȃ��A�������Ⴄ�̂ł���B������o�͏@��T��Ƃ͕ʐl�ł���B�Ƃ���A�����q�F���ɂ́A�u��v�Ȃ�l����l�������̂ł���B�]���m���Ă��Ȃ��������Ƃ����ɁA�����ɒ��ӂ������B �@�ł́A�Ȃ�������o�i�E�����j���A�䒅�̍��c�ƕ_���ł́A�@�m�i�d���j�ƕ���ő����Ă���̂��B���̌`�Ԃ������悤�ɁA�������ꂪ�v�w�悾�Ƃ���A�����҂͒�����o�i�`��j�ł͂Ȃ��A���_�@��T��i����j���Ƃ������ƂɂȂ�B �@���łɌ����悤�ɁA�䒅�̍��c�ƕ_���́A�V���\�ܔN�ɐS�������炱���։������ꂽ�̂ł���B���̓V���\�ܔN�����A�����q�F���͏G�g�̋�B������ɏ]�R���Ă���A�d�B�ɂ͕s�݂ł���B�������F���͔M�S�ȃL���V�^���喼�̈�l�ł���������A�����炭�����Ɋւ�炸�A����S�����̊O�֏o���Č䒅�隬�ɐ������Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B�܂��A���̔N�����A�F���͏G�g����L�O�����S�̂����Z�S��^�����āA���c�Ƃ͋�B�ֈڂ�B �@���������h�T�N�T�̔N�ɁA�������Ȃ��ꂽ�̂ł���B���̎��ɏ@��T������o�ƊԈ��ꂽ�Ƃ����\���͂���B���̎�̍����͑��ɂ������āA�w�d���Î��x�ɂ��A���s�哿�������@�ɂ��A�@��T��̈ʔv������A�����@�ł́A�������Z��E�����ƌ����`���Ă����炵���B �@�ƂȂ�ƁA�䒅�̍��c�ƕ_���̃P�[�X�ł��A�@��T��͒�����o�ƍ������ꂽ�̂�������Ȃ��B������o���E�������Ƃ���A�ޏ��͍F���̐���ł͂Ȃ��A�{��ł���B������o�͉i�\��N��������A�F���\�l�̎��Ɏ��S���Ă���B����E�@��T��͍F���c�N�Ŏ��������炵������A������o�͋`��Ƃ͂����A��Ă̐e�ł���B�F���́u��v�Ƃ����A���̏������w�����Ƃł����Ă��ԈႢ�͂Ȃ��B�����A����^�{��̋�ʂ��炷��A����ł͂Ȃ��B �@�悤����ɁA��l�̕�̍������������B�@��T��i�F������A�d�����j�ƒ�����o�i�F���{��A�E�����j���������ꂽ�̂ł���B�F���̂��́u��l�̕�v�̐͏o�ɂ��A�����ɍF���́u���v�Ƃ����������炩�ɂȂ����B �@��Ɍ������Ƃ��A���c�ƑO�j�ɍł����̐[���P�H�S�����ł́A�@�m�i�d���j�Ə��_�@��T��́A�F���̎����ꂾ�Ƃ����`�����������B�����āA�䒅�̍��c�ƕ_���̖����`�Ԃ͖��炩�ɕv�w��ł���B�Ƃ���A����́A�@�m�i�d���j�Ə@��T��͍F���̎����ꂾ�Ƃ����S�����̌����`���𗠂Â��镨�ɂق��Ȃ�Ȃ��B �@�������āA��X�͏d��Ȗ���N�ɑ������Ă���̂ł���B���̍��c�ƕ_���̖����`�Ԃ������Ƃ�����A�����ɓǂ݂Ƃ�˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯�ł���B |

|

�@�����ŁA���͍��c�d���Ƃ������݂ł���B�w�]�����Ӂx�ɒ��z���w���c�ƕ��x�́u����v��ʂɂ���A�d���̐e�����҂Ƃ��m�ꂸ�A������L���ޗ����Ȃ��_�ł́A�w���i���ƌn�}�`�x����́w�����d�C���ƕ��x�������ł���B �@�����A�d�����͂��ߔ��O�ɋ��āA��ɔd�B�P�H�ֈڂ����Ƃ���_�ł��w���i���ƌn�}�`�x�w�����d�C���ƕ��x���҂ɕς�͂Ȃ��B����́A���c�d������O�̏Z�l�ƍ��o�����w�]�����Ӂx�̋L�����A�w���i���ƌn�}�`�x�̒i�K�ʼnL�ۂ݂ɂ������ʂł���B �@�������A�w���i���ƌn�}�`�x���A�d�����s�������O�ԍ�S�����t�Ƃ��āA�d������O����Ƃ���̂́A�w�]�����Ӂx�̋L�������������ŁA�Ƃ��ɍ���������킯�ł͂Ȃ��B������w���c�ƕ��x�́A�d�����ߍ]�ɍ��S���c���̐��ꂾ�ƒ������Ă��邪�A�������z�̈���o�Ȃ��B�u�i�����N�ɋߍ]��ދ����������v�Ƃ����؏����������Ƃɂ�镛�Y���ɂ����Ȃ��B �@�w�����d�C���ƕ��x�́A�w���i���ƌn�}�`�x�̂悤�ɏd�����u�������O�v�Ƃ͂��Ȃ��B�������A�d�����ߍ]����Ƃ���w���c�ƕ��x�̐����̂�Ȃ��B���O���W�v�S�����ɏZ�Ƃ��邾���ł���B���́u�W�v�S�����v�́A�w���c�ƕ��x�̒����������āA�w���i���ƌn�}�`�x�́u�ԍ�S�����v���C�������̂ł���B �@�������Ă݂�A�w���c�ƕ��x�𒆊Ԃɂ����āA�w���i���ƌn�}�`�x�Ɓw�����d�C���ƕ��x�Ƃ̊Ԃɂ͋L�����e�ɑ��Ⴊ�������Ă���B�Ƃ��낪�A����ł��A�w�]�����Ӂx�������o�����u���O�̍��c���v�Ƃ����Ɛ��͌����ꂸ�Ɍp������A�w���i���ƌn�}�`�x�ȗ��́A���c�����d���̑�ɔ��O��������d���P�H�ֈڂ����Ƃ����X�g�[���[�����Ă���̂ł���B �@���߂ĉ]���A�n���d���̎j���ɂ����A���c�d���̐e�����҂��A���̏�Ȃ�����A����͏����悤���Ȃ��B�����Ĕd�B���ɂ́A���c���Ɋւ��āA�d�������O�ɋ����Ƃ��������`���͂Ȃ��B�����̐V�����c�n�}�܂Œm���Ă��锎���́w�d���Ӂx�͕ʂɂ��āA�{���A�d���̎j���ł́A���c�d���ȑO�̐�c�A�����̖��͏o�Ȃ����A�܂��d�����̐l���A�P�H�ɋ����̂ł��Ȃ��A�d�B���S���c�������n�ɂ������Ƃ������Ƃ���_�ŋ��ʂ��Ă���B �@���łɌ����悤�ɁA�d���̓`���ɂ��A���c�F���͐E���̎k�q�����A���q�ł͂Ȃ��A�P�q�ł���B�F���͏d���̎q�ł���B�d�����E�����F���Ƃ����ʗ�̃��j�A�Ȍn���Ƃ͈قȂ�A��d�̐e�q�W�����邱�ƂɂȂ�B�܂�A�d���̂��̓`���ɂ�邩����ɂ����āA�d���ƐE���̊Ԃɂ͕��q�W�͂Ȃ��B����������A�d�����E�����F���Ƃ����ʗ�̃��j�A�Ȍn���́A�F���́u�`���v�����E�������c�k�n�ɂƂ荞���ʁA���������̂̂��Ƃ��ł���B �@�@�@�@�@�d�����F���@�^�@�E�����F���@�F�@�d�����i�E�����j�F�� �@����ɂ��Ă��A�d���̋��L��T��ɂ����āA�ƕ����̃I�t�B�V�����ȋL�����悭�悭�ᖡ����A���c�Ƃ̑O�j�ɂ͖����̖�肪����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̕s�m���������c�Ƃ̐l���A�Ƃ��ɂ��̏d���������[���l���ɂ���킯�ł���B �@�����A�悤�₭���c�����q�u�]�c���v�����ɂ́u�H�v���t������邪�A���́A�F���ȑO�A�u�c���v�d������͍��c�Ƃ̌n���͖��炩���ƁA��ʂɍ��o����Ă���Ƃ���ɂ���B��q�̂悤�ɁA�F���ȑO�͖��ڂƂ���������Ȃ��B�n���d���Ɉٓ`������A�܂��Ȏ���䒅�̍��c�ƕ_���̖����҂Ƃ��̑g�������݂邩����A�F���́u���v���m��ł��Ȃ�����ł���B �@����䂦�A���łɌ����w�d���Î��x�́A�������c�ƒ��ɂ����āA����߂ē��قȎ����Ɖ]����B �@�悤����ɁA�{�����A�w���c�ƕ��x���̃I�t�B�V�����ȗ��j��������A��������]�����Ă��܂����̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B���Ȃ��Ƃ��A���c�F���̑��q�����̒i�K�܂ł́A�d���͍F���̎����Ƃ��ĔF������Ă������ƁA�����Ă��̏d�����A�ߍ]�̍��c���ł͂Ȃ��A�d���̍��c���ɏZ�����l�����Ƃ������L���Ă��邩��ł���B �@���c�Ƃ̔��[�ɂ��āA�����ł́A�ߍ]���ɍ��S���c���Ƃ���̂��ʐ������A�w�d���Î��x�ɂ��A����͏\�����I�̍��c�p���̑�ɁA���̂悤�ɏ����������Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B����ȑO�̌Õ��ӂɂ́A�d�B���S���c���Ƃ���Ƃ����B����͌p�����A�鐭�̑�܂ł̕��ӂ��w�����̂̂悤�ł���B �@�������āw�d���Î��x�́A�s�㐢�Ɏ���āA�����A���̌N�q�A�p�����Â˂āA���ꎖ��T�����A�������ʂցt�Əh����N���A���c�ƑO�j�Ɋւ���w���c�ƕ��x�̋L�q�ɁA�傢�Ȃ�^�╄��t�������i�D�ł���B���́A���̏h��ɁA�����̉�X���ǂ������ł��邩�A�ł���B |

*�y���i���ƌn�}�`�z

�s�������O�ԍ�S�����A��ɐԏ��ɂ��A�d�B�P�H�ɂ���t *�y�����d�C���ƕ��z �s���O���W�v�S�������Z���A��ԏ��Ƃɛ����A�d�����P�H�ɂ���t *�y���c�ƕ��z �s���c�����d���n�����̓�j��B�i���ܔN��C�̍A�]�B���c�̗W�ɐ���A���Ƃ��Ȃӂ��ĕ��ɜn�����B�����ɂ����B��ɉY�㑺�@�A���O���������������߂����A�d���A����������Ĕ��B�����S�P�H�Ɉڂ��t  ���c���W�n�}

*�y�d���`���̍��c�ƑO�j�z

�@ �@�@ ���S���c���Z �@�����c������d���\�F�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���P�q �@�@�������Z��E���������q�F�� �@�@�@�@�P�H���

*�y�d�����z

�s�P�H�{���S�����ɁA��������ɂāA�@�m�l�A���_�T��A�����@�a�̌�ʔv�����u�Ȃ�������A���n�A�S�����Z�E���_���A�E�V�ʁA�O���V��ʔv�n�A�@�����䕃��́A�������A�c���Ɉ��u�����Ђ��ƕ��ꂹ�����ցA����S���c���ɂāA�ØV�̌��B�ցA�ސ����ȂĊ��l����ɁA�e����������ǂ��A��{�˂ɂāA���N�̌�ƌn�A���O���L�^���ɁA�������c�蕷�B�֎��炸�B�}�O���ɂ��ЂāA���_�T��̌䎖�����B���l���Ȃ��B�㐢�Ɏ���āA�����A���̌N�q�A�p�����Â˂āA���ꎖ��T�����A�������ʂւƎ��]�B ���H�A�c�����s�������Ӄn�A���c�Ƃ̌�n����ᢒ[�ɁA�]�B�ɍ��S���c���ƗL�B���n�A�}�O�����p�������ɁA�������Ђ���B���ȑO�n�A�d�B���S���c���Ƃ���B�Õ��ӂ����āA�@���ׂ��t |

���S���c��  ���c���_�n���@�`�� �ԏ��~�������c�Ƃ���

*�y�������{���c�n�}�z

�@ ���ԏ��~���������ʏ��� �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�����c�d���\�d���� �@�������������������������� �@���d�N���������d�償�d���� �@�@�@���������������������� �@�@�@���d�̈́��d���������� �@�@�@�@ �� �@�@�@�@�� �@�@�@�@ �� �@�@�@�@���F�� �@�@���X�؍��M��  ���c���_�n���@�d���E�����E�F�� |

�@���̏h��ɂ��Č����A���̉́A���c���{���n�̑��S���c���ɂ������B���Ȃ킿�A���̒n�ɂ͍��c�ƌn�}���`����Ă����̂ł���B �@�w�d���Î��x�ɓo�ꂷ��W�҂������̋@����킵�Ēm��Ȃ��������ƁA�܂�d���ȑO�̍��c�ƑO�j�̋��L�̂��Ƃ����A����͂܂��ɍ��c���̖{���A���S���c���ɑ������{�u���c���_�n���v�Ƃ��āA���̈�[���c���ꂽ�B�����ɂ́A�ԏ��~�S��E�~�������c�Ƃ��鍕�c�Ƃ̋N�������L����A�ȉ��ݑ�̍��c�����Ղ��L�q����Ă���B���n�}�Ƃ͉]���A����������A�d���ȑO�̍��c�ƑO�j�̋L�^�Ƃ��ẮA����ȏ�̎j���͂܂��o�Ă��Ȃ��B �@�ł́A�u���c���_�n���v�ɂ��A���c���̗R���͂����Ȃ���̂��B����͏]���ꕔ�ł����m���Ă��Ȃ��������т䂦�A���ӂ��Ĉȉ���ǂ܂ꂽ���B �@���c�����c�́A�n�}�`���ɂ���ԏ��~�S�i�����j�̒�E�~���ł���B���̑��q�E���Y�d�������S���c�̏�ɋ����āu���c�v�𖼂̂����B���������č��c���͂��̏d���������Ďn�c�Ƃ���B �@�d���͉~���̑��q������A�ԏ��~�S�i�����j�̉��ł���A���̌Z���ܘY���A�ʏ����c�ł���B���������āA�n�}�ɂ��A�d���̍��c���͐ԏ��~�������c�Ƃ���ƌn������A���ɉ]�����X�ؖ��t�ǂ��납�A���炩�ɐԏ�������Ȃ̂ł���B���ꂪ���̃|�C���g�ł���B �@�w�d���Î��x���^�̍��c���̊G�}�i�������h��j�ɁA�~�������Ƃ���̂́A�d�������~���̂��߂ɑ��c��������������Ƃ������Ƃł���B���c�����c�͐ԏ��~���A���c�͂��̎q�E�d���ł���B����āA�~����d�����c�����c�Ƃ��A�d�������c�A���c�Ə���Ƃ��āA�ȉ����L���B �@���̍��c���c�̏d���́A�ω���N�i1351�j���S���c��Ɉڂ�A���c���ܐ�т�̂��A�Ȍ�O�\��N�ݏZ�A���c���Y�Ə̂����B���a�N�Ԃ̍���ɕ�������A�ԏ��R�̈ꗃ���ɂȂ������̂炵���B���̂͏]�܈ʉ��u����B�i����N�O����\������A�@���͏�@�@���������W���B�Ȃ͏������͎痊�G�̖��ł���B �@�ȉ��A���c���͑�X���c���ŁA���c����̒m�����B�n�}�́A����̖����E�@���L���A�܂��Ȃ̏o�������̖����E�@�����L������A����͌n�}�����̉]�����Ƃ��A�������Ɍ��������鍕�c�Ƌ��L�����݂������Ƃ��M�킹����e�ł���B �@���㍕�c�u����d���ȉ��A�d�����c���́A���Ό���d���A�O��O��d�N�A�l�㉺�������A�ܑ�O���d��A�Z��{������d���A����|�����d�͂Ǝ��悷��B���̍��c�d�͂̂Ƃ��A���c���͋��s�M���R������͂��ߏ��R���߂��開�{�̓����R���ɎQ�킵�Ă���B �@�d�͂̍Ȃ͍��X�؍��M���Ƃ���B���̍��X�؍��M�͂ǂ����ߍ]�̍��c���炵���B�����āA���̏d�͂��d���̕��ł���B�܂�A�d���̕�͋ߍ]���c���ł���B�������Ă݂�ƁA���c�d�����ߍ]���c���Ɍ��т���㐢�̒��z�̉����́A���̂�����ɂ������炵���B �@�܂�A���ۂ́A�d���̕ꂪ�ߍ]���X�،n���c���Ȃ̂ɁA��������Ⴂ���āA�d���̕����ߍ]���c���ɂ��Ă��܂��A���ǁA���c�d�����ߍ]���X�،n���c������ɂ��Ă��܂����̂ł���B���̍��o�̓W�J�́A�܂��w�]�����Ӂx�����~�������āA�w���c�ƕ��x�����̋O����ɕ�����\�������i�D�ł���B �@�Ƃ�����A�d�����c���́A��L�̔@���A�ԏ��~�������c�Ƃ���ԏ����t�ł����āA�ߍ]�̍��X�؎��n���c���ł͂Ȃ��B�d���̕ꂪ�ߍ]���c���������Ƃ��������ł���B���������āA�d�����ߍ]���c������ɂ��Ă��܂��A���̏���O�Ɉړ������A�Ō�ɔd���֗����炵�ނ�w���c�ƕ��x�̕���́A���悻�r�����m�ȋ؏��ł���B �@���āA�d�����c���̌n�}�ɂ��A�d���̎q�́A�����ƍF���ł���B���̎��������q�ŁA���ڏ��E���c���q��тł���B�������펀���āA���ɂ킽�荕�c��ɋ��������c���͖ŖS����B �@�����A��̍F���́A�s�������Z��P�q�g�i���P�H�郒�烋�t�B�܂�A�P�H�̏������Z��E���̗P�q�ƂȂ����B���ꂪ��ɗ��j�ɖ����c�����������q�F���ł���B �@�����ŁA���c���̌n�}�L���́A�P�H���ӂ̋��L�ƕ�������B����������A���c���{���n���鑽�S���c���ł��A�F���͏����E���̗P�q�ɂȂ����Ƃ���̂ł���B �@�܂�A�F���͐E���̎��q�ł͂Ȃ��A�{�q�ł���B�F���͏d���̑��ł͂Ȃ��A���̑��q�ł���B�v����ɁA�d�����c���̌n�}�́A����L���Ă���̂ł���B �@����䂦�A�w�d���Î��x�̏h��̉́A���c���{���n���鑽�S���c���ɂ������A�Ɖ�X�������̂����������ł��낤�B |

|

�@�����ōĂсw�d���Î��x�Ɋւ���āA�b��P�H���ӂɂ��ǂ��B �@���łɏq�ׂ��悤�ɁA���c�i�����j�E���̕�́A�V���N�ԂɍȎ����ŁA�����č��c�d���ƒ����@�i�F������j�̕�́A�����N�ԂɌ䒅�h�ŁA���ꂼ��Ĕ�������ē��ꏊ�ɉ������ꂽ�̂������B �@�����q�F���ȑO�́A���c�ƑO�j�Ƃ������ׂ��Ƃ���ł��邪�A���̈�Ղ��A�]�ˎ���ɂ͂����������A�\�����I������Ȃ��������ɂȂ��āA�悤�₭���ꂪ�Ĕ������ꂽ�Ƃ�������ł���B���@���ꂽ���r�i���فj�́A���Ȃ���A�^�C���J�v�Z���ł���B �@���̔d���̍��c�ƑO�j��Ղ̍Ĕ����́A�V���Ɗ����̂���ł���B�܂�A���c�ė�������̎���ł���B���̍��A���V�A�����A�ė��ƁA���łɎO�㑱���čF���ȗ��̌����Ƃ͖����ȓ��傪���c�Ƃ𑊑����Ă����B �@����A�d���̍��c�ƑO�j��Ղ̍Ĕ����́A�܂��ɕ������c�Ƃɂ����āA�F���ȗ��̌������f�₵�Ă��܂��������Ȃ̂ł���B���c�Ƃ̉Ɛb�炪�}�O��������d���֗��āA�Ȏ�����䒅�h�ō��c�ƕ��c�̍��ق��@��o���āA�܂��ɍ��c�Ƃ́u�N���v�ɑ��������A���̂Ƃ��A���łɍ��c�����q�F���̒����q���͐�ł��Ă����B���̎����ɂ́A���ꂵ���A���j�Ƃ������̂̕s�v�c�ȓ������o����ł��낤�B �@���Ă��A����獕�c�ƑO�j��Ղ̔����́A�P�H�S�����̓��_�Ƃ����l���́A�M�S�ȓ������Ȃ���A���肦�Ȃ��������Ƃł���B���_�́A���Ԃ̌����`����^�ɎāA���ۂɌ��n���@��Ԃ��Ă݂�A�Ƃ����N������܂ł��Ȃ��������Ƃ����݂��̂ł���B���������A�S�����̂���܂ł̗��Z�E�ŁA����Ȃ��Ƃ�������҂͂��Ȃ������B �@������ɁA���̌��ʂ́A�哖�肾�����B�y�n�̎҂̌����`���̒ʂ�ɁA���ꂪ���c�Ɛ�c�̕悾�����B���j�����ɂ����āA���Ԍ���͑a���Ɉ���ꂪ�������A�������������d���ւ̕Ό��ɂ͌���I�Ȋ��v������Ƃ������Ȃł���B �@�������A�S�������_�́A��Ք������A��x�Ȃ炸�A��x�܂ł��J��Ԃ����̂ł���B�������̓��_�����Ȃ���A���c�ƑO�j��Ղ̔����͂Ȃ������ł��낤�B�����`�������̂����Y�p����Ă��܂��A�����̉�X�������m�邷�ׂ͂Ȃ��������Ƃ��낤�B �@�܂��A���̂悤�Ɍl�̋����I�Ȏ�����s���Ɉˑ�����Ƃ������Ƃł́A��X�̗��j�F���́A������R�̏��Y�ł���B���̂��Ƃɐ[���v����v���A���j�����͌����ł���˂Ȃ�ʂ͓̂��R�ł���A����}�Ȏj�����߂ȂǁA�_�O�̐U�����Ȃ̂ł���B �@���_�̓����Ŕ��@�����܂ŁA���c�ƑO�j��Ղ́A�l�X�̎���̊O�ɂ�����Ă����B���ꂪ�s�ӂɏo�������̂����A���������Ⓚ�ۑ����ꂽ���̂̂��Ƃ��A�{���̂�������ۂ��Ă����B�܂�A�d���͍F���́u���v���Ɣd���̌ËL�ɂ���A���̋L���𗠂Â��閄���̂������ł���B �@�䒅�̍��c�ƕ_���̓��̘A����́A�܂��ɂ����������ł���B�ɂ�������炸�A���̈�Ղ͍����Ȃ������ȈӖ��Â����Ȃ���Ă��Ȃ��B���̐ݒu�`�Ԃ��v�w��Ƃ��Ă���͂��Ȃ̂ɁA�n���̈ē��ł����A�Е��͍��c�����q�̐���A�Е��́u�c���v�d�����Ƃ��Ă��邩��ł���B���̈Ӗ��Â��̊�����ɁA���낻��C�Â����ׂ����ł��낤�B�����łȂ���A���̐S�������_������獕�c�ƑO�j��Ղ��u�����^�J��v�idis-cover�j�����b�オ�Ȃ��Ƃ������̂ł���B |

������͌^�@�����{��  �䒅�@���c�ƕ_�� ���c�d���ƒ�����o�̘A����

*�y�d�����z

�s�����A�S�����A�I�R�q�ɕ����̐܂���A�����ɐ̂��\�B�ւɁA��������Ȃ�ƂāA���ʓ��`�̑���ɂāA�O��B����P��@�m�勏�m�A���_�@��T��A�����@�a�@�������勏�m�̌�ʔv�A���ڋ��ɓ��l�̐_��L�B�i�����j���O�c�̌�ʔv�n�A���@�����̌������q�̐_��ɂāA�������A�c���Ɉ��u���ʂЂ���R�A�O�X���\�����ƁA�Z�E���_�A������B�̂ɋI�R�q���A����ʔv�`�����A���ߋ��������ꌩ�������A�Z�E�̕���ɂ����ӎ��Ȃ��t |

�䒅�隬�ւ̃A�v���[�`  �䒅�隬�t�ߐ} |

�@�Ƃ����킯�ŁA�����܂Řb�����āA�܂����n�ē����c���Ă����B����������э��c���䂩��̂��̌䒅�ւ͂ǂ��s�����B �@�P�H�邠������N�_�ɂ���ƁA�䒅�隬�ւ̍s�����́A����2�������܂��������ցA5km�قǍs���̂ł���B�r���A�s��Ƃ����傫�ȉ͂�n��A�₪�āu�䍑���v�k�݂��ɂ́l�Ƃ��������_���߂��āA�܂��Ȃ�������������B�������䒅�隬�ł���B �@�S�����p�Ȃ�AJR�P�H�w����ЂƂ��ׂ��䒅�k�����Ⴍ�l�w�ł���B��������Ȃ�A�����čs����B �@�����̕������̗����������Ȍ����ɂȂ��Ă���B�܂��A�k���i����j�̌����쓌�����䒅�隬���������Ă���B���̕t�߈�т��䒅��̖{�ېՂł���B����ł͂قƂ�ǃC���[�W�s�\�ł���B �@�����ׂ̗ɁA���Ȃ�L�b�`���Ȍ����فA�P�H�s�������o�����������Ă���A���̍��e�����c�ƕ_��������B�Ε��ň͂�ꂽ�����ȕ_���ʼn����͓������A�����킩��B �@����́A���q�̂悤�ɁA���c�d���A����Ɋ����q�F���̐���̕�ł���B���ꂪ�v�w�̂悤�ɒ��ǂ�����ł���̂ł���B�E���̕�͑O�q�̂悤�ɍȎ��ɂ���B�����ŁA���̌䒅�̕_���ɎQ�w���āA���̓�̕�ɑΖʂ��A���c�����q�̎����͒N���A���̏�ł悭�l���Ă݂邱�Ƃ����N�ɂ����߂�B �@���ꂩ��A�����̌������i�쑤�j�ɂ������Ȍ����������āA�{�ېՒn���L��������̔�A�V��隬�̔�������B���̒n��̐��ɁA��̊O�x�ɂ����V��k���܂���l������A�䒅��͕ʖ��u�V���v�ł���B�܂��A�Ō�̌䒅���E���������q���E�i��_�������m�j���J�����u�����喾�_�v������B������̕��͍����̓쑤�ɂ���A�������Ƃ��̂Œ��ӁB �@�䒅��́A�O�؏�A�p���ƕ���ŁA�����d���ł͍ł��傫�ȏ邾�����Ƃ����B�V����O�x�Ƃ����A�l�d�̖x�ɂ���Ĉ͂܂ꂽ�v�����ł������Ƃ������A����͂܂��������̖ʉe�͂Ȃ��B�p��͓O�ꂵ�����̂ŁA�P�H��̌��ݎ��ނ̈ꕔ�ɂȂ����̂ł���B �@�P�H��̔h��Ȋό������Ԃ�ɔ�r���āA������̌䒅�隬�̕��́A�قƂ�ǒm���Ă��炸�A�}�j�A�b�N�ȃX�|�b�g�ƌ����悤�B�ό����ȑO�́A���ƂȂ��̂����f�B�[�v�ȕ��͋C�������āA���ꂪ��낵���B�Ƃ�킯�����߂́A�����喾�_�ł���B |

�䒅�隬�Ɍ��s�������o�����E�����ق̌��� ���̍��肪���c�ƕ_��  �䒅���P�R��n�G�} |

�V��隬�� �������̉��Ï�Ƃ���  �����喾�_ |

| �Ō�ɂ����ЂƂA�}�j�A���������X�|�b�g |

|

�@�ȏ�́A���c�ƑO�j�ɂ��đ啝�ɂ��܂��Ă݂��킯�����A���q�̂悤�ɕ������K���S�{�{���ɐ��ꂽ����A���̂�����̗̎�́A�u�����v�����q�F�����������Ƃ��炷��A�K�������E���Ƃ����킯�ł��Ȃ��B�����̕P�H���ӂ̎���ɂ��Č��ɂ́A���m�ȍ��c�ƑO�j��m��K�v������Ƃ������̂ł���B �@���āA�䒅�܂ŗ��Ă��܂����Ƃ�����A�����}�j�A�Ȃ�A�ǂ����Ă��O���Ȃ������X�|�b�g���A���̋ߏ��ɂ���B�䒅�隬�̓��k����Okm�̂Ƃ���ɂ���A�����R�i����������܁E�P�H�s�ʏ������y�V�j������ł���B �@�ǂ����āA����ȂƂ���̎R�������X�|�b�g���Ƃ����ƁA�Ȃ�Ƃ����ŕ������V�炩�猕�p���K�����Ƃ����`���̎R�ł��邩�炾�B �@����͏\�����I�����̔d���j���ɏ����Ă��邱�ƂŁA�������킩��ʂ��A����ȓ`���������A�Ƃ����X�^���X�ŋL����Ă���B �@���ؓ��E�V��F�e�́u����d�z�������v�i���8�N�j�ɁA�����R�̓V��`�����L���B�ʂ̉ӏ��ł́u�{�{�����n���y�k���Â��l�����R�ɂēV��ɕ��@���K�Ӂv�Ƃ������Ă���B���y�Ƃ����̂́A��[�̓y�n�̖��ł���B �@���̋��ؓ��͓V��F�e�̍��A�u�V��v�k���܂���l�Ɩ��̂�B����͏�L�����S�䒅���̐l���Ƃ������ƁB�䒅�͉����R�̋ߏ�������A�悭�m���Ă���킯���B �@����f���w�d���Ӂx�ɂ͗ގ��̓`���̏W�L�������邪�A���ؓ��̂��̋L����m������ŏ����Ă���B�����R�ɂ��āA�u���R���e�ӓ�m��R��v�Ƃ���B�Ȃ�قnj��s�ŁA�ʐ^�ł킩��悤�ɁA�����R�̎R�e�͑����x�݂����ɓˏo�����t�@���b�N�Ȋi�D�����Ă���̂������ł���B �@���̎R�͕P�H�̕���������̐�`���悭������B�䒅�̕����牱���R���݂�ƁA�R�����ꕔ�����邾���ł���B �@�������A���̉����R�͈ꕔ�̕����K�C�h�u�b�N�ɂ��f�ڂ��Ă��邪�A���͉����R���ǂꂩ�킩���ɁA����������ȎR�̎ʐ^���B�������̂���ł���̂́A���������̂ł���B�����ɂ��V��`�����o�����Ȃ��̎R�̓��قȎR�e�́A������Ɛ��Ԃɓ`����K�v������B���߂�ׂ��ł��낤�B |

�����R���Ӄ}�b�v  �����R�̎R�e |

�P�H�铌���ɉ����R��]�� |

�䒅���牱���R������ |

|

�@�����R������`���ɏc���H�𓌂̕��֍s���\�\�r���A�R���ɃN���[�ˌ��ꂪ�����ė���e�̊댯����A�����̕ۏ͂����˂邪�\�\�ƁA����ʁk�����݂���l�R�B���̘[�ɂ������_���i�����s����ɒ��j������B�����_�ЂƂ����̂́A�헤�̎����_�{���{���A�S���Ƀt�����`���C�Y����Ă���B�����_�Ђ�����Ƃ���A���p�`���������Ă��s�v�c�͂Ȃ��B �@�w�ܗ֏��x�ɁA�����ƌ��y����Ă��邪�A���������́A���p�ŗL���ł������B �@�s�ߘҕ��@�҂��i���Đ���n��҂���A���͙��p��ʂ�̎��Ȃ�B�ߔN�헤����������̎Аl�ǂ����~�̙B�ւƂ��ė��X�𗧂āA���X�����l�əB�鎖�A�߂����̋V�Ȃ�t �@�����͏헤���i���E��錧�����s�{���j�A����͉������́A���ꂼ���V�{�A�Â��_�Ђł���B�Ր_���݂�ƁA�����̓^�P�~�J�c�`�i���P�Ɩ��j�A����̓t�c�k�V�i�o�Î喽�j�ƁA���ɓ��{�_�b�̃n�C���C�g�A������̒i�ɓo�ꂷ��_�ł���B �@���Ђ͂Ƃ��ɕ����̐_�ЂƂ��Č×��`��������A�����_�{�_��̍����́A���ڂ��钷��Ȃ��̂ŁA�������̍쓁�Ƃ����B�ƍN�ȗ����R�Ƃ̎Гa���c������A�����E����Ƃ��ɑS���ɖ��Ђ������B�w�����p�k�x�ɁA �@�s�������͏헤�������ɏo�ÁB�������ɉ��`������̎Ђ̐_�{���́A���Â�茕�p���ƂƂ��B�v�̏��������肵�B�������_�����̖�l�ɓ��ě{�сA���������i�ւĐ��əB�ӂ�҉��X�L��t �Ƃ���A�u���Â�茕�p���ƂƂ��v�Ə����Ă���B �@�������A�w�ܗ֏��x�̘b�͂���Ƃ͋t�ł���B�����ɂ́A�����E����̎Аl���_���̌��p���Ɛ�`���Ĕ����ĕ����悤�ɂȂ����̂́A�ŋ߂̂��Ƃ��A�����ČÂ����Ƃł͂Ȃ��Ƃ���B���̕����ꗬ�̝�������A��X�͌����j�̏펯�Ƃ͈Ⴄ�،���̂ł���B �@���Ȃ킿�A�����j�ɂ����āA��������ɗR�����鏔���h�������ďd�v�ȋN�_�Ƃ����Ƃ���ł��邪�A���ۂ̗��j�͌����Ď�������𒆐S�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��������Ƃł���B���͂���͉ƍN�����Ђ�ی삵�����ʂɉ߂����A�]�˂̖��{�̈Ќ���w�i�ɂ��āA���̗��h���S���W�J�ɏ��o���A���̐�`��ʂ��āA����͌��̓��̖{�ƂȂ�A���c�Ȃ�A�Ƃ�����j��s���������̂ł������B �@�@�@�s�ߘҁA���@�҂��i���Đ���n��҂���t �ƕ����������Ă���Ƃ�����݂�ƁA�V���ו��ɂȂ��ĕ��|��҂͋p���đ������̂�������Ȃ��B��������ɗR�����鏔���h�����̎�̂ł������B�Ƃ��낪���̕��p�����ɂ̂ݕΌ��������̂ł���B�����͂���Ɉق��̂���̂ł���B �@�u���������v�Ȃǂ����C���[�W���炷��A�t�ł��낤���A���ۂ͕����͌��ւ̕Ό��A���ꌳ�_��ᔻ���Ă���̂ł���B �@�������������ɁA�V�炩�猕�p���K�����Ƃ����`������������̂�����Ȃ��Ƃ����A����������ŁA�`���`���̃}�g���b�N�X���������B �@���Ƃ��A����́A�A���n�c���F�ڍ��ցA��B�L�ː_�{�ɎQ�Ă������ւ�A�O�������A�������L�ː_�{�ɎQ�Ă��܂��}���̈��y���ɉ��|�����������Ƃ����B�_�����n�c�ю��ЍցA�����E����_�{�ɐ_���āA�V�����ˌ��m�`�A�����_�{�ɋF�肵�얲��B�V�����֓��`�S�V�A�߉������{�ɎQ�Ă��얲�̐��āA�܂����R������o�V���A��B���_�R�ɐ_�|�����A�э�r���d�M�A�э薾�_�ɋF���ďp�����A�ЎR���ˎ�v���A�����ÎЂɌw�ŗ얲�Ė���Ƃ����B�|�����n�c�|��������v�v���ِ͈l���Ƃ����������Ƃ������X�\�\���̎���͑����B �@����ɉ����āA���Ƃ��A�V�A���ژ^�́u�V�珴�v�ɂ��邲�Ƃ��A�ّ��ٌ`�̒��l����V��G�}�Ɣ\�������݂���B |

�����_�� �����s����ɒ�  �����_�{�@���{ ��錧�����s�{��

*�y�d�z�������z

�s���y�[�u��̍�Ȃ鉱���֎R�ɁA�d�������Ƃ��ӕ��@�ҏZ���B���R�ɂēV��ɕ��@�K�ӂƉ]�X�A�V�����ɂ�t �s�{�{�����n���y�����R�ɂēV��ɕ��@���K�ӁB �@��������L�ɁA�{�{�����n���D�ށA�א�z���璉���Ɏd�Ӂt *�y�d���Ӂz �s�����R�@���y�m�n���k�m�R���y�V���m�k�A��m�R�䏭�V����B���R���e�ӓ�m��R��B �@���R�j�e�Â{�{�����V��j���@���K�q�V�|�g�]�B��������L�j�A�u�{�{�����n���D���B�א�z���璉�����j�d�ܐ�������e�ƘV�E�g���B���O���@�C�s�j�V���������Z�V�l��B���d�������g�]�A���j�e���@�m�d���L�v�g�]�B�������n�K���S�B�m�{�{���m�Y�i���R�A�א�ƃj�d�t���g�L�n���B���}���ƃj�e�q���g�i�������j�e�ܐ�����n���V�g��t |

�����іV ���b�Ƃ́A�������ɏ�i�̈ʂɂāA�ő�������������A���������ʂɂč��A�E�̑����o����������A�ő����ӂ݂��ݑł��A�������ւЂ炫�A�E�̑����ӂ݂��݁A���Ԃ���ؗ��B���` |

�����Y�[ �����_�Ƃ́A�ő�����蒆�̐���ɂāA�������A�ӂ݂��݁A���Ԃ���؏����A�������g�ɂāA������Ƃނ�B���` |

�����䗅�[ �A�V���Ƃ́A�ő������A�̂����݂ɍ\���T�鎞�A���k���l�A�̉��ɂ��܂ցA��A��A�ƍ���鎞�A���T�Ƒő����̂��A�f�Ȃǂׂ̂̂̂��Ƃ��A���͂��Ăߏ��B���`�B

���ԂƂ��]�A���Ƃ��Ƃ��Ƃ��\�A�ד��̓�l���ƂāA�Ր���͂��܂ꂽ�鎞���A�g�Ɛ\��B���` |

|

�@�V��Ƃ����ِl�́A�����I�Ƃ��������A�ނ���ߐ��ɂ�����ȑ��݂ŁA�����̓V��`�����A�����ɂ͂Ȃ��݂̎�肾���A�����Â����̂ł͂Ȃ��B �@���c���j�̏����́u�V��̘b�v*�́A���m���̗v�ڂ͓V�瓹�ɉ��Ď�������ċ���A�Ƃ��Ă���߂Ė����Ȏl�̃e�[�[�������Ă���B���������������ߐ��̓V�瓹�ł���B �@���c�́A�V��̘b����R�l�A�܂�R����Z���̎c�����\�z�������A��X�́A���̓V��̘b����A���m�̃��[�c�Ƃ��ẮA�R��Ƃ����R�x�C�s�҂̓`���̕��֊S�������B �@�Ƃ�����A���̎R�e�̃t�@���b�N�Ȍ`�ԁA���̐_�E�����_�Ђ̑��݁A�V��̕@�A���������t�@���X�iphallus�j�̃R�m�e�[�V��������A�����R�ɂ͓V��`�����o������͂�����Ă���B �@�����͐V�Ɩ���̕��@�Ƃ𑊑����ēƎ��̓p���������A����̕��@�́u���v�Ƃ������h����Ɏc�����B����̗��V�ɂ͓p���������B�܂��A�������̓`�n�Ɍ��炸�A�p�́A���������ɂ������悤�ł���B���Ƃ��A���f�̈��F�ڍ��n���̉A���`���͓V���N�Ԃ̂��̂Ǝv���邪�A���炩���V�炪���g���Ă����B |

*�y���c���j�z �s���ғV��Ƃ��ӂ��̂��~�̒��̕��l�ł���܂��B�����Ș҂̓V��͖w�ƕ��m���̐�����ᢊ����ċ���B���Ȃ��Ƃ����m���̗v�ڂ͓V�瓹�ɉ��Ď�������ċ���A��ɂ��̋ɒ[����铂��Ă݂��ċ���B�������ɂ͐���������镗�ł���A���ɂ͉䎷�̋������Ƃł���A��O�ɂ͕�概��D�ޕ��ł���A��l�ɂ͔C���̟����ł���B�Ő��Ԃ��ʕ��m���͂܂肱��ł���B�����̓��������f�Ɏ~��Ε��m���ŁA�ɒ[�ɑ���Α����V�瓹�ł���t�i�u�V��̘b�v����42�N�j |

���F�A���ژ^ |

|

�@���������ɁA�V��ƓƂ��������́A�����ȑO�ɑ��݂����̂ł���B�������āA�����R�̓V��`���ƁA���̕����Ƃ����\�ۂ����т������A�����������R�œV�炩�猕�p���K�����Ƃ����`�������������̂炵���B �@�����āA�����[���̂́A�u�d�������v�Ƃ��������o�Ă��邱�Ƃł���B�V�싪�ؓ��̘b�ł́A���y�Ɛ[�u��̋��ɂ��鉱���R�ɁA�d�������Ƃ������@�҂��Z��ł����A���̎R�œV��ɕ��@���K�����Ƃ����A�ƋL���B�����āA�ʂ̋L���ŁA�{�{�����͍��y�̉����R�œV��ɕ��@���K�����ƋL���B �@�������Ă݂�ƁA�u�d�������v�Ƌ{�{�����̍���������悤�����A�����ł͂Ȃ��B�ǂ����A�u�d�������v�Ƃ����̂��A�{�{�����̓`����̕ʖ��̂悤�ł���B���ؓ��̒f�ЋL���ł͓`���ϑԂ��ĉ����킩��Ȃ����A�w�d���Ӂx�ɂ́A���́u�d�������v�����ŕ��@�̎d���������Ƃ����L�����E���Ă���B����f���������w��������L�x�́A���݉�X�̒m���Ă���e�N�X�g�Ƃ͖��炩�ɈقȂ郔�@�[�W�����B���́u�d�������v�Ƃ������́A�����ɂ������炵���ƒm���B �@�Ƃ���ŁA���́u�d�������v�Ƃ����C���p�N�g�̂���Ƃ�ł��Ȃ����O�A����ɁA��X�͊���������̂��������B�ʔ�������Ȃ����A�Ƃ����킯�ŁA������u�d���̕����v�����������̃l�[���Ƃ��Ē��Ղ����̂ł���B �@���������āA�����V��`�������邱�̉����R�́A��X�u�d������������v�̃m�~�i���X�e�B�b�N�ȏꏊ�\�\�Ƃ��������A�����ƌ����Ɍ����A�C���^�[�l�b�g��ɂ̂�������A�B��̃��A���T�C�g�Ȃ̂ł���B�����}�j�A���N�̂����ɁA�`���̂��̏ꏊ�����A�����}�j�A�炪��Ȗ�Ȕ��ďW�����@�[�`�����ȏꏊ���Ƃ����킯�ł���B |

�����R �����R�o�R ���@�@Link�@ |

| �P�H��̑��ɂȂɂ�����̂� |

�P�H����q �������H�[ �_��S�������c��1042-21 Tel�@079-232-7762  �P�R�l�`  �����@�V�� ��e�@����100�{ �P�H�s�蕿1-121 Tel�@079-285-3111 |

�@�n���̐l�Ɏ���ꂻ�������A�c�O�Ȃ���A�P�H�͌Â��鉺���Ȃ̂ɁA�낭�Ȃ��̂��Ȃ��B��O�܂ł́A����݂����ȏ鉺���̕��͋C������������ǁA��ЂŊۏĂ��ɂȂ��āA���ꂩ��͖��C�Ȃ����ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B����͒n���̂��߂ɂ��߂��ނׂ����Ƃł��낤�B �@���������Ďs���ɂ́A�`�����c�����h�◿�����A����͂Ƃ����������߂̘a�َq���Ȃ��B���y�Y�ɂ��Ă��炤�ɂ��A�悢���̂��Ȃ��B �@�������A���|�E�H�|�̕��ʂœ`�����ێ����Ă�����Ă���l������B�������L���Ă����ׂ����낤�B �@�ЂƂ́A�S��̍H�|�A�����Δ��B�����52��Ƃ��������Ƃ́A���Ƃ��ƍb�h�t�A��B�O������P�H�Ɉڂ�A�P�H�ˎ�Ɏd���čb�h�𐧍삵�Ă����E�l�̉ƁB�����ɂȂ��ĕ���̗p���Ȃ��Ȃ�ƁA�痘�x���炽�̂܂�Ē����p�̉Δ���������Ƃ����`���ɂ��A�Δ�����ɓ]�����B���l�݂̂Ȃ炸��ʉƒ�p�Ƃ��Ă������Δ��͈��p���ꂽ�B �@���̂����A���̉Δ����Ηz�ɂȂ�A����ǂ͉Δ���g�����������h�A�`���C�����l�Ă����B���̐����F���]�����Ƃ����B����́A�����Ձi�݂傤�����j�Ƃ����y�������Ă���B���ɌÓS���g�����Ñ�Ԋ��Γ�e�̏e�g�ł��������݊b�Ȃǂ�����B�y�Y���ɂ͂�⍂�������A�Δ��̕���Ȃǂ͂������߁B �@���ꂩ��A�y�Y���ɂĂ���Ȃ̂��A�P�H����q�A����q�H�̊ߋ�ł���B�������N�A�P�H�鉺�ɏZ�ޖL�������������Ő���Z�@���w��ō��n�߂��̂��n�n�Ƃ����B�����̌�́A���̖����œ��b�肾���������F�g�Ǝ���̏�����g������q�H���p�����āA�����Ɏ���B �@�P�H����q�̖ʂɂ́A����ہE�ٌc�E�������E�Ђ���Ƃ��E�����Y�A�ՁE�ρE�K�E���E���Ȃǂ�����A���邢�͉͓��E�V��E�ʎ�Ȃǂ̂��ʂ������B�Ƃ��ɁA��U��̒���q�̌ՁA�{�e����Ȃǂ��������߂ł���B �@�܂����y�ߋ�ɂ́A�P�H�Ɗy������B�P�H�Ɗy�́A�������ߍ��ɍ��悤�ɂȂ����炵�����A�Ő����ɂ͎R�z�n����тōL�����D����Ă����B�����ɂȂ�ƁA�q�ǂ������͓Ɗy���Ă��炢�A�V���̂ł���B���܂́u����Ɗy�v�ŁA�ԂƗɓh�����傫�ȁu�S�Ɗy�v��ɓ���A���|�~�̏��蕨��Y���Đ����̏�����Ƃ���B �@�Ɗy�̎�ނ́A�����Ɗy�i���N�Ɗy�j�A�S�֕t���̂Ԃ��Ɗy�A�����Ɗy�A�����Ɗy�A�S�Ɗy�A�������Ɗy�Ȃǖ�\��ނقǂ���B���łɕP�H�Ɗy�͐���҂���l�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̈Ӗ��ŁA������M�d�i�ł���B �@���̂ق��A���ؒ���̈��炵���P�R�l�`�A���Ȃ߂��琻�i���P��H������B �@�ȏ�̍H�|�i�́A���ꂼ��̍H�[�܂ŖK�˂Ȃ��Ă��A���ʂ̗����p�H�|���œW���̔����Ă���B�܂����p�H�|�قŖ��l���������������̂ŁA�����������A���ۂɌ��邱�Ƃ��ł���B �@���ʂ̗����p�H�|�ق́A���ʎR���[�v�E�F�C�̏���̏�����ɂ���B���ʎR�֍s�������łɔ`���Ă݂�Ƃ悢�B �@�Ȃ��A�P�H�̎Ƃ͏��ł��Ă����قƂ�ǎc���Ă��Ȃ����A�n���ł͓�e������B�P�H�̎��͎R�c�т��E���ł��邪�A�����������B�����}�j�A�Ȃ�A��e�́u�����@�V���v�̖��ɖڂ����܂�͂��ł���B �@�Ƃ��낪�A�c�O�Ȃ��炱�̎V���́A�����̗{�q�ł͂Ȃ��A��O�A�C�O�ɏ_�����L�߂���ΎV���̖��������Ƃ̂��Ƃł���B�Ԉ���č��������ĕ��������Ȃ��悤�ɁB���������������Ƃ����}�j�A�b�N�Ȓ��d�̎d��������悤�����B �@��������̖��������������i������B�����܂ł�����A2003�N��NHK��̓h���}�ɕ֏悵�Ĕ������ꂽ�u�d���̕����v�֘A���i�������āA�}�j�A�b�N�Ȋ����ɉ�����L�^�����Ƃ������B |

�����Δ��̕���@�@Link�@ �L����Ж����{�� �P�H�s�ɓ`����m��112�@Tel�@079-222-5751  �P�H�Ɗy ���O Tel 079-266-0032  ���ʂ̗��@���p�H�|�� �P�H�s����1223�@�@Link�@ Tel�@079-267-0301 |

�ق됌������ |

������������ |

�����̖� |

��������ׂ� |

�H�ׂ������� �����P�[�L |

�����̂������� |

�ܗ֏����z�� |

�����̏��I |

���̂₫�n |

�����̗E�C�i�L�@�j���� |

�d���̕����|���� |

�����}�b�` |

���Ԃ�Ƃ莆 ���� |

���y��ƁH�̖{ |

�����̗w��CD |

�d���̕����R�[�X�^�[ |

�@PageTop�@ �@�T�C�g�іڎ��@ �@Back�@ �@Next�@