|

宮本武蔵 資料篇 関連史料・文献テクストと解題・評注 |

|

Q&A 史実にあらず 出生地論争 美作説に根拠なし 播磨説 1 米田村 播磨説 2 宮本村

| [資 料] | 筑 前 新 免 氏 系 譜 | Go back to: 資料篇目次 |

新免関係地図  新免家累代塔 清岩寺 福岡県朝倉市三奈木  新免氏下座郡領村付近 筑前国絵図 17世紀後期

*【筑前新免氏系図】 ○宇野下野守則高┬山崎茂右衛門 │ ├新免弾正左衛門┐ │ 則種│ │ │ ├常屋五郎左衛門│ │ │ └某 熊見 │ ┌───────────────┘ ├宇兵衛 東蓮寺、後致仕 肥後へ │ └七兵衛種信┬弾之丞貫清 │ └市郎右衛門貫種┐ ┌────────────┘ └市郎右衛門種正─七兵衛種長┐ ┌─────────────┘ └市郎右衛門種久─弾之丞 |

宮本武蔵のフォーマルな名のりは新免氏であり、「新免武蔵守藤原玄信」と称した。それゆえ、武蔵研究において、この新免氏に関する基本的認識は不可欠である。しかし資料の不足もあって、新免氏の研究はなかなか行き届かない。 武蔵と同時代の新免氏当主は、新免伊賀守宗貫であった。新免氏は戦国末期の百年以上にわたり、作州吉野郡の竹山城を根城とした。宗貫は最後の竹山城主である。関ヶ原役の後、竹山城を退転して、九州は筑前に入部した黒田家の家臣となった。知行は同国下座郡に二千石という。その後、黒田家を致仕するなど、有為転変あって子孫の家は四散した。しかし、そのうち三奈木黒田家の家臣となった子孫があって、新免氏の一部が筑前に存続した。その子孫が記した新免氏系譜が残っている。 この筑前末孫が作成した新免氏系譜は、新免宗貫から数えて七代目の新免弾之丞までを記して、それが明和六年(1769)の記事を含むから、少なくともこれを遡るものではない。 三奈木黒田家の墓所が、同地の清岩禅寺にある(福岡県朝倉市三奈木)。そこに新免家累代塔と刻字した新免氏の墓がある。新免氏の故郷・美作では見られない立派な墓碑であり、これが明和七年の建碑である。おそらく、この時期、新免家累代の墓碑を建てるとともに、家譜を作成したものであろう。 いわば、新免氏の故郷・作州吉野郡から遥かに遠い九州の地で、しかも新免宗貫の親の世代からすれば、ゆうに二世紀は隔てた遠い時点での記録である。彼らは先祖の事蹟をいかに記したか、興味深いところである。 とはいえ、時間的にも地域的にも遠く離れた子孫の伝承である。この筑前新免氏系譜の祖先記事では、事蹟はほとんど原型を留めないないまでに変形されている。自身の祖先に関する伝承が、かようなまでに変形されるのか、と驚かざるを得ないところである。だが、ここでの関心は、故郷から断絶したデラシネたちがいかに祖先伝承を喪失してしまうか、あるいはその変形の度合いを、美作・播磨の地方史に照合して、それを検証しておくことである。 さらには、こうした祖先伝承の喪失事例を確認することのみならず、もう一つは筑前新免氏系譜の史料評価である。つまり、史料としてどうなのか、この評価を確定しておくことである。 この新免氏系譜を厳密に読解し、記事のどこがどう間違っているのか、それを明確にするという作業がこれまでなされなかった。ゆえに人を惑わす立論も、いわば野放しになっていたのである。この史料に記された記事、就中、「宮本無二之丞」なる者を記す記事について、意見を聴きたいとの問合せが絶えないのも、そのためである。したがって、武蔵研究において、しばしばこの筑前新免氏系譜が、いまだに援用されるという現状では、この史料の信憑性の有無をきちんと画定しておく必要がある。 我々の従来の所見では、筑前新免氏系譜における起源部分の記事、つまり美作もしくは播磨時代の記事は、それに依拠するか否か以前の論外史料である。それと同時期の「宮本無二之丞」に関する記事は信憑するに足りないものである。それゆえこの筑前新免氏系譜という史料に関しては、我々の武蔵研究では論外史料として埒外に措いてきたわけである。つまり、多少なりとも美作・播磨の両地方の歴史を知る者にとっては、九州へ立退かざるを得なかった新免宗貫の子孫たちの、文字通りの故郷喪失ぶりを示す以外のものではない、それがこの史料である。 ところが、上記の通り、これに依拠して論ずる武蔵評伝がいまだに生産されるとあっては、事態を座視するわけにはいかない。ということで、改めてこの筑前新免氏系譜を史料として読解し評定するという作業を試みたのである。 すでに我々の『東作誌』等の読解分析によって、作州側史料の位置が確定されているが、ここで、その関連文書として、筑前新免氏系譜を扱うことになった。本サイト[資料篇]の通例どおり、新免氏系譜中の関係箇所原文とその現代語訳、および評註を付して参考資料としておく。 |

|

【原 文】 則高 宇野下野守 本姓赤松(1) 播州ニ生ス(2)。村上天皇ノ御子具平親王ノ苗裔赤松次郎則村[入道而号圓心]ノ末孫也(3)。具平親王九代ノ孫頼範ノ四男将則宇野ヲ氏トス。是ヨリ赤松ノ一族、宇野氏ヲ称スル者多シ。故ニ則高モ宇野ヲ用ユ(4)。赤松家世々播州ヲ領ス。則村父子、足利尊氏公ニ属シテ数々功労有リ。依之本領播州ノ外ニ摂津・備前・因幡・美作四州ヲ加へ賜ヒ、都テ五ケ国ヲ領シテ子孫繁栄セリ(5)。然ルニ応永年中義持公ノ御代ニ至リテ、則村ノ男、則祐ノ嫡孫左京太夫満祐ト、則祐ノ兄、貞範ノ孫越後守持貞ト領地ヲ争ヒ、一族二ツニ分レ合戦ニ及ヒシヨリ、以来家勢漸々ト衰フ(6)。就中天文年中、義輝公ノ御代ニ、赤松ノ家臣浦上某叛逆ヲ企テ主従ノ合戦起リ、一族死亡シ或ハ領地ヲ離ルル者多シ(7)。尚此時マテモ播・作・備ノ三州ニ郡郷ヲ領シテ家名ヲ継来リシニ、天正年中織田信長公ニ敵対シテ、則高ヲ始トシテ、赤松ノ一族悉ク亡フ(8)。 |

【現代語訳】 則高 宇野下野守 本姓赤松 播州に生まれる。村上天皇の御子具平親王の苗裔、赤松次郎則村[入道して円心と号す]の末孫である。具平親王九代の子孫、頼範の四男将則、宇野を氏とした。このため、赤松の一族に宇野氏を称する者が多い。故に、則高も宇野(という姓)を用いた。赤松家は代々播州を領した。則村父子は、足利尊氏公に属して数々の功労があった。このため、本領播州のほかに、摂津・備前・因幡・美作四州を加えて与えられ、合計五ケ国を領して(則村の)子孫は繁栄した。しかるに、応永年間、(足利)義持公の御代に至って、則村の息男・則祐の嫡孫、左京太夫満祐と、則祐の兄・貞範の孫越後守持貞とが領地を争い、一族が二つに分れて合戦に及んだため、それ以来家勢はしだいに衰えた。なかんづく、天文年間、(足利)義輝公の御代に、赤松の家臣・浦上某が叛逆を企て、主従の合戦が起り、一族が死亡し、あるいは領地を離れる者が多かった。この時までも依然として(赤松氏は)、播磨・美作・備前の三国に郡郷を領して、家名を継いで来たのだが、天正年間、織田信長公に敵対して、則高を始めとして、赤松の一族ことごとく滅亡した。 |

|

【評 注】 (1)則高 宇野下野守 本姓赤松 これは、新免氏系譜であるかぎり、順序からすると新免宗貫の「父」のことであろう。しかし、まず最初から、訳が分からない記事である。この「則高」とはだれのことなのか。「宇野下野守」とはだれなのか。 『東作誌』が採取した美作地方史の知見では、新免宗貫の「父」は、新免左衛門尉宗貞という者である。新免宗貞は、幼名宇野新次郎、それから新免弥十兵衛、弥太夫、あるいは弾正太夫を名のり、のち左衛門尉を称する。「則高」も「宇野下野守」も彼の名ではない。しかも当時「下野守」を名のったのは赤松政秀であり、「宇野下野守」ともいうが、これは播州の龍野城主であって、まったく筋が違ってくる。 しかし宇野則高という人物は、たしかにいて、これは宇野氏の当主で祐秀ともいい、播州宍粟郡の長水山城を本拠地とした。赤松氏は守護であり、宇野氏は播磨守護代をつとめた家である。ただし宇野則高は越前守。下野守ではない。 しかもこの宇野則高、生歿年は不明だが、十五世紀後半の応仁の乱の頃の人である。文明元年(1469)細川勝元が赤松氏宗家の政則に要請したのは、大内政弘に攻められた摂津池田城を援護するため、大内方の拠った兵庫嶋を攻撃することであった。『応仁別記』には、このとき、赤松政則が兵庫に出陣させた武将の一人に、宇野越前守則高の名がすでにある。宇野則高記事の下限は、永正元年(1504)三月の『鹿苑日録』記事であり、そこには、鹿苑院が宇野則高・則清父子とその重臣下村氏に杉原代二百疋を贈ったとある。したがって、宇野則高を新免宗貫の父とするには、あまりにも時代が離れているのである。 新免宗貫は、播州宍粟郡長水山城主・宇野政頼の三男で、作州吉野郡の竹山城主・新免宗貞の養子になった人である。とすれば、これが宇野政頼のことかと思えば、宇野政頼は「下総守」で「下野守」ではない。それに第一、これは作州の新免氏系譜だから、播州宍粟郡の宇野氏のことではない。とすれば、則高、宇野下野守というのは、まるでよくわからぬ話である。ようするに、宗貫の実父・宇野政頼を、それより三代前の則高と間違えたものである。情報が胡乱になってしまっているのである。 はじめから結論めいた話になるが、筑前新免氏系譜は、その元祖「則高」がすでに間違っているのである。 Go Back (2)播州ニ生ス これも訳が分からない。上記の新免宗貞は、作州吉野郡竹山城主・新免伊賀守貞重の子である。播州生れではない。しかるに、筑前新免氏系譜にある「宇野下野守則高」とは、宗貫の実家の父・宇野政頼のことを言いたいのだとすれば、播州生れでよい。 しかし、この系譜を見るに、どうやら筑前末孫には作州と播州の区別がついていない。たしかに現代でも西洋の人間で、中国と日本の区別がつかない人は多い。情報知識が足りないと、混同というものが起こりやすい。そういうことのようである。 それどころではない。そもそも、新免氏系譜なのに、宗貫の実家・宇野氏の「則高」なる者を元祖としてしまい、肝心の新免氏を認識していない。宗貫の実家・宇野氏のことしか視野にないようである。 Go Back (3)赤松則村ノ末孫也 赤松といえば、赤松円心則村。赤松氏なら円心末孫。そういう世間の常識がこれを語らせている。もちろん、新免氏が赤松円心の末孫であるというのは、まったくの間違いである。そもそも冒頭に本姓赤松だいうわけだが、ことが新免氏なら、まずそこが間違っている。新免氏は、藤原北家・徳大寺実孝を元祖とするから、姓は「藤原」である。 たとえば宮本武蔵のフォーマルな名のりは新免氏であり、「藤原玄信」と称した。少なくとも、武蔵の世代までは、新免氏の由来について認識はある。ところが、武蔵没後から百数十年も経って、しかも遠い九州末孫とあっては、こんな話に変形してしまったのである。 ふしぎなことに筑前新免氏系譜は、新免氏元祖・徳大寺実孝のことを忘れている。肝心の新免氏の《symbolic identity》を忘却し、しかもまた、その忘却したことすら忘却しているのである。ここではまさしく忘却は二重、二乗の忘却である。 Go Back (4)宇野氏ヲ称スル者多シ。故ニ則高モ… この部分は、宇野氏の説明である。なかなか新免氏の話にはならないのが、困ったものである。 新免氏系譜は本姓赤松、宇野氏を信じ込んでいるから、ルーツを宇野氏に求めるわけで、それに我々も付き合わなければならないらしい。 赤松系図には各種あって、しかも近世の作成物であり、どれかを決定版とするわけにもいかないが、ふつう将則を頼則(頼範)の子とするから、これだと父子である。また別本に、宇野氏は季則の子の、将則に発するとするものがある。これだと頼則と将則は兄弟なのである。ともあれこのあたりは間違ってはいない。 ところで、それより問題は、「将則が宇野を氏としたので、赤松の一族に宇野氏を称する者が多い」とする記述である。将則が頼則の兄弟であろうと、子であろうと、この段階では、宇野氏は出ても、赤松氏はまだ出現していないのである。赤松氏は、頼則の子の則景の子孫から出てくる。赤松則村(円心)が出る系統である。宇野氏との分岐は、赤松氏以前のことである。 したがって、「赤松の一族に宇野氏を称する者が多い」とする記述は、まるで宇野氏が赤松氏から出たかのごとくであるが、これでは事実とは相違する。宇野氏は赤松氏より古い氏族で、宇野氏の末端から赤松氏が出てくるのである。このあたりは、この武蔵サイト中の[サイト篇]赤松村を参照されたい。 いづれにしても、宇野氏を赤松氏の分枝とするのは、字義通りの本末転倒なのである。この記事にある則高が、宍粟郡長水山城に拠った宇野則高だとすれば、彼より七代は遡る将則から宇野である。「赤松の一族に宇野氏を称する者が多いので、則高も宇野という姓を用いた」などいうのは、これも誤りなのである。先祖代々こちらは、もともと宇野氏なのである。 しかし、新免宗貫の実父は、則高の曾孫であって、則高を新免宗貫の実父とするわけにはいかないことは、上述の通りである。 Go Back |

*【新免氏・宇野氏略系図】

○徳大寺実孝─新免則重─長重┐ ┌──────────┘ │竹山城 └貞重┬宗貞─宗貫─長春→ ├貞弘 ↑ └家貞 │ │ 宇野則高─則清┐ │ ┌──────┘ │ │長水山城 │ └村頼─政頼┬満景 │ ├祐清 │ ├宗貫─┘ ├宗祐 └祐光  作州吉野郡と播州宍粟郡

*【赤松氏略系図】

○師房─顕房─雅兼─定房─┐ ┌───────────┘ └定忠─師季─季房─季則┐ ┌───────────┘ └頼則┬為助 │ ├頼景─頼重─範重→ │ ├則景───────┐ │ │ └将則┬為頼 │ │ 宇野 小寺 │ ├景俊 江見 │ └範重 佐用 │ ┌────────────┘ ├家範┬久範┬茂則┬則村─┐ │赤松│ │ │ 円心 │ │ └長範└光則│ │ │ └円光 │ ├景盛 上月 │ │ │ 敦光 │ ├景能 間島 大田 別所 │ │ 中山 │ └有景 櫛田 │ ┌────────────┘ │ ┌[満祐] │ │ ├範資┬光範┴満弘─教弘→ │ │ │ ├師頼─頼康─範親→ │ │ │ └師範─範康─満範→ │ ├貞範┬顕則┌満則┬貞村→ │ │ │ │ │ └頼則┤ └貞祐→ │ │ │ └持貞─家貞 │ ┌義房 │ │ ├則祐┼義則┬満祐─教康 │ │ │ │ │ ├祐尚─則尚 │ │ │ └氏範│ ├義雅─性存 │ │ │ │ ├祐之 政則→ │ │ │ ├則繁─繁広→ │ │ ↑ │ └則之┌満直 │ │ ├満範─満政┴祐則 │ ├義祐─持家→有馬へ │ └持範─持祐

(注記)系図に諸伝あり個々異同あり

|

|

(5)赤松家世々播州ヲ領ス 赤松家は代々播州を領したという。これは播磨国守護職であったという意味である。赤松円心(則村)とその子は、南北朝時代に抬頭し、足利幕府創設に功労があった。つまり、元弘・建武の内乱のとき、円心は護良親王の令旨を受けて、播州赤穂郡苔縄城で蜂起、後醍醐天皇方として戦功があった。ところが、恩賞がわずかに佐用荘のみであったため不満、足利尊氏の挙兵に与したという。尊氏与党となって後は新田義貞の追討軍を播州で阻止し、やがて南朝方の楠木正成を湊川に粉砕した。室町幕府が成立するや、円心は播磨守護職、長子範資は摂津守護職となり、赤松氏は有力守護大名にのしあがった。 赤松円心は三男則祐を嫡子とし、以後、この則祐の系統が本宗家となる。則祐の嫡子義則は播磨・備前の守護を継ぎ、侍所頭人に就任、京極・一色・山名らと並ぶ四職の一となった。明徳二年の山名氏清の乱後は美作守護職も手中にし、播磨から美作に勢力を拡大した。義則の時代、赤松氏支配の最大領域を実現した。以来、播磨・備前・美作の、いわゆる「播備作」の三国が赤松氏本来の所領とされるようになる。 ところでこの新免氏系譜では、赤松氏は本領播州のほかに、摂津・備前・因幡・美作を加えて与えられ、この合計五国を領した、とあるが、これは間違いである。のちに赤松本来の領域とされるのは、播磨・備前・美作の、いわゆる播備作三国なのである。 Go Back |

赤松氏守護領国 |

|

(6)然ルニ応永年中義持公ノ御代ニ至リテ 赤松円心の嫡流は三男則祐の系統である。則祐の子・義則が没すると、範資の系統からとった義子・満祐が継いだ。満祐は当然、義則の遺領である播備作の三国を相続できると思っていた。ところが、将軍足利義持は、播磨国を没収して御料地とし、傍系の赤松持貞をその代官にして、実質的に播磨を持貞に与えようとした。 播磨は赤松氏の本国である。これを赤松嫡流から剥奪するというのだから、これに憤激した満祐は京から引き上げる。そこで幕府は満祐追討軍を組織する。いまにも戦争という情勢は、しかしどんでん返し、赤松持貞は「女事」のスキャンダルで失脚自害、満祐は京に復帰した。 しかし赤松所領問題は潜在しただけだった。赤松宗家の勢力を殺ごうとする動きは熄まなかった。足利義教が将軍のとき、赤松嫡流の所領を剥奪し、これも傍系の赤松貞村に与えるという噂が流れた。かねがね義教の専制に脅威を感じていた満祐は、機先を制した。将軍義教を自邸に招き、宴の最中に殺害した。嘉吉元年(1441)の、いわゆる「嘉吉の乱」である。 満祐は将軍を殺したが、そのまま播磨に退き、揖保川流域の城山城(木山城)に拠って、同族の赤松庶流や細川・山名ら追討軍と戦うが敗北、自害して果てた。ここで赤松宗家は滅び、さしも強大な赤松氏も勢力が衰退してしまった。 新免氏系譜の話では、「則村の息男・則祐の嫡孫、左京太夫満祐と、則祐の兄・貞範の孫越後守持貞とが領地を争い、一族が二つに分れて合戦に及んだため、それ以来家勢はしだいに衰えた」というが、満祐と持貞の一件では実際には合戦には至っていない。それよりも、新免氏系譜のこの話には、将軍弑逆というこの肝心な嘉吉の乱が出てこない。話が不正確である。 しかも嘉吉の乱の後、赤松氏がそれで滅亡したかというと、そうではない。赤松氏庶流諸家は健在であった。衰亡したのは赤松宗家のみ、しかし、それも、後に遺臣らが満祐の弟義雅の孫政則を盛り立て、赤松氏再興を許されて、結局本領の播備作の三国を回復することに成功した。以後、この赤松政則の系統が嫡流となって、応仁の乱からはじまる戦国時代を生き延びていくのである。ところが、赤松氏の歴史におけるハイライトの一つ、この赤松再興譚が、新免氏系譜には抜けているのである。 このように話が不正確なのは、この九州新免氏末孫に先祖代々の固有伝説があったのではなく、赤松氏に関する当時の巷間通俗伝説以上の情報を、彼らがもっていなかったことを示すであろう。 Go Back |

赤松氏関係地図 |

|

(7)赤松ノ家臣浦上某叛逆ヲ企テ、主従ノ合戦起リ これは戦国時代の下克上を記述するものであろう。赤松宗家は、置塩城(姫路市夢前町)に拠った赤松政則の系統である。赤松家臣団の有力者には、宇野・佐用・小寺・別所などがあるが、やがて守護代浦上氏が実権を握っていく。 浦上氏は備前三ツ石城に拠ったが、もともと揖保川と林田川が合流するあたりの浦上荘を本地とするものである。揖東郡宮本村の対岸である。浦上氏は室津などを拠点として商業金融で大いに栄えた。その結果主家赤松氏と対立するほど勢力が増大したのである。 浦上則宗の孫・村宗の代には、主君赤松義村を室津の見性寺で殺害する。その後赤松政村(晴政)が、父・義村を殺した村宗を殺害するなど、赤松氏と浦上氏の間には抗争が続いた。その間、東播磨では三木の別所氏が、中播磨では姫路の小寺氏が抬頭してきて、赤松党同士で合戦を繰り返すのである。 この筑前新免氏系譜には、「赤松の家臣・浦上某が叛逆を企て、主従の合戦が起り、一族が死亡し、あるいは領地を離れる者が多かった」とあるが、下克上の時代である、実際には、浦上氏だけではなく、上述の宇野氏、さらに新興の別所・小寺等、赤松党の諸家が勢力を伸ばすに対して、赤松宗家は実質的に没落していった、ということである。 新免宗貫の実父・宇野政頼は、なかなか興味深い人物なのだが、これも広瀬衆と呼ばれる手勢を率いて赤松宗家と対立した。天文から弘治にかけて政頼は尼子氏に与し、置塩城の赤松晴政・政祐父子と何度も合戦に及んだ。新免氏のいた美作国吉野郡は、尼子・宇野の勢力下にあり、弘治二年(1556)赤松晴政がこれに軍勢を派遣すると、宇野氏は赤松軍の拠点を攻撃した。 ようするに、新免宗貫の実父は、戦国の下克上の例に漏れず、赤松宗家に叛逆する勢力であった。したがって、筑前新免氏系譜は、こんな播州・作州の実態を知らず、あたかも「則高」が赤松氏を代表するがごとき記述をしているのである。 Go Back |

播磨・備前・美作の戦国時代  赤松宗家の居城・置塩城址 姫路市夢前町町村 |

|

(8)天正年中、織田信長公ニ敵対シテ この部分につき、『三奈木村史資料』には、「尚此時マテモ播州・備ノ三州二郡郷ヲ領シテ」とあるが、これは明らかに校訂の誤りである。「播州・備ノ三州」は「播作備ノ三州」、つまり播磨・美作・備前の三州(三国)ということである。また、「三州二郡郷」では、三つの国・二つの郡郷となって、まさに意味不通である。ここは、播・作・備の三州に郡郷を領して、と読まねばならない。 播州置塩城にあった赤松宗家は、戦国時代を通じて衰退した。筑前新免氏系譜は、播・作・備の三州に郡郷を領していたという。これは正しい記述ではない。実際は、山名氏や尼子氏など、日本海側の有力勢力によって、播州や作州は蹂躙されていたし、もとより赤松党の諸家や各地の国人小領主らが、退転と復帰を反復していたのである。備前では、宇喜多氏が抬頭して、主家浦上氏を滅ぼした。そうなると、もはや下克上は、赤松の陪臣(家臣のそのまた家臣)から生じるという状態なのである。 宇野氏の場合、置塩城の赤松宗家と敵対していた。しかも永禄の終り頃になると、西から毛利勢が、東から織田勢が進出してくる。宇野政頼は使者を京都に派遣して信長との同盟を模索した。しかし毛利氏の僧安国寺恵瓊が宇野氏を見放すよう信長に工作し、信長はこれに同意し「放状」を恵瓊に与えた。恵瓊は帰途、備前岡山城に立寄って宇喜多直家に会い、翌天正二年(1574)春に播磨長水山城の宇野政頼を攻撃する手はずを整えた。――毛利方にこんな記録があるところからみれば、宇野氏は織田でも毛利でもない独立の可能性を探っていたらしい。しかし宇喜多直家は同年三月から浦上宗景との決戦に突入、結局、宇喜多直家による宇野攻めは不発に終った。この年、宇野政頼は長男・満景を暗殺させたという。この長子粛清事件は、信長との同盟工作と関係があるとみられる。 ところで、筑前新免氏系譜の述べるところでは、「天正年間、織田信長公に敵対して、則高を始めとして、赤松の一族ことごとく滅亡した」という話である。これは、天正五年(1577)以後、同八年までの、信長が派遣した秀吉軍による播磨制圧のことであろう。天正五年、秀吉が播磨攻略を開始すると、宇野政頼はいったん信長方についた。ところが、翌六年七月に毛利・宇喜多勢が上月城(現・兵庫県佐用町上月)を陥落させると、播磨諸城はそれに呼応し。毛利側へ寝返った。宇野氏もその一つである。 天正八年、秀吉が播磨制圧を完了したとき、上月城・長水山城、三木城・御着城といった播磨の諸城はことごとく陥落して、赤松党諸家は滅亡した。ただし、置塩城にあった赤松宗家の赤松則房は、いち早く天正五年(1577)開城して、以後秀吉に従軍した。置塩城は破却されたが、賤ヶ岳・小牧長久手、さらには四国征討に参戦、天正十三年(1585)阿波板野郡に一万石余を与えられ、かろうじて当面は大名として延命した。また、龍野城の赤松広秀は天正六年、秀吉に投降して毛利攻めに従軍、のちに但馬に竹田城を与えられて大名に返り咲くから、この天正期の段階では、赤松氏は完全に滅亡したのではない。 筑前新免氏系譜は、まるで則高が赤松党とその運命を代表するがごとく記すが、それがそもそも誤りである。当時、赤松宗家が織田方に与し、赤松党じたいが割れて相互に敵対していたのを知らないのである。「則高を始めとして、赤松の一族ことごとく滅亡した」というが、これは既述のごとく、宇野則高は天正期の人ではないから誤りである。ここに出てくる「則高」は、強いて対応させるとすれば、宍粟郡長水山城に拠った宇野政頼とすべきところである。宇野政頼は新免宗貫の実父であった。 となると、筑前新免氏系譜の起源部分は、新免宗貫の実家・宇野氏を元祖としてしまっていることになる。これでは「新免氏」系譜とは言いがたい。 これと同様のことが見られるのは――武蔵研究を知る読者なら、すぐに気がつかれるように――小倉宮本家の系譜である。宮本伊織は武蔵の養子になって、それで宮本家が創設されるのだが、宮本伊織の末孫が十九世紀中期に作成した系図では、伊織の実家である田原氏の系譜を、その起源部分に取り込んでしまっている。武蔵は新免無二の家を嗣いだのだから、本来は、新免氏の系譜が起源部分になければならないのだが、それを消去して赤松系の田原氏を起源に据えているのである。 そうしてみると、九州の新免氏末孫がとる「傾向」というものが知れる。すなわち、それは第一に、新免氏の痕跡を抹消し忘却すること、また第二に、新免宗貫や宮本武蔵・伊織のように義子のケースなら、その実家へ送り返すこと。そして第三に、かならず起源を赤松氏とすること、とくに赤松円心という有名な人物の末孫とすることである。 このように、本国から遠い九州では、チェックのしようがないから、そんな自称赤松氏がまかり通ってしまった。播磨出身と言えば、ややこしいことを言わずに、赤松円心末孫としておくのである。「新免」などという聞いたこともない氏族よりも、少なくとも聞こえがよかったのである。 Go Back |

宇野氏の居城・長水山城址 兵庫県宍粟市山崎町宇野  秀吉侵攻当時の播磨諸城  新免氏の居城・竹山城址 岡山県美作市 |

|

【原 文】 則種 新免弾正左衛門 後改伊賀(1) 右同所ニ生ス(2)。永禄ノ比、作州吉野郡小原ノ城ニ新免某在城セシカ、故有テ子孫断絶ス。信長公ヨリ則種へ愛憐ノ命有テ、新免某ノ旧領ヲ相続セサセ賜ヒ、小原ニ入城ス。此故ニ、宇野氏ヲ改テ新免ヲ称ス(3)。 天正年中赤松家、信長公へ敵対ノ時、則種ハ連年同公及ヒ秀吉公卜親ミ深キ故ニ、強テ味方ニススメ玉ヒ、殊ニ秀吉公ヨリ人質ヲモ被出ケル故ニ、一族ヲ離レテ信長公ニ帰服ス。依之赤松家滅亡ノ難ヲ免レテ、慶長ノ初マテ小原ニ在城セリ(4) [秀吉公ヨリノ人質ハ、則種家臣宮本無二之丞鎗術ノ第子本傅外記卜云者ヲ遣シテ受取之、其比一族都テ信長公へ敵対ノ時節ナレハ、秀吉公ト交通ノ露顕ヲ惶レ、外記ヲ沙門ニ仕立テ、同公ノ許ニ遣シ、人質ヲ受取シ也。其節秀吉公ヨリ則種ニ賜フ御書、外記、竹ノ杖ニ仕込ミテ持帰ル。今家ニ伝フ](5)。 其比播州ニ草苅リ蜂起シテ、赤田ヵ城ニ籠ル。則種一手ノ勢ヲ以テ速ニ攻落シ、其趣、家臣宮本無二之丞ヲ使者トシテ秀吉公へ注進セリ。依之信長公ヨリ為加恩、播州吉野郡・佐用郡・八頭郡ヲ賜フ[御朱印ハ、則種ノ嫡男宇兵衛ノ子孫持伝ヘテ肥後ニ有リ]。秀吉公ヨリモ感状及ヒ八幡大菩薩ノ旗ヲ下シ賜フ[感状・旗両品共ニ、則種ノ次男七兵衛種信ノ子孫伝来ス(6)。 則種ノ家臣宮本無二之丞ハ、十文字ノ鎗術ヲ胆練セリ。於赤田ヵ城、無二之丞一人ニテ敵七人ニ出合ヒ、十文字ノ鎗ヲ以勝利ヲ得タリ。依之則種ヨリ新免ノ氏ヲ許スト云伝フ。無二之丞男・新免伊織ハ、細川越中守忠興公ニ仕フ。其子武蔵ハ、劔術ニ名ヲ得タリ。是ヨリ武蔵流ノ劔術、世ニ伝来セリ](7)。 慶長五庚子年、石田治部少輔三成ニ組シテ濃州ニ出陣シ、九月十五日於関ケ原ニ手勢ヲ励シ力戦ス。然レトモ関東ノ御武威ニ敵シ難ク、西方惣敗軍トナル。其砌、長政公ヨリ戸川肥州公ヲ以テ可被召抱トノ蒙懇命[戸川氏者則種嫡男宇兵衛某妻ノ父ナリ]。依之筑前御入国以後二男[宇兵衛・七兵衛]、家弟[常屋五郎左衛門]ト倶ニ、御当国ニ来ル(8)。母利但馬某ノ取次ヲ以テ、則種へ於下座郡ニ采地二千石[御判物ハ、慶長六年三月二十一日ニ下シタマフ]、嫡男宇兵衛ニ三百石、第【弟】五郎左衛門ニ五百石下シ玉フ。[正俊私ニ曰、慶長十二年ノ下座郡村高帳ヲ見ルニ、伊賀知行百三十三石四斗一合一勺、鎌崎村。二百九十二石六斗八升四合四勺、四郎丸村。百八十八石六斗九合、中村。四百七十五石五斗五升六合、八重津村。八十一石三升七合、城力村。百二十三石二升五合、坂井村。三百六十六石一斗九升八合、金丸村。三百六十九石七升四合、徳淵村。二百七十一石七斗二升、田嶋村。都テ九村ノ石高二千三百二石四合余ナリ。長政公ヨリ則種へ下シ玉フ御判物ノ高ニハ、三百二石余多シ。按スルニ、則種ノ知行ト嫡男宇兵衛知行三百石ヲ、村高帳ニハ一ツニ結ヒテ書調ヘシナルヘシ。又曰、長政公御入国以後、御国内ノ石高ヲ増シ玉シ時、則種ノ知行モ石別ノ御仕上ケニテ三百石余ノ増シト成シニヤ、詳カナラス](9)。 其後、長政公名嶋ノ御城ヲ御当城ノ地ニ移シ玉ヒ、諸士へ亭宅ノ地ヲ与へ玉フノ時、則種ヘハ、天神ノ町ニ宅地ヲ下シ賜ヒテ居住セリ。下座郡知行所田嶋邑ニモ別墅ヲ営作シ、家臣大原惣右衛門ヲ召置テ領分ノ諸用ヲ弁ス[収納米取立役人、大原惣右衛門・岩田勘左衛門・高橋次左衛門・圓山次郎兵衛以上四人ナリ]、則種播州ニテ召仕ヒシ譜代ノ臣、慶長ノ初マテハ余多従属セシニ、関ケ原ノ役ニ戦死シ、或ハ其身後栄ノ為ニ仁心ヲ以テ暇ヲ遣シ、筑前へ来従スル騎士纔ニ三人[新免備後・下村又右衛門・大原惣右衛門以上三人ノ内、備後ハ、船中ニテ病死セリ。筑前ニテハ又右衛門ニ秩禄二百石、惣右衛門ニ百石与ヘタリ]、御当国ニテ百石以上ノ騎士三人、百石以下四人召抱へ、都テ筑前ニテ召仕フ騎士九人也。(10) 則種出没ノ年世、墓所不詳 [遺骸ハ、下座郡屋形原村深堀ノ山辺ニ葬り、後歳、村民、神ニ祠リ、今ニ小社在リ。是則チ遺骸ヲ納メシ所ト云伝レトモ詳カナラス]。(11) |

【現代語訳】 則種 新免弾正左衛門 後に改め、伊賀 右同所(播州)に生まれる。永禄の頃、作州吉野郡小原の城に新免某が在城していたが、故あって子孫が断絶した。信長公より則種へ、(新免家を)愛憐する命があり、(則種は)新免某の旧領を相続させてもらい小原へ入城した。この故に、(則種は)宇野氏を改めて、新免を称した。 天正年間、赤松家が信長公に敵対した時、則種は、信長公および秀吉公と以前から馴染みが深かったので、あえて味方になれよと勧誘され、とくに秀吉公からは人質まで出されたので、(赤松)一族から離反して信長公に帰服した。これにより、(則種は)赤松家滅亡の難を免れて、慶長の初めまで小原に在城した[秀吉公からの人質は、則種家臣・宮本無二之丞の鎗術の第子であった本伝外記という者を遣わしてこれを受取り、そのころ一族すべて信長公に敵対していた状況なので、秀吉公と通じているのが露顕することを恐れ、外記を沙門(僧)に仕立て、秀吉公の許に遣わし、人質を受取ったのである。そのとき秀吉公から則種へ賜わった書状は、外記が竹の杖に仕込んで持帰った。これはいま家に伝っている]。 そのころ播州に草苅氏が蜂起して、赤田ヵ城に籠った。則種は一手の軍勢で速やかに攻め落し、その戦いのさまを、家臣宮本無二之丞を使者として、秀吉公へ報告した。これにより信長公から領知を加増され、播州吉野郡・佐用郡・八頭郡を賜わった[(信長の)御朱印状は、則種の嫡男・宇兵衛の子孫が持ち伝えて、肥後にある]。秀吉公からも感状と八幡大菩薩の旗を下された[感状・旗の両品ともに、則種の次男・七兵衛種信の子孫が伝来している。 則種の家臣・宮本無二之丞は、十文字の鎗術の名人だった。赤田ヵ城において、無二之丞一人で敵七人と対戦し、十文字の鎗で勝利を得た。これにより則種から新免の氏を許したと云い伝えている。無二之丞の息子・新免伊織は、細川越中守忠興公に仕えた。その子・武蔵は剣術で有名になった。それによって武蔵流の剣術が世間に伝来した]。 慶長五庚子年(1600)、(則種は)石田治部少輔三成に味方して濃州(美濃)に出陣し、九月十五日、関ケ原で手勢を励して力戦した。されども関東の御武威に敵し難く、西方はことごとく敗軍となった。そのみぎり、(黒田)長政公から、戸川肥州公(逵安)を通じて、召抱えたいとの懇命を受けた[戸川氏は、則種嫡男・宇兵衛某の妻の父である]。これにより(黒田長政の)筑前御入国以後、二人の息子[宇兵衛・七兵衛]、弟[常屋五郎左衛門]とともに、御当国(筑前)に来た。母利但馬某(母里太兵衛)の取次で、則種へ下座郡に采地二千石[御判物は慶長六年三月二十一日に下された]、嫡男・宇兵衛に三百石、弟・五郎左衛門に五百石を下された。[正俊、私に曰く、慶長十二年の下座郡村高帳を見るに、伊賀(則種)の知行は、百三十三石四斗一合一勺、鎌崎村。二百九十二石六斗八升四合四勺、四郎丸村。百八十八石六斗九合、中村。四百七十五石五斗五升六合、八重津村。八十一石三升七合、城力村。百二十三石二升五合、坂井村。三百六十六石一斗九升八合、金丸村。三百六十九石七升四合、徳淵村。二百七十一石七斗二升、田嶋村。合計して九村の石高二千三百二石四合余である。長政公から則種へ下された御判物の高と比較すると、三百二石余多い。考えるに、則種の知行と嫡男宇兵衛知行三百石を、村高帳では一ツにして書き記したのであろう。また曰く、長政公御入国以後、御国内の石高を増された時、則種の知行も石別の御仕上げで三百石余の増加となったのか、明らかではない]。 その後、長政公が名嶋の御城を御当城(福岡城)の地に移されて、諸士へ邸宅用地を与えられた時、則種へは、天神の町に宅地を下されて、(則種はそこに)居住した。下座郡の知行所・田嶋邑にも別墅〔べっしょ〕を営作し、家臣・大原惣右衛門を配置して、領分の諸用をまかなった[収納米取立役人は、大原惣右衛門・岩田勘左衛門・高橋次左衛門・圓山次郎兵衛、以上四人である]。則種が播州で召仕った譜代の臣は、慶長の初めまでは数多く従属していたが、関ヶ原の役で戦死したり、あるいはその身が後に栄えるように仁心をもって暇を出し、筑前へ来るのに従った騎士は、わずかに三人であった[新免備後・下村又右衛門・大原惣右衛門、以上三人の内、備後は船中で病死した。筑前では又右衛門に秩禄二百石、惣右衛門に百石与えた]、御当国で百石以上の騎士を三人、百石以下の者を四人召抱え、筑前で召抱えた騎士は合計九人である。 則種の生年、歿年、墓所は不詳である[遺骸は、下座郡屋形原村深堀の山辺に葬り、後になって、村民が(則種を)神に祠り、今でも小社がある。これが(則種の)遺骸を納めた所だと云い伝えているが、明らかではない]。 |

|

【評 注】 (1)則種 新免弾正左衛門 後改伊賀 前項「則高」の記事では、新免宗貫が養子に入って家を嗣いだ新免氏のことはまったく語られなかった。それよりも、宗貫の実家、宇野氏のこと、とくに播磨の赤松党の話に終始するものであった。しかし、ここからようやく新免氏の話がはじまるのである。 まず、新免宗貫の名が「則種」である。作州側には見えない諱である。新免宗貫の「宗」は父・宗貞も同様だが、宗景その他主家・浦上氏が用いた「宗」の字にあやかったものである。これに対し「則種」という名は、赤松円心則村の「則」字がついていて、いかにも赤松風である。しかしいつからこの「則種」を用いはじめたか、不明である。 新免宗貫は、播州宍粟郡長水山城主・宇野政頼の三男で、作州吉野郡の竹山城主・新免宗貞の養子になった人である。実家・宇野氏における宗貫のもとの名は宇野三郎というほかは不明である。新免の養子となってから、新免弾正左衛門といい、後に伊賀守と称した。この宗貫の職名に関するかぎりは、筑前新免氏系譜は、美作史料と一致している。 ただし、筑前新免氏系譜が「後改伊賀」とするのは、厳密に言えば正しくはない。これは「伊賀守」でなければならない。『東作誌』が採取した美作地方史の知見では、宗貫の新免氏における「父」は新免宗貞、宗貞の父は新免貞重であり、これが宗貫と同じく宇野三郎といい、後に新免伊賀守を称したのである。伊賀守は新免氏が用いた職名のようである。 新免貞重の父・新免弾正之助長重は戦死して一家は小房城を退転し、貞重は小原山王城(現・美作市尾崎)に拠る伯父の宇野家貞のもとに身を寄せた。こちらの宇野氏は、作州小房城主(現・美作市小房)で、吉野庄・粟井庄・広山庄を領知した系統である。宇野氏は古い家だから分枝は美作にも領域を展開していたのである。 成長してのち貞重は竹山城に移り、新免伊賀守を称し、以後三代百年以上にわたって、この竹山城が新免氏の根拠地となる。貞重の子が宗貞、宗貞の養子になったのが宗貫で、宗貫は竹山城主三代目である。 Go Back (2)右同所ニ生ス これは前項「則高」の記事では「播州に生す」とあるから、ようするに、播州宍粟郡の生まれというわけである。宗貫は長水山城主・宇野政頼の三男だから、生れは右同所とするので誤りはない。 しかし、生れが播州だとしても、これが宍粟郡の長水山城だという記事はない。そのあたりは、遠い九州では瑣末に属する事項で、新免氏末孫には伝わらなかったとみえる。 Go Back |

作州吉野郡と播州宍粟郡

*【新免氏・宇野氏略系図】

○徳大寺実孝─新免則重─長重┐ ┌──────────┘ │竹山城 └貞重┬宗貞─宗貫─長春→ ├貞弘 ↑ └家貞 │ │ 宇野則高─則清┐ │ ┌──────┘ │ │長水山城 │ └村頼─政頼┬満景 │ ├祐清 │ ├宗貫─┘ ├宗祐 本郷へ養子 └祐光 恒屋へ養子 |

|

(3)信長公ヨリ則種へ愛憐ノ命有テ このあたり、筑前新免氏系譜の記者は、作州の歴史をほとんど知らないで記事を書いている。後世の変形が顕著な部分である。 まず、永禄の頃(一五六〇年代)、作州吉野郡小原の城に新免某が在城していた、という。新免氏系譜なのに「新免某」とは、まったくひどい話だが、筑前新免氏系譜は、美作のことを知らないからしかたがない。 筑前の新免末孫に代って言えば、ここで「新免某」とあるのは、新免左衛門尉宗貞のことである。しかるに、新免宗貞は永禄元年(1558)歿、また、その居城は、親(新免貞重)の代から竹山城であって、小原城ではない。 筑前の新免末孫では、新免氏の根城である竹山城の名さえ伝わらず、「小原の城」しか言えないのである。どうしてこんな話になったのか、よくわからないが、一つ考えられるのは、『太平記』(巻三十六)に「小原城」が出てくるから、それが援用されたらしい、ということである。 つまり康安元年、南朝方の山名時氏が作州を攻めたとき、陥落せしめた諸城の中に、小原孫次郎の小原城という記事がある。新免末孫ではこういう『太平記』の記事しか拠り所がなかったのかもしれない。しかし、美作の歴史では、新免貞重以来、新免氏の居城は竹山城である。したがって、以下反復して出てくる「小原城」という筑前新免氏系譜の記事は、後世の誤情報混入であろう。 これを美作地方史の知見と照合すると、新免宗貞の時代は、この地域は出雲の尼子氏と備前の赤松系浦上氏の勢力が対立する状況である。この地域の国人たちは、出雲勢力尼子方と備前勢力浦上方に分かれて合戦していた。天文二十三年(1554)、尼子方の川副美作守久盛が、新免宗貞の竹山城を攻めて、これを奪った。新免氏はここで竹山城を失うのである。しかし弘治三年(1557)には、赤松方豊福氏の助けがあって、新免宗貞は竹山城に復帰したらしい。ところがこのローカルな政治状況も複雑である。翌年には宗貞は没して、尼子氏に与する宇野政頼の三男・宗貫がこれを嗣ぐ。この養子相続は、新免氏が尼子・宇野同盟の勢力下に入ったということであろう。 したがって、これは次のことに関連する。筑前新免氏系譜は、「新免某」は故あって子孫が断絶した、という。これは誤りである。新免宗貞には、新免備中守貞弘や新免備後守家貞など有力な家弟がいたから、弟に家を嗣がせればよいのである。ところが、播州の宇野氏から養子を迎えた。これは子孫断絶どころか、もっと積極的な意味合いの政治的な縁組で、新免一族は播州宇野氏の勢力を憑んだのである。これは縁故関係にあったというよりも、作州吉野郡が宇野氏の勢力下に入った、ということに他ならない。 『東作誌』によれば新免宗貞は、文禄元年(1592)歿。だが、これは明らかに「永禄元年」(1558)の誤記であろう。享年七十二歳、あるいは五十二歳ともいう。長大寺殿松緑栄春大居士。宇野政頼の三男、つまり後の新免宗貫を養子にしたのだが、宗貞には実子がなかったかどうか、これは不明である。 また次に、筑前新免氏系譜に、新免氏は子孫が断絶したので、織田信長の命により、則種が新免某の旧領を相続した、とあるのは、これはほとんど講談咄の部類である。新免宗貞が歿したのは永禄元年、その当時、織田信長がこの地方に影響力をもちうる条件にはない。毛利氏でさえまだこの地方には登場せず、吉野郡は尼子・宇野同盟の勢力下にあったという状態である。 そしてむろん、則種が新免旧領を相続して小原へ入城したとか、この故に則種が宇野氏を改めて、新免を称した、などというのは、それ自体として誤りとは言えないが、上記の信長の命云々という説話が背景にあるとすれば、これはまったくの誤伝である。 Go Back |

竹山城周辺 岡山県美作市 |

|

(4)天正年中赤松家、信長公へ敵対ノ時 このあたりになると、話は次第に荒唐無稽なものになっていく。とはいえ、笑ってばかりはいられない。一通りはきちんと読んでおきたい。 まず、天正年間、赤松家が信長公に敵対した時、とあるのは、天正五年(1577)信長が秀吉を播磨に派遣して制圧に乗り出し、翌年天正六年、別所・宇野・小寺氏ら播磨の赤松系諸家は、毛利方について信長に叛旗を翻し合戦となった、そのときのことを言いたいらしい。ただし、赤松党は、置塩城の赤松則房や龍野城の赤松広秀は信長に与していたから、赤松家が信長公に敵対したとするのは誤りなのは、上述の通りである。 さて筑前新免氏系譜では、則種は、信長および秀吉と以前から馴染みが深かったので、あえて味方になれよと勧誘された。とくに秀吉からは人質まで出されたので、赤松一族から離反して信長方に帰服した…という話になっているわけであるが、これはもちろん事実ではない。九州の末孫の伝説、というよりも、むしろ解釈である。 というのも、この記事が拠ったらしい史料が、筑前新免氏末孫に伝わっていたようなのである。つまり、明治二十年の史料編纂所影写の新免文書(筑前下座郡三奈木村新免家旧蔵)によれば、右掲のごとき秀吉書状があったらしい。その内容を見るに、新免氏系譜のこの部分の記事は、これを見て書いたと思われる。 この秀吉書状を読むに、(1)宛先は「新弾 御返報」とあって、新免弾正(新免弾正左衛門尉)なる人物へ秀吉が返事を出したものである。これが新免弾正左衛門尉とすれば、新免宗貫(新免氏系譜では、則種)のようである。宗貫は弾正左衛門、のちに伊賀守を名のっていた。(2)書状中に「神吉・志方両城事」とあって、これは播州の話である。つまり、この二つの城は播州印南郡にあった城である(現・兵庫県加古川市内)。しかも、神吉城と志方城の攻防戦は、三木城包囲戦の最中の天正六年(1578)のことである。 このあたりのことを、播磨地方史においてみてみると、神吉城攻めは六月二十六日から始まり、落城は七月十六日。城主・神吉民部少輔は戦死、城は放火されて籠城将士の過半が焼殺された。このとき、神吉民部少輔の叔父・藤大夫は、信長方の荒木村重や佐久間信盛に内通し、荒木と佐久間が藤大夫の詫言を信長に取り次いで、藤大夫は、志方城降伏説得工作を条件に助命され、志方城へ入った。志方城の城主は櫛橋伊定、籠城には同族櫛橋伊則らが加わり、「宇野、魚住、中村、長谷川等一千余騎守之」(播磨古城記)。しかるに信長方の大軍に攻められ、神吉城落城の翌月の八月、ついに櫛橋伊定は自身の切腹と城兵の助命を条件に降伏し、志方城は落ちた。蛇足ながら、この櫛橋伊定の女が黒田官兵衛に嫁しており、黒田長政は伊定女の産んだ子である。 とすれば、いま問題にしている秀吉書状の日付は(天正六年)七月十六日だから、神吉城落城の日である。この秀吉書状の記述背景は、上記の三木城包囲戦最中の神吉城・志方城の攻防戦に関わるもので、播州中部での話である。天正六年の当時、作州吉野郡で草刈勢とローカルな抗争を展開していた新免宗貫とは何の関係もない。 このディテールの内容からすれば、この秀吉書状には、おそらく筑前黒田家中の伝書にモデルがあったのであろう。この当時、反織田方で戦った播磨諸城の多くの武士は、播州戦後、小寺(黒田)官兵衛の部隊に包摂され、黒田家組織の譜代集団を構成する。後世こうした黒田家家臣のある伝書を見て新免末孫の誰かが秀吉書状として捏造したもののようである。さらに、この贋物の秀吉書状を伝承した新免末孫が、これを見て想像をふくらませて書いたのが、筑前新免氏系譜の記事なのである。 ここで、新免氏系譜が則種とする新免宗貫について若干整理しておけば、宗貫は、播州宍粟郡長水山城の宇野政頼の三男で、作州吉野郡の新免氏の養子に入った人である。実父の宇野政頼は最後まで秀吉の播磨制圧に抵抗した。長水山城がついに落城して、宇野政頼らは新免氏の竹山城を目指して落ちて行ったが、千種川増水のため渡河できず、そこで追手に迫られて一族は自決したという。こういうことからすれば、新免宗貫が織田方に与したとは考えられないはずである。 しかし一方で、状況はもっと混雑し錯綜している。というのも、そもそも、播磨の赤松系諸氏はいったん織田方に付いた後、一転して毛利方について信長・秀吉に敵対するようになったのである。そうして毛利方に与した長水山城の宇野氏にも内部対立があり、宇野政頼の長男・満景は織田方につこうとして殺される。天正八年(1580)の長水山城落城の場面では、城内に内通者があって放火したのであり、その内通者は粛清された満景の家来であったという。 これに加えて、作州側の状況の変化もある。備前の浦上氏は尼子氏の勢力を駆逐して、この地域は浦上氏の勢力圏になったが、その浦上氏そのものが家臣・宇喜多直家による下克上で滅びた。宇喜多は主家を裏切って毛利方についたのである。これが天正五年(1577)のこと。つまり、秀吉が播磨に軍を進めた年である。 ところが戦国の状況とて、それだけでは終らず、毛利方の宇喜多直家は、播磨の状況をみて、天正七年(1579)織田方に寝返ったのである。これにより、秀吉の播磨制圧を西から支援する構図をつくった。宇喜多直家は二度の寝返りによって、したたかに滅亡をまぬがれたのである。 この間、新免宗貫は毛利方の草刈氏と局地的な抗争を反復していたが、宇喜多直家が織田方に寝返った後は、反毛利の宇喜多氏与党となって行動をともにすることになる。しかしながら、当時播磨の実父・宇野政頼は毛利方に与して、織田方の秀吉軍と対峙していた。作州の新免氏は微妙な立場におかれていたのである。 以上のような状況の転変により、結果として、新免氏は宇喜多氏に与して織田方についたことになるが、筑前新免氏系譜の記事のような経緯ではないし、もちろんローカルな戦局は、赤松対織田という単純な構図ではない。いやんや、宗貫が信長や秀吉と以前から馴染みが深かったので、織田方につくよう勧誘された、とくに秀吉からは人質まで出された、などというのは、後世の講談咄である。 これはどうやらモデルのある話で、つまりは、毛利方から織田方へ寝返った宇喜多直家の行動がそれのようである。新免氏末孫の伝説は、宇喜多直家のドラマティックな寝返り劇を、新免宗貫の話に取り込んだのである。そのため新免宗貫が属した宇喜多氏の名が消えている、ということのようである。 Go Back |

*【秀吉書状】(新免文書)  神吉民部太輔頼定墓 神吉城址 常楽寺 兵庫県加古川市東神吉町  宇喜多支配領域と播磨諸城  宇喜多直家像 岡山市磨屋町光珍寺旧蔵 |

|

(5)則種家臣・宮本無二之丞鎗術ノ第子、本傅外記 この部分は割注記事である。本題から外れるが、筑前新免氏系譜の作者が、是非とも記入したかった関連伝説のようである。 これによれば、秀吉から新免氏へ人質を出した。そのおり、「本伝外記」という者が人質受取に派遣されたということである。問題は、この「本伝外記」が、実は、美作資料の竹山城侍帳(小守家文書)や『東作誌』などのいう新免家家老の「本位田外記之助」を指すもののようだが、伝聞とみえて、「ほんいでん」が「ほんでん」と転訛してしまっているのである。もとより美作吉野郡や播磨佐用郡のことを少しでも知るなら、「本位田」という姓が誤られることはありえないが、遠い九州の末孫のこと、これは仕方がない話ではある。 ところで、この「本伝外記」は、則種の家臣・宮本無二之丞の鎗術の第子であった、という。これと類似の記事は美作史料にある。ただしこちらは、「外記之介は無二が刀術の高弟なり」(東作誌)とあるように、鎗ではなく剣術の弟子である。しかも、こちらは、新免伊賀守宗貫が、「平田無二」に外記之助暗殺を命じるという話なのである。 このように美作では、本位田外記之助暗殺が伝説の中心をなすのであるが、筑前系の伝説では、そんな話は伝わっておらず、むしろ「本伝外記」は人質の受取りや秀吉書状の運搬という重要な役目を担う人物なのである。 さて、筑前新免氏末孫の伝説では、そのころ赤松一族すべて信長に敵対していた状況なので、則種(新免宗貫)が秀吉と通じているのが露顕することを恐れて、外記を沙門(僧)に仕立て、秀吉の許に遣わし、人質を受取った。そのとき則種へ賜わった秀吉の書状は、外記が竹の杖に仕込んで持ち帰った。これはいま家に伝っている。――という秘話伝説で、これはようするに、秀吉書状なるものが「家」に伝わっているとあるから、この秀吉書状から出た伝説なのである。 ようするに、上掲の秀吉書状なるものには、内々こちらから人質を出すつもりだったが、途中の安全に問題があったので、そのままになっていたが、そちらの客僧に人質を渡すようにする、ということである。この客僧が、筑前新免氏系譜では、「本伝外記」に化けたというわけである。 もうひとつ、右掲の十一月二十二日付秀吉副状は、上掲のものと同様、明治二十年に写された新免文書にあるものだが、新免弾正左衛門尉に(美作)吉野郡・(播磨)佐用郡・(因幡)八頭郡の三郡をくれてやろうという内容である。後述のように、それだけでもこの書状の捏造ぶりは明らかで、むろん、それが本物であったかどうかを案じるまでもなかろうが、こうしたものが筑前新免家に伝わっていたらしいのである。 この書状の中に《御同名無二齋殿被差越、様子承候、得其意候》とあって、御同名、つまり新免無二齋殿というのが出てくる。新免無二は、何と秀吉に対面し、新免宗貫の状況を秀吉に説明した、という設定である。しかし、これも、筑前末孫の口碑がマテリアルな資料を生産してしまったのであって、これは近世にはよくあるしわざなのである。 ともあれ、筑前末孫の伝説では、則種(新免宗貫)が、赤松一族の大勢に逆らって、秀吉に内通していた、とするのだが、こういうドラマティックな話は、もちろん作州側史料にはない。ただ、作州新免氏は、備前の宇喜多直家の麾下にあり、宇喜多流のしたたかなマキャベリズムと運命をともにしたことが知られるのみである。 Go Back |

*【東作誌】 |

|

(6)其比播州ニ草苅リ蜂起シテ このあたり、筑前末孫の伝説はきわめて杜撰なもののようである。筑前新免氏系譜を記した新免末孫は、美作のことを知らずに記している。順序を追って検証してみよう。 則種(新免宗貫)の代に草刈の乱というと、天正五〜七年ころの、対草刈勢合戦のことであろう。この頃、新免宗貫が関わった合戦は、以下のようなものである。 天正五年(1577) 塀高城(赤田城)合戦 対井口戦 天正六年(1578) 佐淵城攻め 粟倉合戦 対草刈戦 天正七年(1579) 矢筈城攻め 対草刈戦 三星城攻め 対後藤戦 天正八年(1580) 垪和郷高城攻め 対竹内戦 ここで美作戦国史に関連して草刈氏のことを若干説明すれば――、草刈氏は古くは山名宗全与党で、因幡に勢力をもつ氏族である。西から尼子勢が抬頭すると、これに対抗した。天文元年(1532)草刈衝継の代に、美作国苫北郡加茂郷に矢筈城(高山城、現・津山市加茂町山下)を築き、これを根城とした。つまり本拠を因幡国八頭郡の淀山城(現・鳥取県智頭町新見)から移したのである。その後、衝継は同城を本拠として美作国内各地を侵略した。 尼子氏の勢力は永禄八年(1565)の富田城落城以後衰退し、それに代わって抬頭したのが毛利氏の勢力。草刈氏は毛利氏と同盟し、毛利方として美作に勢力を張った。また美作東部では、三星城に拠る後藤勝基が毛利方についた。天正五年(1577)宇喜多直家が毛利方につき、浦上氏が滅ぶと、美作の毛利方諸城は勢いづいた。新免宗貫は播州宇野氏からの養子であり、新免氏領域は毛利をバックにした草刈勢の標的となった。ここでいう草刈蜂起云々は、その頃のことであろう。 したがって新免宗貫は、毛利方諸勢力に包囲されるかたちで、美作で孤立していた。これを東方から支援したのが、実家の父・宇野政頼である。天正五年から七年までの新免宗貫のポジションは、反毛利である。これは織田方についたという大局論よりも、毛利勢に押しつぶされまいとする局地的な戦いと見た方がよい。 他方、備前の宇喜多直家は、主家・浦上氏を滅ぼすに当たって毛利方に寝返って、播州攻略をはじめた織田軍と上月城を焦点に攻防を繰り返した。ところが天正七年(1579)になると、一転して今度は毛利と手切れして織田方に寝返った。この年、宇喜多直家は美作へ兵を進め、毛利方の諸城を陥落せしめた。このとき、新免宗貫は宇喜多勢に与して従軍した。結局、美作の大半は宇喜多に属するところとなり、毛利勢に抵抗してきた新免氏は一応勝ち組になったというのが、天正八年頃までの結果である。 ところが、草刈氏に話を戻せば、右掲のごとき、草刈三郎左衛門宛の信長朱印状が、「草刈家証文」中にあって、これをみると草刈氏は織田方にアプローチしてもいたことになる。山中鹿助、つまり、宇喜多直家と織田方の攻防の焦点であった上月城を守備した尼子勝久家臣だが、これを通じて織田方に与しようとしたという状況である。この文書のいう「此砌」の年は不明だが、山中鹿之助のほかに羽柴秀吉や蜂須賀政勝らの名が出てくるから、これは天正六年あたりとみなしうる。とすれば、本来毛利方の草刈氏が、反宇喜多のポジションから、上月城攻防戦では織田方についたことになりそうだが、この朱印状そのものが恠しいのである。 以上のように話は輻輳するが、作州吉野郡のローカルな状況では、毛利方の草刈氏と、毛利勢に抵抗する新免氏との戦闘である。むろんこれは「作州」での局地的な抗争である。したがって筑前新免氏系譜が「播州に草苅が蜂起して」とするのは、根本的に間違っているわけである。また、草刈氏が蜂起して赤田ヵ城に籠り、則種が速やかに攻め落した、という記事も、よく事情を知らないことを暴露している。 つまり、吉野郡を本拠とする新免氏は、優勢な草刈勢の侵略に悩まされていたわけで、身内からも草刈に味方する者が出るようになった。たとえば、天正五年(1577)新免備中守貞弘の女聟・井口長兵衛貞顕が、粟倉庄の佐渕城(現・英田郡西粟倉村影石)の草刈氏と通じた。井口は塀高城(赤田城 現・美作市赤田)に拠っていたから、北の佐渕城とともに、新免宗貫の竹山城を南北から挟み撃ちにするかたちである。新免備中守貞弘は新免宗貞の弟であり、新免宗貫にとって伯父にあたる。当主の宗貫は貞弘を派遣し、貞弘の女婿・井口を討たせたのである。 ところで、「草刈が蜂起して赤田ヵ城に籠り」云々の記事は、城が赤田城だとすれば、草刈氏のことではなく、草刈に与した身内の井口長兵衛のことなのである。赤田城は塀高城ともいい、大野城あるいは赤岩城とも呼ばれた。この城は赤松貞範の城の一つであったが、康安元年(1361)山名時氏との合戦で落城した、という記録もあるから古い城である。そして当時は、赤田城は草刈氏の城ではなく、新免貞弘の女婿・井口長兵衛の居城なのである。これに対し草刈氏の城は、粟倉庄の佐淵城であり、さらにはその本拠は苫北郡加茂郷の矢筈城なのである。 したがって、ようするに「草刈蜂起」にまつわる城は、井口長兵衛の「赤田ヶ城」ではなく、粟倉庄の佐渕城の誤りである。しかしながら、そもそも草刈蜂起を、作州ではなく播州の事件にしてしまうこの物語の杜撰ぶりからすれば、赤田城も佐渕城も大差なし、というところなのである。 ついでながら言えば、筑前新免氏系譜のこの部分に関して近年登場した珍説がある。それは、「播州」に草刈が蜂起し「赤田ヵ城」に籠り、とある記事を、これは「播州の米田城」だとするものである。つまり「米田」を「赤田」と誤記したというわけである。この珍説は、何と、播州印南郡米田村を武蔵産地とする説の主張者によって行なわれた。まさにこれは、草刈の乱や赤田城などが、作州吉野郡の事件や場所であるという史実を知らぬことからする世迷い言である。しかも米田城という城が印南郡米田村にあったという根拠なき謬説である。播州で米田城といえば、得平氏の居城で、所在地は佐用郡(南光町米田)である。そもそも場所が違うのである。ここに、この珍説の明白な誤りを指摘しておくことにする。 もうひとつ、余談になるが、字面の類似から、この塀高城(赤田城)を「垪高城」と混同する誤りが生じたことがある。そのため、上述の井口長兵衛の蜂起が三年後になってしまった。これは美作の武蔵研究家・福原浄泉の著述にもある誤謬である。しかし「垪高城」の戦いは天正八年(1580)で、塀高城の戦闘の三年後である。この垪高城は、久米北條郡垪和郷(現・岡山市建部町和田南)の高城(たかんじょう)のことで、城主は竹内氏である。竹内善十郎為能は毛利方で、その居城・垪高城(垪和郷の高城の略記)は、宇喜多直家の軍勢に攻められた。このとき新免氏は宇喜多麾下で働いている。「塀」高城と「垪」高城は一字違いだが、字が似ている。このため生じた混同である。美作戦国史はささいなことで、誤りを啣んだのである。 ともあれ、井口の赤田城を攻め落としたくらいで、状況は片づかない。以後数年、毛利方の草刈氏や後藤氏との合戦が続くのである。『吉野郡古城落去物語』のような美作側伝説では、草刈兄弟が討ち死にしたごとくであるが、実際は彼らは因幡へ撤退しただけで、後に秀吉に与して備後に所領を得るのである。 ここで筑前新免氏系譜の記事に話をもどせば、赤田城の戦いのさまを、秀吉へ報告して、これにより信長から知行を加増され、播州吉野郡・佐用郡・八頭郡を賜わった、という。これは、もとより根拠なき説話であり、九州で形成された伝説である。 第一、「播州吉野郡」ということを書いてしまうのが誤りである。新免本拠の吉野郡をさえ、作州ではなく播州にしてしまうのである。哀れなるかな、これが筑前の新免末孫の姿である。ちなみに、ここでいう吉野郡は美作国、佐用郡は播磨国、そして八頭郡は因幡国である。これを全部播州諸郡にしてしまったのである。九州の新免末孫は、播磨のことも美作のことも知らない、と我々がみなすのはこういうあたりである。 それに何より、因幡の「八頭」郡という文字が、不審である。この「八頭」郡は、明治の産物だからである。すなわち、八東〔はっとう〕・八上〔やかみ〕・智頭〔ちづ〕の三郡を合併して、「八頭」〔やづ〕郡にしたのは、明治二十九年である。その名が、十一月二十二日付秀吉副状(新免文書)に登場するのは、この書状そのものが、明治以後の贋作だという証拠である。贋作者は、明治以前から「八頭」郡だったと勘違いしたのである。 ただし、そうなると、「八頭」郡と記すこの新免氏系譜も、十八世紀後期の新免末孫の作成というより、同じく明治の贋作ということになろう。しかし、それでは、あんまりの事で、ここでの読解も徒労になる。 そこで、大幅に譲歩して、この「八頭」郡は、八東〔はっとう〕郡の誤記だとしてみよう。秀吉副状写しの段階で、書写に誤記があったと。偶然にも、「八頭」郡という名を先取りしていたと。むろん、それは出来すぎた話で、想定しにくい事態であるが。 加えて、参照すべき別の史料もある。それは、この新免氏系譜と同じく筑前の文書で、福岡の大塚藤實(藤郷)が書いた「二天流傳記辨疑」(藤郷秘函 巻之一)にある記事である。同書の初稿は安永三年(1774)であるから、新免氏系譜の作成と同時代である。 そこに大塚藤實は、《黒田美作ガ家士ニ、新免何某ナル者ハ、新免伊賀守ガ苗孫ニテ》と記しているから、三奈木の黒田美作家臣に新免氏のあることを知っている。さらに、筑前新免氏所持の感状の写しを得たものと見えて、それを記載している。そのなかに、十一月二十二日付秀吉副状と同じ文書があるので、それを以下に対照してみれば、右掲のごとくである。 大塚藤實が入手して写した感状は、字句にかなり相違があって、しかも「新免孫左衛門」とあるなど、正確なものとは謂い難いものであるが、それでも安永年間に、大塚が入手した写しは如此ものだったと知れる。新免文書には《御同姓無二斎殿》とあるが、これは新免氏系譜本文に《無二之亟》とあるから、こちらは《御同姓無二之亟殿》とする大塚藤實の写しの方が正しい。新免文書の「無二斎」は新式の名であり、ここは後世の改竄であろう。 あれこれ他にも語句の相違があるが、なかでも注目すべきは、大塚の写しには《御朱印候間、吉野郡、佐用郡之事、進置候》とあって、ここには吉野郡と佐用郡の二つしか記載がないことである。つまり、新免文書の秀吉副状にある「八頭郡」の記載がないのである。 これは、大塚が入手した写しには「八頭郡」の記載がなかったということを意味する。不正確な写本だから「八頭郡」の文字が脱落したとみなせないこともない。だが、大塚には三奈木に和田氏という知人もあって、寛政六年の肥後旅行の帰りに、和田家に二泊している。そのとき、黒田美作家臣とおぼしき江見某なる人も陪席しているから、三奈木黒田美作家中とは無縁であったわけではない。 とすれば、大塚の写しは「八頭郡」の文字を脱落した誤写本だったというよりも、むしろ新免家に当時あった感状には「八頭郡」の記載がなかった可能性もある。それを書き足したのは、上述の通り、やはり明治の作為かもしれない。この点は重々注意すべき点である。 しかし、それにしても、吉野郡・佐用郡・八頭(八東)郡の三郡合計ではおそらく七万石はあろう。だいいち、そんな大きな領地を新免宗貫が受けたことはない。もとは、吉野郡の六郷、五千石ていどが新免氏の領域で、宇喜多麾下になると、新免氏は知行三千六百五十石である。そもそも、新免氏は当時宇喜多麾下に入ったわけで、宇喜多の頭越しに信長から直接領地を与えられるはずもない。それに、宇喜多勢が織田方に寝返るのは、天正七年。話の順序が逆である。言うまでもなく、信長の(領知)朱印状は、則種(新免宗貫)の嫡男・宇兵衛の子孫が持ち伝えて、いま肥後にあるというのも、筑前新免氏末孫の間での伝説であろう。 また、秀吉からも感状と八幡大菩薩の旗を賜った、この感状・旗の両品はともに則種の次男・七兵衛種信の子孫が伝来している、という話である。これも信長朱印状と同じく、新免氏のアイデンティティの証拠物であろうが、もしそれがあったとしても、後世作成の贋物であろう。 おそらくこの記事は、上掲の十一月二十二日付秀吉副状(新免文書)に対応するものであろう。筑前新免氏系譜が言う「感状」とはこれを指すのかもしれないし、また信長朱印状に対する副状の意であろう。しかし、もとより、これはその内容からすれば、明らかに捏造物である。 この秀吉副状について、現在一般には、前掲七月十六日付秀吉書状と同年の天正六年としているが、それはまったく根拠がない。というのも、天正六年にはまだ、別所氏の三木城も宇野氏の長水山城も、荒木村重らと呼応して意気盛んに抗戦中であり、信長も、美作・播磨・因幡の三国にわたる吉野郡・佐用郡・八頭郡を与える朱印状を出す、などという状況にはない。 ともあれ、この新免氏系譜に、信長や秀吉の名が出ても、新免宗貫が属した宇喜多直家や秀家の名がまったく出てこないのも不思議なことである。だが新免末孫は、作州周辺の事情を知らないとすれば、これは仕方がない。だれでも知っている信長や秀吉の名が出てくるのは、ここではあくまでも、祖先を大きく見せたい子孫の振舞いと解釈せねばなるまい。 再度言えば、新免氏が、美作・播磨・因幡の三国にわたる吉野郡・佐用郡・八頭(八東)郡を与えられた事実はない。したがって、この秀吉副状そのものが、伝説口碑を物質化した捏造物と断じてよいのである。しかも、上述のように、「八頭」郡という記載名が示す根本的問題もある。 ところで、我々の関心を引くのは、ここでも「宮本無二之丞」なる者が登場することである。則種家臣の宮本無二之丞を使者として、秀吉に対し赤田城の戦いの報告をさせたという。上掲の新免文書の秀吉副状に対応するのが、この記事らしい。しかし、言うまでもないが、作州側史料にはそんな記録は一切ない。九州産の伝説である。 ここは、宮本無二之丞と羽柴秀吉という二人の有名人を登場させて、新免氏系譜を荘厳しなければならなかったようである。もちろん、十八世紀後期のこの新免氏系譜成立時には、宮本無二之丞は有名だった。というのも、筑前で流布した伝説では、宮本無二之丞はかの有名な宮本武蔵の父とされる人物だったからだ。 Go Back |

新免氏戦跡と周辺

*【信長朱印状】(草刈家証文)

対山中鹿助去年以来言上之趣、尤以神妙候。就其、羽柴筑前守在國条、相談、此砌一廉忠節專一候、於恩賞者、望之段不可有異儀候。猶蜂須賀可申候也 三月廿二日 (信長朱印) 草刈三郎左衛門とのへ  赤田城址 岡山県美作市赤田  佐渕城址 岡山県英田郡西粟倉村影石

*【吉野郡古城落去物語】

《草刈三郎左衛門舎弟・与次郎景晴、当国の内、苫北郡高山之城より因州智頭郡淀山之城西城の勢を催し、佐渕城に籠る。天正六年六月、竹山の城主・新免伊賀守宗貫手勢五百騎にて、江の原村に勢揃、茂津馬ケ反にて草刈が勢と駈合い、閧を造り鉄砲打立、数刻相戦ふ。其時、新免備後・江道寺三助・新免備中守・同左兵衛、其勢百五十騎旗流屈強の射手を先立、小谷越に社礼畷柳影に伏勢を置待懸る。馬ケ原、新免の先手・絹田兵部太夫・和気周防・服部但馬・新免三郎・白岩浪之助・同与助兄弟ききがけ、殿をはげまし数刻相戦ふ。草刈の諸勢悉く打死す。景晴、凱歌をきゝ諸勢破れて敗北す。新免の勢勝に乗じて追かくる。江道寺三助、鉄砲にて草刈与次郎景晴の腰の下を討通す。馬上より落る。草刈彦太郎景元、与次郎を肩に引かけ、片渕の阿弥陀堂に下し置き、息をつぎ休息し居いたるところに、新免備後・同弥之助両人駈向ふ。草刈彦太郎と新免彌之助一戦に及び、数刻戦ふ。景元泰貞相討に死す。其のひまに、与次郎の首備後守討取る。其後、江道寺三助・新免備後守、草刈景晴討取段、口論に及ぶ。宗貫主へ達上聞、備後三助両人に感状下され、口論止む。与次郎墓所、長尾村田中に有之。其砌同所影石村八畳岩上にて手負十三人自害す。近頃まで具足のサ子残って岩の上に有之》  吉野郡・佐用郡・八頭郡の位置

*【秀吉副状】(新免文書再掲)

御同名無二齋殿被差越、様子承候、得其意候。被成御朱印候間、吉野郡、佐用郡、八頭郡之事、進置候。八幡大菩薩御照覧候へ、不可有相違候者也。仍状如件 羽柴筑前守 十一月廿二日 秀吉 [花押写] 新免弾正左衛門尉殿 御宿所 *【藤郷秘函】(巻之一) 御同名無二之亟殿、被指越、様子承、得其意被成候、御朱印候間、吉野郡、佐用郡之事、進置候。八幡大菩薩御覧之上、不可相違候者也。 秀吉 判 十一月二十二日 新免孫左衛門殿 御宿所 |

|

(7)則種ノ家臣宮本無二之丞ハ、十文字ノ鎗術ヲ胆練セリ この部分は割注で、「宮本無二之丞」の記事である。筑前では、宮本武蔵の父は有名であったらしい。たとえば、すでに『江海風帆草』に「宮本無二之助」の名が出てくるし、『丹治峯均筆記』には、「宮本無二」という名が出てくる。筑前新免氏系譜のいう「宮本無二之丞」もそういう筑前系伝説の圏内にある。 ところが、本サイトの諸論文が明らかにしているように、武蔵は新免無二の家を嗣いだが、「宮本」を名のるようになったのは、泊神社棟札によれば、武蔵の代からである。したがって、無二が宮本であるわけがないから、「宮本無二」はむろん「宮本無二之助」も「宮本無二之丞」も、それじたい後世の伝説による名である。 しかし豊前の小倉碑文が、武蔵がその家を嗣いだ無二を「新免」と明記しているのに、肝心の筑前新免氏系譜が、流布された伝説によって、これを「宮本無二之丞」としてしまっている。「新免」を「宮本」と取り違えているのである。新免末孫が何たることか、と嘆くべきであろう。参照されたはずの上掲秀吉副状には、《御同名無二齋殿》とあって、「御同名」とは新免のことである。宮本とは記されていないのである。 しかも、この宮本無二之丞が得意なのは、なんと「十文字鎗術」なのである。少なくとも小倉碑文では、無二は「十手」の家であって、「十文字鎗」の家ではない。十手と十文字鎗に共通するこの「十」という文字が、伝説の変形プロセスを推測せしめるのみである。 ただし、――則種の家臣・宮本無二之丞は、十文字の鎗術の名人、赤田ヵ城において、無二之丞一人で敵七人と対戦し、十文字の鎗で勝利を得た、――というあたり、美作史料に類似の伝説があって、たとえば『美作太平記』の平田七本鎗の項には、平田無二は塀高城(赤田城)の戦いで、「当家に於て二つなき鎗の名人たるによりて平田無二と君より名づけられたり」とある。ところが、『東作誌』では、この無二は槍ではなく刀術の名人である。 『美作太平記』によれば、平田無二の「無二」なる号は、主君新免氏から与えられたものである。いわばこの「無二」は美作ローカルの、しかも吉野郡新免家中のマイナーな賜号なのである。ところが小倉碑文では、新免無二の「無二」は将軍足利義昭から賜った、「日下無雙兵法術者」という全国版の名号である。しかしながら、この二人に共通する「無二」という号は、二人とはないという意味の「無双」と同じく、ありふれたものだった。 ようするに新免無二は、「宮本」武蔵の父ということで、後世、「宮本」無二にされてしまうのだが、それは新免氏本国の美作でも事情は同じだったということである。ただ、美作の伝説では、無二はあくまでも「平田」無二であり、決して「新免」とはしない。つまりは、九州で死んだ新免無二と、作州で死んだ平田無二は別人なのである。 ところが、美作側史料では、与えられる称号が「無二」であるのに対し、筑前新免氏系譜では、槍の功業で「新免」の氏を許されたとの伝説を記す。与えられた名が「無二」ではなく、「新免」。この変形の仕方は、美作側諸史料に照らして特異であるが、新免氏系譜記事ゆえの特異性である。つまり、故地から遠く離れた筑前新免末孫は、新免氏の由来をすでに知らないのである。 しかしそれ以上に興味深いのは、筑前新免氏系譜が、武蔵の養子・伊織のことを記録していることである。ところが、それが大間違いの記事であった。まずは、伊織と武蔵の世代を取り違え、武蔵を「無二之丞」の孫にしている。これによれば、「無二之丞」の息子が伊織であり、伊織の息子が武蔵なのである。また、伊織は小笠原家の家老だったが、筑前新免氏系譜では、細川越中守忠興に仕えたことになっている。まさに大混乱である。 しかし、宮本伊織は、筑前から離れた遠国にいたのではなく、まさに隣の豊前にいたのである。その伊織をここまで間違うとは、どういうことか。こうした誤りは、筑前の新免末孫が記した「宮本無二之丞」関連の説話が、オリジナルをもたず、後世の巷間俗説に依拠していることを示す。ようするに、筑前新免氏系譜の「宮本無二之丞」関連記事は九州産であって、明らかに伝説としては新型である。 Go Back |

*【泊神社棟札】 |

|

(8)慶長五庚子年、石田治部少輔三成ニ組シテ 慶長五庚子年というのは、関ヶ原役の時の話である。則種(新免宗貫)は、石田三成側、すなわち西軍について、美濃へ出陣したという。宇喜多秀家は西軍総大将、で、新免氏は宇喜多麾下だから、当然西軍に与したというわけである。 九月十五日は関ヶ原合戦の当日。小早川らの寝返りもあって、西軍はあっさり完敗した。宇喜多勢は西国へ落ち延びた。前後の状況から、もし新免宗貫が敗軍の将なら、ただではすまない。ところが宗貫は、領地は失ったものの助命されたのである。 じつは、このあたり、問題がある。これまで、新免宗貫は西軍の主力・宇喜多勢に属して参戦したということと、彼が助命されて、しかも黒田家に召抱えられた、ということの矛盾が、きちんと指摘されてされたことがなかったのである。 新免宗貫は、ほんとうに西軍で参戦したのか?――問題はまさにこれである。 それというのも、関ヶ原役以前の慶長三年の宇喜多氏家士分限帳によれば、新免宗貫は戸川肥後守組に属する。宇喜多の直臣ではない。戸川肥後守逵安〔みちやす〕は家老で二万五千石、新免宗貫は三千六百五十石で、戸川組の物頭、武将である。 さて問題はそれではなく、この家老戸川も絡む、宇喜多騒動のことである。関ヶ原役の前年、慶長四年に、宇喜多家中で御家騒動があった。宇喜多左京亮直盛(直家弟忠家の子)をはじめ、戸川肥後守、花房志摩守、岡豊前守など先代・直家以来の重臣が、秀家に疎まれて、宇喜多家から離脱するという事件である。この騒動は徳川家康が仲に入って和睦させたようで、直盛は備前へいったん帰参させたが、戸川逵安は家康が引き取って武州岩附に蟄居させた。 この戸川逵安は関ヶ原役のおり、備前の手勢を引き連れて東軍についた。その軍功により逵安は備中国庭瀬に二万五千石を得た。宇喜多直盛も東軍に与して、戦後石見津和野二万石を与えられた。直盛は姓を宇喜多から坂崎へ改めた。かの坂崎出羽守である。大坂夏の陣のとき、秀頼の妻・家康の孫千姫を救出、家康は千姫を直盛を与える約束をしたが、家康死後、千姫が本多忠刻に嫁ぐことになったので、輿入の際、千姫を奪おうとして…というのは、ここでは余談である。 ともあれ、ここで注意したいのは、宇喜多秀家の家中は一枚岩ではなく、関ヶ原役のさい、東西両軍に別れて戦ったという事実である。このとき、新免宗貫がいかなる行動をとったか、実は不明なのである。筑前新免氏系譜は、則種(新免宗貫)が石田三成に与したとするが、これも確かな筋の話ではない。『續群書類従』所収の浮田家分限帳では、宇喜多騒動のとき、新免宗貫は戸川らとともに離反したことになっている。とすれば、爾後、宗貫は宇喜多家に復帰したのか、というと、それも確かではない。 ところが唯一つ、筑前新免氏系譜に注目すべき記事がある。新免宗貫は黒田長政に召抱えられるのだが、その仲介をしたのが戸川肥州公(肥後守逵安)だというのである。これは他に見ない記事である。問題は、これをどう見るか、である。 筑前新免氏系譜は、戸川氏は、則種嫡男・宇兵衛某の妻の父である、としている。これは傍証の手のない話だが、新免宗貫が戸川組に属したとすれば、可能性はある。その可能性を頼りにして見れば、戸川逵安が仲介して、新免宗貫を、筑前太守になった黒田家にありつかせた、ということはありえないことではない。 では、どうして戸川逵安は、かつての組中にあった新免宗貫を召抱えなかったのか。これはそうしたくともできないわけがある。宗貫は筑前で二千石を得た。そういう家格である。戸川は備中庭瀬に二万五千石(後に二万九千石に加増)だから、二千石相当の者を召抱えるわけにもいかない。 そういうわけで、宗貫の新免家は九州へ行く。黒田家と新免氏との関係は、新免が宇喜多麾下に属したという縁であろう。宇喜多氏が毛利方から織田方へ寝返ったことはすでに述べたとおりだが、以来、宇喜多領は対毛利方最前線にあり、織田・毛利の境界画定にあたっては、黒田官兵衛が動いたのである。 さらにいえば、黒田官兵衛はまず播州揖東郡に一万石を得て、その後得たのが宍粟郡の三万石である。それゆえ、天正年間の数年、西播磨の小寺(黒田)官兵衛と、美作吉野郡の新免宗貫は、領地が隣組であった。しかも官兵衛が得た宍粟郡は、新免宗貫の実家・宇野氏の旧領である。新免宗貫は宇喜多直家に従い、織田方についた。宗貫の実父・宇野政頼は秀吉の軍に敗死した。この地に領知を得た黒田官兵衛は宇野旧臣を多く召抱えたであろう。そういう因縁が、新免宗貫は黒田官兵衛との間にはあった。 新免宗貫が九州へ行くのは、黒田家が筑前入部して後である。これは「新参」の部類である。それでも宗貫が二千石を得たのは、黒田家が、豊前六郡十二万石から一気に筑前一国五十余万石の大大名へ急膨張したからである。新免宗貫は新参でも、播州以来の黒田家臣には知人がいたであろう。 この九州入りのとき新免氏一族の同伴者は、筑前新免氏系譜によれば、宗貫の二人の息子(宇兵衛と七兵衛)、それに弟(常屋五郎左衛門)だという。このメンバーが筑前新免氏の創業者ということになる。 他方、美作側史料では、新免宗貞の兄弟、すなわち宗貫の伯父に当たる、新免備中守貞弘(川上新免氏祖)、新免備後守家貞(下町新免氏祖)の名は残っているが、新免宗貫の弟については、作州側史料に情報はない。では、筑前新免氏系譜に「常屋五郎左衛門」とあるのは、何者か。 この弟・五郎左衛門は「常屋」というから、播州では恒屋氏のことである。つまり、赤松党の恒屋氏で、神崎郡の恒屋城を根拠とした。恒屋城は赤松宗家の居城置塩城の東方、市川の谷あいにあった城である(現・兵庫県神崎郡香寺町恒屋)。この恒屋光氏の養子に、宗貫実家の宇野政頼の子・正友(祐光)が入った。ゆえに、新免宗貫の弟「常屋五郎左衛門」とあるのは、実弟の恒屋正友のことである。正友は最後の恒屋城主で、秀吉の播磨制圧に抵抗したが、落城のとき落ち延びて、実兄の新免宗貫を頼ったものらしい。そうして正友は兄と行動をともにして、播州から筑前へ行ったのである。 ちなみに、筑前新免氏系譜では、則種(新免宗貫)の兄弟として、常屋五郎左衛門のほかに、「山崎茂右衛門」、「某 熊見」の名がある。このうち、山崎茂右衛門は黒田藩分限帳では黒田家に仕えて百六十石を食んだ者らしいが、これは天正八年に戦死した宗貫の兄・祐清の子である。つまり、新免宗貫にとっては甥にあたる者で、兄弟ではない。 いま一つの「某 熊見」の方は不明だが、宗貫の長兄で満景のことか。「熊見」とあるのは、満景の拠った篠之丸城(現・兵庫県宍粟市山崎町山崎)の別名である。この満景は宇野政頼の長子だが粛清暗殺されて、次男・祐清が嫡子となったという経緯がある。しかしながら、筑前新免氏系譜では不詳である。 則種(新免宗貞)の息子の方は明らかである。宇兵衛と七兵衛の二人。これも父について九州へ行った。これに対し、『東作誌』所収の新免氏系図には、宗貫の子として、宇右衛門、半左衛門、彌大夫の三人の名が確認される。これは後に筑前側の系譜と照合するであろう。 Go Back |

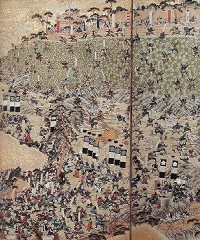

関ヶ原合戦図屏風(部分) 岐阜市歴史博物館蔵  宇喜多氏家士分限帳  (同上) 慶長三年調 「三千六百五十石 新免伊賀守」  庭瀬城址 岡山市庭瀬  宍粟郡と播州諸城図  恒屋城址 兵庫県神崎郡香寺町恒屋

*【筑前新免氏系図】 ○宇野則高┬山崎茂右衛門 │ ├新免弾正左衛門則種┐ │ │ ├常屋五郎左衛門 │ │ │ └某 熊見 │ ┌────────┘ ├宇兵衛 │ └七兵衛種信 |

|

(9)母利但馬某ノ取次ヲ以テ、則種へ於下座郡ニ采地二千石 このあたりから、筑前での記事になる。したがって、美作側史料の領分を離れて、以下はかなり信憑性を期待できる記事となろう。 しかし、始祖の領知について取次ぎをしてくれた人物の名が、いきなり「母利但馬某」では、何とも心もとない系譜である。 この「母利但馬某」は、かの有名な母里太兵衛(1556〜1615)のことであろう。黒田二十四騎、黒田八虎の一人というより、後世の人間には黒田節で知られた人物である。もとより播州人で、飾東郡妻鹿の生まれ。母里太兵衛は、天正元年(1573)、印南野合戦が初陣というから、古参である。その後黒田家の栄進とともに戦功をあげ、筑前入国後は、鷹取城主で一万八千石知行という存在である。 その母里太兵衛が仲介してくれたというのだが、これも確かではない。しかし新免宗貫召抱えには、むしろ黒田如水(官兵衛)の意があっただろう。過去の経緯からして、新免宗貫なら始祖黒田如水とサシで話ができたはずだが、百二十石の陪臣に成り下がった末孫とあっては、それを記すのを憚ったのか――あるいは播州作州時代のことを知らないのか――、新免氏末孫の記事には、母里太兵衛という伝説的人物の名が出てくるのである。この母里太兵衛の名は代理物とみてよい。 さて新免氏は当初、筑前国下座郡九ケ村を領知したのだが、これは現在の福岡県甘木市内。筑前南端にあって筑後川流域の諸村である。 以下、知行地の内訳が記録として出てくる。これは筑前新免氏創業時に、いかほどの待遇を得たかという証拠である。御判物は慶長六年三月二十一日に下された、というから、同年正月の家臣への論功行賞とは別枠であったようだ。上記の信長朱印状は眉唾だとしても、この御判物なら信憑性はある。 則種(宗貫)には二千石、嫡男・宇兵衛には三百石、弟・五郎左衛門には五百石、これで合計二千八百石である。決して悪くはない待遇である。むしろ、如水と宗貫の因縁を考慮した、破格の待遇と言うべきである。 記事は続いて、この系譜の作成者(もしくは校訂者)らしい「正利」という者による考証である。当時の領知証書はすでになかったものとみえて、資料は慶長十二年の下座郡村高帳である。これだと、今日の歴史研究者がやるのと変わりがない。そのかわりに、上記で見た如く信長の朱印状やら秀吉の感状などが伝わっているという。どこでもたいてい、そんなものである。しかし、不運なことに、その後筑前新免氏の歩んだ道は決して平坦なものではなかったらしい。 Go Back |

母里太兵衛像 福岡市中央区 西公園  新免氏知行地 |

|

(10)其後、長政公名嶋ノ御城ヲ御当城ノ地ニ移シ玉ヒ 黒田氏筑前入部の最初は、糟屋郡の名島城に入った。名島は現在は福岡市東区である。その後、福岡城と城下町の建設が企画され、工事は慶長六年(1601)に開始され、完成をみるのは七年後である。新免宗貫は城下に宅地を与えられた。それは「天神」の町だという。これは今日も駅前繁華街に地名が残っている。 一般に大名が城下町に家臣を集住させるようになるのは、もう少し後のことだが、城下に家臣の屋敷を割り当て、それが武家屋敷ゾーンになる。家臣はそれぞれ知行地を与えられているので、現場に役所をおき役人を配置せねばならない。それがここでいう「別墅」〔べっしょ〕のようである。 新免氏の場合、役人は四人で、大原惣右衛門・岩田勘左衛門・高橋次左衛門・圓山次郎兵衛という名が見える。このうち大原惣右衛門は、作州から連れてきた家臣のようで、「大原」はじつは「小原」であろう。作州吉野郡では、これが中世以来の伝統的な氏姓である。 ところで、則種(宗貫)が「播州」で召仕った譜代の臣は…、とあるが、これも作州を播州と取り違えているのである。新免末孫は播州と作州の区別もつかないのは、上記に見たとおりなのだが、ここでも同然である。 竹山城侍帳(小守家文書)によれば、新免宗貫は少なくとも五十人程度の武士団を組織していたはずだが、彼は九州へ連れてきた家臣は、何人なのか。筑前新免氏系譜は、わずか三人だけだという。それも名を挙げているから、それを見るに、新免備後・下村又右衛門・大原惣右衛門の名がある。この三人の内、新免備後は船中で病死した。筑前では下村又右衛門に秩禄二百石、大原惣右衛門に百石与えたという。 しかし新免備後は、これが宗貫伯父の新免備後守家貞なら、これは下町新免氏の祖であり、九州へ去るわけがない。他に新免備後が見当たらぬ以上、これは誤伝であろう。新免備後守は九州へ行かなかった。だから船中で病死したことになったのである。また、下村又右衛門・大原惣右衛門、この両人の名は、作州側の新免家侍帳(東作誌所収)の五十七名のリストにはない。名を変えたものであろうか。不明である。 しかるに『東作誌』(吉野郡川上村之記)には、「天正の頃より慶長年中まで筑前太守黒田長政侯へ出身の面々如左」として、新免・江見・安東・真島氏ら十六名の名を挙げている。作州側では、これが九州へ行って黒田家に仕官した連中ということになるが、これがしかし、宗貫に従って行ったのではなさそうである。「天正の頃より慶長年中まで」というから、すでに天正の頃から黒田麾下へ入った人々、つまり豊前時代というより播州時代から、ということである。 しかも、『東作誌』のこの十六名のリストは最後に「七百石 宮本清左衛門 武蔵孫なり」とあって、微苦笑を誘うような類の資料なのである。宮本武蔵の孫が黒田長政に七百石で仕えたというわけだ。作州では、慶長年中に武蔵に孫までもたせてくれるのだが、むろん、これは作州での伝説としておくべきであろう。 とすれば、新免宗貫が九州へ移住するとき、わずか三人しかついて行かなかった、という筑前側の記事は事実であろうか。しかしこれも答えを期待できない問いであることは間違いなく、我々は筑前側史料と美作側史料という、どちらも信憑性を闕く資料しか持ち合わせないのである。 筑前新免氏系譜では、宗貫は筑前に来てから、百石以上の騎士を三人、百石以下の者を四人、合計九人を新たに召抱えたという。これには作州以来の者二人を含むから、新免宗貫家臣は合せて九人となる。知行二千石なら、そんなものかもしれない。 Go Back |

福岡御城下絵図 17世紀後期  筑前国絵図 下座郡・夜須郡部分 17世紀後期

*【東作誌】 |

|

(11)則種出没ノ年世、墓所不詳 この最後の一文は案外な内容である。則種(宗貫)の生没年、墓所は不詳である、というのだから。筑前の子孫が、分からないと言っているのである。これではどうしようもない。始祖の生没年、墓所さえ分からない、これが筑前の新免末孫の姿である。筑前新免氏系譜を見るとき、これは銘記しておく必要がある。 生没年、墓所も不詳では、あんまりだと思ったのか、記事は続いて割注の形で補足されている。宗貫の遺骸は、下座郡屋形原村深堀の山辺に葬った。後になって、村民が(則種を)神に祠り、今でも小社がある。これが(則種の)遺骸を納めた所だと言い伝えているが、明らかではない、云々。というわけで、ますます話が渾沌としてくる。 しかし、この下座郡屋形原村深堀の小社というのは、現在も同地にあって、「伊賀様」として今もきちんと祀られている(現・福岡県朝倉市屋形原)。この「伊賀様」は、新免伊賀守のことであるらしい。墓碑はないが、祠があり、そこに「伊賀様」の木造坐像がある。おそらく、筑前新免氏系譜の補足注記が書かれた当時、すでに存在したものであろう。 新免伊賀守の墓ではなく、なぜこういう祭祀形態になったか、それが興味深いところである。 これについて推測を述べれば、二千石の新免伊賀守だから、当初墓もあり、堂宇もあっただろう。しかし、後にそれが破却されて、「伊賀様」坐像だけが残った。それを里人が守ってきたのではないか、ということである。 すると、なぜ新免伊賀守の墓所は破却されたのか。もしかすれば、特別な事情があったのかもしれない。そこで、仮説がひとつある。 この近辺には黒田図書助直之の封地があった。直之(1564〜1609)は小寺職隆の四男、つまり如水の弟である。黒田家筑前入部後は、秋月城主で一万二千石。しかしこの黒田図書助、それだけでは気づかない読者があるなら、もう一つ、黒田直之は兄・如水の感化で豊前中津で洗礼をうけたが、ある意味で兄以上に熱心な切支丹であり、秋月は切支丹町の観があったという事実を記しておこう。 ともあれ、黒田家は筑前太守となって、宇喜多旧臣を召抱えるのだが、秋月周辺の知行配分に注目するとき、切支丹信仰という背景を無視できないのである。そこで、ひょっとしたら、新免宗貫も宇喜多時代から切支丹信仰と交差し、その縁で、如水はじめ切支丹に縁が深い黒田家に召抱えられることになったのかもしれない。それは可能性の一つだが、従来指摘されなかったことだけに、ここで明記しておきたい。 そうなると、新免宗貫の没年も墓所も明らかではない、という新免末孫の事蹟逸失も理解できるのである。もし新免宗貫が切支丹であれば、後に没年も墓所も不明になることは、大いにありうることなのである。そうして、割注の形で補足されている記事、すなわち、宗貫の遺骸は、下座郡屋形原村深堀の山辺に葬った。後になって、村民が彼を神に祠り、今でも小社があるという話も、おおよそ思いがけない根拠を得ることになる。 新免伊賀守を祀る「伊賀様」という小祠が現存することは既述の通りである。『三奈木村史資料』(第一巻)の筑前新免氏系譜解説によれば、現存の祠は新免末孫による慶応元年の再建物らしい。つまり明治維新直前である。この屋根瓦・鬼瓦に「丸に十字」の紋がある。これは筑前新免氏の家紋である。 前に述べたように、三奈木の清岩寺には、新免氏墓碑(新免家累代塔)がある。これは明和七年建立のもので、新免氏系譜作成と同時期のものである。その墓碑の台座に、「丸に十字」の家紋がある。 これは以前から不審に思っていたことである。というのも、新免氏なら家紋は、三つ巴のはずだからである。しかし、この十字が久留子(クルス)だったということもありうる。とすれば、新免宗貫が筑前へ来た段階で、かような替紋にしたのかもしれない。 新免宗貫は、遠い九州の村で神と祀られた。これは記録されてしかるべきことである。上述の一件に関連して付け加えれば、――おそらく新免宗貫の当初の墓は切支丹墓で、後に破却されたものであろう。歿年墓所の無記録はそのためである。そうしてその祟りを懼れた地元民らが、伊賀様として祀ったのであろう――。これが「伊賀様」をめぐる問題を解く可能性を開く仮説である。 さて、新免宗貫の歿年は、筑前の末孫には不明というが、筑前新免氏を嗣ぐ七兵衛の項に、「慶長年中父則種卒後」とあって、筑前新免子孫には、則種の歿年は慶長年間だと伝えられていたことが知れる。ところが歿年に関して、じつは、作州側に一つ手がかりが残されている。それは新免宗貫の百年忌に建てた墓碑である。それが竹山城の麓に残っている。現在では判読不可能だが、福原浄泉によれば、碑文は、 村然院一忠清玄大居士 享保四年六月十八日壱百忌 と読めたという。となると、享保四年(1719)が百年忌だから、宗貫の歿年は元和六年(1620)という計算になる。これが別人のものとすれば決め手はないが、さしあたり新免宗貫の歿年を画定する資料はこれ以外にはない。言い換えれば、歿後百年たって作州の新免一族が建てた記念碑が、宗貫の歿年を示唆するのである。これは百年忌記念碑だから、享年の記事はない。したがって宗貫の生年は不明のままである。 しかしながら、筑前新免氏系譜は、この元和五年歿を否定する記事を有する。それはすなわち、宗貫が死んで相続があり、また分与調整がなされたのは、大坂陣より少なくとも八年前なのである。歿年は慶長年中である。したがって宗貫の没年は、元和六年だとすることはできない。 ともあれ、新免宗貫は九州で死んだ。歿地は領地の下座郡の村なのか、というと、そうでもあるまい。宗貫の屋敷は福岡の天神町にあった、と筑前新免氏系譜が記録するところをみれば、福岡市中で死んだと見る方が妥当だろうし、当初の墓も福岡にあったとする方がよい。博多には教会もあったし、黒田如水の本来の墓所は切支丹墓で、殉死者もそこに葬ったという。 だが幕府の切支丹禁令が波及してくると、福岡の切支丹環境も以前とは違ったであろう。宗貫の墓は下座郡に移され、やがてその墓も破却の運命を免れなかったはずである。そして、新免家領村があった下座郡では、宗貫の特殊な記憶刻印があって、上述の「伊賀様」を祀るようになった、という次第のようである。 Go Back |

伊賀様 福岡県朝倉市屋形原  新免家累代塔台座 家紋 清岩寺 福岡県朝倉市三奈木

*【三奈木村史資料】  竹山城の新免宗貫碑 岡山県美作市 |

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

|

以上、見てきたように、筑前新免氏系譜の始祖部分は、はなはだ心もとない記事しかない。則種(新免宗貫)の子にしても、彼らが「播州小原城」に生まれたとして、一貫して作州を播州と間違えているし、新免氏居城の竹山城の名も知らない。 しかし新免宗貫の子孫がその後どうなったか、これは美作の史料よりは筑前の史料に分があるはずである。 筑前新免氏系譜によれば、則種(新免宗貫)の子は、宇兵衛と七兵衛である。兄が宇兵衛、弟が七兵衛である。筑前新免氏は弟の七兵衛の子孫である。宇兵衛と七兵衛、両方とも「播州小原城」に生まれたことになっている。もちろん「播州小原城」など実在しない。 宇兵衛は、慶長五年に父・則種とともに筑前へ来て、黒田長政に仕えて、采禄三百石。父・則種没後は、遺領二千石のうち三百石を分与され、本知三百石と合わせて、計六百石である。 その後、宇兵衛は福岡から鞍手郡東蓮寺に移住した。つまり、黒田長政の遺志により、後嗣忠之は二人の弟、長興に五万石(秋月)、高政に四万石余(東蓮寺)を分知して、二つの分家を設立したのが元和九年(1623)。この折のことらしい。しかし宇兵衛は、後年故あって黒田家を致仕して、肥後へ行き、細川越中守の家臣となった。この子孫は今も肥後にあり、というから、宇兵衛の系統の新免氏は肥後にあったのである。このあたりは肥後側の裏付けをとっていないので、我々には確かではない。 この宇兵衛は字のみ記録されて、その名も諱も知れない。というのも、宇兵衛は長子ながら肥後へ去ったからである。筑前新免氏末孫には、歿年歿地を含めて以後の宇兵衛事蹟は、当然不明である。 さて、筑前新免氏は、弟の七兵衛種信の系統である。七兵衛も、いささか波乱の人生である。 慶長年間――何年かは不明――父・則種が死去すると、その遺領二千石は種信に相続させるという処置であった。ところが一年を経て、この二千石は、九百石減らされ、残る千百石は、七兵衛の伯父・五郎左衛門に五百石、兄・宇兵衛に三百石分与され、七兵衛は残禄わずかに三百石のみとなった。つまり、筑前新免氏は、宇兵衛が三百石増、五郎左衛門が五百石増であるが、七兵衛が三百石のみだから、全体として言えば、当初の合計二千八百石は千九百石へ減じられたということになる。 宇兵衛 三百石+三百石→六百石 五郎左衛門 五百石+五百石→千石 七兵衛 二千石→三百石 その後七年を過ぎ、七兵衛は故あって禄を召放された。つまり馘首されたのである。このため、筑前を立退いて、肥後へ行こうとした。細川忠興の家臣・伊道亀右衛門を頼ってのことだという。しかしこの「伊道」亀右衛門は「井門」亀右衛門の誤りであろう。井門亀右衛門家友は新免宗貫の旧臣で、宗貫が養子に入るとき、播州からついて来た、いわゆる新免六騎武者所の一人である。転変の後、関ヶ原役のときはすでに新免氏を離脱しており、赤松広秀の物頭で細川幽斎の田辺城を包囲した。そのおりの因縁で細川忠興に仕え、肥後にいたのである。 ところが、筑前新免氏系譜によれば、七兵衛が肥後へ去ろうと旅支度をしていると、黒田三左衛門一成から使者がきた。黒田一成は黒田家重臣である。摂津の有岡城主・荒木村重の家臣、加藤重徳の二男である。黒田官兵衛が有岡城に幽閉されたおりの縁で、官兵衛は加藤重徳の二男を養子に貰い受け、長政と兄弟同様にして育てたという。これが黒田一成で、のち戦功を重ねて、黒田家筑前入国後は、下座郡三奈木に知行一万六千石。黒田美作守である。 この黒田一成が、新免七兵衛が筑前を立退くのを留め、客分として迎えたという。筑前を立ち去るなとのことである。客分ながら、新免氏は筑前と薄皮一枚で首がつながったのである。これにより、下座郡城村に住むようになった。 さらに、小林甚吉・船曳刑部の名が見える。両人は黒田家にありついていた新免旧知の者らしい。本府ノ直仕というから、これは長政・忠之の家臣で、陪臣〔またもの〕ではない、ということである。 このうち小林甚吉は、おそらく小林甚右衛門の子孫、とすれば、これは知遇であるが新免家臣ではない。小林はもともと播州龍野城主に属した家で、中津時代以後黒田家に仕えた。一方船曳刑部は、船曳杢左衛門の息子である。杢左衛門は、新免宗貫が養子に入るとき、播州長水山城の宇野政頼から宗貫に付けられて行った側近の一人である。後新免を離れ宇野政頼の元へ戻ったが、離反し敵方黒田官兵衛の麾下に入った。船曳刑部は杢左衛門の二男で、九州に船曳氏を存続せしめた。長男は左衛門尚信といい、播州に残って子孫は船曳本拠の大内谷(現・兵庫県佐用郡三日月町)に存続したという。この小林甚吉と船曳刑部は旧縁の者で、彼らも七兵衛を扶助したものらしい。五口ノ扶持米ヲ送ラル、ということである。 ともあれ、この七兵衛の黒田家召放ちについては、原因は不明だが、想定しうるのは切支丹信仰との関係である。父の宗貫の代までは、まだ寛容に扱われたが、七兵衛の代になると、切支丹環境は厳しくなったものと思われる。これを拾い上げたのは、下座郡に領地をもつ黒田一成であった。 慶長十九年(1614)の大坂冬の陣のとき、七兵衛は黒田一成に従って上方へ行く。ところが、七兵衛は、忍んで大坂城へ入ってしまい、秀頼方についた。しかるに、入城以後は接戦が無く、同年十二月休戦となったので、包囲の諸侯も兵を返した。そのとき、七兵衛はまた黒田一成から懇命を受け、大坂城を出て、黒田一成に扈従して筑前へ帰り、再び城村に居住した。 大坂陣で七兵衛が城方へついた、というこのあたりの話は伝説じみているが、しかし、ありえない話でもない。というのも、黒田家は宇喜多旧臣を召抱えていたのだが、同じ頃、下座郡には明石道斎家臣の知行地があった。明石道斎とは、備前の宇喜多家家老で、知行三万三千石の明石掃部のことである。この明石掃部は新免宗貫よりも大物であるが、同じく黒田家に身を寄せていたらしい。この明石掃部が、黒田直之の近辺に住んでいたのは、同じ切支丹であるよしみからである。のち、明石掃部は姿をくらまし、やがて、十字架とキリスト像を先頭に掲げた異色の部隊を率いて大坂城へ入城する。大坂落城後、その後の掃部の行方生死は不明である。 切支丹と大坂陣ということでは明石掃部がその代表格だが、七兵衛は旧知の明石掃部に従って大坂城へ入ったのかもしれない。冬の陣は休戦ということで、籠城した浪人たちは多くが城を出た。このときに黒田一成の呼びかけに応じ、七兵衛は大坂城を出て筑前へ戻り、息子・弾之丞貫清とともに一成に召抱えられた。采地は百二十石、当初はもとの城村だったろうが、その後中嶋田村へ移る。これが筑前新免氏の居所となった。 島原の乱の寛永十五年(1638)、「肥州嶋原切支丹ノ門徒御誅伐ノ時」、七兵衛は黒田一成に属して原城攻めに加わったらしい。秋月周辺の切支丹状況も反転してしまっているのである。このとき、息子の弾之丞は、黒田一成の嫡子・一任に従って江戸にいたのだが、一任とともに戦場へ向かったという。この黒田一任は養子で黒田家に入った者で、実父は久野仁右衛門重時である。つまり一任は、久野四兵衛重勝(1545〜92)の孫にあたる。養子に入って黒田三左衛門の家と名を嗣いだのである。 息子の弾之丞は、黒田一任の麾下で原城攻めに参加し、戦死した。七兵衛は万治二年(1659)まで生きて、下座郡中嶋田村で死んだ。中嶋田村の田嶋原に葬った。晩年は新免休安と号していた。慶長年間に黒田家を召放されたとき、父の代からの附属した家臣はすべて暇を出したが、大原惣右衛門一人だけは、最後まで七兵衛に属したようである。 この七兵衛は父の宗貫とは違って、歿年月日も葬地も明らかである。筑前新免氏系譜が記録史料として読めるようになるのは、七兵衛の世代以後の記事に限られるのである。 七兵衛没後その采地百二十石は、次男・市右衛門貫種が嗣いだ。そしてこの系統が、筑前新免氏として受け継がれるのである。 もう一つ、新免宗貫の弟「常屋五郎左衛門」、つまり恒屋正友は、兄の遺領から五百石を分与されて都合千石。宗貫の息子、宇兵衛も七兵衛も召放ちを蒙ったので、むしろ正統はこちらなのだが、その後、恒屋の家は子孫断絶したという。詳しいことは不明だが、恒屋正友の系統は絶えたようである。 |

*【筑前新免氏系図】 ○宇野下野守則高┬山崎茂右衛門 │ ├新免弾正左衛門┐ │ 則種│ │ │ ├常屋五郎左衛門│ │ │ └某 熊見 │ ┌───────────────┘ ├宇兵衛 東蓮寺、後致仕 肥後へ │ └七兵衛種信┬弾之丞貫清 │ └市郎右衛門貫種┐ ┌────────────┘ └市郎右衛門種正─七兵衛種長┐ ┌─────────────┘ └市郎右衛門種久─弾之丞

*【新免氏系譜】

*【新免氏系譜】  島原乱図屏風  筑前国下座郡新免氏関係地図 福岡県甘木市周辺 |

|

なお、追加して検討すべき資料がある。それは、美作側史料の『東作誌』(吉野郡大野保川上村之記)にある、新免宗貫の息子たちの記事である。その内容は、筑前新免氏系譜とはかなり違う。宗貫の息子たちの世代以降になると、美作の史料よりは筑前の史料に明らかに分があるが、いちおう『東作誌』の新免氏系図の記事を確認しておきたい。 こちらでは、新免宗貫の息子は三人で、宇右衛門尉・半左衛門尉・彌大夫である。筑前新免氏系譜によれば、息子は二人で、兄が宇兵衛、弟が七兵衛である。名前に同一性はなく、宇右衛門尉と宇兵衛にやや類似性がみとめられる程度である。 それでは、作州新免氏系図では宗貫の息子について、いかなる記事があるか。まず、宇右衛門尉は筑前で仕えて、三千石を領した、とある。これは筑前新免氏系譜と照合すれば、誤りである。兄の宇兵衛は最初三百石、父が死んで三百石分与され、計六百石である。他方、弟の七兵衛が父の家督を嗣いで二千石を領したことがあるが、それも一年ほどで、自身は三百石になったのである。美作側では、九州へ去った宗貫の子のことまでは把握していなかったようである。 その代わりに、別の情報がある。まず、弟の半左衛門尉について、これは新免から宇野へ改氏して、江戸で旗本に召出され、六百石、という。もう一人の弟、彌大夫は、はじめ江戸に出たが、後に播州宍粟郡山崎領主松平備後守に仕えた。山崎家絶して、同国船越山卒という。とすれば、半左衛門・彌大夫ともに、九州へは行かず、江戸に出たようで、半左衛門は宇野を称し六百石の旗本になり、彌大夫だけが播州へ戻ったのである。 山崎というのは、かつて宇野氏が拠った長水山城の南麓にある町で、さらに黒田官兵衛が宍粟郡に三万石を得たとき、ここに居城したこともある。しかし、彌大夫が仕えたという「播州宍粟郡山崎領主松平備後守」にはやや疑問がある。状況を検証してみよう。 山崎藩は元和元年(1615)、池田石見守輝澄(池田輝政四男)が宍粟郡に三万八千石を賜ったのが最初。寛永八年(1631)、弟の政綱(赤穂城主)の死去により佐用郡と赤穂郡の内から三万石を分与されて、計六万八千石の領知。ところが、寛永十五年(1638)の御家騒動がもとで同十七年(1640)領地は没収、御家断絶となった。代わって泉州岸和田から松平周防守康映が入城し、宍粟郡と佐用郡の内五万石を知行。慶安二年(1649)、島根県浜田へ転封。その後に、松平備後守池田恒元(岡山城主池田光政弟)が入部して宍粟郡に三万石を領知した。寛文十一年(1671)恒元が没し、その子・豊前守政周が後継したが、延宝五年(1677)政周歿。これを養子の恒行(岡山城主池田綱政二男)が後嗣。ところが翌六年(1678)幼君恒行も江戸で急逝。結局後嗣なく、御家断絶となった。 以上の山崎藩の転変を見るに、「松平備後守」は池田恒元のことで、この家は転封後約二十年で無嗣改易である。『東作誌』の新免氏系図に対応するのは、この池田家であろうが、それにしては御家断絶が延宝六年、宗貫の子が遭遇する事件としては遅すぎる。時期として相応するのは、寛永年間の山崎騒動で潰れた前期池田家のことではないか。山崎池田藩の二つの御家断絶事件が混同されているようである。 ともあれ、彌大夫は御家断絶後、播州船越山に卒す。この舟越山は、佐用郡にある瑠璃寺のことである(現・兵庫県佐用町船越)。出家していたのであろう、彌大夫という名がいかにも古めかしく、この寺にふさわしい。なお、この彌大夫の子に庄兵衛という者があり、これは江戸に住み、ある旗本に仕えた。このあたり、宗貫の子と孫は江戸に縁があったようである。 ここで、美作側史料と筑前側史料をつき合わせてみるとき、宗貫の子の代以後の動向は、むろん筑前新免系譜に分があるというべきであるが、美作側の新免氏系図には、筑前側史料にない情報もある。半左衛門と彌大夫という別の息子の記事があったわけである。すなわち、新免宗貫が九州へ移るとき、それについて行かなかった息子たちがいた、ということである。これは新免貞弘や家貞という伯父たちの子孫が地元に残留したことと一部対応している。 美作側の新免氏系図が知らないのは、九州へ去った後の動向である。とくに宇兵衛に仮託された宇右衛門尉が、知行三千石とは伝説の域にある情報である。しかし、それよりも興味深いのは、この宇右衛門の子に、三喜之助貞為という者が出てくることであろう。 言うまでもないが、この三喜之助は、むしろ宮本武蔵評伝において有名な人物である。すなわち三喜之助は武蔵の養子になり、姫路城主・本多忠政の嫡子・忠刻に仕え、忠刻病死して殉死した、というわけである。内容は荒唐無稽で、体裁からして後世の挿入とすべき記事だが、今日でも、『東作誌』所収のこの新免氏系図の記事を鵜呑みにして、武蔵は新免宗貫の孫・三喜之助を養子にした、という妄説を書く者がいる。この妄説は武蔵産地美作説の一端を担っている。 筑前新免氏系譜を見ればわかるように、世代からすれば、もとより、新免宗貫の孫なら九州生まれである。しかし、そんな話は、新免三喜之助が武蔵の養子になったと説く者から聞いたことはない。傍証が杜撰なのである。 武蔵の養子になった「みき」之助なら、水野勝成家臣・中川志摩之助の息子、三木之助のことである。これは三木之助の甥・宮本小兵衛がきちんと記録を残している。新免宗貫とは何の関係もない人物である。『東作誌』の採取した新免氏系図は、もちろん新しい作成物で、播州姫路での武蔵養子・三木之助伝説を取り込んだものである。ただし、まさにその三木之助の甥が、近くの備前岡山の池田家に召抱えられたとは、まったく知らなかったようである。 ようするに、作州側史料では、九州へ去った宗貫の息子のことになると不正確である。ところがその孫になると、話はもう伝説である。けれども、新免三喜之助という者はいなかった。新免宗貫の孫は武蔵の養子にならなかった。もう、それでよいのでないか。 |

*【美作新免氏略系図】 ○徳大寺実孝─新免則重─長重┐ ┌───────────┘ │竹山城 └貞重┬宗貞─宗貫┐ │ │ ├貞弘 │ │ │ └家貞 │ ┌────────┘ ├宇右衛門尉―三喜之助貞為 │ ├半左衛門尉 │ └彌大夫―庄兵衛

*【新免氏系図】 東作誌による  山崎陣屋址 兵庫県宍粟市山崎町  船越山南光坊瑠璃寺山門 兵庫県佐用郡南光町

*【新免氏系図】 |

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

|

【 結 論 】 以上、筑前新免氏系譜に関し、これを読解分析してみた。その作業の結果導かれる結論を言えば、この系譜の始祖部分、すなわち則高及び則種の記事に関しては、ほとんど伝説の域にあり信憑性はまったくない。それに対し、則種の息子、ことに七兵衛種信以下は、記録史料として読むことができる。 それゆえ始祖部分は問題を含む。その始祖部分の記事について、問題点を整理をすれば、以下のごとく要約できるであろう。

(1) 筑前新免氏系譜における元祖の則高は、新免氏ではなく、則種(宗貫)実家の宇野氏である。したがって筑前新免氏系譜の起源部分は、「新免氏」系譜ではなく「宇野氏」系譜というべきものである。

史料批判を通じて筑前新免氏系譜を評価すれば、以上のような結論に至る。したがって武蔵研究において、この史料を不用意に「援用」してはならない。これは研究者諸家への警告である。(2) 元祖「則高」は、則種(宗貫)の実父・宇野政頼ではなく、政頼の曽祖父・則高であり、時代が合わない。宇野政頼を曽祖父・則高と間違えている。しかし、これが政頼の記事だとしても、内容にはかなり錯誤がある。 (3) 作州の父・新免宗貞の記事がない。もとより、新免氏の何たるか知らずに書いているので、新免氏が徳大寺実孝に発するという肝心の知識も欠いている。 (4) 則種(宗貫)の作州時代の記事は、我々が個別に検証したごとく、ほとんど史実とは違う伝説である。とくに美作と播磨の区別がついておらず、美作の事件・場所が播磨のそれと記録されている。言い換えれば、美作に関する認識をまったく欠落させている。 (5) この新免氏系譜が参照したと想定される秀吉書状二点(新免文書)は、どちらも後世の捏造物である。とくに吉野郡・佐用郡・八頭郡を新免弾正左衛門尉に与えるという記事は荒唐無稽であり、秀吉書状二点は、播州・作州の事情に不案内な九州末孫の口碑が物質化されたものである。 (6) とくに秀吉書状にある、「八頭」郡なる文字は、明治二十九年の三郡合併によって生じた郡名である。このことからすれば、秀吉書状そのものが明治の贋作とみなすべきところである。同時にそれは、同じく「八頭」郡なる文字を掲載する新免氏系譜にも謂えることである。この点は深く究明しなかったが、史料批判における根本的問題として注意を喚起しておく。 (7) 則種(宗貫)の事蹟に関連して、「宮本無二之丞」なる者が登場するが、これは筑前末孫の伝説である。たとえば、宮本無二之丞の息子が新免伊織で、伊織は細川越中守忠興に仕え、伊織の子が宮本武蔵だという珍無類の説を語る。ようするに、記述の背景を読めば、宮本無二之丞の記事は、いずれも九州において形成された伝説以上のものではない。 (8) 総じて言えば、筑前新免氏系譜の起源部分は、ほとんど誤りであり、これをもって信憑することはできない。それゆえ、則高及び則種の項目記事に関しては、武蔵研究において援用することはできない。これを援用する研究は、前提が間違っていると言うべきである。 |