|

宮本武蔵 資料篇 関連史料・文献テクストと解題・評注 |

|

Q&A 史実にあらず 出生地論争 美作説に根拠なし 播磨説 1 米田村 播磨説 2 宮本村

| [資 料] | 吉野郡 宮本村古事帳・下庄村古事帳 | Go back to: 資料篇目次 |

宮本村古事帳写(白岩家文書)  下庄村古事帳写(平尾家文書) |

これは美作〔みまさか〕の武蔵関連資料である。美作国(作州)は現在の岡山県北東部の地域である。 その美作国は、幕藩期初期、津山城主森家十八万石の属領であり、美作国の大半を領知した。吉野郡は美作東部の一郡である。 森家では、家老長尾隼人勝明を中心にして、知行地美作国の地誌を編纂するため、元禄初期、領内各村に伝わる古事や地理遺跡等の報告文書の提出を命じたものらしい。 おそらくその件に関連するものであろう、この吉野郡宮本村に関して、提出文書の写しという文書がのこされている。それが、宮本村古事帳写(白岩家文書)及び下庄村古事帳写(平尾家文書)である。前者の宮本村は、後者の下庄村の一部であったが、明暦年間に分村したようである。 この古事帳二文書の武蔵関連記事は、当地の平尾家の伝承であるらしい。平尾家は下庄村の庄屋で、宮本村に分家をもち、宮本無仁・武蔵の家を相続したと主張する家系である。 これら二文書は、武蔵産地美作説の根本文書である。のちに正木輝雄編述東作誌(文化十二年・1815)は、この古事帳の一部を記載している。いわば東作誌以前の史料であり、美作説のルーツを辿ると、まさにこの文書に行き着くのである。逆に言えば、美作説のあらゆる口碑あるいは文書・系図は、このテクストから派生したと言うべきである。 この古事帳二文書には、ともに、元禄二年(1689)の年号がある。そのかぎりにおいて、宮本武蔵に言及した文書としては、かなり早期の史料だといえる。それゆえ我々の関心を惹起するのであるが、現存文書は原本ではなく写本であり、同時にまた、内容分析からする史料批判によれば、元禄二年の文書にしては内容に矛盾混乱がある。それゆえ、武蔵関連記事は後世の加筆製作の可能性もあり、諸処疑義があるところである。 この文書の記事内容の信憑性如何については、改めてそれを白紙の状態から問い直す時期に来ていると思われる。ここでは、両文書の原文とその現代語訳、および評註を付して我々の読解を示すことにより、参考資料としたい。 |

| 吉野郡宮本村古事帳写 白岩家文書 |

|

【原 文】 覚 元禄二年 吉野郡宮本村古事帳 ひかへ (1) 巳三月 日 一、宮本村之儀、右ハ下庄村と一村ニ而御座候。卅二年以前ニ下庄・宮本之間ダニ大川御座候、高水之時分御用等指支申候ニ付、御断申上ゲ、弐ヶ村ニ罷成、只今宮本村と申候。(2) (中 略) 一、此村之内、宮本と申所ニ搆之跡有り、いにしへ宮本武仁居と申者居申候。(3) 其子武蔵迄ハ右之搆ニ居申候。是ハ天正より慶長迄之間之処ニ被存候。(4) 其後中絶、元和九年ニ武蔵末孫下庄村より上り、搆之上之畑ニ居住仕候。(5) 同名与右衛門・同九郎兵衛・同七郎左衛門、嫡子ハ九郎兵衛、本家下庄之屋敷ニ置、二男七郎左衛門、同弟仁右衛門迄ハ当地ニ居申、宮本武蔵家相続仕候。(6) 武蔵牢人之節、家之道具、十手・三ツくさり・すやり、家之系圖、姉孫与右衛門ニ渡し置候由、六拾年前ニ九郎兵衛代ニ焼失仕候。(7) 忠政公様當國御初入之時、丹波路へ御通り被爲遊筋にて、俄ニ下之庄村九郎兵衛方本宅ニ御晝休被遊、其砌御目見申上、其節御判御書等頂載仕申候。家ニ傳り候。(8) 廣光作くりから不動きり物の太刀之有候處、關民部様より御尋有之、指上奉候。(9) 宮本屋敷の儀ハ由緒不存候。(10) 只今屋敷の裏ニけや木御座候。以前ハ當村荒巻宮、屋敷東ノ山ニ御座候由、其節よりの御神木にて、御上より御用の節も御除不被爲遊候。(11) (中 略) 右之通相違無御座依御尋書上申候 元禄二年己三月 日 吉野郡宮本村庄屋 組頭 百姓代 津山御奉行様 (12) |

【現代語訳】 覚〔おぼえ〕 元禄二年 吉野郡宮本村古事帳 ひかえ〔控〕 巳三月 日 一、宮本村の儀、右は、〔もとは〕下庄村と一村でございました。三十二年以前*に下庄・宮本の間に大川がございました。川が増水すると、御用等が差支えますので、〔役所に〕お断り申上げ、二ヶ村になりまして、現在は、宮本村と申しております。 (中 略) 一、この村の内、宮本と申す所に搆〔かまえ〕の跡があります。その昔、宮本武仁が居たと申す者がございます。その子・武蔵までは、右の搆に居りました。これは、天正より慶長までの間のように思われております。 その後、中絶し、元和九年(1623)に武蔵の末孫が下庄村より上り、搆の上の畑に居住いたしました。同名与右衛門・同九郎兵衛・同七郎左衛門、嫡子は九郎兵衛で、〔九郎兵衛を〕本家である下庄の屋敷に置き、二男の七郎左衛門、同じく弟の仁右衛門までは当地に居り、宮本武蔵家を相続いたしました。 武蔵が浪人したとき、家の道具・十手・三ツ鎖・素槍、家の系図を、姉孫*の与右衛門に渡し置きました由ですが、六十年前*に九郎兵衛の代に焼失してしまいました。 (森)忠政公が当国御初入の時、丹波路へお通りなされた道筋で、俄かに下之庄村九郎兵衛方本宅にお昼休みなさって、そのみぎり御目見申上げ、その節御判御書等を頂載いたしました。それが家に伝わっております。広光作の倶利伽羅不動の切り物の太刀がありましたところ、関民部様よりお尋ねがあり、差上げました。 宮本屋敷のことは、その由緒は存じません。現在、屋敷の裏にケヤキがございます。以前は当村の荒巻神社が、屋敷の東の山にございましたそうで、その時以来の御神木で、お上より御用の節もお伐りになりませんでした。 (中 略) 右の通り相違なく、お尋ねにより申告いたします。 元禄二年(1689)三月 日 吉野郡宮本村庄屋 組頭 百姓代 津山御奉行様 |

|

【評 注】 (1)ひかへ この「覚」(おぼえ)というのは、これが記録文書であることを意味する。文書のタイトルは「吉野郡宮本村古事帳」である。宮本村古事帳だから、他にいろいろ記事があるが、ここでは関係部分のみ抽出して、読解分析することにする。 ただし、この文書には「控」とある。つまり、原本ではない。この点は、文書の史料的価値を左右する。つまり、この文書じたいは「控」、副本であって、「写」である。これが原本でない以上、「元禄二年(1689)三月」という時期に作製されたものかどうか、不明である。 というのも、元禄年間に企画された『作陽誌』は、美作東部、つまり東作地域に関しては成らなかったからである。したがって、その元禄二年の期日を有する文書が存在することじたい、疑問がある。 ただし、以下の読解にあたっては、「元禄二年三月」というこの記述時点を前提にして、読み進めてみることにする。説話の時点というのも説話素の一つだからである。 Go Back (2)宮本村之儀、右ハ下庄村と一村ニ而御座候 宮本村の由来。もとは下庄村と一村であった。下庄村というのは、吉野川(大川)対岸にある、宮本村の親村である。宮本村はこの親村から分村して出来た新村だということ。 そして、分村したのは三十二年前というから、「今」を元禄二年とすれば、明暦以来のことである。洪水か何かで分断され、何か公務で支障があったからというのが分村の理由である。それで、「只今」(つまり元禄二年)は、この地を「宮本村」と称していると。とすれば、「宮本村」という村は、古いものではない。 宮本村分村が明暦四年だとすると、武蔵死後少なくとも十年以上経って、「宮本村」と称するようになったのである。したがって、武蔵を「作州宮本村」の生れとするのは、かりに武蔵がこの地に生まれたとしても、正確ではない。「宮本村」はまだ存在しない。ゆえに「作州宮本村」ではなく、「作州下庄村」の生れと言わねばならないはずである。 同時に、宮本村古事帳にこうした分村記事があるにもかかわらず、後出の下庄村古事帳(同年九月付)には、依然として「下庄村宮本」とあるのも、奇態なことである。下庄村では、分村後も枝村の扱いが続いていたということなのか。それにしても不審である。 ともあれ「宮本村」の古事帳によれば、「宮本村」と呼ばれる村ができたのは、明暦年間、むろん武蔵死後のことである。言い換えれば、武蔵生存中には、そもそも美作に「宮本村」は存在しなかった。――これが結論である。 しかし、問題はそこに留まらないのである。というのも、その元禄二年より八十年ほど後の明和年間(一七六〇年代末)の美作国絵図をみると、下庄村や中山村はあるが、宮本村はまだ記載がない。したがって、この明和年間の国絵図によって知れることは、少なくとも十八世紀後期までは、「宮本村」は存在しないということである。つまり、武蔵死後百年以上たっても、美作国には「宮本村」は存在しないのである。 これに対し、東作誌(文化文政期)当時の美作国絵図(文政十二年再刻)になると、宮本村が登場している。これは再刻絵図だから、初版絵図はもう少し以前の制作であろう。おそらく、十八世紀末あたりに宮本村が新設されたのである。ただし、東作誌においても、「下庄之内」として宮本村之記を記す。枝村としての扱いである。 このことから導かれる問題は、下庄村と分村して「只今宮本村と申候」と記す宮本村古事帳の「元禄二年」という日付は信憑しうるか、という問題である。「只今宮本村と申候」と記しうるのは、十八世紀末の状況を反映しているとすれば、宮本村古事帳の現在=元禄二年は疑わしい。宮本村古事帳の記事は、元禄二年よりももっと新しい。およそ百年後の状況を反映しているとみなしうる。 そうしてもう一つの問題は、武蔵死後百年以上たっても、美作国絵図には「宮本村」は存在しない、という点である。すなわち、この点に関するかぎり、天正生れの武蔵が、作州吉野郡の「宮本村」なる村に生れることはありえない。まだ存在しない村には、武蔵といえども生れることはできないのである。 これは、武蔵は「作州宮本村」に生れたとする美作説にとって、迷惑な難問であろう。武蔵は「作州宮本村」に生れたとする美作説は、形式的操作によっても、謬説たることは明かである。 言うまでもなく、武蔵の当時、美作国吉野郡に「宮本村」なる村が存在しなければ、「武蔵は作州宮本村に生れた」という言説は成立しない。そういうことになるが、美作説論者は、まだだれもこれに気づいていないのである。 Go Back |

宮本村古事帳 上書  下庄村と宮本村  宮本村はまだ存在しない 美作国絵図 明和年間(1760年代末)  宮本村が登場 (矢印) 美作国絵図 文政12年(1829)再刻 |

|

(3)いにしへ宮本武仁居と申者居申候 この村の内の「宮本」というところに、搆の遺跡があるということ。「搆」というのは地侍の搆居である。規模からして「城」とまではいかないが、要塞化した屋敷のことである。 この搆の記事は、後出の下庄村古事帳(平尾家文書)の方にやや詳しく記載がある。いずれにしても、この記事は、宮本という所にある「搆の遺蹟」に関する伝説を述べたものである。 つまり、村内の「宮本」というところの搆居に、その昔、「宮本武仁」という者がいた――ということを言う者がいる――とのことである。「申者居申候」というのは、つまり、現代ふうに言えば、「そのように申す者がおるのでございます」ということだろう。 これは直接的経験の記述ではなく、言い伝え、伝聞伝説である。「そのむかし」という昔話である。この点は十分勘案すべきである。 この「宮本武仁」は、宮本武蔵の「父」は無二(むに)という者だという説が美作へ流伝して形成された名である。「武仁」は「むに」と読んだのであろう。平仮名「むに」は「武仁」字である。「むに」という語音が伝わったので、それを漢字「武仁」に起こしたのである。 この「武仁」に、「たけひと」とルビをふる解説書もあるが、それは却下すべき謬説である。後出の平尾家文書の方では、「武仁」ではなく「無仁」である。当時の呼び名では「むに」とすべきである。なぜなら、「無仁」を「たけひと」と読むことはありえないからである。 しかし「無仁」とはひどい当て字をしたものである。そうではないか。「無仁」とは「仁無し」、まさに極悪非道のようである。ご当地ではそんなことには頓着しなかったようであるが、それにしても、「武蔵父」の新免無二も、美作でひどい名を授かったものである。 また、ここで示される武蔵の父の名字は「宮本」である点に注意すべきである。武蔵養子の宮本伊織が、故郷の泊神社を再建した折の棟札(承応二年・1653年)に記したように、武蔵は新免無二の家を相続して新免氏になったが、宮本姓を名のるのは武蔵の代からである。つまり、このように無二に宮本姓を冠するのは、そういう事情を知らない後世の伝説であることを露呈している。 Go Back (4)其子武蔵迄ハ右之搆ニ居申候。是ハ天正より慶長迄之間之処ニ被存候 武仁の子・武蔵までは、宮本にあるこの搆居にいた。これは、天正より慶長までの間のように思われております(之様ニ被存候)、との記事。 「天正より慶長まで」ということは、漠然とした期間で、もとより時期を特定するものではない。父子二代、そのころ「宮本」にあった搆居にいた、それは天正より慶長までの間らしいと「思われている」(被存候)という推測の報告である。そうした推測があることを述べているのである。 後世の者らからすれば、せっかく武蔵が出てきたのに、「思われております」とあっては、はなはだ心もとない記事である。いずれにしても故事伝説記事であるので、こうした文体になるのもいたし方なく、それもまた必然であろう。 なお、この「天正より慶長まで」という推測記事については、本サイトで別に論述されているように、別の問題があることを示唆しておく。 Go Back |

宮本搆址 昭和30年代  宮本武仁・其子武藏 宮本村古事帳写 |

|

(5)其後中絶、元和九年ニ武蔵末孫下庄村より上り… その後、「中絶」があったが、元和九年(1623)に「武蔵末孫」が下庄村より上り、搆居の上の畑に居住した、との記事である。文脈からすれば、武仁・武蔵親子が住んでいた搆居の上の畑に、武蔵の「末孫」にあたる者が住み着いたというのである。 これは、この文書の記述時点「元禄二年」より少なくとも六十年以上前のことになるが、「元和九年」と明確な年が記述されている。その点に注目したい。 しかし、元和九年には、武蔵はむろんまだ在世中どころか、中年(四十歳)だから、「武蔵末孫」というのも奇異な表現である。文書の記述時点が後世のもので、時間的に距離があるために、ついそんな表現になったのか、かなり胡乱な書き方である。武蔵はまだ播磨に居た時期であるが、このように「武蔵末孫」を登場させるところをみると、これは武蔵の歿年さえ不明な地域の人々による伝説形成である。 史料批判の観点から厳密に分析すれば、こうしたところから、記事の書き手自身のポジションが露呈するのである。つまり、思わず知らず書き手は自身を暴露してしまうわけで、こうした錯誤が真実を物語ってしまうのは、何もフロイトのいう「日常生活の錯誤」に限ったことではない。 物事の始まり、起源は、遡及的に搆成される。時間は逆方向に搆成される。この「武蔵末孫」という語は、記述主体のポジションを露呈しており、そうした遡及的搆成を図らずも自ら証言しているのである。 文書が語るのは内容だけではなく、まさにその形式が雄弁に物語る。しかも錯誤・失敗を通じて自身の真実を語ってしまうのである。このケースはその一例であり、同時に説話化とその発生の瞬間を証言するものである。 むろん後代「武蔵末孫」と言えるのは、豊前小倉の宮本伊織の子孫であろうが、元和九年にはまだその伊織でさえ武蔵の養子になっていない。実際の事情を知らぬ美作の伝説である。年号が具体的だからといって、それが事実記載とみなすことはできない、という事例がこれである。後世の伝説ほど具体的なディテールを書き込むのはよくあることである。 Go Back (6)同名与右衛門・同九郎兵衛・・・宮本武蔵家相続仕候 「同名」与右衛門というのは、与右衛門が「宮本」与右衛門を名のったということである。以下息子たちも、「同」九郎兵衛等々とあるから、「宮本」姓を名のったということになる。 しかし、与右衛門以下子孫は、平尾氏である。古事帳の記事のみが彼らを宮本氏にしている。これは下庄村古事帳でも、「宮元武蔵」の関連か、「宮元」与右衛門という姓である。この点は疑わしい伝説であり、後に問題として採りあげよう。 宮本村古事帳によれば、与右衛門の嫡子は九郎兵衛で、本家である下庄村の屋敷に置き、二男の七郎左衛門、同じく弟の仁右衛門までは宮本村の当地に居り、「宮本武蔵家」を相続した、との記事である。 とすれば、与右衛門の嫡子は、九郎兵衛で下庄の本家、次男が七郎左衛門、その弟が仁右衛門、この次男以下が、宮本村で「宮本武蔵家」を相続して分家し、この搆の上に居住したということのようである。この点は、後出の平尾家文書の記事と照合させる必要があろう。 Go Back (7)六拾年前ニ九郎兵衛代ニ焼失仕候 前記にある与右衛門は、武蔵の「姉孫」だという。つまり、この記事によれば、「宮本武蔵家」の相続は、 武蔵 → 武蔵の姉の孫(与右衛門)→ 姉の曾孫(九郎兵衛) ということになる。 上記の一連の文脈からすれば、武蔵が一種の「相続放棄」をして、父・武仁の家を姉の孫に譲ったということになる。その相続放棄の時点は、「武蔵牢人之節」である。 もちろん、武蔵は一生仕官しなかったのだから、浪人もクソもないのだが、ここでは「武蔵が浪人した時」という、およそありもしない説話生産がみられる。武蔵は浪人する前、誰に仕官していたというのか、それは不問なのである となれば、かろうじて言えるのは、この「姉孫・与右衛門」が、武蔵の父・宮本武仁の家を嗣いだということであり、これでは決して「武蔵末孫」とは言えないことになる。それを無視して、ことさら「武蔵末孫」というのは、ようするにこれがご当地の武蔵伝説だからである。 しかし、実際の与右衛門は、平尾氏系図によれば、とても武蔵の姉孫とは云えない。というのも、与右衛門正重には寛永元年(1624)六十七歳卒の記事があり、これによれば、与右衛門は永禄元年(1558)生れ、武蔵よりも二十六歳年長であり、いわば父親の世代なのである。したがって、与右衛門は武蔵の姉孫だというのは、話が混乱しているわけである。 この点、後出の平尾家文書の方は、話にもう少し整合性をもたせている。そちらは、宮本無仁の妹の子、つまり、無仁の甥が、家を嗣いだことなっているからである。それでも、上記のように、与右衛門が武蔵の父親の世代だとすれば、武蔵の従兄とするにはかなり難がある。 この部分の記事で、もう一つ注目すべきは、相続の物証が存在しないという点である。 武蔵から姉孫の与右衛門への相続には、証拠があったという。つまり、武蔵自身が牢人(浪人)した折、家の道具・十手・三ツ鎖・素槍、家の系図を、姉の孫の与右衛門に譲渡した。しかるに、六十年前に、与右衛門の子・九郎兵衛の代に焼失してしまったという。 このように、残念ながら、物証はすでに存在しないのである。元禄二年から逆算すると、六十年前は、寛永六年(1629)前後。武蔵は四十代半ばで、播磨に居た時代である。このころ、美作には「武蔵末孫」が存在するばかりか、武蔵から譲渡された物証まで喪失してしまっていたというわけである。 ともあれ、先祖与右衛門は武蔵の姉孫で、武蔵から宮本搆の権利を相続したというが、その証拠はあるかというと、それは以前は存在したが、すでに失われて存在しないとの答えになる。 系図証文といった焼失しやすいものは別にして、十手・三ツ鎖・素槍という鉄製の道具もあったというのに、その残骸すら残っていないのも奇妙なことである。だが、物証消失は完全であり、また完全な喪失以外にはないのである。 ここで、伝説はループを描いて完結する。ないものはないのだから、あとは信じるしかない。そんなトートロジーの迷宮が搆成されるだけである。 しかし、喪失に先立つ所有なし。――とすれば、もともと物証はなかったのである。喪失譚は、それもまた伝説の搆成要素なのであり、しかも伝説を完結する装置である。 Go Back |

下庄村と宮本村(再掲)  「元和九年ニ武藏末孫」 「姉孫与右衛門」

*【宮本村古事帳の筋目】 ○宮本武仁┬姉―(姉の子)┐ | | └宮本武蔵 | ┌―――――――――――┘ |姉孫 └与右衛門┬九郎兵衛 | ├七郎左衛門 | └仁右衛門

*【下庄村古事帳の筋目】 ○┌宮本無仁―宮元武蔵 | └無仁妹 宮元 ├―――与右衛門―┐ 衣笠九郎次郎 | ┌―――――――――――┘ └九郎兵衛―七郎左衛門―┐ ┌――――――┘ ├七郎左衛門 | └仁右衛門 |

|

(8)忠政公様當國御初入之時 ここで、おそらく記念すべき口碑が語られている。ここで言う「忠政公」とは、津山城主になった森忠政(1570〜1634)のことである。 美作は岡山城主・小早川秀秋の領域であったが、慶長七年(1602年)秀秋死後、小早川家は無嗣改易となる。そこで慶長八年(1603)、信州松代藩主であった森忠政が美作国十八万石を与えられて入部した。津山城とその城下町の建設は、忠政の代の業績である。いわば忠政は、(これも同名の小笠原忠政が明石藩始祖であるように)津山藩始祖なのである。 森忠政は、本能寺の変で信長に殉じた森蘭丸の弟である。忠政は六男だが、兄たちが早世もしくは戦死で逝ってしまったので、森氏を嗣ぐことになった。信長から秀吉、家康そして家光の時代まで、長期に亘って森家を存続せしめたのである。官位は右近太夫・中将・侍従などがある。後出の下庄村古事帳には「中将様」とある。 この森忠政が美作に初めて国入りしたとき、入国経路は「丹波路」。ということは、京都から丹波篠山を通りそこから播磨中部を西行して、美作北部に入るという道順であろう。その道中、この土地を通過するついでに、下庄村の九郎兵衛宅でこの新領主が昼休みをとった。九郎兵衛は御目見し、御判の文書も頂戴した。それが子々孫々の誉れとなったようで、この慶長八年(元禄二年からすると八十六年前)の出来事が、古事帳に記録されたのである。 宮本村古事帳なのに、下庄村の九郎兵衛宅のことを書いているのは、そちらが本宅で、宮本村の方は別宅であるという関係である。下庄村古事帳には「新宅」とあって、下庄村の本宅を新築して、そこへ殿様を迎えたということであろう。 しかしながら、平尾家に後世語りつがれたこの最も記念すべき出来事も、その時期に矛盾があり、伝説の破綻が露呈しているのである。 というのも、宮本家古事帳によって展開できる系図をみれば、この九郎兵衛の父・与右衛門が、武蔵の姉孫なのである。慶長八年(1603)というと、武蔵が二十歳である。その年に、武蔵の姉孫がこの世に存在するはずもないし、曾孫である九郎兵衛はなおさらのこと、九郎兵衛の殿様お目見えの一件は、まさしく父母未生已前のことである。 しかし他方、平尾氏系図によれば、平尾与右衛門は元和六年(別系図では寛永元年)歿、子の九郎兵衛は明暦二年(1656)歿だから、おおよその世代はわかる。これだと、与右衛門は武蔵の姉孫ではないし、九郎兵衛も曾孫ではありえない。したがって、宮本家古事帳による系統筋目の誤りは杲らかである。 森忠政の美作初入国に遭遇するのは、九郎兵衛というより、父の与右衛門の代であろう。それを、この伝説は、九郎兵衛の代と混同しているらしい。それがなぜ九郎兵衛の代の話になってしまったか、伝説というものはしばしば年代を無視するのだが、九郎兵衛の代ではありえない事跡だとすれば、そもそも森忠政入部に際して休息の栄誉にあずかり御目見えもした、ということじたいが、なかったことかもしれない。 しかるに、宮本村古事帳では、九郎兵衛が御目見をして、御判御書等を頂載し、それが家に伝わっているという。証拠の品があるというわけである。ところが、後に見るように、下庄村古事帳では、七郎左衛門(九郎兵衛の息子)の代に火難に遇って、それを焼失してしまった。二十年あまり前のことだと書いている。 下庄村の子孫は本家筋で、宮本村の子孫の方は分家筋なので、二十年あまり前に本家で焼失してしまったのを知らなかった、――とも云えない。宮本村古事帳の伝説は、それを承知で、物証はあると語るものだったともみえる。ようするに、下庄村の本家に証拠の品があると聞いているという話である。 ともあれ、下庄村古事帳では、その証拠を示す事物が、七郎左衛門の代に焼失してしまったということである。九郎兵衛の代に森忠政の美作初入国があったわけがないとすれば、これも喪失に先立つ所有なし、武蔵から譲渡された文書道具が焼失してしまったというのと同じく、そもそもの始めからそんな事実はなかったということであろう。 Go Back |

森忠政坐像 岡山県津山市 鶴山公園  下庄村と宮本村(再掲)

*【宮本村古事帳の筋目】 ○宮本武仁┬姉―(姉の子)┐ | | └宮本武蔵 | ┌―――――――――――┘ |姉孫 └与右衛門┬九郎兵衛 | ├七郎左衛門 | └仁右衛門

*【下庄村古事帳写】

《其後、忠政様御書頂戴仕候。七郎左衛門代ニ、不斗而火難ニ燒失仕候。弐拾年余已前ニ而御座候》 |

|

(9)廣光作くりから不動きり物の太刀 これも津山城主・森家との関わりを語る記事である。おそらく九郎兵衛のことだろうが、所有していた太刀を、関民部に進上したという事跡である。 この「関民部」は、二代目津山城主・森長継(1610〜98)の弟、関長政(1712〜98)のことであろう。 津山藩主・森忠政の息子はすべて早世してしまったので、子に継嗣がなく、そこで、家臣の関成次に嫁がせた忠政三女(於郷)の息子、つまり忠政の孫である家継を養子にして、嫡孫相続の形態にした。家継は後に長継と改名し第二代津山城主となる。 森長継は慶長十五年津山生れ、寛永十一年(1634)に正式に忠政の養子となり、同年三月に徳川家光に拝謁した。同年七月七日忠政が京都で急死した(六十八歳)。上洛する将軍秀忠を迎える指揮を取っていたが、大文字屋宗味の家で桃を食べてそれに当たって死んだという話がある。長継は直ちに森家の家督を相続して、津山城主となった。 長継は自分の生まれた関家に対して、実弟の関長政に津山森家領地から一万八千石を分知し、津山新田藩を立てた。これは津山森家の分領という形で設置したため、藩主とはいっても関長政は津山城内を居所とした。宗家森家津山除封後は、しかし関家は存続し新見藩主となる。宮本村古事帳に出てくる「関民部」は、長継実弟のこの関長政であろう。 九郎兵衛は、「広光作くりから不動きり物の太刀」を所有していた。関民部がそれを尋ねたので、差上げたというのである。これは召上げである。それゆえ、在所の農民としては名誉なことで、それを古事帳は記したというわけである。 ここでいう「広光」とは刀匠の名である。広光は南北朝期相州伝を代表する刀工とされる。「くりから不動きり物」とは密教法具の倶利伽羅剣で、不動尊に関係するものであろう。不動明王の右手にある剣は正しくは龍蛇が巻きついているもの、「倶利伽羅剣」という。倶利伽羅はバラモン経典ではナーガ(龍 Naga)の王、仏典では鳩利迦(クリカ Kulika)として登場する。この龍蛇が剣に巻きついているかっこうである。倶利伽羅剣、魔を祓う力のシンボルである。 倶利伽羅剣は刀身の彫物意匠に多く使われた。倶利伽羅不動・倶利迦羅龍王という名の遺蹟は多い。俗に刺青の事を「くりからもんもん」というが、正確にはこの倶利迦羅龍王の紋様の刺青のことである。 したがって、右図版のような不動明王の倶利伽羅剣をアレンジした意匠の広光の太刀を、九郎兵衛は所有していたということであろう。それが関民部の耳に入り、召上げがあったという話である。 Go Back |

*【森家略系図】

○忠政┬重政 | ├忠広 | ├──=長継┬忠継―長成 | ↑ | └女子┌長継├長武 | | | ├-┼長政├長治 | | | 関成次└衆之└衆利  脇差 相模国住人広光 倶利伽羅剣彫物がある |

|

(10)宮本屋敷の儀ハ由緒不存候 宮本屋敷のことだが、その由緒は分からないというのである。つまり、由緒というのは、これがいつの時代に造ったのか、往時だれの搆居であったか、ということだが、それを村民はだれも知らないということである。 すでに見たように、この宮本村古事帳には、宮本と申す所に搆の跡があり、その昔、宮本武仁が居たと申す者が居り、天正より慶長までの間のことか、その子・武蔵まではその搆に居たらしいと記していたはずである。とすれば、この宮本村古事帳の記事では、宮本武仁やその子武蔵が住んでいたという伝説は、宮本屋敷の「由緒」を物語るものではないのか、という疑問が生じる。この点は注意すべきポイントである。 ようするに、宮本屋敷の由緒はだれも知らない。したがって、宮本搆が、新免家記の「平田無二」の居所だったという言い伝えもなかったのである。宮本村古事帳の《宮本屋敷の儀ハ由緒不存候》は、ある意味で重要な証言なのである。 さらに云えば、宮本村古事帳は、他にも不明記事を記載している。たとえば、この村の内、八谷という所に城があるが、誰それの城、何年前に落城したとか、語り伝えもないとか、あるいは、この村の内 中西町という所に龍福寺という寺屋敷があるが、何年以前に断絶したという語り伝えもないとか、また他には、同村の内野町という所に清下寺という所があり、この寺もどれほど前に中絶したのか、語り伝えもない、というようなことを書いている。口碑伝承の欠如と不在である。 そういう一連の記述の中で見れば、宮本搆について、《宮本屋敷の儀ハ由緒不存候》とあるのは、口碑伝承の欠如と不在を語るもので、古事帳本来の記述であったと思われる。しかるに、「宮本搆に、宮本武仁と武蔵が居たそうだ」という記事は、「宮本屋敷の由緒は存じません」というこの文言とは、まさに両立不可能である。それゆえ、宮本搆に宮本武仁と武蔵が居たそうだという記事、そしてそれに伴う「姉孫平尾与右衛門が武蔵から家を受継いだ」という話は、後世の加筆であるとみなしうる。 たとえば、「姉孫」与右衛門という記述にしても、もしこれが古事帳の元禄二年の記事であれば、そこまで事実と相違が生じるか、という疑問がある。つまり、元禄二年なら九郎兵衛の子の七郎左衛門忠宣の在世中であり、それが祖父の与右衛門が武蔵の姉孫だという奇妙な世代錯誤をするはずがない、ということである。言い換えれば、七郎左衛門在世中の元禄二年に、こんな記事が書かれるわけがない。 つまりは、武蔵から与右衛門が家を相続したという話そのものが、元禄二年よりかなり後の加筆であろうというのが、結論である。この加筆は、「宮本搆の由緒は存じません」という伝承の不在欠落に対し、その空白を後人が穴埋めしたものである。 しかも、後出の下庄村古事帳は類似の記事を記しているが、とくに系統筋目における与右衛門のポジションに関し、前述のように宮本村古事帳の記事とは大いに相違を生じている。これは伝説がまだ活発に動いていることを示す標識であり、古事帳二文書の武蔵伝説それ自体が、新しい運動の産物だということである。 Go Back |

|

|

(11)只今屋敷の裏ニけや木御座候 さきほどの宮本屋敷の関連で、もう一つの記事は、現在、屋敷の裏にケヤキがあるということ。これは古事帳の現時点での話である。以前は当村の荒巻宮(荒牧神社)が、屋敷の東の山にあったそうだという話を伝える。 当村の荒巻宮とは、現在の讃甘神社のことだが、これは明治になっての神社名、江戸時代は荒牧大明神である。この元の神社が宮本屋敷の東の山の上にあったそうだという言い伝えである。すると、荒巻宮は、山上の元宮が下へ移設された新宮だということになる。 これについて、後世の東作誌によれば、当社は実は近くの山にあったが、天正年間に兵火に焼かれた。それを今の場所に移設した。昔は總社と称して大きな神社だったという、と記録している。 神社棟札には、寛文元年(1661)に、平尾七郎左衛門が今の場所に社殿を遷し、元禄九年(1695)に津山城主森長成(1671〜97)が再建した、とあるらしい。これは未確認だが、もし、その社殿移設に平尾七郎左衛門が関与しているなら、寛文元年というのは時期は合う。この時期の平尾家当主は、七郎左衛門忠宣だからである。天正年間に焼失してそのままになっていたのを、寛文元年に、平尾九郎兵衛の子・七郎左衛門が山上から下へ遷したということである。 宮本村古事帳には、宮本屋敷の裏にあるケヤキについて、これは神社が山上にあったとき以来の御神木で、お上より御用の節も伐採されなかったとある。ということは、宮本搆というのも、本来は神社の境内を潰して搆居にしたものらしい。そのため、屋敷の裏に御神木のケヤキの大木がある、という格好になったのである。 そのことからすると、おそらく、宮本搆そのものはあまり古いものではない。天正年間に兵火で山上の神社が焼失して、その後ここに搆居を設置したもののようである。しばらく神社は潰れたままだったが、それを、寛文元年になって、七郎左衛門の代に、山上から移設して新宮としたのである。 もちろん、宮本搆址の自分の屋敷が、本来の神社の境内を占領したかたちなので、川の向いに新宮境内を設けて、そこへ遷宮したということであろう。それが現在の讃甘神社がある位置である。 古事帳にあるケヤキの大木について、十九世紀の東作誌にも記事がある。すなわち、「宮本武蔵屋敷」について、三十間四方、石垣は、寛永十五年天草一揆の節、公儀より命ありて取崩すと云々と、古事帳の記事を転記した上で、大木槻(ケヤキ)の木ありとして、周囲二丈七尺(約八m)、荒牧大明神にある巨木と雌雄なりと云う、と記している。 荒巻宮の項には、槻(ケヤキ)の巨大な古木があって、御神木である。川向にあるものと雌雄という。隔年ごとに交る交る芽を出すので、人皆不思議なことだと思っている。その他方の一本は川向の森の中にあり、というから、これが古事帳のいう屋敷の裏にあるケヤキの大木であろう。 古事帳には、川をはさんで向い合う雌雄の大木という記事はない。それが東作誌の時代には、そんなふうに雌雄一対にみえる二本の大槻という姿になっていたようである。 現在は、タラヨウの巨木はあるが、古事帳のいう屋敷の裏にあるケヤキの大木はない。ただ、周囲九mほどの大樹の根株が残っているということである。 以上、この段を読めば、《宮本屋敷の儀ハ由緒不存候》以下、屋敷の裏にあるケヤキの話、これが古事帳本来の記事であろう。現存古事帳写本は、この記事の前に大幅な加筆増補をしたものである。ようするに、加筆の要点は、先祖の与右衛門が宮本搆を「宮本武蔵」から相続した、という伝説である。 この加筆は、「宮本搆の由緒は存じません」という伝承の不在欠落に対し、その空白を後人が穴埋めしたものである。これは現実的には、無主の宮本搆を占有する行為に対応し、それを正当化する機能をもつ。そのとき召喚された名が「宮本武蔵」であり、文字通りの外挿(extraporation)であった。それゆえ、宮本村古事帳本来の記事では、ケヤキの大木しか語る材料がなかったことを、改めて思い起こす必要がある。 Go Back (12)津山御奉行様 これは、元禄二年(1689)三月の日付をもち、吉野郡宮本村庄屋、組頭、百姓代という村役が、津山の奉行に提出した書上げ文書だということである。 お尋ねにより、とあるのは、領内諸村に古事・地理、古城等の遺跡について申告させたのである。これは、美作国主としての森家に、作陽誌という地誌作成の計画があってのことである。津山の奉行というのは、何々奉行とも記していないから役名は不明だが、地誌作成事業の責任者であろう。 津山城主森家では、元禄二年に家老長尾隼人勝明を中心にして地誌作成の企画が立てられ、長尾はこの事業の予算人員を確保し、作州西部6郡について江村宗普(春軒)に、東部6郡について川越玄三(玄俊)に担当させた。そうして、東西それぞれ分担しての現地調査が開始された。西部担当の江村は順調に仕事を遂行し、元禄四年(1691)に成就に至った。 ところが、美作東部六郡担当の川越玄三の仕事の方はなぜか遅々として捗らない。結局挫折した川越は、それまで蓄積した草稿を焼却してしまったという。何かトラブルがあったものか。しかるに、總責任者の長尾勝明は、挫折した川越の仕事を、別人を担当に立てて再開した、ということもなかったようである。そのうち、津山森家は、元禄十年(1697)藩主森長成後嗣の衆利〔あつとし〕の不都合あって、同年八月除封、つまり森家は取り潰されてしまうのである。 そうして、東作部分の地誌計画は挫折した。それを再度試みて実現するのは、一世紀以上も後の東作誌である。 ところで、川越玄三の仕事は挫折したが、それだけではなく、草稿を焼却してしまったということからすると、こうした宮本村古事帳のような諸村の書上も、津山には残らなかったのである。とすれば、なぜ宮本村に古事帳写が残ったか。それは提出文書の副本としての控えが、手元に残されたということらしい。 したがって、こういう経緯からすると、我々は古事帳写文書の「元禄二年」という日付を、一応尊重しなければならない。しかし、その上で、内容を厳密に吟味し、史料批判を行う必要があったのである。 その史料批判という点では、以上読解してきたように、宮本村古事帳の武蔵伝説部分の内容には、いささか問題が多すぎる。伝承内容の不確かさからすると、元禄初期の段階でこれほどの変形が生じるものか、という疑念もある。とすれば、他の古記録写本一般と同様に、文書が書写される過程で改竄あって、我々が見うる古事帳写も、当初のものとは異なる内容の変形を蒙っているようである。 それゆえ、この古事帳写本については、「元禄二年」という日付を一応は尊重しつつも、これが後世の改竄を経た文書である点を考慮して読む必要があろう。 Go Back |

讃甘神社 美作市宮本

*【東作誌】

《當社右は實近山にあり。天正年間兵火に焚れ、今の所に遷す。古は總社と稱して大社なりしと云ふ。槻の古木[則神木也]巨大にして川向にあるものと雌雄と云へり。隔年に交る交る芽を出す。人皆奇とす。一本は川向の森中にあり》  荒巻宮移転と宮本搆

*【東作誌】

《宮本武蔵屋敷 三十間四方。石垣は寛永十五年天草一揆の節自公儀命ありて取崩すと云々。大木槻の木あり。二丈七尺廻。荒牧大明神にある巨木と雌雄なりと云ふ[荒牧明神の下に委し]》  津山城再現CG  東作(美作東部)六郡  津山城址 鶴山公園 |

| 吉野郡下庄村古事帳写 平尾家文書 |

|

【原 文】 写し覚 (1) 一、下庄村宮本在家中ニ、搆屋敷跡御座候。三拾間四方ニ見へ申候。古宮本無仁住居仕候。(2) 搆石垣ハ天草一亂之時分、 御公儀御意ニテ取崩申候。(3) 則、無仁筋目當所ニ御座候。書上ケ申候。(4)

無仁子

一、宮本無仁 宮元武蔵 衣笠九郎次郎妻 九郎次郎子 与右衛門子 無仁妹 宮元与右衛門 同九郎兵衛┐ ┌―――――――――――――――――――┘ │ 九郎兵衛子 七郎左衛門子 └―七郎左衛門――┬七郎左衛門 │同 └仁右衛門 (5) 一、宮元武蔵九拾年已前ニ、當国出行仕候。(6) 其時分、家之道具・系圖・證文等、与右衛門ニ渡シ(7)、其後、九郎兵衛請取、此者耕作勝手ニ而、宮本村ヨリ拾丁斗下へ罷出、農人仕居申候。(8) 六拾年已前ニ、火災ニ右道具燒失仕候。(9) 其後、九郎兵衛新宅仕居申候処、中将様御國御初入時、丹波路御通り被為遊順路ニ而、九郎兵衛宅ニ御晝休被為遊、御目見ヘ申上候。(10) 其後、忠政様御書頂戴仕候。七郎左衛門代ニ、不斗而火難ニ燒失仕候。弐拾年余已前ニ而御座候。(11) (後略) 元禄弐年己九月 (12) |

【現代語訳】 写し覚〔おぼえ〕 一、下庄村宮本の在家の中に、搆の屋敷跡がございます。三十間四方はあるようにみえます。その昔、宮本無仁が住居しておりました。搆の石垣は天草の乱の頃に、御公儀の意向で取崩しました。そこで、無仁の筋目が当所にございますので書上げます。

無仁子

一、宮本無仁 宮元武蔵 衣笠九郎次郎妻 九郎次郎子 与右衛門子 無仁妹 宮元与右衛門 同九郎兵衛┐ ┌―――――――――――――――――――┘ │ 九郎兵衛子 七郎左衛門子 └―七郎左衛門――┬七郎左衛門 │同 └仁右衛門 一、宮元武蔵は、九十年前に、当国を出て行きました。その時、家の道具・系図・証文等を、与右衛門〔従兄弟・叔母の息子〕に渡し、その後、〔この品を〕九郎兵衛〔与右衛門の息子〕が請け取り、この者が〔土地の〕耕作勝手ということで、宮本村より十丁(一km)ばかり下へ出てまいりまして、農人をしておりました。六十年前に火災で右の道具を焼失してしまいました。 その後、九郎兵衛が新宅して住んでおりましたところ、中将様〔森忠政〕が初めてお国入りされました時、丹波路をお通りあそばされる順路であり、九郎兵衛宅でお昼休みをなさり、〔九郎兵衛は〕御目見え申上げました。その後、忠政様から御書を頂戴いたしましたが、七郎左衛門〔九郎兵衛の息子〕の代に、思いがけず火難に遇って焼失してしまいました。二十年あまり前のことでございます。(後略) 元禄二年(1689)九月 |

|

【評 注】 |

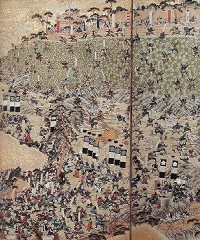

宮本搆 三十間四方  宮本無仁・宮元武蔵・無仁妹 下庄村古事帳写  島原乱図屏風

*【幕府日記抄】

《十九日 一 松倉長門義、自去年九州嶋原徒黨令蜂起、剰常々無作法も数多依有之、御穿鑿の上、死罪被仰付候。 一 松倉長門弟右近ハ保科肥後守ニ御預、同三弥ハ内藤帯刀ニ御預也》(寛永十五年七月) *【綿考輯録】 《江府にてハ、松倉長門守殿を森内記殿へ被預置、段々御僉議の上、七月十九日切腹被仰付。松平甚三郎殿改易被仰付》(巻五十) |

|

(5)宮本無仁――宮元武蔵・・・ いうところの「無仁筋目」である。まず、第一行は、宮本無仁→(無仁の子)宮元武蔵である。第2行は、これが「無仁妹」となり、以下その子孫の名が続く。 つまり、この「無仁筋目」は、実は「宮本無仁→(無仁の子)宮元武蔵」に続くものではない。「衣笠九郎次郎」という者の妻になった「無仁妹」に発するものである。この点は十分注意すべきである。 したがって、「無仁筋目」は、実は「無仁妹筋目」と言うべきであろうし、より正確には、「衣笠九郎次郎筋目」なのである。しかし、この妹の息子・与右衛門が「宮元」を名のり、自身の伯父・宮本無仁の家を嗣いだというわけである。 これに対し宮本村古事帳では、この与右衛門が「姉孫」であることから、「武蔵姉筋目」となるわけである。ところが、それを「武蔵末孫」と書くし、さらには「宮本武蔵家」を相続したと記すから、宮本村古事帳の新装の馬脚が露呈してしまう。 ともあれ、この筋目に関してこの下庄村古事帳(平尾家文書)と宮本村古事帳(白岩家文書)の間には大きな喰い違いが存在する。この点は、後ほどまとめて論じるであろう。 ここでは、筋目(子孫系統)まで記しておきながら、宮本無仁の父が誰それとも記事はない。ようするに、宮本無仁以前に遡る「物語」は、まだ発生していない。この点にも注意を喚起しておく。 それというのも、ここに記載している「宮本無仁→(無仁の子)宮元武蔵」なる部分が、伝説によって外挿されているからである。「宮元武蔵」がここに住んでいた、その父「無仁」も住んでいたという伝説がまず生じ、その後で、宮本無仁に先祖ができるのである。 この段階では、まだ「宮本無仁」は、「宮元武蔵」の父というだけの存在であって、彼が何者か不問の状態である。この「宮本無仁」は何者かというと、「宮元武蔵」の父だという以外に情報はない。「宮元武蔵→(武蔵の父)宮本無仁」という筋目が先にあって、「宮本無仁→(無仁の子)宮元武蔵」という筋目がここに外挿されたということである。 これは、宮本武蔵の「父」は「宮本無二」だという情報を知っている段階の伝説である。したがって、これは「新免無二」が「宮本無二」に変形された後の時代の伝説であり、その点、十八世紀以降の特徴を有する。 この「宮本無仁」を、地元伝説の「平田無二」や、平田家の「平田武仁」に関係づけるのは、これより後の時代である。十九世紀の東作誌などは、宮本武蔵は「平田無二」の子だという説を記録している。これは古事帳の伝説よりも新しい伝説である。 それよりも、原型は、古事帳記事にあるごとく、衣笠九郎次郎の息子・与右衛門の子孫が、この宮本搆の土地の権利の正当性を主張するとき、先祖与右衛門は「宮本無仁」の妹の子(甥)だという言い伝えを示したのである。 もちろん、これは近世平尾氏の起源に関わるところである。しかし、その元祖与右衛門が、平尾与右衛門ではなく、「宮元」与右衛門なのはどういうわけであろうか。「宮元武蔵」から家を受継いだということを強調するための操作であろうか。 ただし、ここで平尾ではなく、「宮元」与右衛門と称し、また、「宮本無仁」や「宮元武蔵」を生のまま外挿している点が、古いといえば古い。伝説導入当初の形態を示すからである。 なお、宮本に対し「宮元」という表記が出てくる。このように同じ紙面に異字表記があるということに、何か意味があるのだろうか。不明である。 また、この作州吉野郡下庄村の「宮本」は、「みやもと」ではなく、「みやのもと」と呼んだという話を、昔どこかで聞いたのだが、それはどうであろうか。もし地元の研究があれば、つき合わせてみたいものである。 Go Back |

宮本無仁・宮元武蔵・無仁妹 下庄村古事帳写

*【下庄村古事帳の筋目】 ○┌宮本無仁―宮元武蔵 | └無仁妹 ├――宮元与右衛門┐ 衣笠九郎次郎 | ┌―――――――――――┘ └九郎兵衛―七郎左衛門―┐ ┌――――――┘ ├七郎左衛門 | └仁右衛門

*【東作誌】

《宮本武藏 姓源[或は藤原]、平田無二の子なり》 |

|

(6)宮元武蔵九拾年已前ニ、当國出行仕候 第三段目である。武蔵は九十年前に、当国(作州)を出て行ったという。逆に言えば、武蔵は九十年前までは、当地に居たということである。これは宮本村古事帳にはない話である。 この九十年前というのは、また随分むかしの話だが、文書の記述時点・元禄二年(1689)から勘定すれば、慶長四年(1599)前後ということになる。九十年前という数字の出し方に特徴があるが、実はこの数字が示唆するのは、武蔵が国を出て行ったのは関ヶ原合戦の頃、という話かもしれない。 もし武蔵がこの「九十年前」に出て行ったとすれば、彼は十六〜七歳である。出郷の年齢としては決して早くはない。このあたりから、関ヶ原合戦の折、武蔵がかの戦場に居て云々の例の説話に展開するわけだ。宮本村古事帳の記事だけで、この下庄村古事帳の記事がなかったら、そういう物語が生れる余地もなかったであろう。 ともあれ、「宮元武蔵」が登場するかと思うと、この存在はすぐ姿を消す。ようするに、元祖与右衛門の由緒を保証する以上の役割は、この存在にはないのである。 Go Back (7)其時分、家之道具・系図・証文等、与右衛門ニ渡シ 武蔵が出郷に際し、自身の家(宮本無仁家)の道具・系図・証文等を、叔母の子、つまり従兄弟の与右衛門に譲渡したということである。 いちおうこの線そって推測を重ねれば、武蔵が従兄弟に家督を譲渡する以上、すでに「宮本無仁」なる父はいないわけである。この「父の不在」を文書は語っていない。 古事帳の伝説は、そういうことには関心はなくて、もっぱら「無仁筋目」のこと、つまり無仁の子「宮元武蔵」から託された家督の正統性=正当性を語るのである。したがって、衣笠九郎次郎の息子・与右衛門が、どうして武蔵の父・宮本無仁の筋目なのか、という説明がこれである。武蔵が出国するとき、宮本無仁の家督を与右衛門を譲渡したからであると。 言い換えれば、この古事帳の「宮元武蔵」は、与右衛門に宮本搆の権利を譲渡するために外挿されているのである。ここで登場する「宮元武蔵」には積極的な役割はなく、影が薄い。いわば武蔵は、宮本搆の権利を与右衛門に譲渡するためにのみ、登場させられるのである。 与右衛門が武蔵から証文その他道具を譲渡されたというこの記事は、宮本村古事帳にもあった。その場合、受取人は同じ名の「与右衛門」である。ところが、宮本村古事帳では、与右衛門は武蔵の「姉孫」である。すると、譲渡時期は九十年前ではなく、かなり後年のことになる。 したがって、武蔵から宮本家を相続された与右衛門が、どんな係累の者が、いつ譲渡されたか、に関して、古事帳二文書の間で大きな喰い違いがある。この点注意を要する。 Go Back (8)其後、九郎兵衛請取・・・ まずは従兄弟の与右衛門が、宮本無仁家を相続し、その後、与右衛門子の九郎兵衛が相続した。 この記事では、宮本家を相続した九郎兵衛は、(土地に権利があるので)「耕作勝手」ということで、宮本村より十丁ばかり下へ出てきて、農人をした、つまり農家を営んだという。 かくして、これで、古事帳記事の記述理由が分かる。つまり、平尾与右衛門の子・九郎兵衛は、宮本村の開発地主なのである。古事帳に宮本村開拓の起源を語るとき、九郎兵衛の入植という一件があったということである。 宮本村古事帳もその点はほぼ同じで、元和九年(1623)に武蔵の末孫が下庄村から上ってきて、搆の上の畑に居住したとある。下庄村の武蔵の末孫が、宮本搆の上に移住してきたということである。元和九年なら九郎兵衛の代である。これも宮本村開発の起源潭とすれば、宮本村古事帳に記すわけである。 他方この下庄村古事帳では、九郎兵衛は、耕作勝手ということで、宮本村より十丁ばかり下へ出てきて、農人をしたという。この「宮本村より十丁ばかり下」という土地は不明である。もちろん、宮本村から四丁ほどで吉野川、十丁ばかり下になれば、宮本村ではなく、下庄村のエリアである。したがって、これによれば、九郎兵衛は宮本村から下庄村へ下りてきた、ということになるのである。 これは具体的にいえば、蔭村(現・美作市下庄町蔭)を開発したということかもしれない。ここは下庄村の内で、与右衛門の墓がある。 とすれば、先の宮本村古事帳の話とは逆になる。そちらの方では、「武蔵末孫」が下庄村から宮本村へ上がってきたのである。これほど話が逆さまなのも珍しいことである。 つまり、九郎兵衛はいづれにしても開発地主だが、下庄村の伝説では、九郎兵衛は宮本から「下りて来た」開発者であり、宮本村の伝説では、九郎兵衛は逆に、下庄村から宮本へ「上がって来た」開発者である。 しかし、下庄村にとっても、宮本村にとっても、九郎兵衛もしくは武蔵末孫は、「外部」から到来した存在だということ、それが伝説の真理なのである。つまり、起源を語る伝説において、主役は常に外部から到来する存在である。その意味で、古事帳二文書の武蔵関連伝説は、本来の骨法を展開しているのである。 Go Back (9)六拾年已前ニ火災に右道具燒失仕候 この記事は、宮本村古事帳と一致する。そちらは、六十年前に九郎兵衛の代に焼失してしまったとあるからである。 この「六拾年已前」は元禄二年からすれば、逆算して寛永六年(1629)頃である。武蔵は四十代半ばである。そのころ武蔵は、明石の小笠原家周辺にいて、そして寛永四年(1627)伊織を養子にしている。 いづれにしても、下庄村古事帳では「道具」というばかりで、宮本村古事帳のように十手・三ツ鎖・素槍といった武具の焼失までは記していない。失われたのは家の道具・系図・証文等である。宮本村古事帳は後の伝聞らしく、話のディテールが増殖している。 ともあれ、かくして「物証を欠く筋目」が生まれたのである。あるいはこの「喪失」において、かつてありえた証拠の実在を物語ることができるのであり、それゆえに喪失譚は必然である。すなわち、伝説の完結に不可欠な説話要素なのである。 Go Back |

宮元武蔵九拾年已前ニ 下庄村古事帳写

*【宮本村古事帳写】

《武蔵牢人之節、家之道具、十手・三ツくさり・すやり、家之系圖、姉孫与右衛門ニ渡し置候由、六拾年前ニ九郎兵衛代ニ焼失仕候》  下庄村と宮本村  平尾与右衛門墓 月峯院松翁壽歓居士 岡山県美作市下庄町蔭  下庄村旧景 |

|

(10)中将様御國御初入時 ここでもう一つ、宮本村古事帳と同じく、記念すべき事跡が語られる。ここで言う「中将様」とは、津山城主・森忠政(1570〜1634)のことである。 美作は岡山城主・小早川氏の領域であったが、慶長七年(1602年)秀秋死後、小早川家は無嗣改易となる。そこで慶長八年(1603)、森忠政が美作国十八万石を与えられて入部。津山城とその城下町の建設は、忠政の代の事業である。いわば忠政は、津山藩の始祖なのである。 森忠政は、本能寺の変で信長に殉じた森蘭丸の弟である。兄たちが早世もしくは戦死で逝ってしまったので、家督相続することになった。官位は右近太夫・中将・侍従などがある。「中将様」というのは、津山藩始祖としての忠政の通称のようだ。 さて、この森忠政が美作入部のおり、九郎兵衛が新宅して住んでいた。この「新宅」は分家新宅の義もあるが、九郎兵衛は嫡男だから、ここでは文脈から単純に家を新築して、と解しておく。 忠政の美作への入国経路は「丹波路」。ということは、京都から丹波篠山を通りそこから播磨経由で美作北部に入るというコースであろう。その道中、この土地を通過するついでに、九郎兵衛の新宅でこの殿様が昼休みをとった。それが子々孫々の誉れとなったようで、この慶長八年(元禄二年からすると八十六年前)の出来事が、古事帳に記録されたのである。 しかしながら、この最も記念すべき出来事の記事において、その時期に矛盾があり、伝説の破綻が露呈することは、宮本村古事帳の読解において既述の通りである。 Go Back (11)七郎左衛門代ニ不斗而火難ニ燒失仕候 九郎兵衛は、そのとき殿様に御目見えした、その後また御書まで頂いた。ところが、七郎左衛門の代に、それを焼失してしまった。つくづく、大切な証拠の品を焼失する家系らしい。 この忠政の御書の焼失は、二十年あまり前のことだというから、寛文九年(1669)ころのことである。七郎左衛門は、九郎兵衛の子と孫両人の名のりであるが、年代からすると、子の七郎左衛門忠宣の方であろうか。 さて、この津山藩主・森忠政関連記事につき、不審があることは申すまでもない。 その第一は、時代の齟齬である。与右衛門が武蔵から譲渡された物証を、六十年前に焼失してしまったというのだが、「その後」、森忠政の御国入りのとき、という話になる。元禄二年からすれば、六十年前は寛永六年(1629)頃である。それゆえ、この文章によるかぎり、慶長八年(1603)の中将様御国御初入時がこの寛永六年以後になってしまう。こういう年代の混乱は、後世の伝説たることを露呈している。 第二には、この九郎兵衛が武蔵の従兄弟(叔母の子)与右衛門の子であるとするなら、武蔵よりも一世代下の者である。それがどうして、慶長八年(1603)に家の新宅して森忠政入部を迎えることなどできるのか、という点である。武蔵はこの年やっと二十歳、従兄弟与右衛門の子九郎兵衛が生れていたとしても、叔母の孫である、おそらく幼児であろう。新宅などして殿様に御目見などできるものではない。 同じくまた、これを宮本家古事帳によって展開できる系図をみれば、この九郎兵衛の父・与右衛門が、武蔵の姉孫なのである。とすれば、九郎兵衛の殿様お目見えの一件は、まさしく父母未生已前のこととなる。 いづれにしても矛盾と破綻は随所にある。古事帳両文書では、実質的始祖たるべき与右衛門・九郎兵衛二代の年代確定ができない。他方、平尾氏系図によれば、平尾与右衛門は元和六年(別系図では寛永元年)歿、子の九郎兵衛は明暦二年(1656)歿だから、おおよその世代はわかる。 慶長八年(1603)当時なら、父の与右衛門の代であろう。したがって、森忠政入部に関わりがあるのは、与右衛門の方であろう。それがなぜ九郎兵衛の代の話になってしまったか、伝説というものはしばしば年代を無視するのだが、九郎兵衛の代ではありえない事跡だとすれば、そもそも森忠政入部に際して休息の栄誉にあずかり御目見えもした、ということ自体がなかったことかもしれない。 その証拠を示す事物が、七郎左衛門の代に焼失してしまったというが、これも武蔵から譲渡された文書道具が焼失してしまったというのと同じく、そもそもの始めからそんな事実はなかったということであろう。 Go Back (12)元禄二年己九月 元禄二年(1689)の日付である。元禄二年「己」とあるが、正確には「己巳」(つちのと・み)の年である。 宮本村古事帳(白岩家文書)は同年三月であったから、そのかぎりにおいて、両者は同年の作成文書である。しかし同一の件でもその内容が両者喰い違うことから、両文書はお互いに参照し合うことなく、独立して書かれたと見なしてよい。 とくに、「宮元武蔵」に関わる近世平尾氏起源の記事は、食違いが多い。そのため、ある意味で我々に貴重な手がかりを遺してくれているのである。 つまり、古事帳の当該記事では、既述のように、活発な伝説形成の途上にあること、与右衛門孫の七郎左衛門生存中ならありえない世代混乱があることなどからすれば、この古事帳写の「元禄二年」には疑問がある。というよりも、むしろ云えば、元禄二年の古事帳に加筆した後世の改竄があったものと思われるのである。 古事帳の武蔵関連伝説は、「宮本搆に宮本武仁(無仁)が住んでいた。その子武蔵から、先祖の与右衛門が家を相続した」ということに要約しうる。この平尾家起源譚が、元禄二年の古事帳本来の記事に加筆された部分なのである。 Go Back |

森忠政像 岡山県津山市 津山城公園  中将様御國御初入時 下庄村古事帳写

*【下庄村古事帳の筋目】 ○┌宮本無仁―宮元武蔵 | └無仁妹 ├――宮元与右衛門┐ 衣笠九郎次郎 | ┌―――――――――――┘ └九郎兵衛―七郎左衛門―┐ ┌――――――┘ ├七郎左衛門 | └仁右衛門

*【宮本村古事帳の筋目】 ○宮本武仁┬姉―(姉の子)┐ | | └宮本武蔵 | ┌―――――――――――┘ |姉孫 └与右衛門┬九郎兵衛 | ├七郎左衛門 | └仁右衛門 |

|

********************************************************************** ことに両文書の伝説で興味深いのは、それぞれがお互いの別ヴァージョンを演じていることである。このとき、諸神話をお互いの異本とみなすレヴィ=ストロースの神話分析の方法は参考になるかもしれない。我々の方法もまた、この二つの文書のいずれの記事が真実であるか、という問いは閑却して、両者が演じる差異に注目してみたい。 さしあたりはまず、両者を並べてみて、個別の説話素について、それぞれがいかなる記事を有するか、それを整理してみよう。 |

| 説 話 素 | 宮本村古事帳写 | 下庄村古事帳写 |

| 宮本村の成立 | 宮本村之儀、右ハ下庄村と一村ニ而御座候。卅二年以前ニ下庄・宮本之間ダニ大川御座候、高水之 時分御用等指支申候ニ付、御断申上ゲ、弐ヶ村ニ罷成、只今宮本村と申候 | (記事なし) |

| 搆居遺跡 | 此村之内、宮本と申所ニ搆之跡有り | 下庄村宮本在家中ニ、搆屋敷跡御座候 |

| 遺跡の説明 | (記事なし) |

三拾間四方ニ見へ申候 搆石垣ハ天草一乱之時分、 御公儀御意ニテ取崩申候 |

| 宮本武仁(無仁) | いにしへ宮本武仁居と申者居申候 | 古宮本無仁住居仕候 |

| 武蔵の記事 | 其子武蔵迄ハ右之搆ニ居申候。是ハ天正より慶長迄之間之処ニ被存候 | 宮元武蔵九拾年已前ニ、当國出行仕候 |

| 武蔵からの譲渡 | 武蔵牢人之節、家之道具、十手・三ツくさり・すやり、家之系図、姉孫与右衛門ニ渡し置候由 | 其時分、家之道具・系図・証文等、与右衛門ニ渡シ |

|

末孫・筋目 下掲系図参照 | 同名与右衛門・同九郎兵衛・同七郎左衛門、嫡子ハ九郎兵衛、本家下庄之屋敷ニ置、二男七郎左衛門、同弟仁右衛門迄ハ当地ニ居申、宮本武蔵家相続仕候 |

則、無二筋目当所ニ御座候 宮本無仁 (無仁子)宮本武蔵 (衣笠九郎次郎妻)無仁妹 (九郎次郎子)宮元与右衛門 (与右衛門子)同九郎兵衛 (九郎兵衛子)七郎左衛門 (七郎左衛門子)七郎左衛門 仁右衛門 |

| 上から・下から | 其後中絶、元和九年ニ武蔵末孫下庄村より上り、搆之上之畑ニ居住仕候 | 其後、九郎兵衛請取、此者耕作勝手ニ而、宮本村ヨリ拾丁斗下へ罷出、農人仕居申候 |

| 証拠の焼失 | 六拾年前ニ九郎兵衛代ニ燒失仕候 | 六拾年已前ニ火災に、右道具燒失仕候 |

|

これによって両文書内容の差異と同一性は明らかであろう。説話素にまで分解してみれば、何がどう違うか、具体的に判明するのである。 以上のうち、末孫・筋目の部分は、文字系譜だけではわかりにくいかもしれない。これを系図のかたちで展開してみると、以下のようなものである。 |

|

宮本村古事帳による「武蔵末孫」

其子 [ ? ]―宮本武仁―┬宮本武蔵 │ 姉孫 └ 武蔵姉―[ ? ]―宮本与右衛門┬同九郎兵衛 嫡男 │ ├七郎左衛門 二男 │ └仁右衛門 三男 |

|

下庄村古事帳による「無仁筋目」

無仁子

[ ? ]┬宮本無仁――宮元武蔵 │ │衣笠九郎次郎妻 九郎次郎子 与右衛門子 九郎兵衛子 七郎左衛門子 └ 無仁妹―――宮元与右衛門―同九郎兵衛―七郎左衛門┬七郎左衛門 │同 └仁右衛門 |

|

ここからして明らかな相違は、焦点の与右衛門を、宮本村古事帳が武蔵の「姉孫」とするの対し、下庄村古事帳が「無仁妹」の子、つまり、武蔵の従兄弟とする点である。 また宮本村古事帳では、与右衛門の嫡子は九郎兵衛で、本家である下庄村の屋敷に置き、二男の七郎左衛門、同じく弟の仁右衛門までは宮本村の当地に居り、宮本武蔵家を相続した、との記事があるのに対し、下庄村古事帳では、上図のように異伝を示す。 二つの異なるヴァージョンの筋目を対照するとき、かなりの相違が目立つのがわかる。宮本村古事帳は、与右衛門を武蔵の姉孫のポジションに置くなど、誤伝が著しい。与右衛門が、元和六年あるいは寛永元年歿で、武蔵よりも二十六歳年長だったとすれば、与右衛門は武蔵の父の世代の人であり、姉孫などではありえない。このあたりは宮本村古事帳に顕著な錯誤があるが、一方の下庄村古事帳も、与右衛門を武蔵の叔母の子とするかぎり、武蔵よりも26歳年長だったという点をクリアできない。 ようするに、焦点の人物・与右衛門を武蔵と関係づける場面で、古事帳二文書の武蔵関連伝説はともに破綻を露呈しているわけである。これが後世の子孫、つまり無仁の筋目あるいは武蔵末孫を主張する子孫の段階で生じた伝説であることは明らかである。 古事帳書上の時点は、元禄二年である。これは与右衛門の孫の七郎左衛門の代である。したがって、問題は、孫の七郎左衛門の代に、祖父に関してこんな誤伝を生じうるか、ということである。 答えは否である。それゆえ、この系統筋目の記事を含む武蔵関連記事は、元禄二年の古事帳本来の記事には存在しなかったはずである。ようするに、古事帳の武蔵伝説とそれに関連する筋目の記述は、後年の加筆とみなしうる。 古事帳の伝説で注意すべきは、「宮本(宮元)武蔵」とともに、「父」なる「宮本武仁(無仁)」が当地に召喚されていることである。 これは、武蔵の父が「むに」という名であることを知っているという条件でのみ可能だが、そのとき、当地では「新免無二」ではなく「宮本武仁(無仁)」なのである。これは後世、新免無二を「宮本」無二だと錯誤した時代のものである。したがって、美作への武蔵父「宮本武仁(無仁)」の召喚は、十八世紀以後の特徴をもつ。 当地では、武蔵の「父」無二が、実父ではないことを知らない。また当地では、武蔵の「父」が、「新免」無二という名であったことを知らない。このことは、十分留意すべき点である。古事帳の伝説は、「宮本(宮元)武蔵」と「宮本武仁(無仁)」の父子をセットにして、外挿したものだが、無二を「宮本」姓にしてしまうことで、その導入年代を露呈しているのである。 古事帳の宮本搆伝説は、どうやらこの「宮本」という姓に着目したらしい。元祖与右衛門は宮本(宮元)与右衛門だし、その子の九郎兵衛も「同九郎兵衛」とあるところをみると、宮本(宮元)九郎兵衛だったらしい。これは平尾氏の起源伝説なのに、その伝説では、そこまで「宮本」という姓に執心しているのである。 しかしながら、実際の武蔵は「新免」無二の家を継いだ。それゆえ、フォーマルには「新免武蔵守藤原玄信」という名のりであった。美作のご当地で、武蔵を召喚したとき、これを知らなかった。それゆえ、巷間流布した「宮本」武蔵という通称を模倣し反復しているのである。 武蔵が「宮本」を名のるようになったのは、播磨の姫路で養子・三木之助を立てて一家を創設したときである。これは元和のころである。家紋の九曜巴紋も、このとき以来である。 姫路に「宮本家」ができて、次に寛永年間、同じく播磨の明石で、田原貞次(伊織)を養子にして、もう一つ「宮本家」を設けた。家紋は九曜巴紋で、姫路宮本家と同じである。武蔵に関連する宮本家は、播磨のこの二つの「宮本家」以外にはない。 したがって、もし美作に「宮本武蔵家」(宮本村古事帳)があるようなら、それは十八世紀以後の作品である。むろん武蔵自身の創家になるものではなく、武蔵とは無縁の後世の伝説によるものである。 しかし、他方で、美作における伝説展開をみれば、古事帳の伝説は早期特有の古型を示している。それは、「宮本(宮元)武蔵」の父を、「武仁」「無仁」とはするものの、その「父」に「宮本」姓を与えているからである。後世の段階では、東作誌が採取した例のように、「平田武仁」という名の者が武蔵の父になる。その姓が「平田」に変化するのである。つまり、無二の名の筋目には、 「新免無二」→「宮本無二」→「宮本武仁」→「平田武仁」 という名の変遷があったのだが、美作における名の変化をみれば、これが最新版だということは明かである。「平田武仁」は宮本村古事帳の「宮本武仁」の後継である。 これに対し、古事帳二文書の伝説では、「宮本武仁」「宮本無仁」とどちらも宮本姓であり、導入したままの生まの姿である。その分、美作における古型を示している。しかも、その特徴は、当地に宮本氏が存在したかどうか、そこまでは問わない無頓着にある。古事帳の伝説の段階では、宮本搆に「宮本武仁(無仁)」なる者が居たことがある、というだけで十分だったのである。 後年になって、これでは具合が悪くなった。本来、当地には宮本氏の家がなかった以上、別の姓を与えなくてはならない。そこで新免家記などが記す地元の「平田無二」こそ、「宮本武仁(無仁)」だという身元の変更が行われた。同時に、本来の「平田無二」も「平田武仁」と名を変えた。 かくして、平尾家の元祖に関わる「宮本武仁(無仁)」は、こんどは平田家の子に取られたも同然である。「平田武仁」に変更されると、父も弟もできた。父は平田将監といい、弟は平田武助という。その弟の筋目の子孫が宮本搆跡に居住するようになって、伝説の段階は次の局面へ移り、話は大いに変った。 そして十九世紀前期の文化年間、東作誌の正木輝雄が当地で見た平田氏系図には、平田武仁正家の子に、「平田武蔵掾二天」という名があった。つまりは、「宮本」武蔵は、なんと「平田」武蔵に改姓していたのである。 古事帳の伝説の語り手も、まさか将来こんな話に変化するとは思わなかったであろうが、まさにこれが美作の武蔵と無二の顛末であった。そこからすると、古事帳の伝説に登場する武蔵と無二は、まだある種の原型を保持している。言い換えれば、美作における武蔵伝説の祖形を示している。武蔵伝説研究において、古事帳二文書が貴重な資料となるのは、まさにそれゆえなのである。 再び古事帳の方に注意を向けると、そこに「搆之跡有り」というように、これは宮本にある搆居跡地をめぐる伝説記事である。もちろん、「平田武仁」なる者の子孫、平田何某がそこに住んでいるという記事はまだない。 古事帳の段階では、平田氏ではなく、平尾氏起源の話である。先祖与右衛門は武蔵から家を相続するとともに証拠の品を渡された、というのが伝説の本体である。 だが、古事帳二文書がともに誌すように、系図・証文その他物証は、六十年前に焼失して、このときすでに存在しない。この物証の喪失を語って、伝説は自己完結的なものとなる。 しかし他方、「物証は無い」というこの証言を、何びとも否認することはできない。この文書以後、当地で生産された系図その他文書に依拠する振舞いが今なお散見されるが、それは、ある意味で倒錯行為であろう。 誤解誤認を拆けるために改めて云えば、古事帳二文書の伝説が語るのは、武蔵がここで生まれ育ったということではなく、「先祖の与右衛門が宮本武蔵から家を相続した」ということなのである。この伝説のために、「宮本武蔵」(そして父・「宮本無仁」)が当地に召喚されたのである。 また、この古事帳二文書が記す「元禄二年」という日付は前提とするにしても、武蔵関連伝説は、明らかに後世の加筆である。古事帳本来の記事は、宮本搆を語っても、他の記事同様にごくシンプルなものであっただろう。宮本村古事帳は、そのケヤキの神木のことを語り、下庄村古事帳では、宮本搆が三十間四方の大きさで、天草島原の乱のおり石垣を取崩したということである。 宮本村古事帳は、《宮本屋敷の儀ハ由緒不存候》と述べている。宮本搆について口碑伝承はなく、その由緒については誰も知らなかった。搆の裏にあるケヤキの大木しか語る材料はなかった。それが古事帳本来の姿である。これに対し、「宮本搆に宮本武仁(無仁)が住んでいた。その子武蔵から、先祖の与右衛門が家を相続した」という伝説は、後世の加筆とみなすべきである。 ようするに、事実として依拠するには、はなはだ心許ない古事帳の武蔵伝説記事である。しかし、後の経緯をみれば、この古事帳の宮本搆伝説を母胎にして、武蔵美作出生説が発生し成長していくのである。それについては、順序としてまず、本サイト[資料篇]東作誌の読解研究を参照されたい。 |