|

�{�{�����@������ �֘A�j���E�����e�N�X�g�Ɖ��E�]�� |

|

�@Q&A�@ �@�j���ɂ��炸�@ �@�o���n�_���@ �@������ɍ����Ȃ��@ �@�d���� 1 �ēc���@ �@�d���� 2 �{�{���@

| �m�� ���n | ���@�_�@�Ё@���@�D | Go back to: �@�����іڎ��@ |

���_�Ђ̈ʒu  ���_��  ���_�Г��D�@�㏑ |

�@���_�Ёi���Ɍ����Ð�s���Ð쒬�ؑ��j�ɂ́A�����{�q�̋{�{�ɐD�i1612�`78�j�ɂ�����L�������D���ۑ�����Ă���B���Ȃ킿�A�ɐD���A�̋��̎��_�ł��锑�_�Ђ̎Гa���A���g�̌Z�킽���ƂƂ��ɍČ������܂̂��̂ł���B����͏�����N�i1653�j�܌��̓��t�����B �@�����Ƃ���A���D�͂��悻�����ڌܐ��E����ژZ���قǂ̈ꖇ�ɁA�n�����ꂽ���̂ł���B���D�͖{�a�ƕ����̂��ꂼ��e�ꖇ�A�Ƃ��ɓ����傫���A�������e�̓��D�ł���B �@�ӂ����D�́A���c�L�^�Ƃ��āA����쎖��s�l�A���邢�͑�H�����Ȃǂ̖����L�����A���̓��D�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��A��ʂɈɐD�̕\�������L�ڂ���B����͓��D�Ƃ��Ă͂��܂��̂Ȃ��̍قł���B �@���̕��͂��\�����ł���Ƃ�����݂�ɁA�{�{�ɐD�͋�B�ɂ��āA���q���E���}���Ƃ̘V�E�ɂ���������A�������ɂ͏o�Ȃ����A��ǂ��ꂽ���̂ł��낤�B���̕\�������A�Гa�Č��̋L�O�Ƃ��ē��D�ɋL���A�������Ɍf���ĕۑ����ꂽ���̂炵���B �@���̔��_�Г��D�̋L���́A�������u���v�Ƃ���{�{�ɐD����l�́i�u�]�v�j�ŏq�ׂ镶�͂ł���A��������������ŏ��̃e�N�X�g�ł���B���������āA�\���܂ł��Ȃ��A���������j��A���̔��_�Г��D�̉��l�͋ɂ߂č����B���݂܂ł̂Ƃ���A�����W�j���ł́A��ꋉ�̈ꎟ�j���ł���B���̎j���I���l�́A�������ɐD���������O�N�i1654�j�ɖL�O���q�x�O�̎R��Ɍ��Ă�������i�k��B�s���q�k��ԍ�@����R�j�ɂ܂���Ƃ��v����B��X�͂�����u�ɐD���D�v�ƌĂ�ł���B �@�������A���ꂪ�{�{�����Ɋ֘A���āA���Ԃɒ��ڂ����悤�ɂȂ����̂́A���̂��Ƃł���B���a�O�\�܁`�Z�N���A���̐_�Ђ��Гa�����̏C���H���������ہA�����n���V���Ȃǂ����グ���肵�Ē��ڂ����悤�ɂȂ����̂ł���B �@�Ƃ��낪�A���̔��_�Г��D�����ɂȂ��Ă͂��߂āu�����v���ꂽ���̂悤�ɏ����������������U������邪�A����́A�ނ����ł���B���Ƃ�蓏�D�̏��݂́A�n���d���ł͈ȑO����m���Ă���A���y�j�Ƃ̒��ɂ͂�������Ă���҂��������B�������A�吳�ܔN�i1916�j���s�́w���S���x�ɂ͑S�������^����A�������܂ł���Ă���̂ł���B �@���������n���̎�����悭�m�炸�ɁA������A�ߔN�̕��������҂��A���a�O�\�ܔN���Ɂu�����v���ꂽ�V�j���ƍ��o���Ă���̂ɂ́A���������̂ł���B���̓��D�́u�����v�Ɋւ���ꌏ�ɂ��ẮA���̓��D�̑��݂�m��Ȃ������ꌤ���҂��A���a�O�\�ܔN�Ƃ������_�ł�����������Ƃ����ɂ����Ȃ��B�悤����ɁA���m�̘I��ł���B �@�������A�吳���ɓ��D�S��������������Ă����ȏ�A���̂��́u�āv�������ꎩ�̂ɂ́A�����j��̉��̈Ӌ`���Ȃ��B��������Ƃ���ɐ�`��������̂́A�j���F�m�̎����m��ʂƂ����p�̏�h��ɂȂ邩��~�߂������悢�A�ƒ������Ă����B �@�]���A���̓��D�̌����ɂ��A�ʐ^�}�ł��f�ڂ������̂͂��������A�����ꂽ�|���e�N�X�g���ǂ���s���S�A��������L�̛��Ȃ���ʂ��̂ł������B����炪�����W���Ɏ��^����āA��ʂ����`���Ă���ȏ�A��X�͂Ƃ��Ă��ʼnߝi�肵�Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ����̂ł���B �@�܂��A�ߔN�A�u���̓��D�̋L���ɂ��A���������S�ēc���ɐ��ꂽ�͖̂��炩���v�Ƃ����������o�Ă������A����͂ނ���A���̓��D�̑�ꋉ�̎j���I���l���Ȃ߂���̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B���������T���𐳂����߂ɂ��A���̈ɐD���D�̑S���������ɓlj�����K�v������B �@�����ł́A���D�����Əƍ����čZ���������D�S���i���������j����A���̓ǂ݉����A�����Č�����������A���킹�āA���D�S���̏ڂ����������B �@���̍Z���y�ѓlj��̍�Ƃ͖������Ĉׂ��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��Ƃ����_�ŁA���������菔�Ƃ̕��������Ɏ�����Ƃ����Ӌ`�����낤�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����\�ܔN�ꌎ�\�ܓ��@�d������������ �j |

|

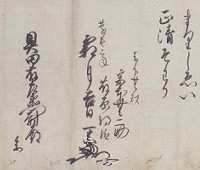

�@�y���@���z �E���D��͊����ŁA������11�s�ɂ킽���Ğ����ŏ�����Ă���B�����A���͎��ԃX�y�[�X������ �E�����A����Ȋ�����unicode�ŋL�q���Ă��邽�߁A�������u�H�v�ƕ\�������P�[�X������B���̕����� �k��1�s�l�@ �]�V�c��l���Z�\��㎩������V�c�掵���q��e�����B���o�ԏ���迨���c�Y����v���厞�^�s�U�̔� �k��2�s�l�@ �������i�c�������d�B���S�͓쏯�đW�q�����X�Y�������]�c�H�������v����c�l�H�ƒ��l�H�v���� �k��3�s�l�@ ����������p�����������b�V�����̉��}�O�q�������������L��B�V�����_�ƎғV���V�Ԗ��k�������}�O�H �k��4�s�l�@ �����⏳�ƞH���U�����M������{�{�����q���ȗ]�`�q�̗]���i�����]�䌋�����a�V�ԐM�B���d���}�� �k��5�s�l�@ �E�ߑ�v�������嘰�d�B�������n��沔V���q��R���ؑ������Ð쁠���h�����D�{���k�E���ɓY���u���͌����v�l���F�V��������� �k��6�s�l�@ �ÐV������V�����đ��k�E���A�������d�s�̉E�ɓY�� �u���������݉Ƒ��������������쑺���k�͌����v�l���������d�s �����s���`�\���W�V���_���j�����喾�_��̘V�B�]�����I�Ɂ��� �k��7�s�l�@ �O�_�玧�đ��ʐ������_���ߍΓ�Ћ��w�����]�o�ꑰ�[�l�V�̈��F�N��Ɖ^�ċv��~�ԕ��c���X�V�� �k��8�s�l�@ �u���ލ��ƌZ�c���g�v�ɒ포�������y�c�����v���ꊲ���������ߓ��V������v�_�V�К��l�V���V���V���� �k��9�s�l�@ �s����S�i�������玢���s嫕s�F���_��m��嫑R��l�V���F���V�����s�\�@�����揃�ꍧ�O�F�^�p�u �k��10�s�l�@ �b�_�l�L���ʍƑ������ȏ������ҝ��B�L�n�S���������猹�M�����k�M�����]���l�����j�V���V �k��11�s�l�@ �ԑ��d�B�O�؏�咆��E�q���v����������D������ �ꖽ�ꌺ���p�����]�������ᡖ���܌����{�{�ɐD���原 �ޔ� |

���_�Ж{�Г��D |

|

�y�ǂ݉����z �@���������ԍ����N���b�N�A�e���ڂ̉���ֈړ� �@�]�̑c��A�l���Z�\���E����V�c�掵���q�A��e����藬�`���āA�ԏ����ɏo��(1)�B���c�k�ԏ��l�Y����v�����迨�k�����l��āA���^�U�͂��A�̂ɑ��̌���������A�c�����i�����߁A�d�B���S�͓쏯�đW�ɋ����A�q�����X�A���ɎY����(2)�B �@�]�c�A�������v����ƞH���A�c�l�A�ƒ�ƞH���A��l�A�v���ƞH���B�����藈��āA�������p�ď������b�̟����ɑ����B�̂ɒ}�O�ɉ��Ďq���A���ɑ��������(3)�B �@��B�̌����ɐ_�ƂȂ�җL��A�V���̊ԁA���k�ɂ��Ē}�O�H����ɑ����B����Ƃ���������A���U�����M�ƞH��(4)�B��ɋ{�{�Ǝ������ށB�������q�ɂ��āA�Ȃė]�A�`�q�ƈׂ�B�̂ɗ]�A�����̎����i��(5)�B �@�]�A�����̔�A���a�̊ԁA�M�B���d�̏��}���E�ߑ�v�������A�d�B���Ɏ債�A�����A沂̏��q�ɏ]�Ӗ�(6)�B �@ �@�R��A�ؑ��E���Ð�E���h���E�D�{���E�i���͌����j�E�F�V���E�j�����E�ÐV���E��V���E�đE�i�����@���݉Ƒ��E�������E���쑺�E�k�͌����j�E�����E�d�s�E���s�A�����ď\���W�̎��_�A���喾�_���j������B�̘V�̙B�։]�ӏ��A�I�ɓ��O�_������������B�����āA�đA���ʂɐ��_�𐒂��(7)�B �@�ߍA��Ћ��ɖw���������B�]�A�ꑰ�Ɛ[���V��l���B�̂ɁA��ɌN��̉Ɖ^�ċv���F���A��ɕ��c���X�̐�u���Ԃ܂ނƗ~��(8)�B �@����ނ݂č����B�ƌZ�E�c���g�v�A�ɒ�E���������A�y�ѓc�����v���A�������������߂āA���߂ɐV��Ђ���(9)�B �@�v��A�_�̈К��A�l�̔V��V�ɓ���ɁA��Ƃ��ċ��ʖ����B�����A�S�i�����A���Ȃ�B����Α����A�s�ЋF�炸��嫂��A�����Đ_��m����B�R��ǂ��A��l�̎��A�F�A�V�������ЂāA���̏��̔@����ɏ��ꍧ�O�Ȃ�\�͂��B�F�^���u���p���B�b�ΐ_�l�̊��ʗL��B(10) �@���̌����A�������ȂĎ��ƈׂ��́A���B�L�n�S�������E���猹�M���A���k�E�M���A�]������l�ɂ��Ēj�����A�V���̊ԁA�d�B�O�؏��E����E�q���v�����ɑ����A����ɓ���ĝD������B�̂ɁA�ꖽ���āA�����ɑ������p�������ށA�Ɖ]��(11)�B �@���ɏ����ᡖ���܌����A�{�{�ɐD���原�A�ޔ�(12)�B |

�y������z �@���̑c��́A�Z�\���E����V�c�̑掵���q�A��e����藬�`���āA�ԏ����̏o�ł���B���c�k�ԏ��l�Y����v����̑�ɂȂ�ƁA���^���ӂ��Ȃ������B�̂ɁA���̌����k�ԏ��l������āA�c���ɉ��̂��A�d�B���S�͓쏯�đW�ɏZ�݁A�q����X�����ɎY�܂ꂽ�B �@�i���́j�]�c���́A�������v����Ƃ����A�c���͉ƒ�Ƃ����A���͋v���Ƃ����B����ȗ��A���̂܂ܑ��p���ŁA�������ꂪ���̖����ɑ����Ă����B�̂ɁA�}�O�Ɏq�������ܑ��݂���̂�����̂ł���B �@��B�̌����ɐ_�ƂȂ�҂��������B�V���̊ԁA���Ǝk���������܂܁A�}�O�H����ŖS���Ȃ����B���̈���Ƃ��p�������̂��A���������M�Ƃ����B�i�����́j��ɋ{�{�Ɖ��������B�܂��q�����������̂ŁA�����`�q�i�{�q�j�ƂȂ����B�̂ɁA���͂��܂��̎��i�{�{�j���̂��Ă���B �@���������i�����j�������A���a�N�ԂɐM�B����o�����}���E�ߑ�v������*���A�i���́j�d�B���ɂ����Ď�l�Ƃ���悤�ɂȂ�A�����č����A�i�����Ɂj�]���ĖL�O�̏��q�ɂ���B �@���āA�ؑ��E���Ð�E���h���E�D�{���E�i���͌����j�E�F�V���E�j�����E�ÐV���E��V���E�đE�i�����k�}�W�l�@���݉Ƒ��E�������E���쑺�E�k�͌����j�E�����E�d�s�E���s�A���\���W�̎��_���A�u���喾�_�v�Ƃ������ŌĂѕ���Ă���B�̘V�̓`���ɂ����Ƃ���ł́A�I�ɂ́u���O�_�v������������Ă���̂ł���B�������āA�đk���l�́A�܂��ʂɁu���_�v�𐒂��Ă���B �@�ߔN�A��ЂƂ��ɁA�قƂ���������Ă��܂����B���͈ꑰ�Ɛ[�����̂��Ƃ�l���B�̂ɁA��ɂ͌N��̉Ɖ^�h�v���F���A��ɂ͕��c���X�̐�u���Ԃ߂����Ǝv���B �@�����ŋނ�ō�����B�Ƃ̌Z�E�c���g�v�A��̏��������Ƌy�ѓc�����v���A�Гa���c�H�������������߂āA�����łɐV������̎Гa���̂ł���B �@����A�_�̈Ќ��k�݂��l�́A�l�������V�ɓ��悤�Ƃ���A��Ƃ��Č�����Ƃ��낪�Ȃ��B������u�S�̐����v�Ƃ́A���̂��Ƃł���B�Ȃ�Α����A���Ƃ��F�炸�Ƃ����ǂ��A���̂悤�ɂ��Đ_��͒m�邱�Ƃ��ł���̂ł���B������ǂ��A��l�̎��͊F�A�V�̓����ނ��낳�������āA���̏��߂̂��Ƃ��A�ق����܂܂ɏ���ŐԐS����̊肢�ł��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�i�䂦�Ɂj�F�^���u���p���B�_�Ɛl�̊��ʂ������Ăق����ƌ�肤�̂ł���B �@���̌����k�c���嗲�l�����������Ƃ���̂́A�ۏB�L�n�S�������E����M���̌�k���M���ɂ́A�k�Z��o�����l�����l�ŁA�j�q�������A�k�M���́l�V���̊ԁA�d�B�O�؏��E����E�q���v�̟����ɑ����A���N�ɓ����Đ펀���Ă��܂����B�̂ɁA�ꂪ�����āA�����ɂ��̎��k��̎��Ɓl���p�������Ƃ����B �@���ɏ�����N�i1653�j�܌����A�{�{�ɐD���原�A�ނ�Ŕ����B |

�@

|

�@�@�y���@���z �i1�j�]�̑c�� �@�܂��́A�{�{�ɐD�̎��ƁE�c�����̌n�����q�ׂ�B���Ȃ킿�A�c�����͐ԏ����t�ł���A�䂦�ɑ��㌹���̌n���ł���B �@����V�c�́A������u���㌹���v�̌n���̔��[�B����V�c�͍c���Z�\���B�����l�N�i926�j���A�N�ێl�\�Z�N�i967�j�f�A���V�c�̑�\�l�c�q�B��͑�����b������o�̖����q�k���l�B�c�@�͓������q�i�t�㏗�j�A���ɓ����F�q�i�������B��ࠓa����j�E���v�q�i�L���䑧���j�E�J�q�����i�{����j�E���q�����i�㖾�e�����j�Ȃǔ����˕Q�̏���䑧���𑵂��A�����̎q�����Ȃ����Ƃ����B�����e���i���V�c�j�E�畽�e���i�~�Z�V�c�j�E�ێq���e���i�������Ǝ��j�E�I�q���e���E��e���Ȃǂ̕��B �@�V��ܔN�i951�j�ɂ͗���ɐ�a�̏���݂��A�����E���������������Ė��t�W�̌P�_�Ɓw���W�x�̐�i�ɓ����点��B�̍��̓T�͂Ƃ��Č㐢�d��ꂽ�V���l�N�i960�j�����̍����͂��߁A�����̉̍�����Â����B�w����V�c��W�x����B �@�ԏ�������т��̖����́u���㌹���v�̌n���ɘA�Ȃ�B�t�H�[�}���ɂ́u���v�𖼂̂�B�������A�ɐD���u���原�v�Ə̂���̂́A�ʍ�����̂悤�ɂ��Ӗ����Ⴄ�B �@��k�Ƃ��Ђ�l�e���́A���a�l�N�i964�j���A���O�Z�N�i1009�j�f�B����V�c�̑掵�c�q�B��͑㖾�e�����A���q�����B�E��b�����t�[�̕��B�O�l�̏��q�͂��ꂼ��֔����ʁE�֍N�e���E�֔����ʂ̎��ƂȂ�B�u�O�������v�����e���ɑ��u�㒆�����v�Ə̂����B�ʏ́u���a�v�B �@�����[���E�������̓�����l�ŁA�c���ۈ��Ɏ������w�сA�nj��E�����E�A�z���E��p�Ȃǂɂ��G�ł��Ƃ����B�w�{���푔�x�w�a���N�r�W�x�w�{�������x�ȂǂɎ������c���B�a�̂ɂ����w�[���A�ƏW�w�Z���W�x(��e���W)������B �@�l���C�E�єV�̕]���������ē������C�Ƃ̘_�����L���B���ꂪ���������ƂȂ���C�́w�O�\�Z�l��x���҂܂ꂽ�Ƃ����B����䂦�A�ɐD�̎O�\�Z�̐��[���Ӌ`�[���B �@���Ȃ݂ɁA��e���͓��n���S�ɉ�������B��e���_�ЂƋ�˂�����i���E���Ð�s������j�B�w�d���Ӂx�ɁA�u�ݍ⌳���g���쑺�m�ԁA�哹�m���i���L�y�n�A����V�c�m�c�q��e���m�˖�B���l�����錩�˃g�]�v�Ƃ���B �@���āA�ԏ����̂��Ƃł���B �@�ԏ������`�ɂ��A����V�c�̍c�q��e���̎q�t�[������������A�t�[�ܐ��̑��t�G���d���ɔz������A������p���ɓy�������̂��n�܂�Ƃ���B�t�G�̎q�G�[�̑�ɂȂ��Ē��Ƃ���A�d����̗L���Ĕ�����ɋ������Ƃ����B�G�[�|�G���|���́|���i�|�Ɣ͂Ƒ����āA���̉Ɣ͂̂Ƃ��A�͂��߂Đԏ����𖼂̂�悤�ɂȂ����Ƃ���B�u�ԏ��v�͍�p���̓�[�̐ԏ����𖼏��Ƃ���炵���B �@�Ɣ͂���v�́E�Α����o�đ����Ɏ���B�����͗L���ŁA���m�̂悤�ɖ@�����u�~�S�v�A���O�E�����̓����̂Ƃ���ǐe���̗ߎ|���āA����V�c���Ƃ��Đ�������������A���܂���p���݂̂ł��������ߕs���A���������̔��t�ɗ^�����Ƃ����B�Ƃ�����~�S�͑��������ɗ^���A�����̍ċN����ɍۂ������d���Ɍ}����ƂƂ��ɁA��ؐ����𖩐�ɔj�����B�������{�����������A�~�S�����ɂ͔d�����E�A���q�͎��͐ےÎ��E�ƂȂ�A�ԏ����͗L�͎��ɂ̂����������B �@

�@�~�S�v��A�O�j���S����k�A�Ȍ�A���̑��S�̌n�����{�@�ƂƂȂ�B���S�̒��q�`���͔d���E���O�̎����p���A�������l�ɏA�C�A���ɁE��F�E�R����ƕ��Ԏl�E�̈�ƂȂ����B������N�̎R�������̗���͔�����E���蒆�ɂ��A�d���������ɐ��͂��g�債���B�`���̎���A�ԏ����x�z�̍ő�̈�����������B�d���E���O�E����́A������d����O�������A�ԏ����{���̗̕��Ƃ���̂́A����ȗ��ł���B �@�`�����v����Ɩ��S���p�����B�Ƃ��̑������R�͋`���ł���B���̋`���̐ꐧ�ɋ��Ђ����������S�͋@��𐧂����B���R�`�������@�ɏ����A���̍Œ��ɎE�Q�����B�Ëg���N�i1441�j�́A������u�Ëg�̗��v�ł���B �@���S�͏��R���E�������A���̂܂ܔd���ɑނ��A��R��ɋ����čא�E�R���疋�{�R�ƝD�����s�k�A���Q���ĉʂĂ��B�����Őԏ��@�Ƃ͖łсA����Ȑԏ��������ނ��Ă��܂����B���������̌�A��b�炪���S�̒�`��̑������藧�āA�ԏ����ċ���������ċ����͂����߂����Ƃɐ��������B �@�퍑���ɂ́A�`�S�̂Ƃ��Ɛb�E�Y�㎁�ƕs�a�A�M���ɒʂ������A�i�\�\��N�Y��@�i�Ɛ���Ėv������B�V���N���̉H�ďG�g�d���N�U�̂Ƃ��́A�d���̐ԏ����ꓝ�͓G�����ɕ����ꂽ�B�����̑��A�u�����E���[�͐M�����ɂ��Ă������A���G�̎q�L�p�͗����ɍ~�������B �@�ԏ����̑����͐V���̐D�c���ɋ����]�������A�O�؏�ɋ���ʏ������E������̉F�쐭���E�㌎��̐ԏ����͂�͖ї����ƌ���ōŌ�܂Œ�R�����B�������R�킵���e����A�V�����N�ɂ������A�S�ė���A�����ɁA�������{�ȗ��A�d���ɐ��͂����ԏ����Ƃ��̈�}�ɂ��x�z�͉�ł����B �@�ԏ����̗��j�ɂ��ẮA�{�T�C�g�́m�T�C�g�сn�ԏ������ɏ��ڂ̊e�_�ɏڂ�������A������Q�Ƃ��ꂽ���B �@Go Back |

*�y���㌹�����n�}�z �@������V�c�\�� �@�@���\�\�\�\�� �@�@���L���e�� �@�@�� �@�@�����V�c�@��[��]���M �@�@���@�@�@�@�@�� �@�@���v���e������[��]�v�M �@�@�� �@�@���@�@�@�@�@��[��]���� �@�@���@�@�@�@�@�� �@�@���ו��e������[��]���� �@�@���@�@�@�@�@�� �@�@���@�@�@�@�@��[��]�ג� �@�@���@�@�@�@�@�� �@�@���@�@�@�@�@��[��]���� �@�@���@�@�@�@�@�� �@�@���~�Z�V�c�@��[��]���� �@�@���@�@�@�@�@�� �@�@�������e���@��[��]�֒� �@�@�� �@�@����e������[��]�t�[�� �@�@���@�@�@�@�@�� �@�@���i���e���@������  ��e���_�� ���Ɍ����Ð�s������Ñ��

*�y�ԏ������n�}�z�@���`�X�ٓ�����

���t�[�����[���댓����[���� �@�������������������������� �@���蒉���t�G���G�[���G���� �@�������������������������� �@���������� �@�@�@�@�� �@�@�@�@�����i�����d���͏d�� �@�@�@�@�� �@�@�@�@�����i���������������� �@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@���������ח��@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�� �F�� �����@�� �@�@�@�@�@�@�@���i�r �]�� �@�� �@�@�@�@�@�@�@���͏d ���p �@�� �@���������������������������� �@���Ɣ̈́��v�̈́��Α����������� �@���ԏ����@�@���@�@�� �~�S �� �@���@�@�����̈́��������@�@�@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�@���~���@�� �@���i�� �㌎ �@�@�@�@ �� �@�� �@���@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�� �@���i�\ �ԓ� ��c�@�@ �ʏ� �� �@���@�@�@�@�@���R�@�@�@�@�@�� �@���L�i ���c �@�@�@�@�@�@�@�� �@���������������������������� �@���@�@�@�@�@��[���S] �@���@�@�@�@�@�� �@���͎������̈́����O�����O�� �@���@�@�� �@���@�@���t�������N���͐e�� �@���@�@�� �@���@�@���t�̈́��͍N�����́� �@�� �@����̈́��������������呺�� �@���@�@���@�@���@�@�� �@���@�@���������@�@����S�� �@���@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@���������ƒ� �@���@�@���`�[�@�@�@�@�@�@ �@���@�@�� �@�����S���`�������S�����N �@���@�@���@�@�� �@���@�@���@�@���S�������� �@���@�@���@�@�� �@�����̈́��@�@���`�넟���� �@�@�@�@���@�@���@�@�@ �� �@�@�@�@���@�@���S�V�@������ �@�@�@�@���@�@�� �@�@�@�@���@�@�����Ʉ��ɍL�� �@�@�@�@���@�@���@�@�@�@���@ �@�@�@�@���@�@�����V�������@ �@�@�@�@���@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�����̈́��������S���@ �@�@�@�@�� �@�@�@�@���`�S�����Ɓ��L�n�� �@�@�@�@�� �@�@�@�@�����̈́����S

*�y�ԏ������n�}�E���z

�@�`�넟������������ �@������������������ �@���`�����������`�S�����[ �@���@�@�� �@���^�������������� �@�� �@�����G�\���G���L�� �@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@���L�G |

|

�i2�j���c�Y����v����A���^�U�͂� �@�����́A�c�����̌��c���ԏ����傾�Ƃ����`�������B �@����͐ԏ��~�S�����̑\���ɂ�����A�ԏ��������̏t�����ƌn���B�ԏ�����́A����Ӗ��ŕs�^�Ȑl�ł������B �@�u�Ëg�̗��v�����O�̘b�ł���B �@���i�O�\�l�N�i1427�j�`�����v�����Ƃ����q���S��45�ŁA���łɕ��ɑ����Ď������i���߂Ă����B�`������̐��͂��܂邲�ƌp������͂��ł������B�Ƃ��낪���R�`���́A���S�̉Ɠ��������F�����A�t�ɁA�ԏ����{���n�̔d�������E�S���珢�������ď��R�䗿���Ƃ��A���̑㊯��ԏ�����ɗa���邱�Ƃ�ʍ������B �@����ɑ����S�͋`���Ɍ���̎�艺���𐿂����������ꂸ�A���s�̉��`���Ă������čR�c�����������B�`���́A�����Ŕ���E���O�̎��E�����D�A����͎���̈ꑰ�ɁA���O�͐ԏ����O�ɗ^�����B���{�͖��S�Ǔ��̂��ߔd���ɐi�R�A�ԏ������m�̐킢�ƂȂ�悤�ł������B �@�������Ԃ͈ӊO�ȓW�J�ƂȂ��āA�}�]�A�����ĉ��������B �@�ԏ�����͋`���̒��������鑤�߂ł��������A�`���̑����Ƃ̖��ʎ������\�����ɂȂ�A���n�ɗ������ނ͎��E���Ă��܂����B���i�O�\�l�N�\�̂��Ƃł���B �@�����A���S�͂�����@�ɎӍ߂��ċ�����A�d���͂��ߎO���̎��E�����g���ꂽ�B�`���ɂ͗L�͎������m�ׂ�����������Ӑ}���������悤�ł���B �@���ꂪ�A���S�́u�Ëg�̗��v�̑O�i�̎����������B�������A�d���͒m��Ȃ����A�悤����ɁA����͖��ʎ����̉����𒅂Ď��̂ł���B���D�ɂ����u���^�U�͂��v�Ƃ́A���̎������w���͂��ł���B�Ƃ��낪�A�ʔ����̂́A���D�L���ɂ͂���ȔF�����Ȃ����Ƃł���B���́u���^�U�͂��v�́A�Ëg�̗��Őԏ��@�Ƃ����ނ����ꌏ�ƍ������Ă���悤�ł���B �@����͐ԏ������ł͂Ȃ��A�~�S��j��͂ɔ�����T�n�̐l�ł���B��͂̌n���͂��̋�����A�ԏ������n�i�ԕ�S���여��j�̔�����ł͂Ȃ��A�P�H�����̏��R��i���E�P�H�s���������j�ł���B �@���̏��R��́A�P�H��̍ŏ��̏��ԏ���͂���a�ܔN�i1349�j�ɒz�������̂ŁA��͕͂��R�̕P�H��������̒����R��^�̏��R��ɋ��邱�Ƃɂ��A�P�H��͉Ɛb�̏������G�Ɏ�点���B��͖v��͌����i�����j���k���ŁA����ɁA���͎���ւƑ����āA���̌�͎���̉��̒呺�i����̎q�j�ֈڂ�Ƃ����B �@���̐ԏ��呺�����R�����`���̋ߎ��������b�ŁA�����ĉËg�̗��̌����ɂȂ����B�����`���͐ԏ����S����d���E���O�E����̎O�����E�D���Ē呺�ɗ^����Ƃ����C�F�ɂȂ�A�Ëg���N�i1441�j�A�ԏ����S�͑����`�����E�Q�����B���S�͋��s����d���ɉ������A��{����ď�A���̌�؎R�k��R�l��ňꑰ���W�����ď邵���B����ɑ��R�����Ȃǖ��{���̑�R���U�ߊA���̐퓬�Ŗ��S�͔s�k���Ď��n���A�ԏ��@�Ƃ͖ŖS����B���̎��A�ԏ��������ɕ�����Đ킢�A�ԏ��呺�͖��S�Ǔ��ɉ�����Ă���B �@�������āA�ԏ����傪�������Ƃ������̏��R��́A�ԏ����̋��S�ɂ����Ă܂����������̏�Ȃ̂ł���B�������A���傪���̏��R��ɋ������炵���Ƃ����������ƁA�e���Ȏ҂��A����݂�c����������q�����Ƃ����؋��͂��ꂾ�A�ƌ����o�����˂Ȃ��̂ŁA������ɐ����Ă����A���R��͒呺�̋���ɂȂ�A����n���͏��ł����Ƃ�������������A����q���͉ƒ�Ȍ�͕s���ł���B �@���āA�ԏ�������u���c�v�A�n�c�Ƃ���c�����N�����L�����̓��D�̋L���ɂ́A���������w�i������B������u�ԏ��Y����v�v�ƋL�����A�ԏ����n�}�ł́u�z���v�ł���B�Y����v�ł��������������邪�A�n�}�Ƃ��Ắu�z���v�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ł���B�܂��A����̎q�E�ƒ���u�c����������v�ƋL�����A�ԏ����n�}�ł͉ƒ�͗c���c���ہA��������A�������ƒ�ȉ��̑��k�͂Ȃ��B���邢�͉ƒ������̎q�ł͂Ȃ��A��Ƃ���n�}������A���Â�ɂ��Ă��A�ƒ�̃|�W�V�����͊m��ł��Ȃ��B �@���̓c�����N���L���́A����̑�ɂȂ�ƁA���^���ӂ��Ȃ������\�\�悤����Ɏ��r�����\�\�̂ɁA���̌���������āA�c���ɉ��̂��A�d�B���S�͓쏯�đW�ɏZ�݁A�q����X�����ɎY�܂ꂽ�A�Ƃ���B�u�����v�Ƃ͐��͂̂��閼���̎��B�����ł͐ԏ������w���B���́u�ԏ��v�̖�������āA�u�c���v�ɉ��̂����Ƃ����̂ł���B �@�Ƃ���A����́u�����v�i���ʃX�L�����_���j�ʼn��i�O�\�l�N�ɋ��s�Ŏ��E�����̂ł͂Ȃ��A�{���͐����Ă��āA�d���։����āA���̈��S�̈ꑺ�ɏZ��ŁA�u�̂����āv�ԏ�����c���։��������Ƃ����킯���B�r�����m�ȋL���ł���B���Q�����͂��̂��̎�������āA���s����A��ė��āA�u���c�v�Ƃ��邩��ł���B �@�܂�A����́A�d������ɑ�������q���`���̂ЂƂȂ̂ł���B���̐ԏ�����́A�e�n�Ɏ��Ղ��̂����`���I�l���ł���B���Ȃ킿�A���s�Ŏ��͂��̎���́A�Ȃ������Ċe�n�ɂ����ĉƁX�̑c�ƂȂ��Ă���B��B�ɂ����l�̎��Ղ�����B�������āA���̓c�����`���̎n�c������A���������M�헬��杂̐l���Ȃ̂ł���B �@���������āA����͈ɐD�������Ĉ�����c�����N���`���ł����āA���̋L���͎���n�c�`���������Ƃ߂��ɂ����Ȃ��B����͋M�헬��杂̈��ł��邩��A�M�ߐ��@���]�X�ȑO�̘b�ł���B����䂦�A����͎����ł͂Ȃ��A���U�L�ڂ��Ɩڂ�����𗧂Ă�K�v�͂Ȃ��B�`���͓`���Ƃ��đ��d���ׂ��Ȃ̂ł���B �@�������Ȃ���A������n�}���������̂��݂āA����l��������j���Ƃ��Ď咣����ƂȂ�ƁA�b�͂������Ă���B�`����`���Ƃ��ēǂށA�Ƃ�����@��m��Ȃ�����ł���B �@�����[�����ƂɁA�ɐD�q�����\�㐢�I���ɍ쐬�������q�{�{�ƌn�}�́A���̓c�����N���`�������̂܂�荞���̂ł���B����͋N���������A�u�{�{���v�n�}�ł͂Ȃ��A�u�c�����v�n�}�ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ��낪�A�������낢�̂ł���B�n�}�Ƃ������̂́A���������ږ�����Ⴊ�����̂����A����͈ɐD�q�����A�{�{�ƌ��c����{�{�����̏o���ɂ��āA�������������Ȃ��������Ƃ��Ӗ�����B���̌��ʁA�N���̋�c�����N���`���Ŗ��߁A�������{�{������c�����ɂ��Ă��܂����̂ł���B���������n������́A�������ٗ�̂��Ƃł͂Ȃ��B�悭���邱�ƂȂ̂ł���B �@�d�B���S�͓쏯�đW�ɋ����A�q�����X�A���ɎY����A�Ƃ���B �@���S�͓쏯�đW�́A���E���Ɍ������s�ēc���ēc�B�ēc���͐�O�ēc������ēc���ɂȂ������̂����A����ɏ��a�O�\��N�̎s���������ŁA�����s�Ɖ��Ð�s�ɕ����ғ����ꂽ�B�䂦�ɉ��Ð�s�ɂ��ēc���̖����̂���B�w�d���Ӂx�̒��ҁE����f���̏Z���u���Ñ��v�́A���݉��Ð�s�̕ēc���̓��ł���B �@���ē��D�ɂ��A����q������X���̕Ě֑��ɎY�ꂽ�Ƃ����̂����A���́u���X�v�Ƃ����͎̂��͕s���ł���B���q�{�{�ƌn�}�ł��A�ԏ�����|�c���ƒ�|�^�|�^�|�c������|�ƒ�|�v���i�ɐD�̕��j�Ƃ���A�ƒ�ȉ��̓�オ�A�����āu�^�v�ł����ĕs�ڂł���B �@�����炭�c�����́A�ɐD�ɂ͑]�c���ȑO�̖������킩��Ȃ��A���������ƌn�������Ƃ������Ƃ��B�������A�ԏ������Ƃ͂����A�u�c���v�Ƃ������͐ԏ��O���Ƃɂ��̖����Ȃ��B�ƂȂ�A�ɐD���D���L���قǂɂ͂����Â��ƌn�ł͂Ȃ��B�����炭�́A�ɐD�̑]�c���E��������肪�n�c�Ȃ̂ł���B �@�n���d���̎j�����Q�Ƃ��Ă݂�ƁA�w�d���Ӂx�ɂ́A�u�ēc���ɋ{�{�ɐD�Ɖ]���m�L�B����r���q�Ɖ]�B�����A�O�؎��ɂĕʏ�����̌�A���ēc�����҂�Z�����āA�ɐD���v�Ƃ���B �@����ɂ��A�ǂ����A�c���Ƃ͑�X�ēc���ɏZ��ł����A�Ƃ����̂ł͂Ȃ������ł���B�ɐD�̕��̐r���q�v�����A�O�؍���ʏ�����̌�A���̕ēc���ւ���ė��ďZ�ނ悤�ɂȂ�A�ɐD�����܂ꂽ�Ƃ���B�u���O�؎��v�Ƃ́A�O�؍���Ŕs�c���Q�l���Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B �@�܂�A�n���ł́A�u�原����͏o�����Ĉ̂��Ȃ������A�e���͂��ƎO�؎��ŁA�O�ŕʏ�����������A�O���炱�̑��֗���ė��ďZ�ނ悤�ɂȂ�A����Œ原�����ꂽ�̂���v�Ƃ����b�Ȃ̂ł���B �@�q�����X�A���ɎY����A�Ƃ����Ȃ��c��X�̓y�n�ł���B�Ƃ���A��Ȃ��ƂɁA���̒n�ɂ͈ɐD�͕��c�̕�����ĂĂ��Ȃ��B�ɐD�i�Ƃ��̌Z��j�́A�d�B�O�i�g�ˎR�{�v���j�Ƌ��s�����i�[���R���j�Ƃ������u�O�n�v�ɕ�����ĂĂ���B�ɐD�����c���Z��́A�Ȃ����̈��S�ēc���ɕ�����ĂȂ������̂��B���̓����͖����ł���B����͂܂�A���̒n���c���������n�ł͂Ȃ���������ł���B �@����ł́A�ɐD�̎��ƁE�c�����̗R���n�A���́u�c���v�Ƃ����̂́A�ǂ��Ȃ̂��B�����炭�ɐD�̓c�����́A�O�q�̔@���A���Ƃ��ƈ��S�ēc���ł͂Ȃ��A���Ð��k�����O�]�[���̕��̈ꑰ�ŁA�ʏ��������ɂ������̂ł͂���܂����B�Ƃ����킯�ŁA��X�̏����ł́A�c�����o�����n���A�����S�c�����i���E���Ɍ������s�c�����j�Ƃ���̂ł���B �@���̒n�́A���Ð��k���Ďx���E���莛�삪����Ɏx���E������ƕ��邠����ł���B���̉����E�͓��E�O�̏��S��т͕ʏ����̎x�z�n�ł������B�w�d���Ӂx�ɂ��A���̓c�����ɂ��\�����������B���������_�Ƃ���t�@�~���[���c�����𖼂̂������Ƃ͑z��ł���B �@�܂��w�d���Ӂx�ɂ����ł́A�ɐD�̕�e�ɂ��Ă����̋ߕӂ̉����S���䑑������̏o�ŁA�ɐD�����������̕��Ő������Ă����炵���B����͌�ňɐD�̕�̂��ƂɊ֘A���ďq�ׂ����B �@Go Back |

*�y�ԏ������n�}�E���z

���ԏ��������~�S ������������ ���͎������̈́����O�����O�����v ���@�@���@�@�� ���@�@���@�@��[���S] ���@�@�� ���@�@���t�������N���͐e ���@�@�� ���@�@���t�̈́��͍N������ �� ����̈́��������������呺������ ���@�@���@�@���@�@�� ���@�@���������@�@����S�����S ���@�@�@�@�@�� ���@�@�@�@�@���������ƒ� ���@�@���`�[�@�@�@�@�@�@ ���@�@�� �����S���`�������S�����N ���@�@���@�@�� ���@�@���@�@���S�������� ���@�@���@�@�� �����̈́��@�@���`�넟���������� �@�@�@���@�@�� �@�@�@���@�@���S�V �@�@�@���@�@�� �@�@�@���@�@�����Ʉ��ɍL �@�@�@���@�@���@�@�@ �� �@�@�@���@�@�����V�������@ �@�@�@���@�@�@�@�@�� �@�@�@�����̈́��������S���@ �@�@�@�� �@�@�@���`�S�����Ƅ����Ƅ����G �@�@�@�� �L�n �@�@�@�����̈́����S���S�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���S�脟�`�[ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �L��  �ԏ����d���Ï�y�ѐ��R  ���R�隬�@�P�H�s��������  ���q�{�{���n�}�@�n�c����

*�y���q�{�{���n�}�z�i�����\���j

�@�ԏ��Y����v�@�c���������� �@���������������ƒ償������ �@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�������@�@�@�� �@�������������������������� �@���@�@�@�@�@�@�c���E����v �@�����^���^��������������� �@�������������������������� �@���c���r�E�q�� �@���ƒ償�������� �@���������������� �@���c���r���q�@��R���q�� �@���v�����������g�v �@���@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@���原 �{�{�ɐD �@���@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@���^ �N�V�� ���� �@���@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@���^ ���������@�� �@���@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�@���c�������q�� �@���@�@�@�@�@�����v�� �@�� �@���{�{�����@�@�{�{�ɐD �@�����M���������原��[�{�{��] �i�ɐD�̕��̒킪�{�{������ ���̏f���̗{�q�ɂȂ����Ƃ̐��j  �����S�c�����̈ʒu  �c���隬�@���Ɍ������s�c���� |

|

�i3�j�]�c�������v����ƞH���A�c�l�ƒ�ƞH���A��l�v���ƞH�� �@�]�c�͑]�c���A�c�l�͑c���A��l�͕��B�u�l�v�́A�����I�ɂ́u�V�v�ɓ��������A�S���̂��Ƃ������B���Ȃ݂ɁA����ɑ��u�E�����v�Ƃ����u�E�v�͊���ł͖S��ł���B �@�����ňɐD�́A�]�c���̒���A�c���̉ƒ�A���̋v���̖����o���Ă���킯���B����́u�������v�v�̍����͕s���B�ނ��A������O��O�́A����̎q�Ƃ����ƒ�́u��������v�́A�L�n�n�}���ɂ�����L�ڂ��邩��܂������A������u�c���v���Ƃ���Ƃ���́A�܂�������₌n���ł���̂����A�ɐD���������ƌn�`���ł́A���łɂ����������ƂɂȂ��Ă����̂��낤�B �@�s�F�q�{�{���原���h���t�Ƃ���A�ɐD�����Ă����s�����̐[���R���̕��ɂ��A���c���̓c���r�E�q��ƒ�͓V���ܔN���N�k�Ђ̂ƁE�����l�i1577�j�f�A���̋v���́A�����̗��̗��N�̊��i�\�Z�N�ȉK�k���̂ƁE���l�i1639�j�܂Ő����ĘZ�\��ŖS���Ȃ����B����ƁA�v���̐��N�͓V���Z�N�i1578�j�ɂȂ�A���̕��E�ƒ�̖v�N�̗��N�ł���B��قƏo���̊Ԃ̃Y���͂��邩��A��������ŗ��N���̎q���o�����邱�Ƃ͂��肤��B�Ƃ��낪�A�ƒ厺�ł�����c��̟f�N�́A�Ȃ�ƓV�����N�i1573�j�Ȃ̂ł���B����ƁA�ɐD�̕��E�v���͂��ꂩ�琶�܂ꂽ�̂��B �@����͂܂��悢�Ƃ��Ă��A���́A�{�{�ƌn�}���{�{������c���ƒ�̓�j�Ƃ��邱�Ƃł���B�ƒ�̖v�N�ƕ����̐��N���ƍ����Ă݂�A����͂��肦���邱�Ƃł���B���Ȃ킿�A�w�ܗ֏��x�̋L�q�i���i��\�N�A�N����ĘZ�\�j����t�Z����A�����̐��N�͓V���\��N�ł���B������c�����̏o���Ƃ��鏬�q�{�{�ƌn�}�ł́A�V���\�N�ł���B����ɂ��Ă��A����͒N�����Ă��ς��Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�A �@�@�@�i�c���j�ƒ�̖v�N�@�@�@�V���ܔN�i1577�j �@�@�@�i���j�@�v���̐��N�@�@�@�V���Z�N�i1578�j �@�@�@�i�f���H�j�����̐��N�@�@�V���\��N�i1584�j �@�悤����ɁA�ɐD�̕��E�v���͉ƒ�̎q�̉\�����܂����邪�A�����������ƒ�̎q���Ƃ���A����͎��҂���ق�����u��ցv�ł��Ȃ�������A���肦�Ȃ����Ƃł���B �@�܂�A�����̏o�����c�����ŁA�ƒ�̎��j���ƋL���A��B���q�̋{�{�ƌn�}�́A�u�F�q�v����n�c�E�ɐD�̌��Ă����ɂ���Ĕے肳���̂ł���B�����Ƃ��A���q�{�{�ƌn�}�������́A�����v���I�̌㐢�̐���ɂ�������̂ł���A���Ƃ��ɐD�̎���̃I���W�i���A���{�͑��݂��Ȃ��B�����āA���̔��_�Г��D�ɂ́A�ɐD�̕��E�v���̋L���͂����Ă��A�v���̒킪�{�{�������Ƃ����悤�ȍr�����m�ȋL���͑��݂��Ȃ��B��������߂Ċm�F���Ă����ׂ��ł���B �@�ł́A���̓c�����A�ǂ�ȉƂł������̂��B����ɂ��āA�s�����藈��đ������p�ŁA�������b�̖����ɑ����t�Ƃ����B�]�c���E����ȗ��A��X�A�������̟����ɑ������A�Ƃ������Ƃł���B���b�i���ꂪ���j�Ƃ́A�u�^�v�ɓ����B�����ł͋V��I�ȞB�����\���ł���B �@�������͐ԏ��}�̗L�͈ꑰ�B�ԏ����c�E�G�[�̑����͂̎l�q���������c�Ƃ���B�����̑]������̎��q�E���G�̂Ƃ����������̂����B���̗��G�͌�ǐe���̌F�엎���Ɋւ�����������͎�ł���B �@�d���̕P�H��̌��`�ƂȂ��́A�ԏ��~�S�̎q�E��͂��P�R�ɒz�����炵�����A�����̑�ɐԏ��@�Ƃ͕P�H��艜�̒u����i���E�P�H�s���O���j��{���Ƃ����B����䂦�P�H�̏�͏o��E�x��ɂ����Ȃ��̂����A�̂��ɏ������̋���Ƃ��ė^�����A�Ȍ㐔�ケ��ɋ������B���̌㏬�����͐��͂�L�����āA���d���̍��l��𐨗͉��ɂ����߂��B�i���\�Z�N�i1519�j�A���̏邩�瓌�Ɉꗢ���藣�ꂽ�ꏊ�ɐV���ɏ�����݂��ď�ւ����A���̌䒅��i���E�P�H�s�䍑�쒬�j�����_�Ƃ����B �@���̌䒅�鎞��̏������̉ƘV�ŁA�P�H���a�������̂������E���k���Ƃ����l�A���́u�q�v���㐢�L���ȍ��c�����q�i�@���j�ł���B�������A�w���c�ƕ��x�̋L���ƈقȂ�A�d���̋��L�ł́A�����q�́A���S���c���̍��c�d���̎q�E�F���ł���A�����E���́u�P�q�v�ƂȂ����Ƃ���B�����q�̏o���͔d�����c���ł��邪�A�����E���̉Ɠ��p���Łu�����v�����q�𖼂̂����B �@�����A�䒅���E�������E�k�܂����Ɓl�͒��d���ɐ��͂��������B�Ƃ��낪������D�c���A������ї�����������ƁA�d���̗̎傽���͊F�A�D�c���ї����̓�ґ���𔗂���悤�ɂȂ����B �@�u����ɋ���ԏ��@�Ƃ̑��[�͐D�c���ɗ^�����B�������E���ƘV�E�����q�̌���e��A��������͐D�c���ɂ����B�ї��R�ܐ���̕��Ō��ނ��A�M�����犴���^����ꂽ�B������ɁA���d���O�؏�̕ʏ�������ے×L����̍r�ؑ��d���M���ɔ�����|���ɋy�сA���������������Ėї����ɐQ�Ԃ����B���̌�A�G�g�̎O�؏�U�߂Ŕd���푈�̋A�������炩�ɂȂ�A�V�����N�i1580�j�䒅����������A���E�͉p���֗����̂сA���̌�����ۂ������A���邢�͍s���m�ꂸ�ɂȂ����Ƃ����B �@�̂��A�������E�̎q�E���E�k�������Ɓl�́A���ẲƐb�E�����q�̍��c�ƂɎd���A�q���͍��c�Ɛb�Ƃ��đ��������B�����Ȃ��Ƃ��A�ɐD�͂��������o�܂����m���Ă����͂��ł���B �@�Ƃ��낪�A�ɐD�����ɂ�鏬�q�{�{�ƌn�}�ɂ́A�ɐD�̑]�c���E������u���������q�F���������v�Ƃ���B�܂�A�ɐD�̑]�c�����Ȃ�Ɗ����q�̟����ɓ����Ă����Ƃ���̂ł���B�����ނ��A����͂܂��N��I�ɍ���Ȃ��B�ɐD�̑]�c���Ȃ�A�����q�́u���v�����E���̑�ł��낤�B �@�������A��������������̊����q�Ɏd�����Ƃ���A�c�����͂܂��ɍ��c�ƉƐb�̒��ł����㒆�̕���ł���B�����ł���A�Ȃ��A�����q���璷���ւ̉ߒ��ő唭�W����u�����g�v�̍��c�Ƃɏ]���ċ�B�֍s���Ȃ������̂��B�Ȃ��A���e�̓c���r���q�v���́A�d�B�̕ēc���Ȃǂɋ��āA�ɐD�������Ő��ꂽ�̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�ނ��듏�D�̋L�q�ɂ���u�������b�v�Ƃ́A�䒅���ł����Ƃ̏������̕��ł��낤�B���q�{�{�ƌn�}���A�ɐD�̑]�c����L���ȍ��c�@���̟����ɂ��Ă��܂����̂́A���炩�Ɍ㐢�̉�₂ł���B �@�����������ɁA���̓��D�ł́A�ɐD���Ƃ̓c�����́A�c���ȗ������������Ƃ������A������~�����b�ł���B�Ƃ����̂��A�������̐��͌��͏����S�ɂقڔ[�܂�͈͂ł���A���S�̕ēc������ɂ͋y��ł��Ȃ��B�ނ���w�d���Ӂx�ɂ��A�O�؏�̕ʏ������̟����ɂ���A�c�����́u�O�؎��v�ł������Ƃ���A�O�̕ʏ��������ɑ�������̂ł����āA���������ł͂Ȃ�����ł���B���������āA���������q�����͉]���ɋy���A�����������Ƃ����̂́A�����Ȍ�`�ł���ƒf������B �@���Â�ɂ��Ă��c�����́A���̏G�g�d�������̌��ʁA�s�c�g�ɂȂ����悤���B�w�d���Ӂx�Ɂu���O�؎��v�Ƃ���킯�ł���B����́A�c�����揊���A���S�ēc���ɂ͂Ȃ��A�܂��ɎO�ؖ{�v���ɂ��������ƂƑ�������B�c�����{�n�͎O�،S�ɂ���A����䂦��ɁA�ɐD��Z�킪�O�ɕ��c�̕���Ă���̂ł���B�ʏ������́u�O�؎��v�łȂ���A�揊���O�ɐ݂���킯���Ȃ��B �@�]�c���ȗ��A�����̖����ɑ����Ă����Ƃ����̂́A�@��̖�肪���邪�A�ł́A�}�O�Ɏq�������܌��ɑ��݂���A�Ƃ������̋L�q�̕��͂ǂ����B�ɐD�̏ꏊ�́A���̂Ƃ���B�̏��q�ł���B�������A�ɐD�̏��q�͒}�O�ł͂Ȃ��L�O�A�Ƃ���A�q���̂��ꂪ�}�O�ɂ����̂��B �@�G�g�̔d��������A����̂��������������q�͗K���S�Ɉꖜ��^�����A�܂����̌コ��Ɏ����S�ɎO����^����ꂽ�B���̉Ɛ��c���̉ߒ��ŁA�����q�́A�d���́u�����g�v���m�c�����g�̑g�D�ɑg�ݓ��ꂽ�B����䂦�A�O�ؗ����A�c�����ꑰ�Ɋ����q�����ɓ������҂��������͂��ł��낤�B�����q���瑧�q�̒����֏��p����鎞���ɁA�ɐD�̐e���ŁA���c�Ɣz���ƂȂ�A�̂��ɋ�B�����čs���č��c�ˉƐb�ƂȂ����҂��������͂����B �@���Ȃ݂ɁA�ɐD�̒�̏��������i�嗲�j�̎q�E�嗘����t�ɂȂ�A���i�Ɩ��̂��Ė@���̈ʂ��l�ł��邪�A���\���N�i1688�j�ɕ������c�Ƃ̕��ƁE�H�����c�Ƃ̎���ɂȂ��Ă���B�}�O�ɏ������������Ɛ��������B �@�V�����N�̎O�؍���ŕ����g�ɂȂ����҂������A���������c�Ƃɋz������āA��B�֍s�����̂ł���B���̒��ɁA�ɐD�̕��̏]�Z��▔�]�Z��炪���Ȃ������킯�ł͂���܂��B �@�������Ȃ���A�ɐD�̑]�c���̎q������c�����ŁA�����������c�ƉƐb�ɂȂ����҂�����̂��B��X�͂��̗L�����m�F���邱�Ƃ��c�����邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B����قǔd���o�g�҂���鍕�c�ƕ������ɂ����A���Ȃ��Ƃ�����炵�����͂Ȃ��̂ł���B���̓_�́A�ނ���n����B�ɂ����鍡��̌����Ɋ��҂������B |

�ɐD�Z�킪���Ă����c�̕� �{�v�����J��n�@���Ɍ��O�؎s  �ɐD�Z�킪���Ă����c�̕� ���@���s�s������[��

*�y���掏�z�i�ɐD�̑c����j

���c���@�����@�@�~���v�� �@�@�@�@�@�@�V���ܒ��N�O���Z�� ���c��@�����@���������� �@�@�@�@�@�@�V����ᡓь܌��\�� �O�c���@�P���@�@�������� �@�@�@�@�@�@�V���\�ܒ��吳���\�O�� �O�c��@����@���������� �@�@�@�@�@�@���a��p��\�ܓ� �@�@�@�@�@�@�@�@�F�q�{�{���原���h�� *�y���掏�z�i�ɐD�̕���j ���S�͓쏯�@�c���v�� �@�@�@�@���i�\�Z�N�ȉK�\�\��� �@�����@���@�@���~�����@�Z�\��� ������匹�M���� �@�@�@�@�������N�p�C�\��\���� �@����@�����@����������@�Z�\�Z�� �@�@�@�@�@�@�@�@�F�q�{�{���原���h��

*�y�d���`�����c�ƑO�j�z

�@ �@�@ ���S���c���Z �@�����c������d���\�F�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���P�q �@�@�������Z��E���������q�F�� �@�@�@�@�P�H���

*�y�������n�}�z

�@ �����G�\�i���\�i�d�\�E���� �������������������������� ���L�E�\���������E�����E�����E �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���E�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F��  �G�g�N�U�O�̔d������}  ����������䒅�隬�� ���Ɍ��P�H�s�䍑�쒬  ��B�Ɣd�� |

|

�@�Ƃ���ŁA�ɐD�͂��̂悤�ɁA�w�d���Ӂx�����Ƃ���́u���O�؎��v�c���r���q�i�v���j�̎q�ŁA�܂��������m�̎q�Ȃ̂����A�㐢�̔��n�����`�L�w�����`�x�ɂ́A�L���ȁu�D�ӈɐD�v�̃G�s�\�[�h���L���Ă���B��p�́w��V�L�x���قړ����e�ł���B���n�����`�L�́A�ٗ�ɒ����X�y�[�X���Ƃ��Ă��̓`�����L���Ă���B �@���Ȃ킿�A���ҏC�s���̕������A�o�H���̐��@�������Ƃ������ŁA���鏭�N�Əo��A�D�ӂ�Ⴂ��B���̌�A���ɖ����Ĉ��̏h�𗊂ݍ����Ƃ��A���R�ɂ����̏��N�̉Ƃł������B�Ƃ��낪�������Q�Ă���Ɛn����������������B���B�P���݂����Șb�����A�����ƁA���N�̉Ƃł́A���N�̕������Ƃ��낾�����B���N�͈�̂����悤�Ƃ��Ă������A������l�ł͂��܂�傫�����ĉ^�ׂȂ��B�����ŏ��N�́A���̎r�̂�ؒf���ĉ^�ڂ��Ƃ��Ă����Ƃ����B�����́A����ɂ͋y�ʂƁA��������`���Ă��A���̏��N�Ɋ��S���āA�����{�q�ɂ����B���ꂪ�ɐD���Ƃ����B �@����͈ɐD���u�o�H�����@�����v�̎Y�Ƃ�����ł���B�ɐD�͉����Ӌ��̏o�H���A���������̂܂��R���̕n�_�̎q�ɂ���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���ꂪ�吳���ȗ����܂ŁA�����M����ꂽ���ł������B���n�`�L�Ɉˋ������������̌�����{�w�{�{�����x�̏������x�z�I�ʐ��ɂȂ��Ă����B�X���O���Z�ҁu�s�b�����q�v�ŁA�o�H�Ɂu���@���v�Ƃ����n��������̂����Ƃ��āA���̐������肵�Ă���B������{�ɋ������g��p���̐���ᔻ�����X�L�O�����A�D�ӈɐD�`�����^��Ȃ������B���_�Г��D�͂��łɑ吳���A�w���S���x�ɖ|������Ă����̂����A���Ԃ̌����͂��̎j���ɑ����M���^�ŁA�ނ���n���ł����A�M�߂���邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ����L�l�ł���B �@����ŁA�����`�L�����̈�Ƃ��Ă��̓`���������邽�߁A��X�����̐́A�o�H�̌Òn�}�����������Ƃ����邪�A�o�H���ɂ͂ǂ��ɂ��u���@�����v�Ƃ������̂��Ȃ������B�o�H�ɂ͐��@�����͂Ȃ��B����Ō��ǁA����͉�����B�Ō`�����ꂽ���̂Ȃ��㐢�̓`���ł���ƁA��X�͌��_�Â����̂ł���B �@����ł��A�����ɍr�����m�Ȏ��̂Ȃ��`���Ƃ͂����A���́u���@�����v�Ƃ�����̓I�Ȗ��ɂ͉������R�����邩������Ȃ��B�����v�������Ă݂�ƁA�Ȃ�قǁA�d�B�O�،S�Ɂu���@�����v�����݂����̂ł���B���X�삪���Ð�{���ɍ������邠���肪�A���́u���@�����v�ł������i���E�O�؎s�ʏ������@���j�B �@�ɐD�����̔d�B�O�،S�Ɂu���@�����v���������Ƃ������Ƃ́A���̓D�ӈɐD�̓`���ɂ��̖�������\��������B�`���Ƃ������͖̂��W�Ȑ��b�f��g�ݍ���Ő���������̂����A���炩�̂��������ŁA���Ō`�����ꂽ�D�ӈɐD�`���ɁA���́u���@�����v�����ꍞ���̂�������Ȃ��B���������\���������Ŏw�E���Ă��������B �@���ɂ͓D�ӈɐD�Ƃ����㐢�L���Ȃ����`�������������A����ɑ��A�}�O�n�����`�L�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�ɐD�͏��l�̎q���Ƃ������̂��邱�Ƃ��L���B��������l�ɁA�����Ȃ��`���ł���B �@�����́A�悤����ɁA�ɐD�̊�ʂ�������ŗ{�q�ɂ��������́A�����ꂽ�l���ӎ���������Ă����Ƃ������̈�b�Ȃ̂ł���B����䂦�A�����̕K�R����A�ɐD�͕��m�̎q�ł͂Ȃ��A�����Ӌ��̕n�_�̌ǎ��ł�������A���l�̎q�ł������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯���B����́w�O�����ϕM�L�x���L���A����V�������{�̔n�q�������Ƃ����b�Ɠ��ނł���B�ɐD�ɂ��Ă��A�㐢�̓`�����A�������o�H�Y�⏤�Ƃ̎q�ɂ��Ă����Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ��������낤�B �@����������B�̍r�����m�ȓ`���ɑ��āA�w�d���Ӂx�̋L���́A�������ɐD�̊�ʂ�F�߂ė{�q�ɂ����Ƃ����_�ł͓��������A�d�B�n���j���̕��͏��F���Ȃ��A�`���ό`�͂Ȃ��B�ނ��A���_�Г��D�ɂ́A�c���r���q�v���Ƃ���ƈɐD���g�����L���Ă���B����ɂ�������炸�A���ĕ��������ɂ����āA���_�Г��D���w�d���Ӂx�̋L�����m��ʂƂ������Q�́A���̈ɐD�̏o���܂ŋy��ł����̂ł���B�����s�\���Ȃ���F�m�������̂́A�悤�₭���́A�ȒJ��̎d���ł������B �@Go Back |

* �y�����`�z

�s�{�{�ɐD�n�o�������@���m�Y��B���^�A�_�ƃ��p�V���Q�l�g��B���@���������җ��O�A�R�A�m�D��j�݁B�s�ђn�A�����j�����������e�A���j���j�Z���V�A�D�샒�J�e���g�V�A�����m�Q���}�N�B�j����q�݁B���n���W�^�j�ŃV�ȃ����v�V�A�ޒj���g���q��l�i���t * �y��V�L�z �s�ɐD���n���@�����m�҃g嫃��A�{���B�ŏ�ƃm�Q�m�j�e�A���j�Z�e���R�g�_�v�g�i�����g���]�w���B�ɐD���U�m�{�q�g�i���A�{�{���j�X�t  �o�H�����@�����H  �d�������@����  �d�������}�@���@����

* �y�O�����ϕM�L�z

�s�ɐD�n���ƃm�q�g�C�w���B�L�B���q�m���A���}���E�ߛ��Ē���k���^�l���j�Ύd�Z���B���B�A�����A�䕨��m���j�A�u�^�V�q���烊�A����\�B�ō��j�폢�d�n��p�j���K�^�V�B�䑤�j�폢�u�A��ƘV�O�w���]����p���V�掟������t��n�S�A�L���p�j�����\�v�R�\�q�t |

|

�@�i4�j��B�̌����_�� �@���̕������A���������ɂ����ďœ_�ƂȂ�ł��d�v�ȋL�������ł���B���̔��_�Г��D�Ƃ�����ꋉ�j���̖ʖڂ͂����ɂ���ƌ�����B �@���āA���ɍs���Ă݂悤�B�܂��A�u��B�v�͔��썑�A���݂̉��R�����k���B�����ł����u�_�Ɓv�́A�V�Ƃ̂��Ƃł���B �@�������A���́u�_�Ɓv���A�u�V�Ɓv�̌�L���Ƃ݂Ȃ��ȒJ��*�̂悤�ȗ����́A���������Ȃ��B���m�ɂ��i�C�[���Ȍ���ł���B �@���Ȃ킿�A���_�Г��D�̂��̃P�[�X�ŐV�Ƃ��u�_�Ɓv�Ƃ���̂́A�_���ȂǂɊւ�邳���́A���́u�n���v�̏C���I���L�@�ł���B���������O���}�g���W�[�ɂ��Ēm��Ȃ�����A�u�_�Ɓv����L���ƌ������B�f�l�l�؉Ƃ��ׂ�₷�����v�Ƃ͂����A��̘A���܂œ��l�̖��m���p���������Ă���̂́A��Ȃ����Ԃł���B �@���݂ɂ����A���̔��_�Г��D�Ɠ��N�̏�����N�i1653�j�A�������V�傪�ĔC�O���q�����ɗ^�����ܗ֏����`�ؕ�������B�����ɂ́A�u�~�ƌ��M���v�Ƃ����āA��������q���u�_�Ɓv�Ƃ����\�L��p���Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�{�{�ɐD�Ǝ������V��Ƃ��������ɊW�̐[���l�����A�����N�ɁA�u�_�Ɓv�Ə����Ă���B���̌��́A�]�����������ɂ����Ďw�E���ꂽ���Ƃ̂Ȃ��|�C���g�����A�u�_�Ɓv�Ƃ����\�L�Ɋւ���m���Ƃ��āA�����ŏ��Ƃɒ��ӂ����N���Ă����B �@���āA���̐V�Ǝ��A���̑c�͓����k�ƁE���厛���F�i1293�`1322�j�ɏo���Ƃ���B���F�͎��r������ɗ������Ă��Ď��A���F�̎q�E���d�̂Ƃ��A���ƂĐV�Ǝ��Ə̂���悤�ɂȂ����A�Ƃ����̂��Ɠ`�ł���B���ۂɂ́A���厛���F�ɂ͎q�̓��厛�����i1312�`60�j�����āA�]��ʓ���b�ł���B�Ƃ͈��ׂŒׂ�����Ă��Ȃ��B���������āA����͔���̋M�헬��杂ł��邪�A���̓`���ɂ���ĐV�Ǝ��͓������𖼂̂�B���F�����c�Ƃ��邩��ł���B�����ĕ������u�V�ƕ����瓡�����M�v�ƁA�������𖼂̂�̂́A���̂悤�ɁA�V�Ǝ��̌��c�����厛���F������ł���B �@���F�̎q�E���d�͈���i���E���R������s����j�ɋ��邵�A���̎q�E���d�͏��[��i���E���R�����c�S���c���v��j�Ɉڂ����Ƃ����B���d�̎q�����d�Ƃ������A�ނ��A�����ɂ͂��Ȃ�N�オ�J���Ă���B�V�ƒ��d�͑��d�̎q�Ƃ������A���d�̎q���Ƃ����ׂ��ł���B�V�ƒ��d�͔d���̐ԏ����ɑ����A���̂���ɂ͐V�Ǝ��͔��쓌���̍��l�O�̒��œ��p���������悤�ł���B �@���̐V�Ǝ��̂��Ƃ����A�n����ԏ����ƘA�߂���ǖʂ�����B�ԏ��n���̈�ɂ��A�ԏ��~�S��������́����������偨�ƒ�Ƒ����A��������ƒ�͉F��V�O�Y�A�d�B�����S�E��B�g��ϖk��S�E���O�a�C�S�Ȃǂɗ̒n��L���A�d���̑鑃��A����g��S�̍��R�E�������ł������Ƃ����B����ȑ傫�ȗ̈���Ƃ����͓̂`���a�`�ł��邪�A���̉F��V�O�Y�ƒ�̋`�q�ɁA�O�Y��d����A���g�̎������V�Ǝ��ł��������Ƃ���A��d�͐V�Ǝ��ɉ��߂āA������N�i1493�j�|�R��i���E���R������s�����j��z���A�����ֈڂ����Ƃ����B����͐V�Ƒ��̓`���ŁA�V�ƒ�d���F��V�O�Y�ƒ�ƊW�Â�����̂ł���B �@�V�Ǝ��͐��������Ƃ��A�אڂ̔d�B�����S�̉F�쎁�𗊂����B���̉F�쎁�͐ԏ��O�̗L�͈ꑰ�����A�F�쎁�͖{���͐ԏ������Â��B�F�쎁����ԏ������h�������̂ł���B���������F�쎁�͔d�B�����S�ɂ����āA���쓌���ɐ��͂�L���Ă����B�V�Ǝ��͉F�쎁�̟����ɓ���A��d�̑�ŐV�ƉƂ��ċ������Ƃ����Ƃ���ł���B �@���̌�A�퍑���ɂ͔��쓌���̂��̒n����A��q�A�ї��A�Y���̐��͐L���ɂ��A�L�ד]�ς��������B�V�Ǝ��͏@��̂Ƃ��A��q���ɔs��A�̒n���������B�̂��ɉY�㎁�������サ�Ĕ��O�E����𐧔e�����F��c���Ƃ̂Ƃ��A�V�Ə@�т����̎��n������B�@�т͔d�B�����S�����R��̉F�쐭���̎O�j�ŁA�V�Ǝ��̗{�q�ɓ������l�ł���B

�@�V�Ə@�т́A�c���ܔN�̊փ�������ɂ́A�F�쑽�G�Ɵ����ŎQ�킵���炵���A�Ƃ����̂������ς�̒ʐ������A���̊փ�������O�N�̉F�쑽�����ŁA�V�Ə@�т��ƘV�ː�眈���ƂƂ��ɉF�쑽�Ƃ𗣒E���Ă���B���̑S���I�ȗ̒n�ĕ҂ŁA�V�Ə@�т͓���̗̒n�������đޓ]�B�������ނ͂��̌�A�ː�眈��̈����ŁA�}�O�����։h�]�������c�ƂɌ}�����A����^�����A�V�Ǝ��̎q���́A���c�ƉƐb�Ƃ��ċ�B�ő��������B �@�{�{���������̒��O�A���Łw�ܗ֏��x�������n�߂��Ƃ��A�u�����d���̕��m�A�V�ƕ����瓡�����M�A�N����ĘZ�\�v�ƋL�����Ƃ��A���́u�����v�̖��̂�̗R���́A��q�̔@���A�V�Ǝ����c�Ƃ������厛���F�������k�Ƃ̐l�ł��邱�Ƃɂ��B �@�悤����ɕ����̃t�H�[�}���Ȗ��̂�́A�ނ��V�Ǝ��ł���B�������A���㌹���̐ԏ��Ƃ������A�{�����̓������F�ȗ��̌n���ɘA�Ȃ�Ƃ���̂ł���B �@�Ƃ���ŁA��f�̓c������c�̋L���Ɋ֘A���邱�ƂŁA�ЂƂw�E���Ă������Ƃ�����B �@�V�Ǝ��̌n���ɂ��A��������ƒ�͎��͖���̉��ŁA�F��V�O�Y�B�Ƃ���A�ƒ�͉F�쎁�֗{�q�ɓ������B���̉ƒ�͉����O�N�i1491�j���A�\�Z�B�܂萶�N�͉i�����N�i1436�j�ł���B����̎��E�́A���i�O�\�l�N�i1427�j�ł���B�䂦�ɐV�Ǝ��̌n���ɂ�邩����A�ƒ�͎���̎q�ł͂Ȃ��B�ʐl�ł���B �@������ɁA���̐ԏ������ƌn�}�ł́A�ƒ�͗����̎q�A�܂莝��̒�Ƃ�����̂�����A�������̎q�Ƃ�����̂�����B�悤����ɉƒ�̃|�W�V�����͕s��ł��邪�A�ɐD���D�̓c�����n���́A�ƒ������̎q�Ƃ���`���ɂ���āA�N���������\���������̂炵���ƒm���B �@��B�V�Ǝ����͂����肵�Ă���̂́A�|�R��ɋ�������d�E�@��E�@�т̎O��ł���B����ȑO�̂��Ƃ͓`���ȊO�ɖ��炩�ł͂Ȃ��B �@���āA���D�̂��܂̋L���ɗ��������Ă݂�ɁA�����ɓo�ꂷ��u�_�Ɓv���A���N�ɐD���L�O���q�x�O�Ɍ�������������ɋL���s���V�ƁA����ƍ����t�̐V�Ɩ���ł���B �@���̏��q�蕶�ɂ́A���R�����`���̖��ŁA�V�Ɩ��u�}�K��ꕺ�p�ҁv�g���Ƒΐ킵�ď��������Ƃ������B�ɐD�͈���ł͂����������������Ă���̂ɁA���̓��D�ł́u��B�̌����_�ƂȂ���̂���v�ƋL���݂̂ł���̂́A���ꂪ�c�����Ɋւ�������ł��邽�߂����ł͂Ȃ��A�_���Ƃ��ďC����̏ȗ������炾�B �@����͎��g�̗{���E�{�{�����̋L�q�Ɋւ��Ă����l�ł���B��̓I�ɉ�������Ȃ��̂��A���̃P�[�X�ł̈��̕��͍�@�Ȃ̂ł���B �@�ł́A���̐V�Ƃ𖼂̂閳��̏o���@���Ƃ����ɁA�܂��ɍ�B�̌����E�V�Ƃ𖼂̂��Ă����Ƃ����ȊO�ɖ����ł͂Ȃ��B����䂦���́A�V�Ǝ��𖼂̂��Ă����������l���A�ƌ��߂���킯�ɂ������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B �@����Ƃ����̂��A���쑤�j���̋L���ɂ́A�u�V�Ɩ���v�Ƃ������̐l���͑��݂��Ȃ��B�\�㐢�I�O���́w���쎏�x�̂������c����i���m�j�́A�ނ��V�Ɩ���Ƃ͖��W�̕ʐl�ł���B��������A�����ŏ������m���Ă����ׂ��́A�����̐헐�̒��ŁA����̐l�X���d���֗���Ă��Ă����Ƃ��������邱�Ƃ��B �@���Ƃ��A�ގ���́u���c��\�l�R�v�̐��Z�V�������i1567�`1625�j�̉Ƃł���B�����͐V�Ǝ��ȏ�̔���̌��������A���Z�V���̉Ƃ͕��c�̑�ɔd���ɗ���āA�K���S�z���ɋ������B���Z�V���͂����Ő��܂�A������B�����͂܂�������B�́u�����v�����A���̂悤�ɔd�B�l�ł��鐛�����������̂ł���B �@����䂦�A�V�Ǝ��𖼂̂��Ă����������l���A�ƌ��߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B���c�̑�A�����͕s�����Ƃ��Ă��A�V�Ɩ���̉Ƃ��A����Ɠ������A�����ޓ]���Ĕd���֗���Ă����Ƃł��낤�B�V�Ǝ��̖���͍��ł��d���ɂ���B �@���Z�V�����u�V�Ɩ��v�Ɍ��p���w�Ƃ����`��������i���������j�B�V�Ɩ���Ɛ��Z�V���̊W�����`�������A����ɂ��A�����悻�A�V�Ɩ��ǂ̂�����ɂ������A���������Ƃ������̂ł���B�`���̐^�U�͂͂Ƃ������A�V�Ɩ���́u�d�B�l�̐V�Ǝ��v�ŁA�d�������̗K���S������ɋ��āA���̐��Z�V����{�{�����̈ꑰ�Ƌ߂����ɂ��āA���݂��ɒm���ł������\��������B �@��o�L���̂悤�ɁA�����͐V�Ɩ���̉Ƃ𑊑����邱�ƂɂȂ�̂����A�Ȃ��A�����͖���̐V�ƉƂ��k�����ƂɂȂ����̂��A�ǂ��ɂǂ������@�����������̂��A����́A����ȕ�����z�肷��Θb�̋ؓ������̂ł���B �@�V�Ɩ��A���Z�V����{�{�����̈ꑰ�Ƌ߂����ɂ����Ƃ���A�w�O�����ϕM�L�x�ɂ����A����͍��c�@���̒�E���ɏ������i1554�`96�j�̗^�͂������A�Ƃ����}�O���c�ƒ��̓`���Ƃ���������B�V�Ɩ���͔d���ō��c���ɎQ�����A�܂��V���\�l�`�ܔN�A���c������B�֍s���ē]�킵���Ƃ��A��B�֍s�����̂ł��낤�B |

* �ȒJ�� �w�l�ؕ��|�җ�`�x

�@�@�i�O�����[�@���a57�N�j �{���Ŏ��g�������Ă���悤�ɁA�ȒJ�͓��D�������݂Ă��炸�A����䂦�G���̕������i������̘_�q�j��ɁA���_�Г��D�ɑ������߂������Ă���B *�y�������V�告�`�ؕ��z �s�ߓ`���n���Ε���V�ܙɁA�~�ƌ��M���\�ɑ��B�V�������i�V��t  ���厛���F���� ���R������s����

*�y�V�Ǝ����n�}�z

�����厛���F�\�V�Ƒ��d�c�c���d�� �@�@���������������������������� �@�@���|�R�� �@�@����d���@�偁�@�������t�� �@�@�@�@�@����O�@����B�ޓ]�� �@�@�@�@�@���ƒ�@���d���c���� �@�����R���@�@�@�@�� �@�F�쐭�������i�@���@ �@�@�@�@�@���@�@�@�� �@�@�@�@�@���S���@�� �@�@�@�@�@���@�@�@�� �@�@�@�@�@���@�ф��� �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@���@�S �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@���S�� �ԏ���������̈́��������������呺 �@�@�@�@�@�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@���@�@������ �@�@�@�@�@�@�@���@�@ �@�@�@�@�@�@�@�����������償�ƒ�  �|�R�隬�t�ߌ��� ���R������s  �փ�������}�����@����

* �y���q�蕶�z �s���V�ƍ�����Aਏ\��V�ƁB���U��ƋƁA���s�錤�v�ҍl���A�ܒm�\��V���{���꓁�r�Ț���B嫑R�\����p�V��A�����ԔV��A�T�ȓ�ਏ\�藝��������A�̉��\��ਓV�Ɓt  ���c��\�l�R�o�g�n�}

* �y�O�����ϕM�L�z �s�V�ƕ����猺�M�n�d�B�m�Y�A�ԏ��m�����A���n�{�{����g���X�B�M�N�@�����m���A���c���ɓa�m�^�͖�B����A�\��m���p�����A����j�E�c�V�A��퐔���A���B���j���؞��E�q��n����Ƌ��m��q��t |

|

�@�Ƃ���ŁA�ɐD���D�ɂ��A���̐_�Ɓ��V�Ɩ���́A�V���N�ԂɁA�}�O�̏H����Ŏ��������Ƃ����B�H����́A���݂̕��������q�s��ɂ������B�隬�̂���H���͏����ȏ鉺���A���̏d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ɂȂ��Ă���A�����̖ʉe�͍��������݂�j�ՂɎc��B �@���̒n�̑O�j�Ƃ��Č����A���łɌ��m�O�N�i1203�j�A���c��Y���Ï��R�Ɉˋ����H���̐������Ƃ������ւ�����A���̌�H�����͒}�O��쏭�E��F���̎x�z���ŏ��̂��ێ������B�G�g�̋�B�U���̂���A�V���\�O�N�i1585�j���Î��̟����ŁA�ΏG�g��̈ꗃ��S�������A�������V���\�ܔN�i1587�j�A�H������R�ɍU�߂��~���A�H���@�S�Ǝq�̎풷�́A�H���Əd��̕�u�Ɏ��̒��فv���G�g�ɑ����Ď͂��ꂽ�Ƃ̓`��������B�c���ܔN�i1600�j�̊փ������ł͐��R���瓌�R�ɐQ�Ԃ��Đ����c��A����ˎO����^����ꂽ�Ƃ����B �@�փ����̐��A�}�O����\�]���ɕ�����ꂽ���c�����́A�H����ɏf���̍��c���V�i�����q��j��u�����B���V�͔M�S�Ȑ؎x�O�M�҂ŁA���̍��̏H���ł͐؎x�O�M���h�����Ƃ����B �@�����͎����̎��ɁA���̂̓��ܖ����O�j�̒����k�Ȃ������l�ɕ�������悤�Ɉ⌾�����B����ɏ]���Ē��k�E���c���V�́A�H���̌ܖ����̒����ɕ��m�����B�����͊��i�O�N�i1626�j�ɏ��R�ɔq�y���đ喼�ɗA����ɂ��}�O���c�Ǝx�˂̏H�����c�Ƃ����������B �@�ɐD���D�ɂ��A�V���N�ԂɁA�V�Ɩ���͒}�O�̏H����Ŏ��Ƃ������Ƃ����A����́A�V���\�ܔN�i1587�j�̏H������߂���킢�Ŏ����̂��A���邢�́A���������퓬�Ƃ͂܂������ւ��Ȃ��A����ɟf�n���H����ł������Ƃ������Ƃ��B�ɐD���D�ł͂��̎��̔w�i�͕s���ł���B �@�Ƃ���ŁA�u�V�Ɓi�V�ځj����v�̖����L�ڂ���j���ɁA�c���N�Ԃ̍��c�Ǝm���L����������������B���̕����ɂ́A����͑g�O�̕S�Ύ��A�L�㒆�Èȗ��̕���A���邢�́u���B�t���v�u�d�B�l�v���A�u��^�v���Ƃ����L��������B�悤����ɁA���̕����́A�c���N�Ԃ̍��c�Ǝm�̃����o�[���X�g�Ȃ̂����A���ۂɂ́A�\�����I�ɕҎ[���ꂽ���̂ł���B�w�O�����ϕM�L�x�ɂ͕����̕�����̋L��������̂ŁA���c�ƒ��ɂ͖���Ɋւ���`�������������Ƃ��m�F�ł���B���c�Ǝm�̕������ɂ͂��������㐢�̓`�����g�ݍ��܂�Ă���B���������āA�㐢�쐬�̕������L���������ɂ��āA�V�Ɩ��c���N�Ԃ܂Ő����Ă����ƌ��_�ł��Ȃ��B �@���̓_�ɂ��A�ނ�݂ɍ��c�ƕ�������M�p����������Ȃ��Ȃ����A���Ƃ��v������ł���قǂ��̕������ɐM�ߐ�������킯�ł͂Ȃ��B��������͂邩�����́A���_�Г��D�̋L���ɁA�V���N�Ԃɒ}�O�H����Ŏ��Ƃ���ȏ�A������̂�˂Ȃ�Ȃ��B�������V�Ƃ𖼂̂�@���ƂȂ������̐V�Ɩ���Ɋւ���A�g���̖��m�ȋL�q�Ƃ��ẮA���̔��_�Г��D�Ɣ䌨������̂͏��q�蕶�����Ȃ��B��������߂Ċm�F���ׂ��ł���B �@�����āA����������_�Г��D�̋L���ɂ����ďd�v�Ȃ��Ƃ́A�u���k�v�Ŏ��A�܂��k�������܂܁A���̐l�������Ƃ����L���ł���B �@�܂�A�����͐V�Ɩ���́u���O�v�ɗ{�q�ɂȂ��Ă����Ƃ���A�u���k�v�Ŏ��Ə����Ȃ��B�u���k�v�Ŏ��Ƃ����ȏ�A�����͐V�Ɩ���́u���O�v�ɗ{�q�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��B����͎��㑊���ɂق��Ȃ�Ȃ��B�\�\���ꂪ�A�ɐD���D�̂��̋L����ǂރ|�C���g�ł���B �@����͌�k�������܂��̂�����A����͐V�Ɩ���̉Ƃ���������₦���Ƃ������Ƃł���B�����āA���̐₦���Ƃ𑊑����čċ������̂��������Ƃ������ƂɂȂ�B �@�V���N�Ԃɔނ�����ł���Ƃ���A�V���͓�\�N�ŏI�邩��A�����͂܂������������`���̎����ł���B�����́A����̐��O�A���́u���v�ɉ���Ă������ǂ������킩��Ȃ��B���ǂ̂悤�ɂ��ĕ��������̐V�ƂȂ�u���v�����⏳�Ƃ����̂��A�s���ł���B�������A�Ƃ𑊑��ł���̂́A�ӂ����l��ł��邩��A����͑����Ă������\�Z�̍��A�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B �@�Ƃ���A�����͐V�Ɩ���̕��@�Ƃ𑊑����鎑�����i�͂ǂ����B����́w�ܗ֏��x�`���̎��������ɂ���A�\�O�̂Ƃ��V�����L�n�앺�q��j��A�܂��\�Z�ŒA�n���H�R�Ƃ������@�҂�œ|�����Ƃ����L���Əƍ�����悢�B�܂��ɕ����́A���n�̕��@�V�˂Ƃ��āA�V�Ɩ���̕��@�Ƃ𑊑����鎑�����i���A���̂Ƃ��܂łɊ������Ă����̂ł���B �@����䂦�܂��A�V�Ɩ���ƕ����������N����l���������ɂȂ���Ȃ�Ȃ��̂����A����́A�����炭�d������L�O�ւƈڏZ���������l�X�̒��ɂ�������߂邱�Ƃ��ł���͂��Ȃ̂����A����ɂ��ẮA��q�̔@�����܂��܉\���������āA����̌����ۑ�ł���B �@�ȏ�A���̑�ꋉ�j������X�ɓ`���Ă��ꂽ�̂́A�������A�V�Ɩ���̋`�q���������ƁA�������A����͌�k�Ȃ����Ď���ŁA�����͂��̉Ƃ𑊑����čċ������A�Ƃ������Ƃł���B���������L�^�́A���N�̏��q�蕶�ɂ��Ȃ��A�ނ�̓j���ɂ͂Ȃ��B�܂��ɂ��̈ɐD���D�̍ő�̖ʖڂł���B �@���āA�ɐD���D�́s����Ƃ���������A���������M�ƞH���t�Ƃ����B���́u���������M�v���A�w�ܗ֏��x�ɋL���̐V�ƕ����猺�M�A�܂�{�{�����ł���B �@�����ł����u�������v�͐E���[�����ʁA�����ȍ~�A�E�l�E�|�\�l�Ȃǒn���̎҂����̂����B�܂��ߐ��ȍ~�ł́A���̊��K�́A�u�|�{�}�㝁�v��u�L�|�z�O�����v�ȂǏ�ڗ��̑�v�̖��Ɏc�����B �@���m�̔@�����������̂����E���́A�w�ܗ֏��x�ł́u������v�ł���B����ɂ��āA�����͕s���ɂ��喼�����̂�u������v��G�̂����Ƃ̋����ȍ����\�����Ă�_�҂����₽�Ȃ����A����͖��m�ɂ����̂ł���B�u������v�͐E���̈�ł���A�E�l�Ȃ炱��𖼂̂����̂́A��L�́u�������v�̗�Ɠ��V�ł���B �@���Ƃ��A���̔��_�Ђ̐_�E�́A�ߐ������ł����u�ɉ��v���̂����炵���B�������N���痂��N�ɂ����āi1748�`49�j�ꖜ�l���I�N�����d����Ꝅ���L�����u���r���q���L�v�ɂ��A���̈Ꝅ�ŁA�d����т̑可���\�����Ə������̑��\���ȏオ�A�Ꝅ���̑ʼnɋ��������A���̑ʼnɋ��������Ɂu���_�А_�E�ɉ��k���s�ځl�v�Ƃ����L�^������ɂ���āA���ꂪ�m���B���̔��_�А_�E�u�ɉ��v���喼�łȂ��̂͐\���܂ł��Ȃ��B �@�����Ăނ��A�퍑����ɂ́u������v���̂���҂͖����ɂ����B�ނ�͒��삩��u������v��C������Ȃ��Ă��A����Ƃ��ċ[���E���̂���𖼂̂��Ă����B��B�|�R���V�Ǝ��̃P�[�X�ł��A����́u�V�ƈɉ��v�B�ȉ��A���S�N���X�̐e���ƘV�A�Ɂu�V�Ɣ��O��v�u�V�Ɣ����v�u�V�ƈɗ\��v�Ȃǂ𖼂̂�҂炪����A�u������v�𖼂̂�̂͑債�Ē��������Ƃł͂Ȃ��B�ނ�͒��삩��u������v�ɔC�����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�܂��A���Ƃ��u�ɉ��v�𖼂̂�҂͑S���ɂ͑��ɂ����������͂�������A�u������v�͔r���I�Ȗ��ł͂Ȃ��B �@�ɐD���D�́u�������v�́A�u�V�ƕ�����v�Ƃ��������̖��̂�����m������ŏ����Ă���B�u���v�́A��E��E���E�ڂ̑�3����������A����䂦�u�������v�Ƃ����ɐD�́A�����̖{���̐E���u������v��i�������Ă��邱�ƂɂȂ�B����͐_�a�̋V���A�u������v��݂��Č��ނ������̂ł���B���邢�́A�̐l�Ɂu���v�Ƒ��ʂ��銵�K����Ƃ����������邪�A��X�͊m�F���Ă��Ȃ��B�Ƃɂ����A����͕������u�������v�ƋL�����B��̎j���Ȃ̂ł���B �@�܂��A���q����R������i���q�╶�j�ł́A�u������v�ł��u�������v�ł��Ȃ��A����Ȃ�u�����v�ł���B����́A�ɐD���u�F�q�v�A�܂蕃��S���������q�Ƃ����g���̗���Ŕ�����Ă����̂ł��邩��A���ނ��āu�����v�ƋL�����̂ł���B �@���̂悤�ɁA�ܗ֏��A���_�Г��D�A���q�蕶�ƁA�O�̎j���Ɍď̂̍��ق����邱�Ƃ́A���̔w�i�Ə�����m��˂Ȃ�Ȃ��B���������ɂ͂���܂Ŗ��m�Ș_�������������̂ł���B Go Back |

�}�O�H����̈ʒu   �H���隬�@���������q�s�H��  ���Ï隬�@�啪�����Îs

* �y�ܗ֏��z �s�����d���̕��m�A�V�ƕ��U�瓡�����M�A�N����ĘZ�\�B���N�̐̂��A���@�̓��ɐS�������A�\�O�ɂ��Ďn�ď��������B�����ЂāA�V�c���L�n�앺�q�Ɖ]���@�҂ɑŏ��A�\�Z�ɂ��āA�A�n���H�R�Ɖ]���͂̕��@�҂ɑł����A��\��ɂ��āA�s�ւ̂ڂ�A�V���̕��@�҂Ɉ��A���x�̏����������Ƃ��ւǂ��A��������Ɖ]���Ȃ��B����A���X���X�Ɏ���A�����̕��@�҂ɍs���A�Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ��A��x�������������Ȃ͂��B�����A�N�\�O����\���㖘�̎���t

�i���j��Ɩ{�ܗ֏��@�V�ƕ����猺�M �i���j���_�Г��D�@���������M �i�E�j���q������@�V�ƕ������M |

|

�@�i5�j��ɋ{�{�Ǝ������� �@�V�Ɩ���̉Ƃ��k���������́A��Ɂu�{�{�v�ɉ��������Ƃ������Ƃł���B�\���܂ł��Ȃ��A����͈ɐD���D�Ƃ����ꎟ�j�������d�v�ȏ،��ł���B �@�܂��A�u�{�{�v�𖼂̂����͕̂����̑ォ��ł����āA����ȑO�͕����̎����́u�V�Ɓv���ł���B�������`�q�ƂȂ��Ă��̉Ƃ��k�����u���v�̎��́A�u�V�Ɓv�ł����Ă��u�{�{�v�ł͂��肦�Ȃ��B���������āA�u�V�Ɩ���v�Ƃ����l���͎��݂������A�����ɂ���u�{�{����v��u�{�{����V���v�u�{�{����ցv�Ƃ����u�{�{�v�������l���́A���Ȃ��Ƃ����ꂪ�����́u���v�ł��邩����́A���݂��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B �@�u�{�{����V���v�̑�����́A�}�O�̊C�������w�]�C�������x�i�g�c�d���ҁE��i���N�i1704�j���j�ł���B�����ɂ́A�����̕��́u�}�O���{�{����V���v�ŁA�����͒}�O�Y���Ƃ����`�����L���B�\�����I�����ɂ́A���łɂ���ȓ`���������Ă����̂ł���B�����}�O�̕����`�L�w�O�����ϕM�L�x�i���ԕ��ϒ��E1727�N�j�́u�{�{����v�Ƃ��邪�A����͖��炩�Ɂw�]�C�������x�ɂ݂���}�O�̓`���̉e�����Ă���B �@���_�Г��D�̈ɐD�̏،��ł́A�u�{�{�v�𖼂̂����͕̂����̑ォ��ł���B����䂦�A�V�Ɩ��u�{�{�v�𖼂̂�킯���Ȃ��B�V�Ɩ�����u�{�{�v���ɂ��������́A�����m�炸�ɍ쐬���ꂽ�A�㐢�̍쐬���ł���B�����̑ォ��u�{�{�v���𖼂̂�悤�ɂȂ����Ƃ������_�Г��D�̋L�����d�v�Ȃ̂͂����ł���B �@������������邱�Ƃ������̂́A�������Ƌ���i�ژ^�j�́u�{�{����^�v�ł���B�����Ƌ���́u�{�{���v�̌��^�ɂȂ����Ƒz�肵����A�S�l���藬�̐ؓS�l�n���̕����i�~�����藬�ƕ���k�n�j�ɂ݂���u�{�{����V����^�v�i1570�`1622�j�́A�͓��i���E���{�j�̐l�ŁA���c�̉~�����Ƃ͕ʂɓ����������ē����������������ƂɂȂ��Ă��邪�A�V�Ɩ���Ƃ͐�����قȂ�A���炩�ɕʂ̐l���ł���B �@�������A�u�{�{����V����^�v�̉��ł��̐Ղ��k�����u�{�{�����琳���v�i1596�`1675�j�͔d�B�K���S����ŁA��ɖL�O�̊◬��ł����������Ƃ�������A���炩�ɕ��������f���ɂ����l���Ȃ̂����A���f�N���炷��Ɛ��オ����Ȃ��B�悤����ɁA�u�{�{�����琳���v�͕������A�u�{�{����^�v�͖�����A���ꂼ�ꃂ�f���ɂ����l���炵�����A�����܂ł��Ȃ����b�f�̕ό`���傫���A�ˋ�̐l���ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�ܗ֏��⏬�q�蕶�Ƃ͖��W�̂Ƃ���Ō`�����ꂽ�㐢�̓`���ł���B �@�܂�́A�u�{�{����V����^�v��V�Ɩ���Ɠ��ꎋ���邽�߂ɂ́A���́u�{�{�����琳���v��V�ƕ����猺�M�Ɠ��ꎋ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�ł��Ȃ��悤�ł���A�u�{�{����V����^�v��V�Ɩ���Ɠ��ꎋ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����̂����̓��R�Ƃ��Ă̌��_�ł���B �@���n�����`�L�w�����`�x�́A�u�V�Ɩ���m��M�j�v�������������������Ƃ��L���B���̌�p�{�w��V�L�x�����l�ł���B�������`���́A�w��V�L�x�̖L�c�i�p�̌��y�����邩��A�\�����I����ɂ͋�B�ł���炪�o����Ă������̂Ƃ݂���B �@�������ژ^�́A��L�̂悤�ɐV�Ɩ�������f���ɂ����u�{�{����V����^�v����B�֓`�d���āA�����ɕ��������ꂽ���̂ł���B�ނ��㐢����̋U���ł���B���������āA����Ɉˋ����āA�u�{�{����^�v�͎��݂����A�������ژ^�Ɍc���N�Ԃ̖ژ^���t�����邩�疳��͌c���N�Ԃ܂Ő����Ă����A�Ƃ����������邪�A�����͂��Â���ϐ��ł���B �@�܂��A���q�̕�����ɂ́u���V�ƁA����ƍ����v�Ƃ���A�����܂ł��u����v�͍��ł���B�u����V���v�̂悤�ȑ����̗ނ��ł͂Ȃ��B�u����V���v�u����m��v�́A�{�{�������u�����V���v�ɂ��Ă��܂��̕����{��ǖ{�̌X���Ɠ����A�J�ԑ����ɂ�閼�ł���B �@���������āA�V�Ɩ�����u�V�Ɩ���m��M�j�v�ɂ��Ă��܂����n�����`�L�w�����`�x�w��V�L�x�́A��`�Ƃ����ׂ��ł���B���̖����V�����`�������ɂ��I�Y���ł��邱�Ƃ͖��炩�ŁA���̃P�[�X�͓������`�������m���Ă��邩��A���́u�{�{���v��V�Ɛ��ɏC���������̂ł���B���Ƃɏ\�㐢�I���̏��q�{�{�ƌn���ɂ݂���u�V�Ɩ���V����^�v�́A�������́u�{�{����V����^�v����₂������̂ɂ����Ȃ��B�ɐD�q���́A���q�蕶�́u���V�ƁA����ƍ����v�ƋL���ꂽ�Ӗ������O���Ă���B �@�Ȃ��A�����Œ��ӂ��ׂ��́A�ɐD���D�ł́A�V�Ǝ����k���������̎��Ƃ̎����k�����ȁl�͂킩��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�����́A��k�Ȃ����u�_�Ɓv�i�V�Ɩ���j�̉Ƃ��p�����B���̃|�C���g�ŁA�����̎��Ƃ͐V�Ǝ��ł͂Ȃ��ƒm���B�܂�A���D�̋L������ǂݎ���̂́A �@�@�@�@�@�u�H�v�@���@�u�V�Ɓv�@���@�u�{�{�v �Ƃ����v���Z�X�����Ȃ̂ł���B����ȏ�̂��Ƃ͕s���ł���B���̂��ƈȏ�ɓ��ݍ��ނɂ́A�T���K�v�ł��邪�A��X�͑��Ɋm���Ȏj���������Ȃ��̂ł���B �@���āA���D�L���́A�����ɂ��܂��q���Ȃ������̂ŁA�ɐD���`�q�ƂȂ����Ƃ����B�ɐD�͓c�������畐���̗{�q�ƂȂ��āA�u�{�{�v���Ȃ̂�悤�ɂȂ����̂ł���B�{�{�ɐD�原�ł���B�ǂ�Ȍo�܂ŗ{�q�ɂȂ����̂��B �@�w�d���Ӂx�ɂ́A�Ԑk���l�̌��召�}���E�ߌ�k�����l���A�{�{���U�Ƃ����V�����o�̕��p�҂����������A�q���ɂ��Ă����ł��������A���̈ɐD�����̉Ɓk���}���Ɓl�Ɏd���Ă����Ƃ���A�ɐD���������ʂ����ꂽ�����ł��邽�߁A�����͗{�q�ɂ����]�X�A�Ƃ���B���ꂪ�ɐD�\�Z�̎��ł���Ƃ����B �@�ɐD���D�������Ȃ��Ƃ�����w�d���Ӂx�͏����Ă���B����ɂ��A�ɐD�������Ƒ��������̂́A���Ύ���A�o�d���Ă܂��Ȃ��ł���B �@�ɐD�������쐬�������q�{�{�ƌn���ɂ��A���i�O�N�i1626�j�\�܍̂Ƃ����̏��}�����^�i�����j�ɏo�d�����Ƃ����B�Ƃ��낪�A�������̗{�q�ɂȂ������A���̋L�^�͏��q�{�{�Ɠ`���ɂ͂Ȃ��B�ɐD�������̗{�q�ɂȂ��āA���ɋ{�{�Ƃ��n�݂��ꂽ�̂����A�ɐD�����ɂ͂��̑n�Ƃ̎��������s���Ȃ̂ł���B������A���q�{�{�ƌn���̋N���Ɋւ��邫����Ƃ����`�����Ȃ��������Ƃ��Ӗ�����B�����́A�n���j���ł���w�d���Ӂx�̈ɐD�\�Z�ΐ����̂��Ă����ׂ��ł��낤�B �@�����Ŗ��́A�ɐD���D�ɕ����̑ォ��{�{�𖼂̂�悤�ɂȂ����������A�ł́A�����͂�����u�{�{�v�𖼂̂�悤�ɂȂ����̂��A�Ƃ������Ƃł���B �@����Ɋւ��Ă͌����A�ɐD�������̗{�q�ɂȂ�ȑO�A�܂�A�����d�B�̕P�H�ŁA�{�q�O�ؔV����{���Ƃɏo�d�����A�m�s�������ł��낤�Ǝv����B �@�O�ؔV���́A��������珟���i1564�`1651�j�̉Ɛb�E����u���V���̎O�j�ŁA�����������{�q�ɂ����B�O�ؔV���̖��̂�́u�V�Ɓv�ł͂Ȃ��u�{�{�v�ł���B���̂��Ƃ��炷��A�������{�{�𖼂̂�悤�ɂȂ����̂́A�P�H�{�{�Ƒn�݂̎��ȗ��ł��낤�B���Ȃ킿�A�{�q�O�ؔV����{���ƂɎ������Ƃ��ďo�d�����A�₪�ĎO�ؔV�������l���Ď��S�̒m�s���������悤�ɂȂ��������A�Ƃ���Ό��a�̔����Ǝv����B �@�����́A�P�H�ɋ{�{�Ƃ�n�݂������A���́u�{�{�v�̖��́A�P�H����߂����g�̎Y�n�A�܂�K���S�{�{���Ɉ��ނ��̂ł������B �@Go Back |

* �y�]�C�������z

�sূɖ��{�{���U�Ƃ��ӂ��́A�����}�O���{�{����V���Ƃ��ӂ��́T�q�ɂāA�}�O�̎Y�Ȃ�t * �y�O�����ϕM�L�z �s�V�ƕ����猺�M�n�d�B�m�Y�A�ԏ��m�����A���n�{�{����g���X�t  �������Ƌ���@���c���E�q�制 �c��2�N�����g�� �{�{���������b��^���s

* �y�����`�z

�s�����A���n�V�Ɩ���m��M�j�B���`�\��m�c�^���B�j�g�V�e�c�����g�]�t * �y��V�L�z �s���U���A�V�Ɩ���V��M�j�g�]�t�B���p�����A�c�����g�j�X�B�\��m�B�l��t  ���q�{�{�Ɓ@�{�{�����N�� �V�Ɩ���V����^�m�ח{�q

* �y�d���Ӂz

�s�{�{���U�@�@�K���S�B�m粁k�B�m���l�{�{���m�Y��B��N�������p���D�~�A�������C�s�V�A�V���j�J�N���i�N�A���A���U���g�]�e�A���m�j��l���V�B�R���g���A����j�d�w�X�A���j�����A���}���E�ߏ��Č�j�y���V�A�����A�ɐD���{�q�g�V�A����A���}����A�L�O���q�j���L�ʃt�g�L�A�����V�c�t �s�{�{�ɐD�@�@���S�ēc���m�Y��B�{�{���U�A�{�q�g�X�B�p�փm���j�σN�L�X�t �s����A�ɐD�\�Z�̎��A�Ԑ̌��召�}���E�ߌ� �ɁA�{�{���U�Ɖ]�V�����o�̕��p�҂������ւ��A�q���ɂĂ��͂������A���ɐD���Ƃɏ����͂ꋏ���肵���ɁA��ʂ����ꂽ�鐶��t�́A���U�{�q�ɂ����A��A�L�O���q�䏊�ւɂČ䋟������ꂯ�鎞�c�t *�y�g�����̔�^�z �s�{�{�O�ؔV���@�m����u���V���O�j�ɂāA�����ߛ��͔����ɂČ����n�@�{�{���U�Ɛ\�җ{�q�Ɏd�A�������V�����A�{�������l�֔�o�A���S�Δ퉺�A��ߏK�ɔ폢�o��B��j�b���t��ւƌ�ӂɂāA�t�Ҍ�A����Ə���B���@�l�k�����l���i�O�N�܌������䑲���V���A���\�O���A��\�O�ɂČ䋟�d��t |

|

�@�i6�j�]�A�����̔� �@�����̋L���́A���ݏ��}���ƉƘV�Ƃ��Ă��鎩���̂��Ƃ��A�ɐD�����B���Ȃ킿�A�\�\���������k�����l�������A���a�N�ԂɐM�B����o�����}���������A�d�B���ɂ����Ď�l�Ƃ���悤�ɂȂ�A�����č����A�����ɏ]���ĖL�O�̏��q�ɂ���A�ƁB �@���}�������i���^�E1596�`1667�j���A�M�B���{��������d�B���Ώ\���֓]�������̂́A���a�O�N�i1616�j�A��\��̂Ƃ��ł���B���̔N�A�����͏��R�㗌�̋���𖽂����A���{����o���A�����ł��̑�����\���A���A���ɓ��������̂ł���B������A�u���a�V�ԁv�Ƃ������̕����̋L�q�͐������B �@�ɐD�����}���ƂɎd����悤�ɂȂ����̂́A�����̂���Ƃ����B�����Ƃ́A�����E�O���ł͂Ȃ����������N�ɂȂ������A���Ȃ킿�A�����������A�Ƃ����Ӗ��B �@���q�{�{�ƌn�}�ɂ́A�c���\���N�i1612�j�d�B���S�đW�i�ēc���j����B���i�O�N�i1626�j�d�B���Œ������̌�ߏK�Ƃ��ĕ�d�A���ɏ\�܍Ƃ���B���������āA�\�܍ŏ��}���Ƃɏo�d�����̂ł��邪�A����͈ɐD���D�́A���a�N�Ԃɏ��}���������M�B����ڕ����ꖾ�Ώ��ɂȂ����A���̌�A�����k�����l�������A�����͏��}�������ɖ��Ŏd����悤�ɂȂ����A�Ƃ����L���ƕ�������B �@����ȉ��́A�����č����A�����ɏ]���ĖL�O�̏��q�ɂ���A�Ƃ����̂́A������N�i1653�j�ɐD�l�\��̘b������A�����������ƂɂȂ�B���q�{�{�ƌn�}�ɂ��A���i���N�i1631�j�����E�Ƃ���A����͎�N��ɏ��i�����Ƃ������Ƃ炵���B�N��͓�\�ł���B����N�i1632�j�����ɏ]���ĖL�O���q�Ɉڂ�B�����ōђn�i�m�s�j���ܕS�B���i�\�ܔN�i1638�j�̗L�n�w�i�������j�ɂ����Đ������A�A�w���ܕS�Ή����œs���l��̒m�s���B�c���O�N�i1650�j�����ɏ]���Ĕ��F�{�֍s�����B����͍א�Ƃ������ׂ��Ă����]�����m�̊�@���~�����߂ł���B �@�ȏオ�A���_�Г��D�Ɏ���܂ł̈ɐD�̗����T�v�ł���B���������āA���D�L���͂����ɂ����ނ��ďȗ����ċL�����L���ł���B �@�Ƃ���ŁA�ЂƂs�R�Ȃ̂́A���D�ɋL���ɐD�̎�l�E���}�������̖��ł���B���D�ɂ́u���}���E�ߑ�v�������v�ƋL���B�����������́A���i��\��N�i1644�j�O���ɒ��^�k�������ˁl�։��������̂ł���B �@����������邽�߂Ɍ����A�u�����v�͏\��̂Ƃ����R�G������̖����ŁA�̂��Ɏl�\��A�]�ˎQ�{���u���^�v�ɉ��������B��X�̕��������Łu���^�v�ł͂Ȃ��u�����v����p����̂́A���̂悤�ɉ����������x�����߂ł���B�����ƊW������Ԃ��̑唼�́u�����v�ł������̂ŁA�u���}�������v�ƌĂ�ł���B�i�u�����v���͑��ɂ����Ȃ��Ȃ��B���}���������n�͖{�������A�X���ۂ̒�Ŕ���ɓ������ŏ��̒ÎR���ɂȂ����̂��X�����A�Ƃ����������ł���j �@�Ƃ���ŁA���D�L�����A������N�i1653�j�Ƃ����i�K�ňɐD����l�̂ŏ��������͂��Ƃ���A���łɋ�N�O�Ɂu���^�v�ɉ������Ă��邩��A�����́u�����v�ł͂Ȃ��u���^�v�Ə����ׂ��Ƃ���ł���B �@�������Ȃ���A����͂���Ӗ��ňɐD���D�̋L���̕����������̂ł���B�Ƃ����̂��A�u���}���E�ߑ�v�������v�Ƃ́A���������Ώ��ł����������̖��ł���A������ɐD�͂킴�킴�����ɏ������̂ł���B �@���}���������u�E�ߏ��āv���̂���̂́A���]�ɏ��C���ꂽ�����O�N�i1663�j�Z�\���̂Ƃ��ł���B���]�A�E�ߏ��Ă������̋Ɋ�������A�ʗ�́A�u���}���E�ߏ��Ē��^�v�ƋL���B �@����������́A�����O�N�Ȍ�̂��ƁB���������ď�����N�ɂ͒����́A�܂��u�E�ߏ��āv�ł͂Ȃ��u�E�ߑ�v�v�ł���B�����A�u���^�v�ɉ��������̂́A���i��\��N�i1644�j�l�\��̎��ł���B�䂦�ɏ�����N�i1653�j�ɂ͂��łɁu���^�v�ł���B �@����ɂ�������炸�A�ɐD�͂킴�킴�u���}���E�ߑ�v�������v�ƋL���B����͉��̂��Ƃ����A���ꂪ���������Ώ��ł����������̖��ł������Ƃ����̂��A��X�̌���Ƃ��낻�̗��R�ł���B������N�����A�d���̐l�X�ɒm���Ă����̂́A�u�����v�Ƃ��������ł���B�ɐD�͂��������ŁA�n���ɂȂ��݂̂���u�����v�Ə������̂ł���B �@���̂�����A���D�̕��͂�Ȗ��ɓǂ܂˂A������������ɐD�̔z�������m�ł��Ȃ����ƂɂȂ�̂ŁA��w���N�ɂ͒��ӂ�v����_�ł���B�܂��A�̋��̐l�X�ւ̂��������z�����݂�A�ɐD�ȊO�ɂ͏����Ȃ����͂��Ƃ�������B �@���āA�����̂��̏��}�����A�ɐD�̎������A�����q�ׂĂ����A�����ł���B�\�\�b�㌹���̉��ꌩ�����̎��q�E�������A�b�㒆�����S���}�����ɋ���A���}�����̂����̂��n�܂�Ƃ����B�������ɏ]���Đ���������A�w��ȋ��x�ɏ��}�������E���o���q�̋L�����݂���B���v�̗��ł��A���c���Ƃ��ɖ��{�R�̒��R���̑叫�ł���B���O�̗��ł́A�͂��ߐV�c�`��ɏ]�����A���̂̂������������ƂȂ��Đ�����������B �@���̂���͏��}�������̎���A�M�Z���Ƃ��ĈɓߌS�̏���������ł���B�̂��A�퍑���̖{���͗я�ł������B �@�[�u�����}���Ə��������}���̗��n�ɕ����ꂽ�̂͒���̎��ł���B�����Ƃ͐M��̎���A���c�M���ɑ����������c���ŖS�ɍۂ��M�����ɍ~�����B���̌�͉ƍN�ɏ]���A�����̑喼�ł���B �@����A�����ł���[�u�Ƃ́A�����̑�ɕ��c�M���Ƃ��т��ѐ���Ă���B�V���\��N�A�M���Ƃ̐킢�Œ����͖{���я�ɔs�k�B�����Ċ��x�����n����Ă�����������s��āA���ɓV����\��N�A�M�Z�j�[���̍���ɔs��Ėv�������B���̌�́A�ےÊH���ɂ������A�M�����ɍU�߂��Ĕs���A�z��ɏ㐙���M�𗊂�A�Ō�ɂ͉�Â̈��������Ɋ���������A�Ɛb�ɎE���ꂽ�Ƃ����B �@�����������̎q�E��c�k�����悵�l�Ƒ��E�G�����A�M���A���ʼnƍN�Ɏd���āA���}�������ċ�����B�G���͉ƍN�ɔF�߂��āA�ƍN�̒��j�E�̉���O�Y�M�N�̒����i�����@�j�𐳎��Ɍ}����B�փP���̌�A�喼�ɂȂ����G���͌É͔˂��o�āA�c���\���N�Ɍ̒n�̐M�B���{�ɓ����B�Ƃ��낪�c����\�N�i���a���N�A1615�j�̑��Ă̐w�ŁA�G���ƒ��j�E�����͐펀���Ă��܂��B �@���j�E�����͏d�������������c�����B���̒��������{�ˏ��}���Ƃ𑊑������̂ł���B�����̐��N�͌c�����N�i1596�j�A�������}���Ƃ������É͂����߂Ă������됶�ꂽ�B��͉ƍN�̑���������A�����͑\���Ƃ����킯���B �@���Ă̐w�̗��N�A���a��N�A�����K���ˎ傾�����{�������̖��ƌ����A�Ƃ͂����A����́A�Z�����̍Ȃł������Z�ŁE�T�P�������p�����̂ł���B�����ė����a�O�N�A�����́A���̐w��̑喼�z�u�]���ŁA�M�B���{����d�B���֓]���ƂȂ����B�����ɁA�x���E�{�������́A�P�H���ƂȂ����B�܂�A�{��������P�H�ɁA���̏����E���}�����������̓��ׂ̖��ɁA�Ƃ����d���̔z�u�ł���B �@���̂Ƃ��A���Δ˂͐V�݂ł���A�܂��P�H���ׂɗ���˂�V�݂��āA�{��������j�̖{�������ɗ����ɋ��炵�߂��B�������Ĕd���ꍑ�x�z�����O�l�̒r�c�Ƃ�d������r�����āA�������P�H��𒆐S�ɖ{���Ƃ�������喼�Ƃ��̏����E���}�������Ōł߂�A�Ƃ������w��㏈������������킯�ł���B �@���ɓ����������}�������́A�����Ŗ��Ώ錚�݂ɒ���B���a�O�`�l�N�̏�s����я鉺���̌��݂̍Œ��A���������̌��݂Ɋ֗^�����̂ł���B���̖�\�N��A�ɐD�͕����Ƒ�������Ƃ����̂��A�����ł̌o�܂ł���B �@�w�d���Ӂx�ɂ͑O�L�̂悤�ɁA�u�ɐD�\�Z�̎��A�Ԑ̌��召�}���E�ߌ�ɁA�{�{�����Ɖ]�V�����o�̕��p�҂������ւ��A�q���ɂĂ��͂������A���ɐD���Ƃɏ����͂ꋏ���肵���Ɂv�Ƃ���B |

���Ώ隬 ���Ɍ����Ύs

*�y���q�{�{�ƌn�}�z

�s�原�@�{�{�ɐD ���n�c���v����j�B��n�������猹�M�����B�c���\���p�q�\������������d�B���S�đW�B���i�O���Љ��d�B���Ε�d���������V��ߏK�m�����\�܍n�B���i���h�������E�m���n�B����p�\�]�����ژ��L�O���q�B�����ђn���ܕS�B���\�ܕ�Г]������B�L�n�Y�o�w�B�������叫�m�������Z�n�y�R��s���B�B�H�A��U�V���}�B���獕�c���V��A����������w�z�A�原�폢�o�A���x�V����J���V���w���V�䓁�m���O�@�g�n���V�B���N����B��ᥐw�V��������ܕS�B�s���l����̃X�B�c���O�M�Џ]�����������B�F�{�t  ���}�����^��  ���_�Г��D�u�E�ߑ��v�������v

*�y���}�����n�}�z �@���}�� �����������o�������������������� �@�@���������������������������� �@�@���@������@����������� �@���������������������������� �@���[�u�� �@�������G�����������@�������� �@���������������������������� �@�����咩����������������c�� �@���������������������������� �@�����G���������������� �@���@�@�@�� �@���@�@�@�������������� �@���@�@�@�� �@���@�@�@�����F �@���@�@�@�� �@���@�@�@���d�� �@�� �@�������� �@�������N�����N���ƒ����@� �@�@�������������������������� �@�@���M�M���M�䄟�M�V��  �M�B���{��@���쌧���{�s  �i������̔d���j �P�H���F�{������ ������F�{������ ���Ώ��F���}������ |

|

�@���}�������ɂ́A�����������B���̐w�Ŏ����Z�E�����k�����Ȃ��l�̎q�A�����k�Ȃ����l�ł���B�����͌Z�ŁE�T�P���Ȃɂ��A�Z�̎q�E������{�炵���B�{���Ȃ璷�������}���@�Ƃ��p�k����Ƃ��낾���A��O����ɂł��Ȃ��̂����ˑ̐��ł���B �@�����͂��̌Z�̈⎙�肽�āA���i�O�N�i1626�j�ɂ͕P�H�ː��ׂ̘Z���Η�����ɂ��邱�Ƃɐ��������B���́A���i���N�i1624�j�ɒ����́A�����͂������낻����ނ��A�����E�����ɉƓ�߂������A�Ɩ��{�ɐ\���o���B�����͂��̉����茳�ɂ����ė{�炵�Ă������A�����͂��̔N�\�ł���B���̒����̉B����ɑ��A���R�������Ė��{�͈ȉ��̑[�u�őΉ������B �@�܂��A�{���ƂɈٕς��������B�܂蒷�q�������a�������̂ł���B���̂��߁A������ł�������j������{�������k�q�Ƃ��ĕP�H��֖߂����B����ŋ�����̂��A���}�������ɏ������̂ł���B���������ϊ������͖{���E���}���̗��Ƃ����ڂȊW�ň�̂łȂ���Ȃ����Ȃ��B�������āA���}�������͊��i�l�N�i1627�j�ɗ����֓���A���}�������͎��g�̖��Δ˂�����킯�ł��Ȃ��A���̒����ɐV�m���l�������߂��̂����A����́A�����̊x���E�{�������̐����I��r�ɘ߂����Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B �@���}�������́A���i��N�i1632�j�A�L�O���q�֓]���̂����A�\�ܖ��ɉ����A��B����̖���C������B�h�]�ł���B�Ɛb�{�{�ɐD������ɏ]���āA���q�ֈڏZ�����̂ł���B �@�����ɒ������L�O���ÂցA�����Ĕ����ɉ����B�L��n�z�ƖL�O�����ɂ������̌Z�킪���������B�L�O�𒆐S�ɏ��}���ꑰ�Ōł߂����ƂɂȂ�B �@���q�{�{�ƌn�}�ł́A�u���i�O���Љ��d�B���Ε�d���������V��ߏK�m�����\�܍n�B���i���h�������E�m���n�B����p�\�]���i�����j���ژ��L�O���q�B�����ђn���ܕS�v�Ƃ���B �@�ɐD�͏\�܍̂Ƃ��o�d�A��\�ʼnƘV�E�ɏA���A�L�O���q�ڕ��̌��ʁA�ђn���ܕS�Ƃ����m�s���Ƃ������Ƃł���B���̋L���ɂ͑���̋^�`��������Ă���Ƃ���ł��邪�A�K�����������ł͂Ȃ��B �@�܂��A���łɌ����悤�ɁA���n�}�ɂ́u���\�ܕ�Г]���i�����j����B�L�n�Y�o�w�B�������叫�m�������Z�n�y�R��s���B�B�H�A��U�V���}�B���獕�c���V��A����������w�z�A�原�폢�o�A���x�V����J���V���w���V�䓁�m���O�@�g�n���V�B���N����B��ᥐw�V��������ܕS�B�s���l����̃X�v�Ƃ���B �@�܂�A���q�ڕ��ܘZ�N��̓����̗��̂Ƃ��i���i�\�ܔN�A1938�j�A��\���̈ɐD�́u����m�m�叫�v�A�ꗃ�̎��叫���߂��B���L�Ƃ��āA�ה˂̍��c���V���A����̖J���ɁA�Γ��̔��O�@�g���ɐD�ɂ��ꂽ�Ƃ����`�����L���B�����āA�A�������̂��A������ܕS�A���v�l��ɂȂ����Ƃ����B���ꂪ�{�{�ɐD�Ƃ̒m�s�̗R���ƍ����ł���B �@�����A�w�d���Ӂx�ɂ́A��f�̂悤�ɁA�u���ɐD�A���Ƃɏ����͂ꋏ���肵���ɁA��ʂ����ꂽ�鐶��t�́A�����{�q�ɂ����A��A�L�O���q�䏊�ւɂČ䋟������ꂯ�鎞�A�ܐ߁A���܌��Ꝅ�I�N�̐߁A�ސ��֏��A���R���L�A���܂Ƃ��ĎO������͂�A�����ɂď��}���Ƃɔ�d�B����A�{�{�ɐD�ƂĉƘV�E�ɂȂ���v�Ƃ���B �@����́A���ňɐD�����}���ƂɎd���Ă����̂����{�q�ɂ��A���̌�A�L�O���q�]���ɂ��������ċ�B�֍s���A�����Ă��̌�̓����Ꝅ�̂Ƃ��A�R�������āA���̘_���s�܂ŎO����A�u�����v�Ƃ������ʑҋ��ŏ��}���ƂɎd�����Ƃ������ƂɂȂ�B �@�R���e�N�X�g���炷��A�ɐD�͎O���������āA�܂������Ŏd���A���̌�A�ƘV�E�ɂȂ����Ƃ������ƂɂȂ�B����́A�ɐD�����Δˎ���ɓ�\�ʼnƘV�ɂȂ����A�Ƃ����{�{�ƌn�}���̎j���Ƃ͂��Ȃ�قȂ�L���ł���B�������A�����܂ł��A����͒n���d���̌���`���Ȃ̂ł���B������w�d���Ӂx�͍̎悵���Ƃ������Ƃł���B �@�Ȃ��A���̂Ƃ����ŁA�����͓����������E�L�n�����Ə���̂��Ƃ�������炵���A�L�n���ɕ����̏��c���Ă��ꂪ�������Ă���B����ɂ��A�L�n��������ɐD�̌R���ɂ��ĖJ�ߏ̂��鏑��ł������Ƃ݂��A����ɉ�����悤�ɁA�����́u������ɐD�v�ɂ��ď����A���Ԃ��̂悤�ɗL�n���q�̓����ɂ��Č��y���Ă���B �@Go Back |

*�y���}���{�����Ɨ��n�}�z

�@���}���G���\�������펀 �@�@�@�@�@�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@���@�@������ �@�@�@�@�@�@�@�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���\���Y �@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �@�@�@�@�@�@�@�@���T�P �@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�{������������������ �@�@�@�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@���@�@�������\���� �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@������������������  �L�O���q�� �c��13�i1608�j�א쒉�����㊮�� �k��B�s���q�k��   �H���˓����w�}���� ��E�o�w�}�@���E�퓬�} �H�����y�ّ�  �L�n�������������� |

|

�i7�j�ؑ��E���Ð�E�E�E�E���s�A���\���W �@���k�Ƃ܂�l�_�Ђƕēc�V�_�Ђɂ��Ă̌��y�ł���B �@�܂��A���_�Ђ̎��q�̑��X���L����B�����̑��X�́A���Ð쉺���������݂���ђ��F�ɂ���B���S�́A���Ð쓌�݂̒n���܂�ł����B���݂́A���Ɍ����Ð�s�ƍ����s�̗����ɂ킽��n��ł���B���Ð�́A���Ă͓����Ð�Ɛ����Ð�ɕ������Ă����B�����ł́A���Ð�{���Ɋg����������A���̗���͖��ߗ��Ă��čח��ɂȂ��Ă��邽�߁A���i�͓������ÂԂ悷�������Ȃ��B �@�����ł́A�v�\�������̖�������B�L�q���ɍs���ƁA�ؑ��E���Ð�E���h���E�D�{���Ƃ��āA���͌�����Y�����ɂ��A�F�V���E�j�����E�ÐV���E��V���E�đ𐔂��āA�Y�����Ɂu�����v���L���B����͈�{�Ɂu�}�W�v�ƋL������A�{���ł͂Ȃ��V�J�n�Ƃ��Ă̎}���ł���B�����Y�����ɂ����̂ł���B����́A���݉Ƒ��E�������E���쑺�E���͌�����4���𐔂��Ă���B�����āA�����E�d�s�E���s�B�ȏ�ŁA���v�\�����Ƃ������ƂɂȂ�B �@���̂����A���ۍ��G�}�őΉ�����̂́A���Ð쓌�݂̖ؑ��i�Z�܁Z�j�E���Ð쑺�i������j�E�F�V���i�O�l�Z�j�E�j�����i���ܐj�̎l���A�������Ð�ɋ��܂ꂽ���B�̌ÐV���i�����j�E�V���i����j�A�������i�O��l�j�E���s���i����j�̎l���A�����ĉ��Ð쐼�݂̕ēc���i�l�Z�j�E���s���i���Z�j�̓A���v�\�����ł���B �@���_�Ђ̑������X�g�Ɣ�r���Ă݂�ƁA���݂̗F�V���̑O�̓Y���ɂ��鐼�͌����͎}���ł���B���h���E�D�{���̖��͌����Ȃ��B����2���͂����炭�A��n���̉^�A��ʊW�́A�����̂Ȃ��V�̂̏h���ł��낤�B �@���B��4�����݂�ƁA�ÐV���E��V���A�����E���s�A����͂��ׂđΉ�����B�V������V���Ə����̂́A�����C�ݕ��ɐV��������̂ŁA��V���Ƃ������̂ł��낤�B����͕ēc���̐V���ł���B�㐢�̊���2�N�̈��S���}�ł́A�u���l�V���v�Ə����Ă���B �@���݂̕ēc�E�d�s�A��������ۍ��G�}�ɑΉ�����B���D�ŕēc�̌�ɓY���ŋL���Ă��鍡�݉Ƒ��E�������E���쑺�E�k�͌����̎l���́A�ǂ���ēc���̎}���ł���B���̂����A���݉Ƃ͕ēc�̐����A�����E����͕ēc�Ɖ��s�̊Ԃɂ���A��������݂ɂ���A����͂��̖k���ɂ������悤�ł���B����������܂ł͓c���̒��ɂ��������}���̂������Ń|�c�|�c�Ƃ������炵���B �@�ȏ������A���_�Ђ����_�Ƃ��鏔���͎��̂悤�ȍ\���ł��낤�B

|

���_�ЊW���� ���ۍ��G�}���쐬  ���S���}�@�����@����2�N  �ēc���̎}�� |

|

�@�w�d���Ӂx�ɂ��A�ɐD�q���͍����A���q���]�˂։����̐߂́A���_�Ђ֎g�Q���邱�Ƃ�����Ƃ����B�ɐD�̓��D����S�N�قǂ��Ă��A���̂悤�ȊW���������炵���B �@���q�{�{�Ƃ̈ɐD�q���A�{�{��͂��n�}�쐬�̐܂Ɏ����Ƃ������̂��A�V�ۏ\��N�i1841�j�̌n�}�o���ɂ��̓��D�̕��͂����p����Ă���B���̐܂ɂ��ꂩ�����D���ʂ������̂ł��낤�B���ꂪ�{�{�Ƃɓ`����āA��͂���������ʂ������̂炵���B �@����ɂ��ƁA���_�Ђ̎��q�̑��X���L�����͂悢���A���̐����u�\��W�v�ƋL���Ă���B������݂�ƁA�{���\���͋L�^���Ă��邪�A�Y�������ꂽ�}���̕��������Ă���B����͂ǂ��������Ƃ��B�����炭�A���D���������Ă���_�a�������͈Â��̂ŁA�����������ēǂݎ��Ȃ������悤�ŁA���ʂ����҂������������̂Ƃ݂���B�������Ă���ǂ́A�\���������Ă��Ȃ��̂Ɂu�`�\���W�v�Ƃ���̂́A���ʂ̊ԈႢ���낤�Ƃ������ƂŁA���p�҂������������Ă��܂����炵���B �@���̂悤�ɕs���m�ȏ��ʂ����A���ꂪ�������̂��Ƃ����������B�Ƃ����̂́A�{�����D�ɂ͏\�������L�ڂ͂Ȃ��������A�n���̐l�X���܃�����lj��������������̂��낤�Ƃ��������ŁA�Y�������ď����������Ă���̂́A���̏؋����Ƃ����̂ł���B �@����ƁA�����̓��D���c���Ă��邩��A����ɁA���́u�\��W�v�̕������u�\���W�v�ɏ������������Ղ�����͂��ł���B�Ƃ��낪�A����͂Ȃ��B���D�͍ŏ�����u�\���W�v�Ə�����Ă����̂ł���B �@���̐��̎咣�҂́A�{���Ǝ}���̈����̋�ʂ�m��Ȃ��悤�ł���B�������q�̑��X�ł��A�e�q�̋�ʂ����ĉۖS�����������A���������������ɂȂ�B�����m��Ȃ�����A��������l���邱�ƂɂȂ�B�Ƃɂ����A���₩�Ⓙ�����ĂԂ̂��A���̔��_�Г��D�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ͂����A�����̖|���҂ł����A���̖{���Ǝ}���̏����������āA�������L���Ă���B����ƁA�u�����v�Ƃ��u�}�W�v�Ƃ����������D�̋L�����������Č�����Ȃ����ƂɂȂ�B���������m��Ȗ|�����Ղ�₽�Ȃ��̂ŁA��X�̃e�N�X�g�ł́A�킴�킴���D�ʐ^����ׂāA�|�������f���Ă���Ƃ����킯�ł���B �@�����Č����A���̈ɐD�ɂ���l�̂̕��͂́A���̓��e���炷��ƁA�㓏���ł͂Ȃ��������̍ۂ̕\�����ł���B������Č��L�O�̓��D�̈�ʂɋL�����̂ł���B����������A���̓��D�͋�B�Ő��삳��āA��������^��Ă����A�̂ł͂Ȃ��B���D�Ȃ炻��Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B���D�͍H������̒n���ō쐬������̂ł���B���������āA�{�����D�ɂ͏\�������L�ڂ͂Ȃ��������A�n���̐l�X���܃�����lj����A�������ŏ����������̂��낤�Ƃ��������́A���Ƃ�萬�藧���Ȃ��B �@������A���_�Г��D�ɂ܂��ߔN�̒����̈�ł���B �@���āA�����̑��X�A���\���W�̎��_�����喾�_�B�ЋL�ɂ��A�_��Ɉɐ��_�{��_�̂̈�A���������ɔ��܂蒅�������ƂɗR������Ƃ����B�Ր_�́A�V�Ƒ�_�E������_�k���ɂ������̂������݁l�E���F���_�k�����ȂЂ��Ȃ̂��݁l�B������_�͋I�B�̐_�A���F���_�͏o�_�̐_�ł���B �@�Гa�́A������N�i1653�j�A�{�{�ɐD�Ƃ��̌Z�킪���c��i���������̂��́B�q�a�̕��́A���a�\�l�N�i1979�j�ɉ��z���ꂽ���̂ł���B�ɐD��i�̎O�\�Z�̐�}�G�n�i�s�w�蕶�����j��哕�ĂȂǂ��ۑ�����Ă���B �@�w�d���Ӂx���̘^�����A���̎ЋL�͂����ł���B�����͊��������ǂ݉����A�u��ÁA���V���j���e�A�V�Ƒ��~�A�V�ΌA�j���i�ʃq�j�˃��e���e�H�j���i�ʃt�j�B�����n�T�A�Z���k�N�j�l��Łk���R���~�l�j�V�e�A��镪�^�X�B�Q�����~�A�D�q���e�葫��㦑[�X���B���j���c�Y�ː_�k�^�J�~���X�q�m�J�~�l�V���k�~�R�l�E�v���~�k�I���q�J�l�m�J�~�l�A�[�N�v�q���N�����A�c�V�e�H�N�A�X�N���ʖ��k�t�g�^�}�m�~�R�g�l�j�A�����_�����q�A�a���k�j�L�e�l�����V���A���e�A�ÉW�~�k�C�V�R���g���m�J�~�l�j�A�V���R������e�A�ȃe�����V�������V���B���x�k�n�W���l�A�������A���V�g�e�Ӄj���n�X�V�e�A�T�`�C�j�����B�������`�A�c�������c���k�T�i�J�^�m�~�T�L�l�j�o�����X�i���Bৃj��ÖؗL���i���A�ăq�e�H�N�A������k�A���L�l�j��j�����L���A����̓g�j�X�B䢃j�����A���n�j�����a�k�^�}�m�~�A���J�l�����e�A�������喾�~�g�j�X��B�̃j�W�~�˃m�l�A�͊U�k�J�n�L�V�l�j�Ճ~�A�����k�n���q�l�C�X�i�����A���n�l���L���j�B���i���ƁA�����m���˃m�k�V���J���V�Õ��A�V���B�t���ҟb�B����̔V�~��A���j�ݐ��j���eᓃ��T���n�A��i���ƁB�~���m���A䑃��s���j�B�t���n��v�B �@�Ƃ����킯�ŁA�����k�A�n�L�n���l���喾�~�Ƃ��������������Ƃ����킯�ŁA�����k�n���q�l�̋N���͂����A�����m���˃m�k�V�����V�Õ��͂����ɗR�����邩�A�Ƃ̎ЋL�ł���B����͐_���Y��杂ł���B����ɂ��Ă��A�C�Ɏ̂Ă�ꂽ���s�삪���ꒅ�����Ƃ����̂��������낢�B �@���̂ق��Ɂw�d���Ӂx�́A�d�����y�L�̐_�{�c�@�̋L�������p���Ă���B�܂蒩�N���������̂��ߓ�g�Â���o�������c�@�̌R�D�c���A���J�̂��ߔd����Â̓I�`�ɕY���B��������c�@�͂��̐_�Ђɗ��ĉ̂��₵���B�_�{�c�@�`���̈�ł���B �@������ɂ��Ă��A�u���v�Ƃ����̂́A�������͌��̖��������̂ł��낤�Ɛ��������邪�A���ۂɁu�ؔ��v�Ƃ����͌��`�����݂����̂ł���B |

���_�Г��D�u�`�\���W�v   ���_�� ���Ɍ����Ð�s���Ð쒬�ؑ� |

|

�@���āA�ØV�̌����`���ł́A�Ƃ������ƂŁA���_�Ђ͋I�B�́u���O�_�k�Ђ̂��܂̂��݁l�v�������������̂��Ƃ����`�����L���B������_�k���ɂ������̂������݁l�̖�������ł���B�Г`�ɐ`�쏟���Гa�����āA�X�ɍ��p��_�����������Ƃ����B �@���_�Ђ̂���y�n�����݂ł��u�ؑ��v�Ƃ������A����͋I�B�̓��O�_���i�R������u�I�ɑ��v���u�ؑ��v�ƂȂ������̂̂悤�ł���B �@�I�ɍ���m�{���O�����k�Ђ̂��܂��ɂ������l�_�{�i���E�a�̎R�s�H���j�����̖{�n�ł��邪�A���̓��O�E�����͂ނ��2�_�ł���A���ꂼ��A���O�_�{�E�����_�{�ƎГa���ʂł���B���O�_�͋��A�����_�͜��ł���B�Ƃ��낪�A���O�E�����Ƃ��S�����l���œ����傫���̎Ђœ����ł���̂��A�����[���Ƃ���ł���B �@���̓�{�z�u�́A�������č��ɓ��O�_�{�A�E�ɍ����_�{������A�������ʂ���B�{���A���{�́u���O�ɍ��܂������_�Ёv�Ƃ���Ԃׂ���_�ЂŁA����̐_�ł������B������ɁA�V�Ƒ�_�̐_�b���t���A���Ɛ_�I���i���������Ƃ��A�ɐ��̓��{�E�O�{�̐��ɕ킢���O�ƍ������������_�����������Ƃ������߂�����B�������A���̑o�q�̎Гa�ɂ́A�����Ɛ_�w�I�ȈӖ������肻���ł���B �@�w���{���I�x�ɁA�u���ɍ��Y��̑��v�����Ƃ��ӎҗL��A�v���̒q�L��B�T��v�ЂĔ����ĞH�����A�u�ނ̐_�̏ۂ�}������ď��������ށv�Ƃ܂����B�́A�����ÉW���ȂĎ��H�Ƃ��āA�V���R�̋����̂�āA��������炵�ށB���^�����̔��S�����āA�V�H��ɍ��B����p�đ�����_�́A�������I�ɍ��ɏ��������O�_�Ȃ�v�Ƃ���B���m�̂��Ƃ��A�w�Î��L�x�ɂ����l�̋L��������B �@�_�{�ЋL�ł́A���̂Ƃ�������ꂽ�̂��A�ɐ��_�{�̔��@���A���O�_�{�̓������A�����_�{�̓������ł���Ƃ����B�w���O��������_�{�{�I�嗪�x�ɂ́A�u�_���n���`���O��_��v�u�����n���`������_��v�Ƃ���B�_�����J�̎��A���̑����A�I�ɚ����Ǝn�c�E�V���������A���O�_�{�̓������A�����_�{�̓������̂��ꂼ��_�̂ƂȂ����Ƃ����B �@�悤����ɁA���A���̔��_�Ў��ӂł͓��O�E������_�̍��������������̂̂悤�ł���B�܂��A����ɒ�a�l�N�i1346�j�́w�����L�x�̓`���L���ɂ��A���O�_�́u�����喾�_�v�ɂȂ��Ă���B�܂�I�B�̐_�ł͂Ȃ��A�����̐_�ł���B �@���̓����喾�_�͗e�����ȏ��_�ŁA�����V�c�̗{�V�N���A�����̍�����ΑD�ɏ��A�����̎����������A��ĉ�ẨY�ɓ��������B��������č���q�喾�_�i�߂��̍���q�̐_�j���A��Ȗ�ȓ����̏��_�����ɒʂ��悤�ɂȂ����B���Ύq�喾�_�i�߂��ɐ��ΐ_�Ђ�����j�͂Ђǂ����i���A�����喾�_�����Ð�Ί݂̓����R�ցA�܂����������𔑖��_���֑J�������߂��Ƃ����B �@������ɂ��Ă��A�u�q�_�v�ł��������Ƃɂ͂����͂Ȃ��B �@���ɁA�ēc�V�_�Ђł���B�ēc���ł́A���喾�_�Ƃ͂܂��ʂɁA�u���_�v�A�܂萛�����^�̖k��V�_���J���Ă����B����͌��݂́u�ēc�V�_�Ёv�̂��Ƃł���B�_�Ђ̏ꏊ�́A�����s�ēc���ēc�ł���B �@�������A���̐_�Ђɂ��ẮA�w�d���Ӂx�ɂ́A���ӂ��ׂ��L��������B����͔��喾�_�̎��ɂ���u�V���{�v�̋L���ł���B �@�w�d���Ӂx�ɂ́A�s�����āA�V���{�g�����B���n�A�ܞ��V�~�A���`���F������t�Ƃ�������A�u�V�_�Ёv�����̂܂ɂ��������^�̓V���{�i�V�_�j�ƊԈ���Ă��܂������̂炵���B�ɐD���D���u���_�v�Ə����킯�ł���B�ߗׂɑ]���E�I�`�Ƃ������V���{�����邪�A�d���C�ݕ��ɂ͓V���{���ɂ߂đ����̂������ł���B����ŊԈ�������̂炵�����A����f���͊w�҂炵���A�����������ƒ������Ă���̂ł���B �@�܂��A�Ȃ����F���k�����ȂЂ��ȁl���Ȃ̂��A�s���ł��邪�A���̐_���卑�喽�̕��g�ł������Ƃ����o�_�_�b���炷��A���̂悤�Ȃ��Ƃ����ӂ����̂ł���B �@�w�d���Ӂx�ɂ��A����́u���{�v�ƌĂ��B�܂�A�O�q�̋I�B�̓��O�����_�{�̂悤�ɁA�܂������o�q�̌`�Ԃł͂Ȃ����A�T�O�I�ɂ͐�̗��݂Ŕ��_�ЂƑ��Ȃ����̂ƍl�����Ă����炵���B���������{�Ȃ甑�̕��͊O�{�ł���B �@������A�u���ЁA���ҁA���喾�_�����m�Ë{�����n�j�g�J�X�B�{�{�ɐD�a�A������v�Ƃ����킯�ł���B���_�Ђ̑��c��i�ɂ������āA�Â����̎Гa���A�ēc���܂ʼng���čs���đJ�ڂ����Ƃ����̂ł���B �@�܂�ɐD�́A���_�Ђ�V�z���邾���ł͂Ȃ��A�o�g�̑��ɐ_�Ђ�����c���Ă����̂ł���B����́A���Ȃ킿�A�o�q�̐_�Ђ�����ł��낤�B���_�ЂƓ����N�ɓ����O�\�Z�̐�G�z�������ɕ�[���Ă���̂ł���B �@���̐_�Ђɂ́A���_�Ђ̈ɐD���D�Ɠ����̓��D���������Ƃ����B���̑��A�b�h�E�c���ƊW��������[����Ă����Ƃ������A���łɈ편����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B �@�������A���_�Ђ̋��Гa���g���Ĉڒz�����Ƃ����b�����A���ƕēc�̊Ԃɂ͉��Ð�Ƃ����傫�ȉ͐삪����B�ǂ�����ĉg���čs�����̂��낤�B�����[����b�ł���B �@Go Back |

���O�����_�{�@�o�q�̐_�� ��F���O�_�{�@���F�����_�{  �����_�{�{�a �a�̎R�s�H��  �ēc�V�_�� ���Ɍ������s�ēc���ēc �Гa�͈ɐD�����̂��̂ł͂Ȃ�  �ēc�V�_�Ђ̍� �d���̕l��͍Ղ�����Ȓn�� �_�`���u��������v�i����j�Ƃ��� |

|

�@�i8�j�ߍA��Ћ��ɖw�������� �@�ߔN�A���喾�_�ƕēc�ɂ���_�Ђ̓�ЂƂ��ɁA�V�����ĂقƂ�ǃ{���{���ɂȂ��Ă��܂����B�܂�A�ɐD�̊S�́A���Ð쓌�݂̔��_�Ђ����ł͂Ȃ��A���݂̕ēc���́u�V���{�v�ɂ��������B �@���_�Ђ̑��c�ɍۂ��A�ɐD�ƒ�̏����������A���̕ēc�̓V�_�ɂ��A�O�\�Z�̐�z36�����[���Ă���B�܂������肩�Ȃ��A���ێO�N�i1646�j�ɈɐD�́A�����ɘk������i���Ă���B�����������N�ł���B �@�u�k���v�Ƃ����̂́A�_�Ђ̎Q�w�҂��_�O�╧�O�ōj��U���ăK���K���Ƒł��炷�~�`�G������B����ʼn����ɉ����̗ڂ�����A��������k���Ƃ����B �@�����̂����A�O�\�Z�̐�z�͌��݂̕ēc�V�_�Ђɕۑ�����Ă���B�܂��k���͐_�Зׂ̐_�{�������ł���B �@�悤����ɁA�ɐD�͔��_�Б��c�Ɋւ��ȑO�ɁA�o�g�n�ēc���́u�V���{�v�ɉ����Ɗւ���Ă����悤�ł���B �@�ɐD���[�߂����̘k���͐������a��ڎO���A����ɂ́A�܂������A �@�@�u���L�B���q���}���E�ߑ����@�{�{�ɐD���b�����原�h�� �@�@�@���ێO����㌎�g���{�Ѝċ����v �Ƃ���B�ɐD�́A�Гa�ċ��̊��ƂȂ��Ă���̂ł���B �@��ЂƂ��ɁA�V�����Ă��܂����B�����ŁA�ɐD�͈����A�s�]�A�ꑰ�Ɛ[���V��l���t�B �@�ꑰ�Ƃ����̂́A�����ł́A�ɐD�̎��Ƃ̓c���r���q�v���̎l�j�q�i�O�j�͑����j�̂��Ƃ��낤�B�ɐD�͎��j�ł���B�v���͋��s�[���R���̕��ł́A���i�\�Z�N�i1639�j���A�Z�\��Ƃ���B �@�c���g�v�B�ɐD�̒��Z�B�{�{�ƌn�}�ł́u��R�ΉE�q��g�v�@�n�ʃj�A���v�ƋL���B���Z���c�������k�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��悤�ł���B �@���������B�ɐD�̒�B�l�j�E�嗲�B�u�����v�͈�t���閼���B���ň���w�сA��ɓT����@��̈ʂ����Ƃ����B �@�c�����v�B�ɐD�̒�B�ܒj�B���s�[���R���̕��ɁA�F�q�l���́u�c���g�v�@�c���v���@�{�{�原�@���������v�Ƃ����āA���́u�c���v���v�ł��낤�B�{�{�ƌn�}�ł́u�c�������q�吳�v�v�ƋL���B���̖��킾�����ēc���Ɏc��c�������k�������̂��B �@���̂悤�ɁA�Z��̗������U�������āA����䂦���_�ЍČ��ɓc���Z��̎v��������������̂ł��낤���A���Â�ɂ��Ă��c�����́A�ēc���ɑ傫���������Ƃł͂Ȃ������悤�ł���B �@�@�s�N��̉Ɖ^�ċv�A���c���X�̐�u�t �@�N��Ƃ́A�ނ��ɐD�̎�A���}�������i���^�j�̂��Ƃł��낤�B�����͂��̔N�A�\���ł���B�������A���_�Ђ͒n�����X�̎��_�ł���B�ٍ��̗̎�̉Ɖ^�h�v���F��Ƃ����̂ł͋�������낤�B �@�Ƃ���ŁA���c���X�̐�u���Ԃ܂ށA�Ƃ��邪�A��Ȃ��ƂɁA���̒n�ɂ͈ɐD�͕��c�̕�����ĂĂ��Ȃ��̂ł���B�O�q�̂悤�ɁA�ɐD�i�Ƃ��̌Z��j�́A�d�B�O�i�g�ˎR�{�v���j�Ƌ��s�����i�[���R���j�Ƃ������u�O�n�v�ɕ�����ĂĂ���B �@�������Ă݂�ɁA�u�N��̉Ɖ^�ċv�A���c���X�̐�u�v�Ƃ͏C���I�[���ł��낤�B�ɐD���g�̎�Ƃ��c�Ƃ������G�S�Z���g���b�N�Șb�ł͂Ȃ��A�����͖��l���ʂ̘b�Ƃ݂Ȃ��ׂ��Ƃ���ł���B �@Go Back �@ �@�i9�j���߂ɐV��Ђ� �@����ނ݂č����Ƃ����A�����͐_�ɑ��鍐�m���ł���B���c�H�����ς�ŁA�V�����_�̎Ђ��ł��܂�����A�Ƃ����ł���B �@�c���g�v�A���������A�c�����v�Ƃ����ɐD�̌Z��ɂ��ẮA�O�o�B���_�Ђ̎Гa���c�H���ɂ́A�g�v�A�����i�嗲�j�A���v�Ƃ����Z��炪�֗^���Ă��邱�Ƃ��킩��B �@�u�V��Ёv�Ƃ����̂́A�{�H���̔��_�ЎГa�ƁA�ēc���̐_�Ђł���B�ēc���̎Гa�́A���_�Ђ̂��̂��g���čs���ă��t�H�[���������̂ł��邱�Ƃ��A�O�o�w�d���Ӂx�̋L���ł킩��B �@Go Back �@ �@�i10�j�v��A�_�̈Ќ��A�l�̔V��ɁE�E�E�E �@�F�蕶�ł���B �@����A�_�̈Ќ��k�݂��l�����A�l������悤�Ƃ���A�V�Ɉ�Ƃ��Ă��Ȃ��ʂ��Ƃ͂Ȃ��B������u�S�̐����v�Ƃ́A���̂��Ƃł���B�����炱���A�F�炸�Ƃ����ǂ��A���̂悤�ɂ��Đ_��͒m�邱�Ƃ��ł���̂ł���B������ǂ��A��l�̎��͊F�A�V�̓����ނ��낳�������āA���̏��߂̂��Ƃ��A�ق����܂܂ɏ���ŐԐS����̂��̂ł��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�F�^���u���p���B�����˂��킭�A�_�Ɛl�̊��ʂ������Ăق����\�\�Ƃ����悤�ȓ��e�ł���B �@�����Œ��ӂ������̂́A�s嫑R��l�V���F���V�����s�\�@�����揃�ꍧ�O�t�i�R��ǂ��A��l�̎��A�F�A�V�������ЂāA���̏��̔@����ɏ��ꍧ�O�Ȃ�\�͂��j�Ƃ��镔���ł���B�����������㐸�_�̔��ȁA�N���e�B�V�Y���́A�����̒m���l�ɂ͏����Ȃ��\�\�Ƃ��������A�M�̍ݏ��⍪�����^�����_�Ђ��Č�����Ƃ����A�C���j�[�̊J�������Ƃ���ł���A���̈ꕶ�̏�����̒m�̎��𐄑������߂�B �@Go Back |

�ɐD��i�̘k�� �ēc�V�_�Зׁ@�_�{����  �O�\�Z�̐�G�z �i�p�������j �ēc�V�_��  �[���R���@���� ���s�s������  �{�{�ɐD�Ə��������� �A����@��  ���_�Ж{�a |

|

�@�i11�j���̌����A�������ȂĎ��ƈׂ��� �@���̌����́A���D�\���ɁA���Ƃ��Č��原�i�ɐD�j�Ƃ��Ɂu�ɒ팺���v�Ƃ��Ė����˂�B���������Ɩ��̂��Ĉ�t�Ƃ��ďo���������̒�̂��Ƃ��A�ɐD�͂��Џ����₵�Ă����˂Ȃ�Ȃ��ƍl�����̂ł��낤�B�ȉ��A�ɐD�̒�E�嗲���A�������̌�k�ɂȂ����o�܂��q�ׂ�B �@���s�[���̕��ɂ́A�ɐD�E������l�A���̕悪����B���̌Z��͓���Ȋ���Ō���Ă����̂�������Ȃ��B��q�̂��Ƃ��A�w�d���Ӂx�ɂ��A�����͕�̎��Ƃ̂���͓��S���䏯�r�K���Ő��܂ꂽ�Ƃ���B�܂��ɐD�������ɂ��炭�����Ƃ����B���̌Z��͗c�����A��̎��Ƃ̂���y�n�ł�������Ɉ�Ă�ꂽ���̂炵���B �@���̌����ɂ��āw�d���Ӂx�͋L�q���Ă���B �@�@�u�����S���䏯�r�K���m�Y�B�C�@�����T�B������m�l��v �Ƃ���̂��A����ł���A�@��ɔC�����T�ɉ�����ꂽ�Ƃ����B��ƂƂ��āA���������ȏo���ł���B���g��t�ł���������f�����A�n���o�g�̒m���l�Ɍ������킯�ł���B����N�ԂƂ����͈̂�Z���O�`��Z����N������A���������N��͍����B �@�����ŁA�s�ۏB�L�n�S�������E���猹�M���A���k�E�M���t�Ƃ���B �@���̏�����́A���E���Ɍ��O�c�s�匴�ɂ������匴��Ɣ�肵����B�u�����v�́u�匴�v�ł��낤���B�w�d���Ӂx�ɂ́A�u�匴����M���v�Ƃ���B�����ɂ��Ă��u�匴�����v�ł���B �@���̑匴��̑匴���̕��́A���������i�N�ԁi�\�O���I�j�ɂ��̖��������邪�A�V���N�ԁA�ےÂ𐧔e����r�ؑ��d�ɂ���Ėłڂ��ꂽ�B���̑匴�����A�������ɂ��āu�����v�Ɩ��̂�悤�ɂȂ������A�s���B�Ƃ͂����A�u�����͂�v���u���͂�v�̑J�ړ]���͋H�ł͂Ȃ��B �@�M���͏G�g�̋�B�U���̑O����i�c��S���t�x�̏�U�߁j�ŁA�L�O�Ő펀�B�����ƌn�}�ɂ��A�M���̟f�N�͓V���\�ܔN�i1587�j�ł���B �@�k�q�̏����M���́A�G�g�̒��N�o���ɎQ�����Đ펀�����B�����ƌn�}�ɂ��A�M���̟f�N�͕��\���N�i1592�j�ł���B�܂�A���{�ł́u���\�̖��v�A�؍��ł́u�`���v�ƌĂ��N���푈�������B �@���D�L���ł́A�s�]�߂���l�ɂ��Ēj�����t�Ƃ�������A���N�̖��Ŏ������M���ɂ́A�ɐD���l�����o�����Ȃ��A�j�Z��͂Ȃ������Ƃ������ƁB���̕�́A�O�̖{�v�����J��n�Ɍ���������ɂ��A�������N�i1652�j�\��\�����f�A���N�Z�\�Z�ł���B�܂�A���_�Б��c�̑O�N�ł���B���͒m��ʂ��u����@�v�Ƃ����@���ł���B �@�Ƃ��낪�A�㐢�̏����ƌn�}�ł́A�M���̎q����j�Ƃ��A�ɐD�̕�E�����@�������ɂ��Ă���B�ɐD�̓��D�L���ł́A�u�]�߂���l�ɂ��āv�Ƃ��邩��o������͂����Ȃ��B���������̎o�Ȃ鏳��3�N�f�ŁA�����@��蒷�������Ă��邩��A�����҂ł͂Ȃ��B����͂ǂ��������Ƃł��낤�B�㐢�̌�`�ł��낤���B�^�c���N���Ă��������B �@�Ƃ���ŁA�ɐD�̕�́A���g�̎��Ƃ̕��c����A�d�B�O�̖{�v���i���E�O�؎s�{���j�Ɍ��ĂĂ���B����͔ޏ����O�ؐ��ꂾ��������ł���B�ɐD���A���̔d�B�O�̖{�v���ɗ��e�̕�����Ă��̂ł���B���̎��́A�O�؍���Ŏc�������ŁA�G�g���Ō�̖{�w�Ƃ����B�ʏ������̎������ꂽ�����Ƃ����B �@���̂�����A�u�����A�O�؎��v�ւ̈ɐD�̂�����肪��������B �@����ƂƂ��ɁA�ɐD�̕�̏o�g���A�w�d���Ӂx�ɂ���悤�ɉ����S���䑑�ł���A�O�Ƃ��̎��ӂ͔ނ��q�ɉ��̂��������Ƃ݂闝�R���Ȃ����Ȃ��B �@���Ȃ킿�A���̈ɐD�̕�e�Ȃ�l�ɂ��āA�w�d���Ӂx�́u�����S���䑑�{�m�e���m�l��v�ƕʓ`�������B����́A���E�ēc��Ђ̓��D�����Ă�������f�����A�n���̌����`�����q�ϓI�ɋL�^�����Ƃ����T�ɂȂ邪�A����ɑ����āA �@�@�u�˔V�A�ɐD���v�~�A�{�m�e���ɔ틏�R�v �Ƃ���B�ɐD�͉����S���䑑�̑��ň�����̂ł���B�����āA������A�����ɂ��Ă��A�O�L���p�̂��Ƃ��A �@�@�u�����S���䏯�r�K���m�Y�v �ƋL�q���Ă���B�����͈��S�ēc���̐��܂�ł͂Ȃ��A�����S���䏯�Ő��ꂽ�Ƃ����̂ł���B������������āA�ɐD���E�嗲�i�����j�͂�����ň炿�A���邢�͐��܂ꂽ�炵���B�����������́A�w�d���Ӂx�ȊO�ł͓����Ȃ��B����f�����n���A�ēc���ב��̐l������ł���B �@�ɐD�̕�Ȃ�l�̎��ƂƂ����A���̉����S���䑑�{�m�e���́A�Z�g�_�Ђ̂��錻�݂̏���s���䒬�{�m��������ł���B�O�؏邩��k�֘Z�L���قǂ̂Ƃ���ł���B�r�K���͂������O�́A����s�r�K���A�u�s��v�Ƃ����_�˓d�S�̉w�����̎R�ۂɂ������B �@���邢�́w�d���Ӂx�ɂ́A�܂��ɐD�́u��Ɂi���͉���j�{�������q�Ɖ]�l�L�v�Ƃ��āA���̐l�̏h��ŁA�O�\�Z�̐�̊G�n�a�̂��̑�����[����A�u���A���䑑�����{�̐_�ɂ��U�߁A�Ƃ��v�Ƃ���B �@�ɐD�͔��_�Ђ̑��c�ɓ���A�ēc����ł͂Ȃ��A���̉����S���䑑�́i���Ԃ�j�Z�g�_�Ђɂ�������[�����킯���B�����炭�������A��̎��Ƃ̎��{�ł��������炾�낤�B |

�������{�n�E�ے×L�n�S�匴 ���Ɍ��O�c�s�匴  �g�ˎR�{�v�� ���Ɍ��O�؎s�{��  �ɐD�Z��ɂ�镃�c�̕�� �O�؎s�{���@���J��n

*�y�d���Ӂz

�s���ɐD�a�A��͉����S����m���{�m�e���m�l��B�˔V�A�ɐD���v�~�A�{�m�e���ɔ틏�R�t  ��̗��E���䏯 |

�Z�g�_�� ���Ɍ�����s���䒬 ���S�̔��_�Ђ���6�N��A�O�\ �Z�̐�}�G�n���ɐD�炪��[���� |

�O�\�Z�̐�}�G�n�@���쏬�� �Z�g�_�� |

�O�\�Z�̐�}�G�n�@���� �Z�g�_�� |

|

�@�Ƃ��낪�ʔ������ƂɁA���̊G�n�����݂���Z�g�_�Ђ̔������ɂ��A�{�e���o�g�ŏ��q�ˉƐb�̑匴�d���Ƃ������̎҂��A�������N�i1796�j�ɕ�[�����Ƃ����B�ǂ����Ă����������ƂɂȂ������A�o�܂͂킩��Ȃ����A�������N�Ƃ���A�w�d���Ӂx����̂��ƂŁA������������Ă��̑匴�d���Ȃ�҂��������ɓ���A�_�Ђɕ�[�i�������͕Ԕ[�j�����Ƃ������ƂɂȂ�B�匴�Ƃ��������炷��A�����炭�ɐD�̕�̉��҂̎q���ł��낤���B �@�ނ�̊G�n�́A���_�Ђ̂��̂Ɠ����G�t�E�b�c�d�M�̍�ł���B�����Ė�����N�i1659�j�̓��t������Ƃ��납�炷��A�ɐD�͔��_�Б��c�̘Z�N��A�u���䑑�̎��{�v�֕�[�����̂ł���B�Ƃ���A�ނ̕�e�́A�����S���䑑�̐l���Ƃ����w�d���Ӂx�̋L�������Â���̂ł���B |

|

|

�@�G�g�̎O�؏��͐�́A�V���Z�N�i1578�j����V�����N�i1580�j�܂ł̓�\���ɋy��ŁA���E�ʏ������ƈꑰ�͐ؕ����Q���āA�ʏ����̏�厞��͏I�������B �@���̌�A�V���\�O�N�i1585�j�ɎO�؏��ɂȂ����̂́A����G���i1569�`1593�j�ł���B �@�G���̑c���E�d���́A�ےÍ���c��ɋ���A�r�c���̒r�c�����ɑ������B���T���N�i1570�j�ےÈ�~���e���߂����r�ؑ��d�ɍU�߂��č~��A�Ȍ㑺�d�ɑ������B���N�A���Ώ�̘a�c�Ґ����āA��؏��ƂȂ�Z����̂����B �@�d���̎q�E���G���r�ؑ��d�ɑ��������A�����ɐM���Ɏd�����B�V���Z�N�i1578�j�A���d���{�莛��ї����ƌ���ŐM���ɔw���ƁA�ŏ��͑��d�ɏ]�������Q�Ԃ��ĐM�����ɂ����B �@���Ȃ݂Ɍ����A���R���q�ƍr�ؑ��d�̐��������Ă��A���쐴�G�͔M�S�Ȑ؎x�O�Ƃ��Ēm���A�c������\���˂𗣂��Ȃ������Ƃ����B���̖��c�肪�A���쎁�̉Ɩ�u����v���q�v�ƌĂ����̂ł���B �@�V���\�N�i1582�j�M�����{�\���ʼn�������ƁA���G�́A�G�g�ɑ����Č��G���r�łɐ�����������B�������N���˃P�x����ŁA�ēc���Ɨ^�͂̍��v�Ԑ����ɋ}�P����ē��������B �@���̐��G�̎q���G���ł���B�ނ͐M���Ɏd���M���̏����Ƃ��Ȃ����B���̎���A���쎁�𑊑����A�V���\�O�N�i1585�j�A�G�g�͏G����d�����O�؏��Ƃ����B���̌�A���N�̖��ɉ����A���\��N�i1594�j�펀�����B �@�G���ɂ͎q���Ȃ��A���쎁���f���i���̒�j�̏G�����p���ŁA�����\�O�N�A�d�����O�؏邩��L�㍑����ɓ]�����B�G���̌�͒�G�����p���ŁA���̌��X�A�L��|�c�˂�̂��Ė����ېV�ɂ�����B���̒��쎁������������͑�����Y�́u�r��̌��v�̕���Ƃ����B �@���쎁����B�ɋ�������A�O�،S�̗̎�͊�Ԃꂪ�]�X�����B�c�����N�i1596�j�ɁA �A�n�̖L�����E�����Ǝ����O�،S��̂��邪�A�c���ܔN�i1600�j�̊փ����̌�́A���̐���ŕP�H���ƂȂ����r�c�P���̉ƘV�A�ɖؐ����q�������O�،S��̂���B �@�����āA���a�O�N�i1617�j �A���}�����������֓����A�����ɎO�،S��̈�Ƃ����B�Ȍ�A�O�،S�͂����ނ˖��Ώ��̗̒n�ƂȂ��Ă��܂��B���̐퍑�喼�ʏ����̖{���n�́A����̑��̂Ɖ������̂ł���B �@���������a�ܔN�i1619�j�Ɋ������������Ώ�́A�p��ɂ����e�n���猚�ݎ��ނ��W�߂����A�O�؏邩����ޓ����ݎ��ނ�����čs�����B�����猻�݂̎O�؏隬�ɂ͂قƂ�Ǐ�炵�����Ղ��c���Ă��Ȃ����肳�܂ŁA����قǓO�ꂵ�Ĕj���̂ł���B �@���Ƃ��ƁA���ɂ͎O�؏��E�ʏ����̎x��Ƃ��čԂ��z����Ă����炵���B������A�O�Ɩ��̊W�́A�܂������t�]���Ă��܂����̂ł���B �@�؎x�O�喼�E���R�E�߂��A�V���\�O�N�i1585�j�ɐےÍ����疾�ɓ]������ƁA�܂����ΐ�̉͌��ɏ���\�z�����B���}���������ŏ��ɓ��邵���̂́A���̑D��k�ӂȂ��l�邾�����B�D��邪�C�ӂɌ��ÓT�I�ȏ�\���ł��������Ƃ���A�D�����ڐ݂��邩�����ŁA�V���Ɍ��݂̖��Ώ��V�݂����̂ł���B��̓꒣��͒����̊x���E�P�H���{���������s�Ȃ����Ƃ������B �@�V���ȏ�̏ꏊ�͊`�{�l���̒˂������B���̐l���˂𓌂̎R�Ɉڐ݂��āA���̐ՂɐV���z�����Ƃ������\�Șb�ł���B�邪��������ƁA����܂ŎO�ɂ������}�������͖��ɓ��邵���B����ƂƂ��ɏ鉺�������A�����Ė��̕l�ɒ��z����������������B �@�]�k�ɂȂ������A�ɐD�͂��̖��Ώ��E���}�������Ɏd�����B�Ƃ���A�d�B�O�؋y�юO�؏�Ɋւ��āA�ɐD�ɂ͂��悤�Ȉ���������킯�ł���B �@�s����ɓ���Đ펀����t�B�ɐD�̔����ɂ����鏬���M���́A���\�̖��ŁA��l�E����G���Ƌ��ɔނ̒n�Ɏ��ʁB����ɂ���āA�����Ƃ͕��ƂƂ��Ēf�₷��B�������A���̂悤�ɁA��ɈɐD�̒�E�嗲���A��̖��ŁA���̎��Ƃ̗{�q�ɓ����ď����Ƃ��k�����A�ɐD�̒�E�嗲����t�ɂȂ��ď��������Ə̂����B �@�ɐD���D�ɂ��A�M�����A�O�q�̒���G���̟����ɓ������͓̂V���N�ԂƂ������A�����͕s���ł���B����G�����O�؏��Ƃ��ē]�����ꂽ�͓̂V���\�O�N�i1585�j�ł���B�����炭�����M���E�M�����q�́A����ȑO���璆�쎁�ɑ����Ă��āA����G���ɏ]���ĎO�ֈڂ����̂ł��낤�B����������́A����������X�̌����ł���B �@�������A�����ŗ��ӂ��ׂ����Ƃ�����B�ɐD�̕�i�����@�j�́A�掏�ɂ��Ώ������N�Z�\�Z�Οf������A�ޏ��͕��M�������N�i�V���\�ܔN�E1587�j�ɐ��ꂽ���ƂɂȂ�B�����āA�Z�M�������\�̖��Ŏ��Ƃ���A�Z�̎��i1592�j�Z���������Ƃ������ƂɂȂ�B �@�ɐD�̊O�c��E����@�i�����@�̕�B���a��N�i1623�j�܂ő����������j�́A�c������A��āA�O�̋߂��̐��䏯�ɐg�����Ǝv����B���ꂪ�A�ɐD��ɂ��āA�w�d���Ӂx�́s���ɐD�a�A��͉����S����m���{�m�e���m�l��B�˔V�A�ɐD���v�~�A�{�m�e���ɔ틏�R�t�Ƃ����Ƃ���ł���B�ɐD�͑c�ꂪ������̎��Ƃŕ�炵�����Ƃ�����悤�ł���B���̉����S���䏯�{�e���ɋ����ޏ����Ȃɂ����̂��A�u�����A�O�؎��v�̓c���r���q�v���A�܂�ɐD�̕��ł���B �@�w�d���Ӂx�̏�L�L���ł́A�ɐD�͑c�ꂪ������̎��Ƃł��炭��炵�����Ƃ�����悤�����A��̌����ɂ��ẮA�����S���䏯�r�K���̎Y�Ƃ���B�Ƃ���A�{�m�e���ɋ����Ă����킯�ł��Ȃ��A��͒r�K���ֈڂ��Ă������̂ł���B�悤����ɁA�c���r���q�Ƃ̌����́A�ޏ��̐��������肳������̂ł͂Ȃ������悤�ł���B �@�ɐD�̓��D�͂����A�s�ꖽ���āA�����ɑ����i�������j���p�����ށt�B�ɐD�̒�E�嗲�i�����j���A�������̌�k�ɂȂ����̂́A�܂�͕�̖��ł������Ƃ������ƁB���̕�́A���Ƃ��k�Ȃ��r�₷��^���ɂ�����݂āA���q�̈�l�E�嗲�ɂ�����p�������B �@�������A�ǂ��ł��낤���B�ɐD���D�̒ʂ肾�Ƃ���A�ɐD�̕�̎��ƁE�������́A���ǁA�������ƂƂ��čċ��ł��Ȃ������̂ł���B �@Go Back |

�O�؏隬�E�ʏ�������� �u���͂������݂����炶���l�� ���ɂ��͂�킪�g�Ǝv�ւv ���Ɍ��O�؎s��m�ے�  �O�؍���R�}�@���� ����U�ߏ���ɖ�����₪�͂� �ʏ��Ɨ�_�@�@�E���� �O�؎s�ʏ��������c  ���Ώ�F�k���݁l�E ���R�E�߂̑D�����ڒz  ���Ώ鍣�k�Ђ�����l�E ������͕�������ڒz�Ƃ��� ���Ɍ����Ύs  �����퓬�}�@���� �؍�����������  �{�e���ƒr�K�� |

|