|

���k�E�{�{���� �d�������������ݒ����k�� |

|

| �����̓������炸���ăn�A�ꗬ�̓��҂킫�܂ւ������B���̕��@��q����ɁA�傫�Ȃ鑾�����Ƃċ��������ɂ��āA���킴���Ȃ��Ȃ�����L�B���͏������Ƃ��ЂĂ݂��������������āA�����ނ�Ȃ�����L�B���n�A�����������ق������݁A�����̝����Ȃĕ\�Ƃ��Љ��Ƃ��āA����B�ӂ闬���L�B����~�ț��̓��ɂ��炴�鎖��B�����̉��ɜ҂ɏ������P����������炷���B��ꗬ�̓����A�e�ʂ̋V��B���̗��X�A�Y�ɂ킽�Đg�����̂��߂ɂ��āA�F��������Ԃ��������A���蕨�ɂ�����ւ���ɂ�āA���̓��ɂ��炴�鎖���B���A���̒��̕��@�A���p����ɂ������������A������U�Ȃ�Аg���������āA��̂���T�������āA�������킫�܂ւ��镨���B���Â���������Ȃ铹�ɂ��炸�B�����̕s���Ȃ鏊�A��X�����ɏ�������B�\�X�ᖡ���ēꗬ�̗����킫�܂�ׂ����̖�B�@�i�ܗ֏��E���V���j |

| 09 | �� �� �` �� �� �] �H | �@Back�@ �@Next�@ |

Go Back to�F

�@�ڎ��@

|

�\�\�N�̐��������l�܂�܂��āA�{���͂����Z�ɂ�������炸�A�܂����������A�P��̂��Ƃ��Q�W���Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B���́u���k�����v������ŋ��ځB�܂��܂��b�͐s���܂���B �a�\�\�ǂ����āA����Ȋ����ĖZ�������ɂ��̂��ˁB �`�\�\�܂��܂��A��������킸�ɂ��܂��傤�i�j�B�܂��G�k�ɂȂ邪�A���N�̃X�|�[�c�E�̘b��́A������u�s�ˎ��v�ł��ȁB�{�N�V���O�̋T�c�t�@�~���[�Ƃ��A���o�̒����Ƃ��A���Õ������̃����`�E�l�Ƃ��B �a�\�\���Õ������̃����`�͘_�O�����A�T�c�t�@�~���[�⒩�����A���[���ᔽ���Ƒ��ʂɋ�����}�X�R�~�̃����`�͖ڂɗ]��B �b�\�\�T�c�Z��̃����K�L�Ԃ���A���\�y����ł����͂��Ȃ̂ɁA�X�^�[�ɍՂ�グ�āA���̌ケ����݂�ȂŊ���Ă������Ĉ������藎�Ƃ��A�Ƃ�����̃����`�E���J�j�Y�����ˁB �`�\�\������A�����K�L�Ԃ肪���e�͈͂����Ƃ����̂ŁA�@���ׂ��ɂ�����B����A�ǂ��ȂA�ꎞ�͂���قNjT�c�t�@�~���[�́u�����v�̃p�t�H�[�}���X�Ɋ��т��Ă������̂́i�j�B �b�\�\���Ԃ͂����������e�ł͂Ȃ��B�ނ���A�������A�݂�Ȃő��ʂɋ����ă����`�ł���X�P�[�v�S�[�g��~�]���Ă���B���̎Љ�I���J�j�Y�������ĐH���Ă���̂��}�X�R�~�����B������ܒ@���ɂ�������̌��ł��A���������Ƃ��T�{�����Ƃ����̂����R���i�j�B �`�\�\�̂Ȃ�A���Ƃ��T�{���ď��V�т����Ă��鑊�o�͂�����ł��������A���ꂪ�A�}�m�W���N�ȕ��E�`�Ƃ��Ď����b�ɂ��Ȃ��Ă����B�Ƃ��낪�A���������Ƃ��T�{���āA�ꍑ�����S���ŏ��N�T�b�J�[�ɏo�đ������Ă����Ƃ����̂ŁA���X�B���ꂶ�Ⴀ�A���Ԃ�����܂苷�ʂ��i�j�B �a�\�\������A�{���̗��R�͕ʂɂ���B����̓����`�Ώۂł���T�c�t�@�~���[�⒩���Ɍ���������̂ł͂Ȃ��A���̉��ƂȂ������Ă��錻�݂̎Љ��ˁA�����́B���s���I�������ꂵ���Ȃ��āA�����ڂɂ��������������{�A���̎Љ�̒��崂��Ă���t���X�g���[�V�������ˁB �b�\�\����ɂ͍��ʂ�����ˁB�����ɂ͊O���l���ʁA�T�c�ɂ͕s�ǁ������ւ̍��ʁB�悤����Ɉَ��Ȃ��̂�r������B �`�\�\�T�c�o�b�V���O�ɂ́A�퍷�ʕ����Ƃ������ʂ̃o�C�A�X�����������B �a�\�\�����Ĉ����ǂ����A�C���^�[�l�b�g�ł���𐁒�����B���]���g�債�Ċ�ԁB�����A���܂���A��i�K���j�����������ŁA�r�r���ă`�r������Ȃ�i�j�B �b�\�\����Ȃ̂́A���������Љ�I�W�c�����`�����錾�������`�̌�����f���邱�Ƃ��B���R�i���j�R�c��j�Ƃ������킯�̕�����ʈψ�������āA�����ɑ��āu���j�̕i�i�v�]�X����ɂ���B����ȋ��ʂȁu�i�i�v����ɂ��āA���o�E��}�����邱�ƂɌ����������Ă���ψ�������B�X�����ˁA������́B �`�\�\���ۂɁA�����ʂ�X���Ȃ��ʑ��̈ψ������邪�i�j�B �b�\�\�{�N�V���O�ł���A���o�ł���A���ꂪ�ǂ����đ�O�l�C��U���B�Ƃ��Ƀv���X�|�[�c�ƂȂ�ƁA��l�̈�����A�����킹�ď���������B�������������ł͂Ȃ��A�ΐ�i�����Z���{�������Ă���E�l�I�\�́A�����ɘI�o����l�Ԃ��키�Ƃ����\�͓I�V�[���ɖ�������Ă���͂����B �a�\�\���ꂾ����A�����Ƃ��ȁA�悤����ɗ����̌��܂��������̂���A�Ƃ������ƁB�X�|�[�c�}���V�b�v�Ƃ����̂́A�A���O���T�N�\�����̋��\�ȂB�݂�ȁA�����̃A�O���b�V�����̂͂��������߂Ă��邾���ȂB����𐳒��Ɍ�����A�Ƃ������ƁB �b�\�\���̓_�ŁA�T�c�̃I���W�͒��ڂ̐l���������B�Ƃ����̂��A�ނ͂��̎Љ�ɂ������ʂ��錾�ꂪ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�̌������ˁB �`�\�\���̃N�\�݂����Ȑ��ԁA�ǂ�ȂɗL���ɂȂ��Ă��A���Ԃ́A��͂�G�Ȃi�j�B �a�\�\����͒����̃P�[�X�������B�ʂ��錾�ꂪ�Ȃ��B���������Ă��ʂ��Ȃ�����Ւf���Ă�����B �b�\�\�f�B�X�R�~���j�P�[�V�����B���������Ӗ��ŁA�w�Z�̃C�W���Ɠ����\�����J�j�Y���B�Љ�̑g�D�����Ƃ��Ă̏W�c�I�\�͂Ƃ������̂��A�I�悵���Ƃ�����ˁB �`�\�\�܂��܂��s�����Șb�����A���N�͖h�q�ȃg�b�v�̃X�L�����_��������܂����ȁB �a�\�\�����A�ꂢ�̌������N�ˁB���܂��A�ǂ����ĕ���炸�ɁA���߂��߂ƕߔ��̓�ɂ��̂��B���q���̎�҂͋����Ă��邼�i�j�B �`�\�\�u�C�ɉe������ǂ��낶��Ȃ��B�u�C���������B �a�\�\�̂Ȃ�A�N���Z�����Ղ�ɋ������Ƃ��낾���B �b�\�\�������A�ڑ҃S���t��ē�������i�Ƃ��A��������I�Șb���ˁB������̃X�L�����_���̑��ʂ́A�َ����Ƃ�����蓯�������ȁB �`�\�\�Ƃ����ƁH �b�\�\���Ԃ̃I���W�Ȃ�A����ł�����Ȃ��Ƃ�����Ă���i�j�B������������ɁA����^�J���āA�����Ă��邶��Ȃ����B���S�x������҂́A�����炭�S���͉���܂��B �`�\�\�E�}�C���Ƃ�肨���āA�Ƃ����Ƃ��������i�j�B�d�G�Ƃ������A��l�Ƒ��̉��͓`���I���K�B �b�\�\�e���Â��B�ނ̂����́A�y�����Ȃ�܂��������@���낤���A��l�̐��E�ł����������Ⴀ������ȁi�j�B �a�\�\�������A�[�l�R���Ȃ畔���~�܂�̐l�ނ����i�j�B��l�̐��E������A�g�b�v�ɂ܂ŏo�����Ă��܂����B �`�\�\���͂͋���˂���āA����悠���Ƃ����Ԃ̏o���������Ƃ����B�������A�Ď��������Ȃ��āA�����Ƃ��R�������̊Â��`���z���Ȃ��Ȃ����B���̊Ԍ��������B���ꂪ���r���āA�킪���̏t�Ɗ��ł���A�����吨����B �b�\�\�������A�h�q�����h�q�Ȃɏ��i�������A����������������҂��A����ł͂ˁB���������Ƃ������A�V�r���A���̑��͕K�R���B�܂��A�݂�Ȗق��Ă��邪�A�R�͌R�l���������邵���Ȃ��A�Ƃ��������o�悤��B �a�\�\�g�b�v�������Ă���B����̕��m��������P�i�Q�Ȏu�������Ă��Ă��A���̉����͓��������Ă���B �`�\�\�������k�ق��g���Ă��A���q���͌R���ȂB�g�b�v�������Ă���A�S�̂�����B �a�\�\������A�{�C�ŌR���g�D�����S�����悤�Ƃ���A���������g�b�v���e���邵���Ȃ��Ƃ����̂��A�̂̐N���Z�̘_�����B���܂�A���q���O�R���A�݂�Ȏ��Ȃ����`�̂����q�����ɂȂ��Ă��܂������i�j�B �b�\�\����̂��ƂŁA��Ԃ̋C�̓łȂ��Ƃ������̂́A��������Ȃ������̕��m�N���X���B�N���ɂ́A���q���̃����W���[�����̎�ҏ��N���A�فX�ƕP�H��̐Ί_�̑|�������Ă������B����ƁA���A�܂��`�r�肻���ɂȂ�����B �a�\�\�������ɋM�����A�N�V�����ȁB �b�\�\���ւ��߂��i�j�B |

|

�y�����̋{�{���������z

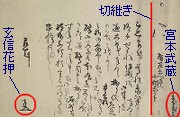

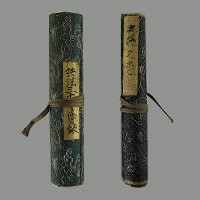

�s�]�ˏ����̌����B���͐����A��V�ƍ����B���c�i�V�Ɓj����֕��m�̎q�B���썑�܂��͔d�����̐��܂�Ƃ����B���U�Z�Z��̏����Ɉ�x���s�ꂽ���Ƃ��Ȃ������Ƃ����A�ޗ����ō��X�؏����Y��|�������Ƃ͖������B�ɂ�錕�@���H�v���A�u��V���v��n�n�A�����̉��`������u�ܗ֏��v�����B�G��⒤���ɂ�������A�u�͖ؖ��E�}�v�Ȃǂ��`�����Ă���B�i�`��Z�l�܁j�t

*�yWikipedia�p��Łz

�sMiyamoto Musashi (�{�{ ����, Miyamoto Musashi) (c. 1584 - June 13 (Japanese calendar: May 19), 1645), also known as Shinmen Takezo, Miyamoto Bennosuke, or by his Buddhist name Niten Doraku, was a famous Japanese samurai,, and is considered to have been one of the most skilled swordsmen in history.�t *�yWikipedia�ƌ�Łz �sMiyamoto Musashi (jap. �{�{ ���� Miyamoto Musashi; * 1584 in Miyamoto; �� 13. Juni 1645 in der Hohle Reigendo), wird von vielen als der groste Samurai aller Zeiten betrachtet. Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No Genshin, bekannter unter dem Namen Musashi Miyamoto, wurde im Jahre 1584 in einem Dorf namens Miyamoto in der Provinz Mimasaka, als Shinmen Bennosuke geboren. Sein Vater war der Samurai Hirata Munisai, der in erster Ehe mit Omasa verheiratet war, einer Frau aus dem Clan der Shinmen; ihm wurde erlaubt, den Clansnamen zu fuhren.�t *�yWikipedia����Łz �sMusashi Miyamoto (���� �{�{ note), de son vrai nom Takezo Shinmen (Miyamoto etant le nom de son village de naissance et Musashi, une autre facon de lire les ideogrammes ecrivant Takezo), (1584 -19 mai 1645) est l'une des figures emblematiques du Japon et le plus fameux escrimeur de l'histoire du pays.�t  �L�n����������̏��� �ق��ɁA����Ȃ̂����邯�ǁ� �A���T�C�N���y�f�B�A�@ �@Link�@ |

�\�\���[�ƁA����ł́i�j�B���̕����T�C�g���A�܂��Ȃ����ܔN�ɂȂ�܂��B���̊ԂɁA���܂��܂Ȍ������J�����₳��A�{�{�����֘A�Ƃ��čő�̃R���e���c��L����T�C�g�ƂȂ�A���e�͂��̒ʂ�n�[�h�Ȃ��̂ł����A�A�N�Z�X�����ς�炸�����A�{�{�����֘A�T�C�g�̑�\�i�ɂȂ��Ă���܂��B�܂��܂��ۑ�͑����Ƃ������ƂȂ̂ł����A�����ꌾ�B �b�\�\�����̌�����{�i�w�{�{�����x�j�Ɉˋ������u�g�앐���v�����x�z�I���������A�ܔN�o���Ă݂�ƁA�͏����͕ς����B���̃T�C�g�ւ̔������݂�ƁA���̕����T�C�g����ς����Ƃ����B���܂肻��Ȏ����͂Ȃ����A����ȕ]��������Ƃ�����݂�A������n�߂��Ӌ`�͈ꉞ�������Ƃ������Ƃ��ȁB �a�\�\���̕����T�C�g�̎�|�́A���������̍��V����ɂ��邪�A���Ȃ��Ƃ��A�����グ�̎��̏��炷��A�ς����A�ς����A�Ƃ͌�����B �`�\�\���̓����A�ǂ��������x���̏��������m�肽���l�́A���́m���k�����n�̕����{���]��i��l��j���݂�悢�B���ʘZ�]��܂����Ă��邪�A�����A���Ԃ̕����{�͉�X�Ƃ̓��x�����Ⴂ�������i�j�B �a�\�\��������āA�ʔ��������A�Ƃ������z���قƂ�ǂ����A�������A��X�͌�y�ԑg����邽�߂ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ��i�j�B �b�\�\���̕����T�C�g�͍ő�̃R���e���c�Ƃ������Ƃ����A���i�K�ŕ��ʂ͂��łɒP�s�{�\���͂���ȁB �a�\�\�o�ŕ��̂悤�ȃn�[�h�R�s�[�ł͂Ȃ��āA�C���^�[�l�b�g��Ō��������J���A���R�ɉ{���ł���V�X�e���ɂȂ����B����͖��炩�Ƀ��f�B�A�̊v���ŁA������������̃x�[�X�Ƃ������̂�����B �`�\�\��X������ɕ֏悳���Ă����������B�����̂悤�ȏo�ŕ��̌`�Ԃ��ƁA���ꂱ�������~���x����Ȃ��ẮA����ł��Ȃ��B���ꂾ���̎��ʂ̕����������A�^�_�ʼn{���ł����Ȃ�āi�j�A�悢����ɂȂ����Ǝv���Ă����Ȃ��ẮB �a�\�\�o�ŗv�������邪�A����͂��������������i��ł��炾�B�}�����Ƃ͂Ȃ��i�j�B�������A�܂��ߓn���Ȃ̂��A�{�ɂ��Ă���A�����œǂ݂����A�Ƃ�����]�͑����B�n�[�h�R�s�[�Ɉˑ�����X���͂܂��܂������ȁB �b�\�\���Ă̕������T������B�����Ɋւ��鏔����������`����d�����ˁB����͓�������\�����Ă��������A��͂肱��͍�Ƃ̐i�W�ƕ��s������̂��B �a�\�\�����̒�`�Ƃ����{�����炷��ƁA�Ó��Ȓ�`�͌����̌��ʂ����炳�����̂��B�ނ��s�m��ȗv�f���������A��X�̊Ԃł��܂��ӌ��̑���̂��鎖���������B�ƂȂ�ƁA�܂�����͏o���Ȃ��i�j�B �\�\�������T�̘b���o�܂������A���N�O������{����ł��A�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�Ƃ���Web��̕S�Ȏ��T�����y���Ă��܂����B����́A��ʑ�O������ł��ҏW�ɎQ�^�ł���Ƃ����A�������Ė���I�Ȃ��̂ł��āi�j�A�u�{�{�����v�Ƃ������ڂ��������܂��B����������ɂȂ��āA�������ł��傤�B �`�\�\�{�{�����͈��|�I�ɋL���ʂ��������A�֘A���ڂ������B������ɁA�����ȊO�̑��̕��@�ҁE���|�҂̍��ڂ́A�܂��ɕn���B���̊u���Љ�����Ƃ����Ă��炢�������̂��i�j�B �a�\�\�l�C���{�{�����ɕ肷���Ă���B���������ύt�ƌ����������Ό��́A�q�ς��|�Ƃ���S�Ȏ��T�Ƃ��Ă͍��{�I���ׂ��ȁB �b�\�\�������O�I���ہB�܂��A���������Ȃ��Ƃł͂Ȃ����B���Ԃ̑�O���A���݂̓��{�l���A�������ǂ��F�����Ă��邩�A���ꂪ�킩��B �`�\�\�p��ł́A����͂������ȁB�����́u�V�������E�^�P�]�[�v�u�~�����g�E�x���m�X�P�v�Ƃ��Ă��m���Ă��邾�Ƃ��i�j�B�����͔d���Y�Ƃ����A���g�͋g�앐�����̂܂܂���Ȃ����B�����Ǝj���̌��������Ȃ��B �a�\�\�p��ł͋L���ʂ͑������A�g�앐�������Ȃ�\�����Ă���i�j�B����̓h�C�c��łł���{�I�ɓ����B�����͔��썑�̋{�{�Ƃ������̎Y�����A��́u�����v�܂ŏo�Ă��邺�B�t�����X��ł͋L���ʂ͏��Ȃ����A����ł������̖{���́u�V�������E�^�P�]�[�v���Ƃ����i�j�B �b�\�\���̕��@�ҁA���Ƃ��Ζ����@��͉p��łɂ͂���ˁB�w�i���@�j�Ɠ`���x�̖|���邩��B�������{�{�����قNjL���ʂ͑����Ȃ��B�������A�t�����X��łɂ́A�����@��͂������ɏo�Ă��Ȃ��B �`�\�\�p����łɂǂ���u�V�������E�^�P�]�[�v�Ƃ��������o�Ă���̂́A�ǂ������킯���B���ꂪ�A����ȃK�Z�l�^�����������i�j�B �a�\�\�O����ł̕��́A�����ւ̔F���́A�����̌�����{�̈���o�Ă��Ȃ��B���Ȃ��Ƃ����̉���m���͔����I�ȏ�x��Ă���B �`�\�\��O�́A���{��łĂ��钆���i������j�ŁB���{��ŃE�B�L�y�f�B�A�̋{�{�����́A���Ĕł̋{�{�����Ƃ͂������āA�������ɋg�앐������Ȃ��i�j�B �b�\�\�悭�͒m��A���{��łł��ŏ��́A�g�앐�����̂܂܂������������ȁB���ꂩ�炷��A�����������X�ɉ��ǂ���Ă��Ă���Ƃ������Ƃ��B �`�\�\���ݏo�ł���Ă���S�Ȏ��T����j���T�̗ނ����݂�ƁA���Ă��܂��悤�ȁu�{�{�����v����L��������B����ɑ��āA�E�B�L�y�f�B�A�̂悤�ȑf�l��������̕����܂��}�V�Ƃ������ԁB������܂��A������i�ł��ȁi�j�B �b�\�\���{�̕S�Ȏ��T����j���T�����āA���M�҂��݂�ƁA���������Ɋւ��đf�l�̘A���������Ă���i�j�B�����A�����̃}�W�����e�B�͋g�앐���}�����B���������Ӗ��ł́A�S�Ȏ��T�̑f�l����̕����u���Ӂv�f���Ă���i�j�B �a�\�\������A�g�앐����E����������E�B�L�y�f�B�A�ɓo�ꂵ�Ă���Ƃ��Ă��A����́A���̂Ƃ���A�����ȃ}�C�m���e�B�̐��ɂ����Ȃ��B�T�C�����g�E�}�W�����e�B�̏����́A�E�B�L�y�f�B�A�ɔ��f����Ă��Ȃ��i�j�B�E�B�L�y�f�B�A�����`�ʂ薯��I�ɉ^�c����A�g�앐���}���������x�z���邾�낤�ȁi�j�B �`�\�\�����Ȃ�ƁA�{�{�����́A�u���썑�]�Ñ��{�{�ɐ��ꂽ�A��\��̂Ƃ����X�؏����Y�Ɗޗ����Ō������ď������v�Ƃ��������I�ȉ���ɉ�A����i�j�B �b�\�\���������\���͎c���Ă���B���X�ɂ��āA�u�j���v�͑������Ō��܂���̂��B�C�f�I���M�[�Ƃ��Ắu�j���v���ˁB�������A�^���͑������Ō��܂���̂���Ȃ��B����ł��A��͂�n���͉���Ă���i�j�B �a�\�\�����A�h煂Ȃ��Ƃ������A�E�B�L�y�f�B�A�̋{�{�����֘A�����́A�A�}�`���A�̊w�|���Ƃ������肳�܂��ȁi�j�B������݂�ƁA���낢�땐���{��ǂ�ŕ����Ă���悤�����A�L�q���e�ɂ͌ӗ��ŕs���m�ȋL���������B �`�\�\���Ƃ��A�s���݁A���炩�Ɏ��M�Ƃ݂Ȃ���Ă���L�n����������E�������n�父����ɂ́u�{�{�������M�v�ƋL���t�]�X�Ə����Ă���Ƃ��i�j�B �a�\�\�ǂ��ɂ���ȁu�{�{�������M�v�Ə��������邩�B�Ɖ�⍇�������邩��A���̍ی����Ă������A����{�������́u���M�v�ʼnԉ��B���݂̕\���d���ł́A�،p���������ĕ\���E���Ɂu�{�{�����v���B�،p���������āA����Ɂu�{�{�����v�Ɓu���M�v��ڍ�����Ȃ�i�j�B �`�\�\�ӗ��ŕs���m�Ƃ͂��̗ނ��B�܂��A�F�������Ȃi�j�B���ӂ��Ȃ��A�}�`���A���V�ŁA�u�Ƃ����Ă���v�u�Ƃ����v�u�Ƃ����ӌ�������v�Ə����Ă��邪�A���ꂪ����ȃA�z�Ȃ��Ƃ������Ă���̂��ƁA���c�b�R�~����ꂽ���Ȃ�A�u�Ƃ����ӌ�������v�i�j�B �a�\�\�F�Ŋ���Ă������č���Ă������̂炵������A���������Ƃ����`�Ԃ͔������������낤���B���������֘A���ڂ����B���Ă���悤�����A�����̖{���Q�l�����Ɏd���ĂĎ��Ȑ�`�̏�ɂ��Ă��������邵�B���ł�����́A��炩�Ŗ���}�Ȑ��E�̂悤���i�j�B �b�\�\�܂��A���ꂪ�A�}�`���A���E�Ƃ������̂��B����͂���ł����B�܂��A�����i�K�ŃA�i�[�L�[�ȏ�Ԃ��ˁB���́A���Ƃ��Ζ����@�铙�̍��ڋL���Ɣ�r����A��R�Ƃ��Ă��邪�A�{�{�����̍��ڂ́A�ُ�Ɋ��C�������ė��G�A�������ٗl�ɒ����i�j�B�p�����炵�Ă���҂����āA�h�^�o�^�Ƃ����Ƃ��낾�낤�B �\�\�{�T�C�g�Ɋ�ꂽ��Ăɂ́A�u�E�B�L�y�f�B�A�E�E�H�b�`���O�v�Ƃ����̂�����܂��B�E�B�L�y�f�B�A�͂ǂ�ǂ���������B������A���̋{�{�����֘A�������Ď����āA���̓s�x�̋L���ɂ��āA�{�T�C�g�Ř_�]���Ă��炢�����Ƃ������Ƃł����i�j�B �b�\�\����́A�����ԑg�ɂȂ邩��˂��i�j�B���̕����T�C�g�ł�点��A�������납�낤�Ƃ����̂ŁA����Ȓ�Ă��������̂��낤���B�������A���Ƃ��P���̂���A�P�ӂ̗U���ł����Ă��A����ȉ���͂悭�Ȃ��B�Ē�̃C���N����Ɠ������Ƃ��i�j�B �a�\�\���s�͕��C���ׂ��i�j�B��X�̂�����A����Ȍ�y�ԑg�����قljɐl�ł͂Ȃ��B�E�B�L�y�f�B�A�͉�X�̕����T�C�g�ւ̒������N�����Ă���悤������A�܂��������������āA���X�ɒm���E�F�������P���Ă��炨���B |

|

�`�\�\�������A�����Ƃ̕��́A�F�������Ȃ�x��Ă���˂��B�����̐��ɂȂ��Ă��A�{�{�����́u���썑�g��S�]�Ñ��{�{�v�ɐ��ꂽ�A�Ə����o����ƘA��������B �a�\�\�]�Ñ��Ƃ����̂͋g�앐���̌��ڂ��ł����Ȃ����A�]�Ñ��Ƃ��������������̓������������B���ꂾ���ł��b�̓Y���Ă���B�w���쎏�x�̎���ł��]�Ï��Ƃ��������͂��邪�A����Ȏ]�Ñ��Ƃ��������͂Ȃ��B �b�\�\����͖����̏�����������̎Y���łł�����������B������\��N�i1889�j���ȁA�g��S�̘Z�����i�������E�������E�{�{���E���R���E�������E�����c���j�����ĐV�݂��������B �a�\�\�����ŁA�������̌�����{�w�{�{�����x���A�u�p�c�S�i�Â̋g��S�j�]�Ák�T�m���l���厚�{�{�ɕ������~�Ղ���������v�Ə������̂��A�g��p���ȗ��������Ă���킯���B�����̑�����������{���������̂́A��X�����܁u���E���R������s�{�{�v�ƒ��L����̂Ɠ������Ƃ��B������{�́A���������Ӗ��ŏ������̂����A���������͂���������̑������Ɗ��Ⴂ�����B �`�\�\����ŁA�O�ɂ��ǂ����Ō��������Ƃ����A���܂��ɋ{�{�����́u���썑�g��S�]�Ñ��{�{�v�ɐ��ꂽ�A�Ə����������B�����͖������ꂩ�i�j�B �a�\�\�������A�g��S�ɋ{�{���͂܂��Ȃ������B�g��S�{�{���Î����̋L���ɂ��A�{�{���͉��������番�����ĐV�����݂����������A���ꂪ�O�\��N�O���Ƃ����B���\��N���炷��ƁA����͂ނ��N�ԁB��������̂��Ƃ��B �b�\�\�������A�����蔪�\�N�قnj�̖��a�N�Ԃ̔��썑�G�}���݂�ƁA�ǂ����A�������⒆�R���͂��邪�A�{�{���͂܂����݂��Ă��Ȃ��B�w���쎏�x�����̔��썑�G�}�i����12�N�Ĕj�Ȃ�A�{�{���͏o�Ă���B �`�\�\����ƁA�{�{���Î����̌��݁����\��N�͋^�킵���ȁB�{�{���Î����̋L���́A�����V�����B�\�����I����̏f���Ă���B �b�\�\�����������Ƃ����肤��B�w���쎏�x�̏\�㐢�I�͂��߂ɂ́A�{�{���͂��łɏo���Ă����B�����A���a�N�Ԃ̍��G�}�ɏo�ĂȂ��Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��A�\�����I����܂ł́A�{�{���͂܂������������Ă��Ȃ��āA�{�{���Ȃ鑺���͂Ȃ������Ɗm�F�ł���B �a�\�\�悤����ɁA�����̐������Ԓ��ɂ́A�{�{���͂܂����݂��Ȃ��B����ǂ��납�A����������ŕS�N�ȏソ���Ă��A��B�ɂ͋{�{���͑��݂��Ȃ����i�j�B������A�w���쎏�x�̎���Ȃ炢���m�炸�A�V������̕������u��B�{�{���v�Y���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B �b�\�\������A�������������ɁA�u��B�{�{������v�Ə����������ɋC�Â���A�Ƃ������Ƃ��B �`�\�\�����Ȃ�ƁA�w���쎏�x���L�^��������́u�{�{�������~�v�Ȃ�`���́A�{�{�����ł�����̂��ƂŁA�b�͂����Ԃ�V�����Ƃ������ƂɂȂ�B �b�\�\���݁A�ό��J������ċ{�{�������[���h�ɂȂ��Ă��邠�̂����肪�A������u�{�{�v�Ƃ����悤�ɂȂ������A����ׂĂ݂邱�Ƃ��B �`�\�\�ߑ�A�]�Ð_�Ђɖ���ς����r�q�喾�_�A���̐_�Ђ̑n�������͂͂����肵�Ȃ��B �a�\�\�\�㐢�I�́w���쎏�x�ɂ�邵���Ȃ����A���͂��̐_�ЁA�߂��̎R�ɂ��������A�V���̍��ɕ��ɏĂ��ꂽ�B����������N�ԂɌ��ݒn�ֈڂ����Ƃ����b�͂��邪�ˁB�����Ȃ�ƁA�V�������͂܂��u�{�{�v�Ȃ�Ēn���͂Ȃ��������������ȁB �b�\�\�_�Ђ��܂��Ȃ������Ƃ���A�_�Ђ̂����Ӗ�����u�{�{�v�Ƃ����n���͏o���Ȃ��B�Î����̂����u�{�{�v���m�Ȃ�Đl�����o�悤�͂����Ȃ��i�j�B �`�\�\����̋g��S�ɁA�u�{�{�v���m�̎q�E�u�{�{�����v�Ȃ�Ď҂��o�Ă���͂����Ȃ��i�j�B �a�\�\�ߔN�A�������ɕ����͔���Y���Ƃ������͌�ނ������A����ȋ������ێ����Ă���͍̂�Ƃ��炢�̂��̂��낤�B���������͕s��������A�O�A�l�\�N�O�̕����{���Q�Ƃ��Ă��鉻�݂����Ȃ���A���܂��ɂ���B�i�j�B �b�\�\���̉āA�����ƂƘb�����Ă�������A���������������������A�g�앐���̃t���[�����ĐV�������̂����������Ƃ����B����ŁA�������́A�u����Ă݂ȁv�Ƃ������̂����A�V�����t���[���ɂ��āA���w�삠��Ɨ��ނ̂��B �a�\�\�����ǁA��ƘA���̌�����ł́A�g�앐���̃t���[�����O���ď����ƁA�{�������m���Ȃ��i�j�B�����炵�悤���Ȃ��āA�����Ă���Ɖ]���������B�g�앐���̃t���[�����O���Ɠǎ҂����Ă��Ȃ��A�ǎ҂ɃE�P�Ȃ��悤�ł���Ώo���Ȃ��A�Ƃ����킯���B �`�\�\�u��O�͑�m���ł���v�i�j�B �a�\�\����ŁA���������͋g��p���̘g�g�݂��O���Ȃ��A����ȏ��������Y����Ă���Ƃ�����ԁB�ꕔ�������āA���������͎���x��ŁA�ɒǐ�����ێ�I�Ȃ��̂����i�j�B �b�\�\������ˁA�g�앐���̃t���[���������Ƃ�����Ƃ̂��߂ɁA�����ŏ����b�����Ă�������A���Ȃ��a���Ă�������B����قnjŒ�ϔO�̔��肪�����B �a�\�\�������̌�����{�w�{�{�����x�̐��́A�S�N�������̂т��킯���B������v���ƁA���̉e���͋��͂������B�������A���̉e���͂����w�{�ɂ������̂́A�g��p���̏����w�{�{�����x�����B�g�쎩�g�́A����̓t�B�N�V�����ȂA�����Ǝj�����������Ă�������።��Ə����Ă���B�������A���̎��A�w���M�{�{�����x�ŁA�ʂ��ʂ��Ƃ��̃t�B�N�V�������j�����Ɛ��������Ă���B �b�\�\��X�͖��Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B�����͏����ł����B���̕���̐��E�ɂ͌ŗL�̐^�������A���e�B������ׂ����B�������A���ꂪ���ۂ̕����Ƃ����l���ւ̔F����N�I����ƂȂ�ƁA����ً͈c��\�����Ă�K�v������B�g��p���́A�����Ɋւ��āA�قƂ�ǂ̓��{�l�̓�����]���Ă��܂����B�u���\�̎x�z�v�Ƃ������ł͋����[�����Ƃ��ˁB �a�\�\�������A���̋��\�̎x�z�́A�g��p����̖��ł͂Ȃ��B���f�B�A�Ƃ����Љ�I�����I�Ȗ�肾�B�g�앐�����A��O����ʂ��Ďx�������}�X�i��O�j�̑��݂������B �`�\�\��O�́A���_�C�{�̕����œǂ܂�āA�u����ŁA�䍑�̂��߂Ɏ��ʊo�傪�ł����v�Ƃ����ǎ҂̔��������������A���͂��̌���H�����~�]�̕����œǂ܂�āA�ǂ�Ȃɏo�����ڂ����ƒ낪�ߎS�ł����Ă��A�����܂Ő���オ��邼�ƁA��܂��ꂽ�Ƃ����b�ɂȂ�B���_�C�{�ł��~�]�H���ł��A�ǂ���ł��ǂ߂�i�j�B �b�\�\��O�Ɛ��͈ꔪ�Z�x���]�����C���[�W�����邪�A���̍��x�������x�����̂́A�풆�A���a�\�ܔN�܂łɍ\�z���ꂽ�����������̐��A���̈��l�Z�N�̐������ɂȂ��Č��ʂ��������Ƃ������Ƃ��B��X�̎������ƁA���O�̈ӎ��́A�����債�ĕω����Ă͂��Ȃ��B �a�\�\�g�앐�����A��O����ʂ��đ�O�Ɏx�����ꂽ�Ƃ����̂́A�풆�ɍ\�z���ꂽ�����������̐������ɂȂ��Č����������Ƃ������Ƃ��B���_�̍����������̐��́A�R���I�ȃA�W�A�N���푈�ł��A�o�ϓI�ȍ��x�����ł��ς�Ȃ������̂���B |

*�y������{�{�{�����z

�s�� ���U�̏o���n�y���̔N���ɕt�Ă͑�ɋ^�Ӄx�����̂���A���쎏�A�V�ƉƎ��S�����𑍍����A�y��B�p�c�k�A�C�_�l�S�{�{���̌Ð��蓙��ҍl����A�^�Ђ�������B�ɂďo���������̂Ȃ邱�Ɩ{���̂��Ƃ��A����暂́A���ɉp�c�S�i�Â̋g��S�j�]�Ák�T�m���l���厚�{�{�ɕ��U���~�Ց����i���Ƃ͎O�\�Ԏl���ɂ��ĐΊ_���肵�����i�\�ܔN�����ɂĎ����Ɖ]�ЙB�Ӂj�t *�y�{�{���Î����z �s�{�{���V�V�A�E�n�������ƈꑺ�j�������B����N�ȑO�j�����E�{�{�V�ԃ_�j�������A�����V������p���w�x�\��j�t�A��f�\��Q�A���j�됬�A�����{�{���Ɛ\��t  ���썑�G�}�@���a�N�� �{�{���͋L�ڂȂ�  �]�Ð_�� ���R������s�{�{  �{�{�����������ҁw�{�{���U�x ���`���@�����l�\��N  �g��p���w�{�{�����x�@���Ŗ{ ����{�Y�����u�k�Ё@���a�\��`�l�N |

�����`  ��V�L

*�y��V�L�}���L�z

�s���������B�ƗL������V�L�Ɖ��āA�F��Ғ�ɏ�����ӂđS����ਂ��Җ�B�@�L�c�i�p�Z�t *�y�����`�z �s�@�@�@���u�S�ȉz���ݑ� �@�@���i�m���\�n�N�s����������� �@�@���㔪�Y�E�q�匹���V�搶 �@�@�@�ɌZ���㕽�������] �@�@�@�@�@�@���@�l��t�� �@�@�@�� �@�@�@�@�@���@��V�ꗬ�ܑ� �@�@�@�@�@���@�V���`�����m�@�t *�y��V�L�����z �s沓c���O���A�\�{���Z���i���l�B���q�r�A�Z���c���L�A�~�Ȏ��l�B���P㋎u�q���Җ�t |

�\�\���̃T�C�g�ł́A�������N�A�w�O�����ϕM�L�x��w�����`�x�Ƃ��������`�L�̌��������\�����悤�ɂȂ��Ă���܂��B�m�����сn�u�{�{�����`�L�W�v�ɏo�Ă�����̂ł��ˁB���̓`�L�����́A�]���̕��������̌Q�����̂Ƃ��č����]������Ă���܂��B�w�O�����ϕM�L�x�Ɓw�����`�x�Ƃ��������`�L�̌������i���i�K�ŁA�Ƃ肠�����A���̂�������\�\�B �`�\�\�w�O�����ϕM�L�x�Ɓw�����`�x�̓lj������ɂ���āA�����`�L�Ɋւ��đ傢�Ɏ��삪�J���āA�b�͂��łɖ��\�L�̃��x���܂ŗ��Ă���B������A����ɂ��ĉ�����K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ɓi�j�B �b�\�\�܂��A����͑��ɁA�w�����`�x�̏����w�I�ʒu�Â����ˁB�]���̏����Ɖ�X�̏����Ƃ́A���Ȃ�J��������B����܂ł́w�����`�x�̉���ł́A�O�\�N�قǑO���ƁA�������̌�����{�w�{�{�����x�̒i�K�ǂ܂�ŁA�w��V�L�x�͍ŌÂ̕����`���Ƃ����ϐ����Đ��Y����Ă������B �a�\�\������{�̒��ҁE�r�Ӌ`�ۂ́A�w�����`�x�Ɓw��V�L�x�����������B�r�Ӌ`�ۂ́A�w��V�L�x�͋������u�����`�v�ŁA��㔪��̖L�c�����E�����E�i�p�A���̖L�c�ƎO��̎���o�Đ������Ƃ����F�����B �`�\�\����́A�w��V�L�x�`���f�ڂ́u�}��v�ɁA�L�c�i�p���������āA�{���́A���Ƃ��Ɓu�����`�v�Ƃ����^�C�g�����������A������u��V�L�v�Ɖ��߂āA�F��Ғ�ɏ�����đS���Ƃ����A�Ȃ�Ă��Ƃ������t�������炾�ˁB �a�\�\��������ƁA�e���Ȍ�F�Y���錴���́A�i�p�̂��̈ꕶ�ɂ������킯���B�w��V�L�x�́A�w�����`�x�Ƃ��������̑薼��ς����ɂ����Ȃ����̂ŁA���e�͓������낤�A���O���Ⴄ�������A�ƁB �`�\�\�w��V�L�x�́w�����`�x�ƁA���̂����e���Ⴄ����A����������Ƃ݂͂Ȃ����Ȃ��B����ƁA�ǂ����Či�p�͂���Ȃ��Ƃ��������́A�Ƃ������ƂɂȂ�B �b�\�\�������A�i�p�́A����܂Ŋւ���Ă����w�����`�x������Ƃ�������߂āA�w�����`�x�Ƃ͈Ⴄ�ꏑ��V���ɏ����������̂����A���̏������̐V���̃^�C�g�����A�ŏ��́w�����`�x�Ƃ��������p�������̂�������������Ȃ��B �a�\�\����͂��肤�邱�Ƃ���ȁB�i�p�́A���E���������₵�������`�L���d�グ��Ƃ����ӎ����������̂�����B �b�\�\�ŁA�������̐V���́w�����`�x�Ƃ����^�C�g�����P��������肾�����B�Ƃ��낪�A���Ԃ�A�F��Ғ�ɑ��e�������āA�ӌ������̂��낤�B�F��Ғ�́A����Ђ˂����B���́u�����v�Ƃ����̂́A���傢�Ƌ�������ȁA�ǎ҂𗬔h�����̐l�ԂɌ��肵�Ȃ������悩�낤�B�����ƈ�ʓI�ȏ����ɂ��Ȃ���A�Ƃ��������肩�ȁi�j�B �`�\�\�w�����`�x�ł́A�����͈�т��āu�����v�����A�w��V�L�x�̎�l���̖��́u�����v�ɂȂ��Ă���B����ƁA�w��V�L�x�Ƃ����薼�ɂ���ƌ��߂��Ƃ�����A��l�����u�����v���u�����v�ɍ����ւ����̂��ȁB �b�\�\�����A�����Ƃ���͌����Ȃ��āA�w�����`�x�Ɍi�p�����₵���Ǝv���镔���́A�����Ɂu�����v�Ƃ�����������Ă���B���łɁA��������̒i�K�ŁA�����������Ƃ���A�u�����v�Ƃ������͎g��Ȃ��ƌ��߂��̂́A�w��V�L�x�Ƃ����薼�ɂ���ƌ��߂��Ƃ��Ȍ�ł�����܂��B �a�\�\�������ȁB���̂�����͖�肪�c�邪�B �b�\�\�i�p���w�����`�x�ɏ������L���̂قڍŌ�̂��̂́A�ꂢ�̑��㔪�Y�E�q��̖@���E�����̋L�^���ˁB���Y�E�q��͏H�����ɑ�������A���̋L���͂���Ȍ�ɏ�����Ă���B�����A�w��V�L�x�������グ���A�F��Ғ�ɏ��������炤�̂��~�\�ꌎ�B���̊Ԃ̐������ŁA�i�p�́w��V�L�x�ƂȂ��{�����������Ă���B����́w�����`�x�̓��e���n�m���Ă����i�p�̂��Ƃ�����A�����Ȋ��Ԃł͂Ȃ��B �a�\�\�����āA�ꉞ�w�����`�x�Ƃ��ď��グ�����̂��A���Ԃ�A�F��Ғ�ɑ��e�������āA�ӌ������̂��낤�B�F��Ғ�́A�����ƈ�ʓI�ȓǎ҂ɓǂ܂�����̂ɂ��������悢�Ə��������̂��낤�B �`�\�\�u�{�{�����v�́A�����A��O�����̒��ł��Ȃ�L���Ȗ��ɂȂ��Ă�������ˁB�������A����͋������ƁB �b�\�\�u�^���{�{�����v�i�j�B���������́A���������ӎ��ŏ����ꂽ���̂��낤�B���Ԃł͈�ʂɋ{�{�������u�����v�ƌĂ�ł���A����ƁA�����痬�h�����̌ď̂ɂ�������āu�����v�u��t�v�ł�����܂��ƁB���������w�i�͍l������ȁB |

|

�a�\�\����ƁA�L�c�i�p�́A���㔪�Y�E�q��̑㌩���Ƃ��ċ����Ă����B�i�p�́A��V�ꗬ����h�̖嗬���ȁB����h�ł́A���łɑΊO�I�ɂ́u�����v�ƌĂ�ł�����������Ȃ��B �b�\�\����̊w�Z�́A���w�m�Ï��́u�`�K���v�ƕ��@�m�Ï��́u���q��v�B���̋��q��Ŏt�͑���Ƃ߂��Ƃ������Ƃ��B�w�Z������A����܂ł̎��m�̌`�ł͂Ȃ��B���������w�Z�Ƃ�����Ԃł̌���Ƃ��ẮA���h�����̕������ꂪ�I�[�v���Ȑ��i�ɕς�B���������w�Z�̌����Ԃ̒��ŁA���I���ꂪ�J����Ă����ߒ����A�u�����v�Ƃ�������ď̂́u�����v�Ƃ�����ʓI�Ȍď̂փV�t�g����B �`�\�\���ꂪ�w�����`�x�Ɓw��V�L�x�̃t���[���̑��Ⴞ�Ƃ������Ƃł��ȁB �a�\�\�Ƃɂ����ˁA�u�����`�v�Ƃ������̂��u��V�L�v�ɉ��߂��A�܂�u�����`�v�Ƃ����̂́w��V�L�x�̑O�����Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ��i�p�������Ă���ȏ�A����������Ƃ��Ȃ�������ɂ����āA�i�p�̏������̐V���́A�����́w�����`�x�Ƃ����^�C�g�����P�����ď������Ƃ������ƂɂȂ�B �`�\�\�i�p�̌��������Ƃ��Ȃ�������ɂ����āA�ł��ȁB���̉���ł́A���Ƃ́u�����`�v�������^�C�g�����u��V�L�v�ɕς����Ƃ����̂́A�����̐V���̂��Ƃł����āA�{���́w�����`�x���w�����̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B �b�\�\�����A����͑P�ӂ̉��߂ł����āA���ۂɂ́A�i�p�́w�����`�x�����Ȃ�̕����A�������₵�����Ă���B���������i�p�̈ӎ��Ƃ��ẮA�w�����`�x�w��V�L�x�̊Ԃ̓V�[�����X�������ƌ���ׂ����낤�B����ɍ��킹�āA�V�����X�^�C���ŏ����������������ƁB�����ŁA���Ƃ́u�����`�v�������^�C�g�����u��V�L�v�ɕς����A�Ə������̂��낤�B �a�\�\�w�����`�x�͉Ɠ`�̏�������ȁB�������A���̈�߂��A�����̌�����{�̒r�Ӌ`�ۂ͌�������B�w��V�L�x�́w�����`�x���������������̂��̂�����A�w��V�L�x�C�R�[���w�����`�x���ƁB�����Ȃ�ƁA�w�����`�x�͂��̌ŗL�̃|�W�V�����������B �`�\�\�w�����`�x�͎��g�̗�����������B���̐��̂ǂ��ɂ���ʂ������Ȃ��A�H�앶���ɂȂ��Ă��܂����i�j�B �a�\�\���̂悤�Ɂw��V�L�x�C�R�[���w�����`�x���ƂȂ�ƁA�����ɂȂ��āA�w��V�L�x�Ɂw�����`�x�͏����w�I�Ȉʒu��D��ꂽ�Ƃ������Ƃ��B���̌��ʁA�w��V�L�x�͍ŌÂ̕����`�L���Ƃ����ϐ��ɍs���������B �`�\�\���Ƃ͎��m�̂��Ƃ��A�ߔN�܂ŁA�w��V�L�x�͍ŌÂ̕����`�L���Ƃ����ϐ�����ʓI�������B���̌�A����ɑ���C�������o�āA�w��V�L�x�͕��ܔN�i1755�j�����Ƃ������ƂɂȂ����i�j�B �a�\�\����́w��V�L�x�`���́u�}��v�̊��������Ă̂��Ƃ����A���́u�}��v�͂ǂ����Ă��w��V�L�x�ł͂Ȃ��w�����`�x�́u�}��v���Ƃ������Ƃ�m��Ȃ�����ˁA�����������������s���邱�ƂɂȂ����B�w��V�L�x�͕��ܔN�i1755�j�����Ə����������{�́A�܂����̂�����ɃS���S�����Ă���B �`�\�\���ꂩ�玟�ɁA����ǂ́A���₢��A�w��V�L�x�Ƃ͕ʂɁw�����`�x�Ƃ������������邼�A�Ƃ����Ĕ����ɂȂ����B �b�\�\����ŁA�悤�₭�A�w��V�L�x�C�R�[���w�����`�x�Ƃ����}��������āA�w�����`�x�ɏ����w�I�ȃ|�W�V�������Č�t�����悤�ɂȂ����B�w�����`�x�͕s���Ȏ������肱�����Ƃ����킯���i�j�B �a�\�\�Ƃ��낪�A�w�����`�x�ɏ����w�I�ʒu�Â��������̂͂悢���A�w�����`�x�̒��҂́u�L�c�v�����A���ܔN�����Ƃ����������������B����́A���ܔN�i1755�j�����Ƃ����������A�w��V�L�x����w�����`�x�֒D�҂�������̂悤�����A�w��V�L�x�̌i�p������ǂ�ł��Ȃ��Ƃ݂���B �b�\�\�����܂ł��Ȃ��A�����ɂ́A���E���������́A�w�����`�x�������������ɕa�����Ă��܂����Ɩ��L���Ă���B�����́w�����`�x�����ʂ܂ŏ����Ă������A���ǖ������̂܂܁A���a���N�i1764�j�Ɏ���ł��܂����B��������ƁA�w�����`�x�����ܔN�i1755�j�����Ƃ����̂͋������Ƃ������ƂɂȂ�B �`�\�\�w�����`�x�͖������̏�������A��x���u�����v�Ȃǂ��Ȃ������i�j�B���ꂩ��A�悭����̂��A�w�����`�x�̒��҂́A�u�L�c�v�������Ƃ����T���B �b�\�\�������L�c���狴�Â։��������̂��A������N�i1737�j�B���ܔN������\�N�߂��O���B������A�ނ����ܔN�ɂ́u�L�c�v�����Ƃ������̐l���͑��݂��Ȃ��킯�ŁA�����́u���Áv�����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �a�\�\�����̔������̖����������ȁB�i�p���������L�c����c���̋L�����ƁA�������u�����v�𖼂̂�͉̂B����A����ƉB���f�N�̖��a���N�i1764�j�̍����B���ܔN�i1755�j�Ɂu�������v�Ə������邱�Ƃ͂Ȃ��B������A�w��V�L�x�`���́u�}��v�̊����L���ɂ͋^�`��������B����ǁA���̓_�͖{�T�C�g�ł��łɉ��x�����y����Ă��邩��A�����ł͏ȗ����悤�B �\�\���̌����܂߂āA�{�T�C�g�̌����v���W�F�N�g��ʂ��Ē�N���ꂽ�����̖��͐���������܂��B���̂Ȃ��ł��A��͂�A�w��V�L�x�̒��ҁE�i�p���w�����`�x�̋L���������Ă����A�Ƃ����_�B���ꂪ�{�T�C�g�ǎҏ��N�ɑ傢�ɃE�P�Ă���܂��i�j�B �`�\�\�����{�͂��������ǂ�ł���l����������ˁA����Șb�͕��������Ƃ͂Ȃ��A�m��Ȃ������Ƃ����킯���B �a�\�\�������A����Ȃ��Ƃ́w�����`�x��ǂ߂킩�邱�ƂȂB��X�̊Ԃł͐̂��炻�������F���͂��������A��������\������A����Ȕ������o���Ƃ����ɂ����Ȃ��B �`�\�\�]���A�����������������āw�����`�x�Ɍ��y���Ă����A���́A���̏����Ă�����e���݂�ƁA�悤����Ɂw�����`�x��ǂ�ł��Ȃ��Ƃ킩��i�j�B �b�\�\�w�����`�x��ǂ܂��A�ǂ߂��A�Ƃ����Ƃ��낾�ȁB�ɂ�������炸�A�w�����`�x�Ƃ́A�Ȃ�āA����������Ă���B���̕����T�C�g���o�ꂷ��܂ł́A���������͂ǂ����悤���Ȃ����x���������̂���B �a�\�\�悤����ɁA�����̌�����{�ȗ��A�S�N�ɂ킽�錤���ӑĂ��������Ƃ������Ƃ����B�w�����`�x�lj��i�{�T�C�g�m�����сn�{�{�����`�L�W�����j�̉��̃y�[�W�����Ă��炦�悢���A�w�����`�x�Ɓw��V�L�x�Ɋւ����X�̓��ʂ̏����͂����ɏ����Ă���B �`�\�\����ł悤�₭�A�S�N�ɂ킽��ӑĂ̍߁A���̕��͕ԍςł����Ƃˁi�j�B |

*�y�L�c����c���z�@�i�p

�s���V�A��n���g�j�Č䎮���ԑ����\�A���i���N������䏊����t��A����N�㌎��䏊����f���퍷�ƁA�䎮���Ԕ��B���O�N�l����V�ꗬ�̎t�͑��㔪�Y�E�q��㌩�j��t�A���N�\�m�×������q�S�D��הq�̌�B���l�N�㌎��薼����q�Ɖ��\��A����N�܌���V�ꗬ�̎t����t�A�䎮���ԑ����\��t�i�V�����N��o�A�L�c��q���j  ��V�L�@�}��  ��V�L�@����

*�y��V�L�����z

�s�ߎ���������A�ȏ㋎��t�V�������A�v�l�����s�����U�A�s������A��������A�����̏S�c�����^�A椔V�A���M�������L�A�፟�ҁA����ਁA�{�����ҁA�s�m��t�V���A�ŕs��B������������Ҍ��B���ȏ��������^�A���V�Ȏ����B���B�������A��s�K�a�f���B�i�p�������s���A����t�V�Պ������B�̋ލZ�V�B�@�����P���E�m�A�B�斾�������B���v�|�؉ߐ痢�A���ȕs�����V�B�K�䓯�u�V�l�������B �@�@���i�m���\�n���~�� �@�@�@�@�@�@�@�@�L�c�i�p�q�r���@�t *�y�L�c����c���z�@���� �s���a���N�܌��B�����A��̒ʔ�t�A���Ԍ���V�i�X��t�A�o�����Δ�V�䖞����|�j�Č��t���q��הq�́A�V�a�ۗ{�d�A�܁X���q�ꕐ�������@�m�Ì����j��o��l��n�A�����Ɖ��A���N�\���a���d��t �u�{�{�����`�L�W�v���@ �@Enter�@ |

|

*�y�����`�z

�s���i�\���N�m�h���n�������m���j�˃e�A�n�e���@�m���O�\��ӏ����^�V�e���V�t �s���ۓ�N�m���сn�܌��\����A�ܗ֏����������V�����M�m��䔯�A�����]�n�j���B�݁B�O�\��P���m�����������n�M�s�j���B�i���B�����j�����m�����M�X�t *�y��V�L�z �s���i�\���N�j���L�e�A�����e���@�m���O�\�܃P���m�S�����^�V�e���ド���t �s���܌��\����A��V��A�F�D��ցAਈ╨�k�╨�Ƃ��āl�A���m����ƃ������A���B�������M�j�ܗփm�ɁA���M�s�j�O�\�܃P���m�������B��B���O�v�X�m�╨�A���t  ��V�ꗬ���@�O�\�܉Ӟ� �����M�s�ܖ@�Z�j���� ������O�\�ブ��ŕ��@��  �����~�����`�� ���@�O�\�܉ӏ�ژ^�ƌܝ��V��  �������@�����ɈӔ�`�V�� ���ۏ\�Z�N

*�y��㕺�@���̕����z

���@�O�\��ӏ����ܝ��i�ܖ@�j�V�� �@�@�@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@�@�@�����@�O�\�܉ӏ� |

�b�\�\����͎��Ԃ��Ȃ�����������A�b���ɐi�߂悤�B���ł��悢���B �\�\�ЂƂ́A���Ƃ��A�w�����`�x�ɎO�\�ブ���̕��@���Ƃ����̂��o�Ă��܂��B�w��V�L�x�͎O�\�ブ���ł͂Ȃ��A�O�\�܃����ł��B�����m���Ă���̂��A�u���@�O�\�܉ӏ��v�Ƃ��������B����́A�ǂ��������Ƃ��ƁB �a�\�\�������m�́u���@�O�\�܉ӏ��v�Ƃ����̂́A�w��V�L�x�̋L�����̂��������̌�����{�̉e�����ȁB�����ɂ͎O�\�܃���ŕ��@�������^���Ă���B����ȊO�ɂƂ��ɗ��R�͂Ȃ��B�w�����`�x���������ɏo�Ă�����A�����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��������낤�B���ۂɁA�O�\�ブ���̕��@������������c���Ă���킯������B �b�\�\���́A�w�����`�x�i�K�ł͎O�\�ブ���Ȃ̂ɁA�w��V�L�x�ɂȂ�ƁA�ǂ����ĎO�\�܃����ƌ����o�����A�Ƃ������Ƃ��ˁB�O�\�ブ�����O�\�܃����ƌ��������̂͂ǂ������킯�ȂƁB �`�\�\�Ƃ��낪�A���������҂̊ԂŁA�O�\�ブ���͎O�\�܃����̑���ł��Ƃ������������ς�B����͂ǂ����炭���F�ȂƁB �b�\�\�w�����`�x�i�K�ł͎O�\�ブ���A�w��V�L�x�ɂȂ�ƁA�O�\�܃����B���̏������炷��ƁA�O�\�ブ������ŁA�O�\�܃��������ɂȂ�B���̃v���Z�X�����āA�O�\�ブ���͎O�\�܃����̑���ł��Ƃ����킯�����A����͕T�����Ƃ��������悤���Ȃ��B �a�\�\�w�����`�x�i�K�ŎO�\�܃����A�w��V�L�x�ɂȂ�ƎO�\�ブ���ɑ������A�����������ƂȂ瑝���������������Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ��낪�����ł͂Ȃ��B�t���B�ƂȂ�ƁA�w��V�L�x�̋L������M���āA�w�����`�x�̎O�\�ブ���Ƃ����L���͖�������Ƃ������Ƃ��ȁB�����ł��Ȃ�������A����ȃA�z�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��i�j�B �b�\�\�c���̐����̒i�K�ł��O�\�ブ���A���̐����̒i�K�ł��O�\�ブ���B���ꂪ�A�ǂ����āA�i�p�̑�ɂȂ��ĎO�\�܃����ɂȂ������Ƃ����ƁA����́A���h���O�\�ブ���Ȃ̂ɁA����h�̕��@�����O�\�܃�������������A�Ƃ����ق��͗��R�͂Ȃ��������B�i�p�͑���h�剺������B �`�\�\�i�p�͑���h�̓`���ɒ���������ˁi�j�B �a�\�\�����h�Ƒ���h�̑Η��������āA�����̎����h�͊��S�ł̎O�\�ブ����`���������A�T�n�̑���h�͕s���S�ł̎O�\�܃�����`������H�ڂɂȂ����B����Ȃ��Ƃ��l�����邪�A��������Ȃ��B����h�́A�O�\�ブ�������āA�\�܂A�ܕ��̍\���i�ܖ@�j�Ƃ��̑������悤���B �`�\�\�����~�����̓`�����ƁA�u�ܝ��V���v�Ƃ����̂��A�Ɨ����Ă���܂����ȁB �a�\�\�u���@�O�\�܉ӏ�ژ^�v�Ɓu�ܝ��V���v�͕ʊ��ɂ��Ă���B���̓Ń����Z�b�g�Ƃ������Ƃ�����A���@�O�\�܉ӏ��������P�Ƃł���킯���Ȃ��B �b�\�\�ł͂Ȃ��A�ꊪ�̂����́A�\�܂A�ܕ��̍\���i�ܖ@�j�̖���`���ɗ�L���āA��ɎO�\�܃�����u�����@���̍\���B����͎O�͕������ł������\���ŁA���ɕ\�܂̖��������B���ꂪ�Ȃ��ƁA���������@���͊������Ȃ��B �a�\�\�t�ɁA���@�O�\�܉ӏ��̊������Ȃ��āA�ܕ��̝����̊����P�Ƃœ`�����ꂽ�P�[�X������B���Ƃ��A�z��̎������Ȃǂ́A��O�̓S�l���ɗގ��̓`�����e�����A�܂̝����̊���Ɨ����ē`�����Ă���B �b�\�\�����A����͏����̔�`�v�����L���āA���ꂩ��A�u�܉ӈʁv�Ƃ��Č܂̝����������Ă���B���������@�[�W�����̌ܝ��V�����ˁB�ܗ֏��̑��`���A���@�O�\��ӏ��̑��`���Ȃ����A�����̗��h�Ƃ��ẮA�܂̝����̊��͌������Ȃ������炵���B����́A�܂̝����̊������o���āA�؋x�S��c�Ƃ��鎞�����ɂ���荞�܂ꂽ�Ƃ������Ƃ��ȁB �`�\�\�������́A�~�����n���ŁA�`���ɂ͂��ꂱ���V�I�ȏp���ڂ��Ă��邪�A�V��̕����́A�u�܉ӈʁv�A�����͌܂A�Ɗ�����Ă����Ƃ������Ƃ͔F������Ă����B �b�\�\�V��̕����͂ˁA�Ƃ����킯���i�j�B���̃P�[�X���ƁA�ዷ���l�̕������ȂǁA�{���ƒ��Ŗ����܂ő����������������@�����A�`�����݂�Ɓu�ܖ@�v�̓`�����������B���́u�ܖ@�v�́A�ܕ��̝����̂��Ƃ����A����́A�w�����`�x�ɏo�Ă���L���A���Ð������玟���q���瑊�`���������Ƃ����u�ܖ@�v���ˁB���ł́A���Ƃ��ƁA�ܕ��̝����̑��`�Ƃ������Ƃ��������炵���B �`�\�\��������́A�ܗ֏��ŁA�܂��ܕ��̝������}�X�^�[����A�ƌ����Ă���B �b�\�\�܂��A�ܕ��̝����̏K���A���ꂩ�玟�Ɂc�Ƃ����킯���ˁB������A�O�\�ブ�@�����Ɋ����āA�ܕ��̝����ƎO�\�܃����̓�ɂ���f�n��w�i�́A�͂��߂��炠�����B�����ǁA���ۂɂ��������̂͑���h�ŁA�����ŁA���@�O�\�܉ӏ��Ƃ������̂��ł����B������O�͂ł��A�u���V���v�A�O�\�܃��������A����������㕺�@���̑����ւ̗��o�́A����h�`�������{���낤�B �a�\�\��㑺��h�́u�\�܂A�v���X�O�\�܃����v�Ƃ����\���̕����́A�\�܂̕����ƁA���̃v���X�O�\�܃����̕��������ꂼ��Ɨ����ė��ʂ���悤�ɂȂ����B �b�\�\�\�����I�����ɑ���h�̐��͂��傫���Ȃ��āA�Ȍ�́u�O�\�܉ӏ��v�ƌĂԕ����嗬�ɂȂ����B�Ƃ��낪�A�u�O�\�܉ӏ��v�Ƃ����\������̂ɁA���g�͎O�\�ブ���̂܂܂Ƃ����`��������B�^�C�g�������u�O�\�܉ӏ��v�i�j�B �a�\�\������A���́u�O�\�܁v�Ƃ������̕\���A�u�O�\�܉ӏ��v�Ƃ����^�C�g�����x�z�I�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B |

| ���@���O�\�フ�� | ���@���O�\�܃��� |

|

�@ 1�@�����g���t���� �@ 2�@���@�m���������m�� �@ 3�@�������m�� �@ 4�@�g�m�J�����m�� �@ 5�@���t�~�m�� �@ 6�@�ڕt�g�]�� �@ 7�@�ܕ��m���m���� �@�@�@�@�� ����ؐ�� ���i �@�@�@�@�� �V�i�m�� ��i �@�@�@�@�O �E�`���N�m�� �E�e �@�@�@�@�l �d���m�� ���e �@�@�@�@�� �X�C�P�C�m�� ���i �@ 8�@�Ԑσm�� �@ 9�@�S���m�� �@10�@���@�㒆���m�ʃ��m�� �@11�@���J�q�g�]�� �@12�@�����m���m�� �@13�@�Ńg�A�^���g�]�� �@14�@�O�c�m��g�]�� �@15�@�����j�J�n���g�m�� �@16�@�A�z��c���g�]�� �@17�@�����t���g�]�� �@18�@�A�����T�����g�]�� �@19�@�e�����J�X�g�]�� �@20�@�����n�c�X�g�]�� �@21�@�����m���V�w�m�� �@22�@���q�m�ԃ��V���g�]�� �@23�@�q�o�����J�N���g�]�� �@24�@�����������g�]�� �@25�@�i�C���V���g�]�� �@26�@�G�j���g�]�� �@27�@�c�S���S�m�� �@28�@���m�A�^���g�]�� �@29�@�V�c�J�E�m�c�L�g�]�� �@30�@�V�E�R�E�m�g�g�]�� �@31�@�^�P�N���w�g�]�� �@32�@���m���w�g�]�� �@33�@�����̋��m�� �@34�@�L�������g�]�� �@35�@��m����g�]�� �@36�@���G�m�ʃm�� �@37�@����m�g�g�i���� �@38�@�����m�g�]�� �@39�@�ݗ����m�� |

�@ 1�@�����Ɩ��t�� �@ 2�@���@�̓��������̎� �@ 3�@�������̎� �@ 4�@�g�̂��T��̎� �@ 5�@���ӂ݂̎� �@ 6�@�ڕt�̎� �@ 7�@�Ԑς�̎� �@ 8�@�S���̎� �@ 9�@���@�㒆���̈ʂ�m�鎖 �@10�@���Ƃ��˂Ɖ]�� �@11�@�����̓��̎� �@12�@�łƓ���Ɖ]�� �@13�@�O�c�̐�Ɖ]�� �@���@�n���z���Ɖ]�� �@14�@�����ɑւ�g�̎� �@15�@��c�̑��Ɖ]�� �@16�@���ނƉ]�� �@17�@�A�������Ɖ]�� �@18�@�e�����Ɖ]�� �@29�@�����͂��Ɖ]�� �@20�@�����̂����ւ̎� �@21�@���q�̊Ԃ�m��Ɖ]�� �@22�@���̉��ւƉ]�� �@23�@�i�C��m��Ɖ]�� �@24�@�G�ɐ���Ɖ]�� �@25�@�c�S���S�̎� �@26�@���̓���Ɖ]�� �@27�@�������̂��Ɖ]�� �@28�@���������̐g�Ɖ]�� �@29�@��������ւƉ]�� �@30�@���̂����ւƉ]�� �@31�@�����̂����ւ̎� �@32�@�������ނ����Ɖ]�� �@33�@���͂��̐g�Ɖ]�� �@34�@�������鎖 �@35�@�������̎� |

|

�`�\�\�������A�����u���@�O�\�܉ӏ��v�Ƃ��Ēm���āA��g���ɂɂ��ܗ֏��̕t�^�ɓ����Ă��邻�̎O�\�܃���ł́A���ۂɂ͎O�\�Z�����B�Ȃ�ƁA������i�j�B �b�\�\�O�\�ブ���ɂȂ��������O�\�܃������@�[�W�����ɂ͈����B���قǂ́u�n���z���Ɖ]���v�Ƃ�����ˁB�����V�������ꂽ���̂�����A���g�͎O�\�Z�����ɂȂ����B���������āA�O�\�Z�����̒��g�����A�����̂�����u���@�O�\�܉ӏ��v�͂��Ȃ�V�������@�[�W�������ȁB �`�\�\�Ƃ���A��������^�ȂƂ݂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�����̈ꕔ�̏����́A�b���t�ȂB�ŐV�̂��̂��ŌÂ̂��̂ƍ��o���Ă���B �a�\�\�����������ƂɂȂ�ȁB�O�\�܃������O�\�Z�����ɂȂ����̂́A���̌n���̓`���ߒ��ŕω����������Ƃ������Ƃ��ˁB�����炾�ȁA�u�O�\�܉ӏ��v�Ƃ����^�C�g���͕����ʂ薼�ځB �b�\�\���Ԃ�A�u�܁v�u���v�̎O�\�܂��낤�i�j�B�����������Ȃ��āA�g���̊|�����킹�B�����~������O�͕������ł́A�u���V���v�ƌĂ�ł����B �a�\�\���݂ł��A�@���ȂŎl�\������k�߂�����A�Z�E���A�l�\����ł͂Ȃ��A�O�\�ܓ��ɂ����肷��B �`�\�\�l�\���Ƃ����̂�����܂��ȁB �a�\�\����́A�ܕ��̝������ꃖ���ł͂Ȃ��A�܃����Ƃ��Ċ��肷�邩��A���v�l�\�O�����ɂȂ邪�A��������́u�l�\��v�ɂȂ�B�ǂ����Ă����̔{���ɂ����������悤���i�j�B �b�\�\�u�l�\��ӏ��v�Ƃ��������嗬�ɂȂ�Ȃ������̂́A�u�܁v�u���v�̎O�\�܂̕����g���Ƃ������炾�낤�B����������́A��l�����N�������ł��������̂��낤�ˁB �`�\�\��������ƁA�g���ɊW�Ȃ������ȁu�O�\��ӏ��v�������̐����Ƃ������ƂɂȂ�B �b�\�\�����������_�ɂȂ�ȁB�Ƃ���ŁA�w��V�L�x�ɂ��A�O�\�܃����ł͂Ȃ��A�O�\�ブ���Ƃ��郔�@�[�W�������������ȁB �a�\�\�w��V�L�x�ʖ{�ɂ����낢�냔�@�[�W�����������ĂȁA�������̒��̈�{�́A�����̎ʖ{�����A�u���@�m���O�\��ӏ��v�Ƃ��Ă���B �`�\�\�w��V�L�x�ʖ{�̂����Ă��́A�O�\�܃����B����ƁA����͒P�Ȃ��ʖ{�Ȃ̂ł����ȁB �a�\�\�Ƃ��낪�A�����Ƃ��������A���̋L���ɂ�����ӏ��������āA���ꂪ�w�����`�x�̕\���ɗގ����Ă��邩��A�Ђ���Ƃ�����A�w��V�L�x�̏������@�[�W���������܂���Ă��̎ʖ{�Ŏc�����\��������B �b�\�\����͌����������A�������ꂪ�w��V�L�x�̏������@�[�W�������Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�i�p�͍ŏ��́A�w�����`�x�Ɠ��������@�̏����O�\�ブ���Ƃ��Ă������A��ŎO�\�܃����ɕύX�����Ƃ������ƂɂȂ�B���邢�́A�܂��A��̓`�ʉߒ��ŁA�ǂ����Ă��O�\�܃����ɂ����������҂������ւ����Ƃ��B �a�\�\�܂��A���������킯�ŁA�w��V�L�x�ɕ��@�̏����O�\�ブ���Ƃ�����̂�����B�Ƃ���ƁA�w��V�L�x�̌i�p���A�K�������ŏ�����O�\�܃����Ƃ����킯�ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃ��ȁB �b�\�\���������\��������B����͏d�v�ȃ|�C���g���B�������A�O�\�܃������A�O�\�ブ�����A�Ƃ����O�ɁA���������̘b�A�ܗ֏��ɁA���@�����n�߂ď����ƁA�����������Ă���ȏ�A�ܗ֏��ȑO�ɂ͕��@���͑��݂��Ȃ��͂����B �`�\�\�ł́A�Ȃ��A�����������čא쒉���ɐi�悵���u���@�O�\�܉ӏ��v�Ȃ�Ă��̂�����H�i�j �a�\�\�㐢�̉��������Ȃ�A����́B�������ܗ֏��ɁA�ĎO�����Ă���̂́A�͂��߂ĕ�����������A�Ƃ������ƁB���̍ĎO�́u�͂��߂āv��ے肵�Ȃ�������A�u���@�O�\�܉ӏ��v�ł���Ȃ�ł���A����Ȃ��͕̂����͏����Ȃ������Ƃ����̂����������B �`�\�\���������A�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�܊��̕����i�ܗ֏��j�ȊO�ɕ������ʂɕ��@���������Ă����ȂǂƂ����L���͂Ȃ��B �b�\�\��������Ȃ��̂�����A�����嗬�Ƃ��Ă͏d�v�����A�ĔC����́A���ԕ��ςɂ����������͂�����B�F�{�ɋ����ĔC������Ȃ��̂�m��Ȃ��Ƃ���A�ĔC�����������N�Ԃɂ́A�܂��u���@�O�\�܉ӏ��v�Ȃ�Ă��̂́A���̐��ɑ��݂��Ȃ������B �a�\�\����Ɠ����悤�ɁA���������́u�������v�Ȃ�Ă̂��A�����͏����Ȃ������B����͋{�{������`�j�Ƃ����ʐl�̍앨���A�����łȂ��Ƃ���A�㐢�̉����������B �`�\�\�悤����ɁA�ܗ֏��ɁA����قǕ������u�͂��߂ď����v�Ɖ��x�������Ă���̂ɁA���ꂪ�ǂ������킯���A��������Ă����B��������������j�̃~�X�e���[�̈�ł��ȁi�j�B �b�\�\����́A�ܗ֏��Ɂu�����d���v�Ə����Ă���̂ɁA�ǂ����Ă��������u��������v���Ƌȉ����Ă����̂Ɠ�������B�ܗ֏����܂Ƃ��ɓǂ߂Ȃ��҂��A�ˑR�Ƃ�����绂��Ă���i�j�B |

�������Β�@�g�����O�Αg  ��V�L�ٖ{ ���@�m���O�\��Ӟ��m�S��

*�y�ܗ֏��z

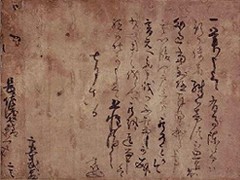

�s���@�̓��A��V�ꗬ�ƍ����A���N�b���V���A�n�ď����Ɍ������Ǝv�Ӂt�i�n�V�������j �s�E�A�ꗬ�̕��@�̓��A�i�����j�����ꕪ�̕��@�Ƃ��āA���əB�鏊�A�n�ď��������A�n���Ε���A���܊���t�i�n�V����L�j �s�E�A���t�鏊�A�ꗬ���p�̏�ɂ��āA���ւ��v�Ђ�鎖�̂݁A�������u���̖�B���n�č������L�����̂Ȃ�A�Ր�Ə�����T�S����āA���܂₩�ɂ́A���Ђ킯�������t�i�ΔV����L�j |

|

*�y�����`�z

�s���i��\�N�mᡖ��n�\���\���A���p�ܗ֏��A���ޖ�j���e�n�e�ҔV�B���n���c�R�����t�R�a���m�������n�j��������t�B�t�R�A�R���j�n���w�����t�����k���l�n�p�e���f�Ӄ����������D�e�A�X�j���[�@�x�j�s�S�A�B�����m����Z�����}�f�������A���c�`���m�ߎ��i���Ìꃒ���p�e���F�V�g��t �s�ܗ֏����A���������A���V���w���B���A�������A��沓c�ƃj�݃��t  ��V�ꗬ���@������ |

�a�\�\���ꂩ��A���ɍs���ƁA�w�����`�x�ɂ����u�ܗ֏����v�Ƃ��������̖�肪����ȁB �`�\�\���������Ȃ�A�ܗ֏��ɏ������������Ƃ����b�ɂȂ�B �a�\�\�w�����`�x��葁���u�������q�w��V�ꗬ���`�L�x�ɂ��A�ܗ֏����u���n���Ε��v�̌܊��Ɛ����Ă���B�Ƃ���A�\�����I�̒��̈ꎞ���A���ł́A�ܗ֏��̏����Ƃ������̂��������Ƃ������Ƃ��ȁB �b�\�\�������A�}�O��V���n���̌ܗ֏��A�g�c�Ɩ{�ܗ֏��ɂ́A�����͕t���Ă��Ȃ��B�g�c�Ɩ{�́A������N�i1653�j�������V�偨�ĔC����̃��C��������A�ܗ֏��̍ő������@�[�W�����̎ʖ{�Ƃ݂Ȃ�����B����ɕt���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���́u�ܗ֏����v�́A�㐢���Ŕ������������A�Ƃ������ƂɂȂ�B �a�\�\�������w�����`�x�ɂ��A����͑����̏t�R�a�����Y�킵���Ƃ����`���̂������̂��B�Ƃ����킯�ŁA�w�����`�x�ɂ����u�ܗ֏����v�ɂ��ẮA�`�������Ƃ��Ė������Ă悩�낤���A�����͈�ؓ�ł͂����Ȃ��B �`�\�\�u�ܗ֏����v�Ƃ�������́A������u��V�ꗬ���@���v�̏����ł͂Ȃ����ƁB �a�\�\�L�c�����́A�O�\�Z�̂Ƃ��A�u��V�ꗬ���@�������v�Ƃ����������i��i�l�N�E1707�j���������B���ꂪ�A�w�����`�x�̂����u�ܗ֏����v�Ȃ镶���ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��ȁB����́A���闯�ۏ����t���Ȃ���A���ꎋ���Ă悩�낤�B �b�\�\����ƁA���ꂪ�A��ʂɎO�\�ブ�@���̏����ɂȂ��Ă���̂́A�ǂ��������Ƃ��i�j�B���V��n���̐����Ȃ�A���������b�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�w�����`�x�̂��́u�ܗ֏����v�Ƃ����̂́A�����ł͂Ȃ��A�i�p�i�K�ł̋L�����낤�B �`�\�\�Ƃ���ŁA���̕��@�������́A���݁u�ܕ��V���������v�Ƃ��Ďc���Ă��镶���i�F�{�������p�ّ��j�Ɠ��ޕ������Ƃ��������Ă��ł���B���̌ܕ��V���������ƁA�L�c�����́u��V�ꗬ���@������v�����߂��Ă��镶�͂͂قړ������̂ł��ȁB �b�\�\�ܕ��V���������́A�����Ɂu��ਔV���v�i����āA��������ƂȂ��j�Ə����Ă��邩��A�����̏��������A�Ō�Ɉ�s�A�u�ܕ��V�������v�Ə����Ă���B�������A�L�c�����́u��V�ꗬ���@������v�ɂ́A�u�ܕ��V�������v�Ƃ��������ɂ��ĉ������y���Ȃ��B������A���Ȃ��Ƃ������̒i�K�ł́A�u�ܕ��V�������v�Ƃ�����s�͂Ȃ������Ƃ݂Ȃ�����B���Ԃ�A���̕����͐V�����ʖ{���B �`�\�\�Ƃ��낪�A���ꂪ�������M�̏����ƌ����o���y������i�j�B �a�\�\����͋����������Ƃ��낾�B�ܕ��V���������̌��������Ă݂�Βm��邱�Ƃ����A��L�����낢�날��i�j�B |

�ܕ��V�������� |

| ���@������ | �ܕ��V�������� |

|

���@�Vਓ��A���G�����������ȁA���O�R�V�ꖒ�ځA���L���l�B����ʌ���A�����O��A�L���ҍƁB����������s���A���@�����s���P��B�鎧�s�U�A燎��Ɩ��A�U����߁B�^���L���A�B���������l�B �{�����ÁA���Y�����@�ҁA�L�ɏ\�ƁB����A���������a�\�A��_���n�ח��A���Θ����A�D���Z��B�����@���o�Ɏ�A�ו\�����B�j�āA������v�A���`�T�ƁB�����Ö��V�Q�A���@�ȏp�A�矅���l�B���������A�������L�p�����p�A�БP�����P�B���]����A�������B��P�A�����s�v�A��䢎����Z����B�v���v�A�s����ΓB�葴�p�V�֗��B�̓����A��j��V�A�@���ܗp�A�܈ܝi�ɁB���Ȉ��z���A�Ή^�Ջ����A�ˋN��Bਝ��A�v�L�ܖ@�B���[�L�`�A�K��L����ਕ\���B��v��U�L�́A�����Z����B�Z��K���A���Z�����G�B���Z�K�S�A���k�蝖�V�B���������s���B���T�A�q�s�������L�P�B���{����L�݁B�F�~�s�D�A���������A�����ғV���V������B�䓹�z�K���B���L�ԞH�A�a�f�L�m�o�ی��B�⊇�K�`�A�����B�L�q���q���r�A�����L���ڔV�����@��B�}�Ï��L�H�A����l�G�A���s�{���݁A��襋ǖ�B�B�ȖڔV�A�ݐw���k�A����גׁB���R���`�A�P�������B���A�e��ਏ��A�����B�}�K�ҁA�x�X�R�U�A�\�L�ӒB�B��Վ��t�B�����V�A�������A���b�����A���Ȑό��A���~�������B�ڌ����B�����Y���A���ŕs���B�������L���`�B����\���B�W�L��Z���A�t�S�I�V�̎ҁA���Z�ҒJ�B�B�l���P�E�c��B�ƌᓹ�A���S���A���K�LਕS���t�B�����V��L�����B�K�n�ᓹ��B������O�A�����ƁB�s�v�}�p�f�V�A�ɈΘH����l��B�V�Ӕ�֎���B�������@䢁B�B�L���S�^���ʎ��B��ਔV�� |

���@�V�ד��A���G�����A�������ȁA���O�R�V�ꖔ�ځA���L���l�B����ʌ���A�����O��A�L���ҍƁB�����A����s���B���@�����s���P��B�鎧�s���A�����Ɩ��A�U����߁B�^���L���A�B���������l�B �{�����ÁA���Y�����@�ҁA�L�ɏ\�ƁB�ב����A���������a�\�A��_���n�ח��A���Θ����A�D���Z��B�����@���o����A�ו\�����B�āA������v�A���`�T�ƁB�����Ö��V�Q�A���@�ȏp�A�矅���l�B���������A�������L�p�����p�A�БP�����P�B���]���ׁA�������B��P�A�����s�v�A��䢎����Z����B�v���v�A�s����ΓA�葴�p�V�֗��B�̓����A��j��V�B�@���ܗp�A�܈ܝi�ɁB���Ȉ��z���A�Ή^�Ջ����A�ˋN��B�ם��A�v�L�ܖ@�B���[�L�`�A�K��L�����ו\���B��v��U�L�́A�����Z����B�Z��K���A�Z�����G�B���Z�K�S�A���k�蝖�V�B���������s���B���T�A�q�s�������L�P�A���{����L�݁B�F�~�s�D�A���������A�����ғV���V������B�䓹�z�K���B���L�ԞH�A�a�f�L�m�^�ی��B�⊇�K�`�A�����B�L�m���m���r�A�����L���ڔV�����@��B�}�Ï��L�H�A����l�G�A���w�����A��襋ǖ�B�B�ȖڔV�A�ݐw���k�A����גׁA���R���`�A�P�������B���A�e�����A�����B�}�K�ҁA�x�x�R�U�A�\�L�ӒB�B��Վ��t�B�����V�A�������A�������b�A���Ȑό��A���~�������B�ڌ����A�����Y���A���ŕs���A�������L���`�A����\���B�W�L��Z���A�t�S�I�V�̎ҁA���Z�ҒJ�A�B�l���P�E�c��B�ƌᓹ�A���S���A���K�LਕS���t�B�����V��L�����A�K�n�ᓹ��B������O�A�����ƁB�c�v�}�p�f�V�A�ɈΘH���Ȝl��B�V�Ӕ�֎���B�������@䢁B�B�L���S�^�������B��ਔV�� �@�@�ܕ��V������ |

�iWeb�s�\�������j�@�`�F�L�{�F�@�a�F���{��

|

�b�\�\�ܕ��V���������̌�L�Ƃ����̂́A���Ƃ��A�s�����A������s���B���@�A�����s���P��t�Ƃ�����Ȃ̂ɁA�s猎��s���t�Ƃ��āu�v���𗎂Ƃ��Ă���B���邢�́A�s��v��U�L�́A�����Z����B�Z��K���A�Z�����G�A���Z�K�S�t�Ƃ���ˁA����́u���v���������Ă��āA�s�Z��K���A���Z�����G�t�Ƃ��ׂ��Ƃ���B �a�\�\���Ɍ뎚������B�u�����V�A�Ȑ����v�Ƃ����Ƃ�����u�����V�A���������v�Ə������肵�Ă���B�����A����͌ܕ����������̕����������낤�Ƃ�������������B���@�������̏��{�́A�s�����@�A���o����Aਕ\����t�Ƃ��邪�A����́A�ܕ��V���������̂悤�Ɂu�ו\�����v�Ƃ���ׂ��Ƃ���B���@�������̌����ʖ{�Ԃɂ́A���ɂ����낢�둊�ق��ψق����邪�B �`�\�\�����ǁA���̂悤�ɁA�ܕ��V���������̕��͂��Ԉ���Ă�����A�����������肷��Ƃ����̂́A�Ȃ�قǂ������ɁA����܂ł�����w�E���Ȃ��������Ƃł��Ȃ��i�j�B �a�\�\������A�������X�������Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������҂��[�ւ��琬����Ƃ����̂��A�{�T�C�g�̖ړI�̈�ł���i�j�B�ߔN�A�ܕ��V���������̖|�������Ƃ����ďo���Ă������݂�ƁA����ȒZ���Ȃ̂ɁA�Z�A���ӏ����Z�����Ԉ���Ă���Ƃ����m��Ȃ��̂��B �b�\�\�悤����ɁA�����̌��𐳂����E���Ă��Ȃ��B�����̌����ʼn߂��Ă���Ƃ�����݂�ƁA�|���҂��ܕ��V���������̌�����ǂ�ł��Ȃ��̂��킩��i�j�B�Ƃ�����A���炩�Ɍ�ʂ��܂�ł��邱�̕����́A�����܂ł��Ȃ��㐢�̎ʖ{���ˁB �`�\�\�������A�ܕ��V���������ɂ́A����Ȍ�L������Ƃ�����A��������������M�Ȃ�Ă��Ƃ́A�t�������Ă������Ȃ��i�j�B �a�\�\���ꂪ���M�Ȃ�A��t�����搶�́A�Ԉ�������͂����������A������㐢�̕���������ɒ������Ă���������ƂɂȂ�i�j�B �b�\�\�悤����ɁA�ܕ��V���������Ȃ镶���́A���炩�Ɏʖ{����B�������A���܂莿�̂悢�ʖ{�Ƃ͌����Ȃ��B �a�\�\�Ñ̂�͂��Ă��邪�A���ʂ������͂Ɍ�ʂ����邩��A�����Ŕn�r�������Ă���B����Ȏ��̂悭�Ȃ��ʖ{���A�������M���Ȃ�Ă悭�������B �`�\�\����ŁA�������M��i���ЂƂ����Ă��܂����B�j�Ďc�O�A���C�̓ł��܁i�j�B |

�ܕ��V���������@�ٓ����� |

|

*�y�ܗ֏��z

�s��@���@�A�����̓���m�鎖 �@���̕��@�̗��X�����t���A���̙ɂƂ��āA���ɂɒ��͂����Ȃ�B�����̓���m�炸���ẮA��ꗬ�̓��҂ə��ւ������B���̕��@��q�ˌ���ɁA��Ȃ鑾������āA�������k����l�ɂ��āA���Ƃ��Ȃ��Ȃ���A���͏������Ɖ]�ЂāA�Z���������Ȃē�����Ȃ���A���͑����ɑ��������݁A�����̝����ȂāA�\�Ɖ]�ЁA���Ɖ]�ЂāA����B��闬������B���F�A���̓��ɂ��炴�鎖�A���ɂ̉��ɁA�҂ɏ������A�P�������m�炷��Ȃ�B��ꗬ�̓����A�e�ʂ̋`�Ȃ�B���̗��́A�Y�ɓn�āA�g�����̂��߂ɂ��āA�F��������A�Ԃ��������A�̕��ɝn������ɂ�āA���̓��ɂ��炴�鎖���B�����̒��̕��@�A���p���菬���������āA������U��K�ЁA�g���������āA��̂���T�����ȂāA�����ւ�����̂��B������҂��Ȃ铹�ɂ��炸�B�����̕s������Ƃ���A��X�����ɏ������Ȃ�B�悭�悭�ᖡ���āA�ꗬ�̗����킫�܂�ׂ����̂Ȃ�t�i���V�Ɂj *�y��V�ꗬ���@������z �s�������M�����X�g�A���A���^�t�A�搶�n�d�B�m���q�V�Ɩ���K�q�j�V�e�A���������p���m�~�D�~�A���j�y���f�A�z���C���C���T�J���j�C�s�V�A�s翚��X���S��V�A�����p�e���U�m�ƃg�Z���B�R�j�������N���j�m�ꃒ���p�A�������_�����A���B�s�m�A���m�ɃA���e�J�A�����Y��ਃP���B�W�V�����m�w�҃��V�e�U��Z�V�����҃i�����g�B�R�����A�]���e���j���V�B�搶��z�j�҃e�����A�����m�m�t�R�j�Q�T�X�B������������c�e繕�����B�t�R�A�R���j���w�����t���g�L�n�A�p�e���f�Ӄ����������J�e�A�X�j���[�@�x�j�s�S�A�B�����m����Z�����}�f�������A�����`���m�ߎ��i���Ìꃒ���p�e���F�V�g�B���搶�j�n�e���p���K�V�҃m�������j�A���l�g�i�����A�ЋV�d���j�V�e�A����[���i���B���j�⛋�m���j�|�V�e�A���`���n���̃��E�m�����M�V�e�A�����߃Z�V�g��B���e����׃X���ܗփm���ڃm�Q�{�j�������A���Ðl�m����m�����j�Ӗ����[�҃A������e�������������j�A�M�͐����A���`�ҏу^���B�̃j�m�k�A���m�胒�s��V�e�A���j�搶�m���݃����o�f�V�����B�}�z���m����j�F���X�����k���l�n�A�����n���@�m�召���㒷�Z�א������m�����m���A���n�ᕺ�@��ᢊ��X�����m�R�҃����A���n�R�����t�j�B�w�K�q�A���l�j�������A���n�����m�X�M���L�^���g���R�m�C�}�_�V�J���U���g�A�F�������n�V���ꗝ�i�����A�}�e�ᓹ�m铗p�S�������j���}�f�A�������}�e�����K�@�N�i���x�V�B�@���]�s�q���s�A�֑�����X���B���n�A�a艍��x�m烃��ك����i�L�����A�{�҃R���������Z�o�A�Ń����ݍK�i�����t |

�b�\�\�������A���̌ܕ��V���������͖���������Ƃ��Ă��A���ʂ���Ă��������ɓ`��������@�������̌��^�Ƃ������̂�����Ƃ���A����́A���������������̂�������Ȃ��A�Ƃ����\���͂���ȁB �a�\�\���e���炷��ƁA�����ɂ����������������ȕ��͂��B�s�����A���ɓ�v�Ȃ��B�����T��������ʂ��B�ׂ����k�Ђ��l�������Â�̙Q�k�Ƃ�����l�A�@���p���ȂЁA���l���矅���āA���̋����ɏ��Ƃ��́A���������A�p����͏p�Ȃ��ɏ����A�БP�͑P�����ɏ��B���Ɖ]�ӂɑ�����B�����鏊�Ȃ��t�Ƃ����i�j�B �b�\�\�ܗ֏����V�ɂ��ˁB�����A�����ɂ����������������ȕ��͂Ƃ����A���́u�����ɂ��v������ˁB�ߏ�ɕ����I�Ƃ���������ˁA���ꂪ�Ђ�������B �`�\�\����͍���̏h��Ƃ������Ƃɂ���Ƃ��āA�w�����`�x�ɂ́A�ܗ֏��̏��́A���c�R�����E�t�R�a���Ɏ����i�Y��j�𗊂A�Ƃ����`�����E���Ă��邪�B �a�\�\�����͌ܗ֏����������āA���̎������t�R�ɗ��B�t�R�́A����ɕ��w��������ƁA�������Ă��̑f�ӂ��������Ƃ�S�z���āA���̖@���ɂ͈�؍S�炸�A���������̊Ԉ���Ă��鏊�������������A�����ĈӖ��̋ߎ������Ì�����p���āA���F�����������B�\�\�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă���B����͔��̕����`�L���L�̏t�R�a���`�����ȁB �b�\�\���̘b�́A�L�c�������u��V�ꗬ���@������v�ŏ����Ă���̂Ɠ����b������A�����i�K�ł��łɂ������`�����ˁB������A�i�p���ܗ֏����̈�b�ɗ��p�����B �`�\�\�������A�������낢�̂́A���́u����v�Ő����́A���ꂪ�U�����Ƃ������ɑ��čR�ق��Ă��邱�Ƃ��B �b�\�\�����U����Ƃ����̂́A���̊����̕��͂��A���p�C�s�ɖ������Ă��������̍앶�ɂ��Ă͕��|�̋��{�����肷����A���ꂩ�w�҂̋U�삾�낤�A�Ƃ������Ƃ������炵���ȁB����ɑ��A�L�c���������Ƃ��ċ����Ă���̂��A���ܘb�ɏo���A�t�R�a���`���B�����́A����Ȃ��Ƃ������Ƃ�����A�Ƃ����āA�\�\�����͂��̏����������āA���̎������t�R�ɗ��B�t�R�́A����ɕ��w��������ƁA�������Ă��̑f�ӂ��������Ƃ�S�z���āA�������������ꂽ�Ƃ����b������B�悤����ɁA����Ȉ�b������̂�����A���������̏������������̂͊ԈႢ�Ȃ��A�Ƃ����킯���B �a�\�\���̓`�����A�s�]�\�eↃj�V�����P���t�Ƃ����̂�����A���؍ޗ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����͐��Ԏ��m�̂��Ƃł͂Ȃ����A�����ȊO�ɂ́A���܂肾����m��Ȃ��悤�Ȕ�b�Ȃi�j�B �`�\�\�������ɁA���ꂾ�ƁA���؍ޗ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B �b�\�\���Ԃ�A���@�������Ƃ����������P�Ƃŗ��ʂ��Ă������̂��낤�B�L�c�����́A��������q�ƐM���āA�ڂ���������������̂��ˁB�L�c�����́A�u����v�`���ɁA�s�������M�������X�g�L���t�Ə����Ă���B�������A�����̕��@���������ʖ{�́A�s��ਔV���t�ƌ���ł���̂��唼�B����ɑ��A�u����v�̈��p���ɂ̂݁A�s����ਔV���t�Ƃ���B������̎茳�ɂ����{���������B �a�\�\�L�c�������A�s�������M�������X�g�L���t�Ə����Ă���ȏ�A�����̃��@�[�W�����́A�s��ਔV���t�ł͂Ȃ��A�s����ਔV���t�ƌ��ԃ��@�[�W�����炵���B�����͌����邪�A�u����v�̈��p���ȊO�ɂ́A��������Ȃ��B��X�̒m���͈̔͊O�ɁA�s����ਔV���t�ƌ��ԃ��@�[�W���������邩������Ȃ����A����̓l�K�e�B���ȗ��ۂ��Ƃ��Ă����i�j�B �b�\�\�̂̂��ƂɂȂ邪�A����l�����A�ܗ֏��̏����͋U�����Ƃ����b�������Ă���A������A�u�����d���̕��m�v�]�X�̂���ܗ֏��̏����͋U�����ƁA�]���킯���B�u�قق��v�Ƃ����킯�ŁA�������āA�悭�悭�����Ă݂�A����͓�V�ꗬ���@�������A�܂肱�̊����̕��͂̂��Ƃ��A�ܗ֏��n�V�ɖ`���́A�������߂��z��������ڂ����a���̕��͂ƍ������Ă������i�j�B �a�\�\������������A�ǂ�Ƃ��������ɒ��ړ������Ă����Ȃ��B�ܗ֏��̏����Ƃ����ƁA�ܗ֏��n�V�ɖ`���̎��������Ǝv�����B�A�z�ȓz�������i�j�B �b�\�\���̏����Ȃ���̂��������Ƃ������Ƃ��m��Ȃ��B�̂������A�����������x���̒ዉ�Șb����������B |

|

�`�\�\�������A�����������Ă���悤�Ȕᔻ�A�܂蕺�@���������U�����Ƃ����ᔻ�́A�ǂ�����o�Ă����̂��낤�B �a�\�\����͔��̕������������낤�B��ԉ\��������̂́A�ܗ֏��𑊓`�؋����ɂ��Ă����������V��n�����ˁB���ꂽ���̑��`�����ɂ́A���������A����ȏ����Ȃ�ĂȂ����B�����̑��`�����ɂȂ����̂��A�ǂ����Ă���B����Ȃ��̂͝s�������Ɍ��܂��Ă���A�Ƃ����Ƃ��낾�낤�ȁB �`�\�\�u�������q�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�ɂ́A�u���n���Ε��v�̌܊��\���ŁA��V�ɂ̋L�ڂ��Ȃ��B�������u���h�̌ܗ֏��͋�V�ɂ������B�Ƃ���ƁA�������n���́A�Z�M�̑��V�傩���V�ɂ����ʂ����Ă�����Ă��Ȃ��\��������B �a�\�\�������n�����A���V�傩��ܗ֏��𑊓`����Ă����Ƃ�����A���ꂱ�����n�����̌ܗ֏��������c���Ă������낤�B������A���Ƃ��ƌܗ֏��͋��n���ɂ͑��`����Ȃ������Ƃ݂������悢�B�ܗ֏��͂����܂ł����V��n���̐��T�ȂB �b�\�\���n���n���́A�ܗ֏��ł͂Ȃ��A�O�\�ブ�@���𑊓`���Ă����̂���B����ł��̕��@�������ȋʏ��ɂ��邽�߂ɁA����͂��Ƃ��ƁA�������א쒉���Ɍ��サ�����̂������A�Ƃ����`�������B�������A�w�����`�x�ɁA�����������ɋy��ŁA�������n���ɕ��@�̏��O�\�ブ���𑊓`�����Ƃ������A�������狁�n�����̕��@���́A�ʖ{�ł���c���Ă��Ȃ��B �a�\�\������A�w�����`�x�̋L���́A���₵���킯��i�j�B�ܗ֏��͑��V��n���Ɉ����Ă���B�������͉����؋����Ȃ��B�����ŁA���n���n���ŁA�O�\�ブ�@���́A���V��ւ̌ܗ֏����^�Ɠ����ɋ��n�������Ղ����A�Ƃ��������`���B����͑R�`�����ˁB �`�\�\�}�O�̓�V���̕��́A�O�\�ブ�@���̓`���͂���́H �a�\�\����Ȃ��Ƃ͕��������Ƃ͂Ȃ��B�}�O�̌n���ł́A���@���Ƃ����A�܊��̕����i�ܗ֏��j�������낤�B�}�O�n���L�́u�O�ӂ̑厖�v�́A���`���낤���B �`�\�\�ƂȂ�ƁA�ĔC�O���q����邪�A���𗣍������i�K�ł́A�܂��O�\�ブ�@���Ƃ��������͂Ȃ������B �b�\�\�ĔC�́A�t���̎������V�傩��c�t���M���═���╨�̒����Ȃǂ�������āA���O�֎��o���Ă���B�א쒉���Ɍ��サ���Ƃ����A����ȞH�����̕��@�����A��������ɓ����������Ƃ�����A���R���̎ʂ��āA���o�����͂����B �a�\�\�悤����ɁA���݂��Ȃ����͎̂��o���Ȃ��킯���i�j�B�}�O��V���ł́A�������n�����O�\�ブ�@�����܂�������������Ă���B�ĔC������������ŁA�������ɋ��n���n�����������Ă����Ƃ������Ƃ��낤�ȁB �b�\�\�Ƃ������A���n���n������������̂́A���V��̎���ŁA���n���̑��q����������Ă��������肾�ȁB���n���̖��͂����đ����Ȃ��B |

|

�`�\�\����ŁA�O�\�ブ�@���ɕt�^����Ă������n���̉����ł��ȁA�����Ă��̘b�ɂȂ邪�A�����ŋ��n�����A����������ʂɕ]�����ꂽ�Ƃ����L��������B �a�\�\��������߂ēǂ߂A���������b���B�\�\�������A�u�����v�A�܂�O�\�ブ�@�����ȁA����������āA�א쒉���Ɏ��^�����B�����������킭������āA���Ɏ����ƕ����̊W�����B�u��M�s�v�A�܂苁�n�����ˁA�����͂��̓��A���������@���m�Â��āA�搶�̐S�����ڂ����������ƁB�����搶�̞H���A�u����͂���܂Ő�N�����ɂ��̓����w�삵�Ă������A��l�Ƃ��Đ^�̓��ɒB���Ȃ������B�^�̓��ɓ��B���Ȃ���A�܂��Ƃ̓`���̌����邱�Ƃ͂Ȃ��B������ɁA�M�s�͕��@�̒q�����A��������ď\�����B���̍˔\�͖��l�ɒ������邪�䂦�ɁA���@�̓����A���݂��A������݂Ȃ邩�ȁA���Ȃ邩�ȁv�ƁA���n�������܂Ȃ������A�ƁB �b�\�\������ƁA�I�C�I�C�Ƃ����Ƃ��낪���邪�˂��B��������n���̈�l�̂Ō�点�邩�i�j�B �a�\�\����ɑ�����ǂ߂A���ڂ��ׂ����������b���o��B���n���́A���̓����������A�q�ʂ�Җ����B�\�\�Ƃ�������A���܂���ɂȂ�҂����Ȃ������B�\�\���債�Ă��Ă��A�^���̎u���Ȃ��z����B���悤���Ȃ��̂ŁA�����[���邵�āA�ŁX�Ƃ��Ēm�炴�邪���Ƃ����A�𑗂��Ă����A�Ƃ����B �`�\�\�Ƃ���A����͂���́A���̂��Ƃł͂Ȃ��i�j�B �b�\�\�ȉ��́A�ʗ�̑��`�ؕ��̂��������B�\�\�����ɁA���́u�t�`�̏��v��^����A���ɋH�Ȃ邱�Ƃ��A�ƋL���B���`����́A���@�����ʖ{�́A������̈�{���܂߂āA�����Ă��������r�Ƃ����҂̖��������Ă��邪�A�F�{�����}���ّ��́u��`���v���@�[�W���������́A����𑧒j�E�M�`�ɑ��`�������������B�����M�`�͋��n���̒��j�A���q���ˁB �a�\�\�����A�ŏ��́A��q���`�̂��肾������������Ȃ��B�l�j�̐V�ƕُ��i1766�`1701�j�ƂȂ�ƁA�c���ǂ��납�A���̔N�A�����a�Ȃ��i�j�B����͂Ƃ������A���́u�t�`�̏��v�Ƃ����\���ŁA���n������������瑊�`���ꂽ�Ƃ������Ƃ������Ă���B���n�����������畺�@���O�\�ブ���𑊓`���ꂽ�Ƃ����w�����`�x�̋L�����A���Ԃ�A���̋��n�������ɂ��̂��낤�B �`�\�\�����A���ꂪ���ł��ȁi�j�B���̉����̓��t�́A���N���ȁB �a�\�\�����Z���ߍƂ��邩�犰���Z�N�i1666�j�A���H���{�Ƃ��邩��A�������{�B���H�̖����̂���i�j�B �b�\�\���n���́A���a���N�i1621�N�j���ꂾ����A���̔N�A�l�\�Z���ˁB�����Ǝ��ɕʂꂽ�̂��A��\�܍̂Ƃ��B���ꂩ���\�N�ȏ�o���Ă���B���̉��������`�ʂ�ɓǂނ�����ɂ����āA���n���́A���̊Ԃ����ƁA���`���ׂ����ɑ��������A�[���邵�āA�ŁX�Ƃ��Ēm�炴�邪���Ƃ����A�𑗂��Ă����B���̕��@���O�\�ブ���A�u�t�`�̏��v�����N�铽���āA����ɂ��`�����Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�B �`�\�\���ꂾ�ƁA�u���n���A��̓�\�N�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��Ȃ��i�j�B �a�\�\�������A����Ȃ��Ƃ����邾�낤���i�j�B�Z�M�̑��V��́A�܂������Ă��āA�u�}��a�v�A�܂蒷�����V�i1638�`1692�j��A�R���\���q��d���i1646�`1721�j�Ƃ�������g�̎҂���ɂ�����A���̑���l�������A���������A���ɂ͌ܗ֏��𑊓`���Ă��������낾�B �b�\�\�悤����ɁA���̋��n�������̏q�ׂ�Ƃ���ł́A���n������������`������āA��\�N�ȏ�����ɏo�Ȃ������u�t�`�̏��v���A�����Z�N�ɂȂ��āA�˔@�Ƃ��ďo�������Ƃ��������������B �`�\�\�F�������ˁB�������A����ȕ������A���A�����搶���������Ă����́H�i�j �b�\�\�������A���̕��@���́A�����搶���A��N�E�������ɓ`���������̂Ɠ������̂Ȃ����ȁB�ǂ��炢���̂��o�������i�j�B �`�\�\�ǂ����āA����ȋM�d�Ȃ��̂��A�铽���Ă������̂��H �a�\�\���₢��A���̓�\�N�Ƃ������́A���`���ׂ���ʂ̒�q�ɑ������Ȃ���������i�j�B �b�\�\�܂��A��k�͔����ɂ��āA���̊����Z�N�i1666�j���H���{�̓��t�������n�������ȑO�ɁA���@���O�\�ブ���̏o���v���Z�X�������̂͂Ȃ��B��������ƁA���n�����鑠���Ă������Ƃ�����\�N�̊ԂɁA���̕��@�������ق���A�����Ēa�������A�Ƃ������C�������サ�Ă���B �`�\�\�s���������Ƃ������ƁH �b�\�\�K�����������Ƃ͌����Ȃ��B�ܗ֏��͂��ߕ��@���̍ޗ��A�f�ޗv�f�͂�����ł����������낤�B�����A �@�@�@�@�@�E������������א쒉���Ɍ��サ�� �@�@�@�@�@�E�������n������������瑊�`���ꂽ �Ƃ����A��̃|�C���g���A���n�����铽���Q�����Ă������Ƃ�����\�N�̊��ԂɁA���y���������̐��b�f���낤�B �`�\�\���ꂾ���\���Q�����Ă��������A���낻��ܖ����Ă悩�낤�ƁA���n���́u�t�`�̏��v���o�ꂵ���B�������A���̃~�X�e���A�X�ȓ�\�N�A���n���͉������Ă������̂��B �b�\�\�����͂����Ă��A���n���͎d���̐g�����i�j�B�������������B�Z�M�̑��V��݂����ɁA�S�l�Ŏ��R�Ȑg�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B �a�\�\��������c���ɂ��A���n���͊��i�\�O�N�i1636�j�ɏ\�Z�Ō����A�m�s��S�Δq�́B�L�n�w�i�������j�Ő������B���i�\�Z�N�i1639�j�S�{�\�A���ꂩ�炸���Ƃ��̂܂܂��������A�j���̑�ɂȂ��āA�������N�i1667�j�S�{��\�A���\��N�i1671�j�����S�ŁA�s���O�S�A���N�i1679�j�S�{�O�\�E�A�����Ē勝�ܔN�i1688�j�a�����܂��A�Ƃ����������B�B���͂����A���ʂ܂ŁA���U�����ȂB���n��������ŁA���j�̍����M�`���A�Ֆڂ𑊑�����B �b�\�\���Ȃ��Ƃ���c���̋L�^�ł́A���n������N�̕��@�t�͖����߂��Ƃ����L���͂Ȃ��B�א�Ƃɂ����鋁�n���̃L�����A�́A�����ς�S�C�������ˁB���n���n���͌㐢�A���n���ɂ��Ă��Ȃ艠���ȓ`���`�������Ă��邪�B �`�\�\�Ƃ������A���n���͕���������ł����\�N�ȏ�A���@�Ɋւ��Ď��т͂Ȃ��B�Q���ӂ�����Ă����̂��i�j�B������܂��A�]���A���ӂ��ꂸ�ʼn߂���Ă����|�C���g�ł��ȁB �a�\�\�����Ďl�\�㔼�ɂȂ��ēˑR�A����ɂ͎t�`�̏�������Ǝ咣���ēo�ꂵ�Ă����킯���B�������A��ɂ͑��q�ُ̕��ɁA�����̐V�Ƃ̖��Ղ��p������B��������������O�ɋ��n���ɋ������Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�悤����ɁA���n���n���̋N���ɂ͕s�R�ȍ������݂���B |

���@�����n������

*�y���@�����n�������z �s�����^�����A���M�搶�A��N���������j�u�V�A���\���Y�j�n���A�����X�j�I�q�e���A���@�m�������ȃe�����m���������A�V���j����ᢃX�����@�҃j�ŏ��`�A������{�������X�j���e�A�����@�V�B�ҁA�����ؓ��m�����Z�\�]�x�j�y�g�]���A��x���s�������B�C���C���[���j�������g�A���b�[���V�e�A�Ό\�j�V�e���ʎ��Ƀj�����A�������V�e�n�q���x�L�����i�N���A�������B�����}�f�n���@�m���^���������n�T�Y�B �@��䢁A�O�����V�������ђ������A��������ʃt�́A�����m���@�m�ÃV�ʃq�e�A����V�����o�m���փA�����p�m���@�A�����A�n��ꗬ�m���`���Ƀ������A�����N�n�����j�N�J�@�N�҃A�����g����V�ʃq�A�搶�g�����N���x�����R�j�A��x�����i�V�B��䢁A���e���e�A���@���搶�j�q�ʃt�B�搶�m�H�A���@�m�S�A�����m���j�����Y�A�����m���n�A��i�X���j笃n�U���o�A�����j�A���Y�B���H�A��s�q�i���g�]���A�������B��Z���g�B��䢁A���e��������A����o�A���j���@�m�������B���K�j���@�m�q�݃j�����A�����j�����ʒB�V�A���N�������p�j�u�V�A���������~�b���Z�V���A��c�����m���j�A���Y�B���N�m�C�s�A���j�s�V�A���g�X���ƃg�A���W�x�r�ʃE���s�B �@�R�j��M�s�A�@���i���h���j�e�J�A�搶�m�u�V���j�كj�V�e�A���[�J���P���o�A�������m�ÃV�A�搶�m�S�����ڃV���������^���B�搶�m�H�A��꒩�j�V�e��N�����j�������w��X�g�]���A��l�������ڃ��Y�B�����ڃU���o�A���m�B�X���i�V�B�M�s���@�m�q���N�A�ꃒ�ȃe�\���T�g���B���햜�l�j���^���K�̃j�A���@�m�ʗ����݃������A�݃i���ƁA���i���ƃg�A���[�V���ʃt�B �@�T���������^�����A���p�m�@�j��q�e�A�X�N�l�H�j�V�e�A�q���Җ��V�B�q�k���������m�u�V���ȃe�Z�Y�B�S���S�g�X���m���i���o�A�s笐l�V�S�A���t�x�J���Y�B�@���ȃe���g�X���j�s�@�g�A�[�N��V�e�����S�A�ŁX�g�V�e�s�m�K�S�g�N���A�������B �@䢃j���M�`�A�����V�������r���F�g�V�e�A���N���@���C�K�V�A���֗��ꐶ�j����������t�B�����m�u�V�A�ᐥ���m�����B�u�V�m�i���n�K�R�g�V�e�������A���A���]�냓�g�A���@�m�����������n�V�A���ʙB��m���B�A���w���g�V�e���c�����B�V�A�߃j�ߓ����ɔV���B��䢁A���t�B�m�����o�t�B���j�H�i�����i���B��������ʖ���i���o�A���A���������ޔV���@�����s���V�ꗬ��B �@�����Z���ߍ� �@�@�@���H���{�V���@�@�������n�M�s�t

*�y��������c���z

�s���������q�V�A���������O�j�j�������B�����@�l���A���i�\�N�\�O�j���폢�o�A�\�Z�˖��䑤�j�폢�d�A���i�\�O�N����������t�A��m�s��S�Δ�ਔq�́A�L�g�ɐl�g�j���L�n��j��z�A�����X�����t�A��A�V��A��Ԕ��]�폢�o�A�J�������䎞����ਔq�́A���i�\�Z�N��S�{�E��퐬�䓪��B����@�l���A�������N��S�{�����䓪�퐬�A���\��N�\������S�Δ�ਔq�́A�������N��S�{�O�E��퐬�䓪�A�勝�ܔN�a���d��t |

|

*�y�O�����ϕM�L�z

�s���B��l���S�l�m���A���V�Z�l�A�������V��M����l�A���N�m�����σe�c�����B�Z���t �s��V�����@��c�A�������V��M���n�A�א�ƃm�Ɛb�^���g�C�w���A���g�n�ꐶ�d���Z�Y�A�F�{�m�鉺�ߗW�j���U���A�k�V�e���U�������A���̓A�c�e�đK�j�R�V�J���Y�g�]���B���B�����S�l�m��l������r�o�V�B���A���V�l�i���B�@�������g���X�B�����i�K���͗ʃA���V�g�C�w���B�����m�{�ƁA�����א�m�Ɛb�^���t  ��B�W�n�}

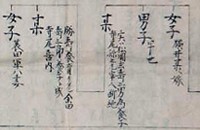

*�y���������n�}�z ���������l�Y�`�d�c���l�Y �z�O �� �@������������������������������ �@�����l�Y�������������������� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@���r�V�� ���������d �@�@�@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�������q�叟�d ������� �@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�����������@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@���^�O���q�叟�� �������� �� �@���������������������������� �@���썶�q�� �{�������d �@�b �@������ ���i ���������������� �@���@�c��7�N�א쒉���d �@�@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�������q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@���s�Y���q��@�@�@�@�@�@�@�� �@���������������������������� �@����Y���q��@���� ��� �@�b �@�����V�� �M�� ���M ���� �@�b �@�����n�� �����q �M�s  �P�H�� |

�a�\�\�����ŁA���������O��̋{�{�ɐD�̏�����݂�ƁA���n���́A�א�Ƃ��畐���̕a���ɕt���u���ꂽ�炵���B �b�\�\�Z�M�̑��V��́A�������Ƃ��ĐϔN�̌������������A�א�Ǝm�ł͂Ȃ�����A�͂��߂��畐���̊ŕa�����Ă��������낤�B���n���͑��V��̒킾�Ƃ������ƂŁA�א�ƒ��̕������̒��ł��A�Ƃ��ɑI��āA�a���ɕt�������̂炵���B�����Z��́A����������ʂɖڂ��������Ă����B�����a�l�̍א���������m���Ă��āA���n���Ɍ����ƂŁA�����̐��b������Ƃ������ƂɂȂ����B �`�\�\���V�傪�A��̋��n�����A���������̐��b�������Ă���Ă���Ɨ���������Ȃ��B �\�\���V�傪�����剺�Œ��N�C�s���Ă����Ƃ����̂́A�u���N�̌���ς��v�Ƃ����w�O�����ϕM�L�x�̋L���ł��ˁB����͕��������ɗ���ȑO����H �a�\�\�w�O�����ϕM�L�x�̘b�ł͂��������A���ɂƂ��ɉ����L�^������킯�ł͂Ȃ��B�����A�����͎����ɋy��ŁA�W�҂ɈƂ⑾���Ȃnj`�������̈②�����Ă��邪�A�������V�傪�ܗ֏����e���②���ꂽ�ƂȂ�ƁA����͖�풆�ł����ʂȈ������낤�B���������؋����炵�āA���V�傪�����剺�Œ��N�C�s���Ă����Ƃ����b�ɂ����R�����낤�Ƃ����킯���B �b�\�\�u���N�̌��v�ƂȂ�ƁA�ܔN�₻����̊��Ԃł͂Ȃ��B���������ɗ��Ĉȗ��̓��傾�ƁA����͎������x������B�������V��́A���q����̏��q�炿����B �`�\�\�����Ȃ�ł��ȁB�����Z��Ƃ����ƁA���̍���Ƃ��������肪�]�����������A���͎������V��͏��q����̏��q�炿�A�Ƃ����d�v�ȃ|�C���g���ʼn߂���Ă����B �a�\�\���ہA�������V��͔��l���Ǝv������ŁA��㐶��̔��炿���Ɗ��Ⴂ���Ă���A���������ɂ���i�j�B �b�\�\���i��N�A�א쒉�����L�O���q������F�{�ֈڕ�����A���̌㊘�ɖ��̏��}���������������B���̂Ƃ��A�����͈ɐD�ƂƂ��ɔd������L�O�ֈڏZ���Ă����B���V��́A���Ԃ�A���q���ォ��̖�킾�낤�B���V��͈ꐶ�d�����Ȃ������Ƃ�������A������笎d���ĕ��@�C�s�����̂��낤�B �a�\�\��������肤��B����������Ɏ������V�傪�A���q���ォ��̖�킾�Ƃ��Ă��A���������ɂ܂��}��K�v�Ȋ������ȁB�����Z��̕��E�����͓�j�ŁA�������Z���썶�q��Ƃ����l���������悤�ŁA���ꂪ�������l�Y���n�B���̎����썶�q��́A���V��̔������B �`�\�\���̑��V�唌���̍썶�q��́A�d�B�P�H�̖{�����Z�璉���Ɏd���ĕ����A�ܕS�B �a�\�\���̔������A���������m���Ă����\��������B�썶�q��̟f�N�͊��i�O�N�i1626�j�B�Ƃ���썶�q��͕P�H�Ŏ��̂ł���A���̂��땐�����d�B�ɂ��āA�{�q�̎O�ؔV���𗧂ĂāA�P�H�ɒm�s���S�̋{�{�Ƃ�݂��Ă����B �b�\�\�����썶�q�傪���̂́A�O�ؔV���̏}���̔N�����A���̂����ゾ�ˁB�썶�q��̒��n�͊��{�ɂȂ����悤�����A�{���ƒ��Ɏc�����q��������B��������ƁA�������V��́A�P�H�̏]�Z�킽������A�����ɂ��ĉ������Ă����Ƃ������Ƃ��z�肵����B�܂�A���������q�ֈڏZ���ė���O�ɁB �a�\�\�������V��ɂ́A�P�H�̏]�Z�킽�������āA���̏]�Z�킽���́A�������d���ɋ�������A���������@���w��ł����Ƃ������Ƃ��l������B �`�\�\�Ƃ���A���̕P�H�̏]�Z�킽���́A���V��̐�y�ɂȂ�Ƃ����킯���B �a�\�\�Ƃɂ����A���V��͏��q����̏��q�炿�B���̕������͏��N�̂����ɕ����Ă����\���͂���B�������đ��V�傪��\�̂Ƃ��A���ւ��ŁA���}���ƒ��Ƃ�������ɕ��������q�ւ���Ă���B�Ⴋ���V��́A�d�B�P�H�̎����Ƃ���̏Љ�����ɂ��āA�����̖��@���B �b�\�\�Ƃ����킯�ŁA��X�̉����v���b�g���ƁA�������V��́A���������ɗ��ĈȌ�̖��ł͂Ȃ��B���V��́A���������q�ɋ������납��̒�q�ł���B�������A���̈����́A�d�B�P�H�̎������ɂ܂ŐL�т�B �a�\�\�z�肵����؏����́A���������Ƃ��낾�B�����Ƃ͔d�B�P�H�ȗ������Ɩ{���ƒ��ɂ����āA�{�������̑�ɁA�܂��P�H�ւ��ǂ��Ă���B���̂Ƃ��A���V�告�`��q�E�ĔC���邪�{���ƂɍĎd�����̂����A �`�\�\�Ȃ�ƁA���~�͓��������i�j�B �b�\�\�ĔC�̋ߏ��ɂ����̂́A�����r�E�q�傾�ȁB���V��̏]��̎q�����낤�B�Ƃ�����A���V�傪���U�d�����Ȃ������̂́A�Ⴂ������A�����ɂ�����笎d���Ă������炾�B���̖�풆�ŁA�������V�傪���������I�Ȉʒu�ɂ������Ƃ���A�����������ƂɂȂ�ȁB �`�\�\��̋��n���́A���������֗��ĈȌ�̖��ł��ȁB �a�\�\���������֗����Ƃ��A���n���͓�\���B���i�\�N�i1633�j�\�O�ł��łɏ����o����āA�\�Z�Ō������ĐV�m��S��q�̂��Ă���B���h�ȍא�Ɛb���B�Z�M�̂悤�Ɍ䍑�𗣂�āA���q�܂ŏ���ɏo�����킯�ɂ͂����Ȃ��i�j�B |

|

�`�\�\�b�͂��ǂ邯��ǁA�����̕a���ɂ́A�א�Ƃ���͎������n�����t���u���ꂽ�B�Ƃ��낪�A�������낢���ƂɁA�w�����`�x�ɂ́A����ȋL���͂Ȃ��B����͊�Ȃ��Ƃł���i�j�B �b�\�\���̋L�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�w�����`�x�̍�҂́A�����m��Ȃ������炵���B�w�����`�x�ɂ͔��㒷���ƒ��̓`���͌���Ă��A���̏�ʂ͎���ɓ����Ă��Ȃ������B����ɂ́A�������n�����A����E�א�����̎w���ŕ����̑��ɕt����ꂽ�A�Ƃ������͓`���Ȃ������B������A�w�����`�x�̋L���ɂ́A�`�����̋ǒn�I���萫�������B�����O���ɂ����ēǂ܂˂Ȃ�Ȃ��B �`�\�\�w�����`�x�ɂ���̂́A��V�̖��Œ������V�傪�t���u���ꂽ�Ƃ������ƁB �a�\�\�������V��@���i1604�`1700�j�́A�א�Ɛb�ł͂Ȃ������Ɛb�ŁA��V�̋ߏK���ˁB�������A���������N�ɂ́A�l�\��B�N��炷��ƁA�I�b�T�����ȁi�j�B �b�\�\�א�Ƃ���h�����ꂽ�������n���͓�\�܍B����ɑ��A�����Ƃ���t���u���ꂽ�̂́A�I���W�̒������V��B�����̃^�[�~�i���E�P�A�Łi�j�A���낢�뗧�������ɂ͎Ⴂ�����悢���A�������V�傪���������̕a���ɕt���ɂ́A���Ԃ�킯���������B �`�\�\�w�����`�x�ɂ��ƁA���������̑O�A�a���A��V���ɐ\�グ��ɂ́A�u���͂������ɂ܂��̂ŁA��Ɨ��̒�q�̒��ŁA�L�n�i�������j�Ŏ蕿�̂������҂��A�t���u���ĉ�����悤�Ɂv�Ƃ̂��Ƃ䂦�A�a�����璆�����V�傪�t���u���ꂽ�A�Ƃ����b�B �a�\�\�ƂȂ�A��������Ŏ蕿�̂������҂��A���ꂩ�A�Ƃ������ƂŁA�Ƃ��ɒ������V����w�������킯�ł͂Ȃ��B���ꂪ�A��������c�����ƁA�b�������������i�j�B�L�n�w�Ŏ蕿�̂������҂Ƃ����b�͂Ȃ��B�����A�������������V��𑤂ɕt���Ă��炢�����ƁA��V�ɗ�����A�����Ȃ����Ƃ������Ƃ��B �`�\�\�w�����`�x�͗]�v�ȓ`���v�f�����Ă���B�����͐�c���̕����M�߂ł���B �b�\�\�����ŁA�ǂ����āA�����́A������Ē������V��𑤂ɕt���Ă��炢�����ƁA��V�ɗ��̂��B����́A���Ԃ�A�������V��ƒ��N�̋C�����W���������Ƃ݂�ׂ����낤�B �a�\�\�������V��́A�吼����i1554�`1640�j�̑��q�B�吼����͒��l�����A�{���͔d���̖��Ύ����o���́A���ΉE���i�͏@�B�E���i�͐M���Ɏd���A�M������͏G�g�̌�l�O�ɂȂ����B���\�l�N�i1595�j�̊֔��G�������ŌZ���ߑ��v�͐ؕ��A�E���i�͒v�d���āA�ےÍ���]�Ƃ������i���E���s�����t�߁j�֘Q�����A�吼����Ɩ������߂��B �b�\�\�吼����̒��Z���A���Όj���B�֔��G�������̌�A�j���͑��q�̖��Δ��l�Y�ƂƂ��ɁA����N�V�i���������̕��j�𗊂��ĒO��v���l�g�����B���Δ��l�Y�͋v���l�ŏ���N�V�ɏ��������A�N�V���L��n�z�ֈڂ�ƂƂ��ɁA���Ε��q�͂����笂��ċ�B�ֈڂ����B���Δ��l�Y�́A��V�̓��l���Ȃɂ����B���̔��l�Y�̂��Ƃ֏]��̌F�s�i���V��j�����āA�����Ƃɏ���������B �`�\�\�Ƃ���A�������V��́A��V���߂Ƃ����Ă��A����ɉ��̂��邷��������ȉƕ��Ƃ������Ƃł��ȁB �b�\�\����ɁA���e�̑吼����́A�א�O�ւƂ��W�̂��钃�l�����ˁB����ŁA���������Ȃ�ȑO����A�ےÂɂ������l�E�吼����ƒm�荇���ŁA���̑��q�̒������V����A���N�̂��납��m���Ă����A�Ƃ����\���͂���ˁB �a�\�\�������F�{�֗���ƁA�������V�傪���āA�����I�b�T���ɂȂ��Ă��邪�i�j�A�₠�₠���炭�ƁA���������߂��肵�āA�e�����������Ƃ������Ƃ��ȁB �`�\�\�������V��͕����̖�킾�Ƃ������Ƃ����B �a�\�\����͂ǂ����ȁB�������V��Ƃ́A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�����́u���v�ł͂Ȃ��u���v�̕��̂��������낤�B����ɁA���������֗����Ƃ��A�������V��͂��łɎO�\���B���������@�ɓ��傷��ɂ́A���傢�ƒx���ȁi�j�B �`�\�\�������V��͕����̖��ł͂Ȃ��A�F�l���ƁB �b�\�\�w�����`�x�Ȃnj㐢�̓`�L�҂́A�����Ƃ����Ɩ��ɂ��Ă��܂����A�������V��́u���v�̕��̗F�l�ƌ����ق����悩�낤�B�w�����`�x�̕�����i���X�g���ƁA�����͒����Ɏ���̈Ƃ��②�����炵���B �a�\�\�w�����`�x����������Ƃ����Ƃɂ́A�l�ڕH�䂪���Ă�������������A����͕��c���n�p�̈ƂƂ݂Ă悢�B �`�\�\�Ƃ������ƂȂ�A�����́A���c���n�p������Ă����B����͐V���ł��ȁi�j�B �a�\�\��������̈ƂƂ����̂́A�w�����`�x�̋L�����ƁA�s���j�e������t���B���L�n�ȂǍՋV�p�̂��̂��낤�B���������������Ƃ����삵�Ă����Ƃ���A���c���R�˂Ƃ̊W�͊ʼn߂ł��Ȃ��B �b�\�\�������V�傪����ȈƂ��②���ꂽ�Ƃ���ƁA����������Ȃ�̔n�p���l���������������ȁi�j�B �`�\�\�ŁA�������V��́A�o�����d���̖��Ύ��B���c�����q�̐e�ʁE���Ύ��̎��Ƃ̈ꑰ�ł��ȁB�����Ɣd���̉����o�Ă��܂��ȁB �b�\�\�P�H���E�������Z��E���̉��������Ύ��B���ΐ����̖��Ƃ������ƁB�������A�����E���͊����q�̎����ł͂Ȃ����A���Ύ��͊����q�̎���ł͂Ȃ��B�n���̔d�B�P�H�̌ËL�ł́A�����q�͏����E���̗P�q�i�{�q�j�ɂȂ��āA���̐Ֆڂ��p�����Ƃ���B���ꂪ�������B �a�\�\�L���v���́w���c�ƕ��x�ɂ̓f�^�����ȋL���������i�j�B�ŁA�b�����ǂ��ƁA�������V��͗{�q���Ƃ��āA���ꂪ�����p�V�i�i1636�`1710�j�B�p�V�i�́A���������璉�O�̉Ɨ��E�ĎR�ܕ��q�F���̌ܒj�ŁA�ĎR����Ƃ����ҁA���ꂪ�����]��ō]�˂֏o�Ă����B���ێl�N�i1647�j�A����\��̎��A������V���������ɏ��������֘A��A�����B�������V��͎ĎR�����{�k�q�ɂ��āA���ꂪ�����p�V�i�d�t�B �b�\�\��������c���ɁA�u���썑�F�s�{��叼��������l�v�Ƃ���̂́A���B���������璉�O�͓����A�F�s�{���ł͂Ȃ��A�d�����P�H���B �`�\�\�ƂȂ�ƁA�܂��܂��d���̐����o�܂����ȁi�j�B����������̉Ɨ��E�ĎR�ܕ��q�Ƃ����̂́H �b�\�\�����܂ł́A�������ɁA�ǐՂł��Ă��Ȃ��i�j�B�P�H�̎ĎR�Ƃ̑��q�E����́A�]�ˌo�R�Ŕ��̌F�{�֗��āA�����Ē������V��̗{�q�ɂȂ����B�������V��Ƃ͉����d���̉����������̂�������Ȃ����B |

*�y�����ĕ����{�{�ɐD����ʁz

�s��M�v�[���B�R�ҁA����l�A���������a�����㖘�A�������n�a��א���t�u�A�����@�基�a���l���u�@���ȉ��䎷�s�A�揊�����\��t�퉺��i�A�������g�����A��������L��t�i5��29���t�j  �������V��

*�y�����`�z

�s���ۓ�V�m���сn�܌��\����A�F�{��t��m��j�a���X�B�����m�O�A�a����V���j��\��n�A�u������n�S�A��ƘҒ�q�m���j�A�L�n�j�e��j���\���҃��A���u�Z�퉺���j�v�g�m���́A�a�������������V���m�@���n�핍�u�t *�y��������c���z �s���ۓ�N�܌��V�ƕ����a���̐߁A�a���j�v�É@�l�䌩���퐬�A�����⌾�̎�t�āA���V��V�a�����䕍�퐬�A������v��l�j��t�t

*�y���E���������n�}�z

�������ߑ��v������������ �@������������������������ �@���O��� �j�� ���������� �@�b���������������������� �@�b�������q�d���\�\�ܘY���q�d�� �@�b�@�@�Ȋ�V���l �@�b �@�����ߑ��v �֔��G�������A���ؕ� �@�b �@���E���i �吼���� ������ �@�@���������������������� �@�@���������V���@�� ���p�V�i�d�t

*�y��������c���z

�����ΉE���i�͏@�@�s����c���ΉE���i�͏@�A�������Α����Y�Ɛ\��B�E���i�͖����ߑ��v��j�ĐM�����j�d�A�M������v����̌�G�g����l�O�j�폢���A���\�l�N�G�����䐶�Q�̐ߌZ���ߑ��v�͉����s�啧�a�ؕ���t��t�A�E���i�V�͏��̍���ےÍ���]�Ɛ\���j�Q���d�A�吼�����Ɖ��\��B�R�����a��N�A�O�֗l�폢�Č�t��z�������q�C�@�l�䉮�݂��폢��A�O�֗l�䒃�̌䉾�d��n�R�A����V�i�O�֗l��ӂ̎����A��◎��Ȍ�]�����l��m��הq�̉폢�d�|�֏�ӌ��A��Ƃ̋V���͔�V��ƌ�B����O�X���r�c�ƃj���u��j�t�A���X���،�i�q�C�@�l���䐿�\��A�O�֗l�b�䗯��u��j�t�䉾�d��A�\��A���㊰�i�\���N���\���Ή���]�a���d��t ���������V��@���@�s���c���������V��@���V�́B�E���吼�����j�j�ď����F�s�Ɛ\��B�O�֗l�����폢�Č�߁A�F�s�V�͕���]�j�ď��A��z�A����я��掝�j�Ēq�C�@�l���\��u��t�A���Ώ����q�d���瑊�����\�A�L�O�����q�j�����ؕē������폢���䑤�폢�d��B�����������V���Ɖ��\��A����v�É@�l�A����l�ƕ�\��߁A�䕍�j��t�䕔���j���ΐ\��B���i��N�䍑�ւ̐ߌ䋟�d���䍑�j��z�\��A���i�\��N���R�ƌ��N��㗌�j�t�ėv�É@�l��㋞�̐߁A��[�˕�s�䉡�ڌ�掟����Č䋟�d��o�\��B����v�É@�l�䕔���Z�����U������퐬��߁A���V�傦�E�Ό�����퐬�הq�́t *�y�����`�z �s������m�ƁA�������V���j�������B�މƃj�B���m���j�e������n�B�i�}�`�E�l�H��j���B�����X�t |

|

*�y�����`�z

�s���i�\���N�m�M�C�n�V�t�A�����A�������m���j��W�e���j���B�m�\���n�@�������q��O�R��j���U���c�~�A�F����V�e���j���N�t �s�����䚠�j�����m�R�g�A��ԘZ���q�m�䕷�Ԗ����g�g���]�B���䗯�狏�g�]�n���ȃe��q�A���B���䑤�O�����V�a�}�f���㏑���ȃe����݁t

*�y������������������z

�s��M�\���B�L�n�j���n�A�a��g�ҁA��䉹�M��v���o���A���c���ɕ�B�َҎ��A���Ȍ�]�ˏ���j��A��ৌ��֎Q�\�V�A��s�R�\�퐬��B���n�p�V�V��w�o��z���B�����\��n�S�A�L��d�\���B�����ތ� �@�����\�����@�@�@�@���M�m�ԉ��n�t

*�y�����`�z

�s��������������\�������ĎO�S�����B�W�V�V�q�^�����ȃe�A���m�m��j�s�z�m�l�������m�i�i���n�B����n�F�{��t��m���L����t  ��t�隬�̈ʒu ��㍑�F�{���G�} |

�\�\�܂��b�͑O�サ�܂����A���������F�{�ւ���Ă����o�܂ɂ��āA�w�����`�x���ƁA�����͍א쒉���̏����ɉ����Ă���Ă����A�Ƃ����`�����L���Ă��܂��ˁB �`�\�\����ɂƂǂ܂炸�A��������ԘZ���q��ʂ��ĉ��₵���B����ɑ��������������Ƃ����A�����V�����㏑�Ȃ镶���܂ŋL�^���Ă���i�j�B �a�\�\�悤����ɁA���̂�����͑S���A�㐢�̓`�������A�`���ɍ��킹�ĕ����̌��㏑�܂ŏo�������Ƃ����Ƃ��낾�B���������ɐ�������ɂ��ẮA�ŏ��́A�������V�傪�A��������֘A��čs�����\��������ȁB �`�\�\�搶�A�����ǔ��֍s���Ă���Ă��������B���̐e�����܂����A����ɁA����������邵�i�j�B �a�\�\����A�������ȁB���c�i�l�V���j�ɂ����炭����Ă��Ȃ����B���ꂶ��A�s�������i�j�B �b�\�\�܂��A����ȂƂ��납�������B�����́A�א쒉���̏����ɉ����āA���q����F�{�֗����A�̂ł͂Ȃ��B�v���C���F�[�g�ȗ��s���ȁB������A���m�̒����������A�������ǂ����ČF�{�֗��Ă���̂��A�m��Ȃ��B��������������������݂�ƁA����Ȋ������B �a�\�\�s��ৌ��֎Q�\�V�A��s�R�\�퐬��B���n�p�V�V��w�o��z��t�Ƃ����킯���B�َ҂��F�{�ɗ��Ă���̂́A���s�R��������ł��傤�B�ȂɁA���X��ڗp�������Ă��������ł����B���炭�A�����������ł��̂ŁA���̂������A�ɂ��������܂��ƁB �`�\�\�����������A�א쒉���̏����ɉ����āA�F�{�֗����̂Ȃ�A����ȏ���̓��e�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B �a�\�\�M���ƘV�̒����������A�m�l�̕������ǂ����ČF�{�֗��Ă���̂��A�m��Ȃ��������B�א쒉���̏����ɉ����ĕ������F�{�֗����Ƃ����̂́A������������������̓��e���炵�Ă��肦�Ȃ����Ƃ��B����́A�����̔��Z�𑑌����邽�߂Ɍ㐢���������`�����B�ق�Ƃ��́A�������V�傠���肪�A������U���ČF�{�֘A��Ă����̂��낤�B �`�\�\�����́A���傢�ƗV�тɗ����������Ɓi�j�B�Ȃ̂ɁA���m�̒������������V���Ă����āA�q���ɂ��Ă��܂����B �a�\�\�����́A�����̒m�F�Ƃ��������ł͂Ȃ��A���q���E���}�������̒��N�̗F�l�ŁA���������}���Ǝ�ȉƘV�E�{�{�ɐD�̐e���ȂB���}�������́A�א쒉�����̐��P�̌Z�����ȁB����́A�א�ƂƂ��Ă��m��ʂӂ�͂ł��Ȃ����A�e���ɂ͈����Ȃ��B �`�\�\�q���ɂ���Ƃ������Ƃ́A�U�b�n���q�ɂ����A�؍ݔ���x�������Ƃ������ƁB�����܂ŁA������������z���Ă��܂����B�ƂȂ�ƁA�����������ɂ͒f���Ȃ��B�����̊��ׂ����ƂɂȂ邵�ˁB �b�\�\���Ԃ�A�ŏ��͐������̑؍݁A�Ƃ������Ƃ������낤���A�Z��ł݂�ƁA���ꂪ�A�Ȃ��Ȃ����S�n�̂悢�y�n�������B����ŁA�N���ɂ́A�����؍݂��Ă��悩�낤�A�Ƃ������ƂɂȂ��āA�{���ɋq���ɂȂ荇�͕ĔN��O�S�B�w�����`�x�ɂ��A���~����t��̍���ɗ^����ꂽ�Ƃ������Ƃ����A����͂܂������Ƃ�Ă��Ȃ��B �a�\�\��t�隬�Ƃ����ƁA���܂m�g�j�̌������ǂł�Ɛ�̂��Ă���ꏊ���ȁB�����͉��~�n�������B��������̋��Z�҂ɂȂ邪�A����̍��i��Z�\�N��j�̓�m�۔V�G�}���݂�ƁA��t��̍���ɂ������̉��~�n�ɂ́A�g�c���E�q��сA����P�E�q��т̖����݂���B�Ƃ��ɑ�F�@�i�`�� 1530�`87�j�̎q�����ȁB �b�\�\�א�Ƃ́A�L��̒n���������āA�ŖS������F�̈������������B����͂��Ȃ�o���A��͂菼���g�c�́A��B�̖���̎q�����B����ŁA��t��̍���ɉ��~������B��t��̍���ƂȂ�ƁA����́A�����A�����I�ȏꏊ���B �`�\�\��k�A�����Ɍ����炵���悢���i�j�B |

|

�`�\�\�ŁA�{�{�ɐD��������V����ɂ��ƁA�a�C�ɂȂ����Ƃ��A�����������̂́A�F�{������߂��݂̑��̂悤�ł��ȁB �a�\�\�����̒ʐ��́A��������ޓ������ɏꏊ�Ƃ��āA�����ֈ������������̂��A��V���Ђ߂ĘA��߂����A�Ƃ����b�����A����́w�����`�x�w��V�L�x�n���̌㐢�̓`���B�������A��V����́s�F�{�����ߍ�������틏��t�Ƃ����A�u�F�{�����߂����v�Ƃ����̂́A��ˎR�̗�ޓ��ł͂Ȃ��B �`�\�\��ޓ��͓قǗ��ꂽ�R���ɂ��邩��A�u�F�{�����߂����v�Ƃ����\���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����ŁA�u�F�{�����߂����v�Ƃ����̂́A�ǂ��ȂƁB �b�\�\����ɂ��Ẳ�X�̏����͂��łɁA�{�T�C�g�Ō��J���Ă��邪�A�悤����ɁA�������a��ň����������Ă������́A�l�ԁi�l���j�S�{����i����]���i���E�F�{�s��]�j����Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��ˁB����́A�F�{�鉺����قNj߂�����Ί݂̍��̑��B �`�\�\�����Ƀ|�C���g���i��̂́A�_�C���N�g�ɂ͂ł��Ȃ��B�}���Ȃ��ɂ͉\�ł͂Ȃ��B �a�\�\������A�����܂ł����W�J���ȉ����ȂA����́B��́A�w�O�����ϕM�L�x�́A�������I�̏ꏊ�́A�F�{�̏鉺�ɋ߂����̗R�A���Ƃ��A����t�g�W�̂��Ƃ��A�����鉺�t�g���̂悤�ȏ��Ƃ����b���B�ނ��́A���������ꏊ�̘b�ŁA���ꂪ�F�{�̏鉺�ɋ߂������ƁB �b�\�\���ꂪ��������̂́A�ɐD����V����́u�F�{�����߂����v�B��V����́A�������a��ň����������Ă������B�w���ϕM�L�x�̑��́A���������ꏊ�B �`�\�\�w���ϕM�L�x�̘b�́A�ĔC���邩��̓`�����낤�B �b�\�\�ĔC����́A�����F�{�ɂ������畐���̎��Ƃ���������m���Ă���B�������A���ԕ��ς͕������b�𐳊m�Ɋo���Ă��Ȃ������i�j�B �a�\�\����ŁA�����͕a�C�����āA�F�{�̏鉺�ɋ߂����Ɉ����������Ă������A�F�{�֘A��߂���āA�����Ŏ��Ƃ����ĔC�̘b���A���\�N�o�������ԕ��ς̋L���ł́A���̘b�̒��Ԃ��啝�ɃJ�b�g����āA�F�{�̏鉺�ɋ߂����Ŏ��A�Ƃ����������ɂȂ����炵���B �b�\�\�L���Ƃ����͉̂��H�������̂��B���̌F�{�̏鉺�ɋ߂����́A�����鉺�t�g���̂悤�ȏ����Ƃ����A�Ƃ����ĔC�̚g�����A���ԕ��ς̈�ۂɎc�����̂��ˁB���̋����\�ۂɁA���̘b������ŁA�����͂��̑��Ŏ��Ƃ����L���ɂȂ����B �`�\�\���������鉺�t�g���̂悤�ȏ��Ƃ����̂́A�F�{���ӂŒn���I�ɑΉ������Ă݂邱�Ƃ��ł���ˁB �a�\�\�t�g���Ƃ����̂́A�����邩�瓌�������قǂ́A�߉ϐ쉈�݂̋ߍx�̑��B���܂ł͕����̔ɉ؊X�E�V�_�̋ߏ������A�����͂̂ǂ��ȑ����������낤�B�F�{�ł���ɑΉ�����̂́A��t��̉��~�̓����A���������ꂽ���쉈�݂̑����B �b�\�\�w�O�����ϕM�L�x�̋L������o�Ă���A�ꏊ�̓���͂����������ꂪ���~�b�g�B�Ƃ��낪�A�ӊO�ȂƂ��납��A���������X�e�b�v�b���i�B���ꂪ�A�����̔��n�`�L�̑��n�L���ɂ͑��Ⴊ����Ƃ����_���ȁB �`�\�\�w�����`�x�ł́A�u�O�c�S���]���v�A�w��V�L�x�ł́u�O�c�S�ܒ���i�|�푺�v�ƂȂ��Ă���B �a�\�\���������������ɁA�w�����`�x�Ɓw��V�L�x�ł́A�b���Ⴄ�B�w��V�L�x�̂����O�c�S�ܒ���i�̋|�푺�͊m�F�ł���B���ܕ����˂�����Ƃ��낾�ȁB�Ƃ��낪�A�w�����`�x�̂������]���́A�O�c�k�������l�S���ɂ͊m�F�ł��Ȃ��B �`�\�\�����A�ǂ�����B�w�����`�x�̋L���͊ԈႢ���i�j�B �b�\�\��T�Ƃ������̂́A���X�ɂ��Đ^����������Ă����i�j�B�Ƃ����킯�ŁA�O�c�S�̎��ӂő������`�F�b�N����B����ƁA�u���]���v�Ɨގ��̌ꉹ�́u��]���v�Ƃ����̂��A�l�ԌS�{����i�ɂ���B�������������A���쉈�݂́A�������́w���ϕM�L�x�̂����u�����鉺�t�g���v�̂悤�ȏ��Ƃ������n���ɍ��v����B�����ŁA�w�����`�x�̂����u���]���v�́A���́u��]���v����Ȃ����B�O�c�S�̏��]���Ƃ����̂́A�w�����`�x�̌��ŁA�l�ԌS�̑�]���̂��Ƃ��낤�ƁA�܂������������悾�ȁB �a�\�\����͉�X�̓��ʂ̉����B�ɐD����V����́u�F�{�����߂����v�Ƃ����̂��A�܂Ƃ��ɒT���������������͂���܂ő��݂��Ȃ�����A���̉�X�̒�N�����������A���̌��Ɋւ���ŏ��̐��Ƃ������ƂɂȂ�B �`�\�\���̏��N�A�������Ă���B�n���̂��ƂȂ���A��������������Ă���A�Ƃˁi�j�B�ɐD����V����́u�F�{�����߂����v���A�l�ԌS�̑�]�����Ƃ���A�����́A��t��̉��~�̑��ɁA���̑��ɕʑ��������Ă������ƂɂȂ�B �b�\�\�F�{�́A���ł����������A���h�̒n�������o�Ă���y�n�B��]���ɖ������o��ꏊ�������āA�����D�݂̐���������Ă������������B �a�\�\�����������ɋ����āA�F�{�s���ւȂ��Ȃ��A��Ȃ������Ƃ���A��t��̍���̉��~�����A�������C�ɓ����Ă����炵���B��̑��̓c���n�тƂ����ƁA�d�B�K���S�{�{�����˂��B���ɐ삪����Ƃ���ȂǁA���n�͂������肾�i�j�B �b�\�\�����������C�̑����b�́A�����Ƃǂ��ɔC����Ƃ��āi�j�A�ܗ֏��́A�ނ���ޓ��ŏ������̂ł͂Ȃ��A���̑�]���̕ʑ����낤�B�w�����`�x�ɂ́A��V���u���]���v�̏������Ăяo���āA�����̕�̑|�������o�����Ƃ���B �a�\�\��X�̉������ƁA���ꂪ��]���ŁA�����ɕ����̕悪�������B �`�\�\�ނ��A����͋|�푺�ɕ����˂�݂���ȑO�̕�ł��ȁB�����̕ʑ�����������]���̓y�n�ɁA�����̕�����B����ŁA��V����]���ɕ�̑|�������o�����B �b�\�\���̏��]���Ȃ�ʑ�]���B�]������ɒ��ڂ���������͂Ȃ����A�����͌F�{�ɂ����镐���W�n�Ƃ��āA���㒍�ڂ����ׂ����낤�B�����ŁA�����ЂƂB�������V�傪�Z��ł����̂��A�F�{�鉺�ɋ߂����Ƃ������Ƃ������ˁB �a�\�\�w�O�����ϕM�L�x���ȁA����́B�ꐶ�d�������A�F�{�̏鉺�ߗW�Ɉ���������A�_�Ƃ����Ȃ��琶�U�𑗂�A���͂����Đ����ɂ͍���Ȃ������ƁB���@�w�삵�āA�������Ȃ肠��������A�Ƃ������Ƃ��ȁB �b�\�\�������V�傪�F�{�̏鉺�ߗW�Ɉ����������ĂƂ����b�́A���Ԃ�ĔC�i�O���q�����j����o���ˁB�ĔC�́A�������V���笎d�����N�C�s�����Ƃ�������A�v�d���ē���q�ɂȂ��Ă������̂��낤�B �a�\�\�F�{�鉺�ɋ߂����Ƃ������Ƃ�����A�ނ��A����͑��V�傪�ӔN�Z�F�y�S���R��i�ł͂Ȃ��B �`�\�\�����̎���A�������V����F�{�鉺�ɋ߂����ɋ����B����ƁA���V��́A�������̑�]���ɂ��炭�Z��ł�����������Ȃ��B���@�w��ƕ����̕������Ȃ���i�j�B �b�\�\�����܂ł́A���ʂ͌����Ȃ����A���̉\�������낤�B�����\����ɈɐD�������̕�����q�ֈڂ��āA���ɂ͋|�푺�̕����˂��݂���ꂽ�B���V�傪�A���̌F�{�ɋ߂����̉Ƃ����������āA�F�y�S���R�ֈڂ�̂́A����Ȍゾ�ˁB �`�\�\������̏��q�ւ̈ړ]���Ƃɂ́A���V����֗^�������낤�B���q�͑��V��̌̋��ł����邵�B |

*�y�{�{�ɐD��������V����āz

�s�䓯�����B�A�F�{�����ߍ�������틏��|�j�A��ϐ��ɕt����ҋ��\�t�A���p�{����d����A�܌��������V�j�t���t�i11��18���t�j *�y�O�����ϕM�L�z �s���I�m���A�F�{�m�鉺�ߗW�m�R�A��߃o����t�g�W�m�@�g�]�w���B���ۓ�N���ь܌��\����A�����m�@�N���O�j�V�e�����I�����B�s�N�Z�\��Ζ�t  �u����t�g�W�v

*�y�����`�z

�s�����m���A�⌾�V�ʁA�b�h���уV�Z��V���e������B�O�c�S���]���n�j���X�B���e�m�j�e�A�����m�O���n��m���j�����l���w�A�t�R�a���o�}�e������B�F���⌾�j���e��t *�y��V�L�z �s���U�⌾�j�}�J�Z�A�b�h���уV�Z��Ń��e������B���e��i���o�A�����t�R�a�����t�j�e�A�O�c�S�ܒ���i�|�푺�m�n�j���X�B�K���ރ���V�t  �l�ԌS��]��

*�y�����`�z

�s���@�A��V�����j��o�A���]���m��j�W�Z�����A�����������o�T���A��m�|������ӎd���j�g����A�����g�V�e�Č\�U�n�T���A���������k�����l�A��m�ۃw��o�A��`���d�e�ă������R�B���V���q�E�����p�V�i�A���ߌ䋟�j�҃��A�E��`������R��t *�y�O�����ϕM�L�z �s��V�����@��c�A�������V��M���n�A�א�ƃm�Ɛb�^���g�C�w���A���g�n�ꐶ�d���Z�Y�A�F�{�m�鉺�ߗW�j���U���A�k�V�e���U�������A���̓A�c�e�đK�j�R�V�J���Y�g�]���t �s���O�c�A�ĔC�O���q�����n�A�א�ƃm�Ɛb�E�{���p���q�K���B�����M�������B���X�B�����^����j�j�e�A�e�V�ِ�o�r�i�L���D��B�M���j笎d�A�锒�C���V�e�����N�j���A�V�A�����ᡖ��N�\������ꗬ���B�L�t |

|

*�y�{�{�ɐD��������V����āz

�s�䓯�����B�A�F�{�����ߍ�������틏��|�j�A��ϐ��ɕt����ҋ��\�t�A���p�{����d����A�܌��������V�j�t���A���j���n�����{���V�V���s���R�j�ݔV��ԁA�F�{���o�m��o��ān�{���R�V�R�A�َҍ��n��m���n�َҁn���l�������\������A���S���V��ԁA���o��ցA���u��ăn�{���k�����s���A�̐��\�l�����V�^�\���j�t���m�R��������O���j��\�A��҂ȂƂ��x�X����\�A�F�X�{����āA���ăn�{���V�V���}���v��ԁA�x�X���o��l�j�Ɣ�\�j�t���n�����F�{�֔��o��B����{���V�V�A�P�Ȋ̐������f�l�j���}���d��ԁA�i�������j����āA��҂ȂƂ��t�u��\��ԁj��S�Ռ�t�i11��18���t�j

*�y�����`�z

�s���ۓ�N�m���сn�V�t�A�����a�i���B�{���m�������}�q�A��˃j�����A��⓴�m���j�����A�Ãj�I���m�����Z���g�X�B���㉽�J�g����m�����A���B��V���A����j���V�e��˃j�����A�������Ѓe�A�ăr��t��m����j�A���V���t *�y��V�L�z �s���ۓ�N�m�t�A���U���a���B���l���A�����ƘV�O�j�o�t�B�����A �ԃg�e�閘�A�ȏ����䗝�\��B���ĕa�҃j�����|�A����c�t�ϐ\�ȘҁA�ʎ��葫��됬��B���O�َҔN�v�~�a�C�́A��m�s�V�]�t�s�d���B��z����䕺�@��Ɋ�퐬����́A�ꗬ�V�����\���x���A�e�����V��ؔ퐬�䍇�y���A������d�����A���{�ӌ�B���@�V���Ƃ�������\�|��ӌ�ւǂ��A�������j�䍇�y�@���~���A�����l���֍���A�����V�~�����A��ҘŎҔV�Ì�A�R�@�V�Í��������s�p�A���ꗬ��S�������V�v���Ȃď��Y���\�̓��Ƃ����A��`�����E�V�����炩�ɓ�����ւǂ��A���j���s�\�[�A���O�j����B�������ԕ��@�j�Đg�ߌ�鑶��B�E��V���́A���V���@�V�a�j���\�Ɍ����B���\���A���X�V���ɁA�َ҈�l�V�V�n�Í��V���l�j��ւA���ӌ�B�։\�A�葫�������s�\��B�c�N�l�V������v��֎ҁA������Ƃ��R���d�A�����V�[�A����֛���孋��A��t���Ɍ�搬�퉺��B�ߏ�B

���m����j�ˊ⓴�j�����A�ÃJ�j�I���m�������Z���g�X�B�R���j�����A����j���p����m�����A���g�A��V�啷���V�A����j��V�e��˃j�����A���U���Ѓ��e�U�q�A��t��m��j�d���k�Bਉ���A��V��m�Ǝm�������V�僒���Y�u��t�@�l���\�O���@�@�@�@�@�{�{���U �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�� �@�@�@�����a �@�@�@�ĕ��a �@�@�@�F�E�q��a�@�� *�y��V�L�z �s���܌��\�����t��m��j�e�a���X�B�ΘZ�\��B���U�⌾�j�}�J�Z�A�b�h���уV�Z��Ń��e������B���e��i���o�A�����t�R�a�����t�j�e�A�O�c�S�ܒ���i�|�푺�m�n�j���X�B�K���ރ���V�B�t�R�a���m�����I���gꎃV�N�A��V�����^���j�A���߈�c�A���B���m�m�����k�����ׁl�h�����L�A�����j�����X�g�]�w���B���m���V��_�җL���e�A�|�푺�m�������ďo�V�A��m�|�������Ӊv�|��\���A�Č\�U���t�R�i���t |

�a�\�\���������Ƃ��낾�ȁB�b��悩�畐�����O�ɖ߂��i�j�A�����͂��̔��쉈�݂̑�]���̕ʑ��ŁA���炭���a���������Ă����B��t���h������Ď��Âɓ������Ă������A�F�{����́A���������E��V���q��A�a�l�̍א�����܂ŁA�F�{�֖߂�悤�ɍĎO�Ďl�����Ă���B �`�\�\������̑��ł́A���Â��v���悤�ɂ����Ȃ��B�����F�{�֖߂�Ƃ������Ƃ��ˁB����ł��A���̊�Ŗꂳ��́A�E���Ƃ͌���Ȃ��i�j�B �b�\�\��������āA������͂̐l�X���肱���点���������A�����͌F�{�֘A��߂��ꂽ�B���ꂪ���̑O�N�̏\�ꌎ�\�Z���B �`�\�\����́A�ٗl�Ƀf�B�e�[�����ϋl�܂��Ă��܂��ȁB �a�\�\�{�{�ɐD��������V����i�\�ꌎ�\�����t�j���A�����F�{�֏o�Ă����܂����Ə����Ă���̂��T���B����Ȏj���ł��Ȃ��ƁA�����܂ł͌����Ȃ����B �`�\�\�w�����`�x�ł́A���̂�����A�b���Ⴂ�܂��ȁB �a�\�\�ӂށB�w�����`�x�͔���̓`��������A�����Ƃ����ƁA��V���o�ꂷ��B�w�����`�x�̘b�ł͂������A�\�\���ۓ�N�i1645�j�̏t�A�����͔��a�����B�F�{�s���̌������}���A��ˎR�Ɏ���A��ޓ��̓��ɓ���A�Â��ɏI���̂Ƃ����}���悤�Ƃ����B�������s�����������̂ŁA���㉽���Ɗ���̕������������B������V�́A����ɂ��Ƃ悹�Ċ�ˎR�֍s���A�������Ђ߂āA�Ăѐ�t��̋���ɋA�点���A�]�X�i�j�B �b�\�\���������������Ɂw�����`�x�̒i�K�ŁA�`���͂��łɈ���Ă���B��V���A��߂����̂Ȃ�A�ɐD���̏���ɁA�������s���ĘA��߂��܂����A�Ə����͂����낤�B����ɁA�����̔��a�́A���ۂɂ́A���ۓ�N�i1645�j�̏t�ł͂Ȃ��A�O�N�̂��Ƃ��B�F�{�֘A��߂��ꂽ�̂��A�O�N�̏\�ꌎ���B �`�\�\�������A�w�����`�x���ƁA����������܂ň����������ċ����̂́A�u�F�{�����߂����v�ł͂Ȃ��A��ˎR�̗�ޓ��B���ꂾ�ƁA���Ȃ�b���Ⴄ�i�j�B �a�\�\�㐢�̗�ޓ��`�����ȁB�w��V�L�x�ɂȂ�ƁA�����Ɣ��Ђꂪ�t���āA���������ۓ�N�̏t�ɔ��a���āA��ޓ��Ɉ��������邻�̊ԂɁA�����a�i��V�j�͂��ߎO�ƘV���ɏo�����f��̏���܂ŋL�^���Ă���B �`�\�\����́A�w�����`�x�ɂ͂Ȃ�������p�B�������A�ǂ�����~���ėN�����A����Ȃ��́i�j�B �a�\�\�w��V�L�x�́A�ޗ��������̂Ƃ����A�����u���n��v���̏�������p���邩��˂��B�Ƃɂ����A���オ������قǁA�u���v�߂������̂��o�Ă���Ƃ����X��������B �`�\�\�`���͌㐢�̂��̂قǘb�͋�̓I�ɂȂ�B���������Y�����B���Ђꂪ�t���ǂ��납�A�p�܂Ő�����i�j�B �b�\�\�������X�́A�u�`���i���_�v�ƌĂԁi�j�B�Ƃɂ����A�����̉��p���q�����i1813�`62�j�́w�V�ƕ����_�x�i�Éi�l�N�E1851�j�ɂ́A�ŋߑ���^�̉Ƃł��̏����́u�������ӔN�O�V�b�ɑ��肵���M�̏��ˁv�������Ƃ���B����́A�w��V�L�x�����p�������낤�B���ꂪ�����܂ő���Ƃɓ`������Ă����B�Ƃ������Ƃ́A�L�c�i�p�́A����㔪�Y�E�q�傩�A���̑��q�̑�E�q�傠���肩��A�ʂ����d���ꂽ�Ƃ������Ƃ��ȁB �`�\�\�����ǁA�������������̂́A�������ӔN�O�V�b�ɑ��肵�u���M�v�̏��ˁB�O�V�b���ɒ�o������������̎ʂ�����Ȃ��āA�u���M�v�̏��Ȃ��A����Ƃɂ���i�j�B �b�\�\�܂��A�����c�b�R�~�����Ȃ���ȁi�j�B�w�����`�x�̒i�K�ł͏o�Ȃ��������w��V�L�x�ɏo�Ă���Ƃ����̂́A���̗������̊ԂɁA���ꂱ�ꊈ���ȓ`�������������������ł͂Ȃ��A���ؐ��Y���������Ƃ������Ƃ��B �a�\�\�Ƃɂ����A�w�����`�x�Ɓw��V�L�x�̍������݂�ƁA�\�����I����ɁA���ł͊����ȓ`���������������ƒm���B�b��߂��A�w�����`�x�Ɓw��V�L�x�̊Ԃł́A�����̑��n���Ⴄ�B������`���ψق��낤�ȁB �b�\�\�w�����`�x�̒i�K���ƁA�u�O�c�S���]���v�Ƃ����s���m�ȓ`�������Ȃ������B�i�p�̐��ゾ�ƁA�����A�����˂̖O�c�S�|�푺�����m��Ȃ�����A����������Ɂu�����v���Ă��܂����Ƃ������Ƃ��낤�B �`�\�\�������A�����̎���̐��ۍ��G�}���ƁA�O�c�S�ɂ͋|�푺�͂܂��Ȃ��i�j�B �a�\�\�������āA�w��V�L�x�����m��Ȃ��ƁA�����͋|�푺�ɑ���ꂽ�ƁA������v�����ނˁB����͍����ł��͓������Ɓi�j�B �b�\�\�w�����`�x�����������ɂ����āA�w��V�L�x�����d�v�Ȃ̂͂������ˁB�ނ��w�����`�x�͂��Ȃ�`���Ƃ��Đ��b�����i�s���Ă��邪�A����ł��w��V�L�x�ɔ�r����A�Â��`���f�Ђ��c���Ă���B������A�����T�d�ɓlj����邱�Ƃ��K�v���B |

|

�`�\�\�Ƃ���ŁA���������̎��A�����̈⌾�̒ʂ�A�b�h��т��Z����ł߂ē����A�Ƃ��������L���Șb�́A���łɁw�����`�x�ɂ���܂����ȁB�܂�A�����͎��ʂƂ��⌾���āA�����̈�[���b�h�ŕ��������āA�����ɓ���Ă���Ɨv�]�����B�����Ă��̒ʂ�A�b�h��т��Z����ł߂Ċ����ɔ[�߂��Ƃ�����b�B �a�\�\����́A�L�c�������A�������V��̗{�q�E�p�V�i���畷������A�̘b�̒��ɂ���B�p�V�i�͕���������A���ւ���ė����l���B������A����͖����������A�����̕����`�����ȁB �b�\�\�������A�ǂ����ˁA�����̈⌾�ł��̈�[���b�h�ŕ��������Ċ����ɓ��ꂽ�A�Ƃ����̂́A�y���Ȃ炢���m�炸�A�Α����Ƃ�����Ƃ��肦�Ȃ��˂��B �`�\�\�b�h��т��Z����ł߂āA�Ƃ������ƂȂ�A���ꂪ�ז��ʼn���炸�A���܂����ɂȂ�Ȃ��A���Ă��ɂȂ邩�i�j�B �a�\�\�y�����A�Α����B�����ĕ����ɐD����ɂ��ƁA�����̑����́A�א�ƕ�̑��@�ł�����炵�����A�����͑啣�a���B����ƁA�����͉Α����ꂽ�ƌ���ׂ����ȁB �b�\�\���ށB�T�m�̑啣�a�������t�Ȃ�A���R���V�͑T�@��������ˁB�Α��ȊO�ɂ͂��肦�Ȃ��B����͓y���ł͂Ȃ��ȁB �`�\�\�ƂȂ�ƁA�b�h��т��Z����ł߂āA�Ƃ����b�͕����`�����ƁB���̈�b�́u�����ɂ��v�Ƃ����Ƃ��낪���邩��ˁB �b�\�\�`���͂��������u�����ɂ��v�Ƃ������ɉ����Č`������邩��ˁB�������A���ꂪ�A�����p�V�i���畷�����b���Ƃ���ƁA����̓`�����ȁB �a�\�\���̈�A�̘b�̒��ɂ́A�������V�傪�����̕a���ɕt���u�����̂ɂ��A�L�n�w�Ŏ蕿�̂������҂�����A�Ƃ�����������R�t�������邩��ȁA�������V��̗{�q�E�p�V�i�̘b�����Ȃ肠�₵���B �b�\�\���������C���p�N�g�̋�����b�́A�����ɓ���₷���B�p�V�i���{���̑��V�傩�畷�����Ƃ��������A����ł��łɏo���Ă��������`�����A�p�V�i����ɖL�c�����ɘb�����Ƃ����Ƃ��낾�낤�B �a�\�\�������b��������A�����p�V�i�͂����ꂳ��B����������Ŕ����I�͌o���Ă��邾�낤�B �b�\�\���������O�����m��Ȃ����ˁB������ɂ��Ă��A����������ł��炩�Ȃ�N�����o���Ă���B���̊Ԃɔ���ł́A�t�R�a���`�����܂߂āA���낢�땐���`�������������B�����p�V�i���L�c�����ɘb�����̂��A����������ނ̂��̂��낤�B �`�\�\�����L�c�����͋L�^�����B�܂�������A���q�̐������w�����`�x�Ɏ�荞�B�����đ��̌i�p�́A������w��V�L�x�ɏ������B���̌��ʁA�����̂悤�ɕ����{���K�����̃G�s�\�[�h�������A�Ƃ������ƂɂȂ����B�����������ʘA��������i�j�B |

*�y�����`�z

�s�����m���A�⌾�V�ʁA�b�h���уV�Z��V���e�������B�O�c�S���]���n�j���X�B���e�m�j�e�A�����m�O���n��m���j�����l���w�A�t�R�a���o�}�e������B�F���⌾�j���e��t

*�y�����ĕ����{�{�ɐD����ʁz

�s��M�v�[���B�R�ҁA����l�A���������a�����㖘�A�������n�a��א���t�u�A�����@�基�a���l���u�@���ȉ��䎷�s�A�揊�����\��t�퉺��i�A�������g�����A��������L��c�t�i5��29���t�j  �b�h���� |

21����ƍs���@�����ɈٕM���t�����������L��

|