|

�{�{�����@������ �֘A�j���E�����e�N�X�g�Ɖ��E�]�� |

|

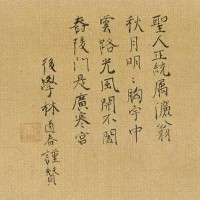

| ���q�E�V�ƌ��M�A��育�ƂɈ꓁�������A�̂��ĞH���A�u�ꗬ�v�B���̌��Ƃ���A�܂��w���Ƃ���A�c���}�g�A���L�Ȓ��A�S�ɓ��A��ɉ����A���ĂΑ��������A�U��Α����s��B���ӂׂ��A�u�ꌕ�͓ɏ������v�ƁB�܂��Ƃɐ��A�ςɂ��炸�A���ɂ��炸�@�i�ї��R�E�V�ƌ��M���^�j |

| �m���@���n | �ї��R�@�V�ƌ��M���^ | Go back to: �@�����іڎ��@ |

�ї��R  �������|  �����M���Ώf�}  ����@�ї��R��^ |

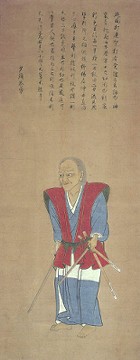

�@�ї��R�i���t�j���˗��������āA�{�{�����̏ё���Ɏ^�����B�����Ɨ��R�Ƃ͓�����l�Ƃ������A������̎ғ��m�A���҂̋����[���ړ_���،�����j���ł���B �@���̎^�̂����V�ƌ��M���̌��{�͌������Ă��Ȃ��B���邢�́A���܂Ō������Ă����i���É��̓ߐ{�Ƒ��j�Ƃ����b������̂ŁA�����������Ƃ���A�s���s���ł���B���Â�ɂ��Ă��A�����̉�X�́A�V�ƌ��M���̃I���W�i�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@�Ƃ��낪�A���R����̊�����N�i1662�j�ɕҎ[���ꂽ�w�ї��R���W�x�������āA�����ɗ��R�ɂ��V�ƌ��M���^�����^����Ă���̂ł���B���Ȃ킿�A���R���W�̙Ɏl�\�Z�ƙɎl�\����2���ɁA���R��������������˗�����č�����^���ҏS����Ă���A���̂����Ɏl�\���̖����ɁA���̐V�ƌ��M���^�����^����Ă���B�������āA��X�́A���R�ɂ��^���m�F���邱�Ƃ��ł���̂ł���B �@���Ȃ݂ɗї��R�i1583�`1657�j�̂��Ƃ������A����͎��m�̋ߐ������̎�Ƃł���B�ƍN�ȗ�4��ɂ킽���ď��R�̎��u���߂���҂ŁA�]�˖��{�̑̐��m�����̃C�f�I���[�O�ł������B�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ́A���ȏ��Ȃ炾�����������Ă��邱�Ƃł���B �@���R�͋��s�̐l�ŁA���f�N���炷��ƁA�����Ƃقړ�����ł���B�c������w�˂������A���m���Ŋw�Ԃ��A�o�Ƃ�����ʼnƂ֖߂����B�c����N�i1604�j��\��̂Ƃ��A�g�c�i�p�q�j�f���̒������ŁA�������|�i1561�`1619�j�̖�l�ɂȂ������A���łɂ��̂Ƃ��A���Q�Ɋw���̂���N�ł������B�����̐V�����v�w�����͂��炩���ǂ�ł����悤�ł���B�Ȃ��ł�������q�w�ɓ��ꂱ��ł������Ƃ́A���N��w�̉e�������邪�A�����V�����w���ł������B�������|�́A���@�������痣�E���Ď�Ƃ̎�����}�낤�Ƃ��Ă������҂ł���A���R�͜��|�Ɍĉ�����Ƃ��낪�������B���|���Ⴋ���R��ʊi�Ƃ��Ĉ������悤�ł���B�������|�̎闤���Â���̂Ă��̕�ۓI�p���ɑ��A���R�͎�q�ւ̏��������u�������B���̃��f�B�J���ȍ�����`���ې����āA�V����̎v�z�Ƃ����̊���ƂȂ����̂ł���B �@���́u���R�v�͜��|���^������҂Ƃ��Ă̖��ł���B����ɑ��A�u���t�v�Ƃ����͖̂@���ŁA����͖��{�Ɏd����������̃t�H�[�}���Ȗ����ł���B��҂Ƃ����ǁA���̓����͒䔯���Đg�������m�̂ł���B�p�����咣���A�g�͑m�̂Ƃ����Ƃ��낪�A�ߓn���̊J��҂̎p���ے����Ă���B���R���͂��߂Đ搹�y�я\�N��搹�a�Ɏߍł����̂́A���i�\�N�i1633�j�A���R�\��̂Ƃ��ł���B���{�Ɏd���Đ��\�N�A�����ł悤�₭��ƂƂ��Ă̐U�������ł���悤�ɂȂ����̂ł���B�O���͓`���I�ɕ��m�̊Ǐ�����Ƃ���ł��������A�悤�₭���̎����A��ƂƂ��Ă̗��R�̎d���ɂȂ����B �@�܂�́A�ߐ���ʂ��Ďv�z���x�z�I�ł������ƌ����A���邢�͂��̌����Ƃ��ėї��R�̖�����������̂����A����͎�N�����琔�\�N�������ė��R����J�����n���Ȃ̂ł���B�����h�q���͂��ߌ�w����́A���R�̓l�K�e�B���Ɉ�����̂ł��邪�A������J��҂Ƃ��Ă̖͍��̃v���Z�X�ɑ��ē���I�ł͂Ȃ��̂ł���B�㐢�̎҂ɂ͓��R�̂��Ƃ��A�J��i�K�ł͂����������s������J��Ԃ��Ă悤�₭�l���ł������Ƃł���B��������ߐ��ւ̉ߓn���ɁA���̗������ׂ��҂̕����I�ȑ��e�́A����Ȃ����Ă͋ߐ��I�Ȃ��̂̏o�����悤�̂Ȃ��K�R�̗l���ł������B �@�����Ɨ��R��������ł��邱�Ƃ́A�����ƒ��ڂ���Ă悢�B�ނ�̐���́A�퍑���̒���������m���Ă��邵�A�e���オ��e�������m�̐؎x�O�v�z���A�����ĕ��m�̎v�z�I�����m���Ă���B������ے肵���Ƃ���ɁA�ߐ���q�w�̏o�����������B�����̒ʑ��I���������ł́A�T�v�z��U���ɕ��������Ȃ��قǂɂȂ��Ă��܂������A����͂���ߑ�̖ϑz�ƈ����ׂ��B�����̎v�z��ǂނɂ́A�ߐ������̎v�z�j�I�w�i��m��K�v������B �@�Ƃ�����A���R�̐V�ƌ��M���^�́A�����Ɨ��R�̐ړ_�������j���ł���B���R�ɂ͓��b���ȉ��̓��{�̕����̗��`���������u�{���������`�v������A�܂��ނ�O�\�l�̂��߂̎^������Ă��邵�A��q�̂悤�ɖ{�������̋��߂ɉ����āA���`�o�̎^������Ă���B�������A����͋������Ă����Ă悢���Ƃ����A���R������́u���q�v�̂��߂Ɏ^���������́A���̐V�ƌ��M���^�ȊO�ɂ͂Ȃ��̂ł���B�����A���ꂾ���ł͗��҂̊W�͂킩��Ȃ��B �@�����ʼn]���A�������ł͂Ȃ��A������̉�ɗї��R���^�����Ⴊ���邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂��B���Ώf�}�i���R�������p�ّ��j������ŁA�s���l�������Q���^�H�����X���F���^�_�H�����J�s莁^�m�˖吥�A���{�t�̎l�����A�u��{�ѓ��t�ގ^�v�Ƃ���B������́A�摜���v�w�̊J�c�Ƃ���邩�̎��Ώf�i1017�`73�j�ł���A����䂦�ɁA�������̂��߂ɍ�����^���Ƃ͂������āA�K�i�����������ł���B �@�������Ɏ^�������̂Ƃ��ẮA���Ɂu�V���}�v�̉G�ی��L�^�A�u�@�r�Ő��}�v�̕������^�Ȃǂ�����i�Ƃ��ɉ��R�������p�ّ��j�B�܂��������ɉG�ی��L�i1579�`1638�j�̂悤�Ȑl�����^����Ƃ���A�����̐l���ɂ͋��s�̌|�p�����l�b�g���[�N������A�ї��R���������̂��߂Ɏ^�������̂����̈�ł���A���Ƃ���ٗ�̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł���B �@���̓_�Ɋ����ĉ]���A��X�̏����ł́A���ۂɂ́A�ї��R�ƕ����͂��łɈȑO����m�����������B����͌c����N�i1604�j������A�ꏊ�͋��s�ł���B�܂蕐������\��̂Ƃ��㋞���ċg������j�����Ƃ����o�܂����邪�A���̓�l����\��A��̂���ŁA���̗��l�����Ԕ}��҂́A�d�B���쏊���̓������|�ł��낤�A�Ƃ��������ł���B�����͜��|���ӂ̗F�Ђɏo���肵�Ă��邤���ɁA������̗��R�ƒm�荇�������̂ł��낤�B������ɂ݂�悤�ɁA���̗��R�̐V�ƌ��M���^�̓��[���A�����������ɂ����������̂ŁA���m�̊ԕ��������ł��낤�B �@�v����ɁA���̐V�ƌ��M���^�̃P�[�X�́A���܂��܈˗����āA�悭�m������Ȃ��u���q�v�̑����߂ɐ����Ŏ^���������Ƃ����̂ł͂Ȃ��B���҂̊Ԃɂ́A����Ε����l�Ƃ��Ă̒ʌ����ȑO���炠���āA���R�͕������Ɏ^�����̂ł���B |

|

�@�Ƃ���ŁA���R�^�̂���V�ƌ��M���Ƃ����̂͂����Ȃ���̂ł��������B��q�̂悤�ɁA���̃I���W�i�����������Ȃ��A���邢�͍s���s���Ȃ̂ŁA��X�͂�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����������ŁA���̖͖{�Ȃ���̂��㐢�����쐬����Ă����Ƃ����o�܂�����B �@��ʂɕ����ё���Ƃ����̂́A���ɓ������������̑���`���A��Ɏ^�����������̂ŁA�E�̂悤�Ȃ��̂ł���B���̗��R�^�����ё���͐l�C�������A�㐢�͖{�������쐬���ꂽ�悤�ł���B��������������ł͂Ȃ��A�����h�̎҂⌕�p�ɖ����Ȑl�X�ɂ����D���ꂽ�̂ł���B �@�]�ˌ���̑�\�I�Ȍ��q�̈�l�A���R�s���i1759�`1828�j�͎q���ƍ����A������������w�҂ł��������l�����A�ނ����R�^�����ё�����������Ă����炵���B���̕����ё���́A�u��͓Ô��ɂāA���E�̎�ɑ召�����g�ӁB�g�͓����𒅂Čт��Ȃ��A���ċ���}�Ȃ�B����ɗї��R�̎^����v�Ƃ����B�Ƃ���A�������A�̗��z�̖{�̈�ł��������낤�B �@���ꂪ���ۂɁA�����������ɑ�����嗬����̒��łǂ̂悤�Ɉ����Ă������A������،�����̂��A�}�O��V���̒O�H�M�p���z��ŏ����������`�L�w���@��t�`�L�x�i�V����N�E1782�j�̋L���ł���B �@����ɂ��A�������]�˂ɋ������A���R�q���t�Ɛe�������ۂ����B���鎞�A�������A�o���̊G�t�Ɂu�䂪����`����v�Ƃ����āA��U���ė����A�p���ʂ������B���t�͂�������āA�����Ɏ^������Ă��̑��ɏ������A�Ƃ���B�O�H�M�p�͂��̎]�����p���A�������ĉ]���B�\�\���̕����^���́A�����i���V��j�M�����ĔC�i�O���q��j���邪�`���A��X�ɏ���p���ŁA�������t���̗��ԁi�핺�q�j�����������āA��������Ղ��Ă���B�����̟f��A������`�����l������A���X�q���Ղ��āA�����ӂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƁB �@�������Ă݂�ƁA���R�^�������́A�������V��ĔC�O���q��o�R�Œ}�O�ɗ���A���ԕ��ρ����ԑ������O�H�M�p�Ǝp���ŁA���ܒO�H�M�p�̎茳�ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�B �@�������A���R�^���������{���������V������Ƃ����̂��قȘb�ŁA��ɏq�ׂ�悤�ɘb���Ⴄ�B����͑��Ɠ������͖{�ł��낤�B�������A�ĔC���邪�u����͎������V�������̂��v�Ƃ������������}�O�ɓ`����ꂽ�A�Ƃ������Ƃ͂��肤��B���ꂪ��X�`������āA�O�H�M�p�̎茳�Ɍ��݂���Ƃ����킯�ł���B �@�O�H�M�p�́A���̕��������Ղ��Ė�����q���Ă���Ƃ����B���ꂪ�A���̗��R�^�������̖{���̗p�@�ł���悤�ŁA�w���@��t�`�L�x�͂�����،����Ă���̂ł���B �@���āA���������̕��ł́A���̗��R�^�����摜�͂ǂ�����Ă������B�]���̕�������{�ł́A�ї��R�������̏ё��̂��߂Ɏ^�������Ƃ͔F������Ă���悤�ł���B�������A���ꂪ�w��V�L�x�ɏ����Ă���ȂƂ����^�������L�������{�����邩��A���܂��Ɍ[�ւ̕K�v�Ȓi�K�ł��邱�Ƃ͉]���܂ł��Ȃ��B �@�ł́A��ʂɕ����{���ˋ�����w��V�L�x�ɁA���̐V�ƌ��M���^�ɂ��Ă����Ȃ�L�������邩�B����������Ŋm�F���Ă��������B �@�w��V�L�x�́A�V�ƌ��M���̐����b���L���Ă���B���Ȃ킿�A�ΐ썶���Ƃ����l���A�����ɕ��@�̓����w��ł����̂����A�����ƍ]�˂ŕʂ�鎞�A�����̑����悢�āA�����M�����B���̎^��ѓ��t�i���R�j�ɗ���ŁA������������B���R���W�ɂ��ꂪ������A�]�X�Ƃ���B �@������ɁA���̘b�́w��V�L�x�ɐ�s������n�����`�L�w�����`�x�ɏo�Ă���B�܂�A�b�̏��o�́A�ނ��w�����`�x�̋L���̕��ł���A�w��V�L�x�͂�����p�������̂ł���B �@���́w�����`�x�ɂ��A���̃|�C���g�́A �@�@�@�i1�j�������̊��{�E�ΐ썶�����A�����̎p���ʂ��āA �@�@�@�i2�j���̉�^���A�ѓ��t�i���R�j�ɗ��B �@�@�@�i3�j���̌��ɂ��āA��m�ւ�������������B �Ƃ����O�_�ł���B�w�����`�x�ɂ͂��������Ă���̂����A�ł́A��҂͂ǂ����炱�̏����̂��B�\�\�������A���̐ݖ���������������͂���܂łȂ��������A�܂����̓_�ɂ��Ė��炩�ɂ��������_�́A����܂ŏo�����Ƃ��Ȃ��B����䂦�A�����ł܂�����m�ɂ��Ă����K�v������B |

�ї��R�^�����摜��

*�y���@��t�`�L�z

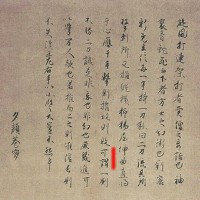

�s��t�A�]�˃j�������V���A���R�q���t�g�e�N���������P���B�����A��t�o���X��㉎t�j�A�u�䑜�����Z���v�g�e�A���U�����e�A�`�����T�Z�����B���t�搶�������e�A���j�^���V�e�������j�����B���^�@���B �����ŘA�ˑŎҁA�ّm�V�Ϙb��B�����֔��ҁA���m�V���p��B���q�V�ƕ��U���M�A����莝�꓁�A�i�H�ꗬ�B����������捔�A�c���}�g���L�Ȓ��A�����S�䘰��A�������U���s�B���ꙙ�s���A������ϔ�B�����i�ț{�ݐl�G��B�ᐄ����V�A���y�A�����s���������E��A�ȏ�树�毕s�R�� �@�@�@�@�@�@�@�@�[��体��t �E��t�m�����A�ĔC����A�����M��������B�����V���A�i�X�����e�A�\���`���ԑ���t������������e�������Ճ��B�\�f�V�e��A�������B�^������l�A�ރe���X�j�`�V�Ճe�Ӄ����L�x�J���U���Җ�t

*�y��V�L�z

�s�ΐ썶���m�]�l�A���U�j���e�����{�u�B���U�]�{�j�ʃ��R���A�����`�V�e�A�����M�X�B��櫃��ѓ��t�j���t�e���V�B���R���W�j���G�^���B���m���m���j�o�X�t *�y�����`�z �s�������ɔy�m���A����{�ΐ썶���A�����m�����ʃV�e�]���ѓ��t�j�߃}���B��m�āA���^�����V�B���ꎌ�A���R���W�j�o�B���R�R�j���o�X�t |

�ї��R�^�����摜�� |

�@�\���܂ł��Ȃ����Ƃ����A���́w�����`�x�̘b�̏o���́A�ŗL�`���ł͂Ȃ��B�N�����畷��������Ȃ̂ł͂Ȃ��A�b�̏o���͂܂��ɗ��R���W�Ȃ̂ł���B �@���Ȃ킿�A���R���W�i������N�Łj�����̐V�ƌ��M���^������ɁA���̃^�C�g���u�V�ƌ��M���^�v�̉��Ɋ������Ă���̂́A�s�ΐ썶���^���V�B��m�VਔV���t�Ƃ����L���ł���B���Ȃ킿�A�ΐ썶���^����������߂��A��m�ւ����̒���������A�Ƃ���B �@�����Ȃ�ƁA��L�́w���@��t�`�L�x�́A���̐�t�^�����������V��ĔC����֓`�����A�]�X�Ƃ����L���͂��₵���B����͐ΐ썶���^�����R�Ɏ^���˗��������̂ŁA���R���̐ΐ썶�����������ē`�����͂�������A���ꂪ�������V��o�R�œ`����ꂽ�Ƃ����͖̂���������b�ł���B�Ȃ�قǁA�w���@��t�`�L�x�̘b�ɂ́A���̐ΐ썶���͏o�Ă��Ȃ�����A�����������ł�����������Ă��āA������������V��ɗ^�����A�Ƃł��������Ă���悤�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ���ŁA���n�`�L�w�����`�x�ɂ́A�ΐ썶���͂ނ���m�ւ̂��Ƃ܂ŏ����Ă���B�ƂȂ�ƁA������̓`���́A���R���W�������Ƃ��납�琶�����ƒm���̂ł���B �@������ɁA���R���W�ɂ́u�ΐ썶���^�v�Ƃ݂̂��������̂��A�w�����`�x�ł́A���̐ΐ썶���Ɂu�������v����сu���{�v�Ƃ����������t�^����Ă���B�܂��A���R���W�ł͂���ɁA�ΐ�^���^�����߂��A�Ƃ���ɂ����Ȃ��̂ɁA���̐ΐ썶�����A�����̎p���ʂ����A�܂蕐������`�����̂͐ΐ썶�����g���Ƃ����b�ɂȂ��Ă���B�܂�A�ΐ썶�������ꂩ��H�ɑ���`�������Ƃ�������ł͂Ȃ��B���Ƃ�肱��́A���������@�������c�t����`���Ƃ�����N�̕��K�f�������̂ł���B�����Ă����A�w�����`�x�̋L���́A���ɂ�����`���̔����Ƒ��B���������̂ł���B �@����ɐ��b�_�㋻���[���̂́A�w��V�L�x�ł͂���ɓ`�����ψق��āA�ΐ썶�����u�����ƍ]�˂ŕʂ��Ƃ��v�A�����̑���`�����Ƃ����āA����̋�̓I�ȏꏊ�Əɂ��ĕ����悤�ɂȂ��Ă���B�����āA���������u�M�v�����Ƃ���̂́A��l�Ƃ��Ďt���̑����q�����Ƃ������Ƃł��邩��A���̉摜�쐬�̗p�r�܂őz�肵�Ă���B�����A�w�����`�x���L�����u���{�v�ΐ썶���Ƃ��������͏����Ă��邵�A�܂��A�w�����`�x�����R���W�ɂ���ċL�����A��m�ւ����̒���������Ƃ����o���͖�������Ă���B���̕������A�����̗��R���W���牓�������āA�`������l�������͂��߂��Ƃ������Ƃł���B |

|

�@�����ŋ����[���̂́A��L�̒}�O�n�����`�L�w���@��t�`�L�x�̋L���ł���B����ɂ́A���n�`�L�̂悤�ɁA�ΐ썶���̖��͏o�Ȃ��B�܂�A���{���͖{���͕ʂɂ��āA�O�H�M�p�͗��R�^�����摜���������Ă��āA����ɂ���Ă̂ݏ����Ă���̂ł���B�ΐ썶���̖����o�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���R���W�����Ă͂��Ȃ��̂ł���B���������āA���n�`�L�̂悤�ɁA�ΐ썶���ɂ��Ċ��{���ǂ����̂Ƃ����`�����Ȃ��B �@���̑��ɁA�\�\�������]�˂ɋ������A���R�i���t�j�Ɛe�������ۂ����B���鎞�A�������A�o���̊G�t�Ɂu�䂪�����ʂ���v�Ƃ����āA��U�������ė����A�p���ʂ������B���t�͂�������āA�����Ɏ^������Ă��̑��ɏ������A�\�\�Ƃ����`�������B����䂦�A����͔��n�`���Ƃ͕ʌn���́A�}�O�̓`���ł������Ƃ݂Ȃ�����B �@�����ł́A��t�����摜�̍��J��q������Ă���B����ɑ��A���n�`�L�ł́A�������������̂悤�ȍ��J��q�����Ă���Ƃ͋L���Ȃ��B���ꂪ�傫�ȑ���ł���B �@���ł͒}�O�̓`���ƈ���āA���R���W���Q�Ƃ������Ƃ���A�ΐ썶���Ɋւ�����b�����̂ł���B�����āw�����`�x�w��V�L�x�Ƃ����A������n��̓`�L�ɂ����āA��q�̂悤�Ȑ��b�̑��Ⴊ�����Ă���B����͂��Ȃ킿�A�{���͗��R���W�̒��L�ɔ�������`�����������̂����A���ɂ�����`�����܂���^�Ɏ��炸�A�����r��ɂ��������Ƃ������Ă���B�܂�́A �@�@�@�@�@���R���W�@���@�����`�@���@��V�L �@���̎O�̎����ɂ�����L�������ꂼ�ꌩ��A�`�����i�s�̃v���Z�X���m�F������ł��낤�B���R���W�̂킸���Ȓ��L����A���ꂱ��`���������������̂ł���B�`�����Y�������ɍs�Ȃ��邩�A���̃v���Z�X�ɂ��̌����Ȏ�������o����B �@������ɍ����A��������{�ȂǂŌ���Ă���̂́A�w�����`�x�Ɓw��V�L�x�̋L�������������悤�Șb�B�܂�A�]�˂ɕ������̊��{�E�ΐ썶�������āA�������]�˂�K�ꂽ�Ƃ��A�����̏ё���`�����B����ɂ��̑��ɗї��R�̎^�āA�������X��q�����A�]�X�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���B����͌���ɂ����镨�ꐶ���ɑ��Ȃ�Ȃ��B �@������́A�����ɖ����o���u�ΐ썶���v���A�d�B����̉~�����n����A�O�͕������`���ɂ���u�ΐ��Łv�Ƃ킯���Ȃ������������́B�܂�A�����̏����嗬�ɁA�{���ƉƐb�Ǝv����u�ΐ��Łv�Ȃ�l���̖�������B����������āA������w��V�L�x�́u�ΐ썶���v�Ɠ��ꎋ���āA��A�̐��b���Y�ɋy�Ԃ̂����A�ނ�̍����ƂĂ��Ȃ����Ƃł���B�Ƃ��낪�A�w��V�L�x�ɐ�s����w�����`�x�́u���{�v�ΐ썶���Ƃ����āA�����ł���ȏ�A����͖{���ƉƐb�ł͂Ȃ��B�������Ď��E�s�\�Ȗ����𔘂��̂����A�悤����ɁA�����_�҂��w��V�L�x�����m��Ȃ��������߂ł���B �@�����Č����A���R���W�ɂ��̕������^�����^����Ă���Ƃ܂ł͏����Ă��A���ꂪ���R���W�̂ǂ��ɓ����Ă��邩�A����L������������{����������Ȃ��Ƃ����n���ł���B�܂��Ă�A�V�ƌ��M���͖{���邢�́w��V�L�x���p�̗��R�^�ƁA���R���W�̂���Ƃ̎����̈ٓ��̂���Ȃ��@���A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��������ꂽ���Ƃ��Ȃ������B��X�����������͖��J�̍r��ɐĂ����Ƃ����̂́A����₱���A���̎�̂��Ƃ��������邽�߂ł���B �@�����������̕����_�̍����ƈ������X���ɑ��ẮA���߂ē`���̍����ɑk���āA���R���W���֘A�j���Ƃ��Ă�����Ɠǂ�ł����K�v�����낤�B���ꂪ�A�{�e�̎�|�ł���B �@�����ŎQ�Ƃ���̂́A������N�i1662�j���̗ї��R���W�B���R���̎����S�W�ɂ��āA�S�\���Z�\������Ȃ�B�ҏW�͌��z���я��A���Ȃ킿���R�O�j�̗��A��i1618�`80�j�ŁA�������N�ЏH��U�̏���������B���̓���́A���W�����\�܊��ɖژ^����A���W�͎��\�܊��ɖژ^����E�t�^�܊��A���v�Z�\���Ƃ������̂ł���B���̂����A���R�ɂ��V�ƌ��M���^�́A���W�Ɏl�\���̖����Ɏ��߂��Ă���B �@�ȉ��́A�^�������Ƃ��̌�����ɁA������������݂��lj�]���������āA�{���ҏ��N�֗̕��ɋ�������̂ł���B�Ȃ��A�����͓��R���s�Ȃ��ł��邪�A�K�X�i���������Ƃ�f���Ă����B |

�@

|

�@�V�ƌ��M���^�@(1) �@�@�@ �ΐ썶���^���V�B��m�VਔV���@(2) �����ŘA�ˑŎҁA�ّm�V�ό��B�����֔��ҁA���m�V���p��B(3) ���q�V�ƌ��M�A����莝�꓁�A�i�H�ꗬ�B�������A����捔�A�s���}�g�A���L�Ȓ��A�����S�A�䘰��A�������A�U���s�B���A�ꙙ�s���B������ϖ�A��B(4) �����i�ț{�ݐl�G��B�ᐄ����V�A���̉A�����A�s���������E��B�ȏ�树�A毕s�R���@(5) |

�@�@�V�ƌ��M���^ �@�@�@�@ �ΐ썶���^����������߂��B��m�ւ����̒�������� �@�u�����ŁA�A�ˑŁv�́A�ّm�k�����l�̖ό�ł���B�����̐ւ̔��ʼn���́A���m�k�C���o�l�̌��p�ł���B �@���q�E�V�ƌ��M�́A��育�ƂɈ꓁�������A�̂��ĞH���u�ꗬ�v�B���̌��Ƃ���A�܂�捔�i�h�j���Ƃ���A�c���}�g�A���L�Ȓ��A�S�ɓ��A��ɉ����A���ĂΑ��������A�U��Α����s��B�����ׂ��A�u�ꌕ�͓ɏ������v�ƁB�܂��Ƃɂ���́i�ّm�̂悤�ȁj�ςł͂Ȃ��A�i���m�̂悤�ȁj���ł��Ȃ��B �@�˂��킭�A����ɐi��ŁA���l�̓G�i���w�j���w��ł��炢�������̂��B��������������i�߂Ă����A���Ȃ킿�̉A�̒����A�����͍��E�̎�i�����j�����킸�A�ł���B���������đ��栂���A�܂��ɂ����ł͂Ȃ����B |

|

�@�@�y�]�@���z �@ �@�i1�j�V�ƌ��M���^ �@�{�{�����ł͂Ȃ��A�����ł͐V�ƌ��M�ł���B�u�{�{�����v�͒ʏ̂ł���B����ɑ��A�u�V�ƌ��M�v�̕��̓t�H�[�}���Ȗ��ɋ߂��B�܂�A�����̕��@�҂Ƃ��Ă̐����Ȗ��̂�́A�u�V�ƕ����瓡�����M�v�ł���B����́A�V�Ɩ���̕��@�̉Ƃ����k����������̖��̂ł���B���̃P�[�X�ł́A�u�������M�v�Ƃ����̂����琩�͓����ł���B����͐V�Ǝ����A�����k�Ƃ̓��厛���F���n�c�Ƃ��邱�Ƃɂ��B�������V�Ɩ���̉Ƃ��k�����Ƃ���A�������ƂȂ�킯�ł���B �@�V�Ɓu������v�Ƃ����A����喼�̊��E��������A����������Ȗ��̂������킯���Ȃ��Ƃ����A���m�Ȍ��������Ă������B����͓����̐E�l���s��m��Ȃ�����ł���B���H�����H�A�_�E�Ɏ���܂ŁA��X�܂Łu������v�𖼂̂�K�����������B���@�҂��|�\�҂ł����ĐE�l�̈��ł���A���@�ҐV�Ɩ���̉Ƃ��k�����̂�����A���������������E���𖼂̂����܂łł���B �@�Ȃ��]���A�c�����܂ł́A�n�����m�Ɂ�����𖼂̂�Ⴊ���������B�V�Ǝ��{���̍�B�ł́A����̐V�Ə@�т��ɉ����̂��A�܂����̈��ƘV�����ɂ́A�V�ƈɗ\���V�Ɣ����炪���邵�A�{�ʓc���͏x�͎���̂����B��l�̐V�Ə@�т�5��قǂ̉Ɠ�����A���̉ƘV�ƂȂ�Ɛ��S�N���X�̕��Ƃł���B���������A���ł��A�ɗ\��������A���邢�͏x�͎�𖼂̂����킯���B �@����������A�n�����m��E�l�����A�����ɂ���đS���K�͂ł͚삵�����́����炪���݂����������������̂ł���B������������A������������𖼂̂����Ƃ��Ă��A����͔r���I�ȐE���ł͂Ȃ��B�S��������Ƃ��땐����͑��������̂ł���B �@�������ӔN�́w�ܗ֏��x�L���ɂ܂Łu�V�ƕ����猺�M�v�𖼂̂��Ă����Ƃ���A�����͂������������̎��㊵�s���A�V����ɂȂ��Ă�����Ȃ������l�ł���B�����̕��@�҂Ƃ��Ẵt�H�[�}���Ȗ��́A���ʂ܂Łu�V�ƕ����猺�M�v�������̂ł���B �@���R�^�́u�V�ƌ��M�v�́A���̂�����ɂ����āA���@�҂Ƃ��Ẵt�H�[�}���Ȗ��ɋ߂����A�E���u������v��E�������߂Ă���B����͖��{���͊m���ߒ��Ŋ��E�̌n�̈ꌳ�����i�ޒ��ŁA�ї��R�̂悤�Ȑ����v�z�Ƃ��炷��A�����������Ԋ��s�͌��镾���ł���A�u������v������ɂ͉������������Ǝv����B�Ƃ������Ƃ́A �@�@�@�@�V�ƕ����猺�M�@���@�V�ƕ������M�@���@�V�ƌ��M �Ƃ����k��R�[�X�����ꂾ���A�������A�K�����������ł͂Ȃ��A����Ɋ����ɐ��Ǝ��i�����ȁj�̑g�����ŋL�����ɂ����Ȃ��ł��낤�B�����������ł���Ƃ���A�u�V�ƌ��M�v�Ƃ����\�L�ɂ́A���R�ƕ����̐e�����W�����f����Ă���ƌ����ׂ��ł���B�t�H�[�}���Ɂu�V�ƕ����猺�M�v�ƋL���P�[�X�ł��Ȃ��̂ł���B����͗��R�^�̓��e�̒��q�����Ă��킩��B �@�����ė��R�^���u�V�Ɓv���M�Ƃ������ŌĂ�ł��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B�����́A�\��ŐV�Ɩ���Ƃ𑊑����āA���̌�A�d�B�P�H�ŎO�ؔV�����A���ňɐD�����ꂼ��{�q�ɂ��āA�{�{�Ƃ�n�݂��ċ{�{���𖼂̂�悤�ɂȂ�B�����̏o���ɂ������ŏ��̎����͕s�������A�������炷��A �@�@�@�@�i�����s���j�@���@�V�Ɓ@���@�{�{ �Ƃ����R�[�X�ł���B�������A�����̎Y�n���d�����K���S���Ƃ���A���Â�ɂ��Ă����̏o���͐ԏ����t�̕��Ƃł��낤�B �@�����͎��g�̑�ɋ{�{���𖼂̂�悤�ɂȂ�A���ꂪ�ʏ̂ƂȂ邪�A����͐����̎����ŁA���@�҂Ƃ��Ă͂����̏o�ƏC�s�҂Ɠ��������𑗂�A���̂悤�ɂ��ĐV�Ǝ��𖼂̂�҂Ƃ��Đ������̂ł���B�����̃_�u���l�[���ɂ́A�����ƒE���҂̓�d�����ێ������ނ̐�����������Ă���B���R���ĉ������̂́A�]���܂ł��Ȃ��A�u�V�Ɓv�𖼂̂镐���̕��ł���B �@Go Back |

�V�ƕ����瓡�����M  ���M�L���@�{�{���� ���i15�N�L�n�������������� |

|

�@�i2�j�ΐ썶���^���V�B��m�VਔV�� �@�V�ƌ��M���Ɏ^���˗����Ă����̂́A�ΐ썶���^�Ƃ����҂ŁA���̒���������̂́A��m�ւł���Ƃ������ƁB���R���W�������t�������L�̏��́A���̎^�Ɠ��l�ɁA���̒��x�̂��̂ł���B �@�Ƃ��낪�A�������甭���āA���ɂ����ĐV�ƌ��M������`���Ƃ����ׂ����̂������������ƁA�܂�����ɂ���č����ł������A�����������b���Đ��Y����Ă��邱�ƁA����͏�q�̒ʂ�ł���B �@�����ŁA�����ł��̒��L�ɂ����l�̖��A�ΐ썶���^�Ɣ�m�ւƂ͉��҂��A������q�ׂĂ݂悤�B �@�܂��A���̌��̒������������m�ւ́A���m�̐l���Ƃ܂ł͂����Ȃ���������Ȃ����A����ł��A�܂��܂����j��L���Ȑl��������A�����č���͂Ȃ��B���Ȃ킿�A��m�ցi1578�`1655�j�́A���ږm�ցA���@�t�B�ї��R����5����N���ŁA�ƍN�Ɏd�����B��t�ł��邪�A���{�l�Ƃ��Č䉾�O�̈�l�ł���B �@�c���͕��c�M���̎���E��@���B���̔�m�֏@�����M���Ɏd�����B�M���̌䉾�O�̒��ɁA���}���c���ցE�R�{��сE��������E���c�����ցE���������̖��ƂƂ��ɁA��@��E��m�ւ̖����݂���̂́A��@���A�@�����q�ł��낤�B���c���ŖS��A�m�֏@���͉ƍN�Ɏd�����B�����w��m�֊o���x�w�c���N���m�L�x�Œm����l�ł���B �@���q�̖m�֔@�t���A�ƍN�Ɏ���E�䉾�O�Ƃ��Ďd�����B���̖m�֏@�����A���q�̓��ږm�֔@�t�ƍ�������Ⴊ���j�w�҂Ɍ�����B���͋����ׂ��ł��낤�B���q�̖m�֔@�t�̗��j�Ɏc��Ɛт́A���{�ŏ��̃I�[�v���Ȑ}���فE���ɂ�ݗ��������Ƃł���B����͐��ی��N�i1644�j�A�����̎��̑O�N�ł���B�m�ւ͐�������ɏZ��ň�Ƃ�����Ă����炵���B �@�m�ւ𑒂����Ƃ����㉤�@���A�ѐM�Đ�̖m�֔肪�������Ƃ����C�P�@���A���͎s�X�n�ƂȂ��Č������Ȃ����A���Ƃ͓������̔n��������Ō������ɂ������B �@���R���W�̒��L�ɂ́A��m�ւƂ݂̂����āA���ꂪ�m�֏@�����A2��ږm�֔@�t�̂��Âꂩ�s���ł���B�����A�����͐��ォ�炵�āA���ږm�֔@�t�̕��ł��낤�A�Ƃ��Ă����̂ł���B �@���āA�ȏ�̂悤�ɔ�m�ւƂ������̐l���ɂ��Ă͝܂炩�ł��邪�A����ɂ��܈�l�A���R�̎^�𗊂u�ΐ썶���^�v�Ƃ���l���͕s���ł���B�u�^�v�Ƃ�����恂̋L�ڂ��Ȃ�����A�_�����ނ悤�Șb�ł���B �@�ї��R�Ɛe���������l���ɁA���s�̎��哰�ŗL���Ȑΐ��R�i1583�`1672�j������B���̐ΐ��R�̌W�݂ɂ��́u�ΐ썶���^�v�������̂�������Ȃ��B���ꂪ�ł����肻���Ȃ��Ƃł���B �@�Ƃ��낪�A���n�����`�L�w�����`�x�ɂ́A��L�̂悤�ɁA���ꂪ�u�������v�́u����{�ΐ썶���v�Ƃ����҂��Ƃ���B�܂�A�w�����`�x�̒i�K�ŁA���̐ΐ썶���^�Ȃ�l���ɂ��āA�u�������̊��{�v�Ƃ�����₪�����Ă����̂ł���B���̍��������ɂ�������b���v�f�ł���B �@�w�����`�x�̂����u�������̊��{�v�Ƃ́A�ނ��A�{���͗��R���W�Ɂs�ΐ썶���^���V�t�Ƃ݂̂������̂��A�����ɂ���đ����������̂ł���B�w�����`�x�̓`�����ɂ����āA���̉����̓W�J�v���Z�X�͂����ł���B�\�\�����ё��^�𗊂��炢������A���́u�ΐ썶���^�v�͕�����킾�낤���A���R�͖��{�Ɏd�����l������A����͍]�˂ł̘b���낤�B���{�ɂ͐ΐ�Ƃ͕������邩��A���R���W�ɂ���ΐ썶���^�͊��{�̐ΐ쎁���낤�A�ƁB�������������̋ؓ����܂��o�āA�����Ă���ɂ��ꂪ�`���������̂ł���B�������āA���ɂ�����`���ߒ��ŁA�u�ΐ썶���^�v�͕������̊��{���Ƃ������ƂɂȂ��Ă����悤�ł���B���ꂪ�w�����`�x�̒i�K�B �@������ɁA��p�w��V�L�x�̒i�K�ɂȂ�ƁA������l�Ƃ��������͉������ꂽ���A�u���{�v�Ƃ��������͏�����B�܂��A������̔�m�ւ̘b���폜����Ă��܂��B���̑��ɁA�]�˂Ƃ����ꏊ�ƁA�������]�˂𗧂�����Ƃ��A�Ƃ������̐ݒ肪����B�����������Ƃ́A���q�̂��Ƃ��A���ɂ�����`���ψىߒ��������݂̂ł���B �@���ۂɊ��{�Őΐ�Ƃ͕�������B�������A�ǂ���u�ΐ썶���v�ł͂Ȃ��B�ƂȂ�ƁA�u�����v���ł͂Ȃ����̂́A���ۂɊ��{�Őΐ�Ƃ͕������邩��A�����̐e���̂����ɂ��̐ΐ썶���𖼂̂����҂��������ƍl���Ă��悢�B �@�������A������w�����`�x�̂��̓`���̖��ɍS�D���邩����ɂ����Ăł���B�����A�����`���Ƃ݂�A�K�������u���{�E�ΐ썶���v�Ƃ�������ǂ�������K�R�͂Ȃ��B���{�ɐΐ썶���Ȃ�Y���҂��݂��Ȃ��̂�����A������A���n�����`�L�̐��b�ɍ\�킸�A�ʂ̕�����T��˂Ȃ�Ȃ��B���̐ΐ썶���^�Ƃ͂����Ȃ�l���B �@�����ŁA�ӊO�ȂƂ��납��A��������҂������āA���Ƃ��ΖȒJ��Ȃǂ͏��a�O�\�N�ォ��A�w��V�L�x�́u�ΐ썶���v���A����~�����`���ɂ��̖���������A�{���ƉƐb�u�ΐ��Łv�Ɠ��ꎋ�����̂ł���B���̗]�n���������Ƃ����̂��A�w��V�L�x�́w�����`�x�ƈ���āA�u���{�v�ΐ썶���Ƃ͏����Ă��Ȃ�����ł���B �@�������̐ΐ��ł��A��ɖ{���Ƃ�v�d���č]�˂֍s�����Ƃ����\�������邪�A�Ƃ��낪����͖T������̂��Ȃ��B�ΐ��ł��{���Ƃ�v�d�����Ƃ����؋��͂Ȃ��̂ł���B�ނ���A��a�S�R����̖{���ƕ������i���L��������ƒ��������j�ɂ��A��S�Ύ��̐ΐ��ł̖����݂���B�Ƃ���A�ΐ��ł𖼂̂�q�����A�Ȍ���{���ƒ��ɑ������Ă����̂ł���B���������āA����~�����`���̐ΐ��ł��A���n�����`�L�Ɍ��ꂽ�ΐ썶���ƍ������ׂ��ł͂���܂��B���Ƃ��Ɛΐ썶�����]�ˏZ�ɂ��Ă��܂����̂́A���n�`�L�ł���B �@�ΐ썶�����A����~�������邢�͎O�͕������`���̐ΐ��łƓ��ꎋ����̂́A�悤����ɓm��ȍ����ł����āA���̍������Ȃ����Ƃł������B�Ƃ��낪�A���̖ȒJ�������������o�āA�����ł����A�ΐ썶����ΐ��łƍ������Ę_���镐���]�`��瑂�₽�Ȃ��n���ł���B����͕��������̂��߂ɂ��������ׂ��X���ł���B �@���R���W���L�^�����u�ΐ썶���^�v�Ȃ�l���̒T���ɂ��ẮA���łɈȑO�m�T�C�g�сn����鉺�̃y�[�W�Ŗ��炩�ɂ���Ă������Ƃ�����B���i���N�i1631�j�{���������v����ƁA��j�������{���Ƃ𑊑����ĕP�H���ƂȂ����B���̂���A�{���b��琭�����]�˂���P�H�̖{���Əd�b�ɑ�����������A�����Ɠ�����F�߂�ꂽ������S���Ă���Ƃ������e�ł���B���̏���̈���A�{���Əd�b��̊�Ԃ�̒��Ɂu�ΐ썶���a�v�Ƃ�����������B���̂��Ƃ��炷��ƁA�{���ƂɎd���Ă������ƂɁu�ΐ썶���v�𖼂̂�l���������̂ł���B �@�ȏ�̌������ʂ���A���R���W�Ɂu�ΐ썶���^�v�Ƃ݂̂���L���̒n�_�ɕ��A����A�K�������u�������Ŋ��{�v�̐ΐ썶���Ƃ����w�����`�x�̋L���ɍS�D����K�v�͂Ȃ��B��������A�ނ���A���i8�N�̍b���i�{�������j����ɖ���������A�{���Əd�b�́u�ΐ썶���v�̐������シ��̂ł���B �@�������R���W�Ɏ��^���ꂽ�^�̒��ɁA�s�{�����L�������V�t�ƒ��L�̂��錹�`�o�^������B���R�́A�������璷���̋��߂œ��{�����^��������炵���B���{�S���𝢂�ŁA���R�͂��̂����A���b������L�b�G�g�܂ŎO�\�l��������Ă���B���`�o�^�͂���Ƃ͕ʂ̂��̂ŁA�{�������̋��߂ɉ��������̂ł���B �@���̖{�������i1614�`1671�j�́A�����ɉ��̐[���P�H���E�{�������̉��ɂ�����B���i���N�i1631�j�{�������f���ē�j�������P�H�����k�����A��������N����Ŋ��i�\�ܔN�i1638�j�����A�����̒��q�E�������c�������̂ŁA�����̏]�Z��ł��鐭�����{���Ƃ̉Ɠ𑊑����ĕP�H���ɂȂ����̂ł���B �@�����������{�������͓�\�܍A���̎�y�ł͕P�H���͂Ƃ܂�ʂƂ��ꂽ���A���N��a�S�R�ɓ]���A��ւɁA��a�S�R�����\�N�̃x�e�������������i1583�`1644�j���P�H��ɓ������B��a�S�R�ֈڂ����{�������́A�����\��N�i1671�j�ɍ]�˂Ŏ��ʂ��A����܂ŎO�\�N�ȏ�̒����ԁA��a�S�R���ł������B �@�{�������́A�{�������̉��ł���A�Ⴂ����d�B�P�H�ŕ����ڌ��m���Ă����l�ł���B����䂦�A�{�����������R�ɋ`�o�^���˗������Ƃ��������肪�����[���B�{���ƊW�҂����R�Ɏ^�𗊂�́A���R���W�ɂ́A���̖{�������Ɛΐ썶����2�Ⴀ��A�Ƃ������ƂɂȂ邩��ł���B �@�������āA���R���W�ɂ���u�ΐ썶���^�v���A�ǂ̐���̐ΐ썶���Ȃ̂��s���ł��邪�A�{���ƒ��̏d�b�ɐΐ썶���̖������邱�Ƃɉ��߂Ē��ӂ��ׂ��ł���B�]���̕����������C�Â��Ȃ������l�������A���̖{���Əd�b�̐ΐ썶�����A��m�ւ𒇉���ɂ��āA���R�ɉ�^�𗊂Ƃ����\�������邱�Ƃ��A�����ŋ������Ă��������B �@�܂�A�`���q�ׂ��ΐ��R�̌W�݂ɐΐ썶���Ȃ�l���������Ƃ����\���ƁA������́A�ΐ��R�̌W�݂Ȃ��m�ւ����܂ł��Ȃ��낤�Ƃ���A����Ƃ͕ʂ̐l���A�܂肱�̖{���ƉƐb�̐ΐ썶���ł���B���ʂ̉\���Ƃ��ẮA���̓�l�Ɍ�����ł��낤�B �@�����ЂƂ����A���̗��R�^�V�ƌ��M�摜�̐��쎞�����s���ł���B���R���W�̙Ɏl�\�Z�ƙɎl�\���ɁA���R�����������ɏ������^���܂Ƃ߂Ď��^���Ă���B�����ɂ͎^���������N�L���Ă���P�[�X�����邪�A�{������������L�̋`�o�^�Ɠ������A�V�ƌ��M���^�ɂ͂��̋L�ڂ��Ȃ��B �@���������āA���R�����̑��^���������������A���R���W����͒��ڒm�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B�ł́A����͂��̎����Ƒz�肵���邩�B���{���������Ă���A���̏ё����畐���̔N��̌����������A�c�O�Ȃ��炻��͍s���s���ł���B �@������Ɍ㐢�쐬���ꂽ�����̖͖{�ł́A�����Ă��͕����V�N�̎p�ł���B���������āA�������猴�{�̏ё����A�V�N���̕����ł������낤�Ɛ����ł��邪�A����ƂĂ������Đ����͂����錩���ł͂Ȃ��B�㐢�̖͖{�̓n�C�u���b�h�ɏ��v�f�����Ă��܂�����ł���B���R�^�ƘV�N��������g�ݍ��킹��A���z�͖{�̑̍قɂȂ�̂ł���B���Â�ɂ��Ă���X�����m��̂́A�㐢�̖͖{�ɂ����Ȃ��B �@�ƂȂ�ƁA���{�̏ё��������V�N���̂��̂ł͂Ȃ��A�s�N���̑��������ƍl�����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B���̂悤�ɗ��R���^����ꂽ�̂͑s�N�̕������������Ƃ���A��X�͂��̃��C���̌��_�Ƃ��āA���Ȃ葁��������z�肵�Ă���B�܂�A�����s�N�̌��a�N�ԁA���邢�͊��i�O�����낤�ƁB����́A�����������d�B�ɂ��������ł���B �@���łɏq�ׂ��悤�ɁA��X�̏����ł́A���ۂɂ́A�ї��R�ƕ����͂��łɈȑO����m�����������B�Ƃ���A�ΐ썶���^�����R�ɕ������^�𗊂Ƃ��āA���R��������������̂́A���R���������悭�m���Ă�������ł���B�����Ă��̈ꌏ�̏ꏊ�́A�]�˂ł͂Ȃ��A�ނ��닞�s�ł��낤�B���R�̖{���͋��s�ɂ���A�]�˂Ɖ��҂��Ă����B�ނ��]�˂ֈڏZ����̂͊��i11�N�i1633�j�ƁA���Ȃ��ł���B �@�������A�w�����`�x�Ɍ�����悤�ȁA�u���{�v�ΐ썶���Ƃ����悤�Ȑ�����b�����������̂́A���R�͖��{��p�w�҂ł��邩��A����͍]�˂ł̘b���Ƃ����㐢�̍��o�ɂ����̂ł���B�]�˂̘b�Ȃ�A�ΐ�^�͊��{���낤�Ƃ���������H���o�R���āA���̓`���͏o���オ��B �@�������������`������������Ƃ����̂��A�㐢�ɂȂ��ėї��R�^�����ё���̖͎ʁA�R�s�[�������o����Ă�������ł���B���̕��{�������ɂ܂��`���Ƃ��āA���ꂪ�������闝�R���������B�`���Ƃ������̂́A�������������ɂ܂��R���K�Ƃ��ďo��������̂ł���B�`���Ƃ́A���ꂶ�������łɉ��߂ł�������Ȃ̂ł���B �@Go Back |

�]�ː؊G�}�@��

*�y���]�N�\�z

�s���@�t�B�����㉤�@�ɑ����B�ѐM�Đ��͏C�P�@�ɂ���B�m�ցA������̕ӂɕ��ɂ����āA�a�m�̏��Ђ����߁A���l��ㆂ����ށB�������ɂƉ]�t

*�y�����`�z

�s�������ɔy�m���A����{�ΐ썶���A�����m�����ʃV�e�]���ѓ��t�j�߃}���B��m�āA���^�����V�B���ꎌ�A���R���W�j�o�B���R�R�j���o�X�t *�y��V�L�z �s�ΐ썶���m�]�l�A���U�j���e�����{�u�B���U�]�{�j�ʃ��R���A�����`�V�e�A�����M�X�B��櫃��ѓ��t�j���t�e���V�B���R���W�j���G�^���B���m���m���j�o�X�t

*�y�ȒJ��z �s����͋{�{�����̌Â����ł������ΐ��Ő������A�I�O�̂��ߕ����̉摜��m�l�̉�H�ɕ`�����A����{�̎ї��R�ɂ��̂�Ŏ^�����������Ă�������Ɓw��V�L�x�ɏo�Ă�����̂ŁA���̂Ƃ��̗��R�̕��͂́w���R���W�x�ɂ����߂��Ďc���Ă��邪�A�i�㗪�j�t�i�l�ؕ��|�җ�`�E���a57�N�j

*�y����~�����n���z

���{�{�������M�� ���\�\�\�\�\�\�� ���������E�q����o �����c���O�Y���S ���R�c�ɓD�� ���ΐ��� ���s��]���q�� ���������V��\�\�������n ���ĔC��笏d�鄦�g�c���Y�E�q�� �@�@�@�@�@�@�@�����Ԑꑾ�v �@�@�@�@�@�@�@���쑺�핺�q �@�@�@�@�@�@�@�����c�����q��S�v �@�@�@�@�@�@�@�@�i���c�~�����c�j

*�y�{���b��珑��z

��M�\�B��B�������\����ਏ�g��ٓa�k���䒉���l�E�吆�a�k�y�䗘���l�E�]��a�k���䒉���l�E�M�Z�a�k�i�䏮���l�퉺�A���Z���k�{�������l��Վ��V�V�������t�A�\�o�a�k���`�l�ꖜ�A���L�k�����l�Ɏl���Ό�m�s�퉺�A��ڌ��V�V�ҋg�������o�|��ӂɌ�B�d�����k����ԁA�S���푶��B�ތ� �@�[�\���\����@�@�@�@�b�@��m�ԉ��n �@�@��甋x�V�@���������q��a �@�@�������a�@�����͓��a �@�@�s�z�y���q��a�@���⑾�Y���q��a �@�@�����Y���q�a�@�͍����ܘY�a �@�@���쎡���q��a�@����s�Y�E�q��a �@�@���⌌���a�@�ΐ썶���a �@�@���V�ܘY���q��a�@�����F���q��a

*�y�{���Ɨ��n�}�z ���{�������� �@���\�\�\�� �@������������ �@�b�@�@�b �@�b�@�@�������\������������ �@�b�@�@�b �@�b�@�@�����`�\���� �@�b �@������������������

*�y�ї��R���W�z

�s���`�S�^�@�m�{�����L�������V�n �O�ݎ�A�����_����{�A�b�h���Z�A�t�R�����k萁A���َ����s�ӁAॗL�����A����\���J�z�A��n���A栏��A��䈎��S���A�v军Ӎ��~�C�A�`�����A���V�A���B�s�m�{�U�V��A�쎭��ਐ�e�A�z���}���A�ߓ����㏟�Y�����얼�A�����Љ��������T�����A���Ԋ�萐��r�����A�f�i���R�c�镢�M�A�҉ؗ����\�����ƁA�x�o�^���e���߁A�юO�ڏH���������O�A��Ǔ�轁k�ɂ��l��ᢕK���A���e���A����詻詻�A�T�����A���������A���w�D���A��Ήi�_�t�i�Ɏl�\���j  �V�N�������Ƙ̑g������ �u�^�͓V�ɗL��A���͐l�ɗL��v |

|

�@�i3�j�����ŘA�ˑŎҁc �@���āA�������病�R�^�̖{���ł���B�����ł܂��A�����̌ꎌ��ǂ݉����Ă݂�A�ȉ��̂悤�ȓ��e�ł���B

�u�����ŘA�ˑŁv�́A�ّm�̖ό�Ȃ�B�����̐ւ̔�ĉ���́A���m�i���m�j�̌��p�Ȃ�B���q�E�V�ƌ��M�A��育�ƂɈ꓁�������A�̂��ĞH���A�u�ꗬ�v�B���̌��Ƃ���A�܂�捔���i�h���j�Ƃ���A�c���}�g�A���L�Ȓ��A�S�ɓ��A��ɉ����A���ĂΑ��������A�U��Α����s��B���ӂׂ��A�u�ꌕ�͓ɏ������v�ƁB�܂��Ƃɐ��A�ςɂ��炸�A���ɂ��炸�B�˂��͂��A�i��ňȂĖ��l�̓G���w�Ԃׂ��B���������ĔV���ジ��A�����̉A�̒����A�����̍��E�̎���������B�����Ȃđ��栂�A毂ɑR����B

�@�ނ��A���ꂾ���ł��̎^���𗝉��ł���l�́A������{�ł͏��Ȃ��낤�B�������]���̕��������ł́A���������������̂��Ȃ��B����䂦�A�v�]������̂ŁA�����ł��̓��e����ǂ��Ă݂悤�B�@�܂��A�u�����ŁA�A�ˑł́A�ّm�̖ό�Ȃ�B�����̐ւ̔��ʼn���́A���m�̌��p�Ȃ�v�Ƃ���Ƃ���́A�������ʂȂ��̂ł͂Ȃ��A�T�w�╶�|�̈�ʓI���{��w�i�ɂ��Ă���B�u�����ŁA�A�ˑŁv��u�����ցv�Ƃ����������āA���ꂪ�ǂ̌̎��̘b���A�����ɕ�����Ƃ����d�|���ł���B �@�u�����ŁA�A�ˑŁv�́w�ՍϘ^�x�̕����̈�b�ɂłĂ���B�����̑T�I������s���������L����Ă��邪�A�Ȃ��ł��A�������s�����i���j��U��炵�Ȃ����������Ă����Ƃ���������ɁA���̂Ƃ������������Ă����Ƃ����l��A �@�@�@�@�����������Ł@�@�Ó����Ó��� �@�@�@�@�l�����ʗ������Ł@�@���A�ˑ� �@���������āA���R�^�́u�����ŁA�A�ˑŁv�́A�w�ՍϘ^�x�̂��́u�l�����ʗ������Ł@���A�ˑŁv�܂��Ă̓����ł���B�u�ّm�v�Ƃ����̂́A�����̂��Ƃł���B �@�w�ՍϘ^�x�̘b�͂������B�\�\�����͂����s���ŗ��炵�ď����Ă����A�u���������������Ό��ґł��B������Ȃ��������Έ���ł��B�l�����ʂ��痈��ΐ����ł��A�ӖŖ@�ŗ���ΘA�ł��đłv�ƁB�Սς͎��҂�����āA�����ɖ�킹���A�u���̂ǂ�ł��Ȃ��A����ė�����ǂ�����H�v�B�����͎��҂�˂��Ƃ��ĉ]�����A�u�����͑�߉@�Ŕтɂ������v�ƁB���҂��A���ĕ���ƁA�Սς͉]�����A�u����͈ȑO���炠�̒j���^���Ă����v�ƁB�悤����ɑT�ⓚ�̉��V������A�ւ��ȉ���͖��p�ł���B �@�������A���R�^�̍ŏ��ɂȂ��������o�Ă���̂��Ƃ����A������u���R���^�v�̃V�[���������ɂ���̂��낤�B�܂�A���́u�O�Ɏ����ĉ]���A�`�s���A��s�A�A�����͕ւ��ғl��|���A����͑����g��I�͂��B�L��߂�̐l���B���ꉽ�̑̒i���v�������ɂ����Ă̂��Ƃł���B�ՎR�����ɓ�����A�O�ɍ����ĉ]���A�u�䂪�^��籂������ۂ�v�B�O�ʂ��Ƃ���̐^�������Ă��A�R�m�����A�����o�łāA�|�ғl�A�Ƃ����b�ł���B���R�^�͕����ё���̂��Ƃ�����A�u�`�s���A��s�A�A�����͕ւ��ғl��|���v�́A�������o�Ă���Ƃ����킯�ł���B �@�Ȃ��A���{�ł͓����͂��ߏ��t�̂���u�����������ŁA�Ó����Ó��Łv�̕����蒅�����悤�ł���B�܂������́A�ڔ��̂����鋕���m�̐�t�ƂȂ������A����͌㐢�̂��ƂŁA���R�̎^�Ƃ͖��W�ł���B �@���́u�����ցv�́A������L���Ȕ���̈�A�C���o�̎��ɂ��B���Ȃ킿�A �@�@�@�@���V�k�z�鑓��@�@�������[���e �@�@�@�@�O�ˊx�z�l�s���@�@�N���ߓ���� �@�C���o�́A�����l�Љ�ł͌��݂ł����O�̐M�Ă������̐_��ł���A�_�b�I�`���̐l���B�Ƃ��ɐ_��Ȃ���T���w�Ƃ����`������A���O����v�̑̌��҂Ƃ������B �@�������Ȃ���A���ꂾ���ł́A���R�^�̋���͗����ł��Ȃ��B�Ȃ��A�����ƘC���o�Ȃ̂��A����́u�����ŁA�A�ˑŁv�ɂ�����u�łv�ƁA�u�����ցv��ʖ邠�镨�A����ɂ������B���Ȃ킿�A����͓����ł���B �@�ւ������̉B�g�ł���Ƃ͌��₷�����������A���傪���ꂼ��V���{����L���邤���A���̘C���o�̃V���{���͂܂��ɕł���B�`���ɂ��A�C���o�͎t���̉Η��^�l�i���邢�͏ߗ��܁j���ۂ����V���[�}�j�X�e�B�b�N�Ȑ��X�̎������������A�ٓV���@��`�����ꂽ�B�_�傾����s���ŁA�����i�����j��ގ������Ė��O��������B�����ŁA�C���o���ɂ͔w���Ɍ����p�̂��̂܂ł���B �@�Ƃ�����A�����ŗ��R�́A�����́u�����ŁA�A�ˑŁv�Ɓu�����ցv�̘C���o���o���āA��������铹���������ŁA�����́u�ّm�̖ό�v�ł���u���m�̌��p�v���ƒf�j����B�ّm�̑T�������A���m�̐_�哹�����p������B �@�������A���̂�����̃j���A���X�́A���S���X�e�B�b�N�ł͂Ȃ��A�C���̓��[���A�ł���B���R�͗��R�������Ă���̂ł���B��q�̓k�E���R�炵���A�O����v��ے肷��킯�ł��邪�A�����͗�����x�Ɏa��̂Ă���̐U������������̂ł���B �@Go Back |

*�y�ՍϘ^�z

�s�������A�퉗�X�s����]�A�u�����ҁA�����ŁB�Ó��ҁA�Ó��ŁB�l�����ʘҁA�������B����ҁA�A�ˑ��v�B�t�ߎ��ҋ��A㘌��@�����A�֔c�Z�]�A�u�`�s�o���Ҏ��@���v�B������J�]�A�u�ғ���߉@���L�V�v�B���҉�A�����t�B�t�]�A�u��n�ҋ^�������v�t  �����T�t����

*�y���@�ᑠ�z

�s�m�́A�o�m�ɂ��炸�A�o�m�͏��ʂȂ�B���m�̒m�ɂ��炸�A���m�͑���Ȃ�B���邪�䂦�ɒm�͕s�G���Ȃ�A�s�G���͒m�Ȃ�B�Ւm�Ɠx�ʂ��ׂ��炸�A���m�ƋǗʂ��ׂ��炸�B���̕s�G���Ƃ��ӂ́A�����������ŁA�Ó����Ó����Ȃ�B���j�o����Ȃ�t�i���T⼁j  �i�y�{���z�a�lj�@�C���o |

|

�@�i4�j���q�V�ƌ��M�A����莝�꓁�A�i�H�ꗬ �@�ّm�̖ό�ƕ��m�̌��p����Ŏa��̂ĂāA���āA�u���q�V�ƌ��M�v�̓o��ł���B�����ł́A�u�{�{�����v�ł͂Ȃ��A�u�V�ƌ��M�v�ł���B���̓_�ɒ��ڂ��ׂ��ł��邱�Ƃ͂��łɏq�ׂ��B �@���́u�V�ƌ��M�v�Ƃ���̂́A���@�҂Ƃ��Ă̕����̃t�H�[�}���Ȗ��̂�A�u�V�ƕ����瓡�����M�v�ɑΉ����閼�ł���B�������A�����͑��^�ł����āA�����Č������͂ł͂Ȃ��̂ŁA�ʏ̂́u�{�{�����v�ł��悢�킯�����A���R�͂������Ă��Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A����́u�{�{�����v�����Ԃ̒ʏ̂ƂȂ�ȑO�̍�ł͂Ȃ����Ǝv����B���Ȃ킿�A�����s�N�̍��̑��^���낤�Ƃ����ڐ��ł���B �@���āA�����͕����̗g�̒i�ł���B���Ȃ킿�������q����B�\�\���q�E�V�ƌ��M�́A��育�ƂɈ꓁�������A�̂��ĞH���u�ꗬ�v�B���̌��Ƃ���A�܂��h���Ƃ���A�c���}�g�A���L�Ȓ��A�S�ɓ��A��ɉ����A���Ă��Ȃ킿�����A�U�߂���Ȃ킿�ł��s��B�܂��Ɉ����ׂ��A�u�ꌕ�͓ɏ��ĂȂ��v�ƁB�܂��Ƃɂ���́A�ّm�̖ςł͂Ȃ��A���m�̌��ł��Ȃ��c�B �@����͗��R�̔O���ɂ����������̃C���[�W�ł���B���ꂪ���̃X�^�C���ł��邱�ƁA���̂��Ƃɒ��ӂ������B�V�ƌ��M�Ƃ����A���B���ꂪ������ʂ̃C���[�W�A�f�l���C���[�W����Ƃ���̕������������悤�ł���B �@�����̋����͌����ʂ肾���A�������̂��āu�ꗬ�v�A���R�͂���Ɍĉ����āA�u�ꙙ�s���v�i�ꌕ�͓ɏ��ĂȂ��j�Ƃ����e�[�[���L���B����̓j�����Ə�����Ƃ���ŁA���R�̎^���̃��[���A�ƌ����ׂ��l���ł���B �@�������u�ꗬ�v���̂����Ƃ̂��Ƃ����A����Ɋ֘A���Ă����A���m�̂��Ƃ��A�ܗ֏��n�V�ɂ́u���ꗬ�Ɩ����鎖�v�ɂ�������B�\�\���咣����̂́A���m�͕����E�m���Ƃ��ɁA�ɍ��ɂ���������炾�B���̓��A�̂͑����k�����l�E���k�����ȁl�Ɖ]���A���͓��k�����ȁl�E�e���k�킫�����l�Ɖ]���B���m����҂����̗����������Ƃ́A�ׂ���������킷�܂ł��Ȃ��B�䍑�ɂ����āA���̂킯��m��҂��m��ʎ҂��A���ɓ�тт邱�Ƃ����m�̓��ł���B���̓���̗��_��m�炵�߂邽�߂ɁA�u�ꗬ�v�Ƃ����̂ł���A�]�X�B �@�����̓�����́A���m�����E�e���̓�тт�̂͂ǂ����ĂȂA�Ƃ����l���w�I���ڂ���͂��܂�B����̓_�e�ō��ɍ����Ă���̂ł͂Ȃ��B���̗������Ɏg�����߂��A�Ƃ����킯�ł���B �@��������ƁA���ꂼ��Ў�Ɉ꓁��������A���Ƃ����̂͂悤����ɕЎ藬���Ƃ������ƁB���Ȃ킿�A�ꖽ���̂Ă鎞�A������c�炸���ɗ��Ă��ɍ��ɔ[�߂��܂��ʂƂ����̂́A�����Ė{�ӂł͂Ȃ��͂����B����ǂ��A����ɕ��������āA���E�Ƃ��Ɏ��R�Ɉ����̂͂ނ��������B������A���������Ēb�B������̂́A������Ў�ł��g���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ł���A�ƁB�b�͖����ł���B �@���E�����ȂǑ傫�ȕ���́A����Ŏ��͓̂��R�����A����e���̂Ƃ��������͂��Ƃ��ƕЎ�Ŏ�����ł���B���ł́A����ɋ|������̑��ǂ�ȓ���������Ă��Ă��A���ׂĕЎ�ő������g�����̂ł��邩��A����ő������\���邱�Ƃ͖{���̂����ł͂Ȃ��B�꓁���͑����{���̗p�@�ł͂Ȃ��A�Ƃ���̂ł���B �@������Ջ@���ς̂��ƂŁA�����Ў�ő����������đł��E���̂���������́A����Ŏ����đł����߂�Ƃ悢�B��Ԃ̂����鎖�ł��Ȃ��͂����Ƃ����B�������A���ł͕Ў�ő����������̂��{���̐퓬�@�ł���B�ꗬ�Ƃ́A�Ў�ő�����U�芵���悤�ɂ��邽�߂ɁA�������đ�����Ў�ŐU��̂��o����̂ł���B �@�l�͂���ł��A�͂��߂Ď��������́A�������d���ĐU����Ƃ��ł��Ȃ�����ǂ��A����͑����Ɍ��炸�A���ł��ŏ��n�߂����͂������B�|�������ɂ������A�������U��ɂ������̂��B���������̕���Ɋ����ƁA�y�Ɉ�����悤�ɂȂ�B�������U�芵���ƁA���̗͂āA�y�ɐU���悤�ɂȂ�B �@�ꗬ�ł͑����̒������߂Ȃ��B�����̂悤�ɁA���͒����ق����悢�A�Z�����������悢�ƁA���̒��Z�ɂ�����邱�Ƃ͂��Ȃ��B�����͍L�����ŐU��A�e���͋������ŐU��B�ɉ����Ďg��������̂ł���B�悤����ɁA�����̓X�^�C���ɂ������Ȃ��B�����܂ł�����ɂ�������p�����Ȃ̂ł���B����������A�X�^�C���ɂ������Ȃ�����A���ʂƂ��ē��Ȃ̂ł���B �@���R�^�̈����Ƃ���́A���q�E�V�ƌ��M�A��育�ƂɈ꓁�������A�̂��ĞH���u�ꗬ�v�A�Ƃ����̂́A�����������ƂȂ̂ł���B���́u�ꗬ�v�Ƃ������́A�ܗ֏��i�K�̕����ӔN�̂��ƂƂ݂Ȃ����������邪�A���ۂ͂����ł͂Ȃ��A������N�̂��납�炷�łɗp���Ă������̂ł��낤�B �@����ɂ����A�������p�������V�Ɩ���̕��@�̉Ƃɂ́A�p�����łɂ������B����͕����Ȍ���u���v�Ƃ��ď����ɍs���Ă����B���q�蕶�̂悤�ɁA����̏\��p�������ǂ��ēp��Ƒn�����Ƃ����̂́A���̕����`���ł����āA�{���́A�V�Ɩ���̒i�K�ł��łɓp�͂������B�����͂��̋Z�p������������Ƃ����̂����ۂ̂Ƃ���ł���B���������āA�u�ꗬ�v�́A�V�Ɩ��V�ƌ��M�̏������狻�s����Ă����̂ł���B �@���R�̎^�́A�����̓̌|�p���q�ׂāA�u�ꙙ�s���v�i�ꌕ�͓ɏ��ĂȂ��j�Ƒ[�肵�A�������Ă���ɁA�u�܂��Ƃɂ���́A�i�ّm�́j�ςł͂Ȃ��A�i���m�́j���ł��Ȃ��v�ƋL���Ă���B�܂�A�����ŁA�`���́u�����ŁA�A�ˑŁv�̕�����A�u�����ցv�̘C���o���Ăёz�N�����߂āA�����̌��p�͋��ٓI�Ȃ��̂����A����͖ςł��Ȃ��A���ł��Ȃ��A�\�\����������A�܂��ɐ^�ł�����ł���ƁA���̌|�p���̗g����̂ł���B �@�����Ŏ֑��Ȃ���A�]���̕��������ł͎w�E���ꂽ���Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ЂƂ����̒��ӂ����N���Ă����������Ƃ�����B����́A�����ŗ��R���W���Q�Ƃ���킩�邱�Ƃ����A�����̕��������R�^��w�����`�x�������`�L�����p�����^���ɂ͈�َ�������B����́A �@�@�@�@�@���R���W�@�u���A�ꙙ�s���v �@�@�@�@�@�����`���@�u�����A�ꙙ�s���v �@�܂�A�u�����ׂ��v�Ƃ���Ƃ��낪�A�u�����Ƃ���v�������́u������v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B����ł͕��ӂ��ア�̂ł���B �@�����摜�̂Ȃ��ɂ́A�E�̂悤�ɁA���̕������u���v�Ƃ�����̂�����A�����摜�̗��R�^�����ׂāu�����v�Ƃ���킯�ł͂Ȃ��B�u�����v�Ƃ�����̂�����A���R���W�̒ʂ�u���v�Ƃ�����̂�����A�Ƃ������Ƃł���B �@�����w�����`�x�����R���W���Q�Ƃ����Ƃ���A����͒P�Ȃ��ʂł��낤�B�������A��p�w��V�L�x��������L�������Ă���̂ŁA�����炭�́A�ނ�͗��R���W���{�������̂ł͂Ȃ��A���{���珑�ʂ������o���������ʂ��Ă��āA������ʂ����̂����A���ꂪ�Ԉ���Ă����Ƃ������Ƃł��낤�B �@�������Ȃ���A�K�����������Ƃ�����v���Ȃ��B�Ƃ����̂��A���̌ꎌ���p�́A���R���W�ڎQ�Ƃ����Ƃ��������A�����ё��͖{�̗��R�^�̕������ď������A�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B �@���R�^�����ё��͑����������ꗬ�ʂ��Ă����B���������̉�^�𐳂����L����͂قƂ�ǂȂ��B�E�f�́u���v�ƋL��������A�u�i�H�A�ꗬ�v�Ƃ���ׂ����A�u�i�H�A���v�ƌ�L���Ă���B���ƂقǍ��l�ɁA�����摜�̗��R�^�͂ǂ����ɕK����L��������̂ł���B �@�w�����`�x�̃P�[�X�ł́A�u���v�ł͂Ȃ��u�����v�ƋL�������ё��͖{�����ď������̂ł���B�w�����`�x�̍�҂͂��̖͎ʕ����������āA�����ɂ��������R�^������p�������̂炵���B�Ƃ���A�w�����`�x�͂��̎^���𗅎R���W���珴�o�����Ƃ������A���͂����ł͂Ȃ��A���Ԃɗ��ʂ��Ă��������ё��͖{�̌ꎌ�ɂ�����炵���A�ƒm���̂ł���B �@�Ƃ��낪�A�w�����`�x��w��V�L�x�̗��R�^�L���Ɍ��y���Ă����]���̕��������ł́A���̈ٓ����C�Â��ꂽ���Ƃ��Ȃ������B���ꂪ���̂܂܊ʼn߂���āA�����Ɏ����Ă���B�]���̕��������������ɓm��Ȃ��̂ł��������A�Ƃ������ł���B �@Go Back |

�V�ƌ��M���

*�y�ܗ֏��z

�s��@���ꗬ�Ɩ����鎖�@�@�Ɖ]�o���|�A���m�͛����Ƃ��ɒ��ɓ����ɕt����Ȃ�B�̂͑����E���Ɖ]�ЁA���͓��E�e���Ɖ]�ӁB���m������́T���_���������A���܂��ɏ������ɋy���B�䒩�ɉ��āA�m�������ʂ��A���ɑт鎖�A���m�̓��Ȃ�B����̗���m�炵�߂߂ɁA�ꗬ�Ɖ]�ӂȂ�B���E������肵�ẮA�O�̕��Ɖ]�Ђĕ���̓��Ȃ�B�ꗬ�̓��A���S�̎҂ɉ��āA�����E���_��Ɏ��ē����u���K�ӎ��A���̏��Ȃ�B�ꖽ���̂鎞�́A�����k�������ɗ��Ă����ɔ[�߂Ď����鎖�A�{�ӂɂ���ׂ��炸�B�R�ǂ��_��ɕ��������A���E�Ƃ��Ɏ��R�ɂ͊��Ђ������B������Ў�ɂĎ��Ȃ�͂���ਂȂ�B�������A�哹��͐���ɋy���B���e���ɉ��ẮA���Â���Ў�ɂĎ�����Ȃ�B������_��ɂĎ����Ă��������́A���n��ɂĜ����B���A�ӂ��A�Ό��A�ӂ������A�l���݂ɜ����B���ɋ|���������A���O����̓�������Ă��A�F�Ў�ɂđ������g�ӂ��̂Ȃ�A�_��ɂđ������\�ӂ鎖�A���̓��ɂ��炸�B�Ⴕ�Ў�ɂđł��낵���������́A�_��ɂĂ��ŗ���ׂ��B��Ԃ̓��鎖�ɂĂ��L��ׂ��炸�B��ÕЎ�ɂđ�����U��Ȃ�͂���ਂɁA�Ƃ��āA������Ў�ɂĐU���S��铹�Ȃ�B�l���ɏ��Ď�鎞�́A�����d�����ĐU�܂͂����������̂Ȃ�ǂ��A���͑����Ɍ��炸�A�ݏ��Ď�t�鎞�́A�|���]���������A�������U�肪�����B�����������X�X�Ɋ���ẮA�|���͂悭�Ȃ�A�������U����ʂ�A���̗͂āA�ӂ�悭�Ȃ�Ȃ�B�����̓��Ɖ]�ӎ��A�����U��ɂ��炸�B��̙ɂɂČ���ׂ��B�����͜A�����ɂĂӂ�A�e���͂������ɂĂӂ邱�ƁA��Ó��̖{�ӂȂ�B���ꗬ�ɉ��ẮA�����ɂĂ������A�Z���ɂĂ����Ɉ˂āA�����̐����߂��A����ɂĂ�������S�A�ꗬ�̓��Ȃ�B���������������A����đP�����A�����ƈ�l���ĝD�ӎ��A�����Ă�҂Ȃǂ̎��ɁA�悫���Ƃ���B�z��̋V�A���ς����������ɋy���A����Ȃ��݂�m�ׂ��B���@�̓��A�s�Г��ẮA������ւ��Ɖ]�ӎ��Ȃ��B�悭�悭�ᖡ����ׂ��Ȃ�t�i�n�V�Ɂj   �u���v�Ƃ��鎖�� |

|

�@�i5�j�����i�ț{�ݐl�G�� �@�������āA�˂��킭�A����ɐi��Ŗ��l�̓G�A��R�̍�����w��ł��炢�������̂��Ə����B����͕����Ɍ��p����i��ŌR�w���w��łق����Ƃ̈Ӗ��ł͂Ȃ��B���̖��l�ɓG����Ƃ����̂́A�w�ܗ֏��x�ɂ��ގ��\���̂��邱�ƂŁA��������X�u�b�ŏq�ׂĂ������Ƃł��낤���A���R�������m���Ă��ď����Ă���ӂ�������B �@����͂ǂ��������Ƃ��Ƃ����ɁA��������𐄂��ďジ��A�\�\���Ȃ킿�A������Ƒ傰���ɂȂ邪�A�̉A�̒����A�����̍��E�̎���������A�Əq�ׂ�B �@���́u�̉A�̒����v�u�����̍��E�̎�v�Ƃ���̂́A�w�j�L�x�ɂ���L���Ȍ̎��̂��ƂŁA�ؐM�Ɋւ���b�ł���B �@�u�̉A�̒����v�Ƃ����̂́A�̉A�̐l�E�ؐM���܂��Ⴂ�Ƃ��A���K�L�ǂ��ɂ��炩����B�u���O�͐}�̂��f�J���āA���������𗣂��Ȃ����A�{���͉��a�Ȃ�v�B����ɏO�l�̒��ŕ��J���ĉ]���A�u�M��A���ʋC�ł�����h���Ă݂�B���ʋC�ɂȂ�Ȃ��Ȃ牴�̌҉���������v�B�ؐM�͂��̎҂������ƌ��߂āA�����Ĕ��������Č҉�������Đg�����B�X���̐l�X�͊ؐM�����a�҂��Ə����̂ɂ����\�\�Ƃ�����b�B��]����҂͂ނ�݂ɑ���Ȃ��A�Ƃ������P�ł���B �@�����ɂ́s����D�擁���t�Ƃ����āA�s�D�撷�品���t�ł͂Ȃ�����A�u�̉A�̒����v�Ƃ����͓̂���Ȃ����A���̂܂ɂ��ؐM�́A����ȓ�����ттĂ���Ƃ������ƂɂȂ����炵���B �@���Ɂu�������E��v�Ƃ���̂́A���������b�ł���\�\�ؐM�͍��H�̉��𗣒E���Ċ������M�̉��֑������B�告�J���͉��̗��M�ɊؐM�𐄋������B���������M�ɗp����ꂸ�A���S�����B�ؐM�̓��S��m�����J���́A���f�ŊؐM�̌��ǂ����B���M���J�������S�����ƕ����āA�傢�ɓ{�������A���E�̎���������悤�ł������B�܂�A�ؐM���J���̓�l���������Ƃ����킯���B �@�Ƃ��낪�A���������J�����A���Ă����B���M�́u���O�͂Ȃ��������v�ƕ����B�J���́A�������j��ǂ������Ă����Ɠ�����B�u����͒N���v�Ɨ��M���u���ƁA�ؐM���Ƃ����B�J�����]���ɁA�ؐM�͍��m���o�i���ƓI�l�ށj�A���ɓ��������l�ނł���B�������܂ł��ƒn�̊����Ŗ����Ȃ�A�ؐM��p����K�v�͂Ȃ��B�������V����������Ȃ�A�ؐM�ȊO�ɗp����ׂ��l�ނ͂��Ȃ��ƁB�������J���̈ӌ������ꂽ���M�́A�ؐM���ɂ��悤�Ɖ������B�������A�����ɂ��������ł́A�ؐM�͂܂������邾�낤�A���J�����]���̂ŁA�Ƃ��Ƃ����M�́A�ؐM��叫�ɂ��邱�Ƃɂ����B �@�w�j�L�x�̘b�͂܂��܂������Ď~�߂ǂ��Ȃ����A�����́s���{�A�@�����E��t�Ƃ���Ƃ���ɒ��ڂł���B�J�����������Ȃ�A�Иr���������A�ł悢�̂����A�����́u�@�����E��v�ł��邩��A�J���̂ق��ɊؐM���������Ƃ̊܂݂�����B���������ʂ́A�J�����߂�A���M�͂��̂������m���o�̊ؐM������Ȃ������Ƃ������ƂŁA�u�s�����E��v�ł���B �@����͂����������q�̉�^�̂��Ƃ�����A�����ă^�C�g�ɓǂޕK�v�͂Ȃ��B���́u���E��v�͗���A�����́u�ꗬ�v�̃C���[�W�A���ł���B�u�ꗬ�v�Ƃ����Η���A�u���E��v�Ƃ����A�����́u�@�����E��v�ł���B�����ŁA�ؐM�́u�����v�ƂȂ��āA��A�̎��傪�o���オ��B �@��������ƁA���R�^�́s�̉A�����A�s���������E��t�̏q�ׂ�Ƃ���́A�u�ꌕ�͓ɏ��ĂȂ��v�Ƃ����e�[�[�ɑΉ������b�ł���B�����E�̎�ɂ����������A�������M�̍��E��i�ؐM�E�J���̗����j�Ɋg�債�Ă݂���B���������đ��栂���A�܂��ɂ����ł͂Ȃ����B�\�\�܂�́A���R�͂��̎]�ŁA���@�̗��`�A���p�ƕ��p�A�����̕��@�Ƒ啪�̕��@���A�i���W�[�ɂ���ĉ��f����B �@���R�������������Ƃ������̂́A�����̕��@�_�A�܂菭���̕��@�Ƒ啪�̕��@���A�i���W�J���ɉ��f���邻�̕��@�_�ɁA���R�������Ă݂����Ƃ����i�D�ł���B�܂�����ɂ���Ēm���̂́A�������w�ܗ֏��x�ŏq�ׂ�悤�ȕ��@�_�́A�s�N���ɂ��łɐl�X�ɒm���Ă����Ƃ������Ƃł���B �@�ȏ�v�Ă����A���R�͂����ł͈�т��āA���E�Ȏ��l�̐U�������݂��Ă���B �@�ŏ��́u�����ŁA�A�ˑŁv�ɂ����镁���̕����A�u�����ցv�ɂ�����_��C���o�̓ٓV���@�A�����̕��T�Ɛ_�哹������Ŏa��̂ĂāA�O����v��ے肷���q�w�h��Ƃ̑N���Ȑg�Ԃ�������A�����Č��q�V�ƌ��M�̋��ٓI�ȓꗬ�A�u�ꌕ�͓ɏ������v�̗����q�ׁA����ɟ̉A�̒����A�����̍��E�̎���������A�Ƙb���g�����āA�J�������m���o�Ƃ��ĊؐM�����������̎��ɕ키���̂悤�ɁA���������̗g����B �@�������āA�����͂��Â�ɂ��Ă��A���[���A�̂��鐴�V�̋��ʂ��A���R�ƕ����Ƃ̊Ԃɂ����Ă̂��Ƃł���B �@Go Back |

�ؐM�̌Ґ���

*�y�j�L�z

�s�̉A�j�����N�A�L���M�ҁA�H�B�u�������D�擁���A������v�B�O�J�V�H�A�u�M�\���h��B�s�\���o��щ��v�B�����M�x���V�A�ُo�щ������B��s�l�F�ΐM����t �s�M�x�����ߝɌ���A��s��p�B���S�B �����M�S�A�s�y�ȕ��A���ǔV�B�l�L����H�A�u�告���S�v�B���{�A�@�����E���B�������A���҉y��B�㊎�{����A�l���H�A�u��S�A����v�B���H�A�u�b�s���S��B�b�ǖS�ҁv�B��H�A�u�Ꮚ�ǎҒN�v�B���H�A�u�ؐM��v�B�㕜�l�H�A�u�����S�҈ȏ\�ɁB�������ǁB�ǐM����v�B���H�A�u�����Փ����B���@�M�ҁA���m���ԁB���K�~���������A�������M�B�K�~॓V���A��M�����o�v���ҁB�ډ�����������v�B���H�A�u�ᖒ�~�����B���\�T�T�v�������v�B���H�A�u���v�K�~���A�\�p�M�B�M�����B�s�\�p�A�M�I�S���v�B���H�A�u�����ਛ��v�B���H�A�u�ਛ��A�M�K�s���v�B���H�A�u��囒�v�B���H�A�u�K�r�v�t�i�̉A���B��O�\��j  �^�ӕ����@���b�O���J���NJؐM�}���� |