|

�����̌ܗ֏���ǂ� �ܗ֏�������Ńe�N�X�g�S�� ������ƒ����E�]�� |

|

�@���@��@ �@�ځ@���@�@ �@�n �V ���@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@ �@�� �V ���@�@�@ ���@�@�@ �@�ٖ{�W�@

| �ܗ֏��@��V�� | �@Back�@ |

�@

�@�@�@1�@��Ƃ��A������ƌ���

|

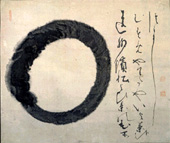

�y���@���z �ꗬ�̕��@�̓��A ��̙ɂƂ��ď��������B(1) ��Ɖ]�S�n�A�����̂Ȃ����A ���ꂴ�鎖���A��ƌ������B �ܘ_�A��n�Ȃ��Ȃ�B ���鏊������āA�Ȃ���������A�����A��Ȃ�B ���̒��ɂ���āA��������o�A �����킫�܂ւ��鏊����ƌ��鏊�A ���̋�ɂ͂��炸�B�F�܂�ӐS�Ȃ�B �����@�̓��ɂ���Ă��A���m�Ƃ����@ ���������ȂӂɁA�m�̖@�����炴�鏊�A ��ɂ͂��炸���āA�F�X�܂�Ђ���āA �����Ȃ������A��Ɖ]�Ȃ�ǂ��A ���A���̋�ɂ͂��炴���B���m�n�A ���@�̓���҂Ɋo�A���O�A���Y��\�A ���m�̂����Ȃӓ��A�������炩�炸�A �S�̂܂�ӏ��Ȃ��A���X���X�ɂ������炸�A �S�ӓ�̐S���~�����A�V����̊���Ƃ��A ����������Ȃ��A�܂�Ђ̂����̂͂ꂽ�鏊�����A ���̋�ƒm�ׂ���B ���̓������炴��Ԃ́A �Ŗ@�ɂ�炸�A���@�ɂ�炸�A ���̂�^�_�n�A�Ґ����Ƃ����ЁA �\���Ƃ����ւǂ��A�S�̒�����肵�āA ���̑傪�˂ɂ��n���Č��鎞�́A ���g�^�_�̐S�̂Ђ����A���ځ^�_�̂Ђ��~�� ��āA���̓��Ƀn���ނ�����B ���S�����āA��������{�Ƃ��A ���̐S�Ƃ��āA���@��A�������ȂЁA ���U���������炩�ɁA�傫�������v�ЂƂāA ��Ƃ��A������Ƃ݂鏊��B(2) �@�@�i�@��L�P���� �@�@�@�@�q�җL�� �@�@�@�@���җL�� �@�@�@�@���җL�� �@�@�@�@�S�ҋ��@�j(3) �@���ۓ�N�܌��\��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ������M �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ� �@�@�@�@�@�@�@�������V��a (4) |

�y������z �@�ꗬ�̕��@�̓����A��̊��Ƃ��ď�������킷���B �@��k�����l�Ƃ����Ӗ��́A�ǂ�ȕ����ł��A�`�Ȃ��Ƃ���A�m�ꂴ�邱�Ƃ��A��ƌ����Ă�̂ł���B�������A��́A�������Ƃł���B�L��Ƃ����m���āA�����Ƃ����m��A���ꂪ���Ȃ킿��ł���B �@���̒��ɂ����āA�i����j��������A�����킫�܂��Ȃ��̂���ƌ��邪�A����͐^���̋�ł͂Ȃ��B���ׂĖ����S�ł���B �@���̕��@�̓��ɂ����Ă��A���m�Ƃ��āi���@�́j�����s���̂ɁA�m�̖@�k���m�̂����l��m��Ȃ��̂́A��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B���낢��Ɩ����������āA�ǂ����悤���Ȃ��Ƃ�����A��Ƃ�������ǂ��A����͐^���̋�ł͂Ȃ��̂ł���B �@���m�́A���@�̓����m���Ɋo���A���̂ق����|�ɂ悭��݁A���m�̍s�����ɂ��������Â��炸�A�S�̖����Ƃ���Ȃ��A�����A�����Ď��X�ɉ����āi�C�s���j�ӂ炸�A�S�Ӂk���l��̐S���A�ό��k����l��̊�������A�������܂薳���A�����̉_�̐��ꂽ�Ƃ��낱���A���ꂪ�^���̋ƒm��ׂ��ł���B �@�^���̓���m��Ȃ��Ԃ́A���̖@�ł��ꐢ���̖@�ł���A���ꂼ�ꎩ���́A�������ȓ��Ǝv���A�P�����ƂƎv���Ă��Ă��A�S�̒����k�����ǂ��A�^�������ȓ��l����A���̑傫�Ȃ��ˁk�K��E�ړx�l�ɍ����Č���A�l���ꂼ��̐S�̂Ђ����k�Ό��l�A���ꂼ��̖ڂ̘c�݁k�Ό��l�ɂ���āA�^���̓��ɂ͔w���Ă�����̂ł���B �@���̈Ӗ���m���āA�^�������ȂƂ�������{�Ƃ��A�^���̐S�Ƃ��āA���@���L���s���A���������炩�ɁA�傫���Ƃ�����v������āA��Ƃ��A������ƌ���̂ł���B �@�@�i�@��͑P�L��Ĉ����� �@�@�@�@�q�͗L�Ȃ� �@�@�@�@���͗L�Ȃ� �@�@�@�@���͗L�Ȃ� �@�@�@�@�S�͋�Ȃ�@�j �@���ۓ�N�܌��\��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ������M �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ� �@�@�@�@�@�@�@�������V��a |

|

�@ �@�@�y���@���z �@�i1�j��̙ɂƂ��ď������� �@��V���͂��̈�i�݂̂ł���B�ܗ֏��̍ŏI���́A�܂��ɂ��ꂾ���Ȃ̂ł���B �@��ɒn�V���ɂ����āA��V���ɂ��ďq�ׂ�Ƃ���A�\�\���łɋ�Ƃ������́A�����u���v�Ɖ]�������u�����v�Ɖ]���̂��A����ȋ�ʂȂǂ���͂��Ȃ��B�����Ă��܂��A�����𗣂ꎩ�R�ɂȂ�B���@�̓��Ɏ��R�k���̂�l�Ǝ��R�������āA���R�Ɗ���k���ǂ��E�s�v�c�ȂقǗD�ꂽ�����l��B���ɑ������Ă͔��q��m��A���̂Â���ł��A���̂Â��瓖�鎖�A����݂ȋ�̓��ł���B���R�k���̂�l�Ɛ^���̓��ɓ���Ƃ������Ƃ��A��̊��ɂ��ď����߂�̂ł���B�\�\�Ƃ������̂ł���B �@����ɂ���Č��邩����A��V���̎�|�́A�s���̂�ƛ��̓��ɓ������A��̊��ɂ��ď��ƁU�ނ���̖�t�ł���B���ɑ������Ă͔��q��m��A���̂Â���ł��A���̂Â��瓖�鎖�A����݂ȋ�̓��ł���A�Ƃ����B��̓��Ƃ́A�u���̂�Ɓv�̓��A�u���̂Â���v�̓��ł���B����������A�����́A�����閳���R�̘V���v�z���܂A������O����v�̑v�T�E�v��̈ʑ��ŁA�������Ă��邱�ƂɂȂ낤�B �@�������A����́A���̏�̕����ɋ����Ă������邾���̂��ƂŁA��������܂ł̎l���̏��X�̋�̓I�ȋ������w�i�ɂ��Ă݂�A���悤�ȗv��ȂLjӖ��Ȃ����Ƃƒm���̂ł���B �@�u���̂�Ɓv�̓��A�u���̂Â���v�̓��Ƃ��Ă̋�̓��Ƃ����Ă��A�Ȃɂ��A�I���G���^���Ȑ_���`������킯�ł͂Ȃ��B�����ɂ́A����������܂��̂��ƂȂ̂ł���B �@�Ƃ���ŁA���̋�V���́A�{���܊��̂����ł�����Ӗ��œ��ʂȈꊪ�ł���B�Ƃ����̂́A��V���ɕ����̋��ɂ̉��`���q�ׂ��Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���̎�̂��Ƃ͒ʑ��ܗ֏�����{�̏��������Ȃ��Ƃ����A������������͂����Ă��n���Ε��̎l���ł����܂Ƃ��ɓǂ߂Ȃ��҂�̋���ł���B �@�����������Ƃł͂Ȃ��A���̋�V�������ʂȂ̂́A��ɂ́A���̋ɂ����Ăł���B�܂�A��Ɍ���悤�ɁA��V���͏����݂̂ŏI���āA�{�����㏑�������Ƃ�����Ԃł���B�����́A�����݂̂������������Ŏ���ł��܂��A��V���̑唼���̂܂c�����B �@���̎l�����A�����E�{�����X�E�㏑�Ƃ����������ł���̂ɑ��A���̋�V���͂��ɑ唼���̂܂c���ꂽ�Ƃ����_�ŁA�����ʂ�u��v�̊��Ȃ̂ł���B �@���������{�����X�̕s�݂Ƃ����_�ł́A��V���͍ۗ����đ��̎l���Ƃ͗l�Ԃ��قɂ��Ă���B������ɁA�]���̌ܗ֏������́A��������̏�����{���ƍ��o���āA���̕s�������A�v�������ʂƂ����L�l�ł���B�v����ɁA����܂ł̌����҂ɂ͌ܗ֏����ǂ߂��҂����Ȃ��̂ł��邪�A���̋�V���ɂ��ẮA���̖{�̂̌��@�ɋC�Â������̃Z���X�̎����傪���Ȃ������̂ł���B �@���̋�V�������ʂ��Ƃ������Ƃ̂�����́A���̂悤�ȏ����ꂴ��{�����Ƃ��ē�����V���́A�������V��ɂ���āA���قȕ����ŗ��h�`���̏d�v�����Ɖ������B���̈Ӗ��ł܂��A��V���͓��ʂ̏����ɂȂ����B �@����������A��V���ɂ����Ď������V�傪�ݒ肵���ܗ֏����`�t�H�[�}�b�g���A�ܗ֏��̐��K�Ł^�C���ł���w�W�ƂȂ�B����Ƃ���A�������V��̑��`�`����L����̂́A�}�O�n�ܗ֏��ł���A��������@����͔̂��n�ܗ֏��ł���B�܂�́A��V���̑̍قɂ����āA���n���{�͊C���ł��邱�Ƃ�I�悷��̂ł���B �@���̊C���łƂ������Ƃł́A�����ʖ{�ɂ͂Ȃ����@�[�W�������������悤�ł���B���Ƃ��A�u�������q�V�o�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�i���ۓ�N�E1742�j�ɁA

�s�Z�\�̍��A���@���������A�����鐼�̗�⓴�ɂď����A�܊��m���n���Ε��n�A�����ꗬ�̓`���Ȃ�t

�Ƃ����āA���̊����ɏ]���A�ܗ֏��܊��́A���E�n�E���E�E���̏����ł����āA��V���͑��݂��Ȃ��̂ł���B��V���͑��݂����A���݂���̂́u���v�Ȃ̂ł���B�܂�A�ܗ֏��ɂ́u�n���Ε���v�̌܊��ł͂Ȃ��A�u���n���Ε��v�܊��Ƃ������n���@�[�W���������݂����炵���̂ł���B�@�������Ă݂�ƁA��V�����߂����ẮA�㐢�A����畡�G�Ȏ��Ԃ��������悤�ł���B�Ȃ��A�u���ł̌ܗ֏��ɂ͋�V�������@���Ă���̂��B����́A�������V��̈��������L����A�ނ̑��`�ؕ����t�����Ă�������ł���B �@���n����B�ꑊ�`�҂Ƃ��������h�ɂ́A����͂܂��Ƃɕs�s���Ȃ��ƂŁA�������V��̈����y�ё��`�ؕ����폜���邾���ł͂Ȃ��A��V�����̂��̂E���Ă��܂����̂ł���B���̑��ɁA�o���s���̏���t���̂ł��邪�A�����ʖ{�����邩����A�����܂ŘI���ȉ�₂͂��Ă��Ȃ�����A����͓����̓����h�̌��ۂɂƂǂ܂����悤�ł���B �@�Ƃ͂����A�唼�̔��n���{��V���ɂ́A�������V��̈����������B���̈����̕s�݂Ƃ������Ƃ��A��V�������Ƃ��s���̎��ǂ��𖾂炩�ɂ���ł��낤�B �@����₱���A���̍ŏI���E��V���ɂ́A������̘b�肪�����B�������A���̑������A�]���̌ܗ֏������ł͂܂������ʼn߂���Ă����̂ł���B���悻�����́A��������A���ɋC�Â��Ƃ��납��n�܂�̂����A����܂ł̌����́A���������u��������v�Ƃ����������瓥�߂Ȃ������̂ł���B �@����䂦�A�ȉ��̘_�_�̑����́A�唼�̓ǎ҂ɂƂ��Ė����̂��Ƃł��낤�B�Ƃ����̂��A�ܗ֏������̍Ő�[�́A�܂��ɂ��̏�ɂ����đ��ɂ͂Ȃ�����ł���B �@ Go Back |

���������{�Q�� �� �@�ٖ{�W�@

*�y�����@�̏��ܙɂɎd���鎖�z  �g�c�Ɩ{�܊�  ����Ɩ{��V���@����

*�y���@��V�ꗬ���`�L�z |

|

�@ �@�i2�j��Ƃ��A������ƌ��鏊�� �@�������āA��V���̕�����ǂނ�����ɂ����āA�u��v�����Ƃ͂����A�����ē���ȏ@�_������킯�łȂ��A�����͂������ĕ����Ɂu��v������Ă���B �@�Ƃ����̂��A���S��N�̎҂ɂ�����悤�ɏ����Ƃ����ܗ֏��̋L�q�X�^���X�́A���̋�V���ɂ����ʂ��Ă��邩��ł���B �@�������A�����̕��Ƃ̏��N�ɂ����������Ƃ��A�����̑�l�ɂ����邩�Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B���{�̃o�b�N�O���E���h������������ł���B�����ŁA�ȉ��A��̉�����K�v�ƂȂ�B �@�����������ł���悤�ɁA�����ŋ�k�����l�Ƃ������Ƃ��o�Ă���B���̋�i�V���j���[�^�j�Ƃ����̂́A�����܂ł��Ȃ������I�T�O�ł���B�������A���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����ȊT�O�ł���B�Ƃ������A�T�O�Ƃ��đ����悤�Ƃ��邩��A����ɂȂ�̂ł���B �@�o�T�ȂǕs�ē��̎҂ł��m���Ă���L���ȂƂ���ł́A�w�ʎ�S�o�x�́A

�s�F�s�ً�@��s�ِF�@�F������@���F�t

�Ƃ�������������B�F�i���[�p�j�Ƃ͂������̑��݂̕����I�`�Ԃł��邪�A����͋�ɂق��Ȃ炸�A��͐F�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�F�͂��Ȃ킿��ł���A��͂��Ȃ킿�F�ł���B�����ƁA�K��I�Ɍ����A���̂͋�ł���A��͓��̂ł���B�@���������ʎ�o�T�̋�ς̃e�[�[�Ɋւ��ẮA���ꂱ���ˑ喳���̎v�ق��Ȃ���Ă����B�Ƃ��낪�A�����̐����Ƃ���̋�́A�܂��Ƃɕ����ŒP���Șb�ł���B �@���Ȃ킿�A��Ƃ����̂́A�ǂ�ȕ����ł��A�`�Ȃ��Ƃ���A�m�ꂴ�邱�Ƃ��A��ƌ����Ă�̂ł���A�Ɖ]���B�܂�A��͖��`�ɂ��ĕs�m�Ȃ��̂ł���B���̂��Ƃ����B �@���́A��������́A�iempty�j�A����ہivoid�j�ł����āA���inothing�j�ł���B�L��Ƃ����m���āA�����Ƃ����m��A���ꂪ��ł���A�Ƃ����b�ł���B�L����m��̂���A��Ƃ͔ʎ�g�����A�ō��̒q�b�ł���B �@���Ԉ�ʂɂ����āA�i����j��������A�����킫�܂��Ȃ��̂���ƌ��邪�A����͐^���̋�ł͂Ȃ��B���ׂĖ����S�ł���A�Ɖ]���B���́u��v�́A���팾��́u��v�k����A����l�ł���A���e�̂Ȃ����ƁA�Ȃ��Ƃł���B�����́u��v�̓ǂ݁A�u�����A����A����v�ɂ��Č���V�Y�������Ă���B �@������ɁA�m���Ă��邱�ƁA�킫�܂��Ă��邱�Ƃ��A��ł���A�����ŁA�m���Ă��Ȃ����ƁA�킫�܂��Ă��Ȃ����Ƃ��A��ł���B����������͐^���̋�ł͂Ȃ����A�ƁB����͕������́s�F������@���F�t�Ƃ������A�g�������߂�悤�ɒႫ�ɂ��āA��N�҂Ɍ����ċ����Ă��镗��ł���B �@����䂦�A�����āA�\�\���̕��@�̓��ɂ����Ă��A���m�Ƃ��ē����s���ɁA�m�k���ނ炢�l�̖@�A���m�Ƃ��Ă̂Ȃ��ׂ��Ƃ����m��Ȃ��̂́A��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B���낢��Ɩ����������āA�ǂ����悤���Ȃ��Ƃ�����A��Ƃ�������ǂ��A����͐^���̋�ł͂Ȃ��̂ł���A�Ɖ]���B �@�Ƃ���A�����͂���������A�����̋�A���U�̋�ɑ��Đ^���̋�A���A���ȋ��[�肵���̂ł���B���̋�ɐ^�U�����Ƃ������́A�����͏�����ʓI�ł����āA���Ƃ��Ζ����@��w���@�Ɠ`���x�ł��A����Ɛ^��̓�𗧂ĂĘ_�����Ă���Ƃ���ł���B �@�������Ȃ���A���̋�ɐ^�U�����Ƃ������́A�ނ����ւł���B��͐�iabsolute�j����������͂����Ȃ��B�����̐S����ɓ����ƍ��o����̂ł���B�������A����̕��ւ́A�����̐S�Ɋ��Y���Đ����B�䂦�ɁA�����܂ł��ܗ֏��̋�́A���{�̕��ւƂ��Ă̋�ł���B �@���������ā\�\�ƕ����͑�����\�\���m�́A���@�̓����������ɏC�����A���̂ق����|�ɂ悭��݁A���m�̍s�����ɂ��Â��炸�A�S�̖����Ƃ���Ȃ��A���X���X�ɑӂ炸�A�S�ӓ�̐S���A�ό���̊�������A�������܂薳���A�����̉_�̐��ꂽ�Ƃ���A���ꂪ�^���̋ƒm��ׂ��ł���A�]�X�B �@�����ł����u�S�ӓ�̐S�v�Ƃ́A�S�icitta�j�ƈӎ��imanas�j�̓�̐S�I��p�ł���B�ӂ��A�S�^�ӂƂ����Ƃ��́A�S�͖{�́A�ӂ͍�p�A�Ɖ������̂ł��邪�A�����łƂ��ɐS�^�ӂƂ����u�S�v�k����l�́A�ӎ��E���ӎ��������S�̍�p�Ƃ������́A�ނ���傢�Ȃ�S�̍�p�A���Ȃ킿�\�\��X�̗p��Ō����\�\�E�ӎ��ideconsciousness�j�Ƃ��Ă̐S�I��p�ł���B���������āA�����Ō����u�S�v�Ƃ�����ɂ́A����p��Ƃ��Ă̐S�k������l�A����ƒE�ӎ��Ƃ��Ă̐S�k����l�̋�ʂ�����B����́A�u��v�Ƃ�����ɁA����p��Ƃ��Ă̋�ƕ����p��Ƃ��Ă̋�̋�ʂ��������̂Ɠ����ł���B �@�����ЂƂ́u�ό���̊�v�ɂ��ẮA���łɉ��x���o�Ă����̂ŁA�����͕s�v�ł��낤�B�����͕����p��Ƃ��Ắu�ρv�Ɓu���v�ł͂Ȃ��A����Ώۂ̔F�������ł���̂ɑ��A����Ώۂɂ������Ȃ���Ώې��̔F�����ςł���B���Ȃ킿�A�O�q�̂悤�Ɋς͔�Ώہiobjectlessness�j�̃|�W�V�����̂��Ƃł���B���ꂪ���킩�畐���������o�����퓬�p�ϖ@�ł��邱�Ƃ́A�J��Ԃ��܂ł��Ȃ��B �@�����͂����B�\�\�^���̓���m��Ȃ��Ԃ́A���@�E���@�ɂ�炸�A���ꂼ�ꎩ���͐��������Ǝv���A�P�����ƂƎv���Ă��Ă��A�S�̒����k�����ǂ��l����A���̑傫�Ȏړx�ɍ����Č��鎞�́A���̐g���̐g�̐S�ۛ���A���̖ڂ��̖ڂ̘c�݂ɂ���āA�^���̓��ɂ͔w���Ă���̂ł���B �@�����C�s�ł���A�����̏C�s�ł���A�^���̓���m��Ȃ��Ԃ́A�������A�悢���Ƃ��Ǝ�ϓI�Ɏv������ł��Ă��A����͕Ό���c�Ȃ��܂ʂ���Ȃ��B���̘c�݁idistortion�j�ɂ���āA�^���̓��Ɉ�w���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B����������A�����͂����ŁA�u�ȁv�ɑ���u���v�A���邢�́u�v�ɑ���u���v�̃|�W�V���������Ă���B �@�����ŁA�^���̓��̂��̐S��m���āA�^�������ɂȂ�Ƃ�������{�Ƃ��A�^���̐S�Ƃ��āA���@���L���C�s���A�����������炩�ɁA�傫���Ƃ�����v������āA��Ƃ��A������ƌ���̂ł���\�\�Ƃ����킯�ł���B���������āA�����I�ȋ�́A�L�����炩�ɐ������傫���Ƃ����L������̓��ł���B����������A��ʂɐ_���`�I�ȋ�́A�����ł͑T�����̏@�����𗣂�āA�ɂ߂ėϗ��I�ɑ[�肳��Ă���B���̗ϗ��I�ȃ|�W�V�����������I�Ȃ̂ł���B �@���́A�s��Ƃ��A������ƌ���t�́A�^���̓��̔F���ł���B�܂��ɕ��@�̓��͋�ł���A��@�̓����݂�Ƃ���A���ꂪ�������̋�ςł���B���̂����肨���āA�u��v�iempty/void�j�̓|�W�e�B���Ȃ��̂ł���A�u�^���v�itruth�j�̓��`��ł���B �@����ɑ��A�����@��́w���@�Ɠ`���x�́A����Ӗ��ł́A���j�[�N�ȁu��v�̌�p�@�������Ă���B���Ȃ킿�\�\��Ƃ́A�V�A���́u�B�����t�v�ŁA��`���ׂ��ƌ����B�Ȃ�قǁA����͂���́A�Ǝv���ēǂ߂A��Ƃ́A�u�G�̐S�v�������̂��Ƃ���B�S�͌`���Ȃ��F���Ȃ��B��Ȃ�䂦�ł���B���������Ƃ́A�G�̐S������Ƃ����Ӗ��ł���B���@�Ƃ́A���́u�S�͋�Ȃ�v����邱�Ƃ����A����Ă���z�͋H���A�]�X�B �@�����Ă܂��]���ɁA���S�i�ڂ�����j�Ƃ����̂́A�S�������Ƃ�ގ��B�G�̐S�͑�������������ɂԂ牺���Ă���B�G�̈��������́A���܂���������Ƃ�����ɑłB���̓����������ʂ��̂Ƃ�������邽�߂ɁA�ꋎ�k��������l�Ƃ����āA�i�S�́j�S�a���ꋎ���āA������O���ȁA�Ƃ����̂ł���B��͓����Ȃ��B�`���Ȃ���Γ����Ȃ��B���łƂ́A�����Ȃ��Ƃ����f�����łĂƂ����Ӗ����A�]�X�B �@��Ƃ́A�G�̐S�������̂��Ƃ���A���������u��v�̎��p�I�����́A�܂��ƂɁu�v�Ȃ���߂ŁA�����قǂ̊g����߁\�\�������͘c�ȉ��߁\�\�̐g�U��������Ă���킯�����A���͂��ꂪ�u��v���B�����t�Ƃ��Ďg�������̂ł���B�����܂ŗ���Ɓu��v�������Ȃ������̂��ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B�����������A�u��v�Ȃ�ꂪ���ʂɎg��������ƌ�z���Ă��܂��^���ɂ�����̂́A�u��v�̒ʑ����̈�[�������Ă���悤�ł���B �@�������Ȃ���A����́A�����̌�@����Ƃ��č���w�I�S�ȊO�ɂ͎䂫�����ɂȂ��B�u��v�̊��𗧂ĂȂ���A�������ɕ����́A����ȃo�J�Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B��ɂ��ẮA�@��̂悤�ȓx�O��ȉ��߂͂��Ă��Ȃ��̂ł���B����������A�����ɂ͈��̋��{���炭��ߓx������킯�ł���B �@�Ƃ�����A�����͌ܗ֏��̍Ō�ɋ�V����ݒu�����B������X�̌��镶�͂��A�����̏������Ƃ����S�Ăł͂Ȃ����A�����Ɍ��ꂽ�s��Ƃ��A������ƌ���t�Ƃ������ƁA���́u��Ȃ铹�A���Ȃ��v�����A�����̋�ςւ̓������ƂȂ�͂��̂��̂ł���B �@���̍l�����A�������h�̗��������ƁA�����قǂ̌a�낪�݂邩�A�\�\���̂��Ƃ͘_��ւ��Ȃ��B�����̋�̗������ł���Ƃ���̂͗e�Ղ��B�����͕������w��m�����҂Ȃ�A����Ȃ��̂ŋ�ƌ����ȁA�Ɣ��_�������Ȃ�ł��낤�B�Ȃ�قǁA�V��q��́u���v�ُؖ̕@���炷��A�f�p�ȋc�_�ł���B �@�������Ȃ���A���ꂪ�ܗ֏��Ȃ̂ł���B�A�J�f�~�b�N�ȕ����_���Ȃ̂ł͂Ȃ��B�O�ɏq�ׂ��悤�ɁA�����I�ȋ�́A�L�����炩�ɐ������傫���Ƃ����L������̓��ł���B��́A�ɂ߂ėϗ��I�iethical�j�ɑ[�肳��Ă���B�]���A�ܗ֏������ɂ����Ċʼn߂���Ă����̂́A���̕����I�ȋ�̓����ł���B �@����������A����́A�T�����̏@�������痣�E�����Ƃ���Ŕ��������A���H�����ipractical reason�j�̓N�w�ł���B�������u��v�����ɂ��Ă��A����́A�T�Ƃł͂Ȃ���Ƃ̐F�������������u��v�ł���B �@����ɓ��ݍ���ʼn]���A��q�w�A�����Ĕ���q�w�A���Ȃ킿�z���w�Ƃ��Ă����������Ȃ������a��i���{��Ɓj�̓��́A���̋N�_�ɂ����ĕs�ӂɈ�u�o�������\�\�������A����̉���Ƃ����Ă��Ȃ��\�\����Ȏ��H�v�z�Ȃ̂ł���B���̈Ӗ��ŁA�����̎v�z�I�ʑ��́A�������|�i1561�`1619�j�̂���Ƃ��荇�킹�邱�Ƃ��ł���B �@��Ƃ��������ɂ�����ł����{�I�ȊT�O�́A�v�����D�ق����B�����̋�́A���������v�z�I�^���܂��āA����ɂ��̎��H���̃c�{��Ɠ��Ȃ����ʼn������Ă���B�܂��ɂ��̂悤�ɁA���H�I�Ɂ\�\�Ƃ́A�܂�ϗ��I�iethical�j�Ɂ\�\��肦���Ƃ��낪�A�����̖}�f�ȑT�Ƃ�y���ɗ����ł���B �@�������T�Ƃ́A���������X�R���I���w�̊ϔO�_��r���A����߂Ď��H�I�E�ϗ��I�ł��낤�Ƃ����A���_�̉^���ł͂Ȃ��������B�Ƃ���A�����ɂ����Ă����A�����̌ܗ֏��́A����@�d�̉e�����ɏ����ꂽ�Ƃ��������@��́w���@�Ɠ`���x�����A�T�̍��{�ɋߐڂ��Ă���̂ł���B �@�Ƃ͂����A�����͂����]�����̂��������ɈႢ�Ȃ��B��͂肱���́A�T�ƃZ�N�g�̒m�I�������炭�镗���ł͂Ȃ��A�L������̓��Ƃ����ϗ��I�|�W�V��������A���ɐ^����������قǂ̋�����̂������ł���B |

����@�ʎ�S�o �F�s�ً�@��s�ِF �F������@���F  ����@�����ʎ�o�@�����V�M �q�ω@��  �S���@��������M  �i�����@�m��

*�y���@�Ɠ`���z  ���@�Ɠ`���@�V����w�}���ّ�

����́u�S�����S���킷�S�Ȃ�

�S�ɐS�A�S��邷�ȁv���ߕ���

*�y�ߎv�^�z  �������|���� ���Ɍ��O�؎s�א쒬 |

|

�@����䂦�A��O���s�����u���T��@�v�̔��z�́A�����I�ł͂Ȃ��B����͋ߑ�ɂȂ��Ĕ����������̃C�f�I���M�[�I���߂ɂ����Ȃ��B���̋�V���Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�����́u�T�v��������̂ł͂Ȃ��u��v��������̂ł���B�u���T��@�v�Ƃ́A�����̐퓬�v�z�̋t�s�ł���B�������������������ɒE�F�����̂ɁA�����T�����ɖ߂��ẮA�ܗ֏��̎v�z�j�I�n�����䖳���ł���B �@����������A��Ƃ������̃��A���Ȑ[���́A�s�ׂɂ���Č���������̂ł���Ƃ���A�����ɂ͒m�̔ފ݂Ƃ��Ă̗ϗ��I�������I�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v����ɁA���A���Ȑ^���A���A���Ȃ��́ithe Real�j�Ƃ��Ă̋�ł���B �@����ɑ��A�E�f�̖����@��́u��Ɖ]�ӎ��A���@�̊��v�̕��́A�ǂ��ł��낤���B��Ɉ��p���������ɑ����Č��ꂽ�����ł��邪�A�u��v�Ƃ́A�O�q�̂��Ƃ��B�����t�ł������āA�u���T��@�v�𒿏d�ɂ�������ߑ�l�́u�S�v���Ԃ��ɂ�����̂ł���B���̂�����ɂ����āA����͕]�����ׂ������Ȃ̂ł���B �@�S�̂������ʂ͋��A��̂������͐S��B�\�\�Ƃ���Ƃ���́A��̕s���S�ł��邪�A���{�Ƃ̑���@�d�w�s���q�_���^�x�ɂ����ẮA�s���q�Ƃ́A��S�̓����ʂƂ�����]���A�S�]���ʂ��Ƃ��A���]���ʂƂ́A���ɐS���Ƃǂ߂ʂ��Ƃ��Ƃ���B �@����́w�����ʎ�o�x�́A�u�������Z�������S�v�k�����ނ��傶�イ���i�Ɂj���傤������l�\�\�܂��ɏZ���鏊�������āA���̐S���\�\�Ƃ����e�[�[�̉��łɑ��Ȃ�Ȃ��B�v����ɁA�u�������Z�������S�v�Ƃ́A�������w�̃X�R���N�w�A�܂����̙ˑ�Ȏv�ق̏��ɂƂ͖����ȂƂ���ł́A�u�S����������������āv�Ƃ����V���v���ȋ����ɑ��Ȃ�Ȃ��B����ɑ�����́A�s�����������B�Ƃ܂�ʐS�͓����ʂɂČ�t�Ƃ������t��������āA�����������̂ł���B �@�u��v�Ƃ����̂����ɞB���ł���A�w����l�s�_�x�w��Ϙ_�x�ȗ��́u���S�v�Ƃ����T�O�ɘ߂��Č���Ă��悩�낤�B���Ȃ킿�A������Ɍ����A���S�Ƃ́A

�s�ǂ��ɂ��u���ʐS�Ȃ�B�����̗l�ɂĂ͂Ȃ��A���鏊�Ȃ��S�Ɛ\���Ȃ�B���܂�ΐS�ɕ�������A���܂鏊�Ȃ���ΐS�ɉ��������B�S�ɉ����Ȃ��S�̐S�Ɛ\���A���͖��S���O�Ƃ��\����B���̖��S�̐S�ɔ\���Ȃ�ʂ�A�ꎖ�Ɏ~�炸�ꎖ�Ɍ������A��ɐ��̒X�ւ���₤�ɂ��āA���̐g�ɍ݂�ėp�̌��ӎ��o�łĊ��ӂȂ�B�ꏊ�ɒ�藯�肽��S�́A���R�ɓ����ʂȂ�t�i�s���q�_���^�j

�Ƃ�������ł���B���S�̐S�Ƃ͌����A��т��Ė����Z�̎��R�ł���B�����炭���̕������w���āA��ؑ�ق͈ȉ��̂悤�ɉp���ŏ����Ă���B�����Ȃ�ٍ���ɂȂ��Ă��܂����A�ꍑ��ł���������ȊT�O���A�ٍ���ŏЉ����ق̈ӋC�����Ă݂悤�B���Ȃ킿�A

In this letter to the great master of sword manship, Takuan strongly emphasizes the significance of mushin, which may be regarded in a way as corresponding to the concept of the unconscious. Psychologically speaking, this state of mind gives itself up unreservedly to an unknown "power" that comes to one from nowhere and yet seems strong enough to posses the whole field of consciousness and make it work for the unknown. Hereby he becomes a kind of automaton, so to speak, as far as his own consciousness is concerned. But, as Takuan explains, it ought not to be confused with the helpless passivity of an inorganic thing, such as a piece of rock or a block of wood. He is "unconsciously conscious" or "consciously unconscious." With this preliminary remark, the following instruction of Takuan will become intelligible. (Daisetz T. Suzuki, Zen and Japanese Culture; New York, Princeton University Press 1959)

�@���{��i�k�쓍�Y��j�͉E�f�̂��Ƃ��ŁA��L�����Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�B����́A�k����O���N�̑�J��w�łɋ����Ă��邽�߂ł��낤�B�Ƃ��Ɂu���ڂ����ނ���̋t���ȊO�ɁA���S�I��Ԃ�ďq���铹�͂Ȃ��v�Ƃ���������ȕ\���͐��̃v�����X�g����w�ʼnp���ɂ͂Ȃ��B�@�������A�u���ӎ��Ɉӎ�����v�Ƌt���̂������ł��������Ȃ��̂����A��������A���S���u���ӎ��i�I�Ȃ��́j�v�ithe unconscious�j�Ƃ������̂ɑΉ������Ă��܂��̂́A�������Ȃ��̂��B���ӎ��i�I�Ȃ��́j�Ƃ����T�O�́A�����܂ł��Ȃ��ʑ����_���͂ɂ���Ď��Ɏ�C�ɂ܂݂ꂽ���̂ŁA���̑Ή��Â��ɂ͓�_������͂��ł���B �@�ǂ����ٍ��ɂ͌�����ʁu���S�v�Ƃ����T�O�ł���B���āsno-mind�t�ʼn����ʂ����A��X�̗p��̂悤�ɁA����ꂵ�āsdeconsciousness�t�Ƃł����Ă����悩�����̂ł���B �@�Ƃ�����A�����ŗ�ؑ�ق��o�����̂́A�{���̓��m�_���`���ȏЉ���D�����ł͂Ȃ��A�܂��{���ŋ{�{�����̖����o���Ă��邩��ł��Ȃ��A��X�������ɂ���A�ɂ߂ċ����[�����ɒ��ӂ��䂩�ꂽ����ł���B���Ȃ킿�A����́\�\�sautomaton�t�Ƃ�����ɂق��Ȃ�Ȃ��B �@�I�[�g�}�g���Ƃ́A�����I�ɍ쓮������̂̈��ł���B�����l�`�Ƃ��邪�A�������u�̈ӂł���B��X�Ȃ�A��ق̂����I�[�g�}�g�����A����Ɂu�퓬�@�B�v�ifighting machine�j�Ƃ���Ƃ���ł���B���S�Ƃ́A����Ȏ����I�ɍ쓮����I�[�g�}�g���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��B����͖{���̈Ӗ����炷��ƁA�ꌩ�A�ɂ߂Ĉ�E�����Ӗ��ł���悤�����A���͂����ł͂Ȃ��B�\���u���S�v��m���Ă���҂ɂ��āA�͂��߂ďq�ׂ�������ł���B �@�����̋�������A���łɌ����Ƃ��납��E���A���V���u���O�����̑ł��Ɖ]���v�ɁA���������b���������B���Ȃ킿�A�\�\�G���ł��o�����Ƃ��A�������ł��o�����Ǝv�����A�g���łg�ɂȂ�S���łS�ɂȂ��āA��͂��ƂȂ���k�����l����x����ɋ����ł��ƁB���ꂪ���O�����Ƃ����āA�d�v�ȑł��ł���B���̑ł��͓x�X�g����ł��ł���A�]�X�ƁB �@���ꂪ�������̃I�[�g�}�g���̎p�ł���B�v����ɁA�������̋�Ƃ͉����Ɩ��ꂽ�Ƃ��A��X�̉����́A���̐��V���u���O�����̑ł��Ɖ]���v�������āA�����I�ɍ쓮����퓬�@�B�ɂȂ邱�Ƃ��A�Ƃ���̂ł���B �@�����܂ŗ��āA���V���ɖ߂��Ă���̂�����A����ɂ����Ə��S�̋����ɉ�A���Ă悩�낤�B���Ȃ킿�A�������V���̏��߂ɂ��鋳���ł���B

�s���@�̓��ɂ����āA�S�̎������́A��̐S�ƕς邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁB��̎��ɂ��퓬�̎��ɂ��A�������ς�Ȃ��悤�ɂ��āA�S���L���܂������ɂ��A�����������炸����������܂��A�S�̕�ʂ悤�ɐS���܂ɒu���āA�S��Â��ɂ�邪���āA���̂�炬�̙��߂��A��炬��܂Ȃ��悤�ɂ��邱�Ɓt�i���@�S���̎��j

�@��V���܂œǂݐi��ŁA��X�������ׂ��́A�v���Ƃ������邱�����������������̏����Ɍ���Ă������Ƃł���B�����̎�������������ȑO�ɁA���̐S���̎�������Ă����̂ł���B�@�J��Ԃ��A��ɒn�V���Łs���łɋ�Ƃ������́A�����u���v�Ɖ]�������u�����v�Ɖ]���̂��A����ȋ�ʂȂǂ���͂��Ȃ��B�����Ă��܂��A�����𗣂ꎩ�R�ɂȂ�t�Əq�ׂ��Ă����̂ł���B �@��X�̓ǂ�ł����ܗ֏��̃v���Z�X�̓��[�v��`���A�������āA�T�Ƃ̂����Ε`���Ƃ���́u��~���v�\�\�Ƃ��������A�ނ����̂˂��ꂽ�֊�`�����̂̂��Ƃ��ł���B �@����A�����Ōܗ֏��̍\���̂Ƃ��ẴE���{���X�́A��̂̂��̂ƂȂ�A���邢�͑��ɐ}�̉A�z�̂���ݍ������u��V�v�ꗬ�́A���̃g�|���W�J���ȍ\�������o����̂ł���B

|

*�y���@�Ɠ`���z

�s��Ɖ]�ӎ��A���@�̊��B��ɁA����Ɛ^��Ƃ̍��ʂ���B���͂��͂�Ƃ�ށA�^�͂܂��ƂƂ�ށB�R��A����Ƃ͂��͂�ނȂ�����ɂāA�����Ȃ����̂��ƂւɈ�����B�^��Ƃ́A�^���̋��B�����S���B�S�͂������Ȃ����́A����̂��Ƃ��Ȃꋤ�A��S�͍��g�̎�l�ɂāA���Â̂킴�����鎖�A�F�S�ɂ���B���S�������Ă͂��炭���A�S�̂��鏊��B�S�̂������ʂ͋��B��̂������͐S��B�����ЂāA�S�ƂȂ�Ď葫�ւ͂��炭��B�������ɂ����錝�̂������ʎ��A�͂₤���ɁA������ĂƂ��Ӗ�t�i���S�̐S���̎��j *�y�s���q�_���^�z �s�R�Εs���q�Ɛ\�����l�̈�S�̓����ʏ���\����B��S�]���ʎ��ɂČ�B���]���ʂƂ́A���ɐS���Ƃǂ߂ʎ��Ɍ�B���ɐS�������ւA�F�X�̕��ʂ����Ɍ�āA�I�̒��F�X������B�����������B�Ƃ܂�ʐS�͓����ʂɂČ�t *�y�����ʎ�o�z �s���̐{���B����F���d�F���@������S�B�s���Z�F���S�B�s���Z�������G�@���S�B�������Z�������S�t

*�y��ؑ�فz

�s�V���͂��̌��ꂽ���m���o�ւ����˂̒��ɁA���S�̈�Ӌ`���ɂ߂ċ������Ă��B���S�́A���y�ɂ����āA�u���ӎ��v�̊T�O���c��ƌ��Ă悢�B�S���I�ɉ]�ւA���̐S�̏�Ԃ͐⛔�̂���ŁA�S���ɂ��݂Ȃ����́u�́v�ɐg���ς˂�̂ł���B�����y�ŁA�l�͈ӎ���萂������A���͂Ύ����l�`�ɂȂ�̂ł���B�R���A�V���������₤�ɁA����͖ؐȂǂ̔�L�@�I�ȕ����̖����S���y�ї���Ȃ����ƍ������Ă͂Ȃ�ʁB�u���ӎ��Ɉӎ����邱�Ɓv�A���ڂ����ނ���̋t���ȊO�ɁA���S�I��Ԃ�ďq���铹�͂Ȃ��t�i�u�W�Ɠ��{�����v���a�\�ܔN�E��g�Łw�S�W�x��\�ꊪ�j  ��ؑ�ف@1953�N�t���C�u���N�� �E�̐l���͂��̃n�C�f�K�[

*�y���O�����̑łƉ]���z

�s�G�������o����Ƃ��A����ł�����Ƃ����ӂƂ��A�g�����g�ɂȂ�A�S���ŐS�ɂȂāA��́A���ƂȂ��A������ɋ����Ŏ��A�����O�����ƂāA��厖�̑Ŗ�B���ŁA���с^�_�o���Ŗ�B�\�X�Ȃ�Г��āA�b�B�L�ׂ��V��t�i���V���j *�y���@�S���̎��z �s���@�̓��ɂ���āA�S�̎��l�́A��̐S�ɑւ鎖�Ȃ���B��ɂ����@�̂Ƃ��ɂ��A�����ւ炸���āA���T���A�����ɂ��āA�����Ђς炸�A������������܂��A�S�̂������ʂ₤�ɁA�S���܂ɒu�āA�S��Âɂ�邪���āA����邬�̂��Ȃ��A��邬��܂ʂ₤�ɁA�\�X�ᖡ���ׂ��t�i���V���j  ���B�d�ߕM�@��~��  �`�{�{������@���E�C�l���� |

|

�@�ȏ�́A�����̌��t�ɉ����Ă��̃o�b�N�O���E���h�܂œǂ�ł݂��Ƃ���ł��邪�A�������Ă݂�ƁA��V���̂��̕��͂́A�������炳��ɉ����������ׂ����Ƃ̂��邩�����̂��̂ł���B����������A��V���́A���̕��͂������Ƃ��āA���͑����Ė{�_���������͂��̂��̂ł������B �@���̏����ɂ͂��ꂼ�ꏘ����t���Ă���B����Ɠ����悤�ɁA��V�������̏����������ꂽ�B�������A�ȉ��������O�ɁA�����͕a�d�����āA���Ɏ���ł��܂����̂ł���B �@���łɉ��x���������ɏo���Ă���̂����A���߂āA�n�V���́u�����@�̏��A�܊��Ɏd�����v���̕�����ǂ�ł݂�B�����ł́A�����͋�V���̓��e��\�����Ă����B �@�������]���̂́A�܂��A�\�\��Ɖ]���ȏ�́A�������Ƃ����A����������Ƃ����̂��B�܂�A��̓��ɂ����āA�����Ɖ��V�̍��قȂǂ��肦�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B��V���ɉ����[���ȉ���Ɉӂ�����ƍ��o����ȁA�Ƃ������Ƃł���B����͍�����ʓI�Ȍ�ǂւ̌x���ł�����B �@�����āA�\�\�����Ă��܂��A�����𗣂�A���@�̓��ɂ��̂ÂƎ��R�������āA���̂Â������k���ǂ��A�s�v�c�ȂقǗD�ꂽ�����l��B���ɑ������Ă͔��q��m��A���̂Â���ł��A���̂Â��瓖��B����݂ȋ�̓��ł���A�ƁB �@����͂܂��Ɂu���̂Â���v�̃p���[�h�����A�����������̂́u���̂Â���̓��v�ł���B����������A���肫����̓��m�I�Ȏ��R��`�ł͂Ȃ��B���̂Â���ł��A���̂Â��瓖��A��q�̂��Ƃ��A�����I�ɍ쓮����퓬�@�B�ɂȂ�Ƃ������ƂȂ̂ł���B���ꂪ�����̉]���u��̓��v�Ȃ̂ł���B �@�����āA���̂悤�ɁA���̂Â���^���̓��ɓ��邱�Ƃ��A��̊��ɂ��ď����߂�̂ł���A�Ɖ]���B���ꂪ��V���̗\�����e�ł���B �@�Ƃ���A������V���́A�����\�����ꂽ�������قƂ�nj���Ă��Ȃ��B�܂�A����͂܂���V���̏����ɂ����Ȃ��Ƃ݂Ȃ����Ȃł���B �@��V���t���̑��`�ؕ��ŁA�������V�傪�]���ɂ́A���̒n���Ε���̌܊��̂����A��V���ɂ��ẮA�����͒����a���ɂ������̂ŁA���̏����i�l���j������킳�Ȃ������A�Ƃ��������ł���B���́u����͂��ꂸ�v�́A���炩�ɂ��Ȃ������Ƃ��������ł͂Ȃ��A���킳�Ȃ������A�����̂����Ȃ������Ƃ������Ƃł���B �@�ނ��A�������V��́A�����ł́u����킵�v�����̂ł͂Ȃ��B�����́A��V���ɏ������肾�������Ƃ��A�����ɘb�����킯�ł͂Ȃ��B�������A��V�����ǂ�ȓ��e�Ȃ̂��A�m��Ȃ��̂ł���B��������܊��̏��������������͂��߂āA�����́A��V�������������ŏI���Ă��邱�Ƃ�m�����̂ł���B �@���ꂪ�A�����̉]���A�s��V�Ƀn�A�����̒�����͂��ꂸ��t�Ƃ������Ƃ̎���Ȃ̂ł���B �@�����w�I�ɉ]���A���̎������V��̕������A��V���̎�����،�����ꎟ�j���ł���B��X�̌���悤�ɁA��V���͏��������œr�₵�Ă���ꊪ�ł���B���̏����̂悤�ȁA�{�����X���A�����Č㏑�����@���Ă���B�����Ȃ�A�����͋�V���ɑ傫�ȋ��c���Ď��̂ł���B �@�����Ȃ������̗ނ������A�����͌ܗ֏����������Ď��A�Ƃ������Ƃ������ܗ֏����������B���Ƃ��A��������҂��A�������V�告�`�ؕ����猩�����Ƃ̂Ȃ��A���������̑f�l�Ȃ̂�����A�Ƃ��ɖڂ�����𗧂Ă�K�v���Ȃ����Ƃ����A����Ȕn�������T�����Ȃ��Đ��Y����Ă���̂������̏ł���Ƃ���A��͂�A���̗v�_�͋������Ă����ׂ��ł��낤�B �@�ܗ֏��͑��e�A�S�̂ɏ��������̖���e�ł���B�Ƃ��ɋ�V���́A�����݂̂ŏI���������ꂴ��ꊪ�ł���B���������̋�V���ʼn����������肠�������A���̋�̓I�Ȍʓ��e�́A���ɕs���ł���A�ƁB �@�������āA�܊��̏�������②���ꂽ�������V��́A��V���Ɏc���ꂽ�傫�ȋ��②���ꂽ�̂ł���B���̒����Ȗ�l���A������ǂ��������A����͌�ɏq�ׂ�ł��낤�B |

*�y�����@�̏��A�܊��Ɏd�����z

�s��܁A��V���B������Ə��������A��Ɖ]�o����肵�ăn�A���������Ɖ]�A�����������Ƃ��͂�B�����ăn�����𗣂�A���@�̓��ɂ��̂�Ǝ��R�L�āA���̂�Ɗ���A���ɂ��Ђăn���q������A���̂Â���ŁA���̂Â��炠����A���F��̓���B���̂�ƛ��̓��ɓ������A��̊��ɂ��ď��ƁU�ނ���̖�t�i�n�V���j *�y�������V�告�`�ؕ��z �s�ߓ`��n���Ε���V�ܙɁA�~�ƌ��M���\�ɑ��B�V�������i�V��B�A����V�Ƀn�A���M���i�X�̕a�C�ɕt�e�A�����V������͂��ꂸ���B�R�ǂ��A�l���V���̗������炩�ɓ�����āA�������͂Ȃ��փo�A���̂Â����̓��ɂ��ȂЌ�t  �g�c�Ɩ{�@�������V�告�`�ؕ��� �u�����V������͂��ꂸ��v |

|

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\ �@�����ŁA�Z�ق̖����A������q�ׂĂ����B����́A��X�̍̑������}�O�n���{�Ɍ�����Ƃ���́A�����������قȎ���ł���B �@���Ȃ킿�A����́A�s���Y���\���t�A�s�Ґ����Ƃ����ЁA�\���Ƃ����ւǂ��t�A�s��������{�Ƃ��t�A�s�傫�������v�ЂƂāt�Ƃ���������A�����ł͂Ȃ��A�����ŋl�ߏ������Ă���ӏ��ł���B �@�ܗ֏��̈�ʓI�ȕ��̂��炷��ƁA�����́A���Ƃ��A�u���Y���悭�߁v�ł���A�u�������Ȃ铹�Ƃ����ЁA�悫���Ƃ����ւǂ��v�ł���A�u���Ȃ鏊��{�Ƃ��v�A�����āu�傫�Ȃ鏊���v�ЂƂāv�Ƃ����Ă��悩�낤�B �@���������A���n�̓�Ɩ{��א�Ɩ{���݂�ɁA��Ɩ{�ł́A�s���Y���悭�Ƃ��t�A�s���Ȃ����Ǝv�ЁA�悫���Ƃ����ւǂ��t�A�s���Ȃ��|��{�Ƃ��t�s�傫�Ȃ����������ЂƂāt�ƋL�����A�܂��A�א�Ɩ{�ł́A�s���Y��\�Ƃ��t�A�s���Ȃ����Ƃ����ЁA�悫���Ƃ����ւǂ��t�A�s���Ȃ�����{�Ƃ��t�A�s�傫�Ȃ����������ЂƂāt�Ə����Ă���B �@�������A��Ɩ{��א�Ɩ{�ɔ䂵�āA�����𑽗p����X���̂���ۉ��Ɩ{�ł��A���Y�ӏ��́A�s���Y��\�Ƃ��t�A�s�������Ȃ����Ƃ����ЁA�D���Ǝv�ւǂ��t�A�s���Ȃ�����{�Ƃ��t�ƋL���A���邢�́A�s�����m�뎚�n�Ȃ����������ЂƂāt�Ə����Ă���B �@�ȏ�̂��Ƃ��炵�āA�������V��ɑk��I���W�i���ł́A�����̎���́A�����ŋl�ߏ���������}�O�n�̕��ɋ߂����̂������̂��A����Ƃ��A����������̔��n�̕��ɋ߂����̂ł��������A�Ƃ�����肪���N����ł��낤�B �@�ܗ֏��S�̂̕��̂��炷��ƁA����ɉ��������p����Ă���B�����ŋl�ߏ�������̂́A���ٗ�̂悤�Ɍ�����B�Ƃ���A�������V��ɑk��I���W�i���ł́A���n�̓�Ɩ{��א�Ɩ{���L���悤�ɁA�����܂���ł�����������A�}�O�n���{�ł́A�킴�킴����������ŋl�ߏ������āA�����⌯�������̂Ɍ����悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����������\�ł��낤�B �@�������A�����͂����P���ɂ͕Еt���Ȃ��̂��A�ܗ֏������̂������낢�Ƃ���ł���B �@�Ƃ����̂��A�������n�̑��̎ʖ{�A���Ƃ��Ή~�����n���̎�앶�ɖ{�ɁA�}�O�n���{�̎���Ɠ������̂����o����邩��ł���B�܂�A��앶�ɖ{�ɂ́A�s���Y���\���t�A�s�Ґ����Ǝv�ЁA�\���Ǝv�ւǂ��t�A�s��������{�Ƃ��t�A�s�傫�������v�Ў�āt�Ƃ�������������B �@��앶�ɖ{�́A�}�O�n�ʖ{�Ƃ͕ʌn���̔��n�̎ʖ{�ł���B�������A�S�̂Ɏʂ����ꂪ�����ʖ{�ł���B����䂦�ɂ����A���̎���̈�v�́A���R�ł͂Ȃ��̂ł���B �@�����~�����n���̎ʖ{�ɁA���c�Ɩ{�����邪�A�����ł��A�s���Y���\�X�m�����n���t�̂ق��A�s�Ґ����Ǝv�Ёt�A�s��������{�Ƃ��āt�A�s�傫�������v�ЂƂāt�Ƃ������傪������B���邢�͂܂��A�~�����n���̕ʂٖ̈{�A���Ɩ{�ɂ��Ă����l�ł���B �@�ł́A������̔��n�����h���n���̕x�i�Ɩ{�͔@���Ƃ݂�ɁA������ʂ����ꂪ��������ʖ{�����A�����ł��A�s�Ґ����Ǝv��A�\���Ƃ����ւǂ��t�A�s�傫�����������Ў�āt�Ƃ�������������o�����Ƃ��ł���B �@���łɂ݂����̎���ł��m���̂����A�~�����n���̎�앶�ɖ{�⑽�c�Ɩ{�A���邢�͕x�i�Ɩ{�́A�ʂ����ꂪ��������ʖ{�ł���ɂ�������炸�A�ނ���A���n�����̎p�̍��Ղ������P�[�X������B����珔�{�ɁA���̂悤�ɁA�}�O�n���{�Ƌ��ʂ��鎚�傪������Ƃ������Ƃ́A����Ɠ��l�A���n�����ɂ́A�����̎��傪���������Ƃ��Ӗ�����B �@�����ŋl�ߏ������������̎���́A�}�O�n�݂̂̓��ٗ�ł͂Ȃ��A�ނ���A�}�O�n�^���n�����f���đ��݂���B����������A�����́A���n�����ɑ��݂�������ł���A��Ɩ{�A�א�Ɩ{����ъۉ��Ɩ{�̌n�������ʂ��Ă���c�́A�������������ŋl�ߏ�������������A�ǂ݈Ղ��悤�ɉ���������̎���֏����������ʖ{�Ȃ̂ł���B �@�������āA���̋�V���̕��͂ɂ��āA�����e�N�X�g�́A�s�\�t�A�s�Ґ����t�A�s�\���t�A�s�������t�A�s�傫�����t�Ƃ����������قȎ�����܂ނׂ����̂ł���B����͌����āA��Ɩ{��א�Ɩ{�Ɍ�����悤�ȁA�s�悭�߁t�A�s�҂Ȃ铹�t�A�s�悫���t�A�s���Ȃ鏊�t�A�s�傫�Ȃ鏊�t�Ƃ�������ł͂Ȃ��̂ł���B �@����������A�̂��Ƃ́A���n���{�݂̂����Ă��ẮA�v�������Ȃ��������Ƃł���B�}�O�n�^���n�����f���āA�ł��邾�������ٖ̈{�������킹�Ă͂��߂āA�\�ɂȂ������Ƃł���B����A���̍Ō�̋�V���ɂ����Ă��A��X�̊ԃe�N�X�g�I���͂ɂ��A�@��̃e�N�X�g�������m�肳�ꂽ�̂ł���B Go Back |

*�y�g�c�Ɩ{�z

�s���Y���\���t�s�Ґ����Ƃ����ЁA�\���Ƃ����ւǂ��t�s��������{�Ƃ��t�s�傫�������v�ЂƂāt *�y��Ɩ{�z �s���Y���悭�Ƃ��t�s�҂Ȃ铹�Ǝv�ЁA�悫���Ƃ����ւǂ��t�s���Ȃ�|��{�Ƃ��t�s�傫�Ȃ鏊�������ЂƂāt *�y�א�Ɩ{�z �s���Y���\�Ƃ��t�s�҂Ȃ铹�Ƃ����ЁA�悫���Ƃ����ւǂ��t�s��������{�Ƃ��t�s�傫�������v�ЂƂāt *�y�ۉ��Ɩ{�z �s���Y���\�Ƃ��t�s�������Ȃ铹�Ƃ����ЁA�D���Ǝv�ւǂ��t�s���Ȃ鏊��{�Ƃ��t�s��ɂȂ�|���v�Ў�āt

*�y��앶�ɖ{�z

�s���Y���\���t�s�Ґ����Ǝv�ЁA�\���Ǝv�ւǂ��t�s��������{�Ƃ��āt�s�傫�������v�Ў�āt *�y���c�Ɩ{�z �s���Y���\�X���t�s�Ґ����Ǝv�ЁA�悫���Ƃ����ւǂ��t�s��������{�Ƃ��āt�s�傫�������v�ЂƂāt *�y���Ɩ{�z �s���Y���\���߁t�s�Ґ����Ƃ����ЁA�\���Ƃ����ւǂ��t�s��������{�Ƃ��āt�s�傫���|���v�Ў�āt *�y�x�i�Ɩ{�z �s�Ґ����Ǝv��A�\���Ƃ����ւǂ��t�s���ɐ���|��{�Ƃ��t�s�傫�����������Ў�āt

*�y���n�ܗ֏��n�������}�z ���������V�告�`�ʖ{�c��O���o�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���c�c���n�����ʖ{�c�c�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���c�c�c�c�c�c�c�c�x�i�Ɩ{ �@�b�������唭�� �@�������c���c�c�c��Ɩ{ �@�b�@�b�@�b �@�b�@�b�@���c���c�c�c�핐���{ �@�b�@�b�@�@�@�b �@�b�@�b�@�@�@���c�א�Ɩ{ �@�b�@�b �@�b�@���c�c�c�c�c�ۉ��Ɩ{ �@�b �@���c���o�c�c�c�c�c�~�����n���{ |

|

�@�i3�j��L�P�����A�q�җL��A���җL��A���җL��A�S�ҋ�� �@��V�ɂ̖����ɋL���ꂽ����ł���B��Ɩ{��א�Ɩ{���͂��߁A�����Ă��̔��n�ʖ{�ɂ�����L�ڂ���B�������A�����A���̒��̌����҂́A���̋�̎��ꂪ��V���ɂ��Ƃ��Ə�����Ă����Ƃ��āA������^��Ȃ��B �@�܂��͂��߂Ɍ����Ă����A�\�\�ǎ҂ɂ͈ӊO�̂��Ƃ�������ʂ��\�\���̋�̎��ꂪ�����̃I���W�i�����ǂ����A���ꂪ���ł���B�܂�A��V���������̑��e�ɂ��������Ƃ͑O��Ƃ���Ƃ��Ă��A���̎��ꕔ���͌�l�ɂ����M�Ȃ̂ł���B �@����Ƃ����̂��A���n���{�ɂ͂����Ă��A�}�O�n���{�ɂ͂��ꂪ�Ȃ�����ł���B���Ƃ��}�O�n���{�̑c�{����g�c�Ɩ{��V�ɂɂ́A���̎�����f�ڂ��Ȃ��̂ł���B |

|

�א�Ɩ{�@��V�������@�ꂠ��i�Ԙg���j |

��Ɩ{�@��V�������@�ꂠ��i�Ԙg���j |

�g�c�Ɩ{�@��V�������@��Ȃ� |

|

�@�����̒ʂ�ŁA���̋�̎���́A���n�̍א�Ɩ{���Ɩ{�ɂ͂����āA�}�O�n�̋g�c�Ɩ{�ɂ͑��݂��Ȃ��B�������A����͋g�c�Ɩ{�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A���̒}�O�n���{�ɂ����ʂ��āA����͂Ȃ��̂ł���B�܂�A����n�̒��R���ɖ{�E��ˉƖ{�E�ɒO�Ɩ{�A���邢�́A���ԁ��z��n�̏���Ɩ{�E�Ԍ��Ɩ{�E�n�ӉƖ{�E�ߓ��Ɩ{�E���q�Ɩ{���̑��A�}�O�n���{�ɂ́A��͑��݂��Ȃ��̂ł���B �@�����܂ł̌ܗ֏��lj��ɂ����āA�����Ɍ��Ă����Ƃ���ł��邪�A�}�O�n�^���n���敪����w�W�I�Ƃ����ׂ����᎖��͑��������B�������Ȃ���A��V���ɂ����邱�̋�̗L���́A�]���Ȃ�A�}�O�n�^���n��B�R�Ƌ敪����w�W�I���ق̑�\�I�Ȃ��̂ł���B �@���Ƃ�肱�̂��Ƃ́A�]���̌ܗ֏������ɂ����Ă܂��Ɋʼn߂���Ă����d�v�_�ł���B���������āA���̃y�[�W��ǂ�ł͂��߂Ēm�����l�������낤�B��������̂͂��ŁA���̌��m�Ɏw�E�����̂́A�܂��ɏ��N�����ܓǂ݂��邱�̓lj�_�����ŏ��ł��������炾�B �@���̎���́A���n���{�ɂ����āA�}�O�n���{�ɂ͑��݂��Ȃ��B�\�\�ł́A���̂��Ƃ��ǂ��l���邩�B���Ƃ��Ƌ�V�ɂɂ͂��ꂪ�������̂ɁA�}�O�n���{�͂����s���ӂɂ��E�������߂��̂��B �@���̉\���́A�܂����肦�Ȃ��B�����̂悤�ɍא�Ɩ{�ł���Ɩ{�ł��A���̎����发���Ă���B��V�ɂɂ͂��߂��炱�ꂪ�������Ȃ�A���ꂪ�������Ƃ����͂����Ȃ��̂ł���B �@����ɁA�g�c�Ɩ{��V���́A�������V��i�K�̑O�������������ł���B���Ȃ킿�A�������V��͏�����N�i1653�j�ɎĔC����Ɍܗ֏���`�������̂����A���̎ĔC���邪�A���N�i1680�j�ɋg�c���A�֑��`�����̂��A���̋g�c�Ɩ{��V���ł���B �@����ɑ��āA���n���{�ɂ́A��Ɩ{��א�Ɩ{�̂悤�Ɏ������V��̉����L�ڂ̂�����̂�����B�������A���łɒn���Ε��l���̓��e�����Ĕ����������Ƃ����A���̗��{�Ƃ��A���储��ь�L�̓�������A�����ʖ{�ł͂Ȃ��A�`�ʂ��J��Ԃ�����́A�㔭���������ʖ{�ł���B�������A���̉����́A���`�����Ƃ��Ă̑̍ق��Ȃ��Ă��Ȃ��B�����Ȃ�A�C���Ŏʖ{��ҏW���č쐬���ꂽ�l�q�����炩�ł���B��Ɩ{��א�Ɩ{�ɂ���Č��^�����������ƌ���̂́A���������̑O�Ԉ���Ă���B �@��������m������ŁA�܂��A�����ЂƂЕt���Ă������B �@�א�Ɩ{�̉������݂�A�������N�i1667�j�R�{����A��Ɩ{�����́A���̗��N�̊������N�i1668�jꠓ��r��A�Ƃ����L��������B����͎����Ƃ��ẮA�������V�����ł���B�������A���N�́A�����\�܁A�Z�A���N�͘Z�\�ł���B �@����ɑ��A�g�c�Ɩ{��V���L�ڂ̑��`�L���ɂ��A�ĔC���邪�������V�傩��ܗ֏���`�����ꂽ�̂́A������N�i1653�j�B�א�Ɩ{���Ɩ{�̉����̎��������A�\�l�`�ܔN�����i�K�ł̑��`�����ł���B���������O��W���炷��A���Ƃ͂��̂Â��疾���ł��낤�B

�g�c�Ɩ{�@������N�i1653�j�ĔC���鈶�@�\�\����Ȃ�

�@�O�̂��̂ɂ͂Ȃ��A�\�l�A�ܔN��̂��̂ɂ͂���B���������āA��V�ɂ̎���́A��ɂȂ��ďo�Ă����̂ł���B�א�Ɩ{�@�������N�i1667�j�R�{����@�\�\���ꂠ�� ��Ɩ{�@�@�������N�i1668�jꠓ��r��@�\�\���ꂠ�� �@�ĔC�́A���N�i1680�j�A�d�B���̋���ŋg�c���A�ɋ�V�������^�����B����ɑ��A�א�Ɩ{���Ɩ{�́A�����ꂪ�ҏW���삵�����̂��s���A�Ƃ����R���s���̌㐢�̕ҏW���ł���B �@�Ƃ�����A������N�i1653�j�Ɏ������V�傩�瑊�`���ꂽ���̂��A�ĔC���邪�ʂ��ċg�c���A�ɗ^�����̂��A�g�c�Ɩ{��V�ɂł���B���̋g�c�Ɩ{�ɂ́A��L�̎���͂Ȃ��B�Ƃ���A������N�Ɏ������V�傪���������ܗ֏��ɂ́A���ꂪ�Ȃ������̂ł���B �@����ɑ��āA��Ɩ{��א�Ɩ{�̉����ɂ��A���ꂩ��\�l�A�ܔN��̊������A���N�̒i�K�̂��ƂɂȂ�B���̔N�������ꉞ���܂���A���̌���������V��́A��V�ɖ����ɂ��̎����t�L����悤�ɂȂ����炵���A�Ƃ����������\�ł���B �@�������A������A��Ɩ{��א�Ɩ{�����ꂼ��̌��{�𒉎��Ɏʂ����ʖ{���Ƃ������Ƃ��O��ł���B�Ƃ��낪�A��Ɩ{��א�Ɩ{�́A���̑̍ق��݂�Ζ��炩�ɒm��邱�Ƃ����A�����������`�K����m��ʎ҂ɂ��㐢�̕ҏW���ł���B�Ȃ�قǁA���̋�V�������͑��`�����̑̂��Ȃ����A����s�ʂ̖�O�҂ɂ��L���ł���B�������A�����ꂪ�ʂ������̂��s���ł���B �@���������āA���̓�{�ɂƂ��ɂ��邩��Ƃ����āA�����N�ԂɎ������V�傪����������V���ɁA���̎��ꂪ�������Ƃ͂Ȃ����Ȃ��̂ł���B��������A���̓�{�ȊO�̔��n���{�ɂ����ʂ��Ă��̎��ꂪ���邱�Ƃ��|�C���g�ł���B���n�����ɁA�܂�A��O���o��Ԃ��Ȃ��A����ʖ{���쎞�ɁA���̎��ꂪ���������̂ł���B �@�܂��A���łɊe�������Ŋm�F�����悤�ɁA���̌�L�̂���悤���炵�āA���n���{�͕����̐�c��L������̂ł͂Ȃ��A�������̌��c��{����h�����B�����ʖ{�Q�ł���B���̂��Ƃ́A���n���{�����ׂĂ��̋���L���Ƃ����_�Ƃ����v����B���Ȃ킿�A���n�����ɂ��̋���������ʖ{���A���̌��c��{�ɐ������̂ł���B �@�����v����ɁA�����Ȃ��Ƃ��A�������V��̒i�K�ɂ́A��ɂ���ɂ��A���̎��ꂪ���݂��Ȃ������Ƃ������Ƃł���B �@�������̋ꂪ�������̂Ȃ�A����͕����̋�ϗv���̂��Ƃ��̍ق̂��̂ł��邩��A��L�̎������V��̑��`�ؕ��ɂ����y�������Ă�����ׂ��ł���B�Ƃ��낪�A�����̑��`�ؕ������p���y���Ă���̂́A���q������̓������ɍ��L����Ă���u�������������s��v�̈��Ȃ̂ł���B�悤����ɁA�������V��́A���n���{���L����ȂǁA�������Ƃ��Ȃ������̂ł���B �@�Ƃ�����A�g�c�Ɩ{��V����������̂́A�������㔪�N�̏�����N�i1653�j�i�K�ł́A��V�ɂɖ��̎���͑��݂��Ȃ������A�Ƃ��������ł���B�Ƃ���A���_�͂ǂ��Ȃ邩�B���Ȃ킿�A�\�\���̎���́A���������������g�̌ܗ֏����e�ɂ͑��݂��Ȃ������̂ł���B �@����͌ܗ֏������ɂ����āA����߂ďd�v�ȃ|�C���g�ł���B����䂦�A���ꂪ�]���̌����j�ɂ����Ĉ�т��Ċʼn߂���Ă������Ƃ́A�܂��ƂɗR�X�������Ԃł������B �@�ܗ֏��̒ʑ�����{�͘_�O�Ƃ��āA���{�Z�������͂��̌������͂ǂ����B���������������ł����A�������������ʼn߂��āA���̉���ɂ͂��̌��ɂ��Ď��o�������y�������Ȃ��A�Ƃ������肳�܂ł���B �@����䂦�A���Ԃł́A��������V���̂��̎�����������Ƃ������o���������ꂦ�Ȃ��̂ł���B�������A����͏]���̌����҂̐ӔC�ł���Ƃ��������A�����҂������g���ʼn߂��Ă����̂�����A���Ԃ͂����ɂ��~���悤���Ȃ��B �@����͔��n�ʖ{�����m��Ȃ��Ƃ��������̌��ʂł����Ȃ��B�ܗ֏��̂܂Ƃ��Ȍ����́A��X�̌����v���W�F�N�g�ȑO�ɂ͑��݂��Ȃ������Ƃ́A���̌ܗ֏��lj��T�C�g�ɂ����ĉ��x���w�E�̂��邱�Ƃ����A���̋ɂ݂́A�܂��ɂ��̋�V������̖��F���ɂ���B �@���������Ă����ŁA��w�����҂ւ̌[�ւ̂��߂ɂ��A���̎���͕������g�̑��e�ɂ��������̂ł͂Ȃ��_�A�����łƂ��ɒ��ӂ����N���Ă����B�����Ă���ƂƂ��ɁA������L�ڂ��Ă�����n���{�́A��ɔ��Ŕ�����������ʖ{�̖��Ⴞ�Ƃ������Ƃ��m�F���Ă����ׂ��ł���B���Ȃ킿�A���̋�̋L�ڂ������A�C���Ōܗ֏��̕W���Ȃ̂ł���B |

����Ɩ{�@��Ȃ�  ���R���ɖ{�@��Ȃ�  �ߓ��ƕ��{�@��Ȃ�  �ĔC����v�w�̕� ���Ɍ����Ύs�l�ے��@�_����

*�y���n�ܗ֏��n�������}�z ���������V�告�`�ʖ{�c��O���o�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@ �ꔭ�� �@���c���n�����ʖ{�c�c���c�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���c�c�c�c�c�c�c�x�i�Ɩ{ �@�b �@���c���c���c�c�c��Ɩ{ �@�b�@�b�@�b �@�b�@�b�@���c���c�c�c�핐���{ �@�b�@�b�@�@�@�b �@�b�@�b�@�@�@���c�א�Ɩ{ �@�b�@�b �@�b�@���c�c�c�c�c�ۉ��Ɩ{ �@�b �@���c���o�c�c�c�c�~�����n���{ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ό`  �Ԍ��Ɩ{�@��Ȃ�  ���q�Ɩ{�@��Ȃ� |

|

�@���̂悤�ɁA���̋�̎��ꂪ�A�������������ł͂Ȃ��A�㐢�A���҂��ɂ���đ}�����ꂽ��ネ�[�J���Ȏ��傾�A�Ƃ������{��肪����̂����m������ŁA�ł́A���̎����ǂ�ł݂悤�B���ꂪ�������e�͂ނ��̂��ƁA�������V��i�K�̏����݂ł���Ȃ��Ƃ��Ă��A����͂���ŁA���҂���l�́A��V�ɂ̋�ӂɑ��鉞�����������̂�����ł���B �@�����ŁA�ꉞ�f����Ă����˂Ȃ�ʂ��A�Ƃ�グ��̂́A���n���{�ɐ��������̎���̃��@�[�W�����ł���B�������n�ł��A�~�����n���{�ł́A�E�f�̂��Ƃ��A��ʂ����ł͂Ȃ��A����̑����܂ł݂���B�����Ȃ�A���̎���͌�X�����i�����邱�Ƃ��������̂ł���B �@�������A�����ł́A����������̔h���ό`�Ƃ݂Ȃ��āA��{�`�Ƃ݂Ȃ�������̂��Ƃ�グ�邱�Ƃɂ���B���āA���̋�̎���́A

�s��͗L�P�����ł���B�q�͗L�ł���A���͗L�ł���A�����L�ł���B�S�͋�ł���t

�Ƃ������Ƃł���B��胁���n�������ĖA�u�q�͗L�ɂ������A���͗L�ɂ������A�����L�ɂ����Ȃ��B�������S������Ȃ̂ł���v�Ƃ����̂��A���̋�̗����ł���B�@����͏��{�قړ����e�ł���B����ɑ��Ⴊ����̂��A�`���̃o�����������Ă��邪�A���e�ɂ͂Ƃ��ɖ��͂Ȃ��B�������A�s���͗L�Ȃ�t�Ƃ���u���v�́A�u���v�Ƃ����ӂł���B�u�q�v�Ɓu���v�ƁA�O��ɂ���Ƃ��납�炷��A�T�O��̃��x���Ő������̂���̂́u���v�ł͂Ȃ��A�u���v�ł���B�܂�A�q�b���L�A�����L�A�����L�A�Ƃ����b�ł���B �@�܂��A�u�L�P�����v�Ƃ́A�P�̂����Ĉ��Ȃ����Ƃł���B����͓����I�ɓǂޕK�v�͂Ȃ����A�܂����日�@���ɉ����邱�Ƃł͂Ȃ��B �@��Ƃ����^���ɂ́A�P�͂����Ĉ��Ȃ��A�ł���B�������I�v�l���Ǝ���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂́A�ȉ��ɁA�q�E���E���̂��Â���L���Ƃ��邩��ł���B�L�Ƃ́A�L���̗L�A���ɑ���L�A�K��I�ȑ��݂ł���B �@����ɑ��A�S�k����l�͋Ƃ���B�S�́A�L���̍��ق𗣂ꂽ��ł���B�������炷��A�q�������������݂��Ȃ��B�S�͐�̋�ł���\�\�ƌ����A������O�̐������v�킹��̂ł��邪�A�v����ɁA���́s�S�ҋ��t�A������܂�́A

�s�S�����t�i�S�͑������ł���j

�Ƃ����T�Ƃ̓ڌ匴���̃��W�b�N�\�\�w�Z�c�d�o�x*�ɂ͌d���ʎ�g������������Ƃ���\�\���̒E�@���łł���B���Ȃ킿�A�`���͑����œ��e���V�t�g����A�����̐S�͂��邪�A�S�͖{����Ȃ�Ƃ���̂ł���B�O�������A���ꂪ���̘_���ł���B�@���āA���q�Ȃ�ǂݎ�Ȃ炷�łɋC�Â��Ă���悤�ɁA���̎���\�\�s��L�P�����A�q�җL��A���k���l�җL��A���җL��A�S�ҋ��t�\�\�́A���悻�����I�ł͂Ȃ������ł���B�����炭�A��O���o��̂���i�K�ŁA���҂����A�T�m�ɂł��Ϗ����č앶�����āA�����ɕғ��������̂ł���B �@�������A�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ�����K�v���������̂��B�\�\�������A�����ɂ́A���̋�V�������������ŏI���Ă���Ƃ�������Ȏ���������B �@�������V��͌ܗ֏��𑊓`�c�[���Ƃ��A���̖嗬�͎������V��ȉ��̑��`�ؕ���t���Ă����`�������B���`�ؕ���t���̂́A�������V��ȗ��̕����ŁA����͂��������A��V���������݂̂ŏI���Ă��邱�Ƃ��琶�������Ƃł���B�������c������V���̋��A�e�����߂Ă݂�Ƃ����̂��A���̎�|�ł���B �@����ɑ��A�������V��̖嗬�ł͂Ȃ����n���n���ł́A�C���Ōܗ֏������Ȃ��A���Ƃ�葷�V��ȉ��̑��`�ؕ��͂Ȃ��B�ނ���A���n�����ɁA���V��̈��������̑��`�ؕ����������Ă��܂����B �@������ɁA�����݂̂ł͕s�������c��̂͒N���������ł����āA�������V��̑��`�ؕ��E���Ă��܂������̏�Ԃł͉��Ƃ������܂肪���Ȃ��B�����ŁA�̍ق𐮂��邽�߂ɁA�T�Ɨ��̎���������ɑ}�������̂ł���B �@���̋�V���ɁA��̈Ӗ������������Ƃ��炵�������t������A����ŁA�������͊��������̍قɂȂ�B�悤����ɁA�K�̊C���ł��������ʂƂ����l�K�e�B���ȏ������A�ꔭ�t�]���悤�Ƃ����̂��A���̋�̎����t���Ƃ����H��ł������B �@���߂ĉ]���A����͖�O���o��̍�ׂł���B�K�̊C���ł��������ʂƂ����l�K�e�B���ȏ����̉��ŁA����Ӗ��ŁA�K�v�ɂ����ĂȂ��ꂽ��₂Ƃ݂���B�������A����ł��A���̎��ꂪ���悻�����I�ł͂Ȃ��A�܂�őT�V��L���A�Ƃ����Ƃ���ɁA���̍�ׂ̔n�r���I�悵�Ă���̂ł���B����������A���̎���̑��݂��̂��̂��A���g�̊C���ł��邱�Ƃ̊����傫���f���Ă���ɓ������̂ł���B �@�֑��Ƃ͖{�����݂��Ȃ����̂̂��Ƃł���B����䂦�A���n���{�̂��̎���́A�֑��ȊO�̉����̂ł��Ȃ��B������ɁA���̒��̌ܗ֏��|���{�́A���֑̎����邱�ƂɋC�Â����A����X�f�����Ĝ݂�Ȃ��B �@���āA��X�����������̌[�ւ̈�̌��ʂ��A���Ԃɍs���n��̂͂��ł��낤���B����������[�����Ƃ��ƁA��X�͂��̌�̐���s����������Ă���̂ł���B �@ Go Back |

*�y��Ɩ{�z

�s��L�P�����A�q�җL��A���n�L��A���n�L��A�S�n���t *�y�א�Ɩ{�z �s��n�L�P�����A�q�n�L��A���n�L��A���͗L��A�S�͋��t *�y�ۉ��Ɩ{�z �s��L�P�����A�q�n�L��A���n�L��A���n�L��A�S�n���t *�y�x�i�Ɩ{�z �s��L�P�����A�q�җL��A���җL��A���җL��A�S�ҋ��t *�y��앶�ɖ{�z �s��L�P�����A��L��A���L��A���L��A�S���t *�y���c�Ɩ{�z �s��L�P�����A�W�L��A���җL��A���җL��A�S�ҋ��A�P���A���L�P���A���җL��A�S�ҋ���t *�y�ғ����ɖ{�z �s��L�P�����A�W�L��A���җL��A���җL��A�S�ҋ��A�P���A���L�P���A���җL��A�S�ҋ���t *�y�R���S�M�{�z �s�^��n�L���P�������A�q�n�L�i���A���n�L�i���A���n�L�i���A�S�n��i���t

*�y�Z�c�d�o�z  ���c�Ɩ{�@��V������  ���̂���E���{���X |

|

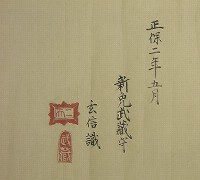

�@ �@�i4�j���ۓ�N�܌��\��� �@�{���̉����A�N�����E�L���E�����̋L���ł���B���{�܂��܂��ł��邪�A �@�@�@�@�i���t�j�@���ۓ�N�܌��\��� �@�@�@�@�i�L���j�@�V�ƕ������M�@�m�ݔ��n �@�@�@�@�i�����j�@�������V��a �ƋL�����̂̂��Ƃ��ł���B�܂�A���ۓ�N�i1645�j�܌��\����ɁA�V�ƕ������M���A�������V��ɖ{����`�������Ƃ����������ł���B �@�����̎��S���́A���N�܌��\����Ȃ̂ŁA���̓��t�͕��������̎����O�Ƃ������Ƃł���B �@�����`�L�́w�O�����ϕM�L�x��w�����`�x�Ȃǂɂ��A���̌܌��\����ɕ������������V��܊��̕����𑊓`�����������ւ��L���B�������A����畐���`�L�̋L�����A�ܗ֏��̔N������T����̂ł͂Ȃ��B�t�ł���B�ܗ֏��̉����ɂ��邱�̔N�����ɂ���āA�㐢�̕����`�L�̕M�҂����̂悤�ɏ������̂ł���B �@���������āA�ܗ֏��̏��ʖ{�ɂ���N�����E�L���E�������A���̓��A�{�������������V��֎��^�����Ƃ������ւ̏؋��L�^�Ȃ̂ł���B �@���������́A�̐S�Ȃ��̋L�^�̑̍ق��A���{�܂��܂��A���ق����Ȃ肠�邱�Ƃł���B �@�}�O�n���{�́A�������V�傩��ĔC����֓`�����n���̂��̂ŁA�������Ȍ��X���`�����������̂ŁA�����Ƃ��̍ق������Ă���B�܂�A�N�����E�L���E�������L����Ă���B �@�������A�g�c�Ɩ{�ɂ��Ă����A���V���܂ł̊e���́A�L�����u�V�ƕ����猺�M�v�ł��邪�A�ĔC���邪��������V���́A�u�V�ƕ������M�v�ƋL���A�u��v���𗎂Ƃ��Ă���B��̎ʖ{�ł��钆�R���ɖ{���A���邢�͉z��̏���Ɩ{�����������A���́u��v���̂Ȃ��u�V�ƕ������M�v�Ƃ��������L���Ă���B���������āA���̋�V���ɂ������āA�ĔC���邪�u��v���̂Ȃ��u�V�ƕ������M�v�ƋL�����̂��A���m�ɓ`���Ă���̂ł���B �@�ĔC����V���Ɂu��v���̂Ȃ��u�V�ƕ������M�v���L�����̂́A�����炭�A�������V�傩��`�����ꂽ��V���ɂ́A�����L����Ă�������ł��낤�B��������V���Łu��v���𗎂Ƃ����̂ɂ́A�i�ʂ̗��R������킯�ł͂Ȃ��A�����炭�����I�Ȃ��̂ł��낤�B �@�ĔC���邪�������ܗ֏��ɂ́A��V���ȊO�̊e���́u�V�ƕ����猺�M�v�A��V���ɂ́u�V�ƕ������M�v�Ƃ������̂ł���B�}�O�n�ܗ֏��ɂ́A����ȊO�ɁA���ق͂Ȃ��B �@����ɑ��A���n���{�ł́A���̉����̔N�����E�L���E�����̋L���̑̍ق����܂��܂ɈقȂ��Ă���B |

*�y�O�����ϕM�L�z  ����Ɩ{�@��V������ |

|

�y�g�c�Ɩ{�z

���ۓ�N�܌��\����@�@�V�ƕ��U���M �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ� �@�@�@�@�@�@�@��������a �@*�ȉ��Ɏ������V�告�`�ؕ����� |

�y���R���ɖ{�z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ��U ���M ���ۓ�N�܌��\����@�@�@�@�@�ݔ� �@ �@�@�@�@�@�@�������V��a �@*�ȉ��Ɏ������V�告�`�ؕ����� |

�y����Ɩ{�z

���ۓ�N�܌��\����@�@�V�ƕ��U���M �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ� �@�@�@�@�@�@�@�������V���a �@*�ȉ��Ɏ������V�告�`�ؕ����� |

|

�y��Ɩ{�z

�i�N�����Ȃ��j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ��U�猺�M �@�@�@�@�@�@�@�i�����Ȃ��j �@*�ȉ��Ɏ������V�告�`�ؕ����� |

�y�א�Ɩ{�z

���ۓ�N�܌��\����@�@�@�@�@�V�ƕ��U �@�@�@�@�@�@�@��������a �@*�������V�告�`�ؕ��Ȃ� |

�y�ۉ��Ɩ{�z

�@���ۓ�N�܌��@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ��U �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�� �@�@�@�@�@�@�i�����Ȃ��j �@*�������V�告�`�ؕ��Ȃ� |

|

�y�x�i�Ɩ{�z

���ۓ�N�܌��\��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ��U�猺�M �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ� �@�@�@�@�@�@�i�����Ȃ��j �@*�������V�告�`�ؕ��Ȃ� |

�y��앶�ɖ{�z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ��U�猺�M ���ۓ�N�܌��\����@�@�@�@�@�@�ݔ� �@�@�@�@�@�@���������a �@�@�@�@�@�@�Ë��y���q��a �@*���҂̑��`�ؕ��Ƃ��ɂȂ� |

�y�ғ����ɖ{�z

���ۓ�N�܌��\��� �@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ��U���������b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ� �@�@�@�@�@�@�i�����Ȃ��j �@*���`�ؕ�����B���������n���� |

|

�@���߂Ĕ��n�ʖ{���������Ă����A�܂���Ɩ{�ɂ́A�N�����̋L�ڂ��Ȃ���A�u�������V��a�v�Ƃ����������Ȃ��B���`�����Ƃ��Ă̑̍ق������Ă���B �@��Ɩ{�́A���̂悤�ɔN�����A�����V�制���̓�Ƃ��L�ڂ��Ȃ��̂����A���̌�Ɏ������V��̑��`�ؕ����L�ڂ���B����͒}�O�n���{�̑��`�����Əƍ�����ɁA���Ȃ���e�ɕ�������B��l�̎�ɂȂ���̂Ƃ݂���B�������A�������V��̏ؕ��Ȃ̂ɁA�u�V�ƕ����猺�M�v�ƋL�����A���̂������ł���B����́A�����炭�A�u�V�ƕ����猺�M��l�v�Ƃł��������̂��A�E����ʂ������̂��B����ɂ��Ă����`�����̑̂��Ȃ����Aꠓ��r��̉����ƂƂ��ɁA����s�ʂ̌㐢�̖�O�҂ɂ��ҏW���ł���B�����������̈�͂��Ƃ��낪�A�Ύ~�ȍ�ׂł���B �@���ɍא�Ɩ{�ł́A�N�����E�����Ƃ����邪�A�L�����u�V�ƕ����v�Ƃ݂̂����āA恂́u���M�v�𗎂��Ă���B���邢�́A���`�����Ȃ�u�ݔ��v�Ƃ���ׂ������A������L���Ȃ��B�������A�א�Ɩ{�ɂ́A�Â��Ď������V�喼�̎R�{������A���̔N�����̋L�ڂ����邪�A���������̐S�̎������V��̑��`�ؕ��������B����܂��A�ُ̍�̕s���������ł���B�����̖��ɉԉ���͎ʂ���Ƃ�����A���`�����ɂ͂��炴��i�D�A��O�҂�����炵���̍ق�������Ƃ����Ƃ���ł���B �@�ۉ��Ɩ{�́A�����L�ڂ��u���ۓ�N�܌��v�Ƃ݂̂����āA�u�\����v�Ƃ������𗎂Ƃ��Ă���B�܂��A�u�������V��a�v�Ƃ����������L�ڂ��Ȃ��B�����āA�V�ƕ������M�̋L���͂��邪�A�����Ɂu���v�Ƃ������������Ă���B����͑��`�����ł͂��肦�Ȃ����ƂŁA�����ɂ���O�҂̏��������ȑ̍قł���B���n���̓c���Ɩ{�����l�̂����������A������͂킴�킴��������͎ʂ��ĕt�����Ă���B��������`�����̌`���ɂ͂Ȃ���ׂł���B �@�ȏ�̔��n���{�́A��������`���Ƃ��Ă̑̍ق������B�Ƃ��ɓ�Ɩ{��ꠓ��r��ցA�א�Ɩ{�͎R�{����ցA���ꂼ�ꎛ�����V�傪�`�������������̎ʖ{�ł��邪�A���̂悤�ɑ��`���Ƃ��Ă̑̍ق������Ƃ��������ƁA��q�̂悤�ɁA�������̂��̂��㐢�̕ҏW���ł����āA��������O�҂ɂ��s�������̂������ł���B �@�����A���n�ő����ɔh�������n���̖��Ⴝ��x�i�Ɩ{�́A�����̑̍ق͒}�O�n���{�̂���ɍł��߂��B���ꂪ���n�����`�Ԃ̍��Ղł��낤�B�Ƃ��낪�A����ł��A���`�ؕ������������A�u�������V��a�v�Ƃ����̐S�̈����𗎂Ƃ��Ă���B �@���̔��ʁA��̎ʖ{�ł͂��̉����ɕ����̑�����������B�~�����n���ł́A��앶�ɖ{�́A�N�����E�����Ƃ��ɂ��邪�A���̈������������V��ƌË��y���q��̘A���Ƃ���B����́A�{�����肦�Ȃ��L���ŁA�Ë��n�̖��Ⴊ�������ꂽ���̂ł���B �@�����āA�ғ����ɖ{�ł́A�L���������J�ɂ��u�V�ƕ����瓡�����b���M�v�ł���B���̂悤�Ɂu�������b�v�Ƃ�������������̂́A����~�����̑��c�Ɩ{�Ɠ����ł���B���c�Ɩ{�Ƃ͋�������ł���B�ғ����ɖ{���~�����n���̎ʖ{���Q�Ƃ��Ă���؋��ł���B �@�܂��A�ғ����ɖ{�ł́A���c�Ɩ{�Ɠ��l�ɁA�����ɂ́u�������V��a�v�Ƃ����������Ȃ��B���ɁA��Ɩ{�Ɠ��l�̑��`�ؕ����t����Ă��邪�A�ʂ����ꂪ�傫�������ł͂Ȃ��A���̖��́u�������V��v�ł͂Ȃ��A���Ɓu�������n���M�s�v�Ȃ̂ł���B �@����́A���ł͌�ɁA�������瑊�`���������́A���n���B��l�Ƃ����咣���������Ƃ�����������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������A�ғ����ɖ{���ˋ������ʖ{�ł́A�u�������V��v����L�Ƃ��āA���n�����ɍ����ւ����̂ł���B���Ƃ�苁�n���嗬�̌�l�̎d�Ƃł��낤�B�㐢�̉�₂��Ƃ��Ă��A���n�ʖ{�͂����܂ŕψق���Ƃ�������ł���B �@�ȏ�̂悤�ɔ��n���{�́A�����̋L�ڂ��܂��܂��ł���B�������V�傪�A����ȃo���o���̗l���Ōܗ֏���`������킯�͂Ȃ�����A�������n���{�͂��ꂼ��A�c�^���牓������A���Ȃ���ꂽ�`�������`���Ă��Ȃ��̂��킩��B �@���`�����Ƃ��Ă̑̍ق������������Ƃ������Ƃ́A���n���{���A�������V��̓������痣�ꂽ�Ƃ���œ`�ʂ���čs�����A���̉ߒ��̎Y��������ł���B����������A���n���{�́A�ܗ֏��̑��`�Ƃ͖����ȂƂ���Ŕ��������C���Ŏʖ{�̖���Ȃ̂ł���B �@����ɑ��A�}�O�n���{�́A�������V��i�K�̑̍ق�ۂ��`�����B�Ƃ����̂��A�ܗ֏����t�����q�֑��`����čs��������ł���B���`�ؕ��́A����d�˂邲�Ƃɏ��������Ă������B�����������Ă����؋��ł���B �@�ȏ�����āA���n���{�ɂ������V�������̓������܂Ƃ߂Ă����A�ȉ��̔@���ł��낤�B |

��Ɩ{�@��V�����`�ؕ�����  �ۉ��Ɩ{�@��V������  �ғ����ɖ{�@��V������  �c���Ɩ{�@���V������  �c���Ɩ{�@��V������ |

| �@ | �����L�� | �N���� | ���@�� | ���V�告�`�ؕ� |

| �@��Ɩ{ | �V�ƕ����猺�M | �i�Ȃ��j | �i�Ȃ��j | �L�ڂ��� |

| �@�א�{ | �V�ƕ��� | ���ۓ�N�܌��\��� | ��������a | �i�Ȃ��j |

| �@�ۉ��{ | �V�ƕ������M�� | ���ۓ�N�܌� | �i�Ȃ��j | �i�Ȃ��j |

| �@�c���Ɩ{ |

�V�ƕ����� �@�@�������M�� | ���ۓ�N�܌� | �i�Ȃ��j | �i�Ȃ��j |

| �@�x�i�Ɩ{ | �V�ƕ����猺�M�ݔ� | ���ۓ�N�܌��\��� | �i�Ȃ��j | �i�Ȃ��j |

| �@��앶�ɖ{ | �V�ƕ����猺�M�ݔ� | ���ۓ�N�܌��\��� |

��������a �Ë��y���q��a | �i�Ȃ��j |

| �@���c�Ɩ{ |

�V�ƕ����瓡�����b �@�@�@�@�@���M�ݔ� | �i�Ȃ��j | �i�Ȃ��j | �i�Ȃ��j |

| �@�ғ����ɖ{ |

�V�ƕ����瓡�����b �@�@�@�@�@���M�ݔ� | ���ۓ�N�܌��\��� | �i�Ȃ��j |

�L�ڂ���@������ �������n���M�s�� |

|

�@�������Ă݂�ƁA�������V�告�`�ؕ��̗L���ȊO�ɂ��A���n���{�̋�V�������ɂ́A���Ȃ�̃o�������݂���B �@�����L���ɂ��Ă��A�V�ƕ����i��j���M���A�א�Ɩ{�̂悤��恁u���M�v�𗎂�����A�ۉ��Ɩ{��c���Ɩ{�̂悤�Ɂu���v����t��������A���邢�͓c���Ɩ{�ł́A��V���ȊO�̎l���ɂ́u�����v���M�ƋL���B����ɂ́A���c�Ɩ{��ғ����ɖ{�̂悤�ɁA�u�������b�v�Ƃ܂œ������̂�����B �@�N�����̍��ڂɂ́A�L�ڂ��Ȃ����̂�����A������L�ڂ��Ă��A�ۉ��Ɩ{��c���Ɩ{�̂悤�ɁA�u�\����v�Ƃ������̋L�ڂ��������̂�����B�������V��Ƃ��������ɂ��Ă��A�L�ڂ��Ȃ����̂������B �@�����ʼn�X�����ڂ���̂́A���̈������L���P�[�X�̕����A�ނ��돭�Ȃ��Ƃ��������ł���B��f���{�̂����ł́A�א�Ɩ{�Ǝ�앶�ɖ{�������������L�ڂ���B �@�������A��앶�ɖ{�ɂ́A�������V�傾���ł͂Ȃ��u�Ë��y���q��v�̖����A���ŋL����Ă���B�Ƃ����̂��A���̈�{�́A�䓙�͌Ë��̎���Ƃ������h�̍쐬���Ȃ̂ł���B�܂�A����Ȏ���̂���\�����I����̍�ו����ł���B �@����䂦�A���������Ë��n���咣�����앶�ɖ{�������A�����h���n���̎q������x�i�Ɩ{��~�����n���{�ɂ́A��{�I�ɂ͎������V��̖����L���Ȃ��̂ł���B�Ƃ������Ƃ́A���n�����ʖ{�̒i�K�ł́A�܂��A�������V��̈�������������V�����������Ă����̂ł���B �@�]���܂ł��Ȃ��A����͕s���ӂɂ��E���ł͂Ȃ��B�}�h�I�ȍH��[�u�ł���A���n���n���̎d�Ƃł���B���̌n���ł́A���c�E�������n���������������Ǝ咣����悤�ɂȂ��Ă����B�u�������V��v�Ƃ����������c���Ă��ẮA��������̂ł���B �@���������āA���n���{�Ɏ������V��Ƃ����̐S�̈����̌���������̂́A���n���n������㕐�����̎嗬�ɂȂ���������ŁA�����̖��������������߂ł���B�����Ď������V��Ƃ������Ƃ͖����ȂƂ���ŁA�ܗ֏����`�ʂ���ė��ʂ���悤�ɂȂ����̂ł���B �@���̂悤�ɔ��n�����ɂ����āA��q�̂悤�ɁA��̎��������ƂƂ��ɁA���̎������V��̈������������B��L�̋�̎���̏����݂Ǝ������V��̖��̖����Ƃ́A�����炭�����[�u�̗��ʂ������̂ł���B �@�Ƃ���A�א�Ɩ{�ɁA�������V��̖���t���̂́A�����Ȃ�d�V���B �@����́A�א�Ɩ{�Ƒ��ΓI�߉��W�ɂ����Ɩ{��ۉ��Ɩ{������킩��B�ۉ��Ɩ{�ɂ́A�����͂Ȃ��B�����ē�Ɩ{�ɂ����ꂪ�Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A���n�̂���i�K�܂ł́A�\�\�����Ȃ��Ƃ��A��Ɩ{�̑c�{���א�Ɩ{�̑c�{�Ɣh������ȑO�ɂ́A�u��������a�v�Ƃ��������͂Ȃ������B �@����������A�������V��̈��������ʖ{�����������̂́A�܂��ɍא�Ɩ{�n���݂̂Ƃ�����O�I�Ȏ��Ԃ������̂ł���B�א�Ɩ{�Ɠ��n���̏핐���{�́A�������u��������a�v�ƈ������L���B�܂�A�א�Ɩ{�E�핐���{�̑c�{�̒i�K�ŁA���������������̂ł���B �@��q�̂悤�ɁA�����h���n���̎q������x�i�Ɩ{��~�����n���{�ɂ́A��{�I�Ɏ������V��̖����L���Ȃ��B�������A�א�Ɩ{�Ɣ�r�I�߉��W�ɂ���ۉ��Ɩ{�n�����A�������L�ڂ��Ȃ��B�܂�A�����Ȃ��Ƃ��ۉ��Ɩ{�����鎞�_�܂ł́A���n�ʖ{�ɂ͈������Ȃ������̂ł���B �@�悤����ɁA���n���{�Ɋւ��邩����A�������V��̈���������̂́A�Ì^�ł͂Ȃ��A�ނ���t�ɁA�V�^�̎ʖ{����W���ł���B�����ŁA��Ɩ{�ƍא�Ɩ{�A���̋߉��W�ɂ��闼�{�̉����̌����ł���B �@��Ɩ{��V���ɂ́A�������V��̈����͂Ȃ��B�������V��̑��`�ؕ���t�����A������u�V�ƕ��U�猺�M�v�̖����ؕ��̌�ɍďo����ȂǁA���������l���ő��`�����̑̂��Ȃ��Ă��Ȃ��B����͎���s�ʂ̎҂��A�Î���͂��ĕ������悤�Ƃ����悤�����A��ڂŌ㐢�̝s���ƒm���㕨�ł���B �@�悤����ɁA�������V��̑��`�ؕ����Ƃ��������ƁAꠓ��r��������N���������Ɏ������V�傩�瑊�`�����Ƃ����`���A���̓������A���̕�����n�������邱�Ƃ��ł���B��������Ɩ{�́A�u�������N�܌����v�Ə����Ă��āA�܌��̉������L���Ȃ��B�ǂ����A�������N�܌��Ƃ܂ł͕����Ă������A�������܂ł͒m��Ȃ������悤�ł���B �@�܂�A��Ɩ{�́A��V���Ɏ������V��̈������Ȃ��_�ł́A���n�̌Ì^���Ƃǂ߂Ă��邪�A���`�ؕ��ȉ��́A��ɕҏW����ĕt�����ꂽ���̂ł���B �@�܂��A�א�Ɩ{�Ɏ����ẮA����ɕs���ȑ̍ق̕����ł���B�������V�告�`�ؕ���������Ȃ�����ł���B���̂����A�̐S�̕����̋L���ɂ́u���M�v�Ƃ���恂����Y��Ă���B���̎�̕����́A�R�{����������N���������Ɏ������V�傩�瑊�`�����Ƃ��������`��������A���ꂾ���ō쐬�ł���̍ق̕����ł���B �@�������A���n���{�ɋ��ʂ���̍ق��炷��A�u��������a�v�Ƃ����������㔭�ʖ{�̕W���ł���B�����L���Ɂu���M�v�Ƃ���恂𗎂Ƃ��Ă��܂������A���Ɂu��������a�v�Ƃ������������₳�ꂽ�̂ł���B �@���̗��{�́A�嗬���O�Ƃ��������̎d�Ƃł͂Ȃ��A���v�������Đ��삳�ꂽ�͋[�����̗ނ��ł���B�K��������㕐�����̕����ł͂Ȃ��B�����Ƃ��炵���̍ق�����Ă��邪�A���`�t�H�[�}�b�g�ɖ��m�Ȏ҂����삵���̂��A�����ǂ���Ƀo����悤�ȕ����̑̍قł���B �@�Ƃ�����A��Ɩ{��א�Ɩ{���A�������V���l�ւ̑��`������������L���邩��Ƃ����āA�������M���Ă��܂��҂��A�����҂̒��ɂ͂��܂��ɑ����̂����A���n���{�̌n���h���ƌܗ֏����`����ɖ��m���Ƃ����_�ł́A����𐧍�ҏW�����҂Ƒ卷�͂Ȃ��̂ł���B |

�א�Ɩ{�@��V������ �����u��������a�v  ��앶�ɖ{�@��V������ �����u��������a�^�Ë��y���q��a�v

*�y���n�ܗ֏��n�������}�z ���������V�告�`�ʖ{�c��O���o�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꔭ�� �@���c���n�����ʖ{�c�c�c���c�� �@���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@���c�c�c�c�c�c�c�x�i�Ɩ{ ������ �@�b �@���c���c���c��Ɩ{ �������ؕ��L �@�b�@�b�@�b �@�b�@�b�@�b�������� �@�b�@�b�@�������c�핐���{ �����L �@�b�@�b�@�@�@�b �@�b�@�b�@�@�@���c�א�Ɩ{ �����L �@�b�@�b �@�b�@���c���c�ۉ��Ɩ{ ������ �@�b�@�@�@�b �@�b�@�@�@���c�c�c�c���Ɩ{ ������ �@�b �@�����o�c���c�~�����n���{ ������ �@�@�@�@�@�b �@�@�@�@�@���c�c��앶�ɖ{ �����L  ��Ɩ{�@���`�ؕ����� �u�V�ƕ����猺�M�v�H |

|

�@�b�͌��ւ��ǂ��āA�\�\�ł́A�����̃I���W�i���͂ǂ��ł��������B �@�����́A�����܊������������āA�������V��ɓ`�������̂ł͂Ȃ��B�Ƃ����̂��A�����͎���O�ɂ��āA�{���𑐍e�̂܂܁A�������V��ɑ���������ł���B �@����́A��̂悤�Ȍܗ֏����`�Ƃ����������ł͂Ȃ��B���������ܗ֏��͊������Ă��Ȃ������̂�����A���ꂪ���`�Ƃ����`�����Ƃ����킯���Ȃ��B�������V��́u���`�v�Ə����Ă��邪�A�����͎����ɗՂ�ŁA�����ɂ�����u�������v�Ƃ������Ƃł���B�������́A�����⏑�����i�Ƃ��đ��^�����̂ƕς�肪�Ȃ��B �@�����ɂ́A�����̂悤�ɖ�l�ɗ^�������`�؏����Ȃ��B�������������`�؏��s���Ă�����A���̍��Ղ��炢�͂��肻���Ȃ��̂Ȃ̂����A���ꂪ���݂��Ȃ��B�����ɂ́A�Ɠ��ȍl���������āA�����̔@������ȏ؏��s���Ȃ������̂ł���B �@���V���́u���\�v�̎��ŏq�ׂ��Ă����悤�ɁA���吾��������Ȃ����������ł���B���������Ȃ��������ɂ́A��������Ƃ��Ȃ������B����䂦�A����̖�l�ɗ^�����ꗬ���`�؏������݂��Ȃ��̂ł���B �@���e�̌ܗ֏����������V��ɑ����ꂽ���A����͈ꗬ���`�����镶���Ƃ��Ăł͂Ȃ��B�Ƃ����̂��A�܊��̂����A�ŏI�I�ȓ��e�̋�V���ɂ��āA�\�\�������V�厩�g�̌��ɂ��A�\�\���̏���������킳�Ȃ������A�܂��̓I�ȓ��e�܂ł͏����c���Ȃ������B��q�̔@���A��V���͏����݂̂œڍ������ꊪ�Ȃ̂ł���B �@���������������̕��������`���ƂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A�������V��́A�܊��̏���������ꂽ���A���`���������҂ł͂Ȃ������̂ł���B �@�ܗ֏��𑊓`�����Ƃ����̂Ȃ�A��V���̈Ӗ���`������Ă͂��߂āA���`�҂Ɖ]������̂ł���B�������������V�傪�،�����悤�ɁA��V���̖{�����X�͏���������Ȃ������B���������āA�������V��ł����A��V���ɉ���������悤�Ƃ������A���̋�̓I�ȓ��e�͂킩��Ȃ��̂ł���B��V���Ɋւ��Ď�����������̂́A�����݂̂́A�c��͏����ꂴ�邻�̋ł������B���̓_�́A�����w�I�ɂ����m�ɔF�����ׂ��}���ł���B �@���Ƃ��A���̎l���̓��e������ɁA����͏��S�҂܂œǎ҂ɑz�肵�����@���{�ł����āA����̎҂ɓ`���������`���̗ނ��ł͂Ȃ��B���̕����܊��́A�����̎�X�̈�i�̈�Ƃ��āA�������V��ɑ��^���ꂽ�ɂ����Ȃ��B �@�������A����͑��e�ł������B���̌܊��̏����A�������q�̒i�K�ŁA�܊����ꂼ�ꂪ�Ɨ����������̑̍ق��Ƃ������A�ǂ������s���ł���B�ނ���A�B���̂悤�Ȏ��Ђ����������낤�B����������̑̍قɐ����Ҏ[�����̂́A�������V��ł���B �@���������āA�܊����ׂĂɉ�����t���A�N�����E�����L���E���`�E�������������Ƃ͑z��ł��Ȃ��B�����炭�A��V���ɂ̂݁A�����L�ڂ��������̂ł��낤�B�d�a�̕����́A�悤�₭�������݂̂ł������낤���A���̂悤�ɂ��āA���̑��e������̈�i�Ƃ��Ď������V��ɗ^�����B �@�������A�������V��́A���̕�����i���镺�@���{���A�ʂ̈Ӗ��ŁA���̂܂܂ɂ͂��Ă����Ȃ������B����A�傫�ȕt�����l�ݏo�����̂ł���B�܂�A���̕����܊����A�ꗬ���`�̃c�[���ɉ����������̂ł���B �@����́A��̓I�ɉ]���ǂ��������Ƃł��������B �@�������V��̍H�v�́A��܊��E��V���̈����ɂ������B�����́A��V���������̂ݏ����u���āA����ł��܂����B�����̐g�߂�笎d���Ă����������V��ł������A���̓��e�ɂ��āA������������ł����������Ă͂��Ȃ������B�ނ���A�����́A�N�ɂ���V���̒��g�𖾂������A������̂܂c���Ď��B �@�������V��́A���^�ʖڂȐl�炵���A������h��Ƃ��Ď�����B�����āA���̉ۑ���H�v���āA�ĔC������l�Ɉꗬ���`�̂Ƃ��́A�����̋�V���ɁA���g�̋�ρA��ӂ�t����悤�ɂ����B���ꂪ���`�ؕ��ɖ��L������̂ƂȂ��āA���`��l��ɂ��A���l�ɂ��ē`����ƌ����u�����B �@����͂���A�h��̑����ł���B�t����҂́A�ꗬ���`�ɂ������āA��l�Ɏ��g�̋�ӂ����Ȃ���Ȃ�ʁB�ȐS�`�S�ł͂Ȃ��B����\���ɂ����Ċ��j���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ���āA�t�Ƃ��Ă̒m�I�ȗe�ʂ��I�悷��B �@�����������`�������A�������V��͊J�������B�������āA�������V��̖嗬�́A�����̋�V�����h��Ƃ��āA���̋�̈Ӗ������g�ōH�v���A���������������������Ƃ����������ۂ��ꂽ�B����䂦�{���܊��̓��A��V���͊i�ʂ̂��̂ƂȂ����̂ł���B �@�����͂���ɂ����`�؏��̗ނ�^���Ȃ��������A�������V��́A���`�ؕ��s����悤�ɂȂ����B�������A�����̑��`�����ƈ���āA����͓Ɨ������ꊪ�̏؏��ł͂Ȃ��B�������V��̑��`�ؕ��́A�����̏����ɑ����ċL�����͂ł���B �@�������āA��Ɉȉ���X��ӂ��L�����`�ؕ�����L����Ă݂�A�����̏����́A���������ȉ��̑��`�ؕ��Q��擱����������@�֎Ԃ̂��Ƃ��ł���B �@����͂���߂ă��j�[�N�ȑ��`�����̃X�^�C���ł���B���̕������J���������т́A�����܂ł��Ȃ��������V��ɋA���ׂ����̂ł���B |

*�y�O�����ϕM�L�z  �g�c�Ɩ{�@�������V�告�`�ؕ� �u�����V������͂��ꂸ��v

*�y�������V�告�`�ؕ��z |

�����O�N�@����Ɩ{�@��V���@���������y�ё��`�ؕ���L�@�����M���`����O�H�M�p �g�c�Ɩ{���`�ؕ��i�����l�N���ԑ����쐬�j����N�����B�ډ��ŌÂ̋�V�����`�ؕ� |

|

�@�����Ȃ�A��V���ɑ��`�ؕ����L���Ȃ��ܗ֏��́A���ׂāA��O�ɗ��o���Ĕh�������C���łȂ̂ł���B�����ʖ{�̑̍ق�ʗ����邩����ɂ����āA���n���{�͂��̎�̔K�̊C���ł��`�ʂ��d�˂����̂ł���B �@�ǂ����āA���n���{�ɂ͂��������K�ł������݂��Ȃ��̂��B�\�\����́A���ł́A���̎������V��̖嗬���������A�������n���n�����嗬�ɂȂ�������ł���B �@�������V��̑��`��l�͔��ɏ��Ȃ��炸���݂������A�}�O�n���{�������A���̖�l���������g�̒�q�ɑ��`�����ܗ֏��Ƃ������̂��A�ʖ{�ł����X�͂܂����Ȃ��B���Ƃ��A�}�O�n�ʼn]���A�O��ĔC���邪�l��g�c���A�ɑ��`��������̂��̂ł���B������A�������V��̑���q�����̒�q�ɓ`�����Ƃ����l�と�ܑ�̒i�K�̂��̂��Ȃ��B �@����́A�}�O�̑��`����ƑΏƂ���A���������ُ�Ȏ��Ԃł���B�������V��̖嗬�����������Ƃ��������ł͂Ȃ��A��������Ȏ���������悤�ł���B���ꂪ�A���Ƃ��Α��V��n���̋쏜�Ƃ������Ԃ܂ŋy��ł����̂�������Ȃ��B �@���q�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�̎u���V�o�́A���n���n���̎嗬���������A���n���̂��Ƃ͌���Ă��A�̐S�̑��V��̂��Ƃ͈ꌾ���G��Ȃ��̂ł���B�ނ���A���n����B�ꑊ�`�҂Ƃ���̂ł���B���V��Ƃ������݂̂������������ɂ́A���������Ӑ}�I�ȍ�ׂ��o����B����䂦�ɂ����]�v�ɁA����A���̑��V��n���̖�l�����s�����ܗ֏������@����邩������ʁA�Ƃ����\���Ɋ��҂��鑼�͂Ȃ��B �@�����A�������n���̖嗬�́A�ܗ֏��Ɋւ��čŏ���������������Ă����B���n���́A�ނ��A�Z�̑��V�傩��ܗ֏��𑊓`����Ă͂��Ȃ��B�ܗ֏��Ɋւ��邩����A���́A��������L���Ȃ����h���嗬�ɂȂ����̂ł���B �@���������āA���n���{�ɂ́A�̍ق̐���ʔK�ł������݂��Ȃ��킯�ł���B���n�����̒i�K�ŁA�������V��Ƃ������������A���̑��݂E�����ׂ��������B �@�����ʖ{�̂����A��q�̂悤�ɁA��Ɩ{�ƍא�Ɩ{�̓�{�́A�������V�傪��l�ɗ^�����̍ق��Ƃ���̂ł���B�����A����ɂ��Ă��A���q�̂悤�Ɍ`���ɕs��������A���`�����Ƃ��Ă̑̍ق̕��ꂪ�傫���B�Ƃ��������A�㐢�̂��鎞���A�Î���͂��ĕҏW����ďo�����A�I�Y�i�Ȃ̂ł���B�������n�ʖ{�������āA�u���ꂪ�����̌ܗ֏����v�ƌ����Ȃ��̂́A���̂��߂ł���B �@������A����Ȕ��n�ɑ��ăA�h���@���e�[�W��L����}�O�n���{�ɂ��Ă��A�ĔC����ɂ��g�c�Ɩ{�̋�V���i���N�E1680�j���j������ł���B�g�c�Ɩ{�̒n���Ε��l���́A�\�����I����������̎ʖ{�ł���B�ĔC���g�c���A�ɗ^�������̎l���́A�܂���������Ă��Ȃ��B �@�܂��A�}�O�n���{�́A��X���`�ؕ���L����m���Ȃ��̂ł���A�������V��O���̎p��`����M�d�Ȏ����ł��邪�A�ܗ֏����̂��̂͌㐢�̎ʖ{�ł���B�ʂ����ꂪ��r�I���Ȃ��Ƃ͂����A�����̃I���W�i�����e�ɓ��������邾���́A����A�Ƃ�������ł͂Ȃ��B �@�ܗ֏����ʖ{�Ɋւ����X�̏����́A���ʁA�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃł���B�ߔN��X���n���W�҂̋��͂Ĕ��@���ĉ�����z��n���{���܂߂āA���̒��ɂ͌ܗ֏��͐������B�����A��X�̌���Ƃ���A�܂��܂��j���s���ł���B���������āA�ܗ֏������̃��~�b�g��Ɋ�����̂ł���B �@�������A���̂����A�������V�傪��l�ɓ`�������ܗ֏����A�ǂ����ŏo�����邩������Ȃ��B�����Ȃ�ƁA�܂��V���������̒n�����J����\��������B����Ȗ����̌ܗ֏����@�Ɋ��҂���A�\�\�Ƃ����̂��A���݂̌ܗ֏������́A�����̊�]�Ƃ���Ƃ���ł���B �@ Go Back |

�����`�ؕ��Q�� �� �@�ٖ{�W�@

*�y�������V��E���n���`�n�}�z ���������V��\�\�� �@���\�\�\�\�\�\�� �@���Y��\���q �@�b �@���ĔC����\�g�c���A�\�� �@�b���\�\�\�\�\�\�\�\�\�� �@�b�����ԕ��ρ\���ԑ����\�� �@�b�b �@�b����������\�������v�\�� �@�b �@���R�{���G�i�א�Ɩ{�����j �@�b �@����㐳�� �@�b �@�����R���� �@�b �@��ꠓ��r��i��ƉƖ{�����j �@�b �@����i�q�\���Ð��� ���������n���\�\�� �@���\�\�\�\�\�\�� �@���������� �@�b�@�@�@�@�b �@���V�ƕُ������㐳�Y�\�� �@�b�@�@�@�@�b �@�b�@�@�@�@�����������q�偨 �@�b �@���������s�\�g�c���O�\�� �@�b �@�����Ə@���\�L�c���� |