|

宮本武蔵略伝年譜 武蔵の生涯とその時代を概観する |

|

| われ三十を越て跡をおもひミるに、兵法至極してかつにハあらず。をのづから道の器用ありて天理をはなれざる故か、又ハ、他流の兵法不足なる所にや。其後、猶も深き道理を得んと、朝鍛夕錬して見れバ、をのづから兵法の道に逢事、我五十歳の比也。それより以來は尋入べき道なくして光陰をおくる。(五輪書・地之巻) |

| 宮 本 武 蔵 略 伝 4 | Back Next |

史的背景 出身・少年期 無敗の兵法者 大坂陣・播磨時代 ■ 死とその後 文武二道 総合年譜

| 豊前小倉へ移る |

|

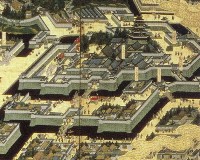

明石城主・小笠原忠政は、1632年播磨から九州豊前の小倉(1)へ配置転換となった。これは、肥後国の熊本城主・加藤忠広(1601〜53)が領地を召上げられ、失脚したためである。この政治的事件は、三代将軍・徳川家光(1604〜51)が、弟の忠長(1606〜34)を粛清したのと同時期であり、家光が権力を確立するための強権発動であった。加藤忠広の後任の熊本城主には、豊前小倉城主・細川忠利(1586〜1641)が命じられ、細川家は肥後へ移った。これにより、豊前では40万石弱だった細川家は、肥後で50余万石の領地を得たのである。 小笠原忠政は、細川忠利がいた豊前小倉の新しい城主に転封となった。これとともに、小笠原忠政の弟たちや、甥の長次も、豊前と豊後へ配置転換となり、小笠原忠政の小倉15万石をはじめ、小笠原一族合計約30万石の領地を得て、彼らの家督は大きく加増されたのである。また、小笠原家のこの豊前への移転は、徳川親藩大名の最初の九州進出という地政学的戦略的意味があり、小笠原忠政は播磨明石時代よりもさらに重要な役割を担うことになった。 小笠原忠政の豊前小倉への配置転換により、その家臣団も同地へ移動した。伊織は小笠原家の家老だったので、当然宮本家も小倉へ移る。武蔵は伊織とともに同地へ移住した(2)。小倉へ移って、伊織は2500石の領地を与えられたという(3)。 小倉時代の武蔵はどうしていたか。彼の『五輪書』によれば、30代〜40代の20年間、日夜兵法の自己修行を持続してきたが、50歳頃、自身納得できるところまで達した。それ以後は、もはや探求する余地はなくなって、歳月を送ってきたという(4)。小倉へ移った後の武蔵は、ある意味で「老後」の人生をはじめたのである。武蔵には絵画や書など芸術生活の比重が大きくなったであろう。 (1) 現・福岡県北九州市。 (2) 播磨における史料、泊神社棟札(宮本伊織撰文 1653年)、および『播磨鑑』(平野庸脩著 18世紀中期)。 (3) 小倉宮本家系譜資料(19世紀中期)。 (4) 『五輪書』地之巻。 |

小倉城  九州小笠原家関係地図 |

| 島原切支丹一揆 |

|

武蔵が小倉へ移って6年目の1637年、一大事件が起こった。すなわち、九州の島原・天草地方で切支丹(キリスト教徒)の武士・農民たちの反乱が勃発したのである(1)。 反乱勢力は数万人に及び、領主の大名では対抗できないほど強力だった。そこで、幕府は鎮圧のため板倉重昌らを将軍名代の上使、総司令官として派遣し、同時に鍋島・立花、久留米有馬ら近隣諸大名に派兵を命じた。 一揆勢は島原の廃城、原城(現・長崎県南島原市南有馬町)に数万人が結集して籠城した。合戦上手の武士も多数いたらしく城方の防戦により、数度の城攻めも包囲軍に多数死傷者を出し、とりわけ上使板倉が戦死するほどだった。板倉戦死後数日して現地に到着した後任上使、松平信綱・戸田氏銕は大事をとって、しばらく城攻めはせず兵粮攻めにすることにし、九州の諸大名を主力として計十数万人の鎮圧軍が組織された。 九州に転じた小笠原家もこの動員に応じた。小笠原忠政は江戸参勤の年にあたり江戸にあった。留守居の家老の中に宮本伊織がいた。伊織は万端の出陣準備をして、主人・小笠原忠政の帰国を待った(2)。 小笠原隊は2月、一門合計一万余の人数をもって戦場の原城へ出陣し、同月末の総攻撃に参戦した。このとき、伊織は小笠原隊の一翼の指揮者をつとめて戦功があった(3)。武蔵も戦場に出た。このときは、小笠原忠政から、彼の甥・長次の後見をたのまれ(4)、長次の旗本(本隊)に属して参戦した(5)。長次は当時豊前中津城主であった。武蔵は長次が幼少の頃から知っている間柄だったので、このとき長次に戦功を立てさせる役目を引き受けたのであろう。 この戦闘には、当時徳川幕府に取り入って対日本貿易を独占しようとしていたオランダ人も参戦した。オランダはプロテスタントの国であり、アジアにおいてカトリック教徒と対立していた。オランダ人はスペイン人が南米で行った残虐行為の数々を言い立て、日本人の反カトリック感情を扇動した。オランダは大砲を積んだ艦船を派遣し、海上や陸上から、籠城するカトリック教徒を砲撃した。 1638年2月末の総攻撃によって原城は陥落し、籠城していた数万人が殺された。多くは殉教者として死んだ。このとき、武蔵は戦闘の最前線に出ていたらしく、投石を受けて負傷したと、戦場で書かれたある書状に認めている(6)。武蔵は小笠原長次の旗本についていたから、長次を助けて突撃したものと思われる。 上記書状には、伊織の戦功をうかがわせる文言がある(6)。反乱鎮圧後、帰国したとき、伊織は領地1500石を加増されて合計4000石の家禄となったという(3)。これは伊織に顕著な戦功があったことを意味する。また、4000石は小笠原家臣団の中で最高の待遇であり、伊織は家老たちの間で首席を占めるようになったらしい。 この島原の反乱鎮圧は、十数万の軍勢を動員した大規模な軍事作戦で、大坂戦争以来なかった激しい戦闘であった。この後、約230年間、日本人はこのような規模の戦争を経験しなかった。また、このキリスト教徒の反乱により、幕府はキリスト教弾圧をさらに過酷なものにし、また日本人の海外渡航を禁じた。対外貿易は、長崎に商館をおくオランダ以外には許さず、中国や朝鮮を含めて海外との通交を徹底的に禁止した。これにより、日本は国際関係から隔離され、世界史の展開とは無縁の、近代化から取り残された社会となった。その反面では、戦争なき数世紀の長い平和を享受することで、濃密で独特な国民文化を形成した。 (1) 日本では16世紀前期から、カトリック系イエズス会の布教がはじまり、キリスト教徒は西日本を中心に多数いた。大名たちにも熱心な信者があり、伴天連大名と呼ばれた。秀吉は司祭を追放したが、その措置は有名無実で、17世紀はじめには日本には30万人のキリスト教徒がいた。その後幕府は禁令を厳格にし、キリスト教徒を弾圧した。しかし、九州は祖父母の代から切支丹という住民が多く、とくに天草・島原地方にはそれが多かった。この反乱の直接的契機は領主による苛斂誅求であったが、反乱軍は明確に切支丹一揆の旗を掲げて戦った。乱後、島原の領主・松倉勝家は、領地を剥奪され死罪に処せられた。肥前唐津の寺沢堅高は、飛び地・天草の領有していたが、天草領4万石を没収された。寺沢堅高は9年後自殺した。 (2) 『鵜の真似』(小島礼重著 19世紀中期)。豊前小倉の伝説集。同書に記す伊織に関する伝説によれば、江戸にいた小笠原忠政が出陣のため帰国を命じられたとき、公儀(幕閣のだれか)から尋ねられた、「小倉の留守居は誰がいるのか」。忠政、答えて「伊織がおります」。「それなら、大丈夫だ。早く帰国しなさい」。これで小笠原忠政は大いに面目をほどこしたという。 (3) 伊織の子孫による小倉宮本家系図(19世紀中期)。 (4) 筑前系武蔵伝記『丹治峯均筆記』。武蔵が小笠原忠政の依頼により、長次の後見をつとめたという伝説を記す。肥後系武蔵伝記『武公伝』は、島原参戦の記事を欠き、また、『二天記』には武蔵が小笠原忠真(忠政)の出陣に武蔵が従軍したとする。肥後系伝記はともにこの件に関する伝説情報をもたなかったらしい。 (5) 中津小笠原家も「有馬陣軍立」〔原城攻めのさいの参戦者リスト〕(小笠原文庫)。武蔵が、小笠原長次の旗本一番隊で19名の武士を率いていたことを記す。 (6) 有馬直純宛武蔵書状。これは武蔵の自筆原本が残っている。日付なく「即刻」とあり、総攻撃の当日、2月27日に戦場で書かれたと推定しうる。有馬直純(1586〜1641)は当時、日向延岡城主。彼の父・有馬晴信(1567〜1612)は最も代表的な切支丹大名であり、息子の直純も洗礼名を有する切支丹門徒であったが、棄教した。この切支丹一揆の決戦場となった有馬郡は、直純の旧領であった。また、黒田官兵衛も熱心な切支丹大名であったから、武蔵が若年の頃には、周囲には切支丹信者が多くいたはずである。したがって、この戦場における有馬直純と宮本武蔵の交信の背景には、同じ世代の彼ら二人が共有する複雑微妙な空気が流れている。 |

天草一揆陣中旗  肥前國島原仕寄之圖  中津小笠原家有馬陣軍立

嶋原御陣図 原城を砲撃するオランダ艦船  有馬直純宛宮本武蔵書状 |

| 肥後熊本に滞在 |

|

島原の騒動が終り、世の中の情勢が落ち着いた1639年、武蔵は、上方(京都および大坂)と江戸へ行ったようである(1)。 上方は、武蔵にとっては、青年のころから縁のある地域であり、その知的芸術的環境は彼の文化教養の基礎づけをしたのであった。九州へ移っても、武蔵は上方へは何度も行っていただろう。これに対し江戸は、将軍の居る新興都市で、この数十年の間に政治的中心として急速に重要性を増した。全国の諸大名は、妻子を人質として江戸に住まわせ、いわゆる「参勤交代」〔東西の諸大名が交替で江戸に出て番を勤める〕で、隔年ごとに江戸と領国の間を往還するようになっていた(2)。 1639年は西日本の諸大名が江戸へ出る番で、豊前小倉の小笠原忠政もこの年江戸へ出た。上記書状によれば、武蔵は江戸と上方に行っていたとあるから、このときは小笠原忠政の江戸出府に同行したものらしい。九州の諸大名にとっては、今回の江戸出張は、島原戦役の報告を行い幕府に戦功の認証を受けるという重大な仕事があった。 江戸の将軍ということでは、武蔵伝説の一つに、彼が召し出され将軍の兵法師範になりそうになったが、ならなかったという話がある(3)。しかし、これは伝説の域を出ず、明らかな証拠はない。 1640年夏、武蔵は肥後熊本(4)に現れた。上記の書状の相手・長岡興長(1582〜1661)は、熊本城主・細川忠利(1586〜1641)の首席家老である。武蔵は興長とは旧知の間柄だったので、自分が熊本にやってきたことを告げ、いずれ興長のもとへ挨拶に行くと述べている(1)。 武蔵は熊本にしばらく滞在するつもりで、やってきたのである。ふつうは、「それなら、勝手にどうぞ」ということになるが、武蔵が熊本に滞在するとなると、細川家では何の構いもしないというわけにはいかなかったようである。すぐさま、武蔵に滞在費を支給することになった。家老・長岡興長の私的な客ではなく、細川家の公式な客としての扱いである(5)。 熊本城主の細川忠利は、豊前小倉城主・小笠原忠政とは義兄弟の関係である。細川忠利の妻は小笠原忠政の妹・千代姫(1597〜1649)であった。この結婚は1609年のことである。そういう縁もあって、両人は若い頃から親しい間柄であった。小笠原忠政は、細川忠利の後任として小倉城主になったという縁もある。武蔵は、播磨国明石以来の20年以上にわたる小笠原忠政の親しい人物であり、細川忠利は、武蔵が熊本に滞在するとなると、彼を公式な客として処遇したのである。 なお、肥後系武蔵伝記には、この間の経緯について異なる伝説を伝えている。それによれば、武蔵は細川忠利の召出しに応じて肥後へ来たことになっている(6)。しかし、武蔵は当初、勝手に私的に、肥後に滞在するためにやってきたのだが、旧知の家老・長岡興長にそれを知らせたため、それが主君細川忠利の耳に入って、細川家の公式の客になってしまった、というのが経緯の実態である。 この細川忠利という人はどういう人物か。彼は、祖父に細川藤孝(1534〜1610)、父に忠興(1563〜1646)という、足利幕府以来の戦国武将を父祖にもつ3代目である。祖父・藤孝は幽斎と号し、高名な歌学者であり、父・忠興は千利休の高弟で、三斎と号し、武家茶の道の代表者の一人であった。大名細川家はそのような「文化」の家であった。人質となって幼い頃から江戸で育った忠利は、祖父や父のような「文化」の才能には恵まれなかったが、兵法にはことのほか熱心で、柳生宗矩に柳生流兵法を学び、1637年には柳生宗矩から『兵法家伝書』及び柳生流印可状を授与されている(7)。そのように兵法に熱心な細川忠利であるから、以前から武蔵の兵法にも関心をもっていたであろう。武蔵が熊本にやって来たというので、さっそく正式な客にしてしまったのである。 細川家が武蔵に支給した年間滞在費は米300石である(8)。当時日本では米は通貨であったから、今日のように現金ではなく、米を支給したのである。この給与米300石というのは、かりに四分免として750石の知行に相当する。武蔵はそれまで細川家とは直接の縁がなかった人物だから、これは破格の待遇である(9)。 肥後滞在期の武蔵に関する事蹟はさして明らかではないが、武蔵が肥後へ来た年の冬、細川忠利は、武蔵を足利道鑑〔どうかん〕(1565〜43)とともに、温泉地山鹿の新築の御茶屋(別荘)に招いた、という記録がある(10)。ただし、それでも、肥後時代の具体的な記録は僅少で、ほとんど分からないというのが実情である。 さて、武蔵が熊本へ来た翌年の1641年3月、細川忠利が病死した。57歳であった。急病ではなく数年前から体調は悪かった。彼の父・三斎(忠興)はまだ存命だったから、彼は父に先立って死んだのである。忠利の死に対し、19人が殉死した。細川家の家督は、忠利の長男・光尚(1619〜50)が相続した。光尚は、小笠原忠政の外甥(妹の子)にあたる。 武蔵は細川忠利が死んだ後も、依然として肥後に留まって滞在を続けた。細川家の武蔵に対する待遇は変らなかった。もし武蔵が忠利との個人的関係で肥後に来たのなら、この時点で肥後を去ったはずである、殉死者たちがこの世を去ったように。武蔵がそうしなかったのは、もともと武蔵が自分の意向で当地に来て滞在するようになったからである。 また、武蔵が死に場所を求めて肥後へ行ったという、いささかロマンティックな伝説もある(11)。これは、武蔵が肥後で死亡したという事実について、その結果を目的に反転してしまったものである。武蔵は細川家の客として滞在し、たまたま客死したにすぎない。あるいは、かつて、武蔵が肥後細川家に仕官し召抱えられた、と勘違いした説もあったが、さすがに今では、もうそんな珍説は姿を消したようである(12)。 (1) 長岡興長宛武蔵書状。(1640年)7月14日付。 (2) 諸大名が妻子を人質として江戸に住まわせ、自身は隔年ごとに江戸と領国の間を往還する、というこの慣習は、幕府が命じたものではなく、諸大名の自発的行為というかたちである。それゆえに、江戸に妻子をおかず、自身は江戸に出てこない、となれば、それは将軍に対する反逆心ありとみなされた。江戸に屋敷を設置してそれを運営し、参勤交代では大勢の家臣を引き連れて往復するのだから、そのコストは大きなものになった。しかし諸大名は、これをやめることはできなかった。 (3) 筑前系武蔵伝記『丹治峯均筆記』。同書によれば、武蔵を徳川将軍の兵法師範にしようという話があったが、彼は、将軍師範にはすでに柳生宗矩がいるからと、それに応じず、また将軍が、では武蔵の兵法だけでも見てみたいという希望があったが、それにも応じなかった。そして、将軍が武蔵の絵画を所望したところ、武蔵はそれには応じ、武蔵野を画題にした屏風絵を描いて、それを献上した、とある。この話に出てくる柳生宗矩(1571〜1646)は、家康・秀忠・家光と三代にわたって徳川将軍に仕えた旗本で、秀忠・家光の兵法師範をつとめた人物。武蔵は生涯仕官しなかった人なので、この伝説は、宮本武蔵と柳生宗矩という、対照的な生き方をした二人の人物の対立的構図を物語っている。つまり、こういう構図はすでに18世紀前期に生まれていたということである。 (4) 現・熊本県熊本市。当時の細川家当主は細川越中守忠利である。 (5) 武蔵が熊本に来ていると長岡興長に告げた、上記長岡興長宛武蔵書状は、7月18日であり、8月半ばには早くも細川家は当面の滞在費を武蔵に支給している(8月13日付奉書(君主による公式命令書))。そして同年暮には米300石を支給することになり、これらの差配は長岡佐渡(興長)にまかせられた(12月5日付奉書)。 (6) 肥後系武蔵伝記『武公伝』には、武蔵が1640年春に細川忠利の要請で肥後へ来たという。しかし同年春には細川忠利は参勤でまだ江戸にいた。上記長岡興長宛書状の7月という日付と合わない。ところが一方で、『武公伝』には、武蔵が肥後に滞在することについて、細川忠利が岩間六兵衛を通じて質問させたので、武蔵は口上書〔回答書〕を忠利側近の坂崎内膳に提出したとある。岩間六兵衛は、小笠原忠政の妹・千代姫が細川忠利に嫁したとき、それに従って小笠原家から細川家に入った人物で、細川忠利が岩間六兵衛を通じて武蔵に質問させたというのはいかにもありそうなことだが、この件の仲介役は明らかに家老の長岡興長であって、この期に及んで、細川忠利と武蔵の間で、そのような未知の者同士のような質問と回答を演じたとは思えない。『武公伝』は、このときの武蔵の回答書なるものを引用しているが、これは後世の捏造の可能性が大きい。後続の『二天記』は、この『武公伝』の記事をそのまま継承している。 (7) 細川家本『兵法家伝書』識語(1637年5月5日)。柳生宗矩によるこの細川忠利宛印可状は「白紙をもって兵法の心を伝える」とあって空白であるのが特徴。『兵法家伝書』(1632年)は柳生宗矩の主著。武蔵の『五輪書』と並んで17世紀兵法書の代表であり、現代でも広く読まれている。 (8) この滞在費支給は、細川藩奉書では「合力米」または「堪忍分の合力米」という名目。武蔵は小倉宮本家四千石の隠居で、生活費に困っているわけではないから、細川家から給与を受ける必要はないのだが、細川忠利が義兄小笠原忠政への面子もあって客扱いするものだから、武蔵にしても、礼儀上給与を受け取らないわけにはいかなかったようである。武蔵への支給は、忠利死後、細川光尚の代になっても変らず続けられた(1641〜43年奉書)。 (9) 尾張柳生流の柳生利厳(1579〜1650)は、御三家・尾張徳川家の兵法師範になったが、領地500石の給与であった。なお、江戸の柳生宗矩の江戸柳生流に対し、尾張柳生流は柳生流の本流である。 (10) 細川藩奉書(10月23日付)。足利道鑑は、室町幕府第13代将軍・足利義輝(1536〜65)が遺した息子である。細川忠利の祖父・藤孝は、かつて足利義輝を主人として仕えていた。忠利は、讃岐(現・香川県)に閑居していた道鑑を探し出して、1636年に肥後へ招いたのである。室町将軍の裔・足利道鑑と、稀代の兵法者・宮本武蔵、この両人の歴史的組合せには興味深いものがある。 (11) 筑前系武蔵伝記『丹治峯均筆記』。同書によれば、武蔵が死に場所を選ぶについて、筑前の黒田家か、肥後の細川家か、その二者択一で肥後を選んだ、という伝説である。 (12) ただし、司馬遼太郎の小説(「真説宮本武蔵」「宮本武蔵」)のような、猟官運動にやっきになる珍説宮本武蔵もある。それがいまだに読まれていて、世間の武蔵イメージに悪しき影響を与えているようだ。司馬遼太郎の武蔵小説は「吉川武蔵」の偶像破壊という意義はあったが、武蔵研究からすれば、その内容は間違いだらけで、ほとんど「お笑い宮本武蔵」である。作家諸君には、もう少しまっとうな武蔵小説を期待したい。 |

江戸図屏風 部分  熊本城  肥後細川領 *【細川氏略系図】

○藤孝─┬忠興───┐ 幽斎 │ 三斎 │ ├興元─興昌│ ├幸隆 妙庵 │ └孝之 休斎 │ ┌─────────┘ ├忠隆 休無 廃嫡 →内膳家 ├興秋 勘当自害 ├忠利─光尚┬綱利─宣紀→ │ └利重→新田藩 ├立孝─行孝→宇土藩 ├興孝 └寄之 長岡興長養子  細川忠利像  細川忠利殉死者墓碑群  柳生宗矩像  寛永17年12月5日付奉書 「宮本武蔵ニ八木(米)三百石遣候 間、佐渡さしづ次第ニ可相渡候」 |