|

�{�{�������`�N�� �����̐��U�Ƃ��̎�����T�ς��� |

|

| �����d���̕��m�A�V�ƕ��U�瓡�����M�A�N����ĘZ�\�B���N�̐̂�蕺�@�̓��ɐS�������A�\�O�ɂ��Ďn�ď��������B�i�����j���㚠�X���X�Ɏ���A�����̕��@�҂ɍs���A�Z�\�P�x�����������Ƃ��ւǂ��A��x�������������Ȃ͂��B�����A�N�\�O����\���㖘�̎���B���O�\���z�ĐՂ������Ѓ~��ɁA���@���ɂ��Ă��Ƀn���炸�B���̂Â��瓹�̊�p����ēV�����͂Ȃꂴ��̂��A���n�A�����̕��@�s���Ȃ鏊�ɂ�B�i�ܗ֏��E�n�V���j |

| �@�{�@�{�@���@���@�@�@���@�@�`�@�@3 | �@Back�@ �@Next�@ |

�@�j�I�w�i�@ �@�o�g�E���N���@ �@���s�̕��@�ҁ@ �� �@�ӔN�̋�B�@ �@���Ƃ��̌�@ �@�����@ �@�@ �@�����N���@

| ���̐w�ɎQ�킷�� |

|

�@20��I��ɏ������C�s���グ�������́A�����炭�A�܂����s�ɏZ�ł��낤�B���������͑��Ƃ��Ă��A�����̒m�I�|�p�I�C�s�͑������͂��ł���B����́u���������v�̂����́u���v�i�����j�̏C�s�ł���B���̂悤�ȁu���v�̏C�s�̂��߂̏ꏊ�́A���s�������đ��ɂ͂Ȃ��B �@�Ƃ��낪�A1614�N�ɂȂ��āA����ƍN�́A�L�b�Ƃ�łڂ����߂̍s���ɓ��ݐ����B����ɂ������L�b�G���ɑ��A����ƍN�͒��X�Ɠ�d���͏�Ԃ��\�z���Ă������A���ɂ���𐴎Z���錈�S�������̂ł���B �@�ƍN�́A�܂�1614�N�~�ɏ��喼�̑�R�������đ�����͂������A������ח������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����ł��������킵�āA����̖x�߂�Ƃ��������������o�����B����ɂ���U�s���̑���͗����R�ɂ��ꂽ�B��1615�N�āA�ƍN�͍��x�͖{�i�I�ȍU���ɏo���B�������퓬�̌��ʁA���ɑ���͊ח����A�L�b�G���Ƃ��̕�͎��E���āA�L�b�Ƃ͖łB �@���̑��푈�̂Ƃ��A�����́A�ǂ��łǂ����Ă������B����ɂ��āA�������`�L�ɂ͋�̓I�ȏ��͂܂������Ȃ��B���q�̔蕶�́A���̂Ƃ������Ɍ������Ȃ��قǐ�������������A����͋L�q�ȗ�����Ƃ��āA��̓I�Ȃ��Ƃ͏q�ׂĂ��Ȃ��i1�j�B �@�v���C�}���[�Ȏj���ł��鏬�q�̔蕶������ȗL�l�Ȃ̂ŁA��N�̕������`�L�ɂ͓��R���̏����Ȃ������悤�ł���B���n�`�L�́A1614�N�Ɨ��N�ɑ��푈�����������Ƃ��L�����A�������ǂ����Ă������A�����L���Ȃ��ł����i2�j�B�܂��}�O�n�`�L�ɂ́A���푈�ɎQ�킵�Č������������A�㓁�ő�����ガ�|�����A�Ƃ����X�e���^�C�v�ȓ`�����L���݂̂ł����i3�j�B���������āA���������@�����́A���̐푈�ŕ������ǂ����Ă������A���̏����������킹�Ă��Ȃ������悤�ł���B �@����ɑ��A�������A�ƍN�̏]��ɂ����鐅�쏟���i1564�`1651�j�̌R���ɑ����ĎQ�킵���A�Ƃ����`�����L�����̏������������i4�j�B����͔����̓`�����L�����ɂ����Ȃ����̂����A�Ƃ��낪���̓`����T���鎑��������B���Ȃ킿�A1615�N�Ă̐�����̍\�������o�[���X�g���L�����������݂��A�����ɂ́A�����̑��q�E���r�ɂ������m�̈�l�Ɂu�{�{�����v�̖����f���Ă����i5�j�B���̎j���ɂ���Ēm��邱�Ƃ́A���������쏟���̑��q�E���r�̌�q�ɂ��A�܂��ނɐ������������������������炵���A�Ƃ������Ƃł���B �@������́A������̌R���̒��ł��ł��������퓬��킢�ʂ��������ł���B���Ȃ킿�A�㓡�����q�̕������͂��߂Ƃ��āA���c�����A�^�c�K���A���ΑS�o�̕����Ǝ��X�ɐ킢�A������Ŕj�����B���쏟���E���r���q���O���֏o�Đ�����i6�j�B�������˂ɐ��쏟�r�̂��ɂ��Ă����Ƃ���A����������狭�G����̌���̏�ɂ������ƂɂȂ�B���w��̘_���s�܂ŁA���쏟���͏��喼���u������v�Ə܂����A��a�S�R6����^�����A�傢�ɉƉ^�������ɂȂ����B �@�Ȃ��A��q����悤�ɁA���N�㕐���͎O�ؔV���Ƃ�����҂�{�q�ɂ��邪�A���̎O�ؔV���́A���쏟���̉Ɛb�E����u���V���̎O�j�ł����i7�j�B���쏟���Ƃ̐e���������Ȃ���A�������ނ̉Ɛb�E����u���V���̑��q��{�q�ɂ���ȂǁA���肦�Ȃ������ł��낤�B �@�Ƃ��낪�A���̂悤�ȏ������ɂ�������炸�A���푈�ŕ������A������ł͂Ȃ��A�L�b���ɑ����ĎQ�킵�A�s��㎸�]���ď����𗬘Q�����A�Ƃ����������B�����A����͉��̍������Ȃ��A�����ȕT���ł����i8�j�B �i1�j 1654�N�{�{�ɐD�����肵�������L�O��̔蕶�B�ʏ́u���q�蕶�v�B �i2�j �w�����`�x����сw��V�L�x�B �i3�j �w�O�����ϕM�L�x�B���҂́A�������ǂ̑喼�ɑ����ďo�w�������A���̂��Ƃ́i����������ǁj�Y�ꂽ�A�Ƃ��L���B �i4�j ��O�A�����w�̐X�L�O�i1895�`1985�j���g��p���̐���ᔻ���āA�L���̏��݂��������w��耈趘^�x�i�����N�R���@18���I�����j�B����ɁA�������{�ɂ����炵���w����趘b�x�i���ҕs���@19���I���߁j�B�����Ɋւ�������̓`���f�Ђ��L���B�`���̂��Ƃ䂦�A�L�����e�͂��������r�����m�ł���B �i5�j �������O�A�x�����w����{�����j�x�i1934�N�j���A���Ă̐w�̂Ƃ����������쏟�������ŏo�w�������ƂL���A�u����ƋL�^�v�Ƃ��Ă��̎j���̏��݂��������B���ꂪ���㕟�R�ˎj���u�����l�����o�v�k���푈�Q�탁���o�[���X�g�L�^�l�B�����̑��q�E���r�̂��ɂ����u��B�l�t�v��10�l�̕��m�̒��Ɂu�{�{�����v�̖�������B���̎j���͌�N�̎ʖ{�����������Ȃ����A���茴�{��1650�N��O���̍쐬�B�������������u�V�Ɓv�ł͂Ȃ��A��̒ʏ́u�{�{�����v�ŋL���B�䂦�ɁA����ƒ��̌���`���ɂ���āA���茴�{�쐬����1650�N��Ɂu�{�{�����v�̕���������ꂳ�ꂽ�\��������B�������́A����Ɍ��̎ʖ{�i�K�ł̌����̉\��������B�������_�͂̂��邪�A��q�̂悤�ɕ����̗{�q�E�O�ؔV���̏���������A���ɗL�͎j�����o�Ȃ�����ł́A�����͐�����ɑ������Ƃ���̂��Ó��Ƃ݂Ă����B �i6�j �w���������o���x�k���쏟���ɂ��o���l�i1641�N�j �i7�j �u�{�{��c�v�B�{�{�����q�i�O�ؔV���̉��j�ɂ��ƌn�\�������B�w�g�����̔�^�x�i���Ғ�ҁ@18���I���j�����B �i8�j �w�{�{�����x�i�{�{������Ռ�����ҁ@1909�N���j���A���̓T���������������Ŏ咣�����T���B��������͔�����̋C�����x�z�I�ł������B����䂦�A������L�b���ɂ��������҂̕M�����s�p�ӂɑ����Ă��܂����炵���B |

���Ă̐w�}����  ���쏟����  ���Ă̐w������W�n�}  �����G�_�i�N�R�j�@��耈趘^ |

| �d������Ɠ�l�̗{�q |

|

�@���̐푈���I���āA�L�b�ƖŖS��̐V�̐��A���喼�̗̍��̒n�ɂ��đS�ʓI�Ȕz�u�������������B����ɂ�薋�{�́A�O�l�喼�����u�n�ɒǂ����A�n���w�I�ɗL���Ȑ��͔z�u���������悤�Ƃ����B �@�����̐����E�d�����A�헪�I�ɏd�v�Ȓn��ł���������A���R�̂悤�ɗ̎�̑喼����ւ����B�d���Ɨאڂ̔��O�E�W�H�O���̌v��S���́A����܂ŊO�l�̒r�c�����ꌳ�x�z�����Ă����B���{�ōł��L���ȏ�s�̈�ł���P�H��́A�d���ɑ��E�������R�Ƃ����ٖ��̂������r�c�P���i1564�`1613�j���z�����B���푈��A���{�͒r�c���𑼍��ֈڂ��A�d������3�̗̈�ɕ������A����喼�̖{���ƂƂ��̏����̏��}���Ƃɗ^�����B �@���Ȃ킿�A�d�����̒��S�n�E�P�H���ɖ{�������i1575�`1631�j��z�u���A�ނ̓�j�E�{�������i1599�`1638�j�𗴖���Ƃ����B�{�������̕��E�����i1548�`1610�j�́A�ƍN�̏�������̉Ɛb�ŁA�ł����͂ȕ����̈�l�ł������B�ƍN�̑��q�E��㏫�R����G���i1579�`1632�j�́A�V�̐���z���ɂ�����ł��M���ł���喼��d�����ɔz�u�����̂ł���B �@���R�G���̖��i�܂蓿��ƍN�̑����j�E��P�i1597�`1666�j�́A7�̂Ƃ����������ŁA�L�b�G�g�̑��q�E�G���ɗc�����ĉł��A�ȗ�����ɏZ��ł����B���ڂ͍ȂƂ͂����A���̂͐l���ł������B���푈�̂Ƃ��A�邪�ח����钼�O�A�ޏ��͋~�o���ꂽ�B���R�G���͂��̐�P���ĉł������B���̑���͖{�������̒��j�E�����k�����Ƃ��l�i1596�`1626�j�ł������B�G���͐�P�̌����ɂ������A10���Ƃ����@�O�ȉ��ϗ��i���Q���j��^�����B�����͐�P�ƂƂ��ɁA���E�{�������̕P�H��ɏZ�B �@�d���ɂ����������̗̈�A���ɂ͏��}�������i1596�`1667�@���49�̂Ƃ����^�k�������ˁl�ɉ����j���z�u���ꂽ�B���}�������͑��푈�ŕ��ƌZ���펀�������߁A���}���̉Ƃ𑊑������B�����Ĕނ́A�S���Z�̍Ȃ��������p�����B�ޏ��͖{�������̖��E�T�P�ł������B�܂�A���}�������͖{�������̖��ۂł����i1�j�B�������āA�{���ƂƏ��}���Ƃ́A���݂��ɐe�ʓ��m�ł���A���쏫�R�ƂƐ[���������ꂽ�喼�Ƃ��āA�헪�I�ɏd�v�Ȕd�������A�Ƃ��ɋ��͂��ē������邱�ƂɂȂ����B �@�����́A����30��̑s�N�A�ނ̌̋��E�d���̐V�����̎�ƂȂ����A�{�������Ƃ��̑��q�≙�����A�����Ė��̏��}�������Ɛe�������B�����͍ŋ��̕��@�҂ł��邾���ł͂Ȃ��A�w��|�p�ɑ��w�̐[���A���������̖͔͂̂悤�Ȑl�ł���������A�������d�p�����̂ł���B�������A�ނ̌̋��d���ɕ��C���Ă����ނ�ɋ��͂��邱�ƂŁA�d���n���̖�������Ɋ�^���邱�Ƃ�������ł��낤�B���푈��̐V�̐��́A���a��k����ȁE����ԁl�i���a�̐푈�I���A���a�̓����j�ƌĂ��B �@���q�̂悤�ɁA�����́A���푈�̂���A���쏟���̕����ɑ����ĎQ�킵���B���̌�A�����̉Ɛb�E����u���V���̎O�j�E�O�ؔV���i1604�`26�j��{�q�ɂ��āA�P�H�̖{���Ƃɏo�d�������B�������āA�����͕P�H�ɋ{�{�Ƃ�n�݂����̂ł���B�O�ؔV���́A�{�������̎k�q�E�����̏����i���߁j�ƂȂ�A�����̑��q�Ƃ���700��^����ꂽ�i2�j�B�ނ͏����ɂ킽���Ė{���Ƃ̒��ɂȂ�͂��ł������B�܂��A���̕P�H�ł̋{�{�Ƒn�݂����ɁA�����́u�{�{�v�𖼂̂�悤�ɂȂ����̂ł��낤�B�P�H��̐����O���A�̋��̋{�{���ɂ��Ȃ��ł����i3�j�B �@�܂������ŁA�����͏��}�������̗̒n�E���Ƃ������悤�ɂȂ����B���}�����������C���čŏ��̔C���́A���Ώ�Ƃ��̏鉺���̌��݁A�����Ė��`�̌��݂ł������i1618�`19�N�j�B�P�H���E�{�������́A���̖��ۂ̂��߂ɖ��Ώ�̓꒣�i�v�j���w�������i4�j�B����������ɋ��͂��A����̒m���ƌo�������āA���̏鉺���̒����i�s�s�v��j�ɂ��������i5�j�B����͕����̌R�w�҂Ƃ��Ă̑��ʂł��邪�A�����ɁA�����͌|�p�ƂƂ��Ė��Ώ���̒뉀�ƒ����̃f�U�C�����肪�����i6�j�B���{�����ɂ�����뉀�|�p�̓����Ɩ{�����炵�āA�뉀�̐v�͐[���m�I�|�p�I���w�Ȃ��ɂ͉\�ł͂Ȃ��B�Ƃ��ɒ��̓����@���ɂ������ӎ��̐����Ƃ��������I��Y���͎p���ł���B �@���炭�����̎��ӂ������ł��������A�P�H���E�{�������̎k�q�E�������A1626�N�a�������B�����̗{�q�E�O�ؔV���́A�����̑��߂ł������B�ނ͒����̏������i����7���ځj�ɏ}�������B���N23�ł������i2�j�B������݂�ɁA�O�ؔV���͎�l�E�����Ɠ��ʂȊW�ɂ������炵���B �@�O�ؔV�����}�������̂ŁA�{�{�Ƃ͔ނ̒�E��Y���v���Ɠ𑊑����A�����O�ؔV�����P�������i2�j�B�܂�A�O�ؔV���͎����A�P�H�{�{�Ƃ́A��Y���v���{���ƂɎd���đ��������̂ł���B�̂��ɖ{���Ƃ��A�P�H�����a�S�R�֔z�u�]���ɂȂ����Ƃ����A��Y���v�̋{�{�Ƃ́A��l�̖{�������ɏ]���Ĕޒn�ֈڂ��Ă����i2�j�B �@�k�q�E���������̂ŁA�{�������͓�j�E��������k�Ɍ��߂��B�����͗�����ł��������A���̑[�u�ɂ��A���E�����̕P�H��ֈڂ����B��C�̗�����́A12�̏��}�������k�Ȃ����l�i1615�`66�j�ł������B�����́A���Ώ��E���}�������̉��ł���A�P�H���E�{���������炷��Α��i���̎q�j�ɂ�����B �@���}�������́A���푈�Ő펀�����Z�E�����i1594�`1615�j�̈⎙�E�������苖�ɂ����ė{�炵�Ă����B���}�������́A���������l������A���}���Ƃ̉Ɠ��ɏ������ł����B�Ƃ��낪�A�����́A�{�������̎��Ƃ������R�̂��������ŁA����̂�^�����đ喼�Ƃ��Ď����ł����̂ł���B���Ȃ݂ɂ����A����̂ɂ͕����̏o���n�E�{�{�����܂ނ���A�����͕����̌̋��̗̎�ƂȂ����킯�ł���B���������̐V������E���}�������̐��b���₢���ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B �@�O�ؔV�����}�������N�A���̏��}�������̂��ƂɁA15�̂��鏭�N���o�d�����B�ނ́A�d�������S�ēc���̓c���v���̓�j�ŁA���͒原�ł���B���N�A���̓c���原�͕����̗{�q�ɂȂ����i7�j�B����́A���}�������̒������ŁA���������̏��N�̊�ʂ�������ŗ{�q�ɂ������̂炵���i8�j�B�ނ��{�{�ɐD�i1612�`78�j�ł���B�����͔ނ�{�q�ɂ��āA���ł�����̋{�{�Ƃ�n�݂����B�������āA�d�����̕P�H�Ɩ��ŁA1632�N�܂ł̂��炭�̊ԁA��̋{�{�Ƃ��������Ă����̂ł���B �@�����̗{�q�ɂȂ����ɐD�́A�����̑��߂Ƃ��ď��}���ƒ��œ��p�������A20�ʼnƘV�ƂȂ����Ƃ����i7�j�B�ƘV�͉ƒ��̍ō��d���̈�l�ł��邩��A�ٗ�̏o���ł���B�����̑��q�Ƃ����З͂��傫�������ł��낤���A�ɐD���g�ɑ��l�ɂ܂�����ʂȍ˔\��ʂ��������悤���B �@�Ƃ���ŁA���̈ɐD�ɂ��āA����ȓ`�����㐢�̕����`�L�ɂ݂���B�}�O�̓`���ł́A�ނ͏��l�̎q�ł����i9�j�B���̓`���ł́A�����o�H���̕n�_�̎q�A�D�ӎ��̌ǎ��ł����i10�j�B�ǂ���������ȕT���ł��邪�A�����̈ɐD�`���́A���������ʂȐl���ӎ���������āA���Ƃł͂Ȃ����N�̍˔\�����������Ƃ����e�[�}�̈�b�ł��邩��A�ɐD�͏��l�̎q��n�_�̌ǎ��ɂ���Ă��܂����̂ł���B����́A�O�ؔV���𐼋{�̔n�q�ɂ��Ă��܂��̂Ɠ����`���̃��J�j�Y���ł���B �@���̔d�B����A�����͕P�H�𒆐S�ɐ��̗���Ⓦ�̖����s�������āA���ꂼ��̒��ɑ؍݂��A���@��R�w�������A���邢�͊G��⏑�Ȃnj|�p��i�݂����Ă����ł��낤�B�܂��A�����͐��U�A�ǂ̑喼�ɂ��d�����Ȃ��������R�l�ł���������A���̎����A�d���Ɍ��炸�A���s��]�˂ȂǑ��̒n���ւ��o�����āA���܂��܂Ȑl�X�╶���ɐG��Ă����ł��낤�B�������A�������������̊������L�^����j�����i�́A�]�˒����ɂ͎U�ÖŎ����Č������Ă��Ȃ��B �@�ނ́w�ܗ֏��x�ɂ��A���s�̂܂�20��Ō��������͑��Ƃ������A30���납��A���镺�@�̎��ȏC�s�ɗ��ŁA20�N��A50����ɂȂ��āA�悤�₭���g�Ŕ[���ł���悤�ɂȂ����A�ƋL���Ă����i11�j�B���������𑲋Ƃ�����̂��́u����v�̎��ȏC�s�́A�v���ɕ����I�Ȃ��̂̓����������s�ׂł��낤�i12�j�B����͔ނ�30��`40��̂���ɂ�����A�d������͂قڂ��̎����ɏd�Ȃ�B���Ȃ킿�A�d������́A�ނ́u����v�̎��ȏC�s�̎����ł���B �@���̂���A�����͔d���ŕ��@�������A��q�������������Ǝv���邪�A��̓I�Ȃ��Ƃ͕s���ł���B�������A����ɕ��������@�̎������c���Ă���A����ɂ����̎����̒�q�����̖������������i13�j�B�������A����ɂ��Ă��A���ꂼ��̐l���̋�̓I�ȏ��͓����Ȃ��B�܂��A��������]�˂ɂ���q���������Ƃ����`�������邪�A�m���Ȏj���͂��łɎ����đ��݂��Ȃ��B �i1�j ������ȑO�ɖ{���ƂƏ��}���Ƃ͐e�ʊW�ɂ������B����ƍN�̒��j�E�M�N�i1559�`79�j�̒����E�o�v�P�i1576�`1607�j�͏��}���G���̍ȂɂȂ�A�����E�F�P�i1577�`1626�j�͖{�������̍ȂƂȂ����B���̎o���̕�͐D�c�M���̖��E���P�ł���A�ޏ������́A����ƍN�̑��ł��蓯���ɐD�c�M���̑��ł������B�ޏ������̕��E�M�N�́A�Ⴍ���Ď��B�M���̈ӌ������ƍN�ɐؕ��𖽂����Ď��E�����̂ł���B�ޏ������͉ƍN�̗{���ƂȂ�A�����ď��}���G���Ɩ{�������ɂ��ꂼ��ł����B���}�������k�����Ȃ��l�E�����̌Z��͂Ƃ��ɏ��}���G���Ɠo�v�P�̎q�ł���A�D�c�M���Ɠ���ƍN�̑\���ɂ�����B �i2�j �u�{�{��c�v�B�{�{�����q�i�O�ؔV���̉��j�ɂ��ƌn�\�������B�w�g�����̔�^�x�i���Ғ�ҁ@18���I���j�Ɏ��^�B�Ȃ��A�w�O�����ϕM�L�x�i���ԕ��ϒ��@1727�N�j�ɁA�O�ؔV�����u����V���v�Ƃ��A�ےÐ��{�̔n�q�Ƃ���̂́A�}�O���[�J���̓`���ł���B�܂��A�w���쎏�x�i���؋P�Y���@1815�N�j�����̐V�Ǝ��n�}�ɁA�O�ؔV�����u�O��V���ג�v�Ƃ��A�V�Ə@�т̑��Ƃ���̂́A�㐢����n���Ő�������c�����ɂ��r�����m�Ȓ����ł���B �i3�j �����͐V�Ƃ̉Ƃ𑊑���������A�ނ��{�q���ĉƂ������ƂȂ�A�u�V�Ɓv�ƂłȂ���Ȃ�Ȃ����A�����͂������Ȃ������B����͂����炭�A�����ɂƂ��Ď����̉Ƃ��ċ�����Ƃ����ʒu�Â������낤���A��͂�{���͖�����̑n���ł���B���Ƃ���̋��̑��̖��ɂ��Ȃ�ōݖ��́u�{�{�v�ƂƂ����̂́A���̂��߂ł���B�����������{�{���ł������̂ł͂Ȃ��B�{�{���͕����̑ォ��̐V�������̂�ł���B�����̎��Ƃ́A�ԏ��n�̎��������Ƃł��������낤�B�����A�������ċ��������@�̉ƁE�V�ƉƂ́A���Ǖ������ŏI�����B�����ɂ������炵�������ł���B�������㐔�\�N�A���ŁA�������n���̑��q���V�ƕُ��𖼂̂����Ⴊ���邪�A�������O�ɐV�ƉƂ̗{�q��݂��������͂Ȃ��B �i4�j �w�їW���L�x�k�����䂤�����l�i���c�����q�咘�@17���I���j�B �i5�j �w���L�x�㊪�u���g�Ηz�k����ς���悤�l�v�i���쏡��v���@1720�N����j�A�w�d���Ӂx�i����f�����@18���I�����j�B �i6�j ���}���ƕ����B�u�����b�v�i18���I�O���j�A�u���}�����^���o���v�i18���I�����j�B�������A���Ώ���ɕ������v�����Ƃ������̒뉀�i���؉��~�j�̃]�[���́A5���u�͂���L��Ȃ��̂����A���ݗ��㋣�Z��ɂȂ��Ă���A��\���疄�v���Č������Ȃ��B�ɂ��ނׂ��B�܂��A���Ύs���y�ыߍx�̎��@���ӏ��ɁA������Ɠ`����뉀�����݂��邪�A�����͂ǂ���㐢�̓`���ɂ����̂ł���B �i7�j ���_�Г��D�i�{�{�ɐD��@1653�N�j�B���q�{�{�ƌn���i19���I�����j�B �i8�j �w�d���Ӂx�i����f�����@18���I�����j�B �i9�j �}�O�n�̕����`�L�w�O�����ϕM�L�x�i1727�N�j�B �i10�j ���n�̕����`�L�w�����`�x����сw��V�L�x�B �i11�j �w�ܗ֏��x�n�V���B �i12�j ���́u����v�̎��ȏC�s�ɂ��Č����A�ӂ��́A�C�s���Ă̂����A�Ƃ�������ŁA���ĂΖړI���A���ďI��B�Ƃ��낪�A�����̃P�[�X�ł́A�����Ă��I��ł͂Ȃ������B���ꂪ���������ĉ��X��60����������𑱂����������̂ł��낤���A���ǂ́A30�ɂȂ��ċC�Â����B�����Ă̂��C�s����A�Ƃ����t�̃v���Z�X���������B�w�ܗ֏��x�n�V���ɂ��A������20��܂łɁA60��ȏ㏟�������ď������̂����A�����ɂ́A�Ȃ��������������̂��A�[���ł��Ȃ������B���x����Ă������Ă��܂����A�Ȃ��������������̂��H�@�����T������v���Z�X���u����v�̏C�s�ł���B�C�؈�@�͑T�Ƃ̃e�[�[�B�����A�����́u����v�̎��ȏC�s�́u�،�̏C�v�ł���A����Α����I�Ȃ��̂�Ύ�������v���Z�X�ł���B�V�˂Ƃ������̂́A�s��I�ɓ��������i�t������2�����Łj��������B���ꂪ�A�����I�Ȃ��̗̂l���̂ЂƂł���B �i13�j�u�~�����n���}�v�i1721�N�j�B����ɋL���ꂽ�����������邢�͖Ƌ���������́A�������E�q��A���c���O�Y�A�R�c�ɓD���A�ΐ��ŁA�s��]���q���̖����݂���B��������E�Ƌ��̒�q�Ƃ��邪�A�����������A�����؏��̌��{���ʖ{���������Ȃ��B |

�P�H��

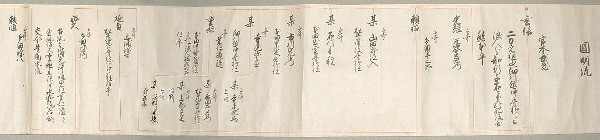

*�y�{�������W���n�}�z

�@ �@�@�@�@�L�b�G�g�\�G�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� �@����ƍN�\�G���\��P �@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���\���P �@�{�������\�����\�����@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�j�� �@�@�@ �r�c�P��������������

*�y���}���{�����Ɨ��n�}�z

�@ �@���}���G���\�������펀 �@�@�@�@�@�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@���@�@������ �@�@�@�@�@�@�@�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���\���Y �@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �@�@�@�@�@�@�@�@���T�P �@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�{������������������ �@�@�@�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@���@�@�������\���� �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@������������������  �K���S�{�{���ƕP�H  ���Ώ隬  ���Β����}�@���L  �d�������W�n�}  ����隬  �����V�~���� ���c�~�����̖{��  �����ƎO�ؔV���̕� ���ʎR�~�����@�{���Ɨ쏊  ���Ώ�@���؉��~�̈ʒu �d�������Ώ�G�} |

�~�����n���}

�@PageTop�@ �@Back�@ �@Next�@�@ �@�����N���@