|

宮本武蔵略伝年譜 武蔵の生涯とその時代を概観する |

|

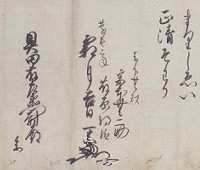

| 生國播磨の武士、新免武藏守藤原玄信、年つもりて六十。我若年の昔より兵法の道に心をかけ、十三歳にして始て勝負をす。其あひて新當流有馬喜兵衛と云兵法者に打勝、十六歳にして但馬國秋山と云強力の兵法者に打かち、二十一歳にして都へのぼり、天下の兵法者に逢、数度の勝負を決すといへども、勝利を得ざると云事なし。其後國々所々に至り、諸流の兵法者に行合、六十餘度迄勝負をすといへども、一度も其利をうしなはず。其程、年十三より二十八九迄の事也。(五輪書・地之巻) |

| 宮 本 武 蔵 略 伝 1 | Back Next |

史的背景 ■ 無敗の兵法者 大坂陣・播磨時代 晩年の九州 死とその後 文武二道 総合年譜

| 生年と出生地、及び出自 |

|

宮本武蔵は、1584年に播磨国(現・兵庫県)に生まれ、1645年に肥後国(現・熊本県)で死んだ。数えで62年(満で61歳)の生涯であった(1)。 武蔵の出生地については、彼が自身の兵法書(五輪書)に、「生国播磨(生まれた国は播磨)」と記している(2)。また、播磨の地元文献『播磨鑑』〔はりまかがみ〕には、揖東郡宮本村(現・兵庫県揖保郡太子町宮本)と具体的な場所を記している(3)。これにより、武蔵が播磨のどこで生まれたか、出生地を特定できるのである(4)。 武蔵は播磨の武士の家に生まれた(5)。上記の『播磨鑑』が示す出生地からすれば、武蔵の出身は、龍野城主・赤松氏に属した武家である(6)。 戦国末期の播磨のローカルな情勢をいえば、大局的には西の毛利勢と東の織田勢の勢力境界にあって、播磨諸城に拠る領主たちが生き残りを賭けて抗争していた。そこへ織田信長は羽柴秀吉の軍勢を派遣し、播磨制圧戦争(1577〜80年)に突入した(7)。この戦争は1580年には秀吉軍が完勝して、帰服しなかった旧来の播磨諸城主は全滅した。 秀吉による播磨制圧後、武蔵の出生地周辺の新しい領主になったのは、黒田官兵衛(1546〜1604)であった(8)。いわゆる「黒田二十四騎」はいうまでもないが、当時の播磨の武士の多くが黒田官兵衛の部隊に組織された。このような状況からすれば、武蔵の実父も他の武士と同様に、黒田勢に属した可能性がある(9)。 しかしながら、当時のほとんどの兵法者と同様に、武蔵の実父も記録上不明である。武蔵自身も彼の養子の伊織も、何も記していない。おそらく武蔵の実父は、後世に名を残していないところからすれば、武蔵が生まれて間もなく、戦功を立てる以前に、若くして死亡したのであろう。 秀吉の九州戦争に従い、1586〜87年ころ黒田勢は九州へ行って戦った。九州制圧の結果、黒田官兵衛は豊前国六郡に十五万石(一説に十二万石)を与えられ、中津に城を築き、そこを拠点とした。このころ、多くの播州人が新天地・豊前へ移った。とすれば、幼い武蔵が、親族に連れられて、播磨から九州へ移ったかもしれない。つまり、武蔵は播磨生れだが、こういう周辺環境の動向を見るに、彼は九州豊前育ちの可能性もある(10)。 なお、武蔵の出自に関して異説がある。一つは、武蔵は美作国生れで、平田無二(武仁)〔むに〕の子だという説であり(11)、もう一つは、武蔵は播磨国生れで、田原甚右衛門家貞の二男だという説である(12)。どちらも、根拠を欠く明らかな謬説である。口碑伝説は自然発生的だが、それを記すのは人為的行為である。 今日、武蔵の童名が「弁之助」または「弁助」だという説が信奉されているが、それには確証はない。武蔵の童名は、武蔵及び伊織の世代の一次史料では確認できない。この童名説は後世の九州ローカルの伝説であり、また、それ以上のことではない(13)。 (1) 宮本武蔵著『五輪書』。1645年死去直前、草稿を弟子・寺尾孫之允に譲渡。同書にその執筆開始の年月日を記し、同時に年齢を記していることから、彼の生年が知れる。すなわち、武蔵が『五輪書』執筆を開始したのは、「寛永二十年十月十日」、当時年齢は「六十」と記している。寛永20年(1643年)に年齢が数えで60歳だから、生まれた年は1584年、天正12年となる。また、養子伊織が1654年に建立した武蔵記念碑の碑文の記事によれば、武蔵は1645年5月19日、肥後熊本(現・熊本県熊本市)で死去した。 (2) 『五輪書』地之巻。現在なお、武蔵を美作国宮本村(現・岡山県美作市宮本)生れとする説が一般に通説となっているが、これは、20世紀はじめの書物『宮本武蔵』(宮本武蔵遺跡顕彰会編 1909年)に発する謬説である。同書の著者は、『五輪書』の「生国播磨」という記事との矛盾を知りながら、武蔵が美作生れだという説を維持するために、故意にこれを無視したのである。以来、その倒錯した説は、根本的な批判にさらされず、最近まで生き延びてきた。 (3) 『播磨鑑』(平野庸脩著 18世紀中期)。播磨全域にわたる歴史地理書で、播磨地方史の基本文献。『宮本武蔵』(宮本武蔵遺跡顕彰会編 1909年)の著者・池辺義象は、この史料を知らずに書いている。 (4) 我々の武蔵研究プロジェクトにおいて、『播磨鑑』の武蔵記事の再評価がなされ、2003年初頭、本サイトのスタート時に、その研究成果が公表された。我々のこの武蔵産地=揖東郡宮本村説は、戦前の森銑三の所説以来、実に60余年ぶりの播州宮本村説であった。森銑三(1895〜1985)は近世書誌学者。本件に関しては、吉川英治の『随筆宮本武蔵』を批判した「『随筆宮本武蔵』」(初出『日本及日本人』1939年)、『宮本武蔵言行録』(1940年)他がある。武蔵研究の現段階からすれば、森の所説には誤りが少なくないが、『播磨鑑』の記事に注目したところはさすがで、この点に関するかぎり評価できる。『播磨鑑』に依拠した播州宮本村説は、森銑三以前では、直心影流15世・山田次朗吉(1862〜1930)の『日本劔道史』(1925年)がある。それゆえ、大正の山田次朗吉、昭和の森銑三、そして平成の我々の武蔵研究プロジェクト、それが近現代における播州宮本村説の系譜である。 (5) 『五輪書』地之巻。武蔵は、自分は播磨国生れの武士(生国播磨の武士)だと記している。 (6) 揖東郡は、龍野城主・赤松氏の領域にあった。武蔵養子の宮本伊織が1654年に豊前小倉郊外に建碑した、武蔵記念碑の碑文(通称「小倉碑文」)によれば、武蔵は「播州英産(播磨生れの優れた人物)」で、「赤松末葉」「赤松末流」である。それは、武蔵の出自が赤松氏系統の家だったからである。ただし、播磨には「赤松末葉」「赤松末流」は非常に多いから、武蔵の家がどれとは特定はできない。 (7) 播磨諸城主は従来から対立抗争していたが、秀吉軍が播磨に侵攻して、結局毛利方と織田方に分かれた。置塩城の赤松宗家・則房や龍野城の赤松広秀は、早々に開城帰服したが、三木城の別所長治、長水山城の宇野政頼、御着城の小寺政職、英賀城の三木通秋と一向一揆衆ら他の諸城は、毛利方について、信長に徹底抗戦する道を選んだ。 (8) 秀吉が黒田官兵衛に与えた宛行状(領地支給証書)。1580年及び1581年。武蔵が生れた宮本村のある石見庄を含む。のちの大大名・黒田家の大名としての原点とスタートは、この揖東郡内一万石の領知からである。 (9) 「黒田二十四騎」は黒田官兵衛が組織した軍勢の中核をなす武将たち。彼らの大半が播磨生れの人々である。後年の武蔵伝記『丹治峯均筆記』(1727年)には、武蔵が死に場所を選ぶ逸話を記し、そこに「故郷といい、武勇といい、黒田家か」という文言がある。黒田家と武蔵は古い因縁があり、とくに両者が故郷が同じだった、という伝説が筑前黒田家中にあったようだ。 (10) 筑前系武蔵伝記『丹治峯均筆記』には、武蔵9歳のとき、「父」新免無二との不和から無二に家を追い出され、播磨へもどったという伝説を記す。この説話の背景は、天正末まで武蔵は無二と九州豊前で暮らしていたということである。これは黒田家中の伝説であり、我々の仮説とは無関係である。 (11) 明治末の『宮本武蔵』(宮本武蔵遺跡顕彰会編)が提唱した武蔵出生地美作説に依拠した説。しかし実際には、ご当地・作州宮本村(現・岡山県美作市宮本)にある平田無二の墓誌によれば、彼は武蔵が生まれる4年前(1580年)に死亡している。この説は、本来は、『東作誌〔とうさくし〕』(正木輝雄著 1815年)の著者が19世紀はじめに美作国吉野郡で採取した伝説。ただし、同書の著者は、当地には伝説のみで、武蔵に関する物証は残っていないことを証言している。著者の正木輝雄は、津山松平家に寛政年間に仕官した新参の家臣、地元美作の人ではない。軍学師範だが、むろん『五輪書』に「生国播磨」とあるのを知らずに書いている。この件については、本サイト[武蔵の出身地はどこか]あるいは[資料篇]の東作誌関連諸論文に詳しいので、それを参照のこと。 (12) 武蔵養子の伊織の子孫が19世紀半ばに作成した小倉宮本家の系譜資料による説。その系図は、伊織の実家・田原氏の家系に、伊織の養父・宮本武蔵を逆に引っ張り込んでしまっている珍資料。しかし伊織の祖父・田原家貞その人は、宮本家系図そのものが、天正5年(1577)卒と記しているように、実際には武蔵が生まれるはるか以前に死亡している。資料それ自身が自己矛盾を露呈しているケースである。また、小倉宮本家の系譜資料は、武蔵を天正10年(1582)生まれとするが、これも誤伝もしくは作成者の誤りである。系図には干支の誤りもいくつかあって、作成者が正確な伝承をもたぬこと、オリジナルを欠く後世作成の文書であることを自ら露呈している。武蔵が田原氏で、伊織の祖父の二男だというこの設定は、19世紀に九州小倉で発生した(もしくは捏造された)新説である。上記『播磨鑑』はじめ地元史料によれば、播磨にはそんな文書も伝説もない。この件については、本サイト[武蔵の出身地はどこか]あるいは[資料篇]の諸論文に詳しいので、それを参照のこと。 (13) 筑前の武蔵伝記『丹治峯均筆記』(立花峯均著 1727年)には、「童名は弁之助」とあり、肥後の武蔵伝記『武公伝』(橋津正脩他著 18世紀中期)、『二天記』(豊田景英著 1776年)には、それぞれ「少名は弁介」「幼少の名は弁助」とある。ところが、この名の初出は、17世紀後期の筑前の海事文書『江海風帆草』(吉田重昌他編・立花重根序文は1704年)。とすれば「童名弁之助」説は、武蔵流兵法末孫の伝承ではなく、巷間の口碑から入ったもので、筑前の黒田家中の伝説が最初と思われる。ただし、「弁之助」が童名だというのも妙な話で、通例「○○弁之助」は成人が使用する通称。「弁之助」が初名だとするのならともかく、童名というのは不審である。ようするに、童名らしくない名である。初出の『江海風帆草』にも、これが童名だとは記していない。そこで、この名の生成過程を再構成すれば、武蔵→(武蔵坊弁慶→弁慶→弁)→弁之助というワードプレイで、実は「武蔵」名から「弁之助」は導出されるのである。これは伝説形成にはよくある言語ゲームのパターンである。隠し言葉「武蔵坊弁慶」のこうした介入というのも、弁慶のように強い怪物的な豪傑少年という巷間伝説のイメージのしからしむるところで、右図のような獰猛な少年武蔵像は、そうした巷間伝説を可視化したものである。なお因みにいえば、円明流伝書には、宮本武蔵守正勝の初名を虎之助とする。九州系の弁之助が、上方系のこのフィクショナルな虎之助よりも格別信憑性があるわけではない。 |

播磨周辺諸国図  「生国播磨の武士」 吉田家本五輪書冒頭  黒田勢、播磨から九州へ  顕彰会本『宮本武藏』 1909年刊  地志播磨鑑 平野庸脩自筆題簽  戦国末期播磨諸城図  東作誌  武蔵産地説マップ  元祖宮本辨之助肖像 |

| 新免無二の家を嗣ぐ |

|

武蔵の実父は不明だが、彼の義父というべき者あり、十手の兵法者・新免無二〔しんめん・むに〕である(1)。 新免無二は、将軍・足利義昭(1537〜97)の命で、京都の兵法者・吉岡と試合し、勝ちをおさめたという。つまり、吉岡は代々、足利将軍の師範であり、「扶桑第一兵術者」(日本一の兵術者)の称号があった。足利義昭は、新免無二を召し出し、吉岡と兵術の勝負を決すことを命じた。勝負は三本勝負で、吉岡が一度勝ち、新免は二度勝った。このため、将軍は、新免無二に「日下無双兵法術者」(天下に二人といない兵法術者)の号を与えた、という伝説がある(1)。 日本一とされる兵法者・吉岡を破ったとすれば、武蔵の義父・新免無二は相当な兵法達人であったことになる。また実際に、無二流は後世まで残ってもいる。ただし無二の吉岡戦は、史実かどうか決め手はないし、伝説の色合いが濃い話である。だが、武蔵が死んだ直後にすでにこうした逸話が存在していたことは、認識されてよかろう。 武蔵養子の伊織が記した史料には、武蔵が後嗣なくして死んだ新免の家を相続したとある(2)。これによれば、新免無二には生前実子も養子もなかった。彼が死んでいったん彼の家は断絶したのだが、その後武蔵が彼の家を継承して再興した、という経緯がうかがえる。 したがって、新免無二は武蔵の義父であるが、養い親ではない。武蔵は新免無二の生前、養子になっていたのではない。むしろ、新免無二は天正年間に筑前秋月で死んだ(2)ということからすれば、彼は遅くとも武蔵が9歳になる以前には死んでいるわけで、武蔵は一度もこの義父に会っていない可能性がある。したがって、武蔵は少年の頃、新免無二から兵法を教えられたとするのは、まずありえないことである。 新免無二は、黒田家に加勢する与力(協力者)であったらしい。1586〜87年ころ黒田勢は九州へ行って戦ったから、このあたりが新免無二が播磨から九州へ移った時期であると思われる。そのころ、多くの播州人が新天地・豊前へ移った。 新免無二が、黒田官兵衛の弟・兵庫助利高(1554〜96)の与力だった、とする黒田家中の伝説もある(3)。ただし、そうだとすれば、それは黒田勢がまだ播磨に居たころからのことで、おそらく、新免無二はすでに播磨で、武蔵の親族と近い環境にいたであろう。「新免」を名のる者だからといって美作人とは限らない。無二は播州人の新免であろう(4)。 新免無二には後嗣がなかった。そこで、武蔵が成人したら、新免無二の家を継がせるとの約束が、大人たちの間でなされていたのであろう。しかし武蔵が成長する前に、無二は死んでしまった。後嗣のない無二の新免家はいったん絶えた。その家を嗣いだのが武蔵である(2)。 では、いつ武蔵は新免の家を相続したか。一家を相続できるのは、当時ふつうは成人後であり、その年齢は早くても16歳前後である。そうしておそらくその頃、所定の約束通り武蔵は新免無二の兵法家を継ぎ、氏は「新免」を名のるようになった(5)。 武蔵の『五輪書』によれば、16歳の時(1599年)、但馬国秋山という兵法者に勝ち、また、それより3年前(1596年)に、新当流の有馬喜兵衛を打破っている(6)。とすれば、少年武蔵は早くからそうした兵法の天才をあらわし、無二の兵法家(7)を継承する資質と資格が十分にあることを証明していたのである。 なお、この新免無二を、美作の「平田無二」と同一視する説があるが、これは根拠のない謬説である。九州筑前で死んだ新免無二と、美作で死んだ「平田無二」は明らかに別人である(8)。 新免無二は、宮本武蔵の「父」ということから有名になり、早々に伝説の人物になってしまったようである。しかも、「宮本」武蔵の父親なら「宮本」氏でなければならぬというわけで、「宮本無二之助」という奇怪な姓名が彼に与えられてしまった(9)。また一方で「宮本無二之助」「宮本無二斎」が発行した免許状まで出現するようになった(10)。 あるいは、この「宮本無二之助」を新免氏に訂正した「新免無二之介」という名も出るようになった。これは、肥後系の武蔵伝記の事例。小倉の碑文が記すように、新免無二の「無二」は号である。とすれば、これは武蔵が「二天」を号したというのと同じことで、「無二之介」という俗名はありえない。それは武蔵を「二天之介」と呼ぶのと同じ仕儀である。この点では、無二を「新免無二之介」とする肥後系武蔵伝記は、明らかに後世の伝説による踏み外しである。ともあれ、新免無二の名ほど、後世いじりまわされた名はないのである(11)。 (1) 武蔵養子の宮本伊織が1654年に建碑した、武蔵記念碑「播州赤松末流新免武蔵玄信二天居士碑」の碑文。通称「小倉碑文」。小倉市内の手向山公園(北九州市小倉北区赤坂)に現存。武蔵研究のプライマリーな史料。 (2) 泊神社棟札。武蔵養子の宮本伊織撰文による板書(1653年制作。兵庫県加古川市の泊神社に現存)。伊織はこの棟札では「余」という一人称で記している。小倉碑文と同じく武蔵研究のプライマリーな史料。 (3) 筑前系武蔵伝記『丹治峯均筆記』(立花峯均著 1727年)。本書の武蔵伝記は「兵法大祖武州玄信公伝来」というタイトル。著者の立花峯均(1671〜1745)は筑前福岡の黒田家家臣で、筑前二天流第5代。また、寧拙本『南方録』でも知られる茶人。 (4) 新免氏は美作国吉野郡の名族だが、新免無二の家は不明である。上述の『東作誌』をはじめ美作側史料の記事には、「新免無二」という名の人物は存在しない。ちなみに、当時の戦乱の中で美作の人々が播磨へ流れてきていたという状況がある。それゆえ、時期は不明だとしても、新免無二の家も播磨に流れてきた家である可能性がある。類似の事例は「黒田二十四騎」の菅六之助正利(1567〜1625)の家である。菅氏は新免氏以上の美作の顕氏だが、菅六之助の家は父祖の代に播磨に流れて、揖東郡越部に居ついた。菅六之助はそこで生まれた。無二の新免家も、これと同じく美作を退転して播磨へ流れてきた家であろう。新免氏の末裔は今でも播磨にある。菅六之助が「新免無二助」に剣術を学んだという伝説もある(菅氏世譜)が、それはともあれ、新免無二は、美作ではなく播磨の新免氏で、播磨西部の揖東郡あたりに居て、この菅六之助や武蔵の一族と近い環境にいたのであろう。 (5) 以後、兵法者としての武蔵の正式な名は「新免武蔵守藤原玄信」である。これに対し「宮本武蔵」は後の通称である。武蔵生前の同時代史料として、儒学者・林羅山(道春)による新免玄信像賛がある(林鵞峰他編校『林羅山文集』1662年に収録)。これには「剣客新免玄信」とあって、「宮本武蔵」という通称とは別の、兵法者としてのフォーマルな名称だと知れる。なお、「藤原玄信」とある藤原姓は、新免氏が藤原北家の徳大寺実孝(1293〜1322)を元祖とする家系だからである。これに対し赤松氏は村上源氏の筋目、ゆえに赤松系諸家は源姓を名のる。 (6) 『五輪書』地之巻。ただし、場所は記していない。小倉碑文は、有馬喜兵衛とは播磨で、秋山とは但馬で、と対戦場所を記す。いずれにしても、場所は播磨周辺との口碑があったのであろう。とすれば、かりに武蔵が児童期九州で育ったとしても、遅くとも13歳までには播磨に戻っていたのである。おそらく武蔵は、播磨になお所縁の者があったのであろう。なお、筑前系武蔵伝記『丹治峯均筆記』は、有馬喜兵衛との対戦を詳しく記す異例だが、これは明らかに筑前における後世の説話である。 (7) 小倉碑文に記す「十手の家」。無二の十手術は、両手に武器をもつ兵法で、武蔵の二刀流の原型とみなしうる。この小倉の碑文から、武蔵が二刀流を発明したように解釈する傾向があるが、無二流そのものは、すでに二刀流であったらしい。これは、武蔵伝記では『丹治峯均筆記』にも記すところである。つまり、「無二は十手の妙術を得て、その後、それを二刀に移した」とある。他方、尾張の聞書集『昔咄』(近松茂矩著 1738年)にも、福留三郎右衛門が「新免無二流の二刀」を学んで、その結果柳生流を捨てた話が出ている。したがって、武蔵が相続した新免無二の兵法家には、二刀術はすでにあった、と見たほうがよろしい。 (8) 新免無二は武蔵の「父」だが、武蔵が彼の家を相続したという関係の、義理の父である。これに対し、『東作誌』は、武蔵は平田無二の子とし、むろん義子だなどとは記さない。新免無二と平田無二の両者は、武蔵に関して根本的に通約不可能である。ところが、近年、武蔵が平田無二=新免無二の養子になって、播磨から美作へ行ったとする珍説が生じた。新免無二と平田無二を同一視し、播磨説と美作説を足して二で割るような杜撰な妄説である。養子だといって武蔵に播磨から押しかけられても、平田無二はとっくの昔に死んでいるし、そもそも武蔵は美作生れだとする美作説論者には迷惑千万な話なのである。 (9) 「宮本無二之助」の初出例は、筑前の海事文書『江海風帆草』(吉田重昌他編)。そこには、武蔵の父は「筑前国宮本無二之助」で、武蔵は筑前産だという珍説を記す。17世紀後期、元禄以前には、こんな伝説も生じていたのである。同じ筑前の武蔵伝記『丹治峯均筆記』(立花峯均著 1727年)は「宮本無二」とするが、これは明らかに『江海風帆草』にみられる筑前の伝説の影響を受けている。しかし、小倉の碑文には「父新免、無二と号す」とあり、あくまでも「無二」は号である。「無二之助」のような通り名・仮名の類いではない。「無二之助」は、宮本武蔵を宮本「武蔵之助」にしてしまう読本の傾向と同じ、巷間俗説による名である。武蔵の養子伊織が記した泊神社棟札(1653年)によれば、武蔵の代から「宮本」姓を名のるようになったという事実がある。それゆえ、新免無二が「宮本」を名のるわけがない。新免無二を「宮本」姓にした文書は、それを知らずに書かれた後世の作成物である。 (10) 当理流免許状。これには三種あって、いずれも発行年は慶長年間を記し、「宮本無二助」(生駒宝山寺本)、「宮本無二斎」(肥後安場家本)、「宮本无二介」(肥後朽木家本)という相互に統一性を欠く記名と「藤原一真」という共通名を有するもので、むろん手跡が異なる。とくに肥後の二点は後世の捏造物であろう。これら免許状の「宮本無二之助」の原型になったと想定しうる、鉄人実手流の青木鉄人系統の文書(円明実手流家譜并嗣系)にみえる「宮本無二之助一真」(1570〜1622)は、河内(現・大阪府)の人で、世代も異なり、新免無二とは明らかに別の人物である。したがって、この当理流免許状の発行者がかりに実在の人物だとしても、新免無二と同一視できる余地は、まったくない。 (11) 肥後系武蔵伝記の『武公伝』(橋津正脩他著 18世紀中期)、『二天記』(豊田景英著 1776年)。こちらの名は、「新免無二之介信綱」。この「信綱」という諱の出所あるいは典拠は不明。肥後では当理流の伝書なるものがすでに出ていたようで、筆者はそれによって武蔵の「父」を当理流の兵法者と誤認している。この「新免無二之介」は、あきらかに当理流免許状の「宮本無二之助」名を新免氏に修正した名である。またさらに後世の事例だが、宮本伊織子孫の小倉宮本家系譜(19世紀中期)には、なんと「新免無二之助一真」と記し、かの「宮本無二之助一真」をそのまま新免に修正した名がみえる。あるいは、近代の武蔵小説でよく出てくるのが「新免無二斎」。嗤うべし。後世続々と出てくるこうした異名の繁殖は、新免無二ご本人には迷惑なことであろう。 |

小倉手向山武蔵記念碑  泊神社棟札  新免無二関係地図   秋月城址 福岡県甘木市 「天正の間、嗣無くして 筑前秋月城に卒す」  竹山城址 新免氏3代の居城 岡山県美作市  有馬喜兵衛 武稽百人一首   鉄人流實手捕  当理流免許状 奥田藤右衛門宛 慶長2年霜月吉日 宮本無二助藤原朝臣一真発行 |

| 関ヶ原合戦と黒田如水 |

|

武蔵が新免の兵法家を相続し、兵法者として活動をはじめた頃、豊臣秀吉の武将であった諸大名が、二派に分かれて一大決戦に及んだ。1600年のいわゆる関ヶ原合戦である。武蔵は当時17歳であった。 この関ヶ原決戦のとき、武蔵はどうしていたか、それを記す伝記情報はほとんどない。あったとしても、具体性に乏しいわずかな記事しかない(1)。 ほぼ唯一の例外は、立花峯均による武蔵伝記である。それによれば、17歳の武蔵は九州へ舞い戻って、父無二と和解し、黒田如水の軍勢に属して、豊後の諸城を陥落させる戦闘に参加したという(2)。 当時、新免無二が存命であるはずはないし、また同書が収録する若き武蔵の武勇伝逸話も伝説じみたものである(3)。 だが、それはさておいて、既述のように、播磨生れの武蔵は黒田家中とは縁があり、また幼時豊前で育った可能性もあって、九州で留守居の隠居・黒田如水(官兵衛)が急遽組織した戦闘集団に参加したという伝説が生じたとしても不思議ではない。 黒田官兵衛は、すでに豊前中津時代に、家督を息子・黒田長政(1568〜1623)に譲り、「如水」を号していた。1600年の当時、長政は黒田勢主力を率いて関ヶ原の戦場にあり、徳川家康の味方について戦った。その間、父の如水は、主力が出陣して空き家同然の近隣諸城を攻略し、周辺地域を制圧した。この隠居・如水の動きは不審とされた。彼は、ばあいによっては、関ヶ原戦争の勝者と決戦して、天下を取るつもりでいた、という見方もあるが、事の真実は不明である。 いずれにもせよ、関ヶ原戦争の結果、黒田家は豊前国六郡12万石の中大名から、筑前一国50余万石の大大名に躍進したのである。武蔵にとって、播磨出身の黒田家に属する人々は、その後も縁のある人々である。 なお、関ヶ原戦争のとき、武蔵が備前の宇喜多勢に属して、関ヶ原で参戦したという説があるが、こちらは近代発生の俗説であり、もとより根拠のない明らかな謬説である(4)。 (1) 小倉碑文には、関ヶ原戦争当時の武蔵に関して曖昧な記事しかない。また、肥後系武蔵伝記の『武公伝』、『二天記』には、具体的な情報はなく、見るべき記事はない。 (2) 『丹治峯均筆記』(立花峯均著 1727年)。若き武蔵の豪勇ぶりを語る説話をはじめ、福岡黒田家中の伝説と思われる記事がある。ただし、同じ筑前系武蔵伝記『兵法先師伝記』(丹羽信英著 1782年)には、武蔵は黒田如水によるこの九州での掃討戦に出陣しなかったとするから、『丹治峯均筆記』の武勇談は、筑前でも信憑されず伝承されなかったらしい。 (3) 同前書。この筑前系武蔵伝記は、新免無二を貶める伝説を記載しているのが特徴。当時現存した無二流兵法への対抗意識が顕著である。なお、新免無二について、慶長年間黒田家に仕えた家臣たちの名簿(分限帳)三点に、「新免無二」「新目無二」という名が記載されていることから、これをもって彼が慶長期まで生きていた証拠とする説があるが、これは間違い。史料批判によれば、この慶長年間分限帳は後世編纂されたものであり、黒田家中の伝説によって「武州師父」新免無二を記載したにすぎない。分限帳というものは諸家系図と同様、一般に後世改竄の要素が多いものである。それゆえ、この分限帳の記事をもって、無二が慶長年間まで生きていた、黒田家に仕えていた、という証拠にはできない。もし新免無二が分限帳に記されるような黒田家臣なら、彼の家を相続した武蔵は黒田家の家士だということになってしまう。明らかな錯誤である。黒田家への我田引水は、『丹治峯均筆記』のいう与力(外部協力者)説あたりにとどめておくべきである。 (4) 『宮本武蔵』(宮本武蔵遺跡顕彰会編 1909年)が、武蔵は美作生れという自説から演繹した派生的な説。もちろん関ヶ原合戦前年の宇喜多騒動で、新免宗貫が家老戸川逵安らとともに宇喜多家を離脱したという事実は、この説には反映されていない。明治末に生まれたこの説を受け継いだ吉川英治の小説『宮本武蔵』は、周知の通り関ヶ原の戦場場面からはじまる。そのため、多くの日本人の頭に、武蔵は反徳川方の宇喜多勢の雑兵でこの合戦に参加した、という情報がインプットされている。むろんそれは一作家のフィクションにすぎない。 |

関ヶ原合戦  黒田如水  豊前中津城 |