|

�{�{�����@������ �֘A�j���E�����e�N�X�g�Ɖ��E�]�� |

|

�@�� ��@ �@�� ���@�@ �@1�@ �@2�@ �@3�@ �@4�@ �@5�@ �@6�@ �� �@8�@ �@9�@ �@10�@ �@11�@ �@12�@ �@13�@ �@14�@ �@��c���@�@ �@�`�L�W�@

| �m�����`�L�W�n | ���@�@�@���@�@�@�`�@�@�@7 | �@Back�@ �@Next�@ |

�@

�@�@21�@���p�ܗ֏�

|

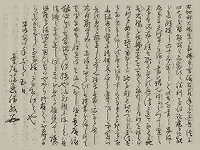

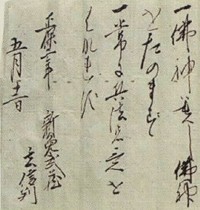

��@���i��\�N�mᡖ��n�\���\���A���p�ܗ֏��A���ܖ�j���e�n�e�ҔV�B(1) �@���n���c�R�����t�R�a���m�������n�j��������t�B�t�R�A�R���j�n���w�����t�����k���l�n�p�e���f�Ӄ����������D�e�A�X�j���[�@�x�j�s�S�A�B�����m����Z�����}�f�������A���c�`���m�ߎ��i���Ìꃒ���p�e���F�V�g��B(2) |

��@���i��\�N�i1643�j�\���\���A���p�ܗ֏����A���ޖ�k��ˁl�ɂ����Ďn�߂ĕҏq����B �@�i�ܗ֏��́j���́A���c�R�����E�t�R�a���m������ł���n�Ɏ����i�Y��j�𗊂B�t�R�́A����ɕ��w��������ƁA�������Ă��̑f�ӂ��������Ƃ�S�z���āA���̖@���ɂ͈�؍S�炸�A���������̊Ԉ���Ă��鏊�������������A�����ĈӖ��̋ߎ������Ì�����p���āA���F���������ł���B |

|

�@�@�y�]�@���z �@ �@�i1�j���p�ܗ֏��A���ޖ�j���e�n�e�ҔV �@�������A�����u�ܗ֏��v�ƌĂ�镺�@���{�������͂��߂��A���̎����Əꏊ�Ɋւ���L���ł���B �@����͌ܗ֏��̋L�q�Ɉˋ��������̂炵���B���i��\�N�i1643�j�\���\���A�Ƃ���̂́A�n�V���`���ɂ���Ƃ���́A�u���@�̓����V�ꗬ�Ɩ��Â��āA���N�C�s���Ă������Ƃ��A���߂ď����ɋL�q���悤�Ǝv�����B���Ɋ��i��\�N�i1643�j�\����{�̍��A��B���̒n�ɂ����ˎR�ɓo���āA�V��`���A�ω����q���A���O�Ɍ������v�Ƃ�����߂ƁA����ɁA�u�䂪���h�̍l����^���̐S�𖾂炩�ɂ��邱�ƁA�V���Ɗϐ��������Ƃ��āA���A�\���\���̖�A�Ђ̍��̈�V�ɕM�������ď����n�߂�v�Ƃ������͂ɂ����̂ŁA����ȊO�ɂ͍����͂Ȃ������ł���B �@�Ȃ�قǂ������ɁA�\���\���̖�A�Ђ̍��̈�V�i�\����ߑO�l������j�ɏ����n�߂��Ƃ��邵�A��B���̒n��ˎR�k����Ƃ̂�܁l�̖�������B�w�����`�x�́u���ޖ�v�Ƃ����u�ޖ�v�́u����Ɓv�ł��낤�B��ˎR�́A�F�{��̐�����A�L���C�ɋ߂��R�ŁA�����Ɋ�ˊω��ƌĂ��ω���ꂪ����i���E�F�{�s�������j�B �@�Ƃ��낪�A�ܗ֏��̕������悭�ǂ߂Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�����͏\���\����Ɏ��M���J�n�������A�������ˎR�ŏ������Ƃ͋L���Ă��Ȃ��B��ˎR�ɂ́A�u�\����{�̍��v�A�������o�R���A�V��q���A�ω����q���A���O�Ɍ������A�Ƃ����ꏊ�ł���B��ˎR�́A���������M���A�F��̂��߂ɓo�����̂ł����āA���M���J�n�����ꏊ�ł͂Ȃ��B �@�ܗ֏���ǂނ�����ɂ����āA�����́A�u�\����{�̍��v��ˎR�ɓo���āA�ܗ֏����M���A���F�肵���B�����ĎR������āA�F�{�s���������͂��̋ߍx�ŁA�\���\����Ɏ��M���J�n�����̂ł���B �@���̂��Ƃ́A��X�̌ܗ֏��lj���ƈȑO�ɂ́A�]����ʂɊʼn߂���Ă����|�C���g�ł���B����܂ł́A�����͊�ˎR�Ōܗ֏������M�����A�����ƍi���Č����A��ˎR�́u��ޓ��v�Ōܗ֏����������Ƃ����������x�z�I�ł������B �@�������������̒ʐ��́A���Ƃ͖������̌�����{�w�{�{�����x���甭������̂ŁA����͔��̓`������荞���̂ł���B������{���Q�Ƃ����w��V�L�x�ɂ͂���ɊY������L���͂Ȃ�����A������{�w�{�{�����x�̕M�҂́A�����̔��̓`������ɂ�������̂炵���B�������́A�u��ޓ��`���v�Ƃ����ׂ����̂ł���B �@���̓`���̔����v���Z�X�@���Ƃ����A��ˎR����ˊω�����ޓ��Ƃ����A�z�ŁA��������ˎR�ɓo���Čܗ֏����������Ƃ���A����͗�ޓ����낤�Ƃ��������ɂ��u�߂ł���B �@���̂悤�ȓ`�������́A�u�������q�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�ɂ��łɊm�F������B���Ȃ킿�A�s���O�Z�\�̍��A���@���������c���鐼�̗�⓴�ɂď����B�܊��m���n���Ε��n�A�����ꗬ�̙B���Ȃ�t�Ə����Ă���B���������ɁA�������ܗ֏����ޓ��ŏ������Ƃ����`���́A�\�����I�����ɂ́A���łɏo���������Ă����̂ł���B �@�����A�w�����`�x�̍�҂́A��ޓ��Ƃ܂ł͏����Ȃ��B�ܗ֏��̋L�q�ɏ������ޖ�i���͂Ɓj����ˎR�ł���悤�����A����ł��u�ޖ�v�Ə����Ă��܂��ȏ�A����͗�ޓ����w���Ă���͂��ł���B����������A���Ð����͓�����̎u�������q�Ɠ`�������L���Ă���̂ł���B �@�w�����`�x�̍�҂ɁA�҂��ȏ���������A�Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B��L�̌ܗ֏��`���̕��͂����߂��āA�u���i��\�N�\���\���A���p�ܗ֏����A���ޖ�ɂ����Ďn�߂ĕҏq����v�Ə������܂ł̂��Ƃł���B���̉��߂��ܗ֏��̌�ǂ��琶������F�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B �@������ɁA�}�O�n�����`�L�w�O�����ϕM�L�x�̋L���ɂ����l�̋L���������āA�����ɂ́A�u���i��\�N�A���B�Z�\�A��㍑��ˎR�ɓo��A�ϐ�����F���q���A���O�ɂ����āA�V���Ɗϐ��������Ƃ��āA�\���\���̓Ђ̈�V�ɕM�������āA�����܊����L���ꂽ�B�n���Ε���ƍ����v�Ƃ���B����͌ܗ֏��̕�����v���ɂ����Ȃ����A�ȗ���������`���ĈӖ���ό`���鎖��ł���B �@�Ƃ�����A�ܗ֏��`���̋L�������āA�����͊�ˎR�ɓo���Čܗ֏����������Ƃ����C���[�W���A���ł��}�O�ł��A�\�����I�O���ɂ͔������Ă����̂ł���B�ܗ֏��̋L���ɔ��������߂̎Y���ł���B |

*�y�ܗ֏��z

�s���@�̓���V�ꗬ���j���A�ɔN�b���̎����߂ď�����������Ǝv�ӁB�����i��\�N�\����{�̍��A��B���̒n��ˎR�ɏ��A�V��`���V�����X���őO�Ɍ��Ӂt �s���ꗬ�̌����āA���̐S���������A�V�����V���������Ƃ��āA�\���\���̖�Ђ̈�V�ɕM���Ƃď�������̂Ȃ�t�i�n�V���j  ��ˎR�ƌF�{�s��

*�y������{�{�{�����z

�s�鐼��a�˛ܓ��́A�Â��L���Ȃ鏟�n�Ȃ邪�A���U�͎��X���T���Ă�āA���T�C�s����B�ނ̕��@�̔鏑�ܗ֏����A�������ɂĒ��͂��T�Ȃ�t  ��ˊω��@��ޓ�

*�y�O�����ϕM�L�z

�s���i��\�N�A���B�Z�\�A��m��B��ˎR�j�o���A�V������F���`�V�A�őO�j���e�A�V���g�V���������g�V�e�A�\���\���m�Ѓm��V�j�M�����e�A�����܊����L�T���B�n���Ε���g���X�t |

|

�@�Ƃ���ŁA����Ɋ֘A���ĂЂƂ��y���Ă����ׂ�����������B���ꂪ�A�Ȃ�ƁA���@�����������ߊ�ˎR�ɂ���Ă����������������A�Ƃ����ݒ�̕����i���c���p�ّ��j�B �@���̓��e���݂�ɁA�\�\���@�����̎������t����ꂽ�̂ŁA���̂��ъ�ˎR�ɎQ��A���������U�H�v�b�����Ă������ƂȂǂ��A�������������\�����߂ɂ���Ă����̂ŁA���|��n�ޕ��X�A���̂ق����|���\�̓�����S������l�X�A�܂��͎�ҁE���҂Ɏ���܂ŁA���̓��ɋ^��̂��ƂȂǂ�����A�q�˂ɗ�����͖̂{�]�����炩�܂�Ȃ����A�����������i�ʉ�j�����Ƃ����̂Ȃ�A�i���M�̎ז��ɂȂ�̂Łj�ǂ������ق��Ă������������A�ȏ�\�\�Ƃ����킯�ł���B �@����́u�{�{�����o���v�ƌĂ�Ă��邪�A�ǂ������o���Ƃ����̂��A����ł͕s�R�ł���B���̕����ɂ͈���͉����Ȃ��̂ŁA�̍ق��炵�ď���ł͂Ȃ��B���Ƃ��Ί�ˎR�̓o����ɁA�D�ł��f���āA���q�ɂ��������f���̎�|�����m�����Ƃ����i�D�ł���B���������āu�{�{�����ʉ�Ӑ╶�v�Ƃł����������悳�����ł���B �@�Ƃ���ŁA�����A���@�����̎������t����ꂽ�Ƃ���B���́u���@�����v��������O�\�ブ�@���̂��Ƃ��Ƃ���A���t����ꂽ�Ƃ���̂́A����̋����Ƃ����A���̃P�[�X�ł͓a�l�̍א쒉���ȊO�ɂ͂Ȃ��B���t�͏\�������Ƃ���̂ŁA����͕��������ւ���Ă������i�\���N�i1640�j�̂��Ƃł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A���N�̏\���ɂ͒����͂��łɂ��̐��̐l������ł���B �@���邢�͂܂��A�u���@�����v�Ƃ����̂��ܗ֏��̂��Ƃ��Ƃ���A���t����ꂽ�Ƃ���̂́A���̃P�[�X�ł͓a�l�̍א�������������Ƃ����ȊO�ɂ͂Ȃ��B���t�͏\�������Ƃ���̂ŁA����͕������ܗ֏����M�ɓ��������i��\�N�̏\���Ƃ������ƂɂȂ�B �@����ƁA���̕����ɂ�邩����ɂ����āA�ܗ֏��͍א�����̖��ɂ���ď����ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�B�����ŁA�ܗ֏��͍א�����̖��ɂ���ď����ꂽ�Ƃ�����������ꕔ�ōs���Ă���B�ނ��A����́A���̕����̍쐬�҂��A�ܗ֏������ЂÂ��邽�߂ɐݒ肵�����Ƃł����āA������{�l���������ƌ��Ȃ�������A���������i�C�[���ȉ��߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��B �@���t���݂�ƁA�\�������B����͌ܗ֏��́A�\���\���Ɏ��M�J�n�Ƃ����L����m���Ă���҂̎d�Ƃł���B�Ƃ�����A����͗�ޓ��`���̕������ł���B�������ܗ֏����ޓ��ŏ������Ƃ����`�����A���̂悤�ɋ�̓I�ȕ����ƂȂ��ďo�������̂ł���B�`���͎��R�����I�����A���������`���̕����I���Y�́A�ނ���ׂɂ����̂ł���B |

*�y�V�ƕ�����ˎR�����z

�s���@�����V���˔�t�A���x��ˎR�j�Q�A�䓙���H�v�b���d�V���A��`������z��V�ҁA���Y��n�V�ӁA���O���Y���\�V�����A��S���V�l�X�A���n����ҘŎҁA�����s�R�V�������ݔV�ҁA��q�ז{�]��B��䓙�䌩����ՔV�V�j��ҁA��p�̉퐬��B�ȏ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ��� �@�@�@�\�������@�@�@�@�@�@���M�m�ԉ��n�t |

|

�@���邢�͂܂��A�����[�����ƂɁA��������ޓ��Ōܗ֏����������Ƃ����L���́A�w�����`�x��p�́w��V�L�x�ɂ͂Ȃ��B���������ܗ֏��Ɋւ���L���́w��V�L�x�ɂ͈���o�Ă��Ȃ��B����́A�ܗ֏��ɑ���w�����`�x�Ɓw��V�L�x�̃X�^���X�̑���ł���B �@�܂�A�w��V�L�x��҂̖L�c�i�p�́A�ܗ֏��̕��@�`���Ƃ��Ẳ��l��F�߂�ɒ�R���������̂ł���B�Ƃ����̂��A�i�p�����㔪�Y�E�q��̒�q���Ƃ���A����͎������n�����V�ƕُ��̓`�n�ɑ�������̂ł���B����ƁA�������n�����`�����ꂽ���@�����{���̓`���ŁA�������V�傪���������Ƃ����u�ܗւ̊��v�́A���n�����֗^���Ă��Ȃ��ȏ�A�����ȕ����Ƃ͔F�߂������B�������A�ܗ֏����̂��̂��U����������Ȃ��Ƃ����}�h�I�����ɂ��^�`���A������V�ꗬ�����Ő����Ă����̂ł���B �@����ɑ��w�����`�x�̋��Ð����́A�������V�偨�玟���q�Ƃ������V��n���ɑ�����B���������āA�����ɂƂ��Ă͌ܗ֏��͈ꗬ���`�̍ł��d�v�ȓ`���ł����āA�ނ��뎛�����n�������������Ƃ������@���������l�������B���邢�́A�L�c�����͂ǂ����Ƃ����ɁA�����̐���ł͂��������}�h�I�ȃX�^���X�݂͂��Ȃ��B�ނ���L�c�����́A�����������̌����҂ł��������Ƃɂ���邪�A�������`���ɑ��ǂ�����d����Ƃ����I�[�v���ȃX�^���X���Ƃ��Ă���B���������āA�ܗ֏��ɑ���i�p�̃X�^���X�́A�\�����I������̑���h�̓}�h�I�Ό��ɂ����̂��Ƃ݂Ă悢�B �@�Ȃ��A�w�����`�x�Ɂu���p�ܗ֏��v�Ƃ���B����́A�u�ܗ֏��v�Ƃ������̑����̏o���ł���B���̂��Ƃ��m�F���Ă����ׂ��ł��낤�B�܂�A���Ƃ��ƕ����͕����܊����u�ܗ֏��v�Ƃ͖��������Ɏc�������A�u�ܗ֏��v�Ƃ����^�C�g���͌�l�ɂ��ʏ̂ł���B�w�����`�x���݂邩����ɂ����āA�\�����I�����ɂ͂��̖��������Ă����ƒm���B�������A�w��V�L�x�ł́u�ܗւ̊��v�ƌĂ�ł��邩��A�u�ܗ֏��v�Ƃ����^�C�g���͂܂��m�肵�����̂ł͂Ȃ������悤�ł���B �@�����A�}�O�ł͂�����u�ܗ֏��v�ƌĂȂ������B��L�̂��Ƃ��w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A������u�����܊��v�ƋL���Ă���B�����͌܊��̕����������āA���ꂼ��̊����u�n���Ε���v�ƌĂƂ����B�܂�u�n���Ε���v�́A�n�V���A���̊��c�Ƃ��������̖��̂ł���B���������āA�}�O�n�́w�O�����ϕM�L�x�ɂ�邩����A�܊��S�̂��Ăԁu�ܗ֏��v�Ƃ������͂܂������Ă��Ȃ��B �@�}�O�ł͕��������@���V���Ə̂��邪�A���̓����ł́A���̕����܊���`������̂��A���`�̏��ƂȂ��Ă����悤�ŁA���ꂾ���ɁA���Ƃ������āA�����܊��̏d�v���͋ɂ߂č����B����䂦�A�}�O�ł́A�܊��̕����Ɂu�ܗ֏��v�Ƃ��������Ȃ��������Ƃ́A���ӂ���Ă悢�B�܂��A�}�O�Ɣ��ɂ����邱�̑���ɂ����ӂ��Ă����K�v������B �@���n�`�L�́w�����`�x�ɂ́A������u���p�ܗ֏��v�ƋL���Ă���A�u�ܗ֏��v�̖��́A���̕��������������甭�������ʏ̂ł���B�������u���p�ܗ֏��v�Ƃ����̂��A����������قȌď̂ł���B�����̋L�q��b���炷��A�u���p�v�ܗ֏��ł͂Ȃ��A�u���@�v�ܗ֏��Ƃ���ׂ����낤�B �@�������A���́u���p�v�ܗ֏��Ƃ����ď̂ɂ����R�͂��肻���ł���B�Ƃ����̂��A�ܗ֏��͌��p���S��`�Ƃ͖����Ȃ���A����ł����p�����ɂ������{�ł���B�����A���������@�͌��p�ȊO�̏����|���܂ށB���Ð������������V��̌n�����Ƃ���A���p�ȊO�̏��|�p���܂ޕ��������@�̃C���[�W�����������ɂ������Ȃ��B�����ŁA���p����Ƃ��Č��ܗ֏��̓��e����A������u���p�v�ܗ֏��Ƃ����̂ł��낤�B �@�ł́u�ܗ֏��v�Ƃ������͂ǂ̒i�K�ŏo�Ă����̂��B���Ð����Ƃقړ�������̎u�������q�́A������u���@�������v�ƌĂ�ł���i���@��V�ꗬ���`�L�j�B�u�������q�͋��n�����n�ł���A�F�{�̕��������@�嗬�ł���B��V�ꗬ�̒������咣���邻�̎u�������q�̎��ӂɁu�ܗ֏��v�̖��͂܂��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A����͌F�{�ł͂Ȃ��A���㔭����������Ȃ��B �@�u�ܗ֏��v�Ƃ������̏��o�́A�����s���̂��ߊm��͂ł��Ȃ����A����������́A��c�h�`���ɂ���L�c�����֘A�̕����ł��낤�B��́u��V�ꗬ���@������v�i��i�l�N�E1707�j�ɂ݂���u�ܗ֏��ځv�Ƃ�����A���邢�́u��V�ꗬ���@���ڒ����v�̉����i���ۘZ�N�E1721�j�ł���B�����ɂ́A���@���O�\�ブ�������F���A�����Č܊��Ƃ��A�肵�āu�ܗ֏��v�Ƃ����A��������߂��ĈӖ����Ƃ�A�u�n���Ε���v�ł���]�X�̋L�q������B�����̔F���Ɖ��߂͕ʂɂ��āA�������Ă݂�ƁA��i���邢�͋��ۂƂ��������A�L�c�����̐���ŁA�u�ܗ֏��v�Ƃ����ʏ̂̑��݂��m�F�ł���̂ł���B �@�u�������q�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�͊��ۓ�N�i1742�j�̒��q�ł��邩��A���̖L�c�����̕����������\�N��̋L���ł���B���ꂩ�炷��ƁA�F�{�ł́A���ꂩ�牽�\�N�o���Ă��u�ܗ֏��v�Ƃ������͂Ȃ������B�Ƃ���A����͂ǂ����A���ネ�[�J���̖��̔����ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ƃ���ł���B�����A���̓_�Ɋւ����f�͂��܂����v�ł����āA�n���̂���Ȃ鎑�����@��҂������B �@Go Back |

���n�ܗ֏��@�א�Ɩ{  �}�O�n�ܗ֏��@�g�c�Ɩ{

*�y���@��V�ꗬ���`�L�z

�s�Z�\�̍��A���@���������A�����鐼�̗�⓴�ɂď����B�܊��m���n���Ε��n�A�����ꗬ�̓`���Ȃ�t *�y��V�ꗬ���@������z �s���e����׃X���ܗ֏����m�Q�w�j���P�����A���Ðl�m����m�����j�Ӗ����[�X�L���������j�A�M�͐������`�ҏсt *�y��V�ꗬ���@���ڒ��������z �s���g�������V�e�]���m���j�V�e�A�ꊪ�}�\�O�\�L�㌏�L���B���V�����F�V�Ѓe�܊��gਃV�A�ڃV�e�ܗ֏��g�]�t�B���׃V�e�`����A�n���Ε���t |

|

�@�i2�j���n�t�R�a���j��������t �@�ܗ֏��̏����Ɋւ���L���ł���B�������A�ꂢ�̏t�R�a���������ł��o�ꂵ�A�����̏����ɓY����������Ƃ�����b���L���B�����u��������t�v�Ƃ���u�����v�k�������l�Ƃ́A�Y���������̈ӂł���B �@�����Ƃ́A�{���͗�����f�𐬕��Ƃ��鉩�F�h���̂��ƂŁA�����̌������̎����œh��Ԃ��Ē��������B��f���܂ނ��玓���ɂ͓Ő�������B���m�̂��Ƃ��A�w�W���x�i�����`�j�ɁA�s�`���L���s���A�������X�A�������������t�Ƃ���B����͐��W�̉������A�ӌ���������������̂ŁA�u���������v�ٖ̈����Ƃ����Ƃ�����b�ł���B �@���āA�w�����`�x�̋L�������A�����ܗ֏��ʖ{�ɂ́A�����ɂ����u���v�ɑ������镶���͂Ȃ��B�Ƃ���A����͂ǂ��������Ƃł��낤���B�ܗ֏��ɏ����Ȃǂ������̂��B����͏]���̕��������ł͖��J��̖��Ȃ̂ŁA�ȉ��A���̓_�ɂ��Ă��炭�������āA��ڂ�t���Ă݂悤�B �@�\�����I�����̔��ł́A�ܗ֏��ɏ���������Ƃ������ƂɂȂ��Ă����B���Ƃ��A�u�������q�V�o�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�͊��ۓ�N�i1742�j�̓��t�����邩��A�w�����`�x���͑������A�قړ�����̒��q�ł���B����ɂ́A�������u���@�������v���ޓ��ŏ����������A���ꂪ�܊��ŁA�u���n���Ε��v�Ɗ������A���ꑥ���ꗬ�̓`���Ȃ�A�Ƃ���B�v����ɁA�u�������q�̂����u���@�������v�̍\���́A�n���Ε���̌܊��ł͂Ȃ��A���ƒn���Ε��̌܊��Ȃ̂ł���B���Ȃ킿�A��V���������\���ł����āA���̑��ɏ�������Ƃ����킯�ł���B �@�ǂ����Ă����������ԂɂȂ����̂��B����͋�V�����H�앶���ɂȂ闝�R������������ł���B�Ƃ����̂��A�������V�傪��t�������`�����ɁA��V���͂��̏����̂قǂ𖾂炩�ɂ���Ȃ���������A�n���Ε��̎l������������w�ׂA�Ƃ�����|�̕��������邩��ł���B �@������N�i1653�j�Ɏ������V�傪�ĔC����ɂ����������`�����́A���n�ł͂Ȃ��}�O�n�̌ܗ֏��i�g�c�Ɩ{�j�t������������A���ꂪ���̖��̋q�ϓI�Ȏj���ƂȂ邪�A����ɂ́A�\�\��V���́A���M���i�����j�������̕a�C�ł��������߁A���̏����̂قǂ𖾂炩�ɂ���Ȃ������B������ɁA�i�n���Ε��́j�̎l���̏��̗��������炩�ɓ������āA�i�����āj�����𗣂�邱�Ƃ��ł����Ȃ�A���̂Â����̓��ɂ��Ȃ��A�Ƃ���B �@���l�ɂ��āA���n�ܗ֏��̓�Ɩ{�ɂ́A�������N�i1668�j�Ɏ��������i���V��j��ꠓ��r��֗^�������`�ؕ��������āA�����ɂ��قړ��l�̓��e���L����Ă���B�������A����͌�l�̎肪�������C�z�̂��镶�͂ł���A�܂������ɂ͖��ȂƂ���Ɂu�V�ƕ��U�猺�M�v�̖����L���Ă����āA�܂��Ƃɑ̍ق̐���ʓ�Ɩ{�ł����āA����͕s�R�Ƃ���������Ȃ��B �@�ƂȂ�ƁA���̗ގ��`�������킹�Ă݂Ă����K�v�����낤�B���Ȃ킿�A��́A��c�h�`���i��V�ꗬ��`�W�j�̓Y�t�����A��c��k�͌c���l�N�\�ꌎ�Ɏ������V�傪�Y��\���q�ɑ��`�����Ƃ���B������́A�O�҂ƔN���������������A�������n�����o�����Ƃ����������̑��`�ؕ��B |

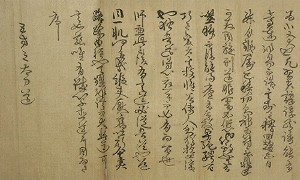

*�y���@��V�ꗬ���`�L�z

�s�Z�\�̍��A���@���������A�����鐼�̗�⓴�ɂď����B�܊��m���n���Ε��n�A�����ꗬ�̓`���Ȃ�t *�y�g�c�Ɩ{�ܗ֏����`�ؕ��z �s�ߓ`���n���Ε���V�ܙɁA�~�ƌ��M���\�ɑ��B�V�������i�V��B�A����V�Ƀn�A���M���i�X�̕a�C�ɕt�e�����V������͂��ꂸ��B�R�ǂ��l���V���̗������炩�ɓ�����āA�������͂Ȃ��փo�A���̂Â����̓��ɂ��ȂЌ��B�䓙���N�H�v���������A�����Ă͓������͂Ȃ�A��Ɩ�ਂ̏��ɓ���B�����@�͂��̂Â���̓��ɂ܂����A���Â��������������鏊�Ɏ��R�Ƃ����Ȃ��Ȃ��A歒B���ċ��B�����������@�����s��A���͌��M���薼�ɂ���͂�������T���̖�B�\�X���̖@���L�b�B��B�ȏ� �@�����N�\������@��������M�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ��@�t |

| ��Ɩ{���`�ؕ� | ��c��k�`�� | �ғ����ɖ{���`�ؕ� |

|

�E�n���Ε���T�܍��n�A���M����N��蕺�@�ɐS���悹�A���x�̂����Ђɏ����A���Y���\�̃~���܂Œb�B���A�Z�\�L�]�ɂ��č����������A����ɋy�A�\�ɂ��Â����T���Ж�B�R�ɂ�āA��̙Ƀn�����̂قǂ�������͂��ꂸ�B���@�T���ɂ����āA�n���Ε��̎l���̙ɂ��ꎚ�ꎚ�Ɏ��s���A�����ăn�������͂Ȃ�A�i��p��ăn�i���͂Ȃ�A���̂Â��畺�@���͂Ȃ�A�L�ɂ��炸���ɂ��炸�A���̓����邱���A�������ޕ��@�����s��A�蕶�̐S�ɒʂ��ׂ��B��Ƃ��ӂɂ����ăn�A歒B���ċ��B��{��ਂ̏��Ȃ�ׂ��B�E�ɂ���͂����Ƃ��A����ɋy�ĝ�������ɂ�āA�V���ɍ����T�B����l�Ȃ��B�R�ɁA�M�a�ˎ��S�A�����ʏ��ߙB����B�풩�b�[�B���ĕ��@���̓��ɒB���A�B�̓��ɂ���ăn�A�ɂ܂Ă��͂܂���Ƃ����������A�T���~�T�₩�牗�L�V�́A���̂Â���܂��Ƃ̓��ɂ�����₤�ɉ푊�B�Җ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�ƕ��U�猺�M �@�������N�܌����@���������m�ԉ���n �@�@�@�@�@�@ꠓ��r��a |

�E�n���Ε���V�܍��́A���M����N��蕺�@�ɐS���悹�A���x�V�����Ѓj�����A���Y���\�V���b�B���A�Z�\�L�]�ɂ��č����������A����j�y�A�\�ɂ��Â����T���Ж�B�R�ɂ�ċ�V���͏����V���������ꂸ�A���@�V���j���ăn�n���Ε��V�l���̊����ꎚ�ꎚ���s���A�����ăn�����𗣂�A�i��p��ăn�i�𗣂�A���̂Â��畺�@���͂Ȃ�A�L�ɂ��炸���ɂ��炸�A�^�̓����邱���A�����������@�����s��蕶�V�S�ɒB���ׂ��B������ӂɎ��ăn歒B���ċ��B��w��ਔV���Ȃ�ׂ��B�E�Ɍ����@������ɂ���тĐ����j��āA�V���ɍ�������l�Ȃ��B�R�ɋM�a�ˎ��S�A�����ʗߏ��`����B�풩�b�[�B���ĕ��@���V���ɒB���A�`�V���ɂ���ăn�ɂ܂ċɂ܂炴�鏊��p�ЁA�]�̂₩�牗�L�V�n�A���̂Â���^�̓��Ɏ���l�j�푊�`�Җ� �@�@�c���l�N�\�ꌎ�ܓ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�������叟���m�ԉ��n |

�E�n���Ε���V�܍��ҁA���M�እ�������@�V���j�S�����A���x�m�d���j�����������q�A���Y���\�m���}�f�b�B�V�A�Z�\�L�]�j�V�e���������V���q�A�����j�y�e�A�\�j���P�����V���Ж�B�R���j�˃e�A��m�Ƀn�e���A���n�T���Y�B���@�m���j���e�n�A�n���Ε��m�l���m�Ƀ��ꎚ�X�j�C�s�V�A���������e�n�����������A�i���p�q�e�n�i�������A�I�m�c�J�����@�������A�L�j�A���Y���j�A���Y�A���m���^���R�\�A�������ރm���@�A�����s��A�蕶�m�S�j�ʃY�x�V�B��g�]�j���e�n�A歒B�V�e���B��w���׃m���i���x�V�B�E�A���n�X�S�g�N�A�����j���u���^���j�˃e�A�V���j�����B�����^���l�i�V�B�R���j�A�M�a�m�ˎ��S�A���ʃV���ߙB����B�풩�b�[�B�V�e�A���@�m���m���j�B�V�A�B�w�m���j���e�n�A�Ƀe�Ƀ��U�������v�q�A�]�m�����L�V�ҁA�������m���j������j�푊�B�Җ� �@�@�c���l�N�\�ꌎ�ܓ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������n�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�M�s�m�ԉ��n |

|

�@�ʖ{�̕\�L�̃u���͕ʂɂ���A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̎O�{�̕��͓͂����ł���B�������N�i1668�j�̓�Ɩ{�̑O�ɁA�c���l�N�i1651�j�̓�{�������āA���̏\���N�O�̂��̂��������e�ł���B���ꂼ��I���W�i������ʂ������̂��Ƃ���A����͂��肦�Ȃ����Ƃł���B �@����䂦�A�c���l�N�\�ꌎ�ܓ��̓��t�������̕����́A���ʂ���Đ��Ԃɗ��z���Ă������̂炵���B���̕��������Ԃɗ��o���āA�ғ����ɖ{�̂悤�ȋ��n�������Ƃ������`�Ԃ��Ƃ�����A���邢�͓�Ɩ{�̉����ɁA���t�͂���ւ��Ĕ[�܂��Ă݂��肵���̂ł��낤�ƁA�ꉞ�͍l������B �@�܂�A�c���l�N�\�ꌎ�ܓ��t�̌ܗ֏����s�́A�Y��\���q�ւ̂��̂ł���B����́A�\�\���{�łȂ��ʖ{�ŁA���������V���݂̂̌��{�Ȃ���\�\�A�����Ƌ����{�ܗ֏��i���E���c���p�ّ��j�̉����Ŋm�F������B������ɁA��c��k�����ꂪ�Y��\���q���̂��̂��Ƃ��Ē��鑊�`�ؕ��́A������ʂ��ł���A����������������Ȃ��̂Ŗ�肪�c��B�Y��\���q���Ȃ�A�����ɂ��̖������L���Ă������͂�������ł���B �@�����Ȃ�ƁA����͉Y��\���q�����Ƃ����`�����c��k���M�����Ƃ����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��A�͂Ȃ͂����₵�������ł���B���ꂪ�ғ����ɖ{�̂悤�Ȍ`���Ƃ�܂łɂȂ��Ă������Ƃ��v���ƁA���Ԃɗ��ʂ��Ă��������̂悤�ŁA��c��k�͏\�����I�����̂���i�K�ł������肵���̂ł���B �@�ƂȂ�ƁA���̌n��̑��`�ؕ��̎j���I���l�́A�g�c�Ɩ{�̂���ɔ䂵�āA���Ȃ�Ⴂ�ƕ]������������Ȃ��B�������Ȃ���A���̃��@�[�W�����ɂ����āA�g�c�Ɩ{�Ƃقړ���̓��e�����邱�Ƃ͊m�F����Ă悢�B�܂�A �@�\�\�n���Ε���̌܍��́A���M���i�����j���Z�\�L�]�ɂ��Ă���������A�����ɋy��ő��V��Ɏ��������Ђł���B�����ɋy��Ŏ��^���ꂽ�̂ŁA��V���͏����̂قǂ���������킳��Ȃ������B�����ŁA�n���Ε��̎l���̏������ꎚ�ꎚ���s�i�C�s�j���A�����Ă͓����𗣂�A���̂Â��畺�@�𗣂�āi���R�ɂȂ�j�A�L�ɂ��炸���ɂ��炸�A�܂��Ƃ̓����邱���A�������ޕ��@�����s��̔蕶�̐S�ɒʂ���B��Ƃ����Ɏ����ẮA歒B���ċ��B��w��ਂ̏��Ȃ�ׂ��A�Ƃ���B �@���̂悤�ɁA�����ɋy��Ŏ��^���ꂽ�̂ŁA��V���͏����̂قǂ���������킳��Ȃ������A�����ŁA�n���Ε��̎l���̏������ꎚ�ꎚ���s�i�C�s�j���A�����Ă͓����𗣂�A�Ƃ���������́A�g�c�Ɩ{�Ƃقړ���̓��e�ł���B �@��V���͏����݂̂Ŗ{���������̂�����A�_�C���N�g�ȃA�v���[�`���ł��Ȃ�����ȏ����ł���B����������A�n���Ε��̎l���������Ɋw�сA���������̓������玩�R�ɂȂ邱�Ƃ�ʂ��āA��̉����邩�邱�Ƃ��ł���B���V�傪���̂悤�Ȃ��Ƃ������L�����̂ŁA���̕����������́A�����ɃA�v���[�`������n���Ε��̎l���������ċ�̓I�ȑ��`�����Ƃ���悤�ɂȂ������̂炵���B �@�������āA�ܗ֏��ɂ́u�n���Ε���v�̌܊��ł͂Ȃ��A�u�������q�i���@��V�ꗬ���`�L�j���L�����悤�Ɂu���n���Ε��v�܊��Ƃ������@�[�W���������ɑ��݂����̂ł���B�����}�O�n��V������݂�A�`���̐���Ȃ��`�n���Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ����̂��A�}�O�̓�V���ł́A��V���ɂ����镐���̏h��A���́u��v�������ɗ��������邩�A���̋�ӌ�B�����`�̃|�C���g�Ȃ̂ł���B�������炷��A��V�������@���������܊��ł́A�Ƃ��Ă��u�ꗬ�̓`���v�Ƃ͉]���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ낤�B �@������ɁA�u�������q�́A�������n���̑��ł���B���Ȃ킿�A���n���̎O�j�E���������̑��q�ł���A���q�Ȃ���A�u���Ƃ֗{�q�ɓ������l�ł���B�u�������q�͏f���̐V�ƕُ��M���Ɋw�B�V�ƕُ��͋��n���̌ܒj�ŁA�����̕��@�҂Ƃ��Ẵt�H�[�}���Ȏ����A�V�Ǝ��̖��Ղ��p�����B�܂蕐�����ڂł���B�u�������q�͂��̏f���Ɋw���A���\�\�l�N�i1701�j�ُ������ʂƁA���������ɍē`�����B����䂦�A�u�������q�ɂ́A�����̓�V�����@�ɏ��t��������ǁA���������͐��n�����Ȃ�A�Ƃ����ӎ����������B���̎u�������q�ɂ��āA��V�������@���������܊��������āA�u�ꗬ�̓`���v�Ƃ��Ă����̂ł���B �@�����炭�A�ܗ֏��������Ă����������V��́A��̋��n���ɁA�n���Ε��̎l���͎ʂ����Ă��A��V���͎ʂ����Ȃ������̂ł���B���̂��߂ɁA���n���n���͕s���S�Ȍܗ֏������`���ł��Ȃ������B���邢�͂��̂����A���n���n���ł́A�ܗ֏��ɑ���l�K�e�B���Ȍ������������B����͌ܗ֏��͂Ȃ��Ƃ��A�䂪�����������Ƃ������߂ɁA�������n�������q�ُ̕��ɕ����̐V�ƉƂ��p������Ƃ����A���̐����I�����ɂ܂ŋy�̂ł���B �@����ɑ��w�����`�x�̋��Ð����́A�������V�偨�玟���q�̓`�n�ł���B���������āA�ܗ֏����n���Ε���̌܊����Ƃ����킯�ł���B�܂��A������O�̐���ł���L�c�����́A�������n�������ƕ������L�c�����Ɖ��鋁�n���n�������A����ΖT�n�ł���B�������Ȃ��炻�̐������A�ܗ֏���n���Ε���̌܊����Ƃ���B �@���Ȃ킿�A�u��V�ꗬ���@���ڒ����v�ɂ͖L�c�����ɂ�鉜���i���ۘZ�N�E1721�j�������āA�u�n���Ε���v�̍\���������B�L�c�����́A�ܗ֏��́A���@���O�\��ӏ������F���Ђ��Č܊��Ƃ������̂��A�Əq�ׂĂ��邪�A����͋��n���n���Ő������^���ɂ���`���ŁA�ܗ֏����Ȃ߂邽�߂̃v���p�K���_�ł���A���Ƃ�荪���Ȃ������ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B�����܂ł��Ȃ��A�ܗ֏��́A���ՓI�ȋ��{�Ƃ��ď����ꂽ���̂ŁA���h�����̎O�\�ブ�@���Ƃ͈قȂ�n��̒��q�ł��邩�炾�B �@����͂Ƃ������Ƃ��āA�L�c�����ɂƂ��ẮA�ܗ֏��́u�n���Ε���v�܊��\���ł��邱�Ƃɒ��ӂ������B�������n���n���ł��A�L�c�����̗����́A�u�������q�Ƃ͓��e���Ⴄ�̂ł���B �@������ɁA�w�����`�x�̌�o�L���ɂ́A���ۓ�N�܌��\����A�����̕������A�ܗ֏����������V��ɁA�O�\��ӏ@�����������n���ɑ��`���A���������̏����������Ƃ����b���L���āA���̒��L�ɁA�ܗ֏����A���������A���V��w�̑��`�̏��A���������A���ܖL�c�Ƃɕۑ�����Ă���Ƃ���B �@����́u�L�c�Ɓv�ɂ���ƋL������A�����ł͂Ȃ��A���̎q�E�L�c�i�p���������⒐�L���ł���B��������A�u�ܗ֏����v�Ƃ́A��������ł͂Ȃ��A�i�p�̒i�K�ŏo���������̂ł͂Ȃ����A�ƌ��������̂ł���B �@�Ƃ���A�w�����`�x�̂��̕����A�܂�s���n���c�R�����t�R�a���m�������n�j��������t�t�ȉ��̕����́A�i�p�ɂ�鑝��L���ł���B |

�������叟�������`�؏� �c���l�N�\�ꌎ�ܓ��t

*�y���������n�}�z ���������� ���i ���� �@������������������ �@����Y���q�� ���� ��� �@�b �@�����V�� �M�� ���M ���� �@�b �@�����n�� �M�s �㓡���q���� �@�������������������������� �@������ �M�` �@�b �@���V�� �M�i �@�b �@������ ���� �\�����q �u���V�o �@�b �@���ُ� �M�� ����V�� �@�b �@�����ꏕ ���� �@�b �@�����E�q�� ���s

*�y���@��V�ꗬ���`�L�z

�s��V���ɑ��L�V��嫁A�V�ƙ����A���U���A�����������V�ߑ��B���O�A�ȐS�B�S�̑���̎Җ��V�A���_�l�Ɍ���B�O���Ȃċ��鎖�Ȃ��B�\���͎��������̒��q�A���������ɁA�ꗬ�̑��B��A�����a���Ȍ�A���������ɍęB�A��V�ꗬ�̉��V�A�S嫗ߑ��B�A�s�q�ɂ��đ�����s���B嫑R�A�ҁA���L�������A�c���̙B����A���C�V�ƊӎҖ�t

*�y��V�ꗬ���@���ڒ����z

�s���ꏑ��}�B���C�����m���p�m�^���B���s�N���p���V�ƕ������펛�������j�`�t�B���g�������V�e�]���m���j�V�e�A�ꊪ�}�\�O�\�L�㌏�L���B���V�����F�V�Ѓe�܊��gਃV�A�ڃV�e�ܗ֏��g�]�t�B���׃V�e�`����e�n���Ε����t *�y�����`�z �s���ۓ�N�m���сn�܌��\����A�ܗ֏����������V�����M�m��䔯�A�����]�n�j���B�݁B�O�\��P���m�����������n�M�s�j���B�i���B�����j�����m�����M�X�B�m�ܗ֏����A���������A���V���w���B���A�������A��沓c���j�݃��n�t |

|

�@�Ƃ���ŁA�L�c�Ƃɂ���Ƃ����u�ܗ֏����v�Ȃ镶���������Ȃ���̂��B����͒��ڂɂ͊m�F�ł��Ȃ��B�����ܗ֏��ʖ{�̎傽����̂��Â�������������Ȃ�����ł���B��q�́A�u�������q�̂����u���n���Ε��v�܊����@�[�W�����̌ܗ֏��ł��������ꂽ��A���ꂪ�m��悤���A���i�K�ł́A���́u�ܗ֏����v�ɂ��ẮA����ȏ�̐��w�͂ł������ɂȂ��B �@������ɁA�����������Đ��w���Ă݂�A����͎O�\�ブ�@�����{�ɂ��銿���̏�������ł͂Ȃ����ƁA�����ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�����Ȃ�ƁA����́A�u��V�ꗬ���@������v�i��i�l�N�E1707�j�ɂ݂���L�c���������������݂Ă��镶�͂Ɠ������̂ł���B�L�c�����́A������u��V�ꗬ���@�����v�Ƃ��āA�������Ă���̂ł���B �@�����A�u�ܕ��V���������v�Ƃ�������������i�F�{�������p�ّ��j�B����͖L�c�����������������͂Ƃقړ������e�ł���B�Ⴄ�̂́A����ɂ́u�ܕ��V�������v�Ƃ���������ڂ̂��邱�Ƃł���B���̕��͂��݂邩����A����͏����ł����āA�Ƃ���u�ܕ��V�������v�Ƃ��������̖{�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł���B�Ƃ��낪�A����͑��݂��Ȃ��B�������A�L�c����������������V�ꗬ���@�����̕��ɂ́A�u�ܕ��V�������v�Ƃ���������ڂ͂Ȃ����A�܂����̕��@�������ɂ�����͂Ȃ��B  �ܕ��V�������� �@�v����ɁA���̕����ɂ̂L����Ă���u�ܕ��V�������v�Ƃ���������ڂ̔[�܂��������B�����ŁA���̕����́A���M�͌Ì^��͂��Ă��邪�A���̓��e���݂�A���̖�����ڂ͌㐢�֑̎��ł͂Ȃ����A�Ƃ����\��������B�ƂȂ�ƁA�L�c����������������V�ꗬ���@�����ȑO�ɂ��̕��������������ƂȂ�ƁA����͜~�����B �@�������A�ܕ��V���������ɂ́A���炩�Ɍ�ʂƎv����ӏ����A�������U�������B�܂�A�ܕ��V���������Ȃ镶�����̂��̂��ʖ{�Ȃ̂ł���B���̕��@�������̕������m�Ȏʖ{�ł���B����䂦�A������������M�Ƃ݂Ȃ��҂����邪�A��X�̏����ł͂��̉\���͂܂����肦�Ȃ��B �@�Ƃ���A�ܕ��V�����������ꎟ�j���������͏����ʖ{�ƈ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�ނ��둼�̎O�\�ブ�@�������ɋ���ׂ��ł���B�����ŁA�����̌`���������̕��͂��̂��̂��A���������A�ǂ������{���ɑΉ�������̂������̂��A����˂Ȃ�Ȃ��B �@�܂��A���̏������e����{�����e��z�肵�Ă݂�ɁA����́A���m�̓��܂Ō��y����ܗ֏��̂悤�ȕ��@���{�ł͂Ȃ��B����������A�ܗ֏����������Ƌ��`�̕��@���A���p���{�ł��������낤�A�Ƃ������������B�������Ă݂�ƁA�w�����`�x�̂����u�ܗ֏����v�͂��̕��͂ł͂Ȃ��낤�B �@�����܂ł��ǂ��Ă���ƁA���̕��͂́A�ܗ֏��ł͂Ȃ��A�O�\�ブ�@���̏����ł��낤�A�Ƃ������ƂɂȂ�B�ƂȂ�ƁA�w�����`�x�̂����u�ܗ֏����v�́A����Ƃ͈Ⴄ���͂ŁA�����̉�X�ɂƂ��Ė��m�̎����Ƃ������ƂɂȂ�B �@������ɁA�L�c�����́u��V�ꗬ���@������v������ɁA����͌ܗ֏��̏����ł͂Ȃ��A�u��V�ꗬ���@���v�A�܂�O�\�ブ�@���̏����Ȃ̂����A�����ɖL�c�����������Ă���Ƃ���ł́A�w�����`�x�ɏ�����Ă���Ƃ���́A�ܗ֏����ɂ���ޏt�R�a���̈�b�Ɠ����b���L����Ă���B �@�Ƃ���A���̌i�p�̒i�K�ŁA���̓�V�ꗬ���@�����̈�b���A�u�ܗ֏����v�̂���ƌ�F���ė��p�����̂ł���B�����Ȃ�ƁA�b�͋p���ĊȒP�ŁA�i�p��������u�ܗ֏����v�ƊŘ������ŁA�Ƃ��ɍ����̉�X�ɂƂ��Ė��m�̎����Ƃ������̂͑z�肵�Ȃ��Ă��悢�A�Ƃ������ƂɂȂ�B �@����A����ł́A���������ܗ֏��ɏ��������������ۂ��A�Ƃ�����肪����B�������ɁA�u�������q�ɂ��A�ܗ֏��ɏ���������Ƃ������Ƃł���B�i�p���u�ܗ֏����v������Ƃ����̂́A���n���n���̓`���ɋ��������̂ł��낤�B �@�������A����́A�\�����I���̔��̐l�Ԃ̔F���ł���B�������ꐢ�I�k�������������̂Ƃ��A�ܗ֏��ɏ������������Ƃ����؋��͂ǂ��ɂ��Ȃ��̂ł���B�܂�A�����ܗ֏��ʖ{�ɂ́A�����͕t����Ă��Ȃ��̂ł���B �@��ネ�[�J���̌ܗ֏��ł́A�㐢�������U�Â��Ă��܂����\��������Ƃ���A���n��̓`��������悢�B�K���A���ł͂Ȃ��A�}�O�ɓ`������ܗ֏����{������B���������A����͎������V�傩��ĔC����֓`���������̂Ȃ̂ŁA������N�i1653�j�i�K�ł̌ܗ֏��̌`�Ԃ��m���B�ł́A����͂����Ȃ�`���ł��낤���B �@�ނ��}�O�n�̌ܗ֏��́A�u�n���Ε���v�̌܊��\���ł���A�����������͑��݂��Ȃ��̂ł���B����ɔ[�߂��Ă��鎛�����V�告�`�ؕ��i�E�Čf�j�ɂ́A�s�ߓ`���n���Ε���V�ܙɁA�~�ƌ��M���\�ɑ��B�V�������i�V��t�Ƃ���B���������āA�w�����`�x�̂����u�ܗ֏����v�Ȃ镶���́A���Ȃ��Ƃ�����ȍ~�̂��鎞�_�ŁA���ŕ����ďo���㐢�̍쐬���A�����Ɠ��肷����n���n�����甭�������U���ł��낤�B �@�����[�����ƂɁA��L�́u��V�ꗬ���@������v������ɁA�L�c�����̓����A���̏������U�삾�Ƃ����������A���łɏo�Ă����炵���B�܂�A�u�ܗ֏����v�Ɠ�����e�Ǝv����u��V�ꗬ���@�����v�ɋU�������������̂ł���B�����炭���̏����̏o���̂������킵���́A���Ԃ̂������������Ƃ���ł������̂ł��낤�B �@�L�c�����͂��̕�����ٌ삵�Ă���̂����A���̘_���́A���̊����̏��͕����̏q��ł͂Ȃ��A���ꂩ�w�҂̋U�삾�낤�A�Ƃ����ӌ��ɑ���R�ق݂̂ŁA�������@�Ɋւ��鏑���w�I���y�ł͂Ȃ��B�܂�́A�L�c�����ɂ́A���̕������o�������o�܂ɂ��Ă̏��͂Ȃ������悤�ł���B �@�悤����ɁA�U����Ƃ����̂́A���̊����̕��͂��A���p�C�s�ɖ������Ă��������̍앶�ɂ��Ă͕��|�̋��{�����肷����A���ꂩ�w�҂̋U�삾�낤�A�Ƃ������Ƃ炵���B�Ƃ��낪���ۂɂ́A���̏��������Q�Ƃ��Ă���̂́w�j�L�x���̌̎��ł���B������������Ԏ��m�̌̎��ŁA���̒��x�Ȃ�A���|�̋��{�����肷����A�Ƃ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��B������ʂ̕��m�̋��{�����Ƒ卷�Ȃ����̂ŁA����Ӗ��ł͒ʑ��I�Ȓm���̃��x���ł���B �@�L�c�����̐ݖ���R�ق��A�����������Ƃ��炷��Ζ{���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�������A���ڂ��ׂ��_������B���Ȃ킿�A�L�c�������A����͕��������������͂��Ƃ������Ƃ��ċ�����Ƃ���ɁA�����͏��ĂЂ����ɕ��������Ƃ�����Ƃ��āA�w�����`�x�̂��̕����ɂ���̂Ɠ����A�t�R�a���Y��̈�b���L���Ă���̂ł���B �@�܂�A���|�̋��{�����肷���邩��U�����낤�Ƃ������ɑ��āA���₱��͏t�R�a�����Y�킵���A�Ƃ����R�قł���B����͂��Ƃ��A�����̉悾�Ƃ����ɂ͏�肷����A����͗]�l�̍삾�낤�Ƃ����̂ɑ��A���═���͖��O�Y���q�ɉ�̎w�������A�ƍR�ق���ɓ������B���̂�����ɂ����āA�L�c�����͂�����Ȃ��c�_�Ɋ������܂�Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B �@�������Ă݂�ƁA�w�����`�x�̂��̕����̏t�R�a���`���́A���́u��V�ꗬ���@�����v�U�����ւ̔��_�`���Ƃ����w�i���������Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�A����͖L�c�����̓����܂łɔ���Ō`�����ꂽ�`���ł���B������i�p�́u�ܗ֏����v�̈�b�Ƃ��āw�����`�x�Ɏ��^�����B�������A�U�����ւ̍R�قƂ����ǖʂ͍폜���āB �@���������āA���́u�ܗ֏����v�Y���b�Ɋւ��邩����A�����̏t�R�ł͂Ȃ��A�J�R�̑啣�a�����������ƁA�������Ă݂Ă��n�܂�Ȃ��B����́A�������u�ܗ֏����v���������Ƒz�肵�A�܂��啣�ł���N�ł���A���������Ȃ��˗����ĕ��͂�Y�킵�Ă�������A�Ƃ����`�����L�ۂ݂ɂ���ɂ����Ȃ��B����ł́A�\�����I�̕��������Ɠ����U�����ł���B �@�ܗ֏��n�V���`���ɁA�������L���Ƃ���ł́A�s�����������Ɖ]���A�Ŗ@�̌Ì�������炸�A�R�L�R�@�̌Â����Ƃ����p�Ђ��t�Ƃ���B���Ƃ��ƕ����ɂ́A�w�j�L�x�̌̎��̂悤�ȁu�R�L�R�@�̌Â����Ɓv�ȂLj��p�������͂Ȃ��̂ł���B���������āA�u�ܗ֏����v�̂悤�ȕ��͂��A�������ܗ֏������Ƃ��ď����킯���Ȃ��B�\�\�܂��ɂ��ꂪ�U����̖{���ł��낤�B �@���{�I�ȗv�_�́A�������ܗ֏��̂��߂ɂ������������u���v�������Ȃ������A�Ƃ��������ł���B�Ȃ�A�����������Ȃ������u�ܗ֏����v��Y�킷��҂��A���ۂɂ͑��݂��Ȃ��̂ł���B���ꂪ����Ƃ���A�t�R�a���`���̃t�@���^�W�[�̒��ɂ������݂��Ȃ��̂ł���B �@���ӂ��ׂ��́A�L�c�i�p���w��V�L�x�ł́A�w�����`�x�̂��̌ܗ֏����Y���b���p���������O���Ă��邱�Ƃł���B�w��V�L�x�́w�����`�x�̏t�R�a���`�����p�����Ď��^���Ă���B�Ƃ��낪�A���̌ܗ֏����Y��̘b�͍폜���Ă���̂ł���B �@�܂�A�i�p�́w�����`�x�ɏ������������A�w��V�L�x�ł͓P���B����́A�ܗ֏����Y���b���A�`���Ƃ��ĕs���������Ƃ������Ƃł���B�悤����ɁA�����`���́A�܂����̒i�K�ł́A���悤�ɂ������I�������̂ł���B �@Go Back |

��V�ꗬ���@������@���� ��i���咇�ā@�L�c���l�Y����

*�y���@�������z

�s���@�Vਓ��A���G�����������ȁA���O�R�V�ꖒ�ځA���L���l�B����ʌ���A�����O��A�L���ҍƁB������猎��s���A���@�����s���P��B�鎧�s�U�A燎��Ɩ��A�U����߁B�^���L���A�B���������l�B�{�����ÁA���Y�����@�ҁA�L�ɏ\�ƁB����A���������a�\�A��_���n�ח��A���Θ����A�D���Z��B�\���@���o�Ɏ�A�ו\�ח��B�j�āA������v�A��䝯�T�ƁB�����Ö��V�Q�A���@�ȏp�A�矅���l�B���������A�������L�p�����p�A�БP�����P�B���]����A�������B��P�A�����s�v�A��䢎����Z����B�v���v�A�s����ΓB�葴�p�V�֗��B�̓����A��j��V�A�@���ܗp�A�܈ܝi�ɁB���Ȉ��z���A�Ή^�Ջ����A�ˋN��B\�A�v�L�ܖ@�B���[�L�`�A�K��L����ਕ\���B��v��U�L�́A�����Z����B�Z��K���A���Z�����G�B���Z�K�S�A���k�蝖�V�B���������s���B���T�A�q�s�������L�P�B���{����L�݁B�F�~�s�D�A���������A�����ғV���V������B�䓹�z�K���B���L�ԞH�A㑪�f�L�m�o�ی��B�⊇�K�`�A�����B�L�q���q���r�A�����L���ڔV�����@��B�}�Ï��L�H�A����l�G�A���s�{���݁A��襋ǖ�B�B�ȖڔV�A�ݐw���k�A����גׁB���R���`�A�P�������B���A�e��ਏ��A�����B�}�K�ҁA�x�X�R�U�A�\�L�ӒB�B��Վ��t�B�����V�A�Ȑ����A���b�����A���Ȑό��A���~�������B�ڌ����B�����Y���A���ŕs���B�������L���`�B����\���B�W�L��Z���A�t�S�I�V�̎ҁA���Z�ҒJ�B�B�l���P�E�c��B�ƌᓹ�A���S���A���K�LਕS���t�B�����V��L�����B�K�n�ᓹ��B������O�A�����ƁB�s�v�}�p�f�V�A�ɈΘH����l��B�V�Ӕ�֎���B�������@䢁B�B�L���S�^���ʎ��B��ਔV���t �@�i���ӁEunicode�s�\����������j

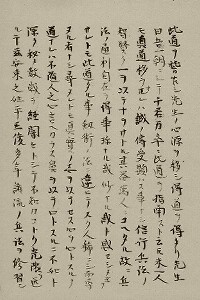

*�y�������V�告�`�ؕ��z�i�Čf�j

�s�ߓ`���n���Ε���V�ܙ��A�~�ƌ��M���\�ɑ��B�V�������i�V��B�A����V�Ƀn�A���M���i�X�̕a�C�ɕt�e�����V������͂��ꂸ��B�R�ǂ��l���V���̗������炩�ɓ�����āA�������͂Ȃ��փo�A���̂Â����̓��ɂ��ȂЌ�B�䓙���N�H�v���������A�����Ă͓������͂Ȃ�A��Ɩ�ਂ̏��ɓ���B�����@�͂��̂Â���̓��ɂ܂����A���Â��������������鏊�Ɏ��R�Ƃ����Ȃ��Ȃ��A歒B���ċ��B �����������@�����s��A���͌��M���薼�ɂ���͂�������T���̖�B�\�X���̖@���L�b�B��B�ȏ� �@�@�����N�\������@��������M�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ��t

*�y��V�ꗬ���@������z

�s�������M�������X�g�L���B���n�^�t�A�搶�n�d�B�m���q�V�Ɩ���K�q�j�V�e�A���J�����V�������p����~�A���Y���j�y�e�A�R�m���퉠�j�C�s�V�A�s翍��X���S��V�A�����ȃe���U�m�ƃg�Z���B�R�j�������N���j�m�ꃒ���p�V�A������������L���B�m���Y�A���m�ɗL�e�J�A�����Y���׃V�P���B�W�V�����m�w�҃��V�e�U��Z�V�����҃i�����g�B�R�g���A�]�\�eↃj�V�����P���A�搶��z�j���e�����A�����m�m�t�R�j�Q�T�X�B���e������������e繕�����t�B�t�R�A�R���j���w�����t���g�L�n�A�p�e���f�Ӄ����n�������J�e�A�X�j���[�@�x�j�S���Y�A�B�����m����Z�����}�f�������w�A�����`���m�ߎ��i���Ìꃒ���p�V�e�V�����F�X�g�B���搶�j�]�e���p���K�q�V�҃m�������N�j�A���m�l�g�i�����A�ЋV�d���j�V�e�A����[���i���B���j�⛋�m���j�|�V�A���戽�n�A�̃��E�m�����M�V�A�����߃Z�V�g��B���e����׃X���ܗ֏��ڃm�Q�w�j�������A���Ðl�m����m�����j�Ӗ����[�X�x�L�҃A������e���������������j�A�M�͐������`�ҏу^���B�̃j�m���k�A���胒��Y�V�e�A���j�搶�m���݃����o�V�����t |

�@

�@�@22�@�������a

|

��@���ۓ�N�m���сn�V�t�A�����a�i���B�{���m�������}�q�A��˃j�����A��⓴�m���j�����A�Ãj�I���m�����Z���g�X�B(1) �@���㉽�J�g����m�����A���B��V���A����j�l�k���l�V�e��˃j�����A�������Ѓe�A�ăr��t��m����j�d���V���B(2) |

��@���ۓ�N�i1645�j�̏t�A�����͔��a�����B�{���k�F�{�s���l�̌������}���A��˂Ɏ���A��ޓ��̓��ɓ���A�Â��ɏI���̂Ƃ����}���悤�Ƃ����B �@�i�������s�����������̂Łj���㉽���Ɗ���̕������������B�i�����j��V���́A����ɂ��Ƃ悹�Ċ�ˁi�R�j�֍s���A�������Ђ߂āA�Ăѐ�t��̋���ɋA�点���B |

|

�@�@�y�]�@���z �@ �@�i1�j���ۓ�N�m���сn�V�t�A�����a�i�� �@�������v���I�ȕa�ɓ|�ꂽ�Ƃ��̂��Ƃł���B�w�����`�x�ɂ��A�����̔��a�́A���ۓ�N�i1645�j�̏t�B���������ʂ̂��܌�������A���̐������O�Ƃ������ƂɂȂ�B���a���������́A�{���k�F�{�s���l�̌������}���A��ˎR�֍s���āA��ޓ��̓��ɓ����āA�Â��Ɏ����}���悤�Ƃ����\�\�Ƃ����̂��w�����`�x�̘b�ł���B �@����́A������̗�ޓ��`���ł���B���Ȃ킿�w�����`�x�́A�����͔��ޖ�i��ޓ��j�Ōܗ֏����������A�ȂǂƋL���Ă��邪�A����ɂ����ł́A�����͎��a�ɍۂ��A��ޓ��ŗՏI�̂Ƃ����}���悤�Ƃ����A�Ƃ����ʂ̗�ޓ��`�������̂ł���B �@�ł́A���́w�����`�x�̋L���͂��̂܂܉L�ۂ݂ɂ��Ă悢���̂��ǂ����B�܂��A���_�����Ɍ����A���́w�����`�x�̋L���͎����Ƃ͈Ⴄ�B�Ƃ����̂��A�����̔��a�́A���ۓ�N�̏t�ł͂Ȃ��A���̑O�N�ł���B���a�̏ꏊ���A�F�{�s���ł͂Ȃ��A�F�{����قNj߂��ߍx�̑��ł���B �@�����������Ƃ��ǂ����Ĕ��邩�Ƃ����ƁA�����{�q�̋{�{�ɐD�ƁA������V���㑤�̐l�X�Ƃ̉������Ȃ��c���Ă��āA���̏�����e����A�����̎��̑O��̂����悻�̏��m���̂ł���B �@�����ŁA���̂�����̎����o�߂�ǂ��Ă݂悤�B�\�\�{�{�ɐD�́A���̕��������֍s���Ă��܂����̂ŁA���ɂ��Ȃ��B���Ŕ��a�����ƕ������ċC�𝆂ނ̂����A���}���Ƃ̘V�E�ɂ����ẮA��������Ƒ����֏o�����킯�ɂ͂����Ȃ��B����ŁA�����̎��ÊŌ�ɂ������Ėʓ|���݂Ă��钷����V�Ɉ��Ăė��������A�ǂ�����낵���Ɨ��ށB���ꂪ�A�i���i��\��N�j�\�ꌎ�\�ܓ��t�̒�����������i��V�j���{�{�ɐD����ł���B �@���̈�A�̏���ɂ́A�����̗�ɂ��ꂸ�A�N�L�ڂ��Ȃ����A�������X�́A�����������ۓ�N�̑O�N�A���i��\��N�i�\���ۉ����j�Ƃ���B�Ƃ����̂��A���t���u�\�ꌎ�v������ł���B���ꂪ���ۓ�N�Ȃ�A�����͌܌��Ɏ�����A�\�ꌎ�ɂ͂������̐��ɂ��Ȃ��B�����ŁA��X�́A���́u�\�ꌎ�v���A���ۓ�N�ł͂Ȃ��A�O�N�̊��i��\��N�i1644�j�\�ꌎ�Ƃ݂Ȃ��A�Ƃ����킯�ł���B �@�{�{�ɐD�i1612�`78�j�ɂ��ẮA�{�T�C�g�̏����Ō��y����Ă��邩����m�̐l���ł��낤���A����͂ǂ������l���Ȃ̂��B���߂Ă����A���̈ɐD����̈���́A�u������������a�v�Ƃ��邩��A������V�i1616�`66�j�ł���B��V�͎��͍א�O�ցi�����j�̘Z�j�A���a���N�i1621�j�Z�̂Ƃ��A���䋻���̗{�q�ɂȂ����B�����Ɏk�q���Ȃ��������߂ł��邪�A���̉��g�Ŏ�ƍא�ƂƏ���Ƃ̕R�тƂȂ����B�{���E���䋻���͒����̋����E������������A�Ȍ㒷���𖼂̂�悤�ɂȂ�B �@���������͍א�ƕM���V�E�ł��������A�{�q�E��V���A���i�\��N�i1634�j�\��̂Ƃ��V�E�A�C�A���\���N�i1640�j��\�܍œ����S���̎�N��ƁA�ː������ɂ������B������{�{�ɐD���A���m�̂��Ƃ��L�O���q�̏��}���Ƃ̎�ȘV�E�ł���B�������a�̔N�A��V�͓�\��A�ɐD�͎O�\�O�A�N��炷��܂��قړ�����̗��l�ł���B �@���̏\�ꌎ�\�ܓ��t�̒�����V���{�{�ɐD����ɑ��āA�\�ꌎ�\�����t�̋{�{�ɐD��������V����Ă�����B����ĂƂ����͎̂莆�̉��������e�ŁA���ꂪ��㑤�Ɏc�����̂ł���B�����{�q�̋{�{�ɐD����A�\�ꌎ�\�ܓ��t�Œ�����V�֕����a�C�Ō�̗�����B����ɉ����āA���ڂ����a��������̂��A���̊�V����ł���B�s�ԕ��������Ă���t�s���Ă��邪�A���̕��ʂ���͑�悻�ȉ��̂��Ƃ��m���B �@���̂Ƃ������́A�F�{�s���𗣂�ČF�{�ߍx�̑��ɏZ��ł����B����̂����s�䓯�����B�A�F�{�����ߍ�������틏��t�ł���B�����ŕ����͔��a�����̂ŁA��҂�h�������Âɂ����点�Ă����B���������̑��ł͎��Â��\���ɂł��Ȃ��B�����ŁA�ƘV�̒��������E��V�̕��q���A�F�{�֖߂��ė×{����悤�ɐ��������B�u�َҁv�Ƃ����̂͊�V�ŁA�u���n�i��j�v�Ƃ͕��̒������n�狻���ł���B��l���g�҂����킵�āA�����ɌF�{�֖߂�悤�ɐ������Ă����̂ł���B �@��������������A���������֗��Đ�������悤�ɂȂ�����������A�������������낢�됢�b���Ă��Ă����悤�����A�������a�Ƃ������̊̐t�Ȏ��ɂ��A���̂悤�ɖʓ|���݂Ă���B�����̕a�C���Â̐��b�����Ă���̂ł���B �@����̌�̕��ɏ����Ă���悤�ɁA��V�́A�������F�{�֗������ȗ��A�Ƃ��ɐS�����b�����肵�Ă����̂ŁA�������a���ɓ|�ꂽ�Ƃ����āA���������[���ւ��悤�ɂȂ����B��V�̗{���E���������i�����A���n�j�́A�����܂ł��Ȃ������Ƃ͑O�X����v�����t�������������̂ŁA�����̕a�C���ЂƂ������ʂȂ��ƂƎv�����b���Ă���A�]�X�Ƃ���B�����āA�ȑO���畐���ƕt�����̂��镃�̋����͂ނ��A��V�������Ɛe�����ԕ��̂悤�ŁA�����̕a�C���Âɂ͑�ςȋC�̔z��悤�ł���B �@�Ƃ��낪�A���������E��V���q�������ɌF�{�A��悤�ɐ�����������ǁA�����͂�������Ƃ͓��ӂ��Ȃ��B�������q�Ɖ]���A�א�ƒ��ł͂��̗v���ɏ]��Ȃ��҂͂��Ȃ��͂��ł���B���Â̂��ߌF�{�֖߂��Ă���Ƃ����ނ�̗v���ɂ��A�������E���ƌ���Ȃ��A�Ƃ������̊W���悭���Ă������Ƃ��B�����͔ނ���肱���点��̂ł���B�Ƃ������Ƃ́A�ʂ̈Ӗ��ł́A�ނ�͂�قǐe���������Ƃ������Ƃł���B �@�����͂Ȃ��Ȃ��F�{�A��Ȃ��B�܂��܂��a��͈�������B�����ł܂��A�������q�́A�u����Ƃ��߂��Ăق����B�����Ă͎��Â̑��k���ł��Ȃ��B�P�A�i�̐��j���悤�ɂ��A����ł͂ǂ����悤���Ȃ��ł͂���܂��v�Ƃ����āA�߂�悤�ɓ�����B�a�l�̍א�����i�����A���j���A�����̕a��ɂ��Ƃ���C�������āA��҂Ȃǂ��x�X�h�����A���낢�뎡�Âɂ����点���B���A��͂�A�x�O�̑��ɂ��Ă͗×{�̎w�}���ł����˂�̂ŁA�א�������g���A�����ɁA�F�{�֖߂�悤�A���x���]���Ċ����B�ƘV�̒������q���肩�A�a�l�̍א�����܂ŁA�F�{�A��ƍĎO���������̂ł���B����Ȃӂ��ɊF���肱���点���������A�悤�₭�A�����i�Ƃ��邩��A�\�ꌎ�\�Z���j�����͌F�{�֖߂��Ă����c�B �@����ŁA��V�͈ɐD�ɂ����A�u�a�C���Âɂ́A���悢��C�����Ė��f�Ȃ��Ō삷��悤�Ɏw�}���܂������A�א�����i���j�����C�Â�������A��҂Ȃǂ��t���u���悤�\����Ă��܂��̂ŁA�����S���������B���̂Ƃ���a������肵�Ă��܂��v�A�]�X�\�\���ꂪ������V����̓��e�ł���B�Ȃ��Ȃ��ؚ��Ȓ��ɂ��l���̊������镶�ʂł���B �@�������a�̎����͖��炩�ł͂Ȃ����A�ȏ�̌o�܂�����ɁA�����̔��a����F�{�֖߂�\�ꌎ���{�܂ł̊ԁA��t���h�������Ȃǂ��Ă����悤�����A���Ȃ��Ƃ��������A���邢�͔��N�قnjo�߂��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�Ƃ���A�����̔��a�́A���i��\��N�i1644�j�̏H���Ă�����ł��낤�B �@�w�����`�x�̓`�����A���̏���Ɠ˂����킹�Ă݂�ƁA�����Ɠ`���Ƃ̑��Ⴊ�킩��B�����̔��a�́A���ۓ�N�i1645�j�t�̂��Ƃł͂Ȃ��A�O�N�̊��i��\��N�i1944�j�̉Ă܂��͏H�ł���B�����ĕ����������̂́A��ˎR�̂悤�ȉ������ł͂Ȃ��A�s�F�{�����ߍ��t�A�܂�F�{����߂����̑��Ɉ�������ł����B�܂��������F�{�s���ɘA��߂��ꂽ�̂��A���ۓ�N�̂��Ƃł͂Ȃ��A�O�N�̏\�ꌎ�̂��Ƃł���B �@���m�̂��Ƃ��A�����̌ܗ֏��N�M�́A���i��\�N�i1643�j�̏\���ł���B �@�@�@���i��\�N�i1643�j�\���\���@�ܗ֏��N�M �@�@�@���i��\��N�i1644�j�Ă܂��͏H�@�F�{�ߍx�̑��Ŕ��a�A���Â������� �@�@�@���i��\��N�i1644�j�\�ꌎ�\�Z���@�F�{�֘A��߂���� �Ƃ������Ƃ́A�ܗ֏����M�ɂ������āA�ǂ݂̂����a�ȑO�͈�N���炸�A�}�O�n�����`�L�w�O�����ϕM�L�x�ɁA�����͌ܗ֏��𑐍e�̂܂܈₵���Ƃ���L�����A��m�ł���ł���B �@���邢�́A���a�Ƃ������Ƃ��A�a�C���Ȃ��Ȃ�����Ԃ��Ƃ���A����ȑO���畐���̑̒��Ɉٕς������Ă����̂�������Ȃ��B���̂�����𐄑�����A����\����������A�ܗ֏��������n�߂��̂��낤�ƌ�����B���i��\�N�i1643�j�\����{�ɁA��������ˎR�֓o���ċF�肵���w�i�ɂ́A����Ȏ��̗\�����������̂ł��낤�B�ܗ֏��������̐�M�Ƃ��������A���̒n���Ε���̌ܗ֓���͂����\�����炷��A�����Ƃ��Ă̕�肽��䂦��ł���B �@Go Back |

��ޓ�  ������V���{�{�ɐD����

*�y������V���{�{�ɐD����z

�s���J���ӌ���A��M�v�[���B�R�������������\�t���A�{���V�l�q�F�X��ד����퉺��R���A������\��l�������B���V�s����z��瓙���\��x���A�����d�������t���A���ԕs�됬�A�w�{�Ӑh����B�����V��X�䍧�u�����R���y��ԁA��{���V��w�}�ᗶ�O��ߑ���B�P�d�����M�ӌ�B�����ތ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�{�ɐD�m�ԉ��n �@�@�@�\�ꌎ�\�ܓ� �@�@�@�@�@�@������������a �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�M��@�t  ������V�ё�  �{�{�ɐD��������V�����

*�y�{�{�ɐD��������V����āz

�s�䓯�����B�A�F�{�����ߍ�������틏��|�j�A��ϐ��ɕt����ҋ��\�t�A���p�{����d����A�܌��������V�j�t���A���j���n�����{���V�V���s���R�j�ݔV����A�F�{���o�m��o��ān�{���R�V�R�A�َҍ��n��m���n�َҁn���l�������\������A���S���V��ԁA���o��ցA���u��ăn�{���k�����s���A�̐��\�l�����V�^�\���j�t���m�R��������O���j��\�A��҂ȂƂ��x�X����\�A�F�X�{����āA���ăn�{���V�V���}���v��ԁA�x�X���o��l�j�Ɣ�\�j�t���n�����F�{�֔��o���B����{���V�V�A�P�Ȋ̐������f�l�j���}���d��ԁA�i�������j����āA��҂ȂƂ��t�u��\��ԁj��S�Ռ�B�C�F���V�����V�A�������уj�Č�B�M�l�V�V�A�䌩���L�x��ւƂ��A�����v���ԃj�s���A�����V��ނ��i����j��B�{���V�V�A�����̐��\��ԁA��C���L�ԕ~��B�َҋV�A���Bৌ��֔�Q�����A�ʎ��S����\��t�A�P�l�V��ҁA��s���a����B���n��V�ҁA�s�y�\�A�O�X���v�\�ʃj�t�A������]�V���A�̐��\�[�j���B��S�Ռ�B�����㉹�V����B�����ތ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������ �@�@�@�\�ꌎ�\�����@�@�@�@�@�@��V �@�@�@�@�@�@�{�{�ɐD�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�t |

|

�@�i2�j��V���A����j���V�e��˃j���� �@����͂܂�����̓`���ł���B��������ˎR�̗�ޓ������ɏꏊ�Ɍ��߂āA�F�{�s�����������B�����ŁA���㉽���Ɗ���̕������������A�Ƃ����̂ł���B�v����ɁA�q��ȍs���ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ƃ���ł��낤���A�`���̏��F�ł���B �@�����ŁA������V�́i����͂�����A�Ǝv�������j�A����ɂ��Ƃ悹�Ċ�ˎR�֍s�����B��V�͕��������܂��ĊЌ����A�Ăѐ�t��̋���ɋA�点���A�Ƃ����킯�ł���B�w�����`�x�̗�ޓ��`���ɂ́A���悤�Ɋ�V���o�ꂵ�āA������A��߂���ڂ�������̂ł���B �@�����̔��a�Ƃ��̌�̌o�܂́A���łɏ�L�̂��Ƃ��ł��邩��A���̓`���͂킩��₷���B���Ȃ킿�A�����́A��V�͕������Ƃ��ǂ��A�a�C���Â̂��ߕ������A��ˎR����ł͂Ȃ��A�F�{�ߍx�̑�����A�A��߂����Ƃ����A�Ƃ������Ƃł���B�������A��V��������������ɍs���ĘA��߂����A�Ƃ��������͂Ȃ��B�����Ɛe�����������q���肩�A�a�l�̍א�����܂ł��ĎO�A��悤�ɌĂт�����Ȃǂ��āA����F��S�z�����肱���点���������A�悤�₭�����͌F�{�֖߂��Ă����̂ł���B �@���ꂪ�w�����`�x�̓`���ߒ��ł́A��V���i����ɂ��Ƃ悹�āj�����̂����ˎR�֍s���A������������ĘA��߂����A�Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B �@���̈�b�́A�w�����`�x�̏��`���̒��ł��A�悭�ł����b�ł���B��������ޓ������ɏꏊ�Ɍ��߂āA�F�{�s�����������Ƃ��A����ɂ��Ƃ悹�Ċ�V���A��߂��ɍs�����Ƃ��A�C���[�W���N�͂̂�����b�Ƃ��ďn���������̂ł���A���}���e�B�b�N�ȏ��F���ʂ�����B�����ɂ���u����ɂ��Ƃ悹�āv�̕��������b��̋�̉��v�f�ł���A���̑O�́u���㉽���Ɗ���̕������������v�Ƃ����̂��A�S�̂̒��ԂƂ��ċ@�\���Ă���B �@���̂悤�ɁA�����̍ޗ��ɂ͂ł����b�����A���ۂ̂Ƃ���́A���܂胍�}���e�B�b�N�Șb�ł͂Ȃ��B�����́A�F�{�s���������ė�ޓ����Ă��Ď����}���悤�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A���a�O������̑��ɋ��āA�����ŕa���ɉ炷�ƁA�F�{�����҂��h�����ꎡ�Â��Ă����̂ł���B �@�����ŁA���łɌ����ɐD��������V����̂����s�F�{�����ߍ��t�A�܂�F�{����߂����̑��Ɉ�������ł����̂ŁA�u���ł͏\���Ȏ��Â��ł��Ȃ��v�Ƃ����b�A���̏̔w�i��z�肵�Ă݂�ɁA�����͌F�{�̉��~�Ƃ͕ʂɁA�ߍx�̍��ɋ���������Ă������ƂɂȂ�B�]���̕��������ł́A���̂��Ƃɒ��ڂ�����͂Ȃ����A���̋ߍx���̑��Ƃ͂ǂ����A�Ƃ����ݖ�𗧂Ă��҂����Ȃ��B����䂦�A�����ł��̕K�R�̖���T���Ă݂�K�v������B �@�ɐD��������V����Ɨގ��̘b�́A�}�O�n�́w�O�����ϕM�L�x�ɂ������āA�����̖��I�̏ꏊ�́A�F�{�̏鉺�ɋ߂����̗R�A���Ƃ��A�����鉺�t�g���̂悤�ȏ��Ƃ����A�ƋL���Ă���B���ۂ́A�����͌F�{�s���ɘA��߂���Ď��̂�����A���̋L���͎����ɔ����邪�A���������a���Ď��Â��Ă������̑��ɂ��ė��`��������̂ŁA���������b�ɂȂ����̂ł��낤�B �@�w�O�����ϕM�L�x�̒��ҁE���ԕ��ς́A�d�B���ŎĔC���邩�狳�������B���̂Ƃ������Ƙb�����Ǝv����B���̎ĔC����͌��א�Ǝm�ł���A�������V�傩�瑊�`�����҂ŁA���������O�̕������璼�ڋ��������\��������B�����ĎĔC�͌�ɁA�}�O���c�Ƃɂ��炭�d���������Ƃ�����A�����鉺���m���Ă���B�����ŁA�����鉺�t�g���̂悤�ȏ��Ƃ����A�₯�ɋ�̓I�Șb�́A���̎ĔC����o���\��������B �@���Ƃ���A���́u�����鉺�t�g���̂悤�ȏ��v�Ƃ����b�́A�����ŕ��������Ƃ������ԕ��ς̌�`�͕ʂɂ��āA�����̋�����T��肪����ɂȂ�Ȃ��ł��Ȃ��B���́u�t�g���v���A�߉όS�t�g�����Ƃ���A�����邩�瓌�������قǂ́A�߉ϐ쉈�݂̋ߍx�̑��ł���B������F�{���ӂ̒n���ɓ��Ă͂߂Ă݂�A����͏鉺�����̔��쉈�݂̑��Ƃ������ƂɂȂ�B �@�����ŁA���ڂ������̂��A�w�����`�x���L���Ă��镐���̑��n�ł���B����́A�u�O�c�S���]���v�ƋL����Ă���B�����ɂ���肷��Y���n���͂Ȃ����A�n���Ɋւ��w�����`�x�͂����Đ��m�ł͂Ȃ��̂ŁA���ꂪ���C�ߎ��́u��]���v�̂��Ƃ��Ƃ���A�l���S��]�������̊Y���n�ł���B���̌��́A��ɓ��Y�L���Ɋւ��čĐ�����ł��낤�B �@�悤����ɁA���̑�]���Ȃ�A�ɐD��������V����̂����s�F�{�����ߍ��t�A�܂�F�{����߂����̑��Ƃ����̂ɓK���������ł���B�܂��A�w�O�����ϕM�L�x���L�^�����i�����炭�ĔC���锭�́j�b�A�܂�A�u�F�{�̏鉺�ɋ߂����̗R�A���Ƃ��A�����鉺�t�g���̂悤�ȏ��v�Ƃ��������ɂ��K���B���������āA����V�����ł��o��Θb�͕ʂ����A���ʉ�X�́A��������������ł������̑����A�l���S��]���Ƃ��Ă����̂ł���B �@�Ƃ���Łw�����`�x�̂��̋L���́w��V�L�x�ł͂ǂ������Ă��邩�B������݂�ɁA�܂��ƂɁw��V�L�x��҂̓Ƒn������������Ă���Ɖ]���ׂ��ł���B�Ƃ����̂��A���́A�w��V�L�x�ł͂��̋L���̒��ɁA�������O�l�̉ƘV�O�ֈ��Ă����f�ڂ���Ă���̂ł���B �@�w��V�L�x�ɂ��A���ۓ�N�̏t�A�����͔��a�����B����́w�����`�x�ɓ����B�Ƃ��낪�l���ɂȂ��āA������ƘV�O�ɑ������Ƃ����B�����Ă��̏��A��ɂ���āu���p�v����Ă���̂ł���B �@���̏���̎�|�́A�悤����ɁA�����͎������}�����̂ŎR����孋��������A�����ŁA�ƘV�O�ɑO�����Ēf���Ă����A�܂��A�R��孋��̋������o��悤�Ɏ�萬���Ă��炢�����A�Ƃ������Ƃł���B����̋������Ƃ����ƁA�������a�l�̌����̋����ł���B �@����������Ɋ֘A���āA���̏ꍇ�̎�|�ɂ��܂荇��ʂ��A���肻���Ȍ���������Ă���B�܂�A�\�\�Ƃ��ɊF�l���ɕ����ł��f��\�グ�Ă����B�����͂��˂Ă��a�҂��������A���Ƃɂ��̏t�A�����Ĉȗ��A�Ƃ��Ɏ葫�������Ȃ��Ȃ����B���̑O�́A�َ҂͒��N�a�C�ŁA�m�s�̖]�݂Ȃǂ����ɂ����B���̉z���l�i�א쒉���j�����@�D���ɂȂ��Ă����������̂ŁA�䂪���V�̌����āi�l���j������������Ǝv���A�����̎���قڂ����_�i�����j�Ȃ������Ƃ��́A�܂������K���ŁA�{�ӂ��������肾�����B���@�̗��i���j�Ȃǂ������������Ē�o����悤�ɂƂ̌�ӂ����������A�����グ��܂łɁA�����_�͂ǂ����Ǝv���A������������p�ӂ��č��グ���B�����̐V���Ȍ����Ăɂ��ẮA��ҕ��҂̌Ì�A�R�@�̌̎��Ȃǂ�p�����A�����䂪���V��S���A�����̎v���������ď��|���\�̓��Ƃ������A�����������̕���̗��𖾂炩�ɓ����������A���ɍ���Ȃ������̂O�Ɏv���B���܂Ő��Ԃ@�Ő��n�肵�Ă����悤�Ɏv���Ă��邪�A�����������Ƃ́A�^�̕��@�̕a�ɂȂ邱�Ƃ��B���\���Ƃ���A���X�̐��ɁA�َ҈�l�͌Í��̖��l�ł��邩��A���ӂ����`���\���ׂ��Ƃ���A�g�̂��������������Ƃ������Ȃ��B���N���ł����������邩�ǂ����킩��Ȃ��̂ŁA����Ȃ�Ƃ��R�����āA�����̑̂𐢊Ԃ���孋������邱�Ƃ��A����������������悤�ɁA�����Ȃ��肢�����A�]�X�B �@�������Ă݂�ƁA���������ӗ��Șb�̓��e�ŁA���̕��͂́w��V�L�x�lj��ɏ��邪�A�悤����ɂ��̏���ł́A�����ɗՂ�ŕ����ɓِ�����]�����Ă���̂ł���B��������ƁA�w�����`�x�́A�{���k�F�{�s���l�̌������}���āA�Ƃ����b�Ƃ͏�������Ă���B �@����͂����炭�A��t��̉��~������̂ɁA�ʂ̏ꏊ�Ɉ���������̂́A���₩�ł͂Ȃ��Ƃ������߂������āA�����͂�������������Ȃ��Ď��O�ɉƘV�O�֒f������Ă����A�Ƃ������Ƃɂ����̂ł���B�܂�A����������́A�̂������s���Ȏ��ԂȂ̂ł���B�w�����`�x�ł́A���̂��ߊ���̕������������Ƃ��邪�A�w��V�L�x�͂�������O�ɉƘV�O�ɒf����Ă������Ƃɂ��āA���b��̎蓖�Ă����悤�Ƃ��Ă���̂ł���B �@���̏���̓��t�́A�l���\�O���ł���B����͎��̂Ђƌ��قǑO�Ƃ������ƂɂȂ�B���̊��ɋy��ŁA�����͗�ޓ��Ɉ��������낤�Ƃ��Ă���Ƃ����ݒ�ł���B���ꂪ�����Ƃ͍���Ȃ����Ƃ́A���łɏq�ׂ��ʂ�ł���B �@����̈���́A�u�����a�A�ĕ��a�A�F�E�q��a�v�̎O�l�ł���B���́u�����a�v�Ƃ����̂́A���������A�܂肨����݂̊�V�ł���B�u�ĕ��a�v�Ƃ���̂́A�����i�ēc�j�ĕ��A�u�F�E�q��a�v�Ƃ���̂́A�F�E�q��F�D�ł���B �@���̂��������ĕ��́A���̓����Ȃ琥�G�i1586�`1658�j�ł���A�����Ɠ�����̐l�ł���B����ƁA����������V��F�E�q��F�D�Ɩ�������ł���L����Ă���̂́A���炩�ɕςł���B�Ƃ����̂��A��V��F�E�q��̓�l�͎�N��ł����āA��N��̒����ĕ����G�������ɖ�����ׂ�͂����Ȃ��B�����̉ƘV�O�̃����o�[���݂�A �@�@�@�i��N��j�@�������n�����A�L�g����p�M�A�����ĕ����G �@�@�@�i��N��j�@����������V�A�ēc�^���Y�����A�F�E�q��F�D �@���������āA����̈���͂��̎O�l�̎�N��ł���B����ɂ���u�ĕ��a�v�́A���G�̑��q�̕ēc�����i1618�`80�j�̂��Ƃ��Ƃ������悤�����A����������u�ĕ��v���P������̂́A������\���N��̕����G�̎���̂��Ƃł���B�悤����ɁA����͋U���̔n�r���I��ꂽ�Ƃ����Ƃ���ł���B �@�O�ɏo���w��V�L�x�̗ޗ�ł́A�ޗ��������̑O���A���������������ɏo�����Ƃ���������ł���B�܂�A�����͌c���\���N�ɂ͂܂��u��������v�ł����āA�u���n��v�ł͂Ȃ��̂ɁA�����ɂ́u���n��l�v�ƈ������Ă���̂ł���B �@���̏��������Ɠ��ނ̝s�����ł���B�w�����`�x�̋L���ɂ͂Ȃ�������A�w��V�L�x�������Ɂu���p�v���Ă���킯�����A���̉�������͑O��Ɠ����L�c�i�p�ɂ���ׂł���B �@����͂��Ԃ�A�i�p�����㔪�Y�E�q�傠���肩��d���ꂽ���̂ł���B����Ƃ����̂��A�����̉��p���q�����i1813�`62�j�́w�V�ƕ����_�x�i�Éi�l�N�E1851�j�ɂ́A�ŋߑ���^�̉Ƃł��̏����́u�������ӔN�O�V�b�ɑ��肵���M�̏��ˁv�������Ƃ���B����́A�w��V�L�x�Ɉ��p��������ɑΉ�������̂Ǝv���邪�A���ꂪ�����܂ő���Ƃɓ`������Ă����̂ł���B�������������O�V�b�ɏo�����͂��̕������M�̏���\�\�܂菑�{���A�Ȃ�����ƂɂȂǂ������肷��̂��A�����������{�I�Ȗӓ_�ɁA�������͋C�Â��Ă��Ȃ��̂ł���B �@���̏�����p�ɑ����āA�w��V�L�x�́A�\�\���̌�A�����͂Ђ����ɗ�ޓ��֍s���A�Â��ɏI���̊����}���悤�Ƃ������A������ɑ������A����ɂȂɂ��Ɗ���̕�������B�������V�������āA����ɂ��Ƃ悹�Ċ�ˎR�ɍs���A������������āA��t��̉��~�ɋA�点���A�ƋL���B �@����́w�����`�x�̋L�����̂܂܂ł���B���������āA���ۓ�N�̏t�A���������a�����Ƃ����ŏ��̈ꕶ�ƁA���̌�i�L���̊ԂɁA�����ۂ肱�̏����}�������̂ł���B������A�w��V�L�x���������Ă��ẮA���̍�ׂ�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ�������ł���B �@�Ȃ��A�w��V�L�x�́A�����̉���̂��߂ɁA��V�̉Ǝm�E�������V���a���ɕt���Y�킹���Ƃ����L�������������Ă��邪�A����́A��ɂ݂�悤�ɁA�w�����`�x�̑��̕������L���������ֈ����������ł���B���������āA����́w��V�L�x�̐V���ł͂Ȃ��B �@Go Back |

*�y�{�{�ɐD��������V����āz�i�Čf�j

�s�䓯�����B�A�F�{�����ߍ�������틏��|�j�A��ϐ��ɕt����ҋ��\�t�A���p�{����d����A�܌��������V�j�t���A���j���n�����{���V�V���s���R�j�ݔV����A�F�{���o�m��o��ān�{���R�V�R�A�َҍ��n��m���n�َҁn���l�������\������A���S���V��ԁc�t

*�y�O�����ϕM�L�z

�s���I�m���A�F�{�m�鉺�ߗW�m�R�A��߃o����t�g�W�m�@�V�g�]���B���ۓ�N���ь܌��\����A�����m�@�N���O�j�V�e���I�����B�s�N�Z�\��Ζ�t *�y�����`�z �s�����m���⌾�V�ʁA�b�h���уV�Z��V���e������B�O�c�S���]���n�j���X�B���e�m�j�e�A�����m�O���n��m���j�����l���k���l�w�A�t�R�a���o�}�e������B�F���⌾�j���e��B���@�A��V�����j��o�A���]���m��j�W�Z�����A�����������o�T���A��m�|������ӎd���j�g����t  ����t�g��  �����W�n�}�@���ۍ��G�}

*�y��V�L�z

�s���ۓ�N�m�t�A���U���a��B���l���A�����ƘV�O�j�o�t�B�����A

�ԂƊe�閘�A�ȏ����䗝�\��B���ĕa�҃j�����|�A����c�t�ϐ\�ȘҁA�ʎ��葫������B���O�َҔN�v�~�a�C�́A��m�s�V�]�t�s�d���B��z����䕺�@��Ɋ�퐬����́A�ꗬ�V�����\���x���A�e�����V��ؔ퐬�䍇�y���A������d�����A���{�ӌ�B���@�V���Ƃ�������\�|��ӌ�ւǂ��A�������j�䍇�y�@���~���A�����l���֍���A�����V�~�����A��ҘŎҔV�Ì�A�R�@�V�Í����Ƃ��s�p�A���ꗬ��S�������V�v���Ȃď��Y���\�̓��j�����A��`�����E�V�����炩�ɓ�����ւǂ��A���j���s�\�[�A���O�j����A�������ԕ��@�j�Đg�ߌ�鑶��B�E��V���́A���V���@�V�a�j���\�Ɍ����B���\���A���X�V���ɁA�َ҈�l�V�V�n�Í��V���l�j��ւA���ӌ�B�։\�A�葫�������s�\��B�c�N�l�V������v��֎ҁA������Ƃ��R���d�A�����V�[�A����֛���孋��A��t���Ɍ�搬�퉺��B�ߏ�B

�ґ��m����j�ˊ⓴�j�����A�ÃJ�j�I���m�������Z���g�X�B�R���j�����A����j���p����m�����A���g�A��V�啷���V�A����j��V�e��˃j�����A���U���Ѓ��e�U�q�A��t��m��j�d���k�Bਉ����V��m�Ǝm�������V�僒���Y�u��t�@�l���\�O���@�@�@�@�@�@�{�{���U �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�� �@�@���@���@�a �@�@�ā@���@�a �@�@�F�E�q��a  ��ޓ�

*�y�V�ƕ����_�z

�s�ߓ�����^���Ƃɂđ������́A�������ӔN�O�V�b�ɑ��肵���M�̏������ꌩ�v��ɁA���ӑ����m�Ȃ̌N���������A��Րl�ɂĐg���I���V���A�S�Q�v���ɂāA�]�����������̎҂ƁA�����v�����t |

�@

�@�@23�@�ܗ֏����̑��`

| ��@���ۓ�N�m���сn�܌��\����A�ܗ֏����������V�����M�m��䔯�A�����]�n�j���B�݁B�O�\�ブ���m�����������n�M�s�j���B�i���B(1)�@�����j�����m�����M�X�B(2)�@�m�ܗ֏����A���������A���V���w���B���A�������A���L�c�ƃj�݃��n(3) | ��@���ۓ�N�i1645�j�܌��\����A�ܗ֏����������V�叟�M�m��ɒ䔯���āA�����Ƃ����n�ɑ��`����B�O�\�ブ���̏����������n�M�s�ɑ��`�����B�������ɁA�����̏���M�L�����B�m�ܗ֏����A���������A���V��֑��`�̏��A�������A�����͍��A�L�c�Ƃɂ���n |

|

�@�@�y�]�@���z �@ �@�i1�j���ۓ�N�m���сn�܌��\��� �@���ۓ�N�i1645�j�܌��\����Ƃ����ƁA�����̎��̎����O�ł���B���̓��̂��Ƃł���B�����͌ܗ֏����������V��ɑ��`���A�O�\��P���̏����������n���ɑ��`�����Ƃ����B �@�����ł��w�����`�x���u�ܗ֏��v�Ƃ��������L���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ������B����͓����Ƃ��Ă͗�O�I�ȃP�[�X�ł��������Ƃɂ��A���ӂ����N���Ă��� �@�}�O�n��V���́A�ܗ֏��Ƃ͌ĂȂ��B�w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�u�܊��m���v�Ƃ��邵�A�㐢�̂��̂ł́A�g�c�Ɩ{��V���ɕt�^���ꂽ���`�ؕ��W�́A���ԑ������땶�i�����l�N�~�j�ɂ́A�ܗ֏��{���Ɠ������A�u��V���̕����E�n���Ε���܊��v�Ƃ���B����ɑ��A���ł́A���̂悤�Ɂw�����`�x�̎���܂łɁA�u�ܗ֏��v�Ƃ������͂ł��Ă����悤�ł���B�������A��p�w��V�L�x�ł́u�ܗւ̊��v�Ƃ����āA���܂��A�K�������m�肵���ʏ̂ł��Ȃ������悤�ł���B�������ł��A�F�{�ł́A�u�������q�̂悤�ɂ�����u���@�������v�ƌĂ�ł���B �@���́u���ۓ�N�܌��\����v�́A�ǂ̎ʖ{�ɂ��L�ڂ��Ă�����t�ł���B�w�����`�x�̍�҂������ŁA���̓��Ɏ������V��ɑ��ܗ֏����`���������A�Ƃ����̂́A������������`�����ʂɂ������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���g�����̌ܗ֏��̉��������āA���̂悤�ɏ������̂ł���B���̓_�ł́A�����̉�X�Ɨ���͕ς�Ȃ��B����������A���̌��Ɋւ��āw�����`�x�̋L���́A���֓T���Ƃ͂Ȃ����Ȃ��̂ł���B �@���q�̂悤�ɁA��������ܗ֏�������ꂽ�̂́A�������V���l�ł���B����͌ܗ֏������{�ꕔ�݂̂ł���������A�Ƃ��������A���������ܗ֏��͂��̊��ɋy��ł��������̑��e�ł���A���̑��e�ꎮ�����V��ɑ����ꂽ����ł���B �@�������Ȃ���A���ӂ��ׂ��́A���̌ܗ֏����e�͕�����i�Ƃ��Ď��^���ꂽ�A�Ƃ������Ƃł���B����������A�����Ĉꗬ���`�̏��Ƃ��ē`�����ꂽ�̂ł͂Ȃ������B�ꗬ���`�̏��ł��镶���Ȃ�A�ܗ֏��͏��Ȃ��Ƃ������e�łȂ���Ȃ炸�A���e�ł͂��肦�Ȃ��B�t�Ɍܗ֏������e�ł������Ƃ��������́A���ꂪ�����̂悤�Ȉ�i�Ɠ����Ӗ��̂��̂ł������Ƃ݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@������A�ꗬ���`�̏؋��Ƃ���悤�ɂȂ����̂́A���V�傪�����̖���ɂ�������ʂ��Ď��^���͂��߂��i�K�ł���B���̂悤�ɁA�ܗ֏��͖{���͕����̈�i�ɉ߂����A�ꗬ���`�̏��ł͂Ȃ��������ƁA���ꂪ���ӂ����N���Ă����ׂ��|�C���g�ł���B �@�ܗ֏����`�҂��Ƃ����������V��́A�w�����`�x�ł́u���M�v�Ƃ���恂ł���B�܂��u�����v�Ƃ��������L�^����Ă���B�}�O�n�ܗ֏��̕��́A���V��u�M���v�Ƃ���A恂̑��Ⴊ����B�������A����͂ǂ��炪���������A�Ƃ������ł͂Ȃ��B恂ɂ͕ϑJ�����邩��ł���B �@�������V�傪�A�ĔC�O���q��ɂ�����ē`�����Ƃ��i������N�\������j�̏������������V��u�M���v�ł���A���������āA�}�O�n��V���ł́A���V��́u�M���v�Ȃ̂ł���B����ɑ��A�u���M�v�͑��V��ӔN�̖��ł��낤�B���Ƃ��A�א�Ɩ{�̎R�{��������i�������N�j�́A�u�������������v�ł���B�u�����v�k�ނ����l�͑��V��̉B����̍��ł���B��Ɩ{��ꠓ��r������i�������N�j�́u���������v�Ƃ����āA�����u�����v�݂̂�恂��L���Ȃ��B �@�����ƌn�}�͂ǂ����Ƃ����ɁA���n����恁u�M�s�v�͋L�^���Ă��邪�A���V��ɂ́u�^�v�ƋL����恂��L���Ȃ��B�ƌn�}����i�K�ŁA���V���恂�m��҂��Ȃ������炵���B���Z�̋�Y���q��ɂ��Ă��R��ŁA���̎����{�Ƃł��鏟���ł���恋L�ڂ��Ȃ��u�^�v�Ƃ���B�ƌn�}�͌㐢�ɂȂ�ƁA�����̌n���ȊO�̎҂́A�����ނ˂����Ȃ��Ă��܂����̂ł���B �@�������āA�w�����`�x�̑��V��u���M�v�Ƃ����L���́A�ܗ֏������ɂ�������̂ŁA���邢�͕��i���E�F�{���F�y�s���R���j�̋L���u�����������M�Z�\���I�v��m���Ă����\�������낤�B����ɑ��A�}�O�n�`�L�w�O�����ϕM�L�x�́A�u�M���v�Ƃ���B����͒}�O�n�ܗ֏��y�ѕt�������i�g�c�Ɩ{�j�̏����ɂ�����̂ł���B �@���������āA�ܗ֏��ʖ{�����̔N�����Ă���A�������V����u�M���v�Ƃ���}�O�n�̕��������̖���`���Ă���A������u���M�v�܂��́u�����v�Ƃ�����̓`���͔ӔN�̖���`���Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�A �@�@�@�@�@�@�M���@���@���M�@���@���� �@�������Ă݂�ƁA����������Ȃ̂́A�א�Ɩ{�ܗ֏��́u���������v�Ƃ����L���ł���B���́u�����v�́u���M�v�̂��Ƃł��낤���A�Ȃ��u���v���������ɗp�����Ă��邩�A�^��̎c��Ƃ���ł���B����͕����́u���M�v���u�����v�Ə����悤�Ȃ��̂ł����āA�ʏ�͂��肦�Ȃ����ׂł���B�א�Ɩ{���̂��̂́A�R�{�������ܗ֏��̌㐢�ʖ{������A�`�ʉߒ��ł����ω������̂ł��낤���A�s�R�̎c��Ƃ���ł���B �@����Ƃ�����́A�c���l�N�\�ꌎ�ܓ��t�̉Y��\���q���ܗ֏����V���i�����Ƌ����{�A���E���c���p�ّ��j�̋L���ł���B����͎������V��u�����v�ƂȂ��Ă���B����͂������ł��낤���B���̎����̂��̂͑��ɂ́A�ĔC�O���q��n���̌ܗ֏��i�g�c�Ɩ{�j������B �@�@�@�@�@�c���l�N�i1651�j�@�������V��u�����v�@�����Ɩ{ �@�@�@�@�@������N�i1653�j�@�������V��u�M���v�@�g�c�Ɩ{ �@�c���l�N�͑��V��O�\��A������N�͎l�\��ł���B����͂킸����N�̒Z���Ԃ̓��ɕς����Ƃ������ƂɂȂ邪�A���͂��ꂪ���Ȃ̂ł͂Ȃ��A���́u�����v�Ƃ���恂��ꎩ�̂����ł���B �@�Ƃ����̂��A����͎����Ƃ̗p�Ⴉ�炵�āA�{���́u�����v�ł��낤�Ǝv����B��������ƁA�����́u�����v�͂Ƃ����ƁA���V��̌Z�Œ��j�̊���i�̂���Y���q��j��恂Ȃ̂ł���B�Z���u�����v�ł���ȏ�A��̑��V�傪����ɗގ��́u�����v���������Ƃ͂��肦�Ȃ��B �@�@�@�@�@���j�E����@�u�����v �@�@�@�@�@��j�E���V��@�u�M���v���u���M�v �@�@�@�@�@�O�j�E���n���@�u�M�s�v �������ĕ��ׂĂ݂�A��j���V�傪�u�M���v�ŁA�O�j���n�����u�M�s�v�Ƃ����̂́A�����X�����炵�đÓ��ł��邪�A�������V�傪�u�����v���ƂȂ�ƁA����͒u����̂Ȃ����ƂɂȂ�B���������āA�c���l�N�\�ꌎ�ܓ��t�̉Y��\���q���ܗ֏����V���̉����L���A���Ȃ킿�������V��u�����v�ɂ͋^�`������B���̓_�́A�����������s�����Ă���̂ŁA���ʂ�����w�E���Ă����ɗ��߂�B |

*�y�ܗ֏��z

�s��@�����@�̏��ܙɂɎd���鎖�@�܂̓����킩���A��ɁX�X�ɂ��āA���̗���m�炵�߂��߂ɁA�n���Ε���̌ܙɂƂ��ď������Ȃ�t�i�n�V�Ɂj *�y�O�����ϕM�L�z �s�܊��m���A���ăm�}�R�j�e�M���j���P�����V�́A���\���i�V�B�˔V�A��N���B�m���A���╗���Ȏ��\�����c�P�Y�t *�y���ԑ����땶�z �s��V���������E�n���Ε���܊��n�A�V�ƌ��M���m�ɂ�莛�����V��M���A�ĔC����əB��A������g�c���Y�E�q�囉�A�ɗ^�ւ����܊��t *�y�O�����ϕM�L�z �s���B��l���S�l�m���A���V�Z�l�A�������V��M����l�A���N�m�����σe�c�����B�Z���t  �g�c�Ɩ{�@�ܗ֏�  �V�ƕ����猺�M���������V��M�� ���ĔC�O���q��є��� ���g�c�����q�� �g�c�Ɩ{�ܗ֏�����

*�y���������n�}�z ���������l�Y�`�d�c���l�Y �z�O �� �@������������������������������ �@�����l�Y�������������������� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@���r�V�� ���������d �@�@�@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�������q�叟�d ������� �@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�����������@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@���^�O���q�叟�� �������� �� �@���������������������������� �@���썶�q�� �{�������d �@�b �@������ ���i ���������������� �@���@�c��7�N�א쒉���d �@�@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@�������q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b �@���s�Y���q��@�@�@�@�@�@�@�� �@���������������������������� �@��������� ���Y���q�� �@�b �@�����V��M�� ���M ���� �@�b �@�����n���M�s �㓡���q |

|

�@�w�����`�x�́A�ܗ֏��͎������V��ɓ`������A���n���ɂ͎O�\�ブ���̏������`���ꂽ�Ƃ����B�]���Ƃ���́u�O�\�ブ���m���v�́A���łɌ����悤�ɁA���i�\���N�i1641�j�ɍא쒉���̖����āA�������͂��߂Đ�^���A����𒉗��Ɍ��サ���Ƃ����`���ɏo�Ă��������ł���B�u�O�\�ブ���v�Ƃ���ȏ�A����Ɠ���̕��������n���Ɏ��^���ꂽ�A�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�����Ċ��q�̂悤�ɁA�w��V�L�x�̕��́A���̋��n�����`�̕������u�O�\�܃����v�̏��Ƃ���B�א쒉���ɕ����Ɍ��サ���Ƃ�����b�ł��A�u���@�̏��A�O�\�܃����̊o���v�Ƃ���B���������āA�w�����`�x�̒i�K�Ɓw��V�L�x�̒i�K�ł́A���̕��@���̖��̂ƍ\���̑���Ƃ��ω����������Ƃ������Ƃł���B���̂�����̂��Ƃ͑O�ɂ��łɏq�ׂ��Ă��邩��A�����ł͌J��Ԃ��Ȃ��B �@������ɖ��́A���̎O�\�ブ�@���ɂ��Ă����A�������玛�����n���Ɉ��Ă��`���̌��{���ʖ{���Ȃ����Ƃł���B�ܗ֏��Ȃ�A�Ȃ�Ȃ�ɂ��A���ʖ{�ɋ��ʂ��Ď������V��̖�������ɋL���Ă���B�������A�O�\�ブ�@���ɂ́i�����ĎO�\�܃��@���ɂ��j�A�������n��������Ƃ���̍ق̓`�����Ȃ��̂ł���B �@���Ƃ�茴�{�͌������Ȃ����A�����ʖ{���݂�ɁA���t�͊��i�\���N�i1641�j����i�܂��͋g���j�ƂȂ��Ă���A�Ƃ���A�א쒉���Ɍ��サ���Ƃ����`���̓��t�ł���A�w�����`�x�̂������ۓ�N�i1645�j�܌��\����Ƃ������t�̂��̂ł͂Ȃ��B �@�������A�������n���̉����̂���O�\�ブ�@���ł����A�������n�����̂��̂ł͂Ȃ��A�����ē��t�́A��͂芰�i�\���N�Ȃ̂ł���B�������n���̉����Ƃ����̂́A�����Z�N���ߍi1666�j���H���{�V���̓��t�������̂ŁA���j�E�M�`�Ɉꗬ���`�����܂̂��̂ŁA���`�ؕ��̑̍ق����B����ł����A���@���͊��i�\���N�̓��t�ŁA�������n���Ƃ�������������Ȃ��̂ł���B �@���Ȃ݂ɉ]���A���낤���ċ��n�������ɂ���炵�����Ƃ��L�ڂ����ʖ{������B���Ȃ킿�A�q�����ɖ{�̎O�\�ブ�@���̋��n�������`���ɂ́A �@�s�E�ꏑ�A����H�ђ������V���^���V�ꏑ�A�������n���M�s���B�t �Ƃ����āA���̏����א쒉���̖��ɉ����Đ�^����A���悳�ꂽ���ƁA�����Ď������n���ɑ��`���ꂽ���Ƃ��L���B�Ƃ��낪�A���̖q�����ɖ{�������āA���n�������̑��̃��@�[�W�����ɂ͂��̈ꕶ���Ȃ��B �@�Ƃ���A���̈ꕶ�͌�l�ɂ��}���ł���ƒf�肵����B�������n�������̏��𑊓`�����Ƃ����������ǂ��ɂ��Ȃ����߁A�̍ق𐮂���K�v�������āA�����}�������҂��������̂ł���B����́w�����`�x�w��V�L�x�����㐢�̎҂̎d�Ƃł��낤�B �@�b�����ǂ��A�w�����`�x���L���Ƃ���́A���n���ɂ́u�O�\��P���̏��v�𑊓`���ꂽ�A�Ƃ����L���́A�ǂ��ɂ����̓I�؋����Ȃ��B �@����ɑ��ܗ֏��̕��́A���Ƃ��A���V�偨�ĔC���邩�甭����}�O��V���j���i�g�c�Ɩ{�j�̎������V�告�`�ؕ��ɂ́A�s�~�ƌ��M���A�\�ɑ��B�V���t�Ƃ����āA���V��͌ܗ֏����������玩���֑��`���ꂽ���ƂL���Ă���B������ɁA�\�\�㐢�̉��M�Ƃ݂�����������ā\�\��L���n�������{���ɂ́A�u�O�\��P���̏��v�𑊓`���ꂽ�Ƃ͋L���Ă��Ȃ��̂ł���B �@�w�����`�x�Ɠ����㎑���ł́A���n���n���̐��n���咣����u�������q�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�ɂ́A�������g���A�u���n���Ɉꗬ�̉��V���c�炸�`�������B��푽�����ɂ��̓���`����̂́A�M�s��l�Ɍ���v�ƌ�����Ƃ����b��`����B�������Ȃ���A��������������̌㐢�����ł����āA���b���̐i�s�����i�K�̘b�ł���A����������Ƃ��鍪��������Ƃ͎v���Ȃ��B �@���n������������ꗬ���`�������Ƃ������؏��͑��݂��Ȃ��B���Ƃ��A�ܗ֏���`�����ꂽ�Ƃ����������V��ɂ��Ă��A��������A������̓I�Ȉ�؏������^���ꂽ�Ƃ��������͂Ȃ��B�܂��āA�u�O�\�ブ���̏��v�𑊓`���ꂽ�؋��̂Ȃ����n���ɂ́A�ꗬ���`�����Ƃ����k���������Ȃ��B �@���������āA�����������V��Ƌ��n���̎����Z��͕������畺�@���`�����̂��A�Ƃ������Ƃ�܂Ŗ��͔g�y����B�����̂悤�ɁA����������������Ƌ��̏؏��s�����A�Ƃ����`�Ղ͂Ȃ��B���̂�����ɂ����āA���V��ł���A���n���ł���A���ۂɂ͈ꗬ���`�҂ł������Ƃ����؋��͂Ȃ��̂ł���B �@�������āA����͏]���̗��������b�ɂȂ��Ă��܂��B���吾�������Ȃ��Ƃ��������́A���Ԉ�ʂ̏����h����݂�A����߂Ĉٗ�ِ��̎w��҂ł���B�����炭����́A�ϑ��I�ȑ��`�`�Ԃ��Ƃ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�ނ��둼�����h�̑��`�`�Ԃ�ے肵�Ă����̂ł���B �@���a�Ȍ�A�d���ł��L�O�ł������̖����������͂������A���̒n��ł����A���܂ŕ����̑��`�؏��́\�\�U���ł����\�\�o�����Ă��Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A�����͂���ɂ����`�؏��s���Ȃ������Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B���������āA���֗��āA���̍ݗ��̃X�^�C����ύX�����Ƃ͍l�����ʁB�������V��ȉ��́A�ܗ֏��ʖ{�Ƃ��Ă���ɑ��`�ؕ���Y�t���āA���Ԓʗ�̂����ɋ߂��Ƃ���ɂ��ǂ�̂����A�������g�͔��ł���Ƌ��̑��`�؏��s���Ă��Ȃ��B���ꂪ�{���̕������ł���B |

*�y�����`�z

�s���i�\���N�m�h���n�������m���j�˃e�A�n�e���@�m���O�\��ӏ����^�V�e���V�t *�y��V�L�z �s���܌��\����A��V��E�F�D��ցAਈ╨�k�╨�Ƃ��āl�A���m����ƃ������A���B�������M�j�ܗփm�ɁA���M�s�j�O�\�܃P���m�������B��B���O�v�X�m�╨�A���t �s���i�\���N�j���L�e�A�����e���@�m���O�\�܃P���m�S�����^�V�e���ド���B�����O���\�����A������������i���B��Ό\�l�B��@�j�����@�a�i�_�@�ޑ勏�m�t

*�y�������n�������z

�s�R�j��M�s�A�@���i���h���j�e�J�A�搶�m�u�V���j�كj�V�e�A�����[�J���P���o�A�������m�ÃV�A�搶�m�S�����ڃV���e�A�������^���B�搶�m�H�A�u��꒩�j�V�e��N�����j�������w��X�g�]���A��l�������ڃ��Y�B�������U���o�A���m�B�X���i�V�B�M�s���@�m�q���N�A�ꃒ�ȃe�\���T�g���B���햜�l�j���^���K�̃j�A���@�m�������݃������A�݃i���ƁA���i���Ɓv�g�A���[�V���ʃt�t *�y�������V�告�`�ؕ��z �s�ߙB��n���Ε���V�ܙɁA�~�ƌ��M���A�\�ɑ��B�V���A�����i�V���B�A���A��V�Ƀn�A���M���i�X�̕a���ɕt�e�A�����V������͂��ꂸ��B�R�ǂ��A�l���V���̗��A�����炩�ɓ�����āA�������͂Ȃ��փo�A���̂Â����̓��ɂ��ȂЌ�B�䓙���N�H�v���������A�����Ă͓������͂Ȃ�A��Ɩ�ਂ̏��Ɏ���B�����@�́A���̂Â���̓��ɂ܂����A���Â������A���������鏊�ɁA���R�Ƃ����Ȃ��Ȃ��A歒B���ċ��B �����������@�����s��B���́A���M���薼�ɂ���͂�������T���̖�B�\�X���̖@���A�L�b�B��B�ȏ� �@�@������N�\������@��������M�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݔ��@�t *�y���@��V�ꗬ���`�L�z �s����������ĞH�A�u��Z�\�]�B���Ė]�̎҂ɓ`�ӂ�嫂��A���M�s�̗l�Ȃ��q���B���䓹���������V���v�ӏ��ɁA�K�B�l�鎖�A���䓹�̓V���Ɋ��ӌ̂Ɖx�сA�ꗬ�̉��V�����s�c�`�����L�B��푽�����ɍ�����`�ӂ鎖�A�M�s��l�Ɍ����v�B����������ցA�������|��\��A�����o����A����O���@�䗗�V����A������̌�m�Âɂ��x�X��ő������A�������O��O�ɑ��l�A��m�Â̌䑊��ɑ����A���N���B�R�ǂ��l�q�L�ĉ�����q����A�w��s�v�t |

|

�@�������āA���ꂪ�w�����`�x�̂��̋L����ǂނɂ������Ă̔w�i�Əł���B���Ȃ킿�A�����͂���ɂ����`�؏��s���Ȃ��������A�ܗ֏����e���������V��ɑ������B�������A�ܗ֏����e�͈�i�̑��^�ł����āA���ꂪ�ꗬ���`�̂��邵���Ƃ����̂ł͂Ȃ������B������ɁA���V��͌ܗ֏����^�������Ĉꗬ���`�̕��Ƃ���悤�ɂȂ����B �@����ɑ��A���n���n���́A�ܗ֏��̂悤�ȋ�̓I�ȑ��`�����������Ȃ������B�������A�ނ��낻�ꂪ�������{���̗��V�ł��낤�B������ɁA���V��n�����ܗ֏��������đ��`�̕��Ƃ���悤�ɂȂ����̂ŁA���n���n���̕��͎O�\�ブ�@���������āA���`�����Ƃ���悤�ɂȂ����̂ł��낤�B �@�������A�ނ�̕��@���͋��n���ɗ^����ꂽ���̂ł͂Ȃ������B���������i�\���N�ɍא쒉���Ɍ��サ���Ƃ������킭���̕����Ƃ��āA�������㐔�\�N�����āA���ł͂��̕������쐬���ꂽ�̂ł���B�ܗ֏������m�̓��܂Ő������ՓI�ȓ��发�ł���Ƃ���A����ɑ��A�O�\�ブ�@���͂��̓��e���炵�Đ�发�̗ނ��ł���B���n�����g�͂��̂���ł͂Ȃ��Ƃ��A���̖嗬�n���͂�����䗬�����Ƃ���悤�ɂȂ����B�������Ĕ��������̂��A���������́u�O�\�ブ���̏��v�����n���Ɏ��^�����Ƃ����`���ł���B �@�����ŋ����[���̂́A���n�������ɂ���L�q�ł���B���Ȃ킿�A�\�\���̉�����ǂނ�����ɂ����āA��������A���n���́A�X�N�l�H�j�V�e�A�q���Җ��V�A�Ƃ�����ԂŁA���̊ԁA���`���ׂ����ɑ��������A�ŁX�Ƃ��Ēm�炴�邪���Ƃ����A�𑗂��Ă����B���̕��@���O�\�ブ�����鑠���āA����ɂ��`�����Ȃ������B �@�������A���̎t�`�̏��́A�悤�₭�͂��߂đ��`�̑���ɑ��������B���ꂪ���̓`���̋L���A�����Z���ߍA�����Z�N�i1666�j�̂��Ƃł���B���n���͂��̔N�A�l�\�Z�B�����Ǝ��ɕʂꂽ�̂��A��\�܍̂Ƃ��B���ꂩ���\�N�ȏ�o���Ă���B �@�悤����ɁA���̋��n�������̏q�ׂ�Ƃ���ł́A���n������������`������āA��\�N�ȏ���鑠����Đ��ɏo�Ȃ������t�`�̏��A�O�\�ブ�@�����A�����Z�N�ɂȂ��āA�˔@�Ƃ��Đ��ɏo�������Ƃ����������ł���B�܂�A���̋��n���̎t�`�̏��́A���悤�ɂ��������~�����̂ł���B �@�����������Ƃ��������̂́A�����ɂ͖�킪�����������A����ɂ����`�؏��̗ނ��s�����A�ܗ֏����c�����������������炾�B�����������������V��Ɉꗬ���`�̎k����^���Ă���A���V�傪�����ƂȂ����͂��ŁA���n�������V�傩�瑊�`����Ƃ����`�Ԃ��Ƃ������낤�B�Ƃ��낪�����ł͂Ȃ��������߂ɁA����Ε������Ȃ炾��ł��A���������k�����Ǝ咣�ł���ɂ������̂ł���B���V�傪���ɑ������������̂́A������e�̌ܗ֏�������ꂽ�Ƃ����_�ł������B����������ƂĂ��A����������r���I�Ɏ咣�ł�����̂ł͂Ȃ������B�����ŁA���n���̌n������������]�n���������̂ł���B �@�}�O�n�́w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A���n���̖��͈�؏o�Ă��Ȃ��B���ҁE���ԕ��ς́A���V��݂̂������̗B�ꑊ�`�҂��ƁA�r���I�Ɏ咣���Ă���B����ɑ��A���n���n���̓`���ł́A��L�̎u�������q�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�̂悤�ɁA���V��̂��Ƃ͂܂��������������������ŁA���n����B�ꑊ�`�҂��Ƃ���B �@�������Ă݂�A�w�����`�x�̋L���́A���V��ɂ́u�ܗ֏��v���A���n���ɂ́u�O�\�ブ���̏��v���A���ꂼ�ꑊ�`�����Ƃ�����̂ŁA����Η����̋ύt���Ƃ������̂ł���B�ނ��A����͋��n���n���̓`���������㐢����������ł���B �@�L�c�����̒i�K�ɂ́A���łɁA���n���ɂ͎O�\�ブ�@���A�Ƃ����`�����ł��������Ă����̂ł��낤�B�����̎t���́A���n���̖��E���ƕ����ł���B���ƕ������L�c�����̒i�K�ł��̂悤�Șb�ɂȂ��Ă������̂Ǝv����B������ɁA��q�̂��Ƃ��A���n�������ɂ́A�������畺�@�������^���ꂽ�Ƃ����L�����Ȃ��B���������āA�܌��\����ɋ��n�����u�O�\�ブ���̏��v�𑊓`���ꂽ�Ƃ����w�����`�x�̋L���́A�Ƃ��ɂ���������Ƃ���ɂ͂�����Ȃ��B �@���n�����A�喽�ŕ����̗Վ��a���ɕt����ꂽ���Ƃ́A�ɐD����ɋL����Ă��邱�Ƃ���m���B���̏�ɂ͂ނ�V��������ł��낤�B���V��͘Q�l�ł���A�厝���ł͂Ȃ����玩�R�Ȑg�ł���B�����̑��ɂ͂��߂���t���Ă����ł��낤�B����ɑ��A���n���͍א�ƂɎd����g������A����ɕ����̕a���ɕt���킯�ɂ����Ȃ��B����Ŏ喽�ɂ�鋖�w���������ĕ����̕a���ɕt�����̂ł���B�������A���̂��Ƃ́A���n���ɂ��̓����@�������^���ꂽ�Ƃ����`���Ƃ͕ʂ̘b�ł���B �@�w�����`�x�ɂ́A�ܗ֏��̑��V��ւ̓`���̓��t�i�܌��\����j�Ƃ܂��Ɂu�����v�ɁA���n���ɂ́u�O�\��P���̏��v�𑊓`���ꂽ�Ƃ���B�ܗ֏��̓��t���܌��\����ł��邱�Ƃ́A�������m�̂��Ƃł��������낤���A���n���ւ̕��@���̎��^���܂ŁA�����ɂ���Ɠ������ɂ��Ă��܂����̂ł���B �@�������A��q�̂悤�ɁA���ۓ�N�܌��\����̓��t�����O�\�ブ�@���͑��݂��Ȃ��B���݂���̂́A�������א쒉���Ɍ��サ���Ƃ������i�\���N�Ƃ������t�݂̂ł���B����䂦�A���V��ɂ͌ܗ֏����A���n���ɂ͎O�\�ブ���̏����A�Ƃ��������ȕ��z�}�����̂��̂��A���̏�ʂ̋��\���邱�Ƃ������Ă���B �@��L�̂��Ƃ��A���n�������ɂ��A����������^���ꂽ�Ƃ����t�`�̏��́A��\�N�ȏ���铽����Ă����Ƃ����̂ł���B���̔铽���ꂽ�Ƃ������ԂɁA�`���`�����������B�������b�͋t�ŁA�`�������������铽��\�N�Ƃ������Ԃ̐��b�������Ƃ�������B �@����ɉ]���A�ܗ֏��̐��ۓ�N�܌��\����Ƃ������t�̂��Ƃł���B���̓��A�������������V��Ɍܗ֏����e����i�Ƃ��đ��^�����̂́A�����炭���m�̂��Ƃł������B���̓��A�������������V��Ɍܗ֏����e��������Ƃ������Ƃ������ł����Ă��A���̌ܗ֏����{�́A�������V�傪���ɏ��ʂ��Ď��^�����ܗ֏��Ƃ͌`�����قȂ�ł��낤�B�����ʖ{�����邩����ɂ����āA�܊��e���ɂ��ꂼ��A�܌��\����̓��t�E���������E�������V�制���̎O�_�Z�b�g���L�������̂Ȃ̂����A���ꂪ������i�Ƃ��Ă̌ܗ֏����e�̑̍قł������Ƃ͍l�����Ȃ��B �@�����̓��t�⏐�������́A�ʖ{�i�K�Ŕ��������L�ڂł����āA���{�ɂ͂Ȃ��������̂ƍl������B�������t�Ə����������������Ƃ���A����́A�����炭��V���̊����݂̂ɂ������͂��ł���B �@�������V��͖��Ɍܗ֏������^����ɂ������āA�K�������ꊇ�ł͂Ȃ��A�i���̃��x���ɉ����Ċe�������^����������Ƃ�悤�ɂȂ����B��������ƁA�ܗ֏��S�Ă�`�������܂łɂ́A���������̏C�s���ԂƏ��K����D�܂˂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�������A���ꂪ�����̗��V���A�ƂȂ�ƁA�����͂��̂Â���ے�I�ɂȂ炴������Ȃ��̂ł���B �@Go Back |

���@�����n������

*�y���@�����n�������z

�s�R�j��M�s�A�@���i���h���j�e�J�A�搶�m�u�V���j�كj�V�e�A���[�J���P���o�A�������m�ÃV�A�搶�m�S�����ڃV���������^���B�搶�m�H�A��꒩�j�V�e��N�����j�������w��X�g�]���A��l�������ڃ��Y�B�����ڃU���o�A���m�B�X���i�V�B�M�s���@�m�q���N�A�ꃒ�ȃe�\���T�g���B���햜�l�j���^���K�̃j�A���@�m�ʗ����݃������A�݃i���ƁA���i���ƃg�A���[�V���ʃt�B�T���������^�����A���p�m�@�j��q�e�A�X�N�l�H�j�V�e�A�q���Җ��V�B�q�k���������m�u�V���ȃe�Z�Y�B�S���S�g�X���m���i���o�A�s笐l�V�S�A���t�x�J���Y�B�@���ȃe���g�X���j�s�@�g�A�[�N��V�e�����S�A�ŁX�g�V�e�s�m�K�S�g�N���A�������t |

|

�@�i2�j�����j�����m�����M�X �@�u�����̏��v�Ƃ���̂́A�����u�ƍs���v�Ƃ������Œm���Ă��镶���ł���B�w�����`�x�ł́u�����̏��v�u�������v�Ƃ����āA���̓��e���L���Ă��Ȃ�����A���ꂪ�ǂ̂悤�ȕ����ł��������A�w�����`�x�����ł͂킩��Ȃ����A�u�ƍs���v�Ƃ����^�C�g�����L����Ă��Ȃ��B����ɑ��A�w��V�L�x�ɂ́A�s�����J�^�c�P�Ƀ������e�A�����m�S�j�e���Z�����t�Ƃ����āA�u�ƍs���v�Ƃ����^�C�g�����t����ꂽ19�����̕��������p����Ă���B �@�Ƃ���A�w�����`�x�ɂ́u�������v�Ƃ������̂��A�w��V�L�x�ł́A�u�ƍs���v�Ƃ����^�C�g�������������߂ɁA�u�����m�S�v�ɂď������A�Ƃ��������֕ψق����̂ł���B �@�������Ă݂�ƁA�w�����`�x�̒i�K�ł́A���́u�ƍs���v�Ƃ����^�C�g���͂܂����݂��Ă��Ȃ������Ƃ݂�ׂ��ł��낤�B�����A�w��V�L�x���p���̂��Ƃ����m�Ɂu�ƍs���v�Ƒ薼���������̂Ȃ�A�w�����`�x���u�������v�ȂǂƂ����L�ڂ͂��Ȃ������ł��낤�B���ꂪ�w�����`�x�̂��̋L���ɂ������̃|�C���g�ł���B �@�܂���o�L���ɂ���悤�ɁA���̎��������L�c�Ƃɂ���Ƃ���A�����炭����͖L�c���������肵�����̂ł��낤�B����ƖL�c�Ɠ`���̑㕨������A�w��V�L�x�̌i�p�̈��p�L���́A������ʂ������̂Ǝv���ē��R�Ȃ̂����A�L�c�Ɠ`���̎������ɂ͂Ȃ������͂��́u�ƍs���v�Ƃ����^�C�g��������B����͌i�p�����ꂽ�Ƃ݂Ȃ�����B�i�p�̐���ɂ́A���̎���������ʂɂ́u�ƍs���v�Ƃ��Ēm���Ă����̂ŁA����������������Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B �@����ƁA�w�����`�x�̎������́A�w��V�L�x�����p����\�ブ���̕����ł��������ƂɂȂ�B���̌n���Ǝv����ʖ{�������āA�������X�̏\�ブ���ł���i���c���p�ّ��j�B �@�����������A���݈�ʂɒm���Ă���̂́A�w��V�L�x�̏\�ブ��ƍs����������A��\�ꃖ���̃��@�[�W�����i�F�{�������p�ّ��j�̕��ł���B����̗R���͂������Ȃ��̂��B �@�������̋{�{������Ռ�����ҁw�{�{�����x�i�����l�\��N�j�������̏������ꗗ�\�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă���̂��Q�Ƃ���A��c�O�Y�����U�Ƃ���i�X�̒��ɁA �@�@�@�@�@�|���@�@�Սs�����M�@�@�ꕝ �Ƃ����āA���G�ʐ^������ɁA���ꂪ��\�ꃖ��ƍs���ŁA���������^�M�Ƃ���Ă�����̂ɑ��Ȃ�Ȃ��B����͑吳���̐X�勶�ҁw�{�{������n�W�x�̒i�K�ł��A��c�C�O�Y�N���Ƃ����āA��������c�Ƃɂ��������̂ł���B���̂悤�ɖ����Ȍ�̏����҂͒m���̂����A���ꂪ�����Ȃ�o�܂Ŗ�c�Ƃ̎�ɓ��������A���邢�͖�c�h�`�����ɂ��������ǂ����A����͊m�F�ł��Ȃ��B�������A�����吳�܂ł͖�c�Ə����ł������Ƃ������Ƃ���A������u��c�Ɩ{�v�ƍs���ƌĂ�ł������Ƃɂ���B �@�ł́A�w��V�L�x�Ƃ��̖�c�Ɩ{�A�\�ブ���Ɠ�\�ꃖ���̓ƍs���A���Ă���͂ǂ������킯���B����͏]���̕��������ł͊ʼn߂���Ă������Ȃ̂ŁA�����ŏ��X���������Ă݂邱�Ƃɂ���B |

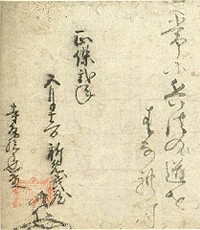

*�y��V�L�z

�s���܌��\����A��V��E�F�D��ցAਈ╨�k�╨�Ƃ��āl�A���m����ƃ������A���B�������M�j�ܗփm�ɁA���M�s�j�O�\�܃P���m�������B��B���O�v�X�m�╨�A���B���c�y���q�E�����㍶�q��g�]�ҁA���U����m�҃m�R�j�e�A�V�J����j���q�V�Ҍ́A�폢�g���R���e�A�S��j��V�叢�������B�����J�^�c�P�Ƀ������e�A�����m�S�j�e���Z�����B �@�@�@�Սs�� ��@���X�̓����ނ����Ȃ� ��@�g�ɞق݂������܂� ��@���Ɉ˜��̐S�Ȃ� �@�@�@�i�ȉ����j�@�t |

�\�ブ��ƍs���@�����ɋL�����t���L��

��\�ꃖ��ƍs���@�����ɈٕM�L�����t�������L��

| ��V�L�\�ブ��ƍs�� | ��c�Ɩ{��\�ꃖ��ƍs�� |

|

�@�@�@�@�@�Ձ@�s�@��

��@���X�̓����ނ����Ȃ� ��@�g�ɂ��̂��~�������܂� ��@���Ɉ˜��̐S�Ȃ� �@�@�@�@�i�ȁ@���j ��@�ꐶ�̊Ԃ悭����v�͂� ��@�䎖�j����Č�~������ ��@�P���ɑ����˂��ސS�Ȃ� ��@����̓��j���ʂ����Ȃ��܂� ��@�����Ƃ��j���݂����S�Ȃ� ��@���ق̓��v�Ђ��S�Ȃ� ��@�����ɂ����D�ގ��Ȃ� ��@����ɂ���Ă̂��ސS�Ȃ� ��@�g�ЂƂɔ��H�����̂܂� ��@���X�㕨�Ȃ�Â���������� ��@��g�ɂ����蕨���݂��鎖�Ȃ� ��@����͊i�ʗ]�̓�����Ȃ܂� ��@���ɂ���ăn�������Ƃ͂��v�� ��@�V�g�ɍ������̂������S�Ȃ� ��@���~�͑������~�����̂܂� �@�@�@�@�i�ȁ@���j ��@��ɕ��@�̓����͂Ȃꂷ �@���ۓ�N �@�@�@�@�܌��\����@�@�@�@�@�V�ƕ��U �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�� |

�@�@�@�@�@�Ձ@�s�@��

��@���X�̓������ނ����Ȃ� ��@�g�ɂ��̂��~�݂������܂� ��@���Ɉ˜��̐S�Ȃ� ��@�g���������v�A�����ӂ����v�� ��@�ꐶ�̊Ԃ悭����v�͂� ��@�䎖�ɂ���Č�~������ ��@�P���ɑ����˂��ސS�Ȃ� ��@����̓��ɂ��킩������Ȃ��܂� ��@�������ɂ���~�����S�Ȃ� ��@���ق̓��v�Ђ�邱�T��Ȃ� ��@�����ɂ������̂ގ��Ȃ� ��@����ɂ���Ă̂��ސS�Ȃ� ��@�g�ЂƂɔ��H�����̂܂� ��@���X�㕨�Ȃ�Â���������� ��@�킩�g�ɂ����蕨���~���鎖�Ȃ� ��@����n�e�ʂ�i�]�j�̓�����Ȃ܂� ��@���ɂ���ăn�������Ƃ͂��v�� ��@�V�g�ɍ������̂������S�Ȃ� ��@���~�͑������~�����̂܂� ��@�g���̂Ă������͂��Ă� ��@��ɕ��@�̓����͂Ȃꂷ �@���ۓ�N �@�@�@�@�܌��\����@�@�@�@�V�ƕ��U �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M�m�ԉ��n �@�@�@�@�@�@�������V��a |

|

�@����͖{���̂��̂��猸�����̂��������̂��A�����������Ă͂ǂ���Ƃ��]���Ȃ����A���������̖�c�Ɩ{���^�M�Ƃ��錩�����炷��A���Ƃ͓�\�ꃖ���ŁA�u�ƍs���v�Ȃ�^�C�g�������������ƂɂȂ�B �@������ɖ��́A�����ɋL����Ă�����t���������ł���B�ނ��͖��炩�ɈٕM�ŁA�����Ƃ݂���B�������A�u�������V��a�v�ƈ���܂ł���B�w�����`�x�ɂ́A�����������V��ɗ^����ꂽ�Ƃ͏����Ă��Ȃ��B�����͎����̏����������Ƃ��邪�A���ꂪ����ɗ^����ꂽ�Ƃ������Ă��Ȃ��B�܂��w��V�L�x�����l�ŁA���������̈��p���ɂ͓��t�Ə����͂��邪�A�������V��a�Ƃ�������͂Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A��c�Ɩ{�̌���ꕔ���́A�w�����`�x�w��V�L�x�̎������ɁA�L�����ꂽ�������Ƃ������ƂɂȂ�B �@���̌����͈̔͂́A���̎�Ղ��炵�āA���t�E���������ԉ��E����̕����ł��邩��A���̕����ɂ͂��Ƃ��Ɠ��t�����������ԉ���������Ȃ������̂ł���B�Ƃ������Ƃ́A�ǂ��������Ƃ��B �@���̕����́A���Ƃ��Ɠ�\�ꃖ���݂̗̏̂��̕����ł������B�������������������Ƃ��������`���̂��镶���ł������B���ꂪ���ʂ���ė��ʂ��Ă����B���̗��ʂ���ߒ��ŁA��\�ꃖ���͏\�ブ���Ɍ����āA���ꂪ�L�c���������肵���������B�\�\�Ƃ肠�����A���������o�܂�z�肵�Ă݂邱�Ƃ��ł���B �@�Ƃ��낪�A����͂��̖�c�Ɩ{��\�ꃖ��ƍs�����^�M�Ƃ݂Ȃ��A�Ƃ�������̏�̂��Ƃł���B�������܂��A��l�������̏��ւ�^���č�����\��������B��c�Ɩ{�̏̎�Ղ́A��������̕M�Ղɂ悭���Ă��邪�A���̒��x�̖͕�͒B�҂ȏ��ƂȂ�債�Ė����Ȃ킴�ł͂Ȃ��B �@�w�����`�x�́A���̎����̏����L�c�Ƃɏ�������Ă���Əq�ׂ�B�����āA�w��V�L�x�̎����̏����ƍs���ɂ́A�u���ۓ�N�܌��\����v�Ƃ������t�ƁA�u�V�ƕ��U�^���M���v�Ȃ鏐���L�ڂ����邪�A�u�������V��a�v�Ƃ�������͂Ȃ��B���̌n���Ǝv����ʖ{�i���c���p�ّ��j�ł��ꂪ�m�F�ł���B ���������āA�L�c�Ƃ̓`�����e���L���w�����`�x�ɁA���ꂪ�������V��֎��^���ꂽ�Ƃ����L�����Ȃ��̂����R�ł���B�L�c�����́A���V��o�R�ł͂Ȃ����[�g�ł������肵���̂ł���B �@���āA�L�c�i�p�́w��V�L�x�����p����u�ƍs���v�͓�\�ꃖ���ł͂Ȃ��A�\�ブ���ł���B�t�ɂ����A�w�����`�x�̂����������́A���̏\�ブ��ƍs���ł��낤�B�����ŁA���߂āA��\�ꃖ���ɑ��s������2�����͂����Ȃ���̂��Ƃ݂�ɁA �@�@�@�u�g���������v���A�����ӂ����v���v �@�@�@�u�g���̂ĂĂ��A�����͂��Ă��v �@�܂�A��\�ꃖ���̒��ł��A�����̃e�[�[�ɂ��Ă͌ӗ��ȏ��X�ł���B�[�ǂ݂���A���낢����悤���A���܂ł���K�v���Ȃ��̂��A���������ƍs���ł���B�����������̕������ꎩ�̂������̍삾�Ƃ݂Ȃ������͔���ł���B���������ƍs���͂���ȍ��{�I�Ȗ����c���Ă���̂ł���B �@�L�c�Ə����̎����̏����ƍs�����A�\�ブ���\���ł������Ƃ���A����Ƃ͕ʂ̂��̂ŁA���łɎU�Â����̂ł��낤�B�������A���̎����̏����ƍs�����A�������܌��\����ɏ������Ƃ����w�����`�x�̋L���͐M�߂����邩�B������A�O�L�̎O�\�ブ�@�����������n���ɓ`�����ꂽ�Ƃ����L���Ɠ������x���ŁA�����ĐM��u�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ƃ���A�����̎����̏��ɂ́A���t���������Ȃ��������ƂɂȂ�A�L�c�Ə����Ƃ��������̏����A�w��V�L�x�̒i�K�ŁA�u�ƍs���v�Ƃ����^�C�g���Ɠ��t���������ȏ�A������㐢�̎ʂ��Ƃ݂�ׂ��ł���B�]���Ȃ�A�u�����̏��v������̂ɁA���t����������Ƃ����̂��A���ȋ�Ȃ̂ł���B �@��������Ɩ��́A�ӂ����сA��q�̕������M�Ƃ̓`���������c�Ɩ{��\�ꃖ��ƍs���ł���B�����Ǝv����ٕM�̓��t���������͕ʂɂ��Ă��A���ꂪ�����^�M�Ȃ̂��A����Ƃ���l�������̏��ւ�^���č�������̂��A���邢�͕����̓ƍs���͖{����\�ꃖ���������̂��A����Ƃ��\�ブ���������̂��A�܂��A���������A���������������ƍs���̂悤�ȕ����������c�����Ƃ����͎̂������ǂ����A�\�\������������肪���̎����ɂ͎c��̂ł���B �@Go Back |

��\�ꃖ��ƍs���@����  �\�ブ��ƍs���@���� |

|

�@�i3�j�ܗ֏����A���������A���V�����B���A������ �@���łɏq�ׂ������Əd�����邪�A�����L�c�ƂɌ������Ă���Ƃ����֘A�������̘b�ł���B�⒍�Łu���ܖL�c�Ƃɂ���v�Ƃ����̂�����A���Ð����ł͂Ȃ��A���q�̖L�c�i�p�����̕⒐���������Ǝv����B �@�����炭�����̕����W�����́A�L�c�����̑�ɏN�W�������̂ł��낤�B�������A����́w�����`�x�ɂ͂��邪�A�w��V�L�x�ɂ͂Ȃ��L���ł���A���̃P�[�X�Ɠ������w��V�L�x�̍�҂͎��Ɠ`���̕����L�ڂ��Ȃ��̂ł���B���������āA�w��V�L�x�ł͖L�c�Ə����̕����͕s���ł���B�L�c�i�p�́A���㔪�Y�E�q��̐Ղ��k������E�q��ɁA�L�c�Ɠ`���̏��ނ����n�����`�Ղ�����B���ꂪ�܂��A�ǂ������킯����c�h�`���ɓ����Ă����肷��B �@���́w�����`�x�̋L���ɂ́A�ܗ֏����E���������E���V�告�`���E�������Ƃ����l��̕������A���ݖL�c�Ƃɂ���Ƃ����B����͂��̂܂܂ł͕s���Ȃ��̂�����B�ȉ�����ǂ��Č������Ă݂悤�B �@�i��j�ܗ֏��� �@�܂��A�u�ܗ֏����v�Ƃ���B����́A���łɌ����悤�ɁA�w�����`�x�ɁA���c�R�����t�R�a���ɓY��𗊂Ƃ����`���L����������̂ł���B �@�w�����`�x�̂����u�ܗ֏����v�ɂ��ẮA���q�̂��Ƃ��u��V�ꗬ���@������v�i��i�l�N�E1707�j�ɂ݂���A�L�c���������������݂Ă��镶�͂�����ŁA�i�p�́A������u�ܗ֏����v�ƌ��Ȃ��Ă���̂ł���B �@�L�c�������u��V�ꗬ���@������v�ɏ����Ă���̂��݂�ƁA�w�����`�x�ɏ�����Ă���Ƃ���́A�ܗ֏������ɂ���ޏt�R�a���̈�b�Ɠ����b���L����Ă���B���q�̂悤�ɁA�L�c�i�p�͂��̈�b���u�ܗ֏����v�̂���Ƃ��ė��p�����̂ł���B �@����A����ł́A���������ܗ֏��ɏ��������������ۂ��A�Ƃ�����肪����B�������ɁA�w���@��V�ꗬ���`�L�x�ɂ��A�u�������q�̔F���ł��A�ܗ֏��ɏ���������Ƃ������Ƃł���B�������A�������O�A�ܗ֏��ɏ������������Ƃ����؋��͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�܂�A�}�O�n�̋g�c�Ɩ{���܂߂āA�����ܗ֏��ʖ{�ɂ́A�����͕t����Ă��Ȃ��̂ł���B���������āA�w�����`�x�̂����u�ܗ֏����v�Ȃ镶���́A�㐢�̂��鎞�_�ŁA���ŕ����ďo�����[�J���ȍ쐬���ł��낤�B �@��L�́u��V�ꗬ���@������v������ɁA�L�c�����̓����A���̏������U�삾�Ƃ����������A���łɏo�Ă����炵���B�����炭���̏����̏o���̂������킵���́A�����̓�������Ă����Ƃ������Ƃł���B�����͂��̕�����ٌ삵�Ă���̂����A���̘_���́A���́u�ܗ֏����v�͕����̏q��ł͂Ȃ��A���ꂩ�w�҂̋U�삾�낤�A�Ƃ����ӌ��ɑ���R�ق݂̂ŁA�������@�Ɋւ��鏑���w�I���y�ł͂Ȃ��B�����炭�L�c�����ɂ��A���̕������o�������o�܂ɂ��Ă̏��͂Ȃ������悤�ł���B �@�i��j�������� �@���Ɂu���������v�Ƃ���̂́A�������������������Ƃ��������炵�����A���ꂪ�����w�����A���̂܂ܕs���ł���B �@�����ł́A�u�ܗ֏����v�̂��Ƃ�����Ă���̂ŁA����͌ܗ֏��̉����̂��Ƃ��w���Ă���ƂƂ��݂��邪�A�ܗ֏��̏����Ƃ������̂Ɠ������A�ܗ֏��̉����Ƃ������̂́A�����ʖ{�̍\�����������ɂ����đ��݂��Ȃ��B �@������ɁA��q�̂��Ƃ��A�u�ܗ֏����v���ܗ֏��̏����Ƃ������A�O�\�ブ�@���̏����Ƃ����ׂ����̂��Ƃ���A�ܗ֏������O�\�ブ�@���̕������Ă݂������悳�����ł���B�����ŁA���̕��@���̓��e�Ɍ���ɁA�Ȃ�قǁA�����炵�����̂�����B �@������݂�ƁA�u�E�ɏ����t�����Ƃ���́A�䂪���h�̌��̎g�����̑嗪�����̊��ɋL���Ă������Ƃ������̂ł���v�]�X�Ƃ����āA�����̂������ł��邪�A���͂��ꂪ�ܗ֏����V���̌�L�Ɠ������͂Ȃ̂ł���B |

*�y�����`�z

�s���i��\�N�mᡖ��n�\���\���A���p�ܗ֏��A���ޖ�j���e�n�e�ҔV�B ���n���c�R�����t�R�a���m�������n�j��������t�B�t�R�A�R���j�n���w�����t�����k���l�n�p�e���f�Ӄ����������D�e�A�X�j���[�@�x�j�s�S�A�B�����m����Z�����}�f�������A���c�`���m�ߎ��i���Ìꃒ���p�e���F�V�g��t  �O�\�ブ��ŕ��@���@����  �O�\�ブ��ŕ��@���@���� |

| �O�\�ブ�@���@���� | �ܗ֏����V���@��L |

|

�E���t�����A�ꗬ�m���p�A��`�����j�L�V�u����B���@�A��������e�l�j�������S���n�A��A�܃c�m�\���ȃe�A�ܕ��m�\���V���A�����m�����S�w�e�A�y�[���n���J�j�i���A�S�m�L���o�e�A���m���q���V���A�ȃg��������T�w�e�A�g�������S�m�}�R�j�z�h�P�^�����j���q�A��l�j����l�j���A���@�m�P�����m�����j���A���ꏑ�m������P����P���g�m�ÃV�e�A�G�g��A����^�_�j���m�������e�A�s��S�j���A�}�S�i�N�V�e�A�܁X��j�\�e�n�����S�ցA���m�l���ō��A���S���m�e�A�痢�m�����A�ꑫ�d�R�^�u��B�����^�_�g�v�q�A���@���s�t���A���m�m���i���g�S���e�A�����n����m��j���A�����n����j���`�A��n���j���g�v�q�A�������m�S�g�N�V�e�A�����e�m���w�S�m���J�k���E�j�v�t�x�V�B�c�߉����m�G�j�ŏ��e���A�K�q�j�w�N���j�I�q�e�n�A���m���j�L�x�J���Y�B�����A�S�j���~�e�n�A��g���ȁA���\�l�j���c�S�m���w�L�x�V�B�R��n�A���p�m�q�̓j�e�A�啪�ꕪ�m���@���������X�x�V�B����m�m�Ã��b�g�V�A�����m�C�s�����g�X�B�\�X�H�v�L�x�L�Җ�B

|

�E���t���A�ꗬ�̙��p�A�傩���A�����ɋL���u����B���@�A�������ƂĐl�ɏ��|���o��n�A��A�܂̕\���ȂāA�ܕ��̝�������A�����̓����o�ւāA�y�[��͂炩�ɂȂ�A�S�����T�o�A���̔��q������A���̂�Ƒ����肳�ւāA�g�������S�̂܁T�قǂ����鎞�ɐ��ЁA��l�ɏ��A��l�ɂ����A���@�̑P��������قǂɂȂ�A���ꏑ�̓����ꃖ���^�_�ƌm�Â��āA�G�Ɛ�ЁA����^�_�ɓ��̗��āA���ւ��S�ɂ����A�}���S�Ȃ����āA�܁X��ɂӂ�A�����o�ցA����̐l�Ƃ��ł��ЁA���S�����āA�痢�̓����A�ЂƑ����͂��Ԗ�B���^�_�Ǝv�ЁA���@�������Ȃӎ��A���m�̖��Ȃ�ƐS���āA�����n����̉�ɏ��A�����n����ɏ��A��n���ɏ��Ǝv�ЁA�������̂��Ƃ��ɂ��āA�����킫�̓��S�̂䂩����l�Ɏv�ӂׂ��B���Ƃ։��قǂ̓G�ɑŏ��Ă��A�K�ɂ��ނ����ɂ���ăn�A���̓��ɗL�ׂ��炸�B�����A�S�ɂ����~�ăn�A��g�����āA���\�l�ɂ����S�̂킫�܂֗L�ׂ��B�R��n�A���p�̒q�͂ɂāA�啪�ꕪ�̕��@�����������ׂ��B����̌m�Â�b�Ƃ��A�����̌m�Â�B�Ƃ��B�\�X�ᖡ�L�ׂ����̖�B

|

|

�@�Ȃ��A�ܗ֏����V���̌�L���A����ȂƂ���ւ������肻�̂܂ܓo�ꂷ��̂��A�Ƃ����A�w�����`�x�̋L������Ēm���Ƃ���A�����炭���̕��͂��A�u���������v�Ƃ��ĒP�Ƃŗ��ʂ��Ă����̂ł���B�O�\�ブ�@���́A��Ƃ��Čܗ֏����V���̏��X�ƑΉ�������e�̂��̂ŁA����䂦�A���V����L���O�\�ブ�@���̉����ɕғ�����邱�ƂɂȂ����Ǝv����B �@�w�����`�x�̋L�����،�����̂́A�O�\�ブ�@�����܂��A�����E�O�\�ブ��{���E���������Ƃ����`�ԂɒB����ȑO�̏�Ԃł���B�����́u�ܗ֏����v�Ɖ]���A�ܗ֏����V���Ɠ����̕������������́u���������v�ƌĂ�āA�P�Ƃŗ��ʂ��Ă����̂ł���B���̒i�K�ł́A�ܗ֏��^���@���̋��E�ŁA��X�̌��Ȃ����@�[�W�����̍\�������݂����̂ł���B �@���������āA���@�������̂��Ƃ������A�O�\�ブ�@�������W���Čܗ֏��ɂȂ����̂ł͂Ȃ��A�t�̃R�[�X���l������̂ł���B�܂�A �@�@�@�@�O�\�ブ�@���@���@�ܗ֏� �Ƃ��������ł͂Ȃ��A�t�́A �@�@�@�@�ܗ֏��@���@�O�\�ブ�@�� �Ƃ����������������̂ł���B���̂��Ƃ́A�w�����`�x���u���������v�Ƃ����������c���Ă����Ă��ꂽ���Ƃ��画�����鎖�Ԃł���B�����āA�O�\�ブ�@���̉����ƌܗ֏����V���̌�L�������ł��闝�R���،�������̂ł���B �@�i�O�j���V��֑��`�� �@����́A�������V��w���`�̏��ŁA���Â�ɂ��Ă��A�w�����`�x�̂��̕����ɂ���A�s���ۓ�N�m���сn�܌��\����A�ܗ֏����������V�����M�m��䔯�A�����]�n�j���B�݁t�Ƃ����L���ɑ�������Ƃ���́A���V��֑��`���ꂽ�ܗ֏����w���̂ł��낤�B�ܗ֏����E���������Ƌ��ɂ��ꂪ���ܖL�c�Ƃɂ���Ƃ����킯�ł���B �@�L�c�����́A���V��̌n���ł͂Ȃ��A�������n���̖��ł��铹�ƕ����̒�q�ł���B���������āu���V��֑��`�̏��v���Ƃɂ���Ƃ����̂��قȘb�ł��낤���A����́A�L�c�������������`�����N�W���ɂ������Ă����Ƃ݂�A���肤�邱�Ƃł���B �@�Ƃ��낪�A������z�肵����\���́A���̒i�����������q�̋��Ð�������������ܗ֏��Ƃ������̂ł���B�����́A���V��̖��E�玟���q����ܖ@���`�����l�ł���B���������āA�u���V��֑��`�̏��v����肵���̂́A���̐�����������Ȃ��B�������A�L�c�����͕�i�N�Ԃ��łɂ�����������Ă����炵������A�L�c�Ƃɂ͕ʌn���́u���V��֑��`�̏��v���������Ƃ������ƂɂȂ�B �@������̎u�������q�́w���@��V�ꗬ���`�L�x�Ōܗ֏����u���n���Ε��v�̌܊��Ƃ��Ă���Ƃ��납�炷��A���n�������̎u�������q�̕��́A�s���S�ȓ`���ł���A����ɑ��A�L�c�Ƃɂ́A�n���Ε���������������V��n���̌ܗ֏����������Ƃ������Ƃł��낤�B �@�ł́A���V�傪������������ꂽ�ܗ֏����e�ꎮ�́A�w�����`�x�̓����ǂ��ɂ������̂��B����ɂ��āA�w�����`�x�ɂ͉��̏����Ȃ��B�w�����`�x�ɂ͑��V��͈��ŁA���@���q���ɓ`���Ȃ������Ƃ��邪�A���ۂɂ͑��V��̐Ղ͗{�q���k���ŁA�\�����I����܂ő��������B������o�L���Ɋ֘A���ďq�ׂ�悤�ɁA���̉Ƃ͌��ǒf�₵���B���V��̎q���͎����{�Ƃŗ{�炳��A���Ƃ֗{�q�ɍs��������ł���B���@���k���Ȃ������q���̉ƂɁA�`�������������P�[�X�����邩��A�ܗ֏����{�͑��V��̎q���ɗ���āA��������Ă��邤���ɎU�Â��Ă��܂����Ƃ݂���������I��������Ȃ��B �@�}�O�n�́w�O�����ϕM�L�x�ɂ́A�������M�̕������A���V�i���{�j�ɏ��グ���A�]�ˏ�V��Ɏ������ꂽ���A���̌�Ђɑ����ďĎ����Ă��܂����Ƃ����`�����L���B���̕������ܗ֏����{���ƌ������킯�ł͂Ȃ����A�}�O�ł͂Ƃɂ����A���������`�����������Ă����̂ł���B�������A���V���グ�Ƃ�������Ȍ����Ȏ���������A�n�����́w�����`�x���L���Ȃ��͂����Ȃ��낤�B����͒}�O���[�J���̓`���ł���B�������A�}�O��V���̂������Ԍn�݂̂̓��ւ̓`���ł���B �@�Ƃ�����A�u���V��֑��`�̏��v�A�n���Ε���̌܊������̌ܗ֏����A�i�p�̓����A�L�c�Ƃɏ�������Ă����A�Ƃ������Ƃł���B �@�i�l�j������ �@����͏�ɂ��łɏq�ׂ��Ă���ʂ�ł���B���Ȃ킿�A��p�w��V�L�x�̈��p����Ƃ��납�炷��́A�L�c�Ɩ{���������ƍs���͏\�ブ���ŁA������c�Ɩ{�ƍs���̂悤�ȓ�\�ꃖ���\���ł͂Ȃ��B �@�܂��A�w�����`�x�́A���̌܌��\����ɕ��������������������Ƃ����`�����L���Ă��A���ꂪ�������V��Ɏ��^���ꂽ�Ƃ͋L���Ă��Ȃ��B���������āA��c�Ɩ{��\�ꃖ��ƍs���ɂ���ٕM�̓��t�������������́A���Ƃ��Ƌ^�킵�������ł���B�w�����`�x�͂ނ��A�w��V�L�x�ł����A�������V��Ƃ��������͂܂��Ȃ�����A���̈������܂߂����t�L���́A�w�����`�x�w��V�L�x�Ȍ�ɂȂ��ꂽ�H��ł��낤�B �@�ƂȂ�ƁA����Έ����Z�ŁA����ȑO�̗��̓ƍs�����P�Ƃő��݂������ƂɂȂ邪�A�ƍs���Ƃ������́w�����`�x�i�K�ł͂܂������Ă��Ȃ��B�w��V�L�x�̒i�K�Ő�����B�Ƃ���A���̕������M�Ƃ�����c�Ɩ{��\�ꃖ��ƍs���́A���ꂪ�u�ƍs���v�Ƃ����^�C�g����L����ȏ�A���Ȃ��Ƃ��w�����`�x�̎���Ȍ�̐��앨���Ƃ������ƂɂȂ낤�B �@���Ă��āA�L�c�Ƃ̎��������\�ブ��ƍs���ƁA��c�Ɩ{��\�ꃖ��ƍs���A�ǂ���̃��@�[�W�������������������ƍs���Ȃ̂��A���邢�͂ǂ�������������������̂ł͂Ȃ������̂��A�ނ��낢���A�������������͓ƍs���ȂǂƂ��������͏����Ȃ������̂ł͂Ȃ����H�\�\���������^��ڂ��Ă���̂��A���̓ƍs���Ƃ����`���ł���B �@�ȏ�A�i�p�́w�����`�x�̂��̕⒐�ŁA�ܗ֏����E���������E���V�告�`���E�������̎l�_�ɂ��āA����炪�A���ݖL�c�Ƃɂ���Ə����킯�����A�����͌܌��\����ɕ�������i���F�ɕ��z�����Ƃ����`���Ɋ֘A������̂ł���B����炪���{�Ȃ̂��ʂ��Ȃ̂��A����͖��L���Ă��Ȃ����A���̎l�_���L�c�Ƃɂ���Ƃ����̂ł���B �@Go Back |

*�y�L�c���W���@�`�n�}�z

���V�ƕ����猺�M���� �������������������� ���������V��\�玟���q�\���Ð��� �� ���������n�������ƕ����\�L�c���� �@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@���V�ƕُ��� ������������������������ �����㕽�����Y�� �@�������������� �@�����㕽�������\���㕽������ �@�� �@�����㔪�Y�E�q�儦�����E�q�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@����c��k��M �@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���L�c�i�p

*�y�����`�z

�s�����n���j�e���p�q���s�B�t *�y�O�����ϕM�L�z �s���B���M�m�����A�����m��j�e���V�w�폢���ƁA���w�ナ��V��j�[���B�Ď��m���A�����j�s���A�ɑ��V��������A�œy�g�i�����g�J���B�ɉ߁t |

�@PageTop�@�@ �@Back�@ �@Next�@