|

宮本武蔵 資料篇 関連史料・文献テクストと解題・評注 |

|

解 題 目 次 1 2 3 4 ■ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 先祖附 伝記集

| [武蔵伝記集] | 武 公 伝 5 | Back Next |

13 肥後の武蔵門弟

|

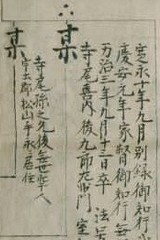

一 土水傳云(1)、武公肥後ニテノ門弟、太守初メ長岡式部寄之、澤村宇右衛門友好、其外御家中御側外様及ビ陪臣軽士ニ至リ、千余人ナリ。(2) 寺尾孫之亟勝信[後ニ夢世]・寺尾求馬信行兄弟ハ、武公親睦シテ、常ニ細工等ヲシテ、諸弟ノ稽古ニモ交ラズ、終ニ一流相傳ナリ。(3) |

一 (山本)土水*が伝えて云く、武公の肥後での門弟は、太守*をはじめ長岡式部寄之・沢村宇右衛門友好、そのほか御家中の御側・外様および陪臣・軽士に至るまで、千余人であった。 寺尾孫之丞勝信[後に夢世]・寺尾求馬信行の兄弟は、武公が親睦して、常に細工などをして、他の門弟たちの稽古にも交らず、(寺尾兄弟は武公から)ついに一流相伝となった。 |

|

【評 注】 (1)土水傳云 まず、《土水傳云》とは、「土水伝」なる書物があって、それが云う、ということではなく、「土水」という者が伝えて云う、ということである。つまり、これは伝説の情報源を記すものであり、後に見るように、この「土水」なる人物が武蔵から学んだ者だとすれば、この記事は豊田正剛による手稿の原型を残すものとみることができる。 この「土水」は、山本源五左衛門勝安(?~1693)が隠居して号したものである。源五左衛門は肥後八代の長岡家臣である。しかし『武公伝』は、姓も名も略してただ「土水」と号のみ記している。これは豊田正剛の聞書草稿の原型を留める部分であろう。正脩は『武公伝』を書くとき、それをつい踏襲している。当時の熊本でこのように「土水」というだけで通じたわけではなかろうから、これは、『武公伝』が八代という狭い範囲で共有される認識を背景に書かれていることを示す。土水は長岡家重臣だから、八代では土水というだけで通じたのである。 これは、『武公伝』の記述環境としてのコミュニティを想定せしめる書き方である。むろん『二天記』は、こういう書き方はしない。そもそも「土水伝えて云う」などとはしない。情報源は抹消されている。つまりは、記述は口承の記録性を捨てて、物語としての自立を志向している。それゆえ、『二天記』の記事の信憑性は『二天記』だけを見ていては評価できない。言い換えれば、『武公伝』を見てはじめて『二天記』の記事の意味が分かるのである。 さて、この「土水」も『二天記』では抹消された情報源の名の一つである。この山本土水は、以下『武公伝』に数度登場する名であるから、ここでこの人物について見ておくことにしよう。 豊田景英の時代の子孫が記した山本氏先祖附によれば、山本先祖・山本対馬守秀勝は、将軍足利義輝に仕えたが、義輝が松永久秀らに攻め滅ぼされて秀勝は浪人となり、山城国愛宕郡の静原(現・京都市左京区静市静原町)という山間に隠退した。その後、天正元年(1573)、信長の命で、明智光秀の家臣となったが、天正十年(1582)、本能寺の変で光秀が信長を謀殺して、秀吉・光秀の決戦となった山崎合戦で戦死。旧知の松井康之が、秀勝の子の山本源太夫勝則を密かに召出し、勝則は丹後久美浜で仕えた。その後、豊後木附城へと康之が移るとこれに従った。すなわち、山本氏は丹後以来の旧臣ということになる。 勝則の嫡子・山本源左衛門勝行は、松井康之の子・興長に仕え、慶長十一年豊後国東郡に知行百石、以後順次加増を受け、肥後に至って都合三百石の家となった。さらに天草島原戦役を経て、寛永十八年と同二十一年にもそれぞれ百石ずつの加増を受け、都合五百石に及んだ。 二男の勝安は、生地甚左衛門の養子になって百五十石の家督を継いで生地武右衛門と称した。島原役では橋津又兵衛の添頭として出陣、原城制圧のおり、組頭の橋津又兵衛と尾崎伊右衛門の両人が負傷したので、二組の足軽隊を指揮して戦功があった。 長兄の四郎太夫勝守がいて、実家山本家の嫡子であったが、島原役で戦死した。そこで、生地家に養子に出ていた勝安が山本家相続を命じられ、山本源五左衛門と改めた。役儀は御鉄炮頭・御奉行兼役である。百石の加増を受け、都合三百五十石。承応元年、父の源左衛門勝行の家督五百石を相続。このとき勝安従前の知行三百五十石は三人の弟に分与され、勝安はその後二度にわたって計二百石の加増を受け、都合七百石となった。 長岡家は三万石の所帯なので、七百石知行の源五左衛門はむろん重臣筆頭格、大名家なら家老である。長岡興長の死後、寄之と直之の代にも仕えたが、やがて隠居して「山本土水」と改め、隠居料として合力米百俵を支給され、後に加増され知行二百石を受けた。 この山本源五左衛門の生年は、先祖附では不詳だが、おそらく元和年間の生れで、武蔵が肥後に逗留するようになったときは、まだ二十代前半であろう。年齢は寺尾求馬助とさして差がないと推測しうる。 山本源五左衛門が武蔵流に学んだことを傍証する資料はないが、源五左衛門嫡子の山本源左衛門勝秀が、武蔵の門弟・寺尾孫之丞(夢世)に学んだらしい。源左衛門は初名「源助」。現在五輪書のうち最も流布している細川家本の各巻奥書に、宛先としてある「山本源介殿」というのが、それであろう。 山本源助への五輪書伝授は、各巻いづれも寛文七年(1667)二月五日の日付をもつ。宛名が「源介」だから、まだ山本源左衛門と名のらざる以前のことである。前年の寛文六年(1666)に寄之が死んで、直之が家督したころなので、まだ父親の源五左衛門は現役である。 山本源助は、合力米百俵を受け、御側支配御中小姓頭と近習をつとめ、鉄炮頭の上座、というところで、いかにも重臣・山本源五左衛門の嫡子として扱われたようである。源助の家督時期は先祖附では不明だが、父源五左衛門が隠居して家督七百石を源助が相続して、山本源左衛門勝秀となった。しかし病気して、治療のため上京したが、結局そのまま京都で病死した。 山本土水を嗣いだ嫡子の源左衛門勝秀が死んだので、その本知五百石を、土水の弟・山本弥左衛門が継ぐことになった。この山本弥左衛門が、意外なことで豊田家とかかわる。すなわち、延宝七年(1679)、豊田正剛の父・専右衛門高達が、奉行役の掘口庄右衛門と出入の儀有之、という事件が起きる。出入となると只では済まず、是非審判をうけることになった。そのとき豊田高達の身柄を預かって詮議(審問)したのが、山本弥左衛門である。 この結果、相手の掘口庄右衛門に非があるということになり、直之の勘気を蒙り御暇、つまり家禄を召上げられて、浪人の身となった。豊田高達は赦免され、役目(勘定頭)も元通りに回復された。しかも、同年八月、合力米二十石を拝領、御馬乗組に召加えられ、御台所頭を命じられたのだから、事件後加増も昇進もあった。 この高達の代に豊田家は大いに出世するが、それには、重臣の山本源五左衛門、弥左衛門兄弟の後押しもあったのであろう。山本土水は弟の弥左衛門よりも長生きして、元禄六年(1693)に死去した。 さて、冒頭の「土水伝えて云う」ということだが、山本源五左衛門は武蔵に接する機会はあったかどうか。上に見たように、彼が島原役に戦功があったというから、年齢からして、武蔵が肥後に滞在して客死するまで、長岡家臣として熊本でしばしば武蔵を見たり会ったりする機会のあった人である。したがって、晩年の武蔵について見聞を語り伝えることのできた人物である。 次の問題は、その「土水伝えて云う」のを誰が聞いたか、ということである。『武公伝』はそれを誰とも記さないから不明である。これを豊田正剛が聞いたということにすれば、正剛は、寛文十二年(1672)の生れだから、土水が死んだ元禄六年(1693)には二十二歳、土水生前に話を聞けないことはない。 豊田正剛が聞いたとすれば、『武公伝』のここに山本姓ぬきで「土水」とあるわけである。というのも、正剛の父・高達は、この長岡家中きっての実力者・山本源五左衛門のサポートもあって出世したようだから、正剛には親しい人物である。「土水伝えて云う」は正剛の関係意識を反映したもので、正剛の聞書手稿にあった文言であろう。 ただし、「土水云う」ではなく「土水伝えて云う」とある。これは言い伝えであり、その伝説性からすれば、山本土水の話じたいが間接的伝聞だということもありうる。山本土水がこんな話を聞いたというのを、豊田正剛が聞いた、ということである。それを正剛は晩年に書き残し、それを正脩がここに収録したということである。したがって、『武公伝』のこの記事になるまでに、いくつかの媒介を経由しているというところである。 Go Back |

*【二天記】

《平日供廻リハ侍六人程、鎗持挟箱馬ナル由。大組頭ハ今日備頭ナリ。門弟ハ長岡式部寄之主、澤村宇右衛門友好主ヲ始メ、諸士千人ニ及ブ。寺尾孫之允勝信、同求馬信行、此ノ兩人ニ流儀相傳アリ。孫之允、後夢世ト號ス》

*【山本氏略系図】

○山本対馬守秀勝―勝則―勝行┐ ┌――――――――――――┘ ├四郎太夫勝守 嶋原役戦死 │ ├源五左衛門勝安─源左衛門勝秀 │ 土水 初名源助 │ ├伝左衛門勝成 山口へ養子 │ ├金右衛門勝為 │ └弥左衛門金重 勝秀死後家督相続

*【山本氏先祖附】 源五左衛門勝安

《高祖父山本源五左衛門勝安儀は、右の源左衛門二男ニて、生地甚左衛門養子ニ相成百五拾石家督仕、生地武右衛門と申候。有馬御陣の節、橋津又兵衛添頭ニて、城乗の節二の丸ニて鑓を合敵一人突留、蓮池の上ニて又一人討取、橋津又兵衛・尾崎伊右衛門両人共手負候故、二組の足軽武右衛門下知仕、鉄炮能打せ候旨ニて、御帰陣の上ニて為御褒美御知行百石御加増被下、兄四郎太夫討死仕候付て、源左衛門嫡子ニ被仰付、苗字を山本ニ改候様被仰付、山本源五左衛門と改、御鉄炮頭御奉行兼役被仰付候、其後百石御加増被下及三百五拾石申候。親源左衛門、承応元年八月病死候付、家督被仰付、本知五百石被為拝領、源五左衛門え被下置候。初の御知行三百五拾石の内、五拾石は源左衛門三男山口伝左衛門勝成ニ御加増ニ被下、百五拾石は同四男山本金右衛門勝為ニ新知被下、百五拾石は同五男山本弥左衛門金重ニ新知被下候。源五左衛門儀は両度ニ弐百石御加増被下、七百石ニ及申候。要津院様〔寄之〕八代御入城の節は、右の役儀相勤、覚雲院様〔直之〕八代御入城の節、御番頭被仰付候。其後隠居被仰付候付、山本土水と改申候。為隠居料百俵被為拝領、其後御加増知弐百石を隠居料被下候》 *【山本氏先祖附】 源五左衛門勝安 《源五左衛門嫡子・山本源左衛門勝秀、初名ハ源助と申候。御合力米百俵被為拝領、御側支配御中小姓頭・御鉄炮頭の上座被仰付置候。其後家督七百石被下候。然処病気ニ付て、為養生上京仕候処、本復不仕、京都ニて果申候。因茲、右源左衛門本知五百石を、土水弟・山本弥左衛門被為拝領候。土水儀は、元禄六年十月病死仕候》

*【山本氏先祖附】 源五左衛門金重

《曾祖父・山本源太左衛門金重儀、初名は弥左衛門と申候。源左衛門五男ニて、覚雲院様御側被召仕、新知百五拾石被為拝領、御鉄炮頭被仰付、追々御加増被下三百石ニ相成、御側御中小姓頭・御奉行兼役被仰付候処、親・源左衛門本知五百石被為拝領、御番頭被仰付候。此節源太左衛門と改申候。元禄二年十二月病死仕候》 *【豊田氏先祖附】 高達 《直之公御代、御中小姓被召直、御馬方相勤居申候内、御納戸役被仰付、其後御勘定根取役被仰付、延宝七年、御奉行役・掘口庄右衛門と出入の儀有之、専右衛門は山本弥左衛門え御預被成、御詮議被仰付、事相済被成御免、御役儀如本被仰付、同年八月、御合力米弐拾石被為拝領、御馬乗組被召加、御台所頭被仰付》 |

|

(2)武公肥後ニテノ門弟 ここでの話は、肥後における武蔵の門弟のことである。武蔵に直接学んだのは、いかなる人々か、という話である。 まず、太守をはじめ長岡式部寄之・沢村宇右衛門友好、という名が出ている。 「太守」というのは肥後細川家当主であり、第一に細川越中守忠利(1586~1641)のことであろうが、「忠利公」と特定してはいない。前述のごとく、忠利は柳生宗矩から『兵法家伝書』を伝授された人であり、また柳生流の雲林院弥四郎が側を離れず付いており、しかも武蔵が肥後へ来た年にはすでに病気がちで、翌年3月死亡するから、かりに武蔵に学んだとしても、その内実たるや割引いて考える必要がある。この点は三十九ヶ条兵法書の記事に関連して再説するであろう。 また武蔵は、忠利死後も肥後に滞在していたのだから、ここでいう「太守」は家督を相続した光尚(1619~50)も含めているのか、不明である。ただし光尚には、江戸以来、柳生流の梅原九兵衛が附いているから、実際には武蔵の門弟とするわけにもいくまい。 したがって、この「太守」に関しては、武蔵がたまに兵法披露に及んだというに留まるようで、武蔵の「門弟」にまでなったとするのには少なからず難がある。事実関係はそういうことであるが、後に見るように『武公伝』には、武蔵が忠利に「兵法書三十九ヶ条」を献呈したとある。これはその信憑性を別にすれば、柳生宗矩が忠利へ『兵法家伝書』を授与したこととパラレルな説話が、武蔵流末孫には出来ているということである。 次の「長岡式部寄之」とある人物は、豊田家の主筋にあたる長岡家の祖先である。『武公伝』には寄之の関連記事が再三登場する。 長岡寄之(1617~66)は、細川忠興の六男として生れ、幼名岩千代。忠利には異母弟になる。五歳にして、嗣子のない松井興長の養子になった。寄之を養子にしたことで松井家は、忠興所縁の長岡姓を名のるようになった。寛永七年(1630)寄之は元服して式部を称す。天草島原役出陣のおりは、二十一~二歳。寛永十六年(1639)、若年寄就任、藩政の中枢に入る。したがって、武蔵が肥後に来て住んだ当時二十四~二十九歳、すでに家老の一人であった。 正保二年(1645)細川三斎(忠興)が死ぬと、三斎の居城だった八代城は、その翌年から筆頭家老・長岡興長が預かることになり、その家臣団も八代へ移った。以後、八代城は代々長岡氏の居城となった。これに対し、嗣子の寄之は細川家老職なので熊本城二之丸の長岡屋敷に居住した。寛文元年(1661)興長が病歿すると、三万石の長岡家当主として八代入城。同時に、寄之の嫡子・直之が家老になった。しかし間もなく寛文六年(1666)寄之は五十歳で歿。 寄之は、父の興長ともども武蔵の世話を焼いたようである。ことに武蔵が発病すると、あれこれ看護のことに手を尽している。寄之は当時二十代後半なので、年齢からして武蔵に兵法を学んだというのはありうることである。 なお『武公伝』は長岡「式部」寄之と記している。これは武蔵滞在当時の寄之の職名。ただし、寄之も後に「佐渡」を襲名するので、ここでわざわざ「式部」とする必然はないのだが、興長の「長岡佐渡」と区別するために、そういう書き分けをしたのであろう。 また、ここに寄之と並んでもう一人名が出ている「沢村宇右衛門友好」(1605~65)は、これも細川家重臣の一人である。『武公伝』には後ほど関連記事も出てくる。この沢村宇右衛門は、松井仁平次元常の四男で、沢村大学吉重(1560~1650)の養子となった人である。 松井仁平次の父は角田因幡守藤秀、将軍足利義輝に仕えた人だが、義輝が攻め滅ぼされて、浪人して号宗伊。また母は松井康之の姉(松林院)である。足利幕府に仕えたということでは、細川藤孝や松井康之らと同僚である。松井康之の姉が角田因幡守藤秀に嫁して生した男子が、三平次・仁平次の兄弟。この兄弟は叔父の松井康之に従い、後に賜姓され松井を名のる。 かくして、沢村宇右衛門は、松井康之の姉孫ということになる。長岡興長には叔母の孫にあたる。長兄が松井外記元勝で、島原役で戦死したが、子孫は長岡家家臣として八代で存続した。次兄は出家して湘雪守沅、三兄は角田団兵衛勝貞である。ちなみに、湘雪守沅(1588~1668)は京の東福寺不二庵住、前出の大淵和尚肥後招聘にあたって説得したという。現在、東福寺霊雲院には、細川忠利光尚父子が寄贈したという「遺愛石」なる湘雪守沅遺物がある。 沢村宇右衛門は松井仁平次四男で、初名松井庄次郎。沢村家養子になって、宇右衛門、諱友之、のち友好。先祖附には、十七~八歳の頃、まだ部屋住だった細川忠利に児小姓に召出され、以後側に仕えたとあり、大坂冬の陣のとき忠利に御供したともあって、記述に矛盾がある。大坂冬の陣には宇右衛門は十歳頃であろうし、忠利が家督相続するのは、元和六年(1620)だから、忠利の部屋住は宇右衛門十六歳以前であろう。 ともあれ、宇右衛門は忠利側近として仕え、知行千石、のちに、歴戦の英雄で重臣の沢村大学吉重の養子となり、小姓頭で知行三千石。島原役では忠利の側についたが、城乗りの当日二ノ丸で首級二つあげるなどして、戦後知行倍増され六千石、備頭を勤める。慶安三年(1650)、死去した沢村大学の家督五千石を嗣いだ。自分本知も合わせて都合知行一万一千石。ただしその内千石を、沢村八郎左衛門友秋(大学義弟・九兵衛吉正の嫡子)に内分したので、知行一万石である。家老職も勤めて、宇右衛門は寛文五年(1665)六十一歳で歿。 宇右衛門養父の沢村大学が武蔵と親しかったという伝説がある。武蔵が廻国して肥後へ来て、沢村大学が知り合いだったので滞在し、沢村大学が武蔵が来ていることを主君の忠利に告げたところから、忠利が武蔵の兵法を信仰し学ぶようになった、という異伝である(寺尾家記)。つまり、長岡佐渡(興長)ばかりを武蔵旧知の人物とする説が、今日支配的な状態なのだが、別の肥後伝説では、もう一人、沢村大学のような人物の存在もある、ということである。 また他には、筑前の『丹治峯均筆記』には、沢村大学が死に臨んだ武蔵の見舞いに行って…云々、という話もある。沢村大学は他の家中にも聞こえた武将だから、筑前の黒田家中にもこういう伝説が伝わっていたのである。 武蔵が肥後に滞在した時期、沢村宇右衛門は三十四~九歳という年齢である。これも、武蔵に学んだというのはありうることである。 長岡式部寄之も沢村宇右衛門も、家老や備頭という重臣だが、当時まだ当主ではなく、年齢からしても双方武蔵の門人になって学んだという可能性はある。彼らに共通しているのは、『武公伝』の環境にとって関係のある人間であること、つまり、寄之は細川三斎の子だが長岡興長の養子になり、しかも長岡家当主となって八代に入城した人である。沢村宇右衛門は、父が松井康之の甥で松井姓を名のった人である。伯父は長岡家に仕えて、その子孫が八代にいる。 つまり二人とも八代に縁がある。『武公伝』が八代の伝説資料だからこそ、とくにこの二人の名を留めるのである。それゆえ、彼ら以外に重臣で武蔵に学んだ者はいないか、となると、『武公伝』の伝説は情報を与えはしないのである。 細川忠利は柳生流を学び、柳生宗矩とは近しい関係にあった。しかるに、長岡式部寄之と沢村宇右衛門が、他にどのような武芸流派を学んでいたか、そのあたりの資料を見ないので、実際のところ、いかなる具合であったか、判然としない。このあたりは一定の留保が必要で、『武公伝』のような武蔵流末の伝説のみを鵜呑みにすることはできない。これが山本土水(源五左衛門)の話だというところで、ようやく凧糸が切れずにいるのみである。 ところで以上のような人々、すなわち主君と家老重臣をはじめとして、細川家中とその周辺で武蔵の門弟になった人々の数は多いというのが次の話である。 御家中、御側・外様とあるが、家中の諸士、忠利側近、そして外様に列する諸士たちである。ここで外様というのは必ずしも明確ではなくが、譜代の者ではない、豊前以来の新参の連中を指すのであろう。 また、陪臣・軽士に至るまで、とある。陪臣というのは、細川家から見た場合のことで、前出事例では豊田家や山本家のように、長岡興長の家臣であって、細川家直臣ではない人々のことである。また、軽士というのは、知行をもたぬ切米取りクラスの下級武士、たとえば、若き柴任美矩のような軽輩のことである。 要するに、上は殿様から下は軽士にいたるまで、武蔵の門弟は千人以上もあった、ということである。京大坂や江戸のような大きな都市でもないのに、門弟千人以上とは大げさな、話が大きすぎやしないか、という意見もあろう。ただ、細川家は五十万石の大所帯なので、陪臣下士まで含めれば数万の武士団である。豊田正剛の頃には、肥後では柳生流の田中隼之助(止水)に門弟千五百人に及ぶというケースもある。したがって、他に例がないわけではない。 しかし、そのことよりも、前に話が出たように、「武公平居閑静シテ」という武蔵の日常なら、武蔵が門弟千人を教えたというのはありそうにない。あるいは、武蔵の兵法遣いは滅多に見られなかった、という中西孫之丞の話も後で出てくる。べつに出し惜しみでもあるまいが、武蔵が直々に教えるという機会は少なかったのではあるまいかと思える。第一、武蔵は兵法指南のために肥後へ来たのではない。そしてまた武蔵は遊客なので、兵法指南の任務を負わされたのでもない。いわば、一人の文化人、生きた伝説の人として、肥後に滞在していたのである。 とすれば、小倉から門弟たちを引き連れてやって来ない限り、肥後での門弟千人というのはありえない話である。ところが、武蔵が小倉から引き連れてきた門弟たちの話は、肥後には口碑伝説としても残っていない。そもそも、小倉での武蔵門弟に関する伝説は何もない。したがって、武蔵が九州へ来て積極的に門弟を育てたという痕跡がない。それゆえ肥後の「門弟千人」という伝説は、むしろ異例のものだということは承知しておかねばならない。 もちろん、当時すでに有名な「宮本武蔵」であるから、肥後で武蔵流兵法が一時的に繁昌した可能性もある。とはいえ、武蔵が死んだ後、そうした人気が続いたかというと、そうでもないようで、武蔵流は肥後でも兵法諸流派のうちの一つにすぎないのである。武蔵が遺した兵法流派が、肥後で支配的になったという事実はない。 今日の武蔵評伝において、当時肥後では、太守以下こぞって武蔵の弟子になった、以後肥後では二天一流が主流になった、という類いの世迷言を書く例が見うけられる。だが、それは近代の者らの空想にすぎず、もとより『武公伝』にも『二天記』にもない話で、根拠なき妄想である。この点、ここで改めて注意を喚起しておく。 Go Back |

*【細川家略系図】

○藤孝┬忠興┬忠隆 内膳 │ │ └興元├興秋 │ ├忠利─光尚─綱利→ │ │ 宇土 ├立孝─行孝─有孝→ │ ├興孝 刑部 │ └寄之 長岡

*【二天記】

《寛永十八年[辛巳]二月忠利公ノ命ニ依テ、始テ兵法ノ書三十九箇条ヲ録シテ献之》

*【長岡(松井)家略系図】

○康之┬興之 │ └興長=寄之┬直之┐ │ │ └正之│ ┌──────────┘ ├寿之┬豊之┬営之┬徴之→ │ │ │ │ └祐之├直峯└庸之└誠之 │ └弘之  長岡寄之

*【角田(松井)家略系図】

○角田因幡守藤秀┬松井半右衛門盛秀 妻松井康之姉│ 三平次元秀 │ └松井仁平次元常┐ ┌――――――――――――――┘ ├松井外記元勝─七郎左衛門勝次 │ ├湘雪守沅 東福寺霊雲庵 │ ├角田団兵衛勝貞 │ └松井庄次郎 沢村大学養子 宇右衛門友好  沢村大学

*【寺尾家記】

《宮本武藏玄信、回國の折柄當國に來り[忠利公御代]、澤村大學知音たるに因り留滞す。大學之を上に告奉りければ、迎て兵法を問ひ、大に御信仰遊され、遂に師として學び玉ふ》 *【丹治峯均筆記】 《武州死去前々日、細川ノ家臣澤村大学、病臥ヲ訪ル。武州マクラヲアゲテ、「御尋祝著致シ候。今生ノ御暇乞ニテ候」ト申サル。大学被申ニハ、「御病氣左程大切トモ見ヘズ。御養生候ハヾ御快氣有ベシ」トアイサツシテ帰ラル。其跡ニテ、武州、隨仕ノ面々ニ申サルヽハ、「當家ニテ大学ハ、武功ト云、人品ト云、人ノ目當ナル人也。武藏ガ死ヲ知テ暇乞申スニ、養生セバ可善ル杯之アイサツ、大学ニハ不似合事也」トノ玉フ。死ヲ知ル事、眞トニ悟道ノ人也》  長岡屋敷と沢村屋敷  熊本城 |

|

(3)寺尾孫之丞勝信・寺尾求馬信行兄弟 今日一般に武蔵の高弟とされ、武蔵から一流相伝を受けたという寺尾兄弟の記事である。彼らは肥後における重要関係人物であり、これ以後にも『武公伝』に記事が登場するので、まずはこの寺尾兄弟のことをみておく必要があろう。 この寺尾兄弟は、細川家臣・寺尾佐助の二男と三男である。寺尾佐助は、親の代から備前の宇喜田麾下にあったが、周知のように関ヶ原合戦で宇喜田家滅亡、寺尾家も備前を退転して後、佐助は慶長七年(1602)に細川忠興に召抱えられた。この当時、細川家は丹後から豊前へ転封、寺尾佐助は豊前時代以後の新参家臣である。しかし順次出世加増されて知行千五十石となった。佐助の跡目は長男の喜内(九郎左衛門勝正)が嗣いで、これが寺尾本家、以降子孫が存続した。 寺尾氏先祖について見ると、先祖附によれば、寺尾氏はもともと上州新田一族で、寺尾本地は上野国寺尾庄、以下子孫は甲斐高野城に居住した。寺尾豊前の代に武田信玄に属したが、信玄没後甲州を退転して、いかなる所縁か備前国に流れてきて、その後宇喜多直家の麾下に入ったらしい。沢田庄(現・岡山市沢田)に住し、名を寺尾越前と改めた。隠居後、寺尾越前は小西行長に仕え、宇土に居たこともあるようだが、その後備前へ帰ったという。とにかく、寺尾兄弟の曽祖父寺尾越前、祖父孫四郎の代には、宇喜多直家に仕えて、備前に居たのである。 近代の俗説に、武蔵の「父」新免無二が、新免伊賀守とともに宇喜多勢に属し、それゆえ宮本武蔵も宇喜多軍で関ヶ原に出陣したとするものがあるが、これは空想小説の類であり、もとより根拠のない憶説である。それよりも、実際に宇喜多麾下にいたのは、まさに武蔵弟子の寺尾兄弟の曽祖父・祖父なのである。 ところで、寺尾家系には、寺尾兄弟の祖父・孫四郎の弟たちについて、甚之允(加藤肥後守清正に仕え、知行三百二十石余)、勝重(寺尾孫左衛門。生国肥後。浅野因幡守長治に仕えて知行百石)、勝尚(寺尾与三左衛門。生国備後。母は水野日向守家来三箇角兵衛娘。知行百五十石)という記事がある。とすれば、寺尾兄弟の曽祖父寺尾越前は、諸国を流転していたらしい。 というのも、肥後や備後を生国とする息子たちがあるからには、寺尾越前は一家を引き連れて転々としていたのである。甚之允が加藤清正に仕え、その弟の孫左衛門勝重が肥後生れだとすれば、寺尾家は肥後に居たことになろう。また、祖父末弟の与三左衛門勝尚が備後生れで、母が水野日向守の家臣三箇氏だとすれば、寺尾家は備後福山にもいたわけで、これは水野勝成が備後へ入国した元和以後のことになろう。また、肥後生れの孫左衛門勝重が浅野長治に仕えたすれば、少なくともこれは、浅野長治が三次領主となる寛永九年以後のことである。 叔父が甥よりも年下というのはありうることだから、これは矛盾はない。しかし孫の佐助が慶長七年に豊前の細川忠興に仕えるようになったあとも、祖父の寺尾越前が肥後の加藤・備後の水野・安芸の浅野と各地を渡り歩いていたことになろう。寺尾越前一家は離散して、子や孫はそれぞれ諸国に主家を見出していたのである。 ところで、寺尾兄弟の父・佐助は二男で、佐助長兄に作左衛門という人物があり、これが孫四郎嫡子ということになる。ところが、寺尾家系図は、彼は本多美濃守忠政に仕えて五百石知行で物頭役とする。我々はこの記事に注目している。というのも、この寺尾作左衛門は、おそらく播州時代の武蔵を知っているからである。 先祖附によれば、作左衛門の子孫は江戸で旗本になったという。しかし、大和郡山時代でも本多家中分限帳には、三百石知行の寺尾四郎右衛門という名が見えるから、この作左衛門の子孫は本多家にその後も仕えていたことが確認できる。 さて、すでに本サイトの諸処で論考があるところだが、本多忠政が伊勢桑名から播磨姫路へ転封になるのは、大坂戦後の元和になってからである。作左衛門がいつから本多忠政に属したか不明であるが、本多忠政に仕えたとある以上、少なくとも播州姫路にいたことはたしかである。作左衛門は本多忠政に仕え寛永三年(1626)に死去、とすれば彼は姫路で死んだのであり、そのころ武蔵も播州にいたから、寺尾作左衛門は武蔵を見知っていたということになる。 武蔵は、姫路を中心に東は明石、西は龍野と、本多忠政とその女婿の小笠原忠政に親近し、武蔵養子の三木之助は本多家に出仕し、その姫路宮本家は知行七百石を食んでいた。寺尾作左衛門は寛永三年六月死去、すなわち武蔵の養子・三木之助が、本多忠刻に殉死したひと月後のことである。 寺尾家は本多家中にその後も存続しているから、寺尾兄弟の従兄弟たちは同じく播州時代の武蔵を知っていることになろうし、武蔵の教えを受けたかもしれない。とすれば、武蔵が九州へ下る以前から、何事か武蔵に関する情報は小倉の寺尾家に入っていた可能性もある。――これが、我々が「播州姫路の寺尾家」という存在に注目する所以である。 寺尾兄弟の父・佐助は、慶長七年(1602)に細川家にありついて召抱えられた。はじめ知行四百石で鉄砲二十挺頭。寛永二年(1625)、大坂城天下普請に功あって三百石加増。寛永九年(1632)、忠利の肥後入部にともない、肥後へ移る。三百五十石加増され鉄炮五十挺頭。都合千五十石である。佐助は島原役にも活躍して、慶安元年(1648)まで生きて卒去。 佐助の弟に寺尾市郎右衛門あり。肥後の加藤家に仕えていた叔父寺尾甚之允の養子となった。しかし、加藤忠広改易後、おそらく牢人していた甚之允も病死。このため、市郎右衛門は、ちょうど肥後へ移住してきた兄の左助の所に同居。そうして細川家に召出され十扶持。その後、寛文六年(1666)二百石の知行取りになった。 上記のように、寺尾兄弟の父・佐助が細川家に召抱えられたのは慶長七年(1602)。息子の寺尾孫之允(1613~72)も、求馬助(1621~88)も、その生年からすれば、寺尾佐助が豊前小倉へ来て後の産らしいから、彼らは二人とも小倉生れの小倉育ちである。これは一応念頭におくべきポイントであろう。 佐助長男の喜内(のち九郎左衛門勝正)は、上記の通り嫡男として家を嗣ぐのだが、はじめ寛永十年(1633)に、父とは別禄で知行二百五十石を与えられ、父佐助の鉄炮隊添頭(副隊長)を勤めている。慶安元年(1648)父が死ぬと、千五十石の家督を相続した。これが寺尾の本家である。 |

*【寺尾氏略系図】 ○寺尾孫四郎義重…孫四郎 越前 ┐ ┌─────────────┘ ├孫四郎─────────┐ | | ├甚之允 加藤清正仕 │ | | ├孫左衛門勝重 生国肥後 │ | | ├玄利勝正 │ | | └与三左衛門勝尚 生国備後 │ ┌────────────┘ ├作左衛門 本多忠政仕 | ├佐助 勝永 ───────┐ │ 慶長7年細川忠利仕 │ | | ├七兵衛 │ | | └市郎左衛門 │ ┌────────────┘ ├九郎左衛門 勝正 喜内 | ├孫之允 信正 勝信 夢世 | └求馬助 藤兵衛 信行  寺尾氏関係地図  肥後熊本城  備後福山城  播磨姫路城  豊前小倉城 |

|

ところで問題は、二男の孫之丞である。この寺尾孫之丞は、『武公伝』には「勝信」という諱が記されているが、筑前二天流の伝書では「信正」である。これは承応年間の柴任三左衛門宛五輪書相伝の記名によるものである。それゆえ順序としては、孫之丞は「信正」から「勝信」へ名を改めたのである。そして晩年隠居して「夢世」と号したようである。 寺尾孫之丞は、細川家に仕官した形跡はない。寺尾家系には、《寺尾孫之允、後夢世。牢人。宇土郡松山手永ニ居住》とあって、まさに「牢人」なのである。『武公伝』には、仕官しなかったとも、牢人だとも記していない。これはいささか不審であるが、他方、別の箇処では、夢世(孫之允)は一代限りで、兵術を子孫に伝えなかったと記す。 筑前の『丹治峯均筆記』は、寺尾孫之允信正→柴任美矩→吉田実連→立花峯均と次第する系譜にあるものだが、ここでも孫之丞が一生仕官しなかったとの言い伝えを記している。ただし、『峯均筆記』に「細川家の家臣だとはいえ、その身は一生仕官せず」とあるのは一見奇妙な記述だが、これは寺尾家は細川氏に仕える家だったが、孫之丞自身は一生仕官しなかった、という意味であろう。 さて、寺尾孫之丞は一生仕官しなかった。二男だから召出しのチャンスを待つか、養子の口でもなければ、仕官できない。孫之丞が仕官しなかったのは、成り行きとしてそうなったのであろうが、それよりも、おそらく兵法修行のためであろう。 そしてこれは、孫之丞がいつから武蔵の弟子になったか、という問題にリンクする。今日、寺尾孫之丞は武蔵が肥後に来た後の門弟だとする説が一般的である。しかし、『武公伝』には彼がいつ武蔵の門弟になったか、明記していない。しかも、筑前系の『丹治峯均筆記』には、寺尾孫之允が「多年の功を積んで」当流を相伝したと記す。 武蔵が肥後に滞在して客死するまでの五年足らずの期間では、「多年の功」を積んだとは言いがたい。この説を採れば、寺尾孫之丞は武蔵が肥後へ来る以前から、武蔵の弟子であったとしなければならない。少なくとも十年や十五年は武蔵に従って学ばなければ、このように「多年の功」を積んだとは云うまい。 武蔵が死んだとき、孫之丞は三十三歳である。父親が慶長七年(1602)に小倉へ来て細川家に仕えたのだから、孫之丞は小倉で生まれてそのまま小倉で育ったのだが、寛永九年(1632)細川家が肥後熊本へ転封となり、父や兄弟とも寺尾一家は肥後へ移る。これが、孫之丞二十歳のときである。 ところが、小倉城主の後釜には、小笠原忠政が播州明石から入城である。忠政に仕える伊織を養子にして立てた宮本家も小倉へ移る。武蔵も播磨から豊前へやってきた。 再度いえば、そのとき孫之丞は二十歳である。したがって、こういう仮説が可能である、――武蔵が小倉へやって来たと聞いて、若き孫之丞は肥後から生れ故郷の小倉へ戻り、武蔵に入門した。しかも「播州姫路の寺尾家」から、武蔵に関する情報は以前から入っていたし、それを仲介として、小倉へやってきた武蔵に入門したのではないか。 この仮説だと、孫之丞が入門して武蔵卒去まで十三年、『峯均筆記』の「多年の功」を積んだというにはやや足りぬが、ほぼ矛盾しない。 もう一ついえば、寺尾孫之丞が一生仕官しなかったことである。若い頃から武蔵に隨仕していたという状況を想定すれば、もちろん仕官していては自由な身ではないから、隨仕修行はできない。これは、彼が仕官よりも兵法修行の方を撰ったということである。 では、細川家に所属していない「牢人」寺尾孫之丞は、寛永十四~五年(1637~38)の天草島原一揆のさいの諸大名動員のとき、いかなる行動をとったか。この点は興味深いところである。 天草島原一揆は、肥後細川家にとっては、目と鼻の先の対岸で生じた一大事であり、最大の兵力動員でこの軍役に応じた。寺尾家先祖附によれば、原城攻めには、寺尾佐助と嫡男喜内が父子一緒に戦闘に参加し、昇(旗指物)を本丸に入れたとある(寛永十五年二月二十八日)。三男の寺尾求馬助は有吉舎人組なので、別の部隊で働いた。しかるに、先祖附には記録がないが、『綿考輯録』によれば、寺尾孫之丞が寺尾佐助と喜内ともに戦闘に参加していたらしい。 つまり孫之丞は、寺尾家の者として、父と兄に属して戦ったわけである。「牢人」とはいえ、こういう戦時には、実家を助けるものだったようだ。もし孫之丞が小倉で武蔵に隨仕していたなら、それは武蔵の指示だったかもしれない。武蔵自身は、義理のある小笠原家の部隊に属して戦場へ出ている。 その後、武蔵が肥後入りすると、孫之丞もこれに従って肥後へ戻ったと思われる。そのあたりの状況を想定してみると、――寛永十七年(1640)七月、武蔵が肥後に現われた最初は、寺尾孫之允の案内による私的な旅行だったであろう。他にも小倉の門弟を連れていたかもしれない。まずは孫之丞の父・寺尾佐助の屋敷にでも逗留したであろうが、武蔵が旧知の長岡興長に肥後へ来ていると報せたために、以下興長の取り持ちで、あれよあれよという間に細川家の客分にされてしまった。孫之丞は武蔵の肥後滞在中、側に隨仕し世話をしたであろう。そして武蔵の死に間際に、草稿の兵書五巻(五輪書)を託され、武蔵死後は肥後に留まり、以後数十年、在野の人として武蔵流兵法を教えた。――というのが、『丹治峯均筆記』の「多年の功」という記事に依って導かれる推測である。 むろん、これは一つの仮説に留まるものであり、またそれ以上のものではない。ただし、寺尾孫之丞がなぜ兵書五巻(五輪書)を武蔵から託されえたのか、それに対する答えは、このような「多年の功」という以外にはなさそうである。 この孫之丞とともに名が挙がっているのは、弟の寺尾求馬助(1621~88)である。後に藤兵衛を名のったが、伝書等では求馬助が一般的だから、我々もそれに效って求馬助としておく。この求馬助という名について、「くめのすけ」と読んだ明治の『肥後先哲叢書』に倣って、そうルビを振る武蔵解説本が今日でもあるが、これは「元馬」とも宛字するから、「もとめのすけ」と訓むのが妥当である。この点、諸人著作に訂正を要するであろう。 求馬助は寺尾佐助の三男であり、孫之丞の弟である。先祖附その他によれば、寛永十年(1633)十三歳で細川忠利に召出され十六歳まで児小姓、寛永十三年(1636)十六歳で元服して知行二百石、つまり、父や兄とは別禄の新知をうけたのである。十八歳のとき島原役に出陣して戦功あり、褒美を与えられた。寛永十六年(1639)、鉄炮十挺頭で長岡式部組。つまり、長岡寄之の組子になった。 このように求馬助は少年の時から細川家に仕えているから、「牢人」だという兄の孫之丞のように、自由な身ではない。おそらくは、ときどき肥後へ来る孫之丞に教えを受けていたであろうが、求馬助二十歳のとき、武蔵が肥後へやって来たのである。求馬助は、武蔵が肥後に滞在するようになって後の弟子であろう。 年齢のことをいえば、求馬助は兄孫之丞よりも八歳年下ということになる。武蔵死去当時、二十五歳、したがって若いから、孫之丞のように武蔵門下で「多年の功」を積むという条件にはない。それゆえ武蔵からの求馬助への一流相伝という伝説については、疑問ありとせざるをえない。このことはよく認識されるべきである。 さて、『武公伝』の記事は、孫之丞・求馬助の寺尾兄弟は、武蔵が親睦して、常に細工などをして、他の門弟たちの稽古にも交らなかった、という。つまり、別格の扱いの特権的門弟で、一流相伝されたというのが、ここでの話である。 「常に細工などをして」というのも面白い。細工というのは工芸で、武蔵が刀装や鍔、楊弓など手遊びしていたのを手伝っていたということか。とにかく寺尾兄弟は、稽古もせずに、いつも武蔵の遊芸細工の手伝いばかりしていたのに、一流相伝されたというわけである。 この逸話は、寺尾兄弟は肥後の武蔵門人の中でも別格だったということを強調するものである。いかにも『武公伝』らしい伝説である。それはそれでよかろうが、問題はそれよりも、ここにいう「一流相伝」のことである。 『武公伝』は、寺尾孫之丞と求馬助が一流相伝を受けたと記す。他は武蔵の「門弟」として記録するから、この寺尾兄弟だけが武蔵から相伝されたとするもののようである。 ところが、おもしろいことに、寺尾兄弟のうち、弟の求馬助だけが相伝を受け、孫之丞のことを記さない肥後の武蔵流末資料がある。 すなわち、志方半兵衛の『兵法二天一流相伝記』によれば、武蔵伝統の事とあって、武蔵肥後入国の最初から、だれよりも寺尾求馬信行に目をかけて兵法稽古、師弟の仲は水魚の交わりのごとく親密であったことを語り、あまつさえ、いつも武蔵がこう云っていたという。 ――「おれは全国六十余州を廻国して、望みの者に兵法を伝えたが、未だ求馬助のような弟子を得なかった。空しく我が道統を失うのを歎わしく思っていたのだが、幸にも求馬助のような達人を得たのは、まさに我が道の天理に叶う故と悦び、一流の奥儀を残らずすべて求馬助に伝授できた。門弟多き中にもこの道を伝えたのは、求馬助信行一人に限る」と。 要するに、寺尾求馬助こそが真の唯一相伝者だという話である。むろん、武蔵がこんなことを語るはずがないから、これは露骨な作為、自派のタメにする伝説である。が、さて、こんな話が出るのは、肥後武蔵流に諸派あって、志方半兵衛は道統だけではなく血筋が、寺尾求馬助の系統だからである。すなわち、志方半兵衛は養子に出たから姓こそ違え、寺尾藤次の息子であり、すなわち求馬助の孫である。 しかも興味深いのは、求馬助ではなく孫之丞の方を唯一相伝者とする流派があることだ。それは筑前系武蔵伝記の『丹治峯均筆記』の記事である。すなわち、それによれば、武蔵の門人数百人のうち、寺尾信正ただ一人が相伝をしたというのである。こちらは、既述のように、寺尾孫之允から柴任美矩へ、柴任から筑前黒田家中の吉田実連へ、そして筆者である立花峯均へという伝系であるから、寺尾孫之丞を唯一相伝者とするわけである。 このように、寺尾兄弟のうち孫之丞だけを唯一相伝者とする伝系もあれば、求馬助だけを唯一相伝者とする伝系もあって、「唯一」なのに複数あるというのも妙な話だが、それぞれの流派セクトの排他的主張であるから、もちろん鵜呑みにするわけにはいかない。 これに対して『武公伝』は、孫之丞と求馬助の二人が相伝者だとする。この点は後継『二天記』も同様である。この点に関するかぎりでは公平な話である。ただし、『武公伝』の別項記事によれば、筆者の橋津正脩は、夢世(寺尾孫之允)の弟子・堤次兵衛から五法相伝を受けたらしい。とすれば、『武公伝』の橋津正脩は、寺尾孫之丞の名を当然記すわけである。したがって、『武公伝』が夢世(孫之允)の名を記すからといって、やはり伝系セクトの話だから、寺尾兄弟だけを相伝者とする排他的伝説であることには相違なく、必ずしも公平というわけではない。 ともあれ実際には、寺尾兄弟の他に相伝弟子があったかもしれないし、なかったかもしれない。あるいは一人も相伝者はなかったかもしれない。というのも、寺尾孫之丞は、求馬助系統からは無視されるし、逆に寺尾求馬助は、筑前の孫之丞系統からは無視されている。そうしてみると、寺尾兄弟は二人ともそのように無視される余地があったということ、言い換えれば、もともとこの二人には一流相伝の明確な証拠がなかったということになる。もし明確な証拠があれば、だれしも納得せざるをえないから、いかにセクト的伝説だとしても、こういう無視は生じない。 そこで、そもそも寺尾兄弟は果たして武蔵から相伝を受けたのか、という問題がある。なるほど、武蔵が寺尾兄弟に「相伝」したという証文証書の類を遺していない。ようするに、あれこれ武蔵遺物が多い肥後なのに、武蔵が発行した相伝印可文書は存在しないのである。五輪書の伝授が相伝の証拠になるのは、寺尾孫之丞門流のことである。 そもそも、武蔵はだれにも相伝などしていなかったのではないか、という可能性がある。肥後に限らず、武蔵がだれかに一流相伝したという証文証書の類は現存していない。言い換えれば、門弟は多かったけれど、他流派が遺しているような相伝印可文書は、こと武蔵に限っては存在しないのである。五輪書の記すところによれば、武蔵は入門時の誓文すら取らなかったようである。武蔵のやり方は当時の常識を外れていた。だれでも武蔵の弟子になれる。しかし、だれにも他流のような印可免許状を出していない。 武蔵の相伝印可文書が存在しない以上、孫之丞・求馬助の兄弟二人に「一流相伝」があったと『武公伝』がいう、そのこと自体が肥後八代の伝説のようである。この一件は、後出の記事において、また改めて検証してみることにしよう。 Go Back |

*【武公伝】

《夢世ハ一代ニテ兵術子孫不傳。筑後殿・山名十左衛門殿・浦上十兵衛・柴任三左衛門ナド皆夢世ノ高弟也》 *【丹治峯均筆記】 《二天流兵法二祖、寺尾孫之允信正ハ、細川家ノ家臣タリトイヘ共、其身ハ一生仕官セズ、熊本ノ城下近邑ニ引篭リ、耕シテ生涯ヲ送リ、福力アツテ米銭ニ乏シカラズト云リ。武州公数百人ノ門人ヨリ撰ビ出シ傳授アリシ人ナリ。法名夢世ト号ス。小兵ナガラ力量アリシトイヘリ。寺尾ノ本家、今尚細川ノ家臣タリ》 《武州、門人数百人ノ内、肥後之住人、寺尾孫之允信正一人、多年ノ功ヲ積テ當流相傳セリ》  寺尾家系 寺尾孫之允 「寺尾孫之允、後夢世。牢人 宇土郡松山手永ニ居住」  九州関係地図

*【寺尾氏先祖附】

《翌廿八日之朝、本丸江御昇を入可申由ニ付、御本陳より柵を破り、佐助・喜内鑓を入而御昇を入申候》 *【綿考輯録】 《夜中柵際に詰めたる御鉄炮頭或は両御旗本を守護し、或は柵外に出て御鉄炮うたせ候中ニ就て、寺尾喜内ははやく御昇を柵の前に出し、左助と共ニ下知いたし候に、敵大勢ひかえたるにかゝり鑓を合、同所にて寺尾孫之丞も鑓を合候》(巻四十七)

*【寺尾家先祖附并諸扣】

《私高祖父寺尾藤兵衛儀、佐助三男ニ而御座候。妙解院様御代、於當御國寛永十年二月十三歳ニ而被召出、十六歳迄御側ニ被召仕、寛永十三年七月元服被仰付、御知行弐百石被為拝領、有吉舎人組ニ而有馬御陳ニ罷越、於彼地首尾能御座候ニ付、御帰陳之上ニ而御花畑江被召出、為御褒美黄金一枚、御袷御単物御帷子共ニ五ツ被為拝領候。寛永十六年御鉄炮拾挺被成御預、長岡式部殿御組ニ被召加候。妙應院様御代、寛文七年御鉄炮弐拾挺被成御預、有吉大蔵殿御組ニ被召加候。寛文十三年十二月御加増百石被為拝領、延寶七年御鉄炮三拾挺被成御預、氏家甚左衛門組ニ被召加候。貞享五年六月病死仕候》

*【寺尾氏略系図】 ○寺尾佐助 勝永 ─┐ ┌───────┘ ├九郎左衛門 勝正 喜内 | ├孫之允 信正 勝信 夢世 | └求馬助 信行 後藤兵衛─┐ ┌───────────┘ ├佐助 信形 | ├新助 信景 | ├藤次 玄高 ―半兵衛 志方之経 | ├忠四郎 勝明 後加賀助 | ├弁助 信盛 後改新免 | └郷右衛門 勝行

*【兵法二天一流相伝記】

《武藏傳統の事、當國入來の初より、寺尾求馬信行、兵法懇情の稽古、萬人に越、第一其道一より百通、師弟の中如水魚、武藏平日語て曰、「我六十餘州廻國して、望の者に傳ふと雖も、未信行の様なる弟子を得ず、空しく我道を失ふ事歎思ふ所に、幸達人を得る事、是我道の天理に叶ふ故と悦び、一流の奥儀、少も不殘傳授し畢。門弟多き中に此道を傳ふる事、信行一人に限る」、太守光尚公へ武藏其旨を申上、則召出され、於御前兵法御覧遊され、其後御大切の御稽古にも、度々御打太刀相勤、武藏同前、御前に相詰、御稽古の御相手に相成、数年相勤》 *【丹治峯均筆記】 《武州、門人数百人ノ内、肥後之住人、寺尾孫之允信正一人、多年ノ功ヲ積テ當流相傳セリ》 *【二天記】 《門弟ハ、長岡式部寄之主、澤村宇右衛門友好主ヲ始メ、諸士千人ニ及ブ。寺尾孫之允勝信、同求馬信行、此ノ兩人ニ流儀相傳アリ。孫之允、後夢世ト號ス》 *【武公伝】 《夢世ノ弟子、山本源介勝秀[土水男。後ニ源左衛門ト云]、井上角兵衛正紹[一流傳授相済、寛文七天八月五輪書相傳後、素軒ト云]、中山平右衛門正勝[後ニ箕軒ト云]、提次兵衛[後ニ又兵衛ト云、改一水ト云]、此外餘多有レドモ此等ハ大抵傳授モアリシ由、初ヨリ二刀ヲ以テ教ルナリ[此五法、提又兵衛ヨリ予相傳ス。八水ト云]》 |

14 兵法遣い至極静かにして

|

一 武公兵法ツカイ方、至極静ニシテ、譬江バ江口湯谷ナドノ仕舞ヲ見ガ如シ。(1)[常ニツカハズト、中西孫之亟話](2)

|

一 武公の兵法の遣い方は至極静かで、たとえば、「江口」「湯谷」などの仕舞を見るようであった。[常には(兵法は)遣わなかったと、中西孫之丞の話] |

|

【評 注】 (1)武公兵法ツカイ方、至極静ニシテ これは中西孫之丞の話だと情報源を記すから、これも豊田正剛段階の原型を留めた記事であろう。世に謂うところの剣豪武蔵、その兵法遣い、すなわち、その刀法剣技はいかなるものか。それを語るのがこれである。 意外にも、武蔵の兵法の使い方は至極静かだという。スピードが速い、遅いというのではない。「静か」だというのである。 では、どのように静かだというのか。――たとえば、「江口」「湯谷」などの仕舞を見るようであった、という話である。 この仕舞というのは、むろん能の舞いである。仕舞というのは能のいわば略式演舞で、衣装・囃子・大道具を用いず、謡のみでシテ一人が能のハイライトシーンを舞う。近世初期の武蔵の時代に、武士の嗜みとして仕舞をするようになった。江戸中期には、それが盛んであったらしく、ここの譬えに仕舞の話が出てくるのである。 筑前系武蔵伝記『丹治峯均筆記』には、武蔵は日ごろ仕舞をしていて、宮本伊織には(兵法ではなく)仕舞を教えた、という伝説を記している。 さて、仕舞にもいろいろある。ここは「江口」「湯谷」など、という例をあげている。すでに承知の方には迷惑な蛇足ながら、この二つの作品について述べておく。 「江口」の方は世阿弥作品で、西行と江口の遊君の有名な歌の応酬をめぐって僧と女がからむ。江口は難波江の入口にあった遊里である。現在は大阪市淀川区に地名をとどめる。問題の歌は、新古今集等にあって有名なもので、西行法師が遊女に一夜の宿を乞うて断られ、 世の中を厭ふまでこそ難からめ 仮の宿りを惜しむ君かな と、恨みを述べる。一夜の宿を貸すくらいいいじゃないか、それなのに、あなたはそれを断るのだなと。「江口」に登場する旅の僧は、遊女に宿を断られた西行のことを思って、いたわしいことだと嘆く。そこに女が現われて、旅の僧と問答、一夜の宿を貸してほしいという西行の頼みを断った歌――世を厭ふ人とし聞けば 仮の宿に心留むなと思ふばかりぞ――の真意を説く。俗人のしかも女性に僧が教えられるという逆転の構図がおもしろいのではなく、実はこの女が、西行に宿を断わった江口の君の亡霊と判明して、中入。しかも、江口の君の正体が普賢菩薩だと解説が入って、いきなり空間は聖なる次元へ飛翔する。 後半は、月が澄みわたる川面で舟遊びをする遊女達が現れる華やかな場面。江口の君は二人のツレを従えて登場、身の儚さを嘆きつつ煩悩を諭しながら序之舞。ここが見せ場で、いつしか遊女は普賢菩薩の姿に変え、川舟は白象に変じ、白雲に乗り西の空へ去る。旅僧は合掌して見送るのみ。エロスとタナトスの止揚としてのニルヴァーナ。手垢がついた表現を厭わずにいえば、まさに幽玄である。 もう一つの「湯谷」〔ゆや〕も有名な能のタイトル、作者は不詳。喜多流のみ「湯谷」と書く。観世・金春・金剛の諸流は「熊野」と書いて「ゆや」と読ませる。内容は同じである。 平宗盛は遠江国池田の長・湯谷を愛妾にしている。湯谷の老母が病いに倒れ、母の手紙を侍女がたずさえて湯谷を迎えに都に上ってくる。湯谷は宗盛にその手紙を見せ暇を願う。しかし宗盛は許さない。それどころか、宗盛は《いかにも心を慰めの花見の車同車にて、ともに心を慰まん》と花見の供を命じ清水寺へ。湯谷は母を案じて憂鬱、清水寺に着いて御堂で観世音に祈る。花の下ですでに宴が始まり、湯谷は宗盛に呼ばれて出るうち、ついあたりの華やかな春景色に目を奪われ、花の美しさをめでて舞う。春花の華やかさと湯谷の憂愁。宗盛のもとへ参じ、《いかに熊野。一さし舞ひ候へ》と請われて彼女の舞ううち、にわかに村雨が降り出し花を散らす。湯谷は歌を詠む、 いかにせん都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん 宗盛はその歌に感じ、湯谷の帰国を許す。湯谷はこれも観世音の御利生と感謝し、宗盛の気持ちの変わらぬうちにと、その場から故郷に旅立つ――という筋立て。 仕舞は「嶺の雲、花やあらん初桜」と謡う。シテの湯谷が《あら面白の花や候》とつい舞い出すあたり、《寺は桂の橋柱。立ち出でて峯の雲。花やあらぬ初桜の。祇園林下川原。南をはるかに眺むれば。大悲擁護の薄霞。熊野権現の移ります。御名も同じ今熊野。稲荷の山の薄紅葉の。青かりし葉の秋。また花の春は清水の。ただ頼め頼もしき。春も千々の花盛り》と。春花の華やかさと憂愁の基調には、諸行無常の嘆きもまた愛着の深き情けもある。 この「湯谷」も「江口」も、シテが女でしかも華やかな登場だが、死と無常の深い憂愁のなかに美とエロスの輝きがあり、それがいかにも悠揚とした舞いの進行のうちに、普賢菩薩や観音菩薩の聖なる空間へ昇華される。 ここで『武公伝』のいう、武蔵の兵法遣いが至極静かだった、それは「江口」や「湯谷」の仕舞を見るようだったというのは、譬えとして適切なものだったかどうか分からない。ただ、仕舞を想起すれば、至極静かな兵法遣いというのも、何となくイメージ可能である。 現在、武蔵の二天一流を伝承するという流派には、能舞のような動きを示すものもある。「ズー、タン、ヘッタイ」という聞きなれぬ発声とともに動く。とても実戦では役立ちそうにみえないが、そのズーと入る動きで相手の動きを封じ、制圧するという話である。 しかし、こういうことも、『武公伝』の時代にすでに語られていた、武蔵の兵法遣いが至極静かだった、という伝説から生じたものではないかという印象もある。言い換えれば、超人的に強い武蔵ならば、仕舞のような動きもありうる話だろうが、凡庸な剣士が武蔵を真似ても、それは無益な仕儀であるかもしれない。 たしかに、五輪書には、太刀は速く振ればよいというものではない、振りよいほどに静かに振れ、という教訓がある。ただしそれは、動きを緩慢にしろという教えではなく、相手を斬るんだという気持ちで太刀を振れ、ということなのである。 Go Back |

*【丹治峯均筆記】

《伊織モ造酒之助モ、兵法者稽古ナカリシトイヘリ。伊織ニハ仕舞ヲ教ラル。武州、平日仕舞ヲ致サレシトカヤ》  能 江口  能 湯谷

*【五輪書】

《一 太刀の道と云ふ事 太刀の道を知ると云ふは、常に我差す刀を指二つにて振るときも、道筋よく知りては自由に振るものなり。太刀を早く振らんとするによつて、太刀の道逆ふて振りがたし。太刀はふり能き程に靜にふる心なり。或は扇、或は小刀など使ふやうに、早く振らんと思ふ事惡しゝ。其れは小刀きざみと云ふて、人の切れざるものなり。太刀を堤げては、あげよき道へ上げ、横にふりては、横にもどりよき道へもどし、如何にも大きに肱を延べて、強くふること、是太刀の道なり。我兵法の五つの表を遣ひ覺ゆれば、太刀の道定りて振りよき所なり。能々鍛練すべし》(水之巻) |

観能図部分 天正十六年(1588)豊臣秀吉の聚楽第に後陽成天皇行幸 |

|

この明石氏一族のうち、黒田官兵衛を頼って仕えた子孫は、のちに黒田家中で家老として重きをなした。他方、肥後にも明石氏子孫があった。 八代の明石氏先祖附によれば、明石丹後守は嫡子ながら病身のため剃髪して号桂立、よって弟の左近太夫が家督したのだが、左近太夫が関白秀次事件で切腹というから、この人が明石則実であろう。事件後、桂立は息子の明石半四郎とともに、松井康之を頼って丹後久美浜へ身を寄せた。明石半四郎は久美浜で松井康之(興長の父)に召抱えられ、康之が豊後杵築へ移るとともに、明石父子はこれに隨った。 明石半四郎は関ヶ原役後、知行百五十石を与えられ、助兵衛重方と名のった。のち五十石加増で都合二百石である。細川忠興の子・岩千代(のちに寄之)が興長の養子になったのだが、そのとき明石助兵衛は、岩千代のお付となり、忠興の命で岩千代の乳母を後妻に入れた。彼女は寄之の乳人ゆえに長岡家で尊重され後に御局になった。 明石桂立にはもう一人弟があり、明石右京進範宗(1554~1640)である。右京進は信長に仕え、信長死後は秀吉の御詰衆になった。文禄四年(1595)の関白秀次事件で兄左近太夫は切腹、右京進は致仕して摂津国大江という所(現・大阪市京橋付近)へ浪居し、大西道也と名を改めた。 大西という姓も赤松末葉にある姓で播州に多い。ともあれ大西道也は、その後も茶人として生きて、寛永十七年(1640)に八十七歳で歿、長命である。元和二年頃、自身も茶の大家である細川忠興に呼ばれて茶の御伽をしたが、そのとき長岡興長の屋敷に居留した。これは兄の明石桂立が松井康之に世話になり、また甥の助兵衛重方が興長に仕えていたからであろう。細川忠興は大西道也を客分にして世話しようとしたが、道也はこれを辞退した。というのも、大坂陣後、家康から先知を回復しようという話があったがそれを辞退し、その上以前から池田氏の世話にもなっているからというわけである。道也は摂津へ戻ったが、代りに、自分の息子を仕えさせることにしたようである。 大西道也に息子があり、名を明石熊市といった。熊市は仕官を望んだので、明石助兵衛はこの従弟・熊市を小倉において養育した。熊市は元和年中に長岡興長に出仕、そのとき、中西孫之允宗昌と名のるようになった。それが、『武公伝』のここに名が出ている中西孫之丞その人である。 その後、中西孫之丞は寄之(岩千代)の部屋附になったのだが、これは従兄の明石助兵衛の関係であろう。寛永九年細川家国替のとき肥後にやってきた。寛永十一年将軍家光が京に上ったとき、寄之も上京、そのおり孫之丞は納戸奉行・横目取次を兼務し寄之に随行した。寛永十五年(1638)の島原役に出陣、このとき三十五歳である。寄之御側を命じられていたが、つい武勇を発揮して、三ノ丸一番鑓一番首。しかるに、このおり寄之の側を離れたため、とかく軍法上問題が生じたが、結局新知百石を与えられ、同二十年には三十石加増されて知行は百三十石になった。 ここで、中西氏先祖附で注目されるのは、武蔵が病死したおりのことが、中西家に言い伝えられ記録されていることである。すなわち、武蔵病中に長岡寄之が見舞いに行ったところ、武蔵が寄之に頼んだので、中西孫之丞は病気中より武蔵に付けられ、万事取計うように寄之から命じられたとのことである。 周知のように、武蔵死去後の長岡監物宛宮本伊織書状(五月二十九日付)によれば、寺尾求馬助も武蔵の病床に配されたようだが、こちらは細川家の手配である。長岡家の方からは、それとは別に、この中西孫之丞が付けられたようである。 『武公伝』の後出記事はこのあたり少し違っていて、武蔵が死ぬ前に、寄之に頼んだのは、自分はもう死ぬので、ご家来の弟子のなかで、有馬(島原戦役)で役に立った者を付けてほしい、とのことなので、寄之は、武蔵病中から中西孫之丞を付け置いた、とする。 ご家来の弟子ということなので、中西孫之允も武蔵弟子だったという設定で、しかも有馬陣で武功のあった者を付けてほしいとの武蔵の依頼だが、中西氏先祖附にはそういう話はない。ただ、武蔵の依頼により寄之が命じて病床に付けたとあるだけである。 このとき長岡寄之は家老で、二十九歳である。中西孫之丞は四十二歳である。武蔵が孫之丞を病床に付けて欲しいと頼んだとすれば、それは肥後逗留以来の最近の付合いではあるまい。むしろ武蔵は、中西孫之丞の父である茶人・大西道也と旧知の間であり、孫之丞が子供の頃から知っていたからかもしれない。このあたりは推測でしかないが、明石氏が黒田如水と関わりがあるところからすれば、武蔵と中西孫之丞の父祖をつなぐ播磨の線は看過しえないのである。 武蔵が死んだ年、中西孫之丞は江戸へ行く。寄之二男の与兵衛(正之 1642~66)が証人(人質)で江戸詰になるのにお供したのである。孫之丞には嫡子・又兵衛があり、寄之の兒小姓で仕えていたが、病死したため、寄之が養子をとらせた。 播州姫路城主・松平下総守忠弘の家来・柴山五兵衛友実の五男で、柴山金弥という者、これが奉公を望んで江戸へ出ていた。正保四年、金弥十二歳の時、長岡寄之が児小姓に召抱え肥後へ連れ帰った。中西孫之丞は柴山金弥を養嗣子にして、これが中西角之進重春である。 万治元年(1658)中西孫之丞は、家督を角之進を譲り隠居。しかし、中西孫之允はそれから四十年以上も生きた。中西孫之丞が死んだ年、豊田正剛は二十九歳、それゆえ生前この中西孫之丞から話を聞いた可能性がある。こういう長命の人物が、武蔵の話を語り伝えたのである。中西孫之丞は大西道也の息子である。とすれば、こういう能芸がらみの話にもなったのであろう。 さて、中西孫之丞に関連して迂回をしたが、ここで『武公伝』の話にもどせば、「常につかはず」というのは中西孫之丞の話だという。この註記を入れたのは、豊田正剛であろう。とすれば、本文とともに、正剛の草稿にすでにあった註記であるということになる。 ちなみに、『二天記』には、この武蔵の兵法遣いの逸話そのものがない。景英は、『武公伝』にあったこの記事を割愛したのである。その理由は不明だが、取捨選択して削除した以上、この逸話に意義を見出さなかったのであろう。 Go Back |

*【明石・中西氏略系図】

○明石左近太夫─────┐ ┌──────────┘ ├丹後守 桂立 ────┐ |┌─────────┘ |└助兵衛重方――五郎兵衛重武 | 妻寄之乳人 | ├左近太夫 関白秀次事件連座切腹 | └右京進 大西道也 ──┐ ┌─────────┘ └中西孫之允宗昌 =角之進重春  細川三斎(忠興)像

*【中西氏先祖附】

《高祖父中西孫之允宗昌儀は、右の大西道也二男ニて初名熊市と申候。三斎様道也を被召呼候節、熊市儀は奉公望ニて召連罷越候処、松井采女取持ニて智海院様江申上置候付、明石助兵衛重方育相成居申候処、豊前国小倉ニ□□切米弐□□□□被召抱御側被召仕候。此節中西孫之允と改申候。其後要津院様、岩千代様と奉申候節、御附ニ被仰付御部屋ニ相勤申候。(中略)其後要津院様御部屋住料弐千俵御加増被成候節、孫之允え拾石御加増被成為拝領候。同(寛永)十四年切支丹一揆蜂起の時、智海院様御先手御供奉願候処、不被為成旨ニ而前々より被仰付置候通、要津院様御側離レ不申大切相勤可申旨被仰渡候付、則要津院様御供ニ而天草表え罷越申候。同十五年二月廿七日要津院様有馬の城三丸御仕寄場御出被成付而竹把裏御陣小屋ニ被成御座候処、鍋嶋手抜懸の由ニて諸手騒候を被成御覧、早速被成御出浮候付、孫之允儀は非番ニて居申候得共、鎧着仕御小屋ニ駈付直ニ御供仕、(中略)御帰陣の上有馬ニて働の様子は追々被聞召候得共、右より被仰渡置候所を違へ候段不届被思召候ニ付、御褒美の席不召出候段被仰渡候。(中略)此段被聞召上翌日又々被召出、御父子様御同座ニて要津院様被仰渡候は、孫之丞儀武功は勿論の儀被思召上候得共、不覚の働其分ニて難被召置一旦右の通被仰渡候、追々奉公振次第御取立可被下旨御懇意被仰渡候ニ付、重畳難有奉存候段御請申上候、其節玉名郡の内宮内村・庄寺村両所ニ而百石被為拝領候御書出取持仕候。寛永廿年御奉公手全相勤候旨ニて、玉名郡請村・坂上村於両所三拾石御加増被為拝領候御書出并別紙目録所持仕候。正保二年五月、新免武蔵病死の節、病中ニ要津院様御見廻被成候処、武蔵遺言の趣付て、孫之允儀病中より御附被成、萬事取計候様ニ被仰付》 *【長岡監物宛宮本伊織書状写】 《一筆致啓上候。然者、肥後守様、同名武蔵病中死後迄、寺尾求馬殿被為成御付置、於泰勝院大渕和尚様御取置法事以下御執行、墓所迄結構被仰付被下候段、相叶其身冥加、私式迄難有奉存候。此段乍恐、至江戸岩間六兵衛方江、以書状申上候。乍慮外、弥従貴殿様も可然様被仰上可被下候。随而書中之印迄、胡桃一箱并鰹節一箱弐百入致進上候。恐惶謹言》(5月29日付) *【武公伝】 《正保二天[乙酉]五月十九日、熊本千葉城ノ宅ニ病卒ス。卒去ノ前、病中寄之公ニ被申上ハ、「私死候ハヾ、御家來弟子ノ内ニ、有馬ニテ手ニ會ソロ〔候〕者ヲ、附置セ被下候樣ニ」トノ事故、病中ヨリ中西孫之亟[宗昌]被附置》 |

15 林羅山の新免玄信像賛

|

一 武公門弟数輩ノ内、御旗本石川左京、武公ノ真ヲ寫シテ、讃ヲ林道春ニ憑マル。板坂卜齋、价タルヨシ。(1) 其語詞、羅山文集ニ出。今コヽニ抄出ス。

新免玄信像ノ賛 旋風打連架打者、異僧之妄語也。袖裏青虵飛而下者、方士之幻術也。劍客新免玄信、毎一手持一刀、稱曰二刀(一*)流。其所撃、所又捔、縱横抑揚、屈伸曲直、得于心、應于手、撃則摧、攻則敗。所謂*、一劔不勝二刀、試〔誠*〕是非妄也(非幻也*)。庶幾進可以學萬人敵也。若推而上之、則淮陰長劔、不失漢王左右手。以小譬大、豈不然乎 右林羅山作 (2) |

一 武公の門弟多数あるなかで、御旗本の石川左京は、武公の姿を写して、讃を林道春〔羅山〕にたのまれた。これを板坂卜斎が仲介したらしい。 その語詞は、『羅山文集』に出ている。今ここに抄出する。

新免玄信像の賛

「旋風打、連架打」は、異僧〔普化〕の妄語である。袖裏の青蛇の飛んで下るは、方士〔呂洞賓〕の幻術である。剣客・新免玄信は、一手ごとに一刀を持ち、称して曰く「二刀(一)流」。その撃つところ、また指(刺)すところ、縦横抑揚、屈伸曲直、心に得、手に応じ、撃てば則ち摧く、攻れば則ち敗る。所謂*、「一剣は二刀に勝たず」と。まことに*これは(異僧のような)妄ではない、(方士のような幻でもない*)。ねがわくば、さらに進んで、万人の敵(兵学)を学んでもらいたいものだ。もしこれをおし進めていえば、すなわち淮陰の長剣、漢王は左右の手(両将)を失わず、である。小をもって大に譬えれば、まさにそうではないか。 右、林羅山作

|

|

【評 注】 (1)石川左京、武公ノ真ヲ寫シテ、讃ヲ林道春ニ憑マル 武蔵の肖像画の制作にまつわる話で、林道春(羅山)がそれに賛を寄せたという話である。林羅山(1583~1657)は周知の人物である。近世日本儒学の開拓者にして、家康以来四代の将軍に仕えた儒官であり、幕藩体制確立のイデオローグとなった人物である。 羅山賛武蔵肖像画は、原本は現存しないが、模本を見るに、下に二刀をもった武蔵の像を描き、上に賛詞を書くもので、右掲のようなものである。この羅山賛武蔵肖像画は人気が高く、後世模本が多く作成されたようである。それも武蔵流末にかぎったことではなく、他流派の者や剣術に無縁な人々にも保有されたらしい。 さて、羅山賛武蔵肖像画の制作にまつわる『武公伝』の逸話記事は、後継『二天記』にもほぼ同じ内容が記されているところから、今日では周知の話になっているが、初出はむろんこの『武公伝』の記事である。それによれば、武蔵の門弟の中に旗本の石川左京という人があり、その人が(自身で?)武蔵の肖像を描いて、その賛を林羅山に依頼した。そのとき板坂卜斎が仲介した、ということである。つまり、 (1)武蔵門弟の旗本・石川左京が、武蔵の姿を写して、 (2)その画賛を、林道春(羅山)に頼んだ。 (3)この件について、板坂卜斎が仲介したらしい。 という三点が情報のポイントである。 《真を写す》というのは、肖像画を描くときに使った用語で、今日の「写真」という語の古義である。『武公伝』の記事によれば、この石川左京という人は、自ら筆をとって武蔵像を描いたもののようである。 『武公伝』はこう書いているのだが、では、『武公伝』の作者はどこからこの情報を得たのか。――固有の伝説口碑があって、誰かからこの話を聞いたのか。それなら誰から聞いたか。しかし、この点について、『武公伝』は何も記していない。とすれば、『武公伝』がこの記事を書いた根拠はどこにあるのか。 実は、それに近いことが羅山文集に書かれているのである。羅山文集(寛文二年版)を見るに、その卷四十七に、新免玄信像賛が収録されている。そのタイトル「新免玄信像賛」の下に割注してあるのは、 《石川左京某求之。板坂卜齋爲之价》 という記事である。すなわち、石川左京某がこれを求めた、板坂卜斎がこの仲介をした、とある。 ちなみに云えば、ここに出てくる板坂卜斎(1578~1655)は、二代目卜斎、号如春。親の卜斎宗高の代から家康に仕えた。侍医であるが、むろん教養人として御伽衆の一人であった。卜斎は浅草寺あたりに住んで、民間医療活動もしていたらしい。彼の歴史に名を残す業績は、正保元年(1644)ころ、日本最初のオープンな図書館・浅草文庫を設立したことである。 羅山文集の註記によれば、この板坂卜齋が仲介をして、羅山が石川左京某の求めに応じて賛を作ったということである。したがって、板坂卜斎の仲介という記事も含めて、『武公伝』は、羅山文集のコメントに依拠してこれを書いたものらしい。 ところが、話は基本的に同じだが、『武公伝』では奇妙に情報要素が水ぶくれしている。つまり、羅山に画賛を頼んだ者は、羅山文集には「石川左京某」とのみあって、それ以上の情報はない。ところが、『武公伝』には上記のように、それが「武公門弟」の「御旗本石川左京」という者だとある。つまり、『武公伝』の段階で、この石川左京なる人物について、「武蔵門弟の旗本」という情報増補が生じていたのである。この差分が『武公伝』で増加した説話要素である。 実際、『武公伝』のいうように旗本に石川左京なる者があるかというと、たしかに旗本の石川家は複数存在するが、どれも石川左京ではない。それゆえ、「御旗本石川左京」なる人物は存在しないのである。 改めて確認しておけば、羅山文集のコメントでは、「石川左京某」とある以外に何の情報もない。「某」とあって諱も記さないから、手がかりもない。『武公伝』のいう「武蔵門弟の旗本」とは、むろん、本来は羅山文集に《石川左京某求之》とのみあったのを、憶測によって増幅したということであろう。 「旗本」石川左京というような説が発生したのは、羅山は幕府御用学者であるから、これは江戸での話だという後世の錯覚によるものである。江戸の話なら、石川某は旗本だろうという推測回路を経由して、この伝説は出来上がる。 これに対し後継『二天記』の方は、この「御旗本」石川左京という属性を語らない。ただし石川左京が「武蔵門弟」だという話は残している。『二天記』を見ると、この新免玄信像賛にまつわる制作伝説は、なお動いて変化増殖していたようである。

(1) まず、『二天記』には「石川左京という人」とあって、発話の距離が遠くなり、旗本だという記事がない。その代りに、「江府」と場所名を記して、これを江戸での事蹟だとする。

こうした伝説変容は興味深い。『武公伝』の記事は、まだ『羅山文集』の註記とつながっている。『二天記』作者は『羅山文集』を参照しておらず、ただ『武公伝』を参照したのみで、そこから潤色を施している。『武公伝』が書きとめた伝説は、『二天記』においては、すでに紙一重どころか、かなりのズレが発生しているのである。(2) しかも、武蔵が江戸を去るとき、肖像を描いて、と具体的な状況を語って、話は『武公伝』とは違う方へ進展している。 (3) 石川左京が、武蔵画像を「信仰」していたとあるが、これも『武公伝』にはない記事である。ここでの「信仰」というのは今日の意味とは異なり、像を礼拝する行為である。 (4) 『武公伝』にあった、板坂卜斎が仲介したという記事は消えている。『武公伝』の筆者とは違って、『二天記』の記者には、板坂卜斎はなじみのない名になっていたのであろう。 それゆえ、『武公伝』と『二天記』の間にこうした伝説変容が見られるとすれば、これは発展途上にあった新しい伝説で、しかも肥後ローカルの伝説であったとみなすのが妥当であろう。 しかしながら、今日でさえなお、この逸話をめぐって伝説進化がみられるというのも、ある意味では興味深いことである。それというのも、戦後のことだが、『二天記』の「石川左京」を、播州龍野円明流伝書にその名がみえる「石川主税」と同一視するという珍現象が生じたのである もとよりこの同一視は、何の根拠もないことであって、杜撰な混同と謂うべきものである。「石川主税」の方は、本多家家臣であって、『武公伝』のいう旗本ではない。『二天記』にはその「旗本」という属性を欠落させているから、『武公伝』ではなく『二天記』しか見たことがない者には、こうした混同の余地を生じたのである。 しかしながら、『武公伝』の石川左京にしろ、『二天記』の石川左京にしろ、それは羅山文集が書き付けたコメントから発した憶説の所産であって、決して実体のある人物ではない。言い換えれば、肥後で生まれた伝説の人物なのである。 ようするに今日の我々は、羅山文集の謂う、石川左京某がこれを求めた、板坂卜斎がこの仲介をした、という記事以上の情報をもたないのが事実である。この件に関するさらに立入った論説所見を知りたい人は、本サイト[資料編]林羅山・新免玄信像賛のページを参照されたい。 Go Back |

林羅山  林羅山賛武蔵画像例

*【林羅山文集】 《新免玄信像賛 [石川左京某求之。板坂卜齋爲之价] 旋風打連架打者、異僧之妄語也。袖裏青蛇飛而下者、方士幻術也。劔客新免玄信、毎一手持一刀、稱曰二刀一流。其所撃所又捔、縦横抑揚、屈伸曲直、得于心應于手。撃則摧、攻則敗。可謂一劔不勝二刀、誠是非妄也、非幻也。庶幾進可以學萬人敵也。若推而上之、則淮陰長劔不失漢王左右手。以小譬大、豈不然乎》(卷四十七)

*【二天記】

《石川左京卜云人、武藏ニ因テ道ヲ學ブ。武藏江府ニ別ルヽ時、像ヲ書シテ、是ヲ信仰ス。其讚ヲ林道春ニ請フテ書之。羅山文集ニ見エタリ。此ノ書ノ奥ニ出ス》

*【龍野円明流系譜】

○宮本武蔵玄信┐ ┌――――――┘ ├落合忠右衛門光経 ├多田半三郎頼祐 ├山田淤泥入 ├石川主税 ├市川江左衛門 ├寺尾孫之丞――寺尾求馬 └柴任道隨重矩┬吉田太郎右衛門 ├立花専太夫 ├川村弥兵衛 └多田源左衛門祐久 (多田円明流祖) |

|

(2)新免玄信像ノ賛 林羅山の画賛を引用するところである。その語詞は羅山文集に出ている、それを抄出する、というのである。羅山文集は、林羅山死後五年後の寛文二年(1662)、林鵞峰ら編纂による刊本であろう。これは書物から引用であって、その点に関するかぎり、『武公伝』の筆者も、現代の我々も同じ条件である。 しかるに、寛文版羅山文集を参照すればわかることだが、『武公伝』のこの写本が引用した羅山賛の語詞には、「二刀一流」を「二刀流」にするなど、誤字脱字がいろいろあるが、なかでも注意すべきは、一つ異字があることである。それは、 「可謂、一劔不勝二刀」(羅山文集) 「所謂、一劔不勝二刀」(武公伝引用文) つまり、「謂うべし」とあるところが、「謂うところ」もしくは「いわゆる」になっている。羅山文集を参照したとすれば、これは単なる誤写であろう。しかし、後継『二天記』も同じ誤記を示しているので、おそらくは、彼らは羅山文集刊本を見たのではなく、刊本から書写した抄出文書が流通していて、それを写したのだが、それが間違っていたということであろう。 しかしながら、もうひとつの可能性もある。というのも、この語詞引用は、羅山文集を直接参照したというよりも、武蔵肖像模本の羅山賛の方を見て書いた、ということかもしれない。つまり、武蔵肖像模本は「可謂」ではなく「所謂」と記すからである。羅山賛武蔵肖像は多数複製され流通していたらしいから、『武公伝』の作者はその模本を見て、そこにあった羅山賛から引用した可能性がある。 とすれば、『武公伝』は羅山文集から抄出したというが、実はそうではなく、世間に流通していた武蔵肖像模本の語詞に拠ったものらしいと知れるのである。 さて、ここに引用された羅山賛であるが、羅山文集に拠って、語詞を読み下してみれば、以下のような内容である。

「旋風打連架打」は、異僧の妄語なり。袖裏の青蛇の飛て下るは、方士(道士)の幻術なり。剣客・新免玄信、一手ごとに一刀を持ち、称して曰く、「二刀一流」。その撃つところ、また又捔する(刺す)ところ、縦横抑揚、屈伸曲直、心に得、手に応じ、撃てば則ち摧く、攻れば則ち敗る。謂ふべし、「一剣は二刀に勝たず」と。まことに是、妄にあらず、幻にあらず。ねがはくば、進んで以て万人の敵を学ぶべし。もし推して之を上ずれば、則ち淮陰の長剣、漢王の左右の手を失せず。小を以て大に譬れば、豈に然ずや。

まず、「旋風打、連架打は、異僧の妄語なり。袖裏の青蛇の飛んで下るは、方士の幻術なり」とあるところは、当時の文芸思想の一般的教養を背景にしている。「旋風打、連架打」や「袖裏青蛇」という語句を見てすぐに分かる、という仕掛けである。「旋風打、連架打」は『臨済録』の普化の逸話にでてくる。普化は市中を鈴(鐸)を振り鳴らしながら歩き回っていた。そのとき唱えていた四句偈にいう、 明頭来明頭打 暗頭来暗頭打 四方八面来旋風打 虚空来連架打 したがって、羅山賛の「旋風打、連架打」は、『臨済録』のこの「四方八面来旋風打 虚空来連架打」を踏まえての導入である。「異僧」というのは、普化のことである。 しかし、羅山賛の最初になぜ普化が出てくるのかといえば、いわゆる「洞山供真」のシーンが伏線にあるのだろう。つまり、その「衆に示して云く、描不成、画不就、普化は便ち斤斗を翻し、龍牙は只半身を露はす。畢竟那んの人ぞ。是れ何の体段ぞ」が伏線にあってのことである。肖像画のことだから、「描不成、画不就、普化は便ち斤斗を翻し」の、普化が登場というわけである。 周知のごとく伝梁楷作の普化図もあることだし、あるいは武蔵も普化は描いたかもしれない。むろん現存武蔵画にはないが、ここで羅山が普化を呼び出していいるところをみれば、武蔵画普化図を念頭においたかもしれず、そうなると武蔵の普化像も想像したくなるというものである。 次の「袖裏青蛇」は、これも日本人によく知られた有名な八仙の一、呂洞賓の故事による。呂洞賓は、中国人社会では現在でも民衆の信仰篤い道教の神仙であり、神話的伝説の人物。とくに神仙ながら禅も学んだという伝説から、儒仏道三教一致の体現者ともされる。ゆえに、羅山には召喚すべき人物なのである。 しかしながら、それだけでは、羅山賛の興趣は理解できない。なぜ、普化と呂洞賓なのか、それは「旋風打、連架打」における「打つ」と、「袖裏青蛇」を通約するある物、道具にかかわる。すなわち、それは刀剣である。 青蛇が刀剣の隠喩であるとは見やすい道理だが、八仙がそれぞれシンボルを有するうち、この呂洞賓のシンボルはまさに宝剣である。呂洞賓像には背中に剣を負う姿のものがある。剣の連想から宝剣をシンボルとする呂洞賓が召喚されるというわけである。 ともあれ、ここで羅山は、普化の「旋風打、連架打」と「袖裏青蛇」の呂洞賓を出して、武蔵を語る道筋をつける一方で、それらは「異僧の妄語」であり「方士の幻術」だと断破する。異僧の禅仏教も方士の道教も却下する。 ただし、このあたりのニュアンスは、リゴリスティックではなく、気分はユーモアである。羅山は羅山を演じているのである。朱子の徒・羅山らしく、三教一致を否定するわけであるが、ここは両方一度に斬り捨てる二刀流の振舞いを見せるのである。 異僧の妄語と方士の幻術を二刀流で斬り捨てて、さて、「剣客新免玄信」の登場である。画賛は武蔵を語って云う。――剣客・新免玄信は、一手ごとに一刀を持ち、称して曰く「二刀一流」。その撃つところ、また刺すところ、縦横抑揚、屈伸曲直、心に得、手に応じ、撃てばすなわち摧く、攻めればすなわち打ち敗る。「一剣は二刀に勝てない」と謂うべし。まことにこれは、異僧の妄ではなく、方士の幻でもない…。 これは羅山の頭にあった武蔵像である。武蔵の強さは語られる通りだが、自流を称して「二刀一流」、羅山はこれに呼応して、「一剣は二刀に勝てない」とのテーゼを記す。これはニヤリと笑いを生じるところで、羅山の賛詞のユーモアと言うべき様相である。 羅山は、そうして、「まことにこれは、異僧の妄ではなく、方士の幻でもない」と記して、最初の「旋風打、連架打」の普化や、「袖裏青蛇」の呂洞賓を再び想起せしめて、武蔵の剣術は驚異的なものだが、それは妄でもない、幻でもない、――言い換えれば、まさに真であり実であると、その術を鼓吹するのである。 かくして、ねがわくば、さらに進んで万人の敵、大軍の合戦を学んでもらいたいものだと書く。この万人に敵するというのは、五輪書にも類似表現のあることで、武蔵が常々講話で述べていたことであろうが、羅山もそれを知っていて書いているふしがある。 それはどういうことかというに、もし推してこれを上ずれば、淮陰の長剣、漢王の左右の手を失せず、と述べる。 この「淮陰の長剣」「漢王の左右の手」とあるのは、『史記』にある有名な故事のことで、韓信に関する話である。ただしそこには《長大好帶刀劒》とあって、《好帶長大刀劒》ではないから、「淮陰の長剣」というのは当らないが、いつのまにか韓信は、長大な刀剣を帯びているということになったらしい。 「不失漢王左右手」とあるのは、――丞相蕭何は漢王の劉邦に韓信を推挙した。しかし韓信は劉邦に用いられず、逃亡した。韓信の逃亡を知った蕭何は、無断で韓信の後を追った。劉邦は蕭何が逃亡したと聞いて、大いに怒ったが、左右の手を失ったようであった。つまり、韓信と蕭何の二人を失ったというわけだ。 むろん、数日して蕭何が帰ってきて、改めて劉邦に韓信を推挙する。いわゆる国士無双(国家的人材)という語はここに出てくる。そうして、蕭何の意見を聞き入れた劉邦は、韓信を部将にしようと応じた。しかし、部将にしただけでは、韓信はまた逃げるだろう、と蕭何が云うので、とうとう劉邦は、韓信を大将にすることにした、云々。 これは難しく読む必要はない。羅山はここでは一貫して、洒脱な詩人の振舞いをみせている。当時の通俗的教養のレベルに合わせて素材を選んだ話で、しかもくだけた調子の画賛である。云うまでもなく、剣のイメージ連鎖で韓信の「長剣」となり、「左右手」は両手、「二刀一流」といえば両手、「左右手」といえば、漢王の「如失左右手」である。連想ゲームのようにして一連の詩句が構成される。 そうすると、羅山賛の《淮陰長劔、不失漢王左右手》の述べるところは、「一剣は二刀に勝てない」というテーゼに対応した話である。二刀を左右の手にもつ武蔵流を、漢王劉邦の左右手に拡大してみせる。小をもって大を譬えれば、まさにそうではないか。――つまりは、羅山はこの讃で、兵法の両義、剣術と兵術、少分の兵法と大分の兵法をアナロジーによって横断する。 羅山がこうしたことを書くのは、武蔵の兵法論、つまり少分の兵法と大分の兵法をアナロジカルに横断するその兵法論に、羅山が応じてみせたという格好である。またこれによって知れるのは、武蔵がのちに五輪書で書くような兵法論は、すでに以前から広く世間に知られていたということである。 Go Back |

*【林羅山文集】 《新免玄信像賛 [石川左京某求之。板坂卜齋爲之价] 旋風打連架打者、異僧之妄語也。袖裏青蛇飛而下者、方士幻術也。劔客新免玄信、毎一手持一刀、稱曰二刀一流。其所撃所又捔、縦横抑揚、屈伸曲直、得于心應于手。撃則摧、攻則敗。可謂、一劔不勝二刀、誠是非妄也、非幻也。庶幾進可以學萬人敵也。若推而上之、則淮陰長劔不失漢王左右手。以小譬大、豈不然乎》(卷四十七)

*【臨済録】

《因普化、常於街市搖鈴云、「明頭來、明頭打。暗頭來、暗頭打。四方八面來、旋風打。虚空來、連架打」。師令侍者去、纔見如是道、便把住云、「總不與麼來時如何」。普化托開云、「來日大悲院裏有齋」。侍者回、擧似師。師云、「我從來疑著這漢」》  伝梁楷筆 普化禅師図  雪村筆 呂洞賓  青森ねぶた 呂洞賓

*【史記】

《淮陰屠中少年、有侮信者、曰。「若雖長大好帶刀劒、中情怯耳」。衆辱之曰、「信能死刺我。不能死出我袴下」。於是信孰視之、俛出袴下蒲伏。一市人皆笑信以爲怯》 《信度何等已數言上、上不我用。即亡。 何聞信亡、不及以聞、自追之。人有言上曰、「丞相何亡」。上大怒、如失左右手。居一二日、何來謁上。上且怒且喜、罵何曰、「若亡、何也」。何曰、「臣不敢亡也。臣追亡者」。上曰、「若所追者誰」。何曰、「韓信也」。上復罵曰、「諸將亡者以十數。公無所追。追信詐也」。何曰、「諸將易得耳。至如信者、國士無雙。王必欲長王漢中、無所事信。必欲爭天下、非信無所與計事者。顧王策安所決耳」。王曰、「吾亦欲東耳。安能鬱鬱久居此乎」。何曰、「王計必欲東、能用信。信即留。不能用、信終亡耳」。王曰、「吾爲公以爲將」。何曰、「雖爲將、信必不留」。王曰、「以爲大將」。何曰、「幸甚」》(淮陰侯列傳第三十二) |

16 小倉の武蔵碑

|

一 武公ノ石碑、豊前小倉ノ城下ニ在。(1) 春山ノ作。(2) 左ニ記。(*引用碑文は後掲) |

一 武公の石碑が豊前小倉の城下にある。春山の作。左に記す。 |

|

【評 注】 (1)武公ノ石碑、豐前小倉ノ城下ニ在 この石碑は、豊前小倉の城下にあるということからすれば、武蔵歿後十年目の承応三年(1654)、武蔵養子の宮本伊織が、小倉東郊の赤坂山に建立したモニュメントを指す。 これは今も同地(現・北九州市小倉北区赤坂 手向山公園)に現存し、その碑文は、通称「小倉碑文」、武蔵死後満九年という早期に現われた頌文ゆえ、武蔵研究の第一級資料である。 宮本伊織は、前年の承応二年(1653)に、自身の故郷にある播州加古川の泊神社、米田村の天神社の二社を再建する願主になってこれを実現している。泊神社には当時の棟札が現存し、これは伊織が「余」という一人称で記した文章である。その泊神社棟札と並んで、この小倉碑文はまさに最初期の記録であり、現存武蔵史料としては最も重要なものの一つである。 『武公伝』は「左に記す」として、碑文の写しを記載しているが、これについては、本サイト[資料篇]小倉碑文のページに詳しいから、それを参照していただくとして、ここでは省略する。 ところで、『武公伝』のこの本文記事における問題の一つは、小倉の武蔵記念碑について、これを一貫して「石碑」と記していることである。言い換えれば、肥後系武蔵伝記である『武公伝』は、これを墓碑とは認めないのである。 当時、この武蔵記念碑について、一般にいかなる認識があったかといえば、明らかにこれを墓碑としている。たとえば、『武公伝』の筆者が参照した日夏繁高『本朝武芸小伝』(享保元年・1716)には、「宮本武藏墓志曰」として小倉碑文を引用している。墓志(墓誌)とある以上は、つまり、『武芸小伝』の筆者の認識では、この石碑は宮本武蔵の墓碑なのである。おそらくこれが、当時世間一般の認識だったであろう。 しかるに、肥後系武蔵伝記である『武公伝』は、これを「石碑」と記し、墓碑とは認めないのである。これは、『武公伝』が肥後人の手による武蔵伝記だからである。 それというのも、『武公伝』の筆者が信じているように、武蔵の墓は肥後にあるということになっているからである。熊本近郊に武蔵の墓がある以上、小倉の石碑は武蔵の墓ではないというわけである。 この小倉の石碑を宮本伊織が建立したのは、碑文によれば承応二年(1654)四月十九日、とすれば武蔵死後九年経った、いわゆる十回忌を記念しての建碑である。立花峯均による『丹治峯均筆記』の云うところでは、武蔵廟所は肥後に石塔を建て、武蔵塚と呼ばれている、そして、後に伊織が豊前小倉の赤坂という所に石塔を建てた、というにとどまる。このかぎりにおいて、武蔵の墓は肥後と豊前の双方にあったということである。 ところが、豊前側の伝説では、このとき伊織は、肥後にあった武蔵の墓をこちらに移したという。丹羽信英『兵法先師伝記』は、宮本家としては肥後に武蔵の墓があっては、思うにまかせぬこともあり、参詣に不便だから肥後から小倉へ移した、という小倉宮本家子孫の話を伝える。もとより遺骸を引きとるのだから、それはそれは大ごとだったそうな、というわけである。 このように遺骸を引きとったとなると、それは改葬したということで、小倉の墓が本墓である。丹羽信英は、当時の小倉宮本家嫡子・仲之助と知り合って、武蔵の法要に演武を頼まれたりしたようだが、この武蔵墓移転の話は、小倉宮本家の言い伝えであろう。 むろん、宮本伊織が赤坂山に巨大な武蔵記念碑=墓碑を建てたのは、武蔵十回忌記念事業としてである。ただし、武蔵は肥後で「客死」しただけであり、また武蔵養子伊織の宮本家というものが豊前小倉にある以上、結局武蔵の墓は小倉に設置されたのである。 小倉碑文は、《孝子敬建焉》、つまり孝子が敬してこれを建てる、と銘記する。これは、孝子、つまり息子の宮本伊織が建てた亡父の墓碑ということである。「孝子」というのは、親孝行な息子という意味ではなく、子が親の墓を建てるとき用いる常套句である。つまり「孝子」とあれば、子が建てた親の墓碑ということを意味する。これを建てて、《孝子敬建焉》と刻字させた伊織は、これが親の墓というつもりである。したがって、これはやはり武蔵の墓碑なのである。 かくして、武蔵の墓は本来肥後から失せたはずだが、依然として肥後には武蔵の墓があるということであった。というのも、肥後の武蔵流兵法末孫が流祖武蔵を記念する建碑をしてのち、それが武蔵の墓と誤って伝承されるようになった。それが実際の経緯であろう。 しかるに、豊前小倉では武蔵の遺骸を引取ったというし、肥後熊本では、いや小倉のは義墓・権墓で、武蔵の真墓は武蔵塚にあるとする。いづれにしても後人の主張に過ぎないが、その原因は武蔵自身にある。おそらく武蔵は、「おれには墓なんぞいらん」といった人だったのである。 武蔵の死に際し、細川家では武蔵の葬式を執行した上に、墓所まで用意されたらしい(正保二年五月二十九日付長岡監物宛宮本伊織書状写)。武蔵はもともと、肥後を命終の地にしようとして彼地へ行ったのではない。武蔵は客として肥後に滞在したにすぎない。結果として当地で客死するが、武蔵にその「予定」があったわけではない。それゆえ、当初、肥後に武蔵の墓が設置されたというのも、武蔵の遺志ではあるまい。 宮本伊織は上記長岡監物宛書状で、細川家側で武蔵の墓所まで用意されたことに感謝の意を表している。ただし、それはありがた迷惑という嫌いもないではない。伊織は武蔵と長年暮らした人であり、おそらく誰よりも武蔵を理解していた人物である。 小倉に武蔵碑を建てる前に、伊織は、慶安三年と四年(1650/51)の、少なくとも二回、肥後へ行っている。どうして小倉の小笠原家の家老が熊本へ行ったりしたのか。実は当時細川家は、家督問題で危機に立っていた。というのも、慶安二年(1649)に細川光尚が死去、しかし嫡子六丸(綱利)はまだ児童である。ゆえに、実際、細川家は最悪のばあい改易、少なくとも移封・分割という措置を蒙る可能性があった。光尚が病床で領地返上を申し出るという場面もあった。 この危機に対し、小倉城主の小笠原忠真が動いた。というのも、小笠原忠真は細川光尚の伯父(母の兄)であり、親戚大名として細川家遺領安堵のため、後見役を引き受けた。そのため自身も肥後へ出向いて、幕府の役人とともに領内巡察までしている。このとき宮本伊織も同行して肥後へ行ったというわけである。 細川家の一大事を救援するという難しい仕事である。そのために伊織は肥後へ行ったのだが、このときむろん、「父」武蔵の墓へ参ったであろう。息子が肥後へやって来て、亡父の墓参もしないということは、当時の行動規範としてありえないからだ。かくして伊織は、武蔵の墓の現状をつぶさに見たであろう。そこで、伊織が何を考えたか、それは分からない。しかし、後に伊織が小倉に武蔵碑を建立する因は、やはりこの折の墓参にあったと思われる。 宮本伊織が建立した小倉の武蔵碑は、およそ墓碑らしくないモニュメントである。それは、「おれには墓なんぞいらん」という武蔵の遺志との妥協の産物である。ただ、それでも、後人はこれを武蔵の墓として扱った。宮本家の立山・赤坂山(手向山)は、山上に家祖・武蔵の墓があり、山麓に伊織以下子孫の墓所があるという姿である。 Go Back |

小倉宮本武蔵碑 顕彰碑か?墓碑か?

*【本朝武芸小伝】

《宮本武藏墓志曰、兵法天下無双、播州赤松末流、新免武藏玄信二天居士碑…》

*【丹治峯均筆記】

《廟所、肥後□□*ニ塔ヲ建テ、武藏塚ト云。諸士ヨリ農夫ニ至ル迄、今モ下馬ストイヘリ。其後、伊織、塔ヲ豊州小倉之内、赤坂ト云所ニ建テ、石碑ヲアラハセリ。[企救郡ナリ。伊織領知ノ内、立山ノ由]》 *【兵法先師伝記】 《小笠原侯ノ宰臣宮本主馬、始ハ肥後國ノ先師ノ墓ニ祭時、代參ヲ以祭リシガ、國ヲ隔テハ常ニ心ニ不任事多シトテ、主君ニ願テ、先師ノ墓ヲ我領地、小倉ノ近所赤坂山ト言ニヒキ、本ヨリ遺骸ヲ引事ナレバ、其事甚ダ重キコト也シトゾ。(中略)其後、予ハ大守ノ供奉ヲシテ度々此赤坂山ノ下ヲ通ル故、拜參セシ事數度ナリケル》 《右赤阪山、小倉城下ヨリ一里半、内裏ヨリ一里余有。此山ニ宮本主馬代々ノ墓有リ。丸キ象ノ山ニテ大木茂リタルニ、道ハ山ヲメグリ頂上ニ登ル様ニ作リ、絶頂ニ先師ノ墓在リ。山ヲ下リ代々ノ墓ヲ築タリ》 *【小倉碑文】 《兵法天下無雙 播刕赤松末流新免武藏玄信二天居士碑/正保二乙酉暦五月十九日卒肥後國熊本/于時承應三甲午年四月十九日孝子敬建焉 》

*【長岡監物宛宮本伊織書状写】

《一筆致啓上候。然者、肥後守様、同名武蔵病中死後迄、寺尾求馬殿被為成御付置、於泰勝院大渕和尚様御取置法事以下御執行、墓所迄結構被仰付被下候段、相叶其身冥加、私式迄難有奉存候。此段乍恐、至江戸岩間六兵衛方江、以書状申上候。乍慮外、弥従貴殿様も可然様被仰上可被下候。随而書中之印迄、胡桃一箱并鰹節一箱弐百入致進上候。恐惶謹言》(5月29日付)  九州関係地図 |

|

(2)春山の作 『武公伝』のこの記事におけるもう一つの問題は、もとより、この小倉碑文を「春山の作」とするところである。後出の別の箇処でも、《碑銘、肥後國泰勝寺住持春山和尚書之》と同じことを反復して記している。 この「春山」は、『武公伝』の他の箇処にも再三登場する名である。すなわち、武蔵が春山に禅の参学をしていたとか、五輪書の序文の添削を頼んだとか、武蔵の遺言により葬儀の引導をしたとか、いろいろ大活躍の人物である。これについては、すでに述べているように、春山和尚伝説とでもいうべきものである。 小倉碑文が果たしてこの春山の作になるかといえば、さまざまな点でそれは否定されるであろう。 一つには、小倉碑文はその撰述者の名を記していないことである。もしこれが春山による文章なら、文末に「春山玄貞謹撰」とかありそうなものだが、それはない。撰述者の名を記録しない以上、だれであれ名家に碑文撰述を依頼したとは見えない。 第二点はその内容である。これは、およそ、仏僧の撰述になるとは思えない文章である。むろん近世の禅家なら手遊びでかような文体文章を記すこともなきにしもあらずだが、とくにこれを仏僧の撰述とする特徴はない。むしろ、この程度の文章を書くだけの学問のある者は、小倉小笠原家中とその周辺に、ざらにあったと思われる。 それゆえ、宮本伊織本人もその候補の一人になりうるだろうが、身内の息子ならこういう大仰なレトリックの文章にはなりにくいので、撰述は余人であろう。ただ、撰述者名を記さないこのケースでは、建碑の「孝子」であるかぎりは、文責は伊織にあるというところである。 以上のことにより、『武公伝』の小倉碑文春山撰述説は、肥後系伝記による我田引水であろう。武蔵にまつわる春山和尚伝説である。これは十八世紀中期には八代では出来上がっていたものらしい。それを『武公伝』が記録したのである。ここは誰の話とも情報源を記さない形式だから、橋津正脩が書いた記事であろう。 『二天記』は巻末資料として小倉碑文を引用して、最後に《右泰勝寺住持、春山禅衲書之》と記している。つまり、小倉碑文は泰勝寺住持の春山が書いたというわけである。これは『武公伝』の記事をそのまま踏襲したもので、とくに新味はない。ただし、『二天記』がこう書いたために、今日でも蒙昧な武蔵評伝などに、小倉碑文が春山和尚の作だという説が反復されている。いうならば、そのようにして、春山和尚伝説は今日もなお命脈を保っているという有様なのである。 しかるに、肥後の春山撰述説に対抗するわけでもあるまいが、小倉碑文を広壽山福聚寺の第二世・法雲明洞(1638~1706)撰述とする説があった。こちらは豊前側の伝説である。 この伝説は、かの三浦梅園(1723~89)――言わずと知れた近世日本において出現した自然哲学の雄である――の「帰山録」の一節にみえる。それによれば、梅園は長崎行の途次、豊前中津の賀来玉淵という四十年来の友人を訪ねて談話するうち、この友人に「広壽山法雲和尚の撰する武蔵の碑文」なるものを示されて、その写しを収録している。それを見るに、誤記はあるが小倉碑文の全文である。 それゆえ、「法雲和尚の撰する武蔵の碑文」なる説は、梅園先生の説ではなく、この友人が小倉碑文写しを梅園に見せるさいに、これを法雲和尚の撰文だと説明したということである。「帰山録」は梅園五十六歳の安永七年(1778)の作で、長崎旅行が同年八月~十月だから、いづれにしても、梅園がこの友人から「法雲和尚の撰する武蔵の碑文」だと聞いたのは、この安永七年のことである。 この伝聞の時期は安永七年(1778)、とすれば、肥後の『二天記』(安永五年・1776)とほぼ同時期であり、細かく言えば、二年遅い。豊前では、広壽山福聚寺の法雲和尚といえば、有名な人物だから、小倉碑文は法雲和尚作だという伝説が生じていたのである。この点では、肥後系武蔵伝記の『武公伝』が、その小倉碑文を、熊本泰勝寺の春山和尚作とするのと変りはない。 ちなみに、小倉宮本家の伝書・宮本家由緒書(弘化三年・1846)では、播州の泊神社棟札の伊織自撰文までこの法雲和尚作にしてしまうのだから恐れ入るが、小倉では法雲和尚に諸事由来を関係づける伝説形成傾向は存続していたようである。ところが宮本家由緒書では、小倉碑文を法雲和尚作だとはしていない。これにより、宮本家由緒書の十九世紀半ばの小倉では、小倉碑文を法雲和尚作だとする伝説はなかったことだけはわかる。とすれば、安永七年に三浦梅園が聞かされた「広壽山法雲和尚の撰する武蔵の碑文」という伝説は、中津だけのものか、それとも十八世紀後期の当時は小倉にもあったが、約七十年後には消滅していたということであろう。 伝説の消長はそんなものだが、それはともかく、法雲明洞は豊前小倉の人、十五歳にして即非和尚に入門というわけであるが、中国福建省生れの渡来僧・即非如一(1616~71)が、すでに渡来していた隠元に招かれて来日したのは明暦三年(1657)、法雲十五歳の承応元年(1652)ではちと勘定が合わぬ。 即非如一は長崎に渡来して聖寿山崇福寺に住し、その中興開山として知られる人である。寛文三年(1663)山城宇治の黄檗山萬福寺、すなわち隠元が開いた日本黄檗宗の拠点へ移り、そこで首座を勤めた。翌年(1664)豊前小倉城主・小笠原忠真の招聘を受け、寛文五年(1665)に広壽山福聚寺を小倉に創建、開山となった。その後は、、延宝二年(1674)尾張徳川家の招聘を受け、名古屋に護国山東輪寺を開創するなど、各地に布教していたが、晩年は長崎の崇福寺へ戻って同寺で没した。法雲は、小倉の広壽山福聚寺開創の寛文五年、二十八歳のとき即非の法燈を嗣ぐ。高名な即非和尚の法嗣と主君との親交をバックにして、以後は抜群の出世をみせ、ついには後世、豊前ローカルながら伝説的人物となった。 小倉武蔵碑の建碑は承応三年(1654)である。のちの法雲和尚は、このときまだ十七歳、師の即非如一にも出会っていない。このような若僧が、武蔵を記念する碑文を書いたとするには、もとより場違いの難がある。これではまさに、小倉に人無しとするが如くである。この法雲和尚撰文なる説は、後世の者らが偉い法雲和尚という伝説的人物に仮託した巷間口碑、法雲和尚伝説なのである。 肥後の春山と小倉の法雲とは、二十歳も年が違うが、それぞれの領主家の菩提寺の第二世住持ということが共通点である。 春山玄貞(1618~73) 細川家菩提寺 熊本泰勝寺第二世 法雲明洞(1638~1706) 小笠原家菩提寺 小倉福聚寺第二世 この主家菩提寺の二世住持というところが、それぞれの伝説の発生点であるらしい。そして十八世紀中後期、肥後と豊前の伝説にそれぞれ、小倉碑文の作者が現われたのであるが、伊織の建碑より百年以上も経てば、この種のローカルな伝説を可能にするような時間的距離が生じたということである。 |

*【武公伝】

《老年ニ及肥後ニ來テ、泰勝寺春山和尚ニ參学シテ道號ヲ二天道樂ト云》 《武公、平居閑静シテ、毎ニ泰勝寺ノ住持春山和尚ニ參禅シ、連歌或ハ書畫小細工等ヲ仕テ、日月ヲ過了ス》 《其后、承應三天[甲午]四月十九日、宮本伊織ノ碑ヲ立此。碑銘肥後國泰勝寺住持春山和尚書之。前出》 《寛永二十年[癸未]十月十日、劔術五輪書、肥後巌門ニ於テ始テ編之。序ハ龍田山泰勝寺春山和尚[泰勝寺第二世也]ニ推黄〔推敲〕ヲ乞フ。春山、コレニハ斧鑿ヲ加フル寸〔時〕ハ却テ其素意ヲ失ン事ヲ愁テ、更ニ文躰法度ニ不拘、唯文字ノ差誤セル所マデヲ改換、且ツ義理ノ近似ナル古語ヲ引用テ潤色之ト也》 《兼テノ約束ニテ、泰勝寺ノ前杉馬場ノ内ニ棺ヲ舁居〔据〕ヘ、春山和尚出迎テ引導也。皆是遺言ニ因テ也》  春山玄貞

*【歸山録】

《○賀来玉淵は元龍、字は子登、中津豊後町に住す。我四十年來の相識也、將に西遊せんとして中津に留まる事數日、因て共に語る。玉淵和書を好む。且當世俗間の流布の書に及ぶ。眼ある人は魚眼を珠に混ぜざれども、知ざる人は燕石を以て連城の珍に當つ。今偽書多く出で蒙者を誤り、其日月を費さしめ、其識塵を誤らしむ。當代諸家の事故興廢を説くの書、慶安太平記、殺報轉輪など云數至る處の人掌を抵て談ず。頗聞くに厭く。近頃又雙島志なる者有て出づ。武藏岩流の始末を記せり。我因て其實説を問ふ。玉淵微笑して、廣壽山法雲和尚の撰する武藏の碑文を出して示す。予悦んで思ふ。此一隅を反して三隅を知らば、童蒙野史を読む者取舎する所を知て、學道の葛藤に惑はざらんと、取て書尾に記す》(下)  法雲画像  福聚寺 不二門 北九州市小倉北区寿山町 |

|

なお、本条には、小倉碑文の写しが附されている。これは筑前系の武蔵伝記も同様だが、武蔵伝記資料として収録したものらしい。ただし、これは、田村秀之筆写によるもので、『武公伝』のもとのままという保証はない。 この小倉碑文写しをみると、かなり多数脱字誤記がある。おそらく伝写反復のうちに、誤写が生じたものであろう。参考のため、小倉碑文のどこをどう間違えているか、以下に対照してみた。正字・略字の使用の違いも示しておく。 |

|

|

【小倉碑文】 兵法天下無雙 播刕赤松末流新免武藏玄信二天居士碑 正保二乙酉暦五月十九日於肥後國熊本卒 于時承應三甲午年四月十九日孝子敬建焉 臨機應變者良將之達道也講武習兵者軍旅之用事也游心於文武之門舞手於兵術之場而逞名誉人者其誰也播刕英産赤松末葉新免之後裔武藏玄信号二天想夫天資曠達不拘細行蓋斯其人乎爲二刀兵法之元祖也父新免号無二爲十手之家武藏受家業朝鑚暮研思惟考索灼知十手之利倍于一刀甚以夥矣雖然十手非常用之器二刀是腰間之具乃以二刀爲十手理其徳無違故改十手爲二刀之家誠武劔之精選也或飛眞劔或投木戟北者走者不能逃避其勢恰如發強弩百發百中養由無踰于斯也夫惟得兵術於手彰勇功於身方年十三而始到播刕新當流与有馬喜兵衛者進而決雌雄忽得勝利十六歳春到但馬國有大力量兵術人名秋山者又決勝負反掌之間打殺其人芳声満街後到京師有扶桑第一之兵術吉岡者請決雌雄彼家之嗣清十郎於洛外蓮臺野爭龍虎之威雖決勝敗触木刄之一撃吉岡倒臥于眼前而息絶豫依有一撃之諾輔弼於命根矣彼門生等助乘板上去藥治温湯漸而復遂棄兵術雉髪畢而後吉岡傳七郎又出洛外決雌雄傳七袖于五尺餘木刄來武藏臨其機奪彼木刄撃之伏地立所死吉岡門生含寃密語云以兵術之妙非所可敵對運籌於帷幄而吉岡又七郎寄事於兵術會于洛外下松邊彼門生數百人以兵仗弓箭忽欲害之武藏平日有知先之歳察非義之働竊謂吾門生云汝等爲傍人速退縱怨敵成群成隊於吾視之如浮雲何恐之有散衆敵也似走狗追猛獣震威而帰洛陽人皆感嘆之勇勢知謀以一人敵万人者實兵家之妙法也先是吉岡代々爲 公方之師範有扶桑第一兵法術者之号當于 霊陽院義昭公之時召新免無二与吉岡令兵術決勝負限以三度吉岡一度得利新免兩度決勝於是令新免無二賜日下無双兵法術者之号故武藏到洛陽与吉岡數度決勝負遂吉岡兵法家泯絶矣爰有兵術達人名岩流与彼求決雌雄岩流云以眞劔請決雌雄武蔵對云汝揮白刄而尽其妙吾提木戟而顕此秘堅結漆約長門与豐前之際海中有嶋謂舟嶋兩雄同時相會岩流手三尺白刄來不顧命尽術武藏以木刄之一撃殺之電光猶遲故俗改舟嶋謂岩流島凡從十三迄壯年兵術勝負六十余場無一不勝且定云不打敵之眉八字之間不取勝毎不違其的矣自古決兵術之雌雄人其算數不知幾千万雖然於夷洛向英雄豪傑前打殺人今古不知其名武藏屬一人耳兵術威名遍四夷其誉也不絶古老口所銘今人肝誠奇哉妙哉力量早雄尤異于他武藏常言兵術手熟心得一毫無私則恐於戦場領大軍又治國豈難矣 豐臣太閤公嬖臣石田治部少輔謀叛時或於攝州大坂 秀頼公兵乱時武藏勇功佳名縱有海之口溪之舌寧説盡簡略不記之加旃無不通禮樂射御書數文況小藝巧業殆無爲而無不爲者歟蓋大丈夫之一躰也於肥之後刕卒時自書於 天仰實相圓滿之兵法逝去不絶字以言爲遺像焉故孝子立碑以傳于不朽令後人見嗚呼偉哉 |

【武公伝収録小倉碑文写】 兵法天下無雙 播州赤松末流新免武藏玄信二天居士碑 正保二乙酉暦五月十九日於肥後國熊本卒 于時承應三甲午天四月十九日 孝子謹建焉 臨機應変者良將之達道也講武習兵者軍旅之用事也游心於文武之門舞手於兵術之場而逞名誉人者其誰也播州英産赤松之末葉新免之後裔武藏玄信號二天想夫天資曠達不拘細行蓋斯其人乎爲二刀兵法之元祖也父號新免号無二爲十手之家武藏受家業朝鑚暮研思維考索灼知十手之利倍于一刀甚以夥矣雖然十手非常用之器二刀是腰間之具及以二刀爲十手理其悳無違故改十手爲二刀家誠舞劍之精選也或飛真劔或投木戟北者不能逃避其勢恰如發強弩百發百中養由無踰于斯也夫惟得兵術於手彰勇功於身方年十三而始同州新當流與有馬喜兵衛者進而決雌雄忽得勝利十六歳春到但馬國有大力量兵術人名秋山者又決勝負反掌之間打殺其人芳聲満街後到京師有扶桑第一之兵術吉岡者請決雌雄彼家之嗣清十良於洛外蓮臺野争龍虎之威雖決勝敗觸木刀之一撃吉岡倒臥于眼前而息絶預依有一撃之諾輔弼命根矣彼門生等助乘板上藥治温湯漸而復遂棄兵術雉髪畢然後吉岡傳七良又出洛外決雌雄傳七郎袖于五尺余木刄來武藏臨其機奪彼木刄撃之伏地立所死吉岡門生含寃密語云以兵術之妙非所可敵對運籌於帷幄而吉岡又七郎寄事於兵術會于洛外下松邊彼門生数百人以兵杖弓箭忽欲害之武藏平日有知幾之才察非義之働竊謂吾門生云汝等爲傍人速退縱怨敵成群成隊於吾視之如浮雲何恐之在散衆敵也似猛獣走狗追震威而歸洛陽人皆感嘆之勇勢知謀以一人敵萬人者實兵家之妙法也先是吉岡代々爲 公方之師範有扶桑第一兵法術者之號當于 霊陽院義昭公之時召新免無二與吉岡令兵術決勝負限三以吉岡一獲利新免両勝決於是令新免無二賜日下無雙兵法術者之號故武藏到洛陽與吉岡数度決勝負遂吉岡兵法家泯絶矣爰有兵法達人名巖流與彼求決雌雄岩流云請以真劍決雌雄武蔵對云汝揮白刄而盡其妙吾提木戟而顕此秘堅結漆約長門與豊前之際海中有嶌謂舟嶌両雄同時相會岩流手三尺白刄来不顧命盡術武藏以木刄之撃殺之電光猶遲故俗改舟嶌謂岩流嶌凡従十三迄壯年兵術勝負六十餘場無一不勝且定云不打敵之眉八字之間不取勝毎不違其的矣自古決兵術之雌雄人其算数不知幾千萬雖然於夷洛向英雄豪傑前打弑人今古不知其名武藏屬一人耳兵術威名遍四夷其誉也不絶古老口所銘今人肝誠奇哉妙哉力量早雄尤異于他武藏常云兵術手熟心得一毫無私則恐於戦場領大軍又治國豈難矣 豐臣太閤公 嬖臣石田治部少輔三成謀叛則或於攝州大坂 秀頼公兵乱時武藏勇功佳名縱有海之口溪之舌寧説盡簡畧不記之加旃無不通禮樂射御書数之文況小藝巧業殆無爲而無不爲者歟蓋大丈夫之一躰也於肥之後刕卒時自書於 天仰實相圓滿之兵法逝去不絶字以言爲遺像焉故孝子立碑以傳于不朽令後人見嗚呼偉哉 |

(注) Web上表記制約のため、一部文字に「事」「汝」など借字使用

|

このように本書所載の小倉碑文写しには、いろいろ誤字脱字衍字等誤記がある。これが、どこまで最初『武公伝』原本にあったものなのか、どれが途中の伝写の過程で生じたものか、それは不明である。 とはいえ、こういう誤写を数百年前の江戸時代の杜撰な資料伝承とのみ決めつけるわけにはいかない。実は、小倉碑文の正確な「写し」は、つい最近まで存在しなかったのである。そのため、我々の研究プロジェクトにおいて、現物及び拓本を参照しつつ、「小倉碑文」を全文校訂した上で、それを掲げて碑文読解にかかったという始末であった。 ともあれ、小倉碑文の内容については、ここでは立ち入らない。詳しくは、[資料篇]小倉碑文の当該ページを参照されたい。 Go Back |

|