|

武蔵の五輪書を読む 五輪書研究会版テクスト全文 現代語訳と注解・評釈 |

|

解 題 目 次 地 之 巻 水之巻巻頭 火 之 巻 風 之 巻 空 之 巻 異本集

| 五輪書 水之巻 5 | Back Next |

21 紅葉の打ち

|

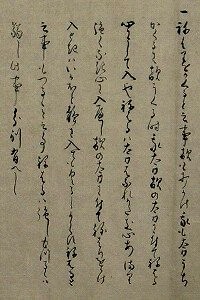

【原 文】 一 紅葉の打と云事。 紅葉のうち、敵の太刀を打落し、 太刀とりはなす(はなつ)心也。(1) 敵、前に太刀を搆、 うたん、はらん、うけんと思ふ時、 我打心ハ、無念無相の打、 又、石火の打にても、敵の太刀を強く打、 其まゝ跡をはねる*心にて、切先さがりにうてバ、 敵の太刀、かならず落もの也。 この打、鍛練すれバ、打落す事安し。 能々稽古有べし。(2) |

【現代語訳】 一 紅葉の打ちという事 紅葉〔こうよう〕の打ち(というのは)、敵の太刀を打ち落し、(敵の手から)太刀をとり放つという意味である。 敵が前に太刀を搆え、打とう、張ろう、受けようと思う時、こちらの打つ心は、無念無相の打ちでも、また石火の打ちでも、敵の太刀を強く打ち、直ちに後を撥ねる心持で、切先下りに打てば、敵の太刀は必ず落ちるものである。 この打ちを鍛練すれば、敵の太刀を打ち落とすことは容易である。よくよく稽古あるべし。 |

|

【註 解】 (1)敵の太刀を打落し、太刀とりはなす心也 紅葉の打ち――とは、また武蔵の洒落である。このワードプレイ(言語遊戯)では、敵の太刀を打ち落とす、その太刀が落ちるから、「紅葉」なのである。「落ちる」と言えば、「紅葉」である。別に他意はない。 前例では、「流水の打ち」の「流水」という名があった。これは「流水のよどみ」の省略語法である。「流水」と云えば、「淀み」が連想されるから、「流水」を指示語としたワードプレイである。 「流水」 → よどむ 「紅葉」 → 落ちる こう並べてみれば、ここで武蔵が術名で遊んでいる様子がわかるだろう。 ところで、この「紅葉」という字句につき、これを「もみぢ」とルビをふるものがあるが、それは余計な誤りである。「流水」(りゅうすい)、「石火」(せっか)はまだしも、後に、「秋猴」(しゅうこう)、「漆膠」(しっこう)などとあるのだから、術名は共通して音読みである。したがって、この「紅葉」も、「もみぢ」ではなく、「こうよう」と音読みにすべきである。 一例、肥後系後期写本、田村家本に、《紅葉ノ打ト云事。コウヤウノ打》とあって、「紅葉」の読みを示している。田村家本のことだから、早期のかたちを示す根拠史料とはなしがたいが、肥後系では「紅葉」を「こうよう」と読んでいたという証拠である。 以上、「紅葉」の読みという点、後学の諸君に注意を喚起しておく。 この「紅葉の打」の条は、とくに注釈を要しないであろう。そのまま読めるはずだろう。しかし、こういうふうに注釈なしでも読めるようになったのは、我々のテクスト校訂作業の結果である。ちなみに細川家本を底本とする他のテクストを見ればわかるが、字句には誤写があって、読みの混乱を生産してきた、いわば問題の部分である。 この部分に限っても、たとえば、細川家本では、 《紅葉の打、敵の太刀を打おとし、太刀取なをす心也》 とある。この「なをす」では、意味が通らない。敵の太刀を打落として、太刀を取り直す、――要するに、何のことだかわからない。 それゆえ、ここは、他の諸写本にあるごとく、「はなす」もしくは「はなつ」が正しい。敵の太刀を打って、手から太刀を取り落とさせるのである。 このばあい、「はなす」「はなつ」のどちらがオリジナルに近いか、といえば、「はなつ」の方とも思えるが、書写の具体的シーンを想定すれば、「つ」→「す」の順序ではなく、「す」→「つ」であろう。変体仮名「す」(須)であれば、「つ」に替る可能性があるからだ。 これに対し、「なをす」と記す細川家本のケースでは、当初の写本には「はなす」とあったのが、「は」と「な」が入れ替わって、「なはす」と誤写され、次いで、「なはす」では不適切だと気づいた伝写者が、この「なはす」を「なほす」、さらには「なをす」にしてしまい、現存細川家本の形になったという次第である。 「はなす」→「なはす」→「なほす」→「なをす」 このうち、「なほす」と記す例は、常武堂本である。常武堂本は細川家本と同系統の明治の写本であるが、細川家本より古い語形を保存していることがある。このケースはその一例である。 ようするに、「はなす」が直接、「なをす」に交替することはない。この間に少なくとも複数回の書写があって、「なをす」に行き着く。これは近縁の楠家本にはない特有誤記であるから、後発性の誤写である。 この箇処でもそうだが、細川家本の後発性を示す特徴のあるところである。細川家本を古型としてむやみに信奉するのは、たれか云う、「なまへいほう、大きずのもと」である。 ところで問題は、現在流布している現代語訳は、こうした誤写字句をもつ細川家本に依拠するために、混乱した翻訳を演じていることである。これら訳者が安易に頼った岩波版そのものが間違っているのだから、いたし方がないことであるが、いづれも誤りであることは、文章の意味が通るかどうか見ればわかる。 ここでも、戦前の石田訳は、異本の「はなす」に注目して、それを傍記して、語訳もほぼ正しく示しているが、それに対し、戦後の神子訳以下は、そんなことにも気づかず、能天気な訳文を示している。戦後、五輪書翻訳能力が格段に低下したという見本である。 ようするに、「紅葉の打ち」とは、敵の太刀を打ちおとして、太刀をとりなおすことである――などという、わけのわからない訳文を放置しておいてはいけない。訂正されるべきである。 ――というわけで、毎度のように流布本既成現代語訳の間違いを指摘しておくが、これも武蔵研究の方からすると、座視できないためである。くだらぬ瑕疵をあげつらう、こういう指摘をするのも、とくに他意はない。問題点を枚挙しては、一つひとつ潰して行き、五輪書翻訳をめぐる劣悪な状況の改善を期したい、それがためである。 Go Back |

○此条諸本参照 → 異本集  紅葉の落葉 東福寺・通天橋  細川家本 「なをす」

*【楠家本】 《太刀とりはなす心也》

*【現代語訳例】 |

|

(2)其まゝ跡をはねる心にて ここも、とくに注釈なしに読めるであろう。――敵が前に太刀を搆え、打とう、張ろう、受けようと思う時、こちらの打つ心は、「無念無相の打ち」でも、また「石火の打ち」でも、敵の太刀を強く打ち、そのまま後を撥ねるという心持で、切先下りに打てば、敵の太刀は必ず落ちるものである。この打ちを鍛練すれば、敵の太刀を打ち落とすことは容易である。よくよく稽古あるべし――ということであった。 たんに打つのではなく、強打するというシリーズである。ここに出てくる「無念無相の打ち」でも、また「石火の打ち」でも、強く打つことである。 ただし、ここでもまた、テクストの字句のことについて、問題があったことを述べておかねばならない。 我々のテクストでは、《敵の太刀を強く打、其まゝ跡をはねる心にて》としたのだが、現存諸写本はほとんど、これを《ねはる》と記す。つまり、「ねばる」〔粘る〕である。 しかし、これが「ねばる」では、何のことだか文意が通らない。というのも、この紅葉の打ちの意味は、敵の太刀を打ち落すことだからである。それを、「ねばる」とは文意が通じない。後出の「ねばりをかくると云事」では、こう書かれている。 ――粘るというのは、自分の太刀が敵の太刀と決して離れないという気持で、あまり強くはない心持で入るべきである。敵の太刀に自分の太刀を接着させて、粘りをかけて入る時は、どれほど静かに入ってもかまわない、云々。 「ねばる」というのは、ここにあるように、あまり強くはない心で、できるだけ静かに入るのである。しかも、自分の太刀が敵の太刀と決して離れないという心である。太刀を打ち落とす、《太刀とりはなす心也》というのがテーマの「紅葉の打ち」とは、明かに逆なのである。 直前に、《又、石火の打にても》とある。そこで、「石火のあたり」の条をもう一度読めば、――我が太刀は少しも上げずに、いかにも強く打つことである。これは、足も強く、身も強く、手も強く、三所〔足・身・手〕をもって早く打つべきである、とある。ようするに、ここは「ねばる」どころか、いかにも強く、早く打つべき打ちなのである。 とすれば、「ねばる」という語ほど、この場面に不適切なものはないのである。この不審は、およそ五輪書を読むに多少年季を入れたというほどの者なら、誰しも抱くところである。 しかしながら、現存諸写本では、ほとんどが、ここは「ねばる」としている。これでは話の埒は明かない。筑前系・肥後系を横断して大半の諸本が「ねばる」としているとすれば、この「ねばる」は、最早期にあった誤写だということである。つまり結論を云えば、寺尾孫之丞段階にすでに生じていた誤記である。 では、武蔵のオリジナルはどういう語であったか。それが次の問題である。 そこで、ひとつ異本に注目すべき語句がある。肥後系は申すまでもないが、筑前系写本のうち、吉田家本でも、また筑前=越後系の諸本でも、ここは「ねばる」である。しかるに、中山文庫本のみ、これを「はねる」と記載している。これが我々に意想を与えるのである。 その中山文庫本には、 《敵の太刀を強く打、其侭跡をはねる心にて》 とあるのだが、「ねばる」ではなく、「はねる」である。「はねる」なら、撥ねる、はじく、ということで、敵の太刀を強打して打ち落とすというテーマに相応する。こうしてはじめて、文意が通るのである。 「はねる」 → 「ねはる」 ようするに写本は、平仮名で濁点なし、という状況だから、誤写が生じやすい。このケースでは、本来《はねる》とあったのが、《ねはる》と誤写されたというのは、「は」と「ね」が入れ替わっているのである。おそらく、オリジナルには、「は」(半)字と「ね」(年)字が書いてあって、両者の類似から、誤写したものらしい。 なお、ここで誤解なきように断わっておけば、上記のごとく中山文庫本のみ、これを「はねる」としているのだが、それは、中山文庫本が古型をとどめているということではない。「はねる」を「ねはる」に誤写したのは、寺尾孫之丞段階のことである。これは筑前二天流早川大塚系の書写プロセスのなかで、たんに誤写したものか、あるいは、だれかが「ねばる」では不都合だと気づいて、修正したのである。何れにしても後世の変異である。 つまり、同じ筑前系でも、越後系諸本をふくめて、《ねはる》とするから、中山文庫本の書記は例外である。したがって、中山文庫本にみえる「はねる」は、それじたい後発的な変異であって、依拠すべきところはない。ただ、「ねばる」では変だと気づいた者があったか、もしくは、誤記が結果的に正しい記事になった、というところが、興味深いのである。 ともあれ、この「紅葉の打ち」は、強打するという一連の教えの一つである。「無念無相の打ち」や「石火の打ち」を引き合いに出しているが、これは両方とも、強く打つことである。強く打って、打ち落とす、それが「紅葉の打ち」である。そこには、「ねばる」という余地はない。というよりも、上記に見たごとく、「ねばる」という語ほど、この条文に不適切なものはないのである。 寺尾孫之丞は、必ずしも五輪書の内容を知悉してはいない。それは他の諸事例でも知れることである。にもかかわらず、これまで、それが指摘されたためしがない。それというのも、五輪書写本の語句の解析をまともにやった研究が存在しなかったからである。 ともあれ、以上のような文意検討の結果、我々のテクストでは、諸本にある《ねはる》を採らず、これを《はねる》としておく。これは、想定すべきオリジナルに遡っての修復である。 蛇足ながら、この箇処の語釈・語訳の問題を付け加えておく。 如上、諸写本の「ねばる」は訂正すべきなのだが、岩波版注記では、細川家本の《ねはる》をうけて、これを「敵の太刀につけて容易に離れないこと」として、後に出てくる「ねばりをかくるといふ事」を参照しろとしている。それを参照すれば、これが「ねばる」では不都合だと知れるが、それについて何の不審も起こしていないようである。参照先の文章を読めていないのである。 敵の太刀を打落とすという話なのに、敵の太刀を強く打った後、直ちに後を粘って、どうするというのか。具体的なシーンがイメージされないままに、「ねばる」としているのである。 既成現代語訳は、細川家本に依拠するために、ここでも混乱した翻訳を示している。「ねばる」をそのままにして、現代語訳に及んでいるのは云うまでもない。 戦後の神子訳は、《その儘》という語をそのまま「そのまま」としているが、このケースの《その儘》は、直ちに、すぐさま、という語意である。それを現代語の「そのまま」としては、誤訳なのである。 しかも、細川家本に《その儘あとを》とあるこの「あとを」という語句を無視している。これがあっては、「ねばる」という語へ繋がるのに抵抗があるからである。かくして、神子訳は、「そのまま、ねばるような気持で」という誤訳を提示してしまった。これで、「直ちに後を撥ねる心持で」という本来の文意とはまったくかけ離れてしまったのである。 大河内訳・鎌田訳の二本は、神子訳の「そのまま」という誤訳を頂戴し、あるいは、《あとを》という文字を無視するのも同様であり、また、さらには、上記の岩波版注記そのままの二重の誤りを反復している。とくに鎌田訳はその後に「切先を押し下げつつ打つならば、必ず敵の太刀は落ちるものである」と、さらなる誤訳を展開している。このケースで「切先を押し下げつつ打つ」というのは、まったくイメージ不可能な謎のシーンである。 いづれにしても、「ねばる」という語を前提とすれば、こうした珍訳も生れる余地があったということである。 Go Back |

*【無念無相の打と云事】

《敵もうち出さんとし、我も打ださんとおもふとき、身もうつ身になり、心も打心になつて、手は、いつとなく、空より後ばやに強く打事、是無念無相とて一大事の打也》 *【石火のあたりと云事】 《石火のあたりは、敵の太刀とわが太刀と付合程にて、我太刀少もあげずして、いかにも強く打也。是は、足もつよく、身も強く、手も強く、三所をもつて、はやく打べき也》 *【ねばりをかくると云事】 《ねばるは、太刀はなれがたき心、あまり強くなき心に入べし。敵の太刀に付て、ねばりをかけ、入ときは、いかほど静に入ても、くるしからず》

*【吉田家本】

《敵の太刀を強く打、其儘跡をねはる心にて、切先さがりにうてバ》 *【中山文庫本】 《敵の太刀を強く打、其侭跡をはねる心にて、切先さがりにうてバ》 *【赤見家丙本】 《敵の太刀を強く打、其まゝ跡をねはる心にて、切先さがりにうてバ》 *【近藤家甲乙本】 《敵の太刀を強く打、其まゝ跡をねはる心にて、切先さがりにうてバ》 *【石井家本】 《敵の太刀を強く打、其まゝ跡をねはる心にて、切先さがりにうてバ》 *【楠家本】 《敵の太刀をつよく打、其まゝあとをねはる心にて、切先さがりにうてバ》 *【細川家本】 《敵の太刀を強く打、その儘あとをねはる心にて、きつさきさがりにうてば》  中山文庫本 「はねる」  吉田家本 「ねはる」

*【現代語訳事例】 |

22 太刀に替わる身

|

【原 文】 一 太刀にかはる身と云事。 身にかはる太刀とも云べし。 惣而、敵をうつ身に、 太刀も身も一度にハうたざるもの也。 敵の打縁により、 身をバさきに打身になり、 太刀ハ、身にかまはず打所也。 若ハ、身はゆかず、太刀にてうつ事はあれども、 大かたハ、身を先へ打、太刀を跡より打もの也。 能々吟味して、打習べき也。(1) |

【現代語訳】 一 太刀に替る身という事 身に替る太刀とも云える。 総じて、敵を打つ身に(ついて云えば)、太刀も身体も、同時には打ち込まないものである。敵が打ってくる縁〔出方〕によって、身体の方を先に打ち出すかっこうで、太刀は(先立つ)身体にかまわず打つのである。 場合によっては、身体は先に行かず、太刀で打つことはあるけれども、たいていは、身体を先へ打ち込み、太刀を後から打つものである。よくよく吟味して、打ち習うべきである。 |

|

【註 解】 (1)太刀も身も一度にハうたざるもの也 ここも、重要な教えである。自分の身体と太刀の関係である。 ふつう、常識的なところでは、こう考えるであろう。――太刀は道具である。道具を使うに習熟するということは、この外在的な道具(external tool)を、自分の身体の延長として、あるいは身体の一部として使えるようになることである。太刀は身体と一体化し同化する。さらに言えば、太刀という外在的な道具を内在化してしまう。それが、上達ということの内実であり、太刀を我が物として自由に使えるということである――と。 こうした身体と太刀の一体化・内在化という思考からすると、身体と太刀の本来的な分離は解消され、その分裂は乗り超えられなければならない。言うならば、身体と太刀は一体化された運動体、オーガニックに統合されたものにならなければならない。そうしてはじめて、太刀は自身の身体の一部として、またその延長として、自在に使えるようになる、と。 しかし、武蔵の言うのは、それとはまったく逆のことである。

《惣而、敵をうつ身に、太刀も身も一度にハうたざるもの也。敵の打縁により、身をバさきに打身になり、太刀ハ、身にかまはず打所也》

太刀と身体は、同時には打ち込まない。身体の方を先に打ち出すかっこうで、太刀は先立つ身体にかまわず打つ。すなわち、身体と太刀とはその外在的関係をそのままに、両者は分裂させて運動するというのである。こうした分裂運動(splitting)は、統合あるいは一体化・同化のイデオロギーからすると、まったく理に反するものであろう。道具を使用するのは、ある意味で因果律に従うことである。運動のスピードや滑らかさは、身体と道具の一体化によって生れる。とすれば、武蔵のいう分裂運動は、そうした身体と道具の一体性を解体することにほかならない。運動の因果関係は壊乱される。 ところが、ここで、すでに話の筋は見えてきたはずである。そのような壊乱的なネガティヴな局面こそが、まさにポジティヴな様相を直指しているのである。 この節のタイトルは「太刀に替る身」であった。《身にかはる太刀とも云べし》ともある。これは、身体と太刀が互換的な存在だということである。というのも、太刀が道具だというだけではなく、身体もまた道具だということである。太刀を打ち出す、しかし身体を打ち出すともいうのである。この打ち出される二つの道具は、同時運動してはならない。ここには、身体が太刀という道具を統合し一体化するという発想はない。 最初、身体と道具の関係は外在的である。上達に従い、身体と道具の関係は内在化し、一体化する。しかし、そこには留まらない。この形成された運動の一体性を解体し、もう一度分裂した運動にしてしまう。――この第三の段階のことを、武蔵は語っているのである。 これに相同のことは、すでに前の条々において見たように、「拍子」に関して述べられていた。 しかしながら、強調しておかなければならないのは、身体と道具のこうした運動の分裂性は、観念的なものではなく、きわめて実践的=実戦的な要諦であることだ。下手の立場に立ってみよう――。 相手が上手だと、下手はどんなに鋭く打ち込んでもフッとかわされ、どんなに必死に受け防いでもスッと打ち込まれてしまう。もっと言えば、攻撃しても手応えがなく、防衛しても手応えがないという感じになる。 これは要するに、達者な相手の分裂運動に対し、まさに打つ手がない状態である。相手は身体と太刀を分裂的に運動させている。その分裂の間隙に誘い込まれ、取り込まれて、翻弄されているわけだ。 この「太刀に替る身」の条は、以上のような場面を念頭において、読まれるべきである。また同時に「拍子」を説く諸条の場面も、併せて想起しつつ読むべきところであろう。 五輪書の記述に対して、肥後兵法書「太刀に替る身の事」の方は、もっと直截な説き方である。

《太刀を打出す時ハ、身ハ連れぬもの也。又身を打と見する時、太刀ハ跡より打こゝろ也》

とあって、身体と太刀の分裂運動が明確に述べられている。その分、わかりよいが、反面、エキスパートのための話かもしれないという部分がある。文は続いて、身体と太刀、この他に第三の次元として「心」を、ともに語っているからである。こうしてみると、この部分は五輪書だけでも理解は十分できるが、武蔵死後、肥後の門流ではもっと複雑な話が語られていたのである。つまり、この運動原理に関して、身体と太刀の「2体問題」ではなく、身体と太刀と心の「3体問題」として語るとなると、話は一気に難解になる。要するに、後のものほど解釈が複雑になってくるという例である。 なお、一部解説書に、上記《身をバさきに打身になり、太刀ハ、身にかまはず打所也》という箇処を、これを「捨て身」の戦法と解釈するものがあるが、これは間違いである。 これでは、肥後兵法書に、《太刀を打出す時ハ、身ハ連れぬもの也》と逆のケースも同時に示されているのを、どう解するのか。捨て身の反対に、へっぴり腰で太刀だけ前に出している格好をしろというのか。こんな嗤うべき珍解釈が跡を絶たないというのが、困りものである。 ようするに、全体の文脈は、以上に分析したように、身体と太刀の分裂運動を語っているのだから、ここは「身体とは関係なく打つ」という意味である。 ―――――――――――― 校異のことでは、以下の点がある。 すなわち、肥後系諸本に、《若ハ、身はゆるがず、太刀にてうつ事ハあれども、大かたハ、身を先へ打…》とするところである。これは、筑前系諸本に、身は「ゆかず」とする。つまり、筑前系は、「身は行かず」とするのに対し、肥後系諸本では、「身は揺るがず」とするのである。 これは、筑前系諸本の「身は行かず」が正しい。というのも、本条の趣旨文脈からして、《身をバさきに打身になり》ということだから、ここは身が先に「行く」か「行かぬ」かということである。それゆえ、続いて、《大かたハ、身を先へ打、太刀を跡より打もの也》という話になる。 これを「ゆるがず」とする肥後系写本は、「ゆかず」の語句に「る」という余計な文字を挟んでしまったのである。この衍字誤記は、筑前系写本にはないから、後に肥後で発生したものである。 そこで興味深いのは、円明流系統の多田家本である。そこには、肥後系では例外的に、《行ず》として「ゆかず」の文言を記している。ただしこれは、古型をとどめたものではなく、肥後系一般の「ゆるがず」では文意が通らぬと見たための修正であろう。 あるいは、越後の大瀧家本も、《ゆかず》とするが、これは底本の肥後系写本に、越後の三巻兵書を参照して、訂正したものである。いづれにしても、肥後系写本はその早期に、《ゆるがず》という誤記が発生していたのである。 もとより、こういう次第であるから、肥後系諸本だけを見ていては、これが「ゆかず」とは知れない。筑前系諸本も、早川系だけではなく、立花系である越後諸本まで漁渉してはじめて、判明するところである。 しかるに一般には、肥後系細川家本しか知らない状況である。そこでは、これを「ゆるがず」としか知らないから、敵に見抜かれないように、身体は動かさず、太刀だけをすばやく打つ、などという、文脈から脱線した頓馬な語釈になってしまうのである。 Go Back |

○此条諸本参照 → 異本集  武備志 陰流猿飛目録  Stanley Kubrick 2001: A Space Odyssey

*【肥後兵法書】

*【吉田家本】

《身ハゆかず、太刀にてうつ事は有れども》 *【伊丹家甲本】 《身ハゆかず、太刀にてうつ事はあれども》 *【赤見家丙本】 《身ハゆかず、太刀にてうつ事あれども》 *【近藤家甲乙本】 《身ハゆかず、太刀にてうつ事ハあれども》 *【石井家本】 《身ハゆかず、太刀にてうつ事ハありとも》 *【伊藤家本】 《身ハゆかず、太刀にてうつ事ハあれども》 *【楠家本】 《身ハゆるがず、太刀にてうつ事ハあれども》 *【細川家本】 《身はゆるがず、太刀にてうつ事はあれども》 *【富永家本】 《身ハゆるがず、太刀にて打事ハあれども》 *【多田家本】 《身ハ行ず、太刀にて打事ハあれ共》 *【大瀧家本】 《身ハゆかず、太刀にて打事ハあれども》 |

23 打つと当るの違い

|

【原 文】 一 打とあたると云事。 うつと云事、あたると云事、二つ也。 うつと云こゝろハ、何れのうちにても、 おもひうけて、たしかに打也。 あたるハ、行あたるほどの心にて、 何と強くあたり、忽敵の死ぬるほどにても、 これハ、あたる也。 打と云ハ、心得て打所也。吟味すべし。 敵の手にても、足にても、 あたると云ハ、先、あたる也。 あたりて後を、強くうたんため也。 あたるハ、さはるほどの心、 能ならひ得てハ、各別の事也。 工夫すべし。(1) |

【現代語訳】 一 打つと当るという事 打つということ、当るということ、(これは)二つ(別々のこと)である。 打つという意味は、どんな打ちでも、しっかりと心得て、確実に打つということである。当るというのは、(たまたま)行き当るという程のことであり、どれほど強く当って、敵が即死してしまう程であっても、これは当るということである。打つというのは、心得て打つ場合である。(ここを)吟味すべし。 敵の手でも足でも、当るというのは、まず、当るのである。(それは)当った後を強く打つためのものである。(だから)当るというのは、触る〔様子をみる〕という程のことであり、よく習得すれば、まったく別のことだ(とわかる)。工夫すべし。 |

|

【註 解】 (1)うつと云事、あたるといふ事、二つ也 「打つ」と「当る」、これは同じ事ではない。二つは別物だとする。 これは我々の現代語でも、その違いはわかる。目指した通り打撃できるのが「打つ」であり、たまたま偶然にヒットするのが「当る」である。 おもしろいのは、「当る」は偶然のヒットだから、たとえ敵に致命傷を与えるほどの打撃でも、それは「打つ」ではなく「当る」だ、とするところである。 こういう弁別を、武蔵はなぜ、ことさらに言うのだろうか。 打つであれ当るであれ、対戦で敵に致命傷を与えることが目的なら、それの区別などどうでもいいはずである。要は、勝てばいいのだから。「運も実力のうち」という話もあって、それはそれで、現実はその通りなのだ。 しかし、こういう僥倖が頼りの戦法では、戦闘と殺人を職業とする武士にしては、はなはだ心許ないことではある。「当る」ではなく「打つ」ことができるようにする、まさにそれが武士の道の修練なのである。 この水之巻では、「太刀の持ち方」という初歩の初歩からはじまって、話はここまで来ているのである。つまり、前条で述べたように分裂運動という高度な技法にまで、話は及んでいるわけだ。 前に「無念無相の打」という話もあった。

《敵もうち出さんとし、我も打ださんとおもふとき、身もうつ身になり、心も打心になつて、手ハ、いつとなく、空より後ばやに強く打事、是無念無相とて、一大事の打也》

これも、再見するに、かなり高度な技法である。いつとはなく空から打つ、とはいっても、これは「当る」ではなく、まさしく「打つ」なのである。こうしたことまで述べ来たったこの地点で、武蔵は「打つと当るとは違うぞ」というのである。武蔵が、こうしたことをことさらに言うは、たぶん、前条「太刀にかはる身と云事」との関連があるからだ。 つまり、身体と太刀の一体性を解体しての分裂運動では、意図と結果のリニアな因果性も切断される。言ってみれば、こういうことだ――。 ふつうなら、まさに打とうとする時、その意図(intention)が身体に現れる。それに対し、即座に人は対応する。結果だけが外在化するのではなく、行動以前の意図という内面的なものが、まさに外在化するのである。ところが、分裂運動に習熟すると、意図と結果のリニアな因果性が切断され、まさに意図の外在化も消える。そのため相手にとっては、何の徴候も、何の脈絡もないのに、不意を突かれるという始末になる。 このように、意図と結果のリニアな因果性の切断、意図の消去というところまで話が及んだのだから、それゆえ武蔵は、ここで改めて、意図的行為としての「打つ」と、非意図的な行為としての「当る」の違いを、強調しているのである。 むろん武蔵は、「当る」が無意味だとするのではない。これは肥後兵法書が別様に述べている。どこに当ってもけっこう、当っても当らなくても、それもけっこう。ようするに、

《真の打をせんとて、手足を起こし立る心也》

である。「真の打ち」をするために、手足を励起するのだ、という。なるほど、もともと五輪書の方も、《あたると云は、先、あたる也。あたりて後を、強くうたんため也》と書いていたのである。

Go Back

|

○此条諸本参照 → 異本集  これは「打つ」か「当る」か?

*【肥後兵法書】 |

24 手を出さぬ猿

|

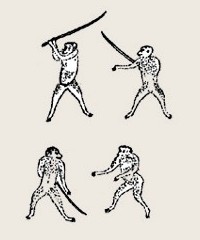

【原 文】 一 しうこうの身と云事。 秋猴の身とハ、手を出さぬ心也。 敵へ入身に、少も手を出だす心なく、 敵打つ前、身をはやく入心也。 手を出さんとおもヘバ、 かならず身の遠のく物なるによつて、 惣身をはやくうつり入心也。 手にてうけ合する程の間にハ、 身も入安きもの也。 能々吟味すべし。(1) |

【現代語訳】 一 しゅうこうの身という事 秋猴*〔しゅうこう〕の身とは、手を出さぬという意味である。 敵へ入身〔いりみ〕に(なって)、少しも手を出すつもりがなく、敵が打つ前に、(こちらの)身体を(先に)早く入れてしまうのである。 手を出そうと思うと、必ず身は遠退いてしまうものなので、全身を素早く移し入れる心持である。手でうけ合わす〔立ち向かう〕程の間があれば、(それより先に)身体も入れやすいものである。よくよく吟味すべし。 |

|

【註 解】 (1)秋猴の身とハ、手をいださぬ心なり ここは特に解説は要しないであろう。敵が打ってくる前に、自分が相手の懐へ入り込んでしまう、というやり方である。前にも出てきたが、敵の圏内へ入ることを「入身」〔いりみ〕と言っている。 この入身、実は意味はさまざまである。相撲では、相手の身体に自分の体を密着させて相手を倒すという手を、入身という。柔術などで入身というのは、武器を持つ相手に素手で立ち向かうこと。また一般に、たんに相手に立ち向かうことも、入身という。 しかし、それはともかく、ここでの入身は、手を出さずに相手の圏内に飛び込むのである。懐に飛び込まれては、近すぎて打撃することができない。そういう体勢をとる、ということである。 この入身の教えで、ポイントは、「手を出さない」ということである。手を出そうとすると、身体の方は引いてしまうものだから、手を出そうと思わずに、体を丸ごと相手の懐へ飛び込ませよ、という指示である。ほんとうは切られる恐怖でつい手を出してしまいがち、そこを「手は出すな」とするのである。これはまことに、懇切な要点指導である。肥後兵法書には、

《敵につく時、左右の手なき心にして、敵の身につくべし》

とある。「空手」〔くうしゅ〕とはちがって、この「無手」〔むしゅ〕は、文字通り、手がないつもりで、手を出さないということである。また、右左の肩肱までは使ってよいが、手先には心あるべからず、としており、こちらは指示が詳しい。手先に心あるべからず、というのは、太刀を持つ手のことである。手を出そうとすると、身体の方は引いてしまうものだから、手を出そうと思わずに、体を丸ごと相手の懐へ飛び込め、というのが五輪書の教えだが、その延長上で話がやや詳しくなっている。 そして、《敵につく拍子、前に同じ》とあるのは、ここだけでは分らないが、実は肥後兵法書では、次条の「漆膠の身と云事」と順序が入れ替わっている。そちらの方が先に出ており、そこに、《敵につく拍子、枕の押へにして、靜なる心なるべし》とある。ここで、《敵につく拍子、前に同じ》とあるのは、そのことである。 ――――――――――――

|

○此条諸本参照 → 異本集

*【肥後兵法書】 |

|

ところで語釈の点で一つ、片付けなければならぬ問題がある。諸氏お気づきのように、特異な言葉がここに一つ出ている。それは「秋猴」〔しゅうこう〕という言葉である。これが何かについては、従来の解釈には問題がある。それをここで指摘しておきたい。 おもしろいことに、従来の五輪書解説書はすべて、この点に関して間違っているのである。この間違いを産んだのは、岩波版校註の、

《「しうこう(秋猴)」は愁猴。手の短い猿のこと》

という愉快な珍解釈に依拠したせいなのである。どこからこの「手の短い猿」などという話が出てきたか、その典拠を示さないから、これは勝手な臆測であろうと思われた。ところが唯一、神子侃(徳間書店版五輪書 昭和三八年)だけが典拠を示し、これを、

《「類聚名物考」によれば愁猴。手の短い猿》

としているから、岩波版渡辺注記はこれをパクったものであろう。しかし、この神子の依った解釈自体が、そもそも間違っているのである。秋猴は決して「愁猴」なんぞではない。秋猴は、れっきとした言葉である。「秋」は「愁」の略字ではない。ここは、武蔵の当時、この秋猴という言葉がどう使われていたか、それを見てみればよい。 武蔵自身、五輪書に謡曲の引例があるのに效えば、たとえば、能の「富士太鼓」に、こんな一節がある。

《秋猴が手を出し、斑狼が涙にても留むべきものを、今更に、神ならぬ身を恨みかこち、歎くぞあはれなる、歎くぞあはれなりける》

この用例でわかるように、「秋猴」とはちゃんとした言葉であり、しかも伝統的文脈では、この秋猴は「手を出す」行為と不離一体なのである。では、この秋猴は何に手を出したのか。ここは、猿が川面に映った月を見て、それを取ろうとして手を出して、川に落ちたという故事に依るべきだろう。これは、欲望対象の幻影であることを教訓する古い仏教説話である。ここで猿が「秋」の猴なのは、月といえば、秋の月だからである。 これはいわゆる「猿猴捉月」という成句にもなっている有名な故事、長谷川等伯(1539〜1610)の代表作の一つに周知の通り「猿猴捉月図」という襖絵がある。まさにご覧の通りで、猿は手が短いどころか、逆に手長の猿の図である。 かくして、ここで武蔵がいう「しうこうの身」なる言葉は、「しうこう」といえば、川面に映った幻影の欲望対象としての月に手を出した猿、という故事が即座にイメージされるという文化的伝統を背景にしているのである。 こういうバックグラウンドを共有する空間では、「手を出す」といえば「秋猴」が連想されるわけで、それは前出例で言えば、「落ちる」といえば「紅葉」が連想されるのと同じ動きである。 ここで留意すべきは、武蔵が謡曲も絵画も能くした人物だったことだ。このように「秋猴」という語をもって、術名とするのは、「猿猴捉月」という周知のテーマがあった。これは武蔵自身の文人教養を背景にしたものだが、それだけではなく、これが当時の武士たちの教養とも同期するものであったということである。「秋猴」という語を間において、武蔵は読者に語りかけるのである。 くりかえせば、秋猴とは手の長い猿のことである。秋猴の身とは「手を出さぬ」こととあるから、これは、前出「流水の打ち」と同じ用法である。流れる水と言えば、淀み、というように、反対物を内包する語法である。月を捉えんとして川に落ちた猿は、もう手を出さないだろう。ほんとうは、秋猴の手は長いのである。 それゆえ結論は、こうだ。――「しうこう」を「愁猴」とし「手の短い猿」と解するのは、明白な誤りであって、武蔵が背景にして書いた文化的コンテクストに対する無知からするものである。この愚かな初歩的誤謬にもとづく、従来の解釈は改められる必要がある。 この誤謬指摘もまた、従来、五輪書研究では何人によってもなされたことがない。我々のここでの指摘をもって嚆矢とするわけだが、現行の解説本・現代語訳ともにすべて同じ誤謬を増殖させているとは、いささか語るに落ちる事態であるとしか言いようのない一件ではある。 ―――――――――――― ここで諸本校異の問題で、取り上げるべきところがある。それは、筑前系諸本間の相異である。すなわち、筑前系のうち、越後系諸本に、

《手にてうけ合する程の間にハ、身も入安きもの也》

とあって、《うけ合する程》とするところ、早川系の吉田家本・中山文庫本・伊丹家本では、ともに《うけ合程》としており、「する」二字を落としている。文意に大差ないが、「うけ合する」は「うけあひする」というよりも「うけあはする」ということだろうが、「うけ合」では、「うけあう」ということであって、違ってくる。 肥後系諸本を参照すれば、これは、「うけ合する」など「する」二字を入れる点で共通している。筑前系/肥後系を横断して存在するのは、「うけ合する」である。したがって、これは、早川系写本において脱字があったということである。 ようするに、この脱字は、筑前系において立花系/早川系が分岐した後の発生である。しかも吉田家本・中山文庫本・伊丹家本に共通するところからすると、早川系写本早期の誤記である。 したがって、この箇処について、立花峯均系統の写本はこれを正しく伝えたが、早川系の吉田家本・中山文庫本では誤記があるということである。言い換えれば、こうした相異から、筑前系における両系統の弁別が可能なのである。 それとともに、吉田家本地水火風四巻のポジションが知れる。つまり、この四巻は、吉田治年が吉田実連から預かった五輪書ではなく、後世の写本だということである。 この事実も、吉田家本・中山文庫本・伊丹家本等の早川系写本のみを見ていては、解らなかったことである。立花峯均・増寿門流の越後系諸本を発掘し、その内容を分析して、はじめて判明したことなのである。 Go Back |

能「富士太鼓」 シテ 楽人富士の妻

帝に召された天王寺の太鼓打ち浅間と、押しかけ候補の住吉の太鼓打ち富士が腕を競った。地位は富士が上だが実力では浅間が上と判定があった。しかも浅間は富士を殺してしまう。富士の妻はこれを知ってもの狂い、太鼓こそ敵と、これを打って悲嘆する――という筋。「信濃なる浅間の嶽も燃ゆなれば富士の煙のかひやなからん」とあるは、山神の競合という神話伝説が背景。

長谷川等伯 猿猴捉月図  猿猴捉月図野溝釜 桃山〜江戸時代初期

*【吉田家本】

《手にてうけ合【★】程の間にハ》 *【中山文庫本】 《手にてうけ合【★】程の間にハ》 *【伊丹家甲本】 《手にてうけ合【★】程の間にハ》 *【赤見家丙本】 《手にてうけ合する程の間にハ》 *【近藤家甲乙本】 《手にてうけ合する程の間にハ》 *【石井家本】 《手にてうけ合する程の間にハ》 *【伊藤家本】 《手にてうけ合する程の間にハ》 *【楠家本】 《手にてうけ合する程の間にハ》 *【細川家本】 《手にてうけ合するほどの間には》 *【富永家本】 《手にて請合する程の間にハ》 |

25 漆膠の身

|

【原 文】 一 しつかうの身と云事。 漆膠とハ、入身に、よく付て離ぬ心也。 敵の身に入とき、かしらをも付、身をも付、 足をも付、強く付所也。 人毎、顔足ハ早くいれども、 身ハのくもの也。 敵の身へ我身をよく付、 少も身のあひのなき様に、つくもの也。 能々吟味有べし。(1) |

【現代語訳】 一 しっこうの身という事 漆膠〔しっこう〕とは、入身〔いりみ〕のとき、(敵に)ぴったり密着して離れないということである。敵の懐に入った時、頭も、身体も、足も、強く密着させるのである。 人はだれでも、顔や足は早く入るけれども、身体が退いてしまうものである。敵の身体にこちらの身体をぴったり押し着け、少しも身体の隙間のないように密着するのである。よくよく吟味あるべし。 |

|

【註 解】 (1)漆膠とハ、入身に、よく付て離ぬ心也 ここは前節と連続して、入身のことである。 入身をするに、漆〔うるし〕や膠〔にかわ〕といった接着剤のように、自分の体を相手の体にぴったりと密着させて、くっついて離れない、そういうふうにしろと言うのである。 教訓は、――人はだれでも、顔や足は早く入るけれども、胴体は退いてしまうものである。敵の身体にこちらの身体をぴったり押し付け、少しも身体の隙間のないように密着する――ということである。これも懇切な教えである。 なぜ身体を密着させるのか。――右掲肥後兵法書該当部分には、

《身つかぬ所あれば、敵色々わざをする事あり。敵につく拍子、枕の押へにして、靜なる心なるべし》

とあって、五輪書の説明より、もう少し踏み込んだ記述がある。敵に何もさせないというのが、漆膠の入身のポイントである。それにともなう敵に密着する拍子は「枕の押え」で静かなる心、というあたりは、後に関連する記述が出てくるであろう。ところで、「漆膠」は「うるしにかは」と言わず、「しつかう」と音読みである。「膠漆」〔かうしつ〕という場合もある。これは、「膠漆(漆膠)の契り」とか「膠漆の交り」という成語があるところからきている。ようするに、恋人のように離れがたいほど密着した関係のことである。 こういうあたり、武蔵のユーモアと云うべきところである。敵として対戦する相手に入身をするのに、まさしく恋人のように離れがたいほど密着した関係を指す「漆膠」という言葉をもってくるわけである。 いまや、接着剤は化学的な合成樹脂材料が多い。ハウスシック症候群に悩まされても、漆にかぶれた経験のない人の多い時代である。漆や膠について知らない若い人もあるだろうから、少し解説しておく。 世界中で原始以来使われた接着剤はアスファルトを措いて他にはないが、東洋では漆や膠という材料を接着剤として使う文化が発達した。この点、西洋とは異なるのである。 漆は漆工芸などが知られているから、漆塗りの塗装仕上げに使うものと思っている人が多いが、接着剤としても活用された。仏像彫刻で「乾漆」〔かんしつ〕というのは、麻布に漆を塗って貼り重ね、それから型を抜くもので、奈良時代に多く行われた。その後「寄木造」〔よせぎづくり〕という技法が流行したが、これは、仏像の各パーツを漆で接着して造ったのである。別々に彫刻してつくった仏像の手足胴体など、各パーツを接着して組立てる一体の像とする。 漆は金属の接着にまで使われたようで、たとえば茶釜などで漆を接着剤として使った。松籟(松風の音)の絶妙なるは、ひとつにはこの接着の技であるとされたらしい。むろん甲冑はじめ武具にも用いられた。 膠はゼラチン、動物性の接着材である。「煮皮」から来ているという説があるが、これはどうとも云えない。動物の皮だけではなく、腱や骨その他の組織を煮沸してつくる。しかし他方、「魚膠」というものがあって、鮫・タラ・カレイといった魚の、皮や浮袋や鱗などから膠をつくったときく。不殺生のため獣類材料を忌む仏具などではとくに魚膠を使ったが、魚は殺生にはならなかったらしい。 膠は接着剤のほか、染色などにも使った。ゼラチンだから食品材料にもなる。「阿膠」〔あきょう〕と呼ばれて、強壮・止血の薬効があるとされたが、いまでも薬のカプセルにゼラチンを使う。木工用接着には、漆と膠を混ぜて使うことがあった。そこで「漆膠」という語の接着になる。 ともあれ、武蔵がこの「漆膠」という言葉を使ったについては、むろん彼の工芸家としての一面がある。武蔵の作品には書画のほか、工芸品もあったらしい。工芸品には漆や膠という接着剤は不可欠の使用材料であり、武蔵にとって漆や膠は身近な話題であったとすれば、この「漆膠」条はそういう背景を知ったうえで読まれるべきである。 これに関連することだが、五輪書の他の箇処で、武具を「嗜む」とあるが、それは自分が使う武器について知識をもつということだけではない。たとえば、弓矢の名人は矢を射る上手であっただけではなく、その矢を自作してもいた。そういう武器自作の伝統のなかで、工芸家・武蔵がいたのである。 ――――――――――――

|

○此条諸本参照 → 異本集

*【肥後兵法書】  国宝阿修羅像(乾漆) 奈良 興福寺  国宝阿彌陀如来像(寄木造) 宇治 平等院鳳凰堂 |

|

ここで諸本校異の問題に関し、指摘すべきところが若干ある。 一つは、筑前系諸本間の相異である。すなわち、近藤家本・石井家本・伊藤家本など越後系諸本に、

《かしらをも付、身をもつけ、足をも付》

とあって、《身をも》とするところ、早川系の伊丹家甲本では「も」字を記すが、吉田家本・中山文庫本・伊丹家乙本は、ともに《身を》としており、「も」字を落としている。これも前記と同じく、肥後系諸本を参照すれば、《身をも》と「も」字を入れる点で共通している。筑前系・肥後系を横断して《身をも》である。前後の文脈からしても、前に「かしらをも」、後ろに「足をも」とあるのだから、これは「身をも」とすべきところである。 ようするに、この脱字は、筑前系写本において立花系/早川系が分岐した後の発生であるばかりか、早川系でも伊丹家甲本のように正記するものがあるのだから、むしろ早川系内部での異変である。 次の校異の問題は、肥後系諸本の間の相異である。指摘すべきは二つである。 すなわち、一つは、楠家本に《人毎》とする語句のところ、細川家本や丸岡家本は、これを《人毎に》として、「に」字を入れる。この写本三本だけを見ていると、これは楠家本に「に」字の脱字があると見かねないところであろう。しかし、そうではない。 肥後系諸本にも富永家本のように、やはり《人毎》として「に」字を入れない例がある。そして筑前系諸本は如何と見るに、やや写し崩れがある越後系近藤家甲本を除いて、基本的に「に」字を入れず、《人毎》である。したがって、この「に」字は、当初存在しなかった文字であり、肥後系において後の伝写過程で発生した衍字なのである。 このことから、楠家本に《人毎》として「に」字を入れないのは、脱字ではなく、むしろその方が正しいのである。こうしたことは、肥後系諸本のみを見ていては判断がつかないところである。筑前系諸本を参照してはじめて、判断が可能なのである。 さらに、肥後系諸本の間の校異として、もう一つ挙げるべきは、同じ行文の一字である。 すなわち、丸岡家本に、《身はのくものなり》として、《身は》とするところ、楠家本や細川家本は、これを《身の》と記す。 つまり、《身は》が正しいのか、《身の》が正しいのか。これも、この写本三本だけを見ていると、楠家本と細川家本が正しく、丸岡家本の「は」字は、「の」字を誤写したものだ、と見かねないところであろう。しかし、これもそうではない。 同じ肥後系でも、富永家本は、「は」でも「の」でもなく、ここに脱字を示す。円明流系統の狩野文庫本は《身は》として「は」字を入れる。しかし、こうした肥後系諸本の範囲では、《身は》が正しいのか、《身の》が正しいのか、判定はつかないのである。 ところが、これは、筑前系諸本を参照すれば、決着がつくことである。つまり、筑前系諸本は何れも《身ハ》としている。筑前系/肥後系を横断して存在する文言があれば、それが古型だとみなしうる。しかも、筑前系において立花=越後系も含めた諸本に共通する文字であれば、柴任美矩が相伝した寺尾孫之丞前期にすでにあった可能性が高い。それゆえ、これは《身の》ではなく、《身は》が正しいのである。 このことからして、丸岡家本に《身は》として「は」字を入れるのは、「の」字の誤記ではなく、むしろその方が正しい。楠家本と細川家本の「の」字の方が誤記である。

かくして、以上のように、この行文の問題箇処二つにつき、判定ができる。諸本それぞれについて要約してみると、楠家本は、《人毎》として「に」字を入れないのは正しいが、《身の》とする点は誤記がある。丸岡家本は、《人毎に》として「に」字を入れる点、誤っているが、《身は》とするところは正しい。それに対し、細川家本は、《人毎に》として「に」字を入れる点で誤りがあり、《身は》を《身の》と記すところも誤っており、両方において誤記がある。 もちろん、こうしたことは、肥後系諸本のみを見ていては判断がつかないところである。筑前系諸本を参照してはじめて、判断が可能なのである。 したがって、ここで繰り返し云えば、五輪書校訂にあたっては、諸本を広く参照照合しなければならない、それが基本条件だということである。従来、五輪書研究において欠落していたのは、まさにその点である。 とくに、肥後系諸本に偏った五輪書テクスト校訂が従来支配的であった。今日でさえ、同前の事態であるから、この弊害は大きい。肥後系諸本のみを見ていては、判断を誤る。その典型例として、上記のような検証をしてみせたというわけである。 Go Back |

*【吉田家本】

《かしらをも付、身を【★】付け、足をも付》 *【中山文庫本】 《かしらをも付、身を【★】付け、足をも付》 *【伊丹家甲本】 《かしらをも付、身をもつけ、足をも付》 *【赤見家丙本】 《かしらをも付、身をもつけ、足をも付》 *【近藤家甲乙本】 《かしらをも付、身をもつけ、足をも付》 *【石井家本】 《かしらをも付、身をもつけ、足をも付》 *【楠家本】 《かしらをもつけ、身をもつけ、足をもつけ》 *【細川家本】 《かしらをもつけ、身をもつけ、足をもつけ》

*【吉田家本】

《人毎、顔足ハ早くいれども、身ハのくもの也》 *【近藤家甲本】 《人毎に、顔足ハはやくいれども、身ハのくもの也》 *【赤見家丙本】 《人毎、顔足ハはやくいれども、身ハのくもの也》 *【近藤家乙本】 《人毎、顔足ハはやくいれども、身ハのくもの也》 *【石井家本】 《人毎、顔足ハはやくいれども、身ハのくもの也》 *【楠家本】 《人毎、顔足ハはやくいれども、身ののくもの也》 *【細川家本】 《人毎に、顔足ハはやくいれども、身のゝくもの也》 *【丸岡家本】 《人ごとに、顔足ははやく入ども、身はのくものなり》 *【富永家本】 《人毎、顔足ハ早く入れども、身【★】のくものなり》 *【狩野文庫本】 《人毎に、顔足は早入ども、身はのく者也》  近藤家乙本 「人毎」「身ハ」 |

26 たけくらべ

|

【原 文】 一 たけくらべと云事。 たけくらべと云ハ、いづれにても敵へ入こむ時、 我身のちゞまざる様にして、 足をも延べ、腰をものべ、首をも延て、強く入り、 敵のかほと顔とならべ、身のたけをくらぶるに、 くらべ勝と思ほど、たけ高くなつて、 強く入所、肝心也。能々工夫有べし。(1) |

【現代語訳】 一 たけくらべという事 丈くらべというのは、どのようにしても敵の方へ入り込む時、自分の身体が萎縮しないようにして、足も伸ばし、腰も伸ばし、頭も伸ばして、強く入る。 敵の顔と(自分の)顔を並べ、背丈を比べて比べ勝つと思うほど、丈高くなって強く入る。そこが肝心である。よくよく工夫あるべし。 |

|

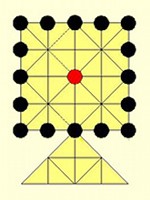

【註 解】 (1)身のたけをくらぶるに、くらべ勝と思ほど これも入身に関する一連の教えである。秋猴の身、漆膠の入身、と来て、丈くらべである。 話のポイントは、入身のとき、身を屈めて入るのではなく、大いに威丈高になって、相手を圧倒しろ、という教えである。敵の顔と顔を並べ、身の丈を比べて比べ勝つと思うほど、背丈を高くして強く入れ、とするところ、教えは具体的で、イメージしやすい。 《敵のかほと顔とならべ》とあるところも面白い。自分の顔を、敵の顔にすりつけるにする光景が目にうかぶのである。この語句があるか無いかによって、イメージの喚起力が違う。 では、右掲の肥後兵法書の記事は、どうか。敵の身際につく時、敵と身の丈を比べるようにして、我身をのばして、敵の身長より自分の身長が高くなる心持、ということである。《みぎはへ付拍子は、何れも同意なり》とあるのは、前条「しつかうのつきと云事」に、《敵につく拍子、枕の押へにして、靜なる心なるべし》というあたりを指している。 しかし、肥後兵法書には、五輪書の《敵のかほと顔とならべ》というイメージの喚起力がある語句がない。武蔵は実戦の経験からこの語句を最初に入れたのだが、肥後兵法書は、この要点を理解しなかったと見えて、これを落としている。しかも、肥後兵法書のいうように、《靜なる心なるべし》ということであれば、五輪書の《強く入所、肝心也》とは話が違う。このあたりも、教義の変質の一端であろう。 いづれにしても、丈くらべは、自身を大きく見せるという点で、威丈高になれ、ということである。しかしこれは、並以上の身長の持主だからできることかもしれない。生来短小な体格では、むろん限界がある。だから、これは並の身長同士の対戦での教訓であろう。またここには、身長で負ける相手でも、すこしでも丈高くなって劣る勢いを挽回する、という消極的な意味もあろう。 けれども、威丈高になれというここでの要点は、やはり、密着接近戦になると、どうしても身が屈んで萎縮するという防衛的傾向がある、そこを具体的に、丈比べというイメージを喚起して、初心者にもわかる教訓内容としているのである。 ここで、「たけくらべ」に関して――余談になるが――ちなみに言えば、「たけくらべ」というと、例の樋口一葉の小説を連想する人が多い。しかし小説「たけくらべ」には丈比べの場面はなく、本文中「たけくらべ」という言葉すら皆無である、という点はあまり知られていない。 にもかかわらず、これが「たけくらべ」というタイトルであるのは、思春期の少年少女が主人公の物語であるからだ。すなわち、この段階は子供から大人へ移行する過渡期である。まだ子どもの部分では、依然として「たけくらべ」をやっている。ただし、このたけくらべは、身長を比べるという意味ではない。それは、本項上記の、張り合って対抗し威丈高になるという意味でのたけくらべである。 この反撥は、実は思春期特有のアンビヴァレントな感情で、美登利は信如に対し、つい邪険になるのだが、実は彼を愛してしまっているという構造である。これを明治28年(1895)という時期に書いたわけで、近代恋愛小説の初期を画する小説であった。 かくして、この一葉「たけくらべ」も幼児の背比べというよりは、対抗し威勢を競い、威丈高になるということなのである。この五輪書の「たけくらべ」の意味に近いのである。 一葉の「たけくらべ」に言及したついでに、もう一点――これも余談になるのだが――この小説の中に「十六武蔵」という言葉が出てくる。

《「あゝ面白くない、おもしろくない。彼の人が來なければ幻燈をはじめるのも嫌。伯母さん此處の家に智惠の板は賣りませぬか。十六武藏でも何でもよい。手が暇で困る」

という箇処である。それで、この「十六武蔵」の何たるか、問われることがあるので、ここで答えておきたい。と美登利の淋しがれば、夫れよと即坐に鋏を借りて女子づれは切拔きにかゝる》(樋口一葉「たけくらべ」) これは江戸期に流行した対戦ゲーム。2人でするが、一方が親になり他方が子になって、右図のように駒の数が異なる。親は中央に一つある駒だけ、子は16個でゲーム開始である。親が先手で交互に一手ずつ駒を動かすが、駒は線沿いに隣の交点に動かすという制約がある。親の駒が子の間に入ると両側の子を取れる。子は親を取囲めば勝ちであり、逆にもう包囲できないほど子の駒が減ると親の勝ちである。下の三角形部分は雪隠〔せっちん〕という。トイレに逃げ込むのであろうか。 このゲームを「十六武蔵」というのは、親を「武蔵」と言うからである。「十六」は捕り手である子の駒数である。これは本書後出の「多敵の位」ではないが、一人で多数を相手にするところから、親を「武蔵」と言うようになったらしい。この「十六武蔵」というゲーム、ずいぶんポピュラーであったらしく、着物の裾模様に十六武蔵という名前まである。この名は現在でも歌舞伎衣裳に残っている。 ともあれ、武蔵と一葉の不意の遭遇に感〔かま〕けてみたわけだが、武蔵の名はこういうところまで波及したのである。 Go Back |

○此条諸本参照 → 異本集

*【肥後兵法書】  羽石光志画 樋口一葉像  「たけくらべ」自筆原稿  十六武蔵 ゲーム図 |

27 粘りをかける

|

【原 文】 一 ねばりをかくると云事 敵も打かけ、我も太刀うちかくるに、 敵うくる時、我太刀、敵の太刀に付て、 ねばる心にして入也。 ねばるハ、太刀はなれがたき心、 あまり強くなき心に入べし。 敵の太刀に付て、ねばりをかけ、入ときハ、 いかほど静に入ても、くるしからず。(1) ねばると云事と、もつるゝと云事、 ねばるハ強し、もつるゝハ弱し。 此事分別有べし。(2) |

【現代語訳】 一 ねばりをかけるという事 敵も打ち懸り、こちらも太刀を打ち懸けると、敵が(その)太刀を受ける、その時、自分の太刀を敵の太刀に接着させて、粘るという感じで入るのである。 (ただし)粘るというのは、太刀が離れがたい心持(はあっても、それは)あまり強くはない、そういう気持で入るべきである。敵の太刀に(自分の太刀を)接着させて粘りをかけ、入る時は、どれほど静かに入ってもかまわない。 粘るということと、もつれるということ。粘るのは強いが、もつれるのは弱い。この違い、分別あるべし。 |

|

【註 解】 (1)いかほど静に入ても、くるしからず これも敵我接近しての入身である。ただし、手より先に身を入れるという前例とは違って、こんどは手(太刀)を出してから入る方法である。どんなぐあいに手を出すか、といえば、ねばりをかけてから、入るという。 この「ねばる」〔粘る〕という語は、スペシフィックな兵法語彙とすべきだが、我々の現代語でも十分通じる、かなり生命の長い言葉である。 『徒然草』に、「膠にも作るものなれば、ねばりたるものにこそ」とある。柔らかくべとべと、ねばねばして、接着してなかなか取れなくなる。そういう状態である。 となると、前出「漆膠の入身」と同様の話である。あちらも、密着して離れないという教えであった。膠は木工の接着に使うが、他方画材でもあるし、墨をつくるにも使うから、武蔵にはなじみの物である。 しかしこの「粘る」は、前の「漆膠の身」の話と違う。というのは、漆膠の接着の話は入身、つまり体を密着させることであったのに対し、こちらの粘るの方は、太刀を相手の太刀に接着させるということだからである。つまり、前の話は身体の密着、こちらの話は太刀の密着――そういう違いがある。 この「粘りをかける」という話でおもしろいのは、ひとつには、ちゃんちゃんばらばら、太刀を打合うというイメージを覆している点である。こちらが打って、相手が受ける、するとこんどは、相手の太刀に自分の太刀を接着させて、動きを阻止し、相手の先制を封じる。これで敵の拍子が狂う。その隙にすっと入込むのである。 もう一つは、これが二刀流が前提だということ。それを念頭に置く必要がある。とすれば、これも、二刀の利を生かす独特の戦法のひとつであるにはちがいない。敵に太刀を振らせないのである。その余地を与えない。そうしているうちに、敵はこちらの太刀を外そうとして、拍子がはずれ、弛みつくから、そこへつけ入るのである。 前出の条々にそのあたりの話はあった。右の肥後兵法書の記事も同じ要領を語っている。敵が太刀で受け、早くはずそうとする時、こちらは心を太刀につけず、ねばる。こうすれば、敵の先〔せん〕の拍子が狂ってしまう。そこが付け目である。 ここでいう《心を太刀につけず》とあるのは、五輪書にいう《太刀はなれがたき心、あまり強くなき心に入べし》と同じ趣旨である。太刀を接着させることばかりに、気が行くのはよくない。太刀を接着させるのも、あまり強くない心持、ほどほどでよい。ねばりをかけるのは、入り込むためにするのである。 ただし、肥後兵法書では、ねばりをかけて、入るという、その「入る」ことの方には、あまり気が行っていないようである。その点、五輪書の記述とはズレがある。 この「粘りをかける」という話での要点は、静かに、強くなく、すっと入るということである。どれほど静かに入ってもかまわないほどだ、ともいうのである。 同じ「敵へ入る」にしても、前節「たけくらべ」のように、「強く入る」場合もあるから、これはそれとは逆の入り方である。 Go Back (2)ねばるハ強し、もつるゝハ弱し それからもうひとつ、《ねばるハ強し、もつるゝハ弱し》というこの教えがある。粘るのは強いが、縺れるのは弱い。戦いのヘゲモニーは、ねばりをかける方にある。これは現代人にも十分わかる話だろうし、それゆえ有名で、武蔵金言集の一つになっている。 ただし、ほんとうに理解されているとも思えない。もみ合って紛糾しているのを見ても、それが縺れているのか、粘りをかけているのか、第三者には外見上はわからない場合がある。闘争空間の当事者も、粘っているつもりで、実はたんに縺れに巻き込まれているだけのケースが少なくない。だからこの《ねばるハ強し、もつるゝハ弱し》は、解説本が言うほど一般化できないテーゼなのである。 無条件にこれを一般化すれば、たんに頭で理解される金言でしかなくなる。武蔵金言集の類は、だいたいその種のものである。 要するに《ねばるハ強し、もつるゝハ弱し》とは、これこそまさに実践的=実戦的なテーゼであって、闘争空間のヘゲモニー争いの内部にある者にしか行使できないところではある。粘ると縺れるの違いは、頭で理解できるが、実際に練習して覚えるのである。理解する=分るとは、実はその行為(act)ができることである。武蔵は、それゆえ、《此事、分別有べし》、その区別を知れと、ことさらに言っているのである。 Go Back |

○此条諸本参照 → 異本集  石井家本 当該箇処

*【肥後兵法書】 |